引言

在土地资源紧缺、高密度发展的城市,高地价高房价易促使少数私人业主为片面追求经济利益,迫切拆除旧建筑,开发新楼盘,力求使土地开发强度最大化。为实现尊重私人产权与保护历史建筑之间的平衡,发展权转移(TDR:Transfer of Development Rights)等市场机制被广泛应用,以此鼓励私人业主参与历史建筑的保护。TDR是以市场为导向的规划工具,是将甲地块(称为送出区域[sending site])未使用的容积率(即未使用的发展权)转移到乙地块(称为接收区域[receiving site]),使甲地块历史资源获得永久保护的同时,乙地块得到额外的开发强度。

1968年TDR被首次应用于美国纽约中央火车站的保护,之后被应用于世界各国,以实现更广泛的社会发展和环境保护目标。TDR充分利用市场对额外容积率的需求来补偿发展受限地区,在不动用有限的政府公共资金的条件下,既保护了宝贵的历史建筑资源,又减少了因不合理的规划给房屋拥有者带来的损失,从而实现公众利益和私人利益双赢。国外众多学者认为TDR是一个解决城市发展中规划与产权矛盾的良好方法[1-2],然而也有学者对此持怀疑态度[3],认为如果没有制定一个好的TDR机制,其实施过程会遇到难以解决的问题和阻碍[4],如交易成本过高、难以转移同等价值的发展权(尤其是涉及跨区域的发展权转移)、各部门沟通协调困难等问题[5]。

近十余年来,尚未系统化的TDR在中国的土地利用实践中得到了一定的应用,国内学者也对TDR进行了研究[6-12],但主要是基于国际经验对国内TDR进行分析并提出策略,缺乏对TDR制度及其实施机制的系统性探索。在实际应用中,由于TDR以制度为背景的属性,一个国家或地区的经验很难被直接套用到其他地方,致使每个城市或地区在使用TDR时都要考虑一系列自身特有的问题。

1 发展权转移在香港的应用

1.1 香港土地发展管控体系

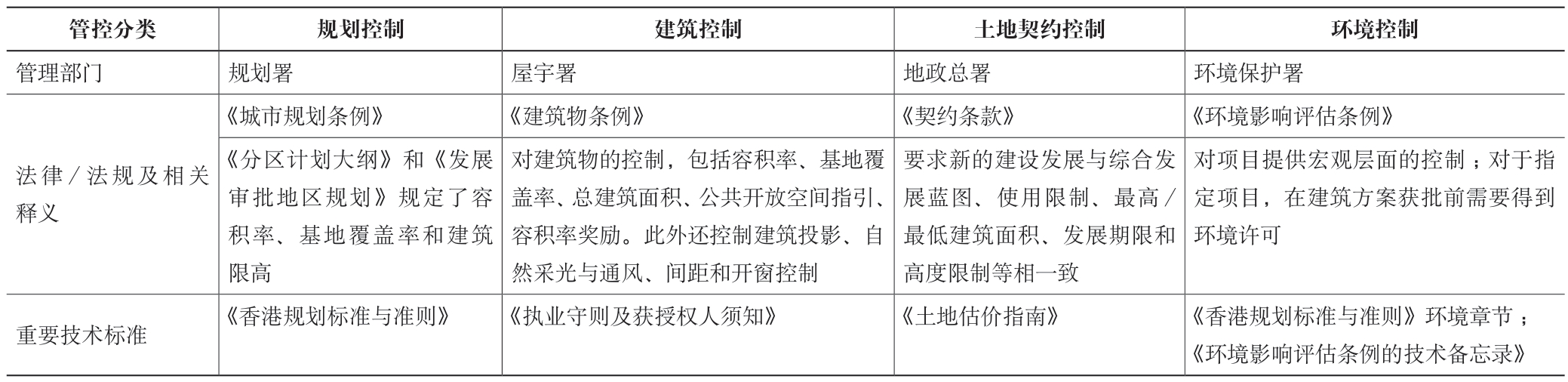

香港土地面积约1 104 km2,其中66.5%是郊野公园等自然土地,可建设用地不足总面积的40%,要容纳超过700万人口,需要有效的土地发展管控体系。香港的土地发展管控分为规划控制(planning control)、建筑控制(building control)、土地契约控制(land lease control)和环境控制(environmental control)[13](表1)。然而不同控制系统分属不同部门,管理上存在重叠和矛盾,尤其针对历史建筑保护问题的跨部门事务管理交叉繁杂。

表1 香港土地发展管控体系

注:《 分区计划大纲》是向规划署提供专业咨询的法定独立机构即城市规划委员会根据《城市规划条例》拟定的法定图则,主要是确定特定规划区内的土地用途和主要道路系统;《发展审批地区规划》是为从未纳入《分区计划大纲》的地区拟定的图则,用以管制乡郊地区的违规发展。

资料来源:参考文献[13-14]

管控分类规划控制建筑控制土地契约控制环境控制管理部门规划署屋宇署地政总署环境保护署法律/法规及相关释义《城市规划条例》《建筑物条例》《契约条款》《环境影响评估条例》《分区计划大纲》和《发展审批地区规划》规定了容积率、基地覆盖率和建筑限高对建筑物的控制,包括容积率、基地覆盖率、总建筑面积、公共开放空间指引、容积率奖励。此外还控制建筑投影、自然采光与通风、间距和开窗控制要求新的建设发展与综合发展蓝图、使用限制、最高/最低建筑面积、发展期限和高度限制等相一致对项目提供宏观层面的控制;对于指定项目,在建筑方案获批前需要得到环境许可重要技术标准《香港规划标准与准则》《执业守则及获授权人须知》《土地估价指南》《香港规划标准与准则》环境章节;《环境影响评估条例的技术备忘录》

1.2 香港历史建筑保护

香港的历史建筑种类繁多,包括传统中式祠堂、西式住所、政府建筑和水务设施等不同功能的建筑。这些建筑多兴建于二战前,由于香港曾受英国殖民统治,其中不少在受殖民统治时期建设的中西合璧的历史建筑便成了香港独有的特色。香港历史建筑分为法定古迹(declared monuments)和已评级的历史建筑(graded historical buildings)两类,前者受香港法律保护(截至2021年7月共129处),而后者只是对文物价值的认定,不受法律保护。其中,已评级的历史建筑又分为三个等级:一级为“具特别重要价值而可能的话须尽一切努力予以保存的建筑物”;二级为“具特别价值而须有选择性地予以保存的建筑物”;三级为“具若干价值,并宜于以某种形式予以保存的建筑物,如保存并不可行则可以考虑其他方法”[15]。

香港针对历史建筑有以下保护策略[16]:(1)对新建的项目进行文物影响评估(HIA: Heritage Impact Assessment);(2)对政府拥有的历史建筑推行活化历史建筑伙伴计划;(3)对私人历史建筑提供维修费用补助;(4)为私人业主提供经济激励,如文物信托、TDR等,其中TDR是唯——项向想拆除重建历史建筑的私人业主提供非直接金钱补偿的对策;(5)成立文物保育专员办事处(CHO: Commissioner for Heritage Office,下称文保办)负责处理历史建筑保护的相关问题;(6)推广文物保护及活化项目;(7)成立保护历史建筑基金。

1.3 发展权转移在香港的应用

截至2021年7月,在已评级的1 444幢历史建筑中,有1 043幢非政府产权的历史建筑面临着极大的被拆除的威胁[17]。自2007年起,香港政府提出通过TDR来鼓励私人业主参与到历史建筑保护中。为响应香港政府对历史建筑进行活化更新以适应社会发展新需求的政策精神,香港发展局于2008年成立了文保办,负责处理一些与历史建筑保护相关的新举措(如TDR)。但TDR在香港没有立法支持,而是采用个案处理的方式,除非有业主主动要求保护历史建筑或公众举报有历史建筑被破坏,发展局才会与私人业主协商可行的TDR方案,然后与规划部门、土地部门、建筑部门和环境部门进行协商并确定TDR的相关指标,再进行公众咨询。经历十多年的实践,一些重要的私人历史建筑得到了及时有效的保护,如法定古迹景贤里和谭雅士大宅(Jessville)等。

与此同时,香港TDR实践亦产生很多新的问题。首先,由于TDR在香港没有立法支持,亦没有相关的规划或法规将其纳入进行统一协调,因此容易被公众质疑其合法性和合理性。其次,香港历史建筑保护的公众参与分为两个阶段,包括提案阶段和听审阶段:提案阶段主要是区议员接受咨询并将意见提交至规划署,然后政府以公告形式将规划方案公布,接受公众提议,这时市民可以提出书面意见,规划署综合各方意见进行修改后提交到城市规划委员会(下称城规会)审批;在城规会举行听审阶段,公众可以提出反对意见,最后由政府作出决定。然而,这样的公众参与度在TDR项目中是否足够是一个值得思考的问题。此外,个案处理方式和不完善的交易市场会给参与者和公众带来其他问题。

2 香港发展权转移的多维度解析

2.1 发展权转移成功要素的理论框架

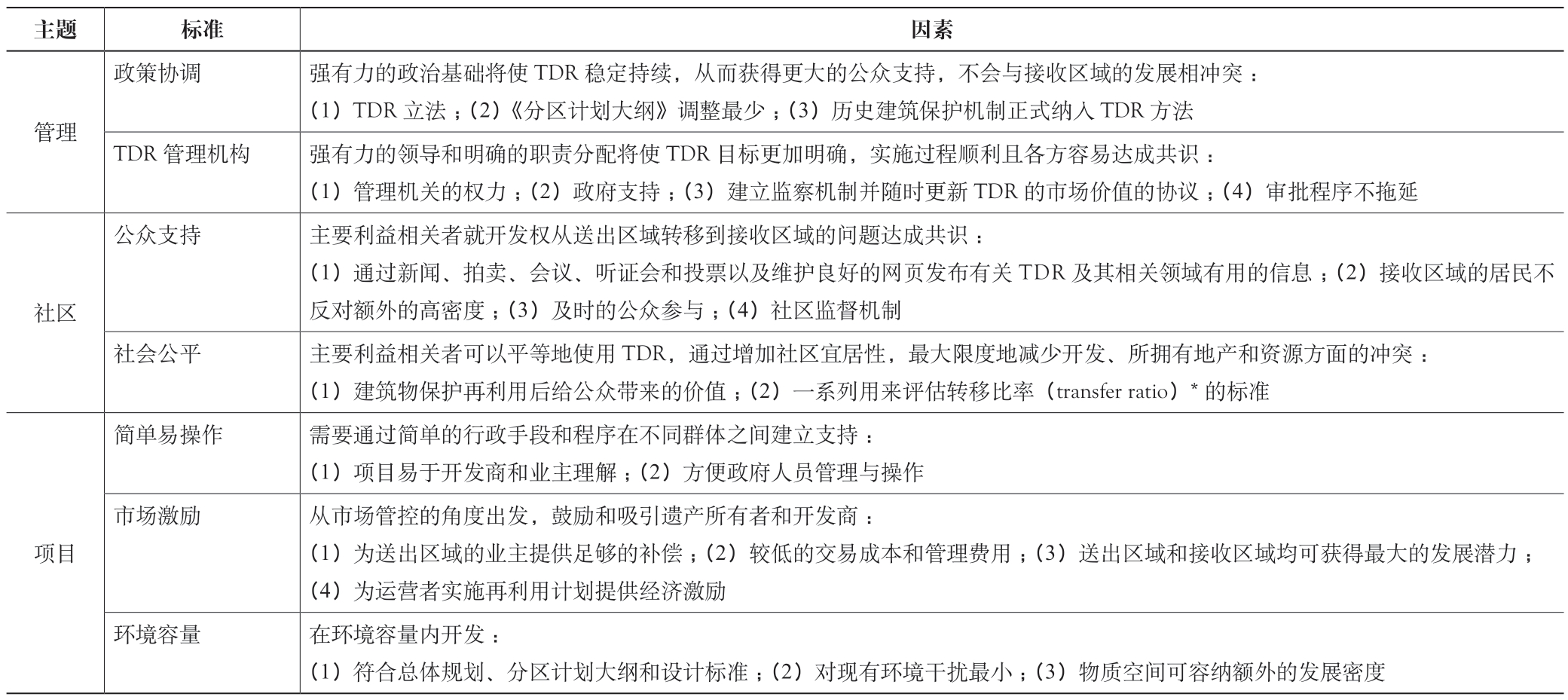

陈汉云和侯君(Chan & Hou)基于香港的社会制度背景,在一些学者[1-2,18]总结的有关TDR成功要素的基础上,通过问卷、访谈和数据分析,得出了评估TDR在建筑遗产保护方面的关键成功因素的理论框架,可适用于评价香港的TDR项目[19]。该理论框架分为三个层级(主题、标准、因素),其中的三类主题共包含七项标准,涵盖了成功的TDR项目的主要方面,每项标准都针对2~4个可以确保其有效性和特异性的决定因素进行评估(表2)。

表2 评估TDR成功要素的理论框架

注:*转移比率指送出区域放弃的开发潜力量与接收区域允许的额外开发量之间的数值关系。

资料来源:参考文献[18]

主题标准因素管理政策协调强有力的政治基础将使TDR稳定持续,从而获得更大的公众支持,不会与接收区域的发展相冲突:(1)TDR立法;(2)《分区计划大纲》调整最少;(3)历史建筑保护机制正式纳入TDR方法TDR管理机构强有力的领导和明确的职责分配将使TDR目标更加明确,实施过程顺利且各方容易达成共识:(1)管理机关的权力;(2)政府支持;(3)建立监察机制并随时更新TDR的市场价值的协议;(4)审批程序不拖延社区公众支持主要利益相关者就开发权从送出区域转移到接收区域的问题达成共识:(1)通过新闻、拍卖、会议、听证会和投票以及维护良好的网页发布有关TDR及其相关领域有用的信息;(2)接收区域的居民不反对额外的高密度;(3)及时的公众参与;(4)社区监督机制社会公平主要利益相关者可以平等地使用TDR,通过增加社区宜居性,最大限度地减少开发、所拥有地产和资源方面的冲突:(1)建筑物保护再利用后给公众带来的价值;(2)一系列用来评估转移比率(transfer ratio)*的标准项目简单易操作需要通过简单的行政手段和程序在不同群体之间建立支持:(1)项目易于开发商和业主理解;(2)方便政府人员管理与操作市场激励从市场管控的角度出发,鼓励和吸引遗产所有者和开发商:(1)为送出区域的业主提供足够的补偿;(2)较低的交易成本和管理费用;(3)送出区域和接收区域均可获得最大的发展潜力;(4)为运营者实施再利用计划提供经济激励环境容量在环境容量内开发:(1)符合总体规划、分区计划大纲和设计标准;(2)对现有环境干扰最小;(3)物质空间可容纳额外的发展密度

TDR的实施过程与香港的土地发展管控体系密切相关,其中的问题可反映出土地、规划、建筑、环境四大管控体系之间的重叠与矛盾。根据上述理论框架,本文结合香港的两个典型案例,从管理、社区和项目三个维度来解析香港TDR实施过程中存在的问题,从而提出TDR制度优化策略。

2.2 典型案例

在香港公开可查到的运用TDR机制保护历史建筑的有犹太教莉亚堂(Ohel Leah Synagague)、大夫第(Tai Fu Tai)等11个案例[19]。其中,圣公会建筑群(Sheng Kung Hui Compound)和卡里克大宅(Carrick Mansion)是较新的、具有代表性的TDR项目,前者在发展权转移过程中引入了商业元素而引起公众和议员的较大争议,后者是香港首次用绿化带作为TDR接收区域的案例,也引起了公众和议员的强烈不满。

2.2.1 圣公会建筑群

圣公会建筑群位于中环下亚厘毕道(Lower Albert Road),包括三幢一级历史建筑和一幢二级历史建筑(表3),总建筑面积为1.51万m2,是香港重要的宗教地标,属香港圣公会组织所有。自1848年以来,该地一直是维多利亚(英国圣公会)主教的住所和办公室,包括幼儿园、医院、教堂和福利服务、神学教育及其附属住宿设施。整个建筑群记录着香港受殖民统治时期的重要文化和政治历史,具有极高的历史价值,并承担着重要的社区服务功能。

表3 圣公会历史建筑信息表

注: 都铎复兴风格的建筑比其他中世纪教堂和城堡等贵族阶级建筑简单,其特色是模仿中世纪的茅草屋或乡间别墅,样式较为温和,如半木结构框架往往填充人字砖砌体、高大有竖框的窗、高烟囱和柱撑门廊,竖窗有柱台支撑。

资料来源:作者根据参考文献[17]绘制,表中图片由上至下依次来自https://www.devb.gov.hk/en/issues_in_focus/conserving_central/redevelopment_of_hong_kong_sheng_kung_hui_compound/index.html;http://the-sun.on.cc/cnt/news/20120510/00407_068.html;http://www.walkin.hk/cn/2014/03/mingpao;http://applications.chsc.hk/psp2014/pic/building_14.jpg

建筑名称历史建筑级别建设年代建筑风格照片备注会都府(Bishop’s house)一级1845—1848年都铎复兴风格images/BZ_136_1379_1451_1850_1838.png此风格在香港少见圣保罗教堂(St. Paul’s Church)一级1911年新哥特式风格images/BZ_136_1378_1867_1851_2220.png灵感来源于都铎、荷兰和古典复兴风格教堂礼宾楼(Church Guest House)一级1919年新古典主义风格和巴洛克风格images/BZ_136_1378_2248_1851_2563.png此风格在香港少见旧圣公会基恩小学(Old Sheng Kung Hui Kei Yan Primary School)二级1851年最初为都铎复兴风格images/BZ_136_1378_2592_1851_2910.png后来被重修得有些失真

为了提供更好的教会和社区服务,香港圣公会在保存基地内现有的四幢历史建筑的基础上,又兴建了两幢总建筑面积不超过3.6万m2的建筑(层数分别为18层和11层)。新建建筑的功能包括一座教堂及其附属设施、幼稚园、医疗设施、社会福利设施,以及推广环境保护的用房。此外,为降低圣公会中环地段内的整体发展密度,避免对历史建筑造成不良影响,政府同意将其中1.1万m2的建筑面积转移到圣公会拥有的另一块土地——毕拉山地段[20]。

然而,在整个TDR的项目申请和实施过程中暴露了很多矛盾和冲突。首先,项目对附近居民产生了诸多影响,例如:动土影响自然景观,施工期间产生的建筑废料等影响居住环境;毕拉山道路原本狭窄,施工带来了严重的交通堵塞等。但这些过程中会对居民产生影响的操作均没有提前征询居民意见。其次,在调查中发现,本项目的商业目的多于历史建筑保护目的,例如:发展商以私人顾问身份参与整个项目并协助策划,涉嫌借历史建筑保护为名推销地产;豁免补地价的半山黄金地段兴建的综合大楼只提供很有限的社区服务,其余空间允许出租,图谋私利。此外,政府当初向公众推介同意保护圣公会建筑群时的信息内容模糊,如毕拉山地段明确批准建设的宿舍只供学生、教员或访客使用,中环半山地段只注明了有一幢住宿大楼而并未限制其用途。各部门对TDR方案调整后的审批程序的理解也存在一定的差异。

2.2.2 卡里克大宅

卡里克大宅为一级历史建筑物,位于香港山顶甘道23号,建于1887年,是香港现存的最古老的维多利亚式古典大宅,也是山顶区历史最悠久的现存欧式洋房之一。该建筑是私人物业,为二层住宅,占地面积1 099.96 m2,现状容积率为0.25,曾属约翰·约瑟夫·弗朗西斯先生(Mr John Joseph Francis)所有,后被长江实业集团收购(图1)。

图1 卡里克大宅

资料来源:https://www.heritage.gov.hk/en/doc/LegCo_Brief_23_Coombe_Road_e.pdf

2015年下半年,长江实业集团与政府达成协议,将此历史建筑移交给政府,交换大宅对面的一块面积相当的绿化带,并将绿化带的土地性质变更为住宅用途,以兴建低密度住宅。该方案引起了不少居民和环保团体的质疑,城规会在进行公众咨询时收到超过300个反对意见,多数反对理由是新的发展规划可能会对香港仔郊野公园造成破坏。一直到2018年3月,规划方案才通过规划署审批。

经作者调查、访谈以及查阅相关新闻报道,发现该TDR项目在申请和实施过程中暴露出很多矛盾与冲突。首先,调查发现方案将绿化带拱手让给发展商,违反变更绿化用地的政策、文化保育政策和自然生态保育原则,违反规划意图,因此遭到区议员反对。其次,建设将对该地区和附近的香港仔郊野公园的生态带来不可逆转的破坏,约300棵大树(包括易危物种白桂木)会遭到移除或受到不同程度破坏;同时,由于附近的郊野公园和徒步旅行小道是一类飞鸟黑鸢和黑耳麻鹰的最大栖息地之一,也是观鸟的最佳地点,因此新的开发还会破坏森林鸟类栖息地的完整性和连通性。再次,接收区域位于一个非常小的陡峭地点,需要一个平台来容纳新建筑,边坡稳定工程的建设将造成巨大的绿化损失,其支撑物会产生视觉影响,而方案并没有公布是否将针对交换地块作详细的环境和技术评估。最后,调研发现规划展示给公众的发展计划与实际情况有所不同,例如规划里显示现有的树木和植被将会保留,然而对基地的实际考查后发现,如果方案实施,现有的植被将会被摧毁。此外,基于对基地位置和周边环境的调查以及与专家访谈发现,发展商要开发的接收区域的价值明显高于原基地的价值。

2.3 对香港发展权转移案例的多维度解析

2.3.1 管理维度

从政策协调方面来看,以上两个香港TDR案例均遭到公众反对,主要原因是其合法性和合理性遭到公众质疑。TDR的接收区域通常是棕地或者绿化带,涉及改变《分区计划大纲》中确定的土地用途和相关控制指标。《分区计划大纲》对接收区域的容积率上限的控制被认为是其在环境承载力范围内最适宜的开发量,因而需要大家遵守,但如果在TDR过程中将棕地或绿化带的容积率上限指标调高,再向公众解释额外的容积率不会突破环境承载力范围,不仅很难让人信服,同时也会让人们对《分区计划大纲》的指标控制产生怀疑。此外,香港的TDR并没有被正式纳入历史建筑保护政策和规划中,而仅仅作为一个利用市场调节的奖励机制(incentive),属于回应历史建筑保护政策的一种管理手段,因此它的地位容易被一些关注团体(concern group)质疑,在公众咨询时也很难令人信服。

从TDR管理机构来看,与TDR相关的各部门在沟通上存在信息不对称和步调不一致等问题,在管理程序和认知上也存在偏差。例如:圣公会项目在政府/机构或社区用途(G/IC: Government/Institution or Community)的土地上新建的大楼已被商业化,实际上改变了土地用途,但这一行为并没有报城规会进行咨询,导致发展权转移过程拖延;卡里克大宅对接收区域的公众咨询耗时近三年,其间多次遭到议员、公众以及非营利组织反对,导致公众咨询程序反复进行。

2.3.2 社区维度

从公众支持来看,两个TDR案例均引起社会的强烈反对。第一,公众获取信息的渠道有限,且信息的准确性不够。笔者调研发现,公众认为圣公会项目方案内容模糊,而卡里克大宅项目存在展示方案与实际不符的现象。第二,接收区域的居民非常反对额外的高密度,因为他们多是中环和山顶的富人,对生活品质的要求比较高,对个人的权利认知也更清楚。第三,对公众参与的内容和阶段没有明确的规定,如圣公会项目的新建大楼取消了地下车库,在地面加高了三层,发展局认为其合规,所以没有再进行咨询,但代表公众利益的城规会则认为只要公众对此有争议,就应该经过城规会征询;第四,缺乏社区监督机制,例如没有及时对发展权转移的相关事宜进行监督、讨论并反馈给政府。

从社会公平来看,在确定历史建筑保护方案时,对历史建筑的价值尤其是它对公众具有什么样的价值缺乏充分考虑和解释,公众难以理解保留历史建筑对自身而言有什么利益。以卡里克大宅项目为例,公众会比较历史建筑和绿化带分别会给他们带来哪些好处,如果历史建筑可以被公众很好地使用,比绿化带更有价值,那么保护方案将更容易得到认同。另外,香港目前缺乏用来衡量转移比率的标准,卡里克大宅项目转移了相等的土地面积,却没有考虑不同地块的其他差异所带来的不同价值,这给开发商或私人业主留下了与政府讨价还价的空子,公众因此质疑保育目的,认为这种做法违反了社会公平的原则。

2.3.3 项目维度

从简单易操作角度来看,香港缺乏明确的发展权转移规定和一系列配套标准,而是采用个案处理方式,主要由发展局与私人业主协商,再进行公众咨询。虽然程序易懂,但由于缺乏政策支撑导致转移过程曲折且漫长,会产生很大的交易成本。

从市场激励角度来看,在私人业主不想要现金补偿也不想卖掉土地的情况下,两个案例的接收区域均满足了业主的期望,但主要依赖政府操作,没有充分发挥市场机制的效用。两案例均由政府找到送出区域和接收区域,例如鼓励需要额外开发密度的开发商来购买发展权。但依据交易成本理论的规律,如果没有充分发挥市场的能动效应,交易量会减少,交易成本会提高。同时,由于缺乏官方公布的接收区域的信息以及转移比率的标准作为参考,私人业主只能雇佣测量师和律师来进行评估和咨询,进一步增加了交易成本。

从环境容量来看,卡里克大宅项目完全违反了香港绿化带开发的条件,即“没有植被、荒废或已平整”三准则。接收地块作为郊野公园延续的完好绿化带被拱手让给私人业主,并且TDR方案对此接收地块未能提供详细的环境和技术评估资料,这是公众难以接受的处理方式。卡里克大宅项目暴露出历史建筑保护与自然环境保护之间的矛盾和平衡问题。通过与市民访谈发现,在高密度发展的香港,市民可以接受建设密度被适当提高,但是这种牺牲要有明显的社会价值,如通过历史建筑再利用获得的益处可以平衡掉一部分高密度发展带来的负面影响。此外,《分区计划大纲》缺乏对潜在的TDR接收区域是否与其环境容量指标相平衡的考虑,也是导致项目因缺乏规划协调和技术支撑而拖延、停滞甚至最终失败的原因。

3 香港发展权转移的制度困境

通过对香港土地发展管控体系以及圣公会建筑群和卡里克大宅两个典型TDR案例的综合分析,本文发现造成两个案例中矛盾的首要原因是TDR的制度困境,主要体现在以下三方面。

3.1 难以在尊重私有产权、合理利用公共资源和保护历史建筑三者之间取得平衡

两个案例之所以引起公众的强烈反对,主要是因为私人业主、利益相关居民和政府三方对于私人产权及其相关权利、公共资源以及历史建筑的认知不同。私人业主和利益相关居民大多只关注自己的利益,不关注公共资源如何使用更合理,亦不关注历史建筑的价值;业主和开发商则只关注自己的楼盘,如果政府不满足他们的要求,私人业主就会破坏建筑遗产,这将“鼓励”业主或开发商对政府进行掠夺;接收区域的利益相关居民关注的是,多余的发展权转移到自己周围后为自身财产带来的利弊,由此权衡历史建筑和公共资源(如绿化带)哪个对自己更有益;而政府作为利益协调者既要保障业主的利益又要保障公众利益,还要考虑政府的税收等。

利益相关者的视角、需求不同,因此需要依靠政策和规则来调节。然而在香港现行制度中,关于如何在保障私有产权的同时通过合理利用公共资源来保护历史建筑的论述还比较模糊,且规划在最初设定容积率时,很难充分考虑产权、发展权转移带来的额外容积率等问题。公众虽有使用和决定如何使用公共资源的权利,但当他们不确定(私人产权的)历史建筑的价值能否转化为公众资源时,自然难以接受用公共资源(即额外容积率)去补偿私人业主或开发商。这些均导致TDR过程徒增波折,需要更新改造的地块建设因等待规划决策和审批而停滞,进而导致整个项目的成本增加。

3.2 各部门之间缺乏沟通与协调

TDR涉及规划、土地、建筑、环境、文物保护、测量、土木工程、房产交易以及社区等众多部门,各部门之间信息不对称,对审批程序的细节理解也不一致,导致圣公会项目中因调整审批程序而引起争议,进而增加了交易成本。例如:文保办属于财政司之下的发展局,只是配合发展局历史建筑保护的工作,处理一些与历史建筑保护相关的新举措,没有被正式授权管理TDR,权力有限;而古物古迹办事处(AMO:the Antiquity and Monuments Office)属于政务司之下的康乐及文化署,负责鉴定文物和历史建筑的级别,两者在沟通上存在信息不对称和步调不一致等问题。与TDR相关的其他部门如发展局、规划署、地政署之间对管理程序与认知上也存在偏差。因此,由于缺乏TDR的管理依据,各部门会出现管理步调不一致的现象,导致公众容易质疑保育目的,甚至怀疑是否存在法律漏洞或欺骗行为。如果交易过程得不到保障,开发商或私人业主也不愿意参与其中。

3.3 尚未建立明确、公平的市场机制

在两个案例中,公众之所以会质疑TDR,是因为项目没有在明确、公平的市场机制的牵引下实施发展权转移的行为,而是依靠政府牺牲公共资源换来历史建筑的保护,且公众短期内看不到历史建筑可以带来的价值。当前采用的个案处理的方式是否足够合理公平也常被公众质疑。由于没有明确的转移比率标准,亦没有预先规划的发展权接收区域,开发商或私人业主担心自身利益受损,不断与政府讨价还价,最终政府和业主虽然达成了一致,但引起了民众反感,公众咨询无法通过,这种方式显然是不可持续的。

官方统计显示,香港有1 000多栋非政府拥有的已评级历史建筑,表明TDR在香港有很大的应用潜力。TDR作为一种市场机制,若不能以市场为主导充分发挥市场效用,就很难降低其交易成本;若不能建立公平、有效的交易机制,开发商或业主就无法预测他们将面临的风险程度;当有其他方式可以提高地块容积率时,他们就不会选择积极参与TDR,最终可能会导致历史建筑被拆掉。例如:被评定为一级保护建筑的何东花园,因业主对政府提出的TDR方案不满意,便将其以51亿港元(约合47.8亿人民币)出售,创下至今为止香港私人屋地(住宅连地皮)价格的最高纪录,而最终新业主拆除了原建筑,这座近百年历史的老宅院就此湮灭。

4 香港发展权转移的制度优化策略

传统TDR主要应用于保护农地、林地等,通常只考虑交易本身,即一方有高密度发展需求,另一方有可出售的发展权,两者之间构成供求关系即产生交易。然而当香港将TDR应用在历史建筑保护领域时,情况就发生了很大变化:一方面,需要保护的历史建筑通常位于市中心,业主多是社会地位显赫人士;另一方面,作为接收区域的绿地(或其他可建设土地)对于高密度发展的城市是稀缺资源,备受公众关注,涉及的部门和利益相关者较复杂,并非只要政府与私人业主达成共识就可以成功交易。而且在应用TDR保留历史建筑的同时,是否会破坏自然环境,产生不良的社会冲突,以及出现挑战政府管制权等其他新问题都是未知的。此外,历史建筑再利用给公众带来的价值、公众保护历史建筑的意识以及教育问题等其他因素均会影响TDR的成败。因此,本文从法律法规、管理和操作三个层面,提出香港关于发展权转移保护历史建筑的优化策略。

4.1 法律法规层面

立法是对TDR的最大支持。政府应对TDR有整体构想,深入考虑在哪些法律法规中体现TDR问题,探讨和裁决能否对TDR立法。同时,与TDR相关的法律条款应进行相应修订,如《历史建筑保护法》应对各类评级建筑有明确的规定。至今,香港只有被认定为“法定古迹”的建筑才受法律保护,而“已评级的历史建筑”不享受任何法律保障,可能被随意拆除,这种情况下愿意参与TDR的人就更少。然而如果要限定已评级历史建筑(及其地块)的使用细则,可能违背《中华人民共和国香港特别行政区基本法》中的私人产权保护条款,因此解释和补充相应条款时,需要对多部法律法规进行综合考量。立法方式建议参照环境保护以及与管理相关的“环境影响评估”(EIA: Environment Impact Assessment),在法律中利用市场经济动力的做法,考虑TDR市场机制的特点,条文切忌太过死板,避免只偏重于条例管制而抑制利用市场或经济动力的机会。

4.2 管理层面

为便于推行TDR,减少TDR在落实阶段的矛盾冲突,应在《分区计划大纲》《发展审批地区规划》《历史建筑保护规划》《环境容量控制》等相关规划中加入TDR的内容,将法律法规层面的相关规定落实到具体的项目管理层面。国外常用的做法包括:在城市增长管理中引入TDR,明确规定除了送出区域所在的区域,是否可以转移到市或县所属的其他区域;在区划中借助ArcGIS划定可能使用TDR的送出区域,即被保护的区域,并在综合考虑生态敏感性、土地利用现状、增长管理控制等因素的基础上,划定潜在的TDR接收区域;在设定容积率时,考虑发展权转移的可能性,依据环境资源承载力设定合理的最低容积率和最佳容积率,为TDR留有一定的弹性,可以减少公众对TDR的质疑。此外,授权TDR的管理机构,明确其责任和权力,方便其日后与各部门进行沟通和协调,从而减少交易成本。明确社区在TDR中的角色,如对公众进行TDR的普及教育,宣传保护历史建筑对公众的利益,监督接收区域和送出区域的发展与建设,以及维护公平等。

4.3 操作层面

操作层面的规定与具体项目的交易关系最为密切,涉及具体的实施细则。首先要明确转移比率,即发展权在不同区域之间的转移如何进行换算。由于受区位条件、基础设施建设、开发潜力等因素的影响,同样的发展权(即增加的容积率)在不同区域的价值是不同的,因此在转移之前要将容积率的价值进行换算。其次应建立TDR交易平台,维护交易的公平性和稳定性。可搭建市级和区级二级平台,可在同区内转移的尽可能在区级平台交易,区内无法解决的可于市级平台交易。交易平台类似国外的发展权转移银行,因其可以储存发展权,所以能保证交易的稳定性,可节省寻找接收区域和送出区域的时间成本。第三,要有明确的项目评估和监督制度。对实施项目进行评估,对接收区域和送出区域的空间质量作进一步的规定,例如对绿地率、空地率和建筑体量等进行评估并作出详细规定,定期公开交易信息,鼓励社区和公众对TDR项目进行监督。此外,由于交易涉及私人物业,完全正式的规则可能使私人物业贬值,因此在落实层面建议增加一些具有弹性的非正式规则,既能落实其他两个层面的规定,也可与项目的个人利益相协调,但这些非正式规则需要政府和业界专家成立的委员会修订并通过。

5 结语

TDR在香港的应用潜力较大,但因相关制度环境尚不成熟,引发了不少争议。本研究发现TDR的制度困境是导致实际问题的首要原因,证实了TDR以制度为背景的属性,看似简单的政府与私人业主之间的交易,实则涉及土地管控的一整套体系、居民权益和自然生态环境保护等方方面面,如未能综合考虑和操作,将带来经济、社会和环境上的问题。技术上虽有国际经验可以借鉴,但是在制度安排上协调本土法律法规以及各部门之间的冲突则需要漫长的过程。应在尊重私有产权、合理利用公共资源和保护历史建筑三方面对公众进行宣传教育,妥善处理三者之间的平衡关系,同时强化精细化管理,以减少TDR产生的矛盾冲突。

TDR在我国内地城市也有一定前景,目前已在上海田子坊等历史建筑保护项目中得到应用。内地与香港在土地管控、产权和规划制度上存在差异,且同样缺乏TDR相配套的制度安排,也是采用个案处理的方式,仅将TDR视为政府与业权人之间的交易显然是不可持续的。为提高TDR的效率,充分发挥TDR的优势,避免在解决历史建筑保护问题同时又产生新的问题,本文所提出的法律法规、管理和操作三个层面的制度优化策略,可为高密度城市运用TDR保护历史建筑提供借鉴。

[1] MACHEMER P L, KAPLOWITZ M D. A framework for evaluating transferable development rights programmes[J]. Journal of environmental planning and management, 2002, 45(6): 773-795.

[2] MCCONNELL V, WALLS M. Policy monitor: U.S. experience with transferable development rights[J]. Review of environmental economics and policy, 2009, 3(2): 288-303.

[3] LINKOUS E R. Transfer of development rights in theory and practice: the restructuring of TDR to incentivize development[J]. Land use policy, 2016,51: 162-171.

[4] RENARD V. Property rights and the ‘transfer of development rights’:questions of efficiency and equity[J]. Town planning review, 2007, 78(1): 41-60.

[5] DANNER J C. TDRs: great idea but questionable value[J]. The appraisal journal, 1997, 65(2): 133-142.

[6] 刘敏霞. 历史风貌保护开发权转移制度的实施困境及对策——以上海为例[J]. 上海城市规划, 2016(5): 50-53.

[7] 刘夏夏. 上海城市文化遗产保护管理中借鉴“发展权转移”制度的探讨[J]. 上海城市规划, 2011(3): 79-83.

[8] 王国恩, 伦锦发. 土地开发权转移制度在禁限建区管控中的应用研究[J].现代城市研究, 2015(10): 89-93.

[9] 王莉莉. 存量规划背景下容积率奖励及转移机制设计研究——以上海为例[J]. 上海国土资源, 2017, 38(1): 33-37.

[10] 王永莉. 国内土地发展权研究综述[J]. 中国土地科学, 2007, 21(3): 69-73.

[11] 文兰娇, 张安录. 地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系[J]. 中国土地科学, 2016, 30(7): 33-40, 55.

[12] 运迎霞, 吴静雯. 容积率奖励及开发权转让的国际比较[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2007, 9(2): 181-185.

[13] CHAN E H. Building control in connection with real estate development[M] //POON N T, CHAN E H, eds. Real estate development in Hong Kong. Hong Kong: Pace Publishing Ltd, 1998: 66-81.

[14] CHAN E H W, YUNG E H K. Is the development control legal framework conducive to a sustainable dense urban development in Hong Kong?[J].Habitat international, 2004, 28(3): 409-426.

[15] 古物古迹办事处. 香港的文物建筑[EB/OL]. (2009-03)[2021-12-22],https://www.amo.gov.hk/gb/built2.php.

[16] Conserve and Revitalize Hong Kong Heritage. Initiatives on heritage conservation[EB/OL]. (2020-10-03)[2021-12-22]. https://www.heritage.gov.hk/en/heritage/conservation.htm.

[17] Antiquity and Advisory Board. List of the 1444 historic buildings with accessment results[EB/OL]. (2021-12-09)[2021-12-22]. https://www.aab.gov.hk/form/AAB-SM-chi.pdf.

[18] KAPLOWITZ M, MACHEMER P, PRUETZ R. Planners’ experiences in managing growth using transferable development rights (TDR) in the United States[J]. Land use policy, 2008, 25(3): 378-387.

[19] CHAN E H W, HOU J. Developing a framework to appraise the critical success factors of transfer development rights (TDRs) for built heritage conservation[J]. Habitat international, 2014, 46: 35-43.

[20] HOU J. Property rights and transfer of development rights (TDR) for conservation of privately-owned built heritage: the Hong Kong case[D].Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2017.

[21] 香港立法会. Preservation-cum-development of the Hong Kong Sheng Kung Hui Compound in Central[EB/OL]. https://www.heritage.gov.hk/en/doc/LegCo_Brief_23_Coombe_Road_e.pdf.