引言

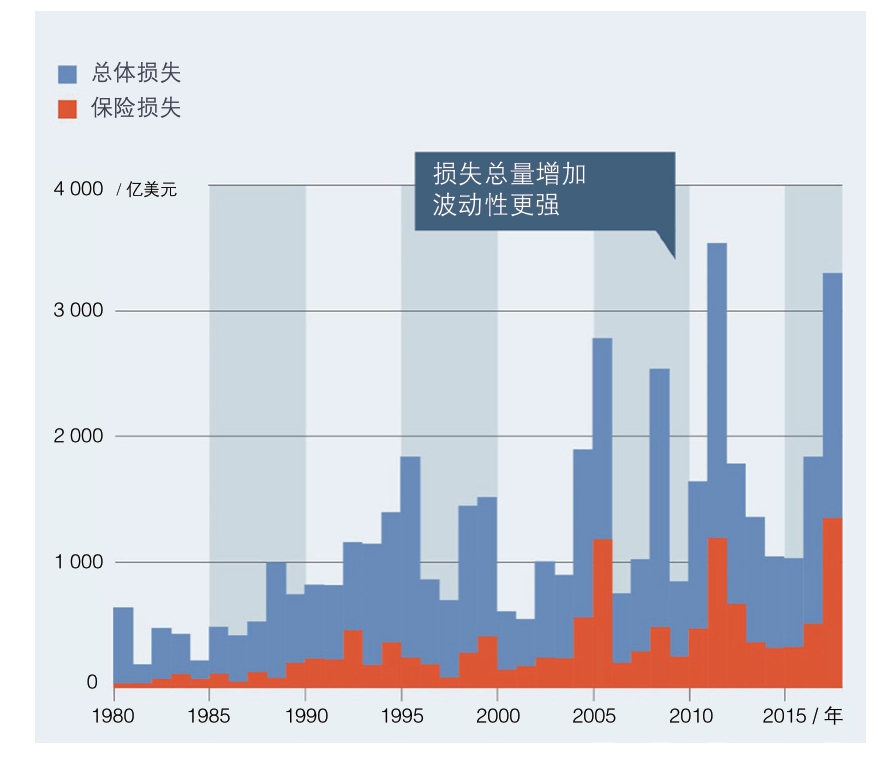

随着世界范围内各国工业化、信息化和现代化水平不断提高,城市作为复杂巨系统貌似愈发强大,实际上却变得越来越脆弱,并面临更多的不确定性风险[1](图1)。韧性理论作为城市应对不确定性风险的重要理论,虽已趋于成熟和完善,但因其复杂性和多元性,至今难以在具体的城市空间管理和发展中得到应用。

图1 世界自然灾害总体损失历年变化趋势(1980一2017年)

资料来源:作者根据参考文献[1]绘制

韧性评价是韧性理论工具化和落地化的突破口,尽管工程学[2]、社会学[3]、生态学[4]等领域的众多学者从不同视角对其进行了探索[5],但至今尚未形成统一的、公认的韧性评估体系。空间规划领域[6-8]因其独特的空间分析工具和对空间相互作用的关注,在进行韧性评价工具的跨学科研究和空间化应用方面最具潜力[5]。从既有研究来看[9-12],空间规划领域的学者往往在城市韧性的动态时间过程序列(吸收—恢复—适应)和空间研究尺度(区域—城市—社区)两个维度内,选择某一个(或多个)特定阶段中的某一个(或多个)空间对象,针对韧性评价方法和工具进行研究,而这些方法和工具又可分为指标法、计分卡法和工具集法三大类型[5]。在规划阶段进行的城市韧性评价工具的探索研究,已成为当前韧性评价方法的核心研究方向之一[13]。

其中,由菲利普·伯克(Philip Berke)于2016年正式提出的“规划协同的韧性计分卡评价方法”(Plan Integration for Resilience Scorecard),是第一个在韧性理论引导下对规划政策进行空间化和协同化评估的方法[14],能够揭示不同类型规划政策在韧性提升中的矛盾性和协调性,促进韧性理念下“多规合一”目标的实现,从规划引领的角度自上而下提升城市韧性。美国国家研究委员会(NRC: National Research Council)认为,“如果城市希望跟踪其韧性方面的进展,并在其最需要改进的地方进行努力,那么韧性计分卡评价方法是必不可少的”[15]。因此,在新时代国土空间规划编制方法变革的关键时期,有必要在辨析规划体系① 本研究中的“规划体系”主要指城市管理部门为指导城市发展与建设所编制的一系列规划设计成果,包括总体规划、详细规划、专项规划、综合防灾规划等。与城市韧性及灾害脆弱性② 脆弱性与韧性都被认为是系统的内在属性,脆弱性用于描述研究系统的稳定性、抗干扰能力和灾害的易发性,而韧性更多被理解为一种更新、重组和不断发展的能力。对于脆弱性与韧性的关系,越来越多的学者认为它们是一组互为组成要素的概念,脆弱性高的系统意味着较低的韧性,即有限的灾害吸收能力。关系的基础上,剖析规划协同的韧性计分卡评价方法的核心操作流程及其特色,以期为韧性理念在市级国土空间总体规划中的应用提供启示。

1 规划体系对城市韧性和灾害脆弱性的影响解析

不同类型规划成果之间、防灾减灾类规划与其他规划成果之间的矛盾与脱节,在一定程度上解释了过去40年全球每年灾害所致的经济损失呈几何倍数增长的原因[5]。针对于此,联合国减灾署于2015年在第三届世界减灾大会(WCDRR)上颁布的《仙台减灾框架(2015—2030)》中呼吁,“政府以及社会组织应更加紧密地合作,将灾害风险纳入其规划管理过程之中”。规划体系作为城市发展和建设的纲领性文件,对城市韧性和灾害脆弱性有着根源性的影响,具体体现在以下三个方面。

1.1 韧性理念与规划体系的结合能够自上而下提升城市韧性

规划特别是带有韧性和预防性属性的城市规划,能够在城市韧性提升方面发挥“规划引领”的重要作用。其原因在于,城市规划可以通过影响城市结构、土地利用等,引导城市更多地在当前和未来的可能灾害区域之外进行建设活动,降低城市面对多重风险与影响的可能性。尤其是当规划中设置有灾害应对和韧性提升的目标和政策时,政府更有可能颁布相关政策法规来加强韧性基础设施的投资建设,并鼓励市民学习降低风险的知识,从而预先减少灾害所造成的损失[16]。

同时,许多城市在编制规划时,越来越重视韧性理念与规划体系的结合,强调降低脆弱性和应对多元灾害的重要作用[17-18]。国外城市已开展一系列提升城市韧性的规划实践,如鹿特丹、伦敦、纽约等城市分别于2008年、2011年、2013年率先编制了韧性城市规划,自上而下地推动城市韧性战略。而国内城市规划中的韧性思维引入较晚,北京和上海分别于2017年和2018年在其最新编制的总体规划中将韧性理念融入城市发展目标,《雄安新区规划纲要》(2018年)中也明确提出“构建安全韧性的保障体系”的要求[19]。韧性理念引导下的地方规划编制和更新,正成为整体性提升城市韧性、自上而下保障城市安全的重要抓手。

1.2 不同类型规划之间的矛盾与冲突导致城市脆弱性不断加剧

规划体系的“分治”特征在许多国家仍普遍存在,且不同类型规划政策之间常常存在着内容的重叠、冲突问题,间接加剧了城市脆弱性。以我国既有规划体系为例,各种类型规划不少于80余种,其中经法律授权的规划有20余种[20],土地空间的赋权过程被分割程度较高,而这也是我国建立新时代国土空间规划体系的关键动因。在过去分部门、分阶段、分层级赋予土地空间权利的过程中,各部门出于不同目的而编制的不同体系的规划成果,在各自规划体系内部形成了完善的编制审批体系[21],但规划政策之间如何协同,各项法规言之寥寥。分离的技术体系和技术标准导致不同规划政策之间存在矛盾和冲突,加剧了城市原有的脆弱性,也增加了城市韧性提升的难度。

城市规划体系与防灾减灾类规划之间的矛盾,也容易导致城市规划发展空间与灾害空间的冲突,继而产生更多新的脆弱性空间。城市韧性的整体性提升,需要在城市规划、建设和更新的各个阶段对灾害因素进行统筹考虑。我国现行的规划编制流程主要由当地的规划主管部门主导,而当地防灾减灾规划主要由应急管理部门制定,因此其较难影响城市规划政策的编制、评审和管理过程。这也因此增加了在规划阶段整体降低城市灾害脆弱性的难度,甚至会加剧城市原有的脆弱性。

1.3 跨部门的规划政策协同评估是综合提升城市韧性的关键手段

跨部门的规划政策协同评估能够在韧性理念下实现多层级、多类型规划政策的统筹协调,促进城市发展空间与灾害空间的协同发展。城市应对灾害的韧性由基础设施韧性、经济韧性、社会韧性等多方面构成,因此韧性理念的实现需要作为综合性政策工具的规划体系对经济、社会、生态、物质空间等要素进行综合部署和时空安排。针对规划体系开展跨部门的规划政策协同评估,是持续落实韧性理念、改进完善城市韧性能力的关键性连续决策过程,对于指导城市建设工作具有重要意义。

同时,跨部门的协同评估有助于整合地方规划体系中提升城市韧性和减少灾害脆弱性的规划政策[22]。当应急管理人员和城市规划人员相互协作进行规划体系协同评估时,城市规划更有可能通过地方规划师的跨部门、跨专业协作,促进土地利用政策和其他灾害预防措施融入综合防灾减灾规划之中,提升城市应对灾害的韧性。从本质上说,协同规划的城市在灾害发生时能够更好地应对灾害,被认为是更有韧性的城市[5]。

2 规划协同的韧性计分卡评价方法剖析

规划协同的韧性计分卡评价方法,能够在韧性理论引导下实现对规划政策的空间化协同评估,已在全球15座城市进行了应用性研究与实践[23]。下文将对该方法的既有研究进行梳理,总结其发展历程、操作流程和评价结果分析方式。

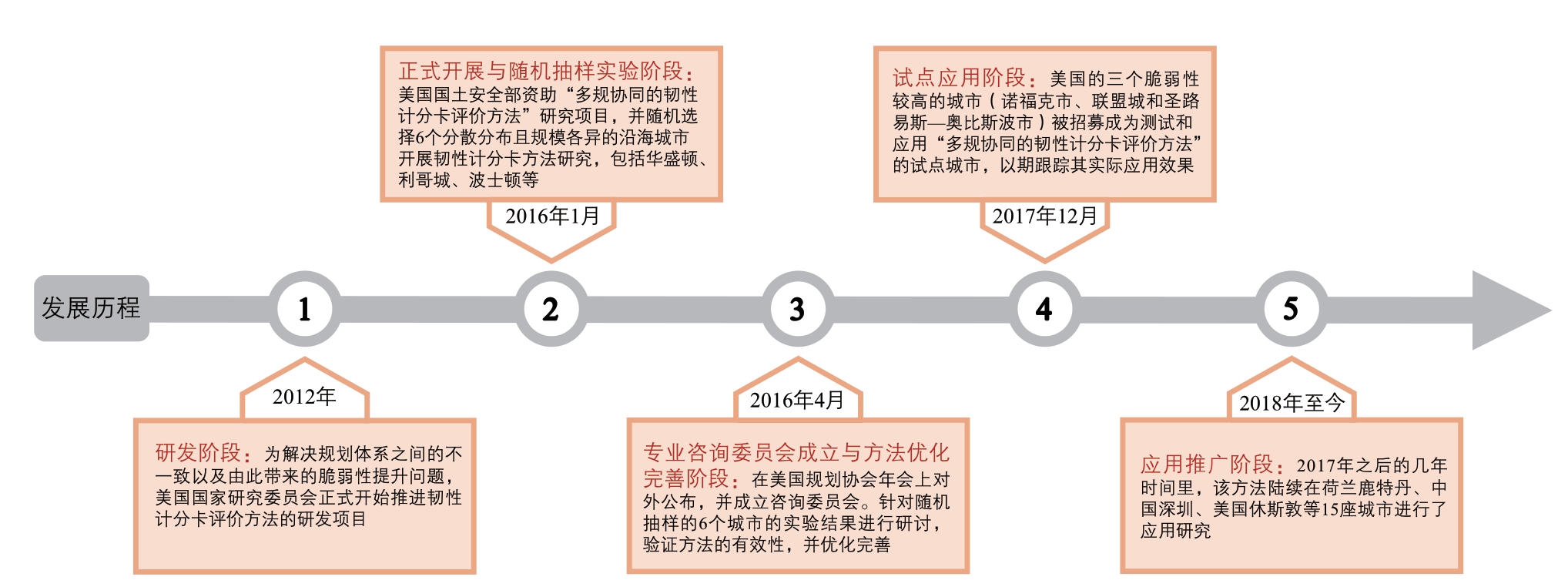

2.1 发展历程

2012年,为了解决规划体系之间不一致以及由此带来的城市脆弱性加剧的问题,美国国家研究委员会开始正式推进“规划协同的韧性计分卡评价方法”的研发项目[24]。在经历了近10年的研发、实验、优化和应用的全过程检验之后,该方法的有效性已得到美国规划界的认可[14],其发展历程可概括为以下五个阶段:(1)研发;(2)正式开展与随机抽样实验;(3)专业咨询委员会成立与方法优化完善;(4)试点应用;(5)应用推广(图2)。

图2 规划协同的韧性计分卡评价方法的发展历程

2.2 核心操作流程与特色

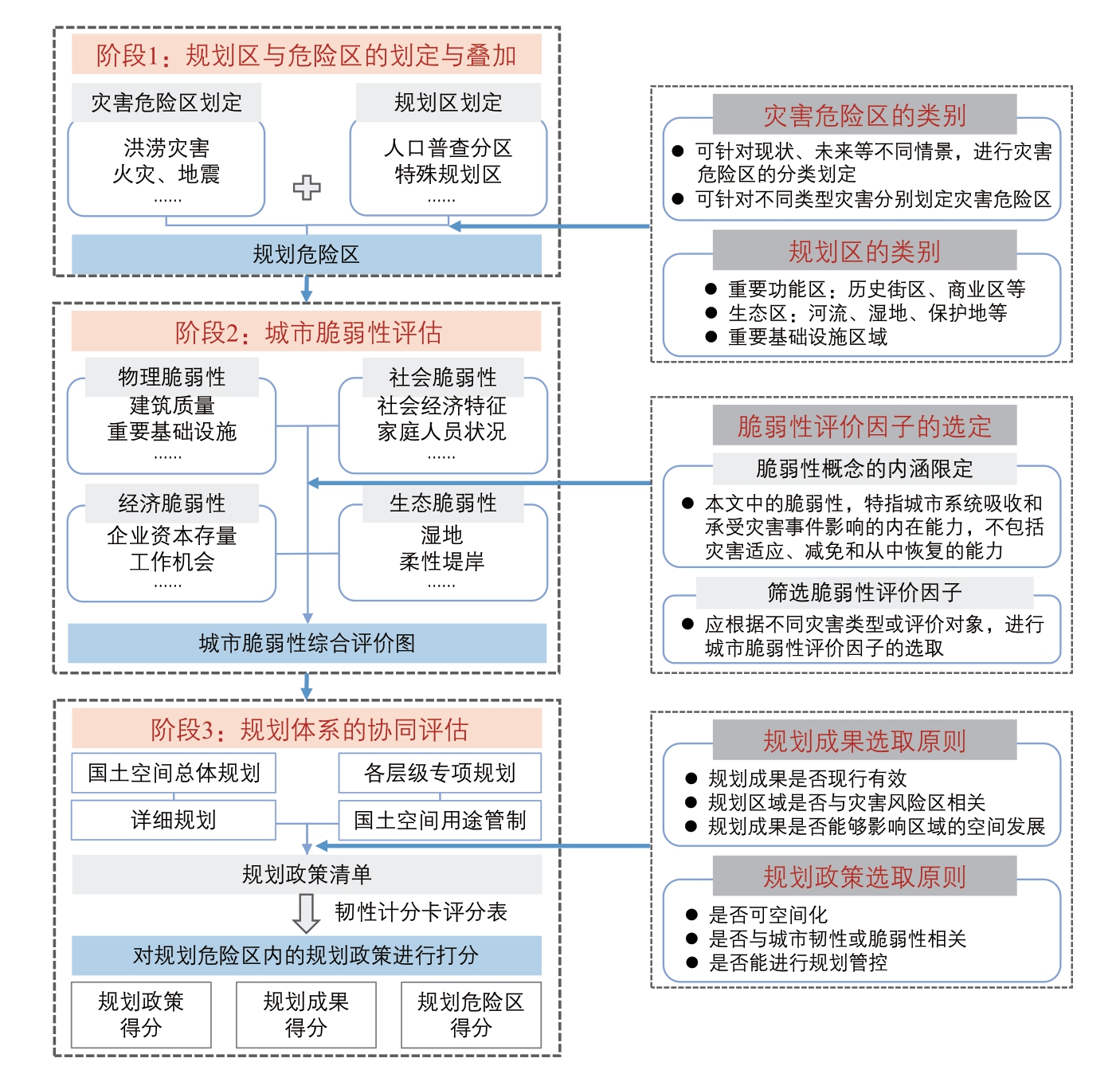

不同于联合国减灾署的灾害韧性计分卡[25],规划协同的韧性计分卡评价方法构建了一个能够针对不同灾害类型、不同主体脆弱性和城市不同区域开展规划政策协同评估的开放式韧性评估框架(图3)。为更直观地剖析其核心操作流程及特色,本文将结合美国北卡罗来纳州华盛顿市(下称北卡华盛顿市)的应用案例进行论述。该应用案例重点针对百年一遇的洪泛和未来2100年海平面上升所带来的洪泛两种灾害情景,着重对物理脆弱性和社会脆弱性进行了评估。

图3 规划协同的韧性计分卡评价方法的操作流程图

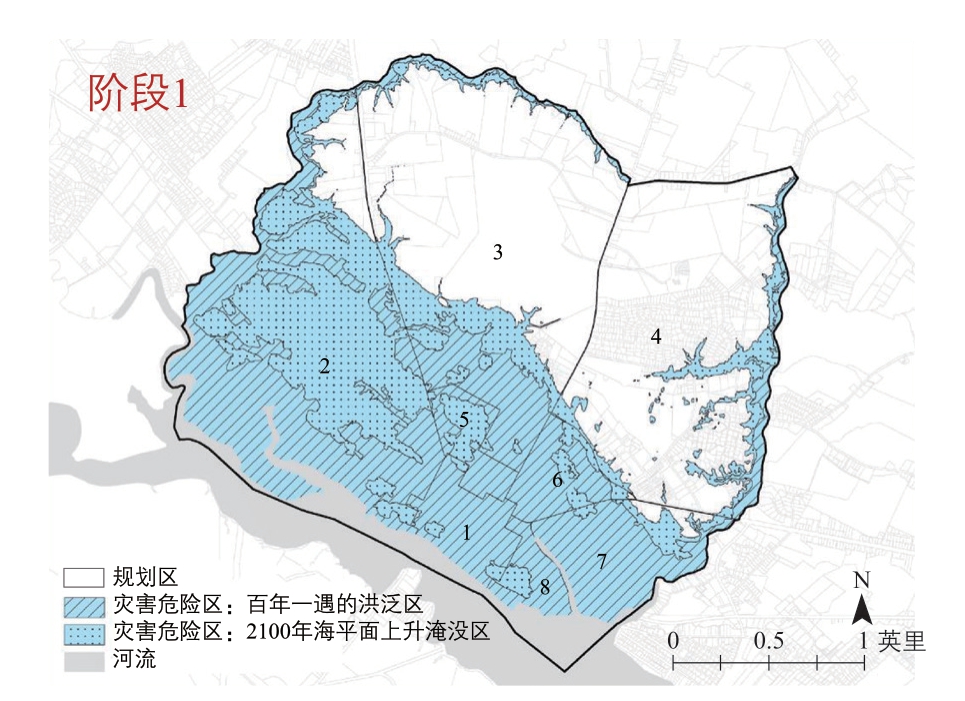

2.2.1 阶段1:划定“规划危险区”,生成融合规划信息和灾害信息的空间分析单元

规划区(Planning Districts)的划定,是为了在空间上分析与韧性相关的规划政策,更好地理解城市不同区域之间规划政策的协同整合程度,揭示城市中缺乏协同应对灾害脆弱性能力的区域。根据划定方式的不同,规划区可分为人口普查分区和特殊规划区(Specialized Planning Districts)两类,后者通常指规划政策的重点关注区域,如历史街区、滨水区、商业区等。北卡华盛顿市在实际操作过程中,采用了特殊规划区结合人口普查分区的方式,对规划区进行划定[26]。

灾害危险区(Hazard Zones)的划定,是为了识别城市中受到某一特定灾害或多种灾害影响的区域。通常来说,这一过程聚焦于某一特定灾害类型,如北卡华盛顿市重点划定了沿海洪涝灾害的危险区。如果城市易遭受多种类型的灾害(如火灾、地震、飓风等),在划定多类型灾害危险区时需要探索不同灾害之间的关系。

最后,将“规划区”与“灾害危险区”图层在空间上叠加,即可形成单独的“规划危险区”(District-Hazard Zone)图层(图4),而规划危险区代表了韧性计分卡评价方法的真正空间分析单元。

图4 美国北卡罗来纳州华盛顿市的“规划危险区”图层

资料来源:作者根据参考文献[14]插图改绘

2.2.2 阶段2:灾害脆弱性的空间化评估,将脆弱性评估结果纳入规划评估过程

灾害脆弱性评估是为了识别城市中哪些区域较难从灾害事件中恢复,从而更全面地了解城市韧性的提升需求。从既有的脆弱性评估研究来看,脆弱性包含社会脆弱性、经济脆弱性、物理脆弱性、生态脆弱性等多个方面[5,25],由于该概念的多元性和复杂性,目前脆弱性评估因子的选择尚缺乏统一标准[9]。因此在进行脆弱性评估之前,首先需要区分脆弱性和韧性的内涵,并依据灾害类型筛选出脆弱性评价因子。

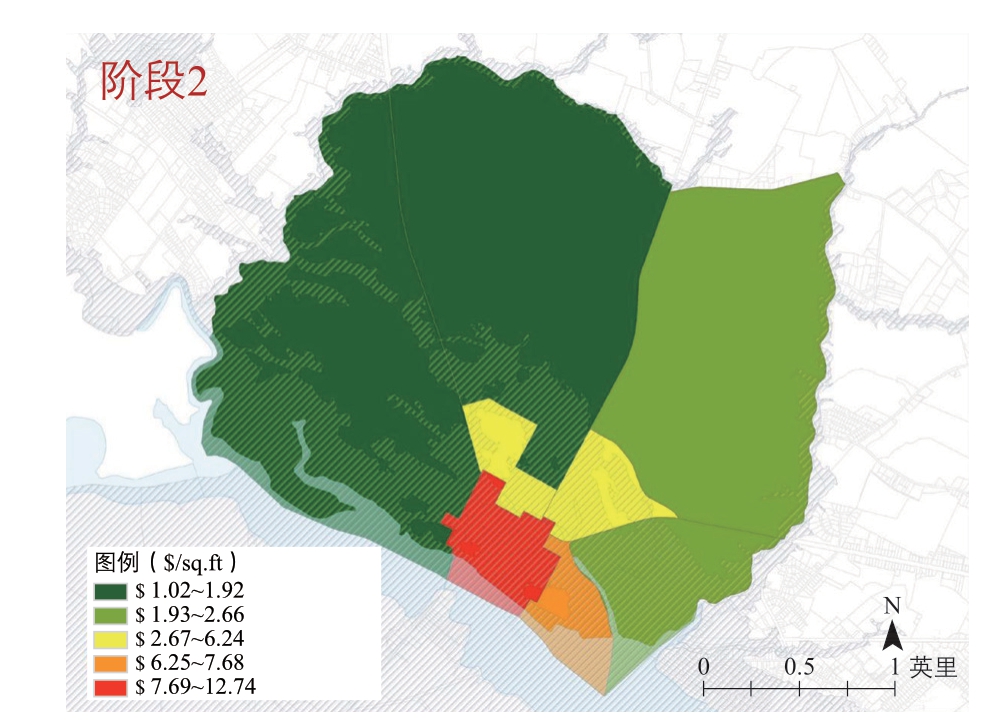

在北卡华盛顿市的应用研究中,城市的物理脆弱性(图5)和社会脆弱性得到重点关注,其原因在于城市物理脆弱性代表着城市空间抵御和承受灾害影响的能力,社会脆弱性代表着城市空间中的社会群体所具备的适应灾害并从灾害中主动恢复的能力,这两者均与城市韧性之间呈明显的负相关关系,即韧性综合得分越高的地区,其物理脆弱性和社会脆弱性的水平往往越低。同时,相较于物理脆弱性,规划政策的制定过程往往较少考虑易受到灾害影响的社会弱势群体及其脆弱性,而了解社会弱势群体的空间分布,有助于及时调整规划政策和社会投资。

图5 美国北卡罗来纳州华盛顿市城市物理脆弱性评价图

注:本图用该市房屋保险费用表征城市物理脆弱性。

资料来源:作者根据参考文献[14]插图改绘

2.2.3 阶段3:规划体系的协同评估,在韧性目标引导下计算不同“规划危险区”的综合得分

协同评估是为了评估规划体系中的政策整合降低灾害脆弱性要素的程度。在评价之初,需要依据“规划成果是否现行有效”“规划区域是否与灾害危险区相关”和“规划成果是否能够影响区域的空间发展”,筛选出需要进行协同评估的规划成果;然后依据“可空间化”“与城市韧性相关”“可进行规划管控”的筛选标准对各项规划成果进行梳理,并按照规划政策工具分类,整理形成能够影响地方规划决策与土地利用开发的“规划政策清单”,并将每个规划政策分配给不同的“规划危险区”,这是在韧性目标引导下开展规划体系协同评估的数据基础。表1列举了美国在整理“规划政策清单”过程中常用的规划政策工具分类方式,这些政策工具能够影响土地开发的类型、位置和容量,继而影响城市韧性和灾害脆弱性。

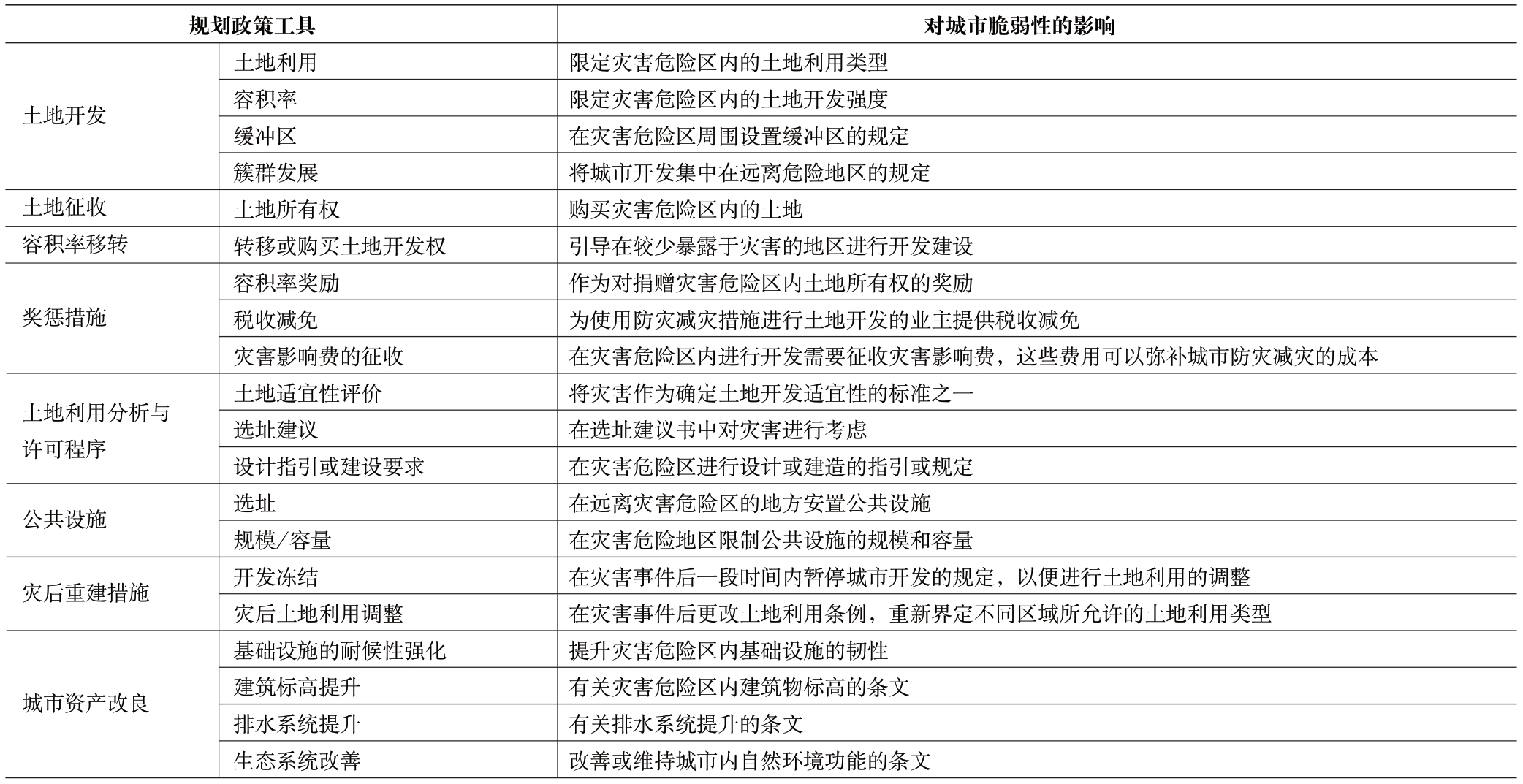

表1 规划政策工具的分类及其对城市脆弱性的影响

资料来源:作者根据参考文献[14]绘制

土地开发土地利用限定灾害危险区内的土地利用类型容积率限定灾害危险区内的土地开发强度缓冲区在灾害危险区周围设置缓冲区的规定簇群发展将城市开发集中在远离危险地区的规定土地征收土地所有权购买灾害危险区内的土地容积率移转转移或购买土地开发权引导在较少暴露于灾害的地区进行开发建设奖惩措施容积率奖励作为对捐赠灾害危险区内土地所有权的奖励税收减免为使用防灾减灾措施进行土地开发的业主提供税收减免灾害影响费的征收在灾害危险区内进行开发需要征收灾害影响费,这些费用可以弥补城市防灾减灾的成本土地利用分析与许可程序土地适宜性评价将灾害作为确定土地开发适宜性的标准之一选址建议在选址建议书中对灾害进行考虑设计指引或建设要求在灾害危险区进行设计或建造的指引或规定公共设施选址在远离灾害危险区的地方安置公共设施规模/容量在灾害危险地区限制公共设施的规模和容量灾后重建措施开发冻结在灾害事件后一段时间内暂停城市开发的规定,以便进行土地利用的调整灾后土地利用调整在灾害事件后更改土地利用条例,重新界定不同区域所允许的土地利用类型城市资产改良基础设施的耐候性强化提升灾害危险区内基础设施的韧性建筑标高提升有关灾害危险区内建筑物标高的条文排水系统提升有关排水系统提升的条文生态系统改善改善或维持城市内自然环境功能的条文规划政策工具对城市脆弱性的影响

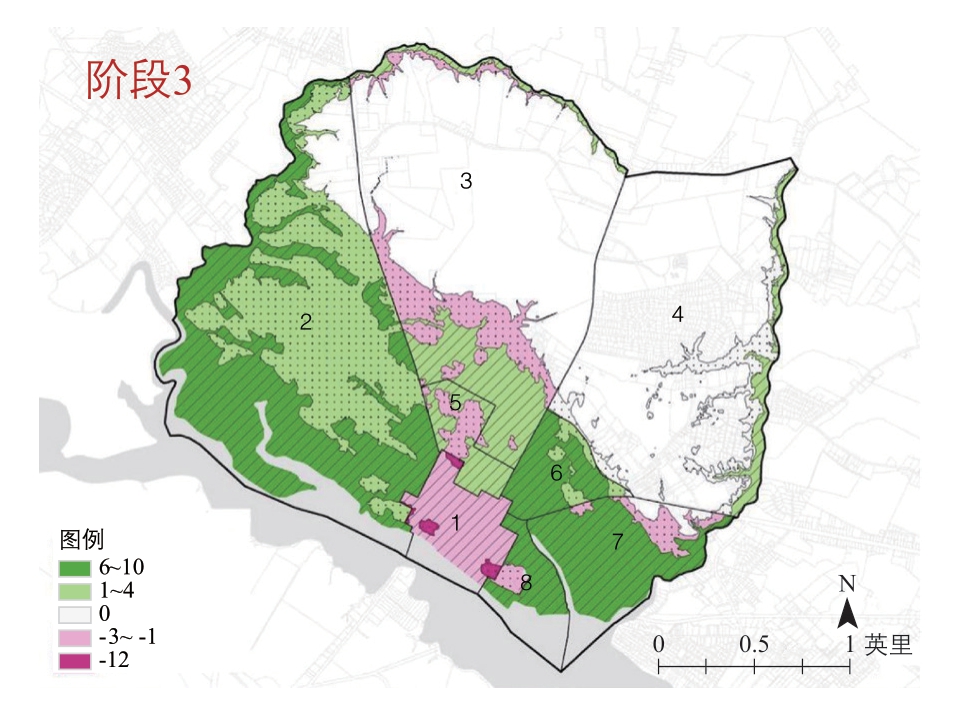

规划体系协同评估的关键步骤是建立“韧性计分卡”评分表,以此为规划政策、规划成果和整个规划体系进行打分,计算城市和每个“规划危险区”的综合政策得分后,通过制图的方式进行结果输出(图6)。规划政策的计分步骤如下[27]。

图6 美国北卡罗来纳州华盛顿市城市“规划危险区”综合政策得分

资料来源:作者根据参考文献[14]插图改绘

(1)选择评估人员——成立规划政策评估团队,其中团队成员需要对规划政策足够了解,能够在不同类型的规划文件中识别出影响城市韧性或脆弱性的规划政策。

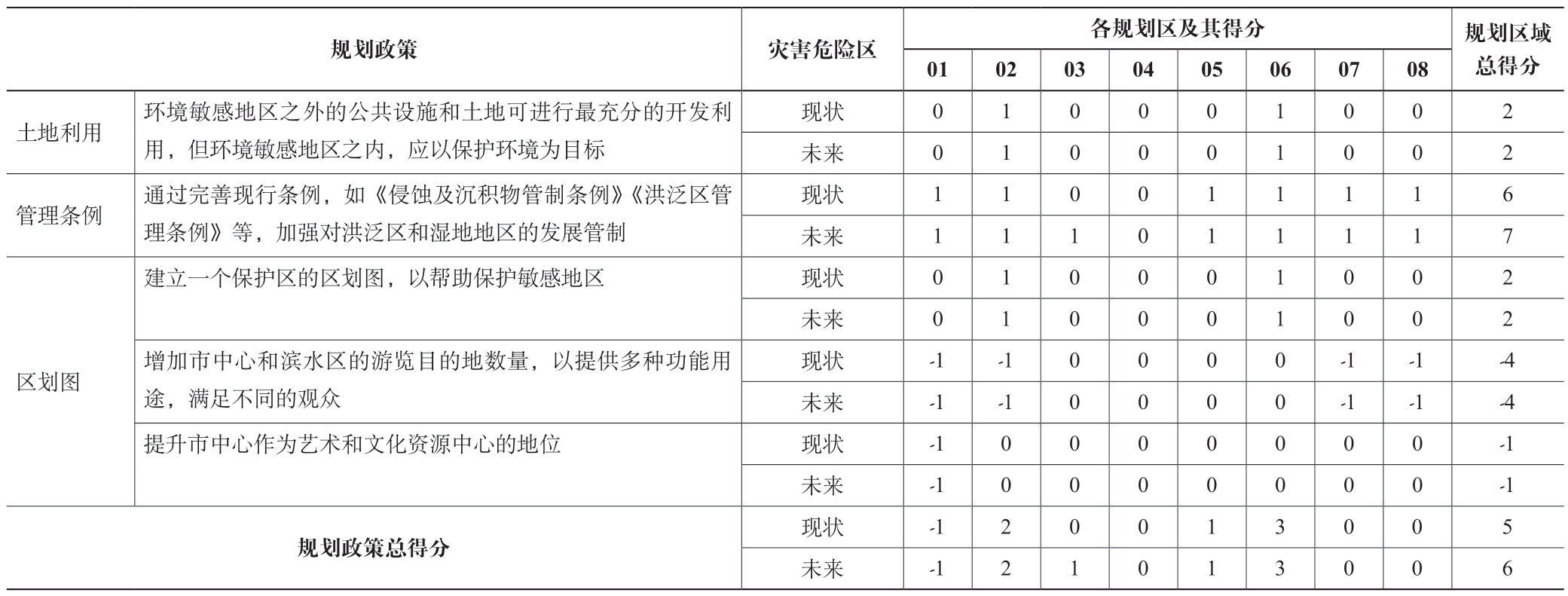

(2)建立评判工具——建立融合城市现状和未来“规划危险区”以及“规划政策”信息的韧性计分卡评分表(表2),以此作为开展规划政策评估的基本工具。

表2 北卡华盛顿市所使用的韧性计分卡评分表

资料来源:作者根据参考文献[14]绘制

规划政策灾害危险区各规划区及其得分规划区域总得分0102030405060708土地利用环境敏感地区之外的公共设施和土地可进行最充分的开发利用,但环境敏感地区之内,应以保护环境为目标现状01000100 2未来01000100 2管理条例通过完善现行条例,如《侵蚀及沉积物管制条例》《洪泛区管理条例》等,加强对洪泛区和湿地地区的发展管制现状11001111 6未来11101111 7区划图建立一个保护区的区划图,以帮助保护敏感地区现状01000100 2未来01000100 2增加市中心和滨水区的游览目的地数量,以提供多种功能用途,满足不同的观众现状-1-10000-1-1-4未来-1-10000-1-1-4提升市中心作为艺术和文化资源中心的地位现状-10000000-1未来-10000000-1规划政策总得分现状-12001300 5未来-12101300 6

(3)确立评判标准——以“规划政策是否会加剧或降低城市脆弱性”为评判标准,正数表示规划政策会对城市该区域的脆弱性产生积极影响(即降低脆弱性、提升城市韧性),负数表示会对脆弱性产生负面影响(即加剧脆弱性、降低城市韧性),“0”表示不影响规划区的脆弱性。

(4)得分计算与结果分析——基于脆弱性评估结果,评估团队中的所有成员使用韧性计分卡评分表,为不同规划危险区内的每项规划政策进行打分,得出每个规划危险区的总得分。总分越高,表明该区域内使用了更多降低城市脆弱性的规划政策,且在韧性目标上的协调性较高;而分数越低,则表明使用了更多加剧城市脆弱性的规划政策,且在韧性目标上的协调性较低。

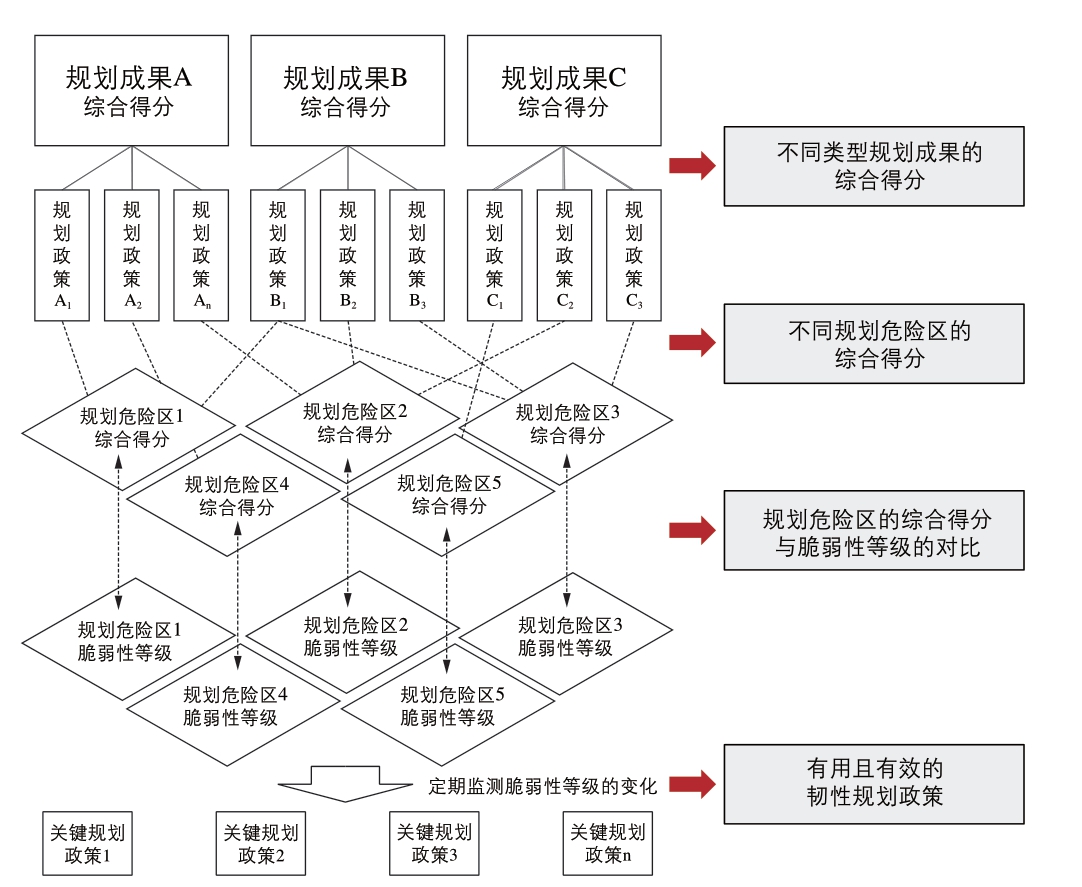

2.3 评价结果的分析与输出

规划协同的韧性计分卡评价方法的评价结果包括“不同类型规划成果的综合得分”“不同规划危险区的综合得分”“规划危险区的综合得分与脆弱性等级的对比”“有用且有效的韧性规划政策”四个方面的内容(图7)。前两者能够辅助识别既有规划体系中的“短板”以及规划政策综合得分最低的区域。针对不同规划危险区的综合得分与脆弱性等级开展的相关性分析,能够揭示规划体系在加剧或降低脆弱性方面的矛盾性和协同性,识别城市发展与韧性提升的矛盾区域。同时,通过定期开展城市脆弱性评估,可以监测不同规划政策协同脆弱性较低的城市,识别出有用且有效的韧性规划政策。

图7 输出规划协同的韧性计分卡的主要评估结果的过程

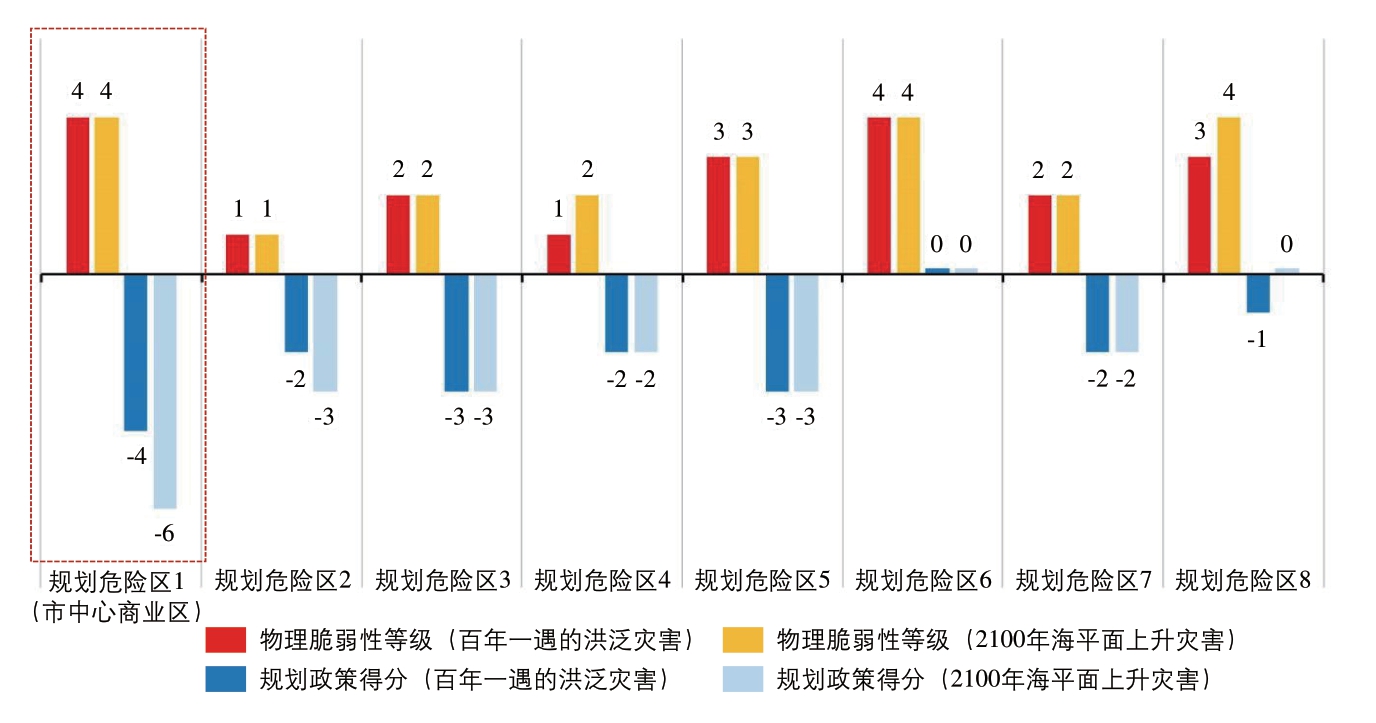

图8显示了北卡华盛顿市应用“韧性计分卡”的部分评价结果,为了方便与规划政策得分结果进行比较分析,不同规划危险区的物理脆弱性评估结果被归一化为五个等级,等级越高,脆弱性越高(5表示脆弱性等级最高的区域,1则表示脆弱性等级最低的区域)。将不同规划危险区的物理脆弱性等级与规划政策得分进行比较,可以识别出具备较高脆弱性和较低规划政策得分的区域,即识别出城市发展与韧性提升的矛盾区域。反之,脆弱性水平较高,且规划政策综合得分较高的规划危险区,即为规划体系在脆弱性减免方面具备协同性的地区。其中,北卡华盛顿市中心商业区(规划危险区1)具有最低的规划政策得分,但其物理脆弱性得分却排名最高,因此被确定为城市发展与韧性提升的矛盾区域。其原因在于市中心商业区虽然制定了一系列精明增长的规划政策(如增加密度、混合开发、鼓励再开发、扩大公共基础设施投资等),但没有考虑在脆弱性较高的规划危险区增加城市开发建设带来的危害。

图8 北卡华盛顿市“韧性计分卡”的评价结果(部分)

资料来源:作者根据参考文献[14]插图改绘

3 对韧性理念融入国土空间规划编制过程的启示

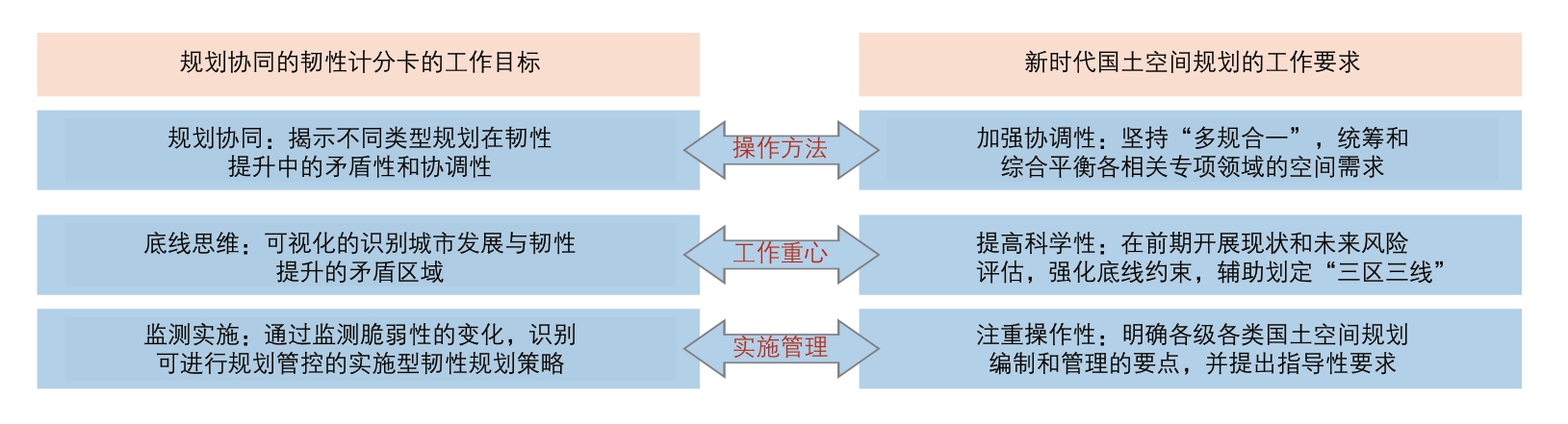

我国国土空间规划体系的建立正处于探索阶段,亟须设计新的制度和政策工具,构建新的规划编制框架[28]。规划协同的韧性计分卡评价方法作为第一个在韧性理念引导下对规划政策进行空间化协同评估的方法,所强调的“规划政策协调性评价”“城市发展与韧性提升的矛盾区域识别”“规划政策协同降低城市脆弱性的过程监测”等工作目标能够辅助回答我国新时代国土空间规划体系的编制要求[29],对韧性理念在国土空间规划中的应用具有重要启示,可为市级国土空间总体规划的编制提供些许思路和方法借鉴(图9)。

图9 韧性计分卡工作目标与我国国土空间规划工作要求的关系

3.1 在国土空间规划中的应用价值解析

规划协同的韧性计分卡评价方法能够评估不同层级和不同类型空间规划成果在韧性提升过程中的表现,是从规划引领的角度将韧性理念融入国土空间规划过程的关键工具。其评估结果能够识别既有规划体系中的“短板”,揭示规划政策中的矛盾性与协调性,识别城市发展与韧性提升的矛盾区域,为自上而下编制、更新或修订各级国土空间规划成果提供韧性指导框架。对我国国土空间规划编制的启示具体如下。

(1)促进规划协同,揭示不同类型规划政策之间的矛盾性和协调性

在我国国土空间规划编制过程中应用规划协同的韧性计分卡评价方法,能够将灾害风险信息与城市脆弱性信息融入规划政策的协同评估过程之中,评估国土空间规划体系中不同类型规划政策在降低城市脆弱性过程中的矛盾程度或协调程度。基于规划协同的韧性计分卡评价方法的评估结果,更有可能在国土空间规划编制过程中解决不同类型规划政策之间的矛盾点,避免加剧城市原有的脆弱性,防止产生更多新的脆弱性区域,为编制更加协调且具有韧性的国土空间规划成果提供方法借鉴[25]。例如美国弗吉尼亚州诺福克市在其综合空间规划的编制过程中,通过应用韧性计分卡评价方法对该市的规划体系进行自我评估,对土地利用条例和开发标准进行修订,强有力地促进了韧性理念下的规划政策协作过程,减少了规划政策之间的矛盾点和矛盾区,加强了整个规划成果的整合性和韧性[30]。

(2)强化底线约束,从灾害安全角度为划定“三区三线”提供空间边界信息

我国自然资源部于2019年6月发布的《关于全面开展国土空间规划工作的通知》中要求,“要基于气候变化等因素,针对国土空间的现状和未来风险进行多情景分析,研判对本地区未来可持续发展具有重大影响的风险和挑战”[31]。规划协同的韧性计分卡评价方法能够针对现状和未来的不同灾害情景,分别划定不同等级的规划危险区,从灾害安全的角度为国土空间规划的“三区三线”划定提供空间边界信息支撑,减少城市开发区域在灾害风险中暴露的可能性,强化底线约束。

而针对统筹协调开发和保护关系的国土空间规划工作重心[32],规划协同的韧性计分卡评价方法能够以“规划危险区”为空间单元,进行综合政策得分与脆弱性等级的对比,可视化识别城市发展与韧性提升的矛盾区域与协同区域,辅助确定生态保护为主和城市开发为主的区域,为科学构建城市开发与保护格局提供支撑。同时,“规划协同的韧性计分卡评价方法”能够通过其可视化的评估结果促进政府、居民以及相关利益群体之间的交流对话,以此辅助划定城市的优先投资区域,并制定相应的优先发展政策。

(3)保障实施落实,健全韧性规划政策的编制要求和实施传导机制

新时代的国土空间规划不再是找寻一个最优的“结局”,而是追寻最优的“过程”[27],强调在“两山理论”的指导下探索可操作的规划实施政策,需要通过定期的监测评估找寻出有用且有效的韧性规划政策,促进形成韧性的、可持续的国土空间格局。“规划协同的韧性计分卡评价方法”所构建的开放式评估框架,能够对脆弱性水平和规划政策得分较高的“规划危险区”开展包括规划前期和规划实施后的全周期脆弱性评估,通过跟踪不同规划政策协同降低或加剧城市灾害脆弱性的方式及其效果,识别国土规划体系中协同提升城市韧性的关键性规划政策,从韧性提升的角度提出各级各类国土空间规划编制的指导性要求。这些关键性的规划政策能够为城市脆弱性带来积极影响,保障城市能够更好地预测、应对和处理灾害,更快速地从灾害中恢复,并从中进行自适应学习。同时,对于韧性规划政策实施效果的监测,能够解析未能执行或实施特定规划政策的原因,确保韧性规划政策“有用”和“有效”。

3.2 在国土空间规划中的应用路径探讨

规划协同的韧性计分卡评价方法在国外多个城市的应用研究表明,城市总体层面的综合性规划在促进规划体系之间的协调方面发挥的中心作用,被证明有助于整合规划体系中减少城市脆弱性的规划政策。为此,结合“积极开展国土空间规划前期研究、专题分析对本地区未来可持续发展具有重大影响问题”的要求[31],建议在市级国土空间总体规划的编制前期阶段,以专题或专项研究的方式进行规划协同的韧性计分卡评价方法的应用。

(1)应用载体:以市级国土空间总体规划为核心载体

市级国土空间总体规划作为国土空间规划体系中的重中之重[32],适合作为规划协同的韧性计分卡评价方法的核心应用载体。其原因在于,城市依然是中国目前的发展重心,其建设开发与更新改造任务依然巨大[32],所需应对的开发与保护之间、不同规划成果之间的矛盾也最为突出。尤其是当灾害来临时,城市作为固定资产投资的大规模、高密度集聚地,更容易因缺乏韧性且协同的规划体系而遭受巨大的损失。因此,从国土空间规划体系的层级来看,市级国土空间规划更迫切地需要该评价方法。

而从国土空间规划体系的分类来看,国土空间总体规划是对本行政区内空间可持续发展所作的具体安排,是详细规划的依据和相关专项规划的基础。市级国土空间总体规划的全局性和战略性使其成为开展规划协同的韧性计分卡评价方法的最佳应用载体。

(2)应用途径:作为市级国土空间总体规划中的专题或专项

专题或专项最适宜作为规划协同的韧性计分卡评价方法在市级国土空间总体规划中的应用途径。当其作为市级国土空间总体规划的一个专题时,应当在规划编制的前期阶段进行应用,并结合“年度体检、五年期评估”的常态化规划体检评估机制[33],定期开展专题研究,促进韧性理念引导下的规划政策协同与多规合一;当其作为市级国土空间总体规划的一个专项时,可以将其绑定在市级国土空间总体规划的城市综合防灾专项规划中进行应用[34],在具备法定地位的同时,又具有一定的灵活性,并可根据不同地区的实际情况选择编制的精度和深度。

4 结语

分治的规划体系导致城市脆弱性不断提升,规划协同的韧性计分卡评价方法能够在规划阶段进行跨部门的规划政策协同评估,实现韧性理念下的多类型规划政策协同,促进城市空间的韧性提升和可持续发展。为此,建议在我国市级国土空间总体规划的编制前期阶段,以专题或专项研究的方式进行该方法的应用,通过空间化和协同化的规划政策评估,提升规划人员在韧性理念下整合规划政策和协调开发与保护关系的能力,为正处于变革和探索期的国土空间规划提供编制思路和方法借鉴。但不可否认的是,规划协同的韧性计分卡评价方法在脆弱性评估因子选取方面还没有统一的标准,且规划政策计分过程的科学性在很大程度上依赖于规划政策评估团队的专业性,计分过程也较难区分不同规划政策的重要程度。在未来进行韧性计分卡的本土化应用过程中,需要着重对这几方面的问题进行探索和解答。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

审稿专家的意见和建议对本文有很大帮助,特此致谢。

[1] REINSURANCE M. Topics geo: natural catastrophes 2017[J]. Gotteswinter und Aumaier GmbH, 2018: 53.

[2] BOZZA A, ASPRONE D, FABBROCINO F. Urban resilience: a civil engineering perspective[J]. Sustainability, 2017(9): 103.

[3] SAJA A, GOONETILLEKE A, TEO M, et al. A critical review of social resilience assessment frameworks in disaster management[J/OL].International journal of disaster risk reduction, 2019, 35: 101096[2020-05-19]. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101096.

[4] MEEROW S, NEWELL J P. Spatial planning for multifunctional green infrastructure: growing resilience in Detroit[J]. Landscape and urban planning, 2017(2): 62-75.

[5] CUTTER S L. The landscape of disaster resilience indicators in the USA[J].Natural hazards, 2016, 80(2): 741-758.

[6] BERKE P R, MALECHA M L, YU S, et al. Plan integration for resilience scorecard: evaluating networks of plans in six US coastal cities[J]. Journal of environmental planning and management, 2019, 62: 901-920.

[7] NEWMAN G, MALECHA M, YU S, et al. Integrating a resilience scorecard and landscape performance tools into a Geodesign process[J]. Landscape research, 2019(8): 1-18.

[8] DHAR T K, KHIRFAN L. A multi-scale and multi-dimensional framework for enhancing the resilience of urban form to climate change[J]. Urban climate, 2017, 19: 72-91.

[9] CARIOLET J-M, VUILLET M, DIAB Y. Mapping urban resilience to disasters–a review[J/OL]. Sustainable cities and society. 2019, 51: 101746.[2020-05-19]. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101746.

[10] RUS K, KILAR V, KOREN D. Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters: a new literature review[J]. International journal of disaster risk reduction, 2018, 31: 311-330.

[11] 倪晓露, 黎兴强. 韧性城市评价体系的三种类型及其新的发展方向[J/OL]. 国际城市规划, 2019[2020-05-19]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20190909.0952.002.html.

[12] 刘严萍, 王慧飞, 钱洪伟, 等. 城市韧性:内涵与评价体系研究[J]. 灾害学, 2019, 34(1): 8-12.

[13] MALECHA M L, BRAND A D, BERKE P R. Spatially evaluating a network of plans and flood vulnerability using a plan integration for resilience scorecard: a case study in Feijenoord District, Rotterdam, the Netherlands[J].Land use policy, 2018, 78: 147-157.

[14] MASTERSON J H, BERKE P, MALECHA M, et al. Plan integration for resilience scorecard guidebook: how to spatially evaluate networks of plans to reduce hazard vulnerability[R]. The United States: Department of Homeland Security, 2017.

[15] National Research Council. Reducing coastal risk on the east and Gulf coasts[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2014.

[16] HORNEY J, SIMON M, GRABICH S, et al. Measuring participation by socially vulnerable groups in hazard mitigation planning, Bertie County,North Carolina[J]. Journal of environmental planning and management,2015, 58(5): 802-818.

[17] WALKER B, SALT D. Resilience practice: building capacity to absorb disturbance and maintain function[J]. Biological conservation, 2013, 166:132-132.

[18] 鲁钰雯, 翟国方, 施益军, 等. 荷兰空间规划中的韧性理念及其启示[J].国际城市规划, 2020(1): 102-110, 117. DOI: 10.19830/j.upi.2019.059.

[19] 邱爱军, 白玮, 关婧. 全球100韧性城市战略编制方法探索与创新——以四川省德阳市为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(2): 38-44, 73.

[20] 朱江, 邓木林, 潘安. “三规合一”:探索空间规划的秩序和调控合力[J].城市规划, 2015, 39(1): 41-47, 97.

[21] 桑劲, 董金柱. “多规合一”导向的空间治理制度演进——理论、观察与展望[J]. 城市规划, 2018, 42(4): 18-23.

[22] KIM S, ROWE P. Are master plans effective in limiting development in China’s disaster-prone areas?[J]. Landscape and urban planning, 2013, 111:79-90.

[23] BERKE P, MASTERSON J, YU S, et al. Evaluating networks of plans: a plan integration for resilience scorecard[C]. Changsha: 2019 National Urban and Rural Planning Education Conference of China, 2019.

[24] National Research Council. Disaster resilience: a national imperative[M].Washington, DC: National Academies Press, 2012.

[25] United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Disaster Resilience Scorecard[EB/OL]. (2017-05)[2020-05-19]. https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/disaster-resilience-scorecard-for-cities.

[26] BERKE P, NEWMAN G, LEE J, et al. Evaluation of networks of plans and vulnerability to hazards and climate change: a resilience scorecard[J]. Journal of the American Planning Association, 2015, 81(4): 287-302.

[27] LYLES W, STEVENS M. Plan quality evaluation 1994-2012: growth and contributions, limitations, and new directions[J]. Journal of planning education and research, 2014, 34(4): 433-450.

[28] 赵燕菁. 论国土空间规划的基本架构[J]. 城市规划, 2019, 43(12): 17-26,36.

[29] 中共中央 国务院. 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[N]. 人民日报,2019-05-24(001).

[30] MASTERSON J, BERKE P, MALECHA M, et al. Plan integration for resilience scorecard: how to spatially evaluate networks of plans to reduce hazard vulnerability[R]. Texas A&M University: Institute for Sustainable Communities, 2017.

[31] 自然资源部. 关于全面开展国土空间规划工作的通知[EB/OL].(2019-06-02)[2020-05-19]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-06/02/content_5396857.htm.

[32] 陈为帮. 历史不能被割断——对于建立城市国土空间规划的一点看法[J].城市发展研究, 2020, 27(1): 1-3.

[33] 石晓冬, 王吉力, 杨明. 北京城市总体规划实施评估机制的回顾与新探索[J]. 城市规划学刊, 2019(3): 66-73.

[34] 住房和城乡建设部. 《城市综合防灾规划标准》GB/T 51327-2018[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2018.