引言

随着我国城市建设逐步进入“终结增量、活用存量、追求减量”的新规划时期,城市更新进入了以提升城市品质、完善制度设计、推进多方落实为主的新阶段,其焦点指向城市中大量存在的老旧住宅区,这些老旧小区不能满足环境、安全、便捷、适老等方面的居住要求,与高度现代化的城市景观形成鲜明的反差,阻滞着城市区域的活性与畅通。为了打破这一局面,广州、深圳、上海、北京先后出台了城市更新的行动计划,主要围绕“三旧”改造、综合整治等方面推进[1-2]。

2020年5月22日,十三届全国人大三次会议发布的政府工作报告再次提及推进城镇老旧小区的改造进程,报告指出:“今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,支持管网改造、加装电梯等,发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”[3]。近年来国家层面的重视与城市层面的实践都显示出老旧住宅区改造的重要性,因为这不仅有利于改善居民居住条件,是城市更新的重要组成部分和未来城市发展的着力点,更是我国扩大内需、促进可持续发展的重要举措。

包括城镇老旧小区在内,我国总体需改造的老旧住区涉及居民上亿人,规模大且覆盖广,为了使各项工作顺利进行,在国内逐步实践改造的同时,应适时放眼国际并汲取相关成功经验。我国老旧住区改造旨在满足“缓解经济转型时期的用地紧张与快速发展之间的矛盾”的独特需求[4],以优化结构、集约发展为主旨,致力于阶段性、精细化地解决住宅老化与老龄人群的配套等问题。在这一点上,日本于21世纪初大规模开展的团地再生① 团地再生是日本各地对老旧住宅区的大规模综合改造活动的统称(以“团地”为核心对象)。与我国老旧住区改造在目的、问题、对象等诸方面有很多相似之处,而现阶段我国有关日本住宅更新对中国提供借鉴的相关研究尚少,故本文从日本团地发展沿革出发,分析团地再生的思路与相关实践,并结合日本都市再生② 都市再生是日本于2002年正式启动的全国城市综合更新与再发展进程。的系列配套支持举措,总结出适用于我国老旧住宅区改造的经验。

1 日本“团地”建设发展沿革——从粗放建设、规划调整到综合再生的探索

“团地”一词本意为“集团住宅地”,最早是日本住宅公团对集体住宅建设规划区域的简称,后通常指由日本政府指定法人机构统一建设管理的住宅区[5]。为了应对二战后激增的居住需求,在1950年代—1960年代,日本依靠住宅金融公库(GHLC: Government Housing Loan Corporation)③ 住宅金融公库是日本政府依据1950年《住宅金融公库法》由政府全额注资成立的特殊法人,是专门为政府、企业和个人建房购房提供长期、低利率贷款的公营公司。的资金支持和相关法律的创建,于全国范围内大力开展住宅区建设,并逐步完善住宅供应体系,此后依托以基金特别拨款计划(1969—1997年)④ 基金特别拨款计划(1969—1997年)是日本政府于1969年推行的一项关于住宅建设与租赁的特别财政拨款计划,主要惠及日本中低收入人群,相关款项划拨于1997年终止。为代表的系列政策和法律支持,在近30年间促进了大量住房项目的推进。在1973年前后,日本团地建设数量与面积的增量均到达历史顶峰(1972年新增团地83个,1973年新增面积67.04 km²),为中低收入城市居民提供了史无前例的住房供应。

日本的城市住宅建设始于二战后住房供应体系的完善,并经历了大规模建设、规划调整、供给优化以及“都市再生”四个主要阶段。早期的住宅公团制度注重面向中低收入阶层供应新住宅,而随着1980年代住房短缺问题逐步解决,粗放城市建设时期结束,而后更加重视提升租赁住房品质与更新改造。1990年代,随着政府支援期的结束,加之泡沫经济的崩溃,住宅区的人居环境恶化、公共服务缺失、人口老龄化以及独居老龄人口的贫困问题共同阻碍着日本城市的发展[6]。为了扭转这一局面,日本开启了对老旧住宅区的全面改造,由此产生了改造老旧住区并推动整体地域综合更新的团地再生构想。

但早期的老旧住区改造存在诸多问题。1990年代日本以全面重建为主要手段,单纯关注住宅老化,曾因过度拆迁导致了绅士化问题。一方面,被改造住区租金飙升,原住民被迫迁出,而老龄居民因减租政策滞留,导致老龄化率⑤ 中文“老龄化率”通日文“高齢化率”。根据日本厚生劳动省统计指标计算说明,“高齢化率”指65岁以上人口占总人口的比例。日本人口变化情况可参考https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19/dl/1-01.pdf。高涨;另一方面,配套公共服务建设滞后,新旧住民需求均未得到满足,引发了系列社会矛盾与反对运动。21世纪初,对重建问题的反思促进日本住宅更新向小规模改造、修缮方向转变,但单纯建筑改造远不能解决区域活力和吸引力低下的问题,房屋空置、人口老龄化等问题也没有得到有效处理[7]。

其后,在都市再生系列制度不断完善的基础上,日本大力推进机构改组、资源整合以及配套法律政策的完善,不断落实对城市道路、公共区域、便捷设施的整修工作,为团地再生提供了丰富的配套支持(街道、绿地、设施等),走出了对房屋本体进行大规模重建、改建的旧思路,过渡到细化土地利用并激发住宅区活力(包括区域布局二次规划、公共服务体系的完善等),继而发展到近年来依靠“都市再生”新规划、新制度逐步建立联系紧密、功能强化的综合型社区。至此,满足紧凑型城市建设要求,创新盘活存量方式,推进注重需求导向与公共服务配套的综合改造成为2010年代至今日本住宅更新的核心思路。在此过程中,日本政府始终注重配套法律制度的完善与政策跟进(表1)。

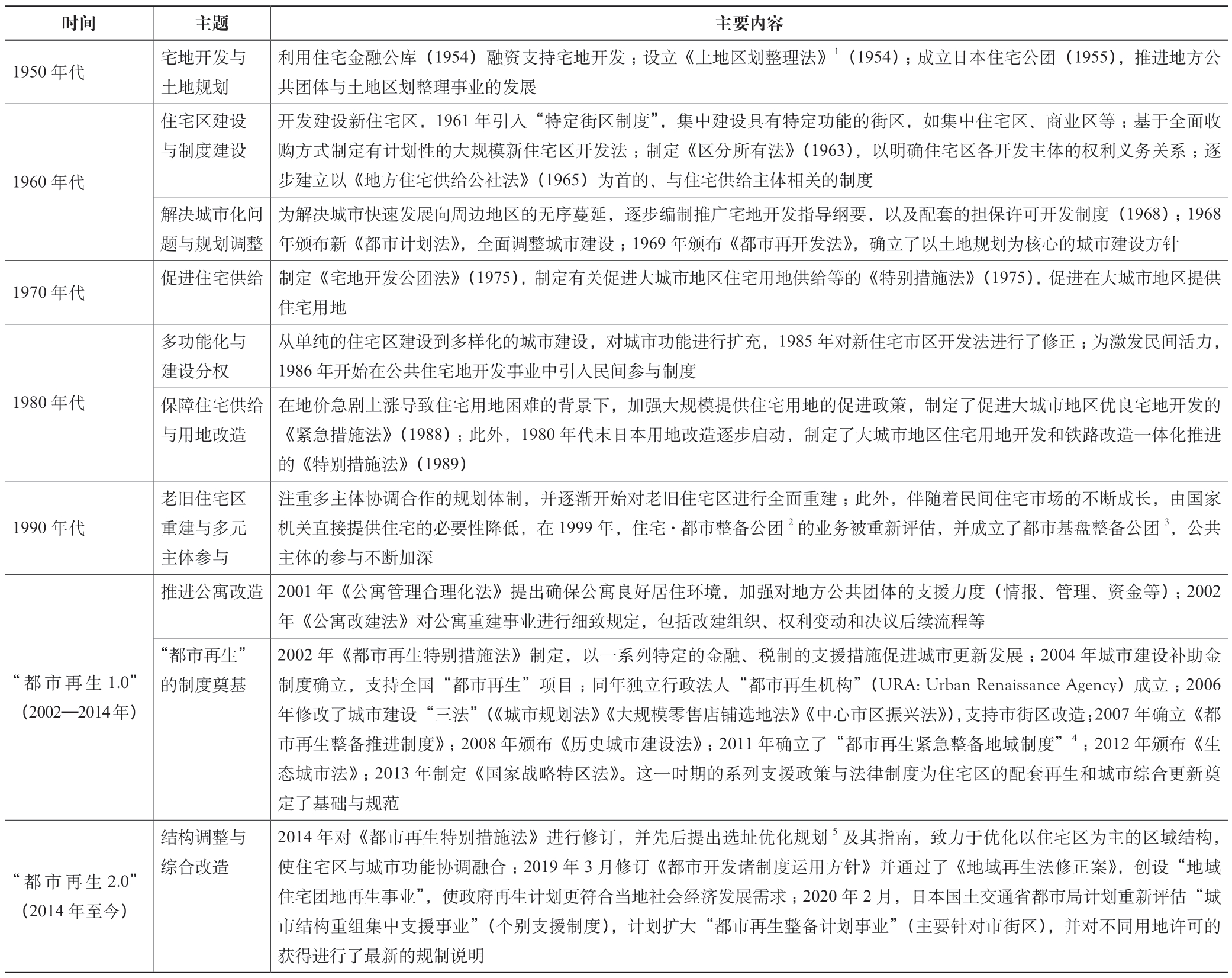

表1 日本住宅建设与“都市再生”的相关法律、制度和规划思潮发展沿革

注: 1 《 土地区划整理法》是日本政府于1954年设立的关于土地区划整理事业的法律。土地区划整理是日本城市建设的重要手段:在城市规划决定的土地区划整理地区内,将私有的、不规整的用地进行重新区划,通过土地所有者出让一定土地,取得所需的公共设施用地,以此达到建设、完善公共设施和提高宅地利用率的目的。

2 住宅·都市整备公团:1981年10月,“日本住宅公团”(1955年7月成立)与“宅地开发公团”(1975年9月成立)整合成立“住宅·都市整备公团”,主要承担宅地开发、住宅建设与租赁、城市维护等职能;此外,“公团”通常指具有政府机关性质的公共团体。

3 都市基盘整备公团:1999年10月,“住宅·都市整备公团”改组为“都市基盘整备公团”,并于2004年7月与“地域振兴整备公团”的“地方都市开发整备部门”整合成立“都市再生机构”,下辖都市再生、租赁住宅、灾害复兴三大业务。

4 都市再生紧急整备地域制度:日本政府为加快推进都市再生进程,于2011年设立的一套在各大城市内划定重点改造区域的制度。

5 选址优化规划:日文原文为“立地適正化計画”,是一套促成日本全国城市发展紧凑化、网络化的布局优化规划。

资料来源:作者根据参考文献[7,9,20-21]整理绘制

时间主题主要内容1950年代宅地开发与土地规划利用住宅金融公库(1954)融资支持宅地开发;设立《土地区划整理法》1(1954);成立日本住宅公团(1955),推进地方公共团体与土地区划整理事业的发展1960年代住宅区建设与制度建设开发建设新住宅区,1961年引入“特定街区制度”,集中建设具有特定功能的街区,如集中住宅区、商业区等;基于全面收购方式制定有计划性的大规模新住宅区开发法;制定《区分所有法》(1963),以明确住宅区各开发主体的权利义务关系;逐步建立以《地方住宅供给公社法》(1965)为首的、与住宅供给主体相关的制度解决城市化问题与规划调整为解决城市快速发展向周边地区的无序蔓延,逐步编制推广宅地开发指导纲要,以及配套的担保许可开发制度(1968);1968年颁布新《都市计划法》,全面调整城市建设;1969年颁布《都市再开发法》,确立了以土地规划为核心的城市建设方针1970年代促进住宅供给制定《宅地开发公团法》(1975),制定有关促进大城市地区住宅用地供给等的《特别措施法》(1975),促进在大城市地区提供住宅用地1980年代多功能化与建设分权从单纯的住宅区建设到多样化的城市建设,对城市功能进行扩充,1985年对新住宅市区开发法进行了修正;为激发民间活力,1986年开始在公共住宅地开发事业中引入民间参与制度保障住宅供给与用地改造在地价急剧上涨导致住宅用地困难的背景下,加强大规模提供住宅用地的促进政策,制定了促进大城市地区优良宅地开发的《紧急措施法》(1988);此外,1980年代末日本用地改造逐步启动,制定了大城市地区住宅用地开发和铁路改造一体化推进的《特别措施法》(1989)1990年代老旧住宅区重建与多元主体参与注重多主体协调合作的规划体制,并逐渐开始对老旧住宅区进行全面重建;此外,伴随着民间住宅市场的不断成长,由国家机关直接提供住宅的必要性降低,在1999年,住宅·都市整备公团2的业务被重新评估,并成立了都市基盘整备公团3,公共主体的参与不断加深“都市再生1.0”(2002—2014年)推进公寓改造2001年《公寓管理合理化法》提出确保公寓良好居住环境,加强对地方公共团体的支援力度(情报、管理、资金等);2002年《公寓改建法》对公寓重建事业进行细致规定,包括改建组织、权利变动和决议后续流程等“都市再生”的制度奠基2002年《都市再生特别措施法》制定,以一系列特定的金融、税制的支援措施促进城市更新发展;2004年城市建设补助金制度确立,支持全国“都市再生”项目;同年独立行政法人“都市再生机构”(URA: Urban Renaissance Agency)成立;2006年修改了城市建设“三法”(《城市规划法》《大规模零售店铺选地法》《中心市区振兴法》),支持市街区改造;2007年确立《都市再生整备推进制度》;2008年颁布《历史城市建设法》;2011年确立了“都市再生紧急整备地域制度”4;2012年颁布《生态城市法》;2013年制定《国家战略特区法》。这一时期的系列支援政策与法律制度为住宅区的配套再生和城市综合更新奠定了基础与规范“都市再生2.0”(2014年至今)结构调整与综合改造2014年对《都市再生特别措施法》进行修订,并先后提出选址优化规划5及其指南,致力于优化以住宅区为主的区域结构,使住宅区与城市功能协调融合;2019年3月修订《都市开发诸制度运用方针》并通过了《地域再生法修正案》,创设“地域住宅团地再生事业”,使政府再生计划更符合当地社会经济发展需求;2020年2月,日本国土交通省都市局计划重新评估“城市结构重组集中支援事业”(个别支援制度),计划扩大“都市再生整备计划事业”(主要针对市街区),并对不同用地许可的获得进行了最新的规制说明

2 日本团地再生的思路与具体实践

“再生”包括两重含义,一是建筑再造,二是区域振兴。日本在团地建设初期并未过多考虑配套问题,只是发挥其居住设施的基本功能,长期以来公共空间被挤占殆尽,恶劣的人居环境和高度老龄化导致区域经济活力低下,就业人口大量外流,以团地为中心的更大区域范围内失去了发展活力[8],至此,团地已经不只代表廉价的住宅区,更是日本城市发展的“疮孔”。为了解决团地居民需求并使区域再度焕发活力,日本政府大力推动团地再生进程,以老旧住区及周边地域为对象,围绕建筑对策、适老对策、发展对策进行综合更新。

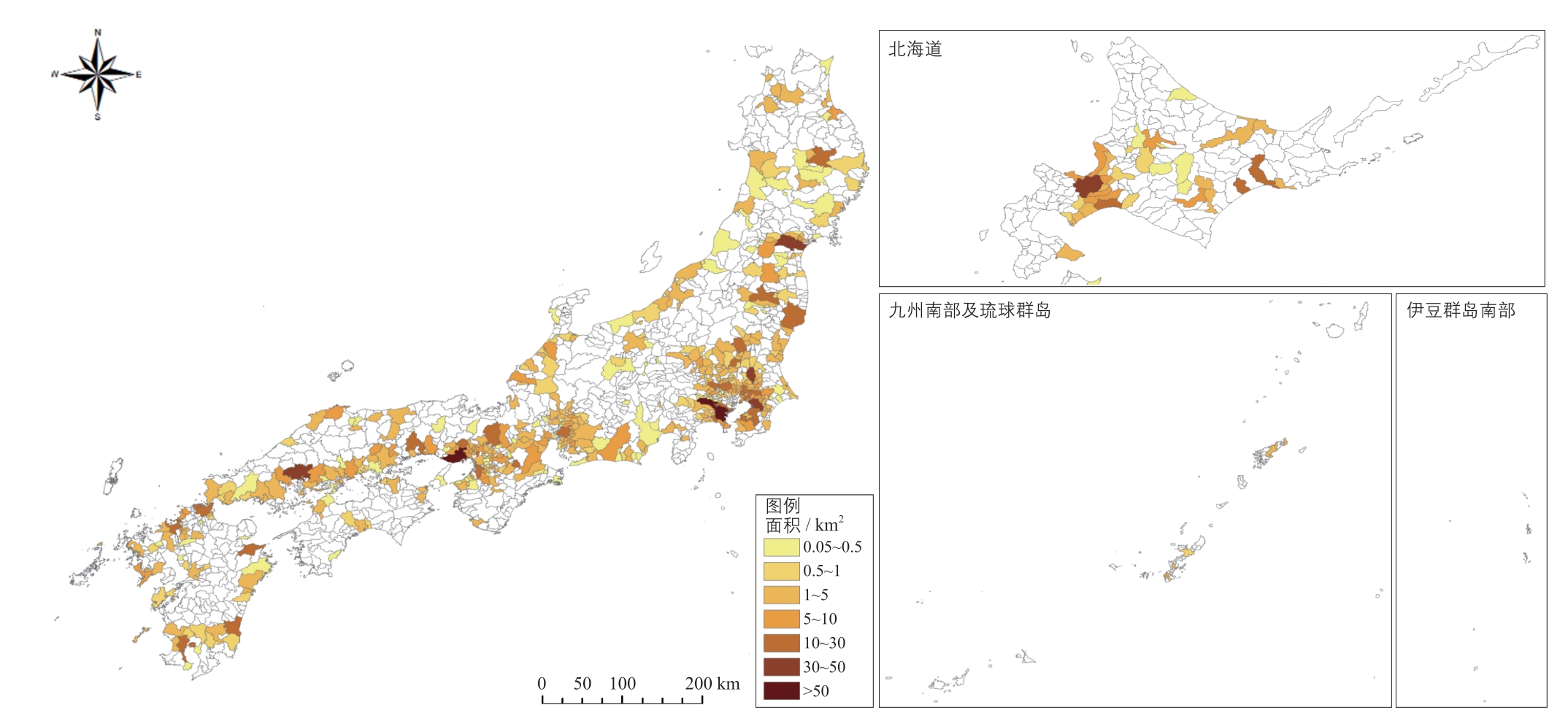

截至2018年末,日本全国共有各类团地2 903个,总面积约1 919.618 km²,其中面积超过1 km²的团地约占总数的52%,面积超过3 km²的团地主要分布在三大都市圈内。在全国556个拥有团地的城市区域中,已制定政府住宅区再生政策的城市共154个(27.7%),尚未制定再生政策的城市379个(68.2%),预备制定再生政策的城市23个(4.1%);有117个(21.0%)城市已经开始实施再生计划,50个城市(9.0%)预定实施,389个城市(71.0%)尚未实施。这些再生计划多以房屋建筑的改修为主,同时结合公共服务的完善[9]。

总体上,日本团地再生仍处于全面推进阶段,主体制度建设已基本完成,再生重点围绕三大都市圈与部分地方大城市(图1)。但由于政府机构与企业研讨分析的长期化,以及与被改造地区居民的沟通管理难度较大,加之工期普遍较长等缘故,现阶段团地再生实施覆盖面积相对较小,虽然实施完毕的地区已经取得了不错的成效,但大部分团地仍未被纳入再生计划范围内。

图1 2018年末按面积划分的日本团地分布

注:考虑到部分住宅团地存在跨市町的情况,本文对底图中的市区以及部分市町进行了合并处理。

资料来源:作者根据参考文献[9]、ESRIジャパン全国市区町村界データhttps://www.esrij.com/products/japan-shp/提供的日本地图数据、全国の住宅団地リストについてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_mn5_000016.html提供的日本住宅团地调查数据整理绘制

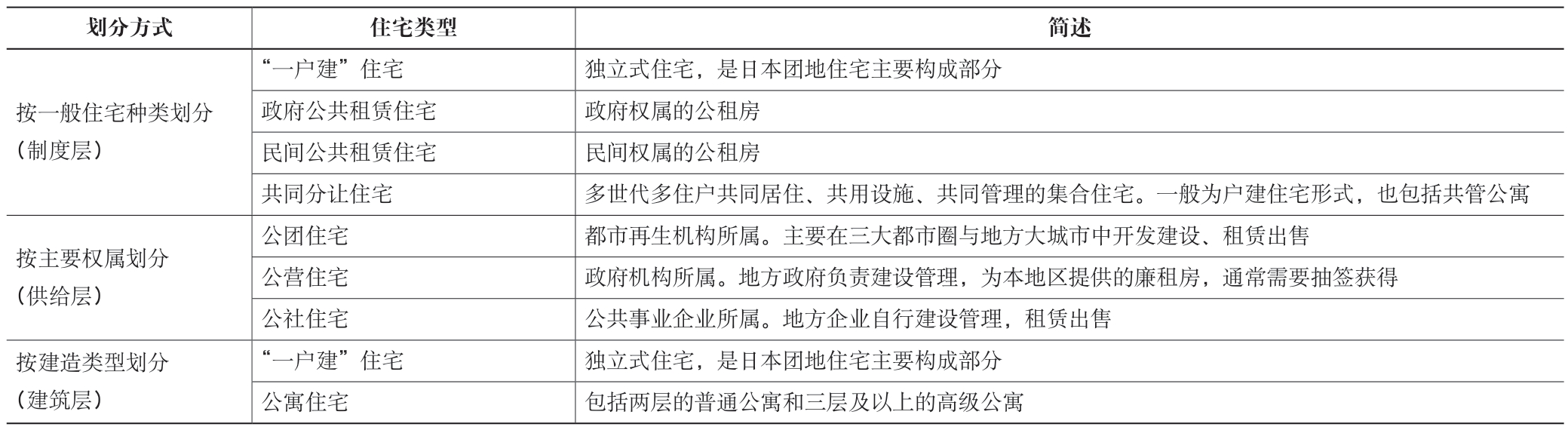

分析日本团地再生,应首先对团地住宅进行分类以明确研究对象。从住宅制度看,日本团地住宅包括“一户建”住宅① 日本将独栋住宅称为“一户建”住宅。、政府公共租赁住宅、民间公共租赁住宅、“共同分让住宅”四种一般住宅类型;从团地住宅的供给权属看,包括公团住宅、公营住宅、公社住宅三种主要权属类型;而从建造类型看,则主要分为公寓型和“一户建”型两种[5,9-11](表2)。由此可见,随着日本城市住宅建设的不断发展,今时的团地已经从政府机构所属的公共住宅区向由诸多类型住宅(多权属、多建造种类)组成的一般住宅区转变。

表2 日本团地住宅类型划分

资料来源:作者根据参考文献[5-6]整理绘制

划分方式住宅类型简述按一般住宅种类划分(制度层)“一户建”住宅独立式住宅,是日本团地住宅主要构成部分政府公共租赁住宅政府权属的公租房民间公共租赁住宅民间权属的公租房共同分让住宅多世代多住户共同居住、共用设施、共同管理的集合住宅。一般为户建住宅形式,也包括共管公寓按主要权属划分(供给层)公团住宅都市再生机构所属。主要在三大都市圈与地方大城市中开发建设、租赁出售公营住宅政府机构所属。地方政府负责建设管理,为本地区提供的廉租房,通常需要抽签获得公社住宅公共事业企业所属。地方企业自行建设管理,租赁出售按建造类型划分(建筑层)“一户建”住宅独立式住宅,是日本团地住宅主要构成部分公寓住宅包括两层的普通公寓和三层及以上的高级公寓

考虑到团地住宅性质的复杂性,有日本学者认为团地再生应包括公共租赁住宅区、商品公寓区和“一户建”住宅区的再生[10],虽然这种分类方式的优点是既考虑到了不同权属、不同收入人群,又兼顾了不同建造类型,但由于我国同日本在住宅制度、权属等方面都存在较大差异,为了加强分析其经验的可借鉴性,本文参考了日本国土交通省在团地再生系列工作会议中一贯使用的“公寓、一户建”两分法[11]——在开展团地再生工作时,既不使用基于住宅制度的四分法,也没有应用基于住宅供给的三分法,而是遵循对不同建造种类住宅进行改造的思路、目的、方式的差异,着重于改造实践的可行性,将团地再生划分为“公寓区再生”和“户建区再生”两部分。

2.1 老化公寓住宅区改造的难点与对策

日本的公寓大体上可分为两种:高级公寓(mansion),指具有重型钢铁架构、钢筋混凝土或者其他坚固结构,并且高度在3层以上的住宅楼,设施较为完备,安全性能较高,主要是中等收入人群购买或租住;普通公寓(apartment),通常指木造或轻型钢铁架构的两层板房,主要是面向低收入人群的廉租房。日本对此两种建筑类型的划分并无法律上的规定,通常采用不动产行业标准进行划分,特在此说明以避免词义偏差。

当下,日本的住宅已经进入“库存时代”与“高建龄时代”。截至2018年,日本全国住宅库存共6 060万套,比家庭户数5 250万户多出15%,其中公寓库存654.7万户(根据2015日本人口普查,平均每户约2.33人,约有1 525万人居住在公寓),建造年限超过40年的公寓共81.4万套,预计10年后是197.8万套(约2.4倍),20年后是366.8万套(约4.5倍)。这些高建龄公寓普遍存在着外墙皮剥落、钢筋露出且腐蚀严重、供排水管老化等对生命财产安全造成危害的问题(图2)。另一方面,日本大规模修缮工程的周期为12年左右,据日本国土交通省推算,需要大规模修缮的公寓中,建龄40年以上的约占四成,建龄30年以上的约占两成。即便已经采取多种措施推进改造,还是有部分公寓无法进行大规模修缮[11]。

图2 日本部分“老旧危”公寓实景

资料来源:参考文献[11]

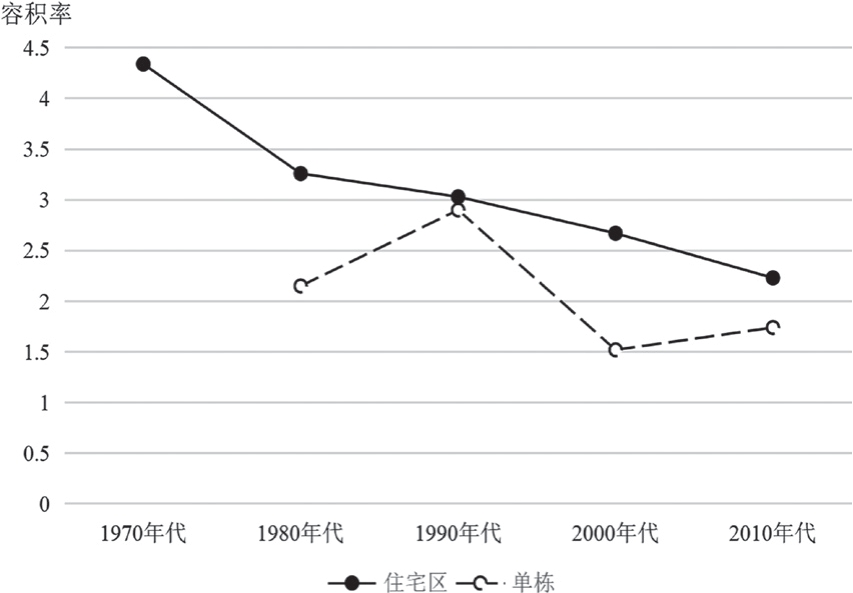

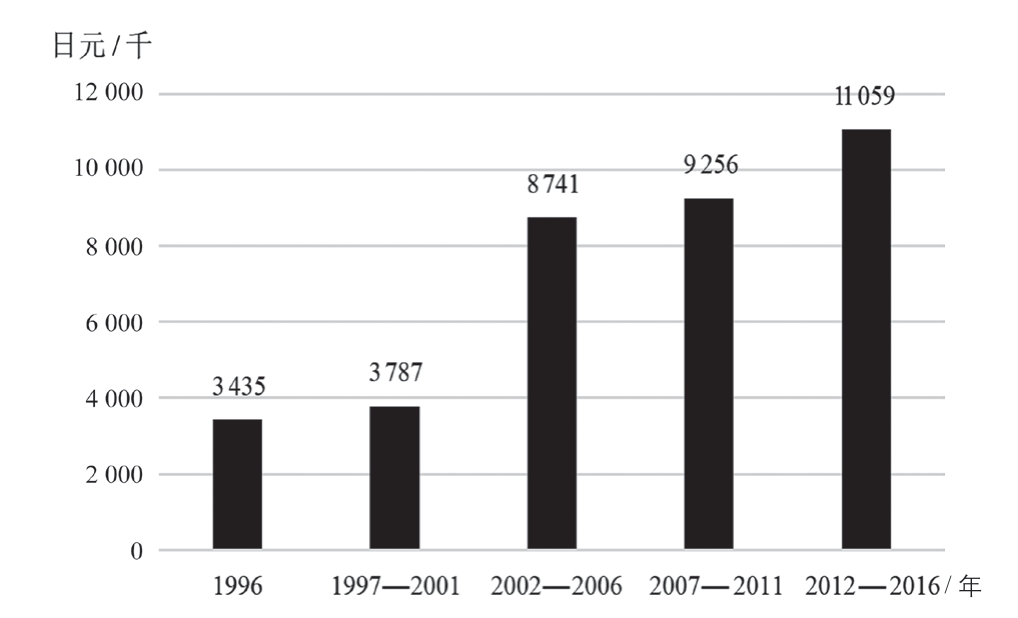

截至2018年,日本全国对团地型高级公寓的改造已完成32个项目,另有45个项目在建设讨论中。值得注意的是,80%以上的改造项目均规模较大(201户以上),且难以在业主间达成一致意见,同时也出现了由于资金不足而无法推进的情况。此外,虽然部分老化公寓的老龄住民表现出良好的长期居住满意度,并已经形成了紧密的邻里互助关系,但与年轻居民间存在对公共设施使用和整备需求的代际差异,而原公寓管理人员的老龄化与干部缺失又导致协商不畅,这些都对住区维护与管理形成了挑战[12]。此外,伴随着改造进程的推进,虽然住宅区整体容积率不断下降,公共设施与空间不断优化,但公寓业主所承担的费用呈现上升趋势(图3,图4)。

图3 日本公寓住宅区改建容积率变化

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

图4 日本公寓业主的平均负担额变化

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

为了解决资金缺乏和管理等问题,日本政府以动态优化的政策制度配合民间力量,丰富改造主体,优化住区用地方式。

在改造项目主体方面,现阶段近50%的完工项目都是在都市计划与支援制度下同民间主体协商合作进行的,其中地区公共组织、土地调整协会和私人企业各约占项目主体的1/3;在1 km2及以上的大型团地改造区域中,约60%是民间建设主体,强调尊重业主权利和居民需求。例如京都市构建了一套以管理公司和公寓协会为主导的体制,在人员任期、施工项目、成本核算、计划制定等多方面进行了详细设置,并努力从公司管理向自我管理过渡,不断探索解决资金与管理难题的运营转变方法[13]。

在改造方式上,大量项目引入“敷地分割制度”,即在原公寓区内,在部分建筑存置、整修的同时,对另一部分进行改建、出售的灵活再生机制。通过分割用地区域、缩减原住区规模、适量提高公寓建筑高度、降低密度、废止部分低效设施等措施,减少业主们的经济负担,促进被改造住区用地效率的大幅度提升。

截至2019年4月,日本老旧高级公寓改建的实际成果累计为244项,约涉及19 200户,建设中项目23项,计划中项目11项。总体上,日本全国对老旧公寓的改造已经取得一定成效,涌现出一批效果良好的改造范例[14]。

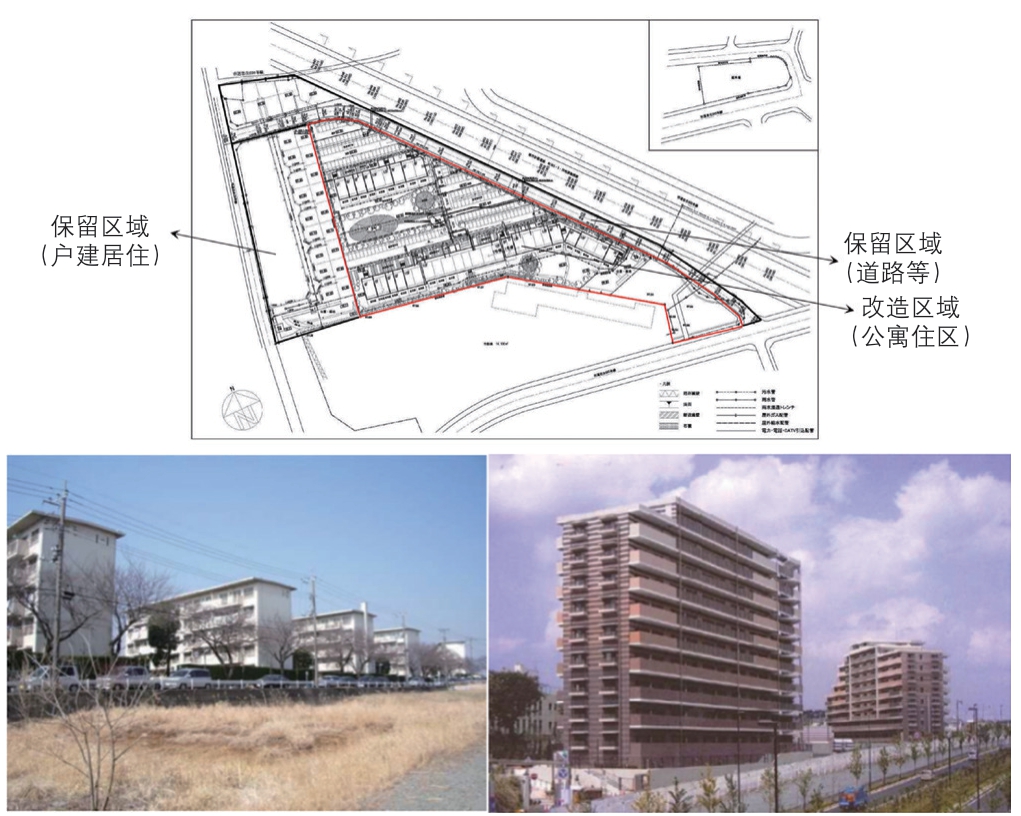

案例1——“町田山崎住宅区”改造。位于东京町田市,2009年竣工(图5)。通过出让保留地、重新规划建设的方式,将原先的9栋五层居住区重建为2栋十层,将原居住区占地面积289 052 m2调整到14 877 m2,总建筑面积则由15 399 m2提升至20 806m2,300户住民增加至305户,建筑密度从0.2提升至0.5,容积率从0.5提升至1.5,由此大幅度提升该居住区土地利用效率,道路得以拓宽,整体环境也焕然一新。

图5 “ 町田山崎住宅区”改建设计图及前后实景对比图

资料来源:参考文献[14]

案例2——“石澄住宅”改造。位于大阪池田市,2018年竣工(图6)。此改造项目是经地方政府批准的民间住宅改造项目,改建初曾遭遇严重的资金短缺问题,后经多方协商,业主们同意将原住宅区一半面积的土地出让以保障改造资金,只在原面积1/3的土地上进行改造,并将原184户住民削减为128户,以“最低必要限度的公寓重建量”作为核心原则,确保改建项目的顺畅运行。

图6 “ 石澄住宅”改建设计图及前后实景对比图

资料来源:参考文献[14]

相较于开展系统改造的高级公寓区,日本普通公寓的再生受重视程度较低,且多为个体行为。这主要是由于近年来日本普通租赁公寓的空置比例居高不下,整体市场供应又在逐年减少,且改造成本高、管理难度大。大规模翻新和改建的事例十分少见,往往是数平米至数十平米不等的住宅业主单独向改建公司、管理公司申请改造计划。但针对普通公寓的改造仍展现出值得借鉴的经验。例如有研究搜集了30个针对建龄10~40年不等的普通公寓进行的的改造项目,发现其中29个项目的改造动机都是出于消除空置、新业主入住这两个原因,且最大改造规模不超过4户,改造内容也以更改布局、完善设施、外构加固等为主[15]。尽管如此,其具体改造过程丝毫不粗糙,反而充分体现精细施工与个性化原则:项目着重明确设计者、管理者、所有者之间的运作关系,使改造不局限于建筑层,更向管理层乃至人的精神层面迈进;建改公司向业主提供的不只是一次住宅翻新的机会,更承担了住宅管理与优化的任务,助力激发住区居民活力,规模虽小却真正体现了“再生”的内涵。

另一方面,近年来日本大城市出现了通过市场化交易对市区普通老旧公寓进行重新开发的趋势。例如东京市中心的部分业主直接出售耐用性差、耐震性能低、经济效益低下的小型公寓,开发商可以对原公寓区进行用途调整,用作高级公寓建设或其他商业用途(表3),这种模式得到广泛认可并有规模扩大趋势[9]。我国老旧小区改造可否适当扩大市场主体参与,允许将一部分老旧住宅交付给民间企业进行改造或再开发,支持开展小区试点,以减少政府财政负担并考查改造效果呢?这将会是下一阶段的议题。

表3 日本东京市区部分已计划出售的普通公寓情况(2019年5月)

资料来源:作者根据参考文献[9]整理绘制

项目千代田区中野区千代田区北区新宿区建造年份1969 1965 1971 1980 1963建成至今47年51年47年38年56年计划改造年份2016 2016 2018 2018 2019占地面积/m2约900约800约250约220约300总套数/套34 25 23 11 33计划土地利用方式再开发用地高级公寓公共租赁住宅高级公寓未定

2.2 “一户建”型住宅团地的再生模式与实践

“一户建”型住宅区(即连片的独栋式住宅区)是日本住宅团地的主要构成类型。截至2018年,在日本全国2 903个住宅团地中,内含一户建型住宅的团地数量为2 689个,占总体的92.6%;仅有一户建型住宅的团地数量为1 488个,占总体的51.3%。就地域分布来说,地方城市中“户建过半”①“户建过半”即“一户建”型住宅数量占团地内各类型住宅总量的比例超过50%。的团地占六成以上,特别是在未满10万人的城市中,占了八成以上;大都市圈内的一户建型住宅比重也较大,东京圈内46%的团地都以一户建型住宅为主,而大阪圈则达到了71%[9,11](表4)。

表4 日本各地区“户建过半”团地占比情况(截至2018年)

资料来源:作者根据参考文献[11]整理绘制

地区团地数“户建过半”团地占比全国2 903 68%东京圈598 46%大阪圈175 71%名古屋圈164 69%札幌圈90 58%福冈圈96 76%其他都市圈1 780 75%50万人以上城市380 68%20万~50万人城市456 68%10万~20万人城市304 75%10万人以下城市640 84%

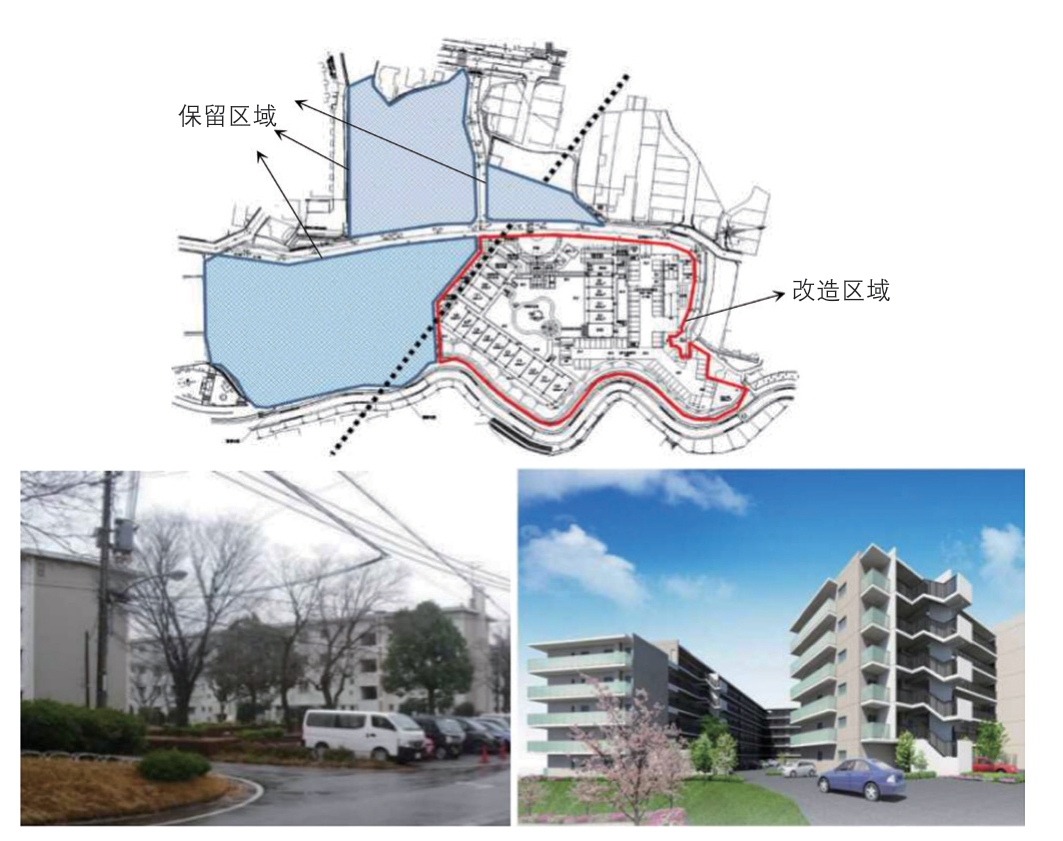

日本的公寓住区改造主要是以提升用地效率、强化管理、降低成本为目标,而一户建住区的更新更加注重适老化和激发区域活力。日本一户建住区的老化程度普遍偏高,建龄40年以上的住区占总体的30.5%,总面积约占总体的25.98%。此外,在东京圈内的神奈川区、埼玉市等地的距市中心超过40 km的区域,老化一户建住区明显增多。建龄30年以上的“户建过半”团地则集中分布在距市中心20~30 km的范围内。国土交通省对日本全国拥有住宅团地的556个市区町村的调查结果显示,约350个(62.9%)的区域存在着人口老龄化、生活便利性不足、交通机能低下、社区活力弱化、空房空地增多等问题。针对这些问题,日本大力推进一户建住区更新,以制度设计为保障,以精细规划为依靠,以多方合作为手段,构建完整的团地再生事业体系(图7),并注重用地优化与区域活力提升的综合建设。团地再生事业除常规改建重建之外,还结合民营化社区改造、适老改造的新服务形式,主要体现为从“内陆孤岛”到“人类社区”,以交流会、互助会、自治会等为载体,围绕既有的公共设施(公园、交通线等)建设绿色的、以人为本的“新式人类社区”,举办地区性活动,发展具有社区特色的迷你型经济等,谋求自我发展与自我和谐[16-18]。

图7 日本团地再生事业的构成

注: *住宅供给公社是落实日本国家及地方公共团体住宅政策的一类公有住宅供给主体,是根据《地方住宅供给公社法》(1965年6月公布实施)而设立的。

资料来源:作者改绘自参考文献[16]中的图1

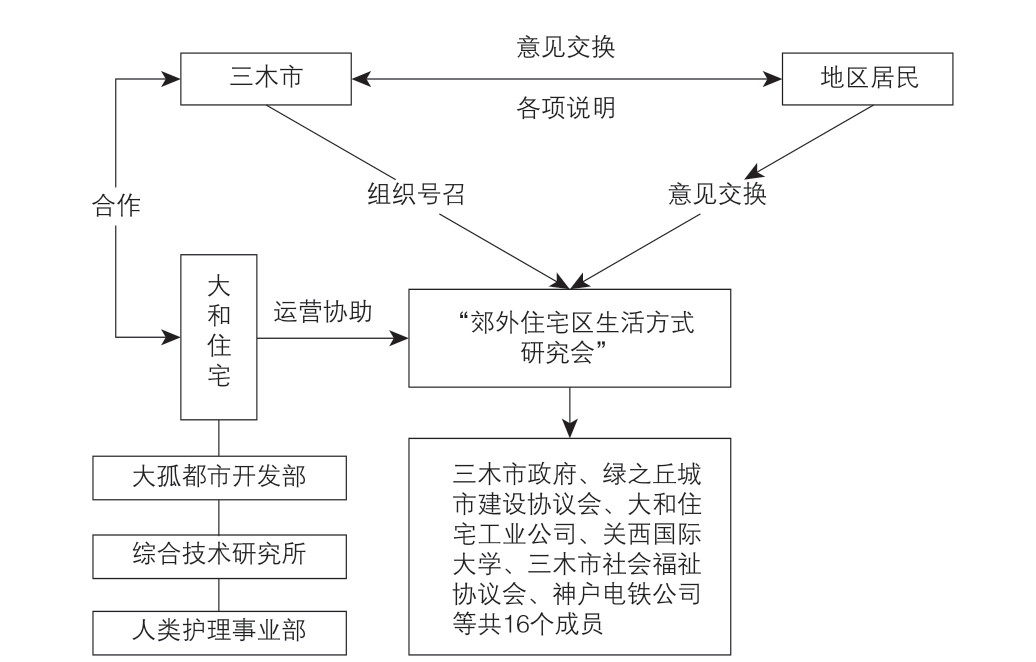

案例3——兵库县三木市“绿之丘·青山”团地改造[19]。1969—1988年由大和住宅开发公司进行了三期的建设,面积共3.07 km²(图8)。近年来该地区获得了改造机会,由政府、住宅开发公司与公共主体一同推进改造进程,目前改造主体与配套机制设计已经基本明确,正在逐步对地区居民进行沟通工作,并对预定计划进行调整探讨。

图8 绿之丘·青山地区位置及团地改造进程

注:○为“代际交流中心”的分站点。

资料来源:作者根据参考文献[19]绘制

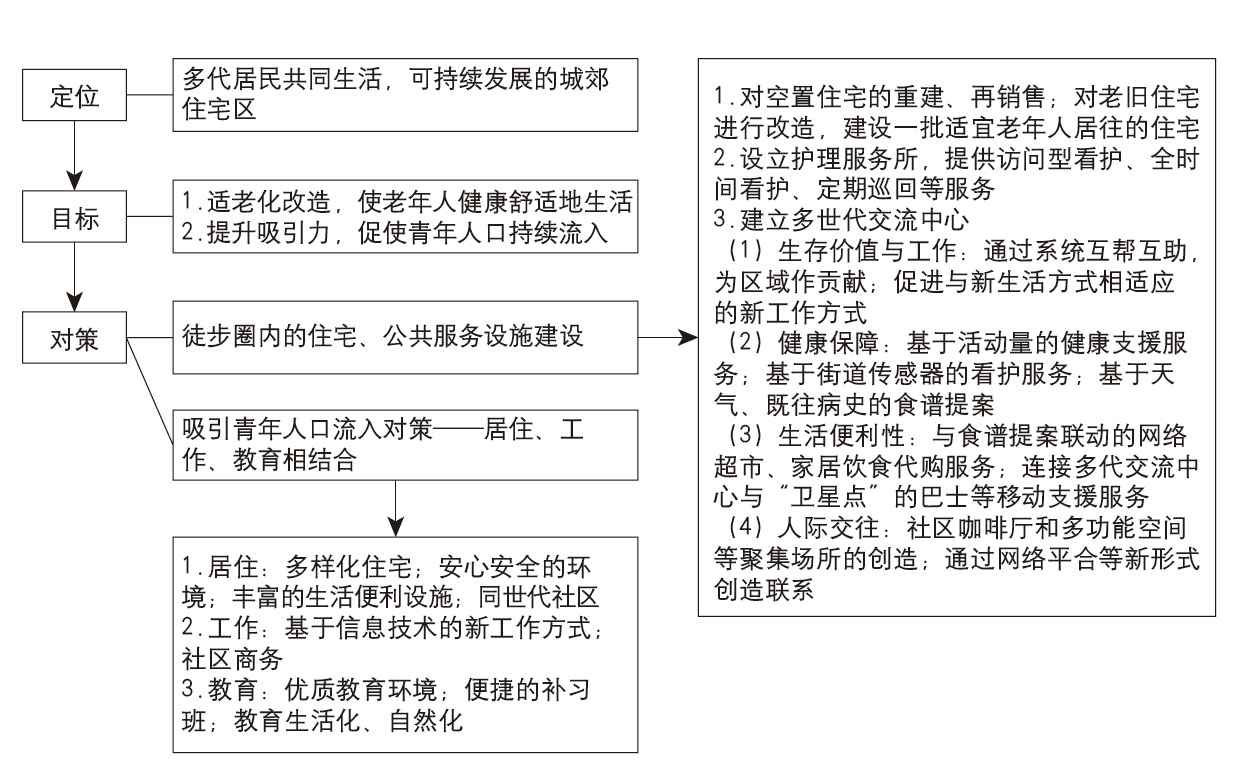

截至2017年,绿之丘·青山地区住宅建龄已全面超过30年(绿之丘一期住宅已经超过45年),人口老龄化率居高不下(青山地区为16%,绿之丘地区为38%)。此外,公共服务配套不全、青年人口流失、经济活力严重缺乏也是该地区面临的主要问题。为解决这些问题,该地区明确了建设“可持续的多世代居住区”的定位目标,围绕老龄化与年轻化对策,从生活、保障、服务等多方面出发,建设创新型、网络化、现代化的综合住宅区(图9)。

图9 绿之丘·青山地区团地改造思路

资料来源:作者根据参考文献[19]绘制

为了推进既定的住区更新思路,需要建设坚实的多主体沟通平台与严密的落实机制。在这一方面,该地区于2015年8月确立了“产、官、民、学”联合体制,不仅以政府、居民、公共组织为主体,还从企业角度出发,围绕更新旧住宅和提供新住宅,构筑经济的、持续的综合改造制度,以推进实施各项预定计划(图10)。“绿之丘·青山”的团地再生体现出日本改造户建型住宅区以解决老龄化、促进年轻化为核心思路,并在多主体协调参与的前提下,对住宅进行改建与用途转换,致力于解决社区建筑老化、居民老龄化配套服务等问题,以设施改造为契机完善当地公共服务制度,优化居住环境,建立可持续的现代化社区。

图10 绿之丘·青山团地改造主体关系图

资料来源:作者绘制

多主体参与已被广泛认可为城市更新的关键推手,但实践中多有困难,而平台的构建是核心问题。自2017年1月以来,日本国土交通省正式与各类再生主体开展合作,并牵头组织了年度“住宅团地再生联络会议”,这标志着团地再生正式上升为日本国家级工作课题。截至2020年已有307个团体成员,囊括各级政府部门机构、各类企业(铁道系、金融系、不动产系、建设系、保障系)、公共组织等,主要对先进再生事例进行调查研究与意见交换,“住宅团地再生联络会议”已成为日本推动全国团地再生的重要平台。可以说,以法律制度为依靠,以权责明确为保障,以精细研究为指导,贯通各级部门、联结各类团体、沟通个体住民,是日本团地再生得以切实推行的关键。

3 “都市再生”促进住宅区配套完善与城市综合更新

新千年以来,日本通过加强立法、政策跟进的形式,整合了城市整体的更新资源。随着《都市再生特别措施法》(2002年6月)的实施与都市再生机构改组完毕(2004年7月),日本的都市再生建设正式拉开帷幕。近20年来,日本的都市再生总体上经历了从先导性的改造实践,到政府机构支持下的民间投资项目落地,再到城市综合活力激发这三个阶段。伴随着各项配套支援政策的出台与实践落实,日本城市更新总体进程正快速推进。一方面,发展资源进一步向大都市汇聚,促进大都市从“大规模”向“多功能化”转变;另一方面,地方城市面对经济不景气,以都市再生计划为契机,竭力打造价格、宜居优势,积极发展优质住区,逐步实现从“商业、店铺中心”向“住宅中心”转变。

此外,近年来都市再生机构的重心已从住宅区建设、租赁领域逐渐转向城市基础设施、公共空间、生态环境、商业等方面。都市再生逐渐为团地再生在道路、设施、绿色等方面提供丰富的配套支持,使改造对象从住宅、住栋向住宅区、周边地域乃至整个城市扩展,也使改造主体发生了深刻变化,从政府主导向政府、民间企业、公共团体多方主导过渡,城市中逐步形成了体系化、联系密切的活性再生整体。

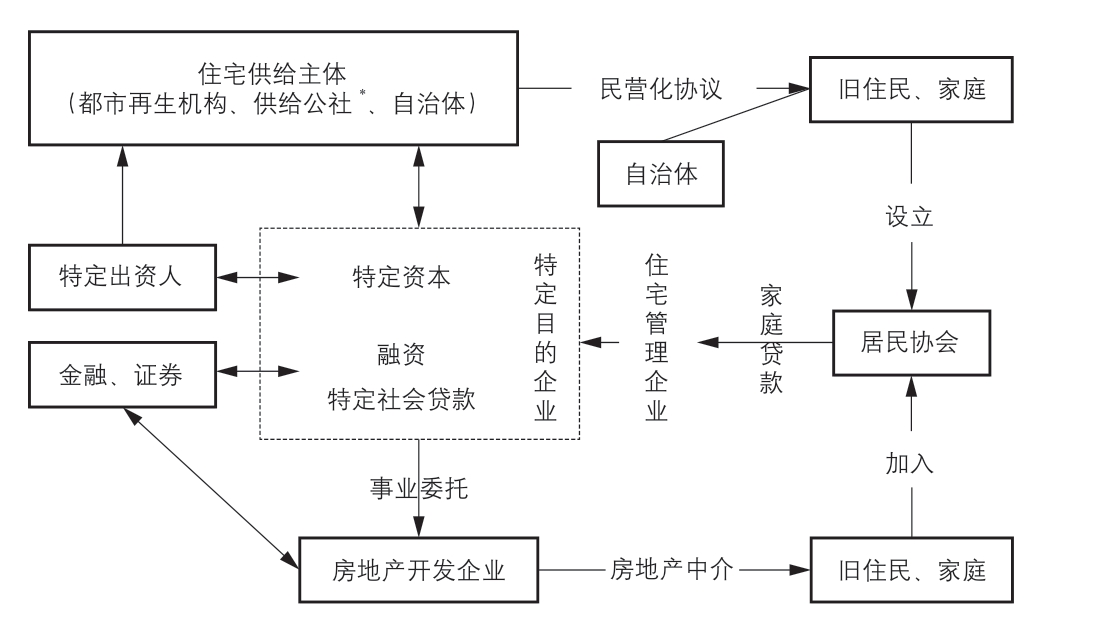

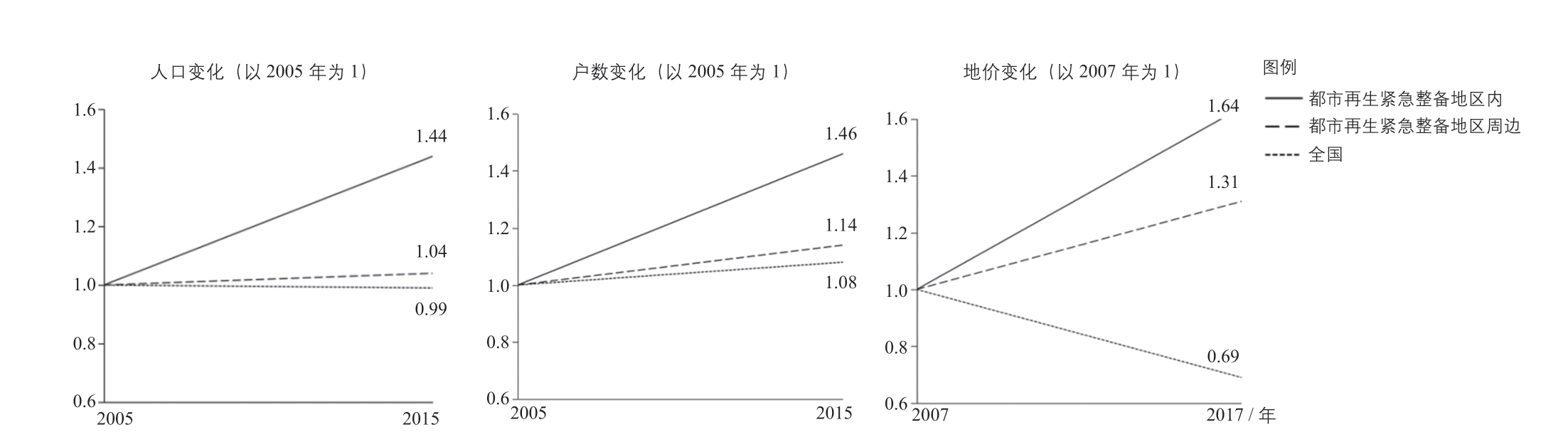

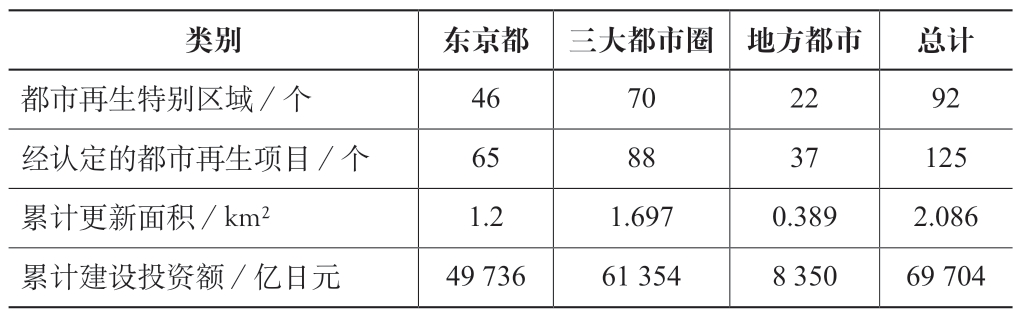

就具体实践来说,截至2019年,日本政府划定的“都市再生紧急整备地域”共52个地区,面积为88.38 km²,主要分布在三大都市圈内。其中“特定重点城市紧急整备区域”有13个,共41.10 km²,东京都内包含7个该地区,共29.45 km²,主要涉及住宅区周边的道路、河流、设施等。在推进计划的约10年中,紧急整备地域内的人口和户数分别达到原来的1.44倍与1.46倍;另外在日本全国地价总体下降的趋势下,经过重点整修的区域地价反而增长(区域内增至原来的1.64倍、周边区域增至1.31倍)(图11)。这些都显示出都市整备工作对城市经济活力的激发作用。此外,截至2019年,日本政府还确立了基于容积率缓和、道路上方建筑等方向的92个“都市再生特别区域”,累计建设投资额达69 704亿日元,累计面积2.086 km²,只东京就分别占投资额与面积的71.35%、57.53%[20-21](表5)。

图11 日本都市再生紧急整备地域及其周边与日本全国人口、户数、地价的变化比较

资料来源:作者根据参考文献[21]整理绘制

表5 日本都市再生特别区域建设情况统计

注:1万日元约合630元人民币(2019年)。

资料来源:作者根据参考文献[21]整理绘制

类别东京都三大都市圈地方都市总计都市再生特别区域 / 个46 70 22 92经认定的都市再生项目 / 个65 88 37 125累计更新面积 / km²1.2 1.697 0.389 2.086累计建设投资额 / 亿日元49 736 61 354 8 350 69 704

除了政府主导的以完善基础为主要目标的区域整备项目,日本还积极通过官民合作的再生项目促进全国城市更新,这些项目往往围绕都市中心和住宅区进行。截至2020年初,已有1 058个市镇、3 115个地区完成了都市再生整备计划;截至2019年末,以各市政府、各都市再生协议会以及政府指定的60个都市再生法人团体为主体,有125项政府认定的民间都市再生事业项目和49项民间都市再生整备项目获得政府金融、财政、税收支援,主要包括公园、大厦、医院、商业街等多类对象[22]。

总体看来,日本都市再生计划旨在通过系列政策制度与支援手段诱导民间力量自发进行全方位的城市建设。不仅围绕城市中心进行设施整修与综合更新,强化城市功能,也注重通过完善配套强化住宅区功能,优化人居环境,使居住功能同其他城市功能相融合,并通过建设可持续的本地公共服务网络,促进紧凑型城市的建成。具体来看,一个城市的都市再生除了围绕都市核心区进行道路整备、街区改造、设施改造等强化城市功能的项目展开,还注重对住宅区进行老旧改造与适老化更新,并完善公共场所、绿地公园、防灾设施等,促使住宅区综合功能进一步优化,最后通过建设本地交通网络与综合公共服务体系拉近城市与郊区的距离,促使城市紧凑化(图12)。

图12 日本都市再生综合改造示例图

资料来源:作者根据参考文献[21]绘制

4 启示与建议

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》首次明确提出,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,要坚定不移实施“城市更新行动”[23]。城市更新不仅有利于“补短板、扩内需、提质量、促发展”,更是满足人民群众获得感、安全感、幸福感的有效途径。未来我国城市更新涉及空间结构、体制机制、绿色生态、基础设施、防灾减灾、历史文化等多方任务[24],而老旧住区改造和现代化社区建设无疑是其中的实践重点。

中日两国在住宅制度等诸多方面存在根本性差异,但这并不妨碍我国借鉴其老旧住区改造的成功经验。日本的“团地再生与都市再生”在更新思想、实践模式、适老对策等方面都值得我国参考。基于此,本部分首先反思中日老旧住区改造间的差异,再结合日本经验与中国实际提出几点建议。

4.1 中日老旧住宅区更新的差异与反思

第一,建筑年龄的差距影响改造方式。日本团地再生主要对象的建龄为40年左右,而我国城市老旧小区一般为20年,总体上破旧程度远没有日本严重。日本存在大量修缮难度大、成本高且无法保证改造效果的老化住区,对其采取阶段性重建为主、精细改修为辅的思路;而我国面对经年不长的住宅,为了避免住宅资源浪费,适合采用配套加装、补修等方式延长建筑寿命,并加强提供设施、服务、制度配套,在现有基础上尽可能改善生活环境。这一点与我国目前的实践大体一致,应加以落实与坚持。

第二,住宅权属的差异导致沟通和管理模式不同。日本团地住宅的权属主要为都市再生机构或地方政府,业主同机构/部门间的权益关系较为明确,故以多方联络会为主要沟通形式,企业化运作为主要管理模式;而我国只有产权为集体的公房与之相似,更多的城市住宅属于独立住宅,权属相对分散,有些甚至处于产权不明的状态,这就导致原本就分散的改造意愿更加复杂,加上在公共成本分摊、基础设施共享、空间占用等细节问题,都对沟通管理造成极大难题。

第三,对适老化需求的重视程度不同。日本深度老龄化的社会特征直接导致其老旧住宅更新对适老化目标的极度重视,在“一户建”住区的更新上尤其突出;而我国现阶段的老旧住区更新是以盘活城市存量土地资源、提升居住质量与综合效益为主,老龄化对策虽然是议项之一,但各项建设仍处于起步阶段。事实上我国城市中诸多老旧小区内缺乏适老化设施和服务,多数住区基本无法获取看护、医疗等养老资源,主要依靠子女关照、邻里帮扶,生活采购依附于公共集市或临近商业街区。

此外,现阶段我国消除城中村和郊区平房的改造,同日本城市一户建型团地住宅的综合更新存在阶段性差异。我国总体上对平房的改造仍处于大规模动迁阶段,加之目前老旧住区改造主要聚焦在城区的低层公寓型住宅上,对郊区住宅综合更新的总体关注不足。未来从国家层面逐步开展郊外现代化住区改造的进程,借鉴日本户建住区改造思路,以适老化对策、活力激发策略为核心,完善并增强郊外平房住区的功能,最终促进城市发展结构的转变,势必会成为下一阶段我国老旧住区改造的重点方向。

4.2 对我国老旧住区改造的建议

日本经验与中日实践差异显示,我国老旧住区改造应首先紧扣“精细改修+完善配套+适老优化”这一本质思路,分阶段借鉴日本公寓住区的质量提升模式和户建住区的活力激发思路,从制度层、实践层、发展层角度出发,使我国老旧住宅区改造真正富有成效。

第一,加强综合制度建设。(1)创建城市更新总体制度:未来应完善并整合城市更新相关的各项制度,创建国家层面的总体制度框架,使城市更新的制度依据更加明确和集中,以减少住区改造及其他领域更新实践中存在的争议;(2)完善住房制度与住区改造制度:一是站在体系支撑角度,完善住房市场体系,加强住房与保障体系的建设;二是从解决现实需求、提升住房品质的角度出发,优化住房建设与施工的标准规范,提高住房设计和建造水平;(3)创建多主体参与的沟通管理制度:要求有关部门始终围绕群众的需求与意见,探索长期稳固的多方交流机制,化解权属与沟通难题,避免“改造更添麻烦”;(4)健全面向老龄人口的长期化社区服务制度:未来应深入考查老龄人口的现实需求,建立健全社区养老及综合服务制度。总体上,致力于从“缺什么,补什么;坏什么,修什么”的短期补足逐步过渡到面向长期需求的现代化优质社区建设。

第二,强调改造实践的细化与灵活化。一是进行老旧小区的分类和区内住栋的分类,推行差异化改造。根据住区的改造成本高低、改造需求多寡、改造难度大小,分类别进行不同力度、不同种类的更新,杜绝“指标决定实际”。二是允许住区内改造的时间差和区域差,沟通好的住栋可以先行改造以起到带动效果,各栋改造可以根据现实需求变动,打破统一标准、统一形式。此外,分区规划、分栋推进还不够,老旧小区改造要力求分户落实,在此过程中可依靠我国居委会“多会合一”的特点,代替诸如日本业主协会、地方住民团体、再生交流会等多种作用,强化居委会职能势必有助于提升改造效益。

第三,推动老旧住区改造向综合化发展,最终融入城市更新整体。老旧住区改造将是我国步入高质量城市更新发展阶段的切入点,未来改造不能仅依靠“模块化”的物质更新,还要推进住区内外面向综合发展需求的制度完善与实践细化,并将“住宅区+周边地域”看作一个整体,采取针对街道、绿色空间、公共设施等的多种综合更新举措,构建人本化、生态化、网络化的服务与发展体系,促进住区向环境优美、高现代化水平、多世代和谐共存、活力焕发的多功能社区转变,真正做到老旧住区更新的提质增效和可持续。

[1] 阳建强, 杜雁, 王引, 等. 城市更新与功能提升[J]. 城市规划, 2016,40(1): 99-106.

[2] 北京市住建委. 关于印发《2020年老旧小区综合整治工作方案》的通知[EB/OL]. (2020-05-14)[2020-11-03]. http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/fwgl/wyglxx/wyglxx/1799775/index.shtml.

[3] 国务院. 政府工作报告——2020年5月22日在第十三届全国人民代表大会第三次会议上[EB/OL]. (2020-05-22)[2020-11-03]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm.

[4] 张孝宇, 张安录. 台湾都市更新中的容积移转制度:经验与启示[J]. 城市规划, 2018, 42(2): 91-96.

[5] 刘珊, 吕斌. “团地再生”的模式与实施绩效——中日案例的比较[J].现代城市研究, 2019(6): 118-127.

[6] 谷聡, 坂井文, 越澤明. 公団最初期の大規模団地における再生に向けた課題整理[J]. 都市住宅学, 2011(75): 114-119.

[7] 曾鹏, 李媛媛, 李晋轩. 日本住区适老化更新的演进机制与治理策略研究[J/OL]. 国际城市规划,2020[2020-11-06]. https://doi.org/10.19830/j.upi.2020.107.

[8] 佐藤聡一郎. 様々な問題が顕在化する住宅団地の再生について考える[R/OL]. (2018-10-16)[2020-11-06]. https://www.miebank.co.jp/33ir/research/chousa.html.

[9] 国土交通省. 住宅団地の実態について[EB/OL]. (2018-12-31)[2020-06-13].https://www.mlit.go.jp/common/001268949.pdf.

[10] 高田光雄. 住宅類型別にみた住宅ストックの活用·再生に関する研究の動向[J]. 都市住宅学, 2007(59): 89-94.

[11] 国土交通省. 住宅団地の再生のあり方検討会(第2期)最終取りまとめ[EB/OL]. (2017-09-07)[2020-06-15]. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000068.html.

[12] 松尾光洋, 牧野瑞紀, 上野勝代, 等. 高経年マンションにおける共用施設の整備に関する研究——Aマンションにおける居住者の相互扶助意識と共用施設需要の事例[J]. 都市住宅学, 2007(59): 69-74.

[13] 安枝英俊, 高田光雄. 京都市の高経年マンションにおける管理組合の運営実態に関する研究[J]. 都市住宅学, 2012(79): 56-61.

[14] 国土交通省. 住宅団地の再生事例(現行制度の活用事例)[EB/OL].(2017-06-08)[2020-06-23]. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000067.html.

[15] 齋藤真琴. 賃貸プレハブアパートのリノベーションに関する研究[D/OL]. (2015-03-25)[2021-03-08]. https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=3404&item_no=1&page_id=30&block_id=164.

[16] 新井信幸, 延藤安弘, 森永良丙. 高齢社会における公団賃貸住宅団地再生計画の基礎的研究——高齢者の生活環境からみた全面建替え型再生事業の評価[J]. 日本都市計画学会論文集, 2004(39-3): 613-618.

[17] 小山雄二, 瀬口哲夫. 住民に定額家賃で継続居住を保障する民営化による住宅団地の再生手法:郊外型の住宅団地をモデルとした事業化可能性[J]. 日本建築学会計画系論文集, 2006(71-610): 17-24.

[18] 鈴木雅之, 陶守奈津子, 服部岑生. NPOと住民の協働による団地再生のためのリフォーム·高齢者支援コミュニティビジネス(都市計画)[J]. 日本建築学会技術報告集, 2006(12-23): 385-388.

[19] 国土交通省.「住宅団地再生」連絡会議·第一回住宅団地再生の取組事例発表[EB/OL]. (2017-01-30)[2020-07-08]. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000067.html.

[20] 国土交通省. 都市再生制度の概要[EB/OL]. (2020-02-04)[2020-06-29].https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000007.html.

[21] 国土交通省. 都市再生整備計画事業制度の再編等について(案)——立地適正化計画に基づく事業への集中支援等[EB/OL]. (2020-01-17)[2020-07-05]. https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000073.html.

[22] 国土交通省. 認定民間都市再生事業計画一覧[EB/OL]. (2019-07-26)[2020-10-13]. https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html.

[23] 新华社. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL]. (2020-11-03)[2021-03-01]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm.

[24] 王蒙徽. 实施城市更新行动[EB/OL]. (2020-11-03)[2021-03-01]. http://www.mohurd.gov.cn/jsbfld/202011/t20201117_248050.html.