进入21世纪以来,人类面临着重大的健康挑战,包括不健康饮食、缺乏体育锻炼、非传染性慢性疾病、道路交通伤害、肥胖,以及空气污染、人口增长和全球气候变化[1]。流行病学、公共卫生和城市规划等学科领域的学者们先后提出了“健康城市”概念,以应对快速城市化带来的健康新问题。2016年10月中国发布《“健康中国2030”规划纲要》,提出“把健康融入所有政策,人民共建共享”,将健康城市推向国家战略高度。社区作为居民日常活动的主要场所和城市治理的基本单元,在促进城市可持续发展、引导个体健康生活方式和提升居民获得感等方面具有举足轻重的意义[2]。由此,推进健康社区建设是落实健康中国行动的重要举措,也是推进健康中国建设的重要抓手。

社区建成环境是承载和引导居民健康行为的空间载体。良好的日照通风条件、减少污染物对人体的影响是保障居民健康生活的底线[3-4];安全、便利、舒适的步行环境有助于提升个体体力活动水平,从而实现对健康的主动干预[5];高质量的社区环境有助于培养居民的社区感和自豪感,促进居民的社会参与,降低个体孤独感[6]。推进健康社区建设的关键问题之一是了解该社区的特征和资源,以及正确认识社区建成环境如何影响个体健康。在此背景下,收集社区建成环境相关数据,一方面有助于评估社区现状及发展需求,制定环境提升的优先次序,同时对于准确理解随着时间流逝社区内的变化具有重要意义[7];另一方面,该数据的收集为定量探索环境与个体肥胖、慢性病发病率及死亡率、心理健康水平等健康结果的关系提供了材料支撑。综合来看,掌握科学的建成环境评估方法对于探索在地性的社区健康提升策略具有重要的现实意义。近年来,社区建成环境审计工具常用于公共卫生领域的研究[8]。该方法关注微观尺度环境(如人行道、坐凳空间)的特征和质量,可以支撑更精细尺度的环境现状评估、问题研判和场景模拟分析。本文通过相关理论和实证文献的研究,解读社区建成环境审计工具的特征,识别其价值与核心,同时梳理国际上广泛应用的社区建成环境审计工具的关键信息,在此基础上构建适合中国城市特征、以健康为导向的社区建成环境审计工具,以期为推进健康社区建设提供方法支撑。

1 社区建成环境特征评价综述

建成环境指人为建设的建筑物和场所,以及通过政策、人为行为改变的物理环境,如建筑物、道路、公用设施和固定装置等[5]。建成环境可以划分为城市尺度、社区尺度和建筑尺度。近年来,随着对个体生活品质及多元需求的关注,社区发展迅速成为规划学科的热点话题之一。国内外学者在社区建成环境特征及其效应评估(城市活力、空气污染和健康结果等)的话题上开展了大量研究,形成了丰富的理论和方法。现有关于社区建成环境特征的评价可以在宏观与微观两个尺度层面进行:宏观层面包括密度、整体设计、(设施和景观的)多样性、目的地的可达性、公交换乘距离等;微观层面则包括具体地点(如车站、开放空间)和设施(如街道家具、标识、绿植、地面铺装等)的设计与安排(图1)。

图1 社区建成环境的宏观(左)与微观(右)尺度特征示意

注: 左图为某社区平面图,可看出其临近水域,建筑密度中等偏高,形态以高层建筑为主,沿周边及内部道路较密集地分布着各类商业服务设施,社区内及周边有幼儿园、小学、公交车站和医院等服务设施。

1.1 社区建成环境宏观尺度特征评价

常用的社区建成环境宏观尺度特征评价方法有两类,分别是自我感知的主观评价和基于GIS的客观评价[9]。主观评价主要通过填写问卷或量表的形式来反映受调查者对于建成环境安全性、舒适性和便利性等特征的感知状态及满意程度。该方法通过主观认知来表达建成环境的客观特征,其结果常常更具有解释力度[10]。但是,不同个体对相同环境的主观认知可能存在差异,基于问卷调查的评价结论难以提供明确的政策建议[10]。客观评价指基于带有空间坐标信息的二手数据(非自己实地调研),借助ArcGIS软件完成对建成环境特征的测度。早在20世纪末,赛韦罗和科克尔曼(Cervero& Kockelman)等将建成环境要素要归结为密度(density)、多样性(diversity)和设计(design)三个重要的维度(3D)[11]。随后,研究者在3D模型基础上增补了目的地可达性(destination accessibility)和公交换乘距离(distance to transit),形成目前广泛认可和应用的5D模型[12],为社区建成环境评估提供了工具支持。但是,5D模型忽略人行道铺装质量、行道树等直接影响个体体验的环境要素,过度简化了建成环境的特征,掩盖了存在于社区间的高度异质性[9]。同时,基于GIS的建成环境评价往往只使用容易收集的数据,例如政府GIS数据或航拍地图数据,容易产生现有数据不能支撑研究目的的问题。

1.2 社区建成环境微观尺度特征评价

在社区微观尺度特征评价上,现有研究内容覆盖材料、街道家具、交通标识等微观元素。姜洋等在对比伦敦、纽约、洛杉矶和阿布扎比四个典型城市的街道设计导则编制背景、内容框架和技术亮点的基础上,构建了中国城市街道设计导则综合框架,其中环境设计指引包括铺装材料、临街界面、绿化与水景、照明和公交车站等13类微观元素[13];熊文等以北京市云景东路为例,基于人本评价研究方法,提出城市街道的12项体检指标,如人行道宽度、平整度、照度和建筑围栏等[14];伯顿等(Burton et al.)在探索社区建成环境特征与老年人居住安全感的研究中,将街道模式、街区规模作为衡量社区环境的重要指标[15];梅塔(Mehta)在以美国剑桥市19条街道为例的研究中发现了土地利用模式与管理、街道物理环境特征对于社区的特殊意义,这三者的组合和互动能创造舒适、令人愉悦的邻里商业街区氛围[16]。综合来看,既有研究大多以街道作为研究单元,关注微观尺度的建成环境品质。一方面,从居民日常生活视角出发,针对个体的日常活动场所进行调查时,基于街道的调查分析忽略了对于社区资源整体配置的考虑。同时在实际调研中,很难确定需要观察多少街道才能充分刻画与研究对象相关的生活环境[9,17]。纳入研究范围的街道数量越多,它们对每个参与者的有效性就越低,反之亦然。另一方面,作为一种评价方法而言,目前的研究成果处于不同的发展阶段,包括评价指标、数据收集方式,以及评分系统的构建。这些内容都是构建一套社区建成环境评价方法的步骤,未来研究需要整合以上步骤,形成系统综合、面向实施且可广泛推广的社区建成环境评价工具。

2 社区建成环境审计的特征、价值与核心

2.1 社区建成环境审计的特征

审计(auditing)一词来自拉丁语audire,原意为“听到”,可延伸为听取人们的意见、建议、需求或可用资源的一种方法。经过长期发展,审计当前更多作为一种财务会计方法。狭义的审计是一种监督机制,指由专设机关依照法律对国家各级政府、金融机构和企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后审查的独立性经济监督活动。广义的审计即为逐条评价服务或者政策的有效性,例如社会审计(social auditing)作为一种旨在评估政策对社会需求影响的方法,常用来衡量政策满意度[18]。社区建成环境作为居民日常生活的空间载体,应满足使用的安全性、舒适性、便利性和趣味性原则。因此,针对社区建成环境的审计意味着以更小、独立的建成环境要素为分析单元,逐条评估其是否达到约定目标或者被有效利用。具体而言,本研究的审计对象为微观尺度上(相对社区整体而言)构成社区物理特征的人工实体,如铺装、临街界面、照明、道路标识、公用设施、道路和建筑物等。

审计工具并不是用来评估社区建成环境的每个方面。相反,该工具可以根据研究目的、人力、时间和财力的供给,灵活选择与该研究关系最密切的审计元素。社区建成环境审计工具评估的核心特征一般包括环境基础设施的特征及质量、步行/骑行环境和休闲娱乐场所特征等。如果需要审计与某个特定使用群体或地点相关的建成环境特征,研究者可以灵活筛选或添加相关条目并将其纳入审计元素库。例如老年人步行环境工具(SWEAT)共包含188项审计元素,分为功能、美学、安全和目的地四个方面,其中特别强调栏杆、扶手和坡度大小等影响老年人步行的重要元素,对认识环境与老年人体育活动的关系具有重要的推动作用[19]。

2.2 社区建成环境审计的价值

2.2.1 关注社区建成环境微观元素的积极意义

大量研究表明,社区建成环境微观元素影响人们对于空间的直接感受。1970年,美国社会学家威廉·怀特(William Whyte)建立了“街头生活项目”研究小组,对纽约市的公园、游戏场地和户外休闲娱乐场所进行了长达10年的持续观察。研究发现,坐凳空间、阳光、树、水景以及食品服务等微观元素对城市公共空间的品质和受欢迎程度具有重要的影响[20]。在一项对温哥华192位老年人的研究中,公共空间的长椅作为辅助工具为老年人的活动提供了便利,显著提升了老年人使用公共空间的频率及使用期间的心理安全感受,有利于促进社会凝聚力和社会资本的形成,对增强老年人活动体验与幸福感作出了积极的贡献[21];住宅退距与老年人的幸福指数呈正相关,导致这一结果的可能原因是较大的住宅退距为非机动交通(骑行、滑板等)与老年人居家生活之间提供了充分的缓冲空间,提升了他们的安全感,并且为老年人作为街道生活的观察者创造了条件[15]。

关注社区建成环境微观元素的另一个优点是它们具有较强的易改变性。社区宏观尺度的特征,诸如街区尺度和土地利用混合度等,其改变需要大量的时间和资金,因此在较短的时间内很难有所变化。相比之下,修复一条人行道或在适当地方增加座椅所花费的时间和金钱相对较少,对于政府而言具有较强的实施性。只有到社区规划方案的实施阶段,个人和集体才逐渐感受到自己对于社区的重要性,从而认同社区资产,形成社区价值观并分享对社区未来的理解,这将逐步扩大社区实践的影响,从而实现由物质空间更新到社会资本凝聚的质变[7]。也就是说,社区建成环境微观元素的改变比较容易让生活在此的人看到实际效果,从而产生“滚雪球”效应,影响社区的其他方面。例如修复一条人行道会适度改善社区的步行环境,由此可能促进更多的体力活动,激发人们的社会交往以及对社区公共事务的支持力度,从而强化邻里社会凝聚力,社会凝聚力通过为个体提供有意义的社会联系和相互尊重来增强居民的生活获得感,最终积极地影响个体健康[6](图2)。

图2 修复一条社区人行道产生的“滚雪球”效应

2.2.2 增强社区建成环境与个体健康结果关联研究的准确性

在社区建成环境与老年人体力活动关系的定量研究中,土地混合利用、步行指数等建成环境特征指标与健康结果之间的关系在不同研究中存在不一致的结论。这种差异的产生除了与研究尺度、当地社会经济文化背景以及指标测度方法等因素相关外,还因为大量建成环境评价指标是综合性指标,涉及众多元素,各指标之间的共线性问题无法避免,容易造成结论偏差[22]。使用社区建成环境审计方法,可从复杂的社区建成环境体系中分离出单个的微小指标,验证其与健康结果之间的关系,更可能得到清晰、准确的结论。

2.3 社区建成环境审计的核心

社区建成环境审计可以通过实地或在线观察街景地图的方式,以更高的分辨率捕捉当地环境特征及质量的细节来实现[17,23]。观察作为一种研究方法,指的是选择、激发、记录和编码有关生物体一系列“现场”的行为[24],是有目的、有计划的知觉活动。社区建成环境审计的核心在于确保观察结果的可靠性,可通过以下两条途径实现。

2.3.1 制定系统性的观察流程

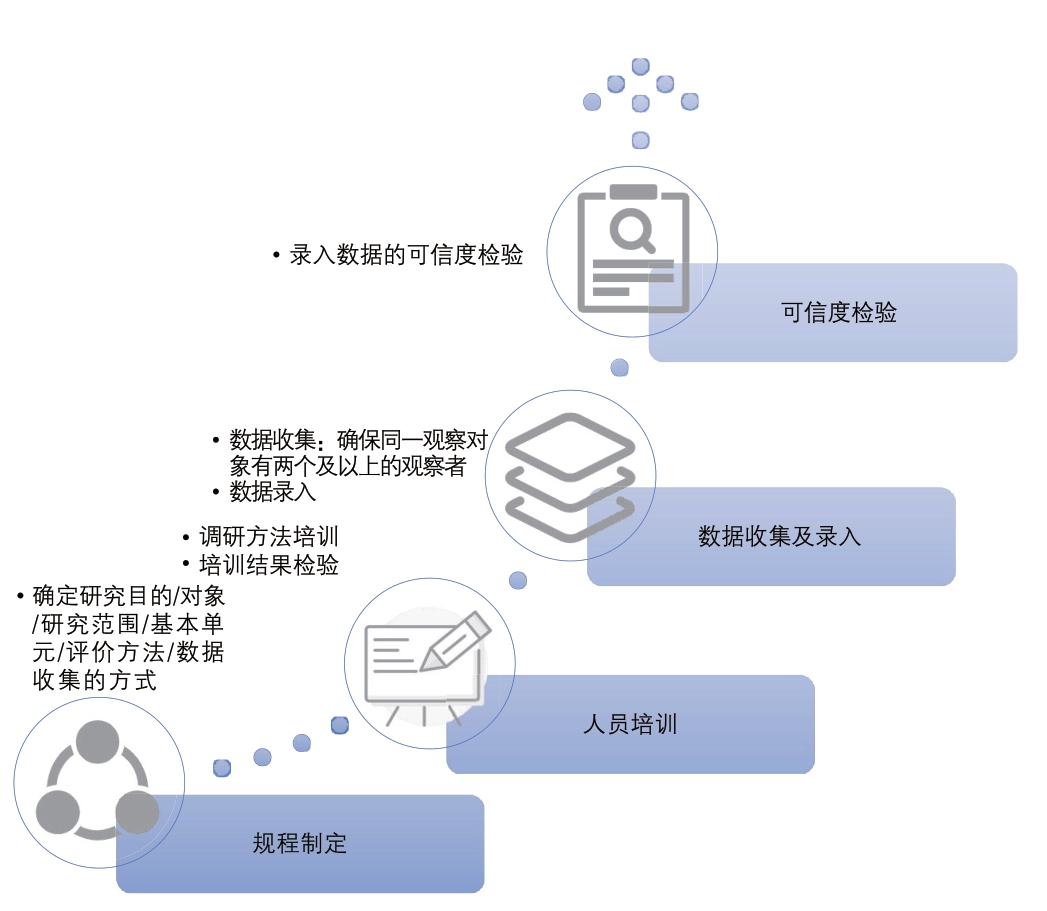

系统性的观察流程表现在以下五个方面:(1)总体上观察过程是一套标准流程的合集,每一步按照允许复制的明确程序进行;(2)观察的事件或行为具有详细的操作定义,尽量避免观察过程中渗入个体主观因素;(3)观察者运用同样的记录标准与方法,提高观察结果的可靠性程度;(4)观察和记录的手段,无论是人还是某种技术形式,都必须独立于被观察的事物;(5)观察的效果必须可测量[24]。总体而言,系统性的观察过程可分为规程制定、人员培训、数据收集及录入和观察结果可信度检验四个部分(图3)。

图3 系统性的观察流程

2.3.2 检验观察结果的可信度

观察过程中的人为误差,会增加数据不一致的概率。即使构建系统的观察流程能提高观察结果的可靠性和一致性,不同观察者对观察期间被试反应的评估仍然存在差异。观察者可信度(IOR: Inter-Observer Reliability)或观察者一致性(IOA: Inter-Observer Agreement)指标可用来评价不同观察者对同一组对象观察结果的可靠性与稳定性,其值越大,表示观察结果越趋向一致。较高的IOR/IOA值说明目标行为的差异不是由记录数据的观察者主观判定而产生的。IOR/IOA的计算可通过统计学中常用的Kappa检验或者组内相关系数(ICC)① Kappa检验和组内相关系数(ICC)是计算IOR/IOA的具体方法。Kappa主要用于检测两个观察者的观察结果是否一致;ICC的适用范围更广,可针对3个及以上观察者的观察结果进行一致性分析。一般认为,当Kappa/ICC的值大于0.75时,表示观察者间较好的一致性;小于0.4则表示一致性较差。Kappa和ICC的计算都可以通过软件SPSS实现。实现。

2.4 常用的社区建成环境微观审计工具

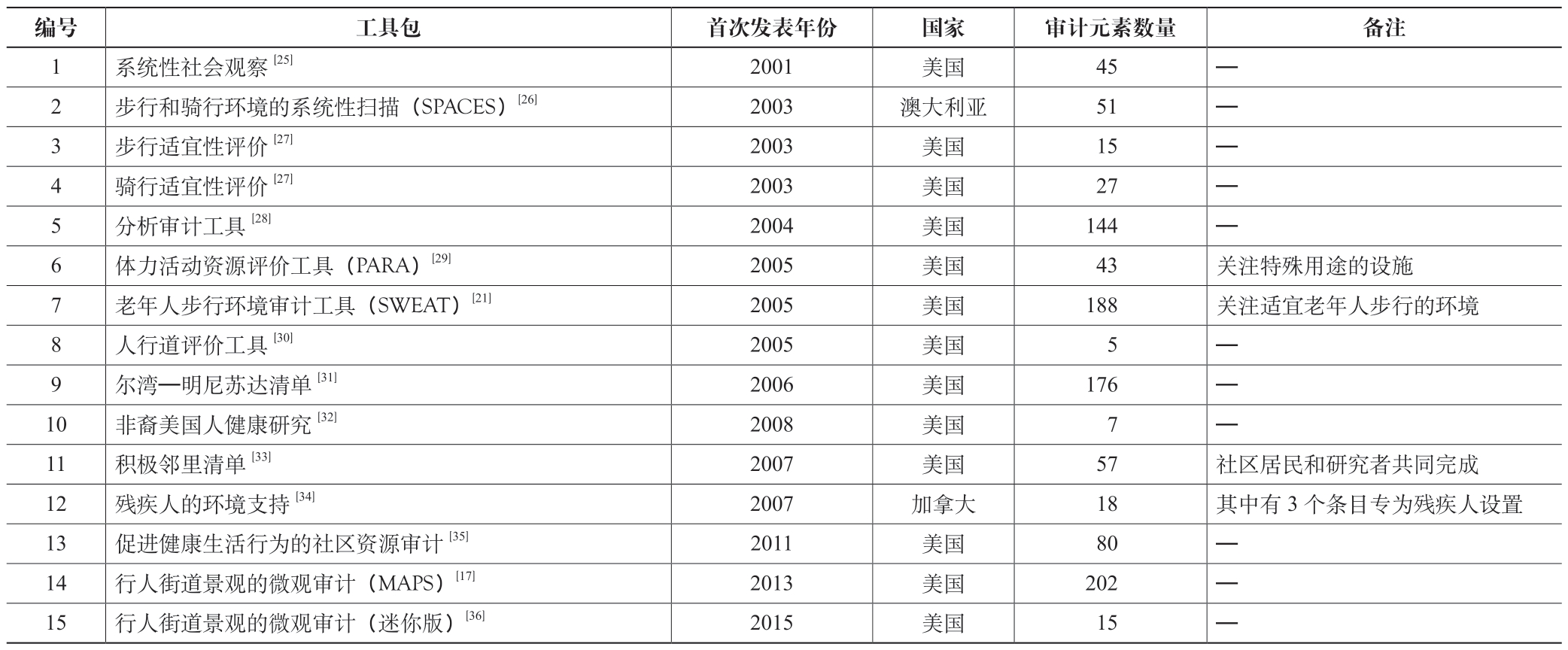

2000年以来,全球范围内的研究者根据不同研究目的开发了大量社区建成环境审计工具,表1总结了其中15个广泛应用的审计工具的首次发表年份、发表国家和审计元素数量等关键信息。

表1 常用的社区建成环境审计工具汇总

资料来源:作者根据参考文献[9]整理绘制

编号工具包首次发表年份国家审计元素数量备注1系统性社会观察[25]2001美国45—2步行和骑行环境的系统性扫描(SPACES)[26]2003澳大利亚51—3步行适宜性评价[27]2003美国15—4骑行适宜性评价[27]2003美国27—5分析审计工具[28]2004美国144—6体力活动资源评价工具(PARA)[29]2005美国43关注特殊用途的设施7老年人步行环境审计工具(SWEAT)[21]2005美国188关注适宜老年人步行的环境8人行道评价工具[30]2005美国5—9尔湾—明尼苏达清单[31]2006美国176—10非裔美国人健康研究[32]2008美国7—11积极邻里清单[33]2007美国57社区居民和研究者共同完成12残疾人的环境支持[34]2007加拿大18其中有3个条目专为残疾人设置13促进健康生活行为的社区资源审计[35]2011美国80—14行人街道景观的微观审计(MAPS)[17]2013美国202—15行人街道景观的微观审计(迷你版)[36]2015美国15—

从表1可以看出,各个审计工具的审计对象既包括针对社区步行/骑行环境的总体评价,也有针对老年人生活环境、残疾人等特殊群体以及非裔美国人等少数族裔的专项审计。审计元素数量从5个到202个不等,表明其制定具有较高的灵活性。值得注意的是,目前的审计工具均针对西方发达国家而制定。中国建成环境(如城市人口密度、主要交通出行方式等特征)与西方发达国家差别较大,针对西方制定的审计工具不能直接应用于中国城市的研究,未来亟须构建针对中国城市特征的社区建成环境审计工具。

3 以健康为导向的社区建成环境审计工具构建

健康城市规划的路径包括减少污染物对人体有害影响的底线,以及促进个体锻炼和邻里交往的上线[5]。由此,以健康为导向的社区建成环境审计(HCBA: Health-oriented Community Built-environment Audit)旨在识别社区中具有污染性、阻碍个体锻炼和交往的消极元素,为健康社区建设提供决策支持。

3.1 制定规程

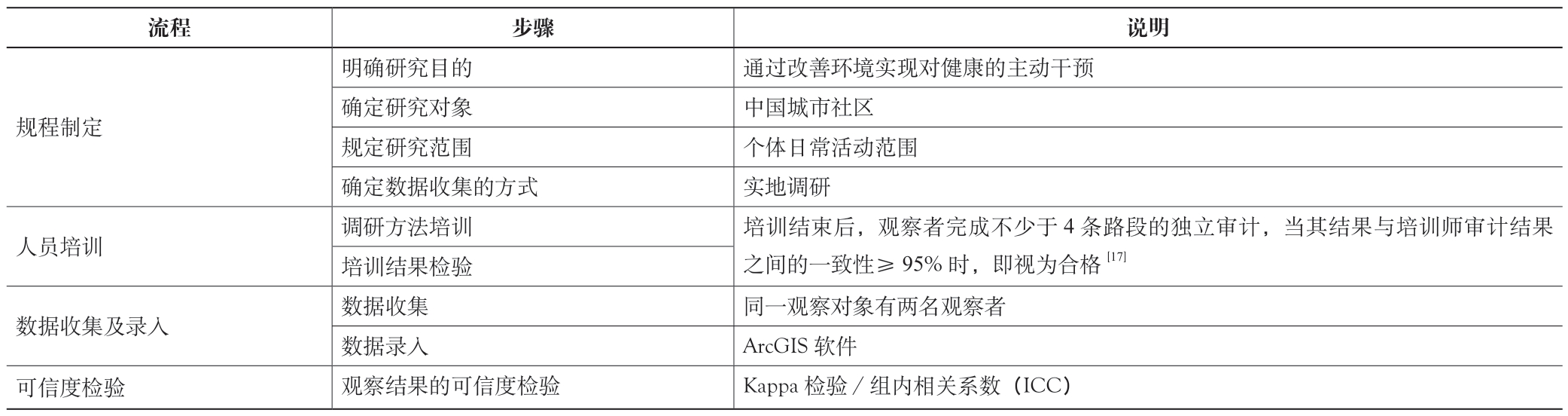

依据系统性的观察流程(图3)制定HCBA工具的操作流程,具体如表2所示。

表2 HCBA工具的操作流程

流程步骤说明规程制定明确研究目的通过改善环境实现对健康的主动干预确定研究对象中国城市社区规定研究范围个体日常活动范围确定数据收集的方式实地调研人员培训调研方法培训培训结束后,观察者完成不少于4条路段的独立审计,当其结果与培训师审计结果之间的一致性≥95%时,即视为合格[17]培训结果检验数据收集及录入数据收集同一观察对象有两名观察者数据录入ArcGIS软件可信度检验观察结果的可信度检验Kappa检验/组内相关系数(ICC)

3.2 构建框架

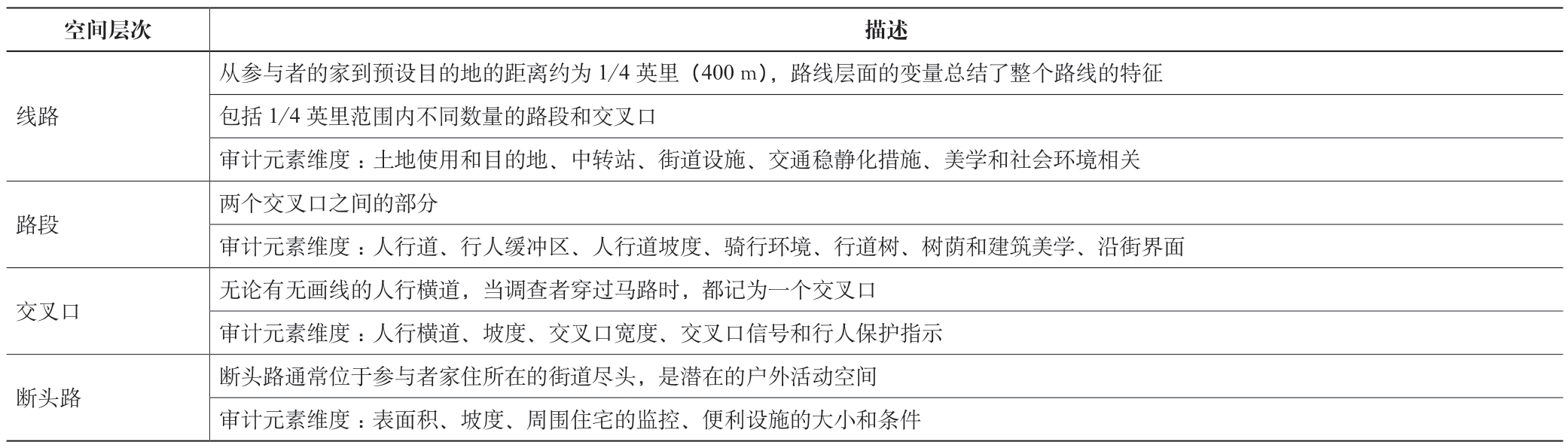

由美国加州大学詹姆斯·萨利斯教授(James Sallis)团队开发的行人街景微观审计(MAPS)工具,将个体的日常活动范围划分为线路(route)、路段(segment)、交叉口(crossing)和断头路(cul-de-sac)四个在空间上有着明确界定且相互独立的层次[17](表3)。各个空间层次的关注内容和目的均不相同:在线路层次上,主要关注线路的总体特征(如生活服务、商业和教育等各类设施的分布),其在整体上影响居民日常出行的便利性;在路段、交叉口和断头路层次,更多关注局部建成环境的特征、细节及质量对居民步行/骑行和户外活动的安全性、舒适性和趣味性的影响。MAPS工具构建的四个空间层次覆盖日常活动范围内建成环境的整体及局部,且避免了部分要素遗漏或重复审计的问题,有较好的实践参考性。

表3 MAPS工具各空间层次的描述

资料来源:参考文献[17]

空间层次描述线路从参与者的家到预设目的地的距离约为1/4英里(400 m),路线层面的变量总结了整个路线的特征包括1/4英里范围内不同数量的路段和交叉口审计元素维度:土地使用和目的地、中转站、街道设施、交通稳静化措施、美学和社会环境相关路段两个交叉口之间的部分审计元素维度:人行道、行人缓冲区、人行道坡度、骑行环境、行道树、树荫和建筑美学、沿街界面交叉口无论有无画线的人行横道,当调查者穿过马路时,都记为一个交叉口审计元素维度:人行横道、坡度、交叉口宽度、交叉口信号和行人保护指示断头路断头路通常位于参与者家住所在的街道尽头,是潜在的户外活动空间审计元素维度:表面积、坡度、周围住宅的监控、便利设施的大小和条件

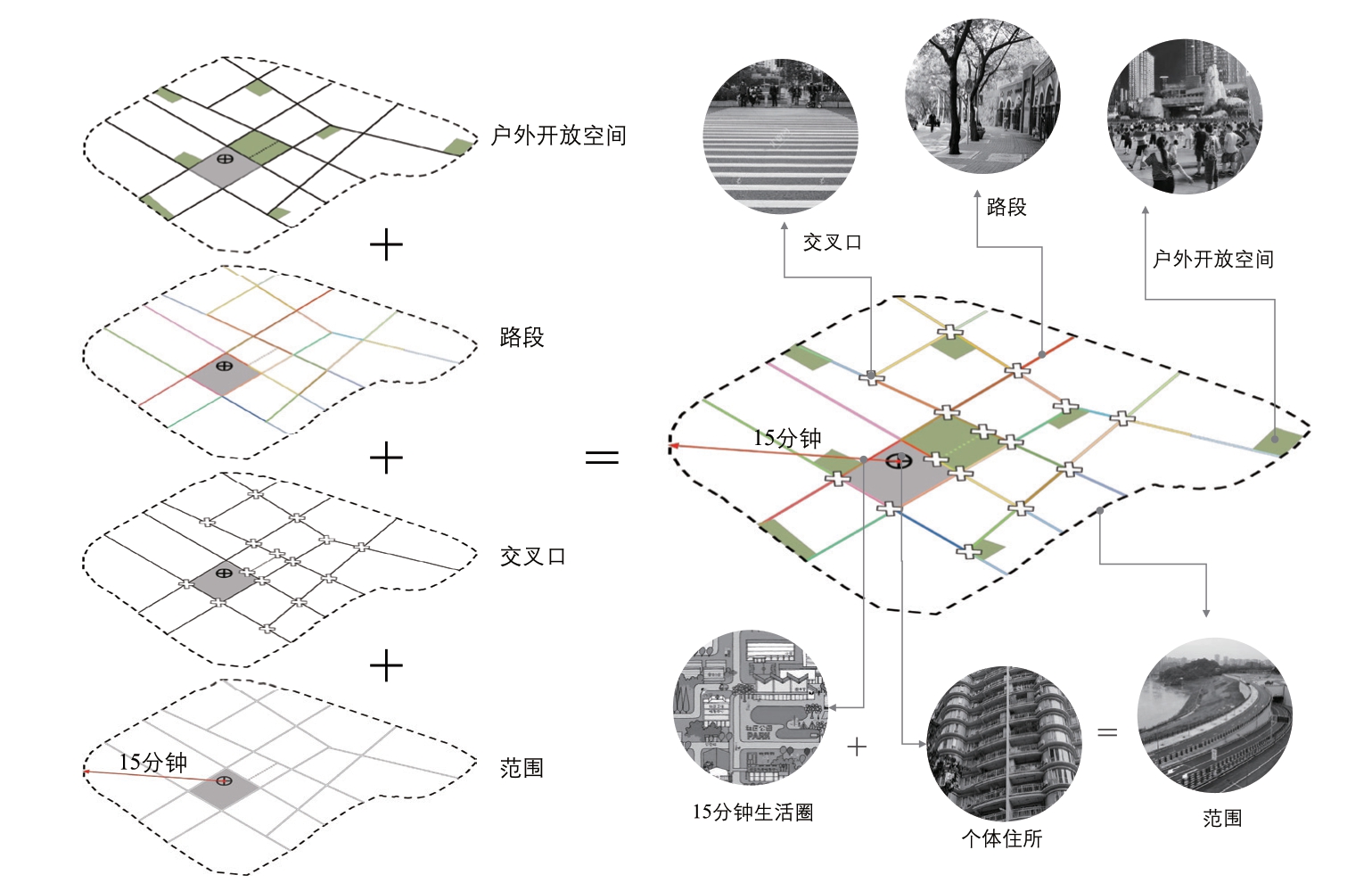

与美国分散、低密度的郊区化居住模式相比,中国城市的居住人口较为集中。中国城市居民的生活更多是在面状范围内展开,是多条线路的组合。同时,断头路在中国城市较少出现,街头公园、住区入口广场等开放空间更有可能成为居民日常活动的场所。因此,研究参考MAPS工具的空间分类方法,结合中国城市特征,将与个体健康密切相关的日常活动空间划分为范围、路段、交叉口和户外公共空间四个空间层次(图4)。

图4 HCBA工具各空间层次的关系

其中,范围指明确具体研究对象后的个体日常活动范围,关注由每天具有较固定行为的“社会个体”形成的“社区团体”的活动范围,涵盖居民一日至一周所开展的各类活动,一般采用15分钟步行生活圈范围[37]。在范围层次主要关注与居民日常生活相关的各类设施的配置水平。路段和交叉口是一组成对出现的要素,交叉口犹如人的关节,路段则是关节间的一段段骨骼。每一个道路穿越记为一处交叉口(人行横道/天桥/地下通道),两个临近交叉口之间的道路区域则记为一个路段。户外开放空间包含广场、公园、居住区户外场地和体育场地四类,往往是社区居民自发集聚、频繁使用的场所,也是居民们休闲、娱乐和交往等活动的容器。在路段、交叉口和户外空间层次,主要关注其空间特征及品质。

3.3 确定审计元素

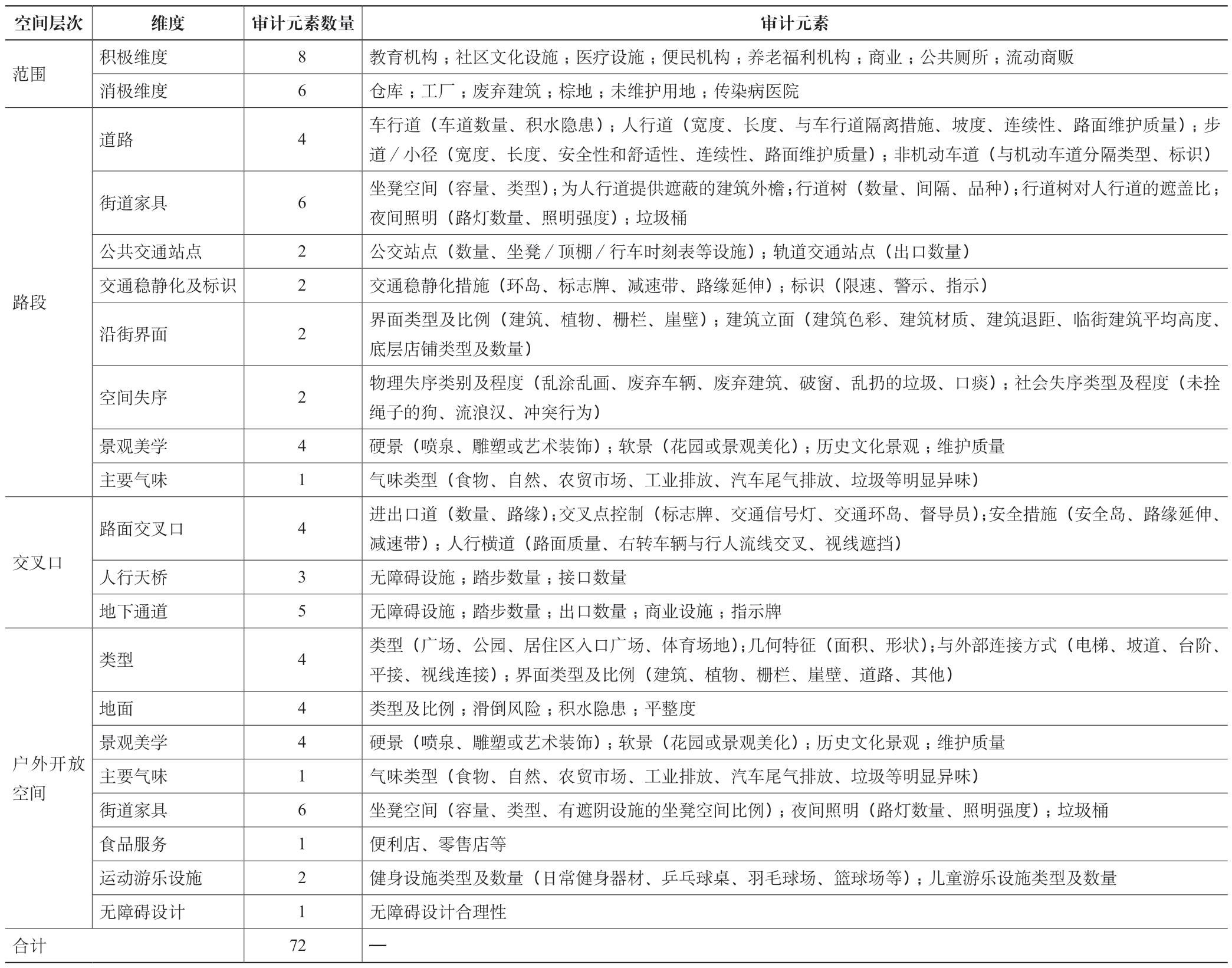

基于本研究中社区建成环境审计对象的界定、HCBA工具的构建目的以及各空间层次的内涵,确定环境审计元素(表4)。

表4 HCBA审计元素列表

空间层次维度审计元素数量审计元素范围积极维度8教育机构;社区文化设施;医疗设施;便民机构;养老福利机构;商业;公共厕所;流动商贩消极维度6仓库;工厂;废弃建筑;棕地;未维护用地;传染病医院路段道路4车行道(车道数量、积水隐患);人行道(宽度、长度、与车行道隔离措施、坡度、连续性、路面维护质量);步道/小径(宽度、长度、安全性和舒适性、连续性、路面维护质量); 非机动车道(与机动车道分隔类型、标识)街道家具6坐凳空间(容量、类型);为人行道提供遮蔽的建筑外檐;行道树(数量、间隔、品种);行道树对人行道的遮盖比;夜间照明(路灯数量、照明强度);垃圾桶公共交通站点2公交站点(数量、坐凳/顶棚/行车时刻表等设施);轨道交通站点(出口数量)交通稳静化及标识2交通稳静化措施(环岛、标志牌、减速带、路缘延伸);标识(限速、警示、指示)沿街界面2界面类型及比例(建筑、植物、栅栏、崖壁);建筑立面(建筑色彩、建筑材质、建筑退距、临街建筑平均高度、底层店铺类型及数量)空间失序2物理失序类别及程度(乱涂乱画、废弃车辆、废弃建筑、破窗、乱扔的垃圾、口痰);社会失序类型及程度(未拴绳子的狗、流浪汉、冲突行为)景观美学4硬景(喷泉、雕塑或艺术装饰);软景(花园或景观美化);历史文化景观;维护质量主要气味1气味类型(食物、自然、农贸市场、工业排放、汽车尾气排放、垃圾等明显异味)交叉口路面交叉口4进出口道(数量、路缘);交叉点控制(标志牌、交通信号灯、交通环岛、督导员);安全措施(安全岛、路缘延伸、减速带);人行横道(路面质量、右转车辆与行人流线交叉、视线遮挡)人行天桥3无障碍设施;踏步数量;接口数量地下通道5无障碍设施;踏步数量;出口数量;商业设施;指示牌户外开放空间类型4类型(广场、公园、居住区入口广场、体育场地);几何特征(面积、形状);与外部连接方式(电梯、坡道、台阶、平接、视线连接);界面类型及比例(建筑、植物、栅栏、崖壁、道路、其他)地面4类型及比例;滑倒风险;积水隐患;平整度景观美学4硬景(喷泉、雕塑或艺术装饰);软景(花园或景观美化);历史文化景观;维护质量主要气味1气味类型(食物、自然、农贸市场、工业排放、汽车尾气排放、垃圾等明显异味)街道家具6坐凳空间(容量、类型、有遮阴设施的坐凳空间比例);夜间照明(路灯数量、照明强度);垃圾桶食品服务1便利店、零售店等运动游乐设施2健身设施类型及数量(日常健身器材、乒乓球桌、羽毛球场、篮球场等); 儿童游乐设施类型及数量无障碍设计1无障碍设计合理性合计72—

3.4 建立数据库

以ArcGIS软件为基础,高效录入数据并进行数据组织管理,建立以健康为导向的社区建成环境审计数据库。建立数据库是一个调查学习的过程,可以快速查清社区中的环境现状和可利用的资源,由此研判社区的关键问题和主要矛盾,制定环境提升方案和优先次序。在此基础上,可对社区的建成环境进行持续跟踪记录,建立面板数据库,为探索社区建成环境与个体健康结果之间的因果关系提供数据支撑。

4 结论与展望

4.1 结论

社区建成环境审计是评估环境微观元素是否达到约定目标或者被有效利用的一种方法,主要依赖实地或在线观察的方式进行,核心在于如何确保观察结果的可靠性。本研究提出通过构建系统性的观察流程和检验观察结果可信度两条路径来获取可靠的观察结果。系统的观察流程包括制定规程、人员培训、数据收集及录入和可信度检验四个部分,数据检验则主要依赖IOR/IOA指标,其值越大,表明观察结果的可信度越高。本研究以促进个体健康为目的,构建以健康为导向的社区建成环境审计工具(HCBA),其包含15分钟生活圈范围、路段、交叉口和户外开放空间四个层次,共计72个审计元素。该工具为推进健康社区实践和相关实证研究提供了方法支撑。

4.2 展望

如何将社区建成环境审计工具应用于健康社区建设是未来研究的重点。本文认为可以从以下三个方面着手。

第一,将社区建成环境审计纳入社区规划过程,制定面向实施的社区发展方案。社区发展过程主要分为社区组织、构想、规划、实施与评估五个阶段[7]。环境微观元素的更新与提升所花费的时间和金钱相对较少,对于政府而言具有较强的实施性,因此将社区建成环境审计纳入社区规划阶段,通过实地或现场调研的方式,审计社区范围内各元素的特征及质量,有助于准确理解当前环境存在的问题,制定面向实施的社区发展方案。

第二,建立“元素评估—场景研判”的社区更新思路。在后工业时代,场景作为一种新的“生产要素”,是影响地方发展的关键因素[38]。简单罗列出建成环境各元素不一定能表达整个场景的舒适性、文化意涵等特征。场景是元素组合的效果,相同元素的不同组合方式可营造不同的场景特征及氛围[38]。未来研究中,在对建成环境各元素特征及质量进行审计的基础上,应基于场景理论分析元素的组合关系。但场景的整体特征并不能被直接捕捉,将场景分解为不同元素的组合,有助于提出更具有针对性的环境更新策略。

第三,根据社区的在地特征进行审计要素的重构。不同社区之间在气候、文化、建成环境水平、社会经济条件、个体生活方式和社会交往等方面存在明显的地方差异,本研究构建的以健康为导向的社区建成环境审计工具存在一定的局限性,并不能适用于所有社区。该工具的核心在于提供一套思考的逻辑和解决问题的方法,而非一个完美的解决方案。根据研究对象灵活选择审计元素和制定元素评估标准正是社区审计方法所拥有的巨大潜力。未来研究需在识别社区在地特征及主要矛盾的前提下进行审计元素的重构,制定“一区一议”、更具针对性的审计工具包。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

感谢匿名审稿人对文章初稿提出的宝贵意见和建议。

[1] GILES-CORTI B, VERNEZ-MOUDON A, REIS R, et al. City planning and population health: a global challenge[J]. The lancet, 2016, 388(10062): 2912-2924.

[2] 王一. 健康城市导向下的社区规划[J]. 规划师, 2015, 31(10): 101-105.

[3] 王宏, 崔东旭. 基于健康需求特征的济南居住社区建成环境研究[J]. 城市发展研究, 2020, 27(3): 77-82.

[4] 王兰, 廖舒文, 赵晓菁. 健康城市规划路径与要素辨析[J]. 国际城市规划, 2016, 31(4): 4-9.

[5] 于一凡, 胡玉婷. 社区建成环境健康影响的国际研究进展——基于体力活动研究视角的文献综述和思考[J]. 建筑学报, 2017(2): 33-38.

[6] ECHEVERRÍA S, DIEZ-ROUX A V, SHEA S, et al. Associations of neighborhood problems and neighborhood social cohesion with mental health and health behaviors: the multi-ethnic study of atherosclerosis[J].Health & place, 2008, 14(4): 853-865.

[7] 黄瓴. 从“需求为本”到“资产为本”——当代美国社区发展研究的启示[J]. 室内设计, 2012, 27(5): 3-7.

[8] 龙瀛. 颠覆性技术驱动下的未来人居——来自新城市科学和未来城市等视角[J]. 建筑学报, 2020(增刊1): 34-40.

[9] BROWNSON R C, HOEHNER C M, DAY K, et al. Measuring the built environment for physical activity: state of the science[J]. American journal of preventive medicine, 2009, 36(4 supplement): 99-123.

[10] 曹新宇. 社区建成环境和交通行为研究回顾与展望:以美国为鉴[J].国际城市规划, 2015, 30(4): 46-52.

[11] CERVERO R, KOCKELMAN K. Travel demand and the 3Ds: density,diversity, and design[J]. Transportation research part d: transport and environment, 1997, 2(3): 199-219.

[12] EWING R, CERVERO R. Travel and the built environment[J]. Journal of the American Planning Association, 2010, 76(3): 265-294.

[13] 姜洋, 王悦, 解建华, 等. 回归以人为本的街道:世界城市街道设计导则最新发展动态及对中国城市的启示[J]. 国际城市规划, 2012, 27(5):65-72.

[14] 熊文, 马瑞, 姜腾, 等. 北京云景东路街道空间人本评价研究[C] // 活力城乡·美好人居——2019中国城市规划年会论文集. 重庆, 2019:14.

[15] BURTON E J, MITCHELL L, STRIDE C B. Good places for ageing in place: development of objective built environment measures for investigating links with older people’ s wellbeing[J]. BMC public health, 2011, 11(1): 839.

[16] MEHTA V. Look closely and you will see, listen carefully and you will hear:urban design and social interaction on streets[J]. Journal of urban design,2009, 14(1): 29-64.

[17] MILLSTEIN R A, CAIN K L, SALLIS J F, et al. Development, scoring, and reliability of the Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS)[J].BMC public health, 2013, 13(1): 403.

[18] CAROL P. Community auditing as community development[J]. Community development journal, 1998(3): 249-259.

[19] CUNNINGHAM G O, MICHAEL Y L, FARQUHAR S A, et al.Developing a reliable senior walking environmental assessment tool[J].American journal of preventive medicine, 2005, 29(3): 215-217.

[20] 威廉· H.怀特. 小城市空间的社会生活[M]. 叶齐茂, 倪晓晖, 译. 上海译文出版社, 2016.

[21] OTTONI C A, SIMS-GOULD J, WINTERS M, et al. “Benches become like porches”: built and social environment influences on older adults’experiences of mobility and well-being[J]. Social science & medicine, 2016,169: 33-41.

[22] 鲁斐栋, 谭少华. 建成环境对体力活动的影响研究:进展与思考[J]. 国际城市规划, 2015, 30(2): 62-70.

[23] ZHU W, SUN Y, KURKA J, et al. Reliability between online raters with varying familiarities of a region: Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes(MAPS)[J]. Landscape and urban planning, 2017, 167: 240-248.

[24] MASTROFSKI S D, PARKS R B, MCCLUSKEY J D. Systematic social observation in criminology[M] // PIQUERO A R, WEISBURD D, eds.Handbook of quantitative criminology. New York: Springer, 2010: 225-247.

[25] CAUGHY M O, CAMPO P J O, PATTERSON J. A brief observational measure for urban neighborhoods[J]. Health & place, 2001, 7(3): 225-236.

[26] PIKORA T, GILES-CORTI B, BULL F, et al. Developing a framework for assessment of the environmental determinants of walking and cycling[J].Social science & medicine, 2003, 56(8): 1693-1703.

[27] EMERY J, CRUMP C, BORS P. Reliability and validity of two instruments designed to assess the walking and bicycling suitability of sidewalks and roads[J]. American journal of health promotion, 2003, 18(1): 38-46.

[28] BROWNSON R C, HOEHNER C M, BRENNAN L K, et al. Reliability of two instruments for auditing the environment for physical activity[J]. Journal of physical activity and health, 2004, 1(3): 191-208.

[29] LEE R E, BOOTH K M, REESE-SMITH J Y, et al. The Physical Activity Resource Assessment (PARA) instrument: evaluating features, amenities and incivilities of physical activity resources in urban neighborhoods[J]. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 2005, 2: 13.

[30] WILLIAMS J E, EVANS M, KIRTLAND K A, et al. Development and use of a tool for assessing sidewalk maintenance as an environmental support of physical activity[J]. Health promotion practice, 2005, 6(1): 81-88.

[31] BOARNET M G, DAY K, ALFONZO M, et al. The Irvine-Minnesota inventory to measure built environments: reliability tests[J]. American journal of preventive medicine, 2006, 30(2): 153-159.

[32] ANDRESEN E M, MALMSTROM T K, WOLINSKY F D, et al. Rating neighborhoods for older adult health: results from the African American health study[J]. BMC public health, 2008, 8: 35.

[33] HOEHNER C M, IVY A, BRENNAN RAMIREZ L K, et al. Active neighborhood checklist: a user-friendly and reliable tool for assessing activity friendliness[J]. American journal of health promotion, 2007, 21(6): 534-537.

[34] SPIVOCK M, GAUVIN L, BRODEUR J M. Neighborhood-level active living buoys for individuals with physical disabilities[J]. American journal of preventive medicine, 2007, 32(3): 224-230.

[35] MCGUIRT J T, JILCOTT S B, VU M B, et al. Conducting community audits to evaluate community resources for healthful lifestyle behaviors: an illustration from rural eastern north Carolina[J]. Preventing chronic disease,2011, 8(6): A149.

[36] SALLIS J F, CAIN K L, CONWAY T L, et al. Is your neighborhood designed to support physical activity? a brief streetscape audit tool[J]. Preventing chronic disease, 2015, 12: E141.

[37] 李萌. 基于居民行为需求特征的“15分钟社区生活圈”规划对策研究[J].城市规划学刊, 2017(1): 111-118.

[38] 丹尼尔·西尔, 特里·克拉克. 场景:空间品质如何塑造社会生活[M].祁述裕, 吴军, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.