引言

在城市形态学(urban morphology)的研究领域,对研究中关注的形态要素进行对象界定是开展研究的第一步[1]。作为城市形态研究对象的形态要素种类很多,既有城市和区域等相对宏观的形态要素,也包括街区、街道、建筑等相对微观的形态要素[2-3]。不同尺度的要素对象决定了城市形态研究的分辨率(resolution)。通常而言,研究对象的形态要素越微观,对象界定的精细化程度要求也越高,有时界定方式的不同会对量化研究的结果产生较大影响[4-5]。城市形态微观要素界定中,经常会遇到诸如街区(block)和用地(plot)这样边界较为清晰的要素对象,可通过具体的范围轮廓线① 如街区边界、土地权属边界等。来直接定义其对象的空间尺度。与此同时,也有诸如街道(street)和街口(intersection)等“不定形”要素,其三维形态不太能够被准确的范围轮廓所定义[6-9]。对这些要素三维形态的精细化界定是本文的研究重点。

对象界定问题看似很小,却是城市形态研究的前置性步骤,具有牵一发而动全身的全局效应[10-11]。对象界定的精细化程度将直接影响后续形态量化中的指标测度乃至研究结果。既有方法中对于“不定形”微观形态要素是如何进行对象界定的?在科学技术日趋发展的当代,是否能够通过数字化技术流程,使得这些微观形态要素的界定更加精细化,以符合不同研究的需要?针对此,本文首先对既有界定中的定制缓冲法进行回顾与反思,并通过解构的方式将街道、街口等特定微观要素的三维形态拆解成由核心开敞空间与建成实体空间所构成的整体,进而通过数字化技术实现这一原理。实证研究中,以南京老城为例,进一步阐述该原理在实际应用中的操作方法。

1 定值缓冲法:回顾与反思

在对诸如街道、街口等微观要素进行界定时,最常用的界定方法是借助ArcGIS等软件进行缓冲区分析,建立目标地理空间的影响范围[12-13]。以街道为例,维尔拉德(Vialard)通过对街区边界的缓冲区分析,建立了街道单侧形态的空间范围界定[14];克洛普夫(Kropf)基于街道中心线进行双边缓冲区分析,并将缓冲范围内的地块空间纳入街道三维形态的界定中,形成一个整体[15];还有学者在街道中心线双边缓冲区分析的基础上,通过沃罗诺伊算法(Voronoi Diagram)① 由俄国数学家沃罗诺伊(Georgy Fedoseevich Voronoi)建立的空间分割算法。原理从街口处进行分割,使得两两街道之间的界定不发生重叠[16]。从本质上看,这些方法体现的是一种基于固定距离数值的缓冲区分析形成对街道三维形态的对象界定,笔者将其概括为“定值缓冲法”。

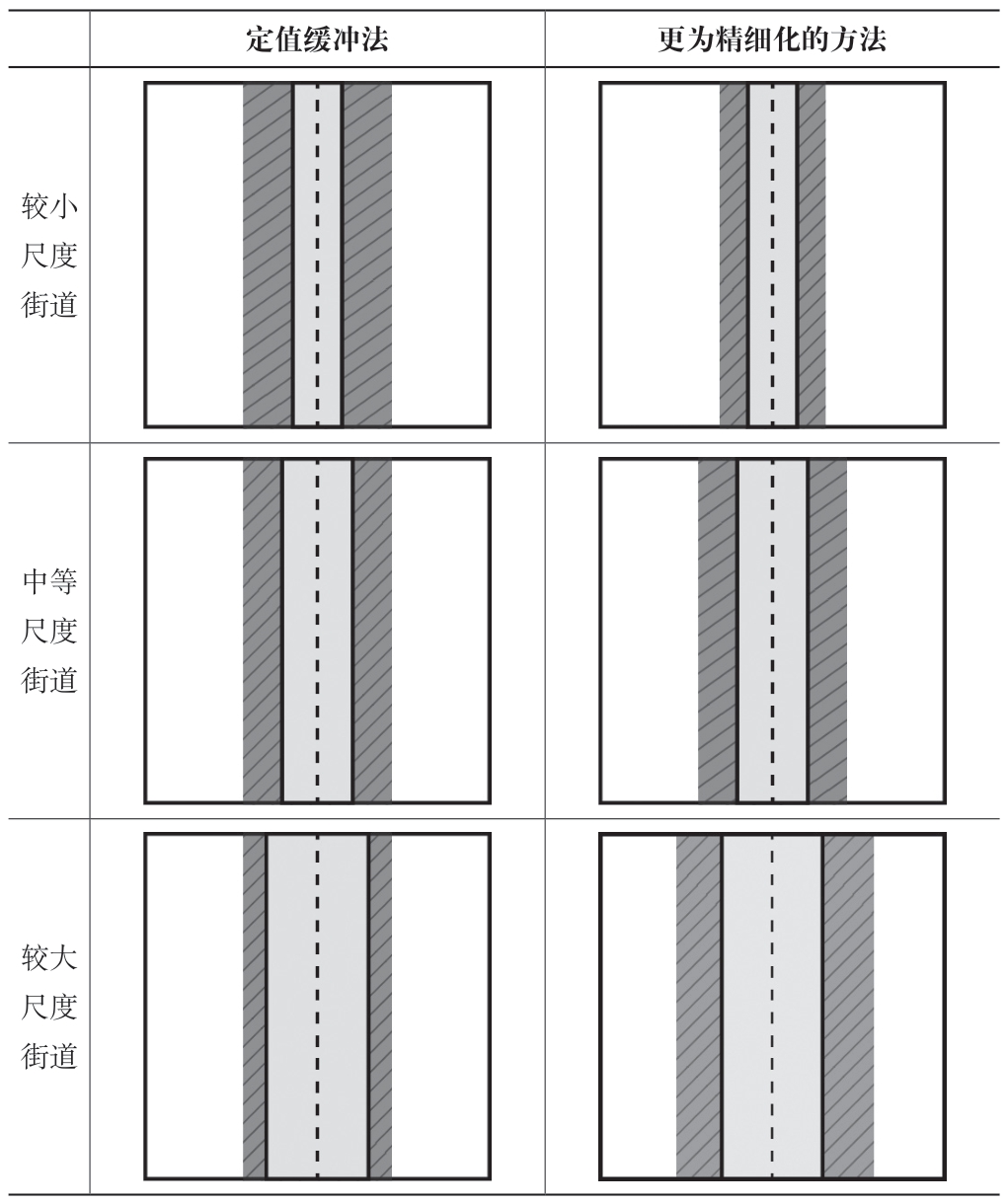

定值缓冲法的特点是简单高效,但其不足也较为明显。表1中左列体现的是定值缓冲法在界定街道空间中的原理,即对于城市中宽窄不一的各条街道,均基于街道中心线生成一个固定距离数值② 既有文献研究中固定距离数值的常见取值包括30 m、50 m、80 m等。的缓冲区宽度来界定其范围。这个固定数值本身的选取缺乏必要的依据,在实际操作过程中会遇到明显的标准不一致的问题。例如:如果街道本身较宽,通过定值缓冲法界定下来两侧的建筑建成环境通常只有很少一部分被囊括进来,呈现出“两张皮”的状态,甚至接近于街道界面;相反,同样的定值缓冲区作用于较小尺度的街道,两侧的建筑建成环境则有相当一部分体现在被界定的对象中。定制缓冲法界定中所产生的标准不一致,会导致后续研究中不同街道之间的形态指标缺乏可比性。

表1 “定值缓冲法”界定街道空间的局限性

注: 中间浅灰色区域代表街道中间的开敞空间区域,两侧深灰色区域代表街道两侧建筑建成环境的区域。表2图示原理与其类似。

定值缓冲法更为精细化的方法较小尺度街道images/BZ_23_349_1711_702_2064.pngimages/BZ_23_810_1711_1163_2064.png中等尺度街道images/BZ_23_349_2092_702_2445.pngimages/BZ_23_810_2092_1163_2445.png较大尺度街道images/BZ_23_349_2473_702_2825.pngimages/BZ_23_810_2473_1163_2825.png

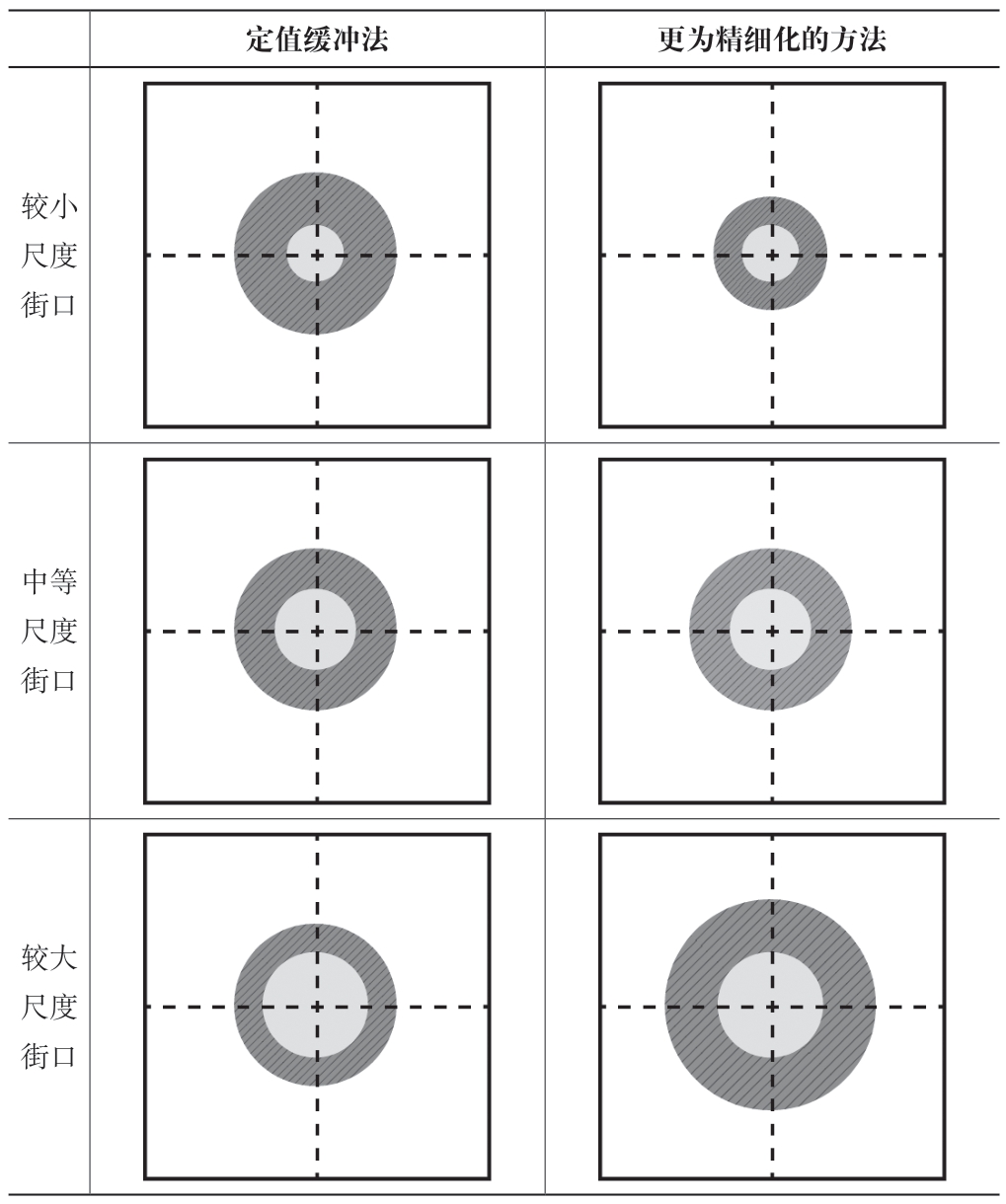

与街道空间的界定相似,对街口要素的对象界定中大量使用的也是定值缓冲法,只不过从基于“线要素”为对象的缓冲区分析转变为基于“点要素”进行缓冲区分析。有学者基于固定的半径距离,界定了77个中心点附近的形态区域对象[17];还有学者基于道路交叉口的点数据生成1 km×1 km的方形栅格区域[18]。同样地,定值缓冲法在界定街口空间时的局限性也显而易见,对于不同尺度的街口很难提供一个精细化的界定标准(表2)。

表2 “定值缓冲法”界定街口空间的局限性

定值缓冲法更为精细化的方法较小尺度街口images/BZ_23_1413_1711_1764_2064.pngimages/BZ_23_1874_1711_2225_2064.png中等尺度街口images/BZ_23_1413_2092_1764_2445.pngimages/BZ_23_1874_2092_2225_2445.png较大尺度街口images/BZ_23_1413_2473_1764_2825.pngimages/BZ_23_1874_2473_2225_2825.png

2 非定值缓冲法:面向精细化的尺度选择

通过以上回顾与反思可以看出,既有的城市形态微观要素界定过程中所采用的定值缓冲法是一种相对简化但粗糙的界定方法。在城市研究走向精细化、智能化的当代[19-20],这样的精度显然无法满足形态分析的需要。尤其是近几年来,在技术的内在驱动与实践的外部驱动下,以城市整体或其中相对完整的片区为对象的大尺度形态分析愈发受到关注[21]。由此,在微观城市形态要素界定中,更为精细化的应对策略亟待提出。本文在既有方法的基础上,提出一种“非定值缓冲法”的界定方法,并从解构思路和数字化技术流程两个方面进行阐述。

2.1 解构思路

区别于街区和用地这样由实体边界“圈定”的形态要素,本文重点关注的诸如街道和街口等形态要素是一种“由开敞空间主导”、边界相对模糊的对象。基于此,本文提出一种解构的策略,将此类要素的三维形态视为由“核心开敞空间”与“建成实体空间”所共同构成的整体。如表1、表2中右列的图示,在对街道、街口等对象进行界定时,首先应对位于街道中间的开敞空间、位于街口中心的开敞空间进行尺度界定;再根据测得的核心开敞空间尺度,根据研究需要针对性地构造并选择街道两侧和街口四周含有建筑的建成实体空间尺度的对应关系。这样,街道和街口三维形态的范围就一定程度上与其核心开敞空间尺度关联在一起。

相比于定值缓冲法,本文提出的解构思路并没有颠覆缓冲区分析的本质,而是通过解构,将街道和街口等以开敞空间为主导的微观形态要素的对象界定与要素自身的尺度关联在一起,进而为城市中千姿百态、尺度各异的街道和街口对象提供了一种可变的、非固定的缓冲区数值。本文将这种 “量体裁衣”式的微观形态要素界定应对策略称为“非定值缓冲法”。

2.2 数字化技术流程

基于以上的解构思路,不难看出运用非定值缓冲法进行精细化的尺度选择可分为两个步骤:第一步是测量核心开敞空间的尺度,第二步是计算建成实体空间的尺度。本文以街道形态的对象界定为例,阐述两个步骤中所包含的数字化技术流程。

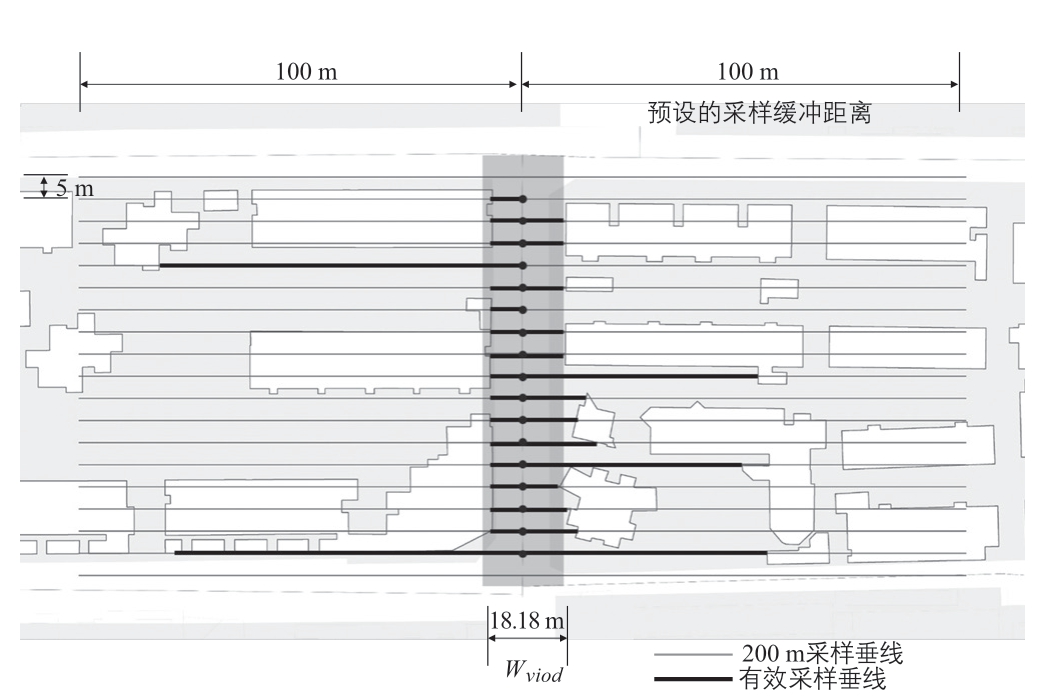

首先测量核心开敞空间尺度。对于街道而言,用街道平均开敞空间宽度作为核心开敞空间尺度的表征。以一条样例街道阐述其算法原理(图1)。基于街道中心线对应的线段进行等距取样,例如可以将距离参数设置为5 m,在样例街道中心线上共获取19个取样点;对于每个取样点,过该点作街道中心线的垂线。对于每条垂线,分别识别其由采样点出发,与街道两侧建筑相交的第一个交点,计算两侧交点之间的线段长度作为有效取样长度。需要说明的是,为减小运算量,提高算法效率,设定垂线总长为200 m,即由街道中心线向两侧各缓冲100 m作为有效范围,这意味着如果垂线在街道中心线两侧100 m的范围内并未和任何建筑产生相交,则认为该侧并不产生有效取样长度。

图1 街道平均开敞空间宽度算法图解

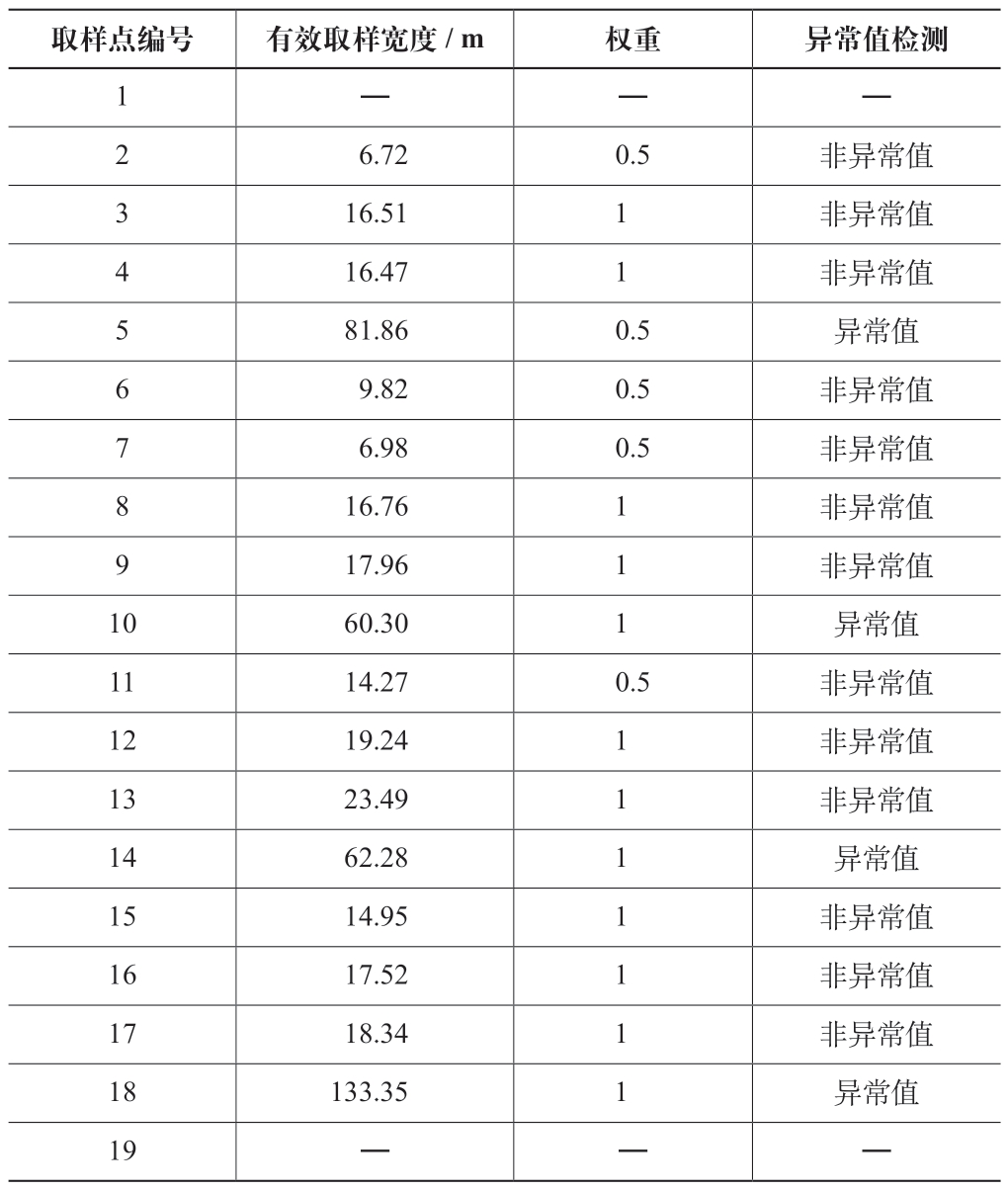

对于一个采样点,若其两侧均产生有效取样长度,则该取样长度的权重记为1;若其仅有一侧产生有效取样长度,则该取样长度的权重记为0.5;若其两侧均不产生有效取样长度,则不存在有效取样宽度,也不参与后续运算。例如样例街道的采样过程中,有5个采样点对应的取样长度权重为1,有12个采样点对应的取样长度权重为0.5,有2个采样点未产生有效取样长度(表3)。记权重记为1的有效取样长度对应的数据集为{ai},权重为0.5的有效取样长度对应的数据集为{bi};考察数据集{ ai, 2bi }的上下四分位数(quantile)分布,将上四分卫点以上的高值数据视为异常值,并对其对应的采样点编号进行标记。对标记为非异常值的采样点编号对应的有效取样宽度进行加权平均数运算,即得到街道平均开敞空间宽度为18.18 m,对应图中深灰色区域的宽度。至此,测得街道的核心开敞空间宽度Wvoid。

表3 样例街道采样点属性表

取样点编号有效取样宽度/ m权重异常值检测1——2 6.72 0.5非异常值3 16.51 1非异常值4 16.47 1非异常值5 81.86 0.5异常值6 9.82 0.5非异常值7 6.98 0.5非异常值8 16.76 1非异常值9 17.96 1非异常值10 60.30 1异常值11 14.27 0.5非异常值12 19.24 1非异常值13 23.49 1非异常值14 62.28 1异常值15 14.95 1非异常值16 17.52 1非异常值17 18.34 1非异常值18 133.35 1异常值19——

第二步是基于已经得到的街道核心开敞空间尺度Wvoid进一步计算其两侧建成实体空间的尺度Wmass。

对于Wmass这个参数的设定,同样存在多种可能性。例如:可以将其设为一个定值常数,这意味着将街道三维形态界定为由街道中间开敞空间以及两侧固定距离内的建筑建成环境所构成的整体;也可以将Wmass设定为与Wvoid相关的函数关系,这里默认街道三维形态中包含的两侧建筑建成环境的宽度与其中间开敞空间的宽度是相关的。最终,在非定值缓冲法中,既定街道中心线的缓冲距离W体现为核心开敞空间尺度与建成实体空间尺度之和:

同样地,运用非定值缓冲法作用于街口要素也体现出类似的原理。只不过第一步是对街口核心开敞空间进行尺度界定① 例如可以通过测量街道中心线的交点,即街口中心点到四周最近建筑的距离。,再通过构造街口四周建成实体空间与核心开敞空间之间的尺度关系,得到最终的街口对象范围。

3 实证研究:南京老城街道形态解析

通过非定值缓冲法进行特定微观要素的对象界定是更为精细化的尺度选择,也是开展城市形态分析的第一步。本文通过对南京老城街道形态的实证研究,说明该方法在具体研究中的操作过程,以及基于该界定方法如何进一步实施形态解析。

3.1 南京老城街道形态的对象界定

本文研究中使用南京老城数据库② 南京老城是作者研究团队长期跟踪的对象,自2000年起,研究团队定期组织工作室全体人员对其进行实地踏勘及测绘,并与各类网络公开城市数据集进行比对,如OpenStreetMap(OSM),每隔五年留档一次,获得精确到街区轮廓、街道中心线、建筑轮廓及高度的地形图数据。本次实证研究所用数据库对应年份为2020年,使用WGS_1984坐标系对应的投影坐标系。2020年,南京老城共有建筑103 506个,总占地面积为11.86 km2,总建筑面积达到58.55 km2。,并基于交叉点进行判定,共遴选出2 152个有效的街道中心线的线段,作为本次研究的街道对象(图2)。本文研究中采用的基本假设是街道开敞空间两侧的建成实体空间尺度Wmass与街道核心开敞空间尺度Wvoid成正比关系,简单地说,即街道越宽,其三维形态中包括的建筑建成环境也越宽。

图2 南京老城街道对象编号图(2020年)

再结合箱体宽度的公式,可以进行进一步的公式变形:

因公式中k为常数,所以公式可以进一步简化为:

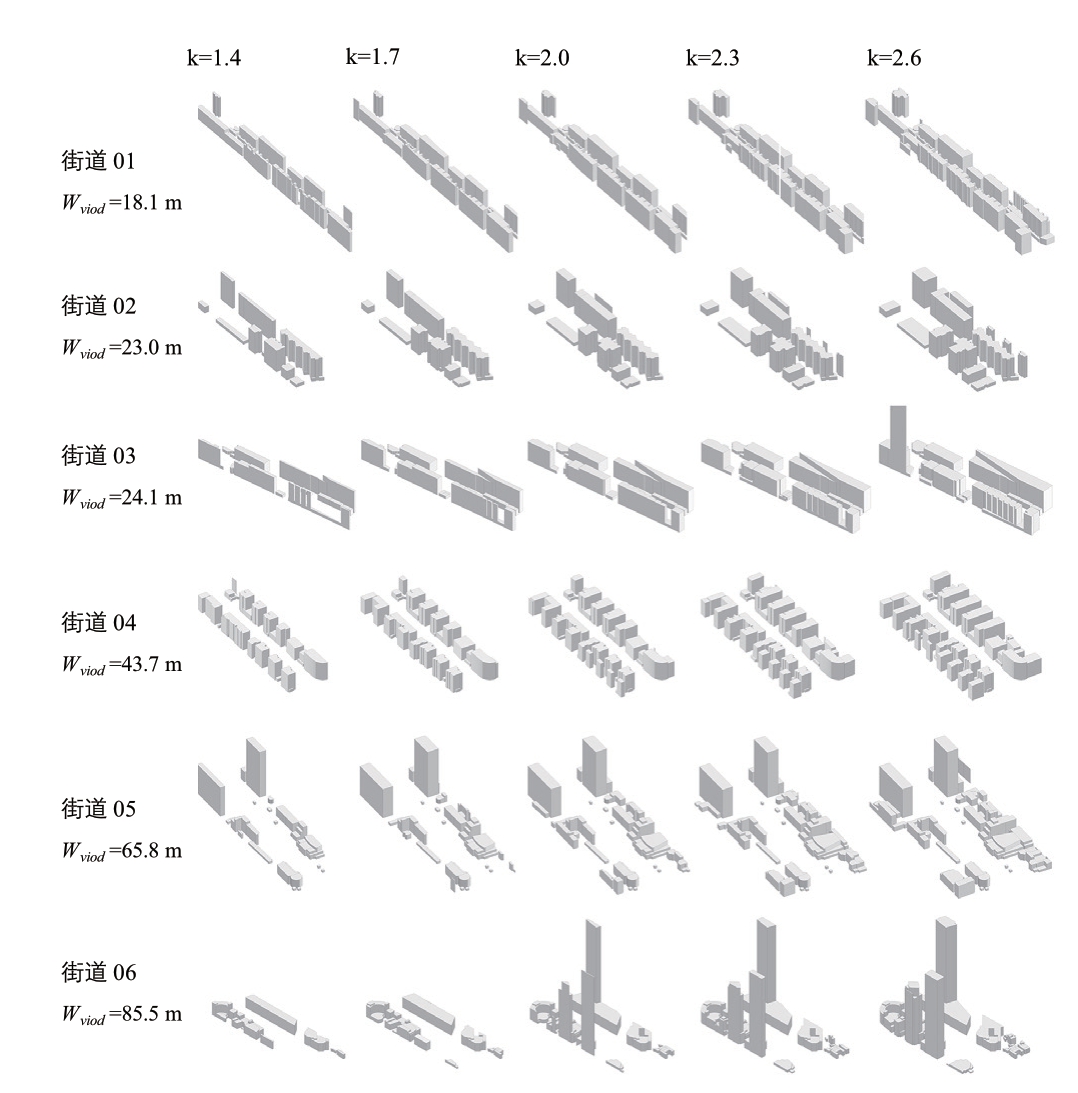

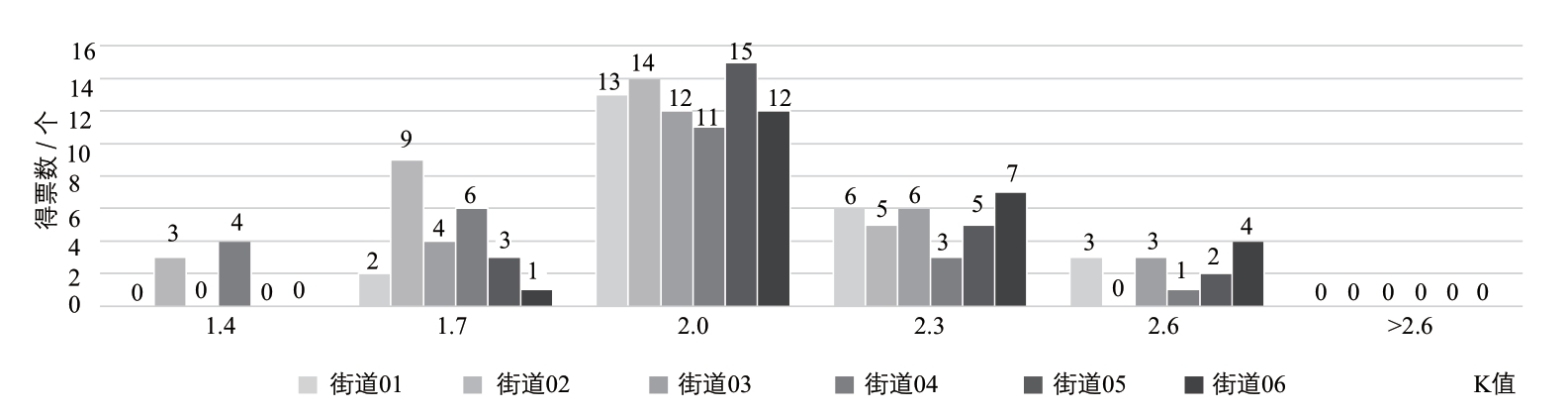

为验证这样的假设,同时确定正比例系数的参数,本文研究中引入问卷法③ 问卷旨在让相关专业的从业人员,分别对每条街道不同k取值下的形态进行比较,选择最能代表该街道三维形态的对象。最终,收集到来自不同高校、设计院的20位建筑和城市设计专业从业人员的问卷样本,样本中从业时间最长的达到15年,最短的为3年。。在数据库中随机选择6条宽度不一④ 在数据库中提取其平均开敞空间宽度,分别为18.1 m、23.0 m、24.1 m、43.7 m、65.8 m、85.5 m。、形态各异的街道,通过SketchUp软件对其进行三维建模(图3)。对每一条街道,分别呈现不同k取值下计算得到的箱体宽度对应的三维形态① 问卷中提供的k的取值为:1.4、1.7、2.0、2.3、2.6,以及大于2.6。一个先验的逻辑推导是k的取值既不能太小也不能太大。若太小,则街道三维形态接近于“沿街一层皮”或街道界面的概念;若太大,则街道作为一个线性空间的重要特征减弱。。结果显示,选择k=2.0对应的街道三维形态最具有代表性(图4),并且这个取值对全部6条街道均适用。这样的结果从一定意义上说明先前假设具有合理性,即箱体模型下的街道三维形态对应的宽度同街道平均开敞空间宽度成正比,并且2.0作为正比例系数的推荐值② 值得注意的是,2.0的参数选择是本文研究中基于特定样本的问卷调查所得出的推荐解。这一参数的推荐解不代表适用于其他城市建成环境的样本。同时,本文研究中采用的基本假设是街道开敞空间两侧的建成实体空间尺度与街道核心开敞空间尺度成正比,这一假设只是简化模型,是便于开展计算的一种可能方式。。另外,从2.0的正比例系数对应的实际意义来看,也意味着街道开敞空间两侧对应的建筑建成环境的宽度Wmass同街道开敞空间宽度Wvoid恰好相等。从某个角度说,实体空间和虚空间被等量齐观地对待。

图3 街道三维形态建模的正比例系数选择

图4 关于街道对象界定中k取值的问卷统计结果

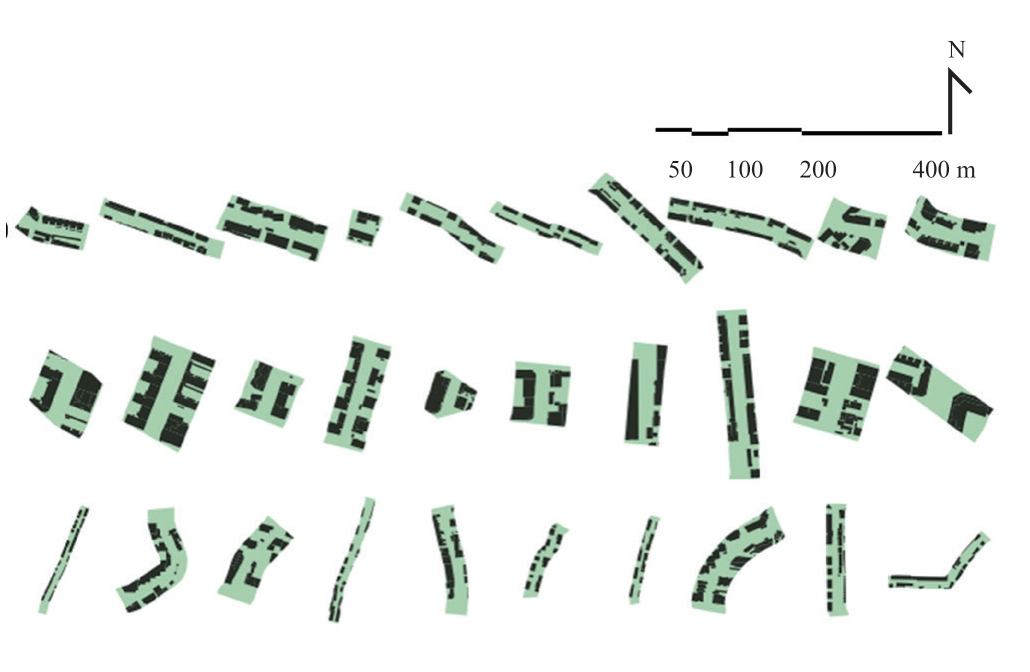

图5呈现的是通过非定值缓冲法界定出的南京老城的典型街道对象平面。可以看出,这样界定出来的街道对象对于宽窄不一的街道提供了一种量体裁衣式的针对性解决方案,有效了避免传统定值缓冲法带来的不利因素。

图5 通过非定值缓冲法界定出的南京老城街道对象列举(平面图)

3.2 南京老城街道形态的指标测度

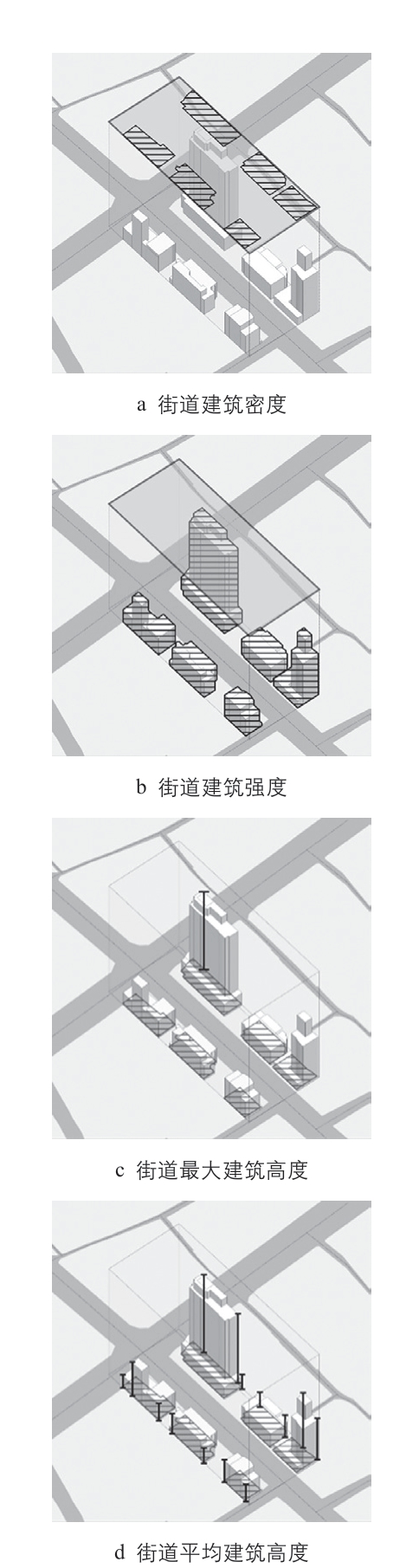

作为城市形态研究的前置性步骤,精细化的对象界定不是开展形态研究工作的终点,而是起点。在南京老城的实证研究中,本文进一步选取四个具有代表性的街道形态指标,对老城内2 152条街道进行整体测度。如图6所示,四个形态指标分别为街道建筑密度(BD)、街道建筑强度(BI)、街道最大建筑高度(MBH)和街道平均建筑高度(ABH)。

图6 代表性街道形态指标示意图解

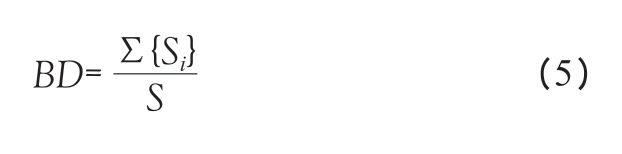

街道建筑密度用来描述街道箱体空间内建筑的覆盖率,即用街道对象内建筑的底面积之和除以街道对象的底面积,其计算公式③ 记任一街道对象的底面积为S,在街道对象中包含i个建筑多段面,分别用S和h代表建筑的底面积和高度。以下公式同。为:

其中街道建筑密度的取值在0~1之间,数值越大则代表街道内建筑覆盖率越高,相反则代表建筑覆盖率越低。

街道建筑强度相当于容积率的概念,使用街道建筑强度的指标名称是考虑到计算过程中对于建筑面积的算法有所抽象。其计算公式为:

计算结果数值越大代表街道建筑强度越高,相反则代表建筑强度越低。

街道最大建筑高度及街道平均建筑高度的定义较为简单,分别表示街道对象中最高建筑的高度值,以及所有建筑高度的平均值:

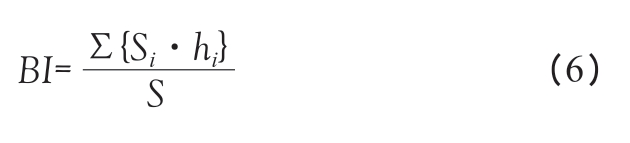

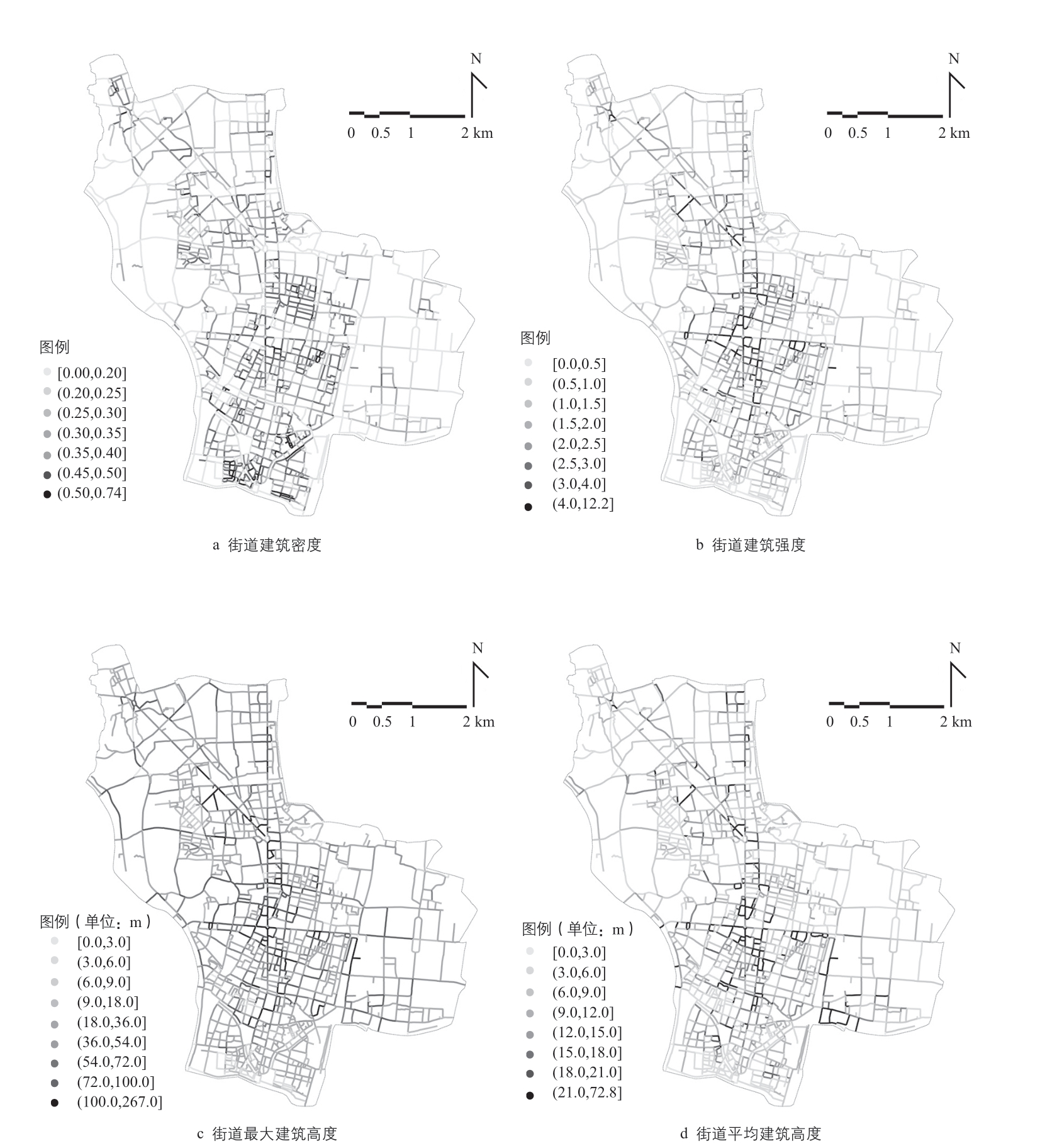

对街道对象进行指标测度,不仅能较为精细地把握每条街道的形态指标特征,还能在整体上呈现南京老城街道形态指标的分布特征(图7),从全局上认知其结构特征。

图7 南京老城街道形态指标分布图

从街道建筑密度的分布来看,南京老城整体上呈现出较为明显的“南高北低”的特点,即老城南部地区的街道建筑密度相对较大。老城整体街道建筑密度的平均值为0.31,就区间而言,建筑密度在0.5以上的街道共有127个,建筑密度在0.35~0.4之间的街道则共有399个。从街道建筑强度的分布来看,南京老城整体上呈现出较为强烈的从中心向边缘递减的特点,但局部有波动。2020年南京老城街道建筑强度的平均值变为1.62,其中建筑强度位于3.0~4.0高值区间的街道数量为106个,而建筑强度在1.0以下低值区间的街道共有484个。

对于街道最大建筑高度和街道平均建筑高度这两个形态指标而言,其分布特征颇有区别。从街道最大建筑高度的分布来看,南京老城整体上呈现出由中心区域向逐渐边缘递减的特点,相对变化较为均匀;而从街道平均建筑高度的分布来看,南京老城整体上呈现出由中心区域向外骤减的特点,周围局部有分散状的高值区域。从区间分布上来看,最大建筑高度大于100 m的街道共有92个,而平均建筑高度大于21 m的街道共有158个。

对于南京老城街道形态的解析,根据研究中不同的语境与应用场景,还有很多结论可以被挖掘。通过对南京老城的案例研究,本文旨在说明非定值缓冲法在界定特定城市形态微观要素中是可行的,其不仅提供了更加精细化的尺度选择方案,同时在数字化技术的驱动下能够满足高效的使用需求。

4 结语

本文将城市形态微观要素分为两类,一类是诸如街区、地块等边界较为清晰、可直接定义的要素,另一类是诸如街道、街口等相对模糊、需要界定的要素。从城市形态学研究领域来看,以前一类要素为对象的研究依旧占据绝对主导。本文认为造成这一现象的其中一个重要原因,就是以街道、街口等要素为对象的研究还未能较为普遍地迈向精细化,尤其是对象界定的精细化。

本文通过理论层面的解构,提出“非定值缓冲法”的理念,在具体的实现方式上限于技术水平,仅提出一种可能性的流程方案。同时限于篇幅,本文主要阐述了以街道要素为例进行的数字化技术流程,对于街口要素的操作流程未能详尽展开。实证研究的局限性则更大:街道建成实体空间尺度与核心开敞空间尺度的正比例关系具有多大的可信度?不同城市区域的街道形态样本包含怎样的普遍性及差异性特征?诸如以上问题通过本文的研究还不能够得到完整的回答。笔者认为应该尝试更多的关系建构,从而对比不同算法、不同参数选择对于研究结果的影响,进而探索更加优化的方法;同时,应当进一步考察更多城市地区的建成环境样本,甚至开展跨地区、不同城市之间的形态对比研究,从而探索不同地区建成环境的形态差异。本文提出的非定值缓冲法作为特定微观要素对象界定的一种方法尝试,也是对此类形态要素面向精细化研究的第一步尝试。倘若今后有更多学者对此类形态要素的精细化界定献计献策,必将推动城市形态研究不断优化,并在研究中不断逼近对于城市空间本质的认知。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] MOUDON A V. Urban morphology as an emerging interdisciplinary field[J]. Urban morphology, 1997, 1(1): 3-10.

[2] MOUDON A V. Getting to know the built environment: typomorphology[J].Type and the ordering of space, 1994: 289-314.

[3] KROPF K. Aspects of urban form[J]. Urban morphology, 2009, 13(2): 105-120.

[4] BARTHELEMY M. From paths to blocks: new measures for street patterns[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science,2017, 44(2): 256-271.

[5] DIBBLE J, PRELORENDJOS A, ROMICE O, et al. On the origin of spaces:morphometric foundations of urban form evolution[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science, 2019, 46(4): 707-730.

[6] OSMOND P. The urban structural unit: towards a descriptive framework to support urban analysis and planning[J]. Urban morphology, 2010, 14(1):5-20.

[7] 高彩霞, 丁沃沃. 南京城市街廓界面形态特征与建筑退让道路规定的关联性[J]. 现代城市研究, 2018(12): 37-46.

[8] 周钰, 王桢. 街道界面形态量化测度之“近线率”研究[J]. 新建筑,2018(5): 150-154.

[9] FLEISCHMANN M. Momepy: urban morphology measuring toolkit[J]. The journal of open source software, 2019, 4(43): 1807.

[10] 田银生, 谷凯, 陶伟. 城市形态研究与城市历史保护规划[J]. 城市规划,2010, 34(4): 21-26.

[11] HARVEY C, AULTMAN-HALL L, TROY A, et al. Streetscape skeleton measurement and classification[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science, 2017, 44(4): 668-692.

[12] OLIVEIRA V, MONTEIRO C, PARTANEN J. A comparative study of urban form[J]. Urban morphology, 2015, 19(1): 73-92.

[13] 叶宇, 庄宇. 城市形态学中量化分析方法的涌现[J]. 城市设计, 2016(4):56-65.

[14] VIALARD A. A typology of block-faces[D]. Atlanta: Georgia Institute of Technology, 2013.

[15] KROPF K. Bridging configurational and urban tissue analysis[C] //Proceedings of 11th Space Syntax Symposium. Lisbon, 2017: 165.1-165.13.

[16] ARALDI A, FUSCO G. From the street to the metropolitan region:pedestrian perspective in urban fabric analysis[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science, 2019, 46(7): 1243-1263.

[17] SERRA M, PSARRA S, O’ BRIEN J. Social and physical characterization of urban contexts: techniques and methods for quantification, classification and purposive sampling[J]. Urban planning, 2018, 3(1): 58-74.

[18] ALOBAYDI D, AL-MOSAWE H, LATEEF I M, et al. Impact of urban morphological changes on traffic performance of Jadriyah intersection[J].Cogent engineering, 2020, 7(1): 1772946.

[19] 王建国. 从理性规划的视角看城市设计发展的四代范型[J]. 城市规划,2018, 42(1): 9-19, 73.

[20] BATTY M. The new science of cities[M]. MIT Press, 2013.

[21] FLEISCHMANN M, ROMICE O, PORTA S. Measuring urban form:overcoming terminological inconsistencies for a quantitative and comprehensive morphologic analysis of cities[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science, 2021, 48(8): 2133-2150.