创新空间是创新活动集聚和扩散的主要载体,也是落实国家创新驱动发展战略的重要空间。近年来,创新空间已成为国内学术界关注的热点话题之一,相关研究主要集中在创新空间的组织模式[1-4]、创新空间的分布与演变特征[5-8]、创新空间的规划策略[9-12]等方面。同时,创新空间的规划实践也受到业界的广泛关注,出现了杭州城西科创大走廊[11]、上海杨浦中央智力区[13]、广深科创走廊等一批有代表性的创新空间。然而,已有关于创新空间的研究较少关注其尺度问题,忽略了不同尺度创新空间在类型划分、发展特征和规划策略等方面的差异,创新空间的相关概念也因缺乏明确的尺度指向而略显混乱。

事实上,创新空间具有突出的尺度特征,不同尺度创新空间虽然共同构成了创新空间系统,但彼此间在主导功能上存在差异化的分工关系。因此,有必要进一步探讨创新空间的尺度差异,以加深对不同尺度创新空间发展特征的理解。此外,在大量规划实践的推动下,新的创新空间类型不断涌现,也迫切需要进一步明确创新空间相关类型的适用尺度,探讨针对不同尺度创新空间的规划策略。为此,本文引入尺度的视角,在梳理不同尺度创新空间内涵和类型的基础上,探讨不同尺度创新空间发展的基本特征和规划策略,以提高相关理论研究与规划实践对创新空间尺度差异的关注,并助力构建创新空间研究的话语体系。

1 创新空间的尺度内涵和类型

创新活动在不同范围内的集聚和扩散形成了不同尺度的创新空间,可以按照尺度的大小对创新空间进行分类。基于这一思路,部分学者对创新空间的尺度与类型划分已有所讨论。例如:曾鹏等将城市创新空间系统由大到小分为智慧圈、智慧丛、智慧簇群、智慧单元等四个层级[1];邓智团和陈玉娇认为创新空间涵盖创新楼宇、创新街区、创新城区、创新城市、创新区域、创新国家和全球创新网络等不同尺度和类型[14];旷薇等将科技创新的空间规划尺度分为国家和区域、城市以及创新功能区三个尺度[15];马小晶和陈华雄将高科技集聚区归纳为楼宇、街区和园区三种类型[16]。基于上述研究,本文进一步梳理了国内外创新空间的相关理论与实践,并将创新空间由小到大分为创新楼宇(innovative building)、创新场所(innovative place)、创新地区(innovative area)和创新区域(innovative region)四个尺度,不同尺度创新空间的内涵、主要类型和典型代表如表1所示。

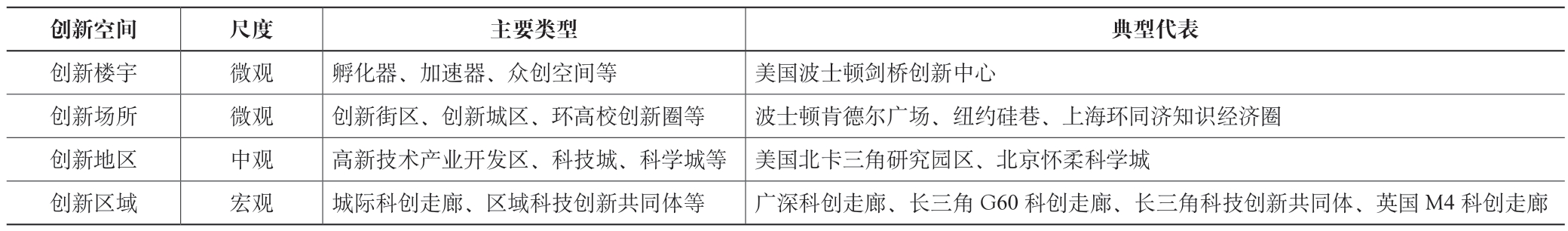

表1 不同尺度创新空间的主要类型及典型代表

创新空间尺度主要类型典型代表创新楼宇微观孵化器、加速器、众创空间等美国波士顿剑桥创新中心创新场所微观创新街区、创新城区、环高校创新圈等波士顿肯德尔广场、纽约硅巷、上海环同济知识经济圈创新地区中观高新技术产业开发区、科技城、科学城等美国北卡三角研究园区、北京怀柔科学城创新区域宏观城际科创走廊、区域科技创新共同体等广深科创走廊、长三角G60科创走廊、长三角科技创新共同体、英国M4科创走廊

创新楼宇是指以一栋或几栋建筑物为主要载体集聚创新活动的空间,本质上是建筑尺度的创新空间。创新楼宇一般占地几公顷到几十公顷,是城市与区域创新系统中能够反映尺度概念的最小创新单元,有时也是构成其他尺度创新空间的基础单元。本文所讨论的创新楼宇具有显著的入驻主体多样性,不包括单个企业自身建设的研发或总部大楼,主要指为处于初创期的各类科技型中小企业提供物理空间、基础设施和创新服务的楼宇尺度的创新空间,在类型上以创新创业服务中心、大学科技园等孵化器和加速器为主。近年来兴起的以联合办公为主要特点的“众创空间”“创客空间”等新概念本质上也属于孵化器这一类型。全球知名孵化器美国波士顿剑桥创新中心是楼宇尺度创新空间的典型代表。

创新场所是指创新创业企业、高校科研院所等机构在小尺度城市化空间集聚所形成的创新空间。与创新楼宇相比,创新场所属于街区或社区尺度的创新空间,面积一般在几十公顷到几百公顷之间。创新场所在创新主体构成、创新功能配置等方面具有相对多样化的特点,是构成地区尺度和区域尺度创新空间的基本单元。场所尺度创新空间的常见类型包括创新街区、创新城区、环高校创新圈等。由于兼具创新集群与城市街区的特质,场所尺度创新空间近年来逐渐受到国内外学者的关注[14,17-21],相关研究还分析了波士顿肯德尔广场[22]、纽约硅巷[23]、大阪站前综合体知识之都[24]、上海环同济知识经济圈[25]等国内外具有一定代表性的创新场所。

创新地区是指在市域内部一定范围内形成的,以高新技术企业、高校和科研院所等机构大量集聚为主要形式,以生产研发为主体功能并配套一定城市功能的创新空间。与创新楼宇和创新场所等微观尺度的创新空间相比,创新地区属于中观尺度的创新空间,面积一般在十几平方公里到几十平方公里之间,是支撑城市创新发展的重要功能区。由于尺度和规模较大,创新地区主要分布于城市边缘区,少数位于城市中心区,类型上以高新区、科技城和科学城为主。美国北卡三角研究园区、北京怀柔科学城等是比较典型的创新地区。

创新区域是指在都市圈或城市群尺度上形成的对区域和国家创新发展具有战略意义的创新空间。作为创新空间系统中的最高层级,创新区域是构成创新型国家的关键区域以及全球创新网络中的重要节点或枢纽。在相关规划实践和政策文件中,区域尺度的创新空间主要以城际科创走廊、区域科技创新共同体等形式出现。其中就科创走廊而言,比较有代表性的如英国M4科创走廊,我国的广深科创走廊、长三角G60科创走廊等[26-27];近期我国提出的长三角科技创新共同体这一概念本质上也可以看作城市群尺度的创新区域。

2 创新空间发展特征的尺度差异

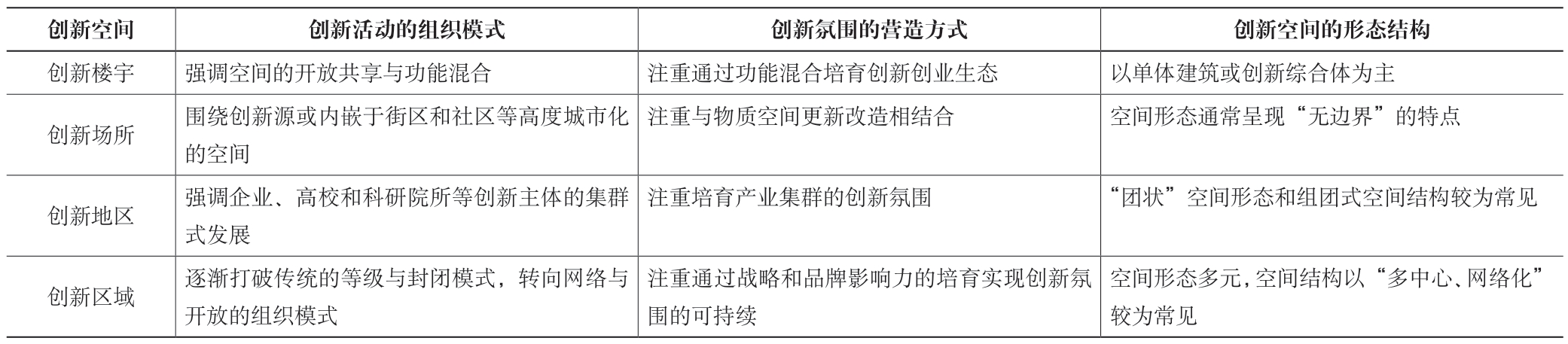

由于所承担的主导功能不同,上述四种尺度的创新空间虽然在尺度上存在相互嵌套的关系,但在发展特征上具有一定的差异性,主要表现在创新活动的组织模式、创新氛围的营造方式、创新空间的形态结构三个方面(表2)。

表2 不同尺度创新空间的发展特征比较

创新空间创新活动的组织模式创新氛围的营造方式创新空间的形态结构创新楼宇强调空间的开放共享与功能混合注重通过功能混合培育创新创业生态以单体建筑或创新综合体为主创新场所围绕创新源或内嵌于街区和社区等高度城市化的空间注重与物质空间更新改造相结合空间形态通常呈现“无边界”的特点创新地区强调企业、高校和科研院所等创新主体的集群式发展注重培育产业集群的创新氛围“团状”空间形态和组团式空间结构较为常见创新区域逐渐打破传统的等级与封闭模式,转向网络与开放的组织模式注重通过战略和品牌影响力的培育实现创新氛围的可持续空间形态多元,空间结构以“多中心、网络化”较为常见

2.1 创新活动的组织模式

初创型企业是楼宇尺度创新空间的使用主体,其创新活动主要涉及技术研发、成果孵化、产品中试等不同环节,而这些环节通常具有较高的不确定性和难以预测性。因此,在创新活动的组织模式方面,创新楼宇较为强调空间的开放共享与功能混合——这不仅可以降低初创型企业的创新成本,也有助于促进初创型企业交流互动,催生新的理念、方法和技术。

在场所尺度的创新空间中,创新活动的组织通常围绕高校和科研机构等创新源,或内嵌于街区和社区等高度城市化的空间,有学者因此提出校区、园区、社区三区融合的创新活动组织模式[3]。事实上,近年来在城市内部逐渐兴起的各类创新场所及其所代表的创新活动组织模式,一定程度上反映了新一代创新创业群体对城市多元生活和创新氛围的向往[28-29],也反映了城市发展逻辑由以往“业兴人、人兴城”向“城兴人、人兴业”的转变[14]。

地区尺度创新空间在创新活动的组织过程中较为强调企业、高校和科研院所等创新主体的集群式发展。例如国内许多城市以“园中园”的形式在高新区内划分不同的功能区,以培育不同的高新技术产业集群。近年来在国内一些城市兴起的科学城则主要强调科研机构和科学装置在空间上的集聚,如北京的怀柔科学城、深圳的光明科学城等。

随着互联网和通信技术的不断发展,以分布式创新、开放式创新为代表的创新组织模式已成为企业在区域范围内组织创新活动的新模式[30-31]。相应地,区域尺度创新空间对创新活动的组织模式也正逐渐从等级与封闭转向网络与开放[32]。这一趋势近年来引起了部分学者的关注,如相关研究以长三角等地区为例,分析了城市群多尺度创新网络的结构特征与形成机制[33-34]。

2.2 创新氛围的营造方式

楼宇尺度创新空间在创新氛围的营造方面较为注重创新创业生态的培育,通过在有限的空间内提高不同功能的混合程度为初创型企业和创新创业群体提供创新配套服务。例如许多众创空间中植入了便利店、咖啡店、书店等“第三空间”① “第三空间”这一概念由美国社会学家雷·奥尔登堡(Ray Oldenburg)于1970年代提出,指的是除居住地点(第一空间)和工作地点(第二空间)以外的非正式公共聚集和社交场所。,不仅满足了创新创业群体对办公、技术实验、产品中试等方面的基本需求,而且满足了创新创业群体在日常消费、交流共享等方面的需求。

场所尺度的创新空间往往具有较好的创新氛围,主要因为这类创新空间通常邻近高校和科研院所等创新源,同时具有相对完善的创新配套服务。邓智团和陈玉娇总结了国际上典型创新街区的场所营造经验,认为创新街区的场所氛围营造通常涉及文化氛围、社会网络、文化多元、文化创意等四个方面[14]。近年来,相关研究还探讨了将创新场所氛围营造与物质空间更新改造相结合的策略[35-37]。

地区尺度的创新空间是产业创新集群形成和发展的重要空间,因此该尺度的创新空间在创新氛围的营造方面较为注重产业集群的培育。以高新技术产业开发区为例,该类型创新地区的创新氛围营造通常涉及硬环境和软环境两个方面,前者主要包括用于支撑集群发展的基础设施配套和创新公共服务平台等,后者则主要包括优化产业发展的营商环境和生态环境等。

区域尺度的创新空间通常已经具有较强的创新基础,同时有来自中央或地方政府强有力的政策支持,因此其主要关注如何实现创新氛围的可持续。例如长三角G60科创走廊通过建立不同部门间的协同工作机制、搭建创新公共服务平台、举办一系列宣介活动等方式,在走廊沿线城市营造了浓厚的创新氛围,进一步提升了该创新区域战略和品牌的影响力。

2.3 创新空间的形态结构

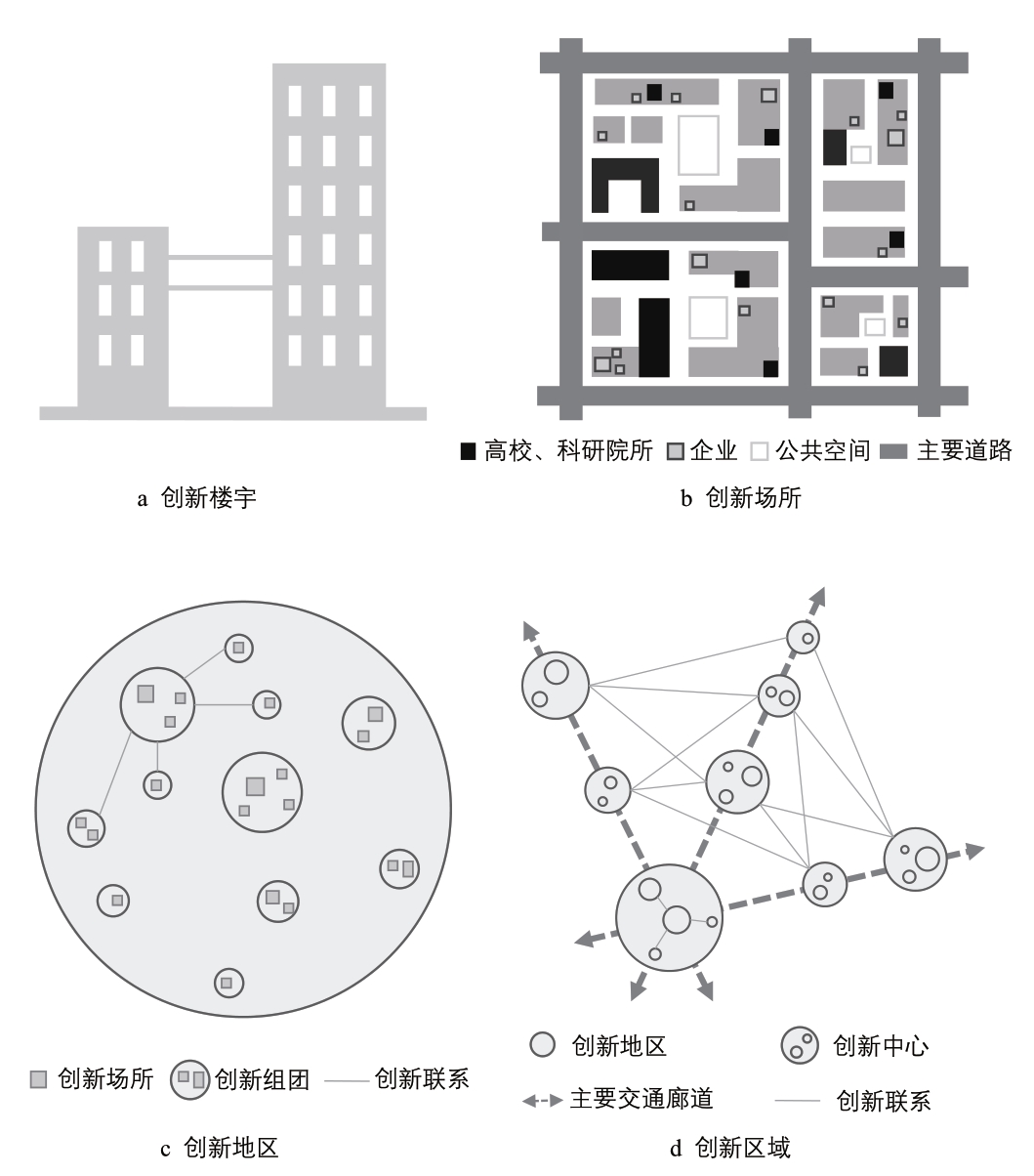

单体建筑是楼宇尺度创新空间较为常见的一种空间形态,而近年来基于组合式建筑形成的创新综合体也逐渐成为一种新的趋势(图1a)。前者如美国波士顿剑桥创新中心,其最初就是一栋位于肯德尔广场旁边的单体建筑。后者或基于空中连廊相接,或共享部分交流、学习和休憩空间,最终实现孵化加速、产品中试、成果展示、风险投资等不同功能的混合,例如世界著名的荷兰埃因霍温高科技园就在园内设置了众多连廊式建筑,以增进企业间的交流与联系。

图1 不同尺度创新空间的形态结构模式图

场所尺度的创新空间在形态上通常表现出“无边界”的特点,即创新空间没有明确的地理边界,而是与城市内部的街区和社区相融合,如纽约的硅巷、波士顿的肯德尔广场等。此外,该尺度的创新空间通常没有明确的空间结构,企业等创新主体一般以高校和科研院所等创新源为核心,围绕主要街道或公共空间进行布局(图1b)。

作为支撑城市和区域创新发展的重要功能区,地区尺度的创新空间通常也是构成城市创新中心体系的重要组成部分,其整体通常呈现出一种“团状”的空间形态。就空间结构而言,地区尺度的创新空间通常呈现出组团式的布局特点。例如高新技术产业开发区“园中园”的创新活动组织模式通常会形成“一区多园”的创新空间结构(图1c)。

区域尺度创新空间的形态往往因不同的创新空间类型而不同。例如城际科创走廊这一类型的创新区域通常沿主要交通廊道布局创新资源,因此在整体上通常呈现出一种“线状”的空间形态。在空间结构上,区域尺度的创新空间通常呈现出“多中心、网络化”的布局特点,即在区域内部分布若干个具有紧密交通和创新联系的创新中心(图1d)。

3 不同尺度创新空间的规划响应

不同尺度创新空间的规划既要遵循创新活动集聚的一般规律,也要考虑不同尺度创新空间的发展特征差异,在满足企业等创新主体“多元、共享、开放、混合”等共性需求的基础上制定有针对性的规划策略,通过空间规划的响应推动不同尺度创新空间的可持续发展。

3.1 创新楼宇

近年来,以众创空间为代表的创新楼宇数量在国内呈爆发式增长,然而很多城市将这类空间简单地理解为低成本的共享式办公空间,忽略了其作为创新空间的内涵以及初创型企业对创新空间的使用需求,最终导致传统办公空间低效增加[9]。对此,笔者认为楼宇尺度创新空间的规划应重点关注以下两方面内容。

第一,规划应关注创新楼宇在城市内部的区位选择。绝大多数创新楼宇由社会私营部门基于市场化原则进行建设和管理,本质上创新空间是利益导向和成本敏感的营利性空间,因此区位选择是否合理将直接影响创新楼宇能否吸引和集聚一定规模的初创型企业。一般而言,创新楼宇宜临近高校和科研院所等创新源,同时应具备便捷的交通。例如前文述及的波士顿剑桥创新中心紧邻麻省理工学院,同时也位于波士顿地铁红线肯德尔广场站的出站口。

第二,规划还应关注如何实现创新楼宇内部的功能混合。尽管功能混合的理念在国内创新楼宇的建设过程中已得到较为广泛的认可,但在规划实践中还面临一些具体的问题。例如在用地类型方面,需要对传统的产业用地类型进行适当调整,以满足功能混合所产生的新的用地类型需求[38-39]。此外,需要关注哪些功能可以在创新楼宇内进行混合,以确保功能混合的科学性与合理性。

3.2 创新场所

当前,欧美发达国家正在经历所谓的“创新回归城市”的趋势[40],以创新街区为代表的场所尺度的创新空间在纽约、伦敦、波士顿等城市迅速发展,这一趋势也推动了国内研究与实践对场所尺度创新空间规划的关注。然而,目前有关场所尺度创新空间的规划仍处于不断探索阶段。结合创新场所的发展特征,笔者认为这一尺度创新空间的规划应重点关注以下两个方面。

第一,推动创新场所规划与城市更新和旧城改造相结合。在存量规划与国土空间规划的双重发展背景下,创新场所建设与城市更新的关系正日益紧密。一方面,创新场所需要以小尺度、高密度的城市化区域为载体,而老城区内部的增量空间往往十分有限。因此,对老城区内的部分存量空间进行更新改造,可以为创新场所的建设提供空间保障。另一方面,以创新场所为导向的城市更新需要进一步契合新一代创新创业群体的空间偏好和需求,通过植入“第三空间”等方式营造浓厚的创新氛围,这对提升地区发展的活力和韧性具有重要意义,这一点在波士顿肯德尔广场的功能布局中可以得到印证[41]。

第二,场所尺度的创新空间规划要突破传统的园区规划思维,打造地理范围与功能业态意义上的“无边界”园区,以增强创新场所发展的弹性与灵活性。就地理范围而言,创新场所是融于城市街区和社区的创新空间,难以精确划分其地理边界。就功能业态而言,创新场所的功能和业态策划要充分尊重创新活动本身所具有的复杂性和难以预测性,以场所的创新资源禀赋为基础,构建“创新资源禀赋+X”(X取决于场所的创新资源禀赋)的功能业态体系,避免因为单一的功能业态形成路径依赖。

3.3 创新地区

早期的地区尺度创新空间规划实践对象以高新技术产业开发区为主,近年来针对科技城、科学城、中央智力区等创新地区的规划实践逐渐增多。从区位上讲,以高新区为代表的地区尺度创新空间主要位于城市边缘区,而近年来出现的地区尺度创新空间布局则更加灵活,既可以位于城市边缘区,也可以位于城市中心区。本文关于地区尺度创新空间规划的思考主要基于区位的视角。

经过多年的发展,城市边缘区已成为地区尺度创新空间发展的重要载体,这主要得益于边缘区具有较低的用地成本、良好的生态环境和充足的土地供给等优势。然而,随着以高新区、科技城等为代表的创新地区在边缘区的不断建设与发展,城市边缘区的创新空间在规模上逐渐趋于饱和,在结构上逐渐趋于无序。此外在资本的驱动下,许多新建的地区尺度创新空间可能并不具备突出的创新潜力,容易造成空间资源和创新资源的浪费。因此,边缘区创新地区的规划需要在定位与功能方面重点关注与已有创新功能区的统筹协调发展,通过创新链、产业链和价值链的有机融合,推动边缘区创新空间的整合与重构。

近年来,在城市中央商务区建设地区尺度的创新空间逐渐受到地方政府的关注,如伦敦依托中央活动区建设的东区科技城、深圳依托南山中央商务区建设的中央智力区等。这类地区尺度的创新空间在功能和空间上与城市中心区的其他功能区高度融合、相伴相生,对这类创新地区的规划应重视利用城市中心区的现有创新基础和条件,积极营造创新氛围,构建创新服务支撑体系,从而推动创新地区与中心城区其他功能区在空间和功能上的一体化布局。

3.4 创新区域

从国内近年来的规划实践看,区域尺度的创新空间规划主要涉及科创走廊和创新型城市群两种类型。前者如广东省政府2017年出台的《广深科技创新走廊规划》,科技部等六部门2021年联合印发的《长三角G60科创走廊建设方案》;而科技部2020年出台的《长三角科技创新共同体建设发展规划》则可看作对建设长三角创新型城市群进行的具体规划。分析上述规划的内容后可以发现,区域尺度的创新空间规划重在解决宏观层面的战略和顶层设计问题,以便在区域整体层面营造有利于创新活动集聚的环境与氛围。

笔者认为,能否推动创新区域形成科学合理的创新空间结构,是区域尺度创新空间规划必须重视的一个战略问题。这既关系到区域内部不同部门之间能否实现协同发展,也关系到创新区域能否作为一个整体支撑国家创新系统建设和融入全球创新网络。在当前新型全球化不断发展和国家构建“双循环”发展格局的背景下,创新区域的空间结构规划要深刻认识分布式创新、开放式创新等新型创新模式对企业在区域尺度组织创新活动的影响。创新区域的空间结构应至少具有“多中心、网络化、开放式”等特点。具体而言:多中心是指在充分认识区域内部创新资源非均衡分布的基础上,培育具有不同定位和职能的创新中心;网络化不仅指创新中心之间基于交通网构成的有形网,也指基于产业链、创新链和价值链构成的无形网;开放式是指创新区域内部要有承担创新门户与枢纽作用的节点,使全球与地方的创新联系保持畅通。

4 结语

创新空间的尺度问题是一个客观存在、被较早观察但尚缺乏系统讨论的问题。随着创新型经济的不断发展,近年来有关创新空间的理论研究与规划实践日益增多,为本文探讨创新空间的尺度差异与规划响应提供了现实基础。需要强调的是,本文对创新空间的尺度划分与类型归纳并不具有唯一性和排他性,对不同尺度创新空间发展特征的分析及规划思考以概述为主,难免会以偏概全。然而笔者希望本文的梳理与总结能为创新空间的研究提供新的视角,推动后续相关理论研究与规划实践更多地关注创新空间的尺度差异,这也有利于进一步提升对不同尺度创新空间研究结论和规划策略的针对性。当然,随着相关理论研究与规划实践的不断深化,未来创新空间必然会出现新的尺度和类型,呈现出新的发展特征,需要新的规划策略加以应对,因此也期待更多的学界和业界同仁能够关注这一议题。

注:本文图表均为作者绘制,东南大学建筑学院硕士研究生涂曼娅协助绘制图1,在此表示感谢。

[1] 曾鹏, 曾坚, 蔡良娃. 城市创新空间理论与空间形态结构研究[J]. 建筑学报, 2008(8): 34-38.

[2] 朱凯. 政府参与的创新空间“组”模式与“织”导向初探——以南京市为例[J]. 城市规划, 2015, 39(3): 49-53, 64.

[3] 郑德高, 袁海琴. 校区、园区、社区:三区融合的城市创新空间研究[J].国际城市规划, 2017, 32(4): 67-75. DOI:10.22217/upi.2016.158.

[4] 张京祥, 何鹤鸣. 超越增长:应对创新型经济的空间规划创新[J]. 城市规划, 2019, 43(8): 18-25.

[5] 段德忠, 杜德斌, 刘承良. 上海和北京城市创新空间结构的时空演化模式[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1911-1925.

[6] 王纪武, 孙滢, 林倪冰. 城市创新活动分布格局的时空演化特征及对策——以杭州市为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(1): 12-18, 29.

[7] 韦胜, 王磊, 曹珺涵. 长三角地区创新空间分布特征与影响因素——以“双创”机构为例[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 36-42.

[8] 唐永伟, 唐将伟, 熊建华. 城市创新空间发展的时空演进特征与内生逻辑——基于武汉市2 827家高新技术企业数据的分析[J]. 经济地理,2021, 41(1): 58-65.

[9] 王波, 甄峰, 朱贤强. 互联网众创空间的内涵及其发展与规划策略——基于上海的调研分析[J]. 城市规划, 2017, 41(9): 30-37, 121.

[10] 张惠璇, 刘青, 李贵才. “刚性·弹性·韧性”——深圳市创新型产业的空间规划演进与思考[J]. 国际城市规划, 2017, 32(3): 130-136. DOI:10.22217/upi.2016.161.

[11] 解永庆. 区域创新系统的空间组织模式研究——以杭州城西科创大走廊为例[J]. 城市发展研究, 2018, 25(11): 73-78, 102.

[12] 李凌月, 徐驰. 创新导向下转型地区产业空间优化策略研究——以昆山科创载体规划为例[J]. 规划师, 2019, 35(20): 60-66.

[13] 张尚武, 陈烨, 宋伟, 等. 以培育知识创新区为导向的城市更新策略——对杨浦建设“知识创新区”的规划思考[J]. 城市规划学刊,2016(4): 62-66.

[14] 邓智团, 陈玉娇. 创新街区的场所营造研究[J]. 城市规划, 2020, 44(4): 22-30.

[15] 旷薇, 汪淳, 刘锐, 等. 科技创新的空间规划应对策略——基于各种空间尺度的理论解析与实证推论[C] // 共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(11.城市总体规划). 中国城市规划学会, 杭州市人民政府: 中国城市规划学会, 2018: 9.

[16] 马小晶, 陈华雄. 高科技企业研发空间需求与科技城空间组织——以青山湖科技城概念性规划为例[C] // 多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(03.城市详细规划). 中国城市规划学会, 2012: 14.

[17] KATZ B, WAGNER J. The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America[R]. Metropolitan Policy Program at Brookings, 2014.

[18] ESMAEILPOORARABI N, YIGITCANLAR T, GUARALDA M, et al. Does place quality matter for innovation districts? determining the essential place characteristics from Brisbane’ s knowledge precincts[J]. Land use policy,2018, 79: 734-747.

[19] 李健, 屠启宇. 创新时代的新经济空间:美国大都市区创新城区的崛起[J]. 城市发展研究, 2015, 22(10): 85-91.

[20] 邓智团. 创新街区研究:概念内涵、内生动力与建设路径[J]. 城市发展研究, 2017, 24(08): 42-48.

[21] 许凯, 孙彤宇, 叶磊. 创新街区的产生、特征与相关研究进展[J]. 城市规划学刊, 2020(6): 110-117.

[22] 任俊宇, 刘希宇. 美国“创新城区”概念、实践及启示[J]. 国际城市规划, 2018, 33(6): 49-56. DOI: 10.22217/upi.2017.093.

[23] 邓智团. 创新型企业集聚新趋势与中心城区复兴新路径——以纽约硅巷复兴为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(12): 51-56.

[24] 刘泉, 黄丁芳, 钱征寒, 等. 枢纽地区的创新街区模式探索——以大阪站前综合体知识之都为例[J/OL]. 国际城市规划, 2020[2021-08-14].https://t.cnki.net/kcms/detail?v=3uoqIhG8C45S0n9fL2suRadTyEVl2pW9 UrhTDCdPD66CgmbxQ2RH64p-BFW0IBBRh9mNvvdR-FdrtyBJo6CxCw Ll5LYZBv96&uniplatform=NZKPT.

[25] 索超. 环同济知识经济圈智慧建设路径设计[J]. 上海城市规划, 2013(2):19-24.

[26] 国子健, 钟睿, 朱凯. 协同创新视角下的区域创新走廊——构建逻辑与要素配置[J]. 城市发展研究, 2020, 27(2): 8-15.

[27] 郑德高, 马璇, 李鹏飞, 等. 长三角创新走廊比较研究——基于4C评估框架的认知[J]. 城市规划学刊, 2020(3): 88-95.

[28] FLORIDA R. The rise of the creative class and how it’ s transforming work,leisure, community and everyday life[M]. New York: Basic books, 2002.

[29] FLORIDA R. The creative class and economic development[J]. Economic development quarterly, 2014, 28(3): 196-205.

[30] 高小芹, 刘国新. 企业分布式创新国外研究现状[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2009, 31(3): 455-458.

[31] 闫俊周. 分布式创新研究综述与展望[J]. 技术经济与管理研究, 2016(7):34-38.

[32] 李子明. 分布式创新、区域创新体系与区域分工[J]. 科技进步与对策,2010, 27(7): 25-28.

[33] LI Y, PHELPS N. Megalopolis unbound: knowledge collaboration and functional polycentricity within and beyond the Yangtze River Delta Region in China, 2014[J]. Urban studies, 2018, 55(2): 443-460.

[34] LI Y, PHELPS N A. Knowledge polycentricity and the evolving Yangtze River Delta megalopolis[J]. Regional studies, 2017, 51(7): 1035-1047.

[35] 王丽艳, 薛颖, 王振坡. 城市更新、创新街区与城市高质量发展[J]. 城市发展研究, 2020, 27(1): 67-74.

[36] 周可斌, 师浩辰, 王世福, 等. 城创融合视角下工业区到创新街区的更新路径与国际经验[J/OL]. 国际城市规划, 2021[2021-08-14]. https://t.cnki.net/kcms/detail?v=3uoqIhG8C45S0n9fL2suRadTyEVl2pW9UrhTD CdPD66CgmbxQ2RH61Q_X_jhSiP86rXNGJnJ2tZeSozoQ39_1Okj2Dxvto PA&uniplatform=NZKPT.

[37] 高雅, 杨兵. 规划赋能下伦敦东区科创驱动式城市更新实践[J]. 国际城市规划, 2020, 35(6): 135-143.

[38] 唐爽, 张京祥, 何鹤鸣, 等. 创新型经济发展导向的产业用地供给与治理研究——基于“人—产—城”特性转变的视角[J]. 城市规划, 2021,45(6): 74-83.

[39] 周素红, 裴亚新. 众创空间的非正式创新联系网络构建及规划应对[J].规划师, 2016, 32(9): 11-17.

[40] HUTTON T. The new economy of the inner city: restructuring, regeneration and dislocation in the 21st century metropolis[M]. Routledge, 2009.

[41] KIM M. Spatial qualities of innovation districts: how Third Places are changing the innovation ecosystem of Kendall Square[D]. Cambridge, the US: Massachusetts Institute of Technology, 2013.