引言

“特殊类型地区”一词在我国“十三五”规划纲要草案中首次被正式提及,囊括了革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区,以及资源枯竭、产业衰退、生态严重退化地区等多种问题地区和特殊地区。“特殊类型地区发展重大工程”作为推动区域协调发展的重要举措,被列入“十三五”规划百大工程名录,具体包括革命老区振兴发展行动、民族地区奔小康行动、资源枯竭地区转型等多个子工程。由于特殊类型地区仅仅是一个概念性描述,因此面向特殊类型地区的发展政策目前仍由针对某一类型区的规划及政策组成,例如针对资源型地区可持续发展的《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020 年)》、针对老工业基地转型发展的《全国老工业基地调整改造规划(2013—2022 年)》,以及针对贫困地区的精准扶贫政策等。

特殊类型地区既是产生区域不协调发展的原因,也是区域不协调发展的结果。这些地区普遍具有区位偏远、经济与社会发展滞后、发展条件欠佳等共性特征,长期受到世界各国政府及区域性组织的关注,衍生出了一批与特殊类型地区含义相近的概念,形成了各具特色的促进发展政策。例如欧盟在长期的促进区域协调发展工作基础之上,提出了“滞后地区”(lagging regions)概念,开展对滞后地区的识别和有针对性的投资扶持工作。美国纽约区域规划协会在《美国2050》(America 2050)项目中提出了“白色空间”(white space)和“欠发达地区”(underperforming regions)概念,并提出以基础设施建设为核心手段促进区域协调发展;加拿大联邦政府就在区域规划中将发展滞后地区划分为“衰退地区”(designated region)和“特殊地区”(special area)两种类型。

与前述国家或地区不同,目前我国尚未制定明确统一的特殊类型地区政策或规划,但是针对单一类型地区的政策与规划长期独立存在于区域规划与政策体系中。不同类型地区的政策与规划的覆盖范围互有重叠,类型区划分的进入和退出标准不一,不同类型区之间乃至同一类型区内部发展差异巨大。在区域协调发展新格局之下,世界其他国家和地区在促进特殊类型地区发展方面的经验对于解决上述问题具有一定的参考意义。

1 特殊类型地区发展政策与规划的背景和理论基础

1.1 全球范围内区域不协调发展问题加剧

近年来全球不同尺度的区域发展差距都在不断扩大,与之互为因果的经济、社会影响日益加剧,引起各国政府和学者的高度关注。大量研究指出,二战以后欧美国家内部州与州之间、郡县之间、城乡之间的人均收入差距均在不断缩小,但是这种日趋均衡的发展态势从1970 年开始逐步逆转,逆转不仅表现在人均收入等经济指标差距的不断扩大,更在人口迁移、就业、教育水平等多个方面都有所体现[1-3]。从空间上看,当前的区域发展不协调问题不仅出现在资源匮乏地区和边境地区等传统的欠发达地区,随着西方国家普遍进入后工业化时代,曾经发达辉煌的工业地区也逐步走向衰落,与新兴发达地区之间的差距逐步拉大,经济社会发展出现空间上的转置,形成了新的问题地区[4]。长期的区域不协调发展将导致欠发达地区的人口、资源等要素加速流失,产生一系列严重的经济与社会影响。近期西方世界民粹主义抬头,冲突事件频发就是区域不协调发展加剧的后果之一[5-6]。

1.2 干预区域不协调发展的理论必要性

新时代背景下,区域发展差距的自我调节能力受到理论与实证的双重挑战,以政策干预区域不协调发展具有理论必要性。经典的新古典经济学派与空间均衡学派理论普遍认为现实经济中存在物质资本边际收益递减的现象,即经济收敛。该理论学派认为不需要过多关注落后地区的发展,因为发达地区会由于过度集聚产生负外部性,譬如交通拥堵、土地价格上涨和劳动力成本上升等,这些负外部性产生的结果是导致落后地区的经济增长速度将高于发达地区,理论上可以实现空间上的均衡发展[7-8]。但在现实世界中,区域发展差距的扩大使得部分经济地理学者对均衡学派的理论框架产生了一定的质疑。有学者指出,全球化的产业组织形式和新兴知识密集型产业业态的出现必然导致区域间发展差距的拉大,产业集聚的确能够产生很多正外部性,但是所谓的知识和人才溢出理论在现实中往往失效,正外部性的集聚作用也远大于负外部性的疏解作用[4,9]。这意味着在全球化和信息化时代,落后地区将愈发难以通过市场和自我调节实现空间均衡发展,因此应当通过科学干预使区域发展差距控制在一定范围内,避免对整体经济社会运行产生不良影响。

1.3 新区域主义思潮下的区域治理与规划

近年来受到区域主义、新自由主义、新区域主义等多种思潮的影响,西方国家对区域发展的认识和干预程度发生了两次转变。区域主义出现于1950 年代,早期主要关注区域空间结构与经济发展之间的关系,该学派规划学者提出应根据功能进行区划,促进分区经济发展。随后在新自由主义思想的冲击下,公众选择和地方主义思想逐渐取代区域主义,欧美国家普遍取消了政府对区域发展的干预。然而在20 世纪末期,随着一系列新自由主义无法解决的经济、社会和环境问题的出现,西方规划学界开始重新审视区域发展顶层设计,探索区域治理的合理结构和高效手段,以新区域主义思想为指导加强了区域规划、空间规划、城市设计等空间政策工具的使用。

新区域主义思想受到其兴起背景的影响,着力于解决由于区域行政分割和后现代时期都市区快速增长带来的经济、社会与环境问题,提升对特殊类型地区关注度符合新区域主义学派的主张。与传统区域主义和新自由主义相比,新区域主义思潮下的区域治理与规划不以经济增长为区域发展的唯一目标,而是关注区域经济发展可持续性、环境友好性和社会公平性的三位一体。新区域主义带来了对“区域”认知的革新,不同于传统学派对区域经济功能的关注,它更多强调“国土空间”(territory)概念,主张突破传统的区域行政边界划分和管辖模式,跨国家区域性组织(如欧盟)和国家内部大都市区的出现都受到新区域主义思潮的影响。在对区域发展的干预过程中,新区域主义也更倾向于采用整体性方法,通过整合不同学科、不同尺度、不同力量,充分发挥公众、企业和相关机构的力量,促进公众参与,扩大区域投资来源[10-12]。

2 特殊类型地区发展政策的实践经验

2.1 欧盟:以欧盟结构与投资基金为核心抓手

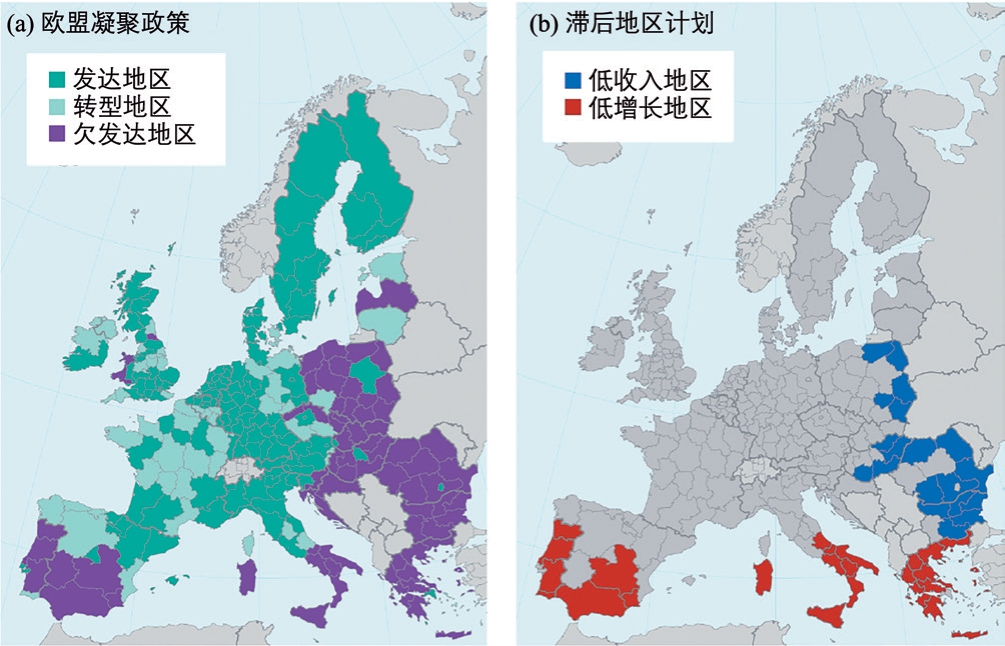

欧盟自成立以来长期致力于促进地区的协调平衡发展、缩小欧盟内部的发展差异,形成了以欧盟结构与投资基金为核心抓手的区域规划与政策体系,重点关注和扶持贫困落后地区的发展。随着欧盟成员国范围的扩大,1988 年欧盟提出了著名的区域协调发展政策“凝聚政策”(Cohesion Policy),重点关注贫困和落后地区的经济发展与产业转型(图1a)。1999 年,欧盟委员会发布《欧盟空间发展展望》,进一步强化欧盟一体化的空间发展概念,将促进均衡可持续的空间发展、保护区域多样性、实现社会经济环境三位一体发展作为核心目标。2014 年,欧盟发布《欧盟2020 战略》,将实现包容性增长列为区域发展的三大目标之一。次年欧盟委员会发起“滞后地区计划”(Lagging Regions Initiative),这是欧盟在现有区域政策与规划框架外,对欠发达地区进行的针对性研究与规划,旨在全面挖掘滞后地区的发展潜力(图1b)[13-14]。

图1 欧盟2 级统计单元地区发展状态分类示意图

资料来源:参考文献[15]

欧盟区域协调发展战略及规划的实施主要依靠欧盟结构与投资基金开展,各类基金均拥有很长的发展历史。1958年,欧盟首次设立欧盟社会基金(European Social Fund),主要用于增加就业机会、提高劳动力质量和生产率、减少社会排斥、缩小地区就业差距;随后在1975 年欧盟设立欧盟区域发展基金(European Regional Development Fund),1993年设立欧盟凝聚基金(Cohesion Funds),2013 年设立欧盟海洋与渔业基金(European Maritime and Fisheries Fund)和欧洲农村发展农业基金(European Agricultural Fund for Rural Development)。各基金分别从经济结构调整、特定产业扶持等角度入手,致力于修正区域间的不协调发展,加强欧盟内部的经济和社会凝聚。经过多年发展,上述五个基金组合形成欧盟结构与投资基金,是欧盟促进区域协调平衡发展的核心政策工具。

2.2 美国:联邦制和市场经济体制影响下的有限实践

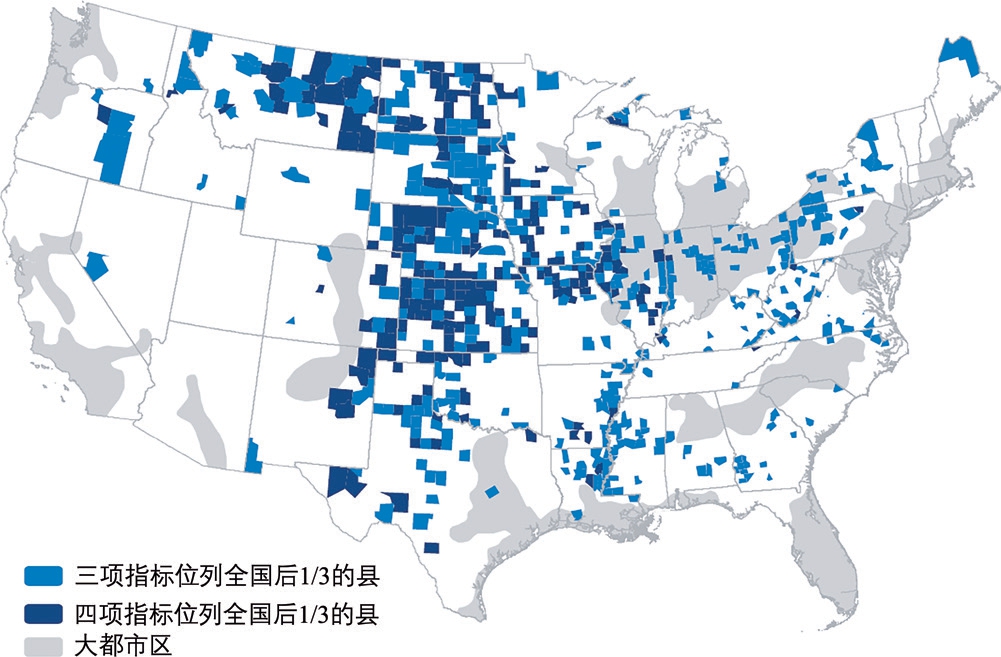

受到联邦制行政体制和市场经济体制的影响,美国针对特殊类型地区的扶持政策和相关区域规划的发展历程相对其他国家更为波折,由于“区域规划无用论”的观点长期存在,严重影响相关政策和规划的实施效果[16]。1960 年代初,肯尼迪政府成立了区域再开发管理局(Area Redevelopment Administration),为旧工业区等衰退地区提供商业贷款、公共基础设施贷款及拨款,组织开展失业工人培训、技术援助等服务。1965 年,美国成立经济发展局(Economic Development Administration)替代原有的区域再开发管理局,根据地区富裕程度、经济增长速度、城乡状态等标准将全美划分为7 种类型区,并在各州设立一个振兴发展地区,在全国和州两个尺度下对落后地区进行分类引导和政策扶持。1967 年,经济发展局提出“最差最先”的政策原则,即优先关注经济欠发达地区的发展。由于经济发展局一系列政策在短期内效果并不明显,1970 年后受到新自由主义思潮的冲击,相关政策与规划逐步失去话语权。进入21 世纪后,受到欧盟空间政策的启发和新区域主义思想的影响,美国规划学者和非官方组织对区域规划的关注度重新提高。2005 年纽约区域规划协会开展《美国2050》规划项目,重点关注区域不协调发展问题,将推动基础设施网络在全国范围内的拓展完善作为促进区域协调发展的主要手段(图2)[17]。但是由于美国地方政府在地方事务中的权力大于联邦政府,其市场经济体制下看重对私人财产权的保护和对个人利益的维护,当前针对特殊类型地区的区域规划仍然得不到足够的重视。

图2 《美国2050》中的发展欠佳县分布图

资料来源:区域规划协会(RPA)基于美国人口普查及美国商务部经济分析局(BEA)数据的分析

2.3 加拿大:显著的区域差异推动分区发展战略

加拿大特殊的自然地理条件和人口分布特征使得其区域发展差异巨大。针对这一问题,加拿大联邦政府开始实施分区发展战略,并长期关注偏远地区、原住民地区和衰退地区的发展。1969 年加拿大成立区域经济增长部(Department of Regional Economic Expansion),在全国定义并识别了两类需要进行针对性扶持的地区,一类是衰退地区,即曾经发达但现在处于经济低迷或者衰退状态的地区,这些地区基础设施充足,但是新增就业不足;另一类是特殊地区,一般是偏远的边境地区或资源匮乏,缺少初级基础设施和社会运行体系,需要进行经济的结构性调整[18]。1973 年,区域经济增长部将全国划分为四大经济区:加拿大西部地区、安大略地区、魁北克地区和大西洋沿岸地区,而加拿大北部地区由于地理位置偏远,人口稀少,并未被纳入经济分区中。1982 年区域发展局(Regional Development Agencies)替代了区域经济增长部,在四大经济区基础上将安大略地区分为南、北两部分,同时将加拿大北部地区纳入经济区划,在六个片区分别设立地方机构引导区域发展。2018 年,区域发展局提出“区域经济创新驱动计划”(Regional Economic Growth Through Innovation),特别关注加拿大北部原住民地区和偏远地区的创新发展问题,推出数字扫盲、偏远地区网络覆盖等多个项目。各地方机构也根据本区域实际情况提出了区域级发展目标,例如大西洋沿岸地区重点关注移民问题、劳动力技能培训,安大略北部地区则关注传统经济部门的转型发展[19]。

3 特殊类型地区发展政策制定的核心问题

3.1 特殊类型地区的定义与识别

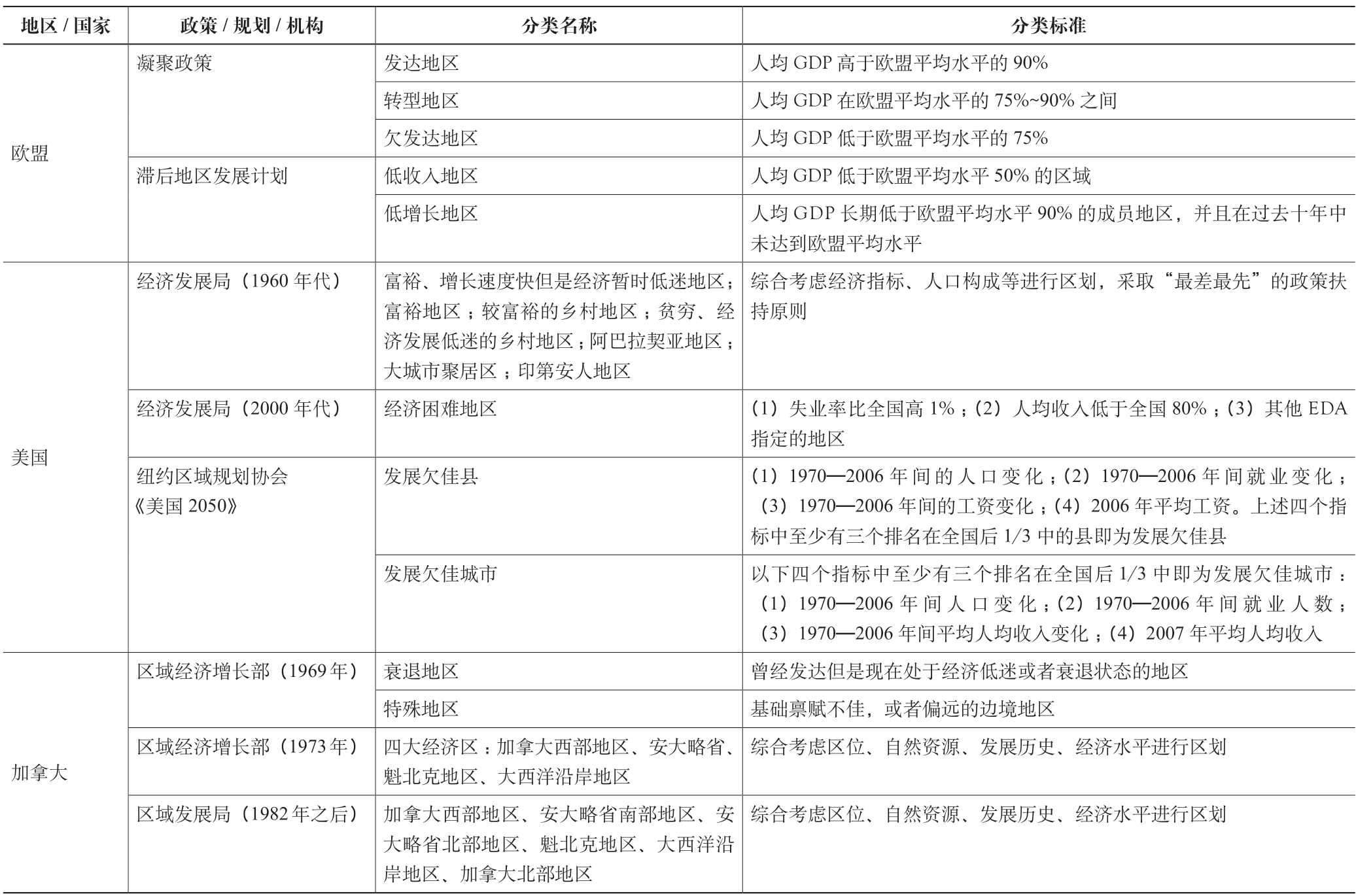

对特殊类型地区进行针对性政策扶持的前提是要对这类地区进行精准识别。不同国家/地区的识别方法存在一定的差异(表1),具体可以概括为两类:一是将特殊类型地区等同为经济发展水平欠佳地区,直接采用经济指标进行判别,常见的指标包括:人均GDP 水平、人均GDP 增速、人均收入水平、工资水平、就业率与失业率等;另一类方法认为特殊类型区的判别需要综合考虑经济指标和社会指标,如人口净增长率、人口年龄结构、民族构成等,同时还有很多国家将地区的区位条件、历史文化背景等纳入考量。

表1 特殊类型地区识别标准汇总

资料来源:作者根据相关资料整理

在实际操作中,考虑到经济发展水平落后是特殊类型地区最突出的特征,同时经济指标的易获取性和可比较性强,国际上形成了以经济指标为主、以其他指标为辅的特殊类型地区识别原则。由于特殊类型地区的识别与后续的政策倾斜程度和资金扶持力度直接挂钩,为了保证识别的科学性和可操作性,国际经验表明应当将截面指标与动态指标结合进行判别,还可以设立多重识别指标,同时符合多项指标的地区才能够优先享受政策支持。

3.2 主要政策手段

3.2.1 政策的侧重点

各国给予特殊类型地区的政策支持主要集中在以下几个方面。

(1)基础设施建设与更新:良好的基础设施水平能够促进各类要素流向特殊类型地区,同时提升公共服务水平有利于提升本地居民的幸福感,避免人口过度外流。衰退地区的基础设施往往处于老化状态,而经济落后地区的基础设施则普遍不足,因此解决基础设施不足和质量差的问题是特殊类型地区发展的首要任务。基础设施建设与更新包括建设高效的综合交通运输网络、能源供给网络、提升基本公共服务水平等。

(2)增加就业岗位、降低失业率:就业岗位的不足被认为是特殊类型地区经济发展疲软的核心原因之一。就业问题与当地的经济结构、本地产业发展水平、营商环境和劳动力素质等多方面因素有关。因此应根据特殊类型区实际情况,进行针对性的扶持与引导,提高新增就业岗位数,鼓励小微企业发展,形成活跃的经济与社会氛围。

(3)重视教育培训与科技创新:特殊类型地区受到其长期落后的基础设施和产业结构影响,本地劳动力技能水平普遍偏低,加强劳动力技能培训和教育是最重要的扶持手段之一。与此同时,利用科技创新驱动特殊类型地区振兴发展成为多个国家共同的政策选择,提升地区的信息化、数字化水平,通过技术扶持等手段培养新动能,将有利于特殊类型地区的长远发展。

(4)推动经济结构性转变:产业水平落后、附加值低、经济结构不合理是多数特殊类型地区的通病,解决经济结构性问题是促进此类型地区发展的关键所在。

(5)加强环境保护与灾害防控:部分特殊类型区发展受到生态环境脆弱性的制约,对于这类地区应当尊重客观自然规律,适当发展清洁环保、低生态风险的产业,加强灾害的预警和灾后修复工作。

3.2.2 投资是最常见的政策工具

特殊类型地区往往存在严重的政府失灵问题——大多数地区政府债务严重,公共投资严重不足;同时市场失灵现象严重——过度依赖本地市场,营商环境恶劣,缺乏私人投资吸引力。理论上投资是拉动经济增长的最重要因素之一,也是最直接最快速的扶持手段。因此各国纷纷设立相关资金向特殊类型地区开展定向投资,通过国家财政投资带动民间投资;同时通过银行低息贷款等金融手段,解决特殊类型地区的融资问题。

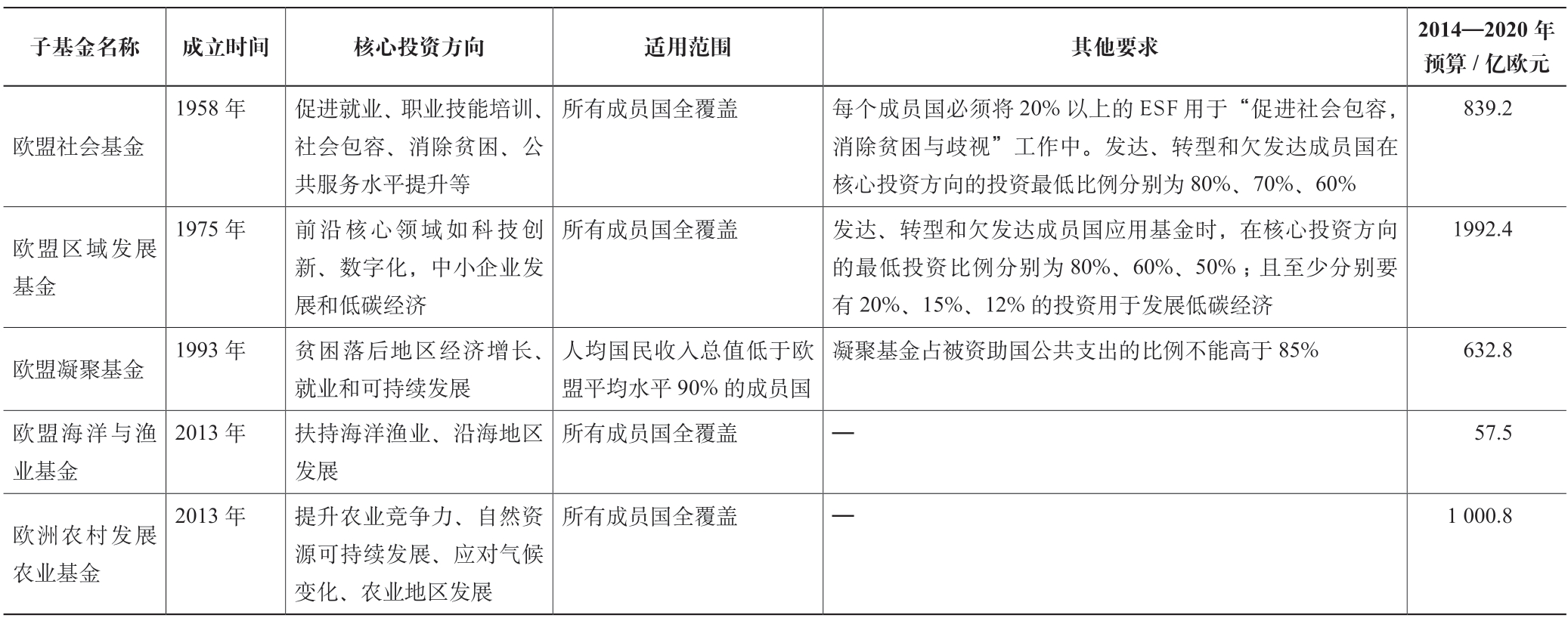

在这一方面经验最丰富成熟的是欧盟地区。欧盟每年约三分之一的预算用于区域发展投资,主要通过欧盟结构与投资基金的五个子基金实现,各项资金的覆盖范围、准入门槛和侧重点均有不同(表2)。欧盟在直接予以地区投资的同时,要求受资助成员国进行财政配套投资。预计在2014—2020 年间,欧盟结构与投资基金向特殊类型地区直接投资约4 500亿欧元,各国财政配套投资约1 800 亿欧元,这些投资主要用于中小企业竞争力提升(14.0%)、环境保护与资源效率提升(13.8%)、交通与能源网络设施建设(12.5%)和社会包容性提升(10.0%)等多个领域。

表2 欧盟结构与投资基金的构成

资料来源:作者根据相关资料整理

4 国际经验的总结与启示

4.1 问题反思

经过长期实践,针对特殊类型地区政策的效果仍饱受争议,如何真正实现特殊类型地区的高质量发展依然困扰世界各国和相关组织。尽管欧盟、加拿大等国自1960 年以来就开展了促进特殊类型地区振兴发展相关工作,但大量的此类地区并没有得到根本性改善。在2005—2015 年间,欧盟内部的“转型地区”(大多为老工业地区和资源型地区),只有1/3 在欧盟及本国政府的扶持与自我努力下转为“发达地区”,其余2/3 的地区衰退成为“欠发达地区”[15]。在加拿大,六大经济区之间、各经济区内部以及原住民地区和其他地区间的发展差距依然显著。而在美国,区域再开发管理局早期援助了大量旧工业郡县,但是其援助资金数额非常有限,并且审计部门质疑其夸大了有关创造就业机会和减少失业率的数据。

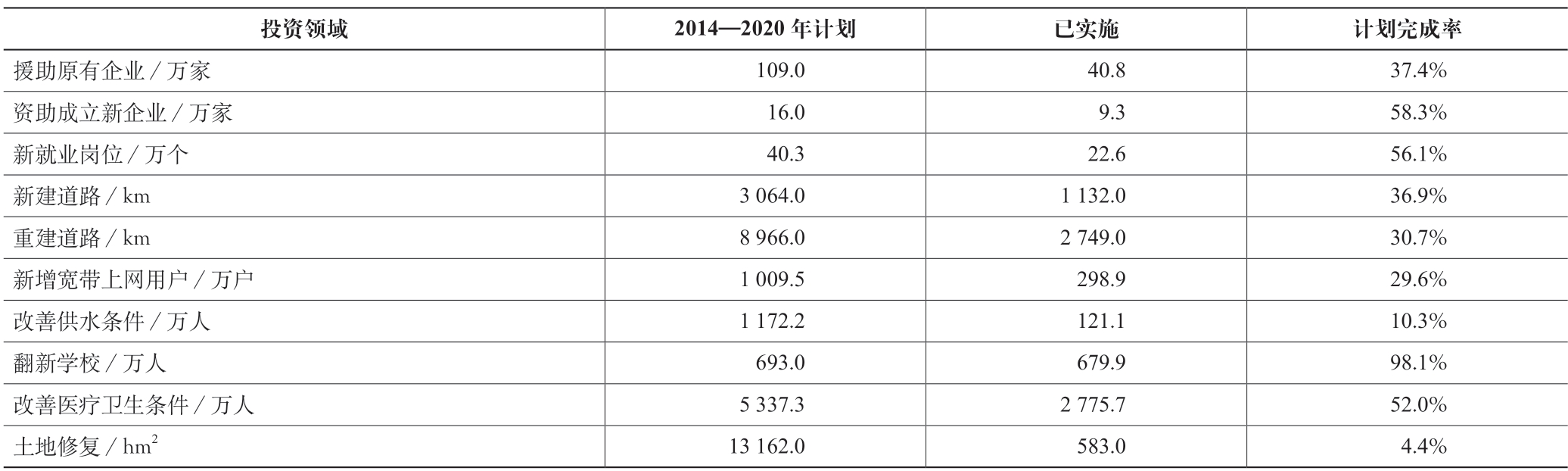

国际实践经验反映出的问题集中表现在两个方面。一是地方主义和新自由主义思想指导下的区域治理体制和区域行政壁垒,阻碍了相关政策和规划的制定与实施,这一问题在欧盟、英、美等国内均较为突出。如英国泛北地区的振兴计划“北方之路”于2004 年开始实施,2012 年由于执政政府转换,导致区域主义没落和地方主义再次兴起,振兴计划终止。在美国,受地方政府自治权过大的影响,包括《美国2050》在内的区域协调发展规划多由非官方机构提出,实际推行效果不佳。第二,国外面向特殊类型地区的主要政策工具形式单一,以投资为主的政策工具具有明显的自身局限性:首先,过低的投资金额往往难以取得明显效果(如美国经济发展局对区域发展的投资),但是较高的资金需求对财政有较大的压力;其次,投资手段可能存在短视性,集中在基础设施等见效快的领域,而科教创新、经济结构改革等领域由于投资效果难以直接测度,往往被忽视;此外,地方政府对投资存在依赖性,缺乏自主发展动力。以欧盟结构与投资基金为例(表3),2014—2020 年1 月,实际投资资金约占计划的40%左右,多个领域计划完成率不足40%。

表3 2014—2020 年1 月欧盟结构与投资基金的主要投资成果

资料来源:作者根据欧盟官方网站公开数据(https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview)整理

4.2 对我国的启示

当前我国特殊类型地区划分原则尚未明确,与此同时针对资源枯竭地区、老工业基地、民族地区等单一功能区的政策与规划范围相互重叠。建立特殊类型地区的进入和退出标准,有利于更好地发现区域不协调发展典型地区,提高区域政策和规划的实施效率。国际经验表明,在特殊类型区的识别方面,遵循以经济指标为主、以其他指标为辅的识别原则,可以通过设立多重指标和动态指标来判断政策扶持优先级。

在协调特殊类型地区发展的方式方法上,国外经验虽然普遍将财政补贴及投资等手段作为最直接最有效的政策工具,重点关注基础设施领域投资,但是这一方法具有明显的局限性。我国区域治理体系相较于其他国家具有明显的制度优越性,应当发挥自身优势探索更有效的扶持手段。国外经验表明,实现特殊类型地区的振兴发展所需要的时间周期往往较长,转型发展的关键在于实现经济结构性的转变。因此应当关注基础设施投资、教育和科技投入、资源环境保护等手段对于结构转变的长效影响,并充分调动地方政府、企业和公众的积极性,拓宽投资来源,确保扶持政策与规划的持续推进。

[1] MORETTI E.The new geography of jobs[M].Boston: Houghton Mifflin Harcourt,2012.

[2] GANONG P,SHOAG D.Why has regional income convergence in the U.S.declined?[J].Journal of urban economics,2017,102:76-90.

[3] CLARKE G,MARTIN R,TYLER P.Divergent cities? unequal urban growth and development[J].Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,2016,9(2): 259-268.

[4] STORPER M.Separate worlds? explaining the current wave of regional economic polarization[J].Journal of economic geography,2018,18(2): 247-270.

[5] SPICER J S.Regional unevenness,national electoral systems,and the‘surprising’ antiglobalist successes of Anglo-American populism[C].Cambridge Conference ‘Globalization in Crisis’,2017.

[6] RODRíGUEZ-POSE A.The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)[J].Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,2018,11(1): 189-209.

[7] 孙久文.现代区域经济学主要流派和区域经济学在中国的发展[J].经济问题,2003(3): 2-4.

[8] 汤吉军.新古典经济增长模型的局限性及现实的制度基础[J].黑龙江社会科学,2016(2): 66-70.

[9] IAMMARINO S,RODRIGUEZ-POSE A,STORPER M.Regional inequality in Europe: evidence,theory and policy implications[J].Journal of Economic Geography,2019,19(2): 273-298.

[10] WHEELER S M.The new regionalism: key characteristics of an emerging movement[J].Journal of the American Planning Association,2002,68(3):267-278.

[11] 陶希东.欧美大都市区治理:从传统区域主义走向新区域主义[J].创新,2019,13(1): 1-9.

[12] 洪世键.基于新区域主义的我国大都市区管治转型探讨[J].国际城市规划,2010,25(2): 85-90.

[13] European Commision.Competitiveness in low-income and low-growth regions -The lagging regions report[R].Brussels,2017.

[14] BROWN A,FORNONI R,GARDINER B,et al.Economic challenges of lagging regions[R].Luxembourg: Publications Office of the European Union,2017.

[15] FAROLE T,GOGA S,IONESCU-HEROIU M.Rethinking lagging regions:using cohesion policy to deliver on the potential of Europe’s regions[R].Washington,D.C.: Word Bank Group,2018.

[16] PIRO R,LEITER R,ROONEY S.Emerging Trends in Regional Planning[R].American Planning Association,2017.

[17] TODOROVICH P,HAGLER Y,POULSEN L.New strategies for regional economic development[R].America 2050 Research Seminar,Healdsburg,2009.

[18] HODGE G,HALL H M,ROBINSON I M.Planning Canadian regions[M].2nd ed.Vancouver: UBC Press,2017.

[19] Government of Canada.Regional economic growth through innovation(REGI)[EB/OL].[2020-04-24].https://www.wd-deo.gc.ca/eng/19774.asp.