城市更新是针对城市物质空间、经济和社会环境更新而制定的政策统称,在欧洲国家和其他国家,城市更新实践已较为普遍[1]。1970 年代以来,去工业化在一定程度上推动了城市更新运动:工业衰落使城市发展迎来了新空间,为城市物质环境更新提供了新潜力[2]。城市更新也被认为是推进社会和经济更可持续发展的契机[3],它使得城市对空间蔓延的需求相应减少,从而保护了城市中心和城市边缘的绿地,形成了积极的环境效应。过去几十年中,世界各地开展了成百上千的城市更新项目并实现了不同的结果,包括对制造业或军事功能场所的再利用,港口向城市滨水空间的转型,将场地改造为壮观的博物馆和娱乐活动场所,以及大学和研究园区的选址建设等[4-5]。

实践证明,城市更新的显著特性主要体现在三方面:最为显著的是市场力量与公共政策之间的紧张关系,其次是通过投资建筑环境来促进发展的困境,再有是在通过法规促进空间发展的同时还要控制开发的矛盾[2]。基于以上特点,这里需要考虑以下两方面经济问题。首先,从参与城市更新过程的不同机构和个体的相互作用来看,尽管政府公共部门和私营部门在市场经济中的作用均非常重要,两者在规划编制与实施中都发挥着一定的作用,但从最近大多数西欧国家的更新实践来看,私营部门逐渐获得了较大权力。这是政治环境不断变化的结果——尤其是显著的放松管制和私有化过程,将权力从国家和地方政府部门下移到企业和中介机构[6]。其次,受金融化(financialisation)过程影响,城市地区及其重建项目越来越多地受到资本投资的关注[7]。由于银行低利率以及低风险投资的不足,城市更新项目被大量外来资本垄断。这些资本试图从投资中寻求高额回报,因此逐利便成为开发过程的首要目的,并往往凌驾于诸如社会公平、环境可持续或城市整合等其他更新目标之上。

上述经济问题对于城市更新活动普遍适用,对本文关注的研究区域中的城市规划实践起到了决定性作用[8]。本文将城市更新定义为对现有建成环境的再利用或再开发,这与在未建设用地上进行的增量用地开发截然不同。以上概念界定了城市更新的两个关键因素:一是地理位置,二是土地利用。可持续的城市更新位置一般选在已建成的聚居区域中或者建筑内部;在土地利用上,更新意味着对已有场所功能的转换。以上两个因素并不总是彼此一致——当更新区域蔓延到确定的范围之外,或者当填充式开发导致城市内部的绿地被改为建设用地时,更新显然不会对城市产生积极效益。在这种情况下,必须通过深入细致的规划过程,实现地理位置和土地利用之间的平衡。本文的研究案例即卢森堡大公国的城市更新实践便适用于以上情况。

本文首先介绍卢森堡的基本情况,然后通过系统化阐述其更新领域的具体措施,概括当前在规划领域日益获得认同的“内生发展”实践。最后,文章在对经济增长、发展压力、特殊的用地规划和价值化实践开展评估的基础上,对本研究发现进行总结。

1 卢森堡概况

卢森堡位于西欧,与比利时、法国和德国接壤,是欧盟最小的成员国之一,其人口约62.6万(截至2020年1月1日),面积2 586 km2。在谈到土地、规划和发展时,需要从三个不同的角度来认识卢森堡。首先,卢森堡是由102 个市镇组成的公共规划领地,其发展或多或少由国家层面协调,但规划主权属于市政当局,国家拥有一定的项目和财政权力。其次,卢森堡与毗邻国家一同构成大区域的通勤中心,每个工作日往来卢森堡的通勤人口达20 多万,几乎占卢森堡劳动力市场的一半,约为首都工作日人口的两倍。第三,卢森堡是全球服务业和金融流动中心之一,是全球第二大投资管理城市,聚集着众多投资基金公司和控股企业的总部。非卢森堡国籍人口约占该国总人口的一半,首都外籍人口比例已经超过70%。

卢森堡是全球服务业中心和欧洲十大金融市场之一,其地位建立在紧密且良好的国际关系之上,是“关联型城市化”(relational urbanisation)的结果[9]。关联型城市化使得卢森堡发展不仅依赖于全球人口、商品和资本的流动,还依赖于比利时、法国和德国等邻国的跨境通勤劳动力。一般而言,这种“小规模但全球性”的关联型城市化对基础设施的要求很高——一个国家的经济成就越高,经济增速越快,其土地规模和经济功能之间的结构性不匹配就愈加普遍。因此,关联型城市化给土地和建成环境带来了巨大压力,迫使政府协调经济发展与生态空间保护,以及住房建设与生活质量的关系。

在国家特性方面,卢森堡一方面具有小国的典型特征[4],另一方面具有全球金融中心和欧洲中心的国际化特征[10]。过去几十年该国社会经济变化尤为剧烈,人口和经济增长迅猛,导致卢森堡土地价格急剧上涨,土地和住房租金的平均价格达到邻国的两倍。空间格局方面,卢森堡以低密度和分散的小城镇和乡村聚落为主,但仍有七个最大城市,其人口占总人口的40%(包括首都区域,也称首都都市区[Agglolux Area],占总人口的25%),而规模在5 000~10 000 人和少于5 000 人的城市,其人口数量则各占总人口的30%。

探讨卢森堡的城市更新,需要明确该国“内部”空间和“外部”空间的定义,在不同语境下,“内部”和“外部”的界定不同。从上述数据可以看出,卢森堡的常住人口是适度分散的,而商业的情况恰恰相反:零售业作为城市整体发展模式的重要指标,只有18%的店面面积位于城市中心或地区中心,其余大部分分散于城市外部地区(或国外);而在首都区域,工作机会和经济活动却高度集中。卢森堡办公空间总量超过400 万m2,其中90%位于首都都市区内(包括其邻近的直辖市),5%位于北部下游的广袤地区,5%位于南部。在过去60 年中,仅基希贝格(Kirchberg)的欧盟和银行区就有超过100 万m2 的办公空间曾在首都郊区的农业用地上开发建设。对于整个国家的规划实践来说,此类大规模开发项目也是典型趋势。

2 卢森堡城市更新实践:内部更新与新建开发

卢森堡于1999 年才将区域或国家层面的空间规划制度化,在此之前,规划工作主要由市镇委员会根据发展需求开展制定,市长在规划过程中被赋予了强大权力。空间规划目标仅作为一种弹性指南来指导实践[11],会根据规划实践的具体情况作出变更。但近期的政策框架依然聚焦于三个区域的经济发展:首都区域、南部老工业区和北部农村。由于缺乏国家层面的具有约束力的法规等,现有弹性指南实施的有效性未能得到证实。

过去政府主要通过开发新的建设用地来满足对商业区、办公区等的空间需求,从而推动卢森堡的经济结构从第一、第二产业向第三产业服务型经济转变。21 世纪初以来,由于可开发用地面临绝对短缺,且受到欧洲和各国立法的保护,土地开发受到越来越严格的限制。近期研究显示,土地所有权集中是开发的主要障碍[12]。因此,原有制造业用地的后续更新规划逐渐得到重视,城市内部的“填充式”开发实践已于20 年前兴起。

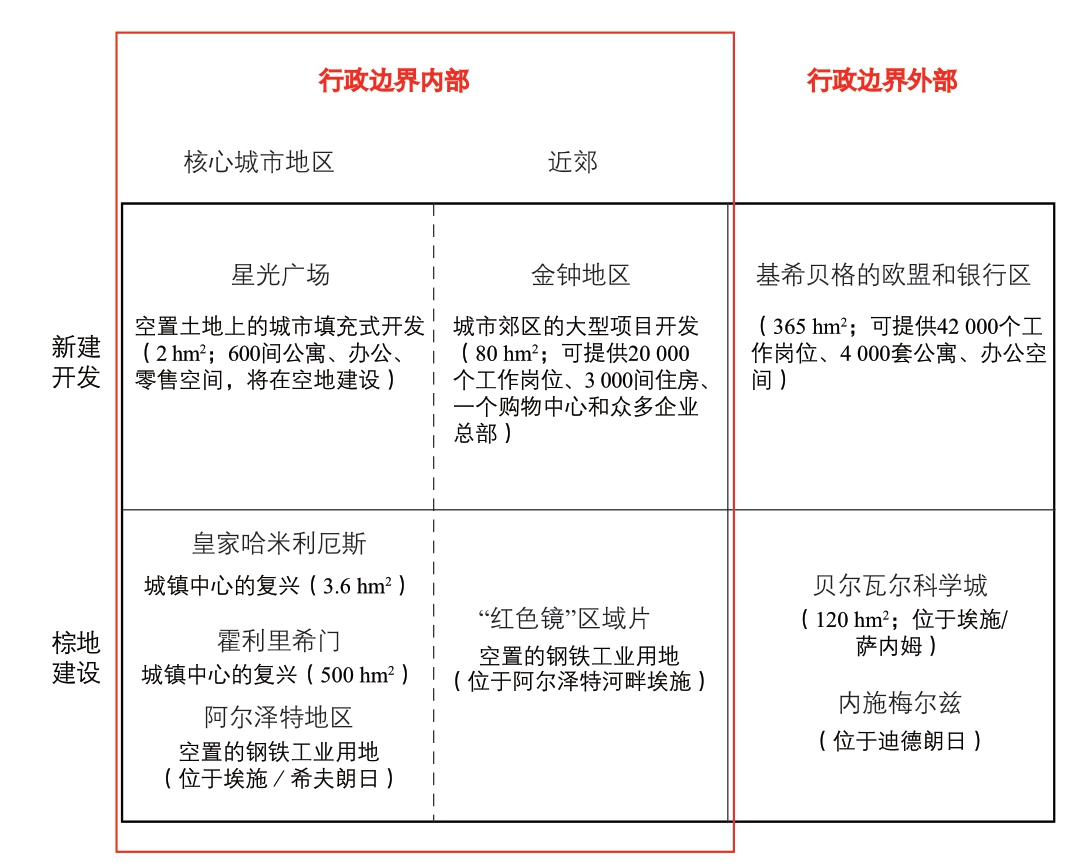

目前,虽然城市更新项目的数量仍少于新增开发建设项目,但由于其可持续性,城市更新逐渐受到推崇。城市更新中,棕地再利用的重点是住宅用地和混合用途地区。2010—2016 年,近50%再利用土地来自住宅用地,混合用途用地则约占1/3;与此相反,活动区(activity zones,诸如商业区或工业区)几乎没有呈现土地循环利用的趋势,同时期只有11%的更新是在此类地块上进行的[13]。在城市更新和棕地开发的实践中,通过规划可以将市场驱动型与内生发展需求驱动型城市更新进行区分。内生发展模式至少可以分为四种类型:空置的钢铁工业用地、城镇中心的复兴、城市郊区的大型项目开发,以及(尤其是在首都)空置土地上的城市填充式开发(图1)。

图1 卢森堡不同类型的典型城市更新项目

卢森堡的新住房大多建设在行政边界范围内的现有土地上,并主要通过市场交易。产权周期或建筑生命周期完成后,居住房屋将被出售,地块也将被重新开发。这种更新由私人开发商主导,并由其控制着建筑的价值链。通常情况下,规划的作用仅限于检查新开发项目是否合规,并为合格项目颁发建筑许可证。开发商为最大化开发利润,会开发高容积率住宅单元,拆迁前后的居住单元数量比高达1∶4 甚至1∶8,导致城市大规模高密化。鉴于卢森堡家庭的高机动化率和相关建筑规定(通常需要每户提供两个停车场),城市密度的提高伴随建筑物和地下停车场需求的扩张。以汽车为主的出行方式对城市的交通便利度和生活质量等提出了挑战。此外由于实践和投资等原因,开发项目越大,实施所需的时间越长,这尤其适用于城市内部的填充式开发以及更大尺度的老旧工业区更新。

2.1 旧工业区、棕地地区的更新改造

1980 年代以来,卢森堡的工业逐渐衰退,为城市更新改造提供了一定的潜力资源。但工业区更新与其他地区的更新一样,均面临更新成本高、更新持续时间长和难以激发城市活力等主要挑战。

卢森堡最著名的工业区更新案例是贝尔瓦尔(Belval)科学城,位于阿尔泽特河畔埃施(Esch-sur-Alzette)废弃钢铁厂遗址上,是一处占地120 hm2 的开发区域,其中埃施(Esch)及其周边的米奈特(Minette)地区曾经是卢森堡的工业中心。目前贝尔瓦尔所在地保留了一个钢铁制造厂,该地还包括卢森堡唯一一所大学的新校区以及诸多研究机构、购物中心、办公楼和公寓楼。贝尔瓦尔项目是继基希贝格的欧盟和银行区项目后,卢森堡的第二个大型城市开发项目。但与基希贝格不同的是,贝尔瓦尔从一开始就被规划为土地混合使用的高密度建设区。该地块位于阿尔泽特河畔埃施的边缘区域,与北部一系列较小的郊区社区相连,地块由国家和拥有土地所有权的钢铁生产商阿塞洛·米塔尔(Arcelor Mittal)共同开发,通过更新实现土地的循环利用。贝尔瓦尔项目建设规模巨大,但与建设成为具有活力的城区的目标愿景相距甚远[14]。

第二个废弃钢铁厂遗址上的大型更新项目位于埃施和希夫朗日(Schifflange)两个社区之间,规划面积约60 hm2,是兼有零售和办公用途的混合住宅区。针对该项目的建设竞标已经组织开展。

第三个工业用地改造的大型项目也在进行,即位于迪德朗日(Dudelange)的另一座废弃钢铁厂遗址。自2005 年该钢铁厂关闭以来,项目就处于更新规划状态,其土地利用规划最终已于2020 年前发布。预计全面开发后,该地块在未来10~15 年将容纳约1 000 套公寓。

2.2 近期的内城转型升级

过去城市的发展重点是推动全国郊区和外城的增长,而现在的重点则更聚焦于城镇中心的振兴和内城的转型升级。首都中心的城市更新示范项目皇家哈米利厄斯(Royal-Hamilius)占地仅3.6 hm2,混合了零售、餐厅、办公和高级住房等用途,并将建筑物的顶部改造为了观景平台。该项目的商业用途空间包括16 000 m2 零售空间和10 000 m2 办公空间,另外还在存量住房中增补了73 套豪华公寓(面积7 500 m2)。另外,迪德朗日镇中心一项将住房、零售贸易和社会基础设施进行综合再开发的实践,嵌入了新的公共空间理念,借鉴早期郊区城镇贝尔特朗日(Bertrange)的做法,在城市中心区域引入了共享空间。以上项目代表了最近卢森堡全国范围内开展的越来越多的中小型更新项目,旨在提高内城的商业容量,改善交通状况,振兴城镇中心。

2.3 城市边缘地区的开发

1980 年代中期—1990 年代初期,卢森堡大公国的服务业兴起,城市郊区或城外建设了大量零售店面和办公空间。以往所谓的活动区被不同程度地分解转移了,或位于城市之间,或位于城市边缘,例如首都郊区的大型购物中心康科德(Concord)和贝尔埃托莱(Belle Etoile)。卢森堡作为一个小国,其城市化程度越高,商业区域在城市开发、填充开发或更新转型中所起的作用就越重要。金钟(Cloche d’Or)是最近由私人开发的大型项目,建设在首都南部郊区的未开发用地上,占地80 hm2,建成后将提供约20 000 个就业岗位和3 000 间住房,以及一个拥有130 家商铺的购物中心,将城市建成区与位于高速公路另一侧的新建国家足球体育场连接起来。

2.4 “空置地段”的再开发

2000 年代中期以来,首都卢森堡市一直在开发住宅,向在本市工作的居民提供房屋租赁权和出售时的优先购买权。其目的是通过对市中心的开放空间、空置地段进行填充式开发或高密度建设,为当地居民提供可支付住房。2006—2017年,在国家政府(住房部)的支持下,卢森堡市实现了在存量住宅中增补177 个住宅单元的小规模开发(根据卢森堡市提供的数据计算),对公共住房领域产生了深远影响。然而其实施效果依然有限:新建住房的数量远不能满足住房需求,每年新建的住房可能在四位数范围内,而城市人口却每年增长约10 000 人。因此,尽管“空置地段”的再开发已成为填充式开发实践的重要途径,仍然不足以解决住房问题和缓解发展压力。

3 卢森堡城市更新的内外困境——开放型经济背景下的内城更新困境

在反思卢森堡的城市更新相关政策、结果和矛盾时,我们首先需要考虑以下三个问题:(1)卢森堡发展的具体背景和近期(增长)发展轨迹;(2)规划机构应对困境的方法;(3)规划领域对“内部”和“外部”的界定。这些问题增加了城市更新的困难,包括营造了市场力量和公共政策之间的紧张关系,通过建成环境引导发展的局限性,以及指望法规能同时促进和控制发展等方面。

首先,卢森堡的快速发展与转型重现了“有缺陷的城市化”(flawed urbanisation)[15],这一词语出现于19 世纪末20世纪初的高度工业化进程中,指经济增长的速度远远超过基础设施建设政策和空间规划引导的速度。“有缺陷的城市化”一经出现,我们即可在城市中心和外围地区观察到城市扩张、高密度化和更新转型并存的现象。卢森堡社会经济快速增长,使得土地利用和基础设施的协调规划很难实现,加上经济发展在公共政策中的主导地位,进一步的目标更是难以达成。

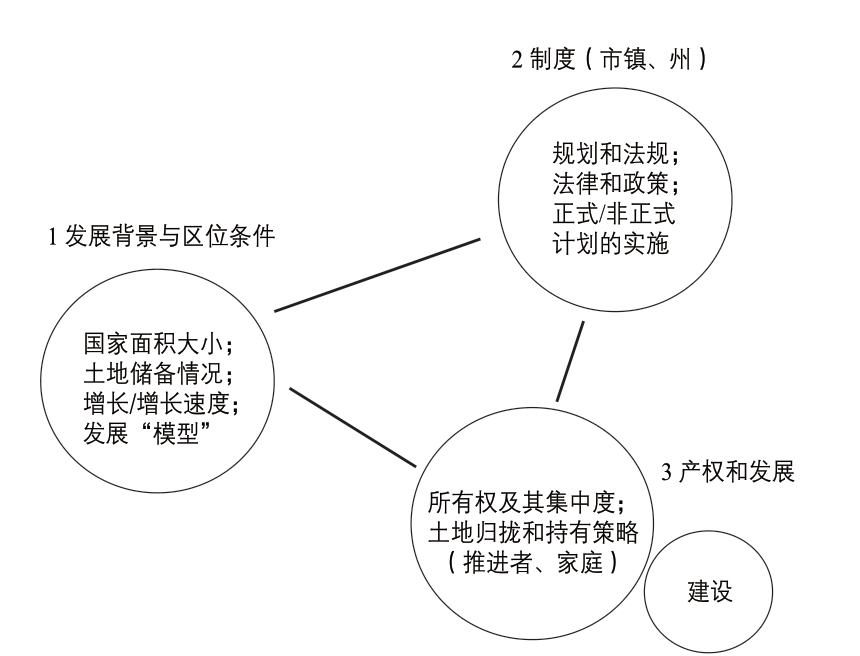

第二,城市更新项目的实施进程往往极其缓慢,且与法律和政策的关系微妙复杂。在国家和市政权力几乎不透明的分工框架下,城市更新在很大程度上由私人开发商实施,他们是购买、管理和提供土地的主要行为者。其他参与方还包括市政府和规划办公室,主要负责筹备研究,并代表各市镇制定具有法律约束力的规划。高昂的土地价格是推动城市更新最重要的因素,这是空间资源需求强烈、整体环境国际化和土地稀缺的结果。土地稀缺使得土地开发具有一定的时效性,即新住房的交付通常会与具体的开发周期和中期利润挂钩。由此,城市规划和更新过程作为一个整体,被房地产开发的商业利益所主导(图2)。

图2 卢森堡大公国的城市更新环境

第三,由于卢森堡国土面积小且缺乏可供发展的空间,向外扩张和对内更新都明显受到限制。考虑到空间的稀缺性,注重内部开发和对已开发土地的再利用虽然合理,但在实施过程中也面临诸多挑战。城市更新面临用地供应不足的限制,填充式开发也会面临诸如环境问题、增加社区现有交通量以及影响生活质量等挑战。房地产价格猛涨带来的一个严重社会后果是空间的选择性,排他性住房(exclusive housing)的建设会促成新的社会分层进程。此外,住房的不可支付性可能与人们对新项目的需求不断上涨有关:人们对居住环境的要求越来越高,这种对环境的高追求将推动房价进一步上涨(如卢森堡建立的生态社区)。

为解决上述困境,笔者建议将规划范围聚焦于更大区域,即靠近或跨越卢森堡与邻国边界的区域;并建议在卢森堡发展区域型住房市场,并设立新的本地化服务协调中心。以上空间可被设想为一个融合后台办公室、服务中心、停车与乘车(P+R)设施的综合体,以此满足大量来卢森堡工作人员的居住需求。其基本原理是减少对本国经济至关重要的公民跨境通勤,吸引其留在边境周边地区工作,缓解首都拥挤程度的同时,又可为卢森堡国内生产总值的增加作出贡献。但在国界附近建立跨国区域,实际上会颠覆城市内部更新或填充式开发的理念。也即为了保护内城免受开发及其外部性的影响,将发展重点放在首都区域或国家以外的地区,这将导致卢森堡与其中心地区、卢森堡与更大区域之间的劳动分工出现问题。

4 结论

综上可以发现,卢森堡的内城开发不仅困难,而且面临着一系列与该国的政治经济直接相关的矛盾——一个在发展结构和劳动力市场一体化方面都极其开放的关联型经济体,很难仅仅依靠填充式开发来保障其自身的发展空间。只要人口和经济产出还在持续增长,这个关联型经济体就必须进一步扩张,导致其对空间和发展的需求进一步增大。因此,第二个结论是卢森堡很难成为城市更新政策的典范[16]。受到增长和外部性的严峻挑战,卢森堡首先需要解决一些基本问题,如(可负担)住房、公平、流动性和可持续性等。这需要该国进行实质性的规划改革(如赋予社区更多权力,国家为其提供战略指导等),完善从土地开发中收益的公共财产政策,并协调推进国家和国际空间的发展关系。在实施方面,正如卡特(Carter)所言,“成功的城市更新需要立足本地,需要战略性的设计,也需要多部门、多机构的良好伙伴关系”[17],只有如此,填充式开发才能在城市更新中发挥重要作用。

注:本文图片均为作者绘制。

[1] ROBERTS P W.The evolution,definition and purpose of urban regeneration[M]// ROBERTS P W,SYKES H,eds.Urban regeneration: a handbook.London: Sage,2000: 9-36.

[2] LEARY M E,McCARTHY J.The Routledge Companion to urban regeneration[M].London: Routledge,2013.

[3] JONES P,EVANS J.Urban regeneration in the UK[M].London: Sage,2008.

[4] KATZENSTEIN P J.Small states and small states revisited[J].New political economy,2003,8(1): 9-30.

[5] RUMING K.Urban regeneration in Australia: policies,processes and projects of contemporary urban change[M].London: Routledge,2018.

[6] RACO M.The new contractualism,the privatization of the welfare state,and the barriers to open source planning[J].Planning practice &research,2013,28(1): 45-64.

[7] AALBERS M B.The financialization of housing: a political economy approach[M].Routledge,2016.

[8] HESSE M.“Property States” and the financialization of urban development[M]// HERTWECK F,ed.Architecture on common ground:the question of land: positions and models.Lars Müller Publishers,2020:127-138.

[9] HESSE M,WONG C M L.Cities seen through a relational lens: exploring niche-economic strategies and related urban development trajectories of Geneva,Switzerland,Luxembourg &Singapore[J].Geographische Zeitschrift,2020,108(2): 74-98.

[10] HESSE M.On borrowed size,flawed urbanisation and emerging enclave spaces: the exceptional urbanism of Luxembourg,Luxembourg[J].European urban and regional studies,2016,23(4): 612-624.

[11] Ministère de l’ Intérieur,Ministère des Transports,Ministère des Bâiments publics,Ministère de l’ Environnement.Ein Integratives Verkehrs-und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg[R/OL].Luxembourg: DATer.[2004-01](2021-05-27).http://cbimg.cnki.net/Editor/2019/0916/ghzh/9e55e079-fd37-49b0-9395-1bf802c1b193.pdf.

[12] Observatoire de l’ Habitat.Le Degré de Concentration de la Détention du Potentiel Foncier Destiné à l’Habitat en 2016.Note No.23[R/OL].(2019-02)[2020-12-23].http://observatoire.liser.lu/pdfs/Note23_A4.pdf.

[13] DECOVILLE A,FELTGEN V.Diagnostic du développement territorial[R].LISER/MDDI,2018.

[14] LEICK A,HESSE M,BECKER T.Vom “Projekt im Projekt”zur “tadt in der Stadt”? Probleme der Governance und des Managements großr urbaner Entwicklungsvorhaben am Beispiel der Wissenschaftsstadt Belval,Luxemburg[J].Raumforschung und Raumordnung,2020,78(3): 1-17.

[15] REIF H.Städte und Städteagglomerationen der Montanindustrie in Deutschland,1850-1914[J].Informationen zur modernen Stadtgeschichte,2012(1): 15-28.

[16] WARD K.Urban redevelopment policies on the move: rethinking the geographies of comparison,exchange and learning[J].International journal of urban and regional research,2018,42(4): 666-683.

[17] CARTER A.Strategy and partnership in urban regeneration[M]//ROBERTS P,SYKES H.Urban regeneration.London: Sage &BURA,2013:37-58.