1 人本规划思潮下可达性测度的新需求

可达性的概念在城市规划、风景园林规划和交通规划等领域都得到了广泛应用,并对相关政策的制定产生了深刻影响[1-3]。简单来说,可达性所测度的是两点之间的邻近度,是从一点到达另一点的可能性的高低[4]。但与此同时,可达性在面向不同应用领域的使用需求时,其定义和测度方法都显示出了不同程度的差异性。例如在城市规划领域,可达性往往用于评估各类设施和相应功能以及公共空间的布局状况、土地利用邻近度、城镇发展水平等[5];在风景园林规划领域,可达性常用来评估公园绿地布局的空间格局[6];而在交通规划领域,可达性多用于评估道路系统提供低阻力水平交通的能力[4]。

从测度视角来看,可达性包含客观层面的空间可达性和主观层面的感知可达性两类。空间可达性也被称为物理可达性或基于地理位置的可达性,指特定服务设施所在位置的空间分离程度,通常用距离、时间、引力、累积机会等参数进行测算。空间可达性的测度方法较为完善,相关的研究成果也较为丰富[1,3,7-9]。感知可达性则指个体基于对物质空间环境的主观感受对某一空间点、区域或服务的可达性的认知和评估[10-12],侧重于人对通达性和便利性的满意程度[11]。感知可达性的重要性体现在于个体感知对行为的影响是不容忽视的,个体受记忆、情感、需求、意图等影响而产生主观感知和认知偏好,而感知和偏好会作用于个体行为,公园使用行为实质上是物质空间环境和人对该环境的感知共同作用的结果[10,13]。

近年来随着信息技术的发展和人类可移动性的增强,人地关系趋于复杂化,逐渐跨越了传统的物质空间关系,与此同时人本主义规划思潮逐渐兴起,人的需求和感知逐渐成为核心[14-15]。个体的感知和偏好在公园使用行为影响层面上的效应也逐渐彰显,传统的基于地理位置的空间可达性无法反应可达性的全貌[2,16],同时也无法满足当前的理论和应用需求,因而可达性评估的理论框架体系亟须进行内涵的拓展和理论的延伸。过往的空间可达性研究大多仍是应用和数据驱动的,关注不同类别可达性评估方法的实际应用,但未来可达性研究领域的挑战在于如何随着时代的发展将新的议题纳入研究范式,而感知可达性与传统空间可达性的比较则是未来10~20 年内可达性研究领域的重要挑战之一[3]。在此背景下,基于个体感知的可达性评估就显得尤为重要,越来越多的学者认为应当将个体感知、体验和偏好纳入可达性的概念内涵和评估体系中[2,11,17]。此外,在以公园使用行为或体力活动为研究话题时,更应重视对感知可达性的评估,因为公园使用行为是物质空间环境和个体对该环境的感知共同作用的结果[10]。然而,当前国内外感知可达性领域的理论与实证研究仍然较少,尤其是在国内存在较大的研究缺口[18]。

因此,在当前感知可达性在城市规划和风景园林规划领域的重要性日益凸显但相关研究却十分紧缺的背景下,亟须对感知可达性的概念内涵、测度方法和实践应用进行系统性述评,明确感知可达性与空间可达性的差异性,为人本规划背景下的城市公园与绿地系统的规划和精细化管理提供理论依据和实证参考,并探讨感知可达性在人本规划视角下未来可能开展的研究方向。

2 感知可达性概念源起与发展历程

2.1 传统空间可达性概念与测度方法的局限性

早期的可达性概念源于古典区位论,从几何学的视角评估空间网络中要素的布局效用[19]。汉森(Hansen)在探索都市区规划中道路交通与土地利用的关系时最早提出了可达性的定义,认为可达性是空间交互关系发生的潜在可能性,包括交互的难易程度和强度,而该定义隶属于客观层面的空间可达性的范畴[20]。具体来说,空间可达性所测度的是特定服务设施所在位置的空间分离程度,即从出发地到达目的地中的设施或服务的难易程度或特定地理空间区域内的机会数目[1,3,21]。可达性高意味着使用者更容易享有某种设施或服务,同时可达性的实际水平也受使用者的能力和使用意愿的影响[20,22]。汉森所使用的可达性评估模型实质上是引力模型(gravity potential model),即基于目的地吸引力水平和两地之间空间距离的距离衰减效应对可达性进行测算。客观层面的空间可达性经过多年的发展已形成较为成熟的测度体系,通常用距离、时间、引力、累积机会等参数进行测算,相关的研究成果也较为丰富[1,3,7-9],但却缺乏对于地理空间内人这一行为主体的考量。随着人们日常生活的丰富和可移动性的增强,个体的差异化感知与需求在个体行为影响层面上的重要性日益凸显,客观层面的空间可达性分析无法满足当前的测度需求[2,16]。然而当前主观层面的感知可达性的评估仍然没有引起足够重视,针对感知可达性的研究非常有限[2-3,11,23],亟须开展相关研究。

2.2 人本可达性的发展与感知可达性的缺失

主观层面的感知可达性指个体基于对物质空间环境的主观感受对某一空间点、区域或服务的可达性的认知和评估[10-12],关注个体对可达性水平的感知和满意程度,属于人本可达性的范畴。人本可达性起源于哈格斯特朗(Hägerstrand)1970 年所提出的关注个体行为可能性的区域科学和时间地理学的概念,将出行空间和时间维度同时纳入了评估体系[24-25]。他认为区域科学所关注的除区位外也应包括人类,应当关注人类在日益复杂的环境中的生活品质,区域科学的本质是社会科学,而社会科学的研究对象理应包含人类[25]。微观尺度下的个体周边的环境对其出行行为有很大影响,而以往的研究更多关注宏观尺度下的群体行为。因此,哈格斯特朗认为我们应该关注如何探索基于个体状态的微观尺度因素和基于群体的宏观尺度集合间的联系。简言之,基于时间地理学的人本可达性所测度的是基于时空棱镜视角的个体参与不同类型活动的自由度水平[25]。人本可达性测度在科研领域获得了一定程度的发展,但在实践领域的应用仍较少,主要原因是个人出行日志数据的获取难度较大[2]。此外,基于时间棱镜视角的人本可达性忽视了个体对物质空间环境的感知和出行及活动偏好,不足以完整体现人本可达性的概念内涵。因此,基于个体感知和偏好的人本可达性评估研究仍然存在较大空缺,尤其是国内的感知可达性相关研究非常有限[2-3,11,18,26-27]。

2.3 感知可达性与空间可达性的差异性

感知可达性领域亟须开展进一步研究的原因还在于空间可达性与感知可达性存在一定程度的差异性[2,10-11,16,28],空间可达性不一定会完全转换为使用者所感知到的可达性水平[2,11],并且两者间的相关性不大甚至缺乏相关性[10],即感知可达性的测度无法用空间可达性来替代。例如科特兰等(Kirtland et al.)[13]发现在邻里(0.8 km 生活圈)和社区(16 km 生活圈)尺度下受访者对环境的客观评估和主观感知的一致性较低或中等,而造成两者间差异的原因为个体心理、文化和日常行为习惯的不同。有学者认为空间可达性是对过程的测度,与设施的空间布局密切相关;而感知可达性是对结果的测度,与使用行为和满意度密切相关[2,11]。

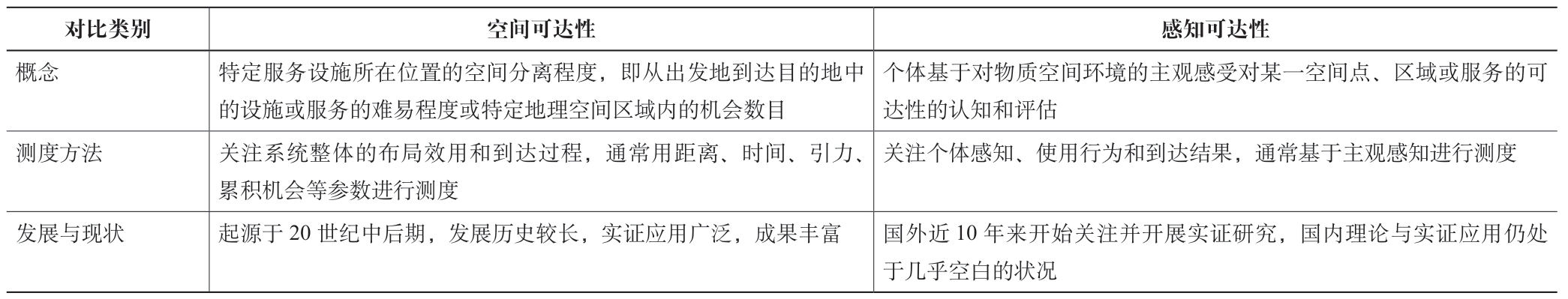

具体来说,空间可达性与感知可达性的差异性体现于空间可达性难以反映可达性的真实状况和全貌,它所反映的主要是宏观尺度交通系统的通达性,更关注系统整体的布局效用,往往忽视了微观尺度的区位环境和社会维度[11],难以反映个体感知、偏好和社交联结[3],从而影响其对社会福祉分配的评估。感知可达性是对传统空间可达性的重要补充,感知可达性测度的纳入将有助于完善可达性测度体系,对交通系统以外的影响因素进行测度,从而提供更为全面的评估结果[2-3,11-12,29]。空间可达性与感知可达性在概念、测度方法、发展与现状等层面的差异性总结见表1。

表1 空间可达性与感知可达性的差异性

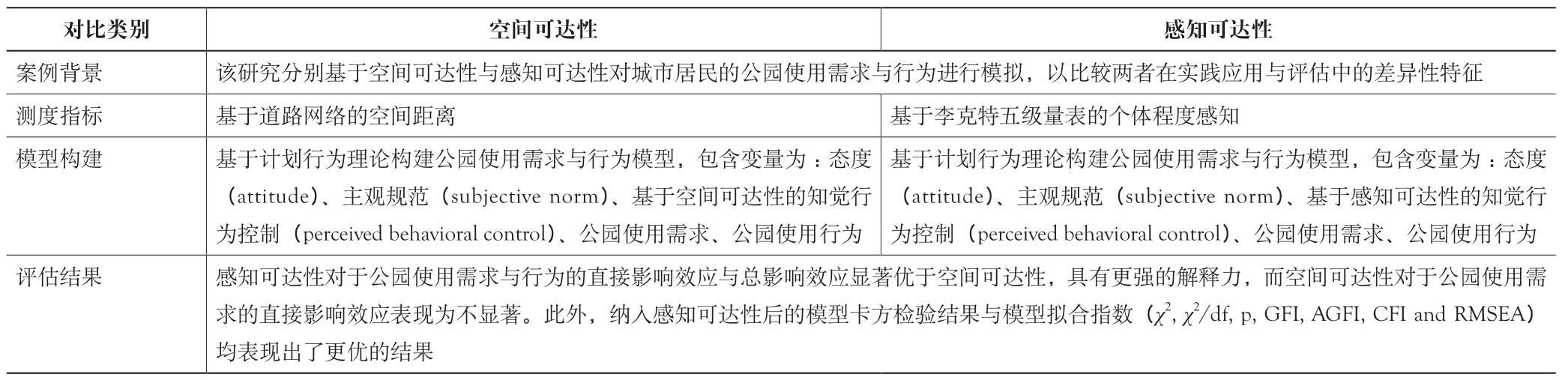

此外,在实践应用与评估结果层面,感知可达性更接近人的真实感受和认知,它的效应也更有可能投射在居民实际的公园使用行为中。一些学者发现感知可达性对于行为的预测比空间可达性更为显著[10,30],有助于对可达性进行更为完整的评估。空间可达性的评估通常会纳入研究区范围内所有目标设施,包括居民不知晓和不偏好使用的设施[11]。例如某居住区临近处有一个居民相对不偏好使用的公园,尽管该公园的空间可达性水平很高,但由于受个体感知和偏好的影响,高水平的空间可达性并没有转化为有效的公园服务传达[11]。空间可达性评估与实际情况之间的错位可能会造成资源效益的浪费和政府干预的盲目,并进而影响当地居民的主观幸福感和生活品质。为了更清晰地阐释感知可达性与空间可达性在实践案例应用和评估结果层面的差异性,笔者基于过往研究成果中空间可达性与感知可达性在同一实际案例中的应用[31]对两者进行了比较分析,实践表明感知可达性在公园使用需求与行为关联层面比空间可达性具有更强的解释力,且导向了更为优化的模型拟合结果(表2)。

表2 空间可达性与感知可达性的实践应用对比

2.4 感知可达性与满意度、幸福感等相关概念的差异性

感知可达性概念的核心内涵在于个体基于物质空间环境的主观感受对某一空间点、区域或服务的可达性的认知和评估,主观感受与评估是其内涵的重要组成部分,而从这个层面来看感知可达性与满意度、幸福感等相关概念具有一定程度上的相似性。城市规划领域的满意度研究大多集中于社区满意度与公共服务设施满意度,其中社区满意度指居民对社区各个方面的总体感受与主观评价,是一个综合性、多层次的指标体系,是人们微观感受的累积结果,受到土地利用、社区形态、自然空间、居民感知和评价等主客观社区特征的影响,对于优化社区规划与治理有指导性意义[32-34];公共服务设施满意度研究则关注居民对于社区内或周边各类公共服务设施的类型、规模、服务质量、价格费用、交通便捷度、环境等的综合主观满意程度[35-36]。城市规划领域的幸福感研究则关注物质空间与公共服务设施对于居民主观幸福感(SWB: Subjective Well-Being)的影响,其逻辑导向更多是关注由合理的公共服务设施配置所带来的幸福感,是一种综合体验而非直接的满意程度评估[37-38]。

感知可达性与满意度、幸福感在主观数据收集层面有相似性,但在评估范围和研究对象层面有较大的差异性。从评估范围来看,感知可达性专注于评估空间邻近度、交通便捷度等与可达性直接相关的要素,属于专项评估的范畴,当前该领域的研究仍非常有限;而满意度与幸福感所涵盖的范畴则更为广泛,因其概念的复合性而决定其评估需纳入多个层面的要素,如社区主客观特征、公共服务设施特征等,属于综合评估的范畴,该领域的研究起步较早,发轫于1950 年代[32,39]。从研究对象来看,感知可达性的研究对象在具体研究中为更方便地获取受访者的直观感知,往往限定为单一的且日常使用频率较高的对象,如公园、体育设施、商店等;而满意度与幸福感的研究对象则更为复合,是受访者对于社区及周边环境主客观特征的综合评价与感知[32,34,38]。

3 面向城市公园的感知可达性测度方法与影响因素述评

3.1 感知可达性的测度方法

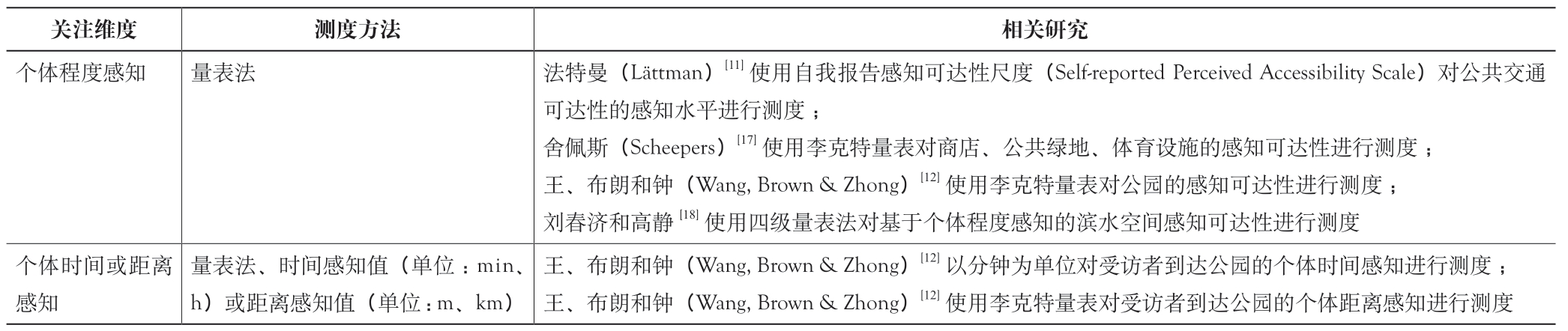

感知可达性的重要性逐渐被学术界所认可,但其测度方法在近10 年的发展仍然有限,如何使得感知可达性的测度更接近真实情况成为近年来的研究难点[2,11]。莫里斯、邓布尔和维根(Morris,Dumble & Wigan)于1970 年代末提出了感知可达性与空间可达性在概念内涵上可能存在的差异性[40],但感知可达性的具体测度方法发展缓慢,尤其是国内的相关研究仍然非常稀缺[18]。近年来,感知可达性的测度逐渐引起学者的重视,通过问卷调查中的自我报告数据来获取人们对于可达性水平的主观感受成为相对主流的测度方法[11-12,17,31]。受访者对于可达性水平的主观感受主要有两个层面,一是对程度高低的感受,一般用从低到高五等级的李克特量表(Likert Scale)或四级量表来获取[16-17,28];二是对到达目的地时间或距离的估计,若目的地为公园,则大多数受访者的答复是对步行时间的估计[12],既往研究大多是从这两个层面对感知可达性进行测度。近年来国内外文献中对于感知可达性的常用测度方法梳理见表3,可见其关注维度聚焦于个体程度感知、时间感知和距离感知,且相关研究大多采用单一维度进行测度,感知可达性测度方法的复合性和体系性仍有待加强。

表3 近年来国内外文献中感知可达性的常用测度方法

感知可达性的测度难以用客观指标进行描述,主要原因在于客观指标无法反映使用者的主观感受,也无法纳入使用者的出行背景的影响,如受气候或出行偏好所影响的出行方式选择、出行者对目的地的知晓程度等、出行者的个体兴趣等[3,29]。此外,不同于空间可达性对到达过程的关注,感知可达性更多是对结果的测度,与使用行为和满意度密切相关[2,11]。上述因素共同导向了感知可达性的测度方式与传统空间可达性测度的差异化发展。

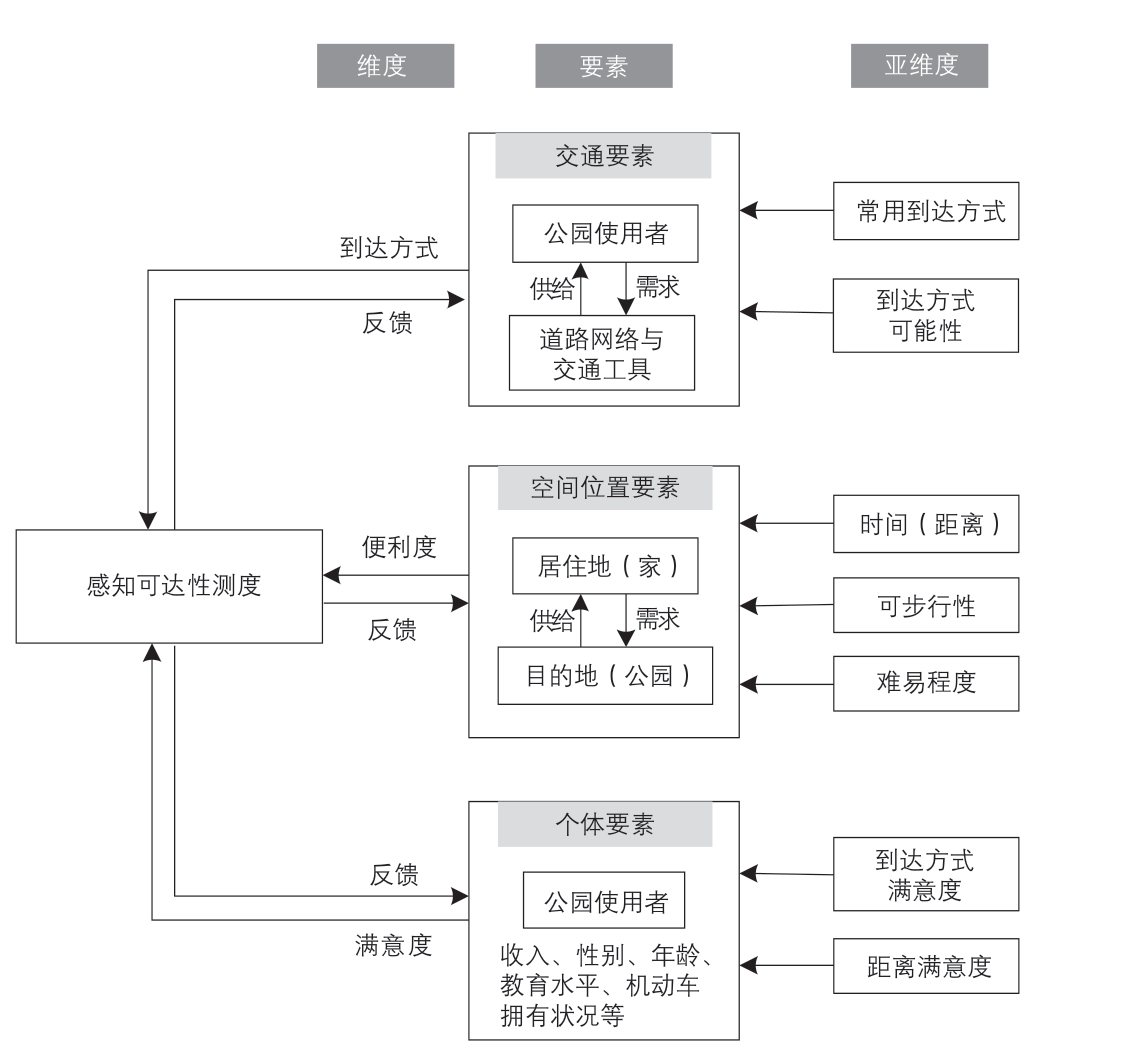

当前国内外感知可达性测度相关研究仍非常有限,本文以城市公园为例,对感知可达性的测度在维度和要素层面进行了剖析,并从七个亚维度入手对感知可达性进行具体测度,构建了复合性的感知可达性测度框架体系(图1),比以往研究中所使用的基于单一维度自我报告数据的测度方法更为全面和体系化。该测度体系也适用于其他类别日常生活设施的感知可达性测度。感知可达性的测度维度包含到达方式、便利度和满意度,分别对应交通、空间位置和个体等三大要素,其中交通和空间位置要素是传统空间可达性测度通常纳入考量的因素,感知可达性则将个体要素也纳入了测度体系。此外,感知可达性也将个体感知和行为习惯融入了交通要素和空间位置要素的测度。具体来说,交通要素是指公园使用者为到达公园所需要使用的交通系统,一般包含道路网络与交通工具,其中道路网路与交通工具提供路径与方式供给,公园使用者是道路网络与交通工具的需求来源,在供需作用下最终体现为到达方式与路径共同作用于公园的感知可达性水平[41-43];空间位置要素是指居民个人居住地与目的地的空间位置以及两地之间的通达性,其中目的地为居住地提供公园供给,居住地是使用者对公园的需求来源[7],在供需作用下最终体现为休闲机会与距离共同作用于感知可达性水平;个体要素是指与个体状况相关的要素,一般包括收入、性别、年龄、教育水平、机动车拥有状况等,而这些因素通过作用于居民个体的感知、使用需求与能力对公园可达性水平产生影响[12,44]。同时,感知可达性的水平对于各个要素也有反馈效应,即对于居民来说公园的感知可达性水平可能会影响其交通工具和路径选择、居住地选择、是否拥车等。在亚维度层面,以常用到达方式和到达方式可能性对交通要素进行测度;以时间或距离、可步行性、到达目的地的难易程度对空间位置要素进行测度;以到达方式满意度和距离满意度对个体要素进行测度。此外,如表4 所示,本文以城市公园对目的地对感知可达性测度的要素、维度、亚维度、问题表述和量值进行了阐释,为未来实证研究的发展提供方法借鉴,其中对各个亚维度内主观感知的测度采用心理测度尺度中的李克特量表,程度从“1=非常不同意”到“5=非常同意”依次递增。

图1 面向城市公园的感知可达性测度框架体系

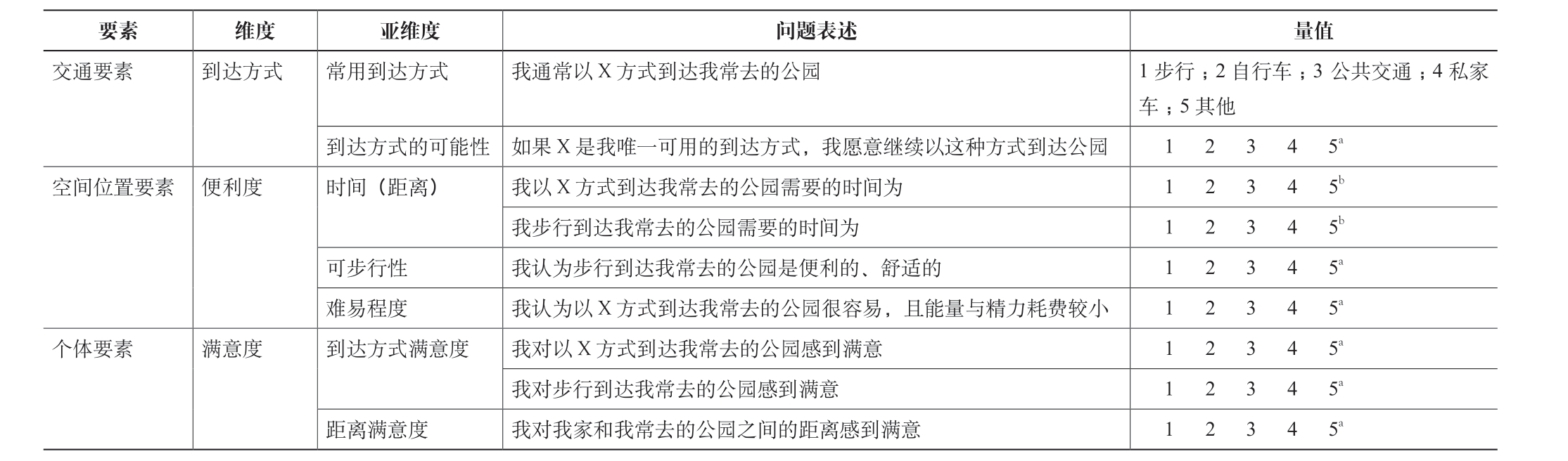

表4 面向城市公园的感知可达性测度要素、维度及量值

注:a.1(非常不同意);2(不同意);3(中立);4(同意);5(非常同意);

b.1(0-5 分钟);2(5-10 分钟);3(10-15 分钟);4(15-20 分钟);5(20 分钟及以上)。

3.2 感知可达性测度的潜在影响因素

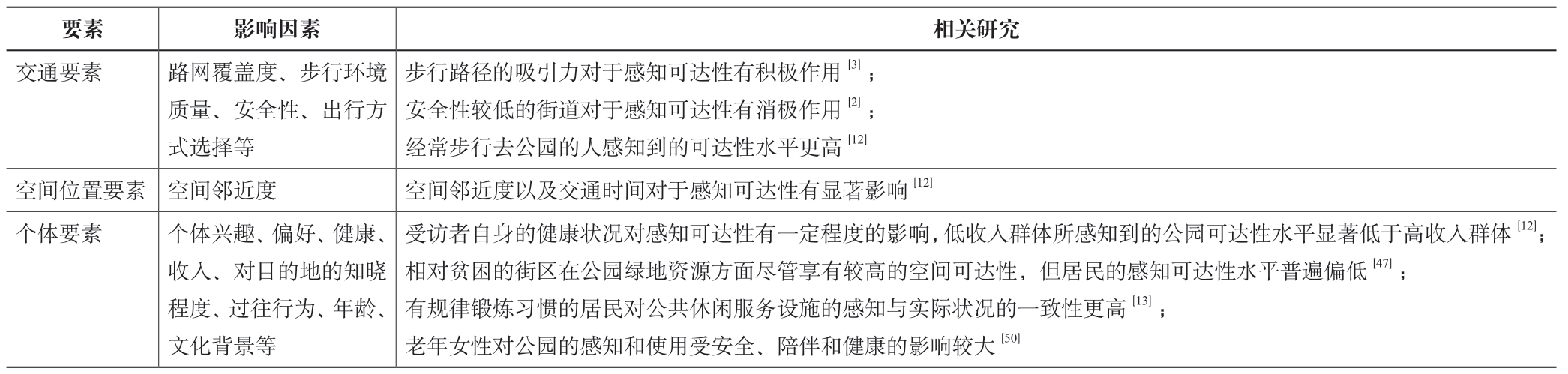

感知可达性的测度主要基于人的主观感受,因而往往受到个体兴趣、偏好、健康、收入、对目的地的知晓程度等因素的影响[11,44]。例如王、布朗和钟[12]研究发现受访者自身的健康状况对感知可达性有一定程度的影响,而低收入群体所感知到的公园可达性水平显著低于高收入群体。但同时感知可达性也受物质空间环境的影响,如路网覆盖度、空间邻近度、天气情况、步行环境质量、安全性、出行方式选择等[10,17,45],例如步行路径的吸引力对于感知可达性水平有积极影响作用[3],而安全性较低的街道对于感知可达性的水平有负面作用[2],又如家与公园的空间邻近度以及交通时间对于感知可达性也有显著影响[12]。人们对于目的地和设施的知晓和熟悉程度也对感知可达性有一定的影响[3],原因在于个体对于相对陌生的地点的感知是不够准确的。此外,个体的过往行为与出行方式也与感知可达性有关联,如经常步行去公园的人往往感知到的可达性水平也较高[12]。此外,受访者的步行行为对感知可达性与实际情况的一致性也有一定的影响作用,如经常步行的居民对邻里环境的熟悉程度更高,其对环境的感知也更为接近真实状况[10,46];又如有规律锻炼习惯的居民对公共休闲服务设施的感知与实际状况的一致性比无规律锻炼习惯者更高[13]。

感知可达性与人的感知和偏好密切相关,而不同社会经济与文化背景下群体的感知可达性往往呈现出异质化特征[28]。例如琼斯、希尔斯顿和库姆斯(Jones,Hillsdon & Coombes)[47]研究发现相对贫困的街区在公园绿地资源方面尽管享有较高的空间可达性,但居民的感知可达性水平普遍偏低,同时使用公园的频率也较低。又如低收入群体的公园使用行为受公园安全性、出行方式、出行费用、自身健康状况等因素的限制更大[48]。除了社会经济因素,布拉什、切诺韦思和巴曼(Brush,Chenoweth & Barman)[49]在研究中发现不同教育与文化背景的人群对景观类型有不同的偏好。此外,年龄与个体感知和需求的分异特征也有一定的相关性,如老年女性对公园的感知和使用受安全、陪伴和健康的影响较大[50],而青少年群体对于公园使用的需求和偏好与其他年龄段的群体表现出一定程度的差异性[51]。在性别因素层面,有一项近期的研究表明在公园空间可达性水平相同的情况下,女性参与体力活动的可能性更高[52]。以上研究表明具有不同社会经济、文化、年龄、性别的群体对于可达性的感知有出现差异化特征的倾向,而国内外尤其是国内目前还没有对感知可达性的群体分异特征进行系统化的研究,这也是未来感知可达性研究领域的重要方向之一。

感知可达性的测度主要涵盖交通、空间位置和个体要素,感知可达性的影响因素也同样归属于这三个要素范畴,但其所涵盖的范围更为广泛。主要原因在于某些影响因素如健康水平和收入虽然不适用于直接测度感知可达性水平,但对其仍具有潜在影响。感知可达性测度的潜在影响因素与测度要素的对应关系见表5。在未来研究中可尝试将潜在影响因素纳入测度要素,以丰富完善现有的测度方法体系,并提升感知可达性的测度精度,使其更接近真实情况。

表5 感知可达性测度的潜在影响因素与测度要素的对应关系

3.3 感知可达性测度的优势与内生性问题探讨

感知可达性测度的核心优势在于对人的感知和偏好进行捕捉与测度,感知与偏好的测度则大多基于自我报告数据,而这是其他基于物质空间的测度方法所无法获取的[30-31,53]。但与此同时,自我报告数据的误差与偏差也成为感知可达性测度内生性问题的来源。个体行为与状态自我报告数据的准确性与可信度是健康与心理学领域研究有效性的根基,自我报告数据的准确性在个体感知、记忆存储、问卷问题理解程度、事实回忆、回答方式与内容判断等层面均面临不同程度的挑战[53-54]。例如:在受访者从记忆中提取行为发生频率相关数据时,对于小时、周、月、年等时间间隔的划分往往会出现化整误差,将具体时间间隔记忆为最接近的周数,并且记忆与标志性事件的联系比具体日期更为紧密。性别对于自我报告数据的准确性也有一定程度的影响,如女性对于日期和时间间隔的记忆更为准确[53]。此外,受访者对于不同类型问题的保留程度不同,会出现社会期望偏差。例如对于较为敏感或负面的话题,受访者倾向于选择积极的回答并隐藏部分细节,以展示积极面或取悦研究者;而对于正面的话题,受访者则可能夸大回答的程度[53,55]。

提升自我报告数据的准确性是近年来相关领域学者关注的重点,有学者认为受访者所提供的自我报告数据可能会有某些偏差,但仍然包含大量真实信息,并且可以通过使用收敛效度和区分效度水平较高的心理建构体对偏差进行控制[56]。自我报告数据准确性与可信度的提升将为改进感知可达性测度方法奠定基础,并提升感知可达性的准确性与有效性。

4 总结与启示

4.1 从宏观尺度的物质空间集合效应到微观尺度的个体感知

传统的空间可达性关注宏观尺度下的集合效应,其测度主要基于物质空间分析而未纳入个体因素的影响,因而无法满足日趋复杂的人地关系背景下的可达性评估。感知可达性概念的提出与发展实质上实现了从宏观尺度到微观尺度的研究视角转换,从关注物质空间集合效应转向关注个体感知和需求,而个体感知与需求是未来城市规划领域的研究重点,也是人本规划的核心关注点。具体来说,微观尺度下的基于个体感知的可达性性测度将有助于规划师和管理者了解使用者的主观感知和需求,为在供需平衡的视角下改善公园绿地的空间布局提供实证依据,为满足使用者的需求和偏好以减少社会隔离现象的发生和促进社会融合奠定基础,从而提升公园的感知可达性和社会公平性水平。此外,感知可达性的测度和提升对于公共服务设施品质的提升也具有积极意义,有助于为老年人、儿童、残疾人等特殊群体提供更为便捷安全的交通出行环境。

4.2 城市公园社会性意义的凸显与精细化管理的人本需求

城市公园绿地作为重要的公共服务设施,其服务功能类型日益多样化,早已突破了最初的生态服务功能、生产服务功能和审美功能,逐渐成为社会文化服务的重要来源,以空间营造的形式为人们提供了休闲、健身、交流与教育的场所,公园的社会性意义日益凸显。但在公园的社会服务功能传达的过程中,使用者群体中逐渐产生了公园可达性和使用需求的社会群体性差异,对于规划师和管理者来说,让尽可能多的人享有城市公园所提供的服务功能是公园绿地规划的重要目的之一,如何通过公园布局规划和政策引导来实现公园服务功能的公平化传达成为近年来的研究难点和需求热点。传统的空间可达性评估结果无法从使用者的需求和感知视角出发提供相应的政策参考,而微观尺度下的个体感知逐渐引起城市规划师和管理者的重视,产生了较为强烈的政策需求。

在规划政策对于个体感知测度需求的指引下,感知可达性理论及其测度方法具有较高水平的应用潜力与实践价值。从城市规划与管理者视角来看,感知可达性的引入为城市公园绿地的规划与精细化管理提供了新的理论依据与方法论参考。具体来说,政府部门在制定相关政策时首先应明确可达性规划的目标,如果将目标设定为单一的提升空间可达性,则最终可能会提升交通系统的可移动性,却未必能够最大化满足人们的需求。感知可达性的应用则可为在供需平衡的视角下改善公园绿地的空间布局提供建议,从而提升公园的感知可达性和社会公平性水平。与此同时,政策的制定需要以稳健的、可计量的感知可达性评估结果为依据,本文中所提出的感知可达性多维度定量化测度方法则可为之提供实证参考,实现从理论与技术到应用的渗透。此外,感知可达性的评估结果也将有助于政府和规划部门精准识别道路便利度、美观度和安全性等有待提升的重点区域,为公园品质提升工作提供具体化的、因地制宜的实证性建议。从居民视角来看,感知可达性测度的应用将为切实提升居民实际体验中的公园可达性水平提供引擎和动力,从而促进居民主动型体力活动的发生并提升公园使用状况。感知可达性的测度与提升对于公共服务设施品质的提升也有积极意义,尤其是为老年人、儿童、残疾人等特殊群体提供了更为便捷安全的交通环境。此外,感知可达性的测度与提升也有助于提升使用者的主观幸福感和生活品质,并通过最大化满足使用者的需求和偏好以减少社会隔离现象的发生,进一步促进社会融合。

最后,在新一轮国土空间规划、“城市双修”(即生态修复和城市修补)和社区生活圈规划的背景下,城市公园绿地系统的规划与精细化管理亟须将居民的感知纳入参考体系,通过对人的感知和行为模式研究重构城市服务体系和支撑体系,从而填补人本需求这一重要影响因素在规划领域应用的空白,并提升公园作为重要公共服务设施的社会承载力。在城市公园绿地规划与管理的政策干预层面,对公园可达性进行涵盖感知可达性的更为全面的评估具有很高的必要性,因为片面化的评估结果与实际情况之间的错位可能会造成资源效益的浪费和政府干预的盲目,并进而影响当地居民的主观幸福感和生活品质。因此,面对当前城市规划理论发展和实践管理层面强烈的政策需求,感知可达性由于能够反映人们的切实感知和需求并为使用行为机制的解析提供基础数据,而具有广阔的理论研究和实践应用前景。

注:本文图表均为作者绘制。

[1] NEUTENS T,SCHWANEN T,WITLOX F,et al.Equity of urban service delivery: a comparison of different accessibility measures[J].Environment and planning a: economy and space,2010,42(7): 1613-1635.

[2] CURL A,NELSON J D,ANABLE J.Does accessibility planning address what matters? a review of current practice and practitioner perspectives[J].Research in transportation business & management,2011,2: 3-11.

[3] VAN WEE B.Accessible accessibility research challenges[J].Journal of transport geography,2016,51: 9-16.

[4] INGRAM D R.The concept of accessibility: a search for an operational form[J].Regional studies,1971,5(2): 101-107.

[5] 徐宁,效率与公平视野下的城市公共空间格局研究——以瑞士苏黎世市为例[J].建筑学报,2018(6): 16-22.

[6] 周聪惠,精细化理念下的公园绿地集约型布局优化调控方法[J].现代城市研究,2015(10): 47-54.

[7] LEE G,HONG I,Measuring spatial accessibility in the context of spatial disparity between demand and supply of urban park service[J].Landscape and urban planning,2013,119: 85-90.

[8] GEURS K T,VAN WEE B.Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions[J].Journal of transport geography,2004,12(2): 127-140.

[9] ZHANG X,LU H,HOLT J B.Modeling spatial accessibility to parks: a national study[J].International journal of health geographics,2011,10(1): 31.

[10] MCCORMACK G R,CERIN E,LESLIE E et al.Objective versus perceived walking distances to destinations: correspondence and predictive validity[J].Environment and behavior,2007,40(3): 401-425.

[11] LÄTTMAN K,OLSSON L E,FRIMAN M.Development and test of the Perceived Accessibility Scale (PAC) in public transport[J].Journal of transport geography,2016,54: 257-263.

[12] WANG D,BROWN G,ZHONG G P,et al.Factors influencing perceived access to urban parks: a comparative study of Brisbane (Australia) and Zhongshan (China)[J].Habitat international,2015,50: 335-346.

[13] Kirtland K A,PORTER D E,CHERYL L,et al.Environmental measures of physical activity supports: perception versus reality[J].American journal of preventive medicine,2003,24(4): 323-331.

[14] 徐磊青,城市社区生活圈规划: 从体系完善到机制创新[J].城市建筑,2018(36): 6.

[15] 徐磊青,江文津,陈筝.公共空间安全感研究: 以上海城市街景感知为例[J].风景园林,2018.25(7): 23-29.

[16] LOTFI S,KOOHSARI M J.Analyzing accessibility dimension of urban quality of life: where urban designers face duality between subjective and objective reading of place[J].Social indicators research,2009,94(3): 417-435.

[17] SCHEEPERS C E,WENDEL-VOS G C W,VAN KEMPEN E,et al.Perceived accessibility is an important factor in transport choice: results from the AVENUE project[J].Journal of transport & health,2016,3(1): 96-106.

[18] 刘春济,高静.大都市滨水区感知可达性的维度结构及其关系——以上海市浦江滨水区为例[J].城市问题,2017(12): 33-39.

[19] MCALLISTER D M.Equity and efficiency in public facility location[J].Geographical analysis,1976,8(1): 47-63.

[20] HANSEN W G.How accessibility shapes land use[J].Journal of the American Institute of Planners,1959,25(2): 73-76.

[21] NICHOLLS S.Measuring the accessibility and equity of public parks: a case study using GIS[J].Managing leisure,2001,6(4): 201-219.

[22] AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational behavior and human decision processes,1991,50(2): 179-211.

[23] BUDD J W,MUMFORD K A.Family-friendly work practices in Britain:availability and perceived accessibility[J].Human resource management,2006,45(1): 23-42.

[24] 柴彦威,时间地理学的起源、主要概念及其应用[J].地理科学,1998(1):70-77.

[25] HÄGERSTRAND T.What about people in regional science?[J] Papers of the regional science association,1970,24(1): 6-21.

[26] 李双金,马爽,张永民.郑州主城区公园绿地可达性与访问偏好匹配度的空间格局研究[J].地域研究与开发,2019,38(2): 79-85.

[27] 张琪,谢双玉,王晓芳.基于空间句法的武汉市旅游景点可达性评价[J].经济地理,2015,35(8): 200-208.

[28] WANG D,BROWN G,LIU Y.The physical and non-physical factors that influence perceived access to urban parks[J].Landscape and urban planning,2015,133: 53-66.

[29] STANLEY J,VELLA-BRODRICK D.The usefulness of social exclusion to inform social policy in transport[J].Transport policy,2009,16(3): 90-96.

[30] WANG D,BROWN G,LIU Y,et al.A comparison of perceived and geographic access to predict urban park use[J].Cities,2015,42: 85-96.

[31] ZHANG J,TAN P Y.Demand for parks and perceived accessibility as key determinants of urban park use behavior[J].Urban forestry & urban greening,2019,44: 126420.

[32] 袁媛,丁凯丽,曹新宇.社区满意度及影响因素研究方法综述[J].城市发展研究,2018,25(10): 105-111.

[33] LEE S W,ELLIS C D,KWEON B S,et al.Relationship between landscape structure and neighborhood satisfaction in urbanized areas[J].Landscape and urban planning,2008,85(1): 60-70.

[34] CAMPBELL A,CONVERSE P E,RODGERS W L.Quality of American life,the: perceptions,evaluations,and satisfaction[M].Russell Sage Foundation,1976.

[35] 何芳,李晓丽.保障性社区公共服务设施供需特征及满意度因子的实证研究——以上海市宝山区顾村镇“四高小区”为例[J].城市规划学刊,2010(4): 83-90.

[36] 张磊,陈蛟.供给需求分析视角下的社区公共服务设施均等化研究[J].规划师,2014,30(5): 25-30.

[37] 朱菁,范颖玲,樊帆.大城市居民通勤幸福感影响因素研究——以西安市为例[J].城乡规划,2018(3): 43-53.

[38] 赵宇雯,陈天,臧鑫宇.公共服务设施与幸福感相关性及群体差异研究[J].建筑学报,2019(增刊): 26-29.

[39] ROSSI P H.Why families move: a study in the social psychology of urban residential mobility[J].American journal of sociology,1956,62(3): 339-340.

[40] MORRIS J M,DUMBLE P L,WIGAN M R,Accessibility indicators for transport planning[J].Transportation research part a: general,1979,13(2):91-109.

[41] SHAHID R,BERTAZZON S,KNUDTSON M L,et al.Comparison of distance measures in spatial analytical modeling for health service planning[J].BMC health services research,2009,9(1): 200.

[42] APPARICIO P,ABDELMAJID M,RIVA M et al.Comparing alternative approaches to measuring the geographical accessibility of urban healthservices: distance types and aggregation-error issues[J].International journal of health geographics,2008,7(1): 7.

[43] APPARICIO P,SHEARMUR R,BROCHU M,et al.The measure of distance in a social science policy context: advantages and costs of using network distances in eight Canadian metropolitan areas[J].Journal of geographic information and decision analysis,2003,7(2): 105-131.

[44] BYRNE J,WOLCH J.Nature,race,and parks: past research and future directions for geographic research[J].Progress in human geography,2009,33(6): 743-765.

[45] CASCETTA E,CARTENÌ A,MONTANINO M.A behavioral model of accessibility based on the number of available opportunities[J].Journal of transport geography,2016,51: 45-58.

[46] COHEN R,WEATHERFORD D L.Effects of route traveled on the distance estimates of children and adults[J].Journal of experimental child psychology,1980,29(3): 403-412.

[47] JONES A,M.HILLSDON M,COOMBES E.Greenspace access,use,and physical activity: understanding the effects of area deprivation[J].Preventive medicine,2009,49(6): 500-505.

[48] SCOTT D,MUNSON W.Perceived constraints to park usage among individuals with low incomes[J].Journal of park and recreation administration,1994,12(4): 79-96.

[49] BRUSH R,CHENOWETH R E,BARMAN T.Group differences in the enjoyability of driving through rural landscapes[J].Landscape and urban planning,2000,47(1): 39-45.

[50] SCOTT D,JACKSON E L.Factors that limit and strategies that might encourage people’suse of public parks[J].Journal of park and recreation administration,1996,14(1): 1-17.

[51] RIES A V,GITTELSOHN J,VOORHEES C C,et al.The environment and urban adolescents’ use of recreational facilities for physical activity: a qualitative study[J].American journal of health promotion,2008,23(1): 43-50.

[52] GIDLOW C,CERIN E,SUGIYAMA T,et al.Objectively measured access to recreational destinations and leisure-time physical activity: associations and demographic moderators in a six-country study[J].Health & place,2019,59: 102196.

[53] GARCIA J,Gustavson A R.The science of self-report[J/OL].(1997-01-01)[2020-11-30].https://www.psychologicalscience.org/observer/the-science-ofself-report.

[54] NORTHRUP D A.Research,the problem of the self-report in survey research: working paper[R].Institute for Social Research,York University,1997.

[55] COOK T D,CAMBELL D T.Quasi-experimentation: design and analysis issues for field settings[M].Boston: Houghton Mifflin Company,1979.

[56] CHAN D.So why ask me? are self report data really that bad?[M]// LANCE C E,VANDENBERG R J,eds.Statistical and methodological myths and urban legends: doctrine,verity and fable in the organizational and social sciences.New York: Routledge,2009: 309-335.