引言

遗产村落,或称文化遗产村落,是指具有地域或年代特色、拥有大量物质和非物质文化遗产的村落,此类村落仍有原生村民生活生产,无论其是否被官方保护[1]。遗产村落是重要的文化景观类型,但普遍面临着保护与发展的两难境地。保护的观点强调遗产村落对当代人的身份认同意义重大,传统文化景观的变化被视为威胁;传统村落景观的迅速消失造成文化多样性、连续性和文化身份的丧失[2];人们不满当今的快速变化,渴望从那些难以再触碰的、富有历史成就的遗迹中体验“真实”(authenticity)[3]。发展的观点则强调遗产村落首先是聚落、是家园,与特定群体的日常生活和社会权益息息相关;有学者呼吁少谈抽象的普世价值,更多关注具体的地方权益[4-7],认为遗产村落理应随着社会改变而演变。事实上,以上争论涉及遗产村落作为文化景观的两种冲突视角,即作为文化遗产还是作为日常场所。

(1)“作为文化遗产”的遗产村落

国际社会自二战后开始关注文化遗产,并呼吁、动员全球专业机构保护文化遗产,1980 年代之后文化景观逐渐成为重要的遗产类型。在《欧洲景观公约》、《世界遗产公约》、美国国家公园体系以及相关的遗产研究中,文化景观通常指代某个地理文化区域中具有突出普遍价值的文化遗产。1992 年,《世界遗产公约》正式将文化景观确立为新的遗产类型。世界遗产委员会希望在“文化景观”的名义下用多样的人类聚落景观来平衡原遗产名录中过盛的经典西方遗产[8]。因此《世界遗产公约》承认三类文化景观遗产:第一类为能够清楚界定的、由人类一次性设计和建造的景观;第二类为有机演变的人类景观,可细分为化石景观(fossil landscape)和仍在演进的景观(continuing landscape);第三类为有联想价值的文化景观[9]。遗产村落大多作为“仍在演进的文化景观”被纳入世界遗产名录。这个视角强调其广泛但抽象的历史价值。

(2)“作为日常场所”的遗产村落

其实无论文化景观是突出的、普遍的或衰败的,它都是当地集体记忆的附着点和标识文化身份的日常场所[10]。文化景观并非纪念性建筑的背景,而是社会文化与自然本底创造性结合的结果,是地域生产生活的载体[11-12]。20 世纪上半叶,索尔(Carl O.Sauer)开始通过“文化景观”概念推动人文地理学关注日常人居环境(包括历史人居环境)。1970 年代,当公众还不习惯阅读和理解景观并忽略日常景观的价值时,杰克逊(John Brinckerhoff Jackson)、刘易斯(Pierce Lewis)、洛厄萨尔(David Lowethal)以及梅尼格(Donald William Meinig)等文化地理学家就已作为当时重要的景观阅读者,通过文章阐述美国的日常景观[13]。英戈尔德(Tim Ingold)提出基于日常生活的“居住视角”,要求尊重景观本真的日常知识和经验[14]。

以往人们只看到文化景观的美学和历史价值,忽略了它的日常栖居意义[15-17]。但随着景观权利意识的觉醒,即人拥有享用高品质人居环境的权利,民众逐渐认识到日常居住环境是自己生存发展权益的一部分[15]。特别是遗产村落这样的活态文化景观,它服务于人们日常生活的社会文化价值甚至优先于其历史价值,因此文化景观的保护发展应与当地社区的生活生计结合在一起[18]。《布达佩斯宣言》提出,唯有将文化景观保护与日常社会经济利益以及当地社区的生活质量相联系才能可持续[3]。这个视角强调局部但具体的社会权益。

尽管社会公认遗产村落的保护发展并非简单的二选一问题,但吴良镛先生也曾在2010 年的一次演讲中指出:同一空间无法既发展又保护。保护与发展的主次关系仍是当今遗产村落规划必须抉择的价值问题。我国当前主流的规划思想是“保护第一,利用第二”,区分保护与发展的区域。虽说少有像海南黎族船型屋古村落东方市江边乡白查村这样将村民整体外迁的绝对保护,但安徽宏村、西递等多数遗产村落的规划思想都是引导村民逐渐外迁至新村以尽可能保护老村。在保护物质空间的同时,地域文化的根基即人地关系也因此被强行改变。基于此,本文要探讨的问题是如何营造让村民持续生活且人地关系真实的遗产村落。

1 文化景观的动态性

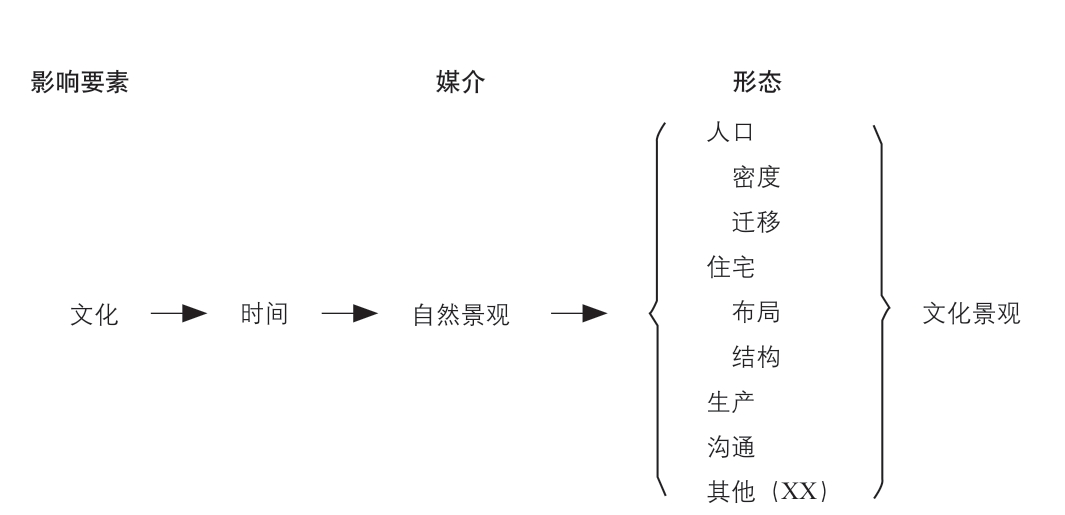

尽管文化景观作为文化遗产类型被公众所熟知,但回归人文地理学本源,其核心是作为日常场所的动态性。“文化景观”的概念最早由德国地理学家施吕特尔(Otto Schlüter)提出,用以强调文化是造成人类现象地域差异的决定性因素,即文化决定论[15]。20 世纪中叶,美国地理学家索尔推动文化景观研究,形成了旗帜鲜明的“伯克利学派”,又称“文化景观学派”。索尔指出:“文化景观是自然景观经特定文化群体塑造而成的结果。文化是(人类的)行为代理(agent)①索尔将“文化”作为超越个人行为主体的、结构化的抽象行为主体。,自然区域是媒介(medium),文化景观是结果(result)”[17]343,[19]②参考文献[17]是直接引用文献,参考文献[19]是拓展阅读文献。索尔的“文化是行为代理”的说法有些抽象,参考文献[19]对索尔和其他学者的景观理论进行了对比分析,有助于读者进一步理解。(图1)。文化景观有三个特征:同时受社会和自然两方面的作用和约束;有典型的物质形态;形成过程具有长期性,物质形态随社会文化形成和演变[20]。

图1 索尔提出的文化景观的形态学模型图示

资料来源:作者根据文献参考[17]342 绘制

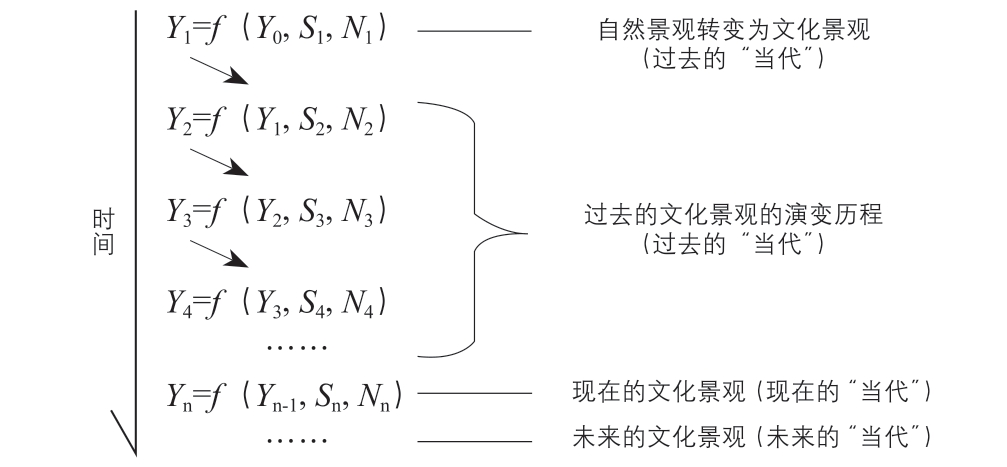

文化景观的动态性既体现在自然景观向文化景观的转变中,又体现在文化景观随社会状况变化而演变的过程中[16]20。根据索尔的模型,文化景观的演变逻辑可以抽象为图2 公式1 所示的迭代过程。前一时期的历史景观在新的社会、自然状况的作用下不断演化为满足当前人类需求的新景观,现实中的文化景观是由无数的“当代生活”累积而成的千层饼结构,各层的迭代周期因社会自然条件变化的剧烈程度而异,因此不同时代烙印的薄厚程度不一。

图2 文化景观迭代演化公式与演化示意图

注:n 表示某个特定的时间节点,“n-1”表示在时间序列上早于时间节点n 的上一个时间节点;Y0 表示文化景观演变起点的自然景观(起始空间形态);Yn 表示处于时间节点n 的文化景观(实际空间形态);Yn-1 表示处于时间节点n 前一阶段的历史文化景观(历史空间形态);Sn 表示处于时间节点n 的社会状况(社会影响因素);Nn 表示处于时间节点n 的自然状况(自然影响因素)。

人文地理学下的文化景观研究将景观理解为人与自然相互作用的演化系统,通过客观分析来阐明特定历史时期下特定区域的空间状况[17]315-350,[21-22]。动态演变的文化景观是保障当地人生存的物质空间系统,只要当地社群还存在,文化景观的动态演变便不会停止。并且,文化景观作为文化遗产的历史价值的本质是历史进程中无数当下日常价值的集合。因为有日常生活,文化景观才有记录所处时代状况的真实性,因此维护文化景观的日常价值就是维护其历史价值。这种动态性以中立的历史价值观为前提,不假定某一历史时期的文化景观价值高于其他时期,从而将前文所述的两种冲突视角相统一。由于具有动态性,国际文物保护与修复研究中心(ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)又将遗产村落等仍在演进的文化景观称为“活态遗产地”(living heritage site),指仍在发挥原有功能且遗产及周边的特定范围内有本土社区生活的遗产地[3,23]。

2 活态遗产方法的产生和实践

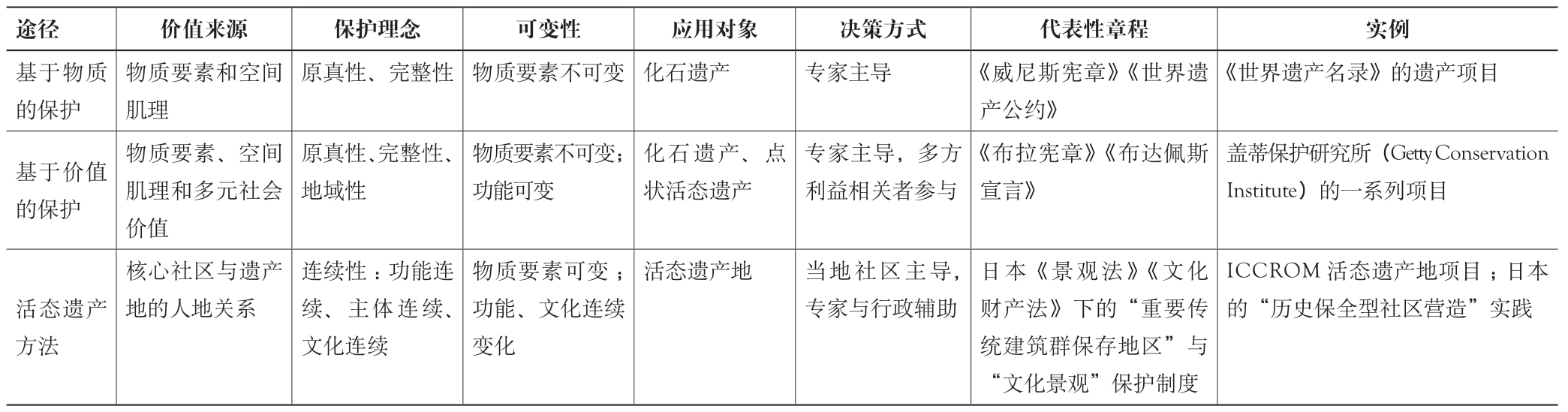

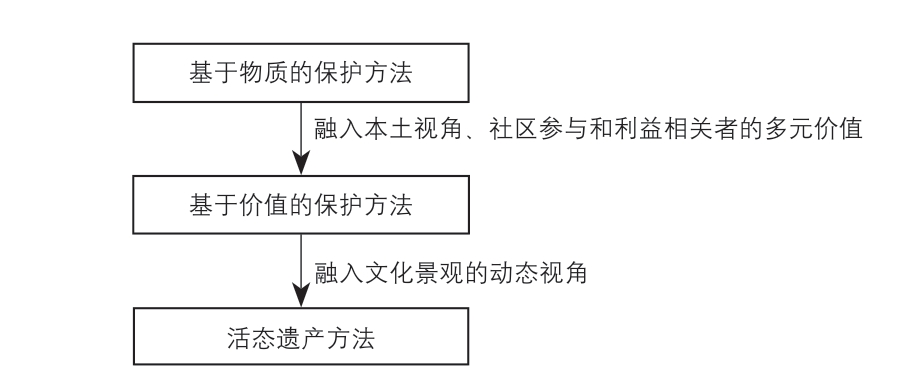

活态遗产方法(living heritage approach)是针对遗产村落等活态遗产地的保护方法[24]。国际上现有三种并存的遗产保护方法,按出现的先后依次为:基于物质的保护方法(material-based conservation)、基于价值的保护方法(valuesbased conservation)以及活态遗产方法[25](表1)。活态遗产方法建立在对前两种保护方法的批判发展之上(图3)。

表1 不同遗产保护方法对比

注:化石遗产(fossil heritage)指创造、维持遗产的文化主体已经不复存在,且不再发挥原功能的文化遗产。

图3 遗产保护方法的批判式发展过程

2.1 遗产保护方法的批判式发展

基于物质的保护方法的雏形诞生于19 世纪—20 世纪初的欧洲,剑桥卡姆登学会、保护运动等就是运用了该方法雏形的典型代表。它是现行的“权威的遗产话语体系”[26],世界遗产体系正是从这种保护理念发展而来[27-29],《威尼斯宪章》体现得最为充分[30]。这种方法主要由专家驱动,极度重视物质要素和空间肌理。遗产界定与保护的责任掌握在遗产管理当局手中,由政府官员和保护专家负责[9,31-32]。该方法认为遗产的物质肌理具有历史和美学意义上的固有价值,为保护物质空间,限制除专业人员之外的其他人(包括当地社区)使用遗产[30],因此又被称为静态保护。在19 世纪—20世纪战乱、工业化等不稳定背景下,基于物质的保护方法起到了抢救空间纪念物和保护历史建筑的作用[25],对于保护规模较小的点状遗产(如建筑物、历史纪念物)和化石遗产卓有成效。

这一保护方法后来随着欧洲殖民活动传播到世界其他地方。由于仍然以西方视角审视非西方的社区和文化,出现了废除本土传统知识、管理系统和维护措施,甚至将本土社区从遗产地移走的情况。之后的《世界遗产公约》在非西方语境下也常被误用,疏远了对遗产原真性十分重要的当地人[11]。上述问题破坏了本土社区与遗产的关系[33-36]。随着学界逐渐认识到文化景观是不断再创造的社会过程,场所的价值并非固有而是由时代和当地社会赋予的,且涉及多方利益相关者[37-38],基于价值的保护方法应运而生。其一般模式是由利益相关者提出观点和立场,专家通过分析确定导则,设计师提供解决方案[39],由各利益相关者共同赋予遗产价值,即让当地社区参与保护过程,并采纳传统的管理系统和维护实践。世界遗产体系尝试通过这种方法将本土社区和本土文化的视角融入保护,在现有遗产框架内进行修正[40-42]。它以《布拉宪章》为基础[43],在盖蒂保护研究所的项目中得到应用,极大地促进了本土社区与遗产地的精神联系和宗教联系。文化景观不再只是遗产价值,还包含关乎过去、现在和未来的美学、历史、科学、经济、环境、社会和精神等方面的价值。

然而,基于价值的保护方法主要适用于多方利益主体(或文化主体)并存的地区,如美洲地区、历史城区。对于遗产村落等活态遗产地,该方法有三点弊病:(1)片面强调价值平等,未区分不同利益相关群体的优先级;(2)在认定遗产价值的博弈过程中,专家的权限远大于其他利益相关者[44];(3)作为修正方法,仍然以物质保护为大前提。因此,随后诞生的活态遗产方法注意了上述问题,依据各利益群体与遗产地关系的紧密程度、功能的连续性、维系过程的连续性,将各群体划分为不同优先级[45]。与场地关联最紧密的利益相关者被称为“核心群体”[46],该群体的权益高于其他利益相关者,负责主导遗产地的保护发展。

2.2 活态遗产方法的“连续性”原则

上述分析表明,遗产村落并不适用传统的静态保护。静态保护是基于物质的原真性(authenticity)和完整性(integrity)原则将文化遗产的价值固着在特定历史时期,最大限度地将遗产的物质肌理、结构和规模维持在特定历史状态,尽可能去除当前社会、自然因素的影响,从而保护遗产的历史价值。这种理念没有体现活态遗产与化石遗产的差异,导致遗产村落等演进中的文化景观面临两大困境:(1)活态文化景观的变化具有正当性,难以适用原真性、完整性的保护原则;(2)相比于点状保护,覆盖广泛地域资源的面域保护深度捆绑当地社会,但以遗产保护为基点难以协调当地社会的多元诉求。在遗产村落放大套用静态保护会造成保护对象泛化、严重侵占当地资源等后果,随着空间形态与社会需求的匹配度日益下降,文化景观会逐渐丧失服务日常生活的社会文化价值,甚至导致人地关系破裂,同时失去印证历史进程的能力;而在文化主体相对单一的乡村语境下,基于价值的保护方式缺乏区分当地居民与其他利益相关者的权重的理论依据。因此有学者认为联合国教科文组织的遗产框架已经过时[15]。

对应文化景观的动态性,活态遗产方法提出“连续性”(continuity)的保护原则。其内涵包括:(1)遗产原功能的连续性;(2)本土社区与遗产地的人地关系连续性;(3)本土社区持续使用传统知识来管理、维护遗产;(4)物质或非物质遗产的外在形式①指具体的仪式和工艺。的演变是实现连续性的客观要求[23,25]。活态遗产方法允许物质肌理变化,突破传统的原真性理解,融入了动态视角。它认为活态文化景观的原真性缘于核心社区作为文化主体持续参与文化景观的创造与维护过程[3,45,47]。即便新的景观不符合欧洲中心主义的保护传统,但在更宽泛意义上它是真实的[11]。该方法回归日常场所视角看待遗产村落等活态文化景观,不刻意区分保护与发展。

2.3 活态遗产方法的实践

“活态遗产方法”的概念由ICCROM 于2009 年明确提出,其理论构建主要基于ICCROM 为期五年(2003—2008年)的活态遗产地项目[23],如泰国帕府的卢克兰姆项目(Luk Lan Muang Phrae)等[24]。然而截至目前,ICCROM 主导的相关实践仍然有限。活态遗产方法作为一个长期实践方法论,ICCROM 活态遗产地项目的实践年限尚不足以反馈该方法的长效机制与问题。

事实上,在活态遗产方法被明确提出之前,内含“连续性”理念的保护实践早已开始。这些基于相似理念的实践同样可被归为活态遗产方法的实践。目前已知最早的活态遗产实践是美国弗吉尼亚州的威廉斯堡(Williamsburg)项目。威廉斯堡于1926 年开始进行历史风貌修复,向着融合历史、旅游和学术教育的宜居城镇目标发展。亚洲也早已开始相关实践,即便缺乏官方支持,仍有不少地方尝试将文化景观的保护发展与当地社区的生计相结合[18],日本在这方面作出的努力尤为突出。1970 年代前后,经历高速发展的日本爆发保护自然环境和生活环境的公民运动。1968 年,日本历史村落妻笼宿跟随公民运动浪潮最先开始自下而上的历史村落保护再生实践,并联合其他历史村落成立了街道保护联盟[48],最终推动日本政府文化厅于1975 年设立了重要传统建筑群保护地区制度[49-50],为遗产村落等历史街区的有序演化提供了官方支持。截至2019 年底,日本入选重要传统建筑群保护地区的历史区域达到120 个;另有66 个入选地区由日本国土交通部牵头,以维持和提升地域历史风貌为目标的《历史城镇营造法》体系(截至2018 年);此外更有众多未入选的、自主的街区保护型社区营造(町並み保全型まちづくり)②日文的“まちづくり”“町づくり”“街づくり”基本是相同含义,我国一般将其翻译为“社区营造”。社区营造是日本目前普遍的自下而上的地区再生运动,而“街区保护型社区营造”是针对历史地区的社区营造分支。实践。日本是当前活态遗产方法实践最活跃的地区,其近50 年的丰富实践检验了活态遗产方法的可行性。

3 遗产村落保护再生的具体措施

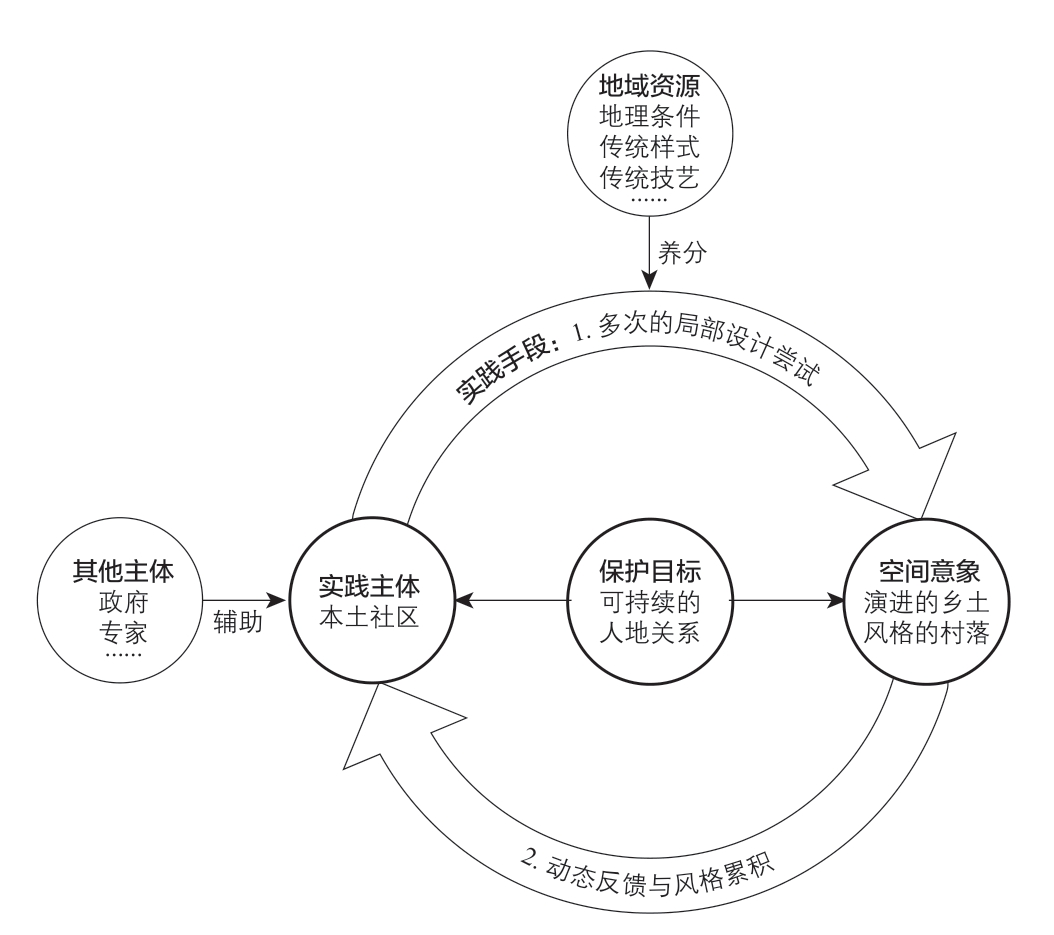

综上所述,基于动态性的遗产村落保护再生与传统保护的逻辑差异是:遗产村落核心价值的时空属性被转化,从维护时间维度的“历史价值(特定时期)”转变为维护空间维度的“乡土价值(特定地域)”,即当代人与土地的日常关系。图2 公式1 所示的迭代过程有意识地累积每个“当代”截面上的精华,使其历史价值得到延伸,实现文化景观的可持续发展。遗产村落不应害怕改变,关键是管理变化的速率,确保连续演化。笔者综合活态遗产方法、日本文化景观保护相关研究以及对中日实际案例的实地调研,认为“连续性”原则具体可体现为四点转变:(1)遗产原功能、人地关系的连续性要求保护目标,从保护历史风貌转变为维护人地关系;(2)本土社区持续使用传统知识来管理、维护遗产,意味着实践主体要转变为本土社区;(3)连续性以物质或非物质遗产等外在形式的演变为载体,意味着乡村的形态意象不能局限于历史样式,而必须发展满足当代诉求的、演进的乡土样式;(4)所有的举措都不应是一次性的,而应以持续的、动态反馈的局部优化为实践手段(图4,图5)。

图4 现行主流的历史乡村保护模式

图5 转变后的遗产村落活态保护模式

3.1 保护目标转变:从保护历史风貌到维护人地关系

建筑和规划学科尤为关注物质空间形态,但从文化景观的视角来看,聚落最核心的价值是人类生活生产所形成的场所和活动[51]。当我们意识到文化主体与文化景观之间的对应关系,即“谁在创造”“谁的文化景观”[52],关注点自然会从物质空间本身转移到支撑物质空间的人类活动和社会系统,而物质遗产仅仅是串联起各种社会活动的线索[50]55。《欧洲景观公约》发布后,景观保存对象已经明确从历史纪念物转变为“日常区域”(everyday area),因此与其讨论遗产建筑物的原真性,更应该讨论的是村落的原真性,讨论人们是怎么生活的、建立了什么样的生活文化[53]。由图2 可知,文化景观的原真性建立在无数的“当代生活”之上。

文化景观是动态变化的,但传统意义上的“保护”是静态的,这是本质矛盾[52]152。遗产村落保护的着眼点应转换到人地关系上:在允许外在形态变化的前提下延续原有的功能,必要时,功能甚至也能变化。其实所有的变化都是为了维系文化主体与环境的关系,即人地关系[25],[52]158,[54]。日本的街区保护型社区营造并非严格保护历史空间肌理,也不只是依赖历史街区进行旅游经营,而是进行“地域相关主体相互协助的、可持续的社区营造”,创造具有鲜明个性的、充满活力的社区,最终促进地域发展[50]6。同理,活态的、有机的遗产村落保护并不只是把当地已有的历史、自然环境、生活、生产形成的景观展现在人们眼前,而是当地的各主体(人)相互协作,从前人传承下来的历史环境中发掘价值、共享价值,以“生活者”的身份创造性地传承发展文化景观[55-56]。

3.2 实践主体转变:从专家主导到本土社区主导

只有本土社区认同传统景观的意义并希望将其活化,文化景观才能连续演进[55]89。在自上而下的现行保护体系中,专家与政府既是利益相关者又是管理当局,这种行政主导的保护容易陷入过分强调历史和古迹的泥潭中[57]。有学者质疑专家主导的保护管理方案的有效性——这些方案往往还没真正吃透当地知识与文化,就完全取代了本土管理方式[58],结果难以实施。

由于“城市规划”“遗产保护”等专业术语通常为政府和专家所用,普遍民众鲜有接触,进而认为这项事业与己无关。与之相对,日本的“社区营造”一词起源于公众的日常用语,是在基层实践中逐渐形成的概念[56]40,因此这项事业有凝聚公众参与的天然亲和力。与传统规划相比,社区营造的特点有:(1)自下而上;(2)参与主体是居民、政府和其他利益相关者;(3)是没有终点的地区改善行动[55]90。有学者把外部人员与本土居民的关系形象地比喻为“风土”:“风”指从外部来的人,“土”是扎根于当地的实践者。“风”是一时的,但“土”是长期的;“风”为“土”捎来新鲜的讯息和养分,但实践最终生根发芽在“土”里[56]65。如果总是让外人代为思考,当地人不仅会懈怠自己的生活环境营造,还会因为被动吸收外部信息不充分而削弱管理方案的可操作性。因此,官方的管理规定不宜太过具体,要给当地社区预留弹性的动议空间;也不能到具体实施阶段才邀请当地的利益相关者一同合作[59-60]。遗产村落的活态保护应与基层社会治理制度相结合。

3.3 形态意象转变:从经典的历史样式到演进的乡土风格

除了纪念性构筑物,绝大多数乡村景观在建造之初并不是为了留作后代某种权威性或象征性的东西。这些景观是出于当时生产生活需要,凭借已有的技术条件建造的,体现了经济理性,遗存至今只是历史偶然[52]153。因此,遗产的形态本身的意义是有限的,它更大的价值在于传递集体记忆和传统技艺[52]157。保存历史建筑是要给再创造提供鲜活的素材与基点。如果不能充分理解消化历史样式进而创造性地将传统技艺与当代需求相结合,那么原本保存下来的传统价值终有一天会腐坏,保护也就失去了意义[56]93。遗产村落保护再生应将保护传统风貌转变为创造乡土风格。乡土风格的景观不一定是历史景观,但遗存的历史景观肯定是构成乡土特色的重要元素[50]17。历史样式与地理气候、风土人情、传统技艺等地域资源一样,是孕育乡土风格的养分。

“嵌入式设计”是一种创新乡土风格的可行思路:在尽可能延长历史建筑寿命的同时,逐步更替无法维护的单个历史建筑。首先彻底分析传统房屋的建造方法、布局模式,以及空间形态与生活的对应关系;从中提取精髓,抽象为弹性的设计导则;依照设计导则,新建筑应该体现当代的造型特征,禁止刻意模仿古风或新建传统风格。这一方法不是刻板地遵从历史模板,而是通过居民、政府、专家共同参与的审查措施对每个个案进行慎重讨论而形成新建筑[51]54。历史街区不是不能改变,但要拉长整体的更替周期,在传统之上逐渐累积创新,促进乡土风格的发展[50]22。日本川越市的历史风貌保护地区就通过“嵌入式设计”向现代建筑传递传统元素,引导了新地域风格的形成[51]53(图6)。现代同样有值得传承的东西,现在的“新”在数十年乃至百年后将会是乡土文化和乡土风格的一部分[52]158。

图6 日本川越市传统建筑区域里逐步更替的现代建筑

3.4 实践手段转变:从先验的整体规划到持续的局部优化

遗产村落的特色是千百年来各种历史偶然和实践检验累积而成的。但现在的保护规划大多是自上而下、一次性的整体设计,然后按照蓝图建设。再出色的规划设计者,对陌生地域的理解、脑中意象的完善度以及对过程的把控都是有限的[56]34,加上静态保护唯传统样式正确的观念影响,传统样式成了遗产村落难以逃脱的“聚落景观的原型像”或“理想型”[10]。事实上,文化景观并不存在顶级生物群落那样的终极理想型[54]19,先决的理想型反而框限了乡村景观与村民需求的互动性。乡村实践不应是准确无误地、机械地实施既定好的计划,而应是动态反馈的适应性管理过程[56]41,[61]。

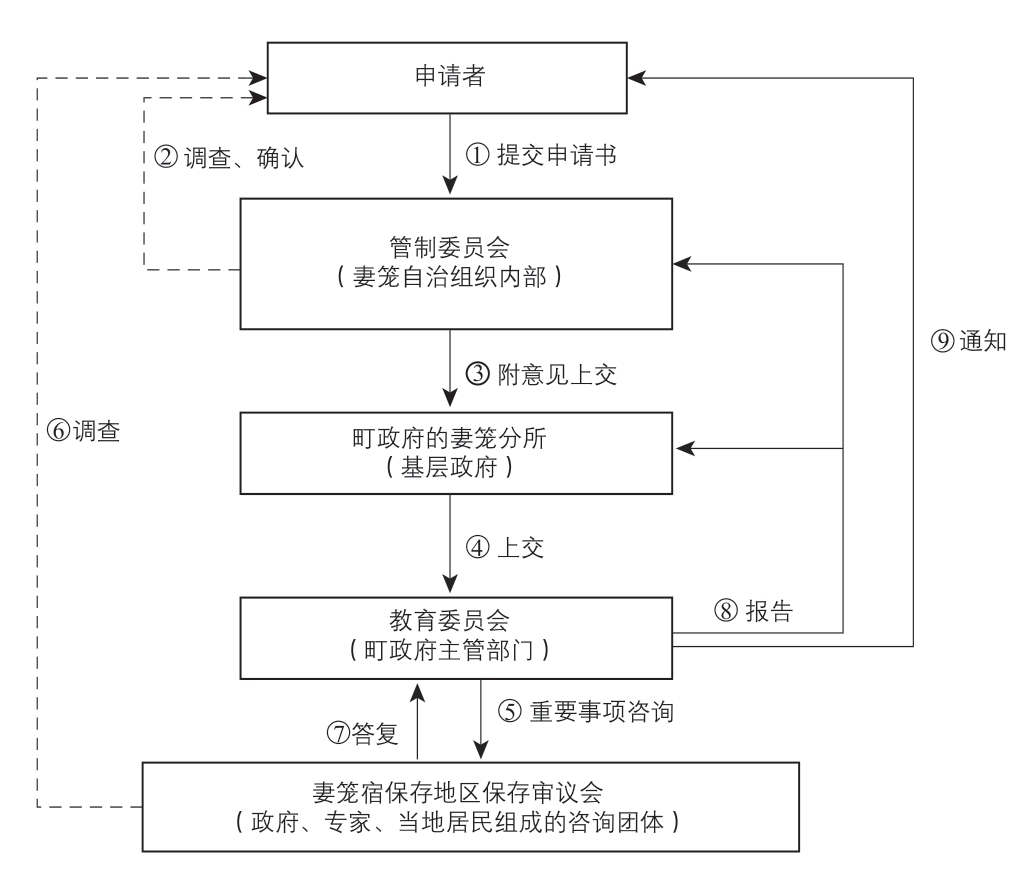

时间的磨合胜于先验的想象力。设计师在充分理解本土环境、本土材料、本土文化等资源条件后创造出的形态,在被当地人反复实践并二次创造后才能内化为地域文化。所以遗产村落需要持续的、自下而上的居民建设行为,将一次性的整体设计拆分为多次的局部设计,在本土实践的过程中不断调整,累积历史偶然性,最终成就演进的乡土风格。因此遗产村落的风貌营造需要依靠能够及时反馈的长效管理机制。日本的《景观法》和重要传统建筑群保护地区制度通常是以设计导则来管理和引导景观演变。这样做的好处是不论设计者能力如何,都可以保障单体建筑具有一定品质,并由此逐渐形成协调的街道景观。但这种方法在实践中也暴露了弊端:(1)作为建筑设计最低限度的指导方针,往往被当作应该做到的设计上限,限制了创造力,由此形成的并不一定是积极的景观;(2)局限于形态设计——好的居住环境不只是硬性的空间建设,还包括机制建设、关系营造、活动举办等软性建设[56]28,过分强调空间形态可能会破坏内在的生活关系。所以设计导则要预留足够的弹性,这份自由度则需通过居民、行政和专家共同组成的独立的景观审查机构进行动态调整[51]53,如妻笼宿的景观管控审查机制(图7)。

图7 日本妻笼宿传统建筑区域景观风貌变更的管理流程

资料来源:作者根据参考文献[62]190 绘制

4 总结与讨论

遗产村落等活态文化景观的“保护”,与以往历史建筑的“保护”已不是相同内涵。由于传统的保护概念已经根深蒂固,为避免干扰理解,有学者建议文化景观应使用“继承”“传承”或其他词语[52]152。“活态遗产方法”的概念中不使用“保护”(conservation)一词也有这种考虑。然而学术发展是有连续脉络的,不能因噎废食。正如“原真性”的内涵随着遗产实践不断被拓展,“保护”的内涵同样可以被拓展。活态遗产方法并非孤立的、全新的实践动向,它生根于近百年的遗产保护实践和理论,是对“活态遗产保护”的回应,本研究将相关实践称为“保护再生”是为了体现它对“保护”的发展。遗产保护研究者不应仅仅将遗产村落的“保护再生”归为相关联的外围领域,而应在保护领域下发起辩证的探讨。

遗产村落保护再生要求更多地从日常生活场所的视角理解遗产村落的价值,真实的日常生活关系才是遗产村落作为聚落的原真性。当我们基于功能、人地关系的连续性,充分接受文化景观演变的必要性,就会发现文化景观是最不脆弱的地域系统。文化景观以实现人类生存和发展为核心价值,而空间形态只是随之产生的结果,即便文化景观在当代发生剧烈改变,文化层面和社会层面的迂回空间依然能够保障人类发展,这是文化景观的弹性[20]。

日本与中国一衣带水,其经验对我国的遗产村落保护再生具有重要的借鉴意义。但国际经验在我国仍存局限,主要在于我国农村居民的文化水平、经济水平以及我国的基层民主状况与国外存在差异。事实上,任何社会实践都无法照搬他人经验,更多地是要借鉴前瞻性的视角与理念。在考察古徽州地区的遗产村落时,我们可喜地发现上述的一些转变已经发生,比如宏村、西递村就建立了类似妻笼宿的传统建筑修缮更新管理流程,引导村落景观持续演变;碧山村、西溪南村形成了由当地居民与外来有识之士共同主导的、自下而上的乡村振兴行动。在乡村振兴战略与十九届四中全会的“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度”的政策导向下,这些转变离我们并不遥远,但其中的机制问题仍需长期磨合,需要当地社区、政府以及研究者等各方持续参与实践并反馈调整。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

[1] 俞孔坚.“新上山下乡运动”与遗产村落保护及复兴——徽州西溪南村实践[J].中国科学院院刊,2017,32(7): 696-710.

[2] ANTROP M.Why landscapes of the past are important for the future[J].Landscape & urban planning,2005,70(1/2): 21-34.

[3] POULIOS I.Is every heritage site a “living” one? linking conservation to communities association with sites[J].The historic environment: policy & practice,2011a,2(2): 144-156.

[4] RUBIN J.Por qué el mundo está a punto de deshacerse[M].Buenos Aires:Tendencias,2010: 283.

[5] HOCHLEITNER R D,IKEDA D.Un diálogo entre Oriente y Occidente:en busca de la revolución humana[M].Barcelona: Círculo de Lectores,2009:81.

[6] NAZAREA V D.Local knowledge and memory in biodiversity conservation[J].Annual review of anthropology,2006,35: 317-335.

[7] BIRKS H H,BIRKS H J B,KALAND P E,et al.The cultural landscape–past,present and future[M].Cambridge: Cambridge University Press,1988.

[8] RAMSAY J.Editorial: cultural landscapes in the 21st century– issues and opportunities[J].Landscape research,2015,40(6): 649-654.

[9] UNESCO.Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention[EB/OL].[2019-11-17].http://whc.unesco.org/archive/opguide92.pdf.

[10] 西山徳明.集落· 町並みの保存理論からみた文化的景観[C]// 奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第2 回)報告書: 生きたものとしての文化的景観一変化のシステムをいかに読むか一.奈良: 奈良文化財研究所,2010: 22.

[11] TAYLOR K,LENNON J.Cultural landscapes: a bridge between culture and nature?[J].International journal of heritage studies,2011,17(6): 537-554.

[12] 篠原修.庶民文化財の再発見と景観形成の起爆剤[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第3 回)報告書: 文化的景観の持続可能性—生きた関係を継承するための整備と活用—.奈良: 奈良文化財研究所,2011: 7.

[13] MEINIG D W,ed.The interpretation of ordinary landscapes: geographical essays[M].New York: Oxford University Press,1979.

[14] INGOLD T.Culture on the ground: the world perceived through the feet[J].Journal of material culture,2004,9(3): 315-340.

[15] MUNÁRRIZ L A.The cultural landscape concept[J].Aibr revista de antropología iberoamericana,2010,6 (1): 63-86.

[16] 俞孔坚.景观的含义[M]// 俞孔坚,李迪华.景观设计:专业、学科与教育.北京: 中国建筑工业出版社,2003: 16-18.

[17] SAUER C O.The morphology of landscape(1925)[M]// LEIGHLY J,ed.Land and life.Berkeley,Los Angeles,London: University of California Press,1963: 324-325.

[18] BARROW E,PATHAK N.Conserving “unprotected” protected areas–communities can and do conserve landscapes of all sorts[M]// BROWN J,MITCHELL N,BERESFORD M,eds.The protected landscape approach linking nature,culture and community.Gland,Switzerland: IUCN,2005:65-80.

[19] ROSE M.Landscape and labyrinths[J].Geoforum,2002,33(4): 455-467.

[20] IOAN I,IRINA S,VALENTINA S I,et al.Perennial values and cultural landscapes resilience[J].Procedia -social and behavioral sciences,2014,122(2): 225-229.

[21] SAUER C O.Forward to historical geography(1941)[M]// LEIGHLY J,ed.Land and life.Berkeley,Los Angeles,London: University of California Press,1963: 351-379.

[22] 惠谷浩子.農村計画学·造園学における文化的景観[C].奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第4 回)報告書: 文化的景観の現在—保護行政·学術研究の中間総括—.奈良: 奈良文化財研究所,2012:99.

[23] WIJESURIYA G.Living heritage: a summary[EB/OL].(2015)[2020-04-07].https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/PCA_Annexe-1.pdf.

[24] COURT S,WIJESURIYA G.People-centred approaches to the conservation of cultural heritage: living heritage[EB/OL].(2016)[2020-04-07].https://www.iccrom.org/sites/default/files/PCA_Annexe-2.pdf.

[25] POULIOS I.Discussing strategy in heritage conservation: living heritage approach as an example of strategic innovation[J].Journal of cultural heritage management and sustainable development,2014,4(1): 16-34.

[26] SMITH L.Uses of heritage[M].London: Routledge,2006.

[27] UNESCO.Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage[EB/OL].[2019-11-17].http://whc.unesco.org/en/documents/170665.

[28] SIMMONDS J.UNESCO world heritage convention[J].Art,antiquity and law,1997,2(3): 251-281.

[29] BYRNE D.Western hegemony in archaeological heritage management[J].History and anthropology,1991,5(2): 269-276.

[30] ICOMOS.The Venice Charter (1964)[EB/OL].(2011-11-11)[2019-11-17].https://www.icomos.org/en/179-articles-en-francais/ressources/charters-andstandards/157-the-venice-charter.

[31] UNESCO.World heritage committee’s report of 12th session[EB/OL].[2019-11-17].http://whc.unesco.org/archive/repcom88.htm#455.

[32] UNESCO.Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention[EB/OL].[2019-11-17].http://whc.unesco.org/archive/opguide94.pdf.

[33] LAYTON R.Introduction: conflict in the archaeology of living traditions[M]//LAYTON R,ed.Conflict in the archaeology of living traditions.London:Unwin Hyman,1989a: 1-21.

[34] LAYTON R.Introduction: who needs the past?[M]// LAYTON R,ed.Who needs the past: indigenous values and archaeology.London: Unwin Hyman,1989b: 1-18.

[35] UCKO P J.Foreword[M]// GATHERCOLE P,LOWENTHAL D,eds.The politics of the past.London: Unwin Hyman,1990: ix-xxi.

[36] UCKO P J.Foreword[M]// DAVID L C,HUBERT J,REEVES B,et al,eds.Sacred sites,sacred places.London: Routledge,1994: xiii-xxiii.

[37] MASON R.Theoretical and practical arguments for values-centered preservation[J].CRM: the journal of heritage stewardship,2006,3: 21-48.

[38] SCHEIN R H.Cultural landscapes[M]// GOMEZ B,JONES III J P,eds.Research methods in geography: a critical introduction.New Jersey: Wiley-Blackwell,2010: 222-240.

[39] MAZZANTI M.Valuing cultural heritage in a multi-attribute framework microeconomic perspectives and policy implications[J].Journal of socioeconomics,2003,32(5): 549-569.

[40] UNESCO.The Nara document on authenticity (1994)[EB/OL].(2012-01-11)[2019-11-17].https://www.icomos.org/en/179-articles-enfrancais/ressources/charters-and-standards/386-the-nara-document-onauthenticity-1994.

[41] UNESCO.Global strategy for a balanced,representative and credible world heritage list,world heritage committee’s report of 18th session (1994)[EB/OL].[2019-11-17].http://whc.unesco.org/archive/repcom94.htm#global.

[42] SULLIVAN S.Local involvement and traditional practices in the world heritage system[M]// The Netherlands National Commission for UNESCO,The Netherlands Ministry of Education,Culture and Science.Linking universal and local values: managing a sustainable future for world heritage,world heritage paper No.13.Paris: UNESCO World Heritage Centre,2004: 49-57.

[43] ICOMOS Australia.Burra charter (fourth version): the Australia ICOMOS charter for the conservation of places of cultural significance[EB/OL].(1999)[2019-11-17].https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf.

[44] MASON R,AVRAMI E.Heritage values and challenges of conservation planning[M]// TEUTONICO J M,PALUMBO G,eds.Management planning for archaeological sites: an international workshop organized by the Getty Conservation Institute and Loyola Marymount University,May 2000.Los Angeles,CA: The Getty Conservation Institute,2002: 13-26.

[45] POULIOS I.Moving beyond a values-based approach to heritage conservation[J].Conservation and management of archaeological sites,2010,12(2): 170-185.

[46] WIJESURIYA G.The past is in the present: perspectives in caring for Buddhist heritage sites in Sri Lanka[EB/OL].(2005)[2019-11-17].https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2019-11/iccrom_ics03_religiousheritage_en.pdf.

[47] POULIOS I.Renewable energy investments,historic environments and local communities: lessons from the Greek experience[EB/OL].(2011b)[2019-11-17].http://www.an-patrimoine-echanges.org/IMG/pdf/session_s4-ioannis_poulios_-_universite_de_grece_-_athenes_grece.pdf.

[48] 南木曽町.木曽妻籠宿保存計画の再構築のために: 妻籠宿見直し調査報告書[R].南木曽町(長野県): 南木曽町,1989: 9-10.

[49] 高橋康夫.都市·建築史学と文化的景観[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第4 回)報告書: 文化的景観の現在—保護行政·学術研究の中間総括—.奈良: 奈良文化財研究所,2012: 66.

[50] 日本建築学会,編.町並み保全型まちづくり[M].東京: 丸善株式会社,2004: 16.

[51] 清水重敦.文化的景観における都市建築[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第3 回)報告書: 文化的景観の持続可能性—生きた関係を継承するための整備と活用—.奈良: 奈良文化財研究所,2011: 48.

[52] 奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第2 回)報告書: 生きたものとしての文化的景観一変化のシステムをいかに読むか—[M].奈良: 奈良文化財研究所,2010: 160.

[53] 井上典子.文化的景観の整備と活用[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第3 回)報告書: 文化的景観の持続可能性—生きた関係を継承するための整備と活用—.奈良:奈良文化財研究所,2011: 116-117.

[54] 横張真.農山村における文化的景観の動態保全[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第2 回)報告書: 生きたものとしての文化的景観一変化のシステムをいかに読むか一.奈良: 奈良文化財研究所,2010: 20.

[55] 田中尚人.文化的景観保全とまちづくり[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第4 回)報告書: 文化的景観の現在—保護行政·学術研究の中間総括—.奈良: 奈良文化財研究所,2012: 89.

[56] 田村明.まちづくりの実践[M].東京: 岩波書店,1999: 29.

[57] 植野健治.自治体の諸施策における文化的景観保護制度の位置づけと制度の活用—文化的景観保護制度をどうとらえるか—[C]//奈良文化財研究所.文化的景観研究集会(第4 回)報告書: 文化的景観の現在—保護行政·学術研究の中間総括—.奈良: 奈良文化財研究所,2012: 61.

[58] HARRISON C,BURGESS J.Valuing nature in context: the contribution of common-good approaches[J].Biodiversity and conservation,2000,9(8): 1115-1130.

[59] STENSEKE M.Local participation in cultural landscape maintenance:lessons from Sweden[J].Land use policy,2009,26(2): 214-223.

[60] BURTON R J F,KUCZERA C,SCHWARZ G.Exploring farmers’ cultural resistance to voluntary agri-environmental schemes[J].Sociologia ruralis,2008,48(1): 16-37.

[61] WALTER C J.Adaptive management of renewable recourse[M].New York:Macmillan,1986.

[62] 石山千代.町並み保全地域における自主規範を軸とした空間的·社会的調整システムの構築に関する研究—「妻籠宿を守る住民憲章」に着目して—[D].東京: 東京大学,2018: 190.