城市系统长期受到外部环境的不确定扰动和冲击,其潜在的负面影响和灾难性的后果也愈发显著。韧性理论应用于城市问题的研究有助于满足城市的有机秩序稳定、代际公平、长期学习和长期适应等要求,韧性城市的研究逐渐成为研究新兴城市的热点。在韧性理论下,除了应关注城市系统外部的不确定扰动,同样也需关注公共部门等各方主体对事件的反应。人类是城市生活的主体,于是韧性理论运用到城市研究中时,也要求将城市的发展与人类的发展相协调。

就韧性城市而言,目前对韧性城市的概念和特征等已有较为丰富的理论研究,但是与之相应的评价体系仍缺少系统化的、具有可操作意义的汇总整理。韧性城市评价体系的理论意义在于,提出科学和系统的评价标准,帮助更深入地研究韧性城市的发展路径,丰富韧性城市的理论;其实践意义在于,为客观评价韧性城市的真实建设成果提供参考,并宏观引导韧性城市的建设实践。然而,由于城市系统的复杂性,针对韧性城市构建的指标体系普遍都过于庞杂。另外,基于特定视角构建韧性城市某一方面的评价体系通常不具备韧性城市的普遍特性。比如,从雨洪灾害情境出发建立的韧性指标体系,包括抵抗力、恢复力、适应力三个一级指标和25个二级指标[1];从消防安全视角出发构建的韧性指标体系,包括社区社会韧性、社区经济韧性、社区资本、社区防灾设施韧性和社区住房设施韧性等五个指标[2];以韧性城市整体为对象构建的韧性评价体系,通常包括生态、经济、社会、基础设施服务等度量指标。

许多学者正在积极探索如何构建韧性城市评价体系,但是从目前的研究成果来看,这些评价体系的出发点和具体思路各不相同,若没有系统化的整理,对于今后此评价体系的进一步完善发展缺乏直接的参考价值。因此,本文从城市韧性评价体系研究的稀缺性、重要性和亟须系统化出发,着重梳理韧性城市评价体系的研究成果,从而将其构建思路进行划分和归类,并提出未来此评价体系发展的方向建议。

1 韧性城市概念和特征

1.1 韧性城市的概念

从19 世纪中叶开始,韧性的概念经历了工程韧性、生态韧性、演进韧性三个阶段不同范式的演变[3-5]。工程韧性来源于工程力学,是最早被提出的认知韧性的观点,普遍认为是一种恢复初始状态的能力。生态韧性的出现修正了工程韧性的单一化,认为韧性不仅指使系统恢复原始状态,还指促成系统性的平衡。在生态韧性的基础上,学者提出演进韧性,认为韧性是复杂的社会生态系统为回应压力和限制条件而激发的一种变化、适应和改变的能力[6]。目前学界对于韧性城市的定义尚未达成一致。作者通过梳理,将主要定义和讨论的侧重点总结如下(表1)。

表1 韧性城市概念的对比和分歧

资料来源:作者根据参考文献[4,6-13]整理绘制

(1)韧性所对抗的外界扰动与讨论范围有关。从狭义的角度来说,韧性对抗的外界扰动主要是灾害风险,例如极端天气、自然灾害等;从广义的角度来说,韧性对抗的外界扰动不仅包括自然灾害,还包括公共突发事件、经济衰退等一系列经济、技术和社会方面的非自然破坏。

(2)韧性发挥的作用与韧性能力有关。工程韧性只有回复初始状态的能力;生态韧性还具有促成新的稳定状态的能力;演进韧性则在面临扰动时,通过创新获得重构的机会支撑进一步的发展,实现适应性的循环。

(3)韧性包含的子系统与城市构成要素分类有关。一般的定义按照城市的构成要素进行子系统分类,例如,生态、社会、经济、文化、制度、基础设施等;特殊的子系统分类可能基于信息通信技术、防灾减灾、城市规划流程等不同的视角。

1.2 韧性城市的特征

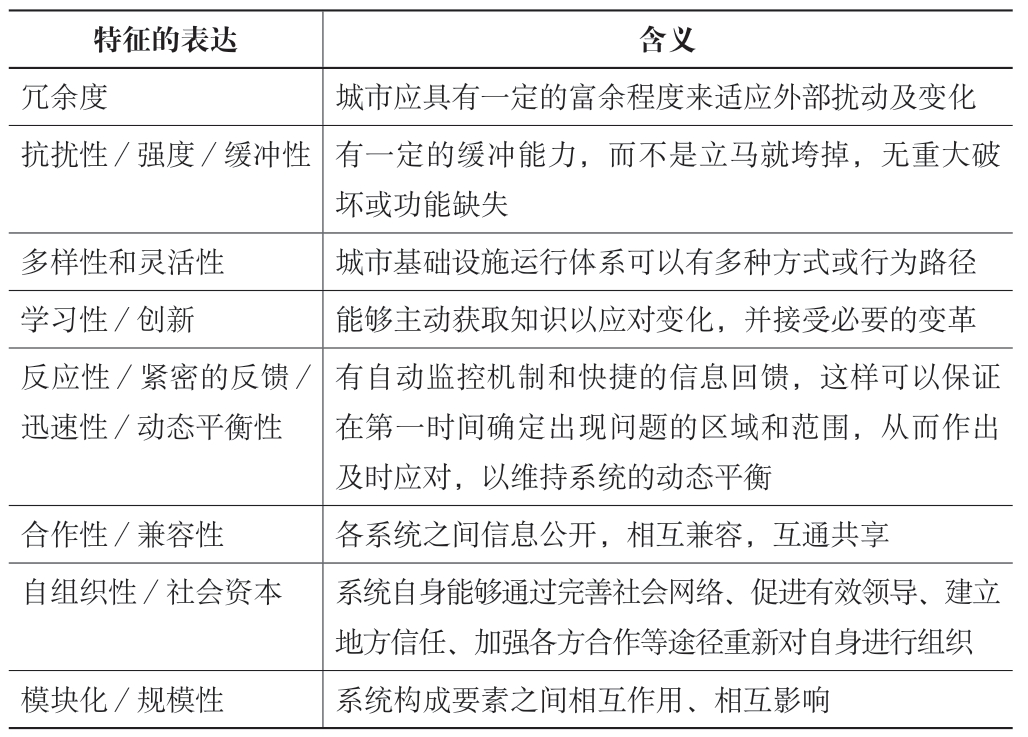

不同学者对韧性城市特征的识别有所不同,对同一特征的表达方式也存在不同。邓位[14]基于英国对韧性城市的研究,总结了韧性城市五个基本特征:冗余度(redundancy)、强度(robustness)、多样性(diversity)和灵活性(flexibility)、反应性(responsiveness)、合作性(coordination)。翟国方等[15]提出韧性城市的六个基本特征:动态平衡性、兼容性、流动性、扁平性、缓冲性、冗余度。海克等[11]从韧性的八个特征进行阐述:抗扰性(robustness)、自组织性(self-organization)、学习性(learning)、冗余度、迅速性(rapidity)、规模性(scale)、多样性和灵活性(diversity and flexibility)、公平性(equality)。沃克和索尔特(Walker & Salt)[16]对韧性系统的九个特征进行描述:多样性、生态变异性、模块化、承认缓慢的变化、紧密的反馈、社会资本、创新性、冗余度、生态系统服务。根据表2 对韧性特征的梳理可以看出,冗余度、多样性和灵活性是韧性突出的特征,不同学者对冗余度的表达也都一致。冗余度主要体现在外部扰动还未威胁系统的阶段,当外部扰动对系统产生影响之后,系统主要体现抗扰性和反应性;在系统恢复阶段,主要体现了自组织性和学习性。多样性、灵活性、合作性、模块化主要从系统本身出发,贯穿了扰动对系统影响的全过程。

表2 韧性城市的特征

资料来源:作者根据参考文献[11,14-16]整理绘制

2 韧性城市评价体系的梳理

2.1 韧性城市评价

韧性城市评价顾名思义即对城市的韧性进行评价,可以为城市的规划、建设、运行、管理和修复等过程提供有价值的参考依据,同时体现城市预期的发展目标。城市韧性的评价主要通过构建指标体系来进行。张维群[17]指出构建优良的评价体系必须要遵循全面性、精确性和可操作性三大原则。就城市韧性的评价而言,全面性体现在需要涵盖韧性城市的全部特征和要素。由于城市系统庞大复杂,精确性主要体现在追求全面反映信息的同时也要尽量简化评价指标。可操作性则包括三个方面:第一,应通过实施过程明确韧性城市的内涵并发展测量指标;第二,具体指标的数据获取应具有可行性;第三,由于城市间的差异,应制定差异化的评价体系。

构建韧性城市评价体系主要有以下三种思路:以城市的基本构成要素为核心进行构建;以城市韧性的不同特征为核心进行构建;以韧性的阶段过程序列为核心进行构建。

2.2 以韧性城市基本构成要素为核心的评价体系

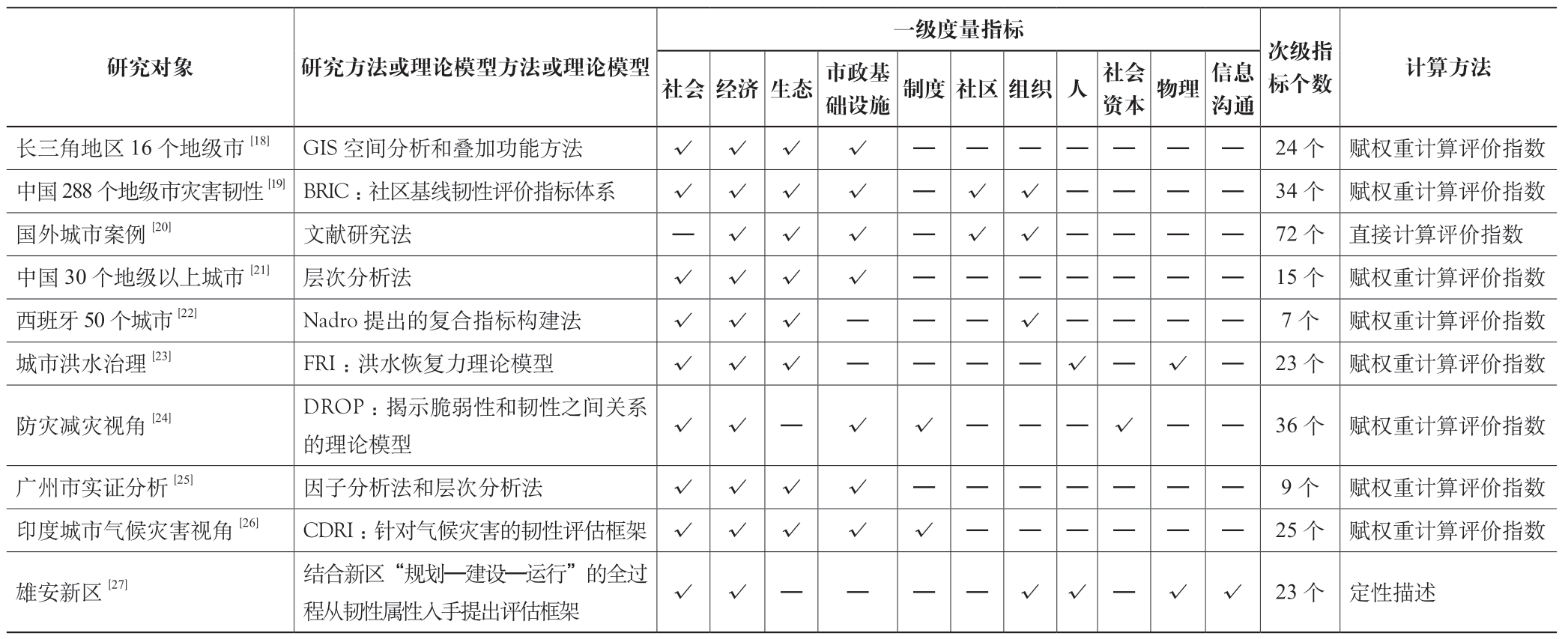

学界普遍通过实证研究的方法构建以韧性城市基本构成要素为核心的评价体系。根据选择城市以及灾害类型的不同,构建的评价体系有所不同(表3)。

表3 围绕城市基本构成要素构建的韧性城市评价体系

资料来源:作者根据参考文献[18-27]整理绘制

社会、经济、生态(自然/环境)是城市韧性评价体系的主要度量方面,几乎涵盖了城市的基本构成要素,但是韧性城市还具有一些特殊的深层次内涵,如关心人的发展和要求公共部门对扰动采取快速响应等,因此仅从社会、经济、生态(自然/环境)三个方面无法充分体现。许多韧性评价体系增加了基础设施建设韧性、社区韧性、组织韧性、人的韧性等度量指标。围绕城市基本构成要素设计的韧性城市评价体系,通过德尔菲法、层次分析法或现有较成熟的理论框架确定具体指标;由客观的统计资料获得指标数据;最后通过主观赋予各指标权重的方法表达韧性指数的计算公式;再由公式计算出特定系统的韧性指数,从而得出城市韧性评价结果。

2.3 以韧性城市的特征为核心

从城市韧性特征着手的韧性城市评价体系,最早考虑到的是坚固性和快速性特征[15],后来逐步扩充到了坚固性、快速性、冗余度和资源可调配度四个方面。此类韧性城市评价体系在构建时首先要进行特征提取。城市韧性特征的划分有两种方式:其一,对应不同的韧性阶段所体现的能力进行划分;其二,从城市系统整体进行考量,划分韧性城市具备的各种能力特性。

帕森斯和莫利(Parsons & Morley)[28]通过应对能力和适应能力两个大类的特征来评价,对应了韧性发挥作用的不同阶段,即扰动发生时吸收影响阶段体现了应对能力;扰动发生后城市重新恢复阶段体现适应能力。李彤玥和海克等人所构建的评价体系则从生态学理论出发,结合系统动力学总结韧性城市所具备的显著特征及能力。李彤玥[29]借用布鲁诺的4R 框架以抗扰性、冗余性、智慧性、迅速性构建城市应对雨洪灾害的评价体系。海克和奥斯皮纳(Heeks & Ospina)[11]建议用功能特征和赋能特征两大类指标构建评价系统,并提出需要评价韧性的公平性,即系统是否能够向其服务对象提供公平的使用资源的机会或权利。不论采用何种划分方法,都需要对韧性城市的特征进行清晰的识别和准确的分析(表4)。

表4 围绕韧性城市特征构建的韧性城市评价体系

资料来源:作者根据参考文献[11,28-29]整理绘制

2.4 以韧性阶段过程序列为核心

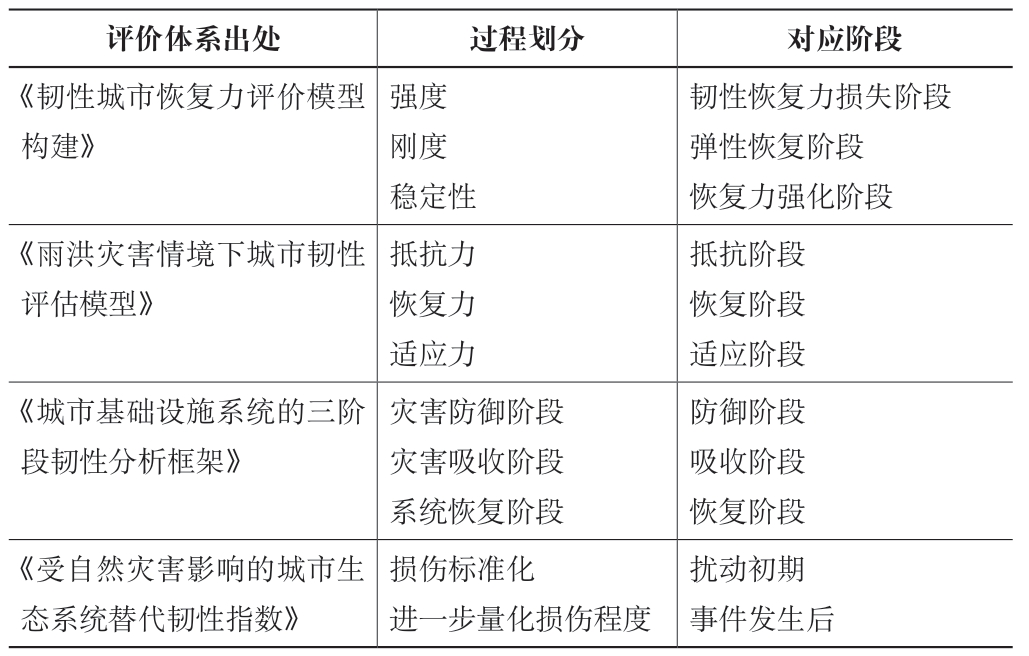

吴波鸿和陈安[8]将韧性城市的恢复力评价指标分为强度、刚度、稳定性三个维度。此划分方式在本质上对应了韧性恢复力损失、弹性恢复、恢复力强化三个阶段。类似地,陈长坤等[1]从城市韧性的抵抗力、恢复力和适应力三大属性出发,建立雨洪灾害情境下城市韧性评价体系。布鲁诺等(Bruneau et al.)[30]认为地震后城市社区的韧性状态可以用基础设施机能随时间的变化曲线进行表示。欧阳等(Ouyang et al.)[31]利用布鲁诺等提出的基础设施机能反应过程曲线模型,以韧性阶段过程序列为核心构建出城市基础设施韧性的评价框架,发展了“三阶段”韧性计算模型。上述过程序列依次为:灾害防御阶段、灾害吸收阶段、系统恢复阶段。从韧性阶段过程着眼构建的评价体系不仅可以针对某种单一的外部扰动,还可以适用于所有的自然灾害。博扎等(Bozza et al.)[32]主张面对多种自然灾害的不同阶段应采用区别化的韧性评价体系,并且提出了一种基于时间序列的“独立综合定量韧性评估框架”,是一种用于评价同一城市不同灾害的韧性评价体系。

以韧性阶段过程序列为核心设计的韧性城市评价体系,其具体指标通常使用多种城市基本构成要素。在不同的思维范式下,学者对于韧性过程的认知存在差异。工程韧性一般包括抵抗、吸收、恢复三个阶段[33];生态韧性一般包括抵抗、调整和适应三个阶段[10];演进韧性尚未有详细且一致的阶段划分,但是增加了学习、发展等更加高级的阶段(表5)。

表5 围绕韧性阶段过程序列构建的韧性城市评价体系

资料来源:作者根据参考文献[1,8,31-32]整理绘制

目前按照韧性阶段过程构建的评价体系仍十分有限。韧性城市发挥作用的整个过程与传统城市对抗扰动的过程存在根本差异,韧性过程中城市在面对扰动后重新组织并长期适应、学习的阶段尤为关键,在评价体系中划分恢复、适应、学习、发展等阶段能够充分体现韧性运用到城市研究中的契合性。

综上所述,已有的韧性城市评价体系主要基于以上三种思路构建。思路一集中在社会、经济、生态三个方面,与传统的城市评价相类似;思路二既能够体现韧性在不同阶段的特征或韧性城市综合能力,也能够与城市基本构成要素结合,与韧性城市理论的联系较为紧密;思路三能够对不同阶段的韧性能力进行评价,识别韧性发挥作用过程中的薄弱环节,有针对性地进行改进。伴随着思维范式的愈加复杂和深化,不难发现,从工程韧性到演进韧性的评价体系愈加丰富,所涉及的对象也愈加广泛。

3 韧性城市评价体系的发展方向

3.1 韧性城市评价体系发展的重点

目前学者普遍认为韧性是城市的一种能力[34-37],主张将韧性城市作为一种系统来看待[38-41]。由于城市韧性的理论、定义、属性等还在发展中,韧性城市评价体系也存在着差异性。构建科学的、具有可行性的评价体系,必须对城市韧性理论有深刻和完整的认识。同时,由于系统外部环境和自身内部的差异,制定具有差异化、不同尺度下的韧性城市评价体系尤为重要[27]。韧性评价体系的构建还必须要考虑到韧性城市所必须具备的能力特性[42],关注系统的动态性。随着韧性概念的内涵与外延不断拓展,城市韧性越来越关注人的感知和发展[43-45],因此应该采用主观评价和客观评价相结合的评价方法,充分体现人的感知体验[46],与韧性概念中以人为中心的发展路径吻合。

21 世纪信息通信技术(ICT)得到了跨越式的发展。伴随着城市现代化水平的不断提高,在灾害治理、危机应对和应急管理中,信息通信技术被广泛应用,成为了重要的技术支撑;同时,具有时代特征的信息通信技术依托物联网、互联网等载体,在很大程度上构筑了人们的生产生活模式[47]。如何将信息通信技术的理论与实践有机结合,以谋求城市的韧性发展,从而适应人的发展需求已经成为当下的讨论热点。因此,可以考虑将信息通信技术手段与方法融入韧性城市评价体系之中。

3.2 韧性城市评价体系发展与ICT4D 的联系

信息通信技术与发展(D)之间的有机联系被称为ICT4D。发展具有多方面的含义,包括经济、人的发展、环境改善和社会福利等很多方面,强调人与经济和社会的协调发展。每个主体可以根据自己的现实情况和需求去解决未来发展问题[48]。ICT4D 的研究具有多重、相互和跨学科的三大本质特征[49]。贝斯特(Best)[50]概括性地将ICT4D 的研究划分为可持续发展、冲突和灾难计算、人机交互、应用模式四种类别。

ICT4D 和韧性城市研究的契合点有三。首先,ICT4D强调关注人的发展与发展的可持续性,与韧性城市发展的内涵相吻合。其次,ICT4D 应用于冲突与灾难计算与韧性城市应对的不确定性风险和扰动相一致。韧性城市面临扰动,需要市民、公共部门、企业和社会组织等多元主体的响应。市民需要高效的、用户友好型的技术和服务;公共部门、企业和社会组织则需要构建一个集技术、政策、体系为一体的行动框架作为支撑。ICT4D 有助于搭建服务于这些多元主体的、贯穿于韧性城市发展全过程的、用于信息获取、沟通及响应的平台。再次,ICT4D 的应用离不开经济和社会背景等环境因素,与韧性城市的融合度较高。城市包含了经济、社会、生态等基本构成要素,且各要素之间存在相互作用和相互影响。将ICT4D 融入韧性城市研究,可以使韧性城市的构成部分实现信息共享,为快速响应扰动、进而采取优先措施奠定基础。组织韧性、经济韧性、基础设施韧性与信息通信技术相结合进行研究的实践成果较为丰富。托马斯等(Thomas et al.)[51]甚至开发了以城市群为主要对象的信息通信技术驱动基础设施弹性管理(ICTINIRM)框架,为信息通信技术与韧性城市研究相结合奠定了基础;史密斯等(Smith et al.)[52]指出当今社会对网络基础设施特别是互联网的依赖程度较高,韧性将成为未来网络的重要属性。

但是大量的文献表明,ICT4D 的研究仍存在一定的局限性,直接表现为ICT4D 的大多数研究基于其他学科理论,且实践应用多于理论本身。尽管ICT4D 与韧性城市密切相关[55],但是ICT4D 的理论基础相对薄弱,应用在韧性城市评价中会更加模糊[56]。

基于上述对ICT4D 与韧性城市研究契合点和研究成果的阐述,笔者认为城市韧性评价与ICT4D 存在两个方面的联系。第一,从城市构成要素的角度来说,组织、经济与基础设施(包括网络基础设施)、信息沟通等都是城市的组成部分,在从城市基本构成要素出发的韧性城市评价体系中可以考虑将ICT4D 相关的要素体现在具体指标中。例如:在评价体系中增加“信息韧性”一级度量指标并在次级指标中划分信息获取速度、信息传递效率、安全性等评价指标。第二,以韧性城市理论为基础,可以运用信息通信技术的手段与方法对韧性城市进行评价。吴波鸿和陈安[9]指出在韧性评价中有必要引入新技术,以有效测度城市韧性并模拟恢复模型。例如:建设韧性评价信息化平台,提供便利的信息获取、计算存储方式,形成评价信息共享与数据融合[57],由此促进各主体之间的信息沟通;或者借用人工智能进行深度学习,有针对性地进行模型设计,增强易用性,使得韧性城市评价体系更加合理和简化;又或者通过大数据分析对韧性水平进行准确测度,提高评价的准确性。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文对现存的城市韧性评价体系进行了回顾,在此基础上分析了韧性城市评价体系未来的发展方向。由于对韧性的认识不同,不同学者构建的评价体系之间存在差异,具体表现在评价体系选取的一级度量指标和次级指标。大部分的韧性城市评价体系可以归为以下三种:(1)以城市基本构成要素为核心的韧性城市评价体系(查找统计资料获得具体指标的数据并通过主观赋予权重度量城市整体韧性水平);(2)以城市韧性特征为核心的韧性城市评价体系(对应韧性的不同阶段所展现出的特征或者韧性城市所体现的能力特性进行评价);(3)以韧性阶段过程序列为核心的韧性城市评价体系(可以充分体现韧性发挥作用过程中不同阶段的韧性水平)。

逐步完善韧性城市评价体系,依托于对城市韧性特征的充分挖掘,对其子系统的科学划分,以及对其时间维度的进一步明确。评价体系的进一步发展和完善还应该关注到差异性和城市的动态变化。另外,随着信息通信技术的发展以及城市韧性对人的关注度提高,ICT4D 参与到未来的城市韧性评价成为必然。

4.2 讨论

ICT4D 能够通过最大限度地捕捉城市各系统之间的复杂耦合关系来摸索城市系统的内在演化规律,从而应对各种不确定的风险。随着ICT4D 的引入,城市系统中异质性主体的数量进一步增加,涌现出单个或少量主体不具备的功能和特征,因此加深了城市的复杂程度。个体的能动性、学习性、整体的组织能力、沟通能力在城市系统中均呈现出不断提高的趋势。在信息通信技术的作用下,各主体互动的频次快速增加,各模块的耦合能力不断优化,对于韧性城市的构建来说有积极的作用,也有负面的影响。

负面影响主要有以下几个方面:第一,大部分城市建设中的ICT4D 延迟性问题[57]十分突出,若不能及时地对抗扰动和风险,城市的韧性就无从谈起。第二,将ICT 作为技术载体,使城市系统更具韧性的同时将扰动和风险关联在一起。第三,在城市系统中运用ICT4D,需要大量的资金投入有关ICT4D 的基础设施建设之中,建设成本与综合效益之间能否平衡的问题不可忽视[58]。对于能力有限的城市,盲目进行ICT4D 基础设施的建设往往适得其反,城市韧性可能进一步弱化。

如何提升ICT4D 捕捉城市复杂耦合关系的能力,信息网络的毁灭性冲击如何避免,城市系统中ICT4D 的韧性如何维持,信息通信技术本身的发展如何与城市系统的健康运行形成良性互动,ICT4D 如何发挥更大的综合性效益,都是亟待思考和解决的关键问题。作者认为未来需要尽可能地捕捉ICT4D 在城市系统中的作用机制,采取定量化的方法对上述问题进行实证研究。

衷心感谢审稿人提出的修改建议,以及感谢通信作者的导师仇保兴先生对本文研究动态阐明的独到的、极具前瞻性的见解。

[1] 陈长坤,陈以琴,施波,等.雨洪灾害情境下城市韧性评估模型[J].中国安全科学学报,2018,28(4): 1-6.

[2] 运迎霞.消防安全视角下社区适灾韧性评价指标探讨[C]//中国城市规划学会,沈阳市人民政府.规划60 年:成就与挑战——2016 中国城市规划年会论文(1 城市安全与防灾规划).中国城市规划学会,沈阳市人民政府: 中国城市规划学会,2016: 15.

[3] 邵亦文,徐江.城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J].国际城市规划,2015,30(2): 48-54.

[4] 方东平,李在上,李楠,等.城市韧性——基于“三度空间下系统的系统”的思考[J].土木工程学报,2017,50(7): 1-7.

[5] FOLKE C.Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J].Global environmental change,2006,16(3): 253-267.

[6] WALKER B,HOLLING C S,CARPENTER S R,et al.Resilience,adaptability and transform ability in social-ecological systems[J].Ecology and society,2004,9(2): 5.

[7] ISDR U.Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters[C]// Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction (A/CONF.206/6).2005.308.

[8] 吴波鸿,陈安.韧性城市恢复力评价模型构建[J].科技导报,2018,36(16): 94-99.

[9] HOLLING C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual review of ecology and systematics,1973,4(4): 1-23.

[10] CUTTER L S,BARNES L,BERRY M,et al.A place-based model for understanding community resilience to natural disasters[J].Global environmental change,2008,18(4): 598-606.

[11] WAMSLER C,BRINK E,RIVERA C.Planning for climate change in urban areas: from theory to practice[J].Journal of cleaner production,2013,50(50):68-81.

[12] HEEKS R,OSPINA V A.Conceptualising the link between information systems and resilience: a developing country field study[J].Information systems journal,2019,29(1): 70-96.

[13] SPAANS M,WATERHOUT B.Building up resilience in cities worldwide-Rotterdam as participant in the 100 Resilient Cities Programme[J].Cities,2017,61: 109-116.

[14] 邓位.化危机为机遇:英国曼彻斯特韧性城市建设策略[J].城市与减灾,2017(4): 66-70.

[15] 翟国方,邹亮,马东辉,等.城市如何韧性[J].城市规划,2018,42(2): 42-46,77.

[16] WALKER B,SALT D.Resilience practice: building capacity to absorb disturbance and maintain function[M].Washington: Island Press,2012.

[17] 张维群.指标体系构建与优良性评价的方法研究[J].统计与信息论坛,2006(6): 36-38.

[18] 孙阳,张落成,姚士谋.基于社会生态系统视角的长三角地级城市韧性度评价[J].中国人口·资源与环境,2017,27(8): 151-158.

[19] 李亚,翟国方.我国城市灾害韧性评估及其提升策略研究[J].规划师,2017,33(8): 5-11.

[20] 周利敏.韧性城市:风险治理及指标建构——兼论国际案例[J].北京行政学院学报,2016(2): 13-20.

[21] 张明斗,冯晓青.中国城市韧性度综合评价[J].城市问题,2018(10): 27-36.

[22] SUÁREZ M,GÓMEZ-BAGGETHUN E,BENAYAS J,et al.Towards an urban resilience index: a case study in 50 Spanish cities[J].Sustainability,2016,8(8): 774.

[23] BATICA J,GOURBESVILLE P,HU Y F.Methodology for flood resilience index[C].Exeter,United Kingdom: ICFR,2013.

[24] CUTTER L S,BURTON G C,EMRICH T C.Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions[J].Journal of homeland security and emergency management,2010,7(1): 1-22.

[25] SONG J,HUANG B,LI R.Assessing local resilience to typhoon disasters: a case study in Nansha,Guangzhou[J].PloS one,2018,13(3): e0190701.

[26] JOERIN J,SHAW R,TAKEUCHI Y,et al.The adoption of a climate disaster resilience index in Chennai,India[J].Disasters,2014,38(3): 540-561.

[27] 赵鹏霞,朱伟,王亚飞.韧性社区评估框架与应急体制机制设计及在雄安新区的构建路径探讨[J].中国安全生产科学技术,2018,14(7): 12-17.

[28] PARSONS M,MORLEY P.The Australian natural disaster resilience index[J].Australian journal of emergency management,2017,32(2): 20.

[29] 李彤玥.韧性城市研究新进展[J].国际城市规划,2017,32(5): 15-25.DOI: 10.22217/upi.2015.284.

[30] BRUNEAU M,CHANG E S,EGUCHI T R,et al.A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities[J].Earthquake spectra,2003,19(4): 733-752.

[31] OUYANG M,DUEÑAS-OSORIO L,MIN X.A Three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems[J].Structural safety.2012,36-37: 23-31.

[32] BOZZA A,ASPRONE D,PARISI F,et al.Alternative resilience indices for city ecosystems subjected to natural hazards[J].Computer-aided civil and infrastructure engineering,2017,32(7): 527-545.

[33] 李亚,翟国方,顾福妹.城市基础设施韧性的定量评估方法研究综述[J].城市发展研究,2016,23(6): 113-122.

[34] 郭文娟.公共治理视阈下小城镇韧性发展研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2018,17(9): 42-47.

[35] 于伟巍.探讨适灾韧性理念下的住区夜间标识系统设置[C]//中国城市科学研究会,江苏省住房和城乡建设厅,苏州市人民政府.2018 城市发展与规划论文集.中国城市科学研究会,江苏省住房和城乡建设厅,苏州市人民政府: 北京邦蒂会务有限公司,2018: 5.

[36] 陶懿君.从城市生态韧性建设的三重维度探讨河川再生对城市健康发展的重要意义——以吉隆坡“生命之河”为例[J].住宅与房地产,2018,24: 255-256.

[37] Resilience Alliance.Resilience[EB/OL].(2002-02-07)[2018-12-23].http://www.resalliance.org/resilience.

[38] MEEROW S,NEWELL P J,STULTS M.城市韧性的定义评述[J].城市规划学刊,2016(3): 125-126.

[39] 陈规.我国韧性城市建设面临的现状问题与建设对策[N].建筑时报,2018-05-21(6).

[40] 李鑫,车生泉.城市韧性研究回顾与未来展望[J].南方建筑,2017(3):7-12.

[41] 王昕晧.城市化的韧性思维[J].城市与减灾,2017(4): 10-13.

[42] QUINLAN E A,BERBÉS-BLÁZQUEZ M,HAIDER J L,et al.Measuring and assessing resilience: broadening understanding through multiple disciplinary perspectives[J].Journal of applied ecology,2016,53(3): 677-687.

[43] 郑艳,王文军,潘家华.低碳韧性城市:理念、途径与政策选择[J].城市发展研究,2013,20(3): 10-14.

[44] 邵亦文,徐江.城市规划中实现韧性构建:日本强韧化规划对中国的启示[J].城市与减灾,2017(4): 71-76.

[45] 编辑部.城市韧性中心:为城市韧性提供资源的新平台[J].人类居住,2018(1): 6.

[46] JONES L.Resilience isn’t the same for all: comparing subjective and objective approaches to resilience measurement[J].Wiley interdisciplinary reviews: climate change,2019: e552.

[47] 吴健生,何东冉,李贵才.基于ICT 视阈的智慧空间营造[J].规划师,2015,31(12): 83-88.

[48] 许轶旻.信息化与工业化融合的影响因素研究.[D].南京大学,2013.

[49] A community informatics for the information society [OL].[2011-10-31]http:org/programs/itic/publications/civsocandgov/mciver.pdf.ssrc.

[50] BEST M.Understanding our knowledge gaps: or,do we have an ICT4Dfield? And do we want one?[J].Information technologies and international development,2010(6): 49-52.

[51] NG T S,XU J F,YANG Y,et al.Necessities and challenges to strengthen the regional infrastructure resilience within city clusters[J].Procedia engineering,2018,212: 198-205.

[52] SMITH P,HUTCHISON D,STERBENZ P G J,et al.Network resilience: a systematic approach[J].IEEE communications magazine,2011,49(7): 88-97.

[53] GWAKA T L.Digital technologies and sustainable livestock systems in rural communities[J].The electronic journal of information systems in developing countries,2017,81(1): 1-24.

[54] TURPIN M,ALEXANDER M P.Desperately seeking systems thinking in ICT4D[J].The electronic journal of information systems in developing countries,2014,61(1): 1-15.

[55] 杨磊,刘棠丽,张大鹏,等.智慧城市ICT 参考框架与评价指标研究[J].信息技术与标准化,2016(8): 63-67.

[56] YANG Z.Look beyond utility model-disruptive cloud computing for future ICT4D research[C].成都: 亚昂教育咨询有限公司,2011.