“一带一路”倡议是我国应对国际形势深刻变化、协调国际国内形势的重大决策,通过传承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容,推动全面开放和国际合作[1]。在推进“一带一路”建设过程中,标准与政策相辅相成,城乡规划是政府施政的一项重要公共政策。对“一带一路”沿线国家的城乡规划体系进行研究,有利于为将来的国际合作提供重要的机制保障[2-3]。目前,国内在标准制定过程中主要是对标发达国家的成功经验以及立足于此解决国内的现实问题,缺乏对“一带一路”沿线国家的相关经验进行研究和总结。而深入研究其规划体系标准,有利于为将来参与“一带一路”建设合作提供标准对接与政策支撑。本文以近现代印度城乡规划体系为研究对象,通过现场调研(图1,图2)、访谈以及相关文献整理,对印度城乡规划的法律法规体系、行政体系以及工作体系进行梳理,并提供相关数据与案例对其进行论证支撑,总结出近现代印度城乡规划体系的主要特征。在相应的分析基础上,从“一带一路”合作共建的视角入手,为中国未来参与印度城乡规划领域的合作以及国内规划改革提供相关的启示。

图1 印度城镇风貌

资料来源:作者拍摄

图2 印度乡村风貌

资料来源:作者拍摄

1 印度城乡规划的研究现状

1.1 国内相关研究

目前,国内对于国外城乡规划以及空间规划体系的研究主要集中在发达国家,对于“一带一路”沿线国家的研究仍相对匮乏,对印度城乡规划领域的研究也存在着较大空白。仅有的研究集中在以下三个方面:(1)印度城乡发展历程以及城镇化进程[4-5];(2)专项问题,包括土地利用、交通、贫民窟等[6-8];(3)重点城市的规划,例如德里的城市规划与发展[9]。对于印度城乡规划体系的研究仍处于一个较为欠缺的阶段。

1.2 国外相关研究

国外对于印度城乡规划领域的研究聚焦于以下三个方面:(1)针对印度城市与区域发展规划历程的研究,系统梳理印度近现代的城镇化与城市规划的演变历程[10-11],并综合运用3S 技术跟踪研究城市的扩张趋势[12-14];(2)针对城市规划管理专项内容的研究,包括公园绿地[15-16]、城市基础设施[17]、产业政策[18]、城市灾害[19]、贫民窟[20]等不同方面;(3)反思规划实践,系统梳理印度近现代规划实践的特征[21-22],并分析规划管理机制以及运行中出现的各种问题。

2 印度城乡规划的法律法规体系

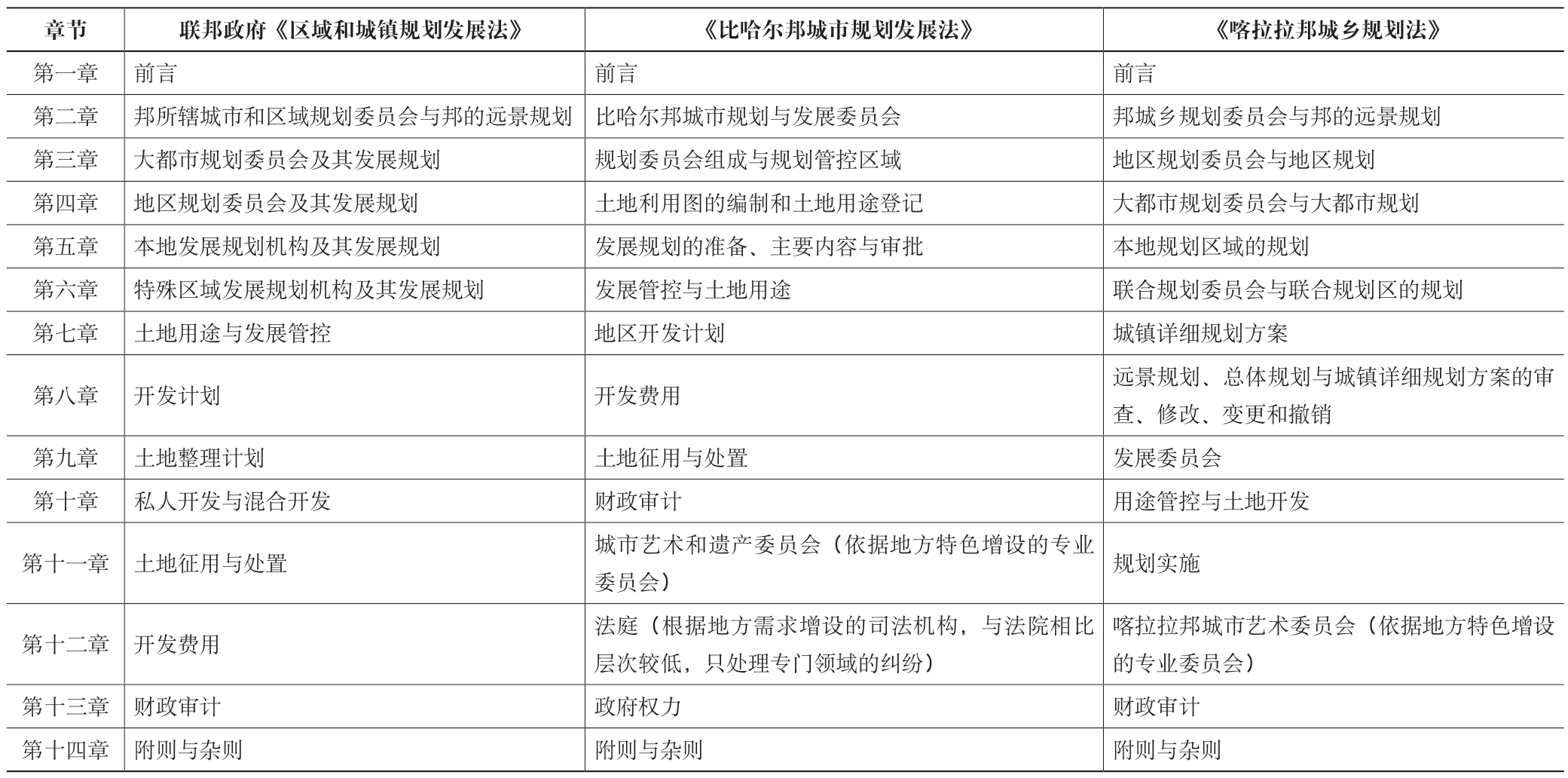

印度城乡规划的立法历史较为悠久。1915 年,孟买出台了《孟买城镇规划法》(Bombay Town Planning Act),提出要在城市范围内编制土地利用规划。1947 年印度独立之后,由于政治变革等因素,为重新安置流离失所者而新规划了若干城镇,并开发了许多工业新城。在此阶段,各邦也相继出台了地方城乡规划法来保障城乡规划工作的开展[25]。1960年,印度于国家层面出台了《城乡规划法》(Model Town and Country Planning Law),并于1985 年对该法进行修订,强调城市和区域规划的立法地位,将原有法律名称修改为《区域和城镇规划发展法》(Model Regional and Town Planning and Development Law)[26]。该法明确了城乡规划行业管理机构的职权以及规划体系,提出了协调规划编制与实施的措施,并将土地利用规划图、发展规划和详细开发计划作为规划管理的三个重要手段(表1)。依据国家层面的《区域和城镇规划发展法》,各邦也根据各地实际状况开展了地方城乡规划的立法工作。

表1 《区域和城镇规划发展法》的主要内容

注:括号中的数字代表法律文本中对应的条文编号。

资料来源:作者根据参考文献[26]整理

除了《区域和城镇规划发展法》,印度涉及城乡规划的法律法规还有《宪法第73 次修正案》(73rd Constitutional Amendment Act,1993),《土地征用、复垦和安置法》(Land Acquisition,Rehabilitation &Resettlement Act,2013)以及《市政法》(Model Municipal Law)等。其中《宪法第73 次修正案》赋予了印度基层自治机构法律地位,从法律上确认了地方政府编制规划的权力与义务;《土地征用、复垦和安置法》从法律层面保障了政府征收私人土地进行公用设施建设的政府行为,为城乡规划的实施提供了制度保障;《市政法》则是对《宪法第73 次修正案》提出的基层自治制度的深化落实,保障地方当局利用公共基金发展城市的能力,逐步改善城市环境,并提供更加优质的城市服务。除此之外,部分与产业发展相关的法律法规以及自然遗产保护、环境保护等方面的法律法规中也涉及城乡规划的内容。

3 印度城乡规划的行政体系

3.1 国家的行政体系

印度宪法规定了全国的三级行政体系,包括联邦政府、邦政府以及地方政府(城市和农村)。其中,联邦政府对国防、外交、经济金融、税收和建设必要的基础设施(包括铁路、国家高速公路、机场、电力设施,主要港口等)等国家事务拥有管辖权。邦政府是由人民直接选举产生的行政机构,拥有独立的行政管辖权,在各邦土地上行使行政管理的权力。邦政府机构包括法律(公共安全管理、警察系统)、公共卫生(供水、下水道系统)、医疗、农林渔业等行政机构,负责推动区域内的运输基础设施(国家高速公路、主要港口以外的港口)以及农、林、渔业基础设施(灌溉系统、渔港)的发展建设。地方政府包括农村和城市两个方面:农村政府的管辖包括农业推广、农村住房和扶贫方案;城市政府的管辖包括城市规划、土地利用管控和城镇建设,并推动供水、环卫和固体废物管理设施的建设以及改善和更新城市贫民窟等[3]。

3.2 城乡规划的行政体系

城市规划的行政管理基于各邦的立法开展,主要城市和区域的规划工作由邦政府下属的城市、大都市以及区域发展委员会等机构负责开展。地方政府和民选的城市当局负责实施城市发展战略。在联邦政府一级,印度政府规划委员会(Planning Commission of the Government of India)和住房和城市事务部(Ministry of Housing and Urban Affairs)负责城市规划、发展和技术指导工作。在邦政府层面,城市规划和发展的行政管理基于各邦的城市规划法和相关法律开展工作,印度所有的邦都设有负责城市规划、城市发展以及住房保障的部门。地方则依据各邦的城市规划法或规划发展部门法案设立规划和发展部门,负责制定城市的各种规划、发放开发许可证和实施开发建设等[3]。

4 印度城乡规划的工作体系

4.1 印度城乡规划内容体系

4.1.1 “两类七项”规划编制体系

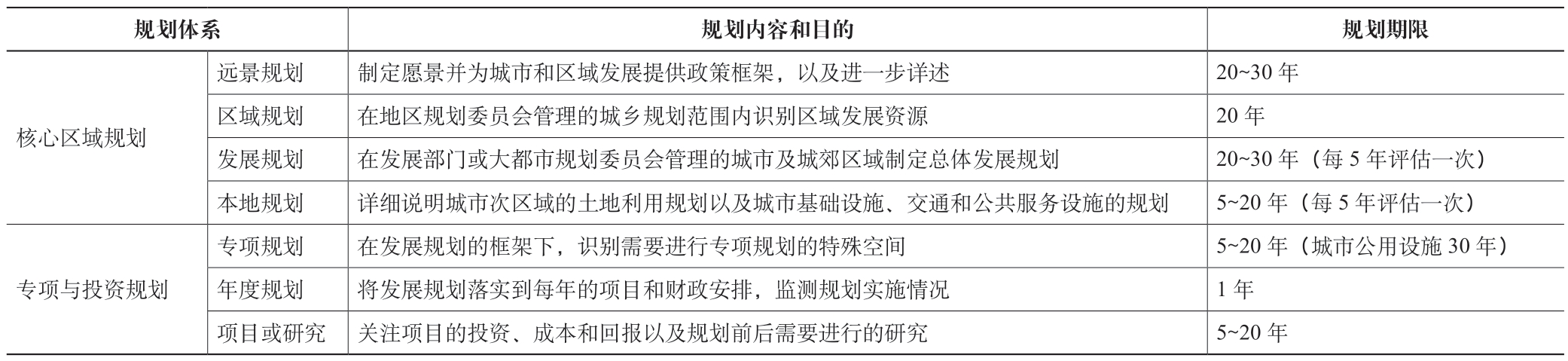

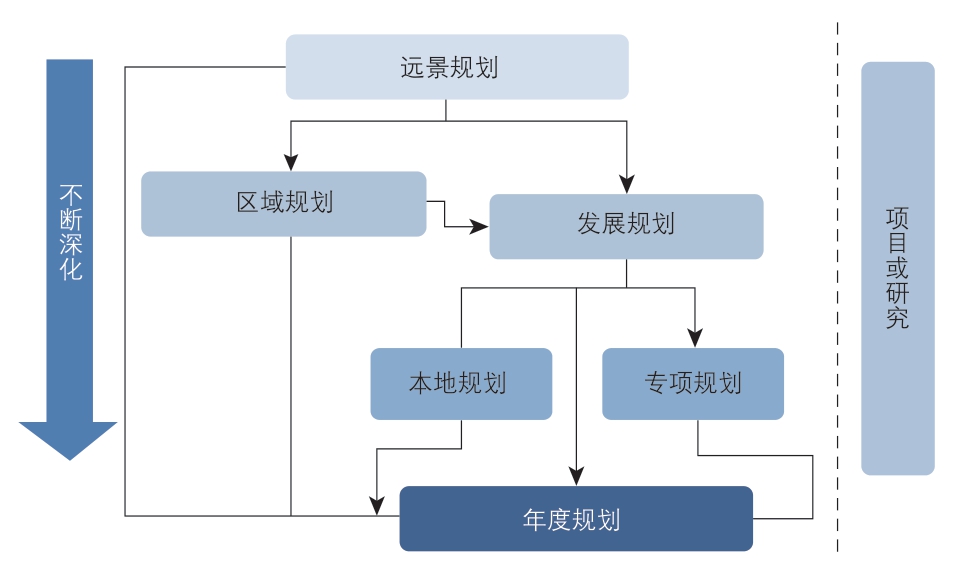

印度的城乡规划体系分为两大部分,包括核心区域规划(core area planning)和专项与投资规划(specific and investment planning)(表2)。核心区域规划由4 个相互关联的规划组成:(1)具有远景目标和政策导向的远景规划(perspective plan);(2)基于可持续发展的长期区域规划(regional plan)和地区规划(district plan),以优化区域发展资源配置为主要目的;(3)针对城市和城郊地区制定的发展规划(development plan);(4)基于发展规划的框架内容制定的可短期滚动实施的本地规划(local area plan)。专项与投资规划由三个部分组成:(1)基于发展规划的框架内容,针对特殊地区制定的滚动实施的专项规划(special purpose plan);(2)在发展规划或地区规划的框架内容之下,基于本地的实际情况和财政资源需求制定的年度规划(annual plan);(3)侧重于实施的项目或研究(project/research)[27]。从整个规划体系看,各个规划之间的关系体现出国家到城市区域的不同层次,以及各个规划之间直接或间接的关系(图3)。

表2 印度的城乡规划体系

资料来源:作者根据参考文献[25,27]整理

图3 印度城乡规划关系图

资料来源:根据参考文献[25,27]整理

4.1.2 空间管制分区与管制要求

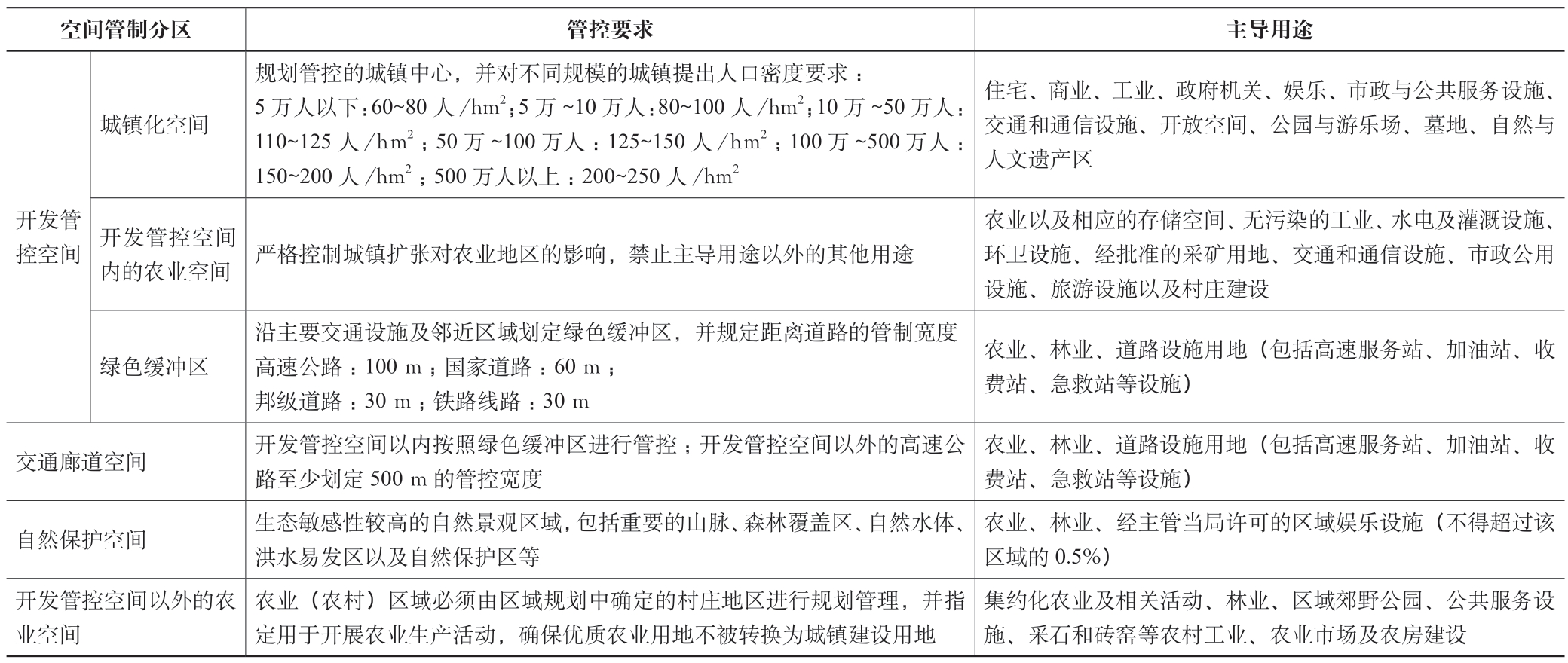

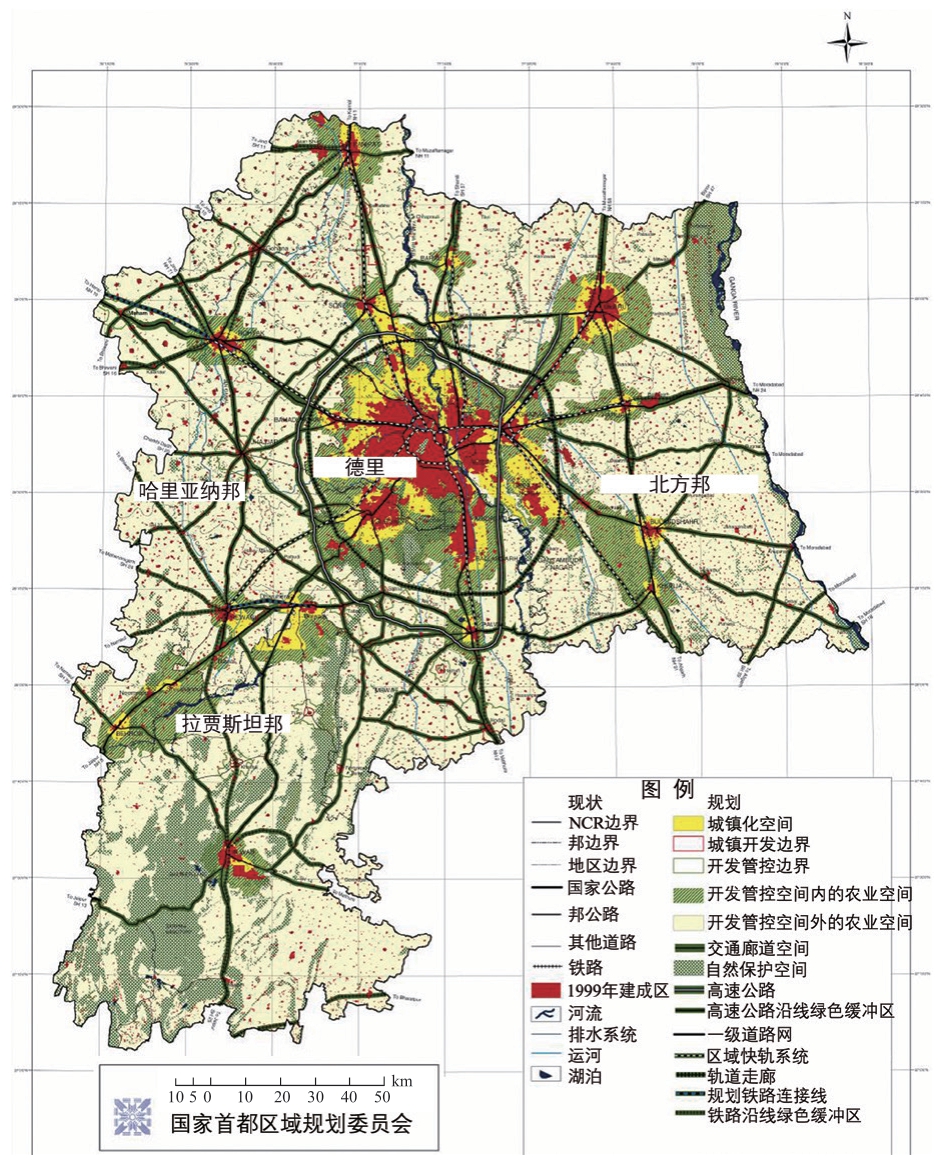

城乡规划作为一项公共政策,空间政策是其中涉及的重要内容,下文以印度国家首都区域为例,探讨印度城乡规划中空间政策的传导方式。印度国家首都区域(NCR: National Capital Region)由四个次区域构成,分别是德里国家首都辖区(National Capital Territory of Delhi)、哈里亚纳邦次区域(Haryana Sub-region)、拉贾斯坦邦次区域(Rajasthan Subregion)以及北方邦次区域(Uttar Pradesh Sub-region)。《国家首都区域规划2021》(Regional Plan-2021,NCR)中提出,区域层面的空间管制以重点地区管制为主,包括快速城镇化空间、必须保护的各种自然区域以及绿色开敞空间,以期引导城镇合理布局并保障生态安全底线。在此基础上,将全域空间划分为开发管控空间(controlled/development/regulated zone)、交通廊道空间(highway corridor zone)、自然保护空间(natural conservation zone)以及开发管控空间以外的农业空间(agricultural [rural] zone outside controlled/development/regulated areas)等四大空间,并提出相应的管控要求(表3)。《国家首都区域规划2021》(下称“区域规划”)中并没有给出四大空间的面积占比,但是划定了示意性的政策空间界限,并提出了相应的政策及管控要求[28]。

表3 《国家首都区域规划2021》的空间管制分区与管制要求

资料来源:作者根据参考文献[28]整理

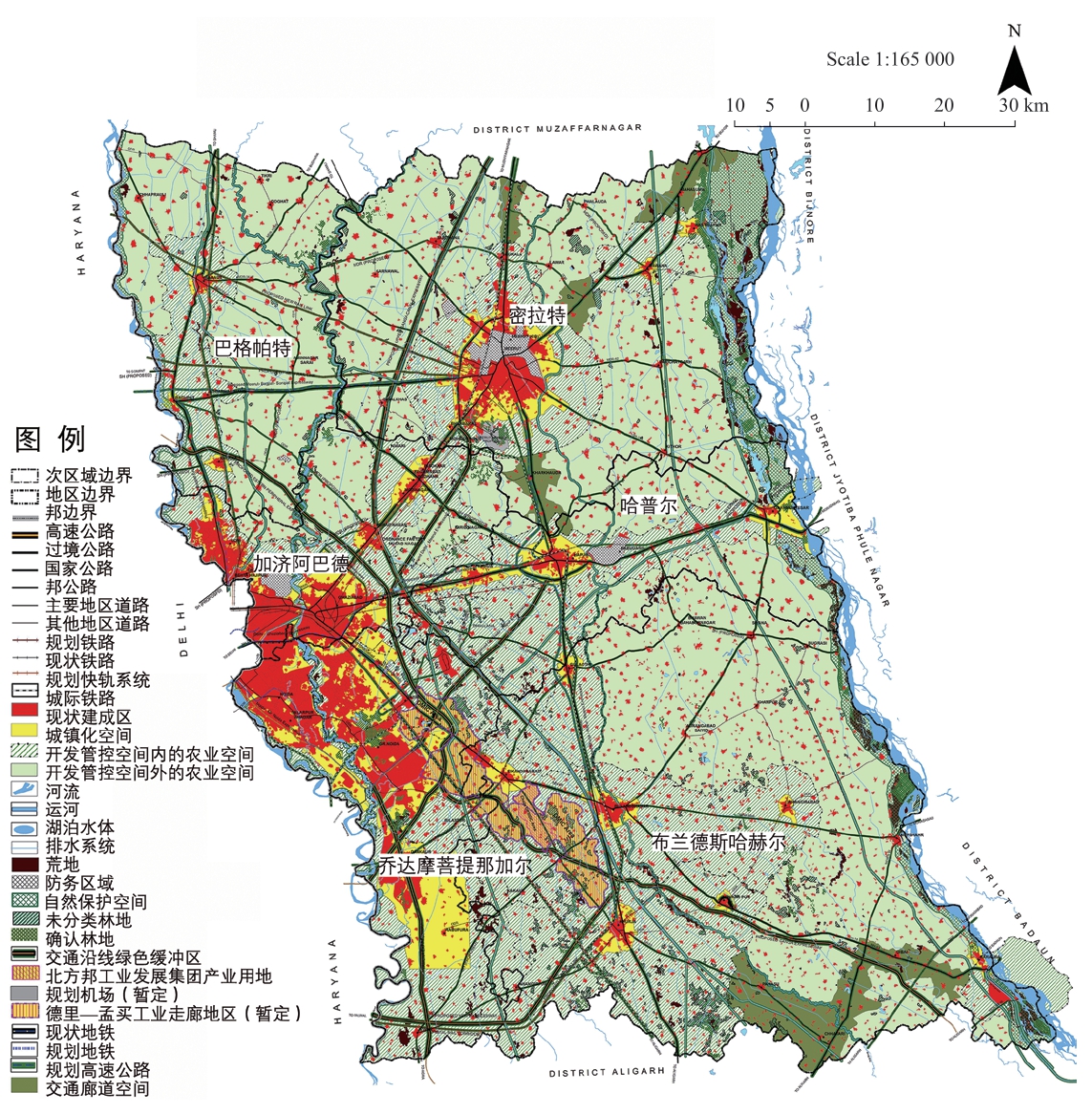

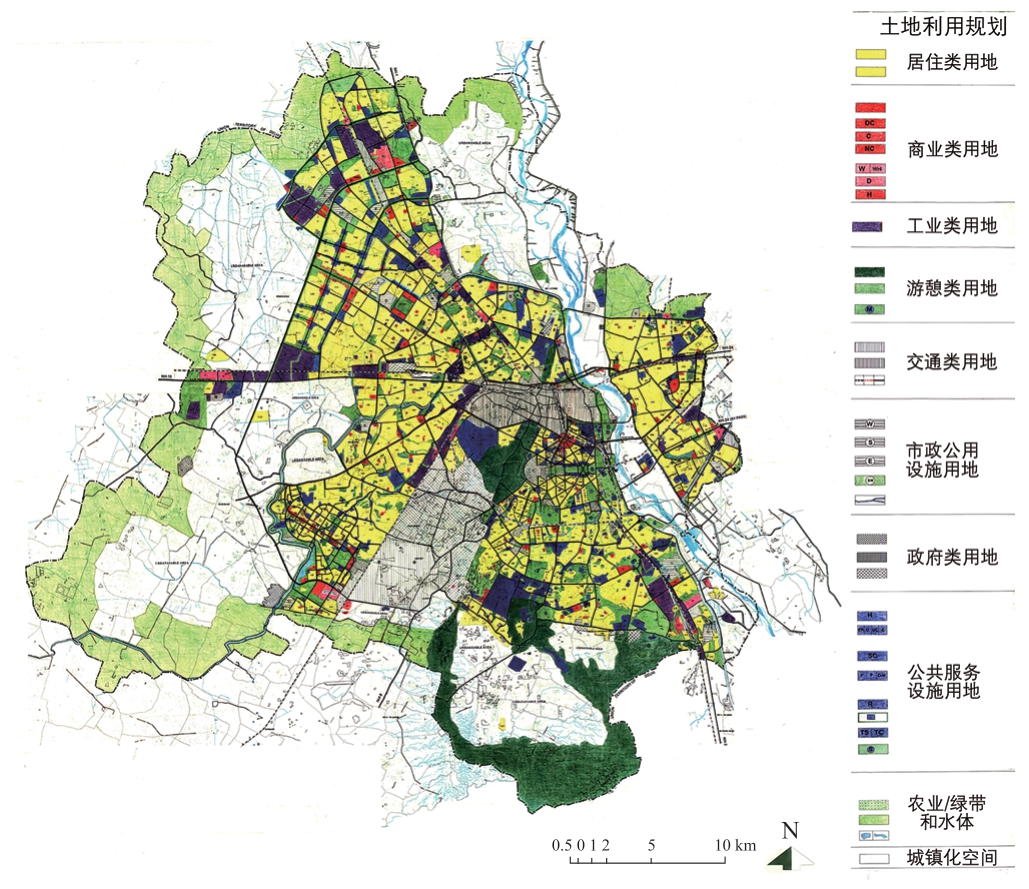

为落实区域规划中的空间管制要求,四个次区域也分别编制了次区域规划/发展规划。在空间管制内容方面,主要从空间管制分区、边界管控以及指标管控三个方面进行传导。(1)空间管制分区方面,哈里亚纳邦次区域和拉贾斯坦邦次区域的四大空间划分与区域规划保持一致,但对自然保护空间和农业空间等个别大类进行了细分,德里国家首都辖区全部位于区域规划的开发管控空间内,将开发管控空间细分为居住、商业、工业、游憩、交通、市政设施、政府、公共服务、绿带/水体九个子类,并提出了混合用地的概念;北方邦次区域规划则沿用了上版区域规划的空间管制分区,虽然与《国家首都区域规划2011》中确定的四大空间并不一致,但是也保持了相互对应的关系。(2)边界管控方面,区域规划中提出了2021 年的土地利用规划图(图4),在次区域规划/发展规划中,北方邦次区域规划(图5)以及德里总体规划(图6)等对区域规划中的边界管控进行了细化落实。(3)指标管控方面,由于区域规划并没有提出空间管制的相关指标,导致次区域规划无法对区域规划的指标进行分解落实,因此在指标管控方面出现了传导缺位的问题。但北方邦次区域规划和拉贾斯坦邦次区域规划中设置了相应的指标。北方邦次区域规划提出了区间管控的要求,城镇化空间占全域空间的15%~19%,农业占72%~77%,荒地占0~2%,林地占8%~10%,水体占3%~5%,其他用地占0.5%~1%[29]。拉贾斯坦邦次区域规划提出了规划用地平衡表,其中开发管控空间占13.8%,交通廊道空间占1.4%,自然保护空间占20.8%,开发管控空间外的农业空间占64.0%[28-30]。

图4 国家首都区域规划图

资料来源:作者根据参考文献[28]整理绘制

图5 北方邦次区域规划图

资料来源:作者根据参考文献[29]整理绘制

图6 德里总体规划图

资料来源:作者根据参考文献[30]整理绘制

4.2 印度城乡规划的编制流程

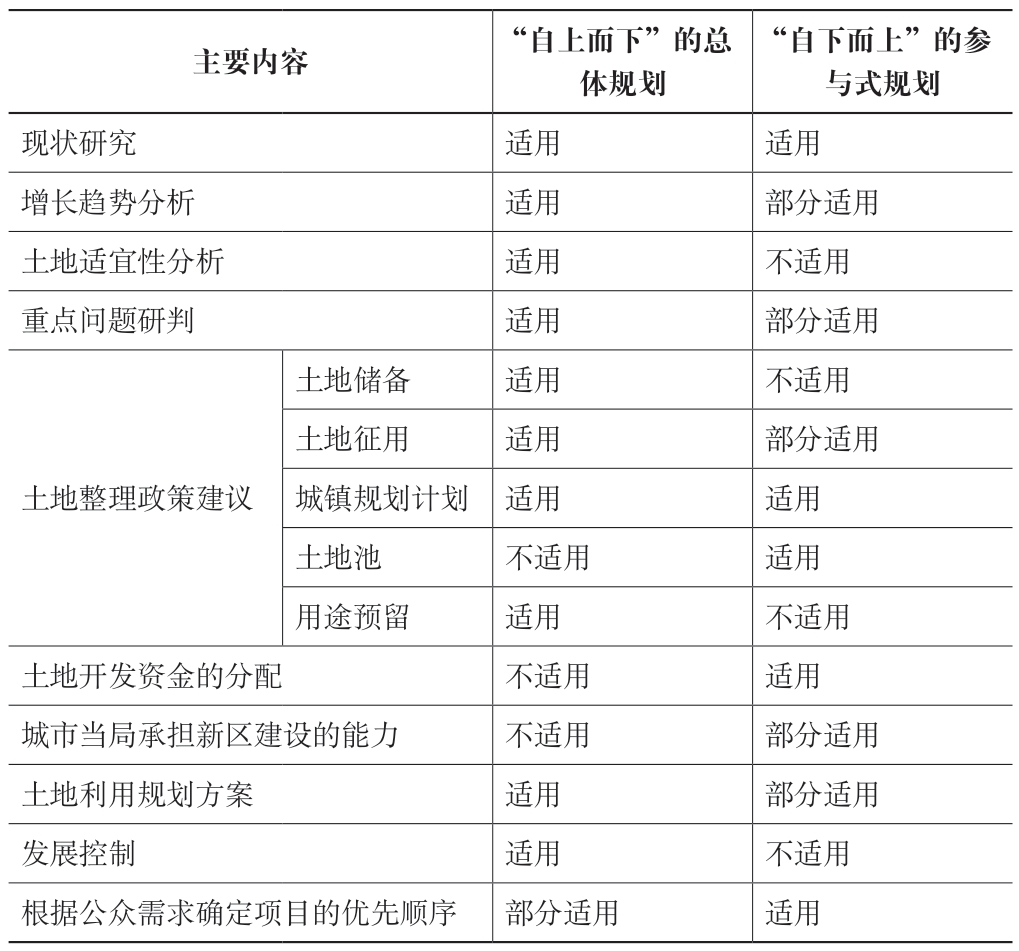

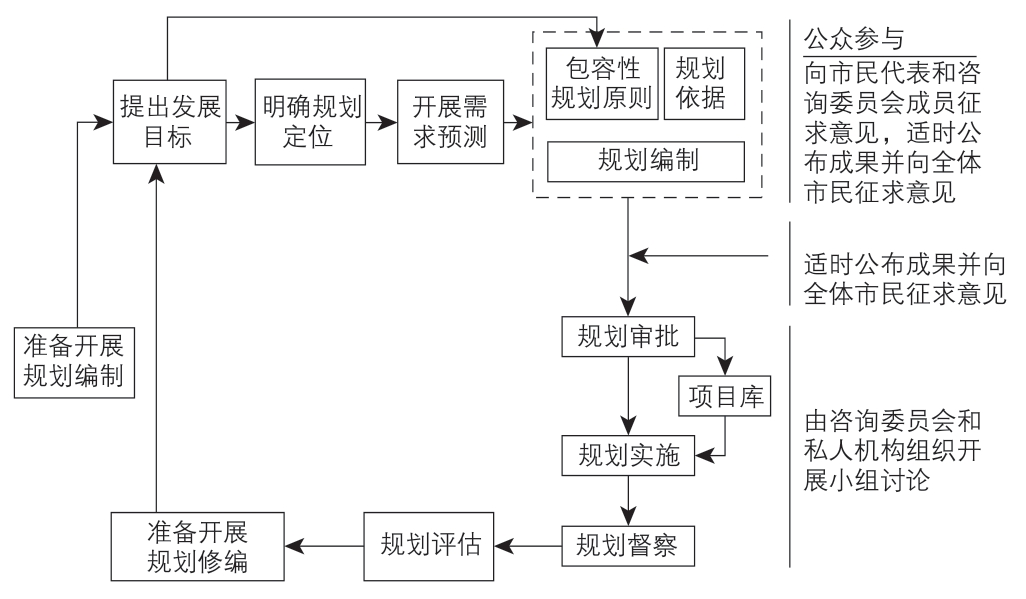

城乡规划是具有持续性、循环性的动态过程。印度城乡规划的编制流程主要包括规划编制、审批、实施、督察、评估、规划修编等流程,并且有公众参与贯穿其中(图7)。以西孟加拉邦加尔各答建制镇的发展规划为例,该规划的编制是在遵循《西孟加拉邦市政法》(West Bengal Municipal Act 1993)的基础之上开展的,主要包括以下三个阶段:第一阶段约1 个月,是规划的准备阶段——介绍规划编制的背景,组建规划编制的政策小组与技术小组,小组成员确定后召开规划研讨会;第二阶段约9 个月,是规划的前期研究阶段——确定规划的愿景与目标,开展基础设施、土地利用与环境,社会发展与就业,机制体制保障等三个小组的专项研究,进而由技术小组形成专题成果报告;第三个阶段约6 个月,是规划报告的形成阶段——将三个小组的专题成果报告汇总成主报告,对主报告进行审查并征求意见,最终报市议会通过[22]。在规划编制的过程中,编制小组采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式开展规划编制(表4)。“自下而上”的方法适用于发现问题和安排项目,而“自上而下”的方法则适用于制定规划目标。两种方法相结合,使规划编制的参与性较之前有更大的提升,也更有利于解决规划实施中面临的问题。

表4 加尔各答建制镇发展规划中“自上而下”与“自下而上”编制方法的适用性比较

资料来源:作者根据参考文献[22]整理

图7 印度城乡规划的编制流程图

资料来源:作者根据参考文献[25,27]以及现场访谈内容整理绘制

5 印度城乡规划体系的特征

5.1 法律法规体系较为完善

在纵向关系方面,规划体系逐步形成了以宪法为核心,以《区域和城镇规划发展法》为基本法,以各邦的城乡规划相关法律法规为支撑的较为完善的法律法规体系。各邦的城乡规划法基本遵循联邦政府的城乡规划法律要求,并根据地方特色适当增加历史文化保护等方面的内容(表5)。在横向关系方面,依据《区域和城镇规划发展法》,配套出台了《国家交通引导发展政策》《国家首都区域规划法》等相关政策法规。同时,规划体系还受到其他法律法规的制约,例如其与土地、产业发展、环境保护、文化保护等方面的法律法规有着密切的关系。

表5 联邦政府、比哈尔邦及喀拉拉邦的城乡规划法律框架对比

资料来源:作者根据参考文献[26,31-32]整理

5.2 规划管理的覆盖率有待提升

目前,印度基本上建立了从联邦政府到地方的三级规划行政体系。同时,联邦政府和各邦也相继制定了本地区的城乡规划法律,以保障规划的有效实施。尽管行政和法律体系相对完善,但是规划编制的覆盖率仍有待提升。根据2011年印度全国普查数据,全印度总共有7 933 个城镇,其中建制镇的数量为4 041 个,占所有城镇的51%。获总体规划批复的城镇有1 843 个,覆盖建制镇的比例为45%,覆盖所有城镇的比例为23%。由此可见,在地方层面,规划编制与管理的体系尚不完善,未来仍有较大的提升空间[27]。

5.3 规划的层级和类别不断增加

早期的印度规划体系只包含远景规划、发展规划、年度规划以及详细规划四个层级[25],近年来逐步形成了以“两类七项”为主的规划体系(表2)。与原有规划体系相比,目前的规划体系一是增加了区域规划的编制内容,从区域层面统筹城乡融合发展,更加关注区域与乡村的发展;二是将城乡建设中的专项规划独立出来开展规划编制工作,更加注重基础设施建设等方面的问题;三是增加了项目或研究的内容,以项目落实规划意图,更加强调规划的可实施性。

5.4 空间管制并不具有强制力

空间管制的约束性传导方式主要包括空间管制分区、边界管控以及指标管控等。空间管制分区以引导性内容为主,但由于各邦之间具有一定的独立性和自主性,会经常出现上层级规划与下层级的规划管制分区在分类方面不一致等问题;边界管控以示意性质为主,但不同空间管制分区的控制线没有落到实体空间上,很难约束不同用地之间的用途转换;指标管控则在区域规划与发展规划层面出现缺位,因此很难形成强有力的约束性。

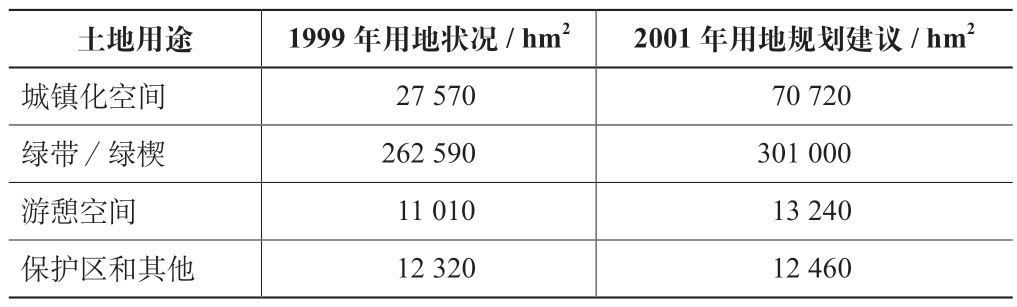

5.5 规划实施效果与预期存在差距

对比1999 年的用地状况与国家首都区域规划中提出的2001 年土地利用建议方案可以发现:城镇化空间仍有43 150 hm2 的用地没有用于城镇开发建设(表6),占规划城镇化空间的61%,表明国家首都区域内的重点城镇发展水平相对较低;规划中建议保留的绿带被城市扩张所侵蚀,尤其是在德里地区,区域规划中划定的绿带已经有8 900 hm2被用于开发建设;此外,存在着诸如农用地被大量转换为非农用地、大量未经许可的土地用途转换、重城轻乡、侵占生态敏感地区等问题[28]。

表6 国家首都区域规划建议与实际用地情况对比

资料来源:作者根据参考文献[28]整理

5.6 规划参与性不断提升

传统的规划编制方法主要以“自上而下”的方式为主,将“自上而下”与“自下而上”的方法相结合可以让规划编制过程更具包容性、综合性和可持续性。公众可参与以下不同阶段过程:(1)规划前期规划愿景的决策和发展优先权等咨询;(2)规划后期关于发展项目和优先权确定与实施的咨询;(3)参与发展项目的实施与评估;(4)发展利益的分配和资产的管理等。通过引入参与式规划过程,不断提高规划的参与性。

6 对“一带一路”背景下我国规划改革的启示

6.1 强化政策法规的有效衔接

加强政策沟通是“一带一路”建设的重要保障,在规划领域主要涉及行政和法律法规体系。在中国发出邀请印度共同参与“一带一路”建设的提议之后,印度的态度立场经历了从摇摆不定到立场清晰的一系列过程[2]。政策上的摇摆不定对于未来的合作建设具有较大影响,因此,强化中印两国政府的双边合作,通过合作制定规划领域的相关政策对确保规划的有效衔接具有重要意义。与此同时,中印两国分属不同的法系,在规划法律法规的衔接方面也存在一定的困难。印度的《区域和城镇规划发展法》主要涉及规划机构及其构成、规划体系以及土地开发建设等内容;而中国的《城乡规划法》主要从规划制定、实施以及修改等方面进行法律条文的制定,《土地管理法》则是聚焦土地的所有权和使用权、土地利用总体规划/国土空间规划、耕地保护以及建设用地管理等内容。因此,今后在空间规划法律法规的制定过程中,在对标国际经验和立足现实问题的基础上,还要深入研究“一带一路”沿线国家法律法规的特征,处理好普适性与针对性的关系,为未来规划领域的深入合作奠定良好基础。

6.2 完善技术标准体系的对接

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域,在规划领域主要涉及工作体系的内容。第一,需做好技术标准体系的对接。在城乡规划建设领域,印度的技术标准体系主要沿用英标,与国标之间存在一定的差异性。因此,在未来技术标准体系建构过程中,需要逐步建立国标与印度等“一带一路”沿线国家技术标准体系的对接机制。第二,需处理好差异性内容的协调。以空间管制为例,印度将全域空间划分为开发管控空间、交通廊道空间、自然保护空间以及开发管控空间以外的农业空间等四大空间,空间管制并不具有强制力;而我国在空间规划改革过程中,将生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界视为开发建设不可逾越的红线。中印两国在空间管制的内涵认知与管理制度上存在一定差异,因此,建议两国总结不同做法的经验教训,逐步对差异性内容形成共识,为未来开展规划合作消除障碍。第三,需处理好“走出去”与“引进来”的关系。首先,对国标开展翻译工作,让中国经验走出去,进行交流推广。其次,认真研究“一带一路”沿线国家技术标准体系的特征优点,并将相关内容纳入国标。

6.3 谋划合作园区的规划建设

投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容,国际合作园区的规划建设更是投资贸易合作的重点领域,涉及规划、建设、管理等不同环节[33-34]。在规划编制方面,印度形成了“两类七项”的规划编制体系,我国在空间规划的改革过程中,也在逐步探索形成以总体规划、专项规划、详细规划为核心的空间规划编制体系。因此,在国际合作园区的规划编制过程中,需要综合考量不同国家规划编制的特征与差异,明确规划的编制类型、编制重点以及编制深度等内容,科学合理地确定规划布局。在规划建设方面,需要完善相关规划建设标准,对园区建设形成良好的指导作用,避免出现规划折腾、盲目建设等问题。在规划管理方面,在深入了解当地规划行政体系的基础上,依法依规制定各类规划,获取开发许可证明而后实施开发建设。

6.4 加强技术、人文领域的交流合作

民心相通是“一带一路”建设的社会根基,在规划领域主要涉及技术领域的交流合作以及工作体系等内容。首先,建议搭建政府、高校、设计院等不同层面的合作交流机制。通过定期举办合作论坛、学术会议等方式总结交流中印两国在规划领域的经验教训,并通过中印两国设计院组成联合体等方式开展实践交流。其次,尊重当地宗教文化习俗。“一带一路”沿线国家大多是多民族、多宗教国家,文化习俗差异巨大。因此,在规划建设过程中,需要着重考虑不同人群的需求开展规划,体现宗教文化等特征。最后,要注重公众参与。在规划编制过程中,要充分征求当地利益相关者的意见,在整合公众意见的基础上开展规划建设,避免出现当地政府和居民阻碍规划建设的行为,要确保通过规划建设为当地居民带来实实在在的好处。

感谢匿名审稿专家对本文提出的宝贵建议。

[1] 国家发展改革委,外交部,商务部.推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动[N].人民日报,2015-03-29(4).

[2] 吴兆礼.印度对“一带一路”倡议的立场演化与未来趋势[J].南亚研究,2018(2): 24-39.

[3] BISWAS A.An overview of spatial policy in India[EB/OL].(2017-03)[2018-10-10].http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/india/index_e.html.

[4] BHALLA J R.回顾印度城市的演变——城市规划既要研究“过去”又要展望“未来”[J].国际城市规划,2009,24(增刊1): 100-103.

[5] 任冲.中国特色新型城镇化发展战略选择研究——基于印度城镇化经验教训分析[D].济南: 山东大学,2015.

[6] ARANYA R.在全球经济环境转变中土地利用决策的分化:印度班加罗尔的实例[J].国外城市规划,2003(2): 10-15.

[7] 王英.印度城市居住贫困及其贫民窟治理——以孟买为例[J].国际城市规划,2012,27(4): 50-57.

[8] 尹晓婷,张久帅.《印度街道设计手册》解读及其对中国的启示[J].城市交通,2014,12(2): 18-25.

[9] RAO P S N,纪雁,沙永杰.印度德里城市规划与发展[J].上海城市规划,2014(1): 78-86.

[10] BHAGAT R B.Emerging pattern of urbanisation in India[J].Economic &political weekly,2011,46(34): 10-12.

[11] WOOD J.Development of urban and regional planning in India[J].Land economics,1958,34(4): 310-315.

[12] TAUBENBÖCK H,WEGMANN M,ROTH A,et al.Urbanization in India– spatiotemporal analysis using remote sensing data[J].Computers,environment and urban systems,2009,33(3): 179-188.

[13] RAHMAN A,AGGARWAL S P,NETZBAND M,et al.Monitoring urban sprawl using remote sensing and GIS techniques of a fast,growing urban centre,India[J].IEEE journal of selected topics in applied earth observations&remote sensing,2011,4(1): 56-64.

[14] MOGHADAM H S,HELBICH M.Spatiotemporal urbanization processes in the megacity of Mumbai,India: a Markov chains-cellular automata urban growth model[J].Applied geography,2013,40: 140-149.

[15] NAGENDRA H,GOPAL D.Tree diversity,distribution,history and change in urban parks: studies in Bangalore,India[J].Urban ecosystems,2011,14(2): 211-223.

[16] BUDRUK M,THOMAS H,TYRRELL T.Urban green spaces: a study of place attachment and environmental attitudes in India[J].Society &natural resources,2009,22(9): 824-839.

[17] JOARDAR S D.Carrying capacities and standards as bases towards urban infrastructure planning in India: a case of urban water supply and sanitation[J].Habitat international,1998,22(3): 327-337.

[18] KENNEDY L.Regional industrial policies driving peri-urban dynamics in Hyderabad,India[J].Cities,2007,24(2): 95-109.

[19] GUPTA K.Urban flood resilience planning and management and lessons for the future: a case study of Mumbai,India[J].Urban water journal,2007,4(3): 183-194.

[20] KIT O,LÜDEKE M,RECKIEN D.Texture-based identification of urban slums in Hyderabad,India using remote sensing data[J].Applied geography,2012,32(2): 660-667.

[21] ROUTRA J K.Urban and regional planning in practice in India[J].Habitat international,1993,17(3): 55-74.

[22] ROY U,GANGULY M.Integration of top down &bottom up approach in urban and regional planning: West Bengal experience of draft development plans (DDP) and beyond[C].National Town &Country Planners Congress,India,2009.

[23] ROY A.Why India cannot plan its cities: informality,insurgence and the idiom of urbanization[J].Planning theory,2009,8(1): 76-87.

[24] BALLANEY S.The town planning mechanism in Gujarat,India[R].Washington,DC: The World Bank,2008.

[25] Institute of Town Planners.Urban Development Plans Formulation and Implementation (UDPFI) Guidelines[R].New Delhi: Ministry of Urban Affairs &Employment,Government of India,1996.

[26] TCPO: Town and Country Planning Organization.Model Regional and Town Planning and Development Law[Z].New Delhi: Ministry of Urban Development,Government of India,1985.

[27] TCPO.Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) guidelines[R].New Delhi: Ministry of Urban Development,Government of India,2014.

[28] NCRPB: National Capital Region Planning Board.Regional Plan-2021,National Capital Region[R].New Delhi: Ministry of Urban Development,Government of India,2005.

[29] National Capital Region (NCR) Planning Cell,Uttar Pradesh.Uttar Pradesh Sub-regional Plan 2021[R].Ghaziabad: NCR Planning Cell,Uttar Pradesh,2011.

[30] Delhi Development Authority.Master Plan for Delhi-2021[R].2007.

[31] The Bihar Urban Planning and Development Act[Z].Government of Bihar,2012.

[32] The Kerala Town and Country Planning Act[Z].Government of Kerala,2016.

[33] 赵胜波,王兴平,胡雪峰.“一带一路”沿线中国国际合作园区发展研究——现状、影响与趋势[J].城市规划,2018,42(9): 9-20.

[34] 沈正平,简晓彬,赵洁.“一带一路”沿线中国境外合作产业园区建设模式研究[J].国际城市规划,2018,33(2): 33-40.DOI: 10.22217/upi.2017.607.