引言

城市多源数据的蓬勃发展带动了城市规划与设计向智能化的转变[1]。在传统统计数据(如人口普查)的基础上,开放数据(如房屋成交信息、交通路况)和位置服务数据(如手机信令、出租车轨迹)不仅在时空尺度上更精细地描绘了城市的实时运营动态,而且在分析视角上提供了认知城市子系统(如经济、社会、环境)关联性的多元交叉维度。对多源数据的有效利用将推动人们对城市的多元感知与认知,并促进对城市发展规律的挖掘与凝练[2]。

不过,由数据驱动的城市研究与实践也存在一定的局限性。在理论层面,数据导向的研究往往过于关注对城市发展现象的描绘,缺乏对研究结论的凝练与泛化(generalization),致使多源数据的价值受制于对案例的时空表达,而非对城市理论认知的提升。在实践层面,多源数据常被直接应用于多个相互平行的专项规划,缺乏对不同城市子系统间相互关联的清晰认知与探讨,这种“千层饼”式的数据叠加往往无法顾及城市发展中的博弈关系,难以形成综合性、整体性的空间方案与政策视角。

为了建立数据间的内在联系,探索可泛化的空间决策建议,城市系统模型与人工智能技术在大数据时代逐渐被应用于城市的研究与实践中。然而,对于城市研究者与实践者而言,这些新兴方法的理论基础、优势与局限、应用场景尚未得到系统性的梳理。

基于以上背景,本文将以“空间均衡模型”(spatial equilibrium model)与“对抗生成网络”(GANS: generative adversarial networks)为例,介绍城市系统模型与人工智能技术的理论内核,探讨两者的优势、局限和互补性;并基于笔者的近期工作,总结梳理两者在城市规划与设计决策中的应用场景与案例。

1 多源数据背景下城市研究与实践的局限

在多源数据背景下,如何建立并理解不同城市子系统间的关联性是探讨城市发展问题的基础。然而,城市研究者与实践者往往缺乏对关联性的本质理解,具体表现在对城市发展中存在的非线性(nonlinearity)与因果性(causality)缺乏关注。

1.1 “线性”与“非线性”

城市作为复杂巨系统,各要素之间的互动关系往往存在“非线性”的特征,而这种特征无法在传统线性模型的假设中得到充分体现。例如在对城市房屋与土地市场的探索中,特征价格模型(hedonic price model)常被应用于建立房地产价格与城市多元要素(如可达性、公共服务设施水准、宏观经济利率等)间的线性关联[3],并在供需端关系保持不变的假设前提下,评估、预测房屋和土地的单价。

然而,供需不变的假设前提往往并不适用于对城市规划与设计影响的探讨。例如:规划设计中对居住建筑面积的增加将引起住房价格的下降,而降低的房价将吸引周边居民迁入,从而提高地区的住房需求并推高房价,直至新的价格可以使区域的供需达到新的均衡状态。这些供给端(如建设用地的增减)与需求端(如劳动力的流入流出)的非线性变化过程难以由简单的线性假设描绘。因此,基于线性回归方程建立的城市多元要素联系并不适用于供需条件发生变化的场景。

1.2 “相关性”与“因果性”

由多源数据驱动的城市研究与实践往往过于强调(甚至满足于)对变量间相关性的揭示,缺少对因果关系的理解与推断。而可被量化的因果关系是支撑城市中远期规划与设计决策的科学基础。

珀尔和麦肯齐(Pearl &Mackenzie)提出了理解变量间相互关系的三个层级:关联(association)、干预(intervention)和反事实(counterfactual)[4]。在关联层,研究者通过对数据的观察寻找数据集中存在的潜在联系,如基于“大数据”探索城市人口变化与其他相关城市要素间的关联。但是,关联的存在并不能代表因果关系,所以在干预层,研究需要进一步解释对自变量的干预是否会导致因变量的变化,如地区住房的增长是否会导致地区人口的增长,形成因果推断。最后,反事实层将对变量间的关系进行反思和溯因,如假设地区住房的体量不存在变化,地区人口是否还会继续增长[4]。

然而,目前数据驱动型的城市研究与实践往往停留在关联层,关注“曲线拟合”能力的提升[5],无法解释干预层与反事实层的相关问题,也因此难以对城市系统的整体、部件、子部件进行符号化抽象[6]与因果关系构建。

2 城市系统模型与人工智能技术的代表性理论

城市系统模型与人工智能技术的发展为理解城市系统的“线性与非线性”和“相关性与因果性”提供了依据。近年来多源数据发展所带来的计算能力提升、数据质量提高,也逐步解决了李(Lee)在1973 年对城市模型提出的技术质疑与批判[7]。

基于应用城市模型与人工智能辅助规划的相关研究综述[2,8-9],本节分别以两者的典型代表——“空间均衡模型”与“对抗生成网络”为例,阐述相关理论内核,并对其在多源数据背景下理解城市系统“线性与非线性”和“相关性与因果性”方面的优势与局限进行梳理。

2.1 空间均衡理论下的城市系统

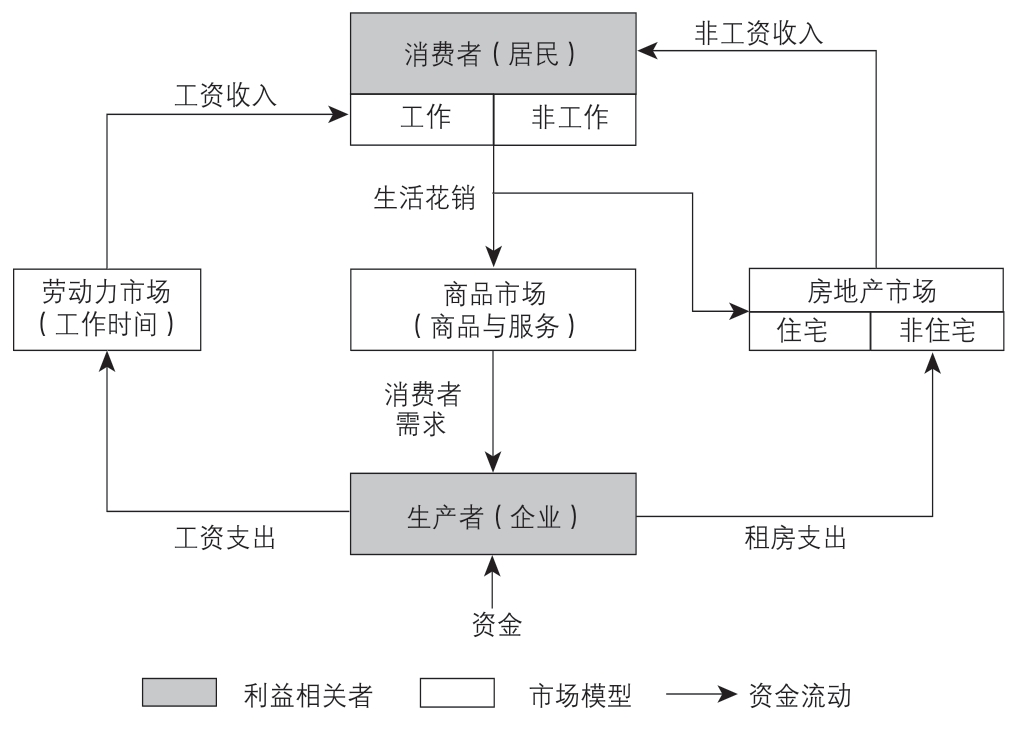

空间均衡理论将城市抽象描绘成一个封闭经济体[10-11],关注城市发展过程中消费者(居民)与生产者(企业)之间的互动关系。如图1 所示,消费者通过劳动获得工资收入,并将收入投入商品市场和房地产市场。同时,来自消费者的市场需求为生产者带来产品收入,以此覆盖其对劳动力和房地产的支出,从而形成资金流动的闭环。

图1 空间均衡模型结构

资料来源:参考文献[12]

在空间层面上,消费者和生产者基于效用最大化原则,依据市场变化与政策变动作出选址决策。例如:来自房地产市场的供给变化(如新增居住用地与住宅)会造成房地产价格的变动,从而使消费者与生产者作出新的区位选择,直至整个封闭经济体中形成新的均衡状态(供需平衡)。

空间均衡模型可以同时反映城市系统中的非线性与因果性。近年动态性递归(recursive dynamics)模块被引入空间均衡框架[13],以此串联起多个静态的时间截面,使空间均衡模型在城市应用中不仅可以关注其均衡状态,而且反映了生产者与消费者在趋向空间均衡中的非线性变化过程,从而更清晰地模拟各市场间的动态关联。而在模型闭合(model closure)阶段,研究者与实践者可以依据实际分析需求设定相应的内生与外生变量,从而理解外生变量(如规划政策)的改变对内生变量(如人口与产业分布)的因果作用。

然而,空间均衡模型因其严格的理论基础与框架更趋向于反映城市发展的总体趋势,在精细化的分析中具有较大的应用局限性。例如:消费者与生产者在空间均衡模型中常被认为是同质化的整体,个体间的互动关系在模型中难以得到具体的体现与阐释。此外,空间均衡模型的核心输出主要包括区位分布(消费者、生产者)、价格指标(工资、房价、物价)和空间联系(交通),而无法对城市物质空间形态的设计起到直接指导作用。

2.2 对抗生成网络下的方案生成

人工智能技术支撑下的计算机辅助(computer-aided)城市规划与设计主要分为基于过程和基于案例两大类[14]。其中,基于过程的模型依赖于用户对生成规则的制定,例如通过设置总体目标与局部限制枚举生成可选方案;基于案例的模型则通过提取并学习海量案例库中的特征要素,确保生成方案与训练数据集的特征一致。

随着人工智能和深度学习的发展,对抗生成网络作为基于案例的计算机辅助生成方法逐渐被应用于不同尺度的城市规划与设计。对抗生成网络通过生成器(generator)生成新数据,通过判别器(discriminator)判断生成数据是否来自真实的训练数据集。两者通过迭代对抗训练,直至生成器生成的新数据无法再被判别器辨别真伪(即新数据是否与训练数据集的特征具有一致性),以此在计算机神经网络中建立起正确的“刺激—响应”连接渠道。对抗生成网络在“规律”(即使是不可解释的规律)抽象与提取方面的优势可以使其快速生成与现状城市发展相似的案例(如城市空间形态),为城市研究者与实践者提供多项比对方案。

然而,对抗生成网络在城市规划与设计实践中面临以下两点局限。第一,目前对抗生成网络的研究多局限于基于案例的计算机辅助,使得其生成效果在很大程度上受到训练数据(案例)全面性和多样性的影响,并使其生成过程“黑箱”化。第二,对抗生成网络虽然可以形成描绘城市要素关联性的非线性函数(或函数族),但这些函数(或函数族)难以反映出要素间的因果关系。

3 城市系统模型与人工智能技术在城市规划与设计决策中的应用

本节将以笔者及其团队在城市系统模型与人工智能技术方面的应用为例,阐述如何通过利用两者的优势,支撑其在城市规划与设计中不同场景下的应用,具体包括规划实施评估、空间规划编制和城市设计方案制定三大部分。

3.1 规划实施评估:反事实模拟

规划实施评估是反映现行规划实施情况、揭示城市空间布局问题、推动空间规划编制的重要基础性任务。而在指标对比、差异识别之外,如何通过海量多源数据对规划实施效果进行系统性、针对性的解析与反思,将成为规划实施评估中的重要内容。

城市系统模型与多源数据结合下的反事实模拟(counterfactual simulations)为规划实施效果评估提供了一种新的模式——它可以通过重构规划历史情景,寻找影响规划实施效果的核心要素,并量化评估不同规划要素在地区发展中造成的影响[15]。

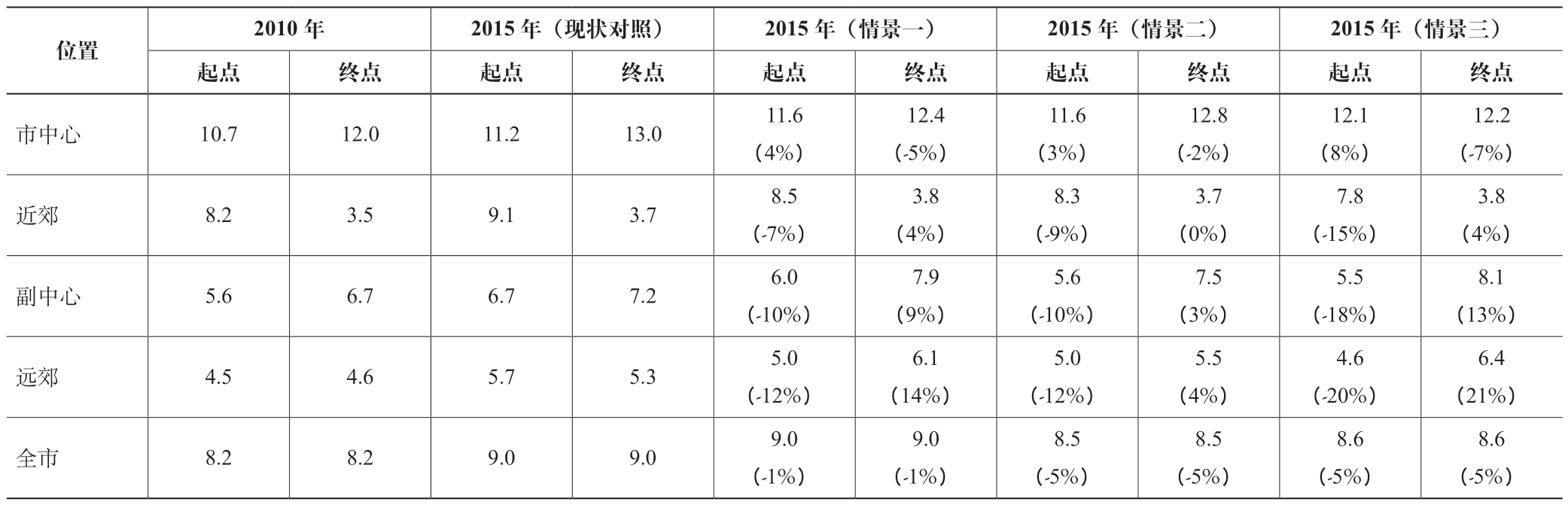

以特大城市上海的通勤为例,基于对手机信令与综合交通调查等多源数据的综合分析发现,上海在2010—2015 年间的平均通勤距离从8.2 km 增至9.0 km,而以市中心为通勤终点的距离从12.0 km 增至13.0 km[16](表1)。尽管规划实施评估应对快速增长的通勤距离给予重视,但传统的评估方式难以在综合性的规划方案中对潜在的核心问题进行精准定位。例如:尽管职住平衡作为减缓通勤距离增长的核心手段已在现行规划中被提及,但明确职住平衡所涉及的具体专项规划和判断各专项政策的实施效果则需要模型的辅助。

表1 以不同位置为起点和终点的上海市通勤距离反事实模拟(单位:km)

注:括号内百分比代表了不同反事实情景中通勤距离与现状对照组通勤距离间的差异。

资料来源:参考文献[16]

基于2010—2015 年间的城市发展现状(就业增长向中心集中、住房增长向市郊扩散),杨天人(Yang)以减少上海市中心的通勤负担为目标,设计并模拟了以下三个反事实模拟情景:情景一为市中心住房供给增长,即假设在其他外部环境不变的情况下,5 年内的所有住房增量都位于市中心;情景二为市中心工作岗位(与商业办公用房)外迁,即假设在其他外部环境不变的情况下,5 年内的工作岗位(与商业办公用房)增量全部位于市区以外;情景三为综合措施,即以上情景一与情景二的结合[16]。

研究结果表明,所有的反事实情景都可以减少通勤距离的增长(表1)。而相对于情景一(居住用地选址),对商业办公用地(和就业地点)的科学选址与规划可以更高效地缓解上海在2010—2015 年间新增的通勤交通压力。现行规划政策应鼓励就业的外向疏解,并应注重在近郊、城市副中心设置商业办公用地和创造工作岗位。此外需要注意的是,同时促进通勤距离减少的政策组合(情景三)并不一定会起到政策优势相互叠加的正向效应——当规划政策的核心只放在市中心时,城市副中心和城市远郊的通勤情况将会加速恶化,从而在区域尺度抵消局部地区规划实施效果所带来的优势(情景三的全市平均通勤距离高于情景二)。

总体而言,城市系统模型应用中的反事实模拟可以帮助规划师与决策者寻找到影响规划实施效果的核心要素,从而及时反思现行规划中存在的潜在冲突与缺陷,为城市治理与规划方案调整提供重要依据。

3.2 空间规划编制:情景预测

多源数据为系统评估城市过往发展提供了可量化依据,但在面向未来的规划设计领域,如何以数据为出发点,为空间规划编制提供科学指导已成为当前的热点议题。通过模型校准(calibration)与预测能力验证(validation)[12],城市系统模型为规划编制提供了基于情景预测(scenario forecast)的参考方案。

情景预测可以对空间规划方案的综合性结果(如经济、社会、环境影响)进行推演。以城市副中心(或新城)规划为例,副中心的规划目标涵盖了人口增长、经济发展、福祉提升、交通疏解等各方面。基于城市多源数据,杨天人等(Yang et al.)发现在上海多中心发展的现行规划政策下,副中心住宅建筑面积快速增长,并吸引了大量人口迁入。然而从城市经济角度出发,尽管在城市副中心已有大量的基础设施投入,城市的竞租曲线(bid-rent curve)却依然呈现典型的单中心发展模式,这意味着副中心在房地产市场中并未形成新的远郊价值增长极[17]。

基于副中心发展中可能存在的博弈关系,杨天人通过城市系统模型建立起人口分布、土地价格、社会福祉、通勤分布间的互动联系[12]。基于上海2035 年的远期发展目标(如总人口、总住房增长等),研究探讨了不同发展情景下的城市变化,具体包括:(1)趋势发展;(2)职住错配;(3)副中心选址变更。模型结果表明,2015—2035 年间,若副中心只进行住宅建筑开发,其土地价格每年平均增长仅约0.5%;若副中心只进行商业办公建筑开发(以及增加对应工作岗位),其土地价格每年平均增长约14.2%。然而,土地价格的增长也可能导致居民福祉(消费者盈余)的降低。可见,模型的介入可以协助相关地方规划的编制,从而因地制宜地协调住宅、产业(工作岗位)、交通三者间的均衡发展模式。

此外,研究在探索副中心潜在选址时发现,相对于现行规划设定的城市副中心(与城市主中心的平均距离约为40 km),若选址在离城区较近的市镇(约30 km),将在牺牲一定社会福祉的基础上(约占上海年度GDP 的0.3%)带来更高的土地价值收益(约占上海年度GDP 的0.5%)。模型的介入提供了由土地收入反哺当地基础设施与民生工程发展的潜在选址可能。

对城市系统间动态复杂关系的理解,往往能改善规划政策与市场反应的错配。而基于城市系统模型的情景预测可以对不同规划策略的优劣进行权衡,并促进多学科、跨部门的合作,避免城市发展过程中可能出现的零和博弈,从而探索因地制宜、多维度共赢的最优方案。

3.3 城市设计方案制定:空间形态生成

城市多源数据的兴起也为城市设计方案的科学制定提供了基础。如人工智能技术驱动的空间形态生成(urban fabric generation)可以基于对已有城市街区案例的学习,建立多维度要素(如地形、路网、建筑物)间的组合关联,从而在指定区域生成符合现状案例特征和规划编制要求的空间设计方案。

在城市街区案例积累与学习方面,方舟等(Fang et al.)基于对多源异构数据(包括地形、路网、三维建筑物、交通流量、POI、人口分布等)的多通道图片转化,提出了综合性描绘现有城市空间形态(城市肌理)并建立数据集的技术方法[18]。在此基础上,几位学者设计了依托卷积神经网络(CNN: convolutional neural networks)的多尺度城市空间形态分类模型,并通过对欧洲城市的实证研究验证了该类模型在以下应用场景的有效性[19]:(1)辨析(影响城市空间形态的)要素在空间上与维度上的关联(即图片通道内和通道间的数据相关性);(2)判别城市空间形态特征(即提取多通道数据特征并归类),如所属城市、肌理类型和建设时期。

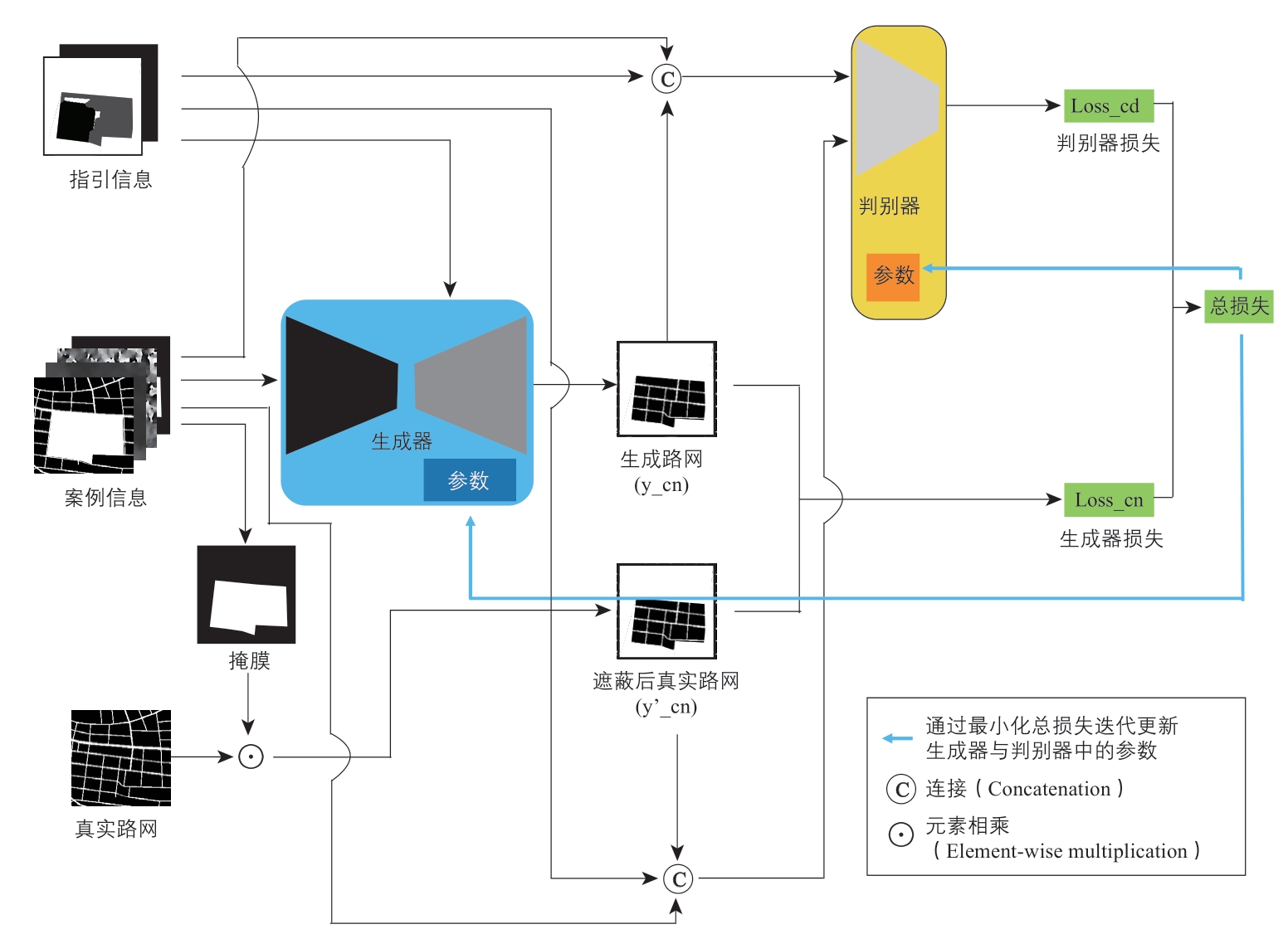

此外,他们引入机器视觉中的图像补全(image inpainting)概念,通过训练条件对抗生成网络(CGANs:conditional generative adversarial networks),对现有多通道城市空间形态图片进行学习和对抗生成。针对人工智能技术在当前基于案例应用中的局限(即缺乏可解释性的“黑箱”特点),进一步探索基于案例与基于过程这两类相结合的对抗生成网络[20]。如图2 所示,方舟等同时将案例信息(即基础空间信息,如地形、多层级路网)与过程指引(即规划导则,如街区形态、核心节点)集成在多通道图片中,并通过随机生成的掩膜(mask)来定义目标生成区域,进而循环训练对抗生成网络,建立通道间(不同数据信息间)和掩膜内外(生成区域与周边现状)的条件生成关系,使训练后的对抗生成网络可以生成既与周边现状融合又符合规划导则的路网方案[20]。

图2 基于对抗生成网络的空间形态生成

资料来源:参考文献[20]

对规划与设计行业知识设定(基于过程)的引入可以增强传统对抗生成网络的可控性,也为城市系统模型与人工智能技术提供了潜在的结合点。基于人工智能技术的空间形态生成可以挖掘并延续城市空间的地方特色,同时通过进一步衔接城市系统模型的指标性结果,为规划与设计提供指引,从而快速生成不同规划情景下所对应的城市设计方案。因此,由模型输出的方案可以同时满足基地条件(如地形)、周边形态(如路网连接)和规划指标(如人口、住房密度)与设计导则(如街区类型)的指引。

4 结语

多源数据的兴起为城市规划与设计带来了理论探索与方法革新的机遇。基于多源数据的研究与实践应强调建立城市子系统间可被解释的关联性,并通过辨析城市复杂系统中所存在的“非线性”与“因果性”,为理解城市问题、提出空间对策提供综合性的科学视角。

城市系统模型与人工智能技术作为探索并挖掘城市多源数据内涵的代表性方法,在支撑城市规划与设计决策的应用中存在着不同的优势与应用场景。城市系统模型具有成熟的理论基础与严谨的因果推断,而多源数据的兴起也弥补了其在应用中的数据缺口,使其能因地制宜地揭示城市子系统发展间的动态博弈关系。在大尺度的城市规划实践中,城市系统模型可以通过反事实模拟与情景预测,为规划实施评估和空间规划编制提供可量化、可解释的指标性结论和科学依据。人工智能技术则因其对多源数据特征抽象化、关联化的优势,可以在小尺度空间上应用于城市空间形态分析(如形态聚类、地方特色提取)等无需强调因果关系的规划与设计场景。在城市设计实践中,基于人工智能技术的模型可以通过空间形态生成,快速形成能融入城市肌理、符合设计指标与导则的多选方案,为设计师、决策者和公众提供更多互动与比对选择,从而辅助城市设计方案的优化与制定。

在多源数据精准度与覆盖度逐渐完善的基础上,城市研究与实践应进一步探索城市系统模型与人工智能技术的潜在优势互补性,从而为不同空间尺度下的研究问题与设计决策提供一体化的研究方法与科学依据。例如:区域尺度上情景预测模拟的结果可以指导地区尺度上设计方案的制定,而地区尺度上的指标方案调整可以反馈至区域尺度,从而通过迭代更新跨尺度的模型结果,支撑全局最优与局部最优权衡下的方案决策。

感谢北京建筑大学未来城市设计高精尖创新中心研究课题《城市空间发展决策支撑系统关键技术研究——以北京市中心城六区为例》、美国林肯土地政策研究院、城市中国计划、国家留学基金管理委员会的支持。

[1] 杨天人,吴志强.美国城市规划院校2000—2014 年研究动态[J].城市规划学刊,2017(4): 10-19.

[2] 吴志强.人工智能辅助城市规划[J].时代建筑,2018(1): 6-11.

[3] WEBER R,CRANE R.The Oxford handbook of urban planning[M].Oxford: Oxford University Press,2015.

[4] PEARL J,MACKENZIE D.The book of why: the new science of cause and effect[M].Oxford: Basic Books,2018.

[5] SCHÖLKOPF B.Causality for machine learning [J/OL].arXiv e-prints,2019[2021-02-01].https://arxiv.org/abs/1911.10500.

[6] 张钹,朱军,苏航.迈向第三代人工智能[J].中国科学: 信息科学,2020,50(9): 1281-1302.

[7] LEE D B.Requiem for large-scale models[J].Journal of the American Institute of Planners,1973,39(3): 163-178.

[8] BATTY M.Urban modeling[M]// KITCHIN R,THRIFT N.International encyclopedia of human geography.Oxford: Elsevier,2009: 51-58.

[9] 万励,金鹰.国外应用城市模型发展回顾与新型空间政策模型综述[J].城市规划学刊,2014(1): 81-91.

[10] ARROW K J,DEBREU G.Existence of an equilibrium for a competitive economy[J].Econometrica,1954,22: 265-290.

[11] BURFISHER M E.Introduction to computable general equilibrium models[M].Cambridge: Cambridge University Press,2011.

[12] YANG T.Long-term prospects of land value uplift in planned new urban centres: measurement,modelling and predictions[D].Cambridge: University of Cambridge,2020.

[13] JIN Y,ECHENIQUE M,HARGREAVES A.A recursive spatial equilibrium model for planning large-scale urban change[J].Environment and planning b:planning and design,2013,40(6): 1027-1050.

[14] HARTMANN S,WEINMANN M,WESSEL R,et al.StreetGAN: towards road network synthesis with generative adversarial networks[C]// 25th International Conference in Central Europe on Computer Graphics,Visualization and Computer Vision,2017,133-142.

[15] DEAL B,PAN H,TIMM S,et al.The role of multidirectional temporal analysis in scenario planning exercises and planning support systems[J].Computers,environment and urban systems,2017,64: 91-102.

[16] YANG T.Understanding commuting patterns and changes: counterfactual analysis in a planning support framework[J].Environment and planning b:urban analytics and city science,2020,47(8): 1440-1455.

[17] YANG T,JIN Y,YAN L,et al.Aspirations and realities of polycentric development: insights from multi-source data into the emerging urban form of Shanghai[J].Environment and planning b: urban analytics and city science,2019,46(7): 1264-1280.

[18] FANG Z,YANG T,JIN Y.DeepStreet: a deep learning powered urban street network generation module[J/OL].arXiv e-prints,2020[2021-02-01].https://arxiv.org/abs/2010.04365.

[19] FANG Z,QI J,YANG T,et al.“Reading” cities with computer vision:a new multi-spatial scale urban fabric dataset and a novel convolutional neural network solution for urban fabric classification tasks[C].28th International Conference on Advances in Geographic Information Systems(SIGSPATIAL’20),Seattle,2020.

[20] FANG Z,JIN Y,YANG T.Incorporating planning intelligence into deep learning: a planning support tool for street network design[J/OL].arXiv e-prints,2020[2021-02-01].https://arxiv.org/abs/2010.04536.