科学合理的城乡地域划分具有重要的意义,“是完善城乡统计、制定城乡政策的科学基础”[1];城市地区边界的划定是城乡划分的关键,“对于统一人口统计、农业统计、城市统计以及国民经济核算等的城乡划分口径具有重要意义”[2]。一直以来,我国的城乡划分和城市地区划定以行政地域为界线,在城乡居民生活就业方式不断变化、行政区划不断调整的背景下,这种简单地按照行政地域统计城镇人口的方法难以真实地反映城乡人口情况,也会影响到社会经济政策的客观性和合理性[3]。因此,学界一直呼吁应建立城镇“实体地域”的概念,并积极探索适合我国的实体城区划定方法。周一星和史育龙建议以建成区的人口规模、非农化水平和人口密度三重指标来界定城市实体地域[4];惠彦等提出以居(村)委会为基本统计单元,以建设用地比例为主要指标,以人口密度为次要指标的城镇型地域判定方法[5];也有许多学者通过遥感影像提取城区边界[6-7],或基于POI 数据识别城区边界[8-9]。

在当下我国开展新一轮国土空间规划的背景下,城市地区的划定工作是重要的基础性工作之一。借鉴其他国家先进经验,探讨我国科学合理的城乡地域划分方法具有重要且急迫的意义。美国对城市地区(urban area)的界定和划定已有超过一百年的历史,发展至今,其方法与标准已充分体现了实体地域的概念,对我国而言具有很多可借鉴之处。本文详细介绍美国的城市地区划定标准、方法和演变,并提出对我国的启示。

1 人口普查与城乡划分

美国对城市地区的界定主要来源于人口普查。美国人口普查局(United States Census Bureau)每整十年进行一次人口普查,出于制表和输出统计数据的目的,在普查结束后即对城市地区和乡村地区进行一次划分和识别[10]。具体从对城市地区的界定入手,主要基于居住人口规模、人口密度和其他土地使用特征去识别“密集开发地区”(densely developed territory),从而划定不同类型的城市地区,在划定城市地区范围以后,剩余部分即为乡村地区[11]。

人口普查局的城乡分类为分析城乡人口的分布、特征和变化提供了重要的基准,不仅在研究中被广泛使用,而且也被应用于其他机构和组织的相关分类和统计工作中[12]。比如,由美国管理和预算办公室(Office of Management and Budget)所定义的“大都市统计区”和“小都市统计区”①大都市统计区(metropolitan statistical areas)包括至少一个不少于5 万人的城市化地区(urbanized area),小都市统计区(micropolitan statistical areas)包括至少一个不少于1 万人但少于5 万人的城市组团(urban cluster)。城市化地区和城市组团都是人口普查局的城市地区概念。参见https://www.census.gov/programs-surveys/metro-micro/about.htm。,便是以人口普查局的城市地区概念和标准为基础的,这两个地理统计单元被联邦统计机构用于收集、输出统计数据和制表。除此之外,人口普查局的城乡分类也会被应用在一些非统计目的的工作当中,比如被一些政府部门用作分配项目基金、制定项目标准和实施项目的依据。

2 划定标准与方法的演变

2.1 1880—1940 年:单一因素的城乡划分

美国人口普查局最初是在1880 年和1890 年的人口普查中开始对城市地区进行界定的,当时所采取的标准是“超过4 000 或8 000 人的建制地区②建制地区(incorporated place)是地方政府的地理区域,根据州法律设立为城市、城镇(新英格兰、纽约和威斯康辛除外)、区(阿拉斯加和纽约除外)、村庄或其他法律认可的描述,为法律规定范围内的人群提供广泛的政府服务。”。其中涉及两个关键因素,一是要有建制,非建制地区均被视为乡村;二是要满足人口阈值,但这个时期的阈值被认为过高,所以才会出现4 000人和8 000 人的双重标准。也因如此,1900 年的人口普查进一步细化了城市地区分类,将人口不足4 000 人的建制市定义为“半城市地区”(semi-urban)。在1910 年的人口普查中,人口普查局正式对城市地区做出了官方定义,并将人口阈值修改为2 500 人(该阈值一直沿用至今),直到1940 年,人口普查局一直采用这种基于人口规模和地区属性的方法去划定城乡地区。在20 世纪上半叶的大部分时期里,这种相对单一的城乡划定方法足以适应当时相对简单和清晰的城乡空间形态[12]。

2.2 1950—1990 年:复合要素的分级划定

1950 年人口普查是美国城乡地区划分标准发展的第一个分水岭。受到郊区化的突出影响,以往的划定方法不足以适应现实的城市形态,尤其表现为大型建制市边界以外蔓延形成的密集居民点,这些居民点与建制市边界内部的密集居民点具有同样的城市属性。为此,人口普查局对城市地区的界定做出三个重要改变:一是增加了“城市化地区”(UA:Urbanized Area)概念,人口阈值为50 000 人,除UA 以外的城市地区仍采用2 500 人的人口阈值,进而形成两个级别的城市地区;二是在标准中增加人口密度因素,规定每个城市地区的总体人口密度不得低于1 000 人/平方英里(约386人/km2);三是突破建制市的限制,一方面通过设定“普查规定地区”③普查规定地区(CDP: Census Designated Place):一种用于统计的地理实体,包含了集中的人口、住房和商业设施,可以用单独的名称去识别它。它在统计中与建制地区相对,代表未设建制的明显的独立社区。从而补充未设建制的城市地区,另一方面将符合条件的城市地区一同划入与其相邻的UA 当中。在接下来的四次人口普查中,随着城市形态的变化和识别技术的进步,人口普查局对城市地区的划定标准和方法作出了一定改进,但基本上沿用了1950 年的版本[12]。

2.3 2000—2010 年:精细的实体地域概念

2000 年人口普查是美国城乡地区划分标准发展的第二个分水岭,也是1950 年提出UA 概念以来变化最为显著的一次调整。随着数字空间数据④TIGER 数据库(Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing)是美国第一个国家数字地理数据库,由人口普查局为1990 年人口普查所开发。的发展和地理信息系统的广泛应用,1990 年人口普查时期开发了基于普查街区⑤普查街区(census block)是由人口普查局编制的地图上可见和(或)不可见的特征所界定的地理区域。普查街区是人口普查局每十年一次统计人口普查数据的最小地理实体。的人口密度交互分析软件,该软件在2000 年人口普查中得到更好的开发和利用,城乡地区的划定更加高效、统一和精细,并充分体现了实体地域的概念。

这些变化主要包括:一是补充了新的分类——城市组团(UC:Urban Cluster),指人口在2 500~50 000 人的城市地区,并为其设置了与UA 同样的人口密度标准,从而为城市地区提供了统一的、无缝隙的分类体系;二是在划定城市地区范围时,弱化了建制地区和普查规定地区的边界作用;三是使用普查街区和街区组作为基本地理单元去构成城市地区,而不是1990 年以前所采用的事先确定的枚举区域方法,这样的方法不仅可以更加精细地接近实体边界地划定城市地区,而且可以更好地适应普查数据;四是考虑到城市地区内部人口的不均衡性,为了适应基于普查街区的软件自动划定,将人口密度的阈值由1 000 人/平方英里降低至500 人/平方英里(约193 人/km2);五是将大城市连绵区(large urban agglomeration)分割成若干UA,不同于过去几十年里合并UA 的做法[12]。

3 当前的划定标准与方法

当前人口普查局所采用的城乡划分标准为2010 年人口普查中的“城市地区划定标准”(Urban Area Criteria for the 2010)[12],该标准于2011 年发布在《联邦公报》(Federal Register)上,接下来具体介绍该标准中的要点。

3.1 城市地区的基本类型及标准

人口普查局结合每十年一次的人口普查对城市地区进行划定(delineation),从而识别密集开发的领土,包括居住、商业以及非居住用途的城市土地利用。城市地区被定义为“由符合最低人口密度要求的普查小区①普查小区(census tract)是一个郡相对永久的小型统计地理分区,用于人口普查局的数据制表和出版。其主要目的是提供一套全国一致的、具有稳定边界的小型统计地理单位,便于分析十年一次人口普查之间的数据。或/和普查街区所形成的人口密集的核心地区”,并且一个独立的城市地区至少需要拥有2 500 居住人口,其中至少有1 500 人居住在公共机构的集体宿舍②公共机构的集体宿舍(institutional group quarters):指在人口统计时,在公共机构内部处于正式批准的监护或羁押中的人员,通常在经过培训的工作人员的护理或监督下,包括“病人”(patients)或“囚犯”(inmates)。以外。

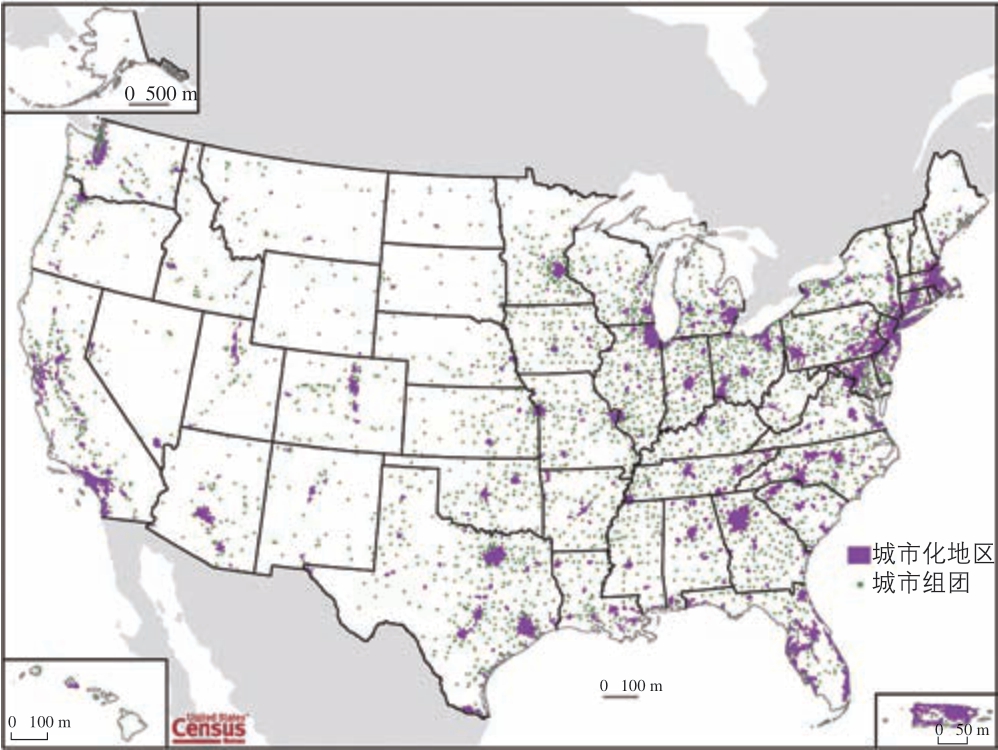

城市地区包含两种类型:居住人口达到50 000 人及以上的城市地区被称为“城市化地区”(UA),居住人口达到2 500 人及以上但不超过50 000 人的城市地区被称为“城市组团”(UC),城市以外的地区即为乡村地区。经过划定,美国2010 年共有3 573 个城市地区,包括486 个UA 和3 087个UC[10](图1)。

图1 美国2010 年人口普查的城市地区划定

资料来源:美国人口普查局网站

人口普查局主要基于普查小区和普查街区两个层次的地理单元,通过测算居住人口密度来划定城市地区,包括两个人口密度阈值:1 000人/平方英里和500人/平方英里。其中,高值与1960—1990 年人口普查中城市地区划定的标准一致,用于识别起始的城市地区,由此确保每个城市地区均包含居住人口密集的核心地区,并与上一次人口普查时的城市地区划定保持一致;低值是在2000 年人口普查采用软件自动划定时引入的新阈值,可以让那些混合居住和非居住用途的城市地区(居住人口密度较低)被软件识别,并获得被划入城市地区的资格。

除了人口规模和人口密度,划定城市地区还涉及到多种物质和空间要素,以适应复杂的实际城市形态,包括地表人工情况、地区接壤和连接情况、土地使用功能、地区边界形状、特殊地区等,这些要素及其标准在接下来的划定方法及过程中具体介绍。

3.2 城市地区划定的具体方法及过程③本小节内容均来自作者对美国人口普查局“2010 城市地区划定标准”(Urban Area Criteria for the 2010)的翻译和整理。

3.2.1 识别起始核心城市地区④起始核心城市地区(initial urban area cores)是指根据人口规模、密度和人工地表程度所确定的符合城市标准的连续地区。

城市地区的划定工作从识别和合并连续的普查小区开始,每个普查小区的面积少于3 平方英里(约7.77 km2),居住人口密度不低于1 000 人/平方英里,从而形成人口相对密集的起始城市地区;然后,在已符合条件的普查小区周围,识别并添加相邻的且人口密度不低于500 人/平方英里的普查小区,从而补充人口密集程度较低的城市地区。如果某地区没有符合起始条件(居住人口密度不低于1 000 人/平方英里)的普查小区,则对一个或多个连续的人口密度不低于500 人/平方英里的普查街区进行识别与合并,从而形成划定的起始城市地区。

在此基础上,继续补充普查街区,直到没有符合条件(条件如下)的街区出现为止,形成最终的起始核心城市地区。被添加的普查街区需与已识别的城市地区相邻,且符合以下三点要求之一:(1)人口密度不低于500 人/平方英里;(2)至少1/3 土地面积的地表不透水性达到20%及以上,且按照一定的形状指数(shape index),该普查街区可以被定义为“紧凑的”①计算公式为:I=4πA/P2(I 为形状指数,A 为普查街区的面积,P 为普查街区的周长)。当I ≥0.185 时,则该普查街区被定义为“紧凑的”(compact)。;(3)至少1/3 土地面积的地表不透水性达到20%及以上,且至少有40%的边界与符合城市地区条件的土地相邻。

3.2.2 合并由被排除地所分隔的非连续②非连续(noncontiguous):地理术语,指两个或两个以上没有共同边界或边界上没有共同点的地区。地区

人口普查局会识别一部分因地形或土地使用条件限制而无法进行居住性开发的地区,并将这些地区排除在城市地区以外,被称为“被排除地”(exempted territory)。在2010 年人口普查中,水域被列为被排除地,除此之外,还包括一部分跨越水域的道路,这些道路两侧的普查街区人口为零,且跨越水域的水深至少为1 000 英尺。

在识别起始核心城市地区后,进一步合并那些由被排除地所分隔的城市地区,这些被合并的“非连续”城市地区必须同时满足以下三个条件:(1)跨越被排除地(位于道路两侧)的道路连线不超过5 英里(约8.04 km);(2)当道路连线中存在两侧不全是被排除地的路段时,这些路段总计长度不能超过2.5 英里(约4 km)。

3.2.3 通过“大跳”和“小跳”合并非连续地区

接下来,继续合并符合3.2.1A、3.2.1B、3.2.1C 要求之一的非连续城市地区,这些地区与已识别的核心城市地区不相邻,但有道路连接。对这些地区的添加由沿着连接道路的“跳跃”实现,包括“大跳”③大跳(jump):通过道路从一个核心城市地区连接到其他符合条件的城市地区的距离大于0.5 英里,但小于等于2.5 英里。和“小跳”④小跳(hop):通过道路从一个核心城市地区连接到其他符合条件的城市地区的距离小于等于0.5 英里。。

首先,从达到1 000 及以上人口的核心城市地区出发,沿着连接道路进行小跳,每跳不超过0.5 英里(约0.8 km),从而将道路沿线符合城市地区条件的非连续地区并入核心城市地区当中。每条道路上可能形成多次小跳,因为现代城市中常见居住与非居住功能交替的混合土地利用情况。

然后,在完成小跳的基础上,进一步识别达到1 500 及以上人口的核心城市地区并进行大跳,每跳介于0.5~ 2.5 英里之间。在每条给定的道路连线上只允许进行一次大跳,除非通过大跳连接的城市地区包括一个不少于50 000 人的起始核心城市地区。通过大跳,可以比较有效地识别一些非居住用途或居住人口密度较低的城市地区。之所以合并这些地区,是因为这些地区的存在并不会阻隔偏远的人口密集地区与城市核心地区之间的联系,换言之,在人口密集地区之间出现的非人口密集地区仍具有城市特性。

最后,除了上述的距离准则以外,跳跃还需要满足以下两个条件之一:(1)通过大跳或小跳合并非连续城市地区之后的整体人口密度不低于500 人/平方英里;(2)通过大跳或小跳添加的城市地区拥有至少1 000 人口。

3.2.4 合并飞地⑤飞地(enclave)指被城市地区完全包围、或被城市地区和水域完全包围的不具有城市标准的地区。

再次,合并城市地区中的飞地。这些能够被合并的飞地必须被合格的城市地区完全包围,且符合以下两个条件之一:(1)飞地的面积小于5 平方英里(约12.9 km2);(2)飞地的所有区域均被起始核心城市地区所包围,且与非城市地区的直线距离大于2.5 英里。

除此之外,还有一种情况的飞地有资格被合并,需要同时满足以下三个条件:(1)飞地的面积小于5 平方英里;(2)飞地被合格的城市地区和水域所包围;(3)与水相邻的边界长度小于与土地相邻的边界长度。

3.2.5 分割大都市连绵区和合并独立城市地区

由于人口的增长与流动,软件自动划定的方式可能导致在上一次人口普查时期划定的若干独立UA 在重新划定时成长为一个大都市连绵区,反之同理,在上一次人口普查时期划定的一个UA 可能在重新划定时变成若干独立UA。若出现这种情况,人口普查局会尽可能依照上一次人口普查时期所划定的边界对城市地区进行分割和合并,从而在最大程度上确保已经划定的UA 可以继续得以识别。

具体而言,如果一个大都市连绵区包括了上一次人口普查时期所划定的若干独立UA,人口普查局会对这个连绵区进行分割,分割的位置包括不符合城市条件的地区、水域,大跳和小跳形成的廊道等。总之,人口普查局会选择在能够确保原有UA 继续得以存在的最佳位置对连绵区进行分割。在分割连绵区后,人口普查局会进一步检查所有已识别的核心城市地区,是否存在两个及以上独立的核心城市地区共处于上一次人口普查时期所划定的同一个城市地区中的情况;如果存在,针对上一次人口普查时期被评价为可能转变为UC 的UA,或可能转变为非城市地区的城市地区①美国存在许多人口持续减少的收缩城市,在每次人口普查后,按照城市地区的划定标准,一些原本的城市地区的人口规模和人口密度可能无法达到阈值,但这些地区仍是城市地区,不应该被划为非城市地区。,为尽可能保持这些原有城市地区在上一次人口普查时的状态,在能够实现的前提下,人口普查局会合并上述的独立核心城市地区,并按照人口规模降序依次合并符合城市条件的非连续地区,直到这些原有城市地区的状态得以保持为止。

3.2.6 合并城市形态缺口②城市形态缺口(indentation)指由聚落形态和(或)水域造成的城市地区边界上的凹形缺口,形成非常不规则的城市地区形状。

人口普查局需要对城市地区边界上出现的形态缺口进行评估和合并。这个操作能够将那些分散的、只有部分被城市地区包围的小聚居点被识别并合并至连续的城市地区当中。

首先,人口普查局会在凹形缺口划一条不超过1 英里长的闭合线(closure line),该闭合线为一条直线,从城市地区边界上的某一起点出发,延伸并跨过缺口,到达城市地区边界上的某一终点,从而封闭缺口。然后,如果一个普查街区全部或部分(至少需达到75%的面积)位于封闭后的缺口内,它将被并入该城市地区。但是,需要进一步检验所有可能被合并的普查街区面积,与以“闭合线”为直径形成的圆形面积进行对比,如果这些普查街区位于缺口内的总面积大于等于圆形面积的4 倍,并少于3.5 平方英里(约9 km2),即可以将缺口内的面积都划入城市地区中;如果被选定地区不满足上述条件,那么人口普查局会将“闭合线”向缺口内缩进,直到缺口内被选定地区的面积满足上述条件或根本无法满足条件为止。

3.2.7 合并机场

在完成以上操作后,人口普查局会进一步将总体形状接近于机场主要用地边界的若干普查街区合并至城市地区当中,年旅客吞吐量低于2 500 人的机场不予考虑。如果这些形似机场用地的普查街区中有一个及以上普查街区与最近的城市地区的距离不超过0.5 英里(约0.8 km),则直接将这些普查街区合并至最近的城市地区中。如果不符合上述情况,那么人口普查局会合并一些不符合城市地区条件的普查街区,从而实现这些形似机场用地的普查街区与最近的城市地区相连。

3.2.8 合并额外的非居住功能城市地区

最后,人口普查局会继续识别并合并一些靠近城市地区的、非连续的、非居住功能的具有城市属性的地区。主要识别一些大型商业或工业用地,这些用地与城市地区之间通常被狭窄的绿带、小规模的未开发土地、或因制表需要所形成的一些狭窄的普查街区(如邻水地区、道路与铁路之间的地区等)所分隔。按照3.2.1 节第二条要求中的不透水地表标准,识别所有面积不小于0.15 平方英里、且距城市地区0.25英里以内的普查街区,审查并决定这些普查街区及周围地区是否被并入城市地区当中。

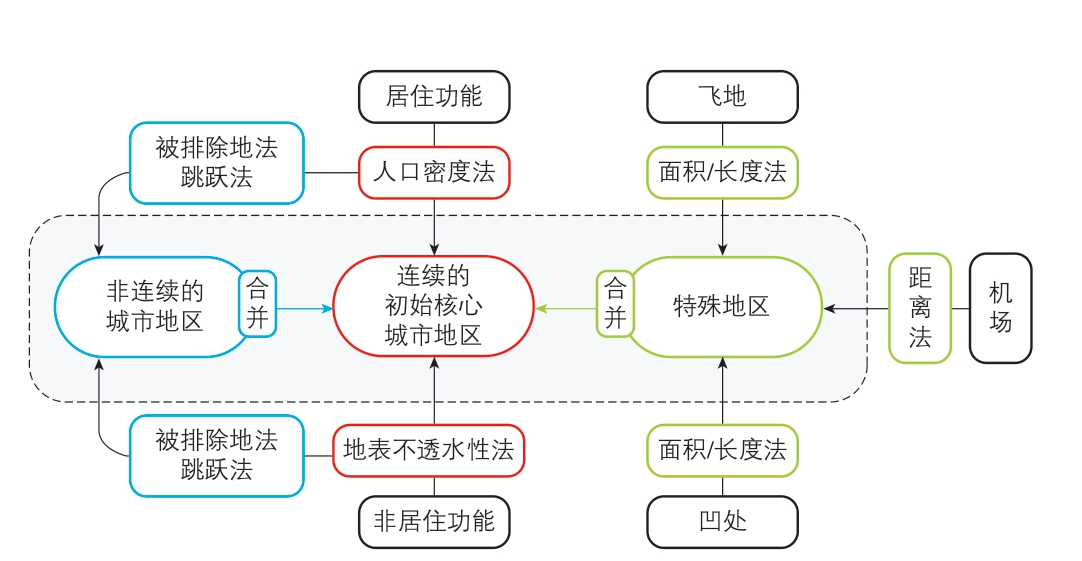

通过上述共计8 个步骤的工作,人口普查局便可以按照最新的人口普查数据识别和划定全部城市地区(图2),该标准中最后还涉及城市地区的命名方式,本文不展开介绍。

图2 美国城市地区划定实例

资料来源:美国人口普查局网站

4 美国划定方法的特点与启示

4.1 动态演进:符合城市发展阶段

在超过一个世纪的时间里,美国的城乡划分、城市地区划定的方法和标准经历了动态演进,以适应对城市不同发展阶段所表现出的特征。在城乡划分方法的变化过程中,人口指标始终是划分城乡的核心依据之一,这既说明人口的聚集程度是城乡之间的实质差异之一,也体现城乡划分的重要意义在于满足统计需要和实现政策目的。虽然核心指标未曾改变,但具体的指标类型和标准发生了多次变化,比如1950 年人口普查时出现的50 000 人口阈值及相应的UA分类,响应了郊区化现象和大都市连绵区的出现;再比如,2000 年人口普查时出现的500 人口密度阈值,一方面满足软件自动划定的需要,另一方面适应了城市人口分布的不均衡特征。

此外,用于划分城乡地区的基本地理单元也不断发生着变化。最初是市镇建制范围,后来在市镇建制范围以外补充了普查规定地区,最后变为覆盖全部领土的普查小区和街区。这一方面适应了城市蔓延后突破建制范围的各种情形,另一方面更体现了由“行政地域”向“实体地域”的概念转化。不仅如此,在这个历程中,城市地区的划定标准不断得到细化和优化,越来越能真实地反映城市的复杂形态,比如对非连续城市地区、飞地的识别,以及对城市形态缺口的处理等。

4.2 实质区分:体现实体地域概念

历经百余年的演变,美国如今的城市地区划定方法已经彻底突破行政建制范围,充分体现了实体地域概念。这要归功于两方面努力:一方面,选取人口统计的最小地理单元(普查小区/街区)作为划定城市地区的基本地理单位,并以人口密度作为核心指标,这不仅可以在极大程度上提高城市地区的划定精度(相比尺度过大的建制单位),与实体城市地区的边界更加接近,而且能够体现城市的人口聚集特征,并与人口统计数据完美地结合,从而更好地满足后续的统计需求和政策目的。另一方面,充分掌握城市的复杂功能和形态,并对这种复杂性作出积极的回应,通过具体的定性和定量标准为识别城市地区的复杂特征建构系统的方法和过程。

4.3 精细划定:适应城市复杂特征

美国城市地区划定的方法和标准是十分精细的,这是实现实体地域概念的关键之一。这种精细程度一方面体现在对城市可能出现的各种功能和形态的掌握上,另一方面表现为具体的量化标准和实施方法,令精细的划定成为可能(图3)。

图3 美国城市地区划定过程示意图

资料来源:作者绘制

具体而言,第一,采用人口密度和建成景观(地表不透水性)双重指标去识别居住功能和非居住功能的城市地区,这在很大程度上弥补了单纯从人口指标去识别城市地区的局限性,因为那些非居住功能(为主)的城市地区虽然人口密度很低甚至为零,但它们提供了城市的生产、服务或其他功能,是典型的城市地区。第二,充分考虑城市的连续与非连续形态,前者是形成起始核心城市地区(划定城市地区的主要基础)的空间关系要素,后者是城市形态的重要特征之一。人口普查局在识别与添加非连续的城市地区方面下了很大功夫,不仅考虑了造成非连续关系的原因(被排除地),而且通过空间距离指标(沿道路连线的跳跃)建立了不同规模城市地区与非连续地区之间的合并规则。对非连续地区的充分考虑可以有效解决复杂的城市形态问题,尤其是城市郊区、城乡结合处等人口密集程度较低的地区。第三,系统考虑城市地区中可能存在的其他情形,通过面积、长度、距离等量化的空间指标对飞地、城市形态缺口、机场几种特殊情况进行具体规定。

4.4 对我国的启示

我国建国以来分别于1955 年、1999 年、2006 年由国家统计局颁布了三次城乡划分标准①1955 年国务院颁布的《国务院关于城乡划分标准的规定》;1999 年国家统计局颁布的《关于统计上划分城乡的规定(试行)》;2006 年国家统计局颁布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》,于2008 年由国务院批复。,总体而言,该标准的演变是缓慢的,而且在演进中并未有实质性的突破和进展,对城区(镇区)的定义一直也是不明确的[5]。以最近的两个版本的标准(1999 年和2006 年)为例,后者对前者主要做出了两方面调整:一是将城乡地区的最小划分单元统一为村(居)委会,二是取消了前者原有的人口密度指标。总体来看,虽然在基本地理单元的选取上向实体地域概念迈进了一步,但又在核心指标的作用上后退了一步,仍然是行政地域的划分思想。此外,我国的城区划定标准在对城市复杂特征的掌握上存在太多空缺内容和模糊概念。以2006 年的标准为例,其中对城区的界定为“(一)街道办事处所辖的居民委员会地域;(二)城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域”。该标准中仅仅提供了简单的概念和定性方法,不涉及任何量化指标,在指导城区划定上能够发挥的作用十分有限,而且其中用于解释城市复杂功能和形态的“连接”一词,又缺乏客观、定量、统一的标准,具有很强的主观性[2]。

为了更真实地反映城乡人口特征和城镇化水平,更好地服务于城乡和社会经济政策的制定,十分有必要建立我国的实体城乡地域划分方法[3]。美国精细化的城市地区划定方法及其演变历程,可以为我们提供三方面启示。

第一,城市地区的划定标准不是一成不变的,因为城市人口的聚集程度、城市的功能和形态、城乡地区之间的关系等总在发生着变化,标准需要不断地去适应这些变化,尤其对于我国而言,目前仍处于城镇化进程当中,这种变化可能会更明显。用于界定城市地区的核心人口指标应充分考虑我国当前的城乡发展阶段与特征,清晰反映城乡差异的同时也要兼顾地域差异;此外,有必要对我国不同时期所形成的复杂的特殊城市形态予以甄别和界定,比如城中村、城乡结合部、近郊区、远郊区、都市连绵区等,这些因素会对识取城区的实体边界起到关键作用。

第二,坚持以人口因素(人口规模和人口密度)为核心指标,以能够实现的最小人口统计单元(村/居委会)为城乡划分的最小地理单位。一方面始终以人口聚集程度去反映城乡的实质差异;另一方面尽可能接近城市地区的实体边界,并有效结合人口统计数据,统一口径。

第三,城市地区的划定方法和标准需要在很大程度上得到深化和细化。在以人口因素为核心指标的前提下,对非居住功能的城市地区的界定便十分重要,以建成景观及相应的量化指标(地表不透水性)去识别这部分地区是比较有效的方法;同时,应充分考虑城市的非连续性特征,并以具体的定量方法去识别和合并非连续的城市地区。上述内容也是对当前标准中的“连接”概念的拓展和深化。

5 结语

一直以来,我国学界都有围绕实体城乡地域划分的讨论,既有呼吁,也有探索。建立城乡划分的实体地域概念与方法具有重要意义;尤其是在新的国土空间规划体系建立之初,科学合理地划定实体城区的边界和范围,对于完善城乡统计、统一统计口径、编制和实施国土空间规划、制定和落实城乡政策能起到重要的科学基础作用。美国的城市地区划定方法与标准在经历了百余年的发展后,充分体现了实体地域概念,并形成了复合要素、分级分类、定性结合定量的成熟体系。尽管我国的城乡特征与美国存在很大差异,在标准上势必存在很大出入,但美国的整体思路和具体实施手段着实可以为我们提供很多借鉴。总而言之,落实实体地域思想,必须清晰地认识和理解城市的复杂特征,以及城乡之间的实质差异,并通过可操作的、精细化的划定方法和标准予以适应。

[1] 沈洁,罗翔.英国城乡地域的划分:标准、方法与历程[J].规划师,2015(8): 139-144.

[2] 王浩,刘娅菲,宁晓刚,等.城区边界遥感提取研究进展[J].测绘科学,2019(6): 159-165.

[3] 宋小冬,柳朴,周一星.上海市城乡实体地域的划分[J].地理学报,2006(8): 787-797.

[4] 周一星,史育龙.建立中国城市的实体地域概念[J].地理学报,1995(4):289-301.

[5] 惠彦,金志丰,陈雯.城乡地域划分和城镇人口核定研究:以常熟市为例[J].地域研究与开发,2009(1): 42-46.

[6] 陈洪,陶超,邹峥嵘,等.一种新的高分辨率遥感影像城区提取方法[J].武汉大学学报(信息科学版),2013(9): 1063-1067.

[7] 宁晓刚,王浩,张翰超,等.2000—2016 年中国地级以上城市高精度城区边界遥感提取及时空扩展分析[J].武汉大学学报(信息科学版),2018(12): 1916-1926.

[8] 方斌,张宪哲,杨柳.基于POI 数据的城市边界变化提取研究:以山西运城市城区为例[J].现代测绘,2017(5): 20-22.

[9] 许泽宁,高晓路.基于电子地图兴趣点的城市建成区边界识别方法[J].地理学报,2016(6): 928-939.

[10] RATCLIFFE M.2010 Census Urban Area Delineation Program[R/OL].U.S.Census Bureau,2013.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=c ache:7Jsu0EO0fXMJ:https://www2.census.gov/about/partners/sdc/events/steering-committee/2013-04/2013-ratcliffe.

[11] RATCLIFFE M,BURD C,HOLDER K,et al.Defining Rural at the U.S.Census Bureau[R/OL].U.S.Census Bureau,2016.https://www.census.gov/library/publications/2016/acs/acsgeo-1.html.

[12] 萧钰.出版业信息化迈入快车道[EB/OL].(2001-12-19)[2001-04-15].http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

[13] CHRISTINE M.Plant physiology: plant biology in the genome era[J/OL].Science,1998,281: 331-332.http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp.

[14] Department of Commerce,Census Bureau.Urban Area Criteria for the 2010 Census[S].Federal Register,2011,76(164): 53030-53043.