伴随全球高度城市化进程,城市中孩童游玩的场所逐渐远离自然,促使人们愈加意识到人类天性对自然的需求。研究表明,亲近自然元素不仅是有益的,而且是人类的一种需求[1]。因此,采用自然的方式营造儿童游戏空间的理念应运而生。该理念注重“自然元素的利用”,即强调游戏空间设计应与自然紧密结合。同时,随着西方的自然教育理念被逐渐引入中国,研究者与教育者近年来也都意识到自然对于儿童成长发展的重要性与贡献。

2019 年7 月,中国城市规划学会与联合国儿童基金会联合出版了《儿童友好型城市规划手册:为孩子营造美好城市》的中文版,将10项“儿童权利和城市规划原则”进行了本土化解读,其中原则4“公共空间”的内容规定,“要为儿童和社区营造安全、包容的公共空间和绿色空间,让儿童在户外聚会和活动”。但在城市化进程加速的当下,天然游戏场正逐渐消失,作为城市儿童户外游戏活动的重要空间载体,公园儿童游戏场对儿童友好城市的建设具有重要意义。如何营造更好的公共空间,需要我们不断学习国外先进理念和方法,并了解国内现状,为营造更好的未来儿童友好型城市环境助力。

1 自然对于儿童成长发展的重要性

1.1 理论研究

自然元素对于儿童游戏、成长与发展的重要性被越来越多的国际学者认可,尤其是北美、英国和斯堪的纳维亚国家和地区[2]。孩童享受和利用自然[3],教育者们也认可直接从自然中学习为孩童们带来的巨大价值[4-5]。自然化环境帮助儿童与大自然建立亲密关系,对儿童的身心发展有着积极影响,如帮助儿童提高自信和独立性,促进运动技能发展以及减轻“注意力缺失症和多动症”(Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)的症状[6-8]。接触自然能提高儿童的语言技能、合作技巧并激发更多具有想象力和创造力的玩耍方式[4,9],同时提升儿童的智力水平,有助于儿童的情感、社交和体能发展[10]。

国内研究者也认为自然化环境促进孩童提升注意力、自律能力、想象力和创造力,并减少儿童因压力造成的疾病和反社会行为[11],如孩童与自然中的昆虫和小动物接触,能够帮助其情感健康发展[12]。此外,“适度”冒险是儿童成长过程中一项不可或缺的训练,所以自然元素也可以通过营造冒险和挑战的机会,实现对儿童成长的助益[13]。

1.2 实证研究

针对接触自然在儿童成长过程中的重要性,国外研究者还做了一系列实证研究。挪威研究者弗约托夫特(Fjørtoft)对75 名5~7 岁的儿童进行了实验性的跟踪研究[14]。其中,46 名儿童(即实验组)由幼儿园老师带领,每天在幼儿园附近的树林里自由玩耍2 小时,而另外29 名儿童(即参考组)不参与这样的玩耍方式。这个实验持续了9 个月,由幼儿园老师进行观察记录儿童的行为。结果发现,在树林里玩耍的实验组,其运动技能、平衡能力和协调能力在数据统计中明显优于参考组的儿童[14]。美国研究者韦尔斯(Wells)通过问卷、面谈和焦点小组调查的方式,对7~12 岁的注意力缺失症和多动症患者进行了一系列的追踪调查,记录并分析他们的日常休闲生活与自然接触的程度以及他们的康复程度。结果发现,“更绿”的日常休闲活动方式更有助于康复,即接触自然环境更多,对减轻症状的作用更明显[15]。韦尔斯和埃文斯(Wells &Evans)的研究表明,家中自然绿化程度的提升对儿童的认知能力的提高影响显著;并且,这位研究者的另一项研究,对来自纽约郊区5 个不同社区的337 名9 岁左右的儿童进行研究,通过父母对其子女的评测和儿童自身评分,发现其居住区的自然环境对于缓解儿童的压力有很大帮助[16]。

实际上,国内外的理论研究都已经充分解释且肯定了自然元素在儿童游戏中的重要角色与作用以及对儿童成长有着重要的影响[12,17-20]。截至目前,国内尚未有详实的实证研究对以上理论进行验证[21]。另外,如何结合自然环境、如何采纳自然元素等问题,目前国内的研究缺乏明确的理论指导和实践证明。

2 儿童游戏空间中与“自然”相关的研究与政策制定

2.1 国内外研究对“自然”的定义

国外研究大多将儿童游戏与自然环境结合起来,研究表明儿童喜爱利用自然元素玩耍[22],但不同的研究对“自然”、“自然的”、“自然式”有着不同的阐释。作为英国儿童游戏环境方面的前沿研究者,英国谢菲尔德大学研究者海伦·伍利(Woolley)指出,儿童游戏场地中的“自然”是指一些与自然相关的元素,如地形、植栽/树木、自然材料①自然材料是指给人以自然质感或观感的材料,包括石头、水、沙、树枝、树皮、树叶、木材、木屑、果实、草地、苔藓、泥土等。和“可组合单元”(moving/loose parts)②“可组合单元”是指游戏场地中为增加游戏乐趣而设置的供儿童自由移动的原木块、石块等。[23]。一个自然式的儿童游戏场地与“器材—围栏—铺地”(KFC: Kit,Fence,and Carpet)游戏场地有着本质区别[23]。“Kit,Fence”代表由围栏围合的多个固定的游戏设施,“Carpet”则是另一个该类游戏场的重要组成,即塑胶地面[24-26]。对于儿童游戏空间的设计,国外学者认为甚至可以直接复制自然环境[24-26],因为这样的方法已经被证明对儿童成长有积极的作用,甚至有治疗的效果[27]。

基于儿童行为心理特征,国内学者提出的较为详细的游戏场设计方法中包括了引入自然要素的要求,其中,要素包括泥沙、石头、矿物、水、土壤、植物,同时设计中含植物种植区和动物养殖区,以满足儿童对亲近自然的需要,激发他们对自然的探索[28]。吕志祥认为儿童娱乐场应当具备足够的自然要素,如植物、地理环境和适当的动物[20]。王霞和刘孝仪提出了“自然式儿童游戏场地”的概念,指在游戏场地设计中,以自然式景观元素和材料为主,充分呈现自然的形式,并且采用自然主义植物设计原理构建的儿童游戏场地[18]。自然式儿童游戏场地的提出是对儿童游戏场地设计的一种新的探索。从不同时间的设计方法可以看出,研究者和设计者都越来越注重并提倡儿童游戏空间与自然结合,将采纳自然的元素作为设计的一部分。

2.2 国外的相关研究与政策制定及其应用——以英国为例

对于“自然”在儿童游戏空间中的应用,英国是国际先行者,其相关政策和导则的制定与实施均走在世界前列。本文主要以英国为例,对其相关政策和具体研究进行阐述。

追溯“自然儿童游戏空间”的发展历程,就不得不提到欧洲对于儿童需求和权利的重视及相应转变。1950 年代后,“儿童发展权益”在世界范围特别是欧洲范围内逐步受到重视。1990 年代,儿童需求和权利就逐渐成为欧洲各国在进行环境和景观设计时的重要环节以及公共决策的组成部分[21]。很多欧洲国家都颁布了儿童游戏空间政策、设计规范或导则,甚至监管政策,包括英国[18]、丹麦[29]、德国[30],这促进了儿童户外活动空间质量的提高。其中,欧洲最具有代表性与影响力的标准体系之一是“德国安全要求标准”(DIN Safety Requirement Standards)。参考德国安全要求标准中的 “儿童游戏场设施”标准(DIN7926)制定的“游乐设备和地面设施”标准(EN1176)和“减震游乐场地面临界跌落高度的测定”标准(EN1177),已经成为包括欧盟在内的30 多个国家必须采用的游戏场地设施设计和建造的最权威参照标准。

除了上述的EN1176 和EN1177 标准规范,英国在政策推进、导则和设计指南制定等方面做了很多努力。“英国游乐”(Play England)机构于2008 年发布的《游戏场设计——营造成功的游戏场设计指南》(Design for Play: A Guide to Creating Successful Play Spaces)里详细列出了儿童游戏空间设计的10 项原则,包括适宜的选址、适合不同年龄组儿童、提供冒险和挑战的机会等,其中之一便是“自然元素的采用”,强调儿童游戏空间应与自然紧密结合,鼓励采用自然的方式营造儿童游戏场,其益处诸多,如可以帮助人口密集的城市区域软化硬质的景观等[31]。而2000 年开放的伦敦海德公园中的戴安娜王妃纪念儿童游戏场(The Dianna,Princess of Wales’ Memorial Playground),是先于该指南的设计优良且充满自然元素的儿童游戏空间(图1,图2),可见英国已经践行在前。

图1 戴安娜纪念儿童游戏场的滑梯装置

图2 戴安娜纪念儿童游戏场的互动水景装置

英国首都伦敦作为世界上最早实现城市化的大都市之一,其城市建设代表着未来城市可能的发展方向,其相关政策具有非常好的借鉴意义。2011 年7 月,时任伦敦市长的鲍里斯·约翰逊签发的规划政策导则,即2011 版伦敦规划实施框架的补充文件《塑造社区:游乐和非正式游乐》(Shaping Neighbourhoods: Play and Informal Recreation)中列出了9 个标志着优良品质的儿童游戏空间的关键要素,“接触自然”(access to nature)是其中之一[32];同时,这个补充文件本身也是伦敦在践行儿童友好城市环境时重要的参考指南。此外,伦敦可持续发展委员会(London Sustainable Development Commission)于2011 年发布了关于如何让孩子们更好地接触自然的报告,即《播种——利用自然重新联系伦敦儿童》(Sowing the Seeds: Reconnecting London’s Children with Nature Through Play),报告中提出了12 项建议措施,内容包括宏观的规划策略,相关部门和机构的执行统筹安排,以及具体技术,如利用GIS 识别、统计和分析市内自然游戏场地等,提倡生活区的自然游戏场地可达性、学校操场的自然体验,甚至提倡森林学校的模式[33]。以上诸多从宏观层面到微观层面的建议、措施和规划策略,保障了城市中儿童游戏空间的自然属性。

3 国内典型性城市的公园儿童游戏空间现状调研

自然的重要性显而易见,自然元素在儿童游戏空间中的利用至关重要。欧洲许多国家的政府部门、科研机构以及相应的具体项目设计都非常重视自然。目前国内对自然的重视程度也在逐步增加,有必要对国内的现状进行调研,收集相关数据。

3.1 调研对象的选取

参照我国住房和城乡建设部颁布的《城市绿地分类标准》第2.2.2 条和《公园设计规范》第2.2.9 条,综合性公园和社区公园明确要求设置儿童游戏场地,因此这两类公园作为本研究的主要调研对象。选择城市公园作为调研踏勘的对象,还有以下原因:一是随着城市化建设的进程,天然游戏场地正逐渐减少甚至消失,而公共儿童游戏场如城市公园儿童游戏空间,则成为城市儿童户外游戏活动的空间载体;二是城市公园具有公众性和开放性;三是城市公园是城市的重要基础设施,由政府或公共团体建设管理,对其进行研究,成果将引起政府和公众对儿童游戏场地的重视。另外,调研对象还包括少量的儿童公园(上海3 个,广州4 个)和森林公园中所设的儿童游戏空间(上海1 个,广州1 个,北京2 个)。

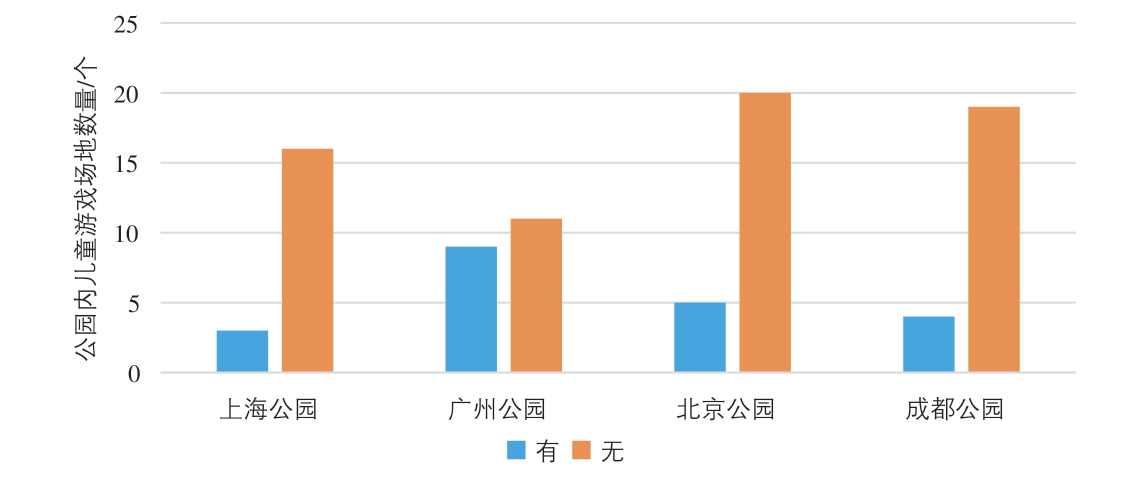

基于对我国城市的地理分布、相关政策、经济发展水平、城市基础设施和绿地系统建设水平等多方面因素的考量,本次研究选取北京、上海、广州、成都作为调研城市,探究我国一线城市公园内的儿童游戏场地建设现状,在一定程度上可代表我国目前儿童游戏场地的前沿建设现状。本次前期调研的公园总数为142 个,去掉无儿童游戏空间设置的公园,最后有效的数量为87 个。由于各城市的历史原因,城市公园的建设与发展进程、规模与数量、园内儿童游戏场地的有无等情况均存在明显差异,故4 个城市的调研样本总量略存在差异,北京、上海、广州、成都4 个城市调研公园的数量分别为25、19、20 和23。调研主要采用现场踏勘和辅助性的调研问卷(表1)。

表1 各城市儿童游戏场地调研样本数量统计(单位:个)

注:“其他专类公园”是指住房城乡建设部发布的《城市绿地分类标准》(编号CJJ/T85-2017)中标注为“公园绿地分类G139”的其他专类公园,主要包括儿童公园、体育健身公园、滨水公园、纪念性公园、雕塑公园以及位于城市建设用地内的风景名胜公园、城市湿地公园和森林公园。

3.2 调研标准的制定

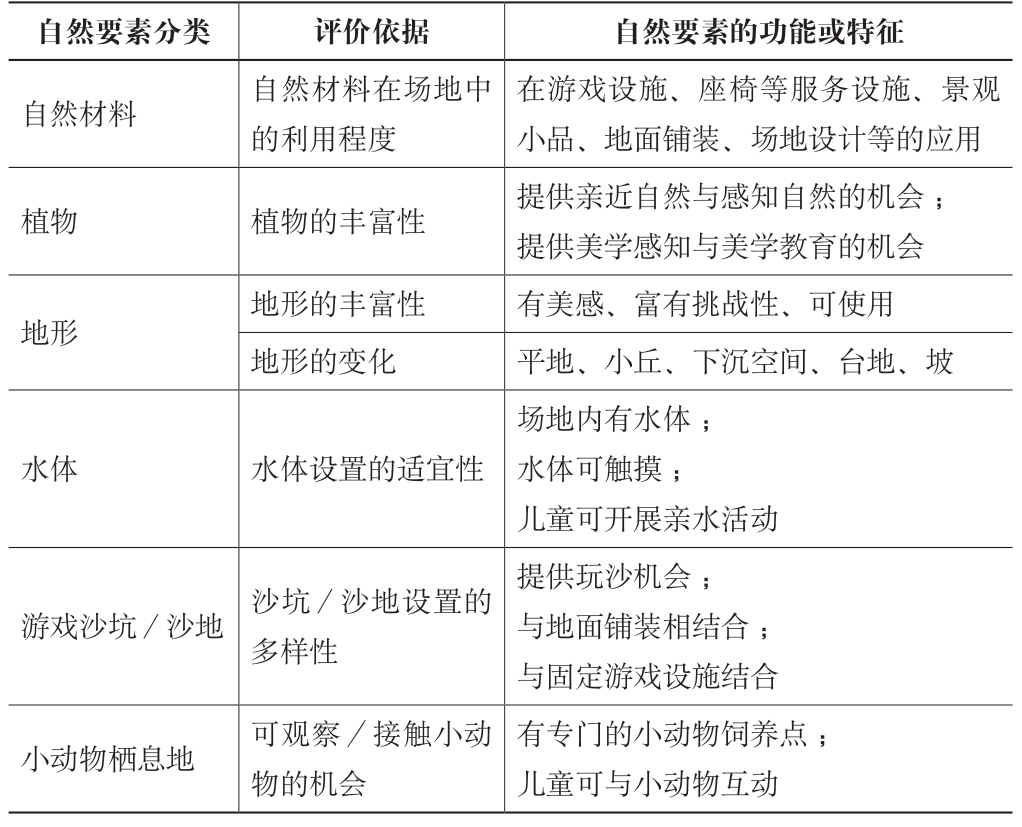

英国研究者伍利在对游戏价值与游戏空间设计的研究中,将与游戏价值相关的自然设计要素分为:植物、地形、可组合单元、地面材质、可玩水和沙、自然材料。在此研究的基础上,本文结合中国的现状,去掉了在中国普遍不存在的“可组合单元”,添加了逐渐兴起的“小动物饲养点”。即调研标准一定程度上做了本土化调整和优化,包括以下6 个方面:(1)自然材料在游戏设施中的应用;(2)植物的丰富性;(3)地形的变化;(4)水体的设置;(5)游戏沙坑/沙地的设置;(6)可观察/接触小动物的机会(表2)。

表2 城市公园儿童游戏空间调研标准纲要

3.3 调研结果

3.3.1 自然材料利用情况

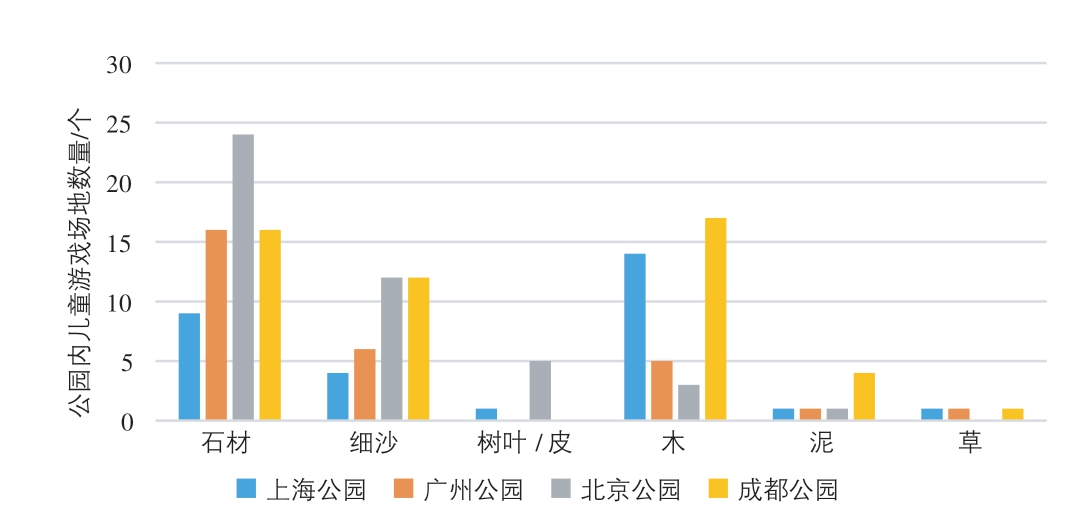

调研发现,部分公园内的儿童游戏场地会使用多种自然材料。石材在65 个儿童游戏场地被广泛使用,数量最多,占公园总数量的74.7%;木、细沙次之,分别在39 个、34 个场地中被运用,占比分别为44.8%和39.1%。以上三种材料的利用相对来说最为普遍(图3,图4)。在应用形式上,石材较为丰富,包括景观石、石砌座椅、地面铺装等,细沙主要用于沙坑,有时作为滑梯、攀爬设备的地面安全缓冲材料,木材则主要用于场地内的座椅。其他自然材料,包括树叶(皮)、泥、草等在场地内的应用则较少,占比均不到调研公园总数的10%。

图3 各城市公园内的儿童游戏场地自然材料利用数量统计

图4 上海市黄兴公园中自然材料(石、沙、木)在儿童游戏场地内的应用

3.3.2 植物利用情况

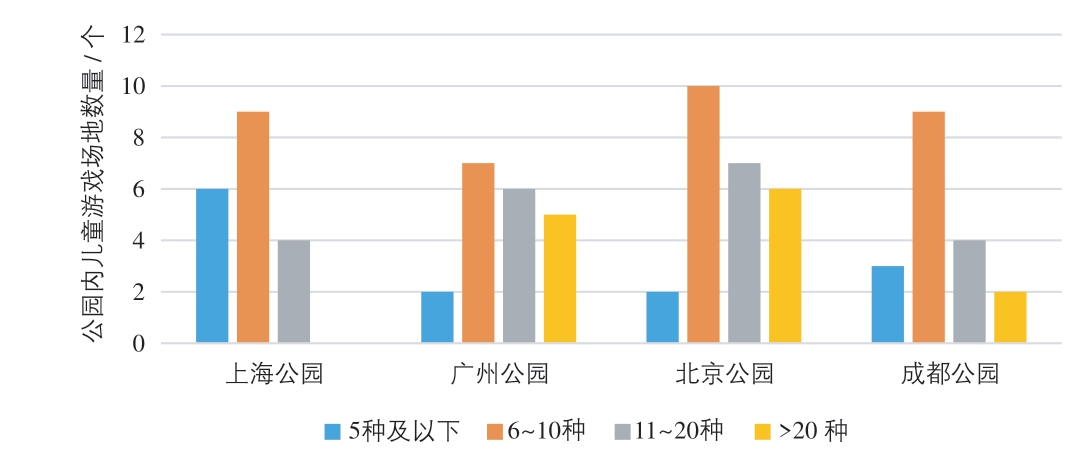

4 个城市的儿童游戏场地内的植物种类多为6~10 种,占比均为35%~50%,植物种类在11~20 种或者5 种以下的场地数量相近,占比约20%,植物种类超过20 种的场地数量最少,仅为15%(图5)。此外,上海儿童游戏场地的植物种类丰富度较之其他城市最低。

图5 各城市公园内的儿童游戏场地植物种类数量统计

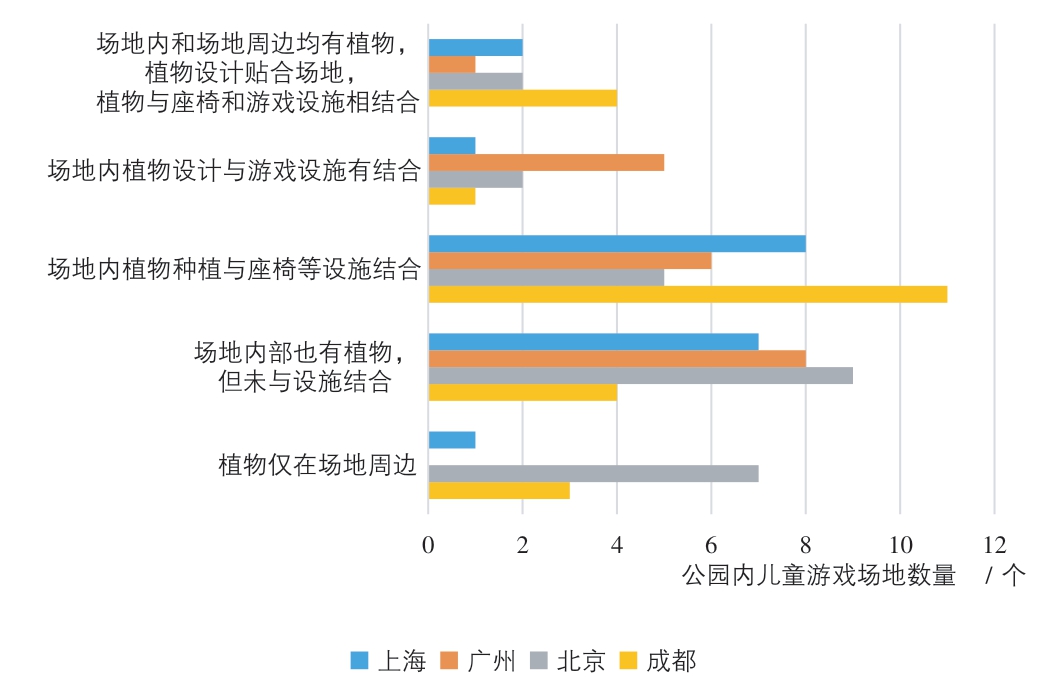

此外,植物与城市公园儿童游戏场地的结合程度可划分为5 个等级(图6)。整体来说,场地与植物的结合均较为有限,以“植物与座椅等设施结合”“植物在场地内,但未与设施结合”两种级别为主导,占比均为33%左右;12.6%的场地仅周边栽种有植物,而仅有11.5%的场地满足最高级别,即“场地内和场地周边均有植物,植物设计贴合场地,植物与座椅和游戏设施结合”。通过4 个城市的对比可知,成都儿童游戏场地与植物的结合最为紧密,结合方式最为丰富(图7),约70%的场地与植物有不同程度的结合,广州、上海次之,北京最低,仅有36%。

图6 各城市公园儿童游戏场地与植物结合方式的分析对比

图7 成都市桂溪生态公园儿童游戏空间植物与游戏设施结合利用

3.3.3 地形利用情况

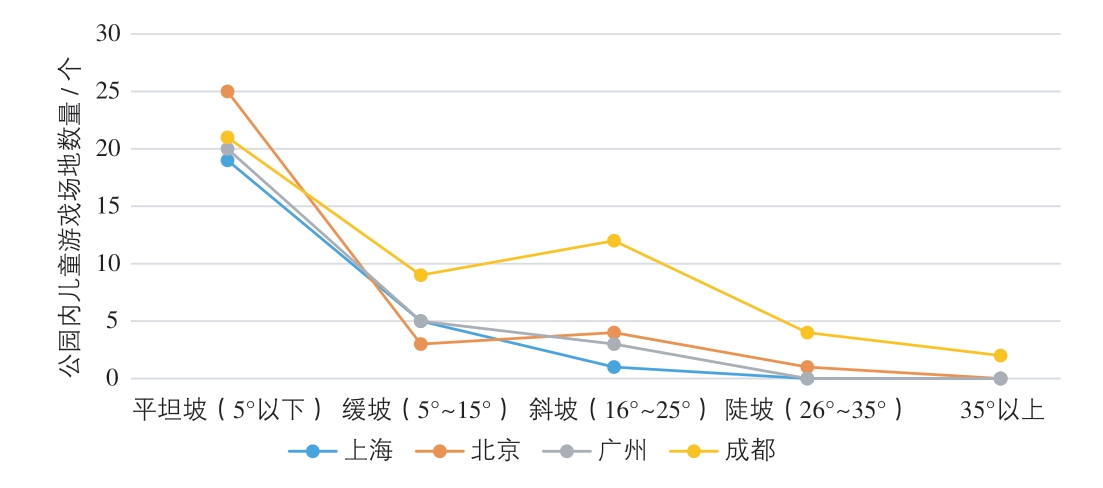

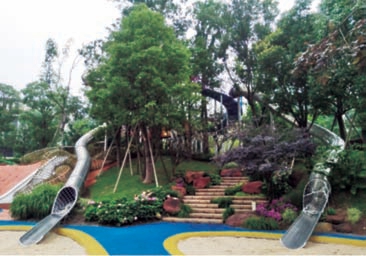

4 个城市公园儿童游戏场地的地形主要为平坦坡或平地,占比67%;仅35%的场地内部进行了整体或局部地形设计,且主要为缓坡和斜坡(图8)。总的来说,随着坡度的增加,进行地形塑造的公园数量逐渐减少,这种现象主要是出于对场地条件、场地安全性及设计建造成本的考虑,但这也在一定程度上削减了儿童在场地内进行冒险、探索活动的机会。此外,通过城市间的对比可知,成都公园内的儿童游戏场地对于地形的利用与塑造最为丰富,比如桂溪生态公园和红石公园(图9),广州、北京、上海分列2~4 位。

图8 各城市公园内的儿童游戏场地地形利用情况

图9 成都市红石公园儿童游戏场地内地形设计富有挑战性且被较好地使用

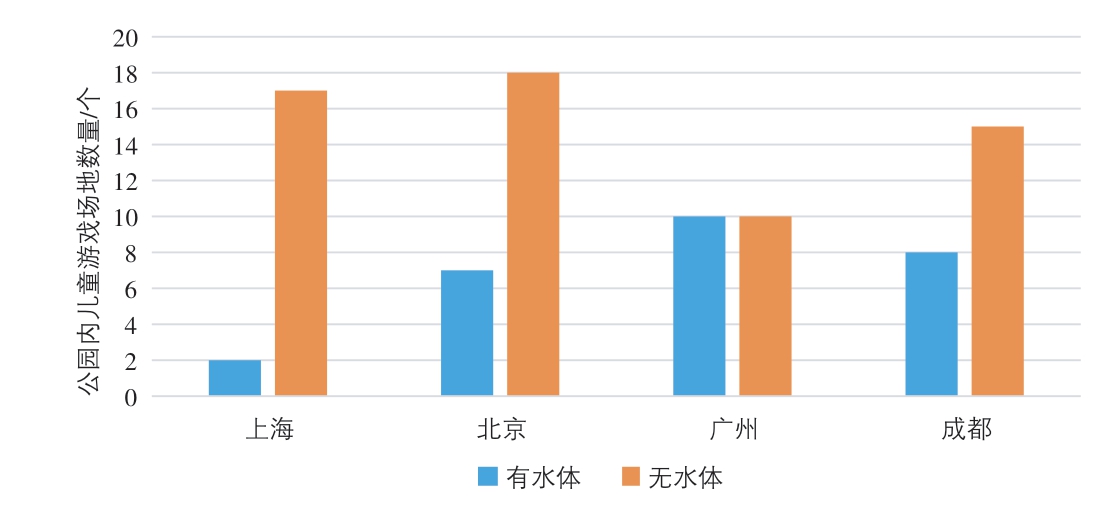

3.3.4 水体利用情况

调研样本中仅31.03%的儿童游戏场地内设置有水体,其中广州数量最多,一半公园内设置了水体,上海最少,仅占10%(图10)。形式上,场地内水体的应用形式较为单一,以钓鱼池为主,或与动力游戏设施相结合。此外,因地理位置和气候条件不同,广州公园内设置有游泳池或水上乐园(如白云湖公园),以及亲水活动设计较好的海珠公园(图11),而北京公园内冬季的冰上滑行等游乐项目则颇受儿童喜爱,如龙潭公园。

图10 各城市儿童游戏空间水体情况

图11 广州市海珠儿童公园中儿童在小型戏水池开展亲水活动

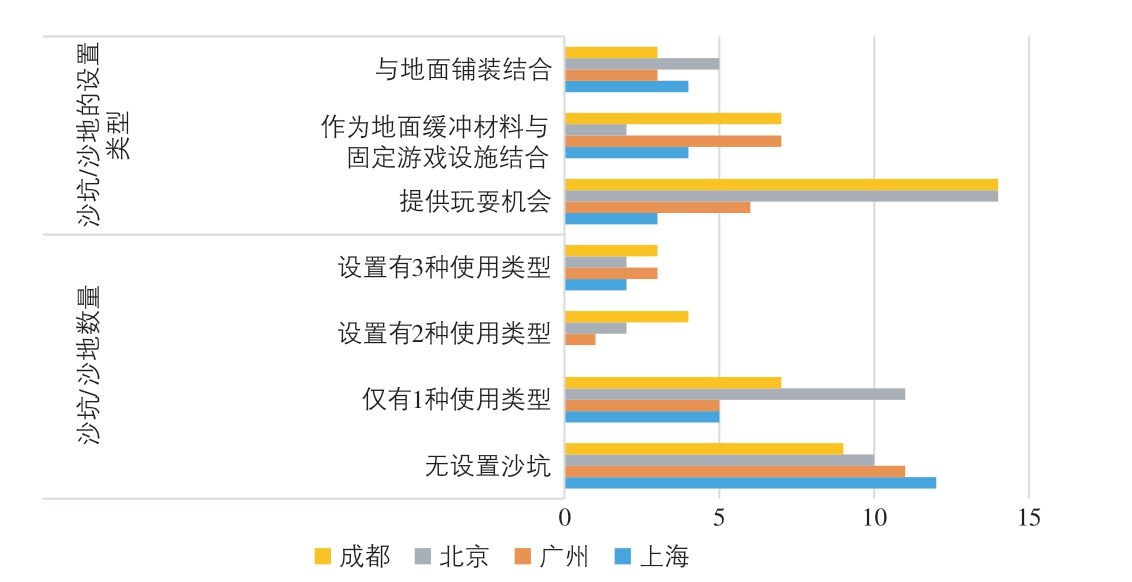

3.3.5 沙坑/沙地利用情况

场地内沙坑的设置共有以下3 种使用类型:仅提供玩沙机会的简易型沙坑;作为地面缓冲材料与固定游戏设施相结合的沙坑;与地面铺装相结合的沙坑。调研结果显示,一半场地设有沙坑,其中,62.2%的沙坑仅有一种使用类型,15.6%的沙坑具备上述两种使用类型,约1/4 的场地内沙坑具备上述全部使用类型。通过城市间对比可知,成都的沙坑设置率最高,约为60.7%,上海最低,为36.8%;此外,成都的沙坑使用类型也最为丰富,北京与上海相对较低(图12)。

图12 各城市公园儿童游乐场地沙坑设置的多样性统计

3.3.6 小动物栖息地的设置情况

4 个城市中,仅有24.14%的公园儿童游戏场地设置有小动物栖息地,其中,广州因积极推行动物饲养点入公园的相关政策,使得其场地内的小动物栖息地设置量占比最高,约为45%,明显高于其他城市(图13)。但小动物多为用于售卖的小型鱼类或被圈养的鸟类,儿童与小动物的互动多限于垂钓、投食,互动方式十分有限。

图13 各城市公园儿童游戏场地空间小动物栖息地的设置情况

4 对国内儿童游戏空间设计自然元素利用现状的总结与反思

目前的调研结果较好地展示了我国目前在儿童游戏空间设计上对自然相关元素应用的现状。虽然目前国内儿童游戏空间中自然元素利用情况存在不足,但提升空间很大。整体来说,4 个城市的公园内儿童游戏场地自然性较为不足,形式较为单一。场地内自然材料的应用主要限于木材、石材和细沙:木材和石材的应用形式仅限于座椅、景观石、地面铺装等,未充分展现出自然材料的自然、亲切之感;细沙主要用于设置简易型沙坑,与可移动部件或与固定游戏设施结合较少。植物在儿童游戏场地内的所占面积比例较小,部分场地内部无植物,与场地的结合方式主要表现为与座椅结合以提供遮阴空间,以及与游戏设施结合以营造置身自然的游戏场景,植物设计整体缺乏美观性与教育意义。此外值得一提的是,约2/3 的场地为几乎无变化的平地,尽管增强了场地可达性,但削减了场地整体的地形丰富性,减少了儿童在场地内的进行冒险、探索活动的机会。水体在调研公园儿童游戏场地内的设置率仅为1/3,且主要与收费的动力游乐设施相结合,儿童几乎无法直接触摸水体或开展戏水等亲水活动。至于小动物栖息地,仅有约1/4 的儿童游戏场地内设有小动物,且小动物与儿童的互动形式十分单一。

截至目前,我国与儿童户外活动场地的相关规定有关的规范共有3 部,分别为《公园设计规范》(2016)、《城市绿地设计规范》(2016)和《城市居住区规划设计规范》(2018)。其中,《公园设计规范》只明确提出“居住区公园和居住小区游园必须设置儿童游戏设施”的要求,对自然相关的“植物设计”进行了简要描述,同时规定“水池”深度不超过0.3 m;而《城市居住区规划设计规范》也仅提出“将儿童游戏场的建设纳入生活圈”。所以,儿童户外活动场地的配置大多数体现在“有”和“无”的要求上,但并未对场地的规模、类型、位置等提出具体要求,更未能展现出与“自然”相关设计的重要性。但笔者经过调研发现,其实国内城市对自然式儿童游戏场地的接受度颇高[13]。国外的经验,尤其是英国,其对于自然元素对儿童成长影响的理论证明,政策、规范和相应设计导则的制定过程中对于自然元素应用的引导,以及实践中对自然元素的充分利用,都值得我们借鉴。因此,中国的户外儿童游戏空间不该仅有“量”的需求,更应该有“质”的要求。基于现状与需求研究[22],制定相关的设计导则或规范已经迫在眉睫。值得欣慰的是,研究者与教育者近年来都意识到了自然对于儿童成长和发展的重要性和贡献,希望未来在儿童游戏空间设计导则或规范的制定以及项目设计实践中,都能充分体现利用自然元素的价值,创造适应儿童成长和发展的游戏环境,推动未来儿童友好型城市中优质公共活动空间的营造。

注:文中图表均由作者绘制或拍摄。

[1] KAPLAN S.The restorative benefits of nature: towards an integrative framework[J].Journal of environmental psychology,1995,15(3): 169-182.

[2] LESTER S,MAUDSLEY M.Play naturally: a review of children’s natural play[R].London: Play England/National Children’s Bureau,2007.

[3] TITMAN W,WWF.Special places,special people: the hidden curriculum of school grounds[M].Cambridge,the UK: Learning Through Landscapes,1994.

[4] FJØRTOFT I,SAGEIE J.The natural environment as a playground for children: landscape description and analysis of a natural landscape[J].Landscape and urban planning,2000,48(1/2): 83-97.

[5] MALONE K,TRANTER P.School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities[J].Environment education research,2003,9(3): 283-303.

[6] GRAHN P,MARTENSSON F,LINBLAD B,et al.Outdoors at day-care[J].City and county,1997,145: 20-27.

[7] TAYLOR A F,KUO F E,SULLIVAN W C.Coping with ADD-the surprising connection to green play settings[J].Environment and behaviour,2001,33(1): 54-77.

[8] MURRAY R,O’BRIEN L.Such enthusiasm -a joy to see: an evaluation of forest school in England[R].Forest Research,2005.

[9] MOORE R,WONG H.Natural learning: rediscovering nature’s way of teaching[M].Berkeley,CA: MIG Communications,1997.

[10] KELLERT S R.Building for Life: Designing and Understanding the Human-Nature Connection[M].Washington DC: Island Press,2005.

[11] 鲍鲁泉.儿童户外游戏场地自然化设计探析[J].中国城市林业,2013(6):38-40.

[12] 罗雨雁,王霞.景观感知下的城市户外空间自然式儿童游戏场认知研究[J].风景园林,2017(3): 73-78.

[13] 祁素萍,齐程宏,王萍.儿童户外游戏场地安全性研究[J].中国园林,2013(5): 81-84.

[14] FJORTOFT I.Landscape as playscape: the effects of natural environments on children’s play and motor development[J].Children,youth and environments,2004,14(2): 21-44.

[15] WELLS N.At home with nature: effects of greenness on children’s cognitive functioning[J].Environment and behaviour,2000,32(3): 311-330.

[16] WELLS N,EVANS G.Nearby nature: a buffer of life stress among rural children[J].Environment and behaviour,2003,35(3): 311-330.

[17] 符晨洁.公园儿童游戏场的自然互动式设计探索——以河北燕郊植物园儿童活动区为例[J].中外建筑,2012(7): 100-102.

[18] 王霞,刘孝仪.自然式儿童游戏场设计——以英国小学为例[J].中国园林,2015(1): 46-50.

[19] 仙田满.究竟怎样的环境才是健康培养儿童的良好环境[J].风景园林,2012(3): 148-149.

[20] 吕志祥.儿童娱乐场所的景观设计[J].现代园艺,2014(3): 99.

[21] 张谊.国外城市儿童户外公共活动空间需求研究述评[J].国际城市规划,2011(4): 48-55.

[22] WOOLLEY H,LOWE A.Exploring the relationship between design approach and play value of outdoor play spaces[J].Landscape research,2013,38(1): 53-74.

[23] WOOLLEY H.Where do the children play? How policies can influence practice[J].Municipal engineer,2007,160(2): 89-95.

[24] WOOLLEY H.Watch this space: designing for children’s play in public open spaces[J].Geography compass,2008,2(2): 495-512.

[25] GREENMAN J.It ain’t easy being green-beginnings workshop[J].Child care information exchange,1993,91: 336-337.

[26] WARDLE F.Alternatives-Bruderh of education: outdoor schools[J].Young children,1995,50(3): 68-73.

[27] COSCO N,MOORE R.Sensory integration and contact with nature:designing outdoor inclusive environments[J].The North American Montessori Teachers Association Journal,2009,34(2): 159-177.

[28] 胡赛强,张春英.基于儿童心理行为特征与居住区户外游戏场设计探析[J].现代园林,2009(2): 35-38.

[29] 杨滨章.快乐的天地成长的乐园——丹麦儿童游戏场地设计艺术探析[J].中国园林,2010(11): 57-62.

[30] 董楠楠,陈健,斯蒂芬妮·洛夫.让孩子们更安全地嬉戏——德国户外儿童游戏场安全标准体系[J].中国园林,2016(8): 75-80.

[31] Design for Play: A guide to creating successful play spaces[EB/OL].[2019-10-05].http://www.freeplaynetwork.org.uk/designforplay/.

[32] Greater London Authority.Shaping neighbourhoods: play and informal recreation (supplementary planning guidance)[R].London,2012.

[33] Sowing the Seeds: Reconnecting London’s children with nature through play[EB/OL].[2019-09-14].http://www.london.gov.uk/.