1 儿童友好城市

1.1 儿童友好城市的源起

“儿童友好城市”(CFC: Child Friendly City)的概念由联合国于1996 年首次提出。此概念包涵以下9 个方面的参考标准:儿童参与城市决策;儿童友好型的法律框架构建;儿童权利保护的意识;确保儿童权利得到保护的机构;评估体系;用于儿童权益保护的经济预算;定期发表城市儿童发展报告;儿童权利宣讲;以及独立的第三方儿童权益机构[1]。CFC 概念起源于1989 年公布的《联合国儿童权利公约》[2]。此公约着重强调儿童在接受教育和健康卫生保障方面的基本权利,同时也强调儿童拥有参与政府决策的基本权利,而其中儿童参与权是联合国儿童基金会认定的儿童基本权利之一。

目前关于CFC 的研究,通常集中探讨参考标准中的某一方面或者某一方面中的某一项要素。与此同时,亦有对比研究,例如:一项国际研究,含10 项细则的CFC 对比标准,进而综合评价了芬兰、意大利和瑞典城市的儿童友好程度。细则包括:儿童居住环境;基础服务(健康、教育和运输);儿童参与程度;儿童安全;家庭构成和人际交往;环境质量;儿童相关资源提供和分配;生态环境;儿童内心归属感和稳定性;以及儿童福利[3]。这些评估标准被应用于研究赫尔辛基和罗马的居住区[4]。此外,研究人员也认为,不同专业背景的研究人员对于CFC 的创建可以秉持不同的理解。其理解上的某些差异来源于在城市生活中,儿童可以同时扮演消费者、使用者、创造者和生产者等多种不同身份[5]。因此,CFC 的创建可见于广泛而多样的研究,如:

• 一项印度的研究通过对比不同城市的规划方法指出,为儿童提供安全的户外游戏空间与增进城市居民居住安全、保障城市卫生、提高医疗服务等城市基础建设同等重要[6];

• 研究提出,强调儿童参与型设计的户外空间设计指导方针可以促进儿童参与城市空间设计,保障儿童的参与权[7];

• 贝尔法斯特的研究证明,儿童的参与可以为政策讨论作出贡献,但仅限于儿童相关议题的讨论,且需要合理的收录机制来实现[8];

• 加拿大安大略省的研究以校园中的残疾儿童为主要研究对象,强调残疾儿童游戏的权利,为实现残疾儿童友好型的学校服务作出了贡献[9];

• 研究指出,城市可以为儿童提供积极的自然体验,在此过程中,规划者需要理解儿童行为并且支持儿童与当地多样的生物环境进行更多的接触[10]。

1.2 儿童友好型城市中的户外公共空间

身为景观建筑师与学者,笔者致力于研究如何通过城市户外环境设计促进CFC 的建设。现今对于健康、教育、生活环境等因素对于个人与社会重要性的研究比较广泛和深入,这为更好地理解城市中儿童的户外空间体验提供了坚实的基础。在CFC 户外环境中,一些户外空间是专门为儿童使用而设计的,是存在于社区或城市公共空间的儿童“专属空间”(structured space)[11]——包括公园和校园里的游乐场、其他类型的儿童专属游乐场地[12],以及一些面积更大的城市公共空间。与此同时,儿童也会使用其他的城市空间——包括一些原本不是为了儿童而设计的空间,在研究中我们称其为“被发掘的玩耍空间”(found space)[12]。

总而言之,在复杂的城市空间中,儿童的自在玩耍无处不在,它们发生在大街与小巷的任何一个地方。倘若一个城市能被称为CFC,那么一定意味着儿童能够恣意探索周围的城市环境,能够在街道上无拘无束地玩耍。然而,随着全球城市化进程的深入,儿童在城市环境中的自在玩耍反而受到了更多的限制。基于此,本研究致力于探讨儿童对户外环境的使用在如火如荼的城市化进程中发生了怎样的变化。本文数据来源于笔者于2004 年发表的英文论文,该论文采用定性研究方法,研究数据采集于英国谢菲尔德市。

1.3 儿童户外居家活动范围对于CFC 的重要性

当一个城市被视为儿童友好城市时,比较城中在不同年代儿童的户外游玩经验能带给我们什么样的启示呢?

户外居家活动范围(home range)[13]是一个专有名词,意指在父母同意的情况下,儿童可以在其住家外独自活动的距离。此概念被学者和研究人员广泛地使用于儿童户外环境研究中;例如,在1991年的美国纽约[14]、2009年的澳洲新堡[15]、2005 年的荷兰阿姆斯特丹[16]、2009 年的挪威布鲁蒙达尔[15]、2009 年的日本东京[17]以及2014 年的英国谢菲尔德[18]。基于此概念,一些因素被认为带来消极影响,包括城市交通[15-16,19]、儿童性别[13,20-24]、儿童年龄[13,21,24-26]、儿童是否拥有自行车[23,25]、父母对于安全隐患的担忧[22,24,27],以及父母的育儿观念[27-28]。

对儿童而言,在住家附近居住区范围的户外环境自在玩耍是宝贵的童年体验,这些体验对于儿童身心的全面发展也有重要意义。在相关研究中,儿童户外居家活动范围通常被理解为儿童与其所处城市环境沟通的有效媒介,以及儿童了解城市环境的基本方式[24]。因此,当此活动范围缩小或不存在时,儿童发展社交网络和人际关系的能力会受到影响[16,20,24],儿童与生俱来的方向感和地理环境认知能力会受到影响[29],儿童对于空间的感知能力和自主能力同样也会受到一定影响[30]。在中国不断城市化的当下,也许有学者认为这些问题并不重要,但笔者却持相反的态度。因为如同其他地方的儿童一样,在中国城市中成长的孩子也需要发展社交能力、了解身处的城市户外环境,以及建立自主能力以得到更加全面的发展。

2 方法

2.1 研究背景

谢菲尔德市位于北英格兰,人口约50 万。得益于河道纵横交错、丘陵起伏的地理环境和地质条件,它成为20 世纪世界领先的钢铁生产地,钢铁产业皆已高度机械化并专职生产特殊钢造产品,较少依赖于人工。如今,谢菲尔德钢铁产业逐渐衰弱,而高等教育、金融与零售业快速兴起。1960年代—1980 年代,许多过去依靠农业、钢铁业或煤矿开采的村庄都被纳入扩张的城市范围。与此同时,城郊新规划的住宅区也加速了城市的扩张。这个城市扩张的过程与世界各地都市化的进程基本一样。

本文以笔者与格里芬(Elizabeth Griffin)于2004 在英国谢菲尔德市进行的调查研究为例,探讨城市化对于儿童户外游戏环境使用产生的影响[18]。该项目由谢菲尔德大学科研经费支持,用以研究后工业时期城市发展相关问题。该项目数据收集由谢菲尔德大学本科学生于暑假期间进行,按照英国科研项目的标准流程进行。数据收集者本身为在校学生,参与者又涉及两个家庭的三代人,因此出于对调研人员以及参与人员各项权利的保护,调研前期的研究伦理审核经历了较为复杂的过程,耗时较长;因此,数据收集的便捷和高效,成为调研顺利进行的基本要求。在这样的情况下,谢菲尔德作为一个转型中的钢铁城市,自然成了一个具有突出代表性和数据收集便捷性的理想调研对象。

2.2 研究方法

在我们的研究中,居住在谢菲尔德东部地区的居民被分为祖父母、父母以及当代儿童三代人,他们的户外居家活动范围都通过了不同的研究方法得以探索和描绘。该研究遵守研究伦理规定,所有参与者都在清晰明了该研究的研究目的、研究方法和研究成果发表的情况下,同意参与该研究。共有两个家庭参与了此次研究——家庭1 的研究对象由62 岁祖母、30 多岁母亲与6 岁女儿组成;家庭2 的研究对象由56岁祖母、34 岁母亲与10 岁儿子组成。虽然这两家人住得很近,但他们并不认识对方。

在此研究中使用的数据收集方法为半建构式采访。在此过程中,我们先拟定好问题,并以旧地图为辅助,尽可能全面地呈现受访者的童年户外游戏体验。以现有文献为依据,采访的问题包括:你通常去什么地方?玩什么?你通常和谁一起去那里?是谁安排你去那里的吗?你通常在那里玩多久?你通常多久去那里一次?你通常什么季节去那里玩?天气是否会对你去那里玩有影响?在采访过程中,受访者可以表达在游戏场所的游戏体验,而不拘泥于某一个特定的地点。

3 三代人的童年户外游戏体验

3.1 祖辈受访者的童年户外游戏体验

第一个家庭的祖母记得,在她小时候,不用知会父母,她可以独自去离家3 km 内的多个地点玩耍。在她自己住家周围更近一些的家庭户外空间她会玩溜旱冰和跳房子;她也经常在居住区周围散步和骑自行车;她通常会跟自己的朋友或同学一起玩耍;通常每周一次,但也许随季节的变化而有所不同。同时,她也可以去离家较远的地方玩耍,例如田野,在那片田野还有可以钓鱼的小溪。她还可以自己搭公共汽车去较远的姑姑家。有的时候,她可以和她的兄弟一起骑自行车去一个更远的地方;虽然这样的骑行这限于夏季和秋季,在寒冷的冬季骑行是不被允许的。

第二个家庭的祖母也记得不用征求父母的同意,她就可以独自去离家1 km 以内的一些地方玩耍。她通常会和4~5个朋友一起去他们通常见面的地方玩耍,例如校园运动场。他们通常是在傍晚的时候在运动场打绕圈球或板球,也有的时候他们就只是在空地上奔跑。这些游戏不受季节影响,他们什么时候都是这样玩的。如果下雨的话,他们会一起挤着去小店里躲雨。在更远一些的地方,他们通常会去一个有风信子的树林里玩耍,大概一周会和学校的朋友去两次左右。她有的时候还会和学校的朋友一起去离家1 km 多的商店,在那儿看着来往的车流聊天。

此外,除了这些可以独自去玩耍的地方,受访也提及了一些地方的确是需要征求父母的同意才能去玩耍的。这些征求父母同意的玩耍地点通常是需要骑自行车或搭公交车才能到的亲戚家、其他城镇、小溪或者是树林。通常他们会在得到父母同意以后和其他的朋友一同去这些地方玩耍。

3.2 父母辈受访者的童年户外游戏体验

第一个家庭中的母亲说:不需要特别允许,她可以独自前往离家约500 m 的一些地方玩耍。这其中包括一个公园,她经常与她的兄弟和一位堂(表)亲一起去,然后和别的孩子一起玩耍。在她看来这是一种丰富的童年社交经验,因为“你总是认识其他的人”。她一周大约去五次,通常在课后或是周末。虽然孩子们去那个公园不需要得到父母的特别允许,但是她说:“总之他们只要往窗外看,我爸妈就可以看到我们在公园里”。其中另外一个地点是居住区的小路,她可以在路上骑自行车。还有一个地点是学校里的操场,那个时候学校的操场还没有被栅栏围起来,她通常在周末和傍晚去玩。

第二个家庭的母亲记得在她小时候,她可以不用询问父母就独自去三个地方玩耍。其一是她每周都会去两次的朋友家。另一处是和朋友们一起去的某个户外运动场,他们通常就在那里随意的玩耍、打网球或是做其他一些运动。与此同时,有其他一些地方是得到父母同意才能去的,例如,必须过马路才能到的便利店和祖父母的家。

3.3 孙辈受访者的户外游戏体验

第一个家庭的孩子表示,在没有允许的情况下他不能独自去任何地方。即便是得到允许,他只能独自去25 m 外、间隔3 户人家的一个朋友家。在这样的情况下,有的时候他的父母还会送他出门然后一路注视着他,直到他走进到那位朋友家。他会跟经常跟这个朋友一起玩,但是他们很少和其他的人玩,他们的玩伴通常只有彼此。

第二个家庭的孩子也表达了相同的情况,就是在没有得到允许时他同样不能独自去任何地方。不同的是,在知会父母的情况下,他可以独自去一些地方玩耍。其中有两处是分别位于115 m 和60 m 处的两个朋友家。他们可以在室内或室外玩游戏,但更多的时候他们还是比较偏好在室内玩耍。通常的情况下他都只跟这两个朋友玩,只有少数情况下会有别的孩子加入他们,这个时候他们可以一起踢足球。此外,他还可以独自去他的朋友的祖父母家玩耍,只是这样的情况并不多见,每次也不会去玩太长的时间。

3.4 越过父母允许范围的户外游戏场地

与父母和祖父母的访谈证实了儿童有与生俱来的好奇心——在他们的童年,在父母的允许范围以外玩耍确实是童年体验的一部分。第一个家庭的祖母说,虽然在他们那个年代,他们认为自己没有什么冒险的精神,也没去过那些所谓不应该去的地方,但的确“如果我们骑上自行车,父母根本无法知道我们去了哪里”。第二个家庭的祖母回忆着说,小的时候,她们会站在酒吧外面着听里面播放的流行音乐。然而,这是父母不允许的,因为酒吧鱼龙混杂,并不是一个孩子应该去的地方,她回忆道:“有一次,我只是和朋友站在酒吧外,但是一定是有人看到我在酒吧附近然后告诉了我父亲。然后当我看到爸爸从路那头走过来,我就知道我闯祸了。虽然我们就真的只是站在酒吧外,还不是站在门口,这就已经让我爸爸怒不可抑了”。

第一个家庭的母亲说,她不被允许去的地方是附近的小区。因为她的父母认为那里交通情况复杂,或是因为那个小区居住的人员情况有点复杂。然而她承认,偶尔她也会违反父母的命令骑着自行车去那里玩。因为那个居住区外有一个陡峭的坡,为了挑战自己的车技,他们其实会沿着坡骑上骑下,而不是进入那个居住区。她说在那个坡上骑车是需要“有点胆量”的。第二个家庭的母亲说,因为她的父母认为有一片林地太危险了所以不允许她进去。她只有在父亲的陪同下才可以去,但是不能独自一人去。不过,她有时确实喜欢在没有父亲的陪伴下和朋友一起去冒险。她说他们任何季节都去,而且“越泥泞越好”。

3.5 三代人之间的比较

从调查结果可以看出,三代人的童年户外游戏体验都有很多的区别,这些差异可以归因于以下几方面因素逐年递减所产生的影响:

• 父母所允许的儿童户外玩耍的距离或范围;

• 父母允许儿童前往的户外空间种类数量;

• 参与户外活动的次数与类型数量;

• 玩耍伙伴的数量。

4 研究发现及探讨

4.1 户外居家活动范围缩减

很明显地,相比较于其他两代人,祖父母辈拥有更加宽广的户外居家活动范围。而且,父母辈的户外居家活动范围也比当今的儿童要广泛。现如今,儿童在没有成人陪伴的情况下是几乎寸步难行的。

4.2 开放空间的多样性减少

通过采访可以发现,在祖父母的童年,儿童在许多不同类型的户外空间玩耍,例如田野、小溪、居住区附近、学校操场,有风信子,小溪,小溪上还有木桥、树林,以及便利店。在父母辈的童年,儿童可以玩耍的户外空间类型已经开始减少,例如,居住区附近的公园、居住区的街道、没有栅栏的学校操场、运动场和朋友家。然而现如今,儿童不被允许独自去任何地方,除了可以在父母注视下独自穿过街道去朋友家。

4.3 活动次数与活动类型减少

在祖父母的童年,他们有相当丰富的活动类型,例如在田野奔跑嬉戏,在小溪里钓鱼,在路边玩耍,滑旱冰,跳房子,爬山,骑单车,采风信子,在小溪的桥上玩,在路边看来往的车流和围坐聊天。此外,还有绕圈球与板球之类的球类活动。在父母的童年,第一个家庭父母辈受访者童年时也曾骑单车,滑旱冰,玩许多不同的球类活动,而第二个家庭的父母辈受访者则有更多打网球和其他球类的经验,同时也喜欢在马路上和同伴随意玩耍。但是,现如今两家的儿童没有以上任何一项游戏的体验。

4.4 玩伴人数减少

兄弟姐妹、朋友和同学都是祖父母辈人童年时的玩伴。他们会呼朋唤友地一起出门玩耍,大概10~20 人一起到约定好的地点,有时还会在玩耍的地方遇到另一群儿童。在父母那辈人的童年,兄弟姐妹、堂表亲和朋友同样也是户外玩耍的伙伴,但一起玩耍的人数相较于祖父母辈有所减少。然而现如今,儿童较通常与一两个玩伴一起玩耍,这还是发生在他们都得到父母的允许的情况下。

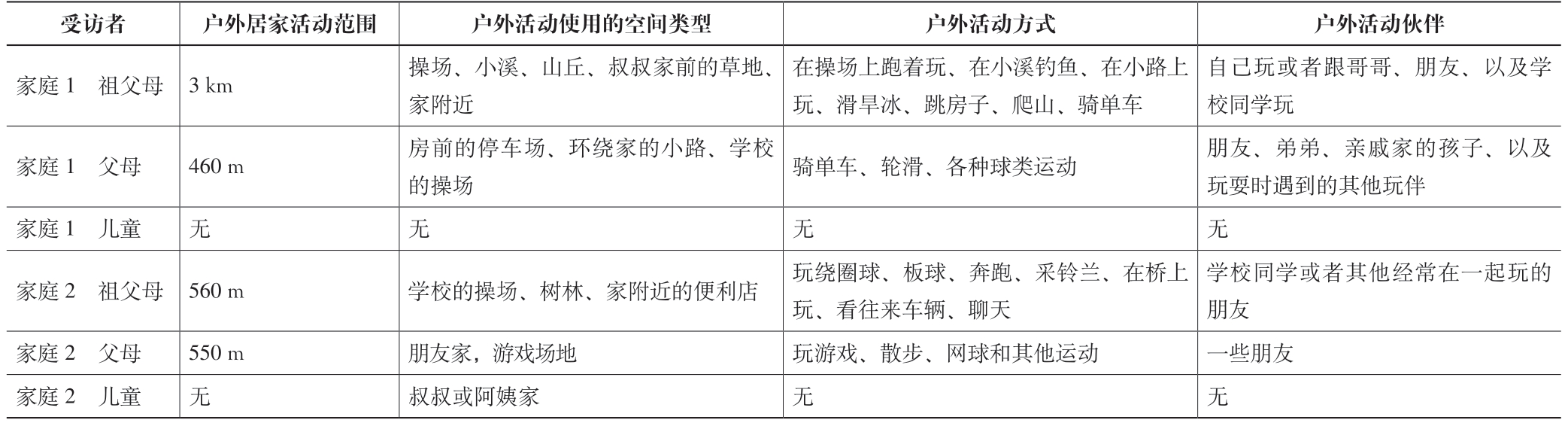

4.5 综合户外游戏体验减少

综上,我们可以看到从祖父母辈人的童年到当代儿童的童年,儿童的户外游戏体验发生了极大的变化,这些变化突出的表现为:锐减的儿童自由出行范围、户外活动使用的空间类型、户外活动方式以及户外游戏伙伴的数量。这些变化总结如表1。

表1 三代人户外游戏体验变化

资料来源:作者绘制

5 结语

笔者明了此研究是定性研究且参与研究的受访者为少数。研究的局限性是由较短的研究时间和招募大量参与者所面临的困难所导致的。然而,见微知著,虽然受访者数量有限,但是他们所分享的故事足以让我们深入地窥探不同的三代人的童年户外游戏体验。

为了能够更加深入地理解中国现状,笔者的研究团队针对中国城市中的儿童户外游戏体验进行了多方位的探讨并深入调研了数个中国城市①目前,团队里的几位博士生各自处于不同的研究阶段:一位为初始阶段、两位正在进行数据分析同时进入论文写作与学术发表阶段,还有一位已顺利获得博士学位。我们相当期待在近期能有正式的学术发表,分享我们所了解到的“在中国高速城市化背景下,儿童户外游戏体验的变化”。。同时,该研究也强调了在快速城市化过程中,三代人之间的一些变化。我们希望这些研究可以鼓励未来的学者或者规划师、设计师在规划中国的城市和农村发展时,能够从儿童的角度考量户外环境体验对儿童的重要性。

[1] UNICEF.Building child friendly cities: a framework for action[R/OL].(2004)[2019-11-29].https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/cfc-frameworkeng.pdf

[2] UNICEF.United Nations convention on the rights of the child[R/OL].(1989)[2019-11-29].https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/cfcframework-eng.pdf.

[3] HORELLI L.Constructing a theoretical framework for environmental childfriendliness[J].Children,youth and environments,2007,17(4): 267-292.

[4] HAIKKOLA L,PACILLI M G,HORELLI L,et al.Interpretations of urban child-friendliness: a comparative study of two neighbourhoods in Helsinki and Rome[J].Children,youth and environments,2007,17(4): 319-351.

[5] VAN VLIET W,KARSTEN L.Child friendly cities: critical approaches[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 1-15.

[6] WRIDT P,ATMAKUR-JAVDEKAR S,HART R.Spatializing children’s rights: a comparison of toe urban case studies from urban India[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 33-85.

[7] KYLIN M,BODELIUS S A.Lawful space for play: conceptualizind childhood in light of local regulations[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 86-106.

[8] ELLIS G,MONAGHAN J,MCDONALD L.Listening to ‘Generation Jacobs’: a case study for participatory engagement for a child-friendly city[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 107-127.

[9] STEPHENS L,SCOTT H,ASLAM,et al.Inaccessible childhoods:evaluating accessibility in homes,schools and neighbourhoods with disabled children[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 1530175.

[10] FREEMAN C,VAN HEEZIK,HAND K,et al.Making cities more childand nature-friendly: a child-focussed study of nature connectedness in New Zealand cities[J].Children,youth and environments,2015,25(2): 176-207.

[11] WOOLLEY H.Urban open spaces[M].London: Spon Press,2003: 11-35.

[12] WOOLLEY H.Children and young people’s agency[M]//HACKETT A,PROCTOR L,SEYMOUR J,eds.Children’s spatialities: embodiment,emotion and agency.Hampshire,UK: Palgrave Macmillan.2015: 163-177.

[13] HART R.Children’s experience of place[M].New York: Irvington,1979:115-118.

[14] GASTER S.Urban children’s access to their neighbourhood: changes over three generations[J].Environment and behaviour 1991,23(1): 70-85.

[15] SKAR M,KROGH E.Changes in children’s nature-based experiences near home: from spontaneous play to adult-controlled,planned and organised activities[J].Children’s geographies,2009,7(3): 339-354.

[16] KARSTEN L.It all used to be better? different generations on continuity and change in urban children’s daily use of space[J].Children’s geographies 2005,3(3): 275-290.

[17] KINOSHITA I.Charting generational differences in conceptions and opportunities for play in a Japanese neighborhood[J].Journal of intergenerational relationships,2009,7(1): 53-77.

[18] WOOLLEY H,GRIFFIN E.Decreasing experiences of home range,outdoor spaces,activities and companions: changes across three generations in Sheffield in northern England[J].Children’s geographies,2014,13(6): 677-691.

[19] OUTLEY C W,FLOYD M F.The home they live in: inner city children’s views on the influence of parenting strategies on their leisure behavior[J].Leisure sciences: an interdisciplinary journal,2002,24 (2): 161-179.

[20] VILLANUEVA K,GILES-CORTI B,BULSARA M K,et al.Sex differences in home range and cognitive maps in eight-year old children[J].Journal of environmental psychology,1981,1: 293-302.

[21] MATTHEWS H M.Gender,home range and environmental cognition[J].Transactions of the Institute of British Geographers,1987,12(1): 43-56.

[22] VALENTINE G,MCKENDRICK J.Children’s outdoor play: Exploring parental concerns about children’s safety and the changing nature of childhood experience[J].Environment and behaviour,1997,40(1):111-143.

[23] TANDY C.Children’s diminishing play space: a study of intergenerational change in children’s use of their neighbourhoods[J].Australian geographical studies,1999,37(2): 154-164.

[24] SPILSBURY C J.‘We don’t really get to go out in the front yard’-children’s home range and neighbourhood violence[J].Children’s geographies,2005,3(1): 79-99.

[25] L M.The Concept of home range: new data for the study of territorial behavior[M]//MITCHELL W J.Proceedings of EDRA 3.Los Angeles:Plenum,1972: 1-7.

[26] MOORE R,YOUNG D.Childhood outdoors: toward a social ecology of the landscape[M]// ALTMAN I,WOHLWILL J F.Children and the environment.New York: Plenum,1978: 83-130.

[27] VALENTINE G.‘Oh yes I can.’ ‘Oh no you can’t’: children and parents’understandings of kids’ competence to negotiate public space safely[J].Antipode,1997,29(1):65-89.

[28] SPENCER S,BLADES M.Children and their environments: learning,using and designing spaces[M].Cambridge: Cambridge University Press,2006: 78-92.

[29] BLAUT J M,STEA D.Studies of geographic learning [J].Annals of the association of American geographers,1971,61(2): 387-393.

[30] RISSOTTO A,TONUCCI F.Freedom of movement and environmental knowledge in elementary school children[J].Journal of environmental psychology,2002,22: 65-77.