创新驱动发展的全球大背景下,城市经济在发展转型的同时伴随着城市空间的更新。近年来,全球创新空间有从“园区”走向“城区”的趋势,科技创新公司的选址开始从大都市区的郊区地带转向基础设施开发完备、城市氛围浓厚的城市地区,其中最突出的案例之一便是以“硅环岛”(Silicon Roundabout)为中心的伦敦东区(East London)。经过几十年的城市更新历程,伦敦东区已从历史上的欠发达地区一跃转型成为充满活力的科创中心,大批新兴科技公司聚集在伦敦东区的老街(Old Street)和肖尔迪奇区(Shoreditch)中间一个被称为“硅环岛”或“东伦敦科技城”(East London Tech City)的区域。这种“以科创产业完成老城复兴,以老城复兴促科创产业发展”的模式,对于解决地区间发展不平衡的问题颇具借鉴意义。

1 相关理论研究综述

1.1 英国的城市更新

英国的城市更新经历了多个发展阶段[1]:战后到1960年代,为缓解中心城区环境恶化的问题,政府实施了一系列住房与城市建设领域的政策以改善社会福利和环境卫生状况,主要包括建设新城、功能疏解等政策。但这种由政府包揽投资与实施的“福利性”做法因市场参与较少、资金压力大、协调成本高,导致其政策实施的范围和规模不大,成效和影响有限。

1970 年代,英国进入“去工业化”时期,大量制造业企业转移或者倒闭,城市中心聚集着失业的工人。随着小汽车的普及,新兴的中产阶级迁居郊区,内城持续衰落。该阶段政府着力考虑中心城区的复兴问题[2]。在随后的内城再开发中,政府逐渐在城市建设中引入市场机制,与开发商对各自代表的公共利益和私人利益进行谈判和交易后,通过协议确定各自的权利和义务,将公共、私人权利纳入同一机制——城市开发公司(UDCs: Urban Development Corporations),建立了“公私合作伙伴”的更新模式。但在后续推进过程中,该模式挤占原住民生活空间、缺少配套服务的问题也在逐渐显露[3]。

1990 年代以来,英国政府对城市更新政策进行了大幅度调整,逐渐转向多元化参与。2004 年《规划与强制购买法》规定地方政府有责任和义务监管城市更新规划设计。在实践中,城市开发公司对当地政府和公众开展更开放的规划征询,并将社会服务目标纳入其工作内容。政府逐渐从直接设立城市开发公司参与城市更新的政策中脱离出来,转而采取提供资金申请等多样化手段进行控制[3]。

历经多年发展,英国早已形成一套成熟的开发机制来保障城市更新政策的实施,包括《内城法》(Inner Urban Area Act)、《地方政府、规划和土地法》(Local Government,Planning and Land Act)等一系列政策法规,其中,对城市影响最大的是“企业区”(Enterprise Zone)和“城市开发公司”两大政策[4]。“企业区”的做法是在有开发潜力的衰败地区开展建设,通过激励政策如税收减免、简化规划程序等鼓励企业入驻。最早期的企业区之一道格斯岛(Isle of Dogs)便位于伦敦东区范围① 详见“2.1 伦敦东区空间范围界定”。内。“城市开发公司”的做法主要通过对土地和建筑的有效使用,鼓励现有和新型工商业的发展,提高住房和社会设施的质量以鼓励人们在此地区居住和生活。位于伦敦东区的伦敦码头区(London Docklands)是第一批通过“城市开发公司”运作的地区之一[4]。以上两者均以房地产开发驱动经济发展为支撑点,而本文讨论的伦敦东区科创特色城市更新模式与其有着较大差别。

1.2 创新城区及其与城市更新的联系

“创新城区”(innovative district)的概念最早见于美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)于2014 年5 月发布的报告《创新城区的崛起:美国创新地理的新趋势》(The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America),其定义为“有领先的主力机构及公司聚集,且与初创公司、企业孵化器和加速器连接起来的地理区域,空间结构紧凑,交通便利性高,技术上具备通信网络,并且提供混合用途的住宅、办公和商业用地”。创新城区的特征包括城市性(cityness)、创新要素集聚、内部高密度城市化、连接性良好等。创新城区需要具备三类资产:经济资产(即从事创新活动的相关公司和机构)、物理资产(即相关建筑、空间环境和基础设施)和社会资产(即创新生态网络)[5]。创新城区分为“支柱核心”或“锚定+”型(Anchor Plus)、“城市区域再造”型(Re-imagined Areas)以及“城市化科技园区”型(Urbanized Science Park)三种[5]。其中,“城市区域再造”型被视为一种刺激城市发展,即所在地区城市更新的新路径。城市政府以发展创新产业来促进城市更新,通过引入新的经济活动和创新生态,将衰败城区、旧工业区、滨水旧码头等区域进行再次开发[6]。

2008 年金融危机后,欧美城市陷入经济发展困境,亟须转型。地方决策者开始认识到就业机会主要来自中小型企业,开始着力于降低初创和中小企业入驻中心城区创新城区的成本,有计划地推动创新城区开发建设。“创造和培养创新和创业文化的城市,将更有利于经济复苏和创造就业机会,提升城市的经济弹性和区域经济转型的潜力”,城市更新发展的内在需求与城市经济弹性的提升战略不期而遇,因此创新城区得到高度重视,到2015 年,仅美国提出创新城区战略的城市就有300 多个[7]。

国内有关创新城区的研究主要围绕布鲁金斯学会的报告进行解读,并对相关创新城区案例如巴塞罗那普布诺、纽约硅巷、剑桥肯德尔广场、西雅图联合湖南区、北卡罗来纳州三角研究园的发展历程和特征进行分析[7-9]。亦有文章以北京为研究对象,评价其创新城区发展水平并提出建议[10]。

既有的相关研究将创新经济活动与其空间载体——城市联系起来,分析城市空间提供给创新活动的资产。但这些研究通常聚焦当下,分析街区内促进创新活动的城市要素,鲜有对创新城区与城市规划及更新政策之间联系进行阐述,或沿时间发展的脉络系统分析创新城区成功经验,本文试图填补这一方面的空白。

1.3 小结

英国的城市更新政策随经济形势的变化而持续调整,城市作为经济活动的空间载体,在不同阶段呈现不同的特色。创新城区是科创特色的城市更新,是城市发展和经济发展到一定阶段的必然产物。金融危机后,就业创业者聚焦于中小企业,衰败城区提供的空间、便利的地理位置和基础设施条件符合中小企业选址和人才择业的需求,由此促进了创新城区的形成。这一现象被诸多城市捕捉到,进而将其作为城市地区更新的新方向。

2 伦敦东区发展概况

2.1 伦敦东区相关空间范围界定

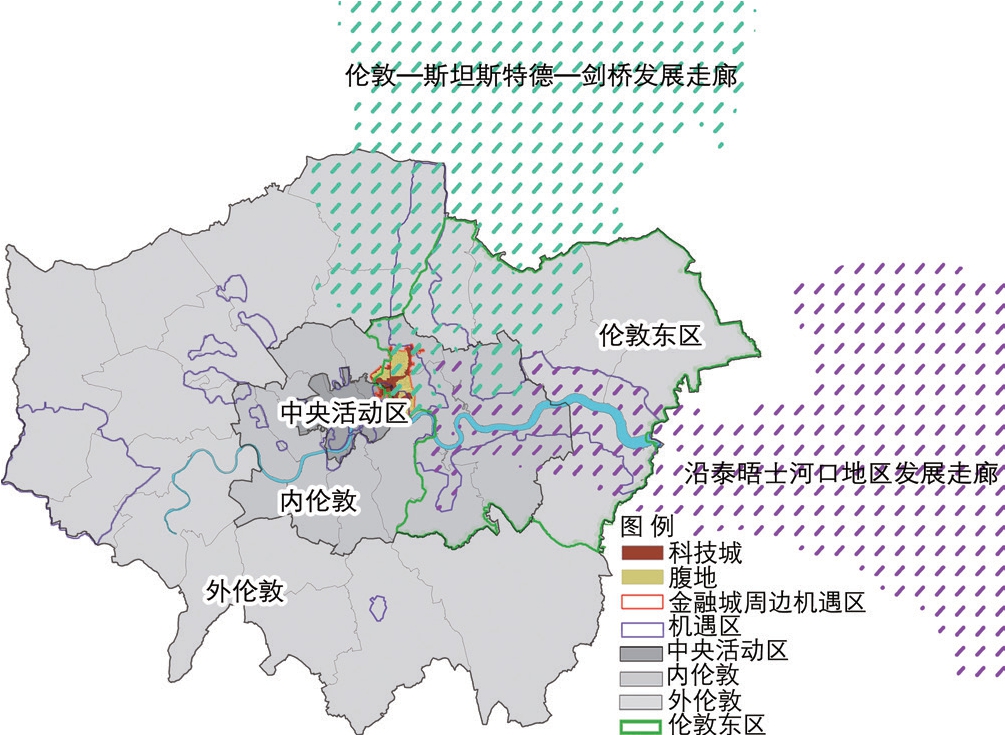

本文的分析主要涉及三个层次的空间范围(图1,表1):在伦敦东区层面讨论宏观城市政策及经济发展情况;在金融城周边机遇区(City Fringe Opportunity Area)层面讨论地区更新政策;在科技城(Tech City)层面讨论科技创新街区的营造等内容。

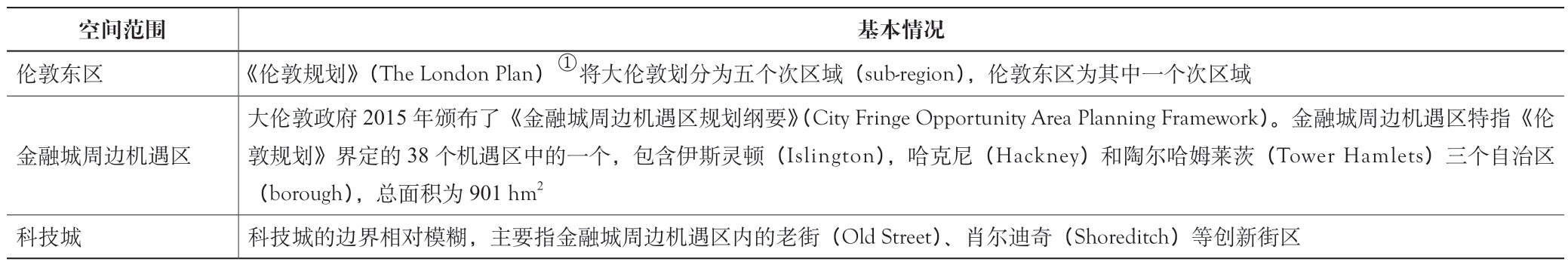

表1 伦敦东区相关的三个空间范围及其基本情况

资料来源:作者根据参考文献[11-12]整理绘制

① 《伦敦规划》即地方发展框架,为伦敦未来20~25 年发展制定的综合的经济、环境、交通和社会发展框架,用于指导和协调大伦敦下属32 个自治区的地方规划(local plan),从而实现大伦敦地区发展的协调与合作。《伦敦规划》已有2004 年、2008 年、2011 年、2016 年版四个正式版本,目前2017 年版《伦敦规划》草案已完成公众意见征询,但尚未正式公布。

空间范围基本情况伦敦东区《伦敦规划》(The London Plan)①将大伦敦划分为五个次区域(sub-region),伦敦东区为其中一个次区域金融城周边机遇区大伦敦政府2015 年颁布了《金融城周边机遇区规划纲要》(City Fringe Opportunity Area Planning Framework)。金融城周边机遇区特指《伦敦规划》界定的38 个机遇区中的一个,包含伊斯灵顿(Islington),哈克尼(Hackney)和陶尔哈姆莱茨(Tower Hamlets)三个自治区(borough),总面积为901 hm2科技城科技城的边界相对模糊,主要指金融城周边机遇区内的老街(Old Street)、肖尔迪奇(Shoreditch)等创新街区

图1 伦敦东区相关空间范围示意图

资料来源:图a 源自参考文献[11],图b 为作者绘制,图c 源自参考文献[12]

2.2 伦敦东区城市更新脉络:从制造到文创再到科创

2.2.1 制造

伦敦东区曾是伦敦的欠发达地区。19 世纪初,西印度公司码头、伦敦码头等新码头在这里开建,航海业随之发展,进一步发展起来的是造船业、酿造业、炼糖业、面粉业、纺织业、建筑材料业和火柴制造业等传统工业。由于产业自身因素,和其他如土地所有权、行政管理方式和城市基础设施等问题,以上传统产业在19 世纪后期开始逐渐衰落。同时伴随着伦敦整体内城衰退以及1980 年代起伦敦泰晤士河畔码头区的没落,伦敦东区陷入衰败[13]。

以伦敦东区范围内的哈克尼区为例。1841 年,区内47.2%的人口就业于制造业,这一比例在1951 年达到巅峰值52.9%后开始迅速下降,1971 年降至43%,1991 年降至18%,2011 年这一比例降到了3.03%[14]。原有产业衰落、新兴产业缺位是伦敦东区衰落的主要特点。

2.2.2 文创

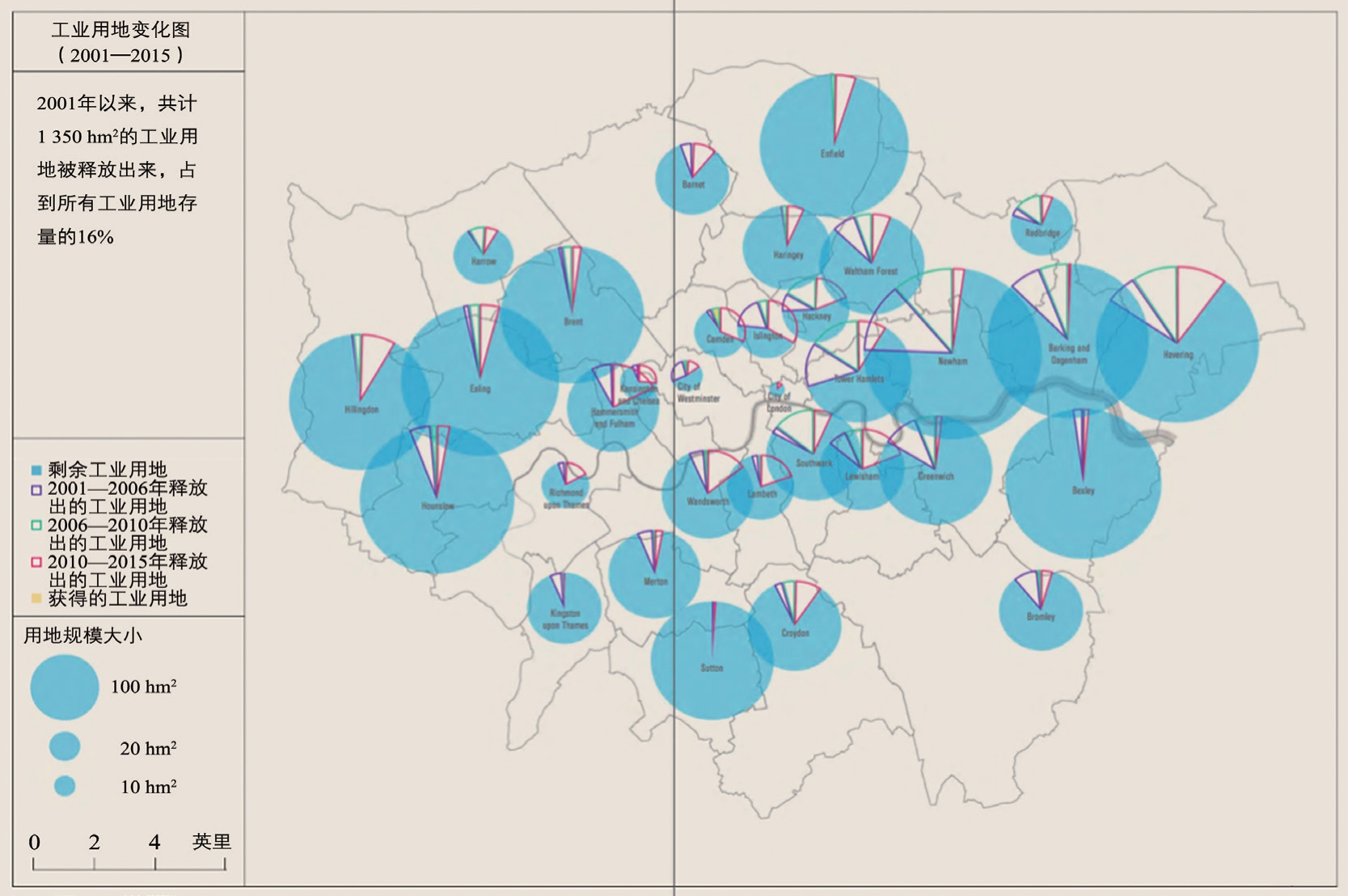

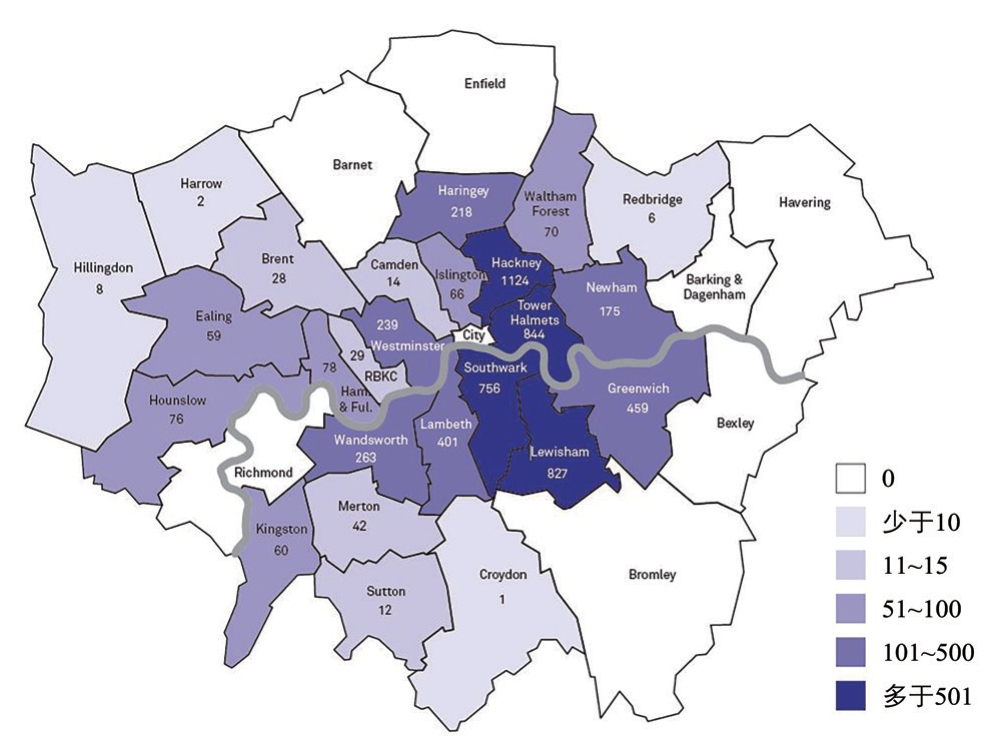

1990 年代的伦敦东区完成了其文化创意产业的起步。这一时期英国经济已长期处于停滞状态,国家亟须寻求新的经济增长点。1997 年,布莱尔政府开始着力推进文创产业,将之作为国家重点产业,在组织管理、人才培养、资金支持等方面给予政策支持[12]。在这一背景下,伦敦释放了大量工业用地,其中伦敦东区大量空置的旧厂房为艺术家们提供了低廉的空间,成为东区文创复兴的开端(图2)。截至2014 年,伦敦东区的艺术家工作室数量仍明显高于伦敦其他地区,其中哈克尼区的艺术家工作室多达1 124 个(图3),位居伦敦第一[16]。

图2 2001—2015 年伦敦工业用地转化情况示意图

资料来源:参考文献[17]

图3 2014 年伦敦各区艺术家工作室分布示意图(单位:个)

资料来源:参考文献[18]

2.2.3 科创

1990 年代正值第一次互联网经济(First Dot-com Bubble)兴起时期,伦敦东区独特的旧工业建筑环境和优越的地理位置提供了灵活、经济、便捷的工作空间,吸引了一些科技公司于此创业,科创行业在文创起步的同时也在此萌芽。2008—2010 年,集聚于老街地铁站环形路口区域的高科技创新公司从15 家增长为85 家,2011 年又增至200 家[19](图4)。2011 年,英国首相卡梅伦发表讲话,将“发展成为世界上最伟大的科技中心之一”作为伦敦东区的发展愿景,并将该区命名为“东伦敦科技城”(East London Tech City)。这项议程是政府创造新就业机会,实现经济多元化和支持可持续经济增长计划的一部分。

图4 伦敦东区硅环岛附近企业增长情况示意图

资料来源:作者根据参考文献[22]绘制

在资金支持方面,卡梅伦政府为支持科技城发展投入了4 亿英镑[20],十几家全球领先的科技公司包括谷歌(Google)、脸书(Facebook)等宣布其未来对该地区长期投资的新承诺,为伦敦老街和肖尔迪奇地区蓬勃发展的初创企业创造了合适的环境。政策方面,卡梅伦政府提出了一系列战略,包括成立专门的管理机构“科技城管理公司”(Tech City Corp)等,支持创业以及中小规模企业在硅环岛周边的集聚来吸引大型国际投资者,并利用这个时机促进高科技活动向东发展,延伸至奥林匹克公园附近。此外,其他政策包括为技术人员提供企业家签证政策,提供降低融资成本的金融服务,政府提供空置的自有物业作为创业空间,以及网络提速等措施,为伦敦东区科创产业的进一步发展提供了助力[21]。

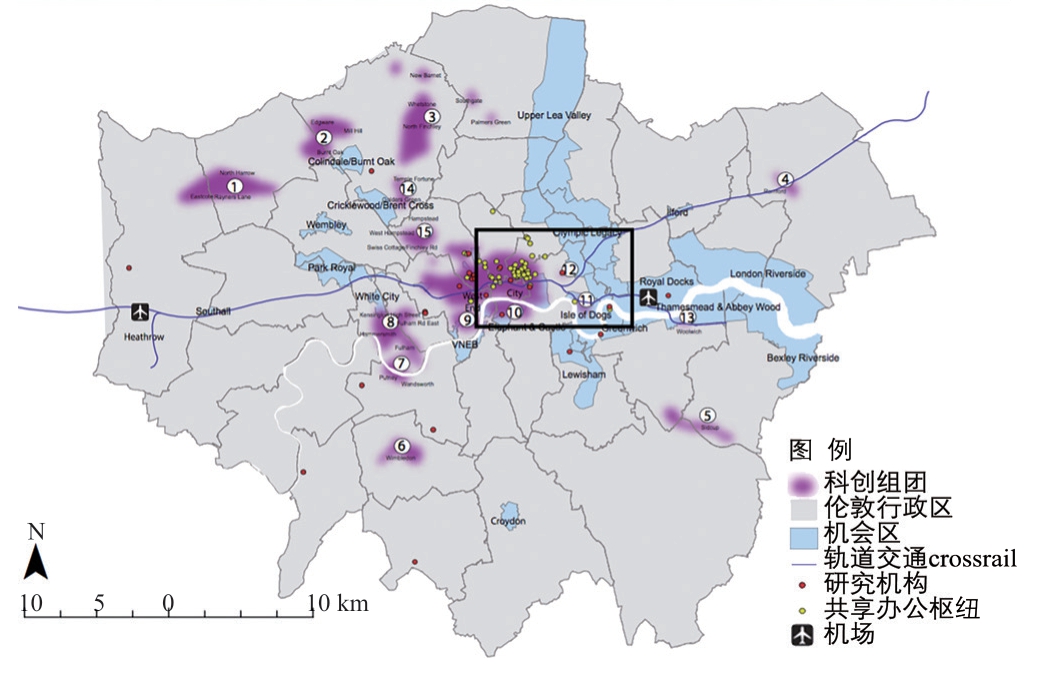

近年来伦敦科技企业中增长最快的是数字经济行业,主要集中在伦敦中心区和东区[21]。伦敦东区是伦敦市多个数字经济区中的一个,也是横贯内伦敦的高科技活动带的一部分[22](图5)。据智库机构伦敦研究中心(Center for London)的统计报告,2010 年伦敦东区共有3 289 家数字经济创新企业,其中超过1 500 家企业分布在伦敦东区内由克勒肯维尔(Clerkenwell)、霍斯顿(Hoxton)和哈格斯顿(Haggerston)三个自治区构成的核心区。数字经济无疑是伦敦东区科创产业的亮点。2010 年伦敦东区的数字经济就业岗位占全伦敦的12%,较1997年增长了1/3。2009—2010年间,整个伦敦的数字经济就业岗位减少了1.6 万个,伦敦东区的数字经济就业岗位反而处于增长状态[22]。根据仲量联行发布的预测报告,2030 年,伦敦东区将成为英国重要的经济增长支撑点,财政贡献将高达54 亿英镑[23]。

图5 伦敦科创组团分布情况

注:黑框为伦敦东区科创组团位置示意。

资料来源:参考文献[22]

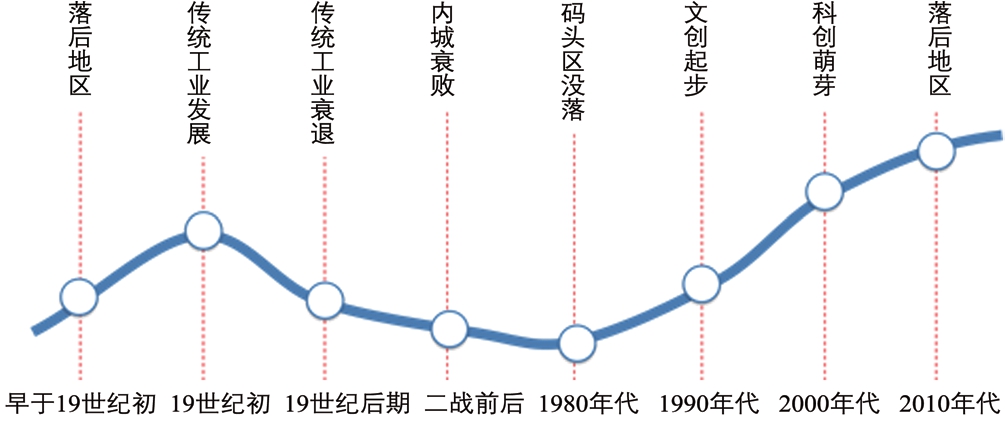

通过对伦敦东区发展脉络进行梳理可发现,作为历史上的落后地区,伦敦东区的第一次起步发生在19 世纪初的传统工业发展时期,后随着产业转移而衰败,随后经过1990年代的文创起步、2000 年代的科创萌芽以及2010 年代的政策带动,现已成为伦敦的数字经济发展集中区(图6),是整个伦敦经济发展与城市演变历程的缩影。

图6 伦敦东区历史发展脉络趋势示意图

资料来源:作者绘制

3 伦敦东区科创特色城市更新经验

3.1 结合城市空间发展目标提升地区能级,创造科创产业发展机遇

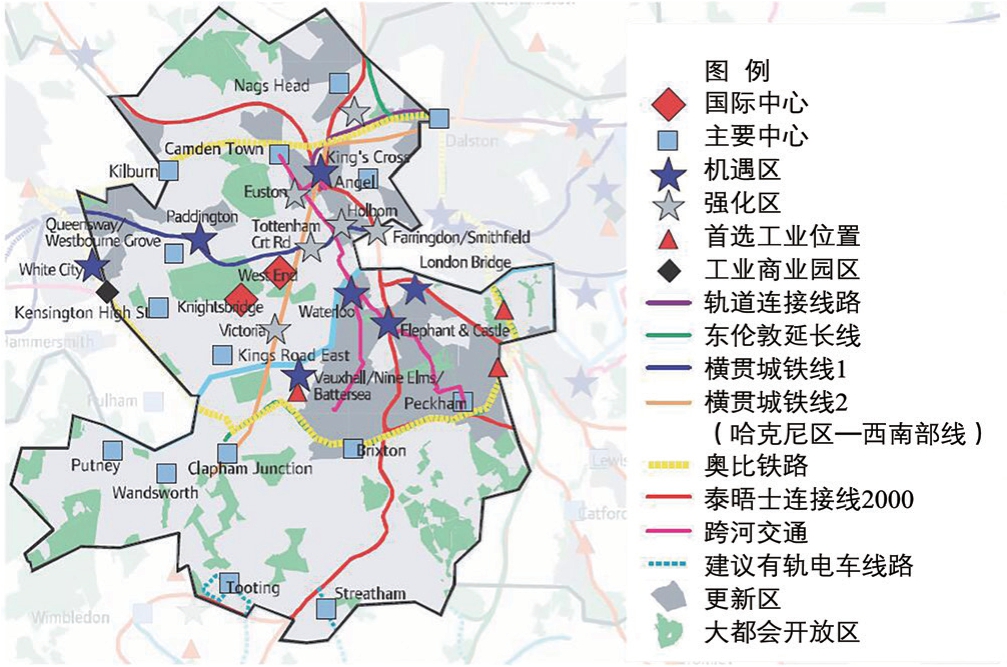

在伦敦东区更新的关键阶段,以空间发展战略带动环境提升的理念起到了带动和引导作用。《伦敦规划》提出的空间发展战略政策侧重于伦敦东区,以实现区域内硬件环境的提升。2004 版《伦敦规划》大力鼓励通过更新再开发的方式强化城市核心竞争力。首先,在规划指导思想与原则中提出“空间发展优先权”的概念,提出应“明确空间发展的优先权,在过去发展过程中未能获益的那些地区,特别是伦敦东区的部分地区,需要在未来的发展中优先考虑和支持”[11]。为落实空间发展优先权,2004 版《伦敦规划》确定了“沿泰晤士河口地区发展走廊”和“伦敦—斯坦斯特德—剑桥发展走廊”两大空间走廊以强化伦敦东区的发展(图7)。沿两条空间走廊,通过奥运重大项目选址、轨道交通建设、住房与就业岗位供给倾斜、机遇增长地区选址等多项空间政策集成,引导城市空间有重点地发展,进而实现城市的均衡发展。

图7 大伦敦两大空间发展走廊与伦敦东区关系示意图

资料来源:作者根据参考文献[23]绘制

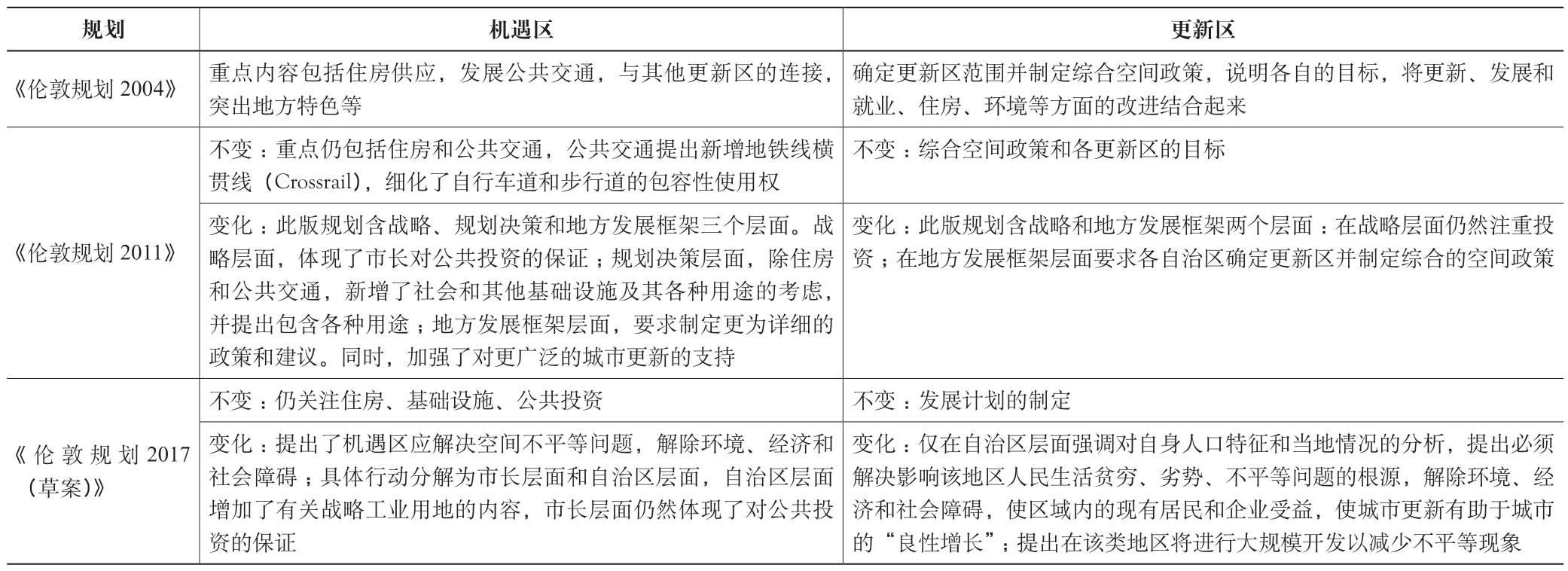

其中,“分区、分类、分重点”的空间战略引导对科创特色城市更新发挥了较大作用。2004 版《伦敦规划》高度重视伦敦东区(含泰晤士河口地区)在内的五个次区域的发展。在次区域发展框架下明确了各区域的优先战略,进一步确定了特别发展地区,包括机遇区(opportunity areas)、强化区(areas for intensification)和更新区(areas for regeneration)① 机遇区、强化区、更新区是2004 版《伦敦规划》中提到的概念。其中机遇区指有机会容纳大规模发展,提供大量新的就业和住房且公共交通可达性良好的区域;强化区指有潜力通过更密集的开发来增加住房、就业和其他用途用地的区域;更新区指目前社会经济发展诉求高,未来将在实现发展愿景中发挥重要作用的区域。在区分不同地区发展的优先级后,通过重点项目建设以平衡不同地区的发展差距,进而通过制定倾斜的规划政策、提供鼓励措施来刺激对重点地区的私有投资和建设。。伦敦东区内的“硅环岛”区域属于机遇区(2008 年纳入)与更新区重叠的区域(图8),其科创产业的发展充分利用了政策给予的引导、扶持与优惠(表2)。机遇区与更新区的政策涉及构建包容型社区、住宅保障、产业用地低门槛维护和基础设施提升等方面。低税率、空间保障等低门槛的系列政策为科创产业落地提供了较好的基础条件。

表2 《伦敦规划》中的机遇区与更新区的政策演变

资料来源:参考文献[11,24-25]

规划机遇区更新区《伦敦规划2004》 重点内容包括住房供应,发展公共交通,与其他更新区的连接,突出地方特色等确定更新区范围并制定综合空间政策,说明各自的目标,将更新、发展和就业、住房、环境等方面的改进结合起来《伦敦规划2011》不变:重点仍包括住房和公共交通,公共交通提出新增地铁线横贯线(Crossrail),细化了自行车道和步行道的包容性使用权不变:综合空间政策和各更新区的目标变化:此版规划含战略、规划决策和地方发展框架三个层面。战略层面,体现了市长对公共投资的保证;规划决策层面,除住房和公共交通,新增了社会和其他基础设施及其各种用途的考虑,并提出包含各种用途;地方发展框架层面,要求制定更为详细的政策和建议。同时,加强了对更广泛的城市更新的支持变化:此版规划含战略和地方发展框架两个层面:在战略层面仍然注重投资;在地方发展框架层面要求各自治区确定更新区并制定综合的空间政策《伦敦规划2017(草案)》不变:仍关注住房、基础设施、公共投资不变:发展计划的制定变化:提出了机遇区应解决空间不平等问题,解除环境、经济和社会障碍;具体行动分解为市长层面和自治区层面,自治区层面增加了有关战略工业用地的内容,市长层面仍然体现了对公共投资的保证变化:仅在自治区层面强调对自身人口特征和当地情况的分析,提出必须解决影响该地区人民生活贫穷、劣势、不平等问题的根源,解除环境、经济和社会障碍,使区域内的现有居民和企业受益,使城市更新有助于城市的“良性增长”;提出在该类地区将进行大规模开发以减少不平等现象

图8 伦敦东区(含泰晤士河口地区)次区域的机遇区、强化区和更新区分布情况

资料来源:参考文献[11]

在次区域、机遇区、更新区的多重作用下,伦敦东区已成为重点政策及相关资源的汇集区,其基础设施和公共服务设施伴随一系列大事件逐步得到改善,外部连通系统和本区内城市级的服务设施得以建立。结合东区的现状发展条件,其在制造工业等存量空间上发展起来的文创产业营造了良好的生活休闲氛围与人文环境,提供了科创街区发展所需要的城市环境和氛围,成功实现了“筑巢引凤”。

3.2 通过规划实施改善城市环境,提供科创产业发展基础

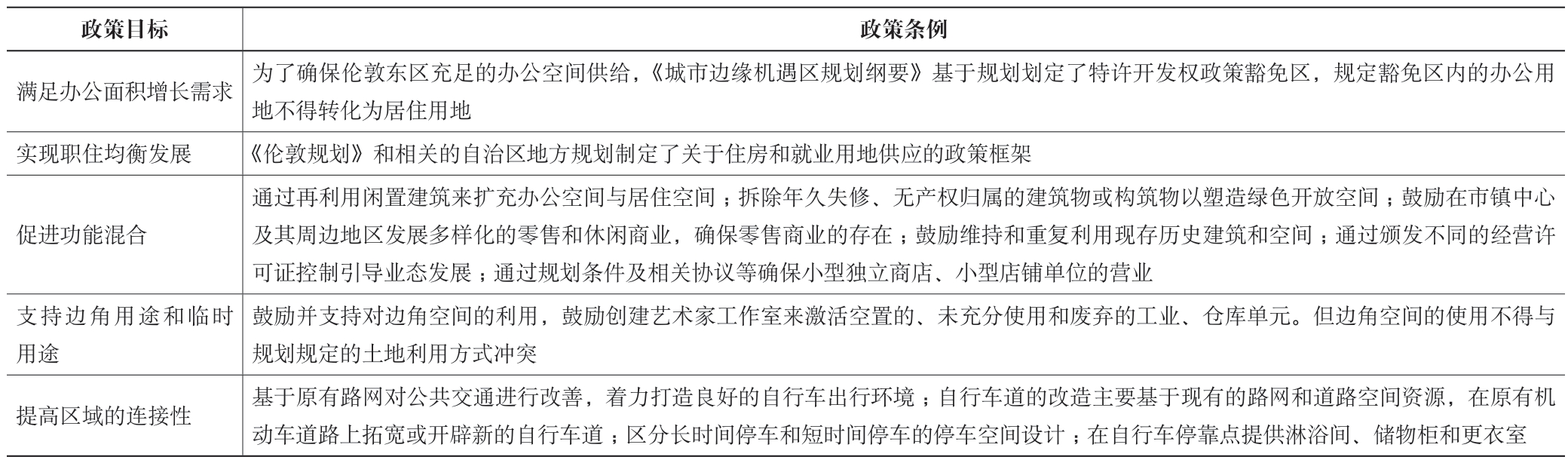

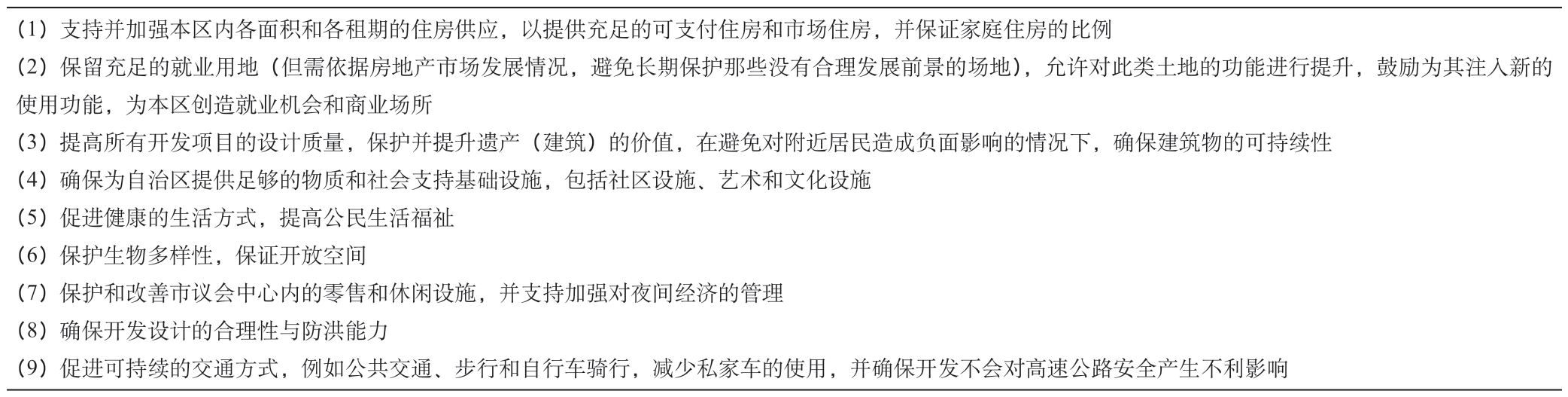

近年来与伦敦东区相关的规划主要包括2015 年发布的以伦敦东区为规划对象的《金融城周边机遇区规划纲要》[25](类似于政策区规划)和伦敦东区范围内各自治区的地方规划(类似于分区规划)。前者注重战略落实和设计引导,贴近空间规划,特别关注重点开发项目如何适应现有的和新出的政策;后者基于地方具体情况提出实施策略。《金融城周边机遇区规划纲要》针对地区发展提出了居住、就业、基础设施等9 类政策目标,围绕政策目标出台了47 项具体政策[12](表3),有效改善了东区城市环境,提供了科创产业聚集发展的基础。伦敦东区范围内的地方规划,以哈克尼区为例,《哈克尼区地方规划核心战略》(Core Strategy:Hackney’s Strategic Planning Policies for 2010-2025)同样为该地区设立了居住、就业、基础设施等方面的政策[26],同时进一步拟定了《哈克尼区发展管理地方规划》(DMLP: The Hackney Development Management Local Plan)② 该地方规划包括一系列单独的规划政策文件,称为发展规划文件(DPD)。哈克尼地方议会的核心战略(core strategy)是该区的总体战略空间规划文件,于2010 年11 月由议会通过,本身就是发展规划文件。《哈克尼发展管理地方规划》列出了详细的规划政策,议会将使用该政策来评估决策区内的规划申请和其他发展规划文件。,以制定更详细的、更符合当地特色和需求的政策[27](表4)。

表3 《金融城周边机遇区规划纲要》中的相关政策

资料来源:参考文献[12]

政策目标政策条例满足办公面积增长需求为了确保伦敦东区充足的办公空间供给,《城市边缘机遇区规划纲要》基于规划划定了特许开发权政策豁免区,规定豁免区内的办公用地不得转化为居住用地实现职住均衡发展《伦敦规划》和相关的自治区地方规划制定了关于住房和就业用地供应的政策框架促进功能混合通过再利用闲置建筑来扩充办公空间与居住空间;拆除年久失修、无产权归属的建筑物或构筑物以塑造绿色开放空间;鼓励在市镇中心及其周边地区发展多样化的零售和休闲商业,确保零售商业的存在;鼓励维持和重复利用现存历史建筑和空间;通过颁发不同的经营许可证控制引导业态发展;通过规划条件及相关协议等确保小型独立商店、小型店铺单位的营业支持边角用途和临时用途鼓励并支持对边角空间的利用,鼓励创建艺术家工作室来激活空置的、未充分使用和废弃的工业、仓库单元。但边角空间的使用不得与规划规定的土地利用方式冲突提高区域的连接性基于原有路网对公共交通进行改善,着力打造良好的自行车出行环境;自行车道的改造主要基于现有的路网和道路空间资源,在原有机动车道路上拓宽或开辟新的自行车道;区分长时间停车和短时间停车的停车空间设计;在自行车停靠点提供淋浴间、储物柜和更衣室

表4 《哈克尼区发展管理地方规划》政策目标

资料来源:参考文献[27]

(1)支持并加强本区内各面积和各租期的住房供应,以提供充足的可支付住房和市场住房,并保证家庭住房的比例(2)保留充足的就业用地(但需依据房地产市场发展情况,避免长期保护那些没有合理发展前景的场地),允许对此类土地的功能进行提升,鼓励为其注入新的使用功能,为本区创造就业机会和商业场所(3)提高所有开发项目的设计质量,保护并提升遗产(建筑)的价值,在避免对附近居民造成负面影响的情况下,确保建筑物的可持续性(4)确保为自治区提供足够的物质和社会支持基础设施,包括社区设施、艺术和文化设施(5)促进健康的生活方式,提高公民生活福祉(6)保护生物多样性,保证开放空间(7)保护和改善市议会中心内的零售和休闲设施,并支持加强对夜间经济的管理(8)确保开发设计的合理性与防洪能力(9)促进可持续的交通方式,例如公共交通、步行和自行车骑行,减少私家车的使用,并确保开发不会对高速公路安全产生不利影响

以上规划提出的政策为伦敦东区发展科创产业提供了基础,体现在以下方面。

(1)注重存量空间的利用,为科创产业提供了充足廉价的办公空间,并保障了科创人才所需的居住空间。2001 年开始,伦敦共有1 350 hm2 的工业用地转化为其他用途用地。伦敦东区范围内的哈克尼、伊斯灵顿、陶尔哈姆莱茨等区的废弃工业用地转化为其他用途用地的比例高于伦敦其他各区,工业用地比例均减少了50%左右。这些存量用地主要转换为科创产业的办公用地和本地科创人才的居住用地,较好地实现了职住平衡。

(2)补齐基础设施短板,提供科创物质基础。对原有网络系统进行的改善有效解决了科创产业发展需要的信息化条件;着力打造的良好综合交通营造了舒适安全的自行车出行环境,符合年轻化科创人才的日常生活习惯。

(3)塑造充满活力的现代化创新街区,为科创人才的工作生活提供场所。通过梳理现有的商业网点,推行微更新项目,本地区形成了充满活力的商业及服务片区。具体的措施包括增加绿色空间,拆除年久失修、无产权归属的建筑物或构筑物来塑造绿色开放空间;鼓励多样性的零售和休闲商业发展,确保咖啡馆、酒吧等零售商业的存在;提供充足的物质和社会支持基础设施,包括社区、艺术和文化设施。

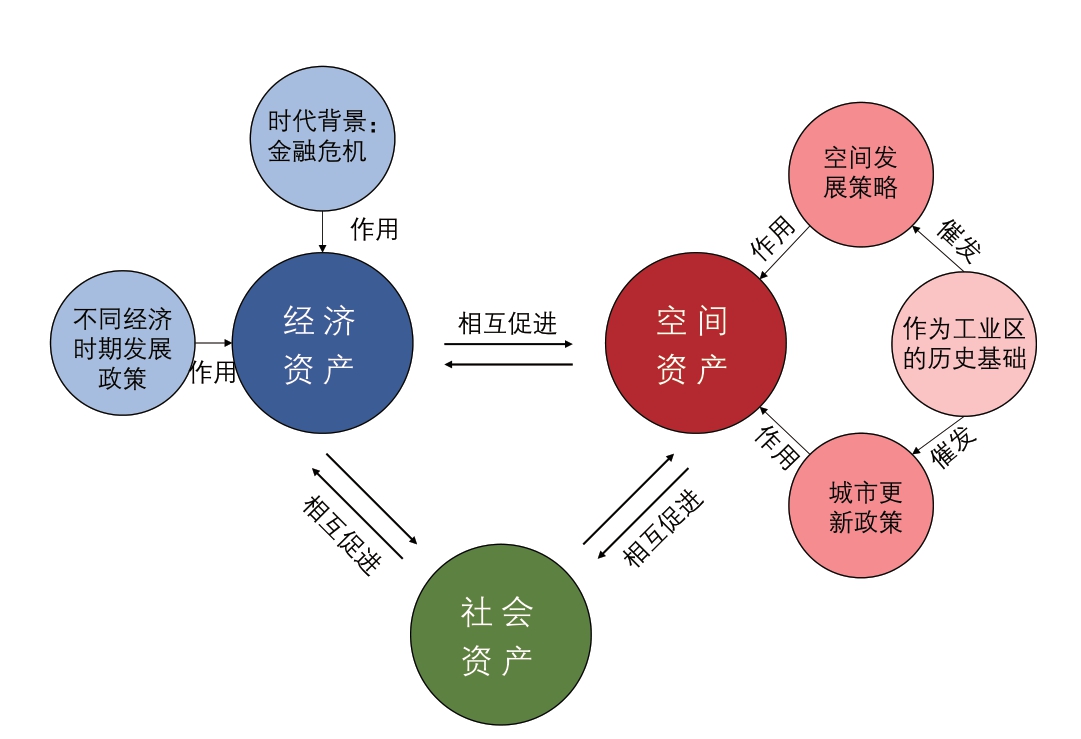

3.3 经济资产、物理资产与社会资产的互相作用促使创新城区自然形成

伦敦东区作为世界上最成功的创新城区之一,其发展过程并没有像巴塞罗那普布诺、西雅图联合湖南区等地区一样,由政府为其制定专门的科创园区发展规划,而是由企业自发进驻形成集群,进而通过政府的营销和政策支持促进高科技集群企业的发展。伦敦自身良好的城市更新基础和已成熟的更新模式,也为伦敦东区的创新发展奠定了基础。基于布鲁金斯的创新城区相关资产评价体系可以发现,伦敦东区在其经济发展过程中实现了经济资产的关键性积累,形成了竞争性优势,有利于发展该区的创新能力;这些经济资产又因伦敦东区内部及其与城市其他部分的连接性、自身的密度和功能混合等物理资产而得以加强;另外关键时间点的社会政策,如2010 年时任首相卡梅伦提出的“东伦敦科技城”发展策略,也成为促进其发展为创新城区的助力[28]。

伦敦东区作为典型的创新城区,其三大资产——经济资产、物理资产和社会资产十分明显。1990 年代英国政府对创意产业的经济扶持、2008 年后的经济转型带来中小型科创企业的聚集、2010 年提出“东伦敦科技城”愿景之后政府给予的资金支持和政策支持吸引了核心企业的进驻,如亚马逊、谷歌校园(Google Campus)等,形成了伦敦东区的经济资产。伦敦东区早期遗留下来的工业用地转化而成的办公空间,历版《伦敦规划》提出的空间发展政策在住房、基础设施和公共交通上的改善以及伦敦东区自身毗邻伦敦中心区的优越区位条件,成就了伦敦东区的物理资产。以伦敦东区为对象的政策区规划和地方规划促进了内部街区氛围的营造,吸引了科创人才的入驻,形成了伦敦东区的创新生态网络,培育了伦敦东区的社会资产。在伦敦东区缺乏主力学术机构(伦敦东区范围内最初并没有大学及研究机构)带动的情况下,伦敦成熟的城市更新做法以及各层级空间发展政策打造的物理资产也极大地促进了伦敦东区的发展。可以这么认为,伦敦东区的兴起是在特定的经济背景下内生成长的产物,伦敦的空间发展战略、城市更新政策与经济政策共同作用,形成了其转型发展的土壤,在这个过程中经济资产、物理资产和社会资产是互相促进的(图9)。

图9 伦敦东区科创特色城市更新模式总结

资料来源:作者绘制

4 结论

当前,伦敦东区科创产业的发展也存在着自身的局限与问题。有评论指出伦敦东区科创产业的繁荣更多是政府公关上的成功,创业企业数量虽多,但大多是小型数字经济公司[29];伦敦东区的迅猛发展导致该地区房价大幅度攀升,提高了企业的创新成本[30];高校与研究机构的缺乏是该地区创新经济发展的一大瓶颈。在高端科创产业的聚集下,如何有效控制本地生活成本与相关租金,避免对居民生活空间和文创产业造成过度挤压;如何利用科创产业发展带来的机遇实现支付转移,更多地惠及本地区居民,创造就业岗位等,都是可持续城市更新必须考虑的问题。“伦敦东区”已经不仅仅是一个空间范围,它更是一种思维方式,虽然这个区域内的租金上涨,但这个创新业态已经完成了它的使命,类似的模式也启示后来者现在的创业公司需要在怎样的城区内创业和生活。

伦敦东区的历史、区位和产业组合成就了它作为一个创新城区的独特性。其科创特色的城市更新经验启示我们,创新城区并不一定要政府制定专门的创新城区空间发展规划,一个连接性良好,开放、多元、融合的城区是创新生态系统形成壮大的基础,而这样的城区是在历年来空间发展战略和更新政策的多重影响下形成的。这是一个自上而下由政府制定空间、人才、税收等支持政策与自下而上的企业自身谋求发展相结合的过程。当创新从郊区回到城区,只有空间充足、租金具有吸引力、设施过硬、便于交流,才能吸引人才在此创业发展。建议政府营造适宜的空间环境,创造优惠条件吸引主力机构入驻,建立市场化的产学研协作体系,提供支持创业初期小微企业发展等政策来培育滋养创新生态系统。

[1] 类彦辉, 黄国磊. 英国城市更新研究——以克莱德滨水区为例[J]. 城市住宅, 2018(12): 47-50.

[2] 易晓峰. 从地产导向到文化导向——1980 年代以来的英国城市更新方法[J]. 城市规划, 2009(6): 66-72.

[3] 安德鲁·塔隆. 英国城市更新[M]. 同济大学出版社, 2017.

[4] 董奇. 伦敦城市更新中的伙伴合作机制[J]. 规划师, 2005(4): 100-103.

[5] The Brookings Institute. The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America[R]. 2014.

[6] 李健, 屠启宇. 创新时代的新经济空间:美国大都市区创新城区的崛起[J]. 城市发展研究, 2015(10): 85-91.

[7] 邓智团. 创新街区研究:概念内涵、内生动力与建设路径[J]. 城市发展研究, 2017(8): 42-48.

[8] 李健. 创新驱动城市更新改造:巴塞罗那普布诺的经验与启示[J]. 城市发展研究, 2016(8): 45-51.

[9] 任俊宇, 刘希宇. 美国“创新城区”概念、实践及启示[J]. 国际城市规划, 2018(6): 49-56. DOI: 10.22217/upi.2017.093.

[10] 任俊宇, 袁晓辉. 北京“创新城区”发展水平评价及建议[J]. 北京规划建设, 2018(3): 170-173.

[11] Greater London Authority. The London plan: spatial development strategy for Greater London[EB/OL]. (2004-02)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2004.pdf.

[12] Greater London Authority. City fringe opportunity area planning framework[EB/OL]. (2015-12)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/city_fringe_oapf_adopted_dec_2015.pdf.

[13] 张卫良. 19 世纪伦敦东区:一个城市的“另类世界”[J]. 世界历史,2015(5): 52-64.

[14] GB Historical GIS, University of Portsmouth. Hackney district through time[EB/OL]. [2019-11-11]. http://www.visionofbritain.org.uk/unit/10056858/cube/IND_SECTOR_GEN.

[15] HUDSON C. Tech-City, London’s Silicon Valley[EB/OL]. [2019-11-11].https://www.searchofficespace.com/news/tech-city-londons-silicon-valley.

[16] 缪学为. 英国创意产业发展的经验与启示[J]. 人文天下, 2015(21):28-34.

[17] AECOM, Cushman and Wakefield. London industrial land supply &economy study 2015[EB/OL]. (2016-03)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/industria_land_supply_and_economy2015.pdf.

[18] Greater London Authority. Artists’ workspace study[R/OL]. (2014-09)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/artists_workspace_study_september2014_reva_web_0.pdf.

[19] Prime Minister’s Office. East End Tech City speech[EB/OL]. (2010-11-04)[2019-11-11]. https://www.gov.uk/government/speeches/east-end-tech-cityspeech.

[20] 杜德斌, 段德忠. 全球科技创新中心的空间分布、发展类型及演化趋势[J]. 上海城市规划, 2015(1): 76-81.

[21] 田莉, 桑劲, 邓文静. 转型视角下的伦敦城市发展与城市规划[J]. 国际城市规划, 2013(6): 13-18.

[22] NATHAN M, VANDORE E, WHITEHEAD R. A tale of Tech City: the future of inner East London’s digital economy[EB/OL]. (2012-07-13)[2019-11-11]. https://citygeographics.org/2012/07/13/a-tale-of-tech-city-the-futureof-inner-east-londons-digital-economy/.

[23] 常青, 李慧敏. 大伦敦城市空间发展的战略选择与启示(上)[EB/OL].(2016-07-25)[2019-11-11]. http://mp.weixin.qq.com/s/Mfc8Q5V1Uh3NLk-8fExVUg.

[24] Greater London Authority. The London plan: spatial development strategy for Greater London[EB/OL]. (2011-07)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/past-versions-and-alterationslondon-plan/london-plan-2011.

[25] Greater London Authority. The London Plan: spatial development strategy for Greater London[EB/OL]. (2019-07)[2019-11-11]. https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/new-london-plan/draft-londonplan-consolidated-suggested-changes-version-july-2019.

[26] Hackney Council. Core strategy: Hackney’s strategic planning policies for 2010-2025[EB/OL]. (2010-11)[2019-11-11]. https://www.hackney.gov.uk/media/6826/Hackney-core-strategy-development-plan-document-December-2010-/pdf/Adopted-LDF-Core-Strategy-final-incchaptimagescov-Dec2010-low-res.

[27] Hackney Council. Local plan: development management plan[EB/OL].(2015-07)[2019-11-11]. https://hackney.gov.uk/development-managementdpd.

[28] The Brookings Institute. Advancing a new wave of urban competitiveness:the role of mayors in the rise of innovation districts[R]. 2017.

[29] HERMANN J. The failure of East London Tech City[EB/OL]. (2015-09-26)[2019-11-11]. https://life.spectator.co.uk/2015/09/the-failure-of-londons-techcity/, https://www.computerworlduk.com/careers/james-dyson-criticisesgovernment-focus-on-software-tech-city-3400397/.

[30] CAIRD J. Startups abandon Tech City as commercial rents soar [EB/OL]. (2016-04-12)[2018-03-19]. https://www.theguardian.com/medianetwork/2016/apr/12/startups-abandon-tech-city-commercial-rent-soars-eastlondon-shoreditch>.