引言

1990 年代以来,我国经济进入转型期并掀起城市化的高潮,中国城市化率从1978 年的17.92%发展到1990 年的26.41%,并在2016年达到57.35%。自2016 年进入“十三五规划”实施期以来,城市发展不再一味追求新城的增量扩张,对旧城的更新再开发也成为中国城市化的重要趋势之一。城市更新的议题逐渐受到城市研究者的关注,对城市更新的认知从经济目标导向下的大拆大建逐渐转变为重视文化生态和保护历史文脉。结合文化发展的城市更新策略开始被重视并应用于旧城的再建设。

在这样的城市发展背景下,西方城市更新的经验得到国内学者们越来越多的关注。具体来讲,目前国内学者们的研究主要关注于城市更新的历史演进和发展历程[1-5],西方国家尤其是老牌工业城市更新经验的总结和启示[6-12],以及西方城市更新相关概念、原则和方法的介绍等[13-15]。此外,文化在城市更新中发挥的作用开始受到学者们的关注。此类研究的重点主要着眼于对城市更新中的文化策略的解读[16-18],对文化政策和文化规划的简介[19-22],以及对西方具体案例的总结和对中国城市的借鉴作用[5,7,10,17,20]。虽然这些研究都涉及西方城市更新中运用的文化策略,但是目前我国文献中对于文化策略类型的具体内涵和特征却缺少系统的归纳和总结。西方城市更新中的文化策略有哪些类型?按何标准分类?不同类型的文化策略有哪些特征、内容和侧重点?这些问题在我国文献中还未得到系统的解答。这一缺失导致目前国内研究中对于文化策略在城市更新中的作用认知和价值判断仍较为笼统模糊。

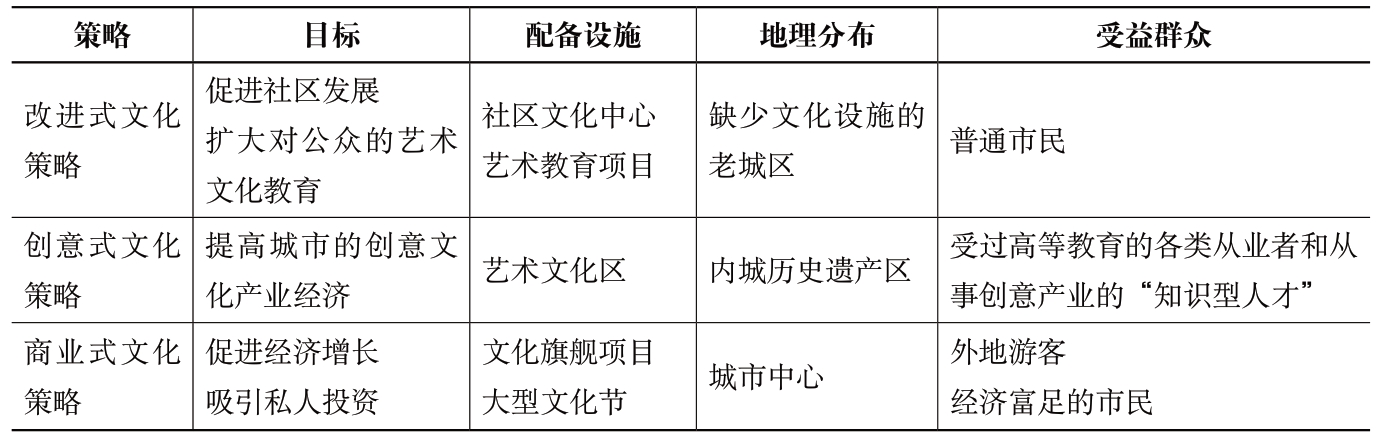

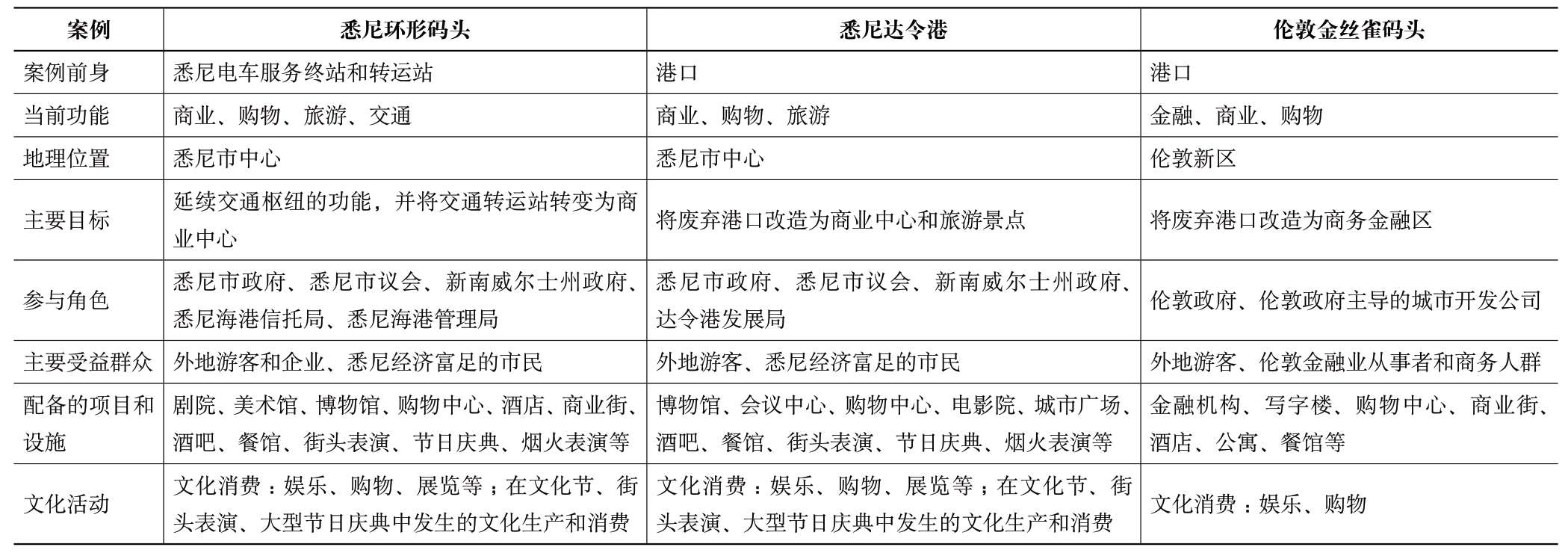

在西方的理论研究和实践中,对于城市更新中文化策略扮演的角色和发挥的作用有着比较明确和系统的区分。格罗达克和卢凯特-斯德里斯(Grodach &Loukaitou-Sideris)归纳出城市更新的改进式(progressive strategy)、创意式(creative strategy)和商业式(entrepreneurial strategy)三种文化策略[23]。他们对文化策略分类的标准主要考虑四个方面的特征:目标、配备设施、地理分布和受益群众(表1)。

表1 文化策略的类型和特征

资料来源:参考文献[23]353

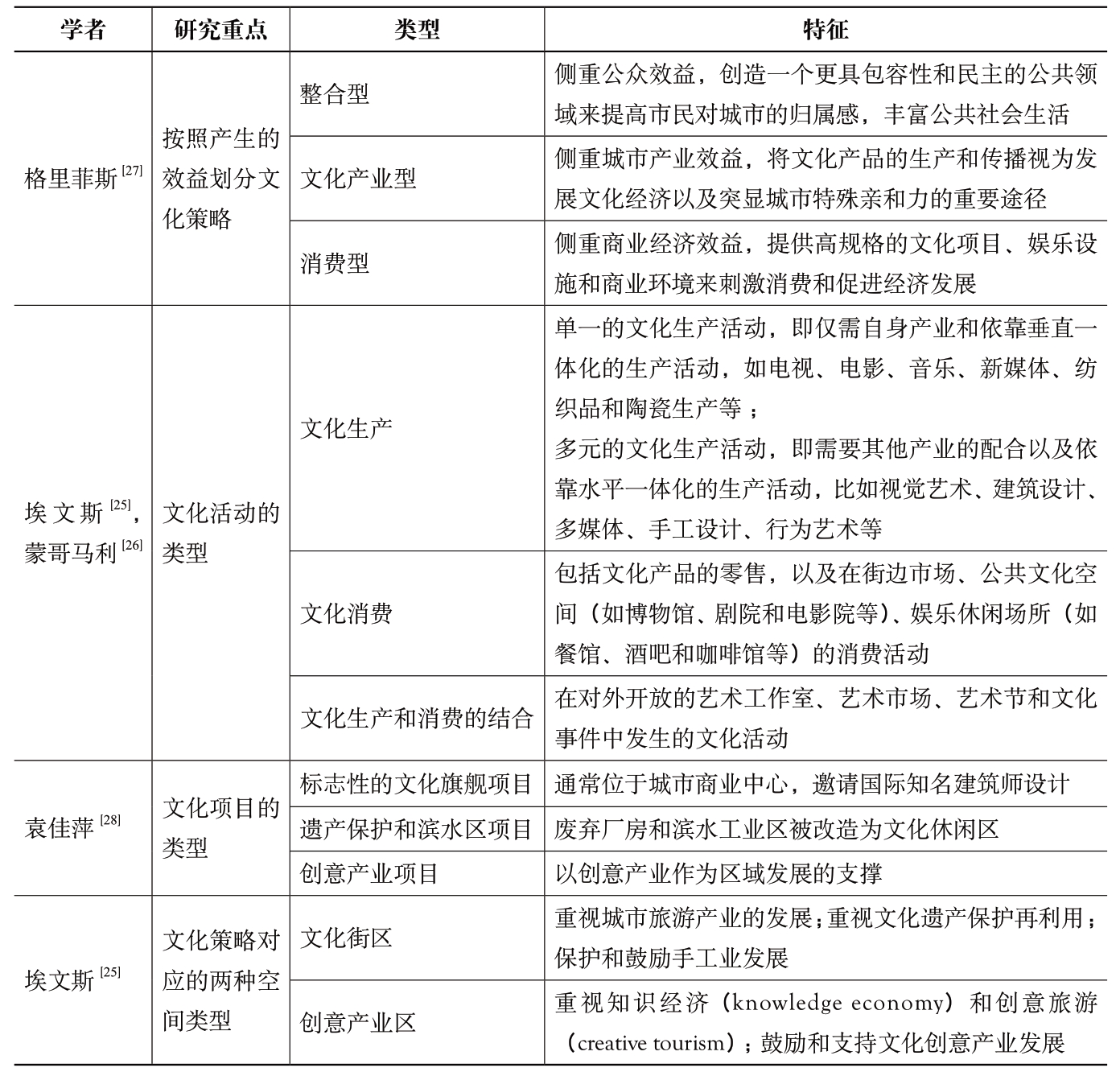

这三类文化策略被中外学者广泛引用[17,24]。但是,有的西方学者认为对文化策略的研究应该考虑更多方面的特征,比如建筑空间类型[25]、文化活动[25-26]、潜在的效益侧重[27]和文化项目[28](表2)。

表2 西方学者对城市更新中文化策略特征的研究

资料来源:作者根据参考文献[23,25-28]整理

综合以上研究,本文将格罗达克和卢凯特-斯德里斯提出的文化策略四方面特征扩展为七个方面:对应的空间类型、所产生的潜在效益、具体目标、参与角色、受益群众、配备的文化项目和设施,以及文化活动。在此基础上,下文结合伦敦和悉尼的实践案例,对改进式、创意式和商业式三种文化策略的具体特征展开讨论。

1 西方城市更新的文化策略及其特征

第二次世界大战结束后,城市更新的专业术语经历了以下演变:1950 年代的城市重建(urban reconstruction);1960 年代关注现代主义的城市新生(urban revitalization);1970 年代强调经济发展的城市重生(urban renewal);1980 年代偏向房地产的城市再开发(urban redevelopment)和1990—2010年间关注经济、文化、社会多元价值的城市更新(urban regeneration)[29]。1980—2010 年的近30 年中,文化在城市发展中发挥了越来越重要的作用。地方政府将文化发展作为城市更新的一项重要目标,通过城市规划和城市设计等手段将旧城或工业区转变为城市公共空间[23,26]。在1980 年代,重视文化发展的城市更新被普遍应用于欧洲、北美和澳大利亚的城市。

本文讨论的西方城市主要指西欧、北美和澳大利亚的城市,选取伦敦和悉尼作为研究案例。伦敦和悉尼具有各自的地理特征:伦敦是欧洲著名的河流城市,其城市发展依托于泰晤士河;而悉尼是澳大利亚最大的海港城市,环绕杰克逊港口而建立,其城市发展与海港息息相关。尽管伦敦和悉尼经历各自的发展过程,但它们在结合文化策略进行城市更新实践方面具有较为相似的历史和特征。在2012 年由英国BOP 文化创意产业咨询公司和伦敦国王学院联合发布的《世界城市文化报告》(World Cities Cultural Report)中,伦敦和悉尼被列为重要的文化城市。这两座城市在城市更新方面拥有丰富的实践案例,其成功经验具有较大的参考价值[30-31]。

英国在1970 年代的城市化率已高达85%,城市给全英国贡献了91%的经济产出,提供了89%的就业岗位[32]。伦敦及其周边地区是英国人口集聚和经济增长的重要区域。自1970 年代以来,伦敦经历了制造业、煤矿和机械等传统产业的凋零,以及新兴高技术产业、服务业和创意产业的兴盛。1990年代以来,英国政府对城市中的废弃老工业区实施城市更新,希望能重塑区域的物质环境、改善生活质量和提升经济活力[32]。伦敦政府强调将文化策略作为伦敦城市更新的重要组成部分[33]。在千禧年计划里,伦敦政府发起了大规模的城市更新运动,使得伦敦成为英国城市更新中最为活跃的城市,闲置的工业用地和棕地(brownfields)大多被转型为公共空间[34]。

与伦敦类似,悉尼的发展依托于19 世纪的工业革命。第二次世界大战后,伴随着经济、工业和文化方面的迅速发展,悉尼从欧洲殖民聚落地转变为世界著名的海港城市[35]。悉尼的工业老区记录了其制造业和运输业从辉煌转向衰败的历史[36]。1980 年代以来,在悉尼政府的推动下,悉尼大量19 世纪和20 世纪的工业建筑和景观被改造再利用。

1.1 改进式文化策略

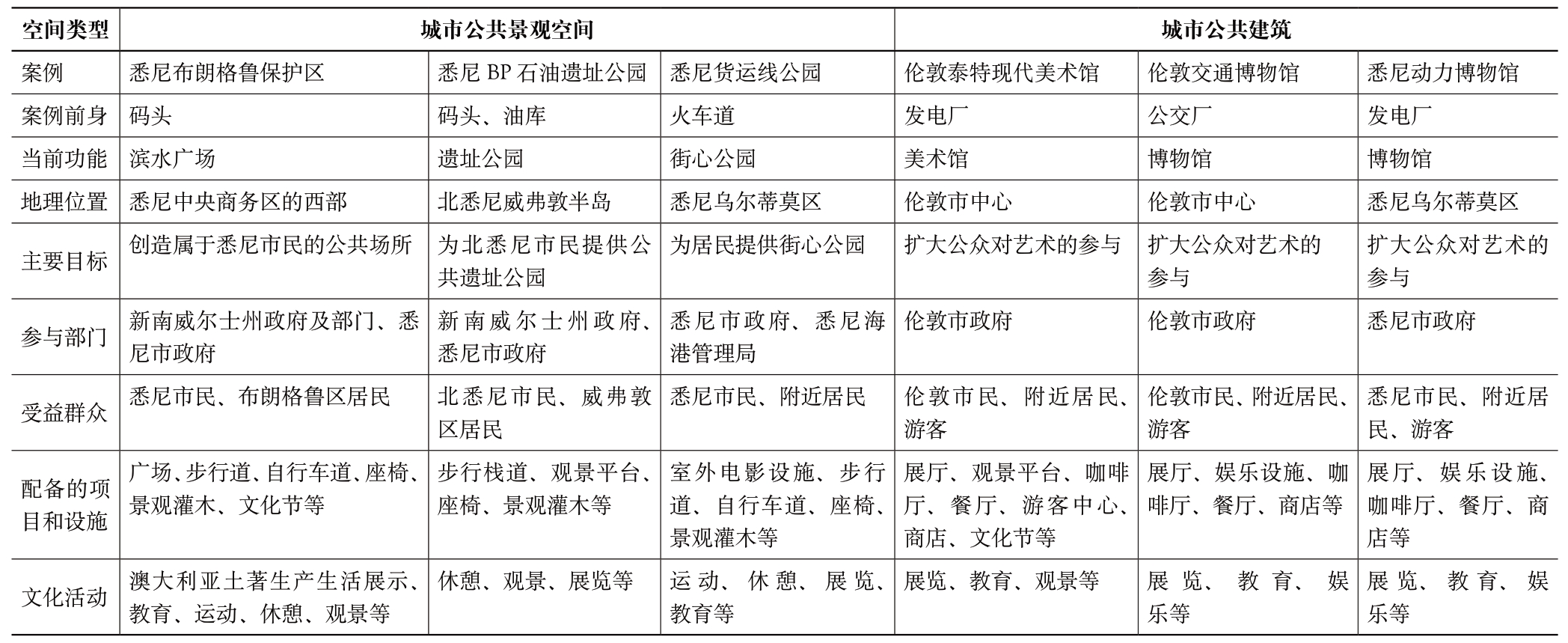

改进式文化策略源于1960 年代发生在西方国家的追求平等权利的公众政治运动,其中文化是弱势群体维护自身利益和谋求福祉的载体[23]。社区居民自发成立组织,比如以社区委员会的形式向政府和开发商提出改善社区环境、维护居民生活方式和促进邻里和睦等诉求[1]。该策略目前成为政府保障公共福利的重要内容,其重点是为公民提供、维护和争取广泛平等的公共利益,减少经济差距和社会不公[37]。表3 结合伦敦和悉尼的相关实践案例,对改进式文化策略的主要特征进行了归纳总结。这种策略通常适用于小型的城市更新项目,将废弃的小型码头和厂房改造为城市公共景观空间,比如遗址公园、社区广场、街心公园等;或者再利用为城市公共建筑,比如博物馆、美术馆、剧院、社区艺术中心等。该策略的主要实施者是地方政府和政府文化部门,其目标受益群众是本地普通市民。

表3 改进式文化策略的案例以及特征总结

1.1.1 城市公共景观空间案例:悉尼布朗格鲁保护区

悉尼布朗格鲁保护区是悉尼最古老的工业基地,早在1830 年代被用作运输码头并承担悉尼的商业贸易。由于该区域曾经的工业用地性质,周边社区缺少基础设施,尤其缺乏附近居民日常运动、休憩、交流的公共场所。新南威尔士州政府于2005 年决定要将此区域改造为“属于悉尼市民的公共场所”[38],希望能为布朗格鲁区居民和悉尼市民创造一个自然公园。2015 年改造完毕并免费向公众开放,成为悉尼重要的城市公共空间(图1)。

图1 悉尼布朗格鲁保护区

资料来源:作者拍摄于2017 年

此外,悉尼BP 石油遗址公园(Former BP Site)(图2)和货运线公园(The Goods Line)(图3)也属于利用了改进式策略的室外公园和广场类型。这些案例通过将缺少文化设施的老工业区进行改造,再利用成为城市新公共空间,为附近社区和悉尼市民配备日常休闲娱乐设施和提供运动、交流和休憩的公共场所。

图2 悉尼BP 石油遗址公园

资料来源:作者拍摄于2015 年

图3 悉尼货运线公园

资料来源:作者拍摄于2017 年

1.1.2 城市公共建筑案例:伦敦泰特现代美术馆

伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern Gallery)属于利用了改进式文化策略的城市公共建筑类型(图4)。在1980年代后期,由于老泰特美术馆不能提供足够的展览空间,伦敦市政府决定另辟新馆。废弃10 年之久的河岸发电厂在地理位置、空间结构和建筑风格方面都具有改进优势。英国政府组织国际建筑设计竞赛,强调河岸发电厂的改造必须得到“公众的认可和支持”[39]。瑞士建筑师赫尔佐格和德梅隆(Helzog &de Meuron)保留老发电厂的造型和体量,改造再利用电厂内部空间,使之成为集展览、办公、观景等功能于一体的大型美术馆。泰特现代美术馆现在伦敦是非营利性的公共建筑,对外免费开放,在公众教育方面起着积极的作用。美术馆为伦敦市民免费提供公共教育,比如发展青年团体、开展青年大使计划和成立教育研讨会来支持青少年的艺术学习。

图4 伦敦泰特现代美术馆

资料来源:作者拍摄于2017 年

同类案例还有伦敦交通博物馆(London Transport Museum)(图5)和悉尼动力博物馆(Sydney Powerhouse Museum)。在这些案例中,历史老建筑被改造为美术馆、博物馆和剧院等城市公共建筑,通过引进文化教育项目和提供文化设施来扩大公众对文化艺术的参与度,丰富市民文化生活,振兴弱势群体社区以及加强社区影响力。

图5 伦敦交通博物馆

资料来源:作者拍摄于2017 年

1.2 创意式文化策略

创意文化在近30 年的城市发展中得到广泛关注,主要是因为1980 年代出现的新社会群体和创意文化产业[40]。一方面,新社会群体主要包括城市中产阶层和创意阶层(creative class),即受过高等教育的各类从业者和创意文化产业者。他们在社会总人口中所占比例加大,并逐渐持有重要的话语权。另一方面,创意文化产业在城市经济发展和地方营销中扮演日益重要的角色。创意文化产业包括电影和视听艺术、设计与工艺、媒体艺术、音乐表演等产业[41]。正如佛罗里达(Florida)所推崇的创意城市理念:创意产业和有趣独特的场所往往能吸引市民和资本[42]。他认为刺激城市经济增长的驱动力不是城市的商业环境,而是城市创意阶层集聚的地方,因为这些地方往往能包容多样化和开放的新思想。地方政府重视并应用创意式文化策略,通过提供改善生活质量和生活方式的文化设施来吸引城市中产阶级和创意阶层。

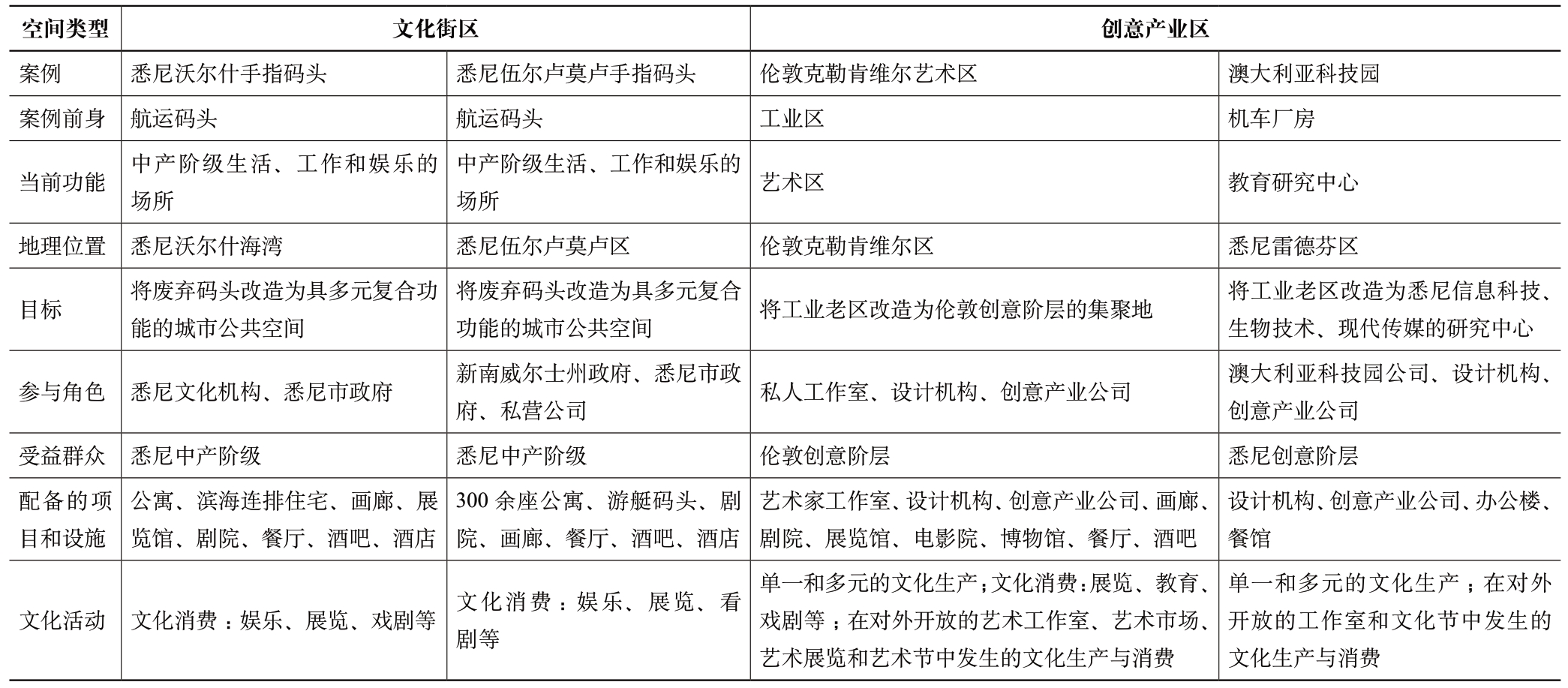

创意式文化策略侧重文化效益,其目标为支持城市中产阶级和创意阶层的文化生产和消费、促进区域的文化创意产业和提高文化经济效益(表4)。配备的文化设施有创意产业机构(如艺术家工作室、创意产业公司、文化媒体机构等)、城市公共文化空间(如画廊、剧院、博物馆、电影院等)和城市休闲娱乐空间(如特色餐馆、咖啡厅、俱乐部等)。埃文斯(Evans)将创意式文化策略的建筑空间分为文化街区(cultural quarters)和创意产业集聚区(creative industry clusters)两类[25]。文化街区是满足经济较富足的中产阶级文化消费的区域,侧重文化遗产的保护和再利用,以及保护和鼓励手工业;创意产业区是集聚高密度城市创意阶层的区域,侧重创意文化产业和展示城市文化的创造。

表4 创意式文化策略的案例以及特征总结

1.2.1 文化街区案例:悉尼沃尔什手指码头

文化街区侧重城市文化效益和文化经济的发展,为经济较富足的中产阶级提供工作、生活和交流的场所,并通过带动酒吧餐饮、公共展览、休闲娱乐等行为来凸显城市的特殊亲和力。此类案例有悉尼的沃尔什手指码头(Walsh Finger Wharf)(图6)、伍尔卢莫卢手指码头(Woolloomooloo Finger Wharf)(图7)和亚历山大广场(The Grounds of Alexandria)(图8)等。

图6 悉尼沃尔什手指码头

资料来源:作者拍摄于2017 年

图7 悉尼伍尔卢莫卢手指码头

资料来源:作者拍摄于2015 年

图8 悉尼亚历山大广场入口

资料来源:作者拍摄于2017 年

沃尔什手指码头的目标群众为悉尼经济较富足的中产阶级。码头保留原先的平面布局以及码头上的工业建筑物框架,重新划分室内空间,将原先运输和储存的功能置换为集餐饮、酒吧、画廊、舞蹈中心、艺术创作、博物馆、剧院等于一体的具有多元复合功能的城市文化空间,以满足中产阶级多样性的文化消费需求。码头现容纳了悉尼本土知名的音乐表演机构和艺术文化组织;拥有多家特色餐馆、酒吧、精品酒店等来带动该区域的旅游副业发展;提供雕塑展览、码头历史展览、戏剧展览等来营销码头文化影响力和调动悉尼中产阶级对该区域艺术文化的参与。再者,部分码头建筑被改造为私人滨海联排住宅,为城市中产阶级提供新型和有趣的住宿方式。

1.2.2 创意产业区案例:伦敦克勒肯维尔艺术区

创意产业区通过结合创意产业更新老工业区、吸引本土创意阶层集聚、支持创意阶层的文化生产、展示文化产品和鼓励举行艺术文化活动等举措,来提高区域文化创造的影响力和促进城市创意产业的经济效益。此类案例有伦敦克勒肯维尔(Clerkenwell)艺术区(图9)、伦敦南岸(Southbank)艺术区和澳大利亚科技园(Australian Technology Park)(图10)等。

图9 伦敦克勒肯维尔艺术区

资料来源:作者拍摄于2017 年

图10 澳大利亚科技园

资料来源:作者拍摄于2017 年

克勒肯维尔艺术区的目标群众是城市创意阶层,该人群被视为能刺激当地文化消费、促进创意产业和提高文化经济所必不可少的人群。伦敦克勒肯维尔艺术区的兴起和发展的推动者有从事创意产业的私营公司及个人,还有政府部门和公共文化机构。在1980 年代,伦敦年轻的创意产业从业者、艺术家和设计师将克勒肯维尔区部分老厂房改造成工作室。随着创意产业公司、文化机构、餐厅及酒吧的入驻,克勒肯维尔区逐渐成为伦敦知名的创意产业区。克勒肯维尔艺术区定期举办一系列艺术展览和文化节,例如伦敦建筑双年展(London Architecture Biennale)、克勒肯维尔设计周(Clerkenwell Design Week)以及克勒肯维尔节(Clerkenwell Festival)等。

1.3 商业式文化策略

商业式文化策略关注经济效益,综合发展文化、商业和旅游产业来提升城市经济发展。在激烈的城市竞争背景下,城市企业化已经渗透到各地政府的城市治理和规划中[9],而文化项目则被视为建立城市品牌、营销城市形象以及加强城市地位的重要手段[25]。当地政府通过一系列城市营销的策略和规划设计,比如建设大型文化设施和旗舰项目、提供高规格的商业综合体、举办大型文化节等,将城市形象营销为“可以去玩的地方”(a place to play)[23],因此比安奇尼(Bianchini)称商业式文化策略具有“消费主义至上”的特点[37]。

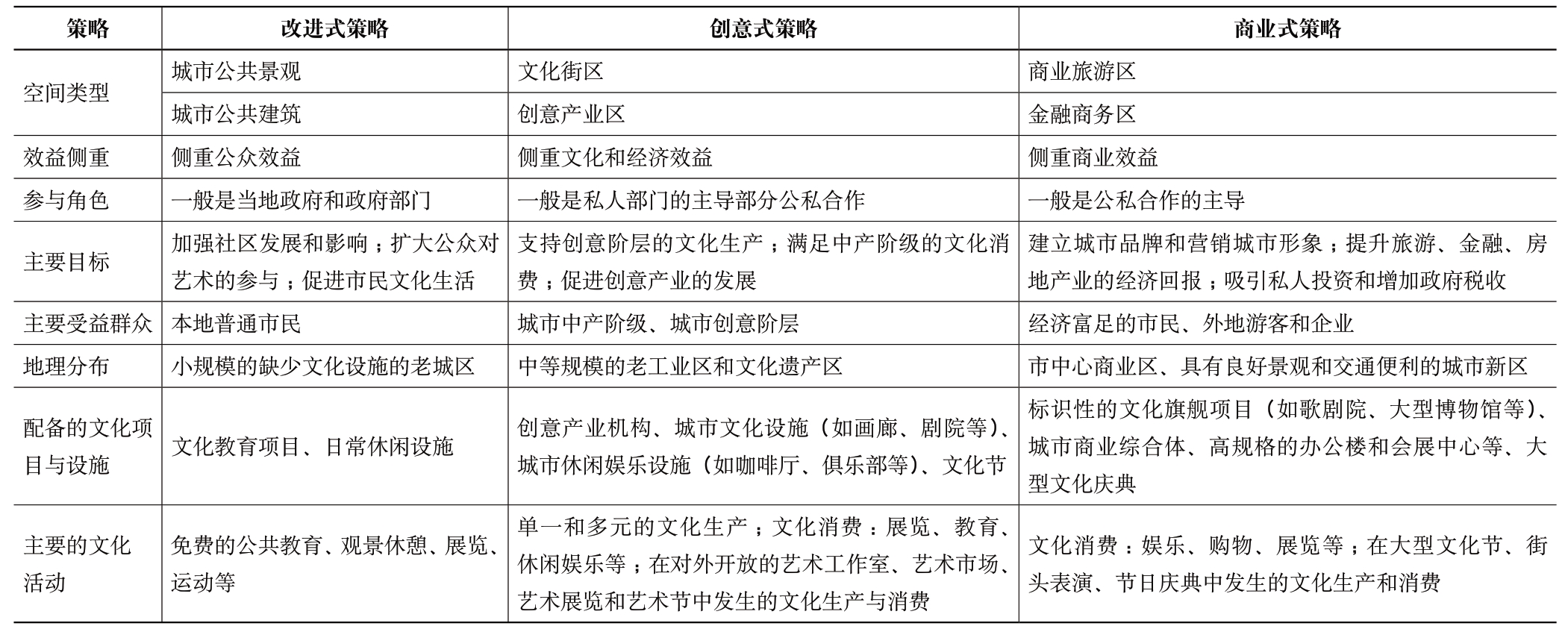

以悉尼环形码头(Circular Quay)(图11)为例,该码头前身是悉尼的交通转运站,现在是集娱乐、商务、旅游、办公和购物等为一体的城市商业中心区[43]。环形码头将经济富裕的悉尼市民和外地游客作为目标群众,提供各类文化和商业设施以刺激这类人群的消费和推动当地旅游。首先,强化周边地标——悉尼歌剧院和悉尼海港大桥,在两个地标之间的滨水地带增加城市公共建筑以丰富区域的文化设施。其次,环形码头保留工业厂房并再利用为餐馆、咖啡馆和酒吧;保护码头附近的岩石区(The Rocks)并改造为游客观光区。第三,增加休闲娱乐场所来提升区域的商业氛围,以及鼓励街头艺人表演、举办大型文化节和烟火表演等来满足不同游客消费的需求。环形码头的城市更新在悉尼的商业和文化方面发挥了积极影响。悉尼市在2016 年对码头的重要区域继续实施改造,旨在提供一个促进区域经济增长和提供更多就业机会的商业办公综合体。这些举措吸引了大量私人投资,比如中国万达公司投资10 亿澳元用于住宅、酒店、商业和广场开发等[44]。另外,环形码头每年举行长达三周的悉尼灯光节(Vivid Sydney)来带动旅游产业。在2016 年,来自23 个国家的150多名艺术家参与这场盛事,提供了190多场音乐演出和90 多个艺术展和吸引了来自全球的231 万游客[45]。

图11 悉尼环形码头

资料来源:作者拍摄于2017 年

与悉尼环形码头类似的案例还有悉尼达令港(Darling Harbour)(图12)和伦敦金丝雀码头(Canary Wharf)(图13)。这些城市更新案例在促进城市的经济增长、提高城市的政治影响和发展城市文化方面都起到了积极作用。比如改造后的达令港增加了1 000 多个门面、100 多家咖啡店和30家酒店,为悉尼创造了4 000 多个就业机会和吸引了多达1.5 亿的旅游者[46]。

图12 悉尼达令港

资料来源:作者拍摄于2015 年

图13 伦敦金丝雀码头

资料来源:作者拍摄于2017 年

结合这些案例,表5 归纳了商业式文化策略的特征:侧重商业效益,适用于市中心和新区的大型城市更新项目,目标群众为本地经济富足的市民、外地游客和大型企业,推动者为地方政府、地方政府主导的城市开发公司以及大型私人房地产公司。国际知名建筑师通常被邀请来设计标新立异的建筑项目和打造高规格的标志性场所,以实现城市营销的效果[28,31]。最终目的是吸引私人投资项目,推动城市旅游业、房地产业和金融业的发展和增加政府税收。然而需要指出的是,此类型的城市更新备受质疑,虽然可以带来直接的经济回报、促进城市和区域的整体经济发展,但是部分西方学者认为该策略过于重视商业利益,不利于城市和社区的综合发展。彭特(Punter)和莫里森(Morrison)批评这些项目对城市有“象征性的破坏”(symbolic devastation),建筑的巨大尺度和奇特造型与城市的历史文脉格格不入[31,47]。

表5 商业式文化策略的案例以及特征总结

2 西方城市更新中文化策略对中国的启示

结合伦敦和悉尼的实践案例,本文归纳了城市更新的改进式、创意式和商业式文化策略的主要特征。如表6 所示,三类文化策略的特征包括空间类型、效益侧重、主要目标、受益群众、地理分布、配备的文化设施和项目、以及主要的文化活动。

表6 城市更新中的文化策略类型和特征

我国现处于快速城市化的发展阶段,旧城更新已成为城市快速扩张和城市更新的重要途径。各地政府对城市建设的渴求造就了城市更新实践在中国“面广量大”的现实[9]。与西方国家的经历相似的是,中国城市更新项目也开始重视文化策略的运用,而实际的情况却是商业发展仍占主导,甚至是商业利益凌驾于公共利益之上,而社会效益和文化价值却往往被忽略。在这些城市更新项目里,历史文化遗产只是被当做营销项目知名度和提高土地价值的载体。通常的做法是保留很少量的文化遗产,推平大部分的历史建筑来发展高经济回报的房地产和商业地产项目。这样的模式虽然能在短期内迅速提高老城区的经济效益,但是单一追求土地价值会导致历史脉络在大拆大建中迅速消逝。这些问题的产生与当前对城市更新中的文化策略的认知和判断有很大关系。规划研究设计者和项目决策者对城市更新中文化策略的认知单一,并对文化实践的价值判断缺乏标准。

结合伦敦和悉尼的经验,本文为国内规划研究设计者和项目决策者提供了对文化策略在城市更新中的作用认知和价值判断。西方城市的经验表明,城市更新中的文化策略类型和内涵并不能一概而论。文化策略的应用对于社区归属感与凝聚力的增强、文化创意产业的发展、城市形象塑造和城市经济提升等具有重要作用。文化策略的价值内涵体现在社会效益、文化价值和商业利益方面。改进式、创意式和商业式文化策略有不同的侧重点和内容。根据不同的受益群众、主要目标和侧重的潜在效益而采用不同的文化策略,配备相应的文化设施和项目,鼓励不同的角色参与,支持多样化的文化活动。总结文化策略特征对于国内城市更新实践项目的主要启示是:发挥项目参与者的不同作用,鼓励多样的开发机制和建设模式。项目决策者应分析谁投资、谁建设、谁使用、谁管理和谁受益。

(1)改进式文化策略关注普通市民的公众效益,对应小型城市更新项目,依靠当地政府投资、建设和管理,受益者和使用者为当地居民。因此改进式文化策略在实施时应首先考虑公众利益,例如是否会丰富市民文化生活、是否会扩大公众对艺术文化的参与等。

(2)创意式文化策略的侧重是城市创意阶层的文化效益,对应的城市更新项目往往是自下而上,依赖于城市中产阶级、创意公司和艺术家的主导。当地政府不再是该策略最重要的角色,而是起着引导的作用,例如出台相应的扶持政策来促进文化产业化发展,提供良好的文化产业环境来鼓励中产阶级和创意阶级的文化生产和消费。

(3)商业式文化策略重视文化要素带来的潜在商业效益,其开发和建设依赖于当地政府和大型商业公司的公私合作。这一类型的城市更新项目通常与城市或者区域的转型息息相关。城市政府的身份应从治理城市的“管理者”转变为“企业者”,例如政府通过改善区域基础设施,建设大型文化旗舰项目和旅游地标等一系列城市营销的策略来吸引更多大型商业项目和投资。

随着社会的经济发展,日益增长的文化需求和文化消费会影响到城市空间的更新利用。城市更新对文化策略的重视将成为必然。本文对国外研究文献和城市案例的总结有助于为探索适应中国城市背景的途径提供借鉴。但是值得注意的是,以上总结主要基于西方国家的城市更新实践和研究成果,对西方城市的政治经济制度、社会文化环境、发展阶段和作用机制需要有进一步的判断分析。探索适合中国城市政治、经济和文化背景的策略以解决旧城更新出现的问题是一个重要议题。中国当前的旧城更新经常受到历史文脉缺位和社会公正的质疑,在旧城更新和改造过程中如何权衡商业发展、文化效益和社会公正始终是当前中国城市所面临的一大挑战,如何在旧城更新中保证更加包容、公共、多样的城市空间也是城市研究者们今后亟待考虑的问题。

注:文中未标注资料来源的表格均为作者整理绘制。

感谢两位匿名审稿专家和编辑老师对本文提出的宝贵修改意见。

[1] 方可.西方城市更新的发展历程及其启示[J].城市规划汇刊,1998(1): 59-61.

[2] 吴炳怀.我国城市更新理论与实践的回顾分析及发展建议[J].城市研究,1999(78): 25-30.

[3] 张乃戈,朱韬,于立.英国城市复兴策略的演变及“开发性保护”的产生和借鉴意义[J].国际城市规划,2007(4): 11-16.

[4] 董玛力,陈田,王丽艳.西方城市更新发展历程和政策演变[J].人文地理,2009,24(5):42-46.

[5] 罗翔.从城市更新到城市复兴:规划理念与国际经验[J].规划师,2013,29(5): 11-16.

[6] 程大林,张京祥.城市更新:超越物质规划的行动与思考[J].城市规划,2004(2): 70-73.

[7] 于立,Jeremy Alden.城市复兴——英国卡迪夫的经验及借鉴意义[J].国外城市规划,2006(2): 23-28.

[8] 杨震,徐苗.城市设计在城市复兴中的实践策略[J].国际城市规划,2007(4): 27-32.

[9] 杨震.城市设计与城市更新:英国经验及其对中国的镜鉴[J].城市规划学刊,2016 (1):88-98.

[10] Ivan Turok,邢铭,张平宇.老工业城市的复兴:格拉斯哥的经验及对中国东北的启示[J].国外城市规划,2005(1): 60-64.

[11] 易晓峰.从地产导向到文化导向——1980年代以来的英国城市更新方法[J].城市规划,2009,33(6): 66-72.

[12] 易晓峰.合作与权力下放:1980 年代以来英国城市复兴的组织手段[J].国际城市规划,2009,24(3): 59-64.

[13] 朱力,孙莉.英国城市复兴:概念、原则和可持续的战略导向方法[J].国际城市规划,2007(4): 1-5.

[14] 吴晨.城市复兴中的城市设计[J].城市规划,2003(3): 58-62.

[15] 佘高红,朱晨.从更新到再生:欧美内城复兴的演变和启示[J].城市问题,2009(6):77-83.

[16] 姜华,张京祥.从回忆到回归:城市更新中的文化解读与传承[J].城市规划,2005(5):77-82.

[17] 郑憩,吕斌,谭肖红.国际旧城再生的文化模式及其启示[J].国际城市规划,2013,28(1): 63-68.

[18] 于立,张康生.以文化为导向的英国城市复兴策略[J].国际城市规划,2007(4): 17-20.

[19] 黄鹤.西方国家文化规划简介:运用文化资源的城市发展途径[J].国外城市规划,2005(1): 36-42.

[20] 黄鹤.文化政策主导下的城市更新——西方城市运用文化资源促进城市发展的相关经验和启示[J].国外城市规划,2006(1): 34-39.

[21] 李祎,吴义士,王红扬.从“文化政策”到“文化规划”——西方文化规划进展与编制方法研究[J]. 国际城市规划,2007(5): 75-80.

[22] 董奇,戴晓玲.英国“文化引导”型城市更新政策的实践和反思[J].城市规划,2007(4):59-64.

[23] GRODACH C,LOUKAITOU-SIDERIS A.Cultural development strategies and urban revitalization[J]. International journal of cultural policy,2007,13(4): 349-370.

[24] CHEN J,JUDD B,HAWKEN S.Adaptive reuse of industrial heritage for cultural purposes in Beijing,Shanghai and Chongqing[J].Structural survey,2016,34(4/5): 331-350.

[25] EVANS G.From cultural quarters to creative clusters: creative spaces in the new city economy[M]// LEGNER M.The sustainability and development of cultural quarters:international perspectives.Stockholm: Institute of Urban History,2009.

[26] MONTGOMERY J.Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration.Part 1:conceptualising cultural quarters[J].Planning practice and research,2003(4): 293-306.

[27] GRIFFITHS R.Cultural strategies and new modes of urban intervention[J].Cities,1995(4):253-265.

[28] YUEN B.Urban regeneration in Asia megaprojects and heritage conservation[M]//LEARY M E,Mc CARTHY J,eds.The Routledge Companion to Urban Regeneration.Routledge,2013.

[29] ROBERTS P.The evolution,definition and purpose of urban regeneration[M]//ROBERTS P,SYKES H.Urban regeneration: a handbook.London: Sage,2000.

[30] THALIS P,CANTRILL P.Public Sydney:drawing the city[M].Sydney: Co-published by the Historic Houses Trust of New South Wales and Faculty of the Built Environment,University of New South Wales,2013.

[31] PUNTER J.Reflecting on urban design achievements in a decade of urban renaissance[M]// PUNTER J.Urban design and the British urban renaissance.New York: Routledge,2010.

[32] The Urban Task Force.Towards an urban renaissance [M].London: Taylor and Francis,2003.

[33] Greater London Authority.Cultural metropolis:the Mayor’s priorities for culture 2009-2012[M].London: Greater London Authority,2008.

[34] 杨震,于丹阳.英国城市设计: 1980 年代至今的概要式回顾[J].建筑师,2018(1): 58-66.

[35] McGUIRK P,O’NEILL P.Planning a prosperous Sydney: the challenges of planning urban development in the new urban context[J].Australian geographer,2002 (3): 301-316.

[36] MacMAHON B.The architecture of east Australia: an architectural history in 432 individual presentations[M].London: Edition Axel Menges,2001.

[37] BIANCHINI F.Remaking European cities: the role of cultural policies[M]// BIANCHINI F,PARKINSON M.Cultural policy and urban regeneration: the west European experience.Manchester: Manchester University Press,1993.

[38] HAWKEN S,MACKENZIE B.Barangaroo reserve[J].Landscape architecture Australia,2016,149: 40-50.

[39] DEAN C,DONNELLAN C,PRATT A C.Tate modern: pushing the limits of regeneration[J].City,culture and society,2010 (1): 79-87.

[40] ROODHOUSE S.Cultural quarters principles and practices[M].Chicago: The University of Chicago Press,2006.

[41] UNESCO: United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization.Habitat iii Issue Papers-4: urban culture and heritage[EB/OL].(2015-05-31)[2018-07-20].http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ISSUE-Paper-En.pdf.

[42] FLORIDA R.The rise of the creative class: and how it’s transforming work,leisure,community,and everyday life[M].New York: Basic Books,2002.

[43] MARSHALL R.Waterfronts in post-industrial cities[M].London: Taylor &Francis,2001.

[44] The Sydney Morning Herald.Wanda launches$1b One Circular Quay project[EB/OL].(2017-05-02)[2018-07-20].http://www.smh.com.au/business/property/wanda-launches-1bn-onecircular-quay-project-20170501-gvw8mj.html.

[45] New South Wales Government.Vivid Sydney 2016 smashes visitors record with 2.3 million[EB/OL].(2016-06-27)[2018-07-20].http://www.destinationnsw.com.au/wpcontent/uploads/2016/06/20160627-vividsydney-2016-smashes-visitor-record-with-2.3-million.pdf.

[46] 陈洁.滨水工业遗产保护再利用: 悉尼实践案例及其经验[M]// 刘伯英.中国工业遗产调查、研究与保护(七)——2016 年中国第七届工业遗产学术研讨会论文集.北京:清华大学出版社,2017: 559-567.

[47] MORRISON G.Look at me.The Guardian[EB/OL].(2004-07-12)[2018-07-20].https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/jul/12/architecture.regeneration.