随着全球性资源枯竭、气候变暖和环境污染等生态问题的凸显,1971 年联合国教科文组织“人与生物圈”(Man and Biosphere)计划所提出的“生态城市”(ecocity)成为应对以上生态危机的关键。对此,1980 年代以来世界各国学者从抑制用地扩张、保护绿化环境、倡导节能减排等方面相继提出了诸如“紧凑”“绿色”“低碳”“碳中和”等城市可持续发展模式。其中,城市生态学领域的学者依据生态系统学原理提出“社会—经济—自然”复合的城市生态系统[1],从而为探求生态城市的内在结构、功能关系和运行机制提供了生态学理论视角。另外,缘起于1960 年代的“城市代谢”(urban metabolism)概念也自1990 年代始再度成为城市生态学和其他交叉学科介入生态城市研究的焦点。

城市代谢概念最早于1965 年由美国生态学家阿贝尔·沃尔曼(Abel Wolman)针对美国城市生态问题提出[2]。他将城市生态系统与生物学的自然生态系统进行类比,认为城市借助自然生态系统的调节作用而与外界进行物能交换以维系自身功能结构,并通过此观点研究城市生态系统中水、能源、养分和废弃物的代谢过程,以及其输出物对自然生态系统的压力。同时,沃尔曼通过观测美国物质代谢情况而计算出人均资源输入和废物输出数据[3],采用“物质流分析方法”(MFA: Material Flow Analysis)研究了其所假定的100 万人口城市的物质代谢过程及其对该城市外部自然环境的影响[3]。此后,拉帕波特(Rappaport)[4]、艾尔斯(Ayres)[5]等先后将城市代谢的概念延伸至城市经济系统和产业系统中,研究资本和原材料在各自流通系统内的代谢过程;阿尔伯蒂(Alberti)[6]和纽曼(Newman)[7]则将人类健康环境和社会福利指标纳入城市代谢的内涵之中。而其他资源环境学或环境生态学学者则普遍地将城市代谢的物质流或能值分析方法应用于国家、区域或城市尺度系统边界内的水[8]、磷[9]、重金属[10]、废弃物[11]等物质代谢效率核算和环境影响评估。2011 年,加拿大学者肯尼迪等(Kennedy et al.)[12]通过回顾城市代谢的进展形成了“为实现能源增长、生产,以及废弃物消除,而在城市中发生的技术和社会经济过程的总和”这一相对完善的城市代谢概念描述。同时,肯尼迪还总结了城市代谢概念应用于建立城市可持续发展指标、核算城市温室气体排放量、构建政策分析的动态数学模型、组建可持续设计的工具等四项城市可持续发展研究的方向和内容[13]。

面对城市代谢这一再兴议题,近期欧美等发达国家学者在城市规划与设计领域逐渐展开了此概念的理论探索和实践应用研究,如欧盟资助的“基于城市代谢的可持续城市规划决策支持系统”(BRIDGE: sustainaBle uRban plannIng Decision support accountinG for urban mEtabolism)、“欧洲可持续城市代谢”(SUME: Sustainable Urban Metabolism for Europe)项目,美国麻省理工学院建筑与规划学院的“可持续新奥尔良的生态敏感性建设”(ecologically sensitive construction for a sustainable New Orleans)项目等。但以上研究仍立足于资源环境学或环境生态学的视角,将城市代谢视为物质流或能值分析的工具,提出实现城市可持续发展的资源管理、政策分析、指标体系和环境影响评估等内容。对于城乡规划学和建筑学学科而言,如何将城市代谢的概念和方法应用于城市土地利用、基础设施和空间形态的规划与设计领域,成为当前生态城市研究的热点议题。而荷兰在将城市代谢理念应用于生态城市规划与设计领域这方面已取得了独树一帜且行之有效的成果。因此,本文详细介绍了荷兰城市代谢理念的形成和应用背景,系统化地梳理并剖析将城市代谢理念应用于荷兰城市规划与设计的典型案例,进而提出基于城市代谢理念的可持续城市规划设计理念和方法,以期为我国生态城市规划设计提供相应理论指导意义。

1 荷兰城市代谢理念的源与流

荷兰位于欧洲西部,西、北濒临北海,地处莱茵河、马斯河和斯凯尔特河三角洲,全境人口1 670 万,国土面积41 864 km2。作为欧盟创始成员国之一,荷兰的城市代谢理论和实践研究主要得益于欧洲,尤其是欧盟城市可持续发展运动及其城市代谢理论和实践项目的相互影响。

1.1 欧洲的可持续发展策略

欧洲对城市可持续发展的关注始于1990 年欧共体委员会颁布的《城市环境绿皮书》,其推动了全欧乃至全世界的城市可持续发展运动[13]。1993 年,欧盟委员会为落实联合国《21 世纪议程》的内容而正式提出“城市管理”“综合政策”“生态系统思想”“合作与伙伴”四项城市可持续发展原则。此后五年,欧盟各国又先后签署了《奥尔堡宪章》和《里斯本行动计划》,从而确立了城市可持续发展的实现目标、框架政策和行动指南。2003 年,欧盟规划理事会颁布了《新雅典宪章》,作为引导欧洲城市可持续发展的重要文件[14];2007 年,欧盟各国签订的《莱比锡宪章》规定了城市可持续发展的空间原则和策略;2010 年,欧盟又启动了《欧洲2020 战略》,提出了“精明增长”“可持续增长”和“包容性增长”等优先事项。至此,欧洲各国已建立了完善的可持续发展战略、政策和法规体系,并在国家、区域和城市层面加强经济合作、强化地方权利、倡导公共参与、保护自然环境、降低能源消耗,从而确保了带动产业循环、促进阶层融合、提升生活品质、减少环境污染、降低碳排放量等城市可持续发展策略的实施。

1.2 城市代谢理念在欧洲的应用

除以上文件外,欧盟还制定了相应的科技政策和计划,以资助欧盟各国科研机构深入探求各国在国家、区域和城市规划层面的可持续发展新途径。其中,2007 年欧盟《第七个科技框架计划》资助的“基于城市代谢的可持续城市规划决策支持系统”(BRIDGE)和“欧洲可持续城市代谢”(SUME)两项科技项目将城市代谢理论和方法正式应用在了欧洲城市可持续发展研究中,以期通过提高城市代谢效率来建立资源节约和环境友好的循环经济城市[15]。BRIDGE 项目分别以雅典、佛罗伦萨、格利维采、赫尔辛基和伦敦五个城市为例,对碳、水、能源以及空气污染物等进行物质流分析,进而建立基于代谢影响计算模型的决策支持系统,用于城市规划方案的可持续性评估[16]。SUME 项目则对大都市区、城市和邻里尺度的水、能源以及废弃物流动状况进行“代谢影响分析”(metabolic impact analysis),从而探求城市资源代谢与城市形态间的相互影响作用,以评估最少资源消耗下高质量城市形态结构的发展潜力[17]。上述项目也直接推动了欧洲各国城市代谢理论和实践研究,除荷兰之外,英国伦敦大学学院(UCL)的巴特雷发展规划部(The Bartlett Development Planning Unit)立足城市政治生态学视角,探讨了城市代谢概念如何通过城市规划的政策制定和管理实施机制影响城市可持续规划的过程和结果[18];英国奥雅纳(Arup)公司则基于城市代谢理念提出了“综合资源管理”(IRM: Integrated Resource Management)模型,用以量化评价城市规划与设计方案的可持续性[19];瑞典SWECO 公司则引用城市代谢的“循环”理念,探索了市政基础设施与城市空间形态相整合的可持续城市规划与设计方法。

1.3 城市代谢理念在荷兰的应用

欧盟城市可持续发展的战略背景,加之荷兰密集的人口、长久的水患、稀少的土地等环境条件,共同促使荷兰社会逐渐形成以“水土整合”“都市农业”“废物再生”等资源集约化、复合化利用为特征的循环经济发展模式,推动了其城乡可持续发展。其中,2001 年荷兰中央政府将“循环经济”纳入第五次国家空间规划,针对土地利用、农业发展、资源(水和能源)利用、基础设施、绿地系统和交通网络提出了以“经济发展和环境平衡”为导向的空间规划战略[20]。2016年,荷兰中央政府、荷兰基础建设与环境部以及荷兰外交部相继提出的《2050 荷兰循环经济》与《荷兰循环热点》两项计划,均秉承“资源重复使用、材料可有效回收”的“循环代谢”理念,以实现城市由线性向循环代谢转型[21],并确定了荷兰可持续城市规划与设计的新示范区——以阿姆斯特丹史基浦为中心的循环经济产业区。与此同时,瓦格宁根大学和代尔夫特理工大学作为BRIDGE 和SUME 项目的参与机构,立足于本国城市可持续发展的现实需求而展开了城市代谢理论和方法的研究。此外,依托于政府、高校、科研机构和企业之间多方协商的历史传统,以阿姆斯特丹大都会研究院(AMS)、“超级利用工作室”(SuperUse Studios)为代表的研究机构和事务所也通过自上而下的政策引导、多学科的交叉合作、产品技术研发推广等多元化方式,介入了城市代谢研究及将其理念应用于城市规划与设计实践的研究中(表1)。

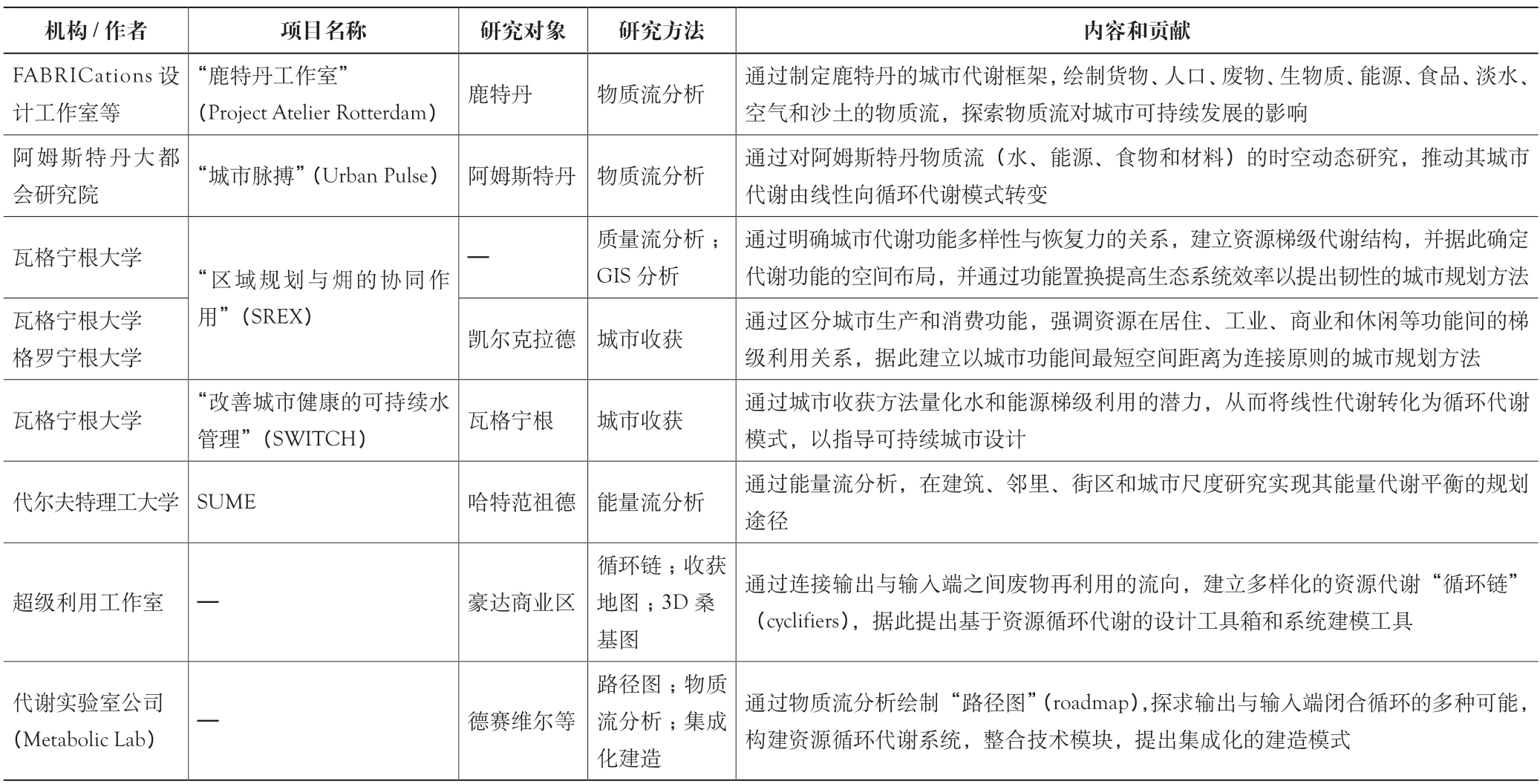

表1 荷兰城市代谢理念应用研究总览

2 荷兰城市规划与设计中的城市代谢理念应用

荷兰城市代谢理念的应用侧重于探索水、能源、食物(或养分)、材料及其废弃物等在中微观尺度的城市功能空间中循环再利用的全过程,主要涉及城市功能空间分别与物质流动过程的互动关系、与适宜生态技术的整合关系、与循环代谢机理的级联关系三方面的研究内容。因此,城市代谢理念在荷兰城市规划与设计领域的应用可归纳为三类:物质流分析方法的实证解析、适宜技术设施的整合构建、循环代谢机理的潜力发掘。

2.1 物质流分析方法的实证解析

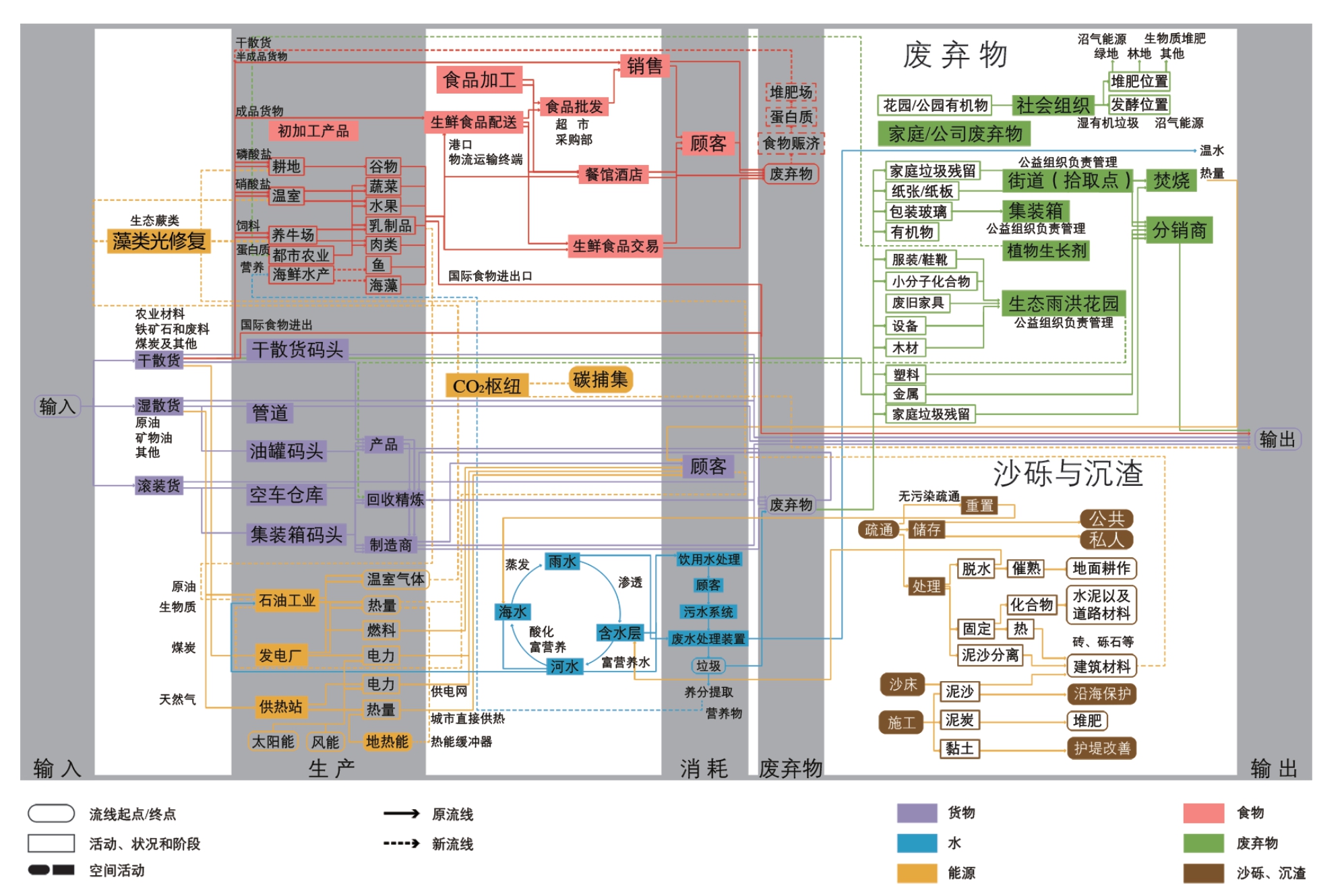

物质流分析是城市代谢的核心研究方法,主要应用于以既有城市建成区为研究对象的城市代谢实证分析,在物质流分析的基础上,通过调整或改善城市的功能空间结构而优化物质流动过程,以提升其代谢效率,同时实现城市功能空间的更新。2014 年“第6 届鹿特丹国际建筑双年展”下设的“鹿特丹项目工作室”制定了鹿特丹的城市代谢研究框架,采用物质流分析方法重点剖析了鹿特丹市的货物、人口、废物、生物质、能源、食品、淡水、空气和沙土,此九类物质的流动状况,并基于鹿特丹城市空间现状绘制了上述九类物质代谢的流程图(图1)。基于此,项目工作室在解析物质流特征的基础上,提出了“资源收集”“创造生物栖地”“开发能量废弃物”以及“刺激再产业化”四种物质流的优化策略[22],试图在原有城市功能空间中置入产业、景观、商业等新功能设施,从而收集工业余热就地存储于城市地热层,提取有机废弃物的养分用于食物生产,配置风能和太阳能等可再生能源技术用于发电和供热,等等,提高城市整体的物质代谢效率,在城市生态系统层面实现城市功能空间的更新。2016 年,阿姆斯特丹大都会研究院的“城市脉搏”项目[23]也以物质流分析方法为基础,制定了包含GIS 空间分析、需求数据分析和可用性分析的城市代谢研究框架,同时以“质”(quality,品质或品位)和“量”(quantity,容量或重量)为核算单位构建了基于物质流时空信息分析的城市规划工具[24]。同年,大都会研究院采用此工具对阿姆斯特丹市的水、能源和养分进行物质流分析,并通过与政府、产业和学术机构的合作定期更新相应的代谢数据,研究其在时间和空间层面的动态变化特征,从而筛选出物质消耗和废物输出集中的城市功能空间,通过城市功能设施的置入实现物质流的优化,将“垃圾”就地转变为再生资源以供城市其他功能进一步使用,间接推动城市功能空间的适应性更新。可见,以上物质流分析方法主要应用于既有城市的生态化更新或改造,通过对选定资源要素的物质流分析,剖析其输入、消耗、输出的路径和数据的时空变化特征。其中鹿特丹项目工作室仅考虑了物质流的空间特征,而“城市脉搏”项目则将时间特征也纳入其中,以准确寻求物质流的“代谢断层”,从而以城市功能空间的更新打通物质流的“微循环”通路,实现废弃物的再生利用或二次利用。

图1 鹿特丹物质代谢流程图

资料来源:作者根据参考文献[22]翻译绘制

2.2 适宜技术设施的整合构建

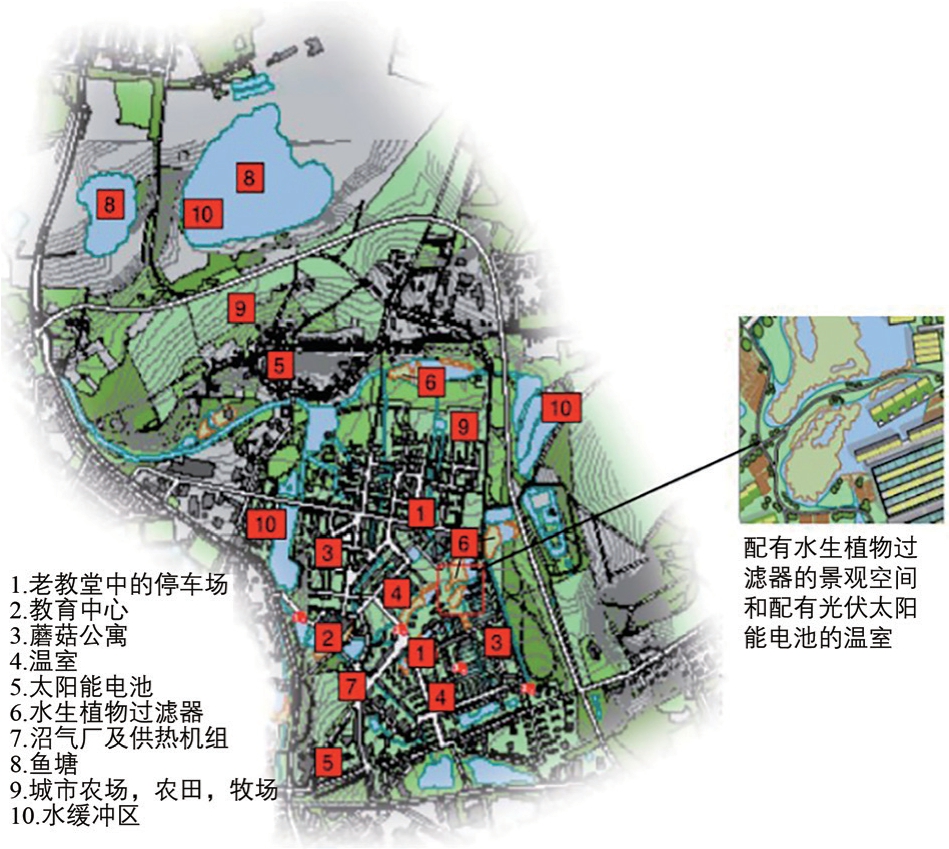

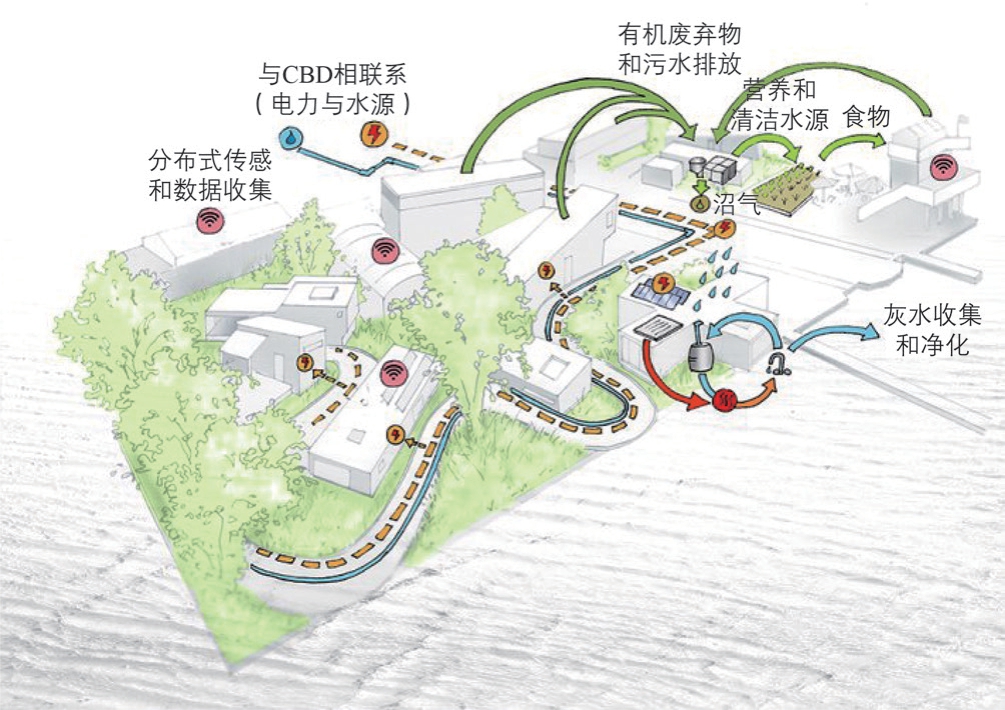

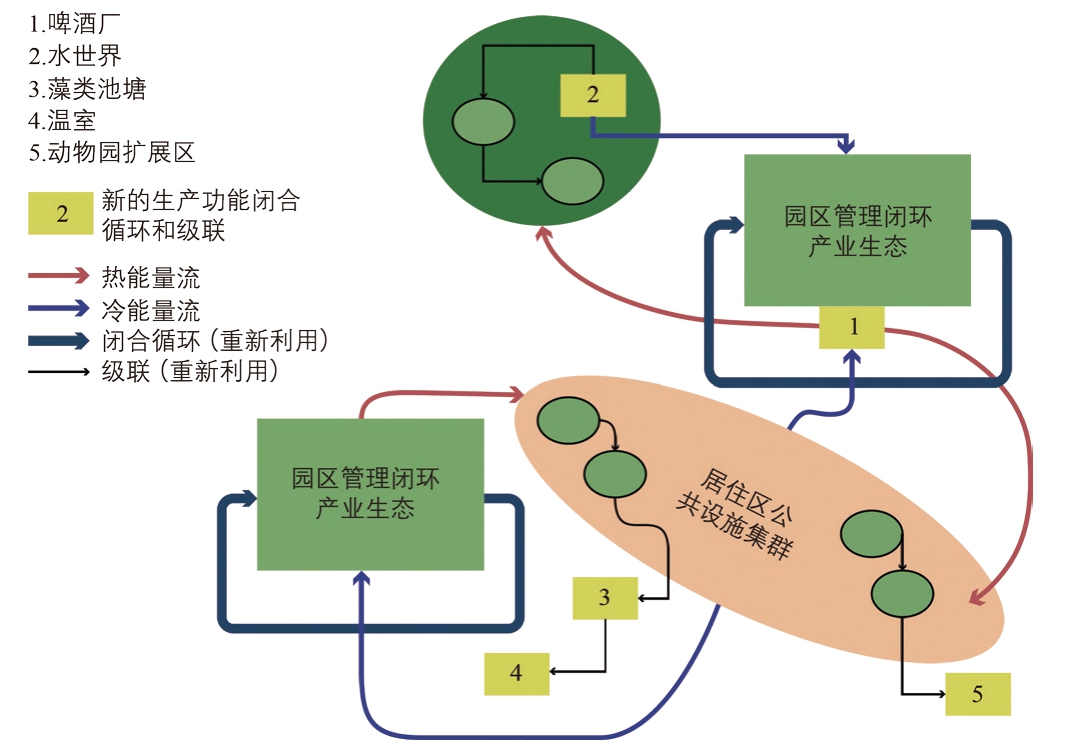

适宜技术设施是实现城市由线性向循环代谢转型的重要物质载体。它是依据城市中不同资源的类型,输入、消费和输出的特征,以及相应的再生利用方式,构建起来的一套完善的中间技术体系,可以把城市代谢理念有效地嫁接到城市规划与设计过程中。超级利用工作室和代谢实验室公司均以循环经济学为基础,通过类比自然生态系统分别提出了实现城市生态系统循环代谢的技术体系模型。立足于“废弃物不应经工厂再加工而应直接再利用直至其价值完全消失”的观点,超级利用工作室提出“循环链”(cyclifiers)的概念,即通过在“废弃物”输出端设置的垃圾回收处理和资源再生技术设施将“废弃物”输出端与其他资源需求的输入端相连接,从而形成将物质循环利用的过程联合起来的链锁关系。同时,通过整合用于统计特定空间中资源类别、数量和地点的收获地图(harvest maps),用于描绘物质流向、流量和地点的3D 桑基图(3D sankey diagrams),用于组合适宜技术设施与核算代谢指标的系统建模工具(system modelling tool),组建了“基于资源设计的工具箱”(toolbox for resource-based design),以指导城市生态系统及其适宜技术体系的构建[25]。另外,工作室还以街区、城市和区域尺度的城乡空间为系统边界,利用上述工具箱构建了城市“生产、生活、生态”功能与水、能源、养分(食物)、材料相关联的“循环链”,系统地提出了“循环城市”(recyclicity)的理论模型,用于指导生态城市各类功能空间及其适宜技术设施的规划与设计(图2)[26]。代谢实验室公司也基于循环经济学的理念,通过整合物质流与适宜技术设施提出了与“循环链”类似的“路径图”(roadmap)概念,用以探求多种适宜技术设施组合下物质流之间形成闭合循环的可能性。在此基础上,代谢实验室公司集“可持续资源配置、多样化废物再利用、智能化监控、共生农业、集成化建造”五个核心理念构建了可拼装、拆卸和组合的适宜技术模块体系[27]。2012 年,代谢实验室公司将这一理念应用于德塞维尔(De Ceuvel)生态社区的规划与设计中(图3),提出支持资源循环代谢且与社区空间形态一体化的适宜技术策略,通过在建筑和景观空间中置入雨水收集、盐生植物过滤、干堆肥、温室种植、太阳能和沼气能等适宜技术设施,实现了社区资源的自给自足。可见,超级利用工作室和代谢实验室公司均秉持循环经济学的理念,在遵循循环代谢原理的基础上,利用适宜技术措施实现“废弃物”再生或新能源利用,将资源的线性代谢转变为循环代谢,同时在城市功能空间中将适宜技术设施整合至循环代谢的流程之中,提出空间与技术的一体化模式,用于指导城市规划设计过程中适宜技术措施的选择及其体系的构建。

图2 “循环城市”中的“循环链”规划示意图

资料来源:作者根据参考文献[26]翻译绘制

图3 德塞维尔社区的物质循环流程及其适宜技术模块

资料来源:作者根据参考文献[27]翻译绘制

2.3 循环代谢机理的潜力发掘

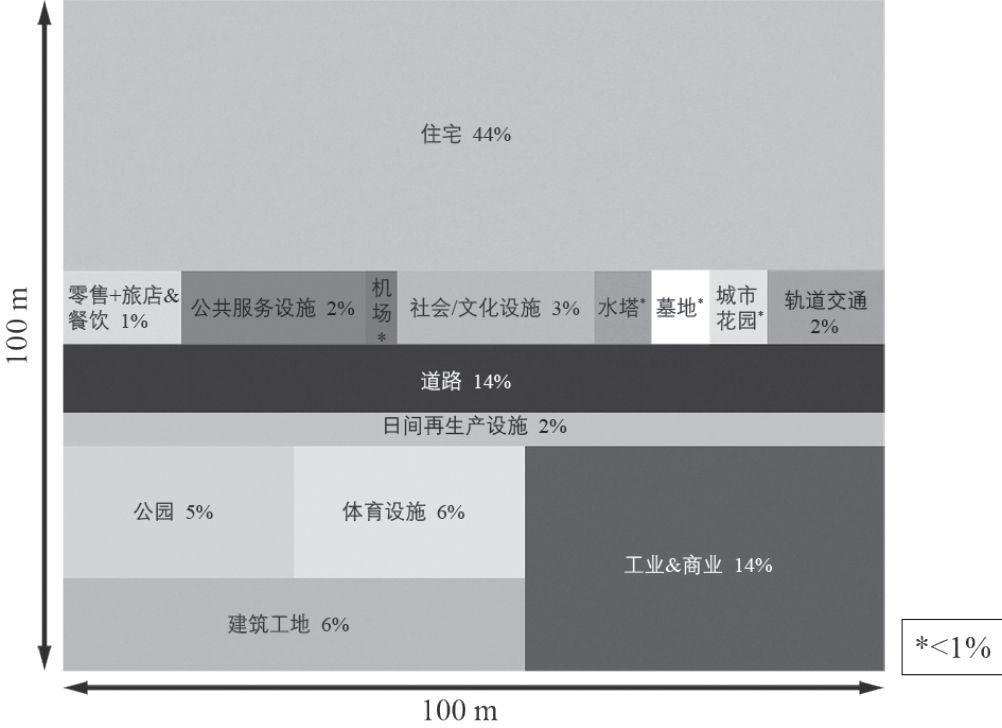

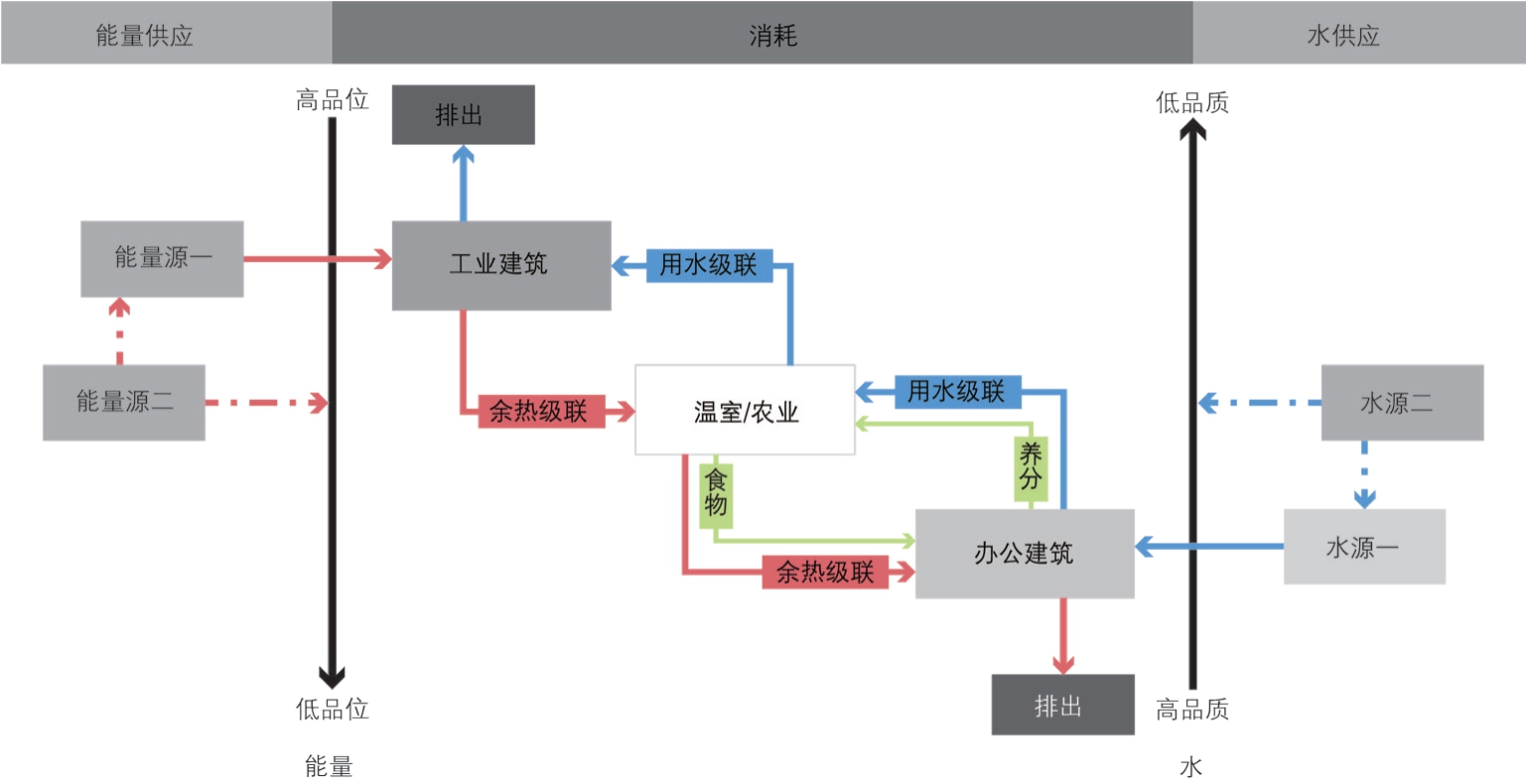

循环代谢机理是指城市生态系统中的资源要素和城市功能要素之间,在一定环境条件下为实现循环代谢而形成的相互联系、相互作用的规则和原理。荷兰瓦格宁根大学、格罗宁根大学和代尔夫特理工大学等科研机构依托于多学科合作的优势,致力于研究城市资源循环代谢的内在机理及如何将其应用于城市规划与设计方法。其中,“㶲与区域规划的协同项目”[28]中提及的“城市收获”(urban harvest)[29]和“城市代谢功能的多样性映射”(mapping diversity of urban metabolic functions)[30]的概念,均剖析了居住、商办、工业和农业等不同城市功能对水、养分、能源等资源要素“质”与“量”的需求差异,将资源循环代谢过程中的“源”(输出端)与“汇”(输入端)分别与城市的生产和消费功能按“质”与“量”的衰减关系进行关联匹配,构建资源循环的梯级代谢结构,从而使“废弃物”实现逐级循环利用(图4)。此外,“城市微缩单元”(urban tissue)[31]和“鹿特丹能源步骤和规划”(Rotterdam energy approach and planning)[32]这两种研究方法则基于资源循环代谢的物质流分析,以可视化图解的方式描述资源在不同代谢阶段所输出“废弃物”的再利用方式,寻求城市功能之间依据资源“质”“量”的需求与供给关系所形成的可能性联系,并核算实现其代谢平衡的内在潜力。“城市缩微单元”方法以城市覆盖面为基础,对街区、邻里、城市、区域和国家尺度的用地功能和面积进行分类统计,同时以“m2/hm2”为单位作为功能单元,在一公顷单位面积的二维平面图中表达其功能配比关系,然后通过核算各功能之间资源需求与供给的梯级结构,探索实现资源平衡代谢的功能空间与用地规模的配量(图5)。“鹿特丹能源步骤和规划”以鹿特丹典型城市街区更新为例,通过全年能源需求的核算,不同能源需求的建筑之间冷热能交换方式的确定,以及太阳能光电或光热、风能发电等再生能源潜力的挖掘,制定了“匹配供需、交换和储存剩余冷热能量、级联余热”的能源梯级代谢结构,并借助于级联式的热交换技术实现街区更新设计中能源的代谢平衡。可见,循环代谢机理的潜力发掘更侧重于代谢过程中资源“质”与“量”变化特征的研究,借助于探求资源供需与城市功能运行两者在“质”与“量”方面相互级联匹配的可能性,建立物质循环的梯级代谢结构,从城市生态系统层面发掘循环代谢机理的潜力。

图4 “生产性”城市的区域空间级联策略

资料来源:作者根据参考文献[29]翻译绘制

图5 用于资源供需潜力分析的城市微缩单元

资料来源:作者根据参考文献[34]翻译绘制

3 城市代谢视角下的荷兰城市规划与设计理念

城市代谢视角下的荷兰城市规划与设计研究尝试以资源循环代谢的理念重新审视城市可持续发展途径和方向,通过整合适宜技术设施和物质空间形态,探求实现类似于自然生态系统中自维持的资源循环代谢机理和过程,并形成一套较为完善的理论和方法。基于上述案例的梳理、归类和总结,本文将城市代谢视角下荷兰城市规划与设计理念概括为:基于物质流分析的空间优化理念、基于资源再生利用的技术整合理念以及基于循环代谢机理的潜力发掘理念。

3.1 基于物质流分析的空间优化理念

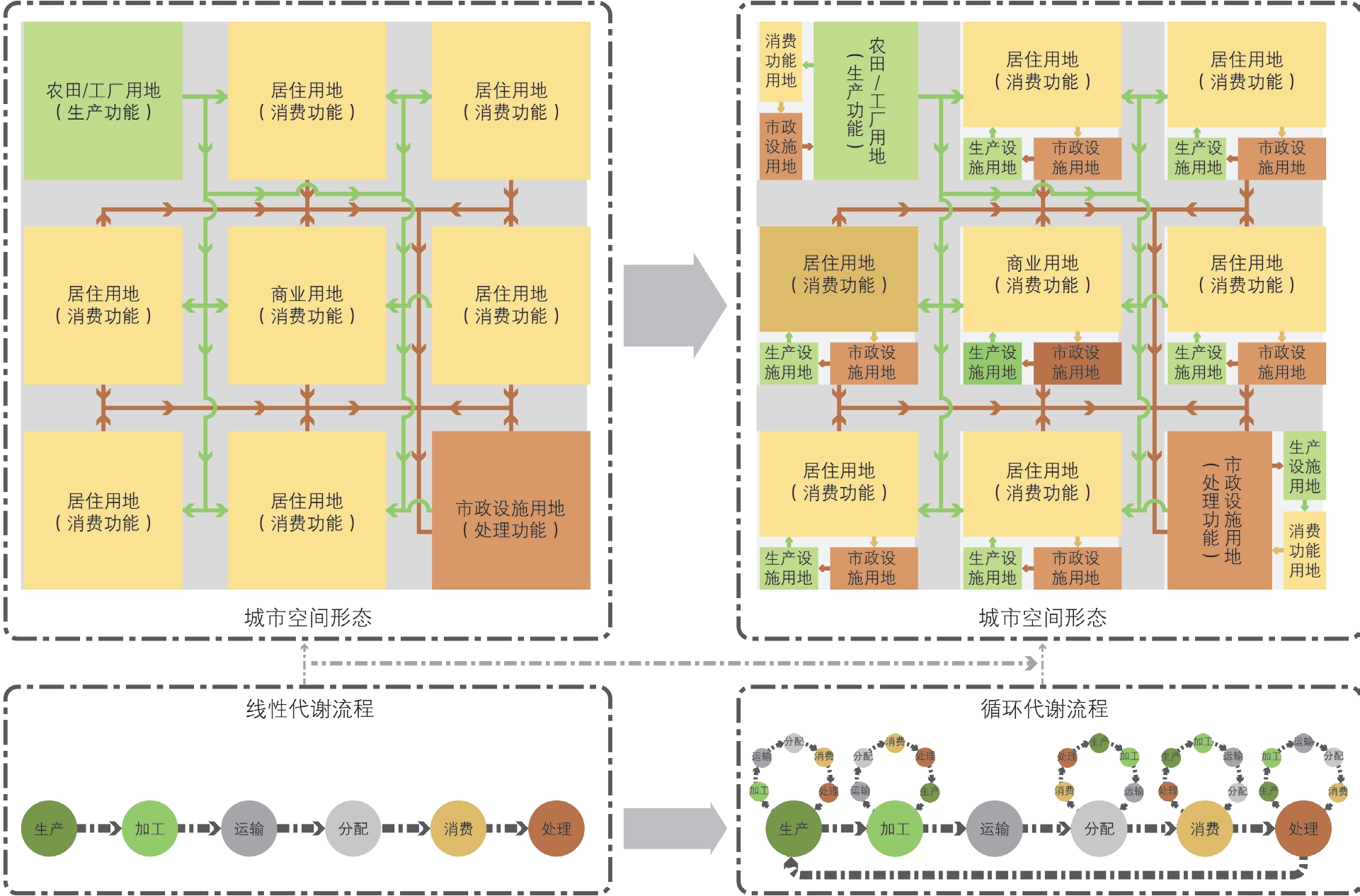

在物质流分析基础上,以资源代谢流程图解的方式剖析物质在城市功能空间中“输入—消费—输出”的路径、地点、流向和数量,在城市空间中置入“生产”“生活”“生态”三类功能,以此来连接、缩短或闭合资源代谢的流线,从而实现城市空间的功能优化(图6)。

图6 物质流与城市功能空间的关联优化图示

资源的“生产加工、运输存储、分配销售、消费丢弃、回收处理”等功能发生于不同的城市空间中。其中,生产加工和回收处理空间分别是闭合物质流的起点和终点,而运输存储、分配销售和消费丢弃空间则是连接或缩短物质流的节点,均与城市功能的空间布局密切相关。因此,通过在城市空间中置入特定功能而连接、缩短或闭合资源代谢的物质流是实现城市空间优化的重要途径。上文对相关案例的解析发现,基于物质流分析的空间优化理念主要用于既有城市的生态化更新和改造,其更注重以下三个步骤:(1)物质流分析——明确所选案例城市的系统边界,研究水、能源、养分、材料等资源代谢现状的周期性特征或规律,并核算代谢通量、强度和效率等关键指标;(2)资源代谢图解分析——依据物质流分析,确定资源代谢的起点、节点、终点及其之间的连接路径,并标注与之对应的城市功能空间方面的特征,同时绘制资源代谢图解,从而以可视化的方式表达资源代谢过程与城市功能空间的相互关系;(3)功能空间优化——结合社会、经济和环境的发展需求,通过在公园、空地、屋顶等闲置或消极的城市或建筑空间中置入农业、商业、居住、办公、绿地、森林等新功能,实现有机废弃物、工业余热、清洁能源等的再利用,以连接、缩短或闭合其资源代谢的流线,并相应提出物质流与城市空间关联的优化设计方法。

3.2 基于资源再生利用的技术整合理念

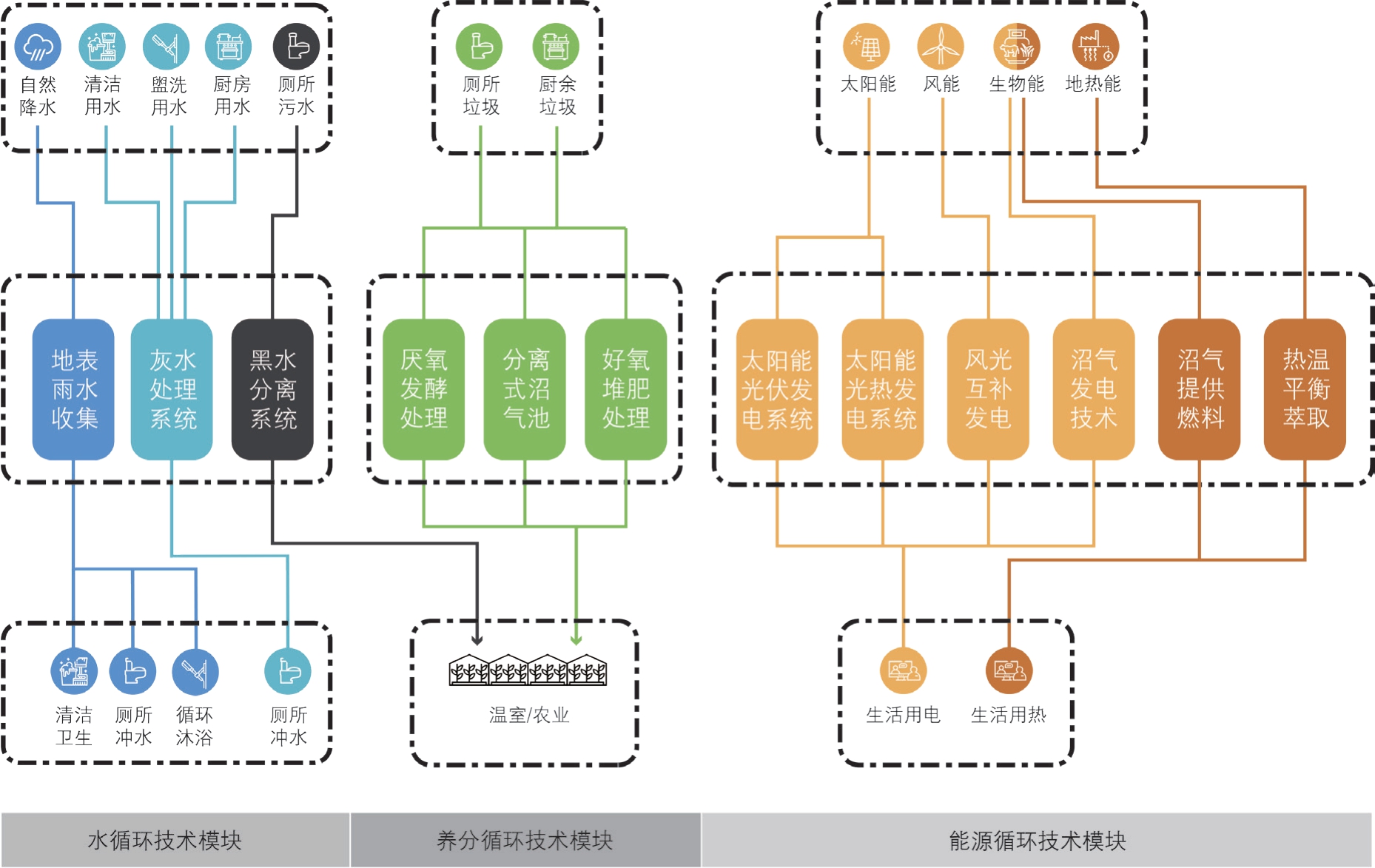

依托于市政、景观、绿地等城市灰绿基础设施,通过类比自然生态系统中的水体净化、肥力生产、废弃物分解等环节,将雨水收集、光伏发电、温室农业和废物处理等适宜技术设施整合至城市功能空间结构中,并构建实现资源代谢趋于闭合或完全闭合循环的技术体系,从而提出技术与空间一体化的城市规划与设计理念(图7)。

图7 基于循环代谢模型的技术模块工具箱

当前,城市生态系统呈现出资源“生产—消费—排放”的线性代谢特征。其中,生产端的原材料开采和加工、消费端的产品运输和分配,以及排放端的废物回收和处理等中间环节均使资源消耗不断增加。因此,利用现有适宜技术设施组建技术工具箱,并通过不同技术的选择和组合将排放端的废物转化为消费端的资源加以再生利用,是实现资源线性代谢向循环代谢转变的关键环节。上文对相关案例的解析发现,基于资源再生利用的技术整合理念更侧重于利用现有适宜技术构建适用于不同尺度城市空间的技术体系,因此其注重以下三个步骤:(1)循环代谢模型的建立——通过剖析城市生态系统的线性代谢特征,探究各类资源代谢的物质流之间形成闭合循环的可能性,建立资源“生产—消费—再生”的循环代谢模型;(2)技术工具箱的组建——通过对生产加工、制冷取暖、净化提炼等实现资源再生利用所需适宜技术的规格、参数和类型的研究,组建雨水收集、污水净化、清洁能源利用、厌氧堆肥等可供选择和组合使用的适宜技术工具箱;(3)技术与空间的整合——以技术工具箱为基础,通过适宜技术的精明选择和组合构建不同空间尺度的技术体系,并以分散或集中的方式将其整合至城市、街区或建筑等空间结构中,从而实现技术体系与空间结构的一体化规划设计。

3.3 基于循环代谢机理的潜力发掘理念

城市居住、商办、工业、农业等功能对各类资源“质”与“量”的需求呈现明显差异,因此应通过探求资源经不同功能消费后所输出“废弃物”的品位和数量特征,发掘“废弃物”由城市功能的输出端级联至另一功能的输入端而加以逐级利用的潜力,并据此在城市功能之间建立与资源代谢梯级结构和配比关系相对应的联系,以指导城市功能空间布局结构的规划与设计(图8)。

图8 资源品位与城市功能级联的循环代谢机理

目前,资源循环代谢研究多强调输出端的废弃物经再加工转化为原材料而加以利用的过程。大量高品位资源供给于低品位需求的城市功能消费,以及大量仍具有一定品位的“废弃物”被直接排放的过程,均未完全利用其资源品位,而且生产高品位的资源以及再加工这些“废弃物”也会耗费大量额外能源。因此,依据不同城市功能对资源“质”与“量”的需求差异,厘清资源转变为“废弃物”后在其他功能之间连续利用的梯级代谢结构和平衡配量关系,从而构建资源循环代谢机理,能够有效避免大量资源品位的过度供给和浪费。上文对相关案例的解析发现,基于循环代谢机理的潜力挖掘理念更强调城市功能与资源品位和数量相对应的梯级结构和平衡配量关系,注重以下三个步骤:(1)资源品位的分析——识别不同城市功能对资源品位的不同需求,按此需求划分资源品位的等级,并以分质供给的方式将特定品位的资源匹配于相同品位需求的城市功能,避免高品位资源供给于低品位需求的功能使用;(2)梯级代谢结构的建立——根据资源品位的分析,通过发掘资源代谢过程中品位和数量的衰减与城市功能对品位和数量需求之间的级联关系,建立资源的梯级代谢结构;(3)功能空间的配量和连接——以资源梯级代谢结构为基础,计算资源品位和数量与不同城市功能用地面积的平衡配量关系,同时将资源循环代谢与城市功能空间关联的梯级结构转化为灰绿基础设施网络,提出以最短距离为连接原则的城市功能空间规划与设计方法。

4 反思和启示

综上所述,荷兰已形成以循环经济学为核心且多学科交叉的城市代谢研究框架,城市代谢理念在城市规划与设计领域的应用研究也突破了各学科之间的固有边界,为实现城市的可持续发展,尝试从城市生态系统层面遵循自然生态系统物能循环的生态学规律,将原有的“从摇篮到坟墓”的线性代谢模式转变为“从摇篮到摇篮”的循环代谢模式。通过对以上应用案例的梳理、归纳和剖析,城市代谢视角下荷兰城市规划与设计理念主要根基于资源循环代谢的物质流、技术体系和循环机理三方面内容。物质流方面主要研究城市生产、办公、商业等功能与资源供需之间的相关性,以探求两者之间多样化的物质流动联系,通过在城市空间中置入农业温室和微产业等功能提高资源代谢的效率,扩展资源循环代谢的适应性。技术体系方面主要研究水、能源、养分在城市生态系统中循环代谢的转化过程,以探求废物回收利用的适宜技术设施,通过组建技术工具箱而在不同尺度城市空间中整合诸如污水净化、可再生能源利用、厌氧堆肥等技术设施,构建资源循环代谢的技术支持系统,实现资源及其废弃物的再生和循环利用,增加资源循环代谢的可行性。循环机理方面主要研究城市工业、居住和办公等功能对资源“质”与“量”的需求差异,以探求不同城市功能之间依据资源品位和数量衰减所形成的级联与配量关系,通过在城市空间中建立与此级联结构相匹配的功能联系,实现资源循环代谢的梯级结构和平衡配量,提升资源循环代谢的多样性。

然而,城市代谢理念在荷兰城市规划与设计领域的应用尽管取得了一些理论与实践成果,但总体而言仍处于对其理论与实践可行性的初期探索阶段,因而其研究仍存在着一定局限性。(1)城市代谢的资源要素庞杂,而以水、能源、食物和废弃物为要素的代谢分析会导致城市规划与设计研究的片面性,因此对于与城市规划与设计相关的资源要素进行界定和选择具有较高的困难度和复杂度。(2)资源代谢数据统计和获取的难度随空间尺度的扩大而增加,同时数据的周期性动态变化也使得物质流分析出现较大的偏差,因此虽然城市代谢理念在建筑、街区或社区规划与设计的应用上具有一定的可行性和操作性,但在城市或区域尺度的应用难度仍然较大。(3)物质流分析方法用于不同产业部门的资源流动分析已较为成熟,但在城市空间流动的追踪和定位上,物质流分析方法显露出较大的局限性,精确度也随空间尺度的增加而降低,因此对资源代谢空间属性的研究仍需加入城乡规划或景观建筑学科的研究方法而加以优化完善。(4)虽然相关适宜生态技术设施的研发已较为完善,但对各类适宜技术在不同城市空间尺度上的整合模式研究较少,与之对应的技术选择标准还不明确,因此产生了盲目使用高技术以及忽视中间技术的倾向。(5)针对城市代谢理念的实施,面对政府、企业、开发商以及居民等城市建设的利益相关者,建立全面的多方合作机制仍具有较大难度,同时针对资源节约、垃圾分类和资源化利用等生态意识的宣传和培育也困难重重。

对于我国的生态城市规划与设计研究而言,荷兰将城市代谢理念应用于城市规划与设计领域所取得的独特成果具有重要的借鉴价值和启发意义。首先,我国的生态城市规划与设计研究对象应由外在城市生态物理环境逐渐转变为内在城市生态系统,并以我国城市案例为蓝本,从城市生态系统的运行机制入手,探求其与自然生态系统互补共生的资源循环代谢模式。其次,应将生态城市规划与设计所涉及的多样空间尺度与城市代谢的系统边界相关联,以在规划与设计过程中同步探求不同尺度系统边界内资源代谢的物质流动过程与城市功能空间的互动作用。另外,应以我国城市资源利用结构为依据,在探求不同系统边界内资源循环代谢机理的基础上,借助于适宜的生态技术设施,构建不同类型的灰绿基础设施系统,以提高资源循环代谢的效率。此外,应依据资源循环代谢的全过程,相应地构建集物质流分析、代谢指标核算和适宜技术设施工具箱于一体的资源代谢分析工具,以增强生态城市规划与设计的合理性和可靠性。最后,应建立与企业和政府部门的合作机制,协调管理者、开发商以及普通居民等利益相关者之间的关系,满足各自诉求,并从循环经济学的视角探讨城市代谢理念的商业化模式,加强公众参与和生态意识的宣传。

注:本文未标注资料来源的图表均为作者绘制。

感谢山东省泰安市建筑设计院有限责任公司助理工程师黄培福收集、整理并提供AMS 和SuperUse Studios 的简介、案例和文献资料。

[1] 马世骏,王如松.社会—经济—自然复合生态系统[J].生态学报,1984(1): 1-9.

[2] WOLMAN A.The metabolism of cities[J].Scientific American,1965,213(3): 179-190.

[3] DECKER H,ELLIOTT S,SMITH F A,et al.Energy and material flow through the urban ecosystem[J].Annual review of energy and the environment,2000,25: 685-740.

[4] RAPPAPORT R A.The flow of energy in an agricultural society[J].Scientific American,1971,224(3): 117-133.

[5] AYRES R U.Industrial metabolism: theory and policy[M]// ALLENBY B R,RICHARDS D J,eds.The greening of industrial ecosystems.Washington,DC: National Academy Press,1994.

[6] ALBERTI M.Measuring urban sustainability[J].Environmental impact assessment review,1996,16(4): 381-424.

[7] NEWMAN P W G.Sustainability and cities: extending the metabolism model[J].Land use and urban planning,1999,44(4): 219-226.

[8] HUANG C L,VAUSE J,MA H W,et al.Urban water metabolism efficiency assessment: integrated analysis of available and virtual water[J].Science of the total environment,2013,452-453: 19-27.

[9] 黎思斯,袁增伟,毕军,等.城市食物生产与消费系统磷代谢研究[J].环境科学,2011,32(2): 603-608.

[10] SÖRME L,BERGBÄCK B,LOHM U.Century perspective of heavy metal use in urban areas.a case study in Stockholm[J].Journal water,air,&soil pollution,2001,1(3-4): 197-211.

[11] BRWONE D,O’REGAN B,MOLES R.Assessment of total urban metabolism and metabolic inefficiency in an Irish city-region[J].Waste management,2009,29(10): 2765-2771.

[12] KENNEDY C,CUDDIHY J,ENGEL-YAN J.The changing metabolism of cities[J].Journal of industrial ecology,2007,11(2): 43-59.

[13] KENNEDY C,PINCET S,BUNJE L P.The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J].Environmental pollution,2011,159: 1965-1973.

[14] 杨锋,刘春青.欧洲城市可持续发展研究[J].标准科学.2013 (6): 14-19.

[15] 卢红雁,颜炯.欧洲城市圈规划和优化城市新陈代谢战略[J].环境保护,2009(14): 62-63.

[16] CHRYSOULAKIS N,LOPES M,SAN JOSÉ R,et al.Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: the BRIDGE project [J].Landscape &urban planning,2013,112(1): 100-117.

[17] SCHREMMER C,MOLLAY U,SARINGER B B.Resource-efficient urban spatial development scenarios 2050.FP7 project SUME-sustainable urban metabolism for Europe[C].Proceedings REAL CORP 2011 Tagungsband,2011,831-841.

[18] BANCHEVA S.Integrating the concept of urban metabolism into planning of sustainable cities: analysis of the eco2 cities initiative[R].London:University College London,2014.

[19] PAGE J,GRANGE N,KIRKPATRICK N.The integrated resource management (IRM) model-a guidance tool for sustainable urban design[C].Dublin: PLEA 2008—25th Conference on Passive and Low Energy Architecture,2008.

[20] 周静,胡天新,顾永涛.荷兰国家空间规划体系的构建及横纵协调机制[J].规划师,2017,33(2): 35-41.

[21] The Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Economic Affairs.A circular economy in the Netherlands by 2050[Z].2016: 5-15.

[22] TILLIE N,KLIJN O,FRIJTERS E,et al.Urban metabolism: sustainable development of Rotterdam[M].Rotterdam: IABR,2014.

[23] STREMKE S,SPILLER M,VOSKAMP I M.Urban pulse: understanding resource flows and dynamics in Amsterdam[R].Amsterdam: AMS,2016.

[24] VOSKAMP I M,SPILLER M,STREMKE S,et al.Space-time information analysis for resource-conscious urban planning and design: a stakeholder based identification of urban metabolism data gaps[J].Resources,conservation and recycling,2018,128(1): 516-525.

[25] JONGERT J,NELSON N,GOOSENS F.Recyclicity: a toolbox for resourcebased design[J].Architectural design,2011,81(6): 54-61.

[26] GOOSENS F.Recyclicity-industrial ecology applied in the urban environment[R].Rotterdam: 2012 Architecten,2009.

[27] Metaboliclab.Metabolic has three core focus areas [EB/OL].(2018-11-12)[2019-12-11].https://www.metabolic.nl/our-work/technologies/what-wedo/.

[28] VAN KANN F M G,LEDUC W R W A.Synergy between regional planning and energy as a contribution to a carbon neutral society: energy cascading as a new principle for mixed land-use[C].Salzburg: Proceedings of the Scupad Congress,2008.

[29] LEDUC W R W A,VAN KANN F M G.Urban harvesting as planning approach towards productive urban regions[R].Kopenhagen: SREX,2010.

[30] SPILLER M,AGUDELO C.Mapping diversity of urban metabolic functions-a planning approach for more resilient cities[C].The Netherlands: 5th AESOP Young Academics Network Meeting,Track B: Resilience Thinking,2011.

[31] AGUDELO-VERA C M,LEDUC W R W A,MELS A R,et al.Harvesting urban resources towards more resilient cities[J].Resources,conservation and recycling,2012,64: 3-12.

[32] TILLIE N,DOBBELSTEEN A V D,DOEPEL D,et al.Towards CO2 neutral urban planning: presenting the Rotterdam energy approach and planning(REAP)[J].Journal of green building,2009,4(3): 103-112.