引言

随着城镇化进程加快和城市人口增加,城市面临的不确定性因素和未知风险也在增加。尤其近年来,国内外诸多城市频繁遭遇强暴雨、台风、洪涝、地震及火灾爆炸等重大灾害袭击,造成了巨大的人员伤亡和经济损失。合理的规划能够一定程度降低城市脆弱性,并为应对气候变化和提高城市韧性作出贡献。但传统城市规划试图“刚性”抵御各种风险和不确定性,这种“控制和命令”的方式未能认识到具备韧性和适应能力的社会生态系统自身的发展趋势[1-2]。面对各种各样的城市风险,城市规划和管理亟待引入一种更灵活和更具适应性的思路以应对未来各类不确定的风险与挑战,探索出一条更加安全、有抵御能力的可持续发展道路。在此背景下,“韧性”(resilience)理念的引入为城市提供了一种应对灾害及环境变化的新视角。“韧性城市”(resilient city)规划建设被认为是防灾、减灾、救灾的一种新理念、新模式,是能够在冲击或变化下消化、吸收外界干扰,并保持原有主要结构和关键功能的城市系统[3]。

空间规划是一种综合性、战略性规划,是对空间用途进行管制和安排的政策工具,目的是使社会、经济、环境健康有序发展[4]。1990 年代末期,逐渐有学者强调空间规划在整个风险管理过程中的必要性和重要性。2003 年,戈德沙尔克(Godschalk)提出应该在规划管理过程中将韧性系统的“冗余性、多样性、高效性、自主性、适应性及协作性”等特征纳入空间规划考虑[5]。随着韧性理念被越来越多地运用到规划实践中,韧性理念与空间规划的结合逐渐在缓解多元灾害影响、应对气候变化和降低城市脆弱性中发挥重要作用[6-7]。我国国土空间规划是国家空间发展的指南和建设的基本依据,是实现高质量发展和高品质生活的重要手段[8]。如何将韧性理念与我国空间规划相结合,使其由理念转化为策略并落地实施,在实践中始终贯彻韧性目标,并提升城市应对气候变化和环境动荡的能力,是值得深入探讨的问题。

全球气候变化导致海平面上升,海岸城市面临着日益严峻的挑战。荷兰地处莱茵河、马斯河和斯凯尔特河交汇的三角洲,超过50%的国土处于海平面1 m 以下,深受海水倒灌的威胁。作为空间规划的先行区和创新区,荷兰敏锐地感受到通过空间规划应对气候环境变化和风险的重要性和紧迫性,近些年开始将韧性理念引入空间规划中,探索韧性理念与空间规划的有效耦合,积累了丰富的实践经验。目前,我国空间规划正处于改革的重要阶段,亟须借鉴荷兰空间规划中韧性理念应用的成功经验。

本研究从空间规划中韧性理念的运用出发,通过剖析典型案例地区空间规划相关文件,探索荷兰不同层级空间规划政策对韧性理念的理解和韧性特征的体现。首先介绍韧性和城市韧性概念;在此基础上分析荷兰不同层级空间规划中韧性理念及特征的体现和应用;然后基于荷兰经验,提出我国各级空间规划中的“韧性”提升建议,以期为我国实现城市韧性安全发展提供参考和借鉴。

1 韧性和城市韧性

1.1 “韧性”理念缘起和概念解析

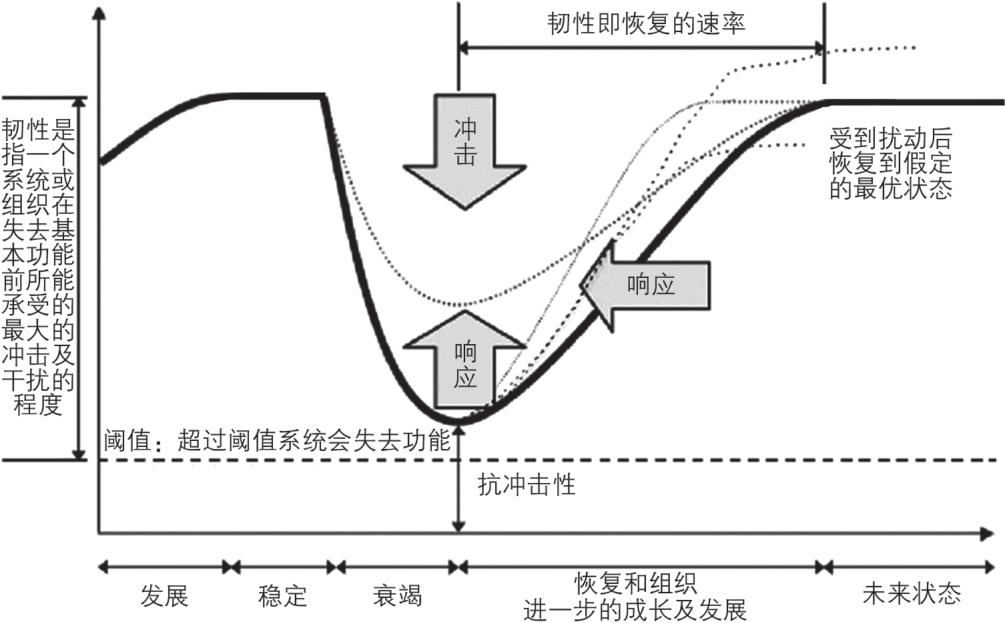

从词源上看,“韧性”来源于拉丁词汇“resilio”,意为“受挫折后恢复原状”[9]。“韧性”是指系统在承受外部变化或冲击时,不仅能保持其功能和结构稳定,还能对风险作出积极和适应的反应[10]。1970 年代,生态领域学者开始将韧性理念应用于生态平衡和生态干扰管理研究,强调生态系统在变化或冲击下自我恢复和重组的能力[11]。加拿大生态学家霍林(Holling)首次在生态学领域中提出“生态韧性”(ecological resilience)概念,被认为是现代韧性的起源[11]。随后,韧性理念被广泛应用于经济、社会、心理等多元领域。韧性反映了复杂的自适应系统能够自我组织恢复的程度以及系统建立学习和适应能力的程度,其概念可用自适应循环的理论来理解(图1),即在冲击和变化后,系统能够吸收或缓冲干扰并达到新的平衡[12-13]。

图1 韧性概念图示

资料来源:参考文献[14]

1.2 “城市韧性”概念和特征

城市系统作为最典型的“社会—生态”系统,韧性理念也很自然地被应用于城市研究,韧性理念与城市系统相结合的“城市韧性”(urban resilience)是目前国内外学术界关注热点。“城市韧性”即城市系统受到扰动时,结构变化重组之前所能够吸收、应对冲击并重组自身的能力[15-16]。目前,“城市韧性”已经被用来应对气候变化、灾害冲击等相关城市问题,强调预防及减缓行动[17-19],包括:(1)从韧性角度增强城市适应性;(2)将韧性理念应用于对城市气候变化(海平面上升、极端气候现象)和灾害(飓风、海啸、地震、洪水、森林火灾等)的应对;(3)将韧性理念应用于区域、城市规划布局和形态研究;(4)将韧性理念应用于塑造社区韧性,以及增强社区安全与凝聚力[7,17-18]。在城市韧性理念的实施和韧性城市建设实践中,鹿特丹、德班(南非)、伦敦、纽约等国外城市均结合自身城市发展需求,提出了以提升韧性为目标的适应性规划,如鹿特丹的《鹿特丹气候防护计划》(2008)、德班市的《适应气候变化规划:面向韧性城市》(2010)、伦敦的《管理风险与增强韧性》(2011),以及纽约的《一个更强大、更有韧性的纽约》(2013)等。

2006 年我国首度引入“resilience”一词,国内学者将“城市韧性”定义为系统通过合理准备、缓冲和应对不确定性扰动,实现公共安全、社会秩序和经济建设等正常运行的能力[20]。在阐释韧性城市概念及其演变历史的基础上,从城乡规划学、地理学、灾害学等视角对韧性理论进行解读[21],并提出了韧性城市建设和实施的理论和实践依据[22]。还有学者以综述的方式对国外韧性定量评估方法进行了总结、对比与展望[23]。近年来,韧性理念在我国规划实施中逐渐被重视,并在规划政策中得到体现。例如:《北京城市总体规划(2016—2035 年)》提出强化韧性要求以提高城市韧性;《上海市城市总体规划(2017—2035 年)》提出建设韧性生态之城,并首次在规划中建立留白机制,面向不确定性发展;黄石、义乌、海盐及德阳作为洛克菲勒基金会“全球100 韧性城市”中的4 个中国城市,也正在借助国际资源进行韧性实践。不过,目前我国韧性城市建设实施过程中还存在一些问题,如韧性理念并未完全贯穿于规划全过程;仍较多强调自上而下的韧性规划和管控,并未重视自下而上的韧性社区治理及民众参与。此外,不同类型规划如何与韧性理念进行有效耦合,以及不同层级规划中韧性的侧重点为何,还缺乏较为详细的阐述。

城市韧性可由更具体、更具针对性及更易理解和实施的韧性特征体现。有学者在前瞻性、效率、自治、强度、相互依赖性、协作性、模块性、创新性、高速反应力、不确定性等方面讨论韧性[24-25];有学者认为决策过程的属性对于城市韧性也十分重要,如流动性、偶然性、连通性、多样性等[26];还有学者更加细化地总结了城市韧性所包含的特征,即冗余性、多样性、独立性、相互依赖性、资源性、适应性、创造力、合作性、自组织性和效率等[27]。通过文献分析,本研究最终确定了17 个被广泛提及并应用的韧性特征,如表1 所示。

表1 韧性特征及其定义

资料来源:作者根据参考文献[28-40]整理

韧性特征定义前瞻性(foresight capacity)能够面对未来环境的不确定性和相对性并关注规划时间范围的能力创新性(creativity)系统有能力接受破坏和干扰并利用扰动达到更先进的状态抗扰性(robustness,也被译作鲁棒性) 系统能承受急剧的内部和外部冲击而主要功能不会严重丧失或退化稳定性(stability)代表系统的稳态,是系统可靠耐用及保持稳定可持续运行的能力,主要表现在系统能够应对长期中断并同时保持其基本操作且迅速恢复正常功能冗余性(redundancy)城市系统中具有相似(甚至重叠)功能组件的替代资源可用性适应性(adaptability)具备“适应不断变化的条件”的能力,能够确保系统的生存能力,并促进系统状态的整体改善(与变化前情况相比)灵活性(flexibility)能够感知威胁,立即检测到系统故障并进行快速更改和灵活适应,且在变化期间保持整体性能的能力多样性(diversity)系统中包含多个可以同时使用的不同功能的能力,例如土地利用、基础设施、交通网络、生态系统方面的多样性,以及文化、经济多样性独立性(independence)系统在受到干扰的影响时保持最低可接受功能水平的自立能力(没有外部支持情况下)相互依赖性(interdependence)系统作为互连和集成网络的一部分,与其他系统建立功能和物理关系并从中获得支持的能力敏捷性(agility)系统在可接受的时间范围内迅速调动所需资源并恢复正常运作的能力多尺度网络连通性(multi-scale networks and connectivity)系统内各节点依靠网络相互连通的强度,反映了网络各节点的连通状况,对于有效的应急响应以及干扰后安全及时的疏散至关重要高效性(efficiency)及时实现优先事项和重要目标的恢复以遏制损失,并在可接受时间范围内调动所需资源并正常运作的能力协作性(coordination)有效协调不同部门和组织之间的筹备和恢复行动的管理能力,促进广泛的利益相关者积极参与决策,增强有效沟通并及时调动资源自学习能力(self-learning ability)从过去的干扰中汲取经验,及时实现物理和制度性的调整以更好地应对变化的能力自组织能力(self-organization)在不依赖外界作用的状态下,其内部自发形成的具有自救、互救并快速实现局部功能恢复的组织能力公平性(equity)能够确保所有城市公民都有能力利用城市资源或服务以应对变化并恢复

2 荷兰各级空间规划实践中的韧性理念

欧盟将具有整合、协调功能和战略性的规划称为“空间规划”[41]。《欧洲空间规划制度概要》提出“空间规划”是一种通过影响空间分布以创造合理的土地使用和空间功能,达到社会经济可持续发展的公共政策[42]。荷兰的空间规划属于综合协调型,涉及多层级和多部门,从经济、社会、环境、交通等方面引导城乡规划建设,注重全面和可持续的发展[43]。《荷兰空间规划法》根据行政管理等级,将空间规划体系分为三个层级——国家、省和市,不同层级政府在空间规划管理过程中承担不同的职能,相互协调,层层推进。

1950 年代和1993—1995 年两次较大的洪水事件对荷兰空间结构、经济发展造成了巨大影响,而快速城镇化和人口增长等问题也增加了城市的脆弱性,传统以工程或技术主导的“硬性”防洪措施已经无法适应荷兰的环境变化。因此,荷兰政府在历次洪涝灾害中逐渐重视起韧性发展,例如增加洪水风险管理系统的韧性,通过“水土整合”“创造韧性空间”等规划设计手段降低洪灾风险,使规划保持足够的灵活性以保障在无法预见的情况下作出反应并持续发展[44-46]。可以看出,这一系列应对气候变化、面对不确定性的空间规划政策都在不断强调基于气候变化自适应和韧性发展的重要性[47]。

通过剖析典型案例地区的空间规划关键文件,解读韧性理念在荷兰各层级空间规划中的运用。在国家层级文件解析的基础上,分别选择格罗宁根省及鹿特丹市作为省、市级空间规划的典型案例。格罗宁根省位于荷兰的最北部,是重要的商品转运和贸易中心,受到气候变化、水灾害及能源紧缺等多重影响,适应气候变化成为其空间规划的核心。在此背景下,格罗宁根省希望通过提高空间韧性以应对快速变化,探讨如何在空间规划中创造更强的韧性[48]。鹿特丹是位于荷兰最北部的三角洲城市,素有“水城”之称,是“荷兰气候变化适应倡议”的主要参与城市之一,2008 年三角洲委员会将其列为气候变化政策的“关键地点”。在气候变化的背景下,鹿特丹空间规划思维也有了转变,从传统的工程导向变为适应气候变化的韧性空间规划,并成为应对气候变化和空间规划领域的先驱[14]。以上两个不同层级地区的空间规划案例不仅体现了土地利用和水资源管理综合决策的传统,还包括一系列体现韧性理念和特征的举措,因此选择它们作为空间规划代表进行解析。

2.1 国家级空间规划中的韧性理念

荷兰国家级规划政策文件明确提到了“韧性”理念。例如:2007 年《气候适应和空间规划》多次提到了韧性概念,并提出需要提升“抵抗力、恢复力和适应能力”以促进气候防御规划;2009 年《国家水规划》也明确提到韧性并将其定义为从破坏中恢复的能力[49]。相关文件筛选后,在国家层级,选择以下体现韧性理念的文件进行解读:《基础设施和空间结构愿景(2040)》(Infrastructure and Spatial Structure Vision 2040)、《三角洲规划2018》(Delta Programme 2018)、《国家水规划(2016—2021)》(National Water Plan 2016-2021)、《国家水资源管理愿景》(Watervisie),以及《为河流提供更多空间》(Room for the River)[50-53]。

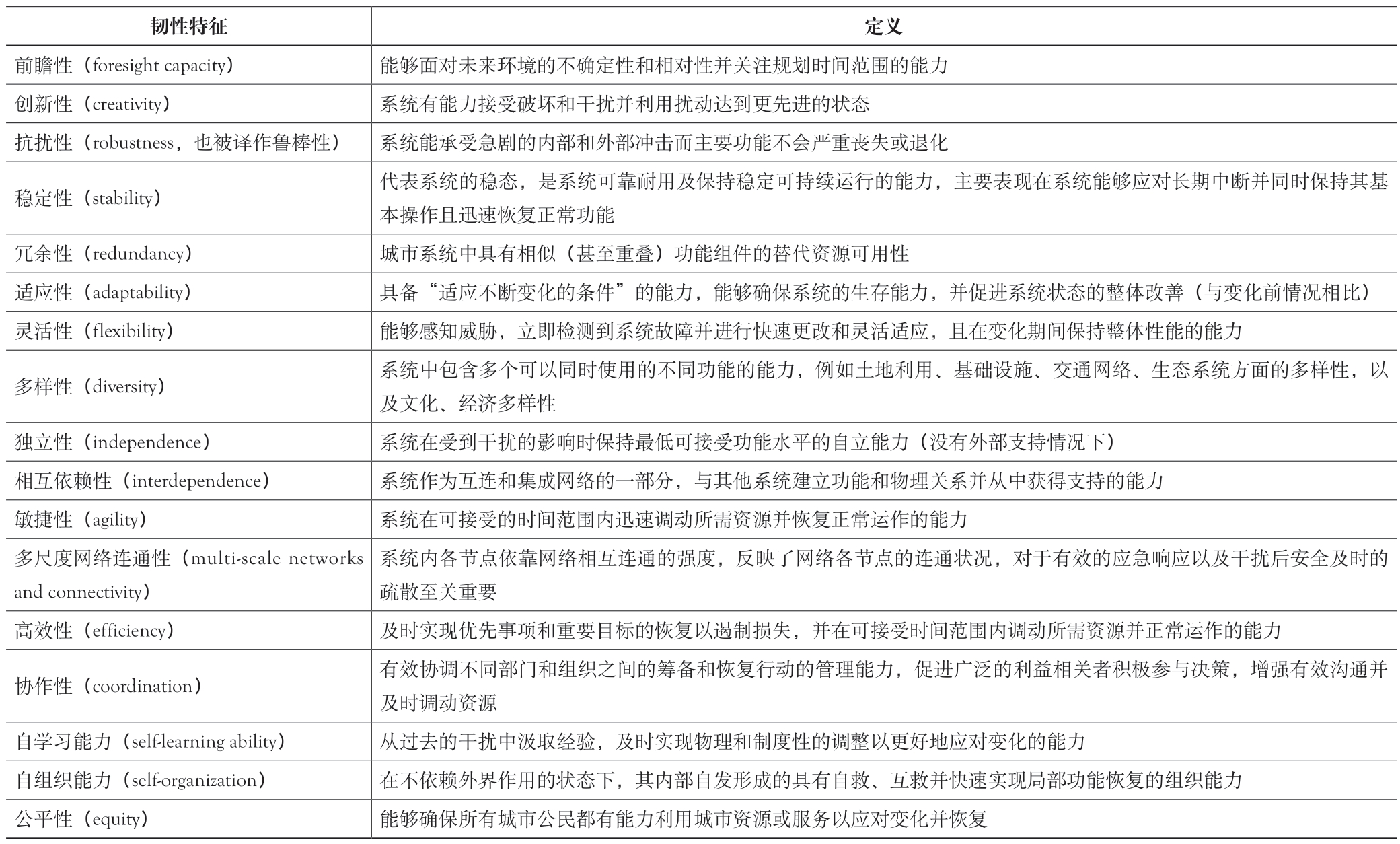

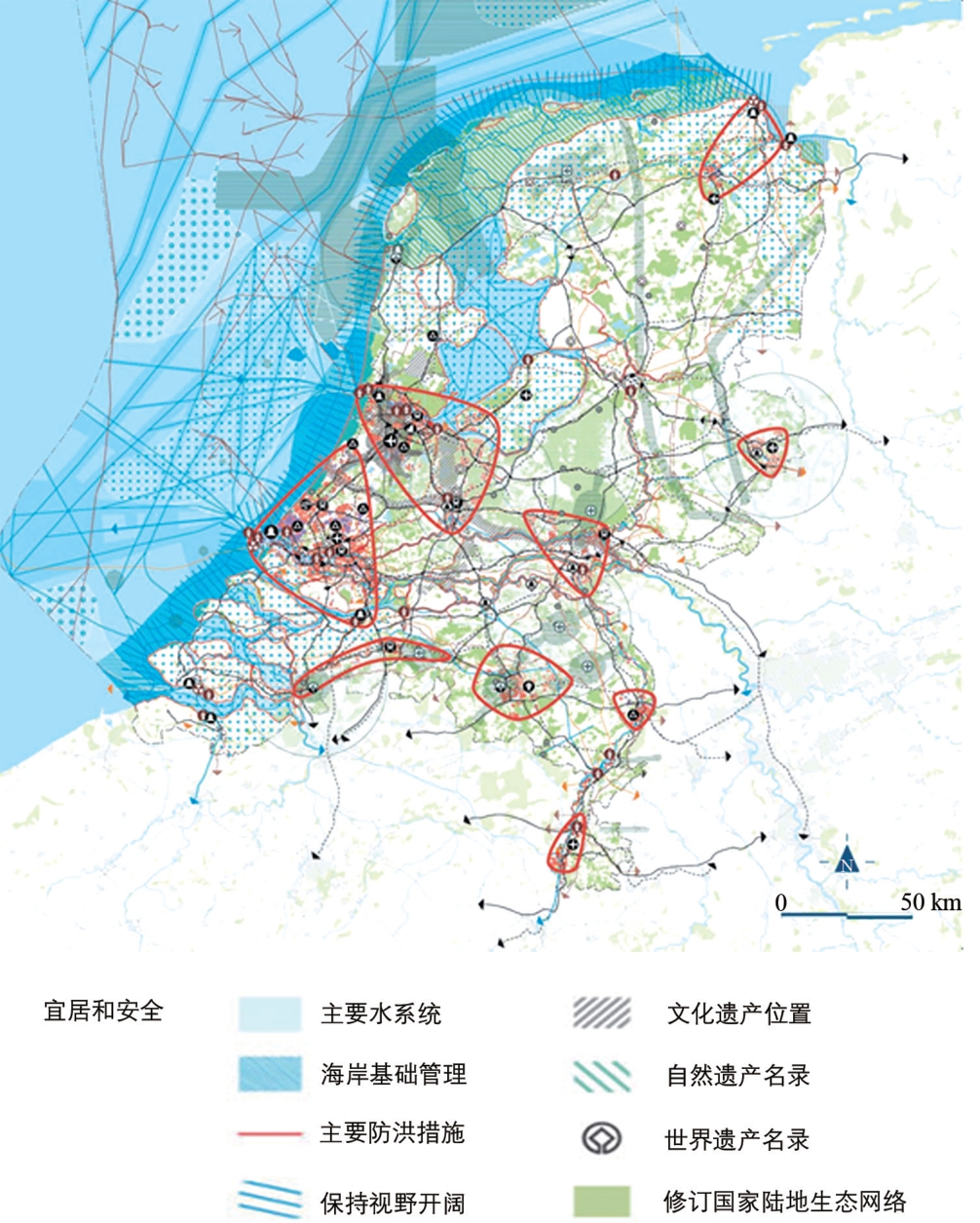

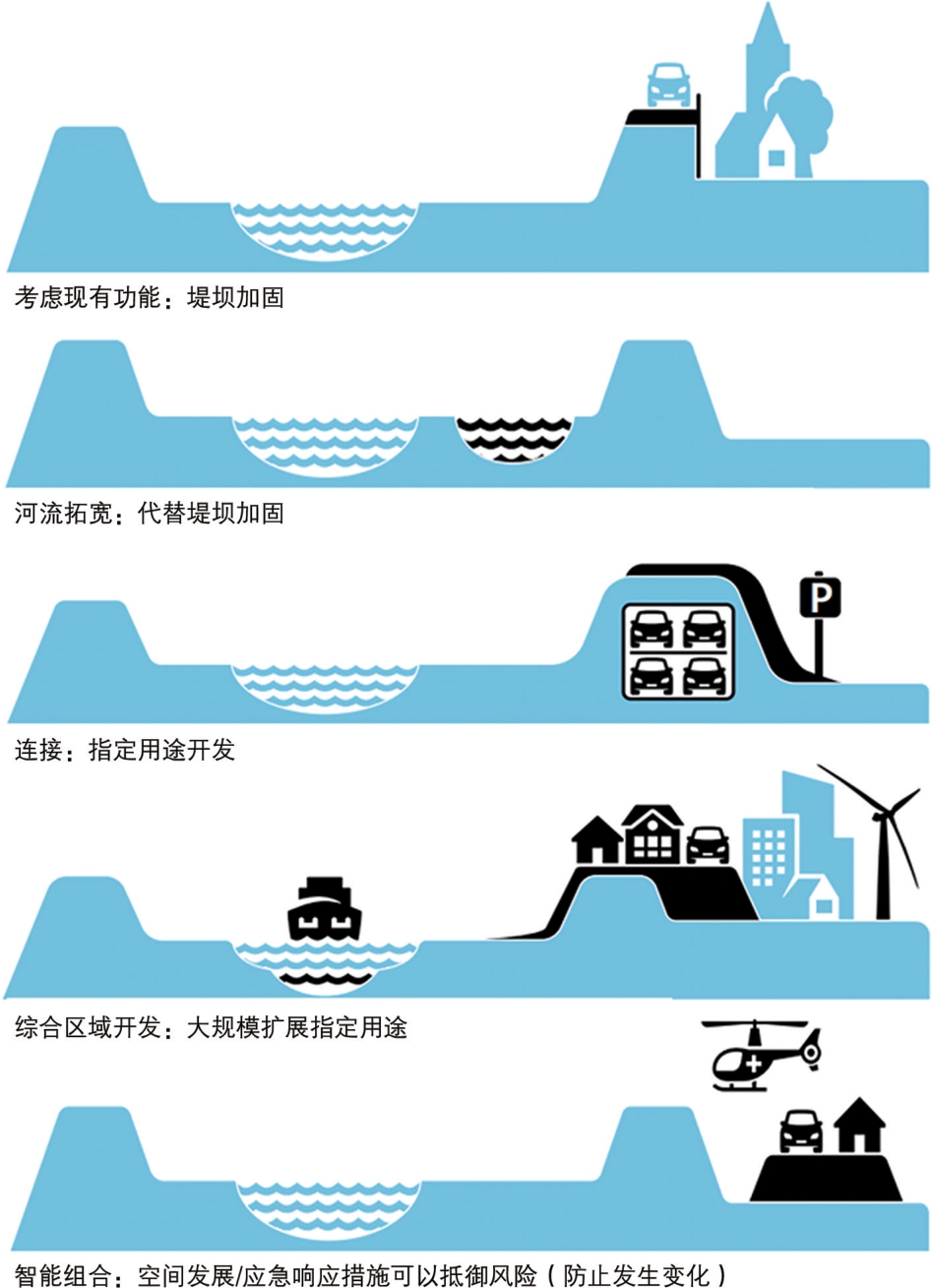

经解读分析,将国家级规划中具体的韧性理念和特征总结如下。(1)前瞻性。荷兰自2001 年起制定《三角洲规划》以抵御海洋风险,并为水安全制定可持续和综合的长期方法;2007 年9 月《国家水资源管理愿景》列出长期的“气候保护”政策指导方针以提高“抵御气候变化影响”的能力,确定适应和缓解措施是中心支柱;《国家水规划(2016—2021)》提出监测当前情况以便了解未来趋势;《基础设施和空间结构愿景(2040)》提出将荷兰建设得更加便捷、宜居和安全(图2)。(2)创新性。在空间规划前期,《三角洲规划》提出监测现状情况以更好地了解未来趋势,根据风险评估和概率设置“优先级”,并制定风险评估的科学创新方案和韧性新标准;《为河流提供更多空间》文件提出建设创新性的综合防洪区,收纳更多洪水并及时疏散到蓄洪区。(3)灵活适应性。《国家水规划(2016—2021)》提出围绕雨洪安全、淡水供给、水质提升的适应性空间规划方案(图3)。2017 年新版《三角洲规划》进一步与空间适应性相融合,提出对空间规划进行调整,具体空间规划措施包括:将韧性理念、自组织和自适应能力融入“海陆区域—河道”系统和生态断面的规划建设,以提高其应对雨洪风险的韧性缓冲能力,达到整体预防灾害的效果;与水共同发展,城镇建设应顺应河流的自然发展形态,而非按照人工布局改造河流(图4)。《为河流提供更多空间》文件通过改变工程基础设施和土地使用战略,为水提供更多空间,增强河道韧性。(4)多样性。几份文件提到的具体空间规划措施包括混合土地利用发展多样性,鼓励用地的有效混合,以及交通方式的多样性。(5)协作性。在国家—省—市三级结构的行政体系中,不同治理层级之间的有效协作能够及时传达规划政策中的韧性理念(概念、政策及行动);空间规划政策关注的重点也从促进基础设施建设转向不同利益集团之间的协商与合作。(6)自学习能力。荷兰政府能够从以往经验中获取经验,并能够对下次风险作出警示。(7)公平性。荷兰空间规划作为典型的公共政策,注重所有利益相关者的参与及社会公平。例如:为解决空间发展与规划政策之间的矛盾,最大限度保障居民权益,提出空间开发的多种方案,并组织各级政府、企业、居民等利益相关者进行座谈,共同推进空间规划的实施。

图2 《 基础设施和空间结构愿景(2040)》中宜居与安全部分示意图

资料来源:参考文献[51]

图3 《 国家水规划》中洪水风险管理与淡水调整

资料来源:参考文献[49]

图4 与水共同发展,连接水与空间

资料来源:参考文献[51]

2.2 省级空间规划中的韧性理念——以格罗宁根省为例

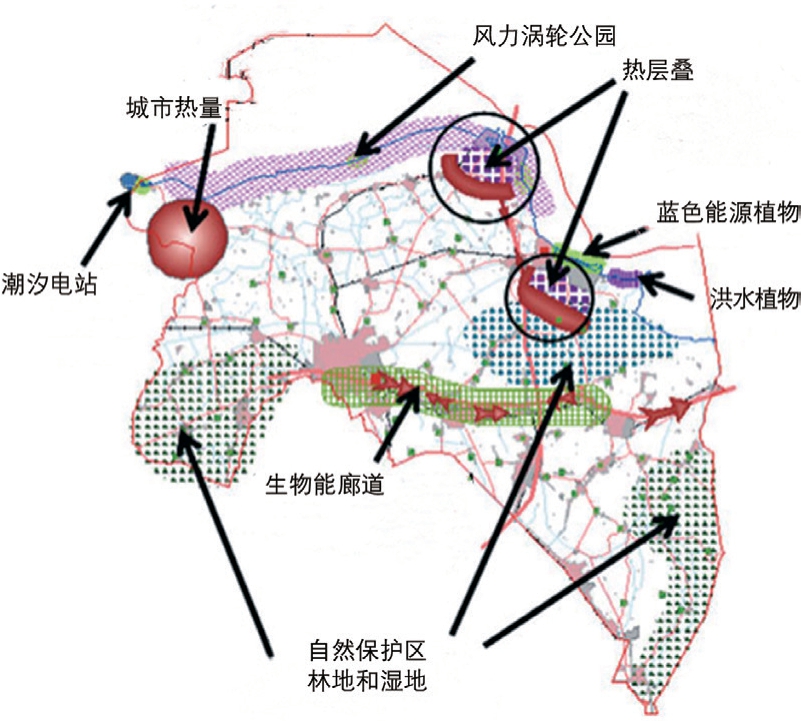

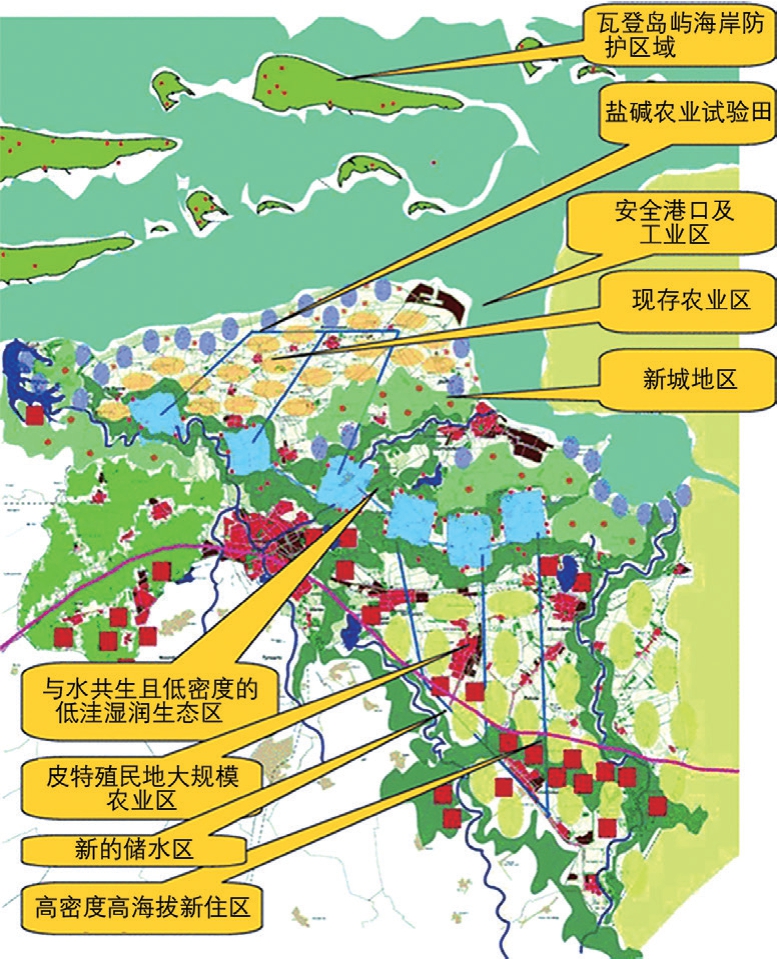

格罗宁根省力图通过提高空间规划的韧性来适应气候变化和解决能源枯竭问题,同时将韧性理解为区域随着环境变化而改变的能力,并将韧性的重要特征——“适应性”纳入空间规划中以更好地应对不确定性[48,55]。在空间规划编制前期,通过绘制该地区海平面上升风险图和能源发展地图(图5),将该区域水资源、农业资源、能源资源、海岸线保护、生态发展和城市发展等在空间规划中整合,生成格罗宁根省气候适应地图(图6),并基于此地图提出韧性空间战略干预策略(图7)。

图5 能源发展地图

资料来源:参考文献[48]

图6 基于韧性思想的气候适应空间地图

资料来源:参考文献[48]

图7 格罗宁根省空间规划战略干预地图

资料来源:参考文献[48]

可以看出,格罗宁根省空间规划侧重战略干预和政策引导,对韧性的理解强调为未来威胁和发展创造空间,通过利用复杂自适应空间系统韧性,使该区域在空间上能够主动作出反应以适应新的环境和发展,体现出的韧性特征如下。(1)前瞻性和智慧创新性。具体空间规划策略包括将洛维斯湖、多拉德湾附近和代尔夫宰尔周边的用地当作“淹水区”和“气候缓冲区”,该区域盐水和淡水的结合使得在交汇处通过创新渗透装置产生能量成为可能。(2)灵活适应性。如利用北岸前面瓦登岛形成新的防护层,充分利用其自然条件提供新的安全区域;将代尔夫宰尔海闸定位在城外,可以创造更安全的环境并提供向海洋发展的机会;将生活区渐移至南面更安全的高海拔区域;在盐碱度升高的北岸地区发展盐土农业和水产养殖试验区;加高洛维斯湖的封闭坝使该地区能够在冬季储存更多雨水,将区域地势最低的地区作为水存储区并创建健康的生态链接,利用现有的运河系统传输到农业生产地;在紧邻的勃土区拓展现有的农业,充分利用新的水系和生态湿地改善后的皮特殖民地地区,将其发展成大规模农业区。(3)多样性。如创建功能多样化的高密度地区;倡导物种多样性,在南部地区建设一条强大的生态走廊,为生态栖息地提供空间;依托生物能转化工程打造生物能廊道,在沿岸地区打造风力涡轮公园和潮汐电站等,提高能源利用多样性。(4)重视自学习能力。强调“在实践中学习”以及“从以往错误中汲取经验”。

2.3 市级空间规划中的韧性理念——以鹿特丹市为例

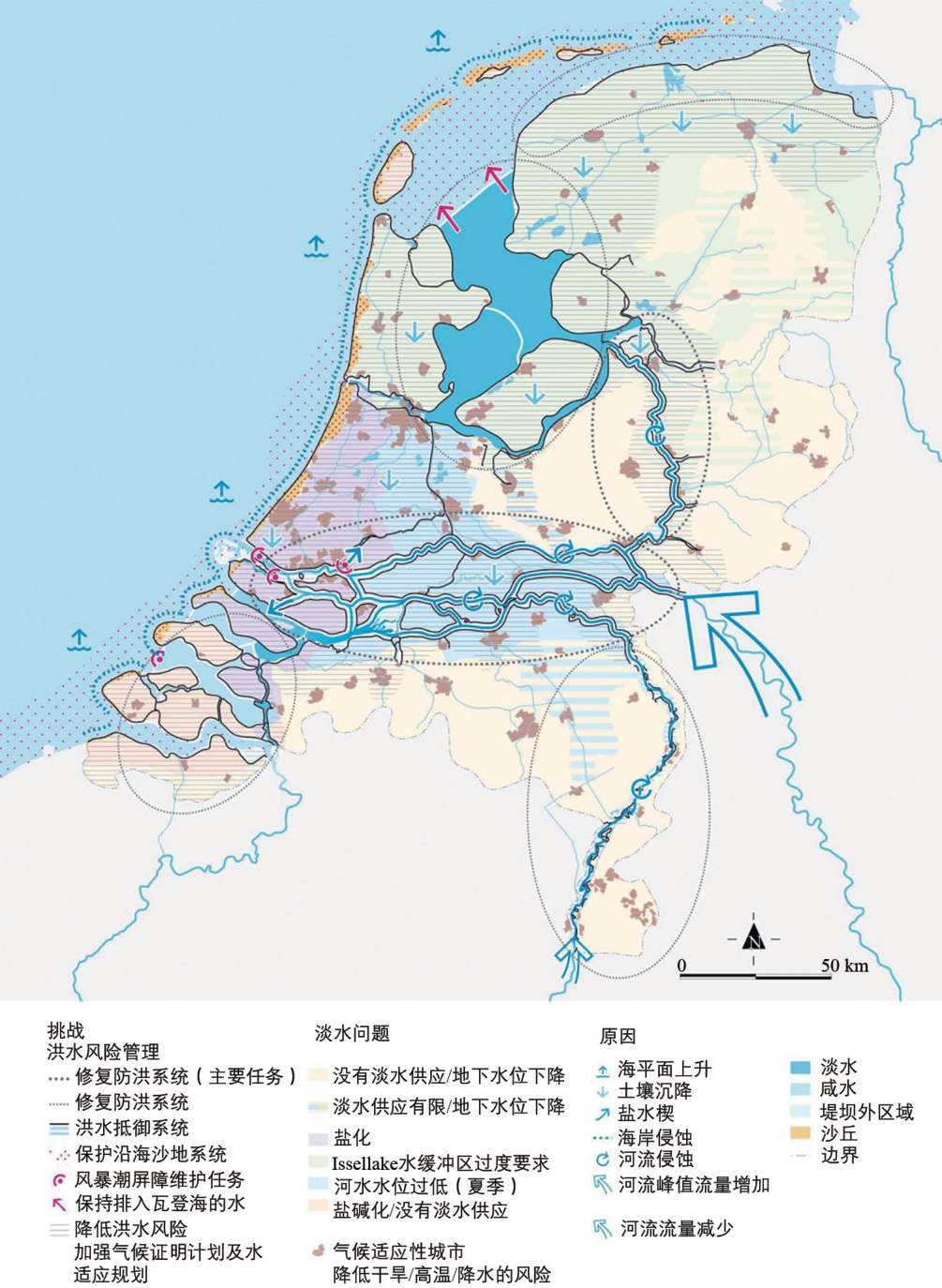

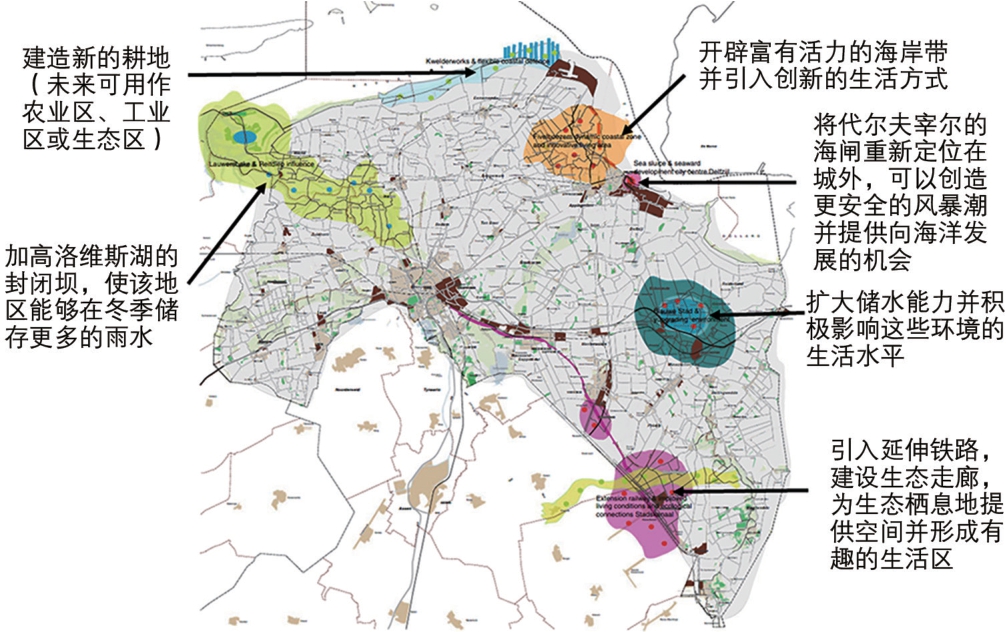

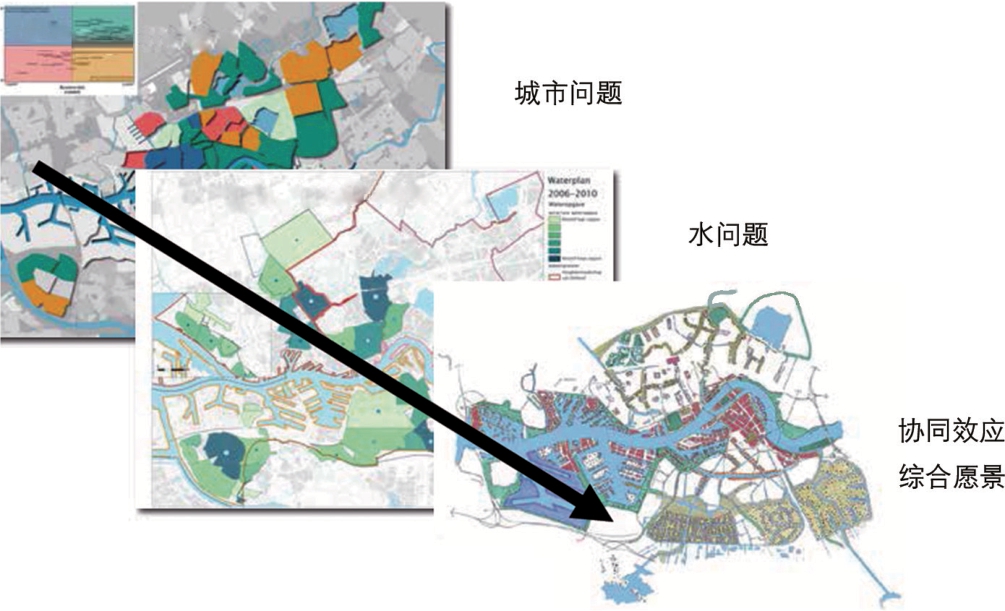

在潜在的气候变化威胁下,韧性理念已逐渐影响鹿特丹土地利用、开发功能及建筑类型的分配方式[55]。市级空间规划将韧性理解为提升城市在冲击和扰动下维持基本功能的能力,侧重具体的结构性规划或更为详细的土地利用规划,韧性的表现形式更具体,更具针对性,也能够更好地实施。鹿特丹的空间规划重点关注基础设施和脆弱地区,并认识到未来的发展是长期和不确定的,将水问题作为空间规划的重点(图8),《鹿特丹气候变化策略2013》(Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy 2013)、《鹿特丹区域空间规划2020》(Spatial plan in Rotterdam region 2020)、《鹿特丹水规划2035》(Rotterdam Water Plan 2035)及《鹿特丹2030 愿景》(Rotterdam City Vision 2030)等规划文件均对这方面有所涉及[56-60]。

图8 鹿特丹空间规划中将水问题作为空间规划的重点之一

资料来源:参考文献[59]

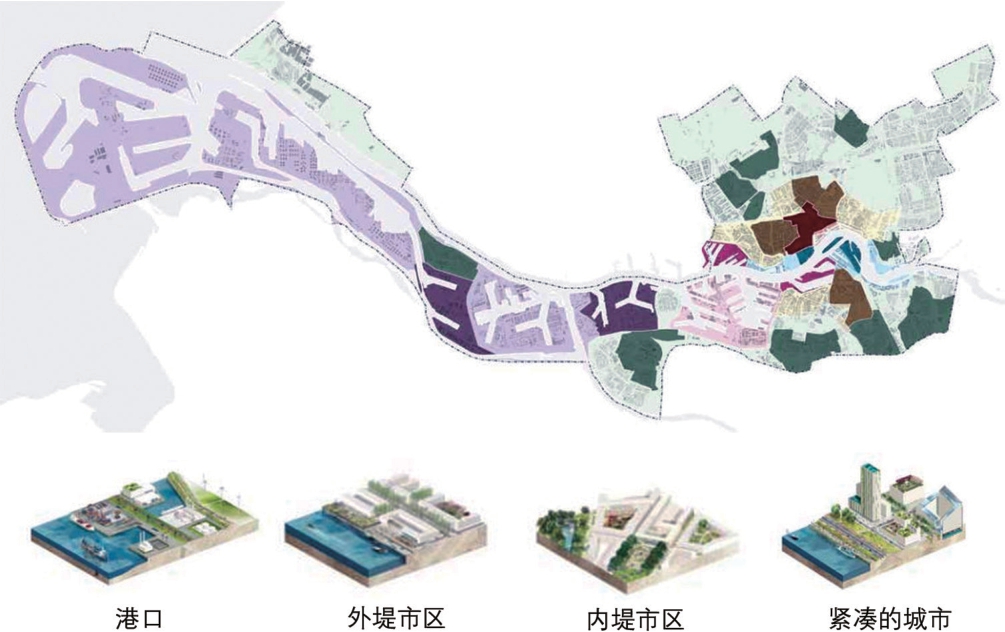

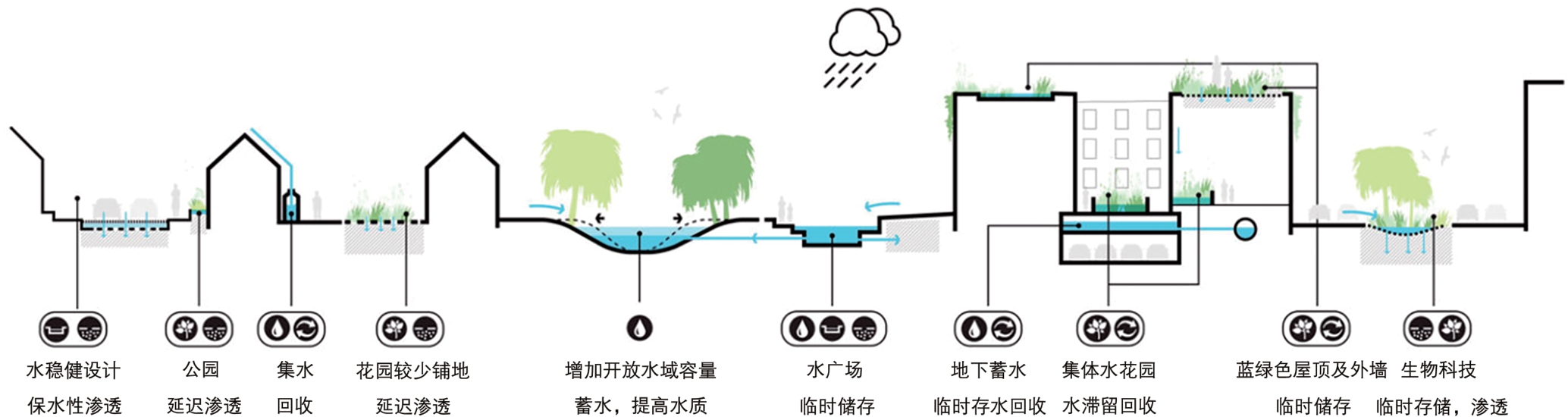

鹿特丹市空间规划策略体现出的韧性理念及特征如下。(1)前瞻性。《鹿特丹区域空间规划2020》指出,气候变化“需要采取特殊应对措施,以保护该地区免受洪水和水资源短缺的影响”,在某些地区“需要扩大水道,调整圩田以暂时储存多余的雨水”;提出多种与水系协调发展的方式,在河口地区为未来预留空白用地,建设堤坝以承受周期性的洪水;将马斯河指定为主要的公共区域,并将水位变化与建筑建设标准相关联。(2)创新性。带动港口工业地区的能源转型,减少土地侵蚀和发展过程中填海的困扰;研究新的储水方法和水保护方法等。(3)冗余性。维持多中心的地域布局,更好地利用现有多中心布局结构。(4)多样性。《鹿特丹水规划2035》及《气候变化策略》提出硬件防洪(堤坝、障碍物和其他水保护结构)及软件防洪(“防水”设计和开发的施工过程)共同作用(图9),具体措施包括:创造兼备雨洪管理和公共活动的多功能城市水广场;利用缓冲地种植淡咸水交互植被,突出多样化的种植模式和生态潜力。(5)适应性。打造韧性水系统,更好地适应气候变化带来的影响(图10);提高建筑适应性,拆除河道上的人工建筑物,建造可漂浮在水面上的房屋。(6)独立性。规划相对独立的交通和基础设施系统,如雨洪管理的独立化模块等。(7)相互依赖性。通过改善不同系统方式之间的联系以加强基础设施或运输系统内的“相互依赖性”。(8)多尺度连通性。强调更加广泛的水上公共交通系统和更加平稳的水陆互联关系。(9)高效性。提高公共交通和基础设施的连通高效性,提高城市应急反应能力等。(10)协作性。不仅包括国家与地方政府之间的多层次协作能力,还包括政府、专家、环境保护主义者与当地居民等利益相关者之间的协作,形成上下联动的规划实施管理和响应机制。(11)自组织能力。在规划的决策过程中充分利用社区和媒体力量加强市民参与,社区或居民自组织能够依靠自身力量快速应对冲击,并逐渐恢复。

图9 鹿特丹气候适应空间策略

资料来源:参考文献[58]

图10 鹿特丹韧性水系统示意图

资料来源:参考文献[58]

3 经验与启示

对荷兰国家级、省级和市级空间规划案例和政策文件的分析结果表明,虽然不是所有韧性特征都能够在规划中得到体现,但是韧性理念始终贯穿于荷兰空间规划全过程和各层级,且不同层级规划的韧性侧重点不同。荷兰发展韧性空间规划的经验对于我国应对灾害风险和气候变化,实现韧性发展带来了一定的启示。

3.1 构建面向韧性发展的空间规划框架

依托韧性前瞻性、灵活适应性、创新性、协作性、自组织能力和自学习能力等特征,韧性空间规划的可预见性更高,规划目标更长远。荷兰空间规划鼓励采取中长期方法,立足于对气候变化、自然环境和城市空间系统的充分了解,这种面向不确定性的长期规划框架一定程度增强了韧性,能够提升城市系统受到冲击后恢复的能力。

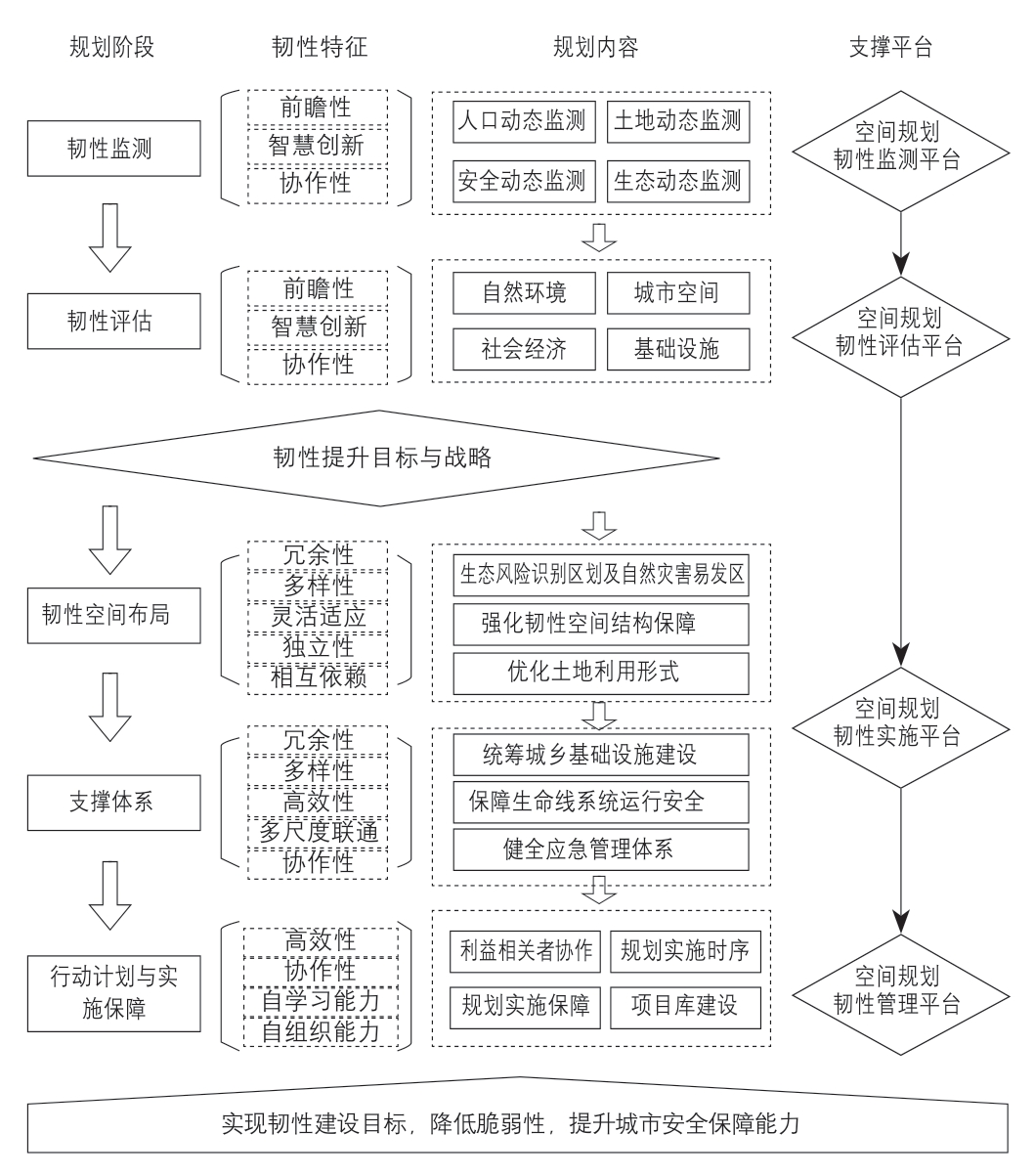

我国空间规划改革也应重视韧性理念,将韧性纳入空间规划框架和目标。从空间规划与韧性理念的衔接切入,将韧性特征与空间规划各阶段内容相关联,通过韧性监测、韧性评估、韧性实施、韧性管理等步骤将韧性理念与空间规划进行耦合。(1)在空间规划前期准备阶段,利用前瞻性、自学习能力和自组织能力等进行韧性监测。(2)在韧性监测的基础上,结合自然环境、社会经济发展、城市空间布局及基础设施现状等数据进行韧性评估。(3)在韧性实施方面,冗余性、多样性、独立性、相互依赖性和多尺度网络连通性等特征能够构建多模式、多样化的城市安全发展格局。例如:由传统的单中心布局转变为强调多中心、平衡的区域或城乡发展;留出未来城市发展空白用地,为灾害留出缓冲空间,有效限制灾害进一步蔓延并减轻灾害对其他空间的危害。将冗余性、独立性特征纳入基础设施建设考虑,建设分散式或分布式结构,从大型的中央化系统转变为小型的以社区或更小单元为基础的系统,如分散性的供电、供水系统,以防遇到突发事件时造成全面崩溃;将高效性、连通性和相互依赖性特征运用到生命线系统建设中,增加系统连通性,并强调相互备份的重要性。(4)在韧性管理方面,通过构建多级网络体系分散风险,推动空间规划各层级、各部门和各利益相关者间的高效协作性。根据自组织和自学习特征,重视自下而上的韧性参与方式,对地方或社区层面进行韧性指导,使其从容应对突发性事件(图11)。

图11 面向韧性发展的空间规划建设框架

资料来源:作者绘制

3.2 明确各级国土空间规划关注的韧性重点

荷兰不同层级空间规划对韧性的理解和韧性特征的应用不同,所关注的韧性侧重点也不尽相同。国家级空间规划侧重战略性,重视韧性的适应和缓解能力,主要体现预防性和非结构性等特征,如前瞻性、智慧性、协作性、自学习能力和自组织能力等。省级空间规划侧重协调性和指引性,重视前瞻性、适应性、多样性和自学习能力等特征。市级规划主要是将上级政府政策纳入到物质形态规划之中,韧性措施侧重实施性,更重视容易转化为具体空间要素的结构性韧性特征,如冗余性、多样性、独立性、相互依赖型、网络连通性、灵活适应性等。

在我国空间规划编制过程中,需明确各级空间规划关注的韧性重点和深度,确定各级纵向政府规划事权。我国空间规划体系分为国家、省、市、县、乡(镇)五级,在韧性建设中,国家级空间规划应注重战略与目标导向,突出韧性发展目标,提出韧性指标,侧重预防型和非结构型的韧性特征。省级空间规划是对上级规划的落实和对下级规划的指导,应重视韧性管控和引导发展,注重构建多级联动的韧性综合管理平台和多元参与模式,提出市县级空间规划的韧性目标和原则。市、县、乡级规划是空间规划的基础,是进行各类开发的基本依据,应结合自身特点,侧重结构性韧性空间规划,将韧性理念落实到土地利用规划、基础设施规划等详细规划层面,明确韧性发展的约束性和管控性指标,强化对专项规划的指导和约束作用。

3.3 完善韧性的监测、评估和预测信息平台

由于气候变化和灾害风险的影响具有不确定性,科学预测和情景模拟作为规划决策的参考越发重要。因此,体现韧性前瞻性、创新性和自学习能力等特征的韧性监测、评估和预测十分重要。可以看出,荷兰空间规划不仅关注现状,还关注趋势和未来威胁,并通过科学预测识别和评估风险等级和干扰的可能性,例如荷兰《国家水规划》和《水愿景规划》都有相关策略来定义和评估气候风险概率和潜在的干扰;格罗宁根省案例中的气候变化和能源潜力地图也能够较好理解区域空间潜力,风险评估结果可以用来对高风险区域(地质灾害多发区或洪水高风险区)进行避让。

因此,建立空间规划韧性监测、评估和预测平台是我国空间规划的基础和韧性发展的前提,可以在国土空间基础信息平台的基础上建立韧性信息系统。首先,通过收集整理规划现状情况和韧性关键指标的跟踪反馈,建立韧性监测平台。其次,建立韧性空间量化评估模型,进行空间韧性评估,并设置优先级。根据评估结果,完善生态风险和自然灾害易发区识别区划,为下一步空间规划布局提供数据支撑。最后,在韧性监测和评估的基础上,构建科学完整的韧性预测平台。

3.4 重视韧性规划实施与管理机制

荷兰空间规划重视规划的管理、实施和利益相关者之间的协作,重视专家咨询、公众参与,能够在规划和实施过程中协调各方面的利益冲突。例如鹿特丹案例中,包括环境主义保护者、非政府组织和科研机构等在内的不同利益集团共同参与协作网络并作出决策。三角洲法案评估委员会也提出实施阶段需要复杂利益相关者的共同参与,需要健全的规划实施、管理保障机制来保证利益相关者的干预权利并引导地区实现更大的韧性。

在我国空间规划编制过程中,也应重视规划实施和管理过程中利益相关者的协作,强调政府、专家和公众等不同利益相关者的积极参与和协作,形成多层级协作的实施管理机制,共同促进规划实施,落实韧性规划措施。

4 结语

在新的形势和挑战下,将韧性理念融入空间规划可以提升适应性并促进区域和城市的可持续发展。对荷兰空间规划中的韧性理念和特征进行梳理分析,可以发现韧性理念始终贯穿于荷兰空间规划,不同层级规划均体现了韧性特征并强调了不同的侧重点。这样面向不确定性的韧性发展方式在一定程度上会将规划目标转变为更具灵活适应性的规划形式,提升空间韧性,而当空间更具韧性时,也更容易促使利益相关者为该地区韧性发展作出贡献。但是韧性是一个广泛的概念,在应用过程中容易变得模糊和抽象,因此在将韧性理念融入我国空间规划框架时需明确韧性理念的内涵与外延,突出各级空间规划关注的韧性重点和应具备的韧性特征,并强调利益相关者之间的协作。

[1] 仇保兴.基于复杂适应系统理论的韧性城市设计方法及特征[J].城市发展研究, 2018, 25(10): 1-3.

[2] 翟国方. 规划,让城市更安全[J]. 国际城市规划, 2011, 26(4): 1-2.

[3] Resilience Alliance. Urban resilience research prospectus[R/OL]. (2007)[2018-08-03]. http://www.resalliance.org/index.php/urban_resilience.

[4] 周姝天, 翟国方, 施益军. 英国空间规划经验及其对我国的启示[J]. 国际城市规划, 2017, 32(4): 82-89.

[5] GODSCHALK D R. Urban hazard mitigation: creating resilient cities[J].Natural hazards review, 2003, 4(3): 136-143.

[6] SALT D. Resilience practice: building capacity to absorb disturbance and maintain function[J]. Ecological restoration, 2014, 32(2): 214-215.

[7] FLEISCHHAUER M. The role of spatial planning in strengthening urban resilience[J]. Resilience of cities to terrorist and other threats, 2008, 4(21):273-298.

[8] 中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[N].人民日报, 2019-05-24(001).

[9] ALEXANDER D E. Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey[J]. Natural hazards & earth system sciences, 2013, 13(11): 2707-2716.

[10] GIDDENS A, ed. The politics of climate change[M]. Cambridge: Polity Press, 2009: 163-181.

[11] HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual review of ecology and systematics, 1973, 4(1): 1-23.

[12] CARPENTER S, WALKER B, ANDERIES J M, et al. From metaphor to measurement: resilience of what to what?[J]. Ecosystems, 2001, 4(8): 765-781.

[13] LINNENLUECKE M, GRIFFITHS A. Beyond adaptation: resilience for business in light of climate change and weather extremes[J]. Business &society, 2010, 49(3): 477-511.

[14] LU P , STEAD D. Understanding the notion of resilience in spatial planning: a case study of Rotterdam, the Netherlands[J]. Cities, 2013, 35(4):200-212.

[15] WALKER B, CARPENTER S, ANDERIES J, et al. Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach[J]. Conservation ecology, 2002, 6(1): 14.

[16] MEEROW S, NEWELL J P, STULTS M. Defining urban resilience: a review[J]. Landscape and urban planning, 2016, 147: 38-49.

[17] DAVOUDI S, CRAWFORD J, MEHMOOD A. Planning for climate change: strategies for mitigation and adaptation for spatial planners[J].International journal of climate change strategies & management, 2009,48(13): 2905-2910.

[18] JABAREEN Y. Planning the resilient city: concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk[J]. Cities, 2013, 31(2): 220-229.

[19] LAM N S N, ARENAS H, BRITO P L, et al. Assessment of vulnerability and adaptive capacity to coastal hazards in the Caribbean Region[J]. Journal of coastal research, 2014, 70: 473-478.

[20] 邵亦文, 徐江. 城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J]. 国际城市规划, 2015, 30(2): 48-54.

[21] 李彤玥, 牛品一, 顾朝林. 弹性城市研究框架综述[J]. 城市规划学刊,2014(5): 23-31.

[22] 方修琦, 殷培红. 弹性、脆弱性和适应——IHDP 三个核心概念综述[J].地理科学进展, 2007, 26(5): 11-22.

[23] 李亚, 翟国方, 顾福妹. 城市基础设施韧性的定量评估方法研究综述[J].城市发展研究, 2016(6): 113-122.

[24] ISLAM M S, QUEK R A. Climate change and urban resilience: the Singapore story[M] // LI J, ed. Globalization, development and security in Asia: environment and sustainable development in Asia. London, UK:World Scientific Publishing, 2015: 199-214.

[25] ALLAN P, BRYANT M. Resilience as a framework for urbanism and recovery[J]. Journal of landscape architecture, 2011, 6(2): 34-45.

[26] DAVOUDI S, STRANGE I. Conceptions of space and place in strategic spatial planning[J]. International review of the red cross, 2008(172): 343-346.

[27] AKIYAMA S, BRUNOTTE H. Major principles and criteria for development of an urban resilience assessment index[C]. International Conference &Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development, 2014.

[28] MOFFATT S, KOHLER N. Conceptualizing the built environment as a social-ecological system[J]. Building research & information, 2008, 36(3):248-268.

[29] CUTTER S L, BARNES L, BERRY M, et al. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters[J]. Global environmental change, 2008, 18: 598-606.

[30] KRASNY M E, TIDBALL K G. Applying a resilience systems framework to urban environmental education[J]. Environmental education research, 2009,15(4): 465-482.

[31] FRAZIER T G, THOMPSON C M, DEZZANI R J, et al. Spatial and temporal quantification of resilience at the community scale[J]. Applied geography, 2013, 42(8): 95-107.

[32] WARDEKKER J A, JONG A D, KNOOP J M, et al. Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain climate changes[J]. Technological forecasting & social change, 2010, 77(6): 987-998.

[33] SHARIFI A, YAMAGATA Y. Major principles and criteria for development of an urban resilience assessment index[C]. Proceedings of the 2014 international conference and utility exhibition on green energy for sustainable development (ICUE), 2014: 1-5.

[34] DAVOUDI S, CRAWFORD J, MEHMOOD A. Planning for climate change: strategies for mitigation and adaptation for spatial planners[J].International journal of climate change strategies & management, 2009,48(13): 2905-2910.

[35] ROSE A. Economic resilience to natural and man-made disasters:multidisciplinary origins and contextual dimensions[J]. Environmental hazards, 2007, 7(4): 383-398.

[36] MÅNSSON A, JOHANSSON B, NILSSON L J. Assessing energy security:an overview of commonly used methodologies[J]. Energy, 2014, 73(7): 1-14.

[37] CIMELLARO G P, RENSCHLER C, BRUNEAU M. Introduction to resilience-based design (RBD)[M] // CIMELLARO G, NAGARAJAIAH S,KUNNATH S, eds. Geotechnical, geological and earthquake engineering.Cham: Springer, 2015: 151-183.

[38] MCDANIELS T, CHANG S, COLE D, et al. Fostering resilience to extreme events within infrastructure systems: characterizing decision contexts for mitigation and adaptation[J]. Global environmental change, 2008, 18(2):310-318.

[39] VERA I, LANGLOIS L. Energy indicators for sustainable development[J].Energy, 2007, 32(6): 875-882.

[40] PRABHAKAR S V R K, SRINIVASAN A. Metrics for mainstreaming adaptation in agriculture sector[M] // LAL R, SIVAKUMAR M, FAIZ S, et al, eds. Climate change and food security in South Asia. Dordrecht:Springer, 2011: 551-567.

[41] 王凯. 国家空间规划论[M]. 中国建筑工业出版社, 2010.

[42] 张永姣, 方创琳. 空间规划协调与多规合一研究:评述与展望[J]. 城市规划学刊, 2016(2): 78-87.

[43] 多米尼克·斯特德, 文森特·纳丁.欧洲空间规划体系和福利制度:以荷兰为例[J]. 国际城市规划, 2009(2): 71-77.

[44] KLIJN F, VAN BUUREN M , VAN ROOIJ S A M. Flood-risk management strategies for an uncertain future: living with Rhine River Floods in the Netherlands?[J]. AMBIO: a journal of the human environment, 2004, 33(3):141-147.

[45] BRUIJN K M. Resilience and flood risk management[J]. Water policy,2004(6): 53-66.

[46] VOOGD H. Combating flooding by planning: some Dutch experiences[J].DISP - the planning review, 2012, 42(164):50-58.

[47] 曹哲静. 荷兰空间规划中水治理思路的转变与管理体系探究[J]. 国际城市规划, 2018, 33(6): 68-79.

[48] ROGGEMA R. The use of spatial planning to increase the resilience for future turbulence in the spatial system of the Groningen Region to deal with climate change[M] // Swarm planning. Dordrecht: Springer, 2014: 117-161.

[49] Ministry of Infrastructure and the Environment. National water plan 2016-2021[R/OL]. (2015)[2018-08-05]. https://www.government.nl/documents/policy-notes/2015/12/14/national-water-plan-2016-2021.

[50] Delta Commissie. Working together with water – a living land builds for its future[R/OL]. (2017) [2018-08-06]. www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma.

[51] Ministry of Infrastructure and the Environment. National policy strategy for infrastructure and spatial planning[R/OL]. (2011)[2018-08-06]. www.rijksoverheid.nl/ienm.

[52] RIJKE J, HERK S V, ZEVENBERGEN C, et al. Room for the river:delivering integrated river basin management in the Netherlands[J].International journal of river basin management, 2012, 10(4): 14.

[53] VEN G P V D. Man-made lowlands: history of water management and land reclamation in the Netherlands[J]. Agricultural water management, 1994,26(1/2): 150-152.

[54] Ministry of Infrastructure and the Environment. Delta programme 2018[R/OL]. (2017) [2018-08-12]. www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma.

[55] HUYINK W. Startdocument voor een nieuw Omgevingsplan Groningen[R].Groningen: Provincie Groningen, 2006.

[56] VAN DEN BERG M. Climate change adaptation in Dutch local communities risk perception, institutional capacity and the role of local government (CSTM Report)[R/OL]. (2010)[2018-08-12]. www.utwente.nl/mb/cstm/reports.

[57] STEAD D, TAŞANKOK T. Urban resilience, climate change and land-use planning in Rotterdam[M] // ERAYDIN A, TAŞAN-KOK T. Resilience thinking in urban planning. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013: 211-217.

[58] Rotterdam Climate Initiative. Rotterdam climate change adaptation strategy[R/OL]. (2013)[2018-09-01]. www.rotterdamclimateinitiative.nl.

[59] Province of Zuid-Holland and Gemeente Rotterdam. Ruimtelijk plan Regio Rotterdam 2020[R]. The Hague: Province of Zuid-Holland, 2005.[60] Rotterdam Gemeente. Stadsvisie Rotterdam 2030[R]. 2007.