引言

21 世纪初,“经济水平和社会消费变化正在改变着中国的城市,私人小汽车、轨道交通的大量采用正引起城市交通系统的结构性转变”[1]。以地铁为代表的城市轨道交通在中国得到迅速发展,越来越多的地铁枢纽在大城市中心区陆续形成。地铁枢纽在建成环境中的“植入”一方面带动了枢纽地区新一轮城市再开发,另一方面也改变了人的流动方式和生活方式,使既有的基于车行交通的步行系统面临着新形势下的适应性问题。

汽车交通的“点对点”连接模式在最大程度上压缩了出行过程中的步行环节,使步行系统成为道路系统的“衍生品”,造就了以“大马路”“大街区”为主要特征的粗放式空间结构,“步行生活和步行环境毫不例外地让位于车行体系的现象是最为突出的”[2]。“轨道模式”正在使城市交通出行从两个地点的连接转向两个站域的连接,出发地或目的地与轨交站点之间的行程主要依靠步行完成,在新的流动模式下步行系统不再是可以被忽略的环节,而既有的步行系统无论在结构、功能还是品质上都与枢纽地区的步行需求相去甚远。

“交通方式的演进成为城市空间尺度发生变化的根本性动力”[3],交通模式与城市空间是一种动态平衡的关系,正处于形成和起步期的地铁枢纽通过强有力的介入打破了汽车时代建立的平衡状态,将引发城市空间的再次转型,也为步行系统的重构提供了新的契机。相比之下,在大阪、香港、新加坡等发展较早的亚洲高密度城市中,轨交枢纽与城市空间已建立起相对成熟和稳定的平衡关系,步入“站城协同”发展阶段,其复杂的步行空间网络正是与特殊的建成环境和多元的步行需求相适应的结果,为我国现阶段和未来一段时期的城市实践提供了可资借鉴的成功范式。

1 发展模式:三个亚洲案例研究

1.1 “站城一体”模式:大阪梅田枢纽

梅田枢纽位于大阪市北部的梅田商务区,由JR 大阪站、阪急梅田站、地铁梅田站等7 个轨道交通车站组成。梅田地区的土地开发强度极高,用地性质以交通、商业、办公和酒店四类功能为主。梅田枢纽站域步行系统与高强度的土地开发、集约化的城市功能、复杂的人流和多变的环境相互适应,在多层次基面上将轨交车站与城市空间紧密关联,形成“站城一体”的发展模式。

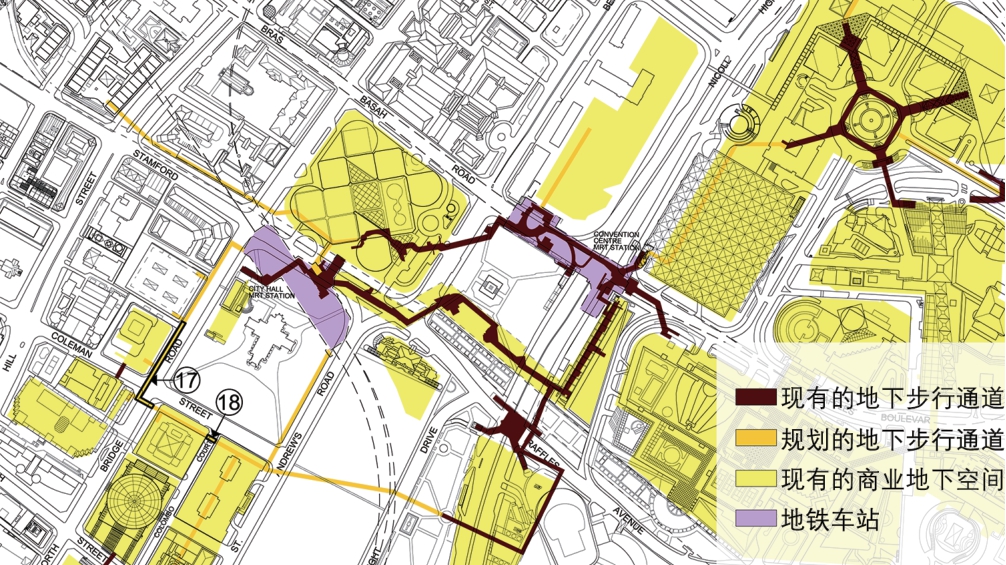

(1)梅田地下街系统

梅田地下步行系统主要集中于地铁站点密集的大阪站东部和南部商业区,从1960 年代开始,经过“点—线—网”的漫长发展过程,形成了基于主要道路格局的大规模地下街系统[4](图1)。该系统不仅将区域内所有轨道交通站点相互连通,形成便捷的换乘网络,而且与阪急百货、阪神百货等大型商业设施的地下空间进行了一体化整合。“地下街的活动不单存在于地底下接续地铁的交通过道,而是一种生活环境的建立”[5]。此外,为解决区域内的停车问题,地下二层设置了大面积公共停车场,与地下一层的步行空间共同构成梅田枢纽的地下交通体系。

图1 梅田枢纽站域地下街网络

资料来源:参考文献[4]

(2)地面步道与广场

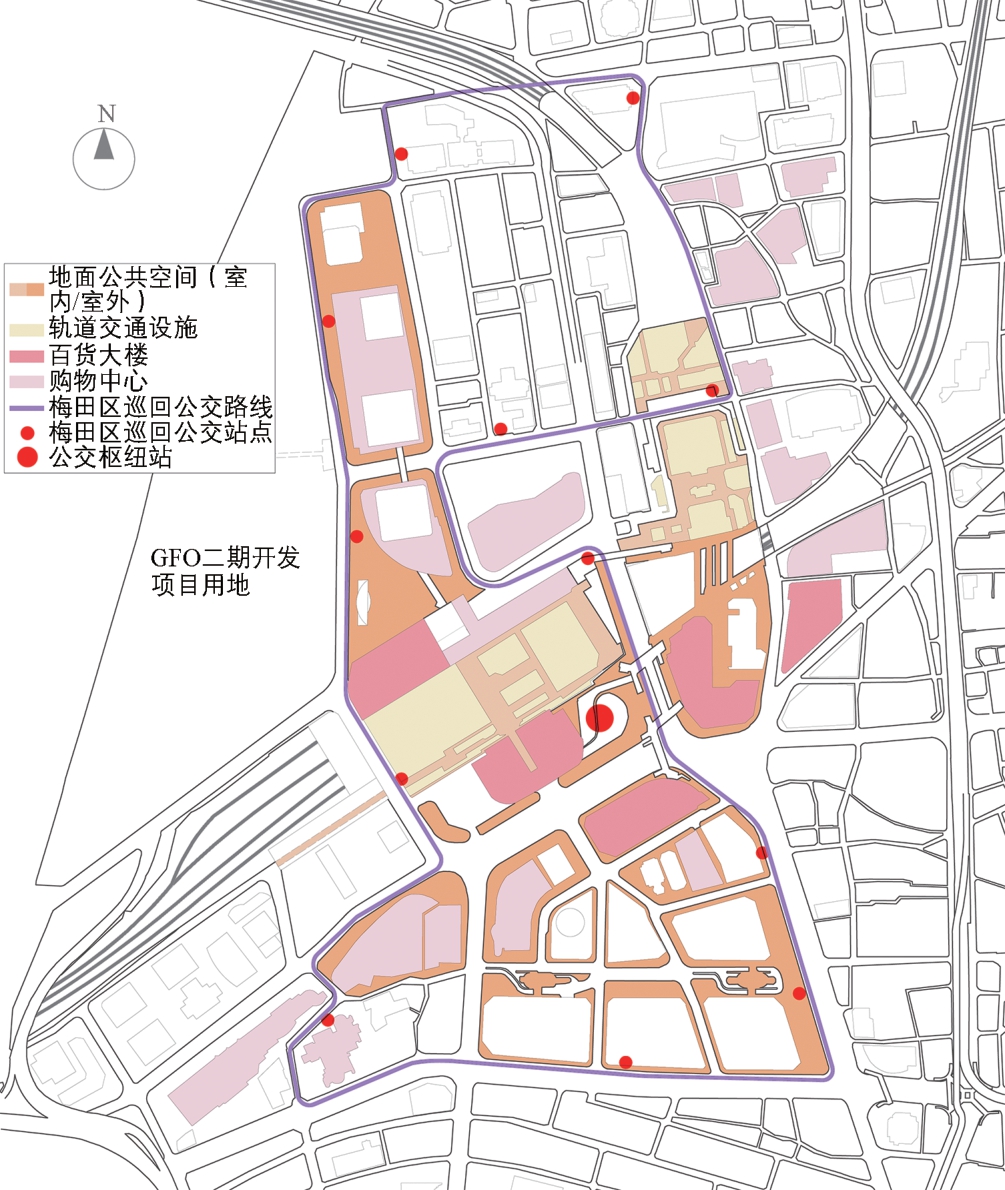

街道两侧与大阪站首层的人行步道是轨道交通与区域巡回巴士、酒店迎送巴士等地面公交系统联系的主要纽带(图2)。大阪站城综合体(Osaka Station City)的“南口广场”和其北侧的“梅北广场”是地面步行系统中重要的空间节点。南口广场是轨道交通客流向梅田地区集散的主要场所,通过竖向交通设施与车站内部的天桥相连,东侧与公交枢纽站无缝衔接。梅北广场是一个以“水”为主题的椭圆形广场,位于大阪站北口与GFO 综合体(Grand Front Osaka)之间,通过层次丰富的水景设计,成为具有特色和吸引力的标志性场所。

图2 梅田地面步行系统与公交系统的关系

资料来源:参考文献[4]

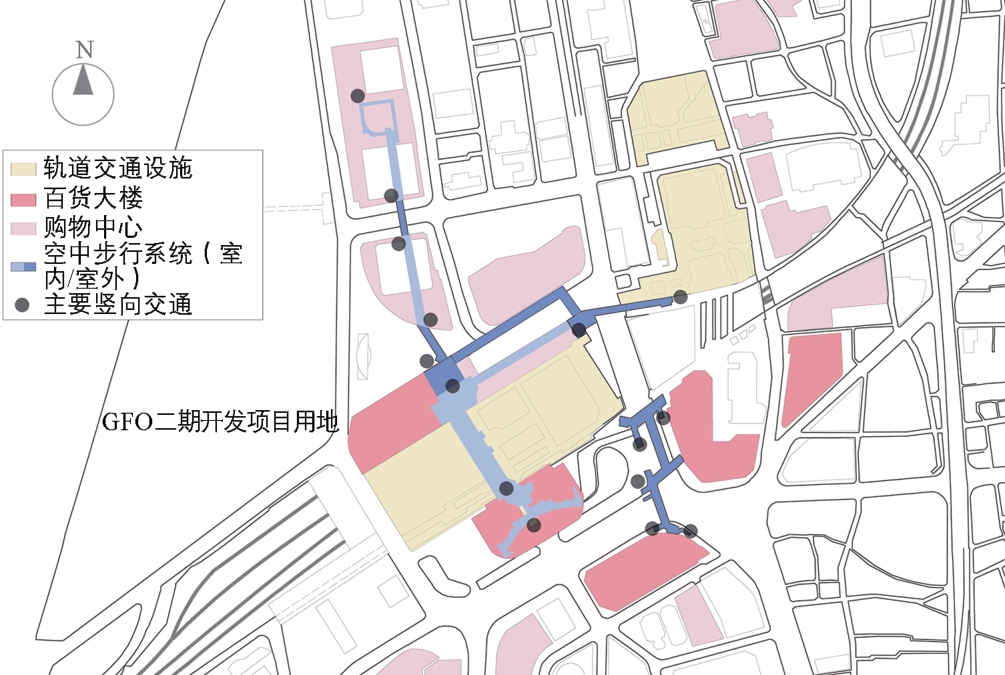

(3)空中路径与平台

空中步行路径由三部分接续构成(图3)。在大阪站东南部,横跨城市干道交叉口的二层步行天桥将南口广场与阪神百货、阪急百货等大型商业设施连为一体,解决了人车流线冲突;在大阪站内部,被轨道线路分隔的南北站区由分别位于三层和五层的步行通廊相连,形成贯穿车站南北的连续动线;在大阪站北部,位于二层的站前集散广场通过二层步道系统与GFO 综合体、阪急梅田站等大型公共设施对接。空中公共活动平台主要分布于大阪站城综合体中,按照活动内容的不同,可分为交通型、休闲型和复合型三种类型。它们通过连续的步行路径相互串接,形成多层次、多主题的公共空间节点体系。

图3 梅田空中步行系统与商业设施的串接

资料来源:参考文献[4]

1.2 “广域互联”模式:香港中环枢纽

香港的中环站和香港站均为双线换乘站,二者通过地下步行通道相连。伴随着地铁枢纽的发展,中环地区逐步建立起与高密度环境和“旅运链”相适应的“广域互联”网络。“中环步行体系的建立是多年来城市演变进化和这一地区迅猛发展以及地形条件影响和制约的共同结果”[6]。中环步行系统的地下部分规模较小,地面和空中层面是其主要部分。

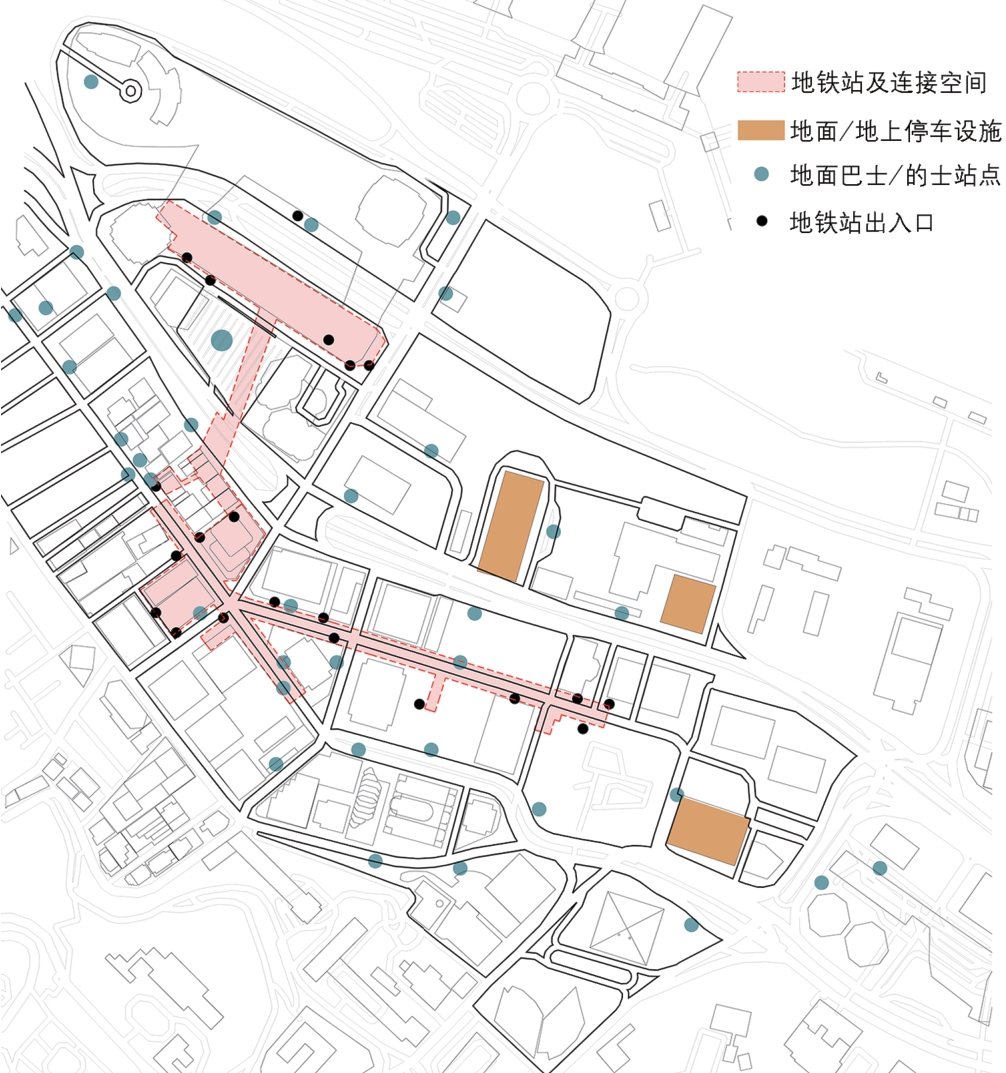

(1)致密街网与场所遗产

中环的街道系统是在早期的“四环九约”模式基础上形成的,具有“致密狭窄”的典型特征。即使在现代化转型过程中,城市空间结构仍延续了传统肌理,街区形态规整,街道网络密集,空间尺度狭小。在对站域39 个街区的面积统计中发现,其平均街区面积仅为8 200 m2,小于10 000 m2的街区约占64%,道路线密度较高,街道网络的整体连通性较好。地面步行网络将地铁站出入口与巴士站、的士站、停车设施相互连接,实现了各类交通方式的高效接驳(图4)。

图4 中环街道网络与交通设施分布

中环地区曾是香港的政治、文化中心,核心区域分布有一些重要的历史文化遗产,这些公共建筑及其周边场所被密集的高层建筑所包围,形成了近人尺度、多元开放、绿色生态的公共活动空间。终审法院东西两侧的遮打花园和皇后像广场是地面步行系统中面积较大的空间节点,作为中环地区公众休闲、集会的主要场所,具有生活、纪念、政治多重意义。

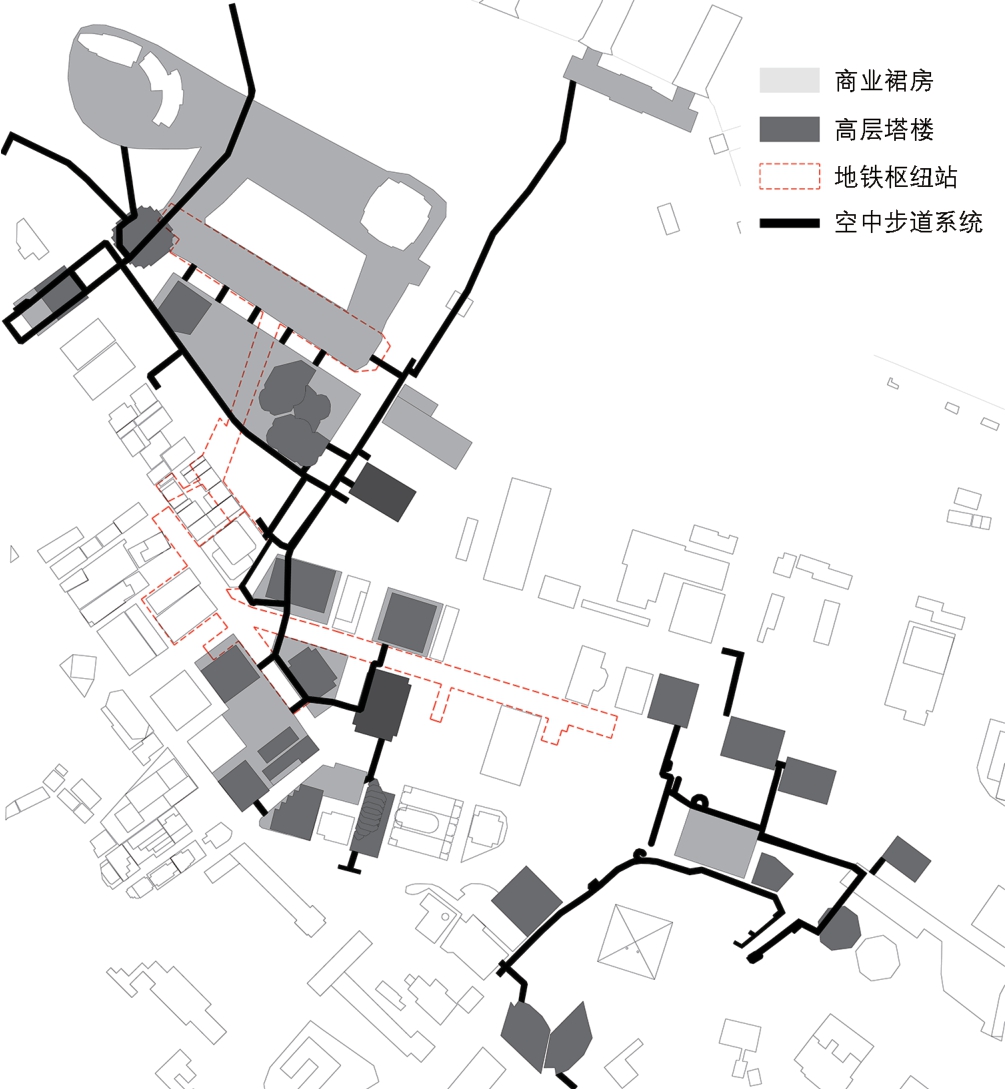

(2)全域化空中步道系统

地铁枢纽建成以后,中环狭窄的街道无法满足日益增长的步行需求,并且由于高架桥、隧道等对地面步行系统的阻隔以及行人安全问题,香港政府于1980 年代末开始建设空中步道系统,至今已具有相当规模,成为中环步行系统中最具特色的一个部分。

中环空中步道系统全长超过3 km,主要分布在香港站与中环站的交接区域以及中环站东南部区域,其基本结构沿城市道路呈枝干状展开,将近30 座商业、办公和交通设施在二层(局部三层)基面上连为一体(图5)。空中步道与建筑设施的空间关系有平行、对接和穿越三种模式。在主要城市干道上一般平行于建筑沿街界面,通过垂直对接方式与建筑入口空间相接。而在与规模较大的商业设施或密集的商业集群连接时,空中步道往往穿越建筑,内部与外部空间接续构成具有环游性的步行网络,并在内部中厅设有垂直转换节点。

图5 中环空中步道系统与建筑的连接

1.3 “活力导向”模式:新加坡政府大厦枢纽

政府大厦站位于新加坡滨海湾北岸,是两条地铁干线的换乘站,与滨海中心站相距300 m,形成“双核三线模式”的地铁枢纽。该区域不仅是商业中心,还是行政文化区的一部分。土地使用以商业和酒店为主,不同地块的开发强度差别较大。新加坡以“创造具有吸引力的步行友好型物质环境”为发展理念,对轨交站域步行系统进行了以活力为导向的精细化设计,形成一个具有良好可达性和全气候舒适性的整体空间网络。

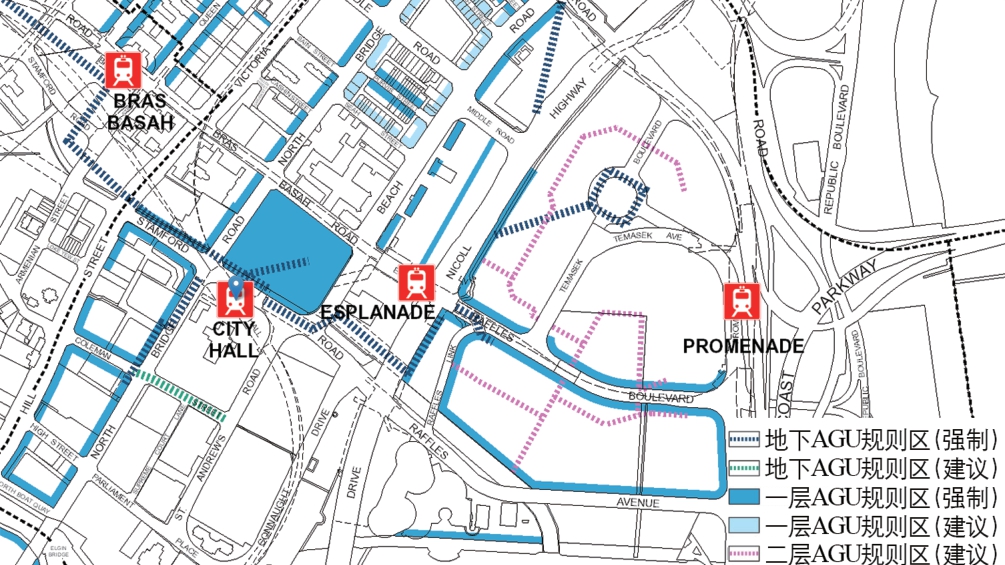

(1)基本网络及其错位拓展

政府大厦枢纽站域步行系统以地面层为基本网络向地下和空中拓展。由于所在地区既是传统历史街区,也是大型复合开发街区,地面步行网络在密度和连通性上的分布并不均匀,平均街区面积约为24 000 m2,大于大阪和香港两个案例,但整体秩序良好。

地下步行网络大致呈“E”型结构,实现了两个地铁站及其与邻近建筑设施的连接。按照城市重建局(URA)制定的开发计划,该系统将打通关键路径,进化为具有更高环游性的“8”字形网络,与周边更多公共设施连接,使既有的、分散的地下步行空间整合为更大规模的一体化空间网络(图6)。空中步行网络集中分布在地铁枢纽东部的高密度商业区,与地下系统错位布局,通过最小宽度为4 m 的二层步行通廊,将被道路分离的多个商业设施连为整体。二层步行通廊在新达城地块内呈L 型结构,在滨海广场地块内形成“环+线”的复合结构,它们组成的整体网络通过设置在主要道路两侧的竖向交通设施与地面和地下步行网络连接,实现各个层面步行系统的循环互通。

图6 新加坡政府大厦枢纽站域地下步行系统

资料来源:参考文献[9]

(2)活力引导区与开放空间

在政府大厦枢纽案例中,最值得借鉴的是其“步行友好型”空间环境的营造。区域内所有的开发项目都被要求在用地周边提供有遮盖的步行通道,这些通道必须全时间向公众开放使用,其面积不计入总楼面面积之内,并根据其所面向的街道类型规定最小宽度为3.0 m,3.6 m 或5.0 m。为保证步行系统的活力和吸引力,面向主要街道和公共空间的建筑首层必须用作零售、餐饮、娱乐等能够促进活动发生的功能类型(AGU: Activity-Generating Uses),即形成“活力引导区”。地下和空中步行系统的部分空间也被指定或鼓励成为AGU 区域,以保持和提升步行空间的活力(图7)。

图7 政府大厦站域AGU 规则区空间分布

资料来源:作者根据https://www.ura.gov.sg/maps2/?service=AGU 下载的资料绘制

政府大厦枢纽站域的开放空间为步行系统提供了不同特色的节点空间和花园般的视觉景观。这些开放空间主要位于地铁枢纽南部的历史街区和滨水地带,以纪念、休闲、运动等步行活动为主要内容,在高楼林立的城市中心形成了一个具有地域特色和人文情怀的过渡性领域,引入并借用了优越的自然环境要素,尊重并延续了城市历史空间尺度。

2 发展逻辑:三个案例的比较分析

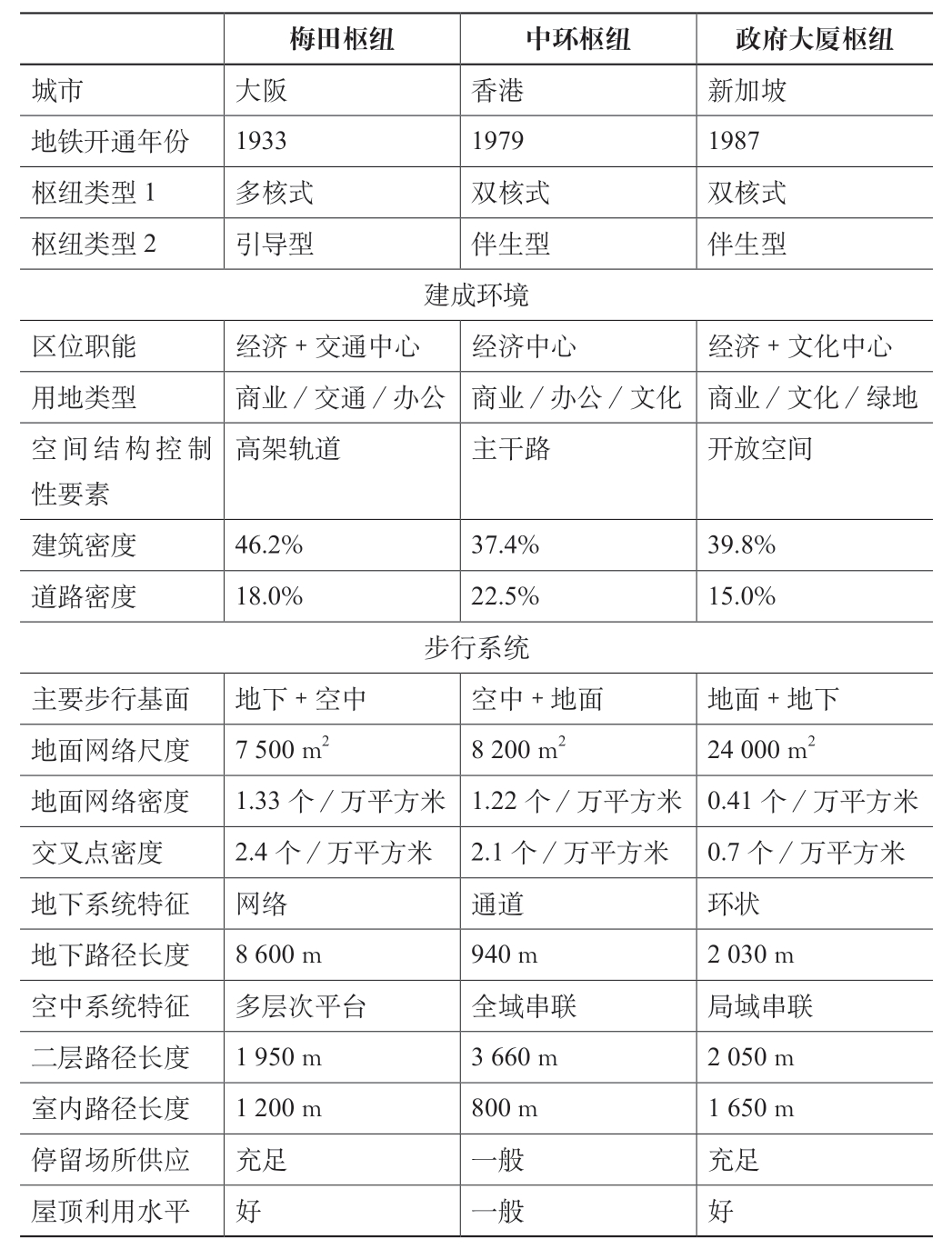

大阪、香港、新加坡三个案例同属于亚洲高密度城市环境中的地铁枢纽,经过长期的适应性发展,它们所建立的站域步行系统均已较为完善,在某种程度上给出了大陆城市未来的发展方向。这些案例在步行系统建构理念和逻辑上体现出一些共性特征,同时又以各自独特的方式回应了环境模式、枢纽类型、发展历程等方面存在的差异性(表1)。通过比较与归纳,本文将这些共性与个性特征从结构、功能和品质三个层面上分别展开论述。

表1 三个案例的建成环境和步行系统特征比较

梅田枢纽中环枢纽政府大厦枢纽城市大阪香港新加坡地铁开通年份1933 1979 1987枢纽类型1多核式双核式双核式枢纽类型2引导型伴生型伴生型建成环境区位职能经济+交通中心经济中心经济+文化中心用地类型商业/交通/办公 商业/办公/文化 商业/文化/绿地空间结构控制性要素高架轨道主干路开放空间建筑密度46.2%37.4%39.8%道路密度18.0%22.5%15.0%步行系统主要步行基面地下+空中空中+地面地面+地下地面网络尺度7 500 m2 8 200 m2 24 000 m2地面网络密度1.33 个/万平方米 1.22 个/万平方米 0.41 个/万平方米交叉点密度2.4 个/万平方米 2.1 个/万平方米 0.7 个/万平方米地下系统特征网络通道环状地下路径长度8 600 m 940 m 2 030 m空中系统特征多层次平台全域串联局域串联二层路径长度1 950 m 3 660 m 2 050 m室内路径长度1 200 m 800 m 1 650 m停留场所供应充足一般充足屋顶利用水平好一般好

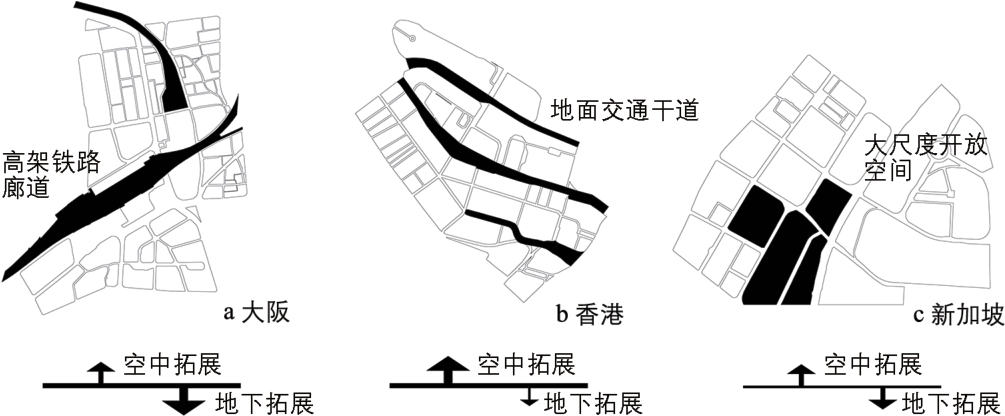

2.1 层化与网络

从步行系统的结构逻辑分析,三个案例都建立了多维基面的立体化步行系统,这是地铁枢纽地区有别于以地面为主要活动基面、系统结构基本在二维展开的一般区域步行系统的重要表征之一。地面与非地面层步行网络叠合形成具有更高密度和层级的空间网络系统,每个层次的步行系统都是一个完整、连续的空间体系,通过关键节点处的竖向交通设施,不同层次的基面相互连通,在更大的体系中实现循环流动。由于环境模式的差异,步行系统的层次结构在三个案例中又表现出不同的倾向性(图8)。

图8 步行系统层次拓展动因与模式对比分析

(1)大阪梅田的建筑密度最高,地下轨道车站最多,同时包含高架轨道设施,与此相适应,其地面、地下、空中层面的步行系统都发展得较为成熟,尤其是地下步行网络在所有案例中规模最大,结构最为复杂。跨越铁路廊道的多层空中平台和地下空间网络成功地推动了大阪站南部的商业功能和城市肌理向站北地区延伸。

(2)香港中环地势特殊,高层建筑密集,因此并没有着重发展地下步行系统,但其空中步行系统的规模和影响力在五个案例中居于首位。在高密度地面网络基础上通过二层步道系统,实现了被东西交通干道所分隔的多个街区之间的循环连通,在空中层面建立了新的空间秩序。

(3)新加坡政府大厦地区的地面网络密度虽然低于大阪和香港案例,但公共绿地、开放空间充足,地面步行系统仍居于核心地位,地下系统和空中通廊在局部区域起到了关键的补充和加强作用,尤其是以地铁站为核心的地下步行系统,使纪念碑公园四周的城市空间由独立走向联合,创造了一体化的商业空间网络。

总之,大阪、香港和新加坡三个案例的发展经验一致表明,步行系统的多层网络结构适应了地铁枢纽站域的可达性需求,解决了由高架轨道、城市干道等导致的城市空间割裂问题,而且实现了公共活动空间的“增量”式发展。

2.2 内化与关联

从空间使用方式分析,三个案例的步行系统都包含较大规模的“室内化”步行路径、对建筑屋顶的利用以及地下空间的关联开发,表明地铁枢纽地区在步行系统建构中有别于一般区域的另一个重要倾向——复合化。

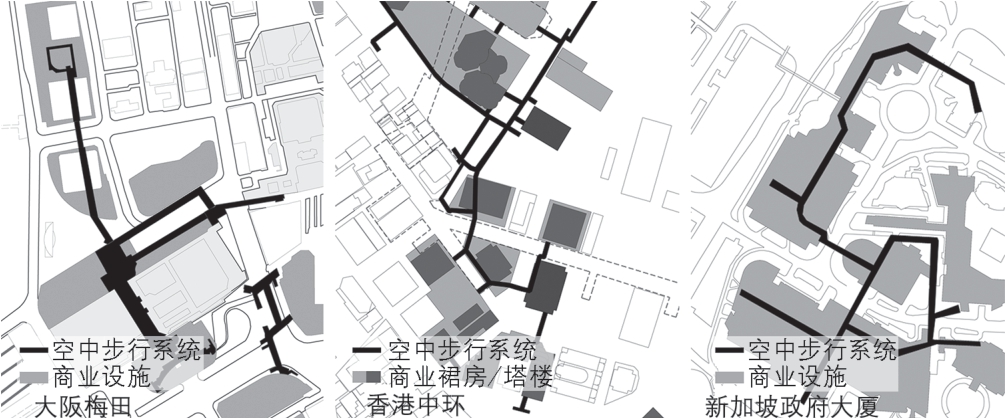

(1)空中系统的内外接续

在三个案例中,空中步行系统的产生在某种程度上都以商业设施之间的连通需求为发展动力,因此都出现在被城市道路分割的密集商业区域,而且其规模与商业密集的程度显著相关。为了实现步行的连续性,空中步行系统在建筑内外空间是连续的,在大型商业设施内部形成公共化的室内街道,并在共享大厅处形成竖向转换节点,结合屋顶平台形成休闲节点,因此室内化的步行路径和屋顶平台都成为空中步行系统的重要环节(图9)。大阪梅田案例中的“创造之路”、香港中环的二层步道系统以及新加坡新达城中的步行通廊都是步行系统与商业空间复合建构的典型代表。

图9 空中步行系统与商业设施的关系

(2)地下空间的关联开发

大阪和新加坡两个案例的复合化建构还体现为地下步行空间与沿线商业的关联开发。拥有五个地下轨交车站的大阪梅田枢纽以地铁站的互联为契机建立了由堂岛地下街、阪急三番街、白梅田(Whity Umeda)地下街等多个经营主体组成的规模最大的地下商业网络,复杂的交通与商业体系使地下空间成为一个微缩的步行城市。新加坡政府大厦枢纽地区沿两个地铁站之间的L 型连接通道形成的地下购物中心填补了被纪念碑公园分离的大型商业设施之间的空白地带,使枢纽东西两侧的商业功能得以接续和整合。

无论是空中系统的内化空间还是地下系统的关联开发,大阪、香港和新加坡案例的发展经验都清晰地表明,地铁枢纽站域步行系统与商业系统之间具有一种相依相存、共荣共生的紧密关联。通过在不同层面上城市与建筑、外部与内部的复合开发,步行系统的交通功能能够在更大程度上引导和促进区域经济的整体协同发展,同时,步行系统本身的空间结构也不必依赖于既有道路系统而得到优化,步行空间的安全性、便利性和舒适性也可以得到提升。

2.3 包容与延续

在社会意义上,三个案例中的步行系统不仅具有经济生活功能,而且其所承载的社会生活也不是单一均质的,通过在特定的时空坐标中与周围环境和人的需求发生互馈,进而产生了空间特征的多样性、生态性和人文性,这些共性特征集中体现在一系列节点空间的营造中。由于建成环境和历史背景的差异,在节点空间环境营造的具体方式上三个案例亦不尽相同。

(1)大阪的多维与多元化节点体系

在三个案例中,大阪梅田地区的建筑密度(46%)高于其他两个案例(分别为37%和40%),高强度土地开发导致建筑体量的巨型化以及地面活动空间的匮乏,与之相适应,结合建筑空间体量组织而形成的具有多层次基面的公共活动场所成为大阪梅田枢纽步行系统的显著特征之一。

考虑到枢纽地区行为模式的多元化,梅田枢纽的节点体系通过营造包容性的空间环境,诠释了“以使用者为核心”的设计理念,比如,城市步行空间设有完善的无障碍设施和标识系统;小尺度的景观设计可以与不同年龄阶段使用者产生互动;广场、花园等公共活动场所通过多层次空间处理满足不同私密性等级的需求,并设有专用吸烟区。梅田枢纽节点体系的建构还注重了与自然生态、地域文化的融合。不管是地面的广场还是空中的庭园,为延续“水都”大阪的地域特色,其步行环境设计中多以“水”“钟”“太阳”“星光”等代表性元素为主题,通过类型丰富的水景和绿化创造了一系列兼具自然与人文气息的生活空间(图10)。

图10 梅田枢纽代表性公共空间及其主题元素

资料来源:作者根据http://osakastationcity.com/的资料整理

(2)香港与新加坡的空间遗产利用

与大阪案例相比,香港和新加坡案例的历史文化氛围更加浓厚,虽然在从政治文化中心向经济中心的转型过程中,它们都经历了相对高强度的土地开发,但同时也都在最大程度上保留了一些历史形成的重要建筑和公共空间遗产。这些被保留下来的公共空间不仅被整合为步行系统的一部分,而且成为提升步行空间环境品质、激发和维持枢纽地区城市活力的积极要素。

作为历史遗产的公共空间均位于地铁枢纽站域核心区,与地铁站出入口直接相连,从而增加了其被使用和体验的机会。这些公共空间节点不仅在长期经营中注重植物与水等自然元素的引入,形成了良好的生态环境和丰富细节,而且大多具有特殊的纪念意义,设有雕塑、纪念碑等标志性的人文景观,因此既可以支持个性化的休闲活动,又是公共集会的理想场所,既是“绿色节点”,又是“人文节点”。

3 发展机制:城市设计运作与导控

从发展进程上看,大阪、香港和新加坡三个案例经过了几十年甚至近百年的发展,其步行系统的成功不仅源于先进的规划设计理念,还依赖于具有实效性的城市设计制度。无论哪一种建构模式都是在漫长的发展过程中由“自上而下”的城市设计运作体系不断推进而逐步形成的,是一项“有意识”的复杂系统工程。在以多方参与和长效实施为共同原则的基础上,三个案例建立了具有不同侧重的城市设计推进和导控机制。

3.1 大阪梅田的持续更新进程

梅田枢纽的“站城一体化”步行系统不是一蹴而就的,而是在一个多世纪的城市更新进程中,结构和功能逐步完善,与周边地区的关联逐步强化而形成的,共经历了四个发展阶段[7]。

(1)第一阶段:枢纽形成(19 世纪末—1930 年代)

第一代大阪站于1874 年建成运营,其后,大阪铁路、西成铁路、阪急电铁、市营地铁等多家铁路公司选择大阪站或在其周围设立终端,促成了该地区轨道交通枢纽地位的形成。1929 年建成的阪急百货店成为世界上首家轨道交通枢纽百货公司。

(2)第二阶段:地下街的兴起(1940 年代—1960 年代)

二战中遭受重大破坏的大阪站站前街区,在战后复兴期间转变为商品交易场所。随后,在民间资本的支持下,1963年结合站前广场建设进行了大阪梅田地下街的初步开发,将占据广场的露天商业收容到地下空间内,标志着立体化的车站城区开发时代的到来。

(3)第三阶段:步行系统的一体化(1970 年代—1990年代)

1969 年日本制定了《都市再开发法》,极大推动了站前高密度街区的城市更新进程,站前广场、步行系统的一体化开发成为该时期城市建设的主要方向。在此背景下,1979年大阪站原北大楼建成;1983 年在大阪站南部增建了包含百货和酒店功能的高层建筑综合体。

(4)第四阶段:站城一体开发(2000 年至今)

21 世纪伊始,原车站设施进入再更新期,加之国有铁路民营化以及相关法律制度的进一步完善,2003—2011 年,大阪站进行了以“车站与城市相融”为目标的更新改造,建成大阪站城综合体,并从2003 年开始逐步实施站北地区城市整体更新方案,多层次的空中步行网络得到重点发展。

3.2 香港中环的公私联合开发

以行人天桥和空中步行长廊为代表的香港中环步行空间系统是政府和民间资本共同开发运作的产物,这种公私联合开发模式始于1970 年代。按照相关制度,新建建筑物需要通过交通影响评价,且能够提供开放公共空间或优越步行设施的建筑物可以从政策上申请容积率或停车指标优惠;政府在制定改善环境规划时都把步行交通纳入研究的范围,如果发现空间不够,规划署有权研究将建筑物红线后退以创造步行设施空间的可能性,受影响的地块会得到相应的财务或建筑条件补偿[8]。

开发商通过积极规划步行系统,特别是与地铁枢纽站相联系的地下和空中步行长廊,使公共空间、步行设施等社会资源内在化,一方面提高了建筑的可达性和地租价值,增加了商业机会,企业从而可以获得更大的经济利益;另一方面,对城市而言,内在化后的公共空间能够提供包括空调设施和防风避雨设施的更加舒适的步行环境。香港地铁枢纽通过公私联合开发模式实现了交通效率和经济效益的“双赢效应”[9]。

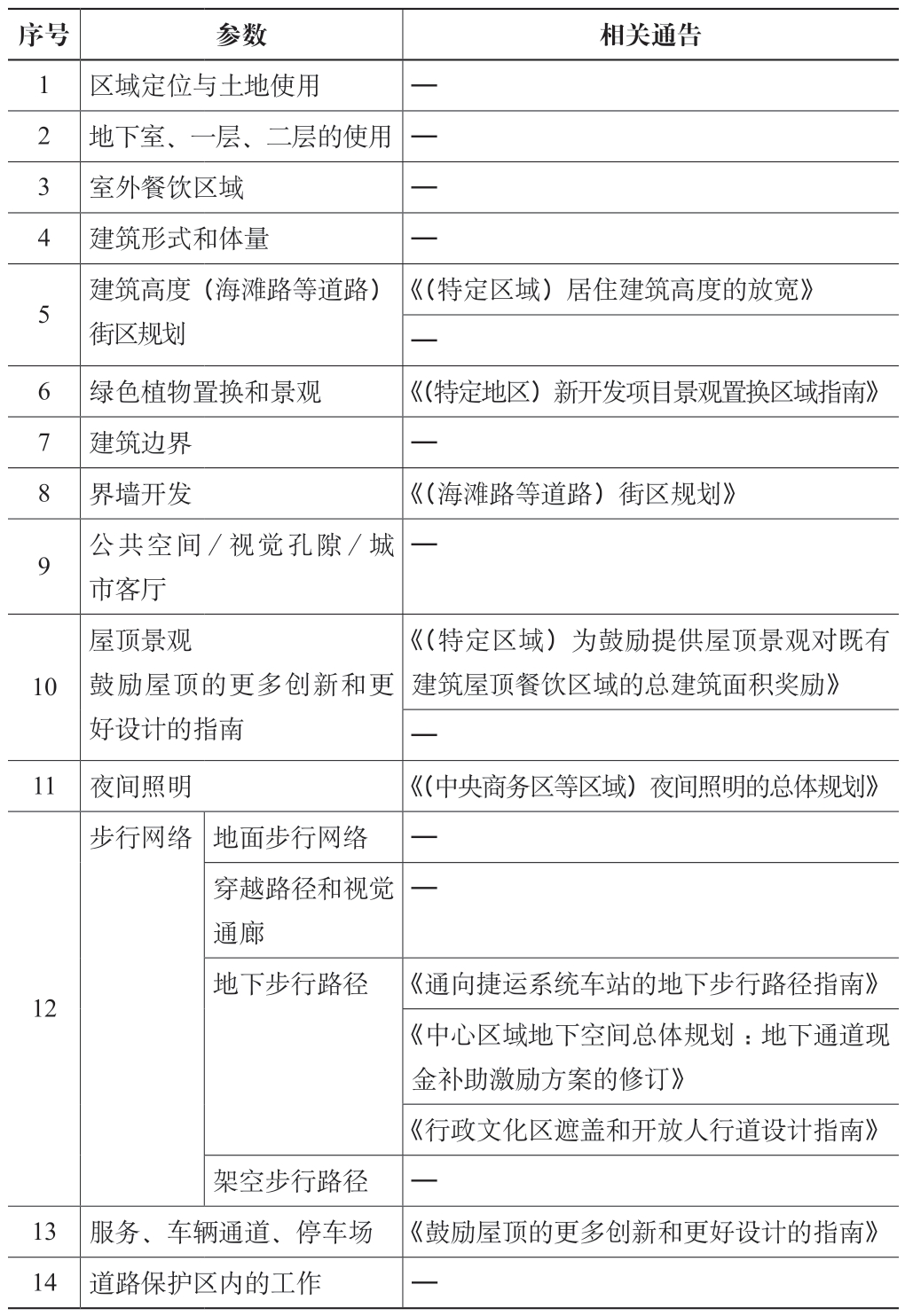

3.3 新加坡的精细化设计导则

新加坡市区重建局是统一负责管理新加坡城市规划与建设管理的机构[10],专门制定了包括“政府大厦”片区在内的城市核心区城市设计导则,该导则包含14 项参数,其中在7 项参数后还链接了11 条相关政府通告和更细致的设计指南(表2)。步行系统的建构是该导则的核心内容。

表2 新加坡城市核心区设计导则条目

资料来源:作者根据http://www.ura.gov.sg 的资料整理

序号参数相关通告1 区域定位与土地使用—2 地下室、一层、二层的使用 —3 室外餐饮区域—4 建筑形式和体量—5建筑高度(海滩路等道路)街区规划《(特定区域)居住建筑高度的放宽》—6 绿色植物置换和景观《(特定地区)新开发项目景观置换区域指南》7 建筑边界—8 界墙开发《(海滩路等道路)街区规划》9公共空间/视觉孔隙/城市客厅—10屋顶景观鼓励屋顶的更多创新和更好设计的指南《(特定区域)为鼓励提供屋顶景观对既有建筑屋顶餐饮区域的总建筑面积奖励》—11 夜间照明《(中央商务区等区域)夜间照明的总体规划》12步行网络 地面步行网络—穿越路径和视觉通廊—地下步行路径 《通向捷运系统车站的地下步行路径指南》《中心区域地下空间总体规划:地下通道现金补助激励方案的修订》《行政文化区遮盖和开放人行道设计指南》架空步行路径—13 服务、车辆通道、停车场 《鼓励屋顶的更多创新和更好设计的指南》14 道路保护区内的工作—

第12 项参数为“步行网络”,其总的要求为“通过建立一层、地下和二层的综合步行网络,市中心被规划为一个步行友好的区域,步行网络在开发项目、交通设施和主要场所之间能够实现方便、舒适的无缝衔接,并能够确保步行者在所有天气条件下的舒适性”;还从地面步行网络、在街区内部穿过的路径和视觉通廊、地下步行路径、架空步行路径四个方面分别提出了各类步行空间的具体建构要求。此外,该导则的其他多项参数也都涉及与步行系统建构有关的规定和要求,比如地下室、一层、二层的使用,室外茶点区域,建筑高度,绿地置换和景观,建筑边界,公共空间/视觉孔隙/城市客厅,道路保护区内的工作等。

4 结语

大阪梅田枢纽、香港中环枢纽和新加坡政府大厦枢纽三个案例的建成环境具有差异但发展均较为成熟,步行系统建构各具特色且均获得广泛赞誉。通过“抽丝剥茧”式的分析与比较可以发现,它们一方面共同表现出层化与网络的结构特征、内化与关联的功能特征以及包容与延续的品质特征,另一方面在具体建构方式上又具有灵活性和多样性,体现了与环境要素相适应的发展逻辑。中国大陆城市地铁枢纽站域的建成环境和步行需求与本文分析的三个案例具有极大的相似性,这些经验对于解决转型期步行系统的优化问题、提出系统的适应性建构理论和方法具有重要的启发意义。

地铁枢纽站域步行系统在空间权属上既有政府管理也有私人开发,在空间分布上涉及街道、街区、地下甚至建筑内部空间,对这些不同权属、不同空间领域的步行空间要素的整合建构已远远超出建筑设计和城市规划所能控制和影响的范畴。因此,地铁枢纽站域步行系统的良性发展必须依靠城市设计,“城市设计……可以通过立体空间的一体化设计更为系统综合地应对地上和地下、人的活动和车的通勤等空间的矛盾”[11]。而所有的城市设计策略仅仅通过“一次性设计工作”是无法实现的,还必须依靠具有一定约束力的城市设计导控机制。在我国,虽然城市设计具有悠久的历史传统,但内容日趋多元、开放、综合的现代城市设计却刚刚起步,甚至尚未获得独立的法定规划地位。大阪、香港和新加坡三个案例在持续推进、协同组织、精细导控等方面的经验为我国现代城市设计实践与制度创新提供了借鉴和参考。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 李珽, 史懿亭, 符文颖. TOD 概念的发展及其中国化[J]. 国际城市规划,2015, 30(3): 72-77.

[2] 庄宇, 吴景炜. 高密度城市公共活动中心多层步行系统更新研究[J]. 西部人居环境学刊, 2017, 32(4): 13-18.

[3] 彼得·卡尔索普, 杨保军, 张泉, 等. TOD 在中国——面向低碳城市的土地使用与交通规划设计指南[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.

[4] 吴亮, 陆伟, 张姗姗. “站城一体开发”模式下轨道交通枢纽公共空间系统构成与特征——以大阪-梅田枢纽为例[J]. 新建筑, 2017(6): 142-146.

[5] 刘皆谊. 日本地下街的崛起与发展经验探讨[J]. 国际城市规划, 2007,22(6): 47-52.

[6] 郭巍, 侯晓蕾. 高密度城市中心区的步行体系策略——以香港中环地区为例[J]. 中国园林, 2011(8): 42-45.

[7] 日建设计站城一体开发研究会. 站城一体开发:新一代公共交通指向型城市建设[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014: 52.

[8] 黄良会. 香港公交都市剖析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014: 244.

[9] 吴亮, 陆伟. 基于多维视角的城市轨道交通枢纽站域公共空间发展策略——以东京、新加坡和香港为例[J]. 城市建筑, 2016(4): 113-116.

[10] 陈晓东. 城市设计与规划体系的整合运作——新加坡实践与经验[J].规划师, 2010, 26(2): 16-21.

[11] 段进, 陈晓东, 钱艳. 城市设计引导下的空间使用与交通一体化设计——南京青奥轴线交通枢纽系统疏散的设计方法与创新[J]. 城市规划, 2014, 38(7): 91-96.