在公交导向开发(TOD: Transit Oriented Development)的规划设计中,基于道路网结构的布局模式是空间规划设计的基础,特别是在新建地区,规划初期采用什么样的模式,对于后续建设过程中规划区的用地效率、空间形式、功能与强度分布乃至于规划建设实效的发挥均会产生长期影响。因此,在大规模TOD 规划建设的背景下,对轨道站点TOD 规划建设地区(以下简称为“TOD 地区”)布局模式进行系统总结和研究,对未来具体的规划工作具有理论研究价值和现实指导意义。

从目前的研究来看,TOD 地区的规划指引对功能混合、强度分布、交通组织和空间环境等要素研究得较多,但与布局模式相关的研究大多关注其在具体城市个案中的应用,如深圳、沈阳、杭州等,缺少从历史视角进行的系统梳理和解读。在城市形态学领域,平面布局具有结构性的作用,其研究居于规划设计的首要地位[1];同时,规划布局模式的空间研究不能脱离时间维度[2],需要关注城市建成环境处于时间、形态和尺度三个维度连续发展的演变状态[3]。因此,TOD 地区布局模式研究也应回到历史发展的广阔领域中,增大时间纵深和空间视域,进行纵向梳理和横向比较,分析TOD 布局模式的形态演变特征,对TOD 布局模式进行总结,以便做到以史为鉴,更加客观合理地指导未来TOD 地区的规划建设。

1 TOD 时期之前小尺度街廓的布局模式

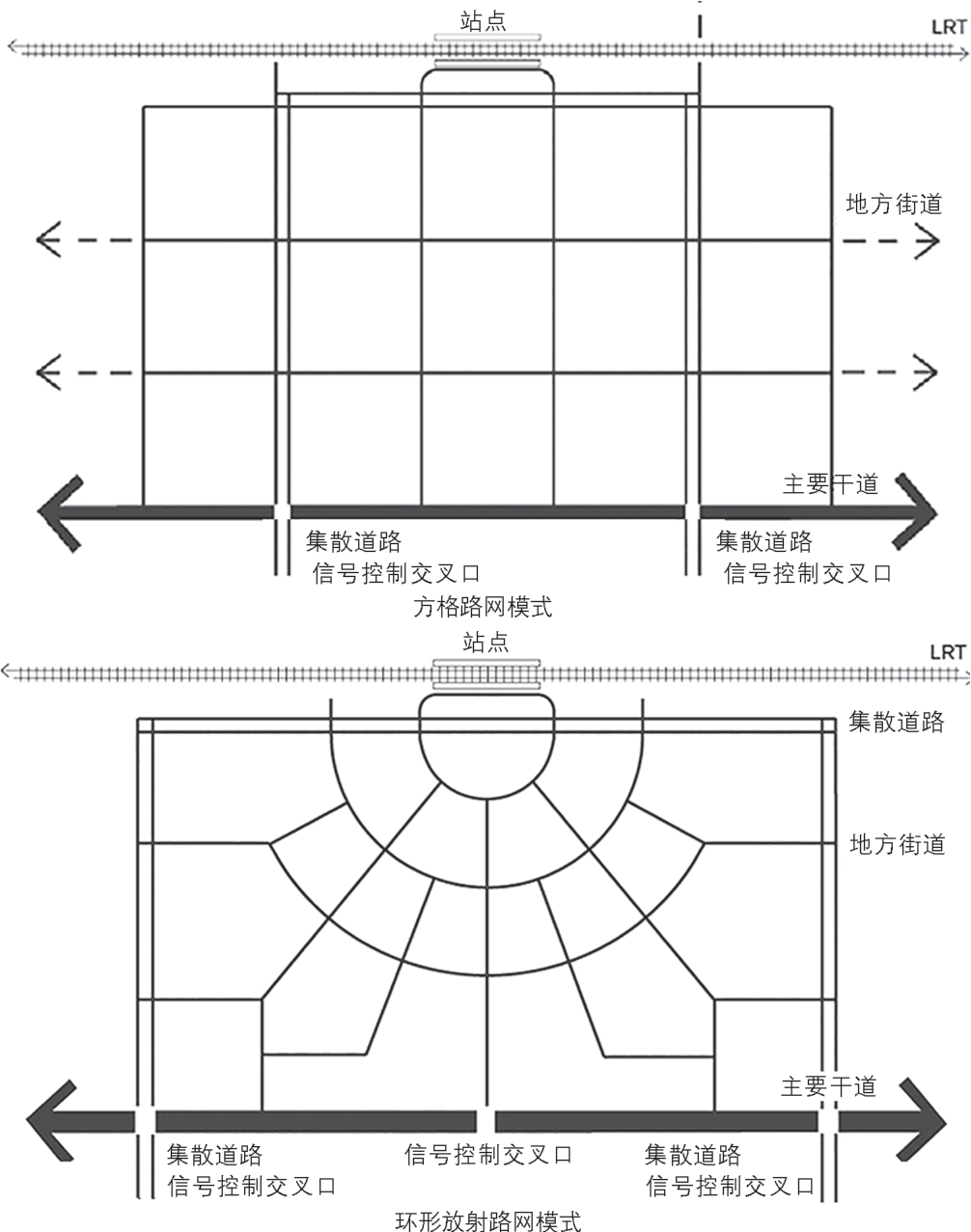

在TOD 地区影响范围(一般为半径400~800 m)内,布局模式可以总结为两种主要类型,即基于小尺度街廓① 街廓(block)是指“由城市道路红线围合而成的城市用地”,其翻译分为两种:“街廓”译法与“街区”译法。一般来说,“街区”概念包括比较丰富的社会内涵,“街廓”概念则特指空间尺度概念。本文探讨的重点是空间规划设计领域的狭义内容,因而采用“街廓”的译法。的方格网模式和环形放射模式。方格网模式有利于站点地区的快速开发建设,是TOD 地区规划布局的主要形式;而放射型布局模式有利于表现轨道站点的中心性和门户特征,并加强站点与周边社区中心或公共开放空间的直接联系,也是TOD地区规划设计的一种常见形式,如彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)1990 年代提出的TOD 模型采用的就是环形放射模式[4]。

从历史角度看,这两种模式并非TOD 理念下站点地区空间规划设计的独辟蹊径,而是历史形式的延续[5-6],是对早期铁路、电车站点地区规划设计普遍采用的高密度方格网和古典轴线形式等两种传统布局的继承和发展,均能从TOD概念诞生(1990 年代)之前的轨道站点地区规划发展历史中找到原形及演变脉络。

1.1 方格网模式

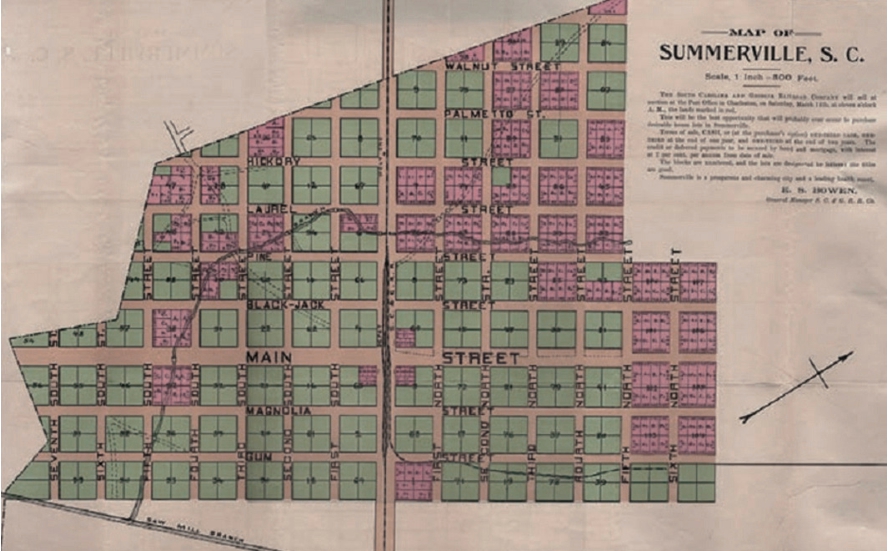

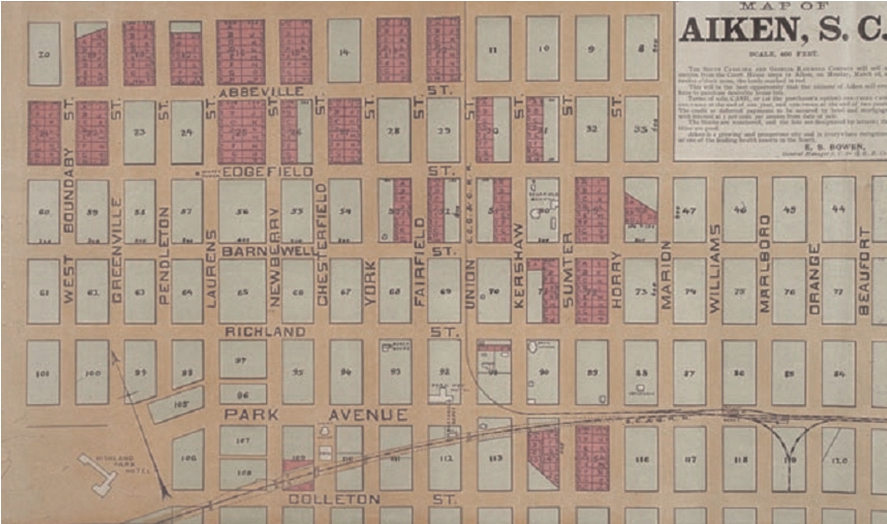

最早意义上的轨道站点地区开发是伴随着铁路和电车等轨道交通建设同步进行的,如近代以来,郊区化开发的盛行即是以铁路建设为起点[7]。相关研究认为TOD 开发理念的源头可以追溯到19 世纪末20 世纪初的美国、日本郊区铁路和电车建设时期[8-11];而在空间设计层面,其布局模式则可进一步上溯至19 世纪更早一些的美国铁路建设时代。基于1787 年制定的《西北法案》(The Northwest Ordinance)提出的方格网式城镇土地测量与划分方式,19 世纪的美国铁路站点地区规划建设表现出小尺度、方格网形式的规律化特征[5],如刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)即认为,方格网规划结合公共交通网建设,构成支配19 世纪城市发展的两个主要活动[12]。斯坦福·安德森(Stanford Anderson)提出美国最早的铁路城镇(railroad town)建设于19 世纪的南卡罗来纳州,最初的方格网主要包括两种形式:一是正方形的棋盘网格,如1831 年规划建设的萨默维尔(Summerville,图1);二是长方形的方格网,如1834年规划的艾肯(Aiken,图2)[13]。

图1 萨默维尔规划(1831 年)

资料来源:参考文献[13]

图2 艾肯规划(1834 年)

资料来源:参考文献[13]

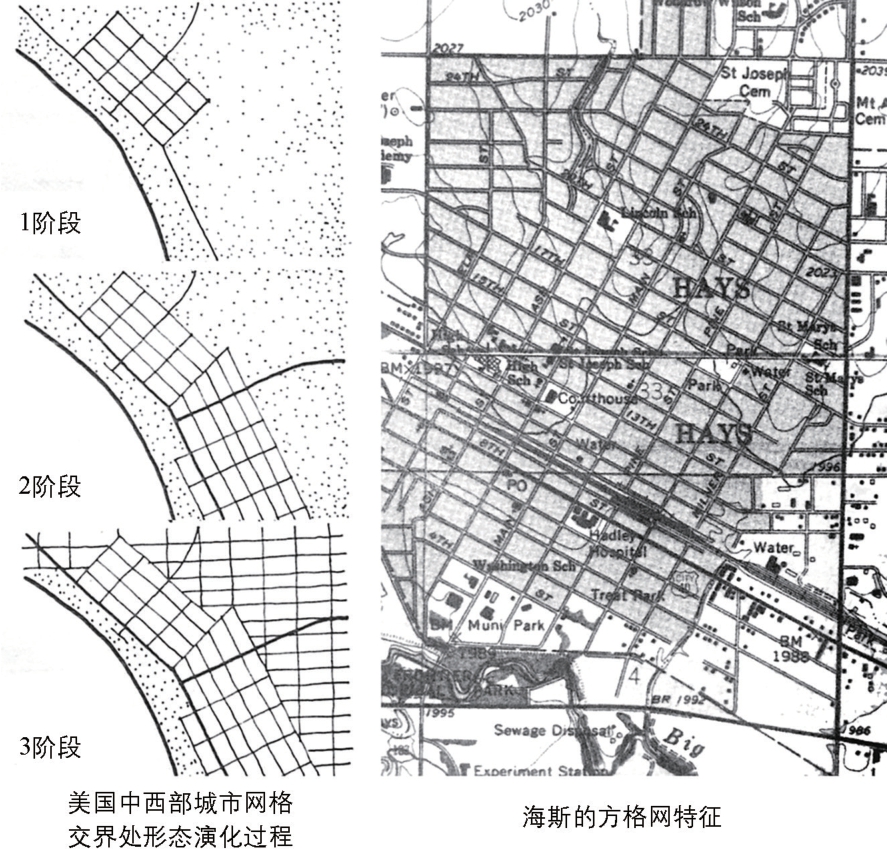

这些方格路网与铁路走向关系十分密切,格雷迪·克莱(Grady Clay)通过对19 世纪美国亚特兰大和中西部及大平原地区的海斯(Hays,位于堪萨斯州)、诺曼(Norman,位于俄克拉荷马州)、弗雷斯诺(Fresno,位于加利福尼亚州)等城市进行分析,注意到站点地区的这些方格路网具有较好的可识别性。这是由于铁路站点地区规划建设的主要目的是服务于铁路周边地区的开发建设,其中心区最初是依托铁路站点兴建而成的铁路网格城镇(railroad-grid town),所以其采用平行于铁路走向的方格路网,当铁路与美国普遍采用的正南北路网(national grid)不平行时,站点周边的路网也会形成相对独立的网格结构,而与正南北路网的交接边界形态差别明显[14](图3)。

图3 海斯的方格网特征

资料来源:参考文献[14]

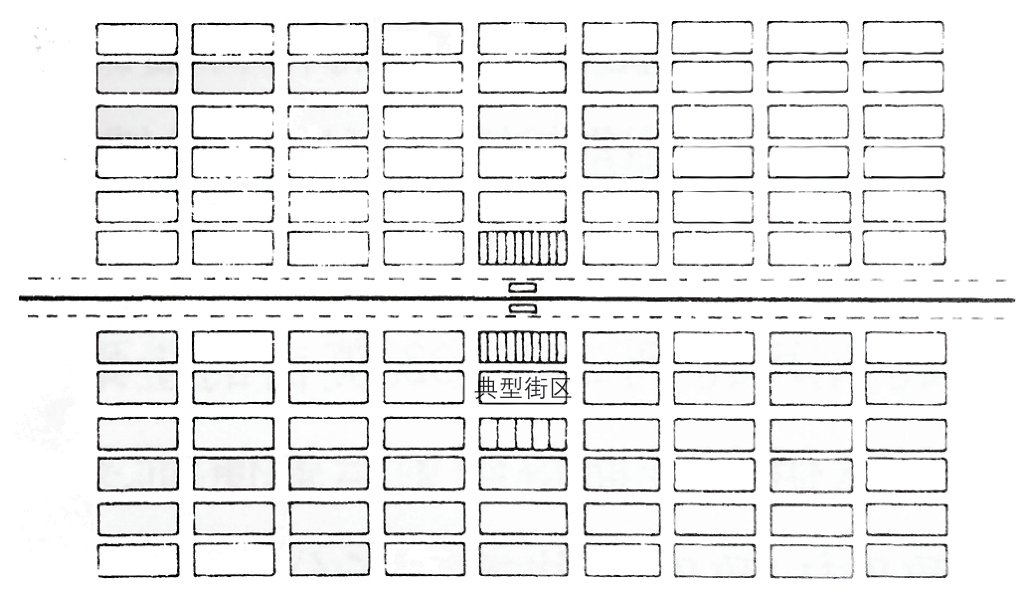

这一时期,铁路站点地区的规划设计已经体现出标准化、模式化的特征。如安东尼·莫里斯(A. E. J. Morris)发现在美国中部,伊利诺伊州在铁路沿线33 个站点地区的开发中,采用同一团队、同一标准,完成了形态统一的方格网规划[15](图4)。斯皮罗·科斯托夫(Spiro Kostof)则注意到铁路站点地区的方格网规划布局平面具有共同的模式特点,在结构上往往重视两条轴线:一条是平行于铁路的工业轴线,用于布局铁路运输的配套设施;另一条则是与之垂直或重合的商业轴线,用于布局商业配套及生活服务设施。而在具体的路网布局和街区划分层面,科斯托夫总结这一时期美国铁路沿线出现了数百个城镇,绝大部分的站点地区建设规模不超过30~60 个街廓,每个街廓则分成6~16 块用地[2]122-124。由于长方形街廓可以最迅速地分成买卖交易的货币单位,是资本主义时期城市扩张的标准单位[12]438,因此从保证轨道站点周边地区开发建设快速有效实施的角度出发,在一定尺度内,标准化的小尺度方格网的空间布局模式是当时站点地区规划建设的合理选择。

图4 伊利诺伊州轨道站点地区的规划布局模式

资料来源:参考文献[15]

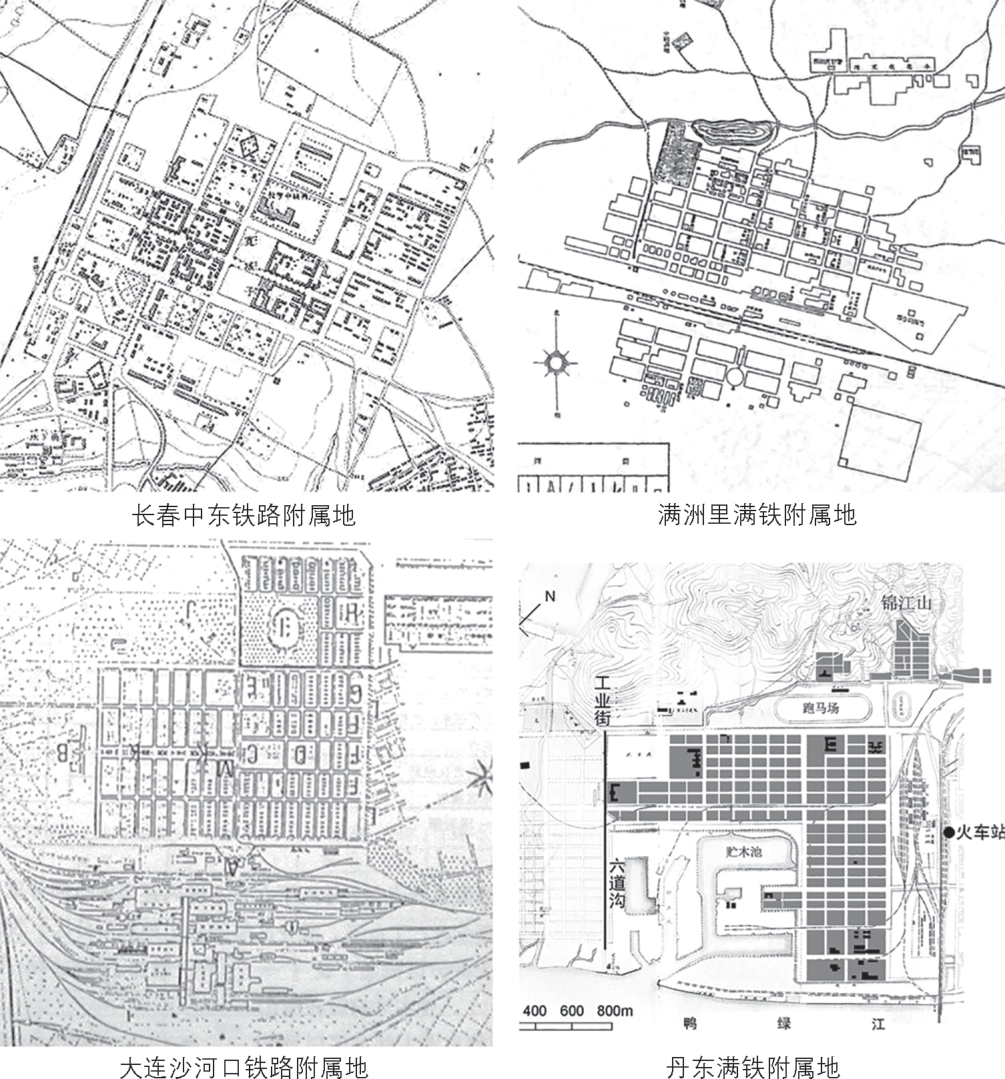

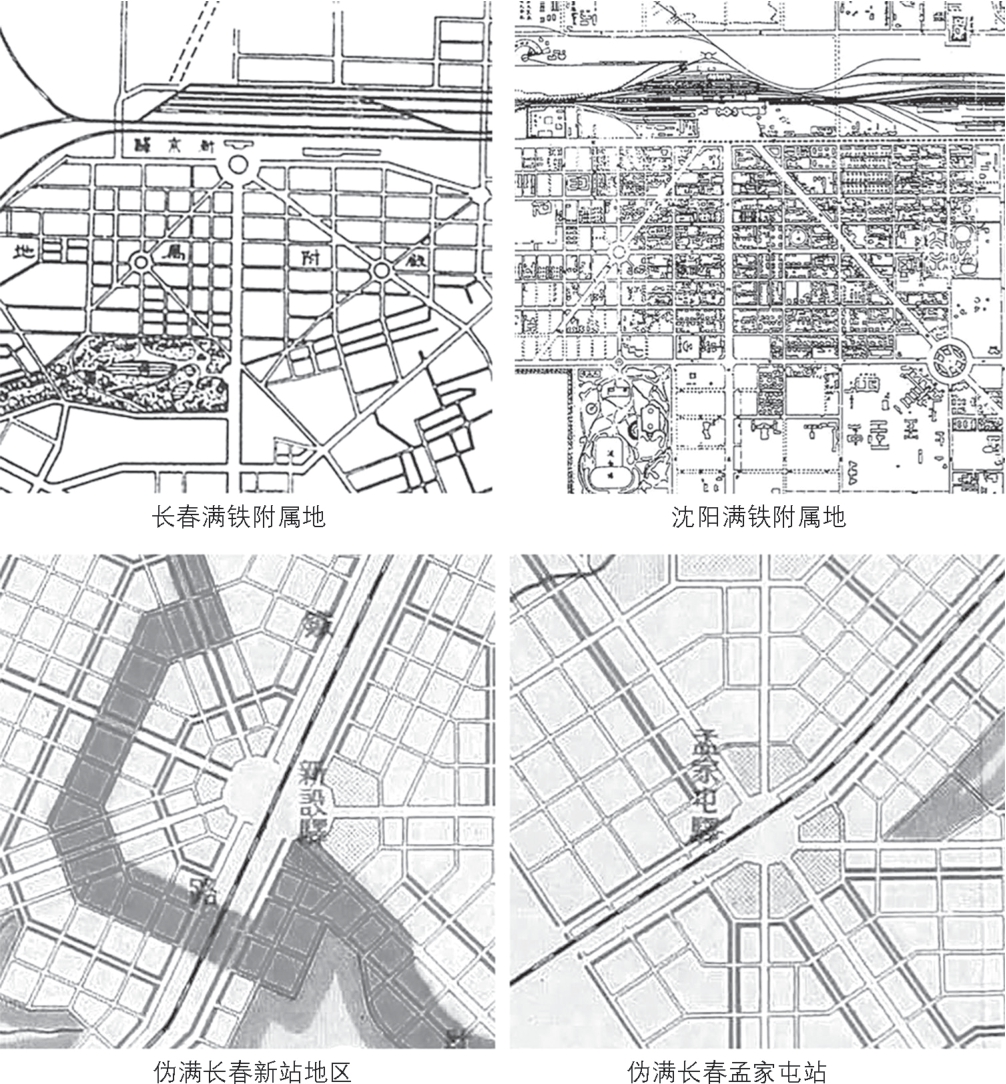

除了在美国,这样的标准化模式也逐步扩散到亚洲新兴地区铁路沿线的开发建设中。如在我国东北地区,20 世纪初至1930 年代,作为亚洲铁路建设的代表性地区,沈阳、长春、大连、哈尔滨等城市的铁路站点地区在日俄殖民者的主导下,引入近代规划理念和古典主义设计手法,也普遍采用了方格网型和放射型布局模式。其中,长春(中东铁路附属地)、大连(沙河口)、丹东、满洲里、铁岭等规模较小的站点地区重视开发建设效率,直接采用方格网形式,街廓尺度普遍在50~200 m 之间,尺度较小、路网绵密,利于商业拓展[16-18](图5)。

图5 近代东北城市铁路站点地区的方格网布局

资料来源:参考文献[17-18]

1.2 环形放射模式

结构性主干道路的形式和走向是体现城市片区空间特征的重要设计手段,完全意义上的方格网模式缺少明确的形式特点,可识别性较弱,很难单独依靠这种手法突出站点地区的空间特色,而采用环形放射模式则可以使片区空间结构的特征更加鲜明。

环形放射模式在轨道站点地区的应用同样有较为久远的历史,19 世纪末欧洲火车站前地区即经常采用放射形的古典主义规划设计结构,如法国的斯特拉斯堡、格勒诺布尔(Grenoble)等城市火车站的站前地区[2]238(图6)。20 世纪早期,当时的规划设计除了通过放射形态突出火车站点的门户作用以外,也受到田园城市等理想规划模型中所具有的古典主义特点的空间形式追求的影响。

图6 斯特拉斯堡火车站点地区的放射状布局(图纸左侧)

资料来源:斯特拉斯堡1888 年地图

除欧洲以外,美国、日本、中国东北的铁路站点地区的规划布局也普遍采用了放射状的规划手法。1916 年,约翰·诺伦(John Nolen)在美国田纳西州完成的金斯波特(Kingsport)规划即结合轨道站点采用了古典主义的放射状布局形式[19-20](图7),成为近代轨道站点地区规划的经典布局形式;1920 年代,美国的克林顿·麦肯齐(Clinton Mackenzie)提出的模型城镇(model town)采用了与诺伦方案类似的形式,即使用两条放射形道路从站点通往住区主要公共空间的“Y 字”布局形式[21-22](图8)。不过从形态上看,这两个方案的轨道站点本身并不是城市中心,而是更多地承担着门户的作用,通过景观大道与城市中心形成空间联系,城市中心为放射格局,但站点地区周边依然是方格网形式,可以理解为方格网与环形放射模式的组合。

图7 金斯波特的放射状布局

资料来源:参考文献[19]

图8 麦肯齐的放射状模型

资料来源:参考文献[21]

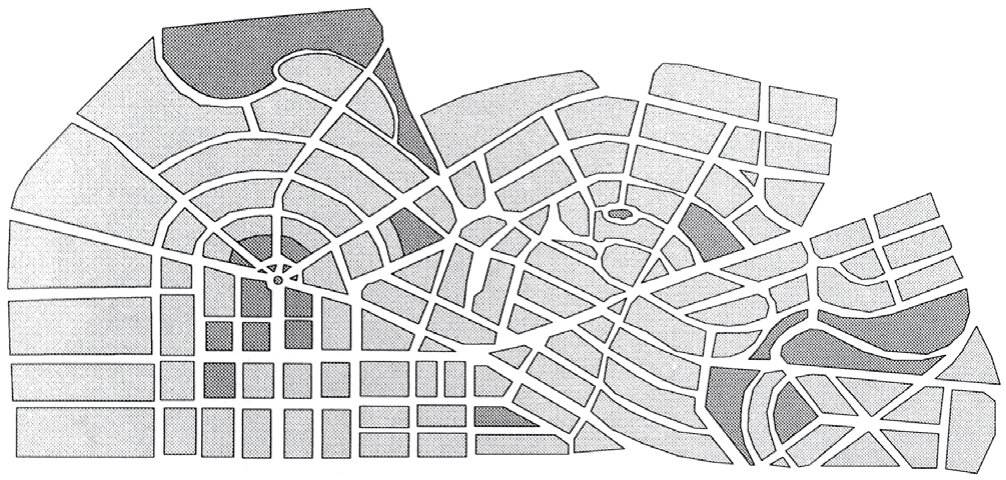

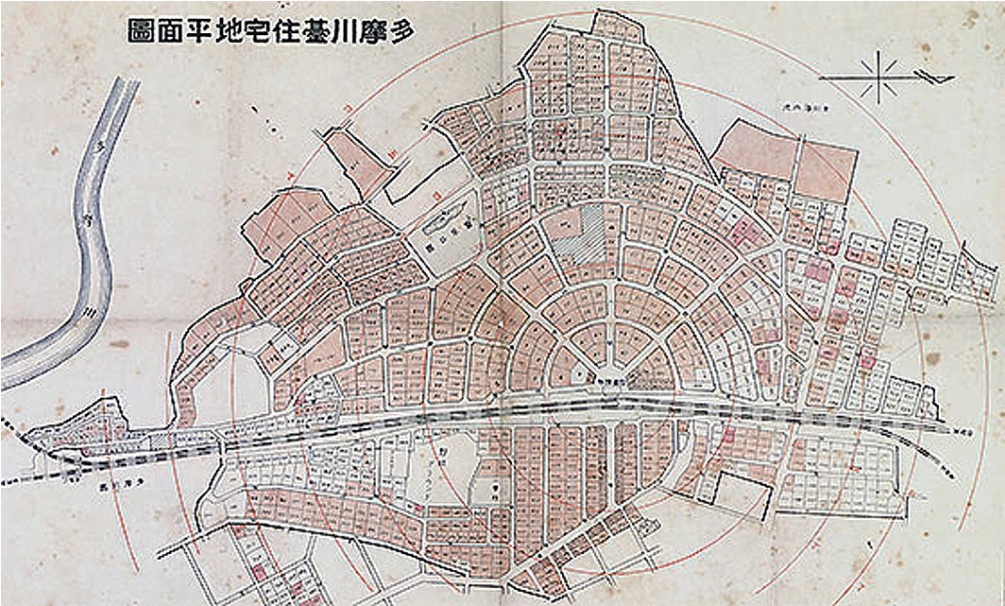

1922 年,日本东京的田园调布地区则与上述模式不同。这一规划实践借鉴田园城市的理念,参考英国莱奇沃斯(Letchworth)规划思路,轨道站点即是片区中心,直接依托三条道路轴线,形成环形放射的规划布局模式[11]177(图9)。与田园调布规划时间相近,澳大利亚的堪培拉规划中轨道线路穿过城区的数个组团中心区域,站点与组团中心相结合,采用了环形放射的布局模式,且这一模式与田园调布具有的半圆形态不同,采用的是更加理想的完整环形放射模式(图10)。1930 年代,托马斯·亚当斯(Thomas Adams)和沃尔特·鲍姆加特纳(Walter Baumgartner)提出的理想城市模型在采用环形放射布局模式的基础上,强调铁路站点与城市中心相邻的布局安排[21],形态与堪培拉规划十分近似。

图9 田园调布地区

资料来源:参考文献[11]

图10 1911 年堪培拉规划及修改实施方案中轨道站点与环形放射组团中心的叠合关系

资料来源:作者根据资料图纸标注

在我国东北地区,沙俄殖民者于19 世纪末进行的大连规划就采用了以交通枢纽和城市中心为核心形成环形放射布局模式的巴洛克轴线系统[23]。而在20 世纪初,与丹东、铁岭等规模较小的站点地区直接采用方格网形式相比,如沈阳、长春、抚顺等大城市的满铁附属地① 1904—1905 年俄日战争后,日本接收原来由俄国人控制的长春以南至大连段的中东铁路及其附属地,并以“南满洲铁道株式会社”的名义继续控制并建设,称为“满铁附属地”。规划,因更关注城市的门户形象,故倾向于采用方格网与放射线相叠合以及环形放射布局的手法[24]。这种模式也被曲晓范形象地解读为“扇面模式”[25](图11)。此外,如沈阳沈海商业区等东北地方当局自主主导的铁路站点地区开发建设同样开始尝试放射状的规划布局形式[26],以增强开发地区宏伟的空间形象;而伪满时期长春规划中的铁路站点地区规划设计则采用了与堪培拉类似的布局形态[27]。

图11 近代东北铁路站点地区的方格网+放射线模式和扇面模式

资料来源:参考文献[18,27]

2 TOD 地区布局模式的形态延续及发展

2.1 TOD 理念下的布局模式

上述规划设计模式在近代时期较为普遍,直到1930 年代以后,随着汽车技术和公路交通的发展以及现代主义规划理论的兴起,汽车交通逐渐成为城市居民出行的主要方式,宽马路、大街廓的规划方式日益对城市形态产生广泛的影响,轨道建设逐渐式微。正是由于存在小汽车主导城市发展的这一过程,追求回归小街廓、密路网的方格网或环形放射的传统模式和低碳生态的规划理念才成为美国TOD 规划理念的重要内容。

1990 年代,卡尔索普提出TOD 理念,将TOD 规划范围界定在距离站点半径400~800 m 以内,并强调在站点地区的规划建设中,向传统的空间设计方法和布局模式靠拢。他的TOD 理念受到田园城市和邻里单位等经典理论的影响[4-5],重视古典主义等传统设计手法的应用[5],并关注地域美学的延续[4];其布局模型所采用的放射模式并不仅仅是概念示意,而是可以直接应用的空间设计手法。他在西拉古纳(Laguna West)及普莱瑟新城(Placer Villages)等地进行规划实践,均对这一放射状布局手法进行了应用,强调站点门户地区的空间形象,以有效破除方格路网造成的单调感,并强化站点与周边地区社区中心或公共空间的直接联系。

在手法上,卡尔索普的TOD 模型从历史中的城市形态寻找灵感,借鉴传统城市空间布局的手法,其方案与近代时期的经典案例在形式上具有明显的近似性。如波特兰的奥克兰站地区规划设计方案即采用了“Y 字”形结构[28],与1920年代麦肯齐提出的模型十分相似。

虽然卡尔索普的TOD 模型及其早期的规划设计实践采用了环形放射布局模式,但是考虑到轨道站点地区开发建设的实际需求和现实条件,依然有大量的TOD 规划实践采用方格网型布局模式,从而形成方格网模式与环形放射模式并存的现实环境。如2008 年达拉斯TOD 规划设计指引提出达拉斯TOD地区的两种基本空间布局模式:方格网型(straight grid)和放射型(concentric grid)[29](图12)。2011 年,盖拉等(Guerra et al.)也将TOD 地区布局分为网格型(network-based)和放射型(radial)两种[6]。此外,不管采用哪种形式,以抵御郊区蔓延发展为目标的TOD 规划十分重视小尺度街廓的作用,如萨克拉门托和圣安娜(Santa Ana)均在TOD 规划中强调了采用方格路网布局模式以及控制较小街廓尺度的重要性[30-31]。

图12 达拉斯TOD 规划的两种布局模式

资料来源:参考文献[29]

2.2 新加坡轨道站点地区的大街廓模式

而在美国式的TOD 规划体系以外,不具有小街廓、密路网的规划传统肌理,同时未走向北美郊区蔓延式发展的其他地区,也发展出了在大街廓模式下进行轨道站点地区规划的方式。

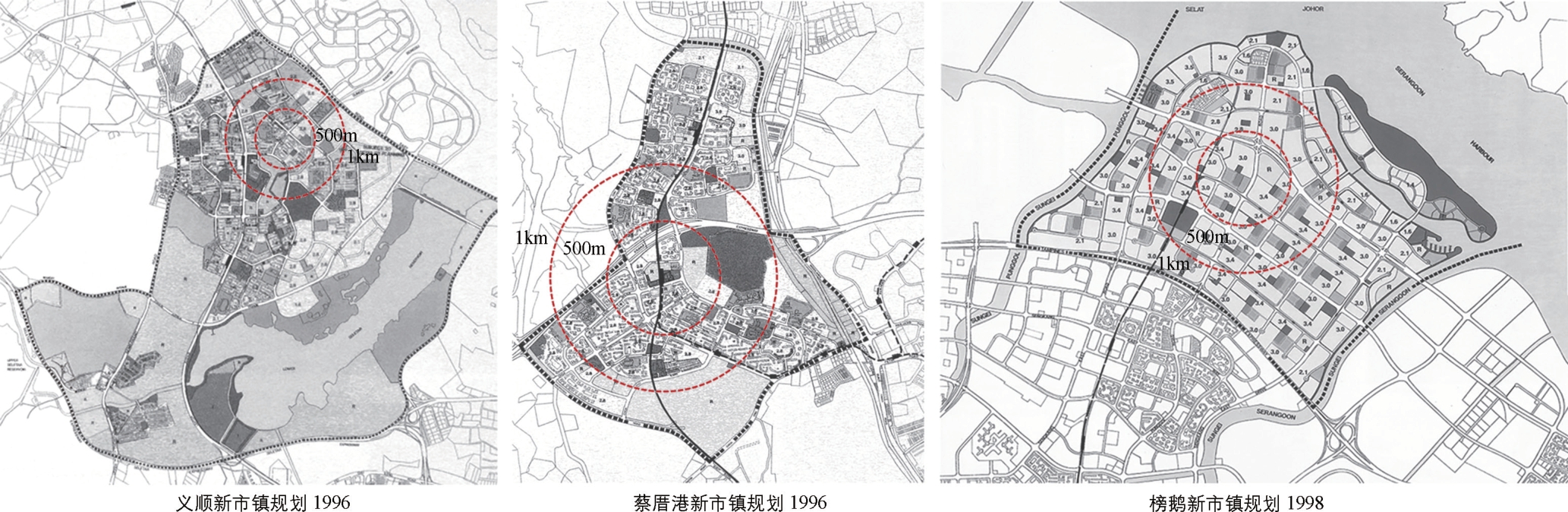

大街廓模式是指不以小街廓、密路网为原则,而在TOD地区采用宽马路、大街廓形式进行规划布局的模式。受制于现状条件特点及一体化开发的需求,此类布局方式在香港和日本的新市镇规划中也一定程度上存在,但典型代表则是新加坡的新市镇规划。新加坡新市镇最初兴起于1960 年代;1971 年概念规划提出要依托轨道公交为骨架联系各市镇中心,促进城市发展[32];大运量快速交通(MRT: Mass Rapid Transit)则基本于1980 年代建成投入使用;1990 年代,新市镇依托MRT 进行规划建设,具有明显的公交导向开发特征。虽然新市镇的空间布局方式与TOD 模式具有相似性,如强调以轨道站点为中心、划分半径500 m 和1 km 两个圈层等,但在微观层面的街廓尺度和形式上则与美国式TOD 存在差异。

以1990 年代规划建设的义顺、蔡厝港和榜鹅为例,新市镇更多地采用了大街廓模式:义顺和蔡厝港的街廓外边界形态并不规整,尺度一般为200~600 m 不等;而榜鹅新市镇则采用了边长为300~400 m 的方形街廓(图13)。早期轨道站点周边以占地较大的公共设施或绿地公园为主,并对未来开发建设的用地进行了预留,周边住宅开发容积率在2.0~3.0的区间内均质分布① 如义顺新市镇住宅容积率一般为均质化的2.8,仅仅在部分滨水区域出现1.4~2.1 的较低强度开发,但强度变化更反映景观资源的影响,而非站点地区的空间价值;榜鹅新市镇与之类似,住宅容积率一般为2.8~3.5 不等,滨水区域容积率降低为1.4~2.1。[33-35]。这一时期的开发与一般TOD 开发由中心向外围逐层叠落的婚礼蛋糕形态不同,由于站点地区的商业中心强度较低① 根据规划图纸测算,如义顺新市镇中心商业服务设施的用地面积约为10 hm2,规划建筑面积为46 845 m2,容积率约为0.5;榜鹅新市镇中心商业服务设施的用地面积约为8 hm2,规划建筑面积为127 400 m2,容积率约为1.5,低于周边住宅开发强度。,且周边地区存在预留用地和大量的开放空间,新市镇整体上呈现出外围高且均质、中间低且开放的形态,如义顺MRT 站点地区。

图13 义顺、蔡厝港和榜鹅新市镇规划

资料来源:作者根据参考文献[33-35]规划图纸标注

近年来MRT 站点地区的规划建设中,站点商业开发容积率有了显著提升,在半径500 m 与1 km 的不同圈层内体现出TOD 开发强度分布内高外低的一般性特点[36],如义顺、蔡厝港和榜鹅,新市镇中心达到了3.0~4.2;另有部分站点周边地区形成了更高强度的开发,如裕廊东站(Jurong East),随着酒店、办公、商业项目大量进驻,站点地区商业开发容积率达到了4.2~7.0[37]。这说明之前规划预留的用地开始逐渐进行填充建设,以往外高内低的形态则是整体发展过程中的阶段性表现。

在高强度开发建设中,依然可以清晰看到其宽马路、大街廓的基本模式形成的格局骨架。美国新城市主义理念下追求通过TOD 开发对大街廓进行再分,从而优化街区形态的理念[38],新加坡的实践则与之存在一定的差异,即选择在较大尺度的街廓上形成一体化的开发建设。

3 TOD 地区布局模式在国内的应用及演变

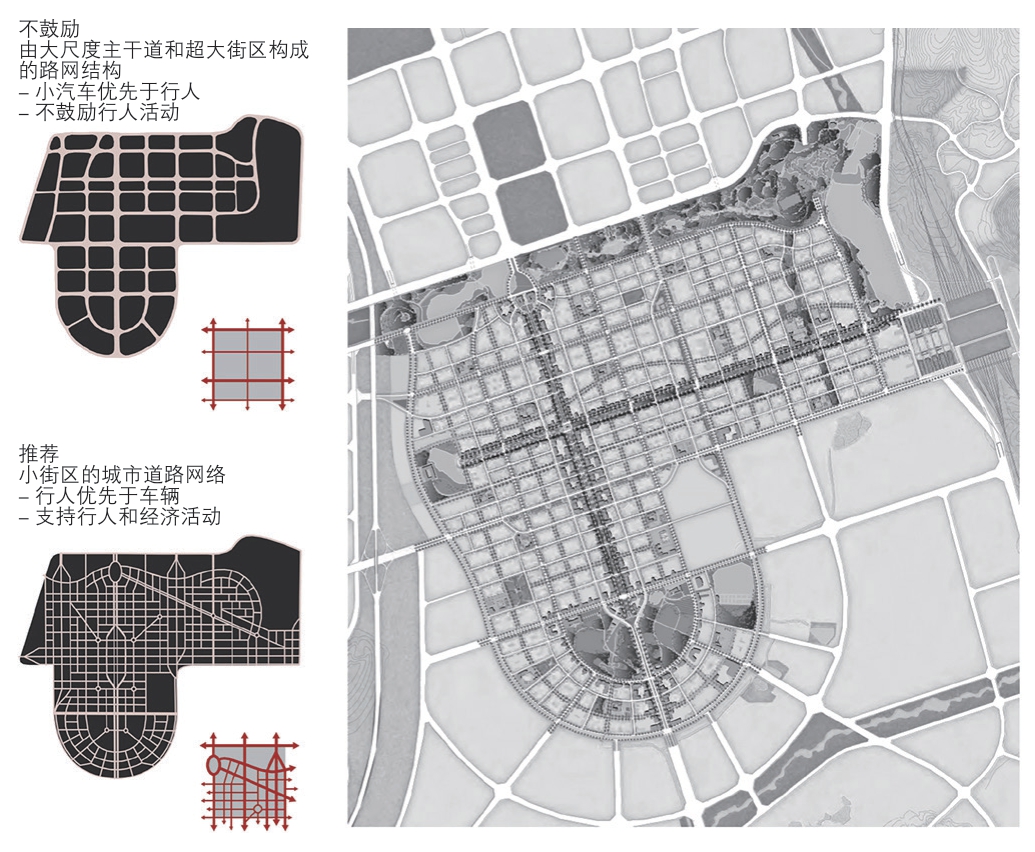

在国内以TOD 开发为重点的新城新区规划中,小街廓的方格网模式、环形放射模式以及大街廓模式等三种基本模式均能看到。近年来,国内城市的轨道站点地区规划大多会参照TOD 的基本设计原则,并借鉴其规划设计模式,在卡尔索普本人参与设计的珠海北站地区、昆明呈贡新区等地的TOD 规划实践中,则将“超大街区”作为典型问题进行检讨,重视以小街廓、密路网的方格网模式为主的布局方法,规划方案中的街廓尺度控制在100~200 m。除了方格网模式,为了突出新城区的可识别性和格局特色,上述实践也会在中心地区的局部区域结合公园绿地采用环形放射模式。整体上形成多数站点地区以小街廓方格网模式为主,局部重要站点地区结合环形放射模式的组合方式[39](图14)。

图14 昆明呈贡新区的规划布局

资料来源:参考文献[39]

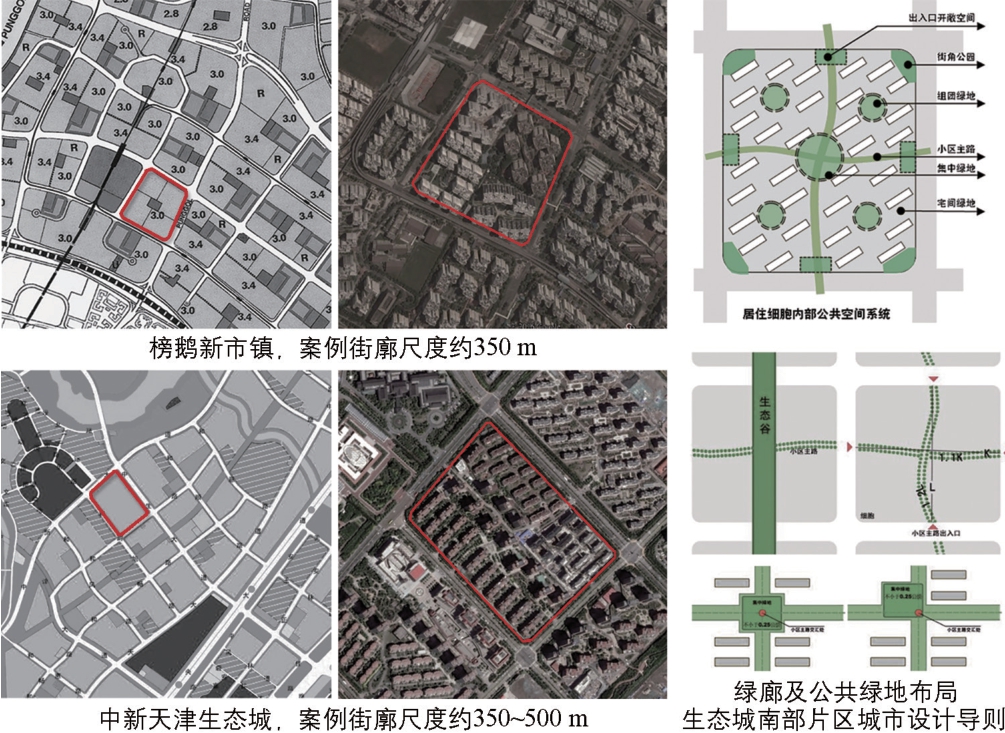

而脱胎于新加坡新市镇模式的中新天津生态城则与上述实践不同。中新天津生态城提出“TOD+生态邻里”的规划理念,在形态上采用了大街廓、方格网的模式,街廓尺度为400 m 左右,规划方案在形态上与新加坡新市镇类似;在微观层面的街廓空间组织上,二者也明显具有共同特征,如中新天津生态城提出在每个街廓中间设置一定的绿廊及步行通道的做法,可以看到新加坡榜鹅新市镇等实践案例的影响(图15)。虽然中新天津生态城的规划对生态环境和空间品质较为关注,但总体上,这种尺度偏大的街廓基础会给后续的开发建设带来诸多不利的因素,如大街廓内部开放性不足、空间布局不够人性化、可作为商业功能的临街面数量会较少、不利于市民出行以及功能组织等,受到部分学者的批判[40-41]。

图15 榜鹅与中新天津生态城街廓布局对比

资料来源:笔者根据相关规划及谷歌地球影像图整理

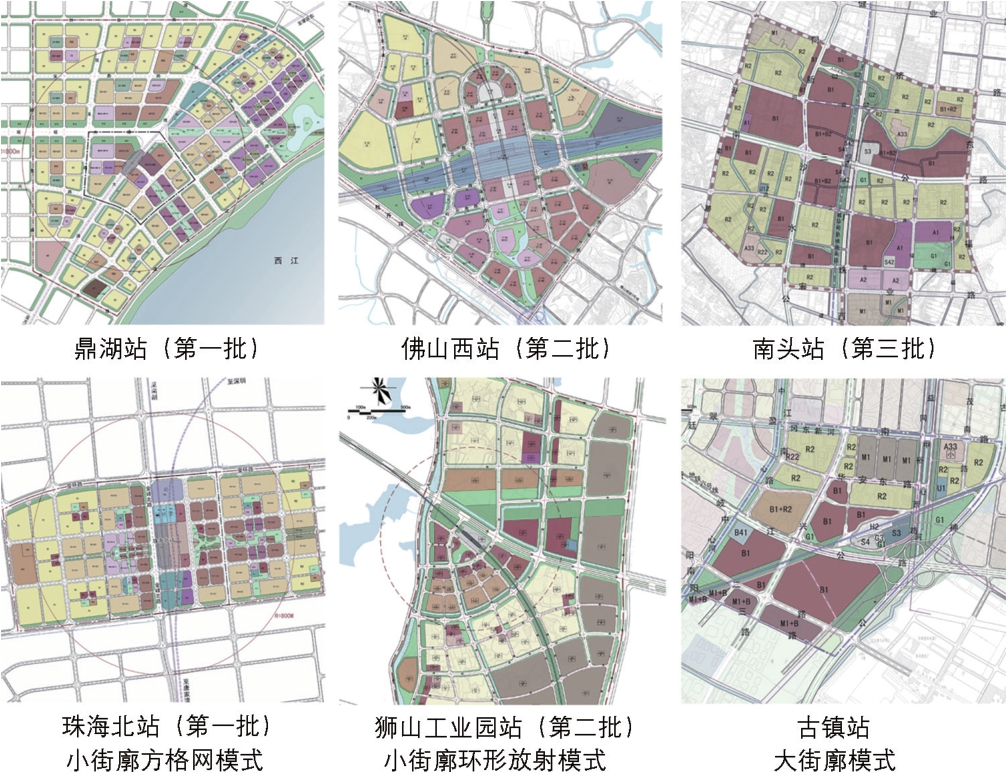

此外,在城际轨道层面,2011 年广东省在珠三角地区开展了一系列城际轨道站场TOD 综合开发规划(以下简称综合规划)的相关工作。这一系列规划进行土地普查,开展包括规划设计指引、开发机制等内容在内的多项研究,编制总规纲要与规划编制技术指引,并先后开展多批次的站点地区规划设计,形成了较为完善的内容体系。特别是第一二批站点地区规划试点项目,在早期探索中对TOD 的基本原则进行了规划设计落实,较为严格地遵守了总规纲要研究阶段所提出的“鼓励采取小规模、街坊式、开放式的建设形态设计”等设计要求[42],规划方案大多采用小街廓、密路网的模式,部分方案中街廓尺度控制在200 m 以内,并采用通过网络状的慢行系统联系周边组团的理念,形成了一系列具有标准化、模式化特征的规划设计实践。

在第一二批试点的13 个项目的规划设计中,除了如银盏站等少量地形特殊、临近山水自然景观资源的站点以外,绝大部分采用的是方格网的布局形式。其中,第一批次6 个站点的综合规划中,鼎湖站、三水站和珠海北站由于位于新区,条件较好,较为严格地采用了TOD 规划中小街廓、方格网的布局模式;而新塘站和张槎站等,其方格网形式更多地反映了与周边既有的建设现状和道路条件的结合。

环形放射模式仅在重要的门户站点或基于特定条件的规划设计中局部采用,如佛山西站及狮山站的规划方案。大部分方格网模式下的布局方案更多的是采用在站点正前方设置轴线廊道的方式来突出站点的门户形象,在两个批次的站点地区规划中有6 个站点的规划方案采用了轴线手法,且这6个站点的轴线均不是依托道路形成的景观大道,而是通过对站前用地进行划分,与车行道路分离,形成具有步行特征的滨水绿轴。而环形放射模式形成的形式主义结构则被弱化,转变为以网络化公共开放空间体系的方式与周边住区组团中心形成衔接。

从第三批试点开始,综合规划不再由省住建厅主导编制,而是逐步由各个城市分别编制上报。虽然小街廓、密路网的原则和小尺度方格网模式依然受到重视,但由于多方面原因的影响,如珠三角乡镇地区复杂的用地权属情况及现状条件、不同城市对站点地区发展诉求的差异以及设计团队对TOD理念理解的区别等,在部分设计实践中小街廓原则有所松动,大街廓模式则依然应用广泛,如南头站、古镇站等(图16)。

图16 珠三角城际轨道站场TOD 综合开发规划的布局形态

资料来源:作者根据相关规划整理

4 TOD 地区布局模式形态演变的解读思考

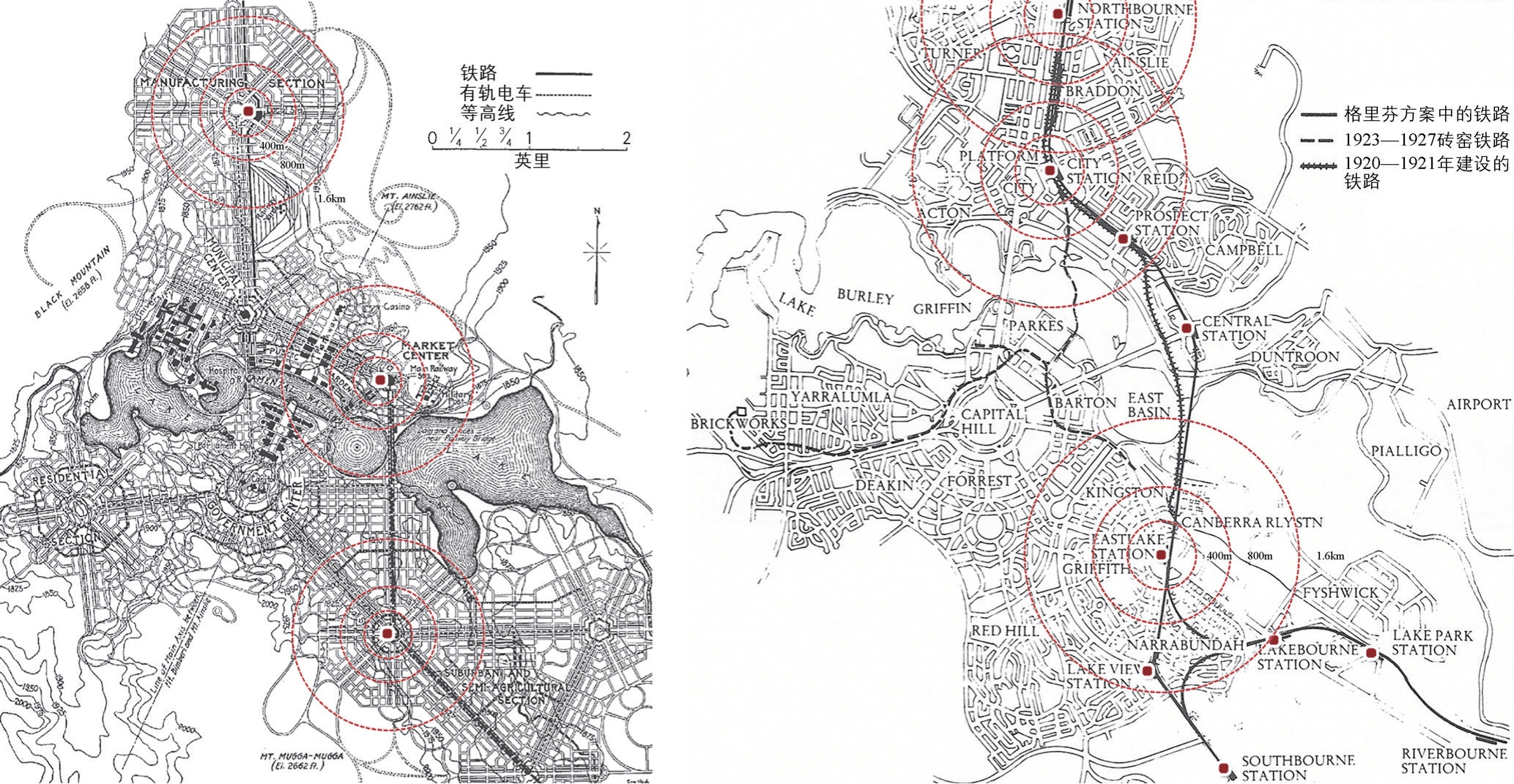

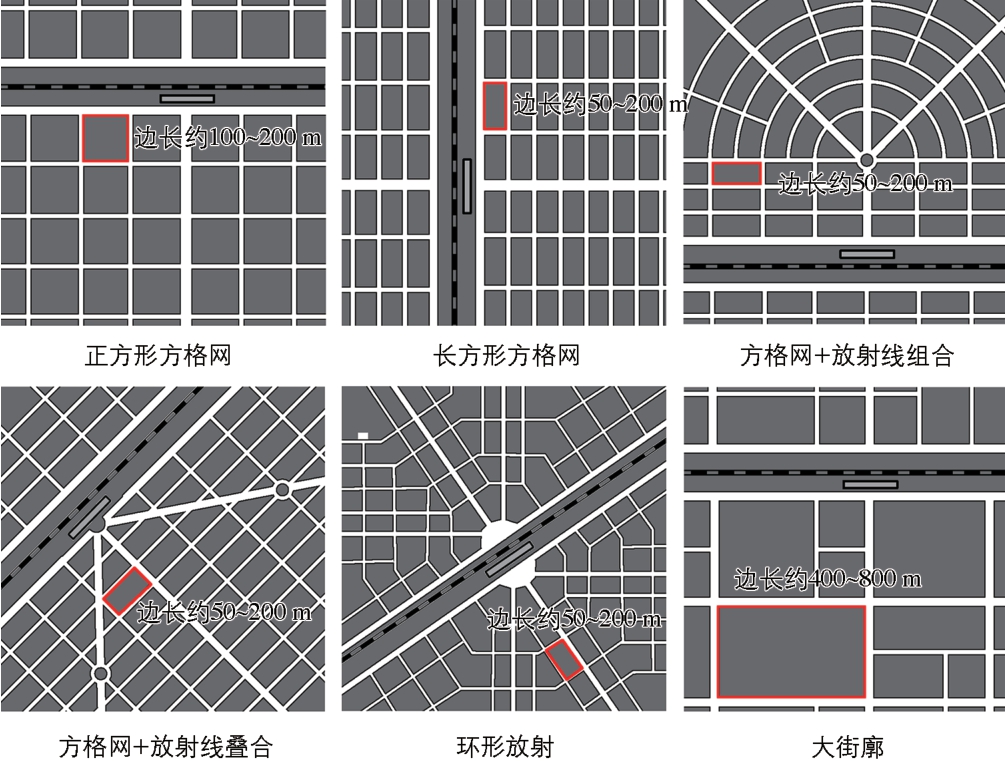

总体上,从近代欧美城市轨道站点地区规划的源头、1990 年代以后TOD 规划的发展以及其近年来在我国的实践来看,小街廓尺度下,轨道站点地区基于方格网模式和环形放射模式两种基本布局大体可以具化为五种主要形态:正方形方格网、长方形方格网、方格网+放射线组合、方格网+放射线叠合和环形放射。其中,小尺度的方格街廓是上述类型的基础,是否采用放射状,则是结构布局的手段差异。结合大街廓模式,共有六种主要的布局形态(图17)。

图17 TOD 地区三种布局模式下的六种主要形态

资料来源:作者绘制

从TOD 地区布局模式的形态演变可以发现,近代时期轨道站点地区基本的规划布局模式对后来的TOD 地区的规划设计形成了重要影响,相关规划设计并没有突破既有的基本布局模式。在我国,诸多TOD 规划研究与实践对卡尔索普的TOD 模型进行了诠释和发展,而新加坡新市镇的模式则在中新天津生态城等地得到了再现。总体上,小街廓的方格网模式和环形放射模式以及大街廓模式依然是TOD 地区主要的布局类型,虽然大街廓模式存在诸多不足,但受到各方面条件的约束,这一模式依然会在实践中被采用。基于这些不同模式的特点,TOD 规划应坚持以下原则。

首先,坚持采用小尺度街廓模式进行TOD 规划设计,将TOD 地区的街廓尺度控制在200 m 以内,城市核心区域的TOD 地区宜进一步控制在100 m 左右。这是因为小尺度街廓开发具有三方面的优势:一是提升交通及用地开发效率,二是促进低碳理念的发挥,三是塑造更好的城市生活环境。起源于美国的TOD,其重要内涵之一是对小汽车主导的蔓延模式的批判与改进,具有低碳可持续发展的内涵。因此,美国近年来的TOD 规划依然强调轨道站点地区形成小尺度街廓,如萨克拉门托。在我国,如住房和城乡建设部编制的《城市轨道沿线地区规划设计导则》即提出,在公交先导区采用小街坊、密路网的街区规划形态,位于城市中心的街廓尺度宜控制在120 m 以内,位于城市外围的宜控制在200 m以内[43]。珠三角城际轨道站点地区TOD 规划以及珠海、昆明、深圳前海等地的相关规划也在实践中将小尺度街廓作为基本原则。此外,大街廓容易导致非人性化、尺度失衡、活力不足等弊端,在TOD 地区亦然,如中新天津生态城。考虑到现代主义规划思想对我国城市造成的宽马路、大街廓等普遍问题,以及中央近年来提出的建设开放街区意见,从目前来看,小尺度街廓原则对我国城市的TOD 规划依然具有指导意义。

其次,在TOD 地区,重视方格网模式的基础作用。虽然卡尔索普的TOD 模型以及由其衍生出来的部分其他TOD模型采用了环形放射模式,但实际上,这种放射状强调的是可达性和可识别性,而不必然拘泥于具体的设计形式。从历史视角观察可以发现,方格网模式和环形放射模式主要是布局结构的形式差异,如近代的堪培拉、伪满长春,当代的珠海北站等实例,即便是环形放射模式,其肌理也反映出规划者试图保证绝大部分街廓和地块是正交或钝角形态,以使土地划分更有利于开发建设。

再次,突出TOD 地区的空间可识别性,即在中心地区和重要的站点地区,为了突出中心或门户形象,采用环形放射布局依然是一种值得考虑的选项。环形放射布局模式由于过于形式化,一旦脱离了古典主义规划设计的理论背景与集权决策的行政条件,在大部分站点地区很难得到大规模的应用。TOD 地区布局变得越来越灵活,模式形态逐步演变为一些基本的设计原则,以继续落实站点地区规划建设的意图。如环形放射布局模式核心的轴线或景观大道依然得到保留,其两侧的放射性道路则以更加网络化的组织方式与周边功能组团的公共中心区连接。而在城市中心、重要的铁路站点或城际轨道站点地区,环形放射布局模式依然可能得到采用,如广州南站、昆明呈贡新区等。

最后,大街廓模式在现实中依然可能普遍存在,因而需要在规划中重视这一模式所带来的问题。大街廓模式普遍存在的原因是多方面的:与我国在现代主义规划理论影响下长期采用宽马路、大街廓的模式有关;同时也是因为轨道站点地区本身可能存在的复杂现状条件,如轨道入地之后,轨道走向与街区布局的空间关系也转为相对隐性的联系,这使得街廓原有形态对轨道建设后的TOD 地区格局依然具有重要影响;另外也需要注意TOD 地区复杂的一体化开发特征,如综合体甚至是综合体项目群对大尺度用地的需求等。因此,依然需要思考如何规避大街廓模式带来的弊端,如开放性不足、尺度不够人性化等,需要增加步行通道、街区开放式管理、地上地下一体化综合开发等更加丰富多样的设计方式进行应对。

[1] 康泽恩. 城镇平面格局分析: 诺森伯兰郡安尼克案例研究[M]. 宋峰,许立言, 侯安阳, 等, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011: 3.

[2] 斯皮罗·科斯托夫. 城市的形成——历史进程中的城市模式和城市意义[M]. 单皓, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[3] 梁江, 孙晖. 模式与动因——中国城市中心区的形态演变[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2007: 8.

[4] 彼得·卡尔索普. 未来美国大都市: 生态·社区·美国梦[M]. 郭亮, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

[5] 任春洋. 美国公共交通导向发展模式(TOD)的理论发展脉络分析[J].国际城市规划, 2010(4): 92-99.

[6] GUERRA E, CERVERO R, TISCHLER D. Half-mile circle: does it best represent transit station catchments[R]. Berkeley: University of California,Berkeley, 2011.

[7] 斯皮罗·科斯托夫. 城市的组合——历史进程中的城市形态元素[M].邓东, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008: 60.

[8] HONDRORP B. History of Transit-oriented Development[R] // BOSSARD E. Envisioning neighborhoods with Transit-oriented Development potential.San Jose: San Jose State University, 2002.

[9] 汉克·迪特马尔,格洛丽亚·奥兰德. 新公交城市: TOD 的最佳实践[M].王新军, 苏海龙, 周锐, 等, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

[10] 韦恩·奥图,帕特里夏·亨德森. 公共交通、土地利用与城市形态[M].龚迪嘉, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

[11] 日建设计站城一体开发研究会. 站城一体开发——新一代公共交通指向型城市建设[M]. 傅舒兰, 田乃鲁, 译. 北京: 中国建筑工业出版社,2014.

[12] 刘易斯·芒福德. 城市发展史——起源、演变和前景[M]. 宋俊岭, 倪文彦, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005: 441.

[13] ANDERSON S. Jefferson, railroad towns, and the singular plan of Aiken[J].Places, 2008(3): 65-73.

[14] CLAY G. Close-up: how to read American city[M]. New York: Praeger Publisher, 1973: 46-49.

[15] A. E. J莫里斯. 城市形态史——工业革命以前(下)[M]. 成一农, 王雪梅,王耀, 等, 译, 北京: 商务印书馆, 2011: 883-884.

[16] 李百浩. 日本在中国的占领地的城市规划历史研究[D]. 上海: 同济大学博士学位论文, 1997.

[17] 郐艳丽. 东北地区城市空间形态研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2006.

[18] 刘泉, 梁江. 近代东北城市规划的空间形态元素[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2014.

[19] 凯勒·伊斯特林. 美国城镇规划——按时间顺序进行比较[M]. 何华,周智勇, 译. 北京: 知识产权出版社, 中国水利水电出版社, 2004.

[20] 郭巍, 侯晓蕾. TOD 模式驱动下的城市步行空间设计策略[J]. 风景园林, 2015(5): 100-104.

[21] 安德鲁斯·杜安伊,伊丽莎白·兹伊贝克,罗伯特·阿尔米尼亚纳. 新城市艺术与城市规划元素[M]. 隋荷, 孙志刚, 译. 大连: 大连理工大学出版社, 2008: 89.

[22] Florida Department of Transportation. Florida TOD Guidebook[R].Tallahassee: Florida Department of Transportation, 2012.

[23] 孙晖, 梁江. 大连城市形态历史格局的特质分析[J]. 建筑创作,2002(Z1): 12-15.

[24] 刘泉. 前TOD 时代的铁路站点地区规划布局模式解读——以近代东北铁路附属地为例[J]. 现代城市研究, 2016(11): 52-58.

[25] 曲晓范. 满铁附属地与近代东北城市空间及社会结构的演变[J]. 社会科学战线, 2003(1): 155-161.

[26] 王鹤, 吕海平. 近代沈阳城市形态研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 150-153.

[27] 国都建设局. 国都建设计划用途地域分配并事业第一次施行分区图[Z].长春: 国都建设局, 1932.

[28] 彼得·卡尔索普,威廉·富尔顿. 区域城市——终结蔓延的规划[M]. 叶齐茂, 倪晓辉, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 101.

[29] Dallas Area Rapid Transit. Dallas Transit-oriented Development (TOD)Guidelines[S]. Dallas: Dallas Area Rapid Transit, 2008: 25.

[30] Steer Davies Gleave, Glatting Jackson Kercher Anglin, Inc. Sacramento regional transit: a guide to Transit Oriented Development (TOD) (Draft Final)[S]. Toronto: Steer Davies Gleave, 2009.

[31] 帕罗莱克 D, 帕罗莱克 K, 克劳福德 P. 城市形态设计准则: 规划师、城市设计师、市政专家和开发者指南[M]. 王晓川, 李东泉, 张磊, 译. 北京: 机械工业出版社, 2012.

[32] 王茂林. 新加坡新镇规划及其启示[J]. 城市规划, 2009(8): 43-58.

[33] Urban Redevelopment Authority of Singapore. Choa Chu Kang planning area planning report 1996[R]. Singapore: Urban Redevelopment Authority of Singapore, 1996a.

[34] Urban Redevelopment Authority of Singapore. Punggol planning area planning report 1998[R]. Singapore: Urban Redevelopment Authority of Singapore, 1998.

[35] Urban Redevelopment Authority of Singapore. Yishun planning area planning report 1996[R]. Singapore: Urban Redevelopment Authority of Singapore, 1996b.

[36] 任利剑, 运迎霞, 权海源. 基于“节点—场所模型”的城市轨道站点类型及其特征研究——新加坡的实证分析与经验启示[J]. 国际城市规划, 2016(1): 109-116.

[37] Urban Redevelopment Authority of Singapore. Singapore Master Plan 2014[Z/OL]. [2016-11-28]. https://www.ura.gov.sg/maps/?service=MP#.

[38] TACHIEVA G. Sprawl repair manual[M]. Washington: Island Press, 2010:111-123.

[39] 彼得·卡尔索普, 杨保军, 张泉, 等. TOD 在中国——面向低碳城市的土地使用与交通规划设计指南[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.

[40] BAEUMLER A, 陈曼莎, DASTUR A, 等. 中新天津生态城: 中国新兴生态城市案例研究[R]. 洛桑: 世界银行, 2009.

[41] 栾志理, 朴锺澈. 从日、韩低碳型生态城市探讨相关生态城规划实践[J].城市规划学刊, 2013(2): 46-56.

[42] 广东省住房和城乡建设厅. 珠三角城际轨道站场TOD 发展总体规划纲要[R]. 广州: 广东省住房和城乡建设厅, 2011.

[43] 住房和城乡建设部. 城市轨道沿线地区规划设计导则[S]. 北京: 住房和城乡建设部, 2015.