1 分形结构与历史城市

1.1 叶形结构

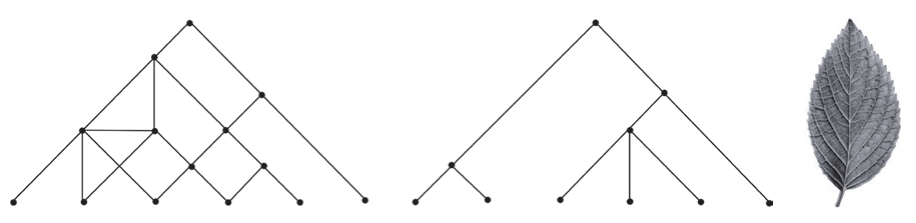

分形理论认为,分形体是大自然的优化结构,具有分形特征的形态广泛存在于自然界中,如雪花、树叶、山峦、海岸。美国学者克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)在1960 年代发表了著名的《城市并非树形》一文,将树形抽象结构与另一种更加复杂的半网络抽象结构加以比较,证实了“城市并非树形”的著名论断。其中的半网络结构和树形结构可以对应“树枝”和“树叶”(图1),分别代表脆性和塑性两种属性。树枝是开放结构,一定范围内的要素是完全不相连的,即使两根树枝在空间上靠得很近,如果它们不属于同一根大树枝,那么从一根树枝到另一根树枝,就意味着要在枝干的整体结构中进行推导。而树叶是封闭结构,在叶径之间的中间尺度中,叶脉是完全连接的,以树叶为代表的城市结构便是分形城市(fractal cities)。

图1 亚式半网络形结构(左)和树形结构(中)及树叶结构(右)

资料来源:参考文献[2-3]

历史城市的空间结构有如叶脉(图2),其分形特征表现在:(1)叶脉具有自相似性,在多层级关系中,局部每放大一次都能观察到相似的叶脉结构;(2)叶脉具有多重连接性,是一个具有高冗余度,连接性极强的网络体系;(3)叶脉具有持久的适应力,任何一支叶脉的损坏都不会影响叶脉整体的生命力。

图2 叶脉结构

基于生长性① 生长原指生物个体长度与重量的增长,城市的生长性是指城市的发展是连续的,它的结构、形态增长也是连续的。的历史城市在一个封闭的叶状结构中,“由于流在运动,其所形成的回路便能实现内部结构的复杂化,承受流的波动,城墙围护的古代城市就是典型”[3]。自二战以来,大规模的城市建设活动带来了城市的扩张和蔓延,现代主义城市规划开始从叶状结构向树状结构演变,结果是城市塑性和适应力丧失。其中一个很重要的原理是:追求秩序的理性规划丢弃了来自生长性的复杂结构。

1.2 历史城市的分形结构

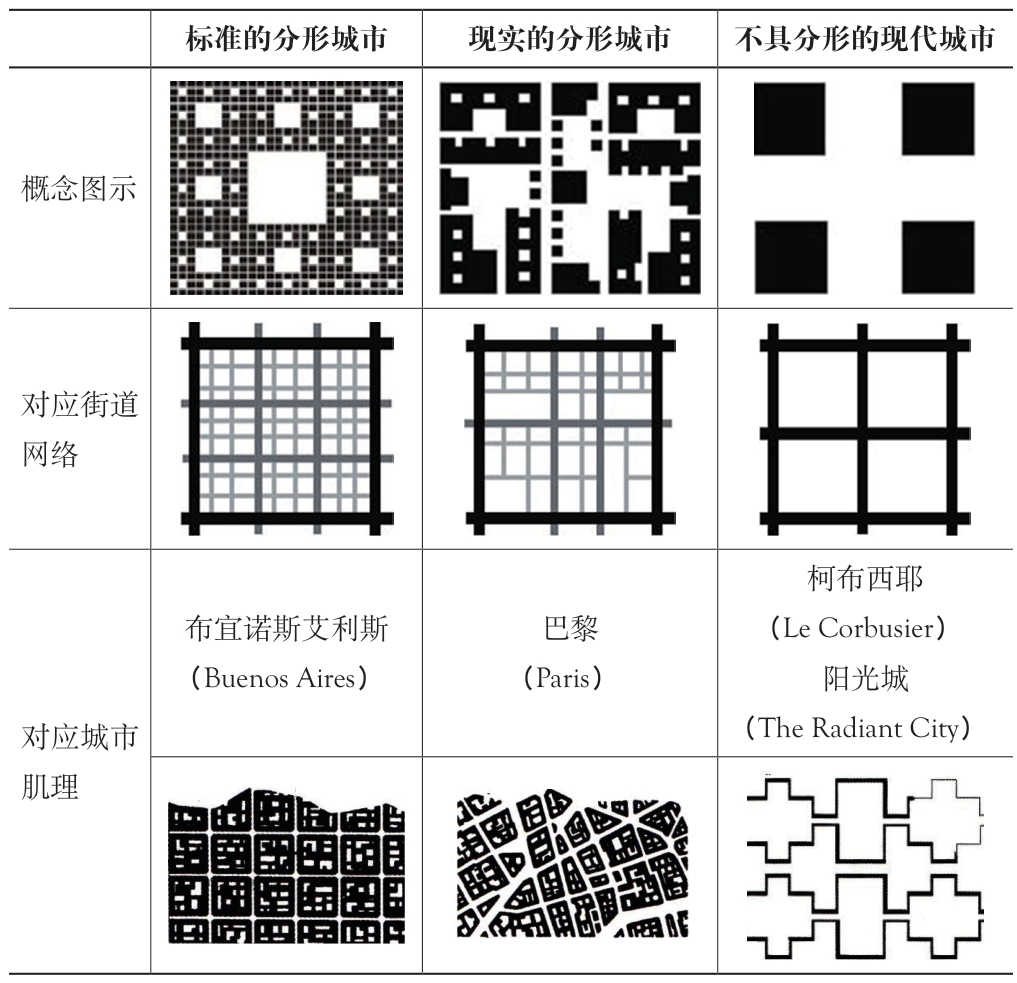

本文所指的历史城市即通常意义上的古城。古城空间就像树叶,具有分形结构,这使得古城能在受到外界压力的情况下有较好的塑性能力,适应不同时期的变化,甚至在经历毁灭性破坏后,依旧能够在延续历史结构的基础上生存下来,如伦敦旧城区在经历了1666 年大火后,在原有结构中重建。而一座现代主义城市则如同无法弯曲的铸铁,因脆性原理在承受过大压力时便会折断,难以适应变化。用分形原理进行解释,古城之所以具有抗干扰的应变能力,是因为其中的“流”渐进性消化了来自外界突发性的波动,分形结构增强了城市的耐受力。因此,城市规划应当保存历史赋予城市的特质,形成相互联系和自组织的复杂性城市,即具有高冗余度的分形城市(表1)。

表1 分形城市示意图

资料来源:作者根据参考文献[4-5]绘制

标准的分形城市现实的分形城市不具分形的现代城市概念图示images/BZ_76_1424_1122_1657_1334.pngimages/BZ_76_1693_1122_1955_1334.pngimages/BZ_76_2009_1122_2230_1334.png对应街道网络images/BZ_76_1434_1363_1647_1575.pngimages/BZ_76_1719_1363_1930_1575.pngimages/BZ_76_2014_1363_2225_1575.png对应城市肌理布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)巴黎(Paris)柯布西耶(Le Corbusier)阳光城(The Radiant City)images/BZ_76_1423_1827_1659_1983.pngimages/BZ_76_1706_1829_1942_1982.pngimages/BZ_76_2001_1811_2237_2000.png

2 克拉科夫古城的分形结构

2.1 克拉科夫城市空间演变

波兰中世纪古城——克拉科夫(Krakow)是联合国科教文组织于1978 年公布的世界文化遗产城市。二战时期,波兰境内的大多数城市都遭到毁灭性的破坏,唯克拉科夫幸免,古城内一座座府邸、教堂、城堡、院落都记载着这座历史文化名城的斑斑史迹,完整保存了中世纪古城的空间格局和历史风貌。

(1)1920 年代以前:从单一城堡到内外两层的活力城市

中世纪的克拉科夫古城(图3)为一座城堡式城市;15—16 世纪是克拉科夫古城建设的黄金时代(图4),城墙界定了古城范围;公元18 世纪,克拉科夫经济衰败,城市建设停滞不前(图5);直至19 世纪奥地利占领克拉科夫,开始了城市更新计划,新一轮建设带来了城市的向外扩张(图6),其中,1850 年战火烧毁的古城城墙旧址上拓展出了环城绿地,大尺度的环城绿地将克拉科夫分为内外两个圈层,使克拉科夫从一座城堡城市发展成为新旧两层充满活力的新兴城市(图7)。

图3 中世纪的克拉科夫

资料来源:作者根据克拉科夫历史地图绘制

图4 15—16 世纪的克拉科夫

图5 18 世纪的克拉科夫

资料来源:作者根据克拉科夫历史地图绘制

图6 19 世纪的克拉科夫

图7 克拉科夫环城绿地分离的内外两城

资料来源:参考文献[6]

(2)1920 年代以后:城市蔓延,东建新城

二战后,工业发展带来了人口和经济的增长,克拉科夫城市建设迎来了又一轮的热潮,城市自外城边缘继续蔓延。1948 年在克拉科夫老城以东10 km 处建设了新胡塔新城(Nowa Huta)(图8,图9),成为老城以东的现代主义新城,克拉科夫城市结构由此变为两大组团。

图8 1920 年代以后的克拉科夫新胡塔新城

资料来源:作者根据克拉科夫历史地图绘制

图9 新胡塔新城空间模型

资料来源:参考文献[6]

2.2 分形结构:分形元与分形秩序

经过漫长岁月形成的克拉科夫古城(即由环城绿地分隔出的内城),其空间结构呈现出典型的分形结构特征(图10),古城内人与街道和谐互动,建筑与自然、社会环境相生相伴,是一座充满艺术气息的城市。本文即以克拉科夫古城为样本,用图解的方式进行历史原型分析,通过分形元和分形秩序解析古城的分形特征。

图10 分形结构

资料来源:参考文献[3]

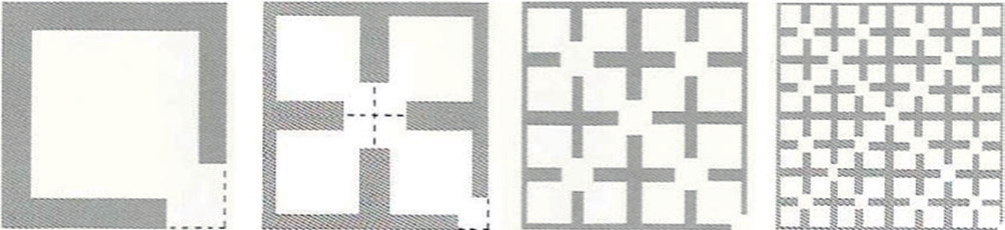

2.2.1 “庭院围合,层级嵌套”的分形元

分形城市由无数个基础空间单元的“分形元”(表2)构成,处在最底端的分形元可以影响大尺度的空间形态,小尺度单元组合构成大尺度街区。分形结构本质是由最小单元的“分形元”,按照一定分形秩序逐渐叠加衍生而成的[7],因此分形元和分形秩序是分形结构的基础,在古城则表现为庭院围合和层级嵌套。

表2 克拉科夫分形元

资料来源:表中前3 张图片为作者绘制,第4 张截取自Google Map

分形元分形建筑肌理原型街区平面肌理现实庭院鸟瞰images/BZ_77_1293_2816_1505_3029.pngimages/BZ_77_1547_2816_1759_3029.pngimages/BZ_77_1800_2819_2013_3026.pngimages/BZ_77_2048_2836_2261_3010.png

首先是庭院围合。多幢建筑围合成的四方庭院是构建克拉科夫古城城市空间的基本单元。一组庭院的建筑无论从平面、立面,还是建筑装饰处理上,各有不同,但都和谐地融入了庭院围合的基础单元,展示出克拉科夫古城传统建筑的整体风貌特征。

其次是层级嵌套。在庭院围合的基础单元下,每个庭院又具有各自的组合特征,即以庭院为基本单元的向内衍生性,形成复杂的嵌套式庭院结构。多级庭院嵌套的组合形式,是若干相对独立的庭院通过半公共性庭院按照一定的嵌套方式进行组合,形成大尺度的庭院,成为构成克拉科夫古城肌理形态的内在逻辑。

综上所述,庭院围合作为分形元,由于其兼具开放交流和封闭私密的双重性,为克拉科夫古城创造了大量的小尺度半公共空间,丰富了城市开放空间系统。同时,层级嵌套的结构使古城的空间组织更加灵活可变。因此,庭院围合和层级嵌套体现了克拉科夫古城城市空间演化的生长性逻辑,也是古城分形结构的空间基础。

2.2.2 “多层拓扑,虚实相接”的分形秩序

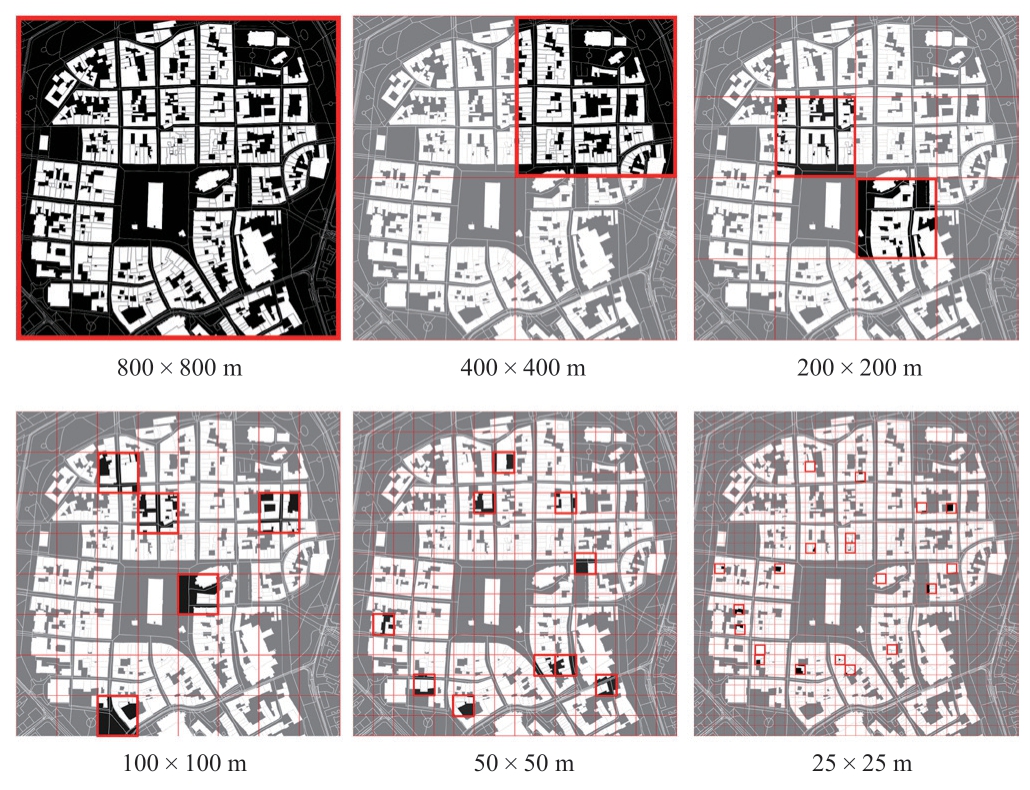

在分形元的基础上,可以利用分形秩序进行分形迭代,从而组织、连接不同尺度之间的城市空间。因此,分形秩序是构建分形城市空间结构的内在逻辑。本文截取边长为800 m的正方形克拉科夫古城中心片区(图11)作为研究对象,以此在不同尺度的空间层级中,寻找古城肌理的分形秩序。

图11 克拉科夫古城800 m 见方范围

一方面是多层拓扑。克拉科夫古城具有多层级的拓扑结构,且构成了连续的层级递变性:在这一过程中,空间尺寸从800 m、400 m、200 m、100 m 直至50 m 依次递减(图12),每一个尺寸的网格都涵盖了建筑(居住、商业、办公等)、庭院、街巷等不同尺度和不同功能的空间场所,从而形成了明显的连续空间层级。直到25 m 的网格,空间的复杂度不再连续。分形特征保持了古城空间形态于不同尺度、不同层次在拓扑关系上的一致,形成了复杂而有序的空间关系,城市活力由此产生。

图12 克拉科夫不同尺度方格网分析

另一方面是虚实相接。克拉科夫古城是典型的棋盘式道路网络结构,由此而分割出的街区单元是规则的方形庭院,因此克拉科夫的空间肌理规则且虚实相接。由图12 中的网格可以看出,从 800 m、400 m、200 m、100 m 直至50 m,实体空间与虚体空间组合,创造了“公共性—半公共性—半私密性—私密性”不同开放度的行为空间,成为树叶形结构中的流,从而激发了不同类型的公共活动,满足了人性化的城市活动需求。

综上所述,在空间肌理保存较为完整的历史城市中,遵循“多层拓扑,虚实相接”的分形秩序,以“庭院围合,层级嵌套”分形元为基础单元,可在小规模、渐进式的城市微更新中引导空间“生长”,实现城市的自我调整,有利于保持新增组织与肌理原型的相似性,以及新建筑与传统建筑的和谐性,实现城市整体空间结构在发展中的动态统一。

2.3 分形特征:相似性、分形性和韧性

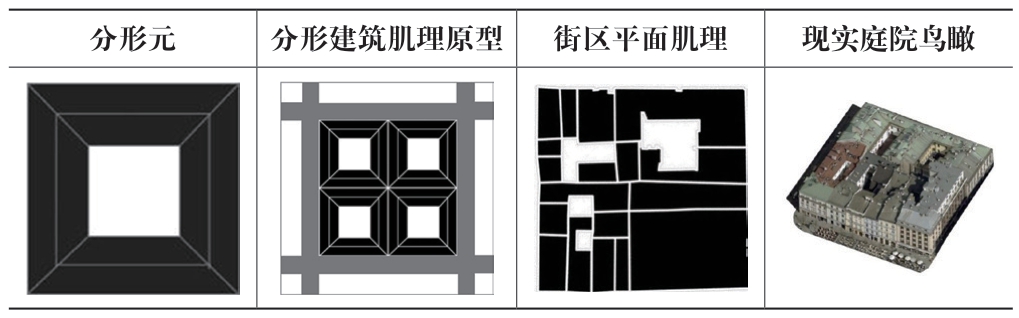

2.3.1 层级结构的相似性

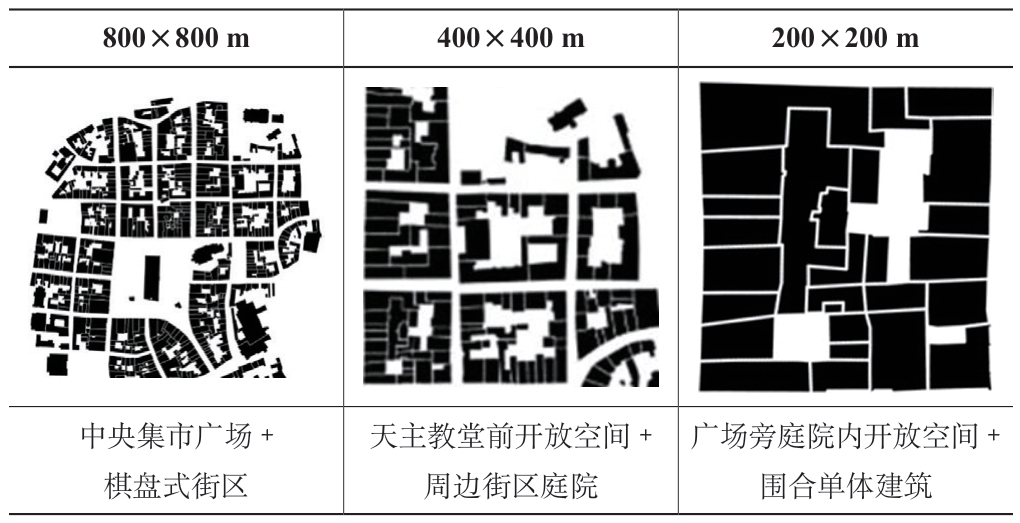

古城的空间语言具有分形特征,分形元按照分形秩序逐级迭代,城市空间组织在不同层级上再现出统一的符号和排列规则,使整体分形结构产生了自相似性。同时,在自组织发展和相似性重复的过程中,城市空间网络均因其复杂的层级结构和自相似性显示出高冗余度。观察不同尺度上的自相似性,每一层尺度的变焦镜头都是“公共空间+连续结构”的组合(表3):800 m 见方的范围内呈现出各种尺度广场的分形层次结构,从整体上看,是克拉科夫古城中央集市广场和古城中棋盘式道路分割出的街区庭院的组合;放大城市结构,在400 m 的尺度上可以看到天主教堂前开放空间与周边街区庭院的组合;而在200 m 见方的尺度,依旧是庭院内开放空间与四周围合建筑的组合。这种具有层级结构的自相似性使人们无论身处哪一个尺度的空间,都能产生场所感,找到亲切的步行空间和公共场所,产生丰富的行为活动。

表3 克拉科夫城市形态的变焦镜头

800×800 m 400×400 m 200×200 mimages/BZ_78_1283_2672_1578_2953.pngimages/BZ_78_1617_2663_1913_2962.pngimages/BZ_78_1952_2657_2247_2968.png中央集市广场+棋盘式街区天主教堂前开放空间+周边街区庭院广场旁庭院内开放空间+围合单体建筑

反之,不断扩张的现代主义城市仅仅是相同层级要素(公路、超市、工业园区和住宅)的简单并列,因缺少层级性而被割裂,这种机械并置无法产生任何场所感,否定了人与环境共生共融的互动关系。

2.3.2 复杂网络的分形性

在尼科斯·萨林加罗斯(Nikos Salingaros)看来,“任何生机勃勃且具有效率的城市都应该是分形的”[4]。城市结构的分形性质可以用分形维数进行刻画。分形维数是描述分形特征最重要的参数,其测算有多种方法,其中网格维数法是最常用的。

以图12 中800 m 见方的古城肌理为例,将被测图形用边长为r 的小正方形覆盖,统计出被测图形覆盖的格子数量N,然后将覆盖正方形的边长缩短为r/2,再统计出被测图形覆盖的格子数量,以此类推。统计结果是用不同边长r 下存在的不同的格子数,分别取对数InNr 和Inr,在双对数标系中画出统计曲线。计算曲线中部近似直线的斜率,便是分形维数D,D 越高表示分形程度越高。

Nr 表示第k+1 级别的肌理通过格子数量与第k 级别的肌理通过格子数量之比,r 表示第k+1 级别的格子边长与第k 级别格子边长之比。

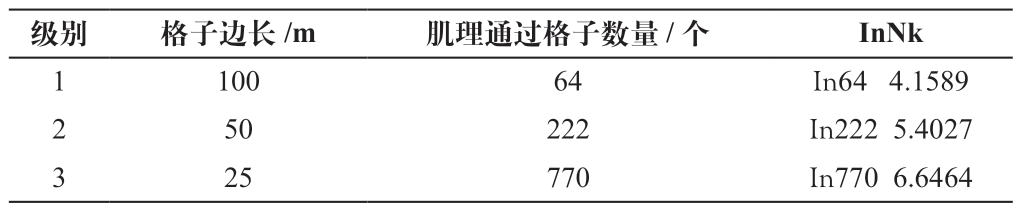

(1)数据统计

将肌理通过网格数量进行对数运算得到表4。

表4 克拉科夫城市肌理通过网格数量与对数运算表

注:Nk 表示第k 级别肌理覆盖格子数量。

级别格子边长/m肌理通过格子数量/个InNk 1 10064In64 4.1589 2 50222In222 5.4027 3 25770In770 6.6464

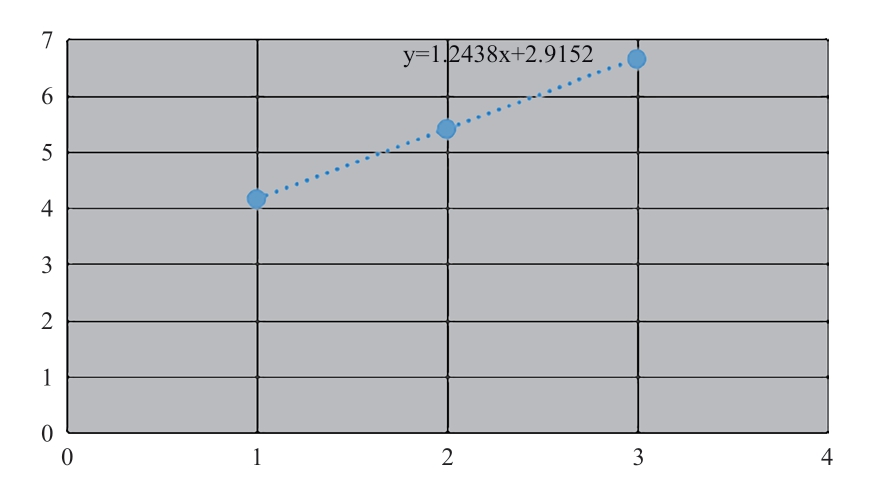

(2)曲线拟合

将表4 中的InNk 进行曲线拟合得到图13。

图13 克拉科夫古城肌理拟合曲线

拟合结果:y=-1.243 8x+2.915 2

其中y 值为公式中的InNk,x 值为公式中的k,常数不必研究,经过曲线拟合,即:

(3)分形维数计算

根据上文对于等级维数的运算介绍,肌理覆盖格子数量对数运算值与边长比对数运算值的比值就是空间肌理的分形维数,由此可得克拉科夫古城的分形维数为:

(4)分形特征总结

根据英国科学家巴迪等的模拟分析[5],城市形态的理想分形维数为1.701±0.025,现实城市形态的分形维数平均趋于1.7。克拉科夫的分形维数为1.79,具有典型的分形城市特征。

克拉科夫的历史城市肌理具有极强的网络关系,在1 平方英里的区域内,克拉科夫古城为城市居民提供了上百种选择路径,从而提供了丰富的社会交流与商业活动,甚至声色与光影信息。

2.3.3 韧性结构的适应性

分形城市的韧性或者适应性,使历史城市能够在不断发展中保持其基本结构,这是一个与记忆的持久性相关的复杂概念。城市容纳了有意识和无意识的记忆,据阿尔多·罗西所述,“这个有机体,即这座城市的基础就是规划的持久性”[6]。城市的韧性对维持历史结构至关重要,随着时间的推移,城市的形态要在连续变形中适应新的功能需求,如果一个城市的形态经过连续的变形仍然保持固定不变的内部秩序,即该城市是具有韧性的。

克拉科夫古城的城市结构变化至今,历史中心的棋盘式街道网格保留了中世纪的规划,1850 年战火烧毁的古城城墙旧址上拓展出的环城绿地维持了老城的形态和范围,坐落在古代市场所在地的苏金策广场(Sukiermiee)和交易厅(ClothHall)功能随时代不断变化,是重要的历史见证。克拉科夫古城历经许多世纪和不同文明而保存至今,每一次蜕变都保留了连续的形态和鲜活的记忆。

3 卡齐米日旧城区空间肌理修补

14 世纪,克拉科夫成为中欧过境贸易的重要节点,吸引了来自欧洲各地的商人,很多犹太商人在这里定居,从而在克拉科夫南部维斯塔瓦河(Wista)岸边创造了一个具有不同种族文化的犹太镇——卡齐米日(Kazimierz)(图14)。1791 年卡齐米日并入克拉科夫,以犹太遗产闻名,拥有欧洲最集中的犹太教堂和祈祷场所,是克拉科夫最具文化价值的地区之一,1978 年被列入联合国教科文组织世界文化和自然遗产名录。

图14 卡齐米日旧城区区位

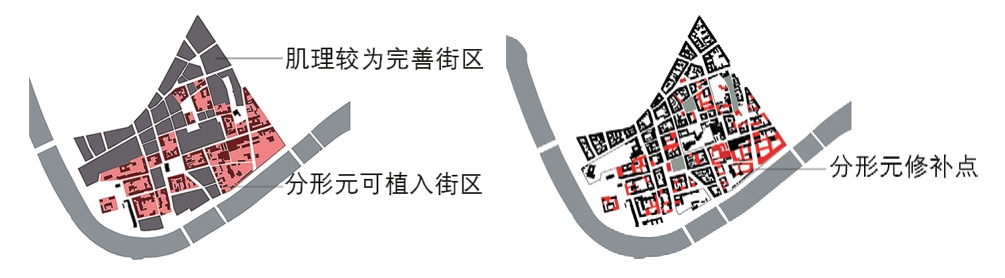

在二战以后快速城镇化的建设过程中,卡齐米日旧城区的传统格局逐渐被破坏,城市整体结构面临瓦解。1920 年代,克拉科夫城市兴起了旧城改造与城市复兴。卡齐米日因其悠久的历史和丰富的历史文化资源成为克拉科夫主要的复兴地段。本文用前述对于克拉科夫古城空间肌理(图15)的分析,来解释卡齐米日旧城区的空间修补政策。

图15 卡齐米日旧城区空间肌理

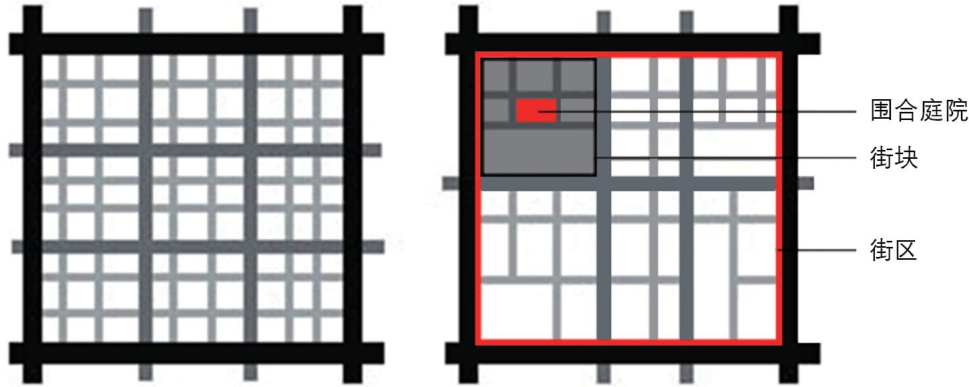

3.1 多层级叠合

依据城市空间的分形逻辑,在整体结构、等级次序的限定和引导下修补各个层级的建筑与开敞空间,是确保城市空间形态协调统一的基础。复兴规划提出在保持原有空间布局和道路网络结构的基础上,规划广场、街道等公共空间,构成连续的城市空间网络。卡齐米日旧城区道路网络结构根据其路网性质,可分为三个等级,使空间肌理形成了“街区—街块—围合庭院”三个层级的单元(图16)。在此基础上,空间修补从局部街区的肌理组织入手,通过小规模的城市单元更新实现自下而上的衍生和扩展,修补时应遵守旧城的分形秩序,按照尺度层级越低、要素数量越大的原则规划各级单元的规模和数量,对各个层级的建筑和开敞空间等进行修补,形成多层级叠合的城市结构(图17)。

图16 多层级叠合概念图

资料来源:左图根据参考文献[7]绘制,右图为作者绘制

图17 卡齐米日旧城区多层级叠合

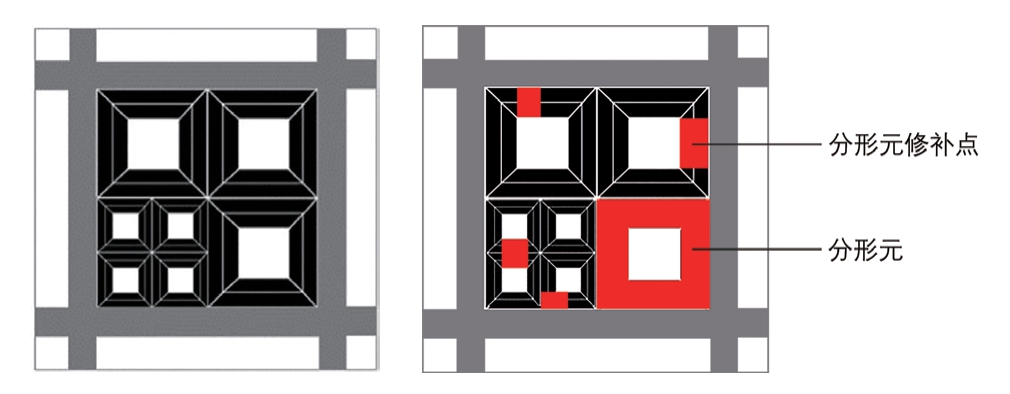

3.2 小尺度连接

卡齐米日旧城区修补的重点在于小尺度要素的增加与连接,提取自街区的基础单元——围合庭院,依据多层级的分形结构,在城市破碎的肌理中嵌入小尺度的分形元(图18)。复兴规划提出保护和修缮旧城区的教堂、市政厅等重要历史建筑以及传统建筑庭院,逐步自下而上修补城市的整体结构(图19),体现了城市传统文化的识别性,符合历史城市发展的内在逻辑与空间规律。由此,小尺度依赖大尺度存在,大尺度依靠小尺度增加联系,从而创造出层级结构明显的空间形态。

图18 分形元修补概念图

图19 卡齐米日旧城区肌理修补

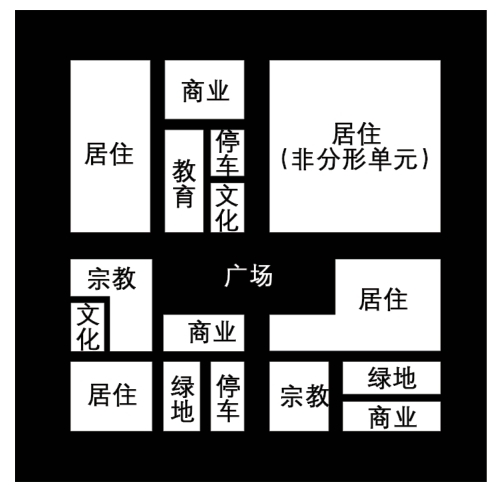

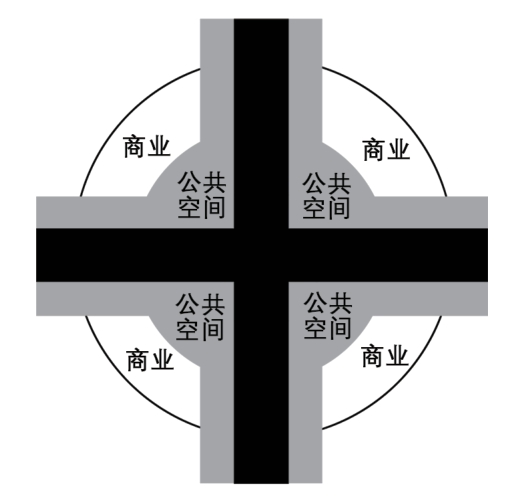

3.3 多功能混合

一个有活力的城市不仅在整体层面上呈现为居住、商业、宗教、开敞空间的功能混合(图20),在每一个层级单元也具有相同的混合用地结构,这种具有分形特征的功能混合在不同层级上(街区—街块—围合庭院)不断重现,功能的差异互补推动了人们在城市空间中的行为连接。

图20 卡齐米日旧城区功能混合概念图

卡齐米日复兴规划提出通过改变建筑功能来实现整个旧城区的功能空间重组。因此在卡齐米日旧城区的功能布局上,在每一个层级单元,居住、商业、宗教建筑和开敞空间混合在一起,彼此临近。对于街巷空间,在扩宽卡齐米日旧城区的街道公共空间的同时,在街道的交叉口结合广场或街头绿地集中设置商业设施,通过功能的融合将各方向的道路和交叉口整合在一起(图21)。“一个餐馆能让住宅区街道聚拢人气,而住宅区则为餐馆提供了流动的人群。” [4]这种多功能混合的街区单元和街巷网络加强了街区与街道之间的联系,促进了邻里关系。

图21 卡齐米日旧城区街巷空间功能混合概念图

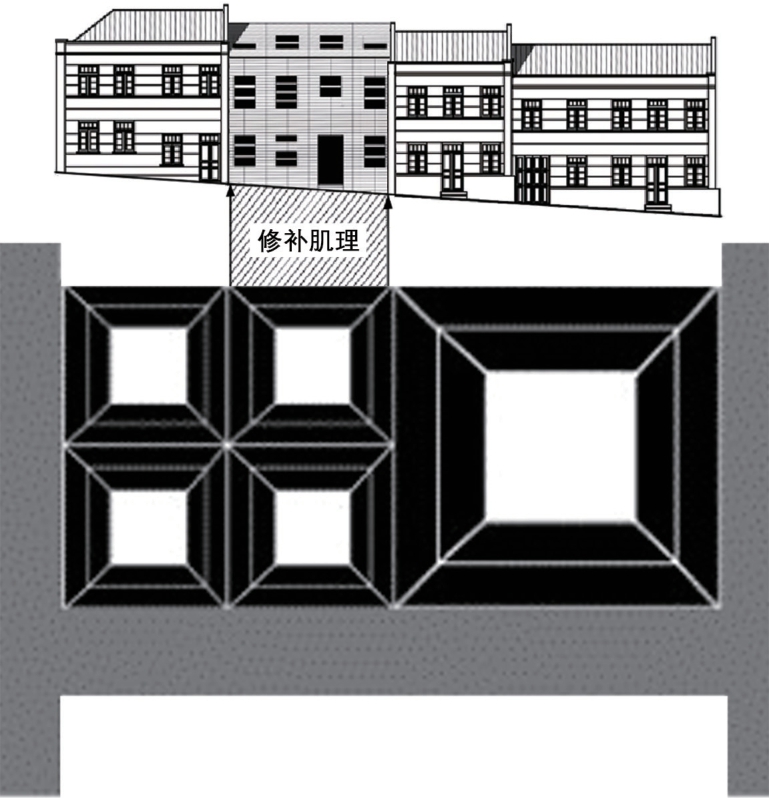

3.4 各时段叠加

罗西认为从时间的角度来分析城市形态最为深刻,因为“它所探讨的是集体生活中最具决定性而终极的目标:人们生活于其中的环境的创造”[6]。

卡齐米日旧城区复兴规划[11]提出修补从新建筑、新要素的介入入手,历史建筑采取局部新建的方式嵌入到分形元中,在修补过程中,变化的只是分形元中的多层单体建筑,不变的是分形元的围合形式,由新旧建筑组成的分形元始终保持着一定的完整度。这种“共时态”[12]的“新旧拼贴”修补方法(图22)将不同时期的建筑统一在同一分形元中,其展示的并不是一副静态的图景,而是城市建构过程在空间中的展现,它“反映了城市空间社会历史性的本质”[13],从而使“旧城空间不再封闭在历史的禁锢中,而成为能够自我调节和适应变化的有机体”[14]。

图22 卡齐米日旧城区新旧肌理拼贴概念图

资料来源:作者根据自参考文献[15]绘制

4 结语

历史城市是不断生长的有机体,在长时间的演化过程中,形成了具有优越性的分形结构。因此,城市规划不应随意抹去历史城市保留下来的结构,正如简·雅各布斯所主张的:避免大规模的拆迁,进行小范围的渐进式更新调整。然而20 世纪以来的城市更新或改造方法正好相反——通过短期内的“拆旧建古”来复制历史的单一秩序,从而重塑历史空间。大拆大建造成时间的扁平化,也带来了社会历史网络的断裂。“我们在20 世纪采用了没有生命力的城市与建筑类型,而现在这种建成环境教育我们将这个世界理解为一个没有生命力的模式。”[11]为了扭转这种趋势,需要改变单纯的依靠复制历史来完成城市修补的规划方式。

一个历史空间是否具有活力很大程度上取决于肌理组织的形态和特征,历史城市中的街区、街块、庭院和建筑形成了一个位于不同尺度的有机整体,塞灵格勒斯在《城市与形态》一书中极具说服力地阐明了分形结构的优越性。本文从历史城市的分形结构出发,通过分析克拉科夫古城“庭院围合,层级嵌套”的分形元和“多层拓扑,虚实相接”的分形秩序,探索城市空间的分形特征,从中提取优越性分形元,用于克拉科夫历史空间的修补设计。这种基于城市肌理研究的空间修补方式,将修补控制在一个小规模的单元中,一定意义上使城市更新依然处于历史结构的规定中。这对于指导我国提出的“城市双修”工作也有重要的启示作用。

(1)分形结构的优越性:“城市作为一个复杂系统,其构成要素相互连接、相互依存。同树形结构相比,分形结构中存在更多的交叠和更丰富的路径连接”[16],复杂的分形结构提高了历史空间的稳定性,有利于激发历史空间的活力。

(2)修复方法的合理性:利用分形元和分形秩序修补历史空间,使历史肌理得以延续,在空间维度上展示了和谐完整的历史风貌,在时间维度上也营造了可识别的城市结构。

(3)实施操作的可行性:分形秩序所规定的小尺度分形元的修补避免了大规模拆旧建新所面临的资金不足和拆迁安置问题,小尺度的空间修补更具可操作性,具有现实意义。

注:文中未标注资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

[1] 陈彦光. 分形城市与城市规划[J]. 城市规划, 2005(2): 1002-1329.

[2] 克里斯托弗·亚历山大. 城市并非树形[J]. 建筑师, 1985(6): 206-224.

[3] SALAT S. 关于可持续城市化的研究:城市与形态[M]. 陆阳, 张艳, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[4] 尼克斯·赛灵格勒斯. 连接分形的城市[J]. 国际城市规划, 2008, 23(6):1673-9493.

[5] BATTY M. Cities as fractals: simulating growth and form[M] // CRILLY A J, EARNSHAW R A, JONES H.Fractals and chaos. New York: Springer Verlag, 1991: 43-69.

[6] 阿尔多·罗西. 城市建筑学[M]. 黄士均, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

[7] 葛梦莹. 分形与连接:关于城市形态网络结构演变的研究[D]. 大连:大连理工大学, 2016.

[8] ZBIGNIEW K. Structural dynamics and spatial planning[C]. 17th International Conference on “21st Century Urban Development”, 2017.

[9] 田达睿. 基于分形地貌的陕北黄土高原城镇空间形态及其规划方法研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2016.

[10] KATARZYNA M. Krakow – the city profile revisited[J]. Cities, 2018, 73:138-150.

[11] Change in the study of conditions and directions for spatial development of the city of Krakow[Z]. Krakow, 2014.

[12] 何依, 李锦生. 城市空间的时间性研究[J]. 城市规划, 2012(11): 1002-1329.

[13] 何依. 四维城市——城市历史环境研究的理论、方法与实践[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2016: 8-10.

[14] 何依, 李锦生. 后现代视角下的旧城空间更新[J]. 城市规划学刊,2008(2): 1000-3363.

[15] 何依, 邓巍. 历史街区建筑肌理的原型与类型研究[J]. 城市规划,2014(8): 1002-1329.

[16] 肖彥, 孙晖. 如果城市并非树形[J]. 建筑师, 2013(6): 1001-6740.