1990年后全球化进程深刻地改变了城镇地域空间格局。一方面, 发达国家大城市朝着大型都市区迈进, 城市区域化从单纯地域层面深入到功能组织。另一方面, 功能要素的全球组织与跨界流动[1], 新国际劳动分工产生, 世界城市体系重构引导着地区及都市区内部的竞争与协作。此外, 科学技术革命促使都市区成为集生产基地、高科技孵化、文化服务于一体的全球网络中心[2]。笔者曾就近20余年来发达国家都市区空间演化特征及其动力机制进行了研究。认为生产组织方式转变、区域宏观政策引导、科技产业结构演进、交通信息网络构建、资源能源系统重组、生态保护格局重构、社会文化体系碰撞是全球化和信息化时代下都市区空间结构演化的影响因素[3]。

2 1990年后发达国家都市区空间发展趋势 2.1 影响因素总体发展趋势推测首先, 生产组织方式可能出现若干新趋势: 一是模块化生产普及; 二是更大规模定制化, 特定服务与个性研发加剧产业链条纵向分离下放[4]。其影响表现在: 一方面, 产业选址将侧重目标地的模块配套潜力[5], 空间集聚模式多元分化。另一方面, 大规模定制化生产促使管理、研发与服务中心分散下设, 空间布局动态适应性大幅提升[6]。

其次, 未来区域宏观政策走向可能呈现新特征: 包括全球开放合作格局与地方保护政策持久并存、聚焦气候变化与可持续发展[7]、权力分化加剧。其对都市区空间演化的推动表现为: 外联可达性增强与内部结构重构同步实施, 协同成为土地利用和空间治理的核心内容之一[8]。气候与生态适应型空间增长方式确立主导地位, 以新能源生产、运输和储存为目的的新型空间类型涌现, 功能分区和板块化用地组织结构逐步解体[9, 10]。

再者, 绿色能源与创生再造技术激发新一轮产业革命[11], 表现为二产尖端化与三产智能个性化等[12]。区域时空距离进一步缩短, 生产生活方式转变促进交通、生态、产业等功能空间更新。

此外, 交通信息网络走向可能涉及多层次和立体化的交通网络, 以及远程交流操作与空间生产阶段演进。前者将极大扩展都市区外围的潜在时空可达区域, 不仅协助孕育新的优势节点[13], 也极化门户地区可达性与区位优势。后者将降低人类生产及社交活动的地域距离依赖, 导致实体经济及交往空间集聚的驱力下降, 促进虚拟空间结构的纵深发展[14]。微型众筹式的制造模式导致大规模板块化空间的需求萎缩。

资源能源系统方面: 传统能源稀缺性的提高强化了对新能源的强烈关注。由此, 新的全球能源开采、运输、加工和消费网络形成将催生新能源职能节点。传统资源趋少可能唤醒人们的保护意识, 而与生态空间、地理环境格局一道成为管控都市区空间增长边界的动力来源。

另外, 生态格局保护将可能走向宏观, 更大范围的府际合作和区域治理主导大地生态网络的整体保护管制[15]。地震、海平面上升、雨洪等气候变化及自然灾害可能直接作用于都市区地理风貌与环境格局[16], 导致结构突变。社会文化体系的“个性与多元、融合与矛盾并存”将促使都市区中心城市功能更新[17], 郊区节点则彰显以社区为结构组织单元的独立性与个性差异[18]。

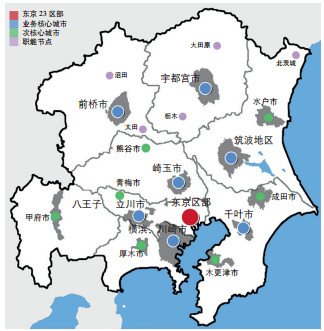

2.2 用地组织: 城市蔓延减缓, 要素集聚能力持续增强 2.2.1 大规模郊区化进程逐步放慢 1990年后, 发达国家都市区的大规模郊区化和无序蔓延进程虽未停止, 却处于相对放缓的阶段, 传统“贴面扩张型”空间拓展和“广亩城市型”城镇分布出现新变化[19]。虽然交通与信息网络的深化强化了分散发展的可能, 但其整体用地组织仍出现“核心带动+多点集聚”迹象, 土地利用方式趋于集约, 上述过程在很大程度上仍将持续[20]。 2.2.2 功能要素日益向少数城镇集中与郊区化放缓相呼应的是功能要素加速向少数城镇集中。功能要素与交通体系的耦合带动特定交通轴线上的空间拓展, 新型功能空间类型的植入促进新城及节点地区的建设开发。从德国2006年大都市区人口分布和空间形态来看, “功能要素在全国范围内向少数都市区集中, 在都市区层面向中央地区(Zentralraum)和少数节点集中”的态势已非常突出[21]。而法兰西岛“1个老区+9大副中心+5座新城”的整体空间组织结构也将随未来功能要素的多点集聚而得到强化(图 1)。

|

图 1 大巴黎地区现有的老区、副中心与新城空间分布 资料来源:作者自绘 |

2.3 公共中心: “中心城市+新城节点”趋势不断巩固 2.3.1 中心城市核心作用愈发显著

1990年后, 发达国家都市区中心城市逐渐发挥出更为显著的核心作用。一方面, 生产链条分离使更高层次的管理、决策、信息处理职能重新在中心城市集聚[22], 总部经济使之成为获取全球资源信息、参与世界高端对话的核心平台[23]。另一方面, 中心城市成为连接外部全球城市网络、组织都市区内部新城节点的交通枢纽和信息中枢, 引导着世界范围内“流空间”的流向与流量[24]。随着全球社会文化体系的融合与碰撞, 中心城市将更有可能依托其多元文化和社交平台释放强大吸引力。

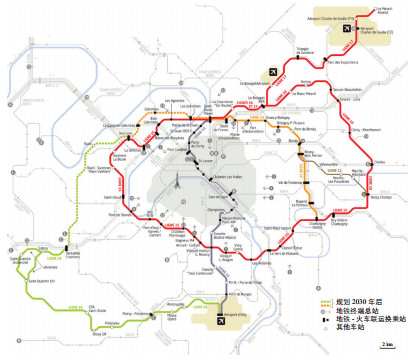

2.3.2 新城与节点日益发展壮大随着后福特生产方式的日益成熟, 现代交通体系和通讯网络趋于完善, 新城与节点获得了更大的发展机遇[25], 功能要素向节点集中, 科技进步促使新型产业空间出现[26]。高速公路网络的加密、近郊轨道交通的接驳都使得新城与部分节点的“比较优势”不断扩大。此外, 区域宏观政策的制定和城市蔓延的客观减缓促使人口与用地就地增长。1990年后发达国家大城市新城与节点实现专业细分和特色化发展, 其不可替代性已大为提高。日本首都圈在现状“东京区部、首都圈业务核心城市、次核心城市和职能节点”4级功能中心的基础上[27], 未来将进一步实现19个功能中心职能综合与专业特色的“双轨发展”(图 2)。

|

图 2 日本首都圈现状4级功能中心:东京区部—业务核心城市—次核心城市—职能节点 资料来源:作者自绘 |

2.4 交通网络: 垂直立体与水平网络化程度逐步加深

2.4.1 近郊立体交通系统不断成熟自1990年代以来, 发达国家都市区交通网络已呈现出垂直立体与水平网络化程度的双重加深。在都市区近郊, 其立体交通系统不断成熟。近郊地下轨道交通的延伸、地面郊区铁路与快速公交线路的接驳、地面步行与自行车系统的建立、地上高速公路与轻轨系统的加密、水面渡轮系统的构建、航空支线的增加均持续不断推动中心城市与近郊新城节点间的垂直换乘与无缝接驳。

2.4.2 全域节点水平联系持续加强从全域角度来看, 都市区水平交通联系持续得到加强。一方面, 随着中心城市与新城节点体系的不断重构, 高速公路与高架铁路、地铁、轻轨等公交线路的扩建与水平延伸, 那些传统地理区位相对偏远的地区将获得“交通援助”[28]。另一方面, 优势节点功能集聚带动其周边地区交通网络的完善与更新。除从中心城市与部分核心新城向外发散交通线路以外, 节点间交通联系也因要素流动和经济联系而得到增强, 形成全域互通的交通网络格局(图 3)。

|

图 3 随着大伦敦都市区公交线路(图中显示为巴士网络)的不断延伸,全域节点的水平联系得以增强 资料来源:参考文献[29] |

2.5 生态框架: 点开放、线连通与多廊道格局渐进形成

1990年后, 绿色低碳理念推广加之区域宏观政策引导, 促使发达国家都市区开敞空间体系转变。一方面, 通过在建成区内挖掘和扩建公园绿地, 使得内部绿色空间的面积和覆盖范围得以增加。另一方面, 通过积极地在郊野、外围生态农业地区设立保护区、修复河流生态要素逐步形成大型生态斑块, 使得分散碎化的开敞空间依托区域山体河谷实现空间连接, 形成更大范围的生态与开敞空间集聚。总体上, 传统松散面状的开敞空间系统将得以整合, 生态要素的空间连接将在局部形成贯穿都市区的绿色廊道, 从而促使宏观生态框架向“多点开放、区域连通”转变。

3 全球化和信息化时代下发达国家都市区空间优化目标及策略 3.1 迎接挑战: 气候变化、可持续发展与全球竞争发达国家都市区相继于2000年前后编制远期、远景空间发展规划或展望, 如1997年制定的《波特兰地区2040空间布局规划》明确提出“紧凑发展和精明增长”愿景[30]; 2002年《墨尔本大都市区2030战略规划》提出“紧凑城市、精明增长、经济繁荣、宜居城市、低碳生态”理念[31]; 2004年《美国双子城——明尼阿波利斯与圣保罗2030空间发展框架》提出“紧凑发展、绿色生态”总体目标[32]; 《大伦敦空间发展战略》提出2020年“更加紧凑、更加开放、更具可达性和更加绿色”[33]; 《纽约城市规划2030》(A Greenerand Greater New York)提出建设“更加绿色、更加健康、更加美丽和便捷的城市”[34]; 《大芝加哥2040年总体规划》(GoTo 2040)奉行“更具经济活力和全球竞争力”理念[35]; 《悉尼2030年战略规划》提出建设“绿色、全球性和机动性的的可持续发展地区”[36]; 《大温哥华地区2040年空间增长策略》倡导“紧凑、可持续发展、生态且高效”[37]。笔者认为, 1990年后发达国家都市区空间优化实际上正着力于迎接三项挑战, 即: (1)应对气候变化挑战; (2)应对可持续发展挑战; (3)应对全球竞争挑战。虽然因地理气候条件多样、目标与阶段差别、发展基础和模式不同, 面临挑战主次各异, 但仅从结构优化角度来看, 仍可发现规律性的空间发展目标与策略, 这表现出全球化和信息化时代下的普适性特征。

3.2 普适性空间优化目标导向: 紧凑、多核与韧性生长从完善三维整体形态、优化中心体系结构、提高外部网络关联和内部自维持能力角度出发, 可将1990年后发达国家空间优化目标集成为: 紧凑、多核、韧性生长。其中, 紧凑针对三维整体形态, 主要面向未来气候变化挑战。多核针对中心体系结构, 主要应对全球竞争挑战。韧性生长针对外部网络关联和内部自维持能力, 侧重回应可持续发展挑战。

首先, 构建更加紧凑的整体空间形态正成为一种共识。多数都市区空间规划将“紧凑”作为优化的核心目标之一, 除秉持整体紧凑高密度发展的欧洲及东亚城市外, 以传统广域蔓延和大规模分散郊区化为主导的美国大都市区也采纳新城市主义、精明增长、紧凑城市等发展理念。美国温尔索(Windsor)、威林顿新城(Wellington)等300余个新城镇与社区已相继应用新城市主义原则建成[38], 1998年波特兰“LUTRAQ”计划的开展也在减少城市土地消耗、创新空间开发模式上卓有成效[39]。诚然, 实施空间紧凑发展可能受到部分发达国家政治制度、资本市场、公众参与等多方面因素的阻碍, 如墨尔本大都市区依托公交站点和城市次中心提高周边居住密度的思路在实施过程中面临土地整合、开发成本上升、有悖居民传统居住方式等问题而陷入困境[31], 以“紧凑城市”为目标的荷兰“Vinex协定”(The Vinex Covenance)在实施过程中出现实际建设密度低于规划值、与地方当局和参与者存在利益冲突、土地价值飙升等问题[39], 但不可否认其作为普适性的目标愿景和优化方向的认可度和实施潜力。其次, 建设更加成熟的多核多心结构几乎演化为“铁律”。强大的中心城市与多等级、多功能、专业特色与综合性并存的新城节点, 共同支撑都市区参与未来全球竞争。再者, 伴随“城市韧性”(urban resilience)思潮在西方国家快速扩展, 越来越多的大城市都市区开始探索空间韧性生长路径[40]。“韧性生长”既强调空间外部关联能力、机动性与独立性, 即增强都市区在“全球流”中的可达性; 又重视空间自维持, 即强化都市区在“本地流”背景下的独立组织、循环运行与抗干扰能力。

3.3 普适性的空间优化对策 3.3.1 三维形态引导对策(1)空间集中与有限拓展: 设立政策性分区, 划定空间增长边界

从二维平面上来说, 发达国家都市区愈发倡导空间集中和有限拓展, 通过人工限定主导空间增长方式。其一, 东亚及欧洲倾向于设定政策性分区或优先发展地区, 《首尔第三次首都圈重组规划》划定“过密控制圈域”、“发展管理圈域”和“自然保护圈域”三大政策分区[41]; 《大温哥华2030战略规划草案》划分城镇地区(Urban Area)与非城镇地区(Non-urban Area), 并圈定出产业空间范围; 《大伦敦空间发展战略》采用机遇性增长区域(Areas for Opportunity)、强化开发地区(Areas for Intensification)与复兴地区(Areasfor Regeneration)的方式汇集建设行为, 提出率先复兴泰晤士河口及伦敦—剑桥发展走廊。其二, 美国都市区倾向于划定空间增长边界(UGB), 其既包括如《波特兰地区2040空间布局规划》和《俄罗斯工程/大莫斯科计划》(ПРОЕКТРОССИЯ/Greater Moscow)中提出的空间增长界限(图 4), 也包括像盐湖城地区等通过划定“自然增长边界”反向限定增长方向和规模。

|

图 4 莫斯科国土部调整划定新的大都市区空间界限 资料来源:参考文献[42] |

(2)密集浓缩与高空延伸: 整合交通与用地, 局部提高密度强度

从三维空间上来说, 北美、欧洲和东亚多数都市区遵循“交通—用地耦合”思路。利用大运量公交廊道外延契机, 将功能空间密集浓缩在交通站点或运输枢纽周边。同时, 引导土地功能混合使用, 倡导紧凑集中与功能多样化。《大芝加哥2040总体规划》提出以社区为基本单位混合用地改造, 促进邻近的公共服务、步行系统、公园与开放空间等向社区集中, 认为空间外拓应以“轴带+连续集中组团”为基本形式。《阿根廷Fontana社区远景规划》提出“交互式社区建设”(Interactive Communities)概念, 认为“土地利用混合”有助于密集开发[43]; 《纽约城市规划2030》主张大规模的重新区划来提高中心城市的开发强度, 在都市区外围构建“组团集中+局部突起”的“圆台式模块单元”。《波士顿2005年精明增长计划》主张“内部挖潜”, 提出借助交通系统植入更新已开发区域, 将空间增长吸附在内部运输体系沿线[44]。

3.3.2 中心体系优化对策(1)功能强劲的中心城市: 引导新型功能要素再集聚, 增设翻新公共服务设施

尽管发达国家郊区化仍在持续进行, 但越来越多目光已重新投射回中心城市。全球化和信息化时代下, 中心城市在提升都市区全球竞争力中的支配作用并非减弱, 反而更强。1990年后, 为重塑更具活力的中心城市, 发达国家自上而下地做出诸多努力: 一方面, 主动引导新型功能要素再集聚, 积极给新型商务商业、信息处理、法律咨询等先进生产性服务业进入中心城市提供便利条件。《悉尼2030年战略规划》提出十项中心提升计划。伦敦为巩固其全球金融贸易中心地位在西部大力实施空间整合, 通过城市发展重心转移协助新型功能要素集聚[45]; 另一方面, 大量增设及翻新公共服务设施, 提升中心城市生活、就业品质, 公共财政倾向人才及资本吸引。

(2)更具活力的新城节点: 鼓励专业要素向优势节点集中, 配套新城综合服务

1990年后, 发达国家都市区愈发强调功能组织的多重极化, 一方面扶持专业要素向交通区位较好、生态品质较高、信息服务完备的优势节点集中, 培育一批以尖端科技、生物医药、绿色环保、文化创意为主导的定制化模块单元。如墨尔本大都市区在“中心活动区”、“首要中心”基础上增设“专业服务中心”层次。另一方面, 对以单一居住和传统规模生产为主的新城进行服务配套。如《悉尼2030年战略规划》提出建设10个集会议展览、就业居住、消费娱乐于一体的复合功能中心; 《大伦敦空间发展战略》提出构建中央活动区、国际中心、都市区中心、地区中心和片区中心体系, 促进居住、零售商业、商务办公、健康护理、教育培训等就业和服务功能均衡的网络布局。

3.3.3 关联与自维持能力提升对策(1)极尽强化外部可达性: 推动区域门户加速崛起, 争夺全球交通运输枢纽

“全球流”背景下, 空间的开放链接始终是都市区追求的发展目标。1990年后, 门户地区作为与世界城市体系和全球生产网络联系的“前哨”受到前所未有的重视。区域门户依托国际机场、港口、大型国际车站、跨国陆路运输关口, 是接纳、输送和转运全球流动要素“落脚”的枢纽平台。首尔首都圈规划中提出通过整合航空港、大型港口和国际物流基地升级为东北亚物流运输关卡。法国大巴黎拓展计划提出依托戴高乐机场成为连接伦敦与法兰克福两大欧洲金融中心的中枢, 大胆设想以流域门户为导向, 将大巴黎空间发展从以巴黎市为中心的圈层外拓转向沿塞纳河流域的沿线流域开发。《大伦敦空间发展战略》提出极尽巩固伦敦的全球交通枢纽和门户接待能力, 尤其强调了作为扼守英吉利海峡的泰晤士河口地区的重要性。

(2)愈发重视空间自维持: 推动土地循环, 完善道路连通, 建设蓝绿一体生态框架

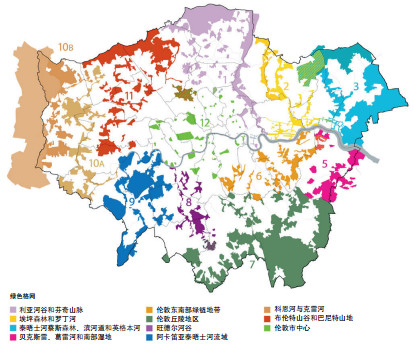

“本地流”背景下, 抗干扰能力逐渐成为空间优化的重点, 土地循环、道路连通与“蓝绿一体”是其提高空间自维持能力的重要举措。首先, 多数都市区对闲置用地、废弃用地和产业棕地进行挖掘、开发与再利用, 增强土地的弹性利用水平。如《盐湖城地区总体规划》采用“空白添补”开展土地二次开发。《纽约城市规划2030》提出“棕地补救”, 推动功能置换与空间循环。《大伦敦空间发展战略》制定“空置房产回收”行动计划等。其次, 在中心城市内部、中心城市与新城节点之间完善交通接驳系统以增加出行方式的易变可能。《洛杉矶远景交通规划》提出整合高速公路、通勤铁路、轨道交通、公交BRT、轮渡和水上出租车等系统; 法国大巴黎拓展计划建设“8”字形的环状RER (RéseauExpress Regional)将巴黎市乃至近郊三省的居住—就业中心联网(图 5); 《纽约城市规划2030》提出以每年80 km的速度新建自行车道, 同时改善中心城市步行网络。再者, 发达国家相继为营造开敞空间、修复生态要素、架设生态廊道实施了一系列优化对策。开敞空间方面, 大巴黎拓展计划提出在近郊建设大规模集中绿地, 避免“生态孤岛”。《纽约城市规划2030》制定“行道树100%种植计划”和“社区绿带行动”, 构建“10分钟生态覆盖网络”; 修复生态要素方面, 《大温哥华地区2030空间增长策略》提出生态补救计划, 涉及水源地、森林湿地、动植物保护区、生物栖息场所。《大伦敦空间发展战略》划定11个“绿色格网”(Green Grid), 确定重要生态斑块框架(图 6); 架设生态廊道方面, 大温哥华地区明确描绘出30条生态廊道的起始点和连接方向; 芝加哥建构“大区域生态网络”, 将“城镇绿地”、“都市区生态空间”、“广域自然生态系统”逐层连通。

|

图 5 法国大巴黎拓展计划提出环绕巴黎市及近郊“8”字形快车线 资料来源:参考文献[46] |

|

图 6 大伦敦都市区绿色基础设施格网框架 资料来源:参考文献[47] |

3.4 空间优化的普适性结构图式

笔者将全球化与信息化时代下发达国家都市区空间发展目标及策略抽象为概念图式, 描述并揭示1990年后整体结构优化的通识模式与方向——即中心城市与新城节点通过多层次的功能联系、水平与垂直复合交通网络及一体化的蓝绿生态框架所形成的一种“紧凑、多核、韧性生长”的都市区地域空间组织形态。抽象模型中边界范围、公共中心数量与位置、交通设施的放射方向及环内交互方式、生态开敞空间及楔形绿廊尺度等均非严格的数学与几何概念(图 7)。不同发达国家都市区因发展阶段与水平多样, 所处地理格局、所处制度环境不同, 所折射出的结构图式也必然有所差异, 概念图式并非所有都市区“必须”、“必然”、“无差别”实现的“终极结构蓝图”。结构图式具备描述性, 并不内含解释能力。

|

图 7 全球化与信息化时代下发达国家都市区空间结构优化概念图式 资料来源:作者自绘 |

4 对中国的启示

城市空间及其结构发展具有可预测性、阶段性和地域性, 文章对发达国家都市区空间发展普适性目标的概括对中国当代城市空间转型与重构具有参考价值。但同时, 社会制度及发展阶段差异也决定我国都市区空间优化路径有所不同。不少都市区借新一轮城市总体规划修编契机放眼远期甚至远景, 超前谋划空间框架(“上海2040”、“北京2049”、“武汉2049”、“广州2030”等)。笔者认为应尤其注重以下5点:

(1)生态控制线引导空间有序增长, 依托轨交线网重组用地, 建设避免“重强轻密”

一方面, “紧凑发展”虽然是世界范围内都市区空间发展的普遍诉求, 但单纯划定城市空间中增长边界限制空间拓展并不适合压缩工业化及快速城镇化地区, 政策性分区与我国多级行政管理与政绩考核体系亦有矛盾。相比之下, 现阶段通过法定渠道设定“自然增长边界(EGB)”或生态控制线(区)引导空间有序增长可能更加有效。另一方面, 单纯全域高强度开发并不代表紧凑度提升, 建设密度更加关键。现阶段我国地铁建设高涨, 应坚持依托轨道交通线网重组用地功能布局, 规划管理在圈层强度、密度分级基础上增加考虑换乘枢纽及重要站点周边的差异化指标设定, 促进建设行为向重点地区集中。

(2)中心城市功能提升仍为重中之重, 新城强化综合配套, 节点培育不可操之过急

多中心是全球大城市空间发展的共性趋势, 边缘新城或卫星城镇已成为我国城市建设与投资重点。国际经验说明: 无论新城发展如何迅猛, 中心城市在功能结构组织上的引领作用与极化效应仍然显著, 都市区全球竞争力依赖其功能提升。我国在开发建设新城的同时, 必须推进中心城市的新型功能要素置换与结构转型。其二, 我国新城建设或主打高新技术、先进制造, 或主打生态宜居、休闲度假, 目标定位单一, 综合功能配套滞后, 导致居民日常长距离通勤普遍, 城市空间自维持成本偏高。发达国家综合性新城建设经验可指导我国强化微观主体及其行为视角。其三, 节点培育不可操之过急, 其形成和壮大均是以都市区整体发展水平提升为基础, 我国多数都市区专业模块化生产条件不充分, 主观盲目建设不符合客观规律, 极易造成土地、人力与财政的巨大浪费。

(3)努力提升门户地区对外连接能力与网络枢纽地位, 推动相关功能集聚整合

全球化与信息化时代下, 门户地区的对外连接能力与网络枢纽地位是决定都市区空间开放水平与全球可达性的关键。世界范围内与其直接关联的枢纽门户数量越多、所在地区在全球城市体系中地位越高, 对其都市区发展的带动作用越大。我国许多都市区拥有国际机场与大型港口, 但全球联络度低, 输送、转运能力偏弱, 不足以支撑都市区对外开放的要求。少数大城市空港接待能力几近饱和, 甚至已成为限制都市区提升开放水平的阻碍。此外, 仅作为交通运输空间的门户地区无法适应未来我国都市区功能组织需求, 应适时推动相关要素集聚整合, 培育集交通运输、物流仓储、自由贸易、商务洽谈、专业加工等于一体的综合经济区。

(4)避免“高强度、纯居住型”空间更新, 工业园区建设提前考虑未来功能置换要求

城市土地利用的可循环性是提高城市空间韧性生长能力的重要保障。我国在这方面的主要问题在于中心城市空间改造过程存在过多“纯居住型”功能更新行为。这种以高密度、高强度房地产开发为主要功能置换方式的行为极大地延长了该地块的二次开发周期, 人为抬高了土地循环的综合成本, 大大降低了其转化、混合及植入其他功能用地的可能性, 应尽量避免。此外, 新城工业园区建设也需超前考虑功能置换需求, 将未来可能存在的一次性棕地改造代价分期平摊, 以提高土地循环利用的效率与衔接能力。

(5)提前预留及打通蓝绿生态廊道, 促进内部开敞空间与外围生态空间连通

国际经验表明, 在已建成区内“剥离”及“拼接”蓝绿生态廊道是一项极其重要的工作。我国山水资源丰富、生态资源本底优良, 可回旋余地尚存。为避免走“先填满, 再挖掘”的老路, 我国都市区必须提前预留或打通未来空间发展所需的蓝绿生态廊道, “由线及网”逐步实现内部开敞空间系统与都市区外围生态空间连通。

5 结论与展望研究揭示: 1990年后发达国家都市区空间结构要素存在共性发展趋势。其中, 用地组织蔓延减缓与要素集聚能力增强; 公共中心趋向“中心城市+新城节点”巩固; 交通网络垂直立体与水平网络化程度逐步加深; 生态框架点开放、线连通与多廊道格局渐进形成。研究指出: 发达国家都市区空间发展需面临气候变化、可持续发展与全球竞争的共同挑战, 普适性集成目标为紧凑、多核与韧性生长。研究认为, 优化对策领域集中在三维形态引导、中心体系优化及关联与自维持能力提升。研究构建都市区空间发展目标及策略的抽象概念图式, 组织框架为中心城市与新城节点通过多层次的功能联系、水平与垂直复合交通网络及一体化的蓝绿生态框架所形成的地域结构形态。下一步将研究“紧凑”(Compact)、“多核”(Multicenter)和“韧性”(Resilience)地域结构的目标、标准及测度指标, 对中西方典型都市区空间规划开展“CMR”状态的验证性评估。

| [1] | 许学强, 林先扬, 周春山. 国外大都市区研究历程回顾及其启示[J]. 城市规划学刊, 2007(2): 9-14. |

| [2] | 萨斯基亚 · 萨森. 新型空间形式: 巨型区域和全球城市[J]. 国际城市规划, 2011, 26(2): 34-43. |

| [3] | 单卓然, 黄亚平, 张衔春. 1990 年后发达国家都市区空间演化特征及动力机制研究[J]. 城市规划学刊, 2014(5): 54-64. |

| [4] | 彼得 · 霍尔, 考蒂 · 佩因. 从大都市到多中心都市[J]. 国际城市规划, 2009, 24(增刊): 319-331. |

| [5] | 石崧.城市空间结构演变的动力机制分析[J].城市规划汇刊, 2004(1): 50-52. |

| [6] | 陈觉, 郝云宏. 服务业前后台分离: 从传统运营到大批量定制[J]. 中国工业经济, 2009(10): 108-117. |

| [7] | 阿金 J 凡德伯格, 巴特 L 宾克. 面向2040年的兰斯塔德地区——荷兰政府远景规划[J]. 国际城市规划, 2009, 24(2): 20-26. |

| [8] | Church A, Reid P. Urban Power, International Networks and Competition: The Example of Cross-border Cooperation[J]. Urban Studies, 1996, 33(8): 341-353. |

| [9] | Jenks M, Kozak D, Takkanon P. World Cities and Urban Form— Fragmented, Polycentric, Sustainable[M]. London and New York: Routledge, 2008: 239-258. |

| [10] | 沃尔夫冈 · 纳普, 彼得 · 施米特, 雷纳 · 丹尼斯基. 莱茵鲁尔:走向兼容?——针对多中心形态的空间战略政策[J]. 国际城市规划, 2008, 23(1): 46-51. |

| [11] | 何传启. 第六次科技革命的战略机遇[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 150-166. |

| [12] | 蔡良娃. 信息化空间观念与信息化城市的空间发展趋势研究[D]. 天津: 天津大学建筑学院, 2006. |

| [13] | 罗震东, 朱查松. 解读多中心:形态、功能与治理[J]. 国际城市规划, 2008, 23(1): 85-88. |

| [14] | 李宁. 21 世纪: 经济地域空间结构的新变化[J]. 经济地理, 2002, 22(1): 5-7. |

| [15] | 陈雪明. 洛杉矶城市空间结构的历史沿革及其政策影响[J]. 国外城市规划, 2004, 19(1): 35-41. |

| [16] | 姜允芳, Eckart Lange, 石铁矛, 李莉. 城市规划应对气候变化的适应发展战略——英国等国的经验[J]. 城市规划, 2012, 36(1): 38-43. |

| [17] | 石光宇. 纽约全球城市地位的确立及特征分析[D]. 长春: 东北师范大学历史文化学院, 2013. |

| [18] | 靳润成, 张俊芳, 刘君德. 新城市主义社区规划与设计的几大法则[J]. 经济地理, 2004, 24(3): 299-308. |

| [19] | 孙一飞, 马润潮. 边缘城市: 美国城市发展的新趋势[J]. 国际城市规划, 2009, 24(增刊): 171-176. |

| [20] | Carbonell A, Yaro R D. American Spatial Development and the New Megalopolis[J]. Land Lines, 2005, 17(2): 1-4. |

| [21] | 克劳兹 · 昆斯曼. 多中心与空间规划[J]. 国际城市规划, 2008, 23(1): 89-92. |

| [22] | Shearmur R, Alvergne C. Intrametropolitan Patterns of High-order Business Service Location: A Comparative Study of Seventeen Sectors in Lie-de-france[J].Urban Studies, 2002, 39(7): 1143-1163. |

| [23] | Short J R. Globalization, Modernity, and the City[M]. London and New York: Routledge, 2012: 16-23. |

| [24] | 孙中伟. 流动空间的形成机理、基本流态关系及网络属性[J]. 地理与地理信息科学, 2013, 29(5): 107-111. |

| [25] | Taylor P J, Walker D R F, Catalano G, et al. Diversity and Power in the World city Network[J]. Cities, 2002, 19(4): 231-241. |

| [26] | Coffey W J, Shearmur R G. Agglomeration and Dispersion of High-order Service Employment in the Montreal Metropolitan Region (1981-96)[J]. Urban Studies, 2002, 39(3): 359-378. |

| [27] | 卢明华, 李国平, 孙铁山. 东京大都市圈内各核心城市的职能分工及启示研究[J]. 地理科学, 2003, 23(2): 150-156. |

| [28] | 孙群郎, 刘洋. 当代美国汽车交通的危害与轨道交通的复兴[J]. 吉林大学社会科学学报, 2011, 51(6): 51-57. |

| [29] | James Cheshire. UCL Centre for Advanced Spatial Analysis. Mapped: Every Bus Trip in London[EB/OL].[2013-07-10]. http://mappinglondon. co.uk/2012/mapped-every-bus-trip-in-london/. |

| [30] | 彼得·卡尔索普, 威廉·富尔顿. 区域城市:终结蔓延的规划[M]. 叶齐茂, 倪晓辉, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 69-84. |

| [31] | 凯文 · 奥康纳, 韩笋生. 澳大利亚大都市区发展与规划对策[J]. 国际城市规划, 2012, 27(2): 80-87. |

| [32] | Metropolitan Council. The Twin Cities 2030 Regional Development Framework[R]. Saint Paul: Metropolitan Council, 2004. |

| [33] | Greater London Authority. The London Plan—Spatial Development Strategy for Greater London[R]. London: GLA, 2011. |

| [34] | City of New York. PlaNYC 2030: A Greener, Greater New York[R/OL].[2014-08-25]. http://www.nyc.gov/html/planyc/downloads/pdf/publications/full_report_2007.pdf. |

| [35] | Chicago Metropolitan Agency for Planning. Go to 2040—Comprehensive Regional Plan[R]. Chicago: CMAP, 2005. |

| [36] | City of Sydney. Sustainable Sydney 2030—City of Sydney Strategic Plan[R]. Sydney: SGS Economics & Planning, 2008. |

| [37] | Greater Vancouver Regional District Board. Metro Vancouver 2040— Regional Growth Strategy[R]. Metro Vancouver: Greater Vancouver Regional District Board, 2011. |

| [38] | 杨东峰, 熊国平, 王静文. 1990年以来国际新城建设趋势探讨[J]. 地域研究与开发, 2007, 26(6): 18-22. |

| [39] | Federico Oliva, Marco Facchinetti, Valeria Fedeli. 关于城市蔓延和交通规划的政治与政策[J]. 国外城市规划, 2002, 17(6): 13-24. |

| [40] | Lewis M, Conaty P. The Resilience Imperative: Cooperative Transitions to a Steady-state Economy[M]. British Columbia: New Society Publishers, 2012: 2-14. |

| [41] | 申润秀, 金锡载, 胡京京. 首尔首都圈重组规划解析[J]. 城市与区域规划研究, 2012, 5(1): 147-164. |

| [42] | Эрнст Мавлютов. Обращение к читателям of Большая Москва/greater moscow[J]. ПРОЕКТ РОССИЯ, 2013(2): 61-65. |

| [43] | Scornik C O, Schneider V. Planning with Community Vision of Fontana (Argentina)[J/OL]. 43rd International Planning Congress 2007, 2007:1- 12[2014-08-28]. http://www.isocarp.net/Data/case_studies/984.pdf. |

| [44] | Clancy G, KKO Associates, Byrne M. Boston’s Newest Smart Growth Corridor: A Collaborative Vision for the Fairmount/Indigo Line[R]. Boston: The Fairmount/Indigo Line CDC Collaborative, 2005. |

| [45] | Rogers R, Gumuchadjian P. 小小地球上的城市[M]. 仲德崑, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004. |

| [46] | Societe du Grand Paris. Le Metro Du Grand Paris[EB/OL].[2014-09- 20]. http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/10/sgp_ grandparisexpress_sh_sept2014.pdf. |

| [47] | Greater London Authority. All London Green Grid: ALGG Area Frameworks[EB/OL].[2014-07-20]. https://www.london.gov.uk/priorities/environment/greening-london/improving-londons-parks-green-spaces/alllondon-green-grid. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30