1 华沙重建的历史背景

1.1 二战爆发与波兰沦陷

1939年9月1日,德国借口边境争端,大举入侵波兰,第二次世界大战正式爆发。因无力阻挡西线德军闪电战的猛烈攻势,且东线苏军与德军合谋夹击,腹背受敌的波兰无力抵抗,迅速覆灭。波兰最终被苏德两国以纳雷夫河、维斯瓦河及桑河一线为界瓜分。

1.2 华沙起义1939年华沙还处于包围之时,波兰政府就已经开始组建地下军队——国家军。到1944年,国家军的人数达到35万人。1944年8月1日,国家军向驻守华沙的德军展开进攻,华沙起义爆发。1944年10月2日,起义最终以失败告终,国家军向德军投降。华沙起义造成德军的重大伤亡,同时也激怒了德军,希特勒下令将华沙城夷为平地。

1.3 华沙城遭受重创

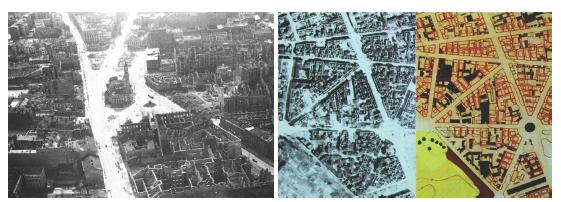

据战后统计,华沙城战前有130万人,其中70万人在战争中死亡,超过85%的建筑被完全破坏。战前957幢建筑被列为文物古迹,其中782幢完全毁坏,141幢受到一定程度的破坏,只有34幢保留。华沙老城被摧毁(图 1)。

|

图 1 1945年被摧毁的华沙历史中心(红色部分为被炸毁的建筑) 资料来源:维普雷克(Bogdan A.Wyporek)先生提供 |

2 华沙历史中心重建的必要性与准备

2.1 华沙历史中心重建的意义——民族与国家的重生

波兰位于德国与俄罗斯两个大国之间,遭受了坎坷曲折的民族发展历程。18世纪,波兰经历了俄国、普鲁士、奥地利的三次瓜分,一度从世界版图上消失120余年,直到一战前才重新独立。二战中,波兰再次沦陷。

作为一个曾经消亡又重建的国家,饱受长时期战乱分割苦难的波兰人民极度珍视自己的民族精神与民族文化,视历史文化遗产为民族认同感的重要载体,视华沙历史中心重建为民族精神、文化认同的重建。尽管重建早期,苏联试图命令波兰建设一个崭新的、反映社会主义现代化风格的新华沙,以达到战后对波兰的控制,但华沙民众举行了大规模的集会游行,最终迫使当局改变了原先的决定,并接受了重建计划。

2.2 华沙历史中心重建的基础——详尽的资料储备

战争之初,在希特勒向波兰发出战争威胁的同时,华沙大学建筑系的师生们就已自发组织起来对华沙老城的大部分建筑、街区进行了全面的测绘,并拍摄了大量照片。战争爆发后,这些图纸和资料得以安全地保存到战后。此外,宣布重建的最初一年中,华沙人争相向政府、工程师、建筑师等提供的战前拍摄的老照片、出版的风景画册、发行的明信片及根据老人们细致回忆建筑风貌而记录的图纸,资料总重量竟然达到了几百吨。

2.3 华沙历史中心重建的方式——从争论到共识

二战未结束前,重建方式的讨论就已开始。结合战时的广泛讨论(保留包括华沙传统历史街巷系统在内的历史文化得到政府与民众的广泛支持),专家委员会最终确定了当地建筑师与规划师对待历史保护与重建的路径——修复炸毁的华沙历史中心,并明确1928年通过的历史文化保护法在战后仍然发挥作用。1946年,首都重建办公室(BOS)在会议上指出“也许未来我们的后代并不满意现在未保留战争废墟的做法,但是谁又能知道保留废墟是明智的呢”。围绕重建方式的争论一直延续,但是相比在战争废墟上修复波兰历史与文化给遭受长期战乱的波兰人民以巨大提振而言,后者显得更为现实与重要。

1945—1946年,历史中心重建工作仍处于准备阶段,包括现场踏勘、未毁建筑的保护,各类规划、设计、文件的准备都在同时进行。1947年,重建工作正式开展,首先从皇室大道和皇家瓦律基(Lazienki)公园开始。大规模的重建在1950—1956年间进行,包括老城、毗邻的新城与城墙以及众多的历史街巷。

3 华沙历史中心重建的保护与规划方法

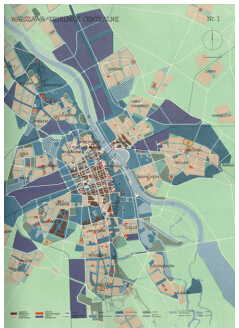

1945年,对于已毁的华沙老城,摆在波兰人民面前有三个选择:第一,将已毁坏的历史中心保持现状,作为见证战争的遗迹进行保护、展示;第二,对该区域进行现代化的再开发;第三,恢复古城肌理,修复历史纪念物。波兰人民最终选择了恢复老城区,保持皇室大道的传统风貌,修复相关历史纪念物。然而,这并不意味着要完全恢复华沙战前的城市风貌,重建方案的制定更像是基于历史保护的发展规划,表达着波兰人民对待未来的态度。重建工作在华沙六年城市重建规划(Six Year Plan for Rebuilding of Warsaw)①的指导下进行,表现出以下几个特征(图 2,图 3)。

|

图 2 华沙六年城市重建规划 资料来源:参考文献[3] |

|

图 3 历史中心重建效果图 资料来源:参考文献[3] |

3.1 历史价值识别与定位建筑“原貌”

老城与皇室大道的纪念物修复遵循严格的历史和风貌考证程序,通过对不同历史时期建筑特征要素等历史信息的分层叠加进行甄别,逐个考证建筑的文物价值和美学价值。

已毁建筑的重建并不是战前1939年“原貌”的复制,而是对1830年代外国占领波兰以来建筑进行的各类加建与改造进行识别。“原貌”的定位将反映波兰主要历史时期的风格②。

3.2 基于“原貌”的建筑整治与内部设施现代化改造

如果战前的建筑上存在加建的情况,而这些加建的部分遮挡了更有价值的原始风貌,那么加建的部分将被整治。中世纪城墙的恢复就是很好的例子。战前,这段城墙被私搭乱建的各类建、构筑物所遮挡,几近消失。战后重建中,基于对原始风貌的考证,这段城墙的原貌终于得以示人。此外,基于满足现代生活需要,重建过程中对建筑内部设施进行了现代化改造和替换。

3.3 历史层积信息的再现

这一方法主要针对那些经历了不同历史阶段、承载着不同历史时期风格的建筑。经过严格的考古论证后,叠加了不同时期的、不同建筑风格的元素将根据对这栋建筑的考证,重现在建筑立面上或内部空间里。避免修复过程中对建筑时间感和历史感的抹杀。

3.4 整体风貌管控

没有历史价值的建筑将被新建筑取代,新建筑设计与建设必须与周边历史建筑、整体风貌协调。过程中完全采用传统建造方式与材质,但建筑内部设施会根据战后的生活与工作标准进行更新。例如自从新世界大街(Nowy Swiat)被确定为商业街后,沿街建筑的首层大多被设计为商店,且首层开窗比例应与建筑二层、三层协调。重建时期积累的规划与建设方法被之后的规划师、建筑师进一步保持与发扬,直到今天历史中心及毗邻区域的建设,都需首先考虑与老城整体风貌、周边历史建筑进行高度、风貌等的统一、协调。

3.5 兼顾城市可持续发展

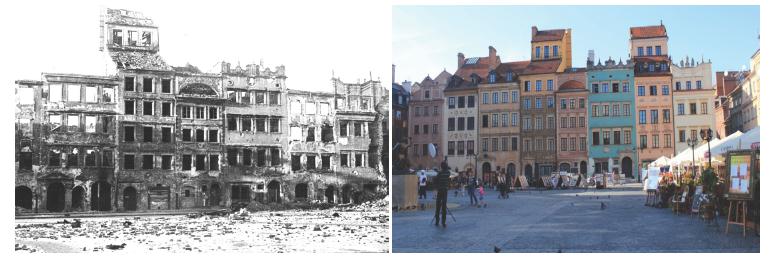

在历史纪念物考证、修复的同时,华沙重建还对城市总体发展框架、用地布局、设施更新以及居住条件改善等事关城市可持续发展的内容也进行了统筹考虑、综合规划。例如重建时,将老城广场整体抬高,将穿越性交通干道置于老城之下,在解决交通问题的同时也解决了老城历史风貌完整性的问题(图 4)。此外,历史中心的功能将转变为现代办公、文化机构和博物馆的集中地,并增加居住、零售与餐饮功能。历史中心的功能组织为适应新的生活标准也有所调整,例如邮局、健康中心、学校、超市的补充。

|

图 4 老城广场周边建筑修复前后对比 资料来源:左图参考文献[3];右图作者拍摄 |

4 世界遗产组织对华沙历史中心的评价

华沙历史中心重建的民族情感意义、方式方法、全民参与在当时的历史阶段具有极高的唯一性与不可复制性,特别是重建的规模以及重建过程中对于遗产保护原则的践行与遗产的全社会文化认同都是全世界范围内独一无二的,为世界文化遗产保护做出了贡献。华沙老城1980年正式进入世界遗产名录。

4.1 世界遗产委员会的评价

国际古迹遗址理事会(ICOMOS)于1978年向联合国教科文组织(UNESCO)下的世界遗产委员会(WHC)提名华沙历史中心进入世界遗产名录。对于华沙历史中心的真实性问题,ICOMOS认为应结合1945—1966年堪称唯一的重建过程一同来认识。

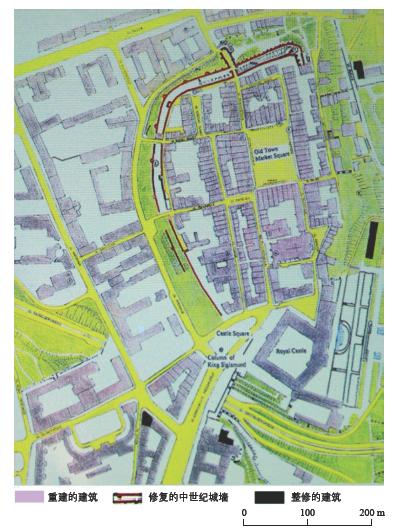

1980年,华沙历史中心被正式列入世界遗产名录。世界遗产委员会的评价是:“1944年8月华沙起义期间,华沙历史中心85%以上的建筑遭到纳粹部队的摧毁。二战之后,华沙人民用长达5年的时间重建古城,他们修建了教堂、宫殿和贸易场所。它符合《世界遗产名录》中有关文化遗产标准的第二条(展示在一段时间内或一个世界文化时期内在建筑或技术、纪念性艺术、城镇规划或景观设计中的一项人类价值的重要转变),即在历史城市尺度上的整体性、综合性保护是欧洲历史上独一无二的,同时对见证保护原则与实践做出了贡献。它还符合文化遗产标准第六条(直接或明显地与具有突出普遍重要意义的事件、生活传统、信仰、文学艺术作品相关),即华沙历史中心是对故意、完全毁坏的城市进行综合性重建的杰出案例,整个波兰民族的内在力量与决定是物质重建的根本基础,同时也支撑了世界历史上规模独一无二的遗产重建工作(图 5)。”

|

图 5 老城重建示意图 资料来源:维普雷克先生提供 |

总之,华沙重建的规模与历史城市尺度上的整体性、综合性保护,以及波兰人民恢复家园的决心与行动,使华沙的重生成为13—20世纪建筑史上不可抹灭的一笔。

4.2 对待遗产修复的方式,建造工艺苛求与建筑原貌反复考证

华沙历史中心重建中对原貌的考证极为细致,不仅包括建筑立面及其细节,还包括建筑内部布局、结构、装饰等等,对建造工艺所涉及的材料、构造、砌筑方式等等也都进行了细致的研究与论证。世界遗产委员会在评价华沙历史中心遗产修复时,以圣约翰教堂为例,指出教堂不仅外观被修复为哥特式原貌,内部装饰(包括宗教艺术作品、墓葬以及各类雕塑、绘画等)也都得以恢复。

4.3 对待遗产的态度,视为民族精神与文化认同的标志

华沙历史中心能够进入世界遗产名录的一个很重要的原因在于波兰人民对历史文化的敬畏、对历史文化遗产的珍视,他们将历史文化遗产看作民族精神与文化认同的标志。这种态度与精神确实为全世界范围内历史文化遗产的保护做出了表率。ICOMOS在向世界遗产组织推荐华沙历史中心的提名信中讲到:“1945年至1966年,民族意志使这座城市从85%被毁的战后惨状中恢复。历史中心的重建,标志着波兰人文环境的重生。”

5 华沙重建对我们的启发

5.1 提高遗产保护的集体意识

华沙历史中心重建与众多遗产的修复是世界历史上一次伟大的、令人尊敬的重建行动,它体现了波兰民族历经磨难后对于重塑民族精神的整体期盼,展现了强烈的文化自豪感。从华沙重建中,我们可以看到对待遗产的方式方法根本上取决于整个社会对遗产的文化认同,遗产意识越是扎根于普通民众当中,遗产价值越是被全社会放在民族精神与历史文化载体的高度来认识,遗产保护工作越容易开展,保护与更新方式越谨慎细致。

2012年国家文物局公布《2011年中国文化遗产与公众生活调查报告》,“调查显示,目前我国公众对文化遗产的关注度并不高。以5分为满分,目前公众对文化遗产关注度仅为2.7分,仅有1/3的受访者对文化遗产表现出较高关注”,而且关注的主要内容是曝光度较高的文物安全问题,例如文物失窃、走私、受损等等。未来,我们应积极培育全社会的遗产保护环境,提高全社会的遗产保护意识。

5.2 真实性的保护

“原址重建”是保护方式中极为特殊的个别措施,重建应有直接的证据,不允许违背原形式和原格局的主观设计。华沙历史中心重建是在遭受战争损毁的特殊背景下进行的,重建过程强调历史真实性的保护:不同时期立面风貌考证、内部结构与装饰考证、建造工艺考证等等,重建后遗产价值得以最大程度的保存。华沙重建告诉我们,遗产价值与载体的甄别对于遗产保护的重要性,保护、修缮真实载体才能确保遗产价值不受损害。

5.3 基于更大范围的可持续保护

华沙的重建并不是对战前老城的简单复原,而是基于老城的可持续发展制定了更为长远的保护框架,例如传统建筑的设施现代化升级改造,老城的整体交通环境改造,老城功能业态调整等。这一做法给我们的启示在于:古城是城市的组成部分,对于古城的保护不能孤立的就保护谈保护,在改善古城内部设施环境的基础上,应看到外部环境改善对于古城保护的作用,特别是在交通、用地、景观、市政等系统性问题上,应着眼于更大范围内解决老城的问题,理顺古城发展的外部环境(图 6,图 7)。

|

图 6 19世纪60年代重建后的老城广场 资料来源:维普雷克先生提供 |

|

图 7 今天的老城广场 资料来源:作者拍摄 |

5.4 国家层面加强遗产相关基础资料储备与管理

华沙重建告诉我们,遗产信息的收集对于灾后重建十分重要。一方面,遗产相关基础资料的统一储备管理有利于重大灾难后的统计与重建,另一方面也有利于在全国范围内“摸清”遗产家底,为遗产的持续性研究和遗产的跟踪管理提供平台。在信息化技术广泛应用的今天,推动从名城到街区再到单体遗产的系统性国家数字平台的建设势在必行。

6 结语

华沙历史中心重建是在特殊的历史背景下进行的,老城损毁的严重程度、重建的规模、历史保护的整体性与可持续、波兰人民的热情与决心都给笔者留下了深刻的印象。尽管对于战后重建方式存在争议,但是波兰人民对于文化遗产的珍视、以历史保护的方式谨慎修复损毁建筑、以发展的眼光整体且前瞻性的看待古城保护,使全世界折服。

今天,在城镇化快速发展的背景下,中国古城的保护正在面临新一轮挑战。在个别城市提出“再造古城”的城市建设口号的今天,重温世界范围内仅有的、获得公认的华沙古城重建历程,显得尤为必要。笔者认为华沙重建给予的启示对于反思当下古城保护困境有以下三个方面借鉴:第一,慎重对待重建。重建是保护方式中极为特殊的个别措施,一般针对建筑单体,例如文物单体的“落架大修”,除非像华沙重建事关波兰国家与民族前途、85%已经损毁的情况,现实中不存在以保护为目标重建一座古城的,即使建了要么是对现有古城的建设性破坏要么是凭空新建旅游景点,都称不上保护;第二,基于真实性保护的原貌、原工艺修缮。华沙已毁老建筑在重建之前会对建筑的历史价值及载体进行谨慎的甄别,识别其最具有历史价值时期的风貌,并按原工艺、原材质重建。这一过程有翔实的资料支撑。这也是为什么称华沙重建是基于历史保护的重建。反观国内部分古城重建过程中的“拆真建假”现象,其最大的区别在于真实性的消亡、遗产价值的灭失;第三,注重发展的可持续保护。华沙重建深刻认识到老城是城市的有机组成部分,老城自身问题的解决需要全局观、系统观。此外,老城生活条件的改善与历史保护同等重要。

从中国的国情出发,我们的古城保护还有自身的特点与难点。目前我国古城保护与更新的最大难题在于时间与资金,迫切需要探索一条能够调动居民积极性、资金多元化的可持续保护更新机制。未来一方面应理顺产权,对老房子逐个确权,建立基于产权责任机制的保护制度,简言之“谁的房子谁修”,政府通过补贴、税收等政策予以鼓励,激发保护与修缮的积极性;另一方面,改变“短期见效”等做法,推进“小规模渐进式”、原貌考证与原工艺实施的更新方式。中国的古城保护道路任重道远。

文中部分图纸资料是在访谈过程中由华沙市政部前主席维普雷克(Bogdan A.Wyporek)先生提供,在这里由衷地感谢他对中规院波兰历史文化遗产考察组工作的支持!

注释:| ① 华沙城市总体重建规划由时任波兰党主席的布雷特(Bierut)先生在1949年7月3日召开的第一次国家政党会议上公布。 |

| ② 笔者认为对于建筑“原貌”的定位在华沙重建中并不完全客观,带有特定的价值观背景,但是这一定位与重建的目标紧密契合,即老城重建象征着国家与民族的重建。 |

| [1] | Ernest Allen Connally. 国际古迹遗址理事会向世界遗产委员会推荐华沙历史中心的提名信[R]. ICOMOS, 1978. |

| [2] | Report of the Rapporteur on the Fourth Session of the World Heritage Commitee[R].WHC, 1980. |

| [3] | Anna Jozefacka. Rebuilding Warsaw: Conflicting Visions of a Capital City, 1916-1956[D]. New York: Institute of Fine Arts New York University, 2011. |

| [4] | Barbara Eva Myslinski B.Arch., M.A. Architecture Reconstruction in Heritage Conservation. Divergences and Similarities as Illustrated by Case Study of Canada and Poland[Ph.D]. Ottawa: Department of Geography and Environment Studies Carleton University, 2001. |

| [5] | 阮仪三. 重建的华沙进入世界遗产名录[N]. 解放日报, 2007-12-01. |

| [6] | 汪峥. 华沙重建启示录[J].新商务周刊, 2012(4). |

| [7] | 零点研究咨询集团. 2011年中国文化遗产与公众生活调查报告[R]. 国家文物局, 2011. |

| [8] | 张松. 城市文化遗产保护国际宪章与国内法规选编[M]. 同济大学出版社, 2007. |

| [9] | 国际古迹遗址理事会中国国家委员会. 中国文物古迹保护准则[R]. 2002. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30