1 研究背景

2018 年3 月国家机构进行改革,组建自然资源部,将原国土资源部的土地督察、国家海洋局的海洋督察、住房和城乡建设部的规划督察等职责一并整合成为自然资源部的自然资源督察职责①参见《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28 号)。。同年9 月,自然资源部公布《自然资源部职能配置、内设机构和人员编制规定》(下文简称“三定方案”),确定在原国家土地督察机构基础上,成立国家自然资源督察机构,并规定自然资源部“对地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察”,即国土空间规划督察是在自然资源督察制度框架下,中央授权给自然资源督察机构的一项重要职责。自然资源督察以土地督察为基础,职能拓展到海洋、森林、草原、矿产等自然资源。国土空间规划督察工作主要依托于土地督察与规划督察,重点对地方主体责任落实情况进行监督,包括对“三区三线”管控、主要控制指标落实情况以及对空间规划编制和实施情况进行督察,并督促地方做好相关问题整改。

目前,我国国土空间规划督察面临的问题与挑战主要有三点。其一,督察业务扩充但督察人员数量有限。根据三定方案,自然资源督察继承了原土地督察的组织架构:自然资源部向地方9 个督察局派驻行政编制人员336 名,司局级领导职数64 名(9 个督察局按1 正2 副配备,对应的37个被督察单位各配备1 名督察专员);各督察局办公室人员编制最多为8 名,最少仅4 名(表1)。部门整合后,相较于原土地督察,国土空间规划督察的工作范围更为广泛,极具挑战性。督察人员要“一岗多责”,非常容易出现“事随人走”、换岗不换工作的局面。面对部分崭新而繁重的督察任务,督察人员容易因能力不足而引发本领恐慌。

表1 “三定方案”中9 个派驻地方自然资源督察局机构及其人员编制情况(单位:名)

注:表中空白表示不涉及。

资料来源:http://gi.mnr.gov.cn/201905/t20190522_2412542.html

其二,督察工作独立性不足。在组织领导工作方面,自然资源督察继承了原土地督察模式,自然资源总督察由自然资源部部长兼任,副总督察由副部长兼任。国家自然资源督察相对于地方政府具有一定独立性,但派驻地方的督察局的机构规格为正司局级,在监督省级或副省级政府时会出现“小官管大官”级别不对等的情况。此外在地方自然资源督察局,督察人员一方面监督地方责任落实情况,另一方面又依靠地方部门开展审核工作。受人手限制,督察局的工作人员中有相当一部分借调自地方政府,督察机构与地方政府相关职能部门的人员交叉影响了督察工作的独立性[1]。

其三,刚性督察与弹性需求存在张力。国土空间规划督察继承了原土地督察制度以资源保护为主的督察思路,强调耕地保护和生态优先,对违法官员的严厉行政问责表现出较强的刚性执法特征。然而,各级政府在国土空间规划实施中存在不同程度的发展优先的固有思维。造成地方政府发展型导向的主要制度性诱因,一是地方财政收入最大化,二是主要基于经济发展指标的地方官员政绩考核制度[2]。虽然中央已将生态政绩指标纳入地方政府政绩考核评价体系,但地方政府对生态环境保护和生态文明建设等政策尚未完全落实[3]。如2018 年土地变更调查结果显示,已有5 个省份建设用地总规模突破了土地利用规划确定到2020 年的控制规模。在三区三线实际划定中,有些县(镇)希望通过政府间的博弈来争取扩大城镇开发边界规模,导致的结果就是上级政府不松口,下级政府不放手,只能反复修改“三线”成果[4]。中央与地方政府、地方各层级政府在“三区三线”划定工作上的博弈,实际上也意味着在国土空间规划督察过程中,保护性督察的刚性思维与城市发展的弹性需求之间存在着张力。2022 年4 月全国召开“三区三线”划定工作会议,中央再次强调坚持底线思维,把耕地保护红线放在首要和优先位置,将“三线”按照“数、线、图”一致的要求,予以划定入库,逐级落实。如何通过政策引导和规则转变做到多级政府思想统一,督察手段切实有效,是国土空间规划需要深入研究的方向。

荷兰作为全球成功制定国土空间规划的代表之一,从1960 年代至今已相继发布5 次重大空间规划政策及其文件,已形成“经济发展与空间质量并重”的空间规划理念。在促进经济发展的同时,荷兰的空间环境品质并没有因此降低,这离不开中央对地方有效的空间规划管控。荷兰是实行地方分权的单一制国家,中央赋予各省和市自治权,同时中央通过监督审查,防止地方规范制定权和行政执行权与中央政策相悖[5]。在空间规划管控方面,荷兰通过建立空间规划督察制度,明确赋予督察员对省、市级政府行使督察和提出相关意见的权力,保证省、市级政府空间规划符合中央的整体规划要求。

国内当前关于我国国土空间规划督察的研究仍处于起步阶段,下文将对荷兰空间规划督察定位、具体制度及其特点进行介绍与分析,就我国国土空间规划督察工作提出相应参考建议。

2 荷兰空间规划督察的历史变革与角色定位

荷兰空间规划督察机构随着荷兰空间规划体系的调整而重组。空间规划体系调整具体表现为两个特征:空间规划活动的分权(下放规划政策)和空间规划立法的集权(权力中心化)[6]。对于空间规划督察,一方面中央政府将部分督察行为分权给地方,减轻事无巨细的“家长式监管”的行政负担;另一方面,督察机构通过法律赋予的督察权实现中央政府对地方的合法管控,充分体现了2005 年督察框架蓝图中“更小的负担,更大的影响”原则①参见https://www.government.nl/topics/public-administration/central-publicadministration/organisation-of-the-civil-service。。

随着大部门体制的推进和水资源挑战的增大,荷兰空间规划督察机构由住房、空间规划与环境督察局最终演变为人类环境和交通督察局(ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport);督察内容从对边界与土地利用规划合规情况的督察进一步扩充到对空间环境、基础设施的可持续性方面的综合性督察;督察思路经历了从注重空间质量到引导经济社会活动的转变。

2.1 空间规划督察的产生与发展

荷兰的空间规划历史通常被认为始于1901 年《住房法》(Woningwet),该法案要求市政当局提供公共住房,赋予了市政当局在空间规划方面相当大的自主权。1941 年,国家规划机构(Rijksdienst voor het National Plan)①之后被广泛称作国家空间规划局(RPD: Rijksplanologische Dienst)。正式成立,其任务是制定国家空间规划,之后隶属于重建和公共住房部②该部于二战后成立,1965 年被重命名为“空间规划和公共住房部”,1983 年又更名为“住房、空间规划和环境部”(VROM: Ministerie van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieu)。。二战结束后的20 年中,加快城市重建和解决住房紧缺成为空间规划主要目的,为了解决区域之间规划分散、缺乏统筹的问题,以及出于对城市增长过快的担忧,荷兰议会采取了更广泛的手段以协调整个国家的空间规划工作。1960 年,荷兰正式编制了第1 部国家空间规划决策报告,明确提出兼顾公平与效率成为国土空间规划的出发点。1965 年《空间规划法》的实施奠定了荷兰空间规划体系制度基础,该体系重点关注空间协调,强调政府对土地开发的行政干预[7]。同年,规划督察机构正式设立。为了避免中央政府控制过多,相较其他督察机构,空间规划督察员人数保持在较低水平——督察机构任命了5 名督察员,每个督察员负责两个或多个省份。一直到20 世纪末,中央政府相继编制了4 次国家空间规划文件,分别是1966 年以“组团式分散”、1973 年以“新城式分散”、1988 年以“紧凑城市”和2000 年以“城市网络”为策略的空间规划政策文件。这一阶段,空间规划体系呈现出集权主导的垂直型等级特征。

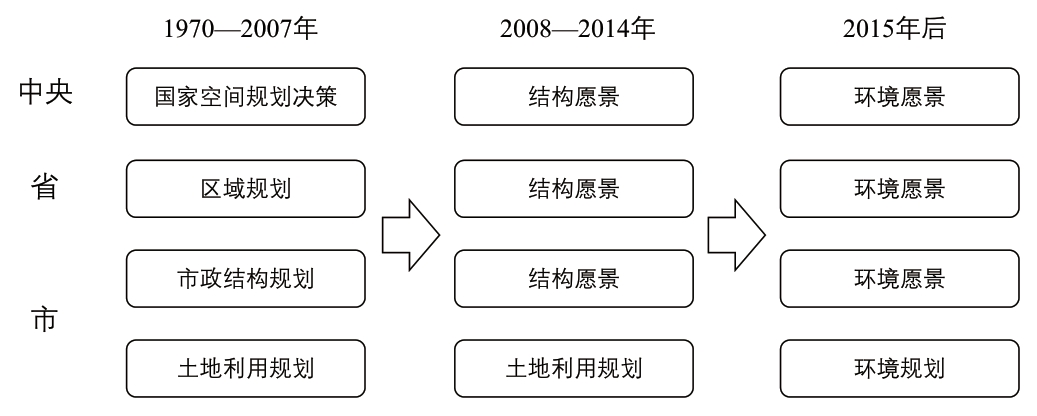

这种以管控为导向的空间规划体系使中央对地方政府非理性行为实现了有效控制,在荷兰战后重建、城市化快速发展时期起到了重要作用。同时,中央与地方政府逐渐形成清晰的规划权限:中央负责制定国家空间规划决策(Planologische Kernbeslissing National Ruimtelijk Beleid);省级政府根据国家空间规划决策制定区域规划(Streekplan);市级政府制定结构规划(Structuurplan)和土地利用规划(Bestemmingsplan,类似控规),都需要通过省级批准才具备法律效力。这种集权主导的空间规划体系增强了对地方开发建设活动的约束力,保证地方空间规划充分遵照中央意志。

21 世纪初以来,在欧盟一体化、全球经济竞争和气候变化等新形势影响下,荷兰空间规划更利于经济发展的趋势越发明显。国家规划局被解散,其任务由住房、空间规划和环境部和空间规划局(Ruimtelijk Planbureau)分担,后者之后被吸纳到荷兰环境评估局,负责为政府做战略分析和提供建议。2001 年,住房、空间规划和环境部发布了第5 次空间规划政策文件草案③第5 次空间规划政策文件于2004 年被新成立的议会提出的《国家空间战略》政策文件替代。,该文件是荷兰第一个明确提出将规划任务去中心化的国家计划,在“必要时集权,可能时分权”原则下,提出空间需求与空间质量相统一。该草案引入了“红线”与“绿线”的概念:“红线”用来划定城市及其发展区;“绿线”围绕乡村地区划定,对特殊生态或景观地段以及重要的绿地等进行保护。国家的其他地区作为“平衡区”,只允许在区内进行小规模开发活动[8]。为加强对空间规划落实情况的监督,中央政府一方面与地方市政当局咨询协商,另一方面派遣督察员对地方进行检查。为了整合督察机构,进一步提高督察效率,荷兰空间、住房督察、环保督察以及刑事调查科合并重组为荷兰住房、空间规划和环境督察局[9],隶属于住房、空间规划和环境部。该局设置了总督察办公室、政策遵守和执行处、国内管理处、风险管理中心、核安全局和情报调查局,其中情报调查局的主要职责是进行督察信息的收集与反馈。督察局除在海牙设立总部外,还派驻了5 个区域督察机构。总部作为综合性机构,与区域督察机构的工作内容相互补充。在督察人员配置方面,督察人员数量庞大,大约有700 名(平均每59 km2 就有一名督察人员)。

2002 年政府更迭后,新的政府寻求通过简化和加速规划程序来提高竞争力,表现在空间规划政策上权力的下放和国家作用的减弱。由于1965 年《空间规划法》实施以来,荷兰空间规划存在过于被动、导向不清和法律效力不够等问题[7],2008 年新修订的《空间规划法》旨在简化程序、明确职责,鼓励发展导向的空间规划[10],并重新对各层级政府规划权限进行划分,中央、省级和市级层面的空间规划被简化为“结构愿景”[11]。由于结构愿景不是法定规划,中央和省级的结构愿景仅对市级结构愿景具有一定约束作用,从而进一步增加了规划弹性。另外,中央与省级政府也被授权编制土地利用规划,但只针对具体项目的小范围用地;若市政当局编制的规划不符合国家利益,中央与省级政府会对市政当局施加“介入性土地利用规划”(Inpassingsplan)①中央与省级政府具有直接干预市级政府土地利用规划的权力,省级机构和中央机构可以直接编制介入性土地利用规划,并取代原有的市级政府编制的规划成为该地区空间上唯一的法定规划。。2010 年,为了进一步复苏经济、加快建设,《危机和复苏法》确定要简化和缩短规划程序,加速国家基础设施项目的审批[12]。同年,住房、空间规划和环境部原有职能被拆分:住房部门转移至内政部,负责空间规划的部门与交通和水管理部合并为基础设施与环境部,其他部门转移至经济事务部。督察局也随之整合为基础设施与环境督察局,基于简政放权理念,取消了区域督察机构[6]。

2011 年,中央与省市级政府签署了一份政府间管理协议(bestuursakkoord),重新规定三级政府事权责任:“红线”的划定工作由中央转移到省级政府,“绿线”范围不必强加给地方政府,充分落实规划事权的下放[13]。2012 年,基础设施与环境部发布《国家基础设施与空间规划的政策战略》,更加强调空间发展与基础设施和水资源相协调[14]。作为“重点发展经济,减少国家干预”空间规划发展理念下的产物,该战略替代了之前《国家空间战略》《兰斯塔德规划 2040》等中央政策性文件,意味着荷兰空间规划体系从“综合型”规划向“经济发展型”规划的转变[15](表2)。

表2 荷兰空间规划发展阶段与变革节点

2015 年以来荷兰开始探索新的规划类型,各层级政府以“环境愿景”替代之前的结构愿景,市级层面以“环境规划”替代土地利用规划(图1)。与结构愿景相似,环境愿景不具备强制的法律效力,编制内容较为灵活且更加广泛,包括水务管理、生态边界和重大交通基础设施,侧重物质环境质量方面的政策设计。2016 年新颁布的《环境和规划法》(以下简称“新法”)要求各级政府独立编制环境愿景,且环境愿景仅对同级规划文件的编制具有约束作用,市级编制的环境规划不需要获得上级审批。这意味着国家对市级环境规划的编制进行了放权,不过依旧保留了介入性土地利用规划这一干预工具。

图1 荷兰三级政府空间规划体系的变革

2017 年,基础设施与环境部更名为基础设施与水资源管理部,督察部门随之更名为人类环境和交通督察局(图2)。督察人员目前有1 400 名,督察内容相较之前除了继续以土地督察为核心,还特别关注了运输、环境和住房安全性与可持续性等方面的督察②参见https://www.noordzeeloket.nl/en/management/government/infrastructure-and/。。

图2 荷兰空间规划督察演变及其组织架构

2.2 空间规划督察的角色定位

荷兰人口密集,土地资源稀缺③荷兰人口约1 726 万,陆地面积约为3.4 万km2(不包括内陆水域),人口密度为508 人/km2。且地势低洼,导致荷兰长期面临严重的洪涝灾害风险。严峻的土地利用条件使得空间规划督察成为荷兰空间规划体系中重要的组成部分,其在空间规划体系中扮演的角色与地位如图3 所示。

图3 荷兰空间规划督察在荷兰空间规划体系中的角色与地位

空间规划督察机构即人类环境和交通督察局,负责对地方政府法律法规执行情况、个人和企业行为活动进行督察,并向基础设施与水资源管理部部长(内阁成员)提供空间规划相关政策建议。由于规划编制工作由空间发展和水务管理局负责[16],所以规划督察与规划编制职能相分离。国家环境愿景只需获得基础设施与水管理部部长的批准;其他空间规划政策的设计由该部长或者联合其他部长共同监督①《空间规划法》第2.3.1 条。,最终政策决议经由第一议院与第二议院协商后批复。例如:内政和王国关系部下属住房局负责住房事务,其部长和基础设施与水管理部部长同为内阁成员,共同对空间规划政策进行决议。基础设施与水资源管理部通过与农业、运输和能源等其他部门进行横向协调,避免了各部门出台的政策相矛盾。

作为督察机构派出的检查人员,督察员还是所负责省的省级国土空间规划委员会成员,需参加省级规划委的相关会议,在2016 年前对省级空间规划以及提交省批准的市级规划中具有重要发言权[17]。从这点来看,督察员不仅仅具有监督控制作用,还充当国家规划大使发挥了说服作用[17]。随着区域督察机构的取消,对市级规划的督察任务主要由省行政部门督察人员负责;同时,中央政府也会对各省市的区域规划进行督察,要求这些规划不得与国家利益相冲突②参见https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling。。当省、市规划与中央规划相冲突时,中央政府会在协商无效的前提下介入[18]。依据2016 年的新法,中央赋予了督察员更广泛的干预措施,督察员执法功能得到强化。当然,个人或政府机构也可以对中央政府就空间规划决议提出上诉,然而2010 年《危机与复苏法》对“相对性原则”①相对性原则规定,对土地利用规划提出异议的上诉人只能提出基于法律规则的论点,这些法律规则显然是为了维护其利益。如果情况并非如此,上诉人就没有资格提出该具体论点,法院也不允许考虑该论点。的应用取消了许多大型项目的上诉权以减轻司法部门的负担[19]。

3 荷兰空间规划督察经验

3.1 督察理念

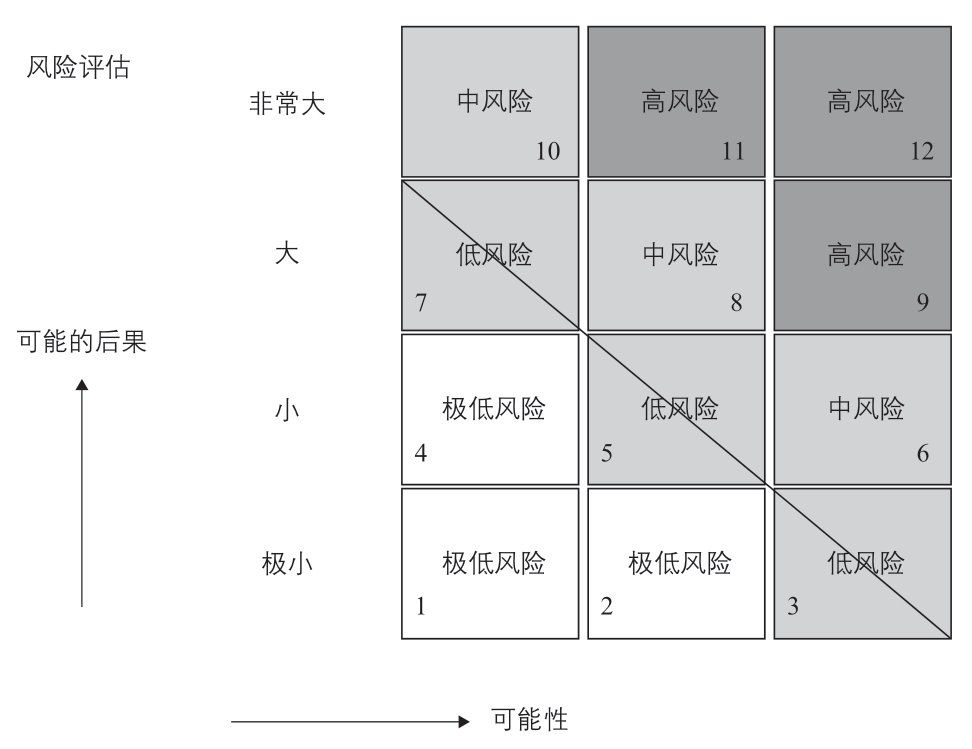

空间规划督察工作范围广泛,而且往往比效复杂,这意味着必须对督察工作进行优先度安排。荷兰空间规划的目标之一是建立空间秩序,督察局根据自身能力与督察手段,主要基于风险防控理念,在可能对社会和环境造成最大危害的空间领域进行重点督察②参见https://www.ilent.nl/over-ilt/handhaving-en-toezicht。,如督察局将空间景观符合规划要求作为空间规划督察的重要事项[20]。督察员主要通过风险评估矩阵(图4)对督察领域进行风险评级,督察局在年度工作计划中分别对可能的风险领域和可以实现最大影响的领域制定相关规定。

图4 风险评估矩阵

资料来源:参考文献[21]

另外,督察局提倡通过广泛干预措施激励个人和组织遵守相应规定。通常,督察局依据国家执法战略的干预矩阵对可能产生最大社会影响的违规行为选用最合适的干预措施。干预矩阵将干预措施分为三种类型,分别是行政赔偿制裁、惩罚性行政处分和惩罚性刑事制裁。由于干预的目的并非实施严厉制裁,而是预防、终止、纠正或处罚违规行为,所以督察员选用干预措施时主要遵循的原则是效果明显、干预适当具有威慑力。在一些情形下,如违规主体的目标是通过违规行为获取经济利益,督察局会考虑加重处罚力度。针对潜在或已发生的严重违规行为,督察局会采用预防性命令、惩罚性干预或行政强制令等手段,某些情况下会同时实施多种干预措施。预防性命令的使用主要针对即将发生的违规行为——当违规的风险很明显时,督察局不必等到实际违规发生就可以发布预防性命令,如预防性停止令或行政强制预防令。惩罚性干预根据违规程度分为两种措施:轻微违规报告无需提交检察官办公室,直接由检察官发布处罚通知;严重违规报告需提交给检察官办公室,由办公室发布进一步诉讼和制裁的官方报告。行政强制令适用于紧要情况,如在发生严重环境违规的情况下,督察局可能无法发布停止令,为了尽快制止违法者,督察局可以发布行政强制令——要么违法者停止活动,要么由督察局代为执行。

3.2 督察对象

荷兰空间规划督察对象广泛,包括地方政府、公司和组织。根据督察对象可将督察内容划分为一级督察,二级督察以及政府政策文件的监督、观察、记录、通知和调查[22]。

一级督察主要对企业和个人行为进行监督,根据收集的信息将企业分类并建立执法数据库,之后按照分类选出重点监督的企业;二级督察是对地方和有关部门对上级政策执行情况进行监督,尤其对地方就涉及的国家利益、国家安全、人民生命安全的规划设计、分区计划等工作实践进行督察,其他涉及空间环境可持续性如资源质量、空间规划以及建筑物(物质环境)等是否符合可持续性和安全性要求也是重要督察内容③参见https://english.ilent.nl/about-the-ilt/sphere-of-action。。在对政策文件,尤其涉及国家利益的文件(如环境愿景和环境规划)进行督察时,市级政府需要将审查材料直接上报,现在督察员可直接在公开网站上审查地方部分政策文件。

3.3 执行方式

为保证个人和组织遵守法律与法规,荷兰空间规划督察主要采用三种执行方式④参见https://english.ilent.nl/about-the-ilt/issue-of-permits-and-enforcement。。其一,督察局向被督察方发布有关法律和法规的文件和解释性内容,并且将信息数字化、表格精简化以便被督察方更容易理解和遵守规定。此外,督察局还提供回复公民来信的服务,确保投诉得到有效处理。

其二,督察员的督察活动主要基于“除非另有规定,否则应信任”的原则。该原则建立在合规战略基础上,所谓合规战略指的是督察员对不合规情况的影响以及(督察员)不再干预时发生这些影响的可能性进行评分,从而对空间规划领域中的所有违规行为进行分类。针对导致高风险的不合规行为,督察局会留足更多的时间供督察员执法[23]。在合规性良好的情况下,被督察方受到的监管执行活动较少,督察局可以按照契约对督察对象进行横向监督①横向监督最先由荷兰税务与海关管理局(DTCA: Dutch Tax and Customs Administration)设计并实施,强调通过自我约束开展工作。横向监督基于三个关键要素:相互信任、理解与透明。,这也减轻了督察部门的工作压力。

其三,督察局在特定情况下可以通过刑事措施强制被督察方遵守相关规定。如督察局的特别督察员在监管过程中确定被督察方存在违规行为后可以起草正式报告,部分报告最终会提交给检查官。此外,督察局在公诉部门的指导下可以进行侦查与执法活动。

3.4 督察结果

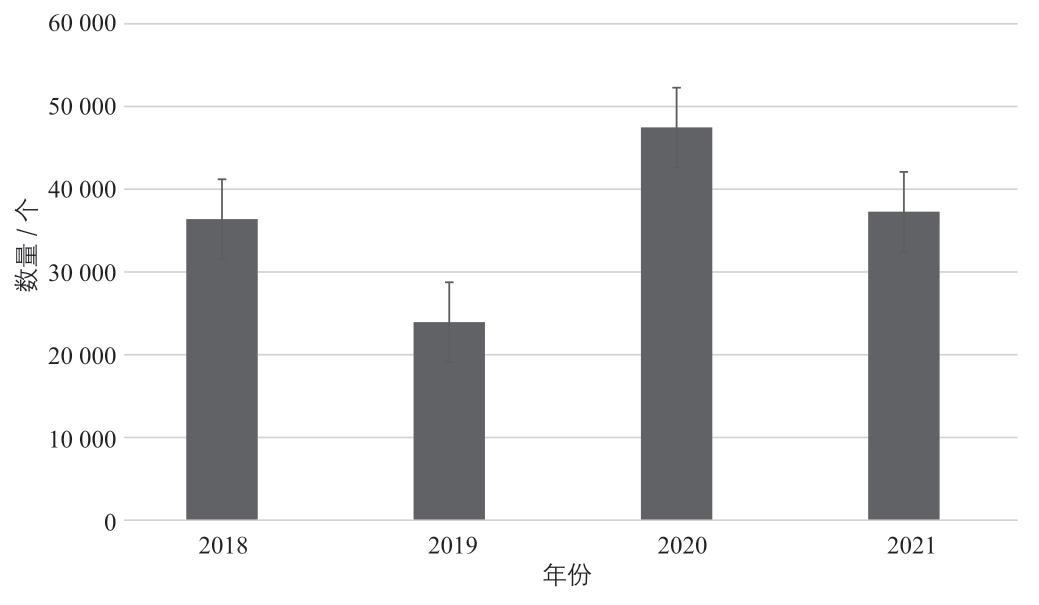

人类环境和交通督察局在风险评估中识别到特别的趋势或发现时,会以报告形式与外界进行信息共享②参见https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management/organisation。,同时定期发布数据、监管行动信息和执法信息。另外督察局会出版年度报告,通过对大量主体的监督和执法、调查和许可,实现交通、基础设施、环境和住房方面的安全与可持续发展。广泛的督察领域意味着督察局需要与警察、海关、荷兰食品和消费品安全局、荷兰劳工监察局和环境服务机构等多部门共同执行督察任务。截至2021 年底,督察局统计的各领域违规记录累计已超过50 万条,图5 列举了2018—2021 年的数据。

图5 不包括住房领域的督察案件数量(2018—2021 年)

资料来源:https://magazines.ilent.nl/jaarverslag-ilt/2021/01

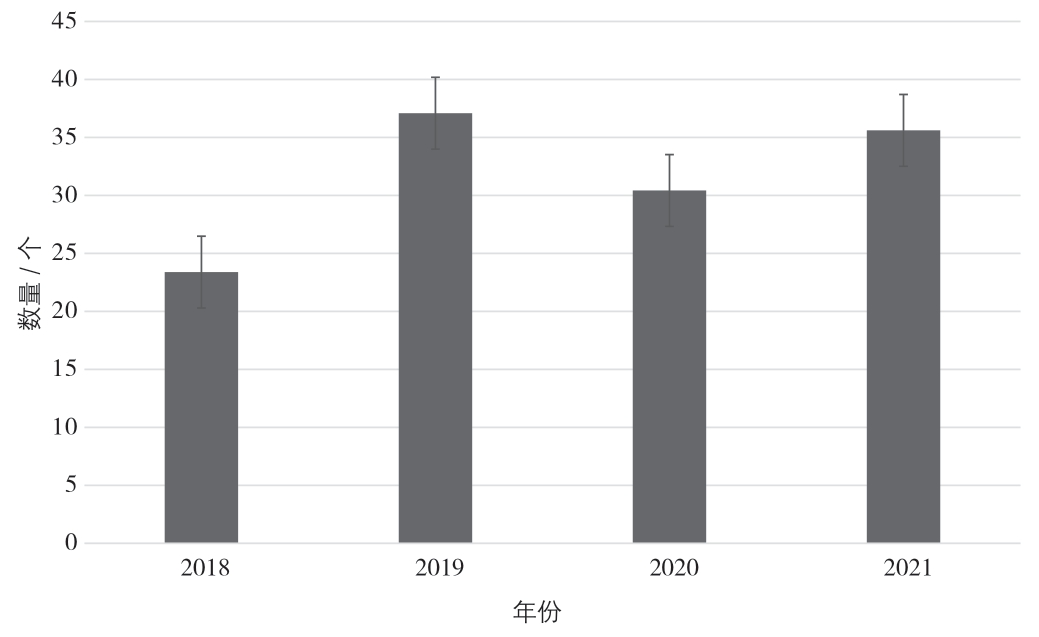

督察局可以通过对个人和企业颁发执照、许可证或证书,保证并促使其进一步履行义务(图6)。如在水资源领域,企业只有提前报告情况或者持有许可证,才可以进行排放、安装或修改水管理系统等具体活动。此外督察局作为执法机构,同时具有撤销许可证和证书的权力。实际上,多数许可任务已外包给其他机构,督察局通过监督这些机构的运作来确保机构许可评定的专业性、独立性和公正性。

图6 不包括住房领域的许可证颁发数量(2018—2021 年)

资料来源:https://magazines.ilent.nl/jaarverslag-ilt/2021/01

房屋协会管理局是人类环境和交通督察局的下属部门,每年也会发布住房领域督察情况。尽管荷兰住房短缺③到2030 年,荷兰每年必须开发约7.5 万套住宅才可以满足日益增长的需求。,但在紧凑城市空间发展战略规划框架下,建筑环境许可证发放数量通常处于较低水平(图7)。

图7 住房领域问题发生数量、督察案件数量与许可证颁发数量(2018—2021 年)

资料来源:https://magazines.ilent.nl/jaarverslag-ilt/2021/01

督察局在对省的空间规划法和一般空间规划条例实施情况进行督察时,主要参考国家空间规划网站(Ruimtelijkeplannen.nl)和省级网站等网络公开信息,以及各省负责人提供的信息文件①参见https://www.ilent.nl/over-ilt/documenten/publicaties/2020/02/10/inspectiesignaal-toezicht-provincies-met-ehs。。大部分省政府每年都要向省议会就空间政策进行报告(部分省每两年进行一次报告),该报告与省政府问责周期相关联。

4 荷兰空间规划督察特征

4.1 内部业务整合,外部协作灵活

荷兰空间规划督查采用“一站式”的综合督察模式,将原来相互关联的执行监督职能的机构重新剥离整合成一个督察机构,是行政体制改革思想的重要体现。当设立特定领域督察机构时,督察机构往往更容易被所监管的对象捕获,导致督察不力。随着技术的进步与融合,传统的领域界限变得越来越模糊,且在传统领域划分下的特定领域督察机构之间容易出现政策冲突,因此综合督察成为各国探索的改革方向[24]。这种综合督察模式除能有效避免特定产业督察模式弊端,还使监督流程更清晰、监督职责更明确、监督力量更集中,督察效率随之更高[25]。例如:荷兰整合国家和地区水资源督察后,对政府的督察效率提高了50%,对企业的督察效率提高了20%~40%[26]。

另外,这种模式还促进了空间规划督察机构与其他督察、执法机构的合作。由于各机构的权限级别、监管领域各不相同,机构间主要以督察委员会形式就信息交流、活动协调、减少重复等方面开展合作[27],在保证监督对象遵守规定的同时避免其受到不必要的干扰。荷兰专门建立了“Inspection View”应用系统来汇集所有督察机构的数据,以便每个督察员都能获得其他督察机构的相关信息,包括各机构督察结果[21]。

4.2 机构独立性强,监督信息公开透明

在荷兰,规划督察具有相对独立的传统[19]。督察局负责人直接向上级部长报告,拥有相对独立的政策执行监督权与政策建议权。督察机构的独立性使督察员将工作重点完全放在督察和执法活动中,通过观察、记录和通知等方式充分采集信息,必要时将信息传递给部委理事会,进而为国家空间规划政策制定提供重要参考和有效支持。除向部长报告外,督察机构也每年向议会报告,督察员在议会中占有独立一席且具有较高知名度[21]。

为充分保障公民行使监督权,督察机构规定公民可以通过电话、书信以及督察网站来反映与空间规划、住房和环境等相关的一般性问题;当涉及重大的资源、空间环境问题时,公民可依据《行政法通则》和《环境管理法》对政府机关提起行政公益诉讼。在新法中,特别单列了一条新的数字环境与规划法规(DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet),要求将环境文件信息与空间相结合并进行公开,使公民既能充分了解相关规划的内容以及特定区域允许和限制的活动,还可以根据环境质量更新内容监督政策执行情况[28]。

4.3 督察工作有法可依,法律基础完备

荷兰是典型的大陆法系国家,其空间规划体系通常被视为控制性规划体系[6]。空间规划除以创造空间秩序为目标,还强调与“规章制度”的联系,因而荷兰空间规划督察也被认为是建立在“法治”基础上的制度[20]。

督察员主要依据国家空间规划政策文件和以《空间规划法》为代表的一系列法律法规对地方开展监督和执法工作。其中,国家空间规划政策会进一步转化为区域和分区规划,由省、市实施,督察员对政策实施情况进行监督。此外,议会通过批准荷兰督察改革计划,进而赋予督察机构“更强有力的”执行权[21]。2008 年《空间规划法》取消了中央政府对市级规划的审批权,弱化了国家级空间规划的管制内容[14],但与此同时通过介入性规划赋予了中央、省政府强制性干预权力。2016 年新法对空间、住宅、交通、自然环境等方面的35 部法律和240 部法规进行了整合,实现了“多法合一”。新法延续了《空间规划法》向地方分权的趋势,之前自上而下的等级体系逐步转向“强化地方政府责任,保留中央政府干预”的平行体系[29]。为保证中央干预效果,新法设计了环境值(environmental values)、指令规则(instruction rules)、指令(instruction)等新的干预工具。新的干预工具的使用相较之前的工具可以对物质环境数值进行直接的督察,上级政府可以通过指令对下级政府活动进行直接干预,在分权的同时保证对地方的干预效能。

其中,环境值是由中央、省政府按照行政法规、环境条例以及环境规划制定的衡量各类环境要素的指标。环境值主要确定以下内容②《环境和规划法》第2.9 条。:(1)所需的环境条件或质量;(2)活动对环境造成的允许影响;(3)物质的允许浓度/沉积。在设定环境值时,需要明确环境值适用地点、适用期限以及是否需要有强制性任务等前提条件。另外除非行政法规、环境条例另有规定,否则市政府不得补充或减少环境法规或议会命令已规定的环境条件;同样,省政府也不得随意补充或减少市政局命令所订立的环境条件。

指令规则是由国家政府和省级政府通过行政法规、环境条例的制定,来满足环境值或其他与环境相关的要求。在制定指令规则时,还要明确执行规则的期限以及当规则不适用或阻碍实现法律规定的目标时,在哪种条件下可以偏离规则①《环境和规划法》第2.23 条。。

指令是上级政府直接对地方政府下发的、要求地方政府履行职责或行使权力的指示。相较于指令规则,指令对下级政府的干预更为直接。如教育文化和科学部部长可以与基础设施与水资源管理部部长达成协议,向市议会发布指令,在市级环境规划中指定国家保护村庄或城市保护区的位置,并对该地点进行保护②《环境和规划法》第2.34 条。。

环境值、指令规则和指令成为中央干预地方的新抓手,督察部门对环境值、指令规则和指令的执行情况进行督察,而且新法中还明确要向公众及时提供监测结果③《环境和规划法》第20.8 条。,充分实现对地方层级的监督管控。新法于2023 年7 月1 日生效,新的干预工具的使用效果还有待检验。

5 启示与建议

目前荷兰空间规划督察制度也还存在一定局限性,如涉及跨领域联合督察时仍然难以推进共同决策。尽管荷兰的督察机构组建了督察委员会,由委员会支持其成员引入新的督察方法和工具,但其内部除了达成共识强调业务整合外,实施仍由各督察机构单独负责。实际上,内部督察业务整合不仅对荷兰空间规划督察提出要求,也是我国督察业务要面临的主要挑战。

荷兰空间规划督察对我国的启示如下。首先,督察作为中央对地方的管控手段,督察机构的独立性和职权范围随央地关系的变化而变化。其次,随着我国大部门制度改革,国土空间规划督察的督察业务走向综合性是必然趋势。当前我国国土空间规划督察着力于对耕地保护、国家宏观调控政策的落实与土地法律法规执行情况的监督,之后需要推进对各类空间环境要素的综合性督察。第三,结合国情差异,在督察理念、督察方式与督察工具等方面汲取荷兰相关经验。接下来,本文借鉴荷兰督察经验,为我国国土空间规划督察工作提出相应建议。

5.1 平衡中央地方关系,树立刚弹并济的督察思路

荷兰空间规划体系在强调经济发展而向地方政府赋权的同时,国家采取了更广泛的干预措施如介入性规划、法律规定的干预工具等对地方进行有力管控。督察机构的督察理念强调风险防控,且督察员的督察活动主要基于信任原则,通过一系列刚柔并济的督察工具实现有效督察。

我国国土空间规划督察首先需要理顺中央与地方的关系,分别确定刚性督察和弹性督察的内容。土地和空间作为经济社会发展的载体,若对其进行全盘刚性管控,会导致规划无法适应地方社会经济的发展需要,难以实现建立国土空间规划体系的根本目的——“实现高质量发展和高品质生活”和“保障国家战略有效实施”。厘清刚性与弹性管控内容并完善干预措施既方便督察工作的开展,也有利于平衡中央与地方的关系。具体而言,当前重点督察内容包括“三区三线”、约束性指标落实以及空间规划编制和实施情况等,未来可以结合规划督察、海洋督察等其他督察业务对空间资源进行全要素督察。在对“三区三线”监督管控中,耕地和永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界的统筹划定和落实情况可由省级政府负责,坚持落实省级政府主体责任、领导责任与监管责任。由于生态空间土地用途管控和农业空间未来发展确定性较强,而城镇空间发展具有不确定性,所以中央政府应该对生态、农业空间要素具有直接干预权,对城镇空间要素分为“刚性”和“弹性”两级督察强度,即刚性城镇开发边界的规模和范围不允许调整,但基于信任原则允许弹性发展空间在一定范围内浮动。约束性指标的落实与三条控制线的落实类似,都是下位规划对上位规划确定的底线性、约束性内容的落实。在对约束性指标进行督察时,可重点发挥省级自然资源督察部门的作用,对市、县两级规划指标落实情况予以审查。在对空间规划编制和实施情况督察方面,中央可重点对国土空间规划编制、审批、实施、执行情况,国土空间开发年度计划的执行情况以及国土空间开发利用效率、国土空间结构和布局进行监督管控;用途管制、行政许可、规范国土空间开发保护行为以及规划实施对资源、生态、人居环境、安全的影响等方面具体执行工作可交由地方负责,但上级政府仍需落实对下级政府用途管制、行政许可的职能行使情况的督察任务。另外在督察工作机制方面,我国目前国土空间规划督察设有发现、审核和纠正三种机制,可以借鉴荷兰督察理念在发现机制前引入防控机制,由传统事后监督转化为事前积极防控。

5.2 加强督察综合立法工作,推进督察机构独立

针对我国地方督察局与地方政府之间存在“依附黏连”关系,督察员面临行动困境的问题,可主要通过立法工作保证督察机构的相对独立性。荷兰议会特别对空间规划督察在立法层面予以授权,将督察工作内容详细纳入国家《空间规划法》的制定,充分保证督察工作有法可依。荷兰规划督察与规划编制职能相分离,充分赋予了督察机构政策建议权,即要求政策制定部门在制定政策时必须咨询督察部门的意见。虽然荷兰督察局人员编制数量被削减,但是由于督察员被充分赋予了权力(如督察局可发布一系列行政强制命令;同时督察员具有撤销许可证与证书的权力,还可以在相关部门指导下进行侦查与执法活动),因此能够实质性发挥督察效力。

从组织架构看,虽然我国总督办和派驻督察局已经直属自然资源部管理,具有独立性,我国新修正的《土地管理法》也从法律层面确立了国家自然资源督察制度的地位,但仍需研究起草“国家自然资源督察工作条例”,进一步细化督察对象、督察工具、职责界定等内容。通过立法赋予国土空间规划督察与其职责相匹配的法律权力,如案件查处权、行政问责权与处罚权等,并赋予地方督察员直接向国家自然资源部报告的权利,可增强督察机构的独立性。另外,督察机构政策建议权也应被正式纳入我国国土空间规划政策制定程序,将督察结果转化为政策制定。最后,借鉴荷兰灵活的部门协作模式,我国应通过法规条例明晰相关部门的角色作用,建立有效的部门间沟通协调机制,尤其加强督察部门与审计、公安、检察院、法院等政府部门和纪检、组织、巡视等党委工作机构的协作,保证督察效能。

5.3 完善信息反馈机制,引导公众广泛参与

公众参与是荷兰督察制度的一项重要内容。荷兰将贯穿规划编制、实施、监督、处置、反馈全过程的信息公开共享,并且在法律中对公众参与有明确的规定,如新法规定了需要公开的信息文件与数据。另外针对一些重大的资源环境问题,荷兰还允许公民提出公益诉讼。

我国在借鉴荷兰经验之外还可以探索其他方法,如积分、奖金奖励等,使公众积极参与督察事务,从而帮助提高督察部门工作效率,增强督察靶向性,同时一定程度上缓解我国督察人员数量不足的问题。另外参考荷兰环境评估局这一相对独立的建议反馈机构,我国可以考虑建立规划矫正制度和独立的建议反馈第三方。该举措既有利于吸纳社会上的智力资源,减少规划决策导致的不同利益主体冲突,又有助于提升规划评估审查质量。关于公益诉讼安排,目前我国《行政诉讼法》中规定检察机关有权提起行政公益诉讼,但公民个人是否可以代表公共利益提起公益诉讼在现有法律中并没有明确规定,我国可参考荷兰经验进一步放宽对公益诉讼原告主体资格的限制,拓展公民监督权益。

5.4 构建动态督察系统,为督察人员赋能

荷兰不仅建立了国家空间规划网站(Ruimtelijkeplannen.nl),要求中央、省和市级政府必须在网络公开制定的愿景与规划,还专门设计了使督察员迅速获得相关信息和督察结果的“Inspection View”应用系统,推进了督察工作的精准化与高效化。

我国国土空间规划督察应依据土地督察信息化平台,实现各系统的无缝衔接,构建动态督察系统,为督察人员赋能。具体而言,首先完成“一张图”绘制,建立国土空间基础信息平台——结合第三次全国土地利用现状调查和各省市基础地理信息,梳理原国土、林业、草原、海洋、城建规划等部门土地数据交叉、重叠的要素;积极推进与其他信息平台的横向联通和数据共享,使空间管控要素精准落实在“一张图”上。其次设计并建立实时动态督察系统——基于国土空间基础信息平台和现有土地督察信息系统基础,设计并建立一套市域全覆盖、动态更新的国土空间规划督察系统,如综合运用卫片、无人机、移动现场核查设备、云计算设备与人工智能等高新科技手段和大数据信息对国土空间规划、土地利用情况等进行日常监测与分析。国土空间规划督察系统远期应实现集督察业务数据存储、对比分析、外业核查、网上举证、统计汇总、报表输出于一体。最后做好数据及时更新入库——对土地整治、耕地占补、用途更改等数据及时更新报备,增强督察工作靶向性、实时性,提升国土空间规划督察工作效率。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 郭施宏.中央环保督察的制度逻辑与延续——基于督察制度的比较研究[J].中国特色社会主义研究,2019(5): 83-91.

[2] 张汉.“地方发展型政府”抑或“地方企业家型政府”?——对中国地方政企关系与地方政府行为模式的研究述评[J].公共行政评论,2014,7(3): 157-175,180.

[3] 褚添有.地方政府生态环境治理失灵的体制性根源及其矫治[J].社会科学,2020(8): 64-75.

[4] 贾玮,刘宏鹏,戴彧.国土空间规划中“三线”试划问题与方法思考[J].城市建筑,2022,19(14): 36-39.

[5] KORTMANN C,BOVEND’EERT P.Constitutional law of the Netherlands:an introduction[M].The Netherlands: Kluwer Law International,2007: 51.

[6] NEEDHAM B.The national spatial strategy for the Netherlands[C]//Planning for states and nation states in the US and Europe.Massachusetts:Colombia University Press,2015: 297-332.

[7] 蔡玉梅,高延利,张丽佳.荷兰空间规划体系的演变及启示[J].中国土地,2017(8): 33-35.

[8] 荣冬梅,王佳佳.荷兰国土空间用途管制制度探析[J].国土资源情报,2021(7): 41-46.

[9] VAN DER SCHRAAF A.Capacity building in the Dutch inspectorate:bridging the gap[C].Cape Town: INECE 8th International Conference on Environmental Compliance and Enforcement,2008: 243-251.

[10] PBL Netherlands Environment Assessment Agency.Dutch national spatial planning in transition[R].Ministry of Infrastructure and the Environment,2018.

[11] BUITELAAR E.Cracks in the Myth: challenges to land policy in the Netherlands[J].Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,2010,101(3): 349-356.

[12] 于立,陈春,姜涛.空间规划的困境、变革与思考[J].城市规划,2020,44(6): 15-21.

[13] 周静,沈迟.荷兰空间规划体系的改革及启示[J].国际城市规划,2017,32(3): 113-121. DOI: 10.22217/upi.2016.223.

[14] ZONNEVELD W.Verdwenen basisprincipes van de nationale ruimtelijke ordening[J].Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening,2012,93(4): 46-52.

[15] ZONNEVELD W.Planning in retreat: the changing importance of Dutch national spatial planning[C].Milan: Conference of the European Group of Public Administration,2006.

[16] 张书海,王小羽.空间规划职能组织与权责分配——日本、英国、荷兰的经验借鉴[J].国际城市规划,2020,35(3): 71-76.DOI: 10.19830/j.upi.2028.323.

[17] FALUDI A,VAN DER VALK A J.Rule and order Dutch planning doctrine in the twentieth century[M].Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,1994.

[18] 赵力.论荷兰《空间规划法》规划制定权力的垂直分配与纠纷解决[J].国际城市规划,2018,33(4): 124-131.DOI: 10.22217/upi.2017.124.

[19] BUITELAAR E,GALLE M,SALET W.Third-party appeal rights and the regulatory state: understanding the reduction of planning appeal options[J].Land use policy,2013,35: 312-317.

[20] BUITELAAR E,SOREL N.Between the rule of law and the quest for control: legal certainty in the Dutch planning system[J].Land use policy,2010,27(3): 983-989.

[21] BLANC F.Inspection reforms: why,how,and with what results[M].Paris:Oecd,2012.

[22] 陈静,刘丽,苑晓光.国外土地督察的趋势及对我国的启示[J].国土资源情报,2015(4): 19-25.

[23] VAN DIJK S,SCHOLS E,HEUBERGER P S C,et al.Review van de Nalevingsstrategie van de VROM-Inspectie[R].Bilthoven: rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu rivm,2006.

[24] 周汉华.基础设施产业政府监管权的配置[J].国家行政学院学报,2002(2): 52-56.

[25] 杜新波.基于国内外相关监管制度比较视角的土地督察体制创新研究[D].北京: 中国地质大学,2013.

[26] FARMER A.Handbook of environmental protection and enforcement:principles and practice[M].London: Routledge,2012.

[27] Ministry of the Interior and Kingdom Relations.Supervision developments in the Netherlands[R].Ministry of the Interior and Kingdom Relations,2016.

[28] BERKHOUT H,VAN LANGEN M.Omgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3B’s): Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswet[R].Bilthoven: rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu rivm,2017.

[29] 崔悦,吴婧.荷兰《环境与规划法》改革方向及其政策启示[J].中国环境管理,2021,13(4): 78-83.