引言

自1994 年分税制改革和1998 年住房市场化改革以来,我国房地产业快速发展,在带动城市经济增长的同时带来了中低收入家庭住房可负担性下降的问题。为了改善中低收入家庭的居住环境、提高生活质量,1998 年《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》中明确指出,“对不同收入家庭实行不同的住房供应政策,建立和完善以经济适用住房为主的住房供应体系”,标志着我国正式步入建立多层级住房保障体系的阶段。经过20 余年的发展,我国保障性住房建设取得了较大成果,一定程度上改善了中低收入家庭的居住质量,然而大规模快速建设保障性住房也引起了诸多讨论。以北京市为例,为应对房价攀升、住房供给性结构失调等问题,2007 年北京市实施保障性住房责任制度,规定市政府统筹规划保障性住房建设指标,并以问责制度将指标分配给各区县,以保证保障房的建设。该制度虽然提高了保障房建设效率,但土地财政机制下区县建设意愿较低,导致保障性住房被集中安置在城市边缘地区[1],一定程度上存在福利损失,容易造成社会隔离[2-3]、空间失配[4]等问题,对城市健康可持续发展产生不利影响。如何通过政策规划引导减轻各级政府财政负担的同时持续保障高质量保障性住房的供应,是当务之急。

法国社会住房建设始于19 世纪上半叶,经过数年实践与体系改革,形成了较为成熟的住房保障体系,其中社会住房在全国住房市场始终占据较大比例。2020 年法国住房存量中有533.8 万套社会租赁住宅,较1990 年新增143.7 万套,增幅与资产性住房相近[5]。总体来看,近20 年来法国社会住房占比保持相对稳定,约为总住房量的14%,约15%~17%的人口为社会住房住户[6]。究其原因,法国权力下放和政府官员下派的地方分权治理模式和灵活反馈机制保证了社会住房的持续有效供应。

目前国内关于法国住房保障的研究主要关注法国住房政策发展历程[7-8]、社会融合[9]、住区更新策略[10-11]等方面,法国分权治理的相关研究则更多关注分权改革历程、背景、成效、权责分配等方面,少有研究从分权治理的视角对法国住房政策体系、央地协同实施路径、权责分配策略进行系统性梳理。然而国家层面与地方层面权责分配直接关系到住房政策实施效率和效果,汲取和借鉴法国住房政策的领域化(territorialization)机制和实施经验对我国保障房建设提质增效具有重要意义。鉴于此,笔者梳理了法国社会住房政策分权机制,重点关注国家层面政策制定和地方层面具体实施策略,总结其经验教训,以期为当前处于转型改革关键阶段的中国保障性住房提供启发和建议。

1 分权背景下法国社会住房建设历程

1.1 19 世纪末—1970 年代:中央政府主导下社会住房快速建设阶段

19 世纪末期,随着低收入群体的增加,法国居住条件持续恶化,此前以企业家、慈善家、宗教组织为主要提供者的社会住房已不能满足市民的居住需求,要求改善住房状况的社会运动频发。在此背景下,1894 年法国通过了《施格弗莱德法》(loi Siegfried)并创立了“廉租住房委员会”,鼓励企业为工人集资建房,并以减税、免税等方式为企业提供支持。《施格弗莱德法》被认为是法国社会住房政策的基石,开启了国家主导建设社会住房的时代。随后,《施特劳斯法》(loi Strauss)、《里博法》(loi Ribot)、《博纳韦法》(loi Bonnevay)等法案从土地、金融优惠、机构完善等方面进一步加强了对廉价住宅的政策支持。二战前,法国为约90 万人提供了约30 万套社会住房,全法约2%的居民受益于社会住房,一定程度上改善了法国的居住条件[7]。

二战时期,全法40 万套住宅被彻底损毁,150 万套住宅遭严重损坏[12]。战后经济复苏,大量劳动力流入城市,城市住房需求急剧上升,因此“重建家园、改善居住条件”成为当时法国住房建设的首要目标。1950 年,“廉租住房委员会”更名为“低租金住房机构”(HLM: Habitations à Loyer Modéré),负责开发建造、维护和管理住宅,并以低价出租给低收入家庭。1953 年,“库朗”(Courant)计划实施,法国将住房作为优先事项,制定了5 年建设24 万套社会住房的计划,开启了国家主导高强度建设社会住房的阶段。随后,1958 年法国提出了“优先城市化地区”(ZUP: Zone d’Urbanisation Prioritaire)政策,将住宅建设与配套公共服务设施综合考虑,进行整体规划设计和开发建设,大量使用预制件和集中高效开发模式,由此大大提高了社会住房建设效率。1959—1979 年,法国共划定超过195 个优先城市化地区,并完成了80.3 万套社会住房的建设。

这一阶段,法国国家政府作为社会住房建设的主要供给方,全力推动社会住房的大规模建设,所建造的社会住房占目前社会住房存量的一半,基本解决战后住房困难问题,引导了法国住宅发展的“光辉30 年”。

1.2 1970 年代末—2002 年:地方分权浪潮下的社会住房改革阶段

在新自由主义思想的影响下,法国行政管理的民主化进程不断深化,国家和地方的权力关系在1970 年代末开始改变,城市规划权限逐渐由国家向地方转移[13]。1982 年3 月通过的《关于市镇、省和大区的权力和自主权的法令》开启了分期、分批向地方转移权力、责任、资源的改革序幕,原来主要由国家掌控的城市规划、交通、教育、住宅建设等事权被下放到市镇和市镇联合体,同时省级政府对地方政府的监督权力被削弱。由此,社会住房的规划、建设、管理等事权被一并下放给地方,地方政府在社会住房建设中扮演着越来越重要的角色。根据当地的实际情况和需求,地方政府可以更加自由地在所辖地域内开发建设社会住房。这一时期,由于住宅短缺问题基本得以解决,社会住房建设重点主要集中在改革提质方面,即对前一时期大规模聚集性建造的社会住房造成的社会隔离、贫困聚集、环境衰败等问题进行反思。低租金住宅的建设逐步减少,地方政府将社会住房政策重点由“补砖头”转换为“补人头”,筹集资金,对陷入困境的大型社会住宅区域进行更新改造,以提高既有住房质量、提高住房自有率为主要目标。

进入1990 年代,法国分权改革进一步深化,重点在如何更好地加强市镇间的合作。这一时期,国家权力被进一步削弱,大量事权被逐步下放给大区和省级政府,省级政府的作用得以重新提升。1990年《贝松法》(Loi Besson)提出“住宅权”的概念,指出住房问题不应局限在物质环境上,社会工作领域应被给予同样的重视,应建立社会支持机制[10];并要求各省设立住房社会基金(FSL: Fonds de Solidarité pour le Logement),并制定时效五年的“贫困住房行动规划”(PDALPD: Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées),这强化了省级政府对于社会住房建设的指导作用。为了促进社会融合,1991 年出台的《城市引导法》(loi d’Orientation pour la Ville)提出,人口超过20万的城市聚集区(agglomération)应该拥有不少于20%的社会住房。由此,地方政府开始制定“地方住房规划”(PLH:Programme Local de l’Habitat),指导社会住房的建设和分配管理工作等,将划定“城市敏感地区”(ZUS: Zone Urbaine Sensible)作为大型社会住宅区整治更新策略。

1.3 2003 年至今:加强多方合作,促进社会融合阶段

2000 年以后,在巴黎地区住房紧缺、法国郊区频繁爆发社会骚乱的背景下,社会住宅建设得到更多关注,这一阶段的建设重点为增加社会住房占比,促进社会融合。2000年《社会团结与城市更新法》(SRU: loi Solidarité et Renouvellement Urbains)规定,“每个人口超过3.5 万的市镇都必须拥有不少于20%的社会住宅”;《迪弗洛1 号法》(Loi Duflot I)则提出,至2025 年,社会住房的比例须提高至25%,达不到要求的地方政府将被依差额收取罚金——这意味着中央政府保留了直接从地方征地建设社会住房的权力。此外,这一阶段的住房指标类型较上一阶段更加丰富,私有住房等类型得到认可。地方政府拆掉居住环境恶劣住宅的同时重建了新的社会住宅,通过在原地重建更新社区环境、将社会住房引入高收入地区等手段促进各收入阶层群体在城市空间内重新分布,改善居住隔离问题。

2002 年开始,法国新一轮地方分权改革再次使事权大规模下放给地方。2003 年,地方分权原则被写入法国宪法,地方政府在法国拥有明确的宪法地位,中央政府无权侵犯、剥夺地方政府的权力[14]。地方分权一方面有利于地方政府根据当地需求制定住房计划;另一方面私营企业、居民协会等社会多元组织的话语权得以提高,公民和居民协会能够更多地参与规划过程。这一时期,社会住房规划编制完成了从国家主导向各级政府间建立的联合体主导的转移[15];针对衰败住区的更新项目也不再是单部门的改造任务,而是涉及多元参与方,综合考虑就业、区域规划、公众参与治理的复合行动。

2 分权视角下法国社会住房政策实施机制与特点

2.1 住房政策实施机制

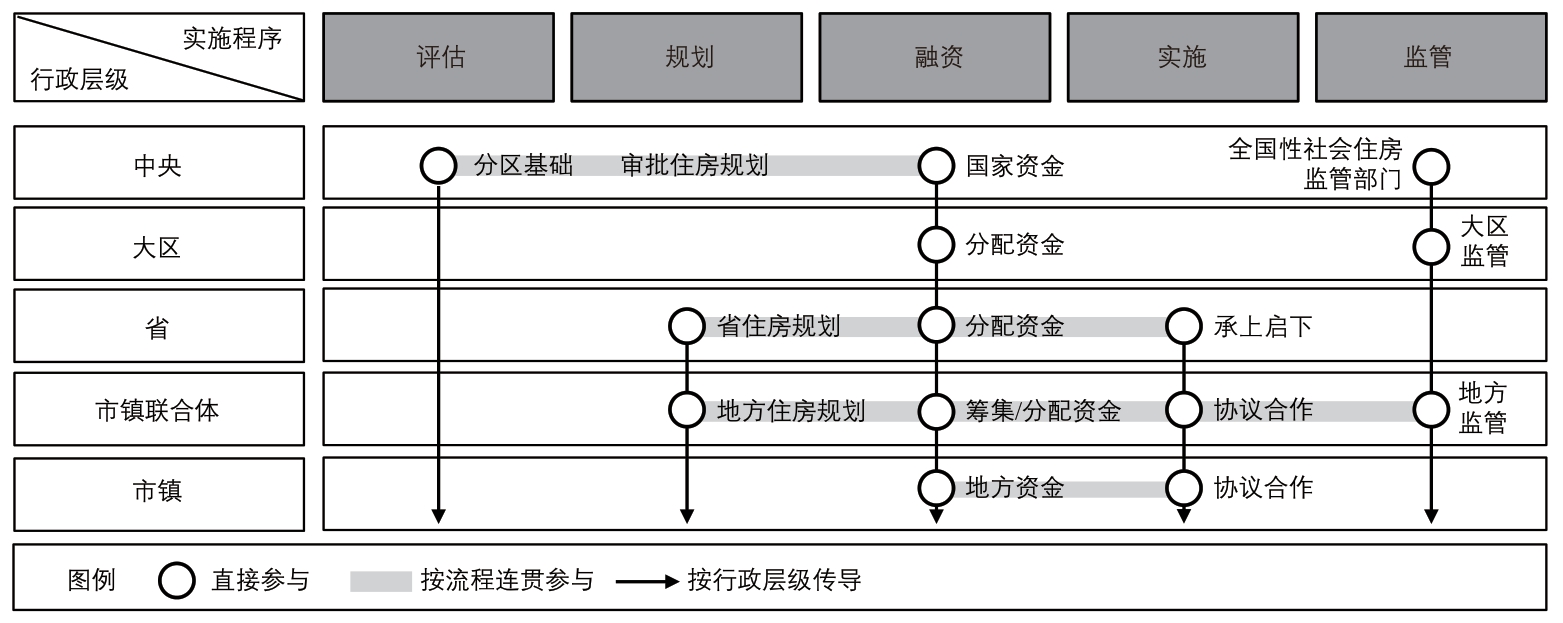

法国分权改革直接影响了央地及其中间层级社会住房的制度设计。分权治理遵循“决策就近原则”,强调在离公民较近的地方层级作出决策[16],同时避免过于“求异”而产生的各地利益集团分化的政治风险,达成与协同治理所期待的央地系统性合力一致的理想状态[17],逐渐发展出大区和省等受宪法认定的地方中间层级。目前,法国中央和大区参与社会住房的全国性评估与区域性监管,住房规划、融资与实施环节主导权已下放至省级政府和市镇联合体,以省、多市镇联合或单个市镇为边界形成领域,制定具体的社会住房政策(图1)。住房规划编制目标以引导性为主,规划成果成为地方协商的框架;地方融资能力和资金规模超越国家;地方与国家以协议签署的方式明确住房目标,地方通过协议与社会房东等主体达成住房建设、运营等业务的合作。在相关法律监管下,地方基于协议合作模式灵活调整住房政策。

图1 法国各行政层级参与住房政策图示

2.1.1 地方政府主导的住房规划编制

法国住房规划体系对各地区的住房建设目标、土地供应、开发主体等作出了详细规划安排:中央、大区政府主要承担审批、监督职责;省级政府起承上启下作用,向下直接监管;市镇联合体为编制住房规划的责任主体;地方市镇政府则根据当地具体情况对住房规划内容进行调整实施。住房规划体系以地方住房规划(PLH: Progamme Local de l’Habitat)为主导,以省住房规划(PDH: Plan Départemental de l’Habitat)为补充(图2)。中央政府参与规划编制较少,在全国层面统筹评估社会住房市场并确定整体性目标,以区域均衡为基本原则进行下派;大区政府作为桥梁传导政策目标,并指导部分地方住房事务;地方住房规划一方面承接国家的强制性指标,另一方面考虑当地住房市场具体情况(补贴规模、社会人口特征、住房存量、城市发展空间等),并据此进行住房建设的差异性实施。地方市镇同时受中央、大区和省级政府指导而不交叉,住房规划体现多层级政府相应职权下的意见,同时涉及地域协调发展纲要(SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale)和地方城市规划(PLU: Plan Local d’Urbanisme)协调的过程(表1)。

表1 法国地域协调发展纲要、地方住房规划与地方城市规划的协调及主要内容

注:*社会融合地役权区分了受益地和负担地,受益方(社区/社会)有权要求在指定的负担地(特定区域或地块)上实施社会住房政策。

资料来源:作者根据参考文献[19]绘制

图2 法国住房规划体系

资料来源:作者根据参考文献[18]绘制

2.1.2 多层级的融资体系

法国社会住房资金补贴分为国家、地方和社会三大来源,目前地方补贴规模占比最大[18]。1988 年至今,国家层面补贴份额逐渐下降,地方、市场补贴显著增加;2020 年,大区及以下地方政府对住房建设和运营的直接补贴占比达27.1%,国家为22.5%,间接的税收激励占20.2%[20](图3)。法国社会住房融资来源广泛,既有国家自上而下的资金补贴形式,也有借助税收工具的激励形式;有签署专项协议附带的专项资金,也有利用金融工具的贷款形式;此外社会主体的捐赠、社会住房违约罚款也被纳入资金体系。国家监管的资金类别较丰富,但其资金规模已被地方政府超越,国家下派驻员的省政府或直接获得授权的专区政府是社会住房建设运营的资助主体。常规的资助项目包含面向不同收入群体的社会住房补贴、城市更新专项补贴、住房修缮补贴和个人住房补贴等(表2)。这些资金由政府分配,由公共住房组织或社会房东运营管理,其中低租金住房机构是主要运营者。在供应社会住房的目标下,多元的资金形式搭配地方政府的直接管理更好地满足了社会住房建造和修缮以及申请者购房和租房的需求。

表2 法国社会住房的资金来源、用途和监管

注:表中空白表示不涉及。

资料来源:作者根据参考文献[21]绘制

图3 法国社会住房建设和运营补贴结构

注:“1%住房行动”即强制性雇主贡献;社会住房租赁担保基金是一个国家级公共机构,通过提供财务援助、贷款担保和其他支持服务来支持公共房屋机构。

资料来源:作者根据参考文献[5]38 绘制

在公共补贴规模整体减小的背景下[18],补贴类型从单一的建设补贴转向运营补贴,以金融、贷款担保、土地出让优惠和税收减免等工具将政府筹资压力转移至社会房东等主体。如“1%住房行动”(PEEC: Participation des Employeurs à l’Effort de Construction)推动了法国国企雇主成立社会住房公司并跨大区运营。其中大区最大企业拥有50%~70%的社会住房产权[16],企业雇主对雇员和部分社会群体的住房权满足负有责任,通过政府多种类型的补贴,实现社会住房的跨区域调配和自身的集团化发展。

2.1.3 根据地方具体需求灵活调整的实施过程

在住房规划的落实过程中,各市镇的相关决策调整灵活度较高。分区(zonage)[14]是住房政策具体实施的工具,其通过划分不同地理区域,评估、制定相应的住房政策,分配住房资源,具有跨市镇、跨省的空间特点(表3)。其中市镇是最小的分区单元,市镇层级政府结合分区和当地具体情况,可进一步申请加入或拒绝某些专项住房计划,及时协商并调整政策,促进地方市镇更好地匹配住房专项计划。分区结果决定了市镇所受国家补贴的规模以及面向不同群体的社会住房租金定价上限。分区的划定依据两套方式,一是基于住房空置率、价格等指标的市场分析以及住房供需紧张程度的评估结果;二是基于地方住房规划意图,尤其是基于地域协调发展纲要确定的地方住房发展策略,地方有权利拒绝分区的调整,突出了地方规划的强引导特征。各类融资计划或专项行动可以通过分区初步划定适用范围,市镇主体可以根据自身需求争取配额,如适当放宽适用范围;或选择退出该计划。

表3 法国分区类型总结

注:表中空白表示未统计。

在社会住房分配上,法国国家层级通过法律对住房弱势群体的居住权进行底线约束,在此基础上,地方政府对社会住房的分配权享有一定自主性。国家法律层面,2008 年《住房权加强法》(DALO: Droit au Logement Opposable)提出优先满足住房需求最大家庭的需求,如轮候社会住房时长过长或收到社会房东拒绝信家庭的需求,是近年来最有效且强制性较高的住房法律[19];2016 年《平等公民法》(Loi Égalité et Citoyenneté)进一步明确了住房权满足的强制性,原本仅是国家政府和社会房东的责任,现已扩大至私人房东,即地方政府和社会房东需将至少25%自持的社会住房分配给《住房权加强法》认定的“住房弱势群体”。这两部法律明确了社会住房的保障性角色,是住房政策的底线。除此之外,地方政府与低租金住房机构签订了常规性项目协议,社会住房建设方向和开发规模依据协商结果确定。该机构负责人由地方政府任命,是地方社会住房分配的主要政府代理,因此在社会住房分配过程中既能反映地方对分区的灵活运用,也能体现地方对国家立法的回应。

2.1.4 国家、地方双重监管机制

社会住房建设实施成效的监管工作由中央和地方层级负责。法国社会住房相关法律的完善是监管工作的根本依据。2000 年颁布的《社会团结与城市更新法》(SRU 法)规定了各市镇的社会住房供给义务[22]。2017 年,法国有1 222个市镇未参与SRU 框架且未达到供给指标要求;276 个市镇参与但受到处罚,罚金总额达7 700 万欧元,将被纳入公共住房建设资金[6]。SRU 法的实行有效推动了社会住房不足的市镇加快开展相关建设工作[6],也促进城市社会住房分布更加均衡[23]。2008 年《住房权加强法》和2016 年《平等公民法》强化了住房弱势群体的住房保障权和该类群体的准入依据。

除了法律监管外,国家层面设有全国性的社会住房监管部门(ANCOLS: Agence Nationale de Contrôle du Logement Social),每年度发布“社会住房年度报告”[24],评估社会住房产权结构、重要协议执行情况以及参与“强制性雇主贡献”的组织经营状况等。一项重要协议是社会住房组织与中央政府签署的为期6 年的社会效益协议(CUS: Convention d’Utilité Sociale),该协议含有明确的社会住房供给指标,并可细分为租赁指标和产权出售指标。国家层面监管重视全社会共同利益保障,监管工作组由住房部长和地方住房机构代表等组成,以有效督促各机构进行内部审计[24]。

地方层面住房机构众多,市镇联合体将规模较小的住房机构整合成为国家监管下与其他住房机构或集团平行的部分。2018 年《住房法》(loi ELAN)的目标之一则是精简住房机构以提高供给与监管效率,规定拥有12 000 套以下的社会住房机构需进行重组,并推动其在跨市镇层级的合并,国家监管同时关注该类合并后机构的经营管理状况。2020 年的相关数据显示,法国有86 个(共1 254 个,约7%)联合体的监管覆盖率超过90%[24]。

2.2 法国住房政策实施特点

2.2.1 政府分权治理

在法国分权改革的整体背景下,社会住房事权逐渐从中央和大区层面转移至省和市镇联合体。无论是中央派驻官员(权力下放)还是通过立法直接下放权力,包括规划、监管、融资和动员等的社会住房事务已成为一类地方性事务(图4)。以市镇为基本单位的“领域”已超出地理学概念,分权后市镇及其地理邻近主体构建起在地权力边界,整合地方住房的市场、社会力量,自主实施住房政策,突出地方行动的自发性与异质性[25]。通过不断颁布和修订的社会住房相关法律以及不断拓展的多主体间协议合作模式,中央和大区政府得以“抓大放小”,即统筹考虑全国社会住房供给目标和补贴规模,监管各领域的社会住房目标完成度并推动领域均衡;而具体的资金与土地筹集和社会住房运营事权交由地方政府甚至社会房东,进而适应地方愈加复杂的社会住房业务(表4)。相较中央和大区的责任减负,省政府和下派至此的各类政府组织是社会住房事务的核心层级,分权后的省级专区、市镇联合体和市镇是其监管对象,形成“以地方自主支配性的拨款激励地方参与[16],以专项法律、协议合同对地方问责”的理想机制。

表4 法国各级政府对社会住房的事权

注:表中空白表示不涉及。

图4 法国社会住房事务的政府分权结构

面对社会住房产权结构复杂、存量更新需求占主导的现状,以及地方主体的分散决策导致理想目标偏离的现实,法国央地协同实施过程中仍有大量通过中央专项计划、拨款推进目标的制度织补性行动。根据社会住房监督部门的报告[24],2020 年法国社会住房总量为518 万,共由563 家组织持有。其中43%由政府运营的社会住房组织持有,约40%由172 家私营低租金住房机构、120 家混合经济公司、35 家低租金住房机构管理,多元的产权主体提升了社会住房动员难度。上级政府对市镇住房规划的干预程度有限,市镇对于资金、土地和运营的决策有充分自主性,并需要包括社会房东、私人房东在内的选民支持,因此国家与地方政府的合作是长期协商与政策调整的过程。

地方政府权力的增长一方面增加了地方政府根据当地需求差异化制定住房供应计划的能力,另一方面也导致了不同城市住房政策实施效果差异化特征。例如SRU 法实行后,较富裕、政治上较保守的城市社会住房供应量仍然较低,过高的主动权使得地方政府表现出“嫌贫爱富”的特征,最低收入居民则被城市排斥[26]。有批评者指出,与欧洲其他国家相比,法国住房治理和管理结构异常复杂[27],地方政府住房供应计划更多依赖合约形成,一定程度上降低了住房保障效率。此外,中央政府的脱离以及权力向地方政府的过度转移将为法国住房市场带来风险[28]。总结来看,社会住房事务分权仅是央地协同治理的一方面,领域化的大胆尝试仍无法避免福利流失现象的发生。针对于此,需要减少实施补丁式专项计划(如中央政府提供的特定住房援助贷款),关注社会住房类型划分、社会房东运营规模等结构性问题,在市镇联合体、省甚至大区尺度重新平衡各分权主体利益,这是完善央地协同治理的重要方面;此外,将代表公共利益的社会住房作为制度探索的优先领域也对央地关系优化具有较大意义。

2.2.2 整合多元主体

在福利国家转型、西方国家社会住房开支整体削减的背景下,法国社会住房支出规模稳定,但支出结构发生转变[29]。由国家和地方住房机构等主体共同参与,减少了对市场的管制程度。操作层面发展出不同类型的协议合作方式,如强调底层群体保障的强社会性协议和覆盖群体较广的一般性协议。多元主体参与过程中也面临着社会住房概念泛化、底层群体福利流失的问题。

法国通过跨行政层级的协议合作建立起政府与其他市场主体间的桥梁(图5)。如社会效用协议是中央政府与社会房东间的直接协议;住房修缮协议是省级政府与私人房东的协议。各主体遵照协议内容履约,并依据福利程度,即实际租金与市场租金的差异程度,划分出强社会性、社会性和一般性等协议类型。因此,法国社会住房的保障人群整体范围宽广,实际覆盖群体由相应的社会住房协议决定。从实践来看,地方分权与协议合作模式下,法国社会住房产品趋于多元,各类社会住房产品虽有福利补贴性质,但是底层群体住房需求保障面临困境。地方市镇和社会住房房东在租户筛选上存在偏见,租户收入情况和未来租金的负担能力是重要考量标准,实际保障群体或偏离底层群体。

图5 法国社会住房体系中多元主体的整合过程

2.2.3 融合更新计划

法国利用多种手段充分调动存量住房市场,抑制房价上涨,增加住房的可负担性。然而法国私人住房存量规模大[27],早期大规模建设社会住房遗留的问题导致低收入家庭聚集,在“以地理的融合促进社会融合”理念下,法国政府认为老旧社会住房区域更新有助于推动社会的融合。由此,以国家住房修缮局和国家城市更新局等国家机构为代表,法国开始统筹地方社会住房的修缮和更新。

在实施上,通过强制性立法调动存量资源,以《住房权加强法》动员私人住房和国企住房加入社会租赁,明确优先原则和最小供给比例,以实现对弱势群体住房权的保障。通过多元补贴形式激励社会房东,住房修缮局及其省分权组织为老旧房屋修缮提供资金,与房东签订协议,依据区位,房东可获得15%~85%的税收减免[20]。城市更新方面,法国于2014 年发布新版城市更新计划,在拆除、安置、重建和运营环节明确多种激励社会房东参与的形式,如对运营困难的机构提供特别资助、设置开发特许权、以社会住房租赁担保基金对达成社会租赁目标的机构进行资助等。同时,城市更新机构与住房行动组织共同为低收入群体提供贷款,包含社会整合贷款和社会性用途贷款等,在住房紧张地区采取原地安置的更新原则[28]。

住房修缮与城市更新机制中,国家参与以城市敏感地区介入为主,即城市政策优先地区。2014 年全国有1 514个优先地区,其中480 个被列入城市更新计划并获得资助。国家资助以集中性资助为主,而大区等地方政府侧重全域的均衡性资助,因此单个地区所获国家与大区资助差距平均达1 650 万欧元[28]。大区和市镇联合体等地方政府面临地方性融资压力(表5)。

表5 2014—2018 年政府与社会房东参与城市更新的出资情况

资料来源:作者根据参考文献[28]绘制

在空间分布上,国家和地方政府关注的问题区域多为低收入群体聚集区和缺乏凝聚的共有产权社会住房区域,但优先区落位与现实需求和优先级并不一致。此外,城市更新政策成为市镇对街区绅士化的手段,其实施效果有待进一步评估。

3 法国社会住房建设经验对中国的启示

建设保障性住房是解决大城市中低收入人群住房困难问题的重要手段,在房价高企、住房供给失调的背景下,保障性住房建设成为一项紧迫和艰巨的政治任务。目前,我国各大城市正快速进行大规模保障性住房建设。1998 年至今,我国已经建设各类保障性住房、棚改安置住房6 300 多万套,形成了世界上最大的住房保障体系[30]。然而大规模快速建设过程中出现的聚集、隔离、质量较低等问题,与法国“光辉30 年”建设70 万套社会住房的模式有一定相似之处。其对社会住房造成问题的治理和管理经验或可对我国保障性住房体系可持续发展具有借鉴意义,有利于完善我国保障性住房制度,提升中低收入家庭的居住品质。

3.1 分权治理提升保障性住房建设质量和效率

法国社会住房建设历史经历了从国家集中供给到权力下放由地方、社会为建设主体的过程,一方面减轻了中央政府的财政负担,另一方面住房建设目标的制定更符合当地具体需求,提升了社会住房建设、管理的效率。在分权治理的框架下,中央政府制定了保障性住房政策、资金、监管制度,统一引导保障性住房建设基本方向;具体实施阶段,通过完善的政策制定减少“一刀切”任务分配方法,适当放权给地方政府,由地方政府考虑当地住房需求和市场情况,选择适应的建设方案,进行精细化落实,实现地方治理。

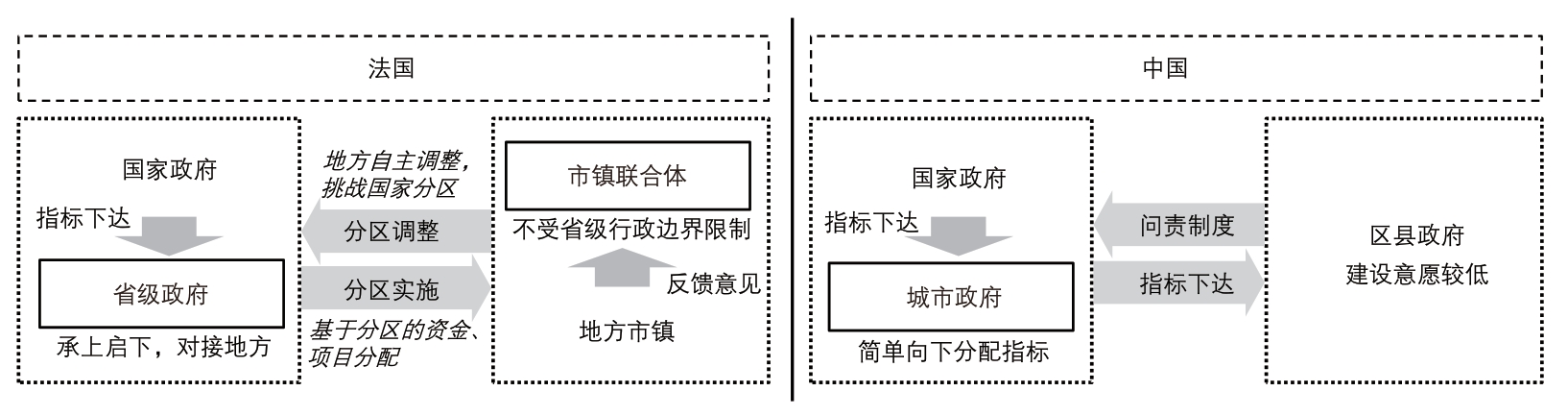

目前我国的保障性政策和房地产市场调控以城市为单位,虽考虑到了不同地区住房需求差异,但由于北京、上海等超大城市需求的覆盖范围较大,忽略了城市内部不同区位住房子市场差异,且目前保障性住房实施采取“责任状”制度,以简单分配“年度指标”建立上下政府合作协商机制。以北京为例,市级政府根据当年住房保障供应缺口制定年度计划并分配到各区级政府,在保障房供应紧缺、需求较大的背景下,区级政府几乎没有话语权,为完成任务只能被迫牺牲保障房建设质量(图6)。建议学习法国分区协议合作制度,逐步建立上下政府间合作协商机制,允许地方政府形成在地的、领域性的、弹性的保障性住房建设机制;在客观评估地方社会住房市场需求的基础之上,建立上下协调通道,明确区级政府的核心统筹地位,综合考虑地方开发运营意图与建设用地储备;根据不同子市场特征,细化分区实施机制,加强基层单位话语权。我国街道层级有近似于法国市镇的特点[16],且有一定的财政规模和组织能力,作为区政府的下派组织而最接近社区公民,可探索细化分区尺度至街道层级,提高街道层级住房运营能力。

图6 法国分区灵活实施与中国指标分配模式对比

同时,应鼓励地方层面的合作,跳出行政区划制约尝试构建跨区划的新合作层级。相关措施包括住房指标的转移、土地供应的集中或转移以及社会住房房源的共享,进而从机制层面解决部分地区用地紧缺、供房压力大等问题。建议参考法国社会住房协议模式,通过签署协议合同,将保障性住房建设数量进度、主体等通过项目协议细化落实——这不仅有利于政策目标的高效实现,也有利于区域协同发展。此外,建议通过跨区域的协议合作,提升政策实施弹性、强化区域间合作,用地紧缺难以完成指标的区域可通过缴纳一定金额的“违约款”将指标转移至周边区域。如发展多类型的项目协议模式,从签署对象上分为“国家—地方”协议和“地方—社会协议”等,国家住房专项行动通过一对一专项协议落实,常规性开发运营协议由地方自主管理;在合作方式上,通过政府主导协议和社会主导协议等扩充多社会主体参与的合作空间(图7)。

图7 法国协议合作模式图

3.2 推动住房专项规划编制与住房保障立法

经过多年实践,法国形成了一套完善的住房保障体系,利用住房规划全面评估住房市场缺口,并根据需求制定一段时期内土地、住房供应计划,作为各地区社会住房建设的依据。为保障政策的有效实施,法国住房保障法律体系(《社会团结与城市更新法》《住房权加强法》等)对各地建设社会住房责任义务、质量均有明确规定,确保了社会住房保质保量落实。虽有部分批评指责国家层面立法强制各地区建设社会住房造成资源浪费和体系僵化,但整体来说,立法后法国社会住房建设实施效率大大提高。相比之下,我国保障性住房建设更多地被当成房地产市场的“灭火器”,在房价高涨时大规模建设,反之供给则降低,缺乏长期稳定的供应机制。地方建设过程中,保障性住房建设多被当作政治任务,满足数量供应即可交差,且对其建设缺乏审核监督机制,造成城市边缘地区聚集了大量低质保障性住区。

针对于此,建议各地编制住房专项规划,全面评估市场需求,根据实际情况制定短期、长期供应计划,如明确保障性住房整体空间布局,与城市规划协调用地并提出规范性引导,便于控制性详细规划落实;建立基于当地住房类型开发政策与补贴政策的协商框架,以预期性为主;推动住房保障立法,在法律层面明确优先保障对象及识别方法,厘清现较为混乱的保障性住房概念;强化上级政府统筹监管能力,确保住房规划的实施,监管保障性住房建设质量和状态维护。住房保障立法旨在提升保障性住房建设效率和质量,推动保障性住房建设可持续发展,具体实施阶段应提升住房建设计划的弹性,积极探索协议合同模式下的法律监管方式,避免住房保障建设体系僵化。

3.3 鼓励保障性住房实施参与的多元化

伴随法国行政权力的下放,私人开发商参与社会住房建设的比例也大大增加,很大程度上减轻了政府的财政负担,多元合作的建设模式对提升社会住房质量、满足不同人群需求发挥着重要作用,政府利用财税、土地、容积率奖励等形式刺激国有企业、私人开发商参与保障性住房建设,也可以达到利用存量资源降低住房空置率的目的。目前我国大城市正在进行保障性租赁住房的建设,旨在促进中心城区集体土地、国有企业土地参与保障性住房建设,弥补保障房数量缺口,是提升非户籍中低收入人群住房质量的有益尝试。然而目前政府政策支持工具尚未健全,开发商参与度较低,保租房进展缓慢。

借鉴法国经验,建议在原有法定框架下寻求市场支持,利用协议合同等机制推动多方参与住房建设,共同完成保障性住房供应目标。结合保障性住房补贴、贷款支持、税收、土地优惠等,提升开发商建设意愿,鼓励不同部门参与保障性住房建设。为适应未来保障性住房体系的多元性,建议政府作为建设、监管保障性住房的主体,大型国企、开发商、村集体组织作为保障性住房建设的重要补充角色,完善相关鼓励机制提高存量住房产权主体加入保障性住房计划的积极性,共建多元化、多层级的住房保障供应体系。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 郑思齐,张英杰.保障性住房的空间选址:理论基础、国际经验与中国现实[J].现代城市研究,2010,25(9): 18-22.

[2] 张京祥,李阿萌.保障性住区建设的社会空间效应反思——基于南京典型住区的实证研究[J].国际城市规划,2013,28(1): 87-93.

[3] 王效容.保障房住区对城市社会空间的影响及评估研究[D].南京: 东南大学,2016.

[4] 周素红,程璐萍,吴志东.广州市保障性住房社区居民的居住——就业选择与空间匹配性[J].地理研究,2010,29(10): 1735-1745.

[5] Rapport du compte du logement 2020[EB/OL].(2021-09)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/281538-rapport-du-compte-dulogement-2020.

[6] MAAOUI M.The SRU Law,twenty years later: evaluating the legacy of France’s most important social housing program[J].Housing studies,2021,38(8): 1392-1416.

[7] 廖了,章冲.法国公共住房政策演变及其启示[J].城市学刊,2018,39(3): 36-41.

[8] 孙莹.法国社会住房的政策演变和建设发展[J].国际城市规划,2016,31(6): 81-88.DOI: 10.22217/upi.2014.246.

[9] 李明烨,汤爽爽,孙莹.法国城市政策中“社会混合”原则的实施方式与效果研究[J].国际城市规划,2017,32(3): 68-75.

[10] 张恺.从巴黎社会住宅及旧房改造实践看公共资源在旧城更新中的运用[J].国际城市规划,2016,31(6): 89-95.DOI: 10.22217/upi.2014.106.

[11] 杜莹.法国大型社会住宅区更新策略研究[D].上海: 同济大学,2008.

[12] DRIANT J C.Les politiques du logement en France[M].Paris: La documentation française,2009.

[13] 刘健.20 世纪法国城市规划立法及其启发[J].国外城市规划,2004(5):16-21.

[14] 杨善华,苏红.从“代理型政权经营者”到“谋利型政权经营者”——向市场经济转型背景下的乡镇政权[J].社会学研究,2002(1): 17-24.

[15] SUBRA P,NEWMAN P.Governing Paris–planning and political conflict in le-de-France[J].European planning studies,2008,16(4): 521-535.

[16] 黄凯斌.法国分权改革与地方治理研究[M].北京: 中国社会科学出版社,2012.

[17] DESSEIN J,BATTAGLINI E,HORLINGS L.Cultural sustainability and regional development[M].London: Routledge,2016.

[18] Évaluation de la territorialisation des politiques du logement Rapport d’analyse[EB/OL].(2013-09)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/33866-evaluation-de-la-territorialisation-des-politiques-du-logement.

[19] Transcription dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des besoins de logements prévus dans les programmes locaux de l’habitat (PLH)[EB/OL].(2016-03)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/35742-transcription-dans-les-plans-locaux-durbanisme-plu-des-besoins-de-log.

[20] Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur “Les communes face à l’inflation des prix de l’immobilier: Quels moyens d’action pour réguler le marché?”[EB/OL].(2020-05)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/274742-communes-face-inflation-des-prix-de-limmobilier-regulationdu-marche.

[21] Du droit au logement opposable 2008-2016[EB/OL].(2017-10)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/36983-bilan-chiffre-du-droit-aulogement-opposable-2008-2016.

[22] L’application de l’article 55 de la loi SRU[EB/OL].(2021-02)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/278946-application-de-l-article-55-de-laloi-sru.

[23] FREEMARK Y,STEIL J.Local power and the location of subsidized renters in comparative perspective: public support for low-and moderate-income households in the United States,France,and the United Kingdom[J].Housing studies,2022,37(10): 1753-1781.

[24] Agence nationale de Contrôle du Logement social.Rapport public contrôle 2019[EB/OL].(2020-10)[2022-05-01].https://www.vie-publique.fr/rapport/279255-agence-nationale-de-controle-du-logement-social-rapport-decontrole-2019.

[25] DUBRESSON A,JAGLIN S.Gouvernance,régulation et territorialisation des espaces urbanisés[M]// ANTHEAUME B,GIRAUT F,eds.Le territoire est mort,vive les territoires: une (re)fabrication au nom du développement.Paris: IRD,2005: 337-352.

[26] JAUPART P.The elusive quest for social diversity: public housing,diversity,and politics in France[J].Economics letters,2020,197: 109626.

[27] SCANLON K,WHITEHEAD C,ARRIGOITIA M F.Social housing in Europe[M].West Sussex: John Wiley &Sons,Incorporated,2014.

[28] CORINNE N,DAVID F.Crises et politiques du logement en France et au Royaume-Uni[M].Paris: Presses Sorbonne nouvelle,2008.

[29] LÉVY-VROELANT C.Contradictory narratives on French social housing:looking back and looking forward[J].Housing studies,2014,29(4): 485-500.

[30] 倪虹.开创城市高质量发展新局面[J].中国建设信息化,2023(19): 4-7.