引言

随着我国智能通信技术和平台经济的迅猛发展,网络平台的外卖餐食配送服务日益普及,渐已成为居民饮食消费中不容忽视的重要组成部分。第 53 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023 年12 月,全国外卖用户规模达 5.45 亿人,占网民总数的49.9%[1]。网络平台通过外卖食品配送服务将餐饮供应与消费者需求紧密相连,提升了餐食获取的便捷性和效率。

然而,外卖服务的过度使用也引发了学界对公众健康、城市活力和环境负担等方面的担忧。健康方面,近期研究依据《中国居民膳食指南》对热销外卖餐食的营养质量进行了评估,发现线上外卖食品的营养质量普遍偏低,且低营养质量的餐食更受消费者青睐[2]。外卖食品的蔬菜和高纤维谷物含量往往不足,而盐、糖和饱和脂肪的含量过高[3-4],长期摄入将增加肥胖、高血脂、II 型糖尿病等慢性健康风险[5-6]。同时,外卖服务的普及减少了与食品购买和烹饪相关的体力活动和家庭成员互动[4,7],可能对身心健康产生不利影响。城市活力方面,外卖的普及减少了人们外出采购食品和就餐的频率,进而对城市街道的商业活力产生负面影响。此外,外卖食品消费产生了大量的餐具和包装废弃物[8],给环境带来了沉重负担。

鉴于外卖服务过度使用所带来的诸多负面影响,城市规划管理者亟须采取措施加以应对。深入理解外卖餐食消费(下称“外卖消费”)的空间和人口影响因素,对于制定有效的管理策略至关重要。尽管已有研究探讨了食品零售、建成环境特征以及交通条件对食品消费行为的影响[9-11],但大多聚焦线下食品消费,关于外卖使用行为的专门研究仍相对欠缺;此外关于外卖使用行为的现有研究多基于个体受访者的问卷调查[12-13],对空间环境影响因素的考虑相对不足,且难以全面反映外卖使用的空间分布特征。

由此,本文从空间视角出发,结合上海市虹口区的网络平台外卖消费、建成环境和人口空间分布等多源数据,运用地理计算方法揭示外卖使用的空间分布特征,并通过空间计量模型探究食品零售环境、建成环境、人口等因素对外卖餐食消费总频次(下称“外卖消费总额次”)和人均外卖餐食消费频次(下称“人均外卖消费频次”)的影响,以期为城市规划管理应对外卖引发的消费行为转变提供依据和启示。

1 网络食品外卖餐食消费的影响因素研究综述

1.1 网络餐食外卖配送服务使用行为研究

当前关于网络平台食品配送服务的研究主要聚焦于物流层面,特别是针对骑手配送路线优化算法和前置仓选址模型等方面的探索[14-15]。在消费端,近期国内外研究开始关注外卖配送服务对食品可达性的影响,以及网络食品可达性的空间与社会分异情况[16]。例如:张姗琪等(Zhang et al.)利用改进的两步移动搜索法分析了南京市美团平台食品零售商铺的数据,发现外卖配送服务显著提升了郊区社区的食品可达性,但对城市中心区域影响相对较小[17]。同时,基布尔等(Keeble et al.)运用负二项回归探究了英格兰邮政编码区的网络食品店铺数量与社会经济剥夺指数之间的关系,结果表明在贫困程度最高的区域,居民在线上能够接触到的外卖店铺数量最多,而最富裕地区线上可获取的菜品类型最为丰富[18]。

在建成环境学科领域,国内外学者针对消费者外卖配送使用行为的研究相对较少,现有研究可大致分为基于个体和基于空间两大类。基于个体的研究常通过问卷调查获取受访者的外卖服务使用情况[12],用以探究个体的居住地和工作地空间特征对外卖使用的影响[13,19]。然而,这类研究受限于样本代表性不足和空间覆盖范围的局限,难以全面揭示空间特征影响外卖服务使用的普遍规律。基于空间的研究则选取地块作为分析单元,探讨空间环境特征与外卖订单量的关系[20-21]。然而,该类研究在数据获取方面面临较大挑战——由于用户隐私保护的要求,研究者难以直接获取具体的订单配送目的地信息,从而增加了数据处理的复杂性和不确定性。此外,既有研究在探讨外卖影响因素时,常常忽视相邻地块变量的空间自相关性[20-21],可能导致模型结果存在偏差。

1.2 城市食品零售设施可达性对外卖餐食消费行为的影响

既有研究主要关注线下食品消费行为,关于外卖服务使用的实证研究则相对缺少。众多关于线下食品消费行为的研究表明,居住地周边超市、果蔬店等生鲜食品零售设施的匮乏会限制健康食物的获取,从而增加预制和外卖食品的消费频次[22]。近期研究也观察到生鲜食品零售设施可达性与外卖消费之间的负向关联。基于对上海市913 名就业者的问卷调查,研究者发现当受访者家附近500 m 范围内生鲜食品零售店数量增加,外卖消费的几率会显著降低[13]。此外,对深圳市的研究也显示,生鲜零售设施可达性较低地块的外卖订单量更多[20]。

不过,餐馆可达性与使用外卖服务之间的关系可能较为复杂。尽管餐馆可达性与外出就餐行为之间通常存在正向关联[23],但餐馆的存在与外卖服务之间可能既有互补也有竞争关系。一方面,由于许多外卖食品在餐馆后厨中制作,网络平台上的店铺与实体餐馆具有相似性[24],因此实体餐馆的数量和分布在一定程度上反映了外卖食品的可达性,可能与外卖消费量呈正相关。一项基于3 067 名英国居民的研究发现,线上可及的外卖店铺数量与外卖服务使用正向相关。线上可及店铺数量最多的居民使用外卖服务的几率相比店铺数量最少的居民增加了71%[12]。另一方面,堂食与外卖服务之间也存在潜在的竞争关系,附近区域餐馆堂食的增加可能导致外卖订单的减少。王珍珍和何颖(Wang &He)研究发现,外卖订单量与3 km 范围内的餐馆数量呈正向关联,但与1 200 m 范围内的餐馆数量呈现负相关[20]。实体餐馆可达性与外卖使用的关系是否普遍存在双重性,仍需要更多的实证研究进行检验。

1.3 城市建成环境对外卖餐食消费行为的影响

除实体食品零售设施外,非食品设施密度和道路密度等建成环境特征也可能是影响外卖使用行为的潜在因素。在生活服务设施密集的建成环境中,居民进行家外食品购买和外出就餐等活动的倾向性更强[25],可能导致外卖消费频次的减少。深圳市外卖消费研究中,非食品生活服务设施密度与外卖订单量的负相关关系支持了上述观点[20]。然而,以680 名澳大利亚墨尔本市(Melbourne)和阿德莱德市(Adelaide)居民为样本的研究发现,居住地1 500 m 范围内生活服务设施完备的居民虽然更倾向于在居住地附近进行线下食品消费活动,但其与设施不齐全社区的居民在外卖使用频次上并无显著差异[19]。

交通设施条件是可能影响外卖使用的另一项重要建成环境特征。现有研究中对于道路密度与外卖使用行为之间的关系尚不明确。在运用轻量梯度提升机模型探究南京市建成环境与外卖订单量的非线性关系时,研究者发现外卖订单量随着每平方千米主干路数量的增加先是下降,后趋于平稳[21]。相比之下,深圳市的实证研究报告了外卖订单量与道路密度呈正向关联,却与交叉口密度负向相关[20]。综上所述,目前关于道路密度和非食品相关设施密度等因素对外卖使用影响的结论并不统一,需要在未来研究中进一步探索和明晰建成环境指标对外卖使用行为的具体影响。

1.4 人口社会经济特征对外卖餐食消费行为的影响

饮食行为与人口社会经济属性之间存在紧密联系。性别、年龄、受教育程度、收入水平以及小汽车拥有状况等均是饮食行为的常见解释变量[10,26-27]。研究者通过个体受访者的问卷调查探究了上述人口特征对外卖使用的影响。在性别方面,研究发现女性可能比男性更倾向于使用外卖配送服务[12-13]。在年龄方面,国际食品政策研究(International Food Policy Study)的结果显示,18~29 岁的年轻人群使用外卖服务的几率最高[12],随着年龄增长,外卖服务使用几率逐渐下降[28]。此外,该研究还发现,受教育程度较高(拥有本科学位)的受访者更倾向于使用外卖配送服务[12,28]。然而,根据上海市30 个社区的出行行为调查,受教育程度和收入水平在回归模型中并不具有统计显著性。该研究还发现,拥有小汽车的受访者使用外卖配送服务的几率相对较低[13]。这一发现暗示了拥有小汽车在提高实体空间可达性的同时,可能降低了居民对外卖配送服务的依赖。上述基于个体受访者的研究揭示了人口社会经济特征与外卖使用行为之间的潜在联系。然而,在以空间为分析单元的外卖消费研究中,人口变量经常被忽视[20-21]。在空间分析中纳入人口特征的解释变量,将有助于更全面、准确地理解外卖消费行为的影响因素。

2 数据和研究方法

2.1 研究区域和数据来源

笔者选取上海市虹口区作为研究区域,旨在探讨高密度城市区域的空间和人口特征对外卖配送服务使用的影响。虹口区是典型的高密度城区,位于上海市中心城区东北部,总面积为23.48 km2,常住人口约64.8 万人,人口密度高达2.76 万人/km2。选取虹口区为研究区域有利于整合多源食品零售和空间人口数据。2023 年9 月笔者从外卖市场占有率最高的两个网络平台之一①在数据采集期间,饿了么和美团外卖是上海市网络外卖餐食配送服务市场占有率最高的两个平台。采集了网络餐食零售店数据,包括虹口区及其周边3 km 范围内餐饮店铺的名称、月销售量(访问日期前30 天的店铺总订单量)、地址和空间坐标等信息。为尽可能避免因店铺下线导致的数据遗漏,数据采集时间设定在非节假日的10:00—21:00。本研究剔除了咖啡厅、茶艺馆、糕饼店、甜品店和冷饮店,最终得到3 757 家售卖餐食的店铺。实体食品零售店、非食品相关的生活服务类设施和休闲娱乐类设施数据从高德地图应用程序编程接口(API: Application Programming Interface)获取,常住人口、就业人口和人口画像信息则来自基于位置服务(LBS: Location Based Service)数据。

2.2 结果变量:外卖餐食消费总频次和人均外卖餐食消费频次

本研究的结果变量为外卖消费总频次和人均外卖消费频次。在计算结果变量之前,首先需要确定研究所用的空间单元。现有基于空间的外卖使用行为研究通常采用100~1 000 m 不等的格网作为分析单元[20-21],格网尺寸的选取并无固定标准。若选用过小的格网,可能会增加店铺外卖订单空间分配的误差,并且不利于区分不同格网间的建成环境和人口特征;而格网尺寸过大,可能掩盖变量的空间异质性,从而降低对精细化空间管理措施的参考价值。综合以上考虑和原始数据融合的需求,笔者选择以边长300 m 的正方形格网作为分析单元,并据此将虹口区划分为420 个面积相等的区块。由于划分出的格网需覆盖虹口区全境,位于边界的格网单元包含虹口区界外的邻近区域。

鉴于行政区划边界对线上食品配送并不构成实质性约束,笔者还考虑了虹口区边界以外区域的店铺和外卖服务使用需求。分析数据包括虹口区边界3 km 缓冲区内的店铺,以减少忽略研究范围外邻近店铺的外卖配送而可能导致的订单量估计偏差。此外,考虑到店铺的配送目的地范围可能超出研究涉及的格网单元,笔者假设店铺在研究区域内的订单量比例与该店铺配送范围中研究区域面积的占比相等,以避免对格网订单量的过高估计。

由于无法直接获取外卖订单配送地址信息,需要将店铺的外卖月订单量分配到配送范围内的格网单元。已有中国城市外卖配送的研究显示,约12.5%的外卖订单配送距离在1 km 内,37.9%在 2 km 内,70.1%在3 km 内,而4、5、6 km 内的订单占比分别达到83.0%、89.8%和95.5%[20,29]。这表明外卖订单的配送距离主要集中在1~4 km,配送范围环形区域的订单量与距离的关系呈现从0 km 先快速上升后逐渐下降的趋势,其峰值出现在1~2 km 之间,并在6 km 外接近于零。该趋势可通过对数正态函数进行拟合。根据观察,笔者遍历了2~3 之间以0.1 为步长的eμ 可能取值和0~2 之间以0.1 为步长的σ 可能取值的组合,发现μ 为ln(2.3),σ 为 0.6时误差平方和最小,复现了已有研究中订单量与配送距离函数的拟合曲线[20](图1)。

图1 不同配送距离的外卖订单量占比,以及外卖订单距离分布的对数正态函数拟合曲线

注:外卖订单量与距离的对数正态函数关系复现了参考文献[20]中订单量与配送距离关系的拟合曲线。

资料来源:不同配送距离的订单量占比数据源自参考文献[29]

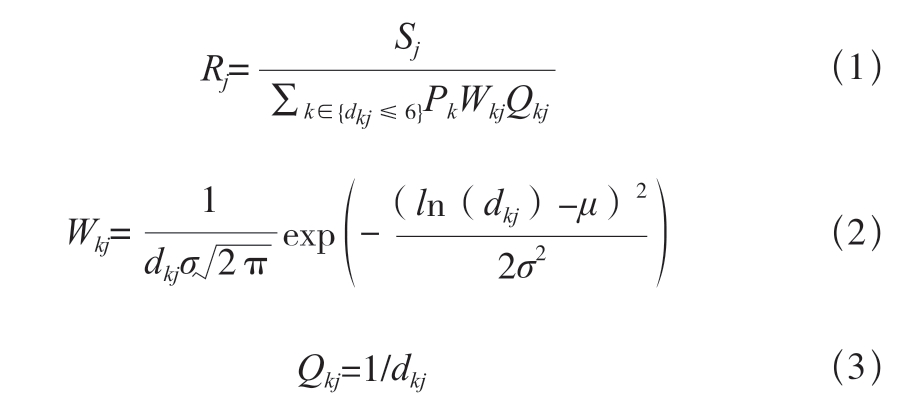

笔者假设格网内来自某店铺的外卖订单量与格网常住人口数正相关,并且订单量与格网到店铺的距离之间存在函数关系。以店铺为圆心的环形区域内的订单量与配送距离的关系符合上述对数正态函数;同时,环形区域涵盖的格网单元数近似正比于配送距离,需消除不同距离面域大小变化对订单量分配的影响。受到两步移动搜索法的启发[30],笔者采用两个步骤将店铺外卖订单分配至格网单元。步骤一是以每个店铺位置j 为中心,搜索最大配送范围6 km 以内的所有格网中心点,并以各个格网常住人口、外卖订单距离分布概率密度以及店铺与格网距离倒数的乘积之和作为分母,计算出店铺订单与服务人口的比例。公式如下:

三个公式中,Rj 为店铺j 的外卖订单与其配送范围内服务人口的比例,Sj 为店铺j 的月订单量,dkj 表示格网k 与店铺j 之间的距离,Pk 为格网k 的常住人口数,Wkj 表示格网k所在环形区域内订单量与其到店铺j 距离的函数关系,Qkj 为dkj 的倒数。

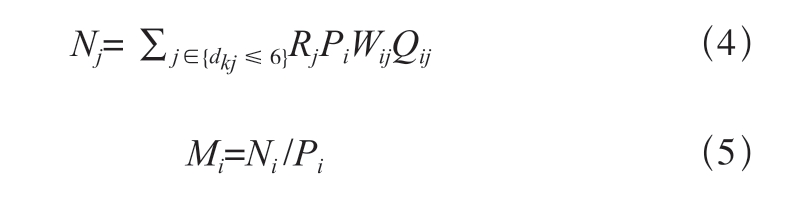

步骤二以每个格网i 为基准,搜寻最大配送距离6 km范围内的所有店铺j。以格网i 常住人口数、订单量距离分布概率密度、店铺与格网距离倒数的乘积为权重,对步骤一得到的店铺订单与服务人口比进行加权求和,以此计算出格网i 的总订单量和人均订单量。公式如下:

公式(4)和(5)中,Ni 表示格网i 的总订单量,Mi 表示格网i 的人均订单量,dij 为格网i 与店铺j 之间的距离,Ri为店铺j 的订单量与服务人口比,Pi 为格网i 的常住人口数,Wij 与Qij 的乘积表示格网i 与店铺j 之间的距离权重。

本方法与两步移动搜索法的主要区别在于,步骤一采用对数正态函数和距离倒数的乘积来替代常用的距离衰减函数,并在步骤二的加权求和过程中增加了人口数量作为权重。以上推算过程旨在得到外卖总订单量,而非可达性研究中常见的设施服务容量与人口的比例。

2.3 解释变量和控制变量

笔者选取的解释变量包括实体食品零售设施可达性、城市建成环境特征以及人口社会经济属性等。生鲜食品零售设施的可达性由格网中心点500 m 和1 200 m 范围内的菜市场、中大型综合超市和生鲜超市的数量来衡量。实体餐馆的可达性以格网中心点500 m 和1 200 m 范围内的售卖餐食的店铺数量测度。500 m 为社区规划标准中菜市场和生鲜超市的服务半径[31],1 200 m 代表15 分钟的步行可达距离。已有研究常以居住地500 m、1 200 m 缓冲区中的食品零售指标来测量居住社区的食品可达性[32-34],近期关于中国城市外卖使用行为的研究也采用了上述距离进行食品环境可达性的度量,与其保持一致便于与现有研究结果进行比较[13,20]。

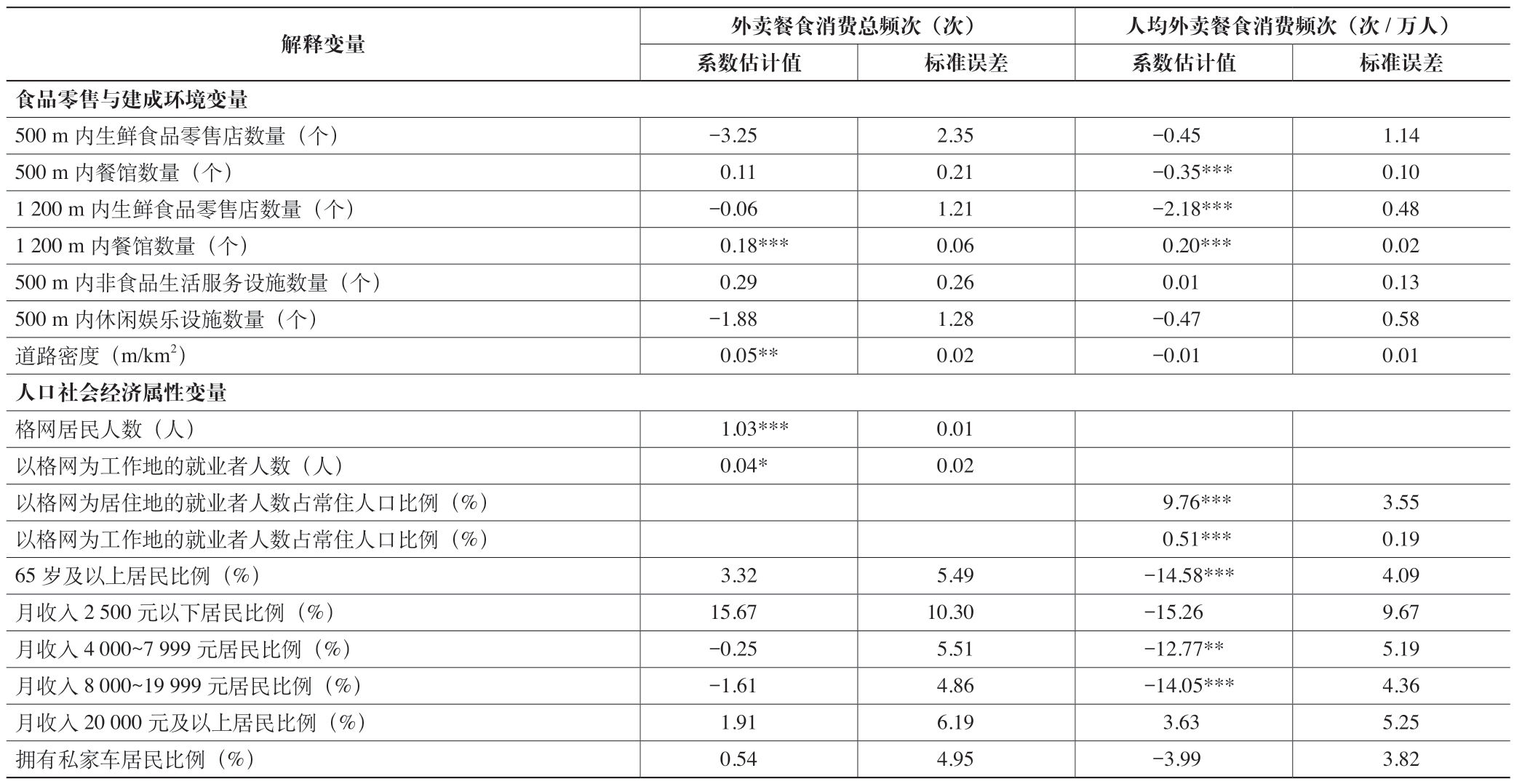

表1 以外卖餐食消费总频次为因变量的空间误差模型结果和以人均外卖餐食消费频次为因变量的空间滞后模型结果(n=399)

注:(1)系数估计值右侧的***、**、*分别表示解释变量在0.01、0.05、0.10 的显著性水平下统计显著。

(2)空间误差模型的系数估计值表示在保持其他解释变量不变的情况下,该解释变量每增加一个单位,因变量的平均变化量。

(3)空间滞后模型的系数估计值表示在保持其他解释变量不变的情况下,空间单元的该解释变量每增加一个单位,对本空间单元因变量直接影响所对应的平均变化量。

(4)表中空白表示对应模型中不涉及该解释变量。

(5)以外卖餐食消费总频次为因变量的空间误差模型拟合对数似然值为-2 779.76,以人均外卖餐食消费频次为因变量的空间滞后模型拟合对数似然值为-2 767.50。

本研究以格网中心点500 m 范围内的道路密度、生活服务类设施数量和休闲娱乐类设施数量表征格网地块的建成环境特征。道路密度定义为每平方千米的道路总长度。为避免共线性,本研究的解释变量未纳入交叉口密度。生活服务类设施包括美容美发店、药店、银行网点、摄影冲印店、洗衣店等非食品店铺。休闲娱乐类设施包括影院、KTV、网吧、棋牌室、健身中心等。格网地块的居住人口和就业人口的数量和比例将分别作为以总消费频次和人均消费频次为因变量模型中的控制变量。人口社会经济属性的解释变量包括年龄、收入和小汽车拥有情况。由于解释变量已包括就业人口数量和比例,为消除多重共线性,研究仅纳入65 岁及以上人口的比例作为年龄解释变量。收入变量具体为:月收入在2 499 元及以下、2 500~3 999 元(参照组)、4 000~7 999 元、8 000~19 999 元和20 000 元及以上的人口比例。需要说明的是,300 m 格网的人口指标是通过汇总其内部包含的9 个100 m 方形格网的数据而得到的。为确保数据的完整性,在剔除超过3 个100 m 格网缺失人口数据的单元后,最终得到399 个300 m 格网作为分析的基础。

2.4 空间误差模型和空间滞后模型

在以外卖消费总频次作为因变量的多元线性回归模型中,模型残差的莫兰指数(Moran’s I)为0.440 并在统计上显著(p<0.01),表明误差项中存在显著的空间自相关。拉格朗日乘数检验结果(RLMerror=160.93,p<0.01)表明,适宜采用空间误差模型(Spatial Error Model)来考察解释变量与外卖消费总频次之间的关系。该模型可表示为:

其中,Y 表示格网地块的外卖消费总频次,X 和β 分别代表解释变量的矩阵和相应的系数,ε 是误差项。考虑到空间单元的格网特征,笔者构建了基于4 个邻近地块单元的空间权重矩阵W。空间自相关系数λ 的估计值为0.79(p<0.01),表明某一地块外卖消费频次的随机波动受到相邻地块的影响。

当以人均外卖消费频次作为因变量时,线性回归模型残差的莫兰指数为0.606 且统计显著(p<0.01)。拉格朗日乘数检验结果(RLMlag=198.78,p<0.01)显示存在显著的空间滞后依赖,因此选用空间滞后模型(Spatial Lag Model)来处理因变量间的空间自相关。该模型可表示为:

其中Y 代表格网地块的人均外卖消费频次,W 是空间权重矩阵,X 和β 分别是解释变量的矩阵和相应的系数,ε 为误差项。空间滞后系数ρ 用于衡量相邻格网因变量值对本格网因变量值的影响程度。模型结果显示ρ 为0.998(p<0.01),表明邻近格网人均外卖消费频次的增加可能导致本格网的人均外卖消费频次相应增加。

3 外卖餐食消费的空间分布和影响因素

3.1 外卖餐食消费总频次和人均外卖餐食消费频次的空间分布

在上海市虹口区,300 m 边长的格网中月外卖消费总频次的中位数为2 111.21,最小值和最大值分别为57.52 和6 149.83。由此计算得到,地均外卖消费总频次的中位数为23 457.89 次/km2。如图2 所示,外卖消费总频次靠前的区域主要位于虹口区中南部,尤其集中在广中路街道南部、四川北路街道、欧阳路街道和嘉兴路街道东部。人均外卖消费频次的中位数为10 019.45 次/万人,其分布范围是7 461.99~21 359.35。人均外卖消费频次总体上呈现南高北低的空间分布特征:北外滩街道和四川北路街道南部的人均外卖消费频次较高,而低值分布在凉城新村、江湾镇和曲阳路三条街道。

图2 上海市虹口区地均外卖餐食月消费频次(次/km2)和人均外卖餐食月消费频次(次/万人)

注:为了展现外卖消费频次的空间分布趋势,本图采用了反距离权重插值法,在300 m 格网中心点的基础上创建了连续的趋势面。

3.2 实体食品零售可达性对外卖餐食消费频次的影响

回归模型结果如表1 所示。在1 200 m 范围内,生鲜食品零售店数量对人均外卖消费频次有显著的负向影响。具体来说,超市和菜市场的数量每增加10 家,相应的格网单元中每万人外卖消费频次平均减少21.81 次(p<0.01)。然而,生鲜食品零售店的数量与外卖消费总频次之间的关系并不显著。

人均外卖消费频次受到餐馆数量的影响,呈现出与距离相关的变化趋势。当餐馆数量在500 m 范围内增加时,人均外卖消费频次会显著减少;而餐馆数量在1 200 m 范围内增加时,人均外卖消费频次则明显上升。根据模型分析,500 m 内每增加10 家餐馆,每万人的月外卖消费频次平均减少3.53 次(p<0.01);与之相对,1 200 m 范围内每增加10 家餐馆,则每万人的外卖消费频次增加1.98 次(p<0.01)。这种差异可以解释为,近距离内餐馆数量的增加,为居民提供了更多直接外出就餐的选择,可能减少了外卖的需求;而在稍远距离的生活圈内,尽管餐馆仍然步行可达,但由于出行时间相对较长,居民可能更倾向于选择外卖服务。此外,研究还发现,1 200 m 范围内的餐馆数量与外卖消费总频次之间存在显著的正向关系,而500 m 范围内餐馆的数量与外卖消费总频次无显著关联。

3.3 建成环境特征对外卖餐食消费频次的影响

模型分析显示,道路密度与外卖消费总频次之间存在显著的正向关系,这一发现与深圳市的实证研究结果相一致[20]。先前的研究已经指出,街道密度较高的区域更有利于主动出行[35],从而促进外出就餐等室外活动的参与。本研究中发现的外卖消费总频次与道路密度的正向关联可能表明,道路密度较高的区域由于提供了更多的餐食选择和便捷的配送条件,会同时增加外出就餐和外卖消费的频次,进而可能导致家内烹饪活动的减少。然而,模型未发现道路密度与人均外卖消费频次之间存在显著的关联。考虑到虹口区作为一个典型的高密度城区,其实体餐饮业已经相当成熟,即使在道路密度相对较低的区域,居民也能找到邻近的餐馆,因此人均外卖消费频次在不同道路密度的建成环境中并无显著差异。此外,在本研究中,非食品相关的生活服务类设施数量、休闲娱乐类设施数量与外卖消费频次之间并未显示出显著的关联性。

3.4 人口社会经济属性与外卖餐食消费频次的关联

格网地块内的常住居民数量与外卖消费总频次呈现显著的正向关联,居民每增加1 人,外卖消费总频次相应增加1.03次(p<0.01)。同时,格网内的就业人数与外卖消费总频次之间也表现出接近统计显著的正向关系(p<0.10)。这表明居民和就业者均是外卖服务的主要消费人群,其数量的增加意味着外卖市场潜在需求的增长。

以某格网为工作地的就业者①以格网为工作地的就业者由两部分组成:一部分是同时在该格网居住并就业的居民,另一部分是居住在其他格网但在该格网就业的居民。数量与该格网内常住人口数量的比值越高,人均外卖消费频次越多。这反映出在工作活动带来的时间压力下,职场人群更倾向于选择外卖服务以节省时间。此外,居住、就业在同一格网的居民比例也对人均外卖消费频次产生显著的正向影响。这一发现暗示,相较于非就业人群,就业者即便在归家之后,外卖消费频次仍旧保持在较高水平,从而提升了其居住地的人均外卖消费频次。这一现象背后可能涉及时间压力、消费习惯等多重因素,需要进一步深入探究。

尽管人口社会经济属性变量并未显著影响外卖消费的总频次,但年龄和收入对人均外卖消费频次产生了显著的影响。模型结果显示,随着65 岁及以上居民比例的上升,人均外卖消费频次显著下降(p<0.01),反映出高龄人群对外卖服务的需求相对较低。高龄人群可能一方面出于生活习惯和经济考量,倾向于选择家庭烹饪这一既经济又健康的餐饮方式;另一方面,由于高龄人群在信息社会中可能面临“数字鸿沟”,使用手机外卖应用不够熟练,降低了对外卖服务的接受度和使用频率。月收入处于4 000~7 999 元(p<0.05)和8 000~19 999 元(p<0.01)的居民比例与人均外卖消费频次呈现负向关联,表明中高收入人群的外卖消费频次也相对较低。然而,模型并未发现拥有小汽车居民比例与外卖消费频次之间存在显著关联。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究以上海市虹口区为例,结合网络食品零售、建成环境和人口等多源数据,探讨了高密度城市区域的空间和人口特征对外卖餐食配送服务使用的影响。通过拓展两步移动搜索法,笔者综合考虑了人口数量、外卖订单量的配送距离分布,以及不同配送距离的面域尺寸等因素,进而由店铺订单量推导出格网空间单元的外卖消费频次。结果显示,高外卖消费总频次的格网单元主要集中在虹口区中南部,人均外卖消费频次在空间分布上呈现南高北低的趋势。

利用空间计量模型,笔者进一步探究了食品零售、建成环境特征以及人口社会经济属性等因素对外卖消费的影响。相较于已有文献,本研究主要在以下三个方面推进了外卖消费行为影响因素的实证分析。首先,研究不仅关注外卖消费总量,还深入分析了人均外卖消费频次这一体现消费强度的关键结果变量;其次,在食品零售与建成环境特征的基础上,研究还纳入了就业人口数、就业人口比例、收入等人口特征作为解释变量;最后,通过空间计量模型,研究有效处理了结果变量和模型残差的空间自相关对模型估计的影响。

实证分析的主要发现如下。(1)生鲜食品零售店数量虽与外卖消费总频次无显著关联,但1 200 m 范围内生鲜食品零售店数量对人均外卖消费频次具有显著负向影响。(2)餐馆数量与外卖消费总频次正向相关,但这一影响仅在使用1 200 m 缓冲区测度餐馆可达性时显著。(3)人均外卖消费频次与餐馆数量的关系与距离相关,近距离(500 m 范围内)餐馆数量增加会导致人均外卖消费频次下降,而稍远距离(1 200 m 范围内)餐馆数量增加会提升人均外卖消费频次。(4)道路密度与外卖消费总频次呈显著的正相关,但与人均外卖消费频次无显著关联。(5)居民和就业者数量均对外卖消费总频次有显著的正向影响。(6)无论是以格网为居住地还是为工作地的就业者比例,均对人均外卖消费频次有显著正向效应。(7)高龄和中高收入人群比例较高可能会降低人均外卖消费频次。

4.2 外卖餐食消费影响因素研究对城市规划的启示

外卖消费的影响因素研究为通过城市规划促进公众健康和城市活力提供了启示。首先,改善居民步行范围内的生鲜食品零售设施布局是提升膳食健康水平的关键。已有研究发现,社区(居住地附近500 m)范围内的生鲜食品零售可达性与外卖消费显著负相关[13,20]。在本研究中,尽管500 m范围内的生鲜食品零售店不具显著影响,但在1 200 m 范围内,生鲜食品零售店数量的增加显著降低了人均外卖消费频次。这揭示了提高步行范围内生鲜食品零售设施的可达性,可能有助于减轻居民对外卖餐食的依赖。特别是在高密度城市区域,外卖消费选择丰富且配送时间成本相对较低,更应注重提高生鲜食品零售设施的多样性与可达性。在规划实践中,不仅要通过控制性详细规划来确保菜市场和生鲜食品店的基本供应[36],还应抓住社区生活圈规划编制和社区规划师介入的契机,加强对食品零售环境优化的关注。通过引导不同服务能级的综合超市、生鲜超市、蔬菜超市、菜市场和豆制品专卖店等多样化非即食食品零售设施的合理选址,为居民提供更加丰富、便捷的生鲜食品消费选择,从而增强家庭备餐的可行性和吸引力,有效应对外卖餐食的竞争。

其次,在高密度城市区域,道路密度或许并非调控外卖消费的理想建成环境指标。笔者观察到,道路密度与外卖消费总量之间存在显著的正向关联,这与已有研究的发现[20-21]相符。然而,基于虹口区这一高密度城区的实证分析并未发现道路密度与人均外卖消费频次之间存在明显的联系。在餐饮零售密集且外卖配送服务市场成熟的高密度地区,单纯增加路网密度可能并不会对人均外卖使用频次产生显著影响。与空间层面的建成环境密度相比,个体层面的因素如出行能力、时间制约以及消费偏好与习惯等,对外卖消费行为的影响可能更为显著。在多尺度、多维度社会生态因素的复杂作用下,城市居民食品消费行为对建成环境的响应表现出不确定性,在现实中可能难以通过简单地调整建成环境密度指标来直接调控膳食结果。因此,城市规划师和公共健康政策制定者需要从优化食品环境、改善出行条件、培养健康生活方式等多个方面出发,对健康膳食促进策略进行系统性和综合性的设计。

再次,在外卖配送服务日益普及的背景下,城市街道的线下商业活力正面临冲击。外卖消费不仅逐步替代了家庭烹饪,还可能减少居民外出就餐的频率[37],从而导致街道人流量的减少和线下商业活力的衰退。然而,增加实体餐饮设施并不一定能带动街区人流的增加。笔者探讨了餐馆空间布局与外卖消费频次之间的关系,发现距离因素在该关系中起到重要作用。具体而言,在社区范围内增加餐馆数量有助于降低人均外卖消费频次;但在社区生活圈范围内增加餐馆数量,可能给居民提供更多外卖选择,反而促进了外卖服务的频繁使用。笔者还发现,1 200 m 范围内的餐馆数量对外卖消费总频次具有显著的正向影响,但这一关系在深圳市的研究中呈现出负向关联[20],因此实体餐馆与外卖消费关系受距离影响的具体阈值有待进一步探究。在商业设施布局规划中,应综合考虑堂食与外卖服务之间的关系以及出行成本对两者关系的潜在作用,以更好地满足居民多元化的餐饮消费需求,同时促进线下商业活力的提升。

4.3 研究局限与展望

本研究仍存在一些局限。首先,研究推算的外卖消费频次分布可能与实际状况存在一定出入,从而产生测量误差。在估算过程中,研究不仅纳入了虹口区边界外的店铺,还考虑了订单量与配送距离之间的非单调关系以及不同距离上环形面域大小的影响,使估算结果更接近实际。若能获取真实的订单配送目的地数据,可对外卖消费频次估算值进行校验,进一步提升分析结果的精确度。其次,尽管针对虹口区的研究发现对于我国超大城市的高密度城区具有一定代表性,但并不能反映郊区、乡镇等低密度区域的情况。未来研究可拓展至更大范围和其他类型的城市,以探究不同建成环境中外卖消费影响因素的差异。再次,本研究未对格网的用地功能进行区分。后续研究需考虑不同功能区域(如居住、商业、办公、绿地等)餐食消费影响因素可能存在的差异。第四,并非所有外卖餐食都对健康有负面影响。未来研究可按外卖餐品的健康程度进行分类[38],以更准确地揭示其膳食健康效应。第五,本研究虽然探究了就业者人数和比例对外卖消费的影响,但仍未能充分考虑时间压力、餐饮偏好、烹饪技能和意愿等与膳食行为紧密相关的因素。这是基于空间的外卖使用行为研究的共性问题,未来研究需更加关注上述因素,尤其是长时工作、长距离通勤、育儿照护等所产生的时间压力对食品消费方式选择的影响。最后,外卖消费影响因素研究为数实融合时代的食品环境研究提供了一个良好的起点。未来研究可进一步探索外卖在城市食品环境演变和膳食行为塑造中的作用机制,并深入探讨网络食品零售给城市食品环境规划带来的新的可能性,从而为提升城市活力和促进健康饮食提供有力支撑。

感谢上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室、高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室的LBS 数据支持;谭若虚、徐云翼、于登登三位老师的有益讨论,王珍珍老师提供的文献信息;以及匿名评审专家对论文提出的宝贵意见,作者获益匪浅。

[1] 中国互联网络信息中心.第53 次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2024-03-22)[2024-06-18].https://www.cnnic.net/n4/2024/0322/c88-10964.html.

[2] DAI X,WU L,HU W.Nutritional quality and consumer health perception of online delivery food in the context of China[J].BMC public health,2022,22(1): 2132.

[3] CELNIK D,GILLESPIE L,LEAN M E J.Time-scarcity,ready-meals,illhealth and the obesity epidemic[J].Trends in food science and technology,2012,27(1): 4-11.

[4] MAIMAITI M,ZHAO X,JIA M,et al.How we eat determines what we become: opportunities and challenges brought by food delivery industry in a changing world in China[J].European journal of clinical nutrition,2018,72(9): 1282-1286.

[5] BURGOINE T,FOROUHI N G,GRIFFIN S J,et al.Associations between exposure to takeaway food outlets,takeaway food consumption,and body weight in Cambridgeshire,UK: population based,cross sectional study[J].BMJ: British medical journal,2014,348: g1464.

[6] LEY S H,HAMDY O,MOHAN V,et al.Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies[J].The lancet,2014,383(9933): 1999-2007.

[7] MILLS S,WHITE M,BROWN H,et al.Health and social determinants and outcomes of home cooking: a systematic review of observational studies[J].Appetite,2017,111: 116-134.

[8] ZHOU Y,SHAN Y,GUAN D,et al.Sharing tableware reduces waste generation,emissions and water consumption in China’s takeaway packaging waste dilemma[J].Nature food,2020,1(9): 552-561.

[9] CASPI C E,SORENSEN G,SUBRAMANIAN S V,et al.The local food environment and diet: a systematic review[J].Health &place,2012,18(5):1172-1187.

[10] FULLER D,CUMMINS S,MATTHEWS S A.Does transportation mode modify associations between distance to food store,fruit and vegetable consumption,and BMI in low-income neighborhoods?[J].American journal of clinical nutrition,2013,97(1): 167-172.

[11] 严亚磊,于涛.食物环境对不同收入群体生理健康的影响差异——以南京市为例[J].现代城市研究,2020(11): 110-117.

[12] KEEBLE M,ADAMS J,VANDERLEE L,et al.Associations between online food outlet access and online food delivery service use amongst adults in the UK: a cross-sectional analysis of linked data[J].BMC Public health,2021,21(1): 1-12.

[13] LI L,WANG D.Do neighborhood food environments matter for eating through online-to-offline food delivery services?[J].Applied geography,2022,138: 102620.

[14] LIU S,JIANG H,CHEN S,et al.Integrating Dijkstra’s algorithm into deep inverse reinforcement learning for food delivery route planning[J].Transportation research part e: logistics and transportation review,2020,142: 102070.

[15] SEGHEZZI A,WINKENBACH M,MANGIARACINA R.On-demand food delivery: a systematic literature review[J].The international journal of logistics management,2021,32(4): 1334-1355.

[16] KEEBLE M,ADAMS J,BURGOINE T.Changes in online food access during the COVID-19 pandemic and associations with deprivation:longitudinal analysis[J].JMIR public health and surveillance,2023,9:e41822.

[17] ZHANG S,LUAN H,ZHEN F,et al.Does online food delivery improve the equity of food accessibility? a case study of Nanjing,China[J].Journal of transport geography,2023,107: 103516.

[18] KEEBLE M,ADAMS J,BISHOP T R,et al.Socioeconomic inequalities in food outlet access through an online food delivery service in England: a cross-sectional descriptive analysis[J].Applied geography,2021,133: 102498.

[19] OOSTENBACH L H,LAMB K E,THORNTON L E.Is having a 20-minute neighbourhood associated with eating out behaviours and takeaway home delivery? a cross-sectional analysis of ProjectPLAN[J].BMC public health,2022,22(1): 1-12.

[20] WANG Z,HE S Y.Impacts of food accessibility and built environment on on-demand food delivery usage[J].Transportation research part d: transport and environment,2021,100: 103017.

[21] GUO Z,ZHANG F,JI Y.Investigating the nonlinear relationship between takeout order demand and built environment under different periods of COVID-19[J].Journal of advanced transportation,2023(1): 5248888.

[22] WALKER R E,KEANE C R,BURKE J G.Disparities and access to healthy food in the United States: a review of food deserts literature[J].Health and place,2010,16(5): 876-884.

[23] PINHO M G M,MACKENBACH J D,CHARREIRE H,et al.Spatial access to restaurants and grocery stores in relation to frequency of home cooking[J].International journal of behavioral nutrition and physical activity,2018,15:1-9.

[24] 王培露,何仲禹.O2O 背景下高校餐饮环境、大学生餐饮行为与个体BMI 关系研究[J].西部人居环境学刊,2021,36(4): 75-81.

[25] LEE J,HE S Y,SOHN D W.Potential of converting short car trips to active trips: the role of the built environment in tour-based travel[J].Journal of transport and health,2016,7: 134-148.

[26] BURGOINE T,SARKAR C,WEBSTER C J,et al.Examining the interaction of fast-food outlet exposure and income on diet and obesity:evidence from 51,361 UK Biobank participants[J].International journal of behavioral nutrition and physical activity,2018,15(1): 1-12.

[27] MACKENBACH J D,WIDENER M J,VAN DER GAAG E,et al.Surveyderived activity space-based exposures to fast food outlets and their crosssectional associations with use of fast food outlets,diet quality and BMI[J].Health &place,2023,79: 102966.

[28] KEEBLE M,ADAMS J,SACKS G,et al.Use of online food delivery services to order food prepared away-from-home and associated sociodemographic characteristics: a cross-sectional,multi-country analysis[J].International journal of environmental research and public health,2020,17(14): 5190.

[29] 孟妍.互联网环境下外卖物流配送模式选择研究[D].西安: 西安电子科技大学,2018.

[30] LUO W,QI Y.An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA)method for measuring spatial accessibility to primary care physicians[J].Health &place,2009,15(4): 1100-1107.

[31] 自然资源部.社区生活圈规划技术指南[S].北京: 中华人民共和国自然资源部,2021.

[32] LARSEN K,GILLILAND J.Mapping the evolution of “food deserts” in a Canadian city: supermarket accessibility in London,Ontario,1961-2005[J].International journal of health geographics,2008,7: 16.

[33] LIU B,WIDENER M,BURGOINE T,et al.Association between timeweighted activity space-based exposures to fast-food outlets and fast-food consumption among young adults in urban Canada[J].International journal of behavioral nutrition and physical activity,2020,17(1): 1-13.

[34] LIU B,WIDENER M J,SMITH L G,et al.Disentangling time use,food environment,and food behaviors using multi-channel sequence analysis[J].Geographical analysis,2022,54(4): 881-917.

[35] ELDEEB G,MOHAMED M,AND PÁEZ A.Built for active travel?investigating the contextual effects of the built environment on transportation mode choice[J].Journal of transport geography,2021,96: 103158.

[36] 彭科,刘建阳,李超骕.食物环境研究的意义、议题与挑战[J].国际城市规划,2022,37(6): 58-66.DOI: 10.19830/j.upi.2020.299.

[37] SAFIRA M,CHIKARAISHI M.The impact of online food delivery service on eating-out behavior: a case of Multi-Service Transport Platforms (MSTPs)in Indonesia[J].Transportation,2023,50(6): 2253-2271.

[38] CONG N,ZHAO A,KWAN M P,et al.An indicator measuring the influence of the online public food environment: an analytical framework and case study[J].Frontiers in nutrition,2022,9: 818374.