西方发达国家的经验表明,随着城市化进程不断向城市以外延展,城市和乡村腹地越来越紧密地交织在一起,城乡之间已发生多种融合,主要表现为人口在城乡间双向流动,土地利用呈现混合性和多样性,乡村经济非农化以及城乡产业结构趋同化,城乡居民认知和观念差异缩小等特征[1-2]。作为城市化水平较高的国家之一,瑞士一直被认为是城市与乡村均衡发展的典型案例。在瑞士,乡村拥有不输于城市的便捷性和舒适度,居民在城乡之间的生活差距较小,人们的日常生活、经济活动、基础设施及其利用在城市和乡村中紧密交织并相互融合。甚至众多学者用Grande Ville(大城市)、dezentralisierte Großstadt(去中心化城市)、Ville-Territoire(城市地区)、Stadtland Schweiz(城市国家)等看似描述城市的词汇来描述瑞士整个国家,一定程度上体现出其国土城乡融合发展的状态[3-4]。鉴于此,文章通过回顾瑞士空间规划体系的发展历程,梳理其城乡融合特征,总结其在城乡融合视角下的乡村规划经验,以期为其他国家和地区的城乡融合发展以及乡村规划与建设提供有益启示。

1 瑞士的城乡发展特征

1.1 城乡空间布局与发展模式

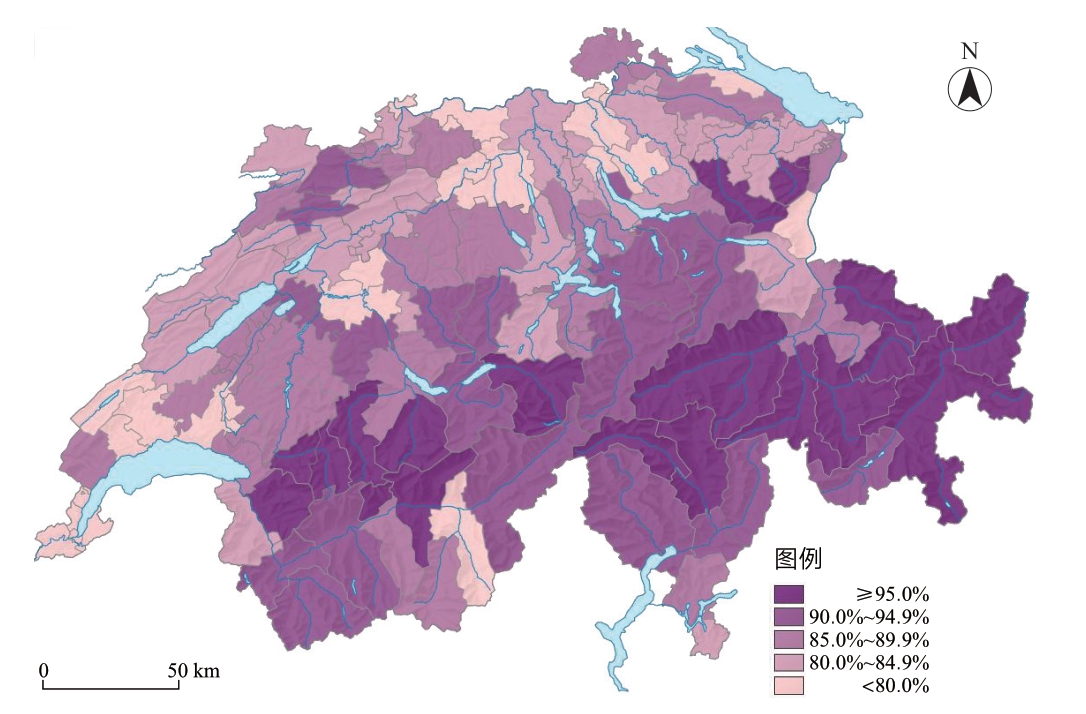

早在1763 年,卢梭对瑞士的描述就曾揭示了一个独特的地理和社会结构。他认为“瑞士像一座分为13 个区域的巨大城市,一些区域位于山谷,一些区域位于斜坡,还有一些区域位于山顶。这是因为瑞士的住宅均匀地分散分布在各地,村庄遍布整个教区,城市覆盖整个国家”[5]。这种“去中心化”(decentralization)现象,与通常的郊区化现象不同,不是从城市中心向外扩散的过程,而是根植于瑞士的地理特征和制度背景[6]。瑞士多山的地形限制了大规模连绵居民点的形成,促使工业区、住宅区等建成区分散布局,在权力下放和地区高度自治的联邦政治体制的影响下,至今仍然保持着建成区的分散化布局[4](图1)。

图1 2018 年瑞士建成区示意图

资料来源:作者根据瑞士联邦统计局网站https://s.geo.admin.ch/fl75blggvk1z 绘制

1980 年代中期以来,在经济复苏和城市化进程加深的背景下,瑞士的空间战略发生了显著变化。这一时期,瑞士开始倾向于采用主流的城市增长模式,其规划和治理重心逐步转向空间集聚化和“大都市化”(metropolization)[7-8] 。1999年,瑞士《联邦宪法》经过修订,更加强调城市的重要性,并制定了针对集聚区空间开发利用的集聚政策,开启了瑞士大都市化规划的全新时代。大都市化的风险在于,这种以城市增长为主导的模式可能会忽视瑞士特有的非极化、多中心、地域平等的格局,以及遍布城乡的基础设施资本,导致对原有均衡发展模式的削弱。学术界针对这一趋势提出了批判性的思考,认为大都市化发展方式可能“无法与其他地区产生协同效应”,反而导致“社会不平等和排斥现象的增长”[3,9]。针对这些挑战,有学者提出了“水平大都市”的空间发展理论和愿景,强调城乡要素自由流动、基础设施均等配置的国土平衡发展。

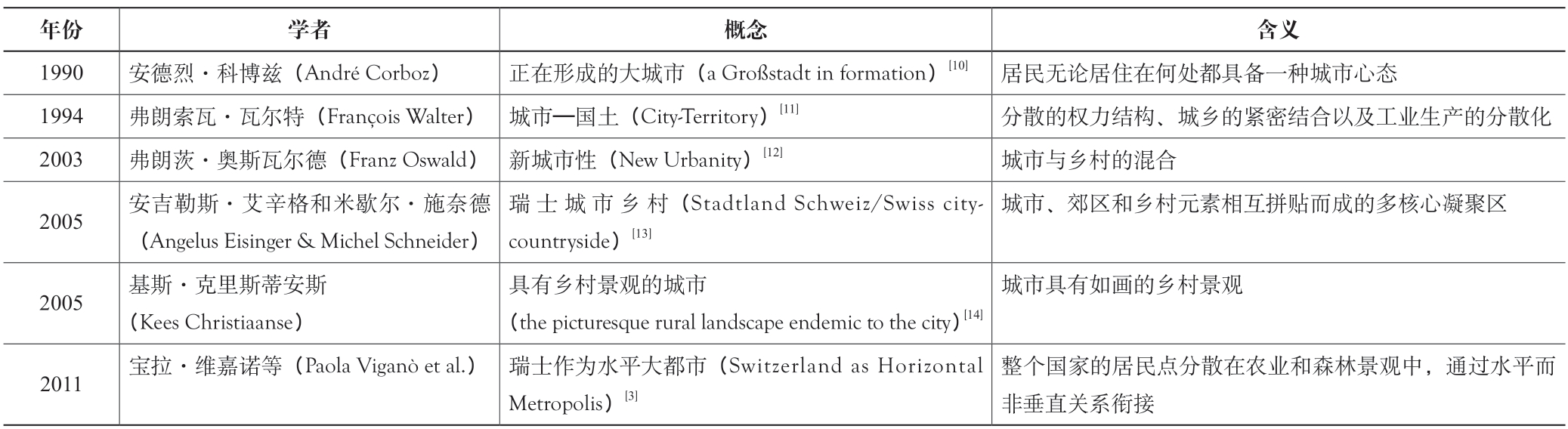

即使经历了大都市化的战略转变,瑞士仍然保持着其独特的“整个国家作为一个城市”(country as a city)的形象,客观上仍呈现为城乡融合发展的状态。对此有多位学者曾做过描述和阐释(表1),共同描绘出瑞士城乡融合的图景:聚居点分散且与农业和森林景观深度融合,城市与乡村紧密结合且具有乡村景观。

表1 学术界对瑞士“城乡融合”发展状况的阐释

1.2 城乡融合的特征解析

既有研究通过构建综合评价指标体系或其他分析方法对城乡融合发展水平进行测度,并从人口、空间、经济、社会等方面归纳城乡融合的内涵特征[2,15-16]。考虑到瑞士的实际发展情况以及城乡数据的可获得性,本文旨在从人口融合、经济融合、空间融合、社会融合等方面来解析其城乡融合特征。

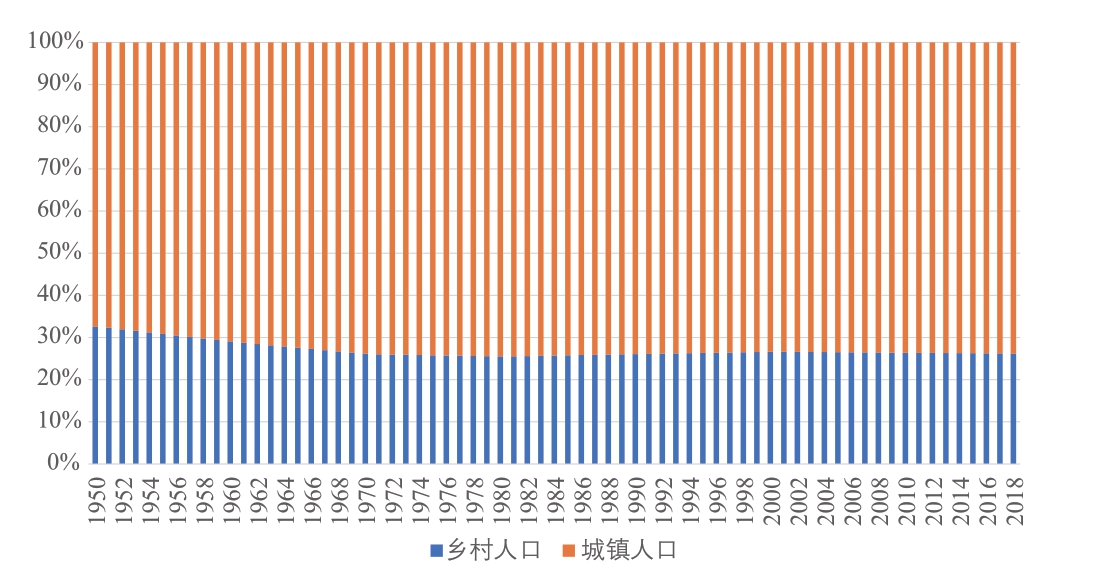

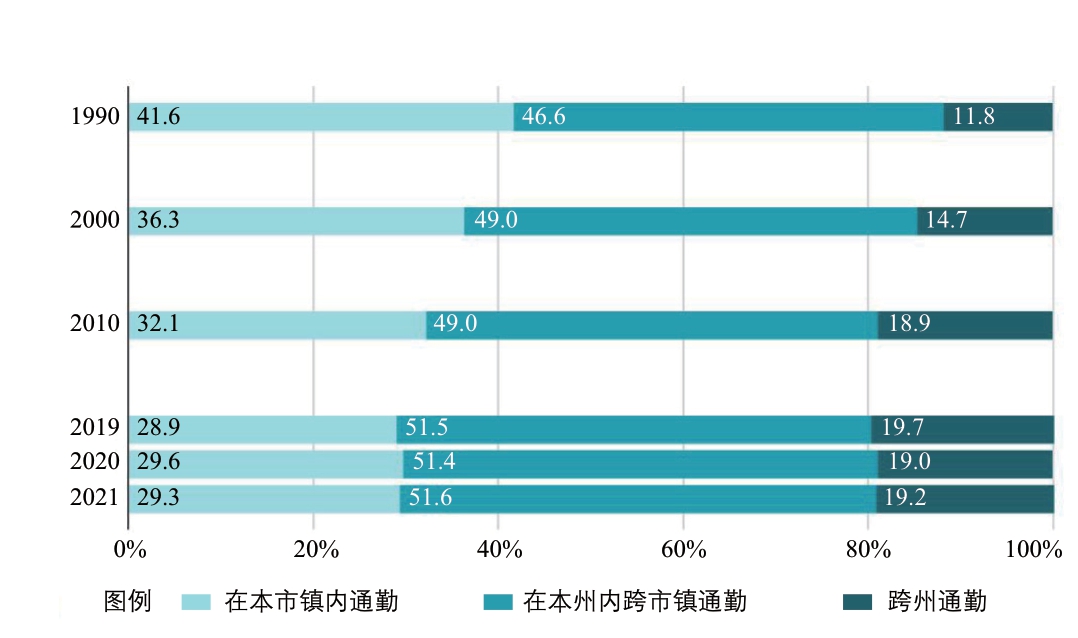

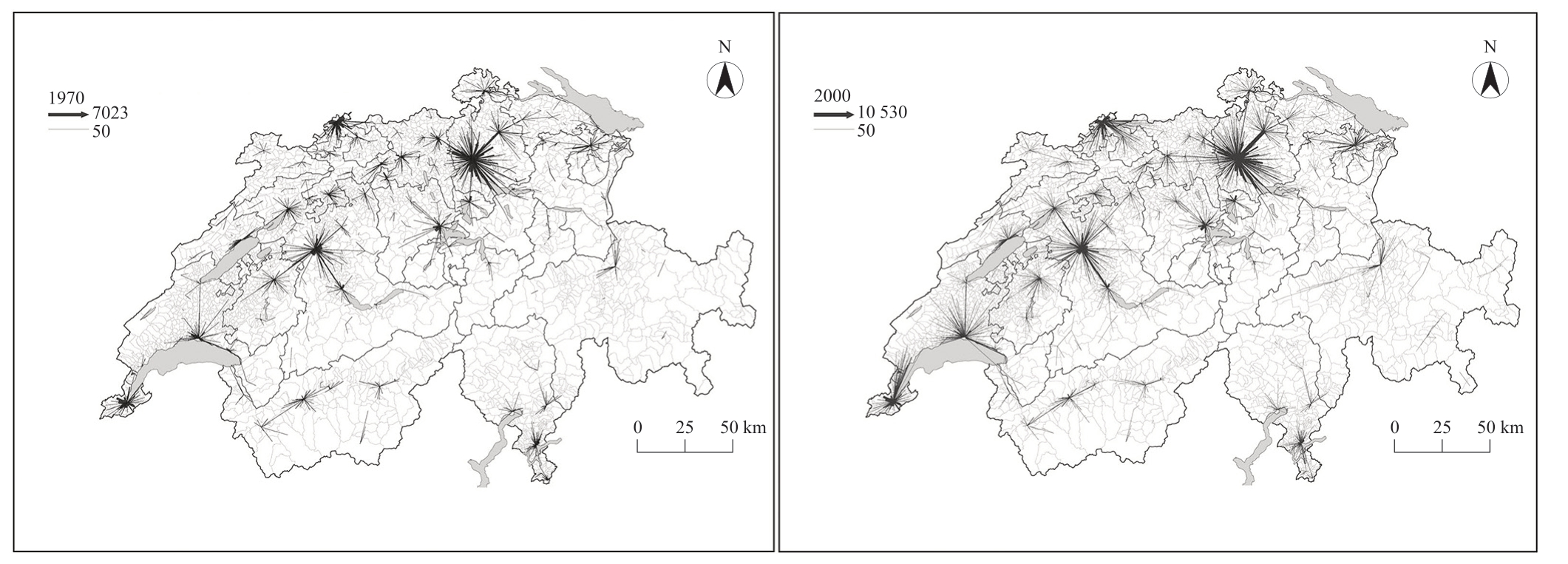

在人口融合方面,瑞士表现出城乡人口结构稳定且双向流动频繁的特征。1970 年代以后,瑞士城乡人口结构趋于稳定,即使在1980 年代中期以后的大都市化趋势中,人口在城乡之间的分布并未发生显著变化(图2)。同时,城市中心主义的发展模式促进了城市中心地区就业机会的增长,导致城市中心与其郊区之间的通勤流量显著增加。2021 年,瑞士约有350 万的就业通勤人员,其中71%为跨市镇通勤人员,远高于1990 年的58%[17](图3);且有学者通过对瑞士通勤流量的历时变化分析指出,相互加强的通勤联系主要发生在中心城市及其腹地之间[18](图4)。另有研究表明,随着时间的推移,瑞士主要的人口流动越来越局限于大都市地区内部[19]。除了大都市郊区居民向中心城市的日常通勤流动外,瑞士的城乡人口流动还显著表现在城市地区居民向乡村和山区的休闲流动。这种流动主要由城市人口的周末休闲旅行习惯所驱动,如春夏秋季的徒步活动和冬季的滑雪活动。

图2 1950 年以来瑞士的城乡人口结构

资料来源:作者根据联合国经济和社会事务部人口司网站https://population.un.org/绘制

图3 1990 年以来瑞士的通勤情况

资料来源:瑞士联邦统计局通勤结构调查(https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/mobility-transport/passenger-transport/commuting.html)

图4 1970 年与2000 年瑞士每个市镇的最大通勤流量(单位:人次)

资料来源:参考文献[18]

在经济融合方面,瑞士表现出城乡功能联系紧密,收入差距较小的特征。通常来讲,城乡高度融合的农村地区的产业结构特征与城市地区日益趋同,农业占比较小,而制造业、服务业等非农产业在城市地区和乡村地区均占据重要地位[2]。2020 年,瑞士GDP 约74%来自服务业,25%来自工业,农业部门的贡献率不到1%,农业从业人口不到总人口的2%[20]。事实上,超过99%的瑞士企业为员工少于250 人的中小企业,它们提供了全国大约2/3 的就业岗位,尤其是在南部多山、多乡村的地区提供了相当高比例的岗位(图5)。瑞士的乡村地区除了作为农业生产和农民生活的环境外,还发挥着其他重要的功能,既作为经济和娱乐中心,同时也具有较高的自然和景观价值。城市和乡村地区之间的功能联系越来越强,主要体现在城市为乡村提供就业岗位,乡村为城市提供休闲资源,城乡经济上相互关联,自然资源跨区域利用(如跨越城乡的公园)[21]。在城乡收入上,2019 年瑞士家庭平均年收入为125 000 美元,城乡收入比约为1.15,城乡居民收入差距水平相对较为合理[22]。且研究表明,贫困人口在瑞士的城市和乡村地区之间几乎平均分布,城市贫困人口的总体比例为7%,乡村为5%[23]。

图5 2020 年瑞士中小企业就业岗位占比分布

资料来源:瑞士联邦统计局https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/17415_7423_7421_7261/26972.html

在空间融合方面,瑞士表现出城乡界限模糊、城市与乡村元素充分混合的特征。与欧洲大多数地区相似,瑞士的国土空间并非典型的“城市—乡村”模式,而是在城市与乡村之间形成了所谓的“中间国土”(territories-in-between)[24]。从2012 年起,瑞士采用了城乡类型学(Urban-Rural Typology)的分类方式,将国土划分为城市、乡村以及二者之间的中间地带,在这些中间地带,城市和乡村的特征相互交织,界限变得模糊不清。在其发展过程中,土地覆盖变化非常明显和迅速,而土地用途的改变则通常是以小规模增长的方式逐渐进行,还有部分土地在官方数据上依旧保持着“农业用地”的记录,但实际用途已经变得多功能和多样化,涌现出新的经济活动[25-27]。例如:布勒(Bulle)是瑞士的一个市镇,布勒火车站周边的城乡“中间地带”在近十年经历了快速的发展,新建了大量住宅区和酒店、餐饮等休闲区(图6)。现今,这一地区的面貌呈现出城市与乡村元素的充分混合(图7),被称为“乡下的城市”。这种现象在瑞士相当普遍,正如瑞士文化学家康拉德·库恩(Konrad Kuhn)所说:“在瑞士,人们往往难以分辨城市在哪里结束,乡村又是从哪里开始”[28]。

图6 瑞士布勒火车站周边城乡混合地区的用地变化

资料来源:谷歌地球卫星影像

图7 瑞士布勒城乡“中间地带”的面貌

资料来源:https://www.swissinfo.ch/chi/business/47610882

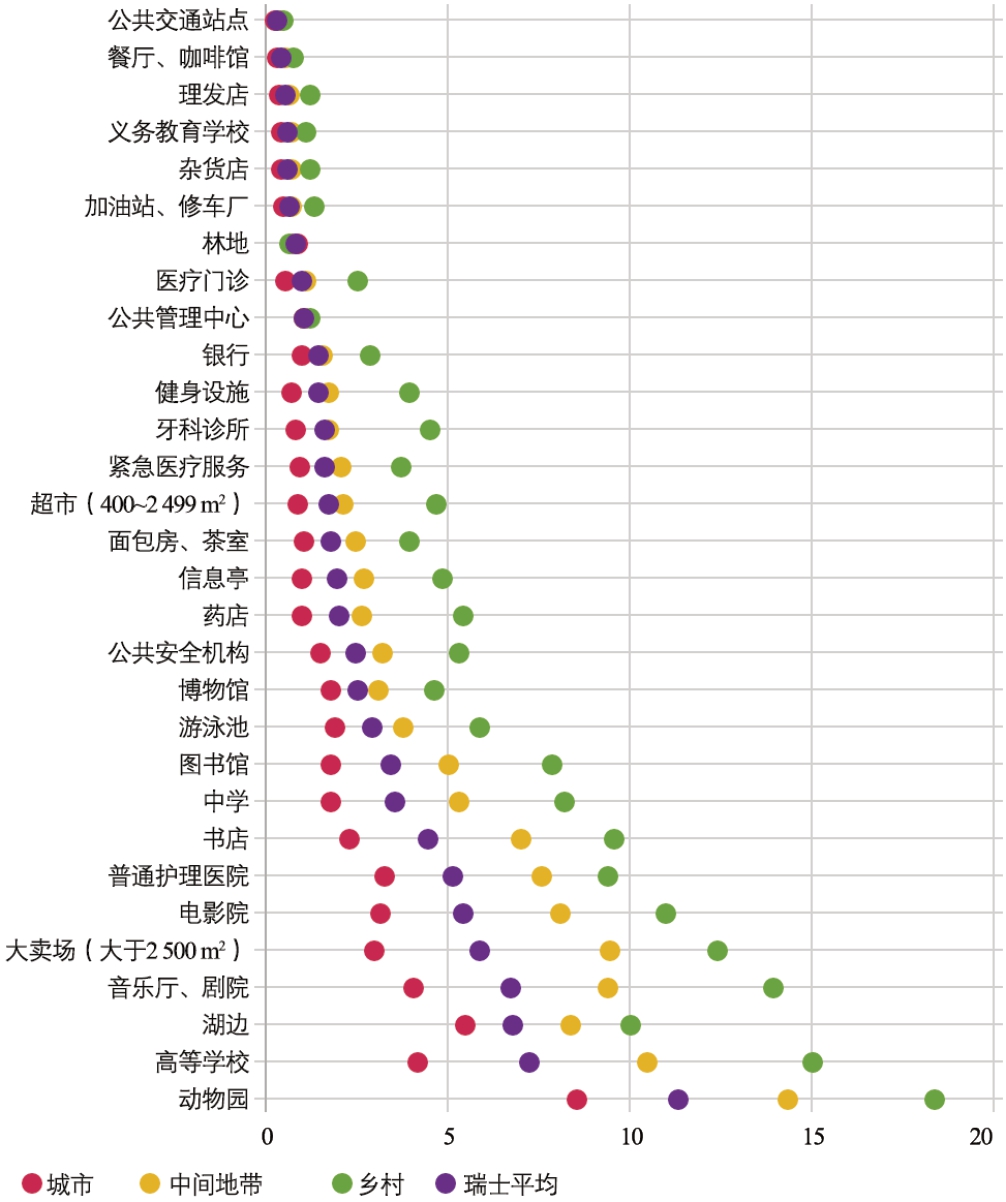

在社会融合方面,瑞士体现出基础设施完善、公共服务均等、城乡居民生活水平差距较小的特征。瑞士拥有紧密的基础设施网络,包括道路、铁轨、电力线、手机信号塔、广播设施等。得益于相对较小的国土面积和高效的交通基础设施,瑞士的城乡通勤一直非常便利。2021 年的数据显示,每位瑞士居民平均每天在瑞士境内通勤约30 km[17]。此外,瑞士城乡地区不存在“数字鸿沟”,根据欧盟统计局的数据,瑞士乡村地区拥有超高速互联网连接的家庭比例高达94%,而欧盟仅40%,且乡村人口的基本数字技能也在欧洲国家中名列前茅[28]。在公共服务设施方面,就公共交通、义务教育、生活服务等设施而言,乡村地区的服务水平与城市地区相差不大,且作为区域的活动中心,其服务的多样性和服务水平甚至超过了城市地区[29](图8)。相关研究指出,在高发展水平经济体中,人们对乡村地区的生活满意度往往接近甚至超过城市[2]。瑞士的一项调查结果显示,居民更倾向于居住在乡村地区,同时也希望城市中心在20分钟交通时间之内[30]。可以说,完善的公共服务设施和基础设施网络共同支撑着瑞士城乡居民拥有“无差距”的生活。

图8 2018年瑞士城乡公共服务水平(到最近服务点的平均距离/ km)

资料来源:作者根据瑞士联邦统计局网站https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/analyses-spatiales/services-population.html 绘制

2 瑞士的空间规划与乡村规划

2.1 空间规划演进历程

瑞士的空间规划始于1930 年代,1933 年,被誉为瑞士空间规划先驱的阿明·梅里(Armin Meili)提出了“分散化大都市”(Dezentralisierte Großstadt Mitteleuropas)指导原则——整个国家由具有竞争能力的中小城镇组成,并与功能齐全的乡村地区相关联,广泛的基础设施串联中小城镇并支撑“城乡广泛融合”(extensive merging of the city and rural areas)[31-32] 。这一概念在后续几十年深刻影响了瑞士的土地和空间规划,1963 年,瑞士住房委员会制定了“分散集中”(decentralised concentration)的指导原则,强调建成区的分散化分布以及它们之间的紧密联系。“分散集中”原则非常契合瑞士联邦制政治体系的特点,体现了联邦、州和市镇之间权力的均衡和公平分配[33]。

1943 年,梅里成为瑞士土地规划协会第一任主席,该协会在建立瑞士空间规划体系工作中发挥了主导作用,其目标是通过与联邦、各州和各市镇的合作,促进尚处于起步阶段的州和市镇规划。1950 年代,许多州和地区开始了规划工作。由于1848 年《联邦宪法》严格遵循权力下放(decentralization)原则,把空间规划的权力全部下放至各州,因此联邦政府无权干涉各州的空间规划活动。这一时期,空间规划的重点在于实现各市镇土地利用规划与各州总体规划之间的协调,各州根据自己辖区具体的土地利用需求,赋予下辖市镇相应的空间规划权限。

1969 年,瑞士宪法增加了“要求联邦政府负责协调空间发展”的内容,正式将空间规划写入宪法。1979 年,《联邦空间规划法》实施,建立了联邦、州、市镇三级空间规划体系。联邦政府有权规定空间规划行为需要遵循的基本原则,指导州级规划;各州则需遵循联邦政府的规定,完善自己的结构规划。根据形势的发展和要求,1991年和1996年,《联邦空间规划法》分别进行了两次修订,进一步明确了联邦和州级规划部门的职能及规划调控的机制、程序和手段等[34]。1999 年,《联邦宪法》的再次修订进一步明确了瑞士联邦政府在空间规划中的重要作用,联邦政府被赋予了制定空间规划基本原则和构建规划立法整体框架的职能[35]。2014 年,瑞士再次修订了《联邦空间规划法》,增强了州结构规划(kantonaler Richtplan)的作用,目的是促进瑞士的内部发展并限制城市扩张。

2.2 现行空间规划体系

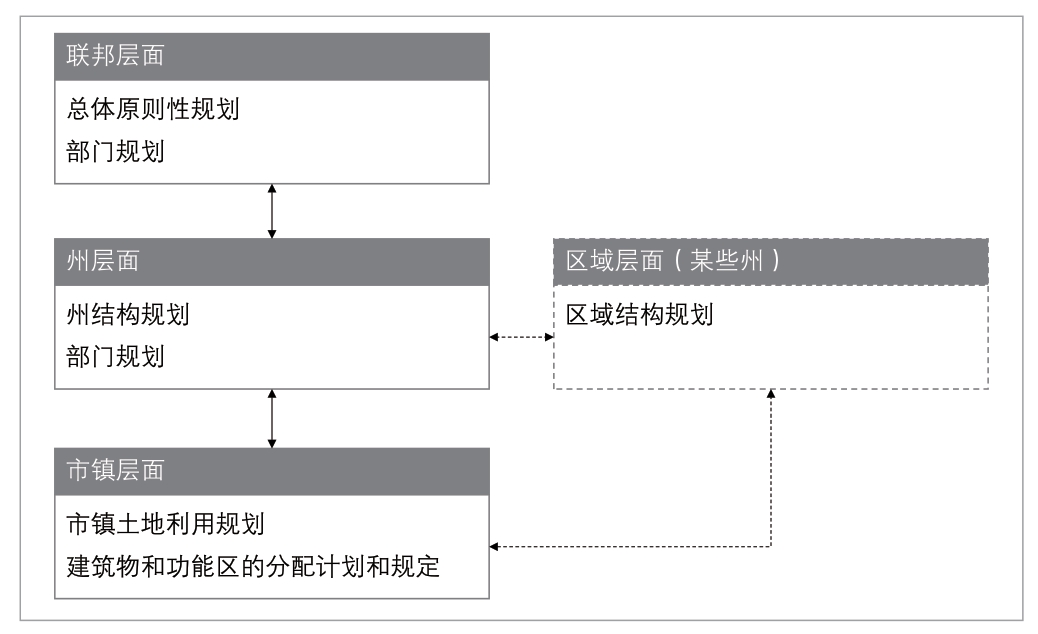

经过《联邦宪法》和《联邦空间规划法》的多次修订和调整,瑞士空间规划体系的各层级定位与职能逐渐变得清晰(图9)。联邦层面的规划为总体原则性规划,只对空间规划的原则性问题进行规定。一般来说由两部分构成:一是全国国土空间规划的总体框架,用以指导各级政府和各部门的具体规划行为;二是部门规划,主要在空间规划可能涉及的交通、环境、能源、通信等具体领域制定相关的专项规划和法律法令。联邦层面的空间规划总体框架和部门规划均不包含约束性条款。

图9 瑞士的空间规划体系

州层面的规划为指导性结构规划,包括州结构规划及州级部门规划。州结构规划是强制性空间规划工具,对市镇政府具有约束力,主要内容包括空间发展战略和土地利用划分。空间发展战略必须明确州的空间结构,包括确定中心、轴线、节点、网络等要素,界定景观区、连续农业区、重点能源区等功能区类型。土地利用必须规定可建设区域(如居民定居点、交通设施规划区、公共设施建设区)和禁止建设区域(如农业区、自然文化遗迹保护区、森林公园等)的边界及其空间利用方向[35-38]。另外,为了提高规划效率,在经济密集的州,瑞士通常在州和市镇之间增加一个规划层级——区域层级。这些区域通常由州内的部分市镇组成,并需要编制专门的区域规划。例如苏黎世州在州层面下划分了11 个区域,并为每个区域编制了区域结构规划。

市镇层面的规划为具体的土地利用规划,用以约束政府和私人开发者的土地利用行为,规划对象为可建设区域内的土地利用功能区,包括建筑建设区、交通设施区、通信设施区、公用设施区以及垃圾废弃物回收利用区等[35,39]。市镇享有一定的自治权,除了行使联邦和州层面分配的权力外,还可以在学校和社会福利、能源供应、道路交通规划、地方规划等方面自主决策。

2.3 乡村规划主要内容

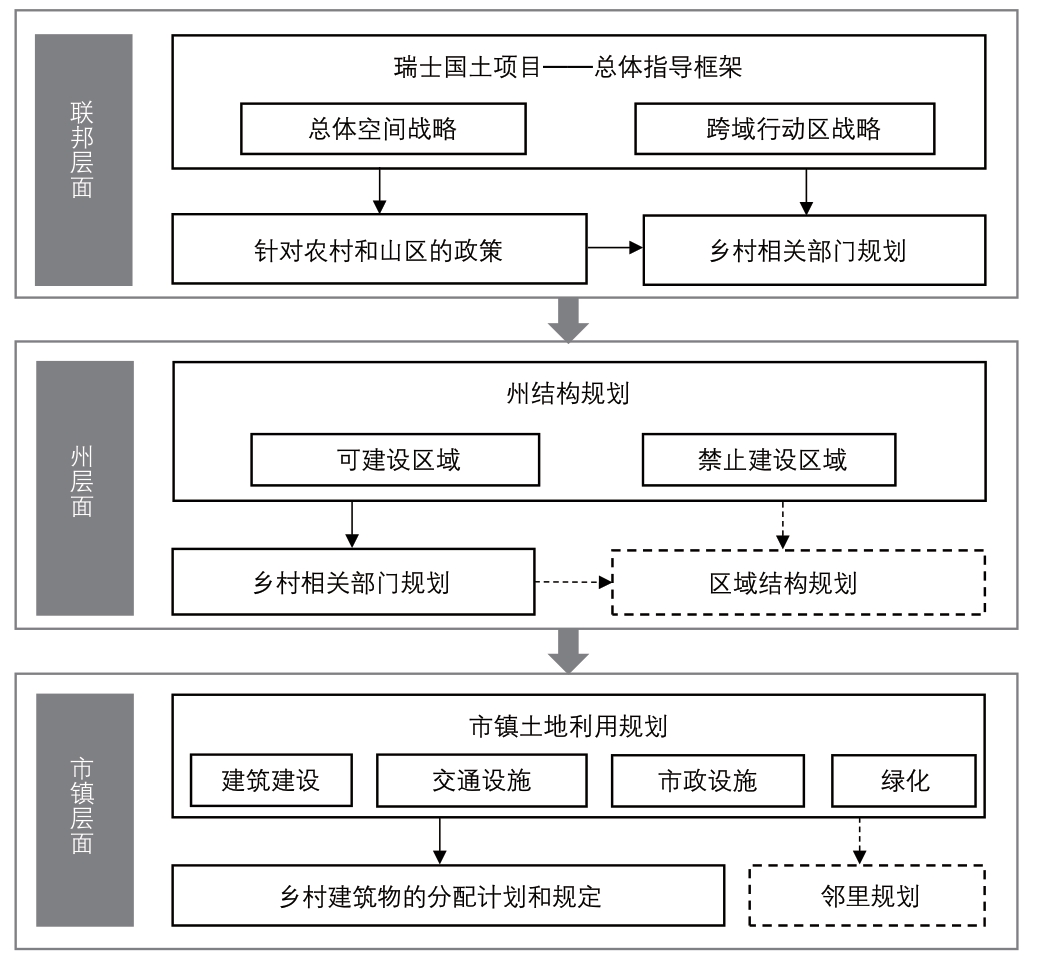

瑞士没有单独的乡村规划体系,其乡村规划的内容嵌入在整个空间规划体系当中(图10)。联邦层面的乡村规划主要分为三部分。一是全国国土发展的总体指导框架——《瑞士国土项目》(Projet de territoire Suisse),它由联邦、各州和各市镇共同制定和支持,包含总体空间发展战略和跨域行动区的具体战略,为各级政府和部门在制定和实施国土规划或政策时提供指导原则。二是由联邦空间发展办公室和国家经济事务秘书处联合制定的《联邦针对农村和山区的政策》(Politique de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de montagne),这一政策将与农村和山区发展有关的所有部门、工具、措施等联系在一起,作为联邦乡村发展的总体指引。三是与乡村发展相关的各部门规划,如交通、可持续发展、农业、旅游、能源等方面的规划。

图10 瑞士空间规划体系中的乡村规划

在州层面,尽管各州在空间规划的组织架构、负责部门和体系形式上因较大的自治权而存在差异,但它们在规划内容上却展现出一致性,与乡村相关的内容主要涉及农村居民点、农业空间、基础设施、公共服务等方面[40]。部分州所划分的涉农区域的结构规划也基本涉及上述内容。另外,州政府各部门也制定与乡村发展相关的部门规划,主要涵盖交通、可持续发展、能源等方面。

在市镇层面,遵循联邦总体指导框架和各州结构规划,各市镇在乡村可建设区域上具体规划建筑建设、交通设施、公用设施等土地利用的功能区。此外,市镇政府也需要对乡村建筑物的建设做出具体规定。部分地区如苏黎世州也通过邻里规划实现高质量的户外空间建设。

3 城乡融合视角下瑞士的乡村规划经验

瑞士城乡融合发展特征的形成与其空间规划紧密相关。在城乡融合视角下,对瑞士乡村规划的规划理念、规划内容、组织机制等内容作阐述,并在此基础上汲取经验。

3.1 分散—集中的规划理念

瑞士城乡融合特征的形成离不开其“分散—集中”的规划理念。尽管梅里提出的“分散化大都市”原则在1980年代中期起逐渐被城市中心主义所取代,但在现行的瑞士空间规划理念中,仍然保留着梅里当初所构想的诸多概念。首先,加强中小城镇的发展。在《瑞士国土项目》划分的跨域行动区中,除了4 个大都市行动区外,还划分了5 个中小城镇行动区和3 个阿尔卑斯山行动区,并因地制宜明确了其发展导向。这些地区的发展能够强化瑞士多中心的优势,使得人们可以在较短的交通距离内获得良好的工作、公用事业、教育、服务和休闲设施[41]。其次,完善农村地区的服务功能。《联邦针对农村和山区的政策》提出一项重要的原则:加强农村中心和阿尔卑斯山旅游中心的发展,完善其基础服务的功能,以满足本地和外来旅行人口的日常需求[21]。第三,强化城乡之间的连接网络。《瑞士国土项目》中提出,通过交通等基础设施的建设强化城市、乡村、山区之间的连接,使其与这些地区功能上的联系相匹配[41]。虽然瑞士的城乡融合特征有其联邦制体制和“去中心化”现象作为基础,但上述这些规划理念对于保持和深化融合状态具有重要作用。

3.2 协同发展的城乡功能

从区域经济的角度看,城市和城市群往往在区域增值和知识系统中发挥核心作用,并延伸到乡村地区;乡村地区提供互补的产品和服务,并越来越多地被中心地区的居民所需要。然而在空间上,这种发展容易使得就业越来越集中在城市中心。面对这种趋势,瑞士不再将城市和乡村视为对立面,而是强调超越市镇,州,甚至国家边界的功能协同发展[21]。一方面,通过区域创新系统(RIS)实现城乡功能协同发展。将整个国家划分为6 个区域创新系统,这些系统跨越了市镇,州及城乡边界,并形成了“公司—科研机构——政府”的支撑结构,确保了系统内部的横向和纵向协调,且项目只有在对农村和山区有益时才能得到该系统的支持。具体措施包括:(1)联邦和各州缔结四年期协议,共同确定目标,并为此提供资金;(2)通过促进系统内部公司、研究机构和其他参与者的经验交流以及改善融资渠道,加速创新进程;(3)提供培训和继续教育,帮助乡村地区的研发、创新和创业跟上城市地区的步伐。另一方面,特别鼓励中小企业在乡村地区的发展。2008 年瑞士发布《全国经济保护计划》,明确支持山区、广大农村地区和边境地区的区域经济发展。自此,各州在乡村地区中小企业的创新和创业领域采取了多种举措,如瑞士西部公共经济部门通过多种平台提供对初创企业和中小企业的辅导服务,包括专家建议,与大学的联合项目,以及建立高附加值集群网络等。

3.3 均等完善的设施配置

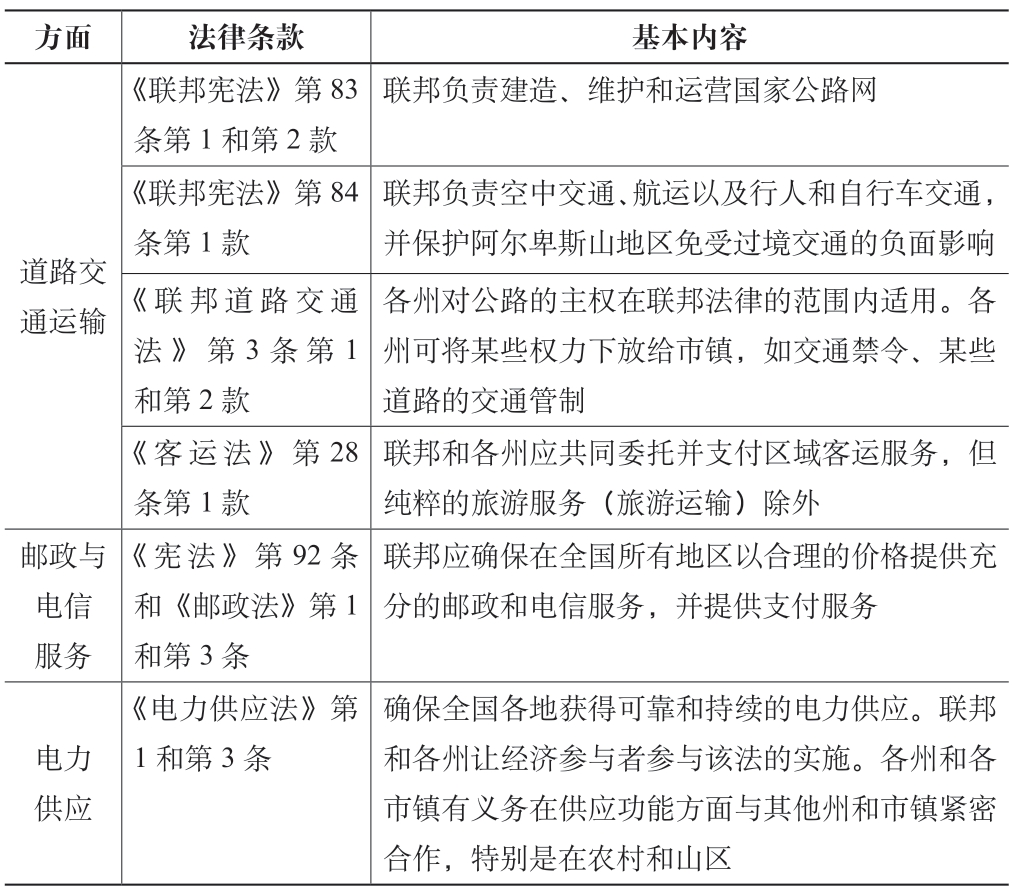

瑞士一直把完善基础设施列为乡村发展的第一要务,其规划措施主要包括三方面。(1)注重均等完善的全域基础设施服务,强调基本服务以同样的方式向所有人提供。为了实现这一目标,瑞士对农村和山区进行相对更高的投资,以补齐这些地区的基本服务短板。根据《交通运输部门规划》(Plan sectoriel des transports),联邦当局在规划农村地区和山区的基础设施时,必须考虑以下原则:通过发展和维护重要交通网络,确保农村地区和山区有足够的交通便利,并与主要旅游地区有良好的联系。此外,联邦在其法律责任的框架内,通过财政拨款支持在农村地区提供足够的基本公共交通服务,并确保相邻农村地区之间的足够连接。(2)通过立法保障和督促联邦政府和州政府落实乡村地区的基本服务建设,重点在于道路交通运输、水电供应和电信服务等方面(表2)。包括定期维护、翻新和扩建基础设施;保障山区丘陵地带、夏季牧场以及特殊农作物区和农业企业的水电供应,以及未开发或开发不足地区的电信服务;通过政府财政拨款和民间自筹资金等方式,完善农村学校、医院、天然气管道和交通等公共服务体系等。(3)超前谋划农村地区的新型基础设施建设。《数字瑞士战略》指出,农村地区的“智慧乡村”和“智慧区域”等举措得到了联邦委员会的支持,所有瑞士居民都应该平等、经济高效、无障碍和非歧视地获得高质量的网络基础设施以及创新的内容、服务和应用。

表2 瑞士部分与基础设施相关的法律条文

3.4 跨越边界的组织机制

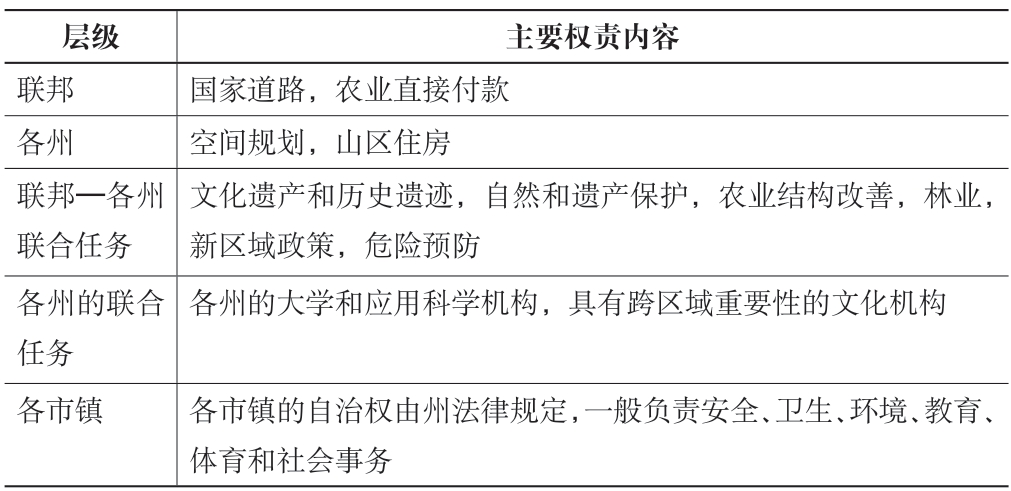

在城乡广泛融合的背景下,瑞士的日常生活框架越来越多地超越了行政边界,形成经济、社会、自然和文化密切联系的整体。为此,瑞士十分强调跨越部门和机构边界的乡村规划,主要通过两方面举措实现。第一,明确各级政府的权责划分。2004 年,瑞士通过财政均衡化改革,对联邦与各州之间的权责进行了明确划分,并体现在《联邦宪法》中。乡村发展的权责任务在联邦、州和市镇间有明确分工:某些领域由联邦或各州独立负责,某些任务由联邦和各州通过计划或协议联合完成,还有一些任务由各州在州际合作框架内共同完成。除此之外,各市镇的自治权由州法律规定,通常负责安全、卫生、环境、教育、体育和社会等事务(表3)。第二,为促进联邦、州和市镇间的协调,瑞士成立了相关的协作组织和制度。农村地区联合会是联邦层面横向协调各部门的协作组织,为联邦跨部门的信息交流、示范项目实施、基金会发展等提供推动力。三方会议制度是纵向协调联邦、州、市镇间的战略讨论平台,保障农村相关政策制定、规划编制和战略实施的跨层级协作。

表3 瑞士乡村发展相关权责划分

4 结论与讨论

瑞士的国家认同是在城市之外发展起来的,以阿尔卑斯山区的村庄最为典型。瑞士的乡村地区不仅具有突出的自然景观价值,而且也是重要的经济和娱乐中心。正因如此,瑞士的城市与乡村之间有很强的相互联系和相互依赖性,在人口流动、空间格局、功能关联、社会发展等方面表现出融合发展的特征。乡村不仅具有基础的生活和休闲服务功能,而且注重经济功能的发展和就业岗位的提供,在完善的基础设施网络条件下,实现与城市紧密的通勤和休闲关联以及人口的相互流动,在空间上则表现为城乡界限的模糊化以及“中间地带”的形成。瑞士的城乡融合现象与其联邦制和独特地形所决定的“去中心化”基础分不开,同时也与空间规划和乡村规划的演进、理念、内容、机制等紧密相关。尽管近年来瑞士的空间规划逐渐表现出城市中心主义的趋势,但其城乡一体的规划体系、分散集中的规划理念、协同发展的城乡功能、均等完善的设施配置、跨越边界的组织机制等经验,有助于其依旧保持城乡融合的特征并呈现城乡越来越紧密的联系。

当然,因为瑞士自身的国情等客观因素,对于很多国家面临的“城市病”“空心村”等二元结构难题,瑞士经验并非“唯一解”,但从城乡融合发展的角度,瑞士经验可以为我国的乡村发展及规划带来一些启示。我国有关城乡关系的政策经历了城乡二元、城乡协调、城乡统筹、城乡一体化、到城乡融合发展的演进过程,如今的城乡融合发展不仅仅是简单强调乡村与城市地位平等,共建共享,收入均衡等,更重要的在于城乡功能和产业的协同。瑞士经验表明,只有城市与乡村分别具有核心的经济功能并提供一定的就业岗位,且有完善的基础服务设施网络作为支撑,才能真正实现“分工有别、保持特色又相互依存”的状态,成为产业协同发展、人口双向流动、基础设施一体化、基本公共服务均等化的互动共生的有机整体[42]。在这样的内涵下,以城乡融合为背景的空间规划及乡村规划需要摈弃长期以来二元分治思想影响下的规划方式。在具体实施中,避免将城市和乡村作为独立的发展实体,而是从共同融合发展的视角,把城乡区域、城乡产业、城乡居民作为一个密不可分的有机整体,并探索跨越行政边界和不同部门的组织机制,共同谋划,统筹规划,推动城乡功能、社会、人口、空间的全面融合。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制整理。

感谢同济大学建筑与城市规划学院赵民教授和匿名审稿人对本文初稿提出的修改意见!

[1] PAGLIACCI F.Measuring EU urban rural continuum through fuzzy logic[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2017,108(2): 157-174.

[2] 刘守英,龙婷玉.城乡融合理论:阶段、特征与启示[J].经济学动态,2022(3): 21-34.

[3] VIGANÒ P,ARNSPERGER C,LANZA E C,et al.Rethinking urban form:Switzerland as a “horizontal metropolis” [J].Urban planning,2017,2(1): 88-99.

[4] HILDEBRAND S.Urbane Schweiz: Urbanistische Konzepte für die Schweiz von 1930 bis heute[C].Historisches Forum.Humboldt-Universität Berlin,2006,8: 69-83.

[5] ROUSSEAU J J.Lettres (1728-1778)[M].Lausanne: La Guilde du Livre,1959.

[6] GROSJEAN B.Urbanisation sans urbanisme: une histoire de la ville diffuse[M].Wavre: Mardaga,2010.

[7] BASSAND M.La métropolisation de la Suisse[M].Collection le savoir suisse,2004.

[8] 范佳慧,PAOLA V.瑞士区域空间协同治理经验及启示[J].城乡规划,2023 (5): 60-68.

[9] LERESCHE J P,BASSAND M.Métropole lémanique: une nouvelle dynamique urbaine[M].IREC Institut de recherche sur l’environnement construit Département d’architecture EPFL,1991.

[10] CORBOZ A.Vers la ville-territoire[M]// Sonderdruck aus Ergänzungen Ergebnisse der wissenschaftlichen Tagung anlässlich der Einweihung des Ergänzungsbaus der Hochschule St.Gallen.Bern und Stuttgart: Verlag Paul Haupt,1990: 631-635.

[11] WALTER F.La Suisse urbaine,1750–1950[M].Carouge-Genève: Zoe,1994.

[12] OSWALD F,SCHÜLLER N.Neue Urbanität-Das Verschmelzen von Stadt und Landschaft[M].Zürich: gta-Verlag,2003.

[13] EISINGER A,SCHNEIDER M.Stadtland Schweiz: Untersuchungen und Fallstudien zur räumlichen Struktur und Entwicklung in der Schweiz[M].Berlin: Walter de Gruyter,2005.

[14] CHRISTIAANSE K.Zwischen Metropolis und Arkadien: Ein Blick von aussen auf Zurich[J].Archithese,2005(6): 32-37.

[15] 赵德起,陈娜.中国城乡融合发展水平测度研究[J].经济问题探索,2019 (12): 1-28.

[16] 李雯骐,张立,张尚武.中国城乡融合研究的议题,评述及展望[J].城市规划学刊,2022(6): 36-43.

[17] FSO.Guidance: Commuting [EB/OL].(2022-01-01)[2023-11-05].https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/mobility-transport/passengertransport/commuting.html.

[18] DESSEMONTET P,KAUFMANN V,JEMELIN C.Switzerland as a single metropolitan area? a study of its commuting network[J].Urban studies,2010,47(13): 2785-2802.

[19] LERCH M.The end of urban sprawl? internal migration across the ruralurban continuum in Switzerland,1966-2018[J].Population,space and place,2023,29(1): e2621.

[20] FDFA.Guidance: Swiss Economy– Facts and Figures[EB/OL].(2022-03-30) [2023-11-05].https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/uebersicht/wirtschaft---fakten-und-zahlen.html.

[21] Conseil fédéral suisse.Politique de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de montagne [EB/OL].(2015-02-18)[2023-10-17].https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/laendlicher_raum/politik_des_bundesfuerdielaendlichenraeumeundberggebiete.pdf.download.pdf/politique_de_la_confederationpourlesespacesrurauxetlesregionsdem.pdf.

[22] 郭燕,李家家,杜志雄.城乡居民收入差距的演变趋势: 国际经验及其对中国的启示[J].世界农业,2022,6: 5-17.

[23] HÜMBELIN O,HOBI L,FLUDER R.Rich cities,poor countryside? social structure of the poor and poverty risks in urban and rural places in an affluent country[J].Local economy: the journal of the local economy policy unit.2022,37(3):169-193.

[24] WANDL D I A,NADIN V,ZONNEVELD W,et al.Beyond urban-rural classifications: characterising and mapping territories-in-between across Europe[J].Landscape and urban planning,2014,130: 50-63.

[25] VAN VLIET J,VERBURG P H,GR DINARU S R,et al.Beyond the urbanrural dichotomy: towards a more nuanced analysis of changes in built-up land[J].Computers,environment and urban systems,2019,74: 41-49.

[26] SHAW B J,VAN Vliet J,Verburg P H.The peri-urbanization of Europe:a systematic review of a multifaceted process[J].Landscape and urban planning,2020,196: 1-11.

[27] BOMANS K,STEENBERGHEN T,DEWAELHEYNS V,et al.Underrated transformations in the open space-the case of an urbanized and multifunctional area[J].Landscape and urban planning,2010,94(3-4): 196-205.

[28] SWI.Wo E-Scooter und Traktor sich Gutenacht sagen[EB/OL].(2022-05-31)[2023-11-05].https://www.swissinfo.ch/ger/wo-e-scooter-und-traktor-sichgutenacht-sagen/47599660.

[29] OFS.Accessibilité [EB/OL].(2020-01-01) [2023-11-05].https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/analyses-spatiales/services-population/accessibilite.html.

[30] SWI.Pourquoi le fossé villes-campagnes est moins profond en Suisse qu’ailleurs [EB/OL].(2021-07-12) [2023-11-05].https://www.swissinfo.ch/fre/pourquoi-le-foss%C3%A9-villes-campagnes-est-moins-profond-en-suissequ-ailleurs/46760558.

[31] MEILI A.Allgemeines über Landesplanung[J].Die Autostrasse,1933(2): 17-21.

[32] MEILI A.Landesplanung in der Schweiz[N].Neue Zürcher Zeitung,1941-7-16.

[33] MARCHAND B,CAVIN J S.Anti-urban ideologies and planning in France and Switzerland: Jean François Gravier and Armin Meili[J].Planning perspectives,2007,22(1): 29-53.

[34] 高中岗.瑞士的空间规划管理制度及其对我国的启示[J].国际城市规划,2009,24(2): 84-92.

[35] 王文革.国外空间规划法研究[M].北京: 法律出版社,2020.

[36] KIESSLING N,PÜTZ M.Assessing the regional governance capacities of spatial planning: the case of the canton of Zurich[J].Regional studies,regional science,2020,7(1): 183-205.

[37] MAHAIM R.Steuerung der Siedlungsentwicklung im kantonalen Richtplan[J].Raum &umwelt,2014(1): 1-19.

[38] ARE.Plans Directeur Cantonaux[EB/OL].(2018-08-15)[2023-11-05].https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagementdu-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux.html.

[39] MANN S.Institutional causes of urban and rural sprawl in Switzerland[J].Land use policy,2009,26(4): 919-924.

[40] JALIGOT R,CHENAL J.Integration of ecosystem services in regional spatial plans in Western Switzerland[J].Sustainability,2019,11(2): 313.

[41] Conseil fédéral suisse.Projet de territoire Suisse [EB/OL].(2012-01-01)[2023-10-17].https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/publikationen/Raumkonzept_Schweiz_de.pdf.download.pdf/Raumkonzept_Schweiz_de.pdf.

[42] 周国华,吴国华,刘彬,等.城乡融合发展背景下的村庄规划创新研究[J].经济地理,2021,41(10): 183-191.