引言

传统规划对时间维度的考虑多侧重规划的实施时序和发展步骤[1],或采用过程论的视角强调规划的动态性和变化性,在近、远期等不同时间尺度上加强对外部条件变化的响应,加强不同时期规划目标的协调统筹[2]。时间维度的运用不只在整体上影响规划实施的进度或变化性,对于具体规划设计,还与城市内基于时间的资源和活动分配密切关联,进而与宜居性、公平性、可持续性等考量因素相统一。从1980 年代开始,部份欧洲国家(如意大利)在社会学家、城市规划人员和政府共同推动下,率先开展以城市时间为导向的规划实践,关注时空压缩、准时化生产、社会加速、灵活化、同步化等研究主题[3],时间成为城市治理的新主题、新工具和新方法。而在我国,伴随大规模、高速发展的城镇化进程,特大城市随着空间资源的加剧消耗面临着交通拥堵、资源短缺、环境污染等“大城市病”问题[4]。在限制建筑规模、控制建设用地“天花板”等空间治理要求下,如何突破既有空间框架的桎梏,寻求新的时间维度、新的延展方向、新的提升动力,成为亟待回答的问题。国土空间规划作为匹配“国土之所予”与“国民之所需”的完整规划体系,需要在人、事、时、空的条件和约束下寻求优化[5]。为此,有必要响应我国国土空间规划制定实施的动态需求,将时间城市及其规划理念纳入国土空间规划体系,提出基于时间的规划实践框架。

1 时间城市与时间城市规划

1.1 城市的时间性

时间是城市发展的背景维度,也是城市的基本特征和干预领域。社会学、地理学、规划学等领域分别从社会节律变化[6]、时空机会制约[7]、空间演变干预[8]等角度看待城市的“时间性”问题。时间性既强调如何从时间维度看待城市,也包括如何结合时间来规划城市。城市中时间有两种基本概念:一是线性时间,即实质主义的绝对时间,不依赖于任何过程而独立存在;二是循环时间,其定义取决于重复事件的相互影响,即关系主义的相对时间。两种时间概念对城市都具有重要意义,前者是城市规划的背景,后者则关乎城市时间结构与特征的合理性[9]。狭义的城市时间性往往侧重关系主义的相对时间[3],但建立完整城市时间性框架,应将两者有机结合,将近远期时间、外部时间与内部时间、个体时间与社会时间相统一。

1.2 时间城市的内涵

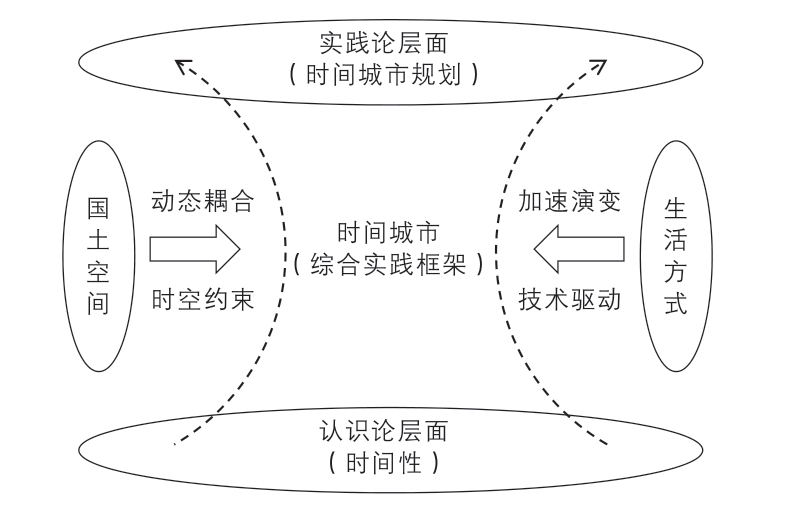

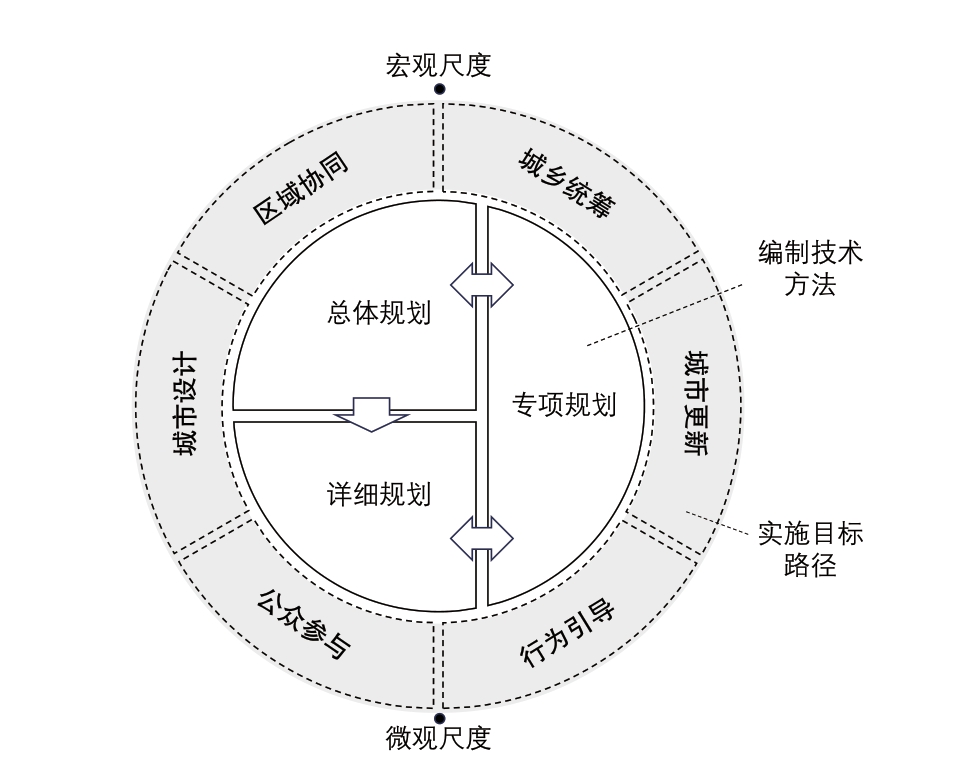

时间城市尚无明确定义,正如海绵城市、收缩城市、包容城市等特定城市意象概念,从认识论到实践论的发展来看,时间城市可以看作从城市时间性的认知到基于时间规律、响应时间需求、面向时间对象的综合实践框架。时间城市概念的提出,从“地”的角度,有利于响应国土空间动态耦合与时空约束特征;从“人”的角度,则是生活方式加速演变与技术驱动等城市性的侧面反映。时间城市的内涵建立,是在国土空间规划的制定与实施体系下开展时间城市规划活动的前提(图1)。

图1 作为综合实践框架的时间城市内涵

1.3 时间城市规划的基本原理

地理学分析框架重视时间与空间的维度复合,但在国土空间规划框架中,以往时间只作为单向流动背景,或将其转化为“时间占用”“时间成本”“时间享有”等分析要素作为评价对象。不同于还原论观点或线性历史时间观,规划应强调“时间层”的概念,如城市各类基础设施运行时间结构层层叠加[10],各个时间层形成多时空过程,成为时间可规划性的重要前提。沙伊克(Schaick)[11]、卡莫纳等(Carmona et al.)[12]的相关研究提出三种结合时间的城市规划方式:一是在时间之中的规划(planning in time),即强调规划转型阶段等;二是结合时间的规划(planning with time),即在规划之中将时间结构和社会进程作为规划既定条件;三是针对时间的规划(planning of time),即针对时间结构进行直接干预。

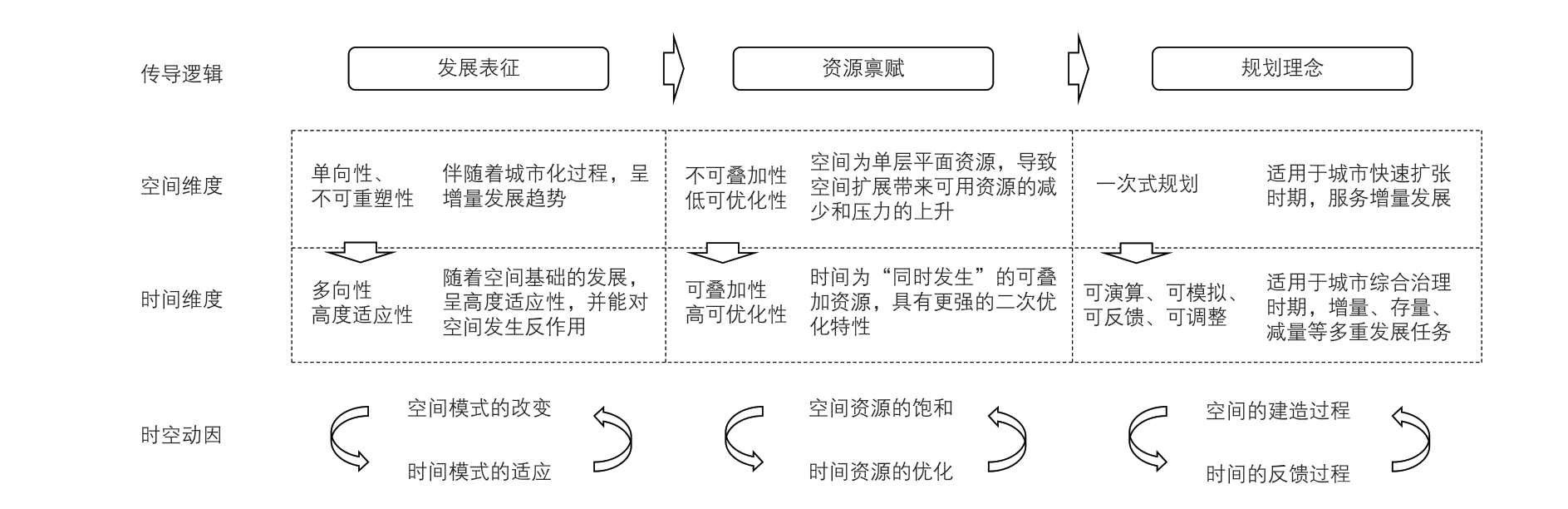

城市是空间结构和时间安排的复合体[13],时间城市规划则是与空间规划相关联的复合式规划(图2)。这种复合关系可以从三个层面进行解读。在发展表征层面,空间的发展往往呈现增量的单向性和不可重塑性,而时间的发展具有多向性、不定向性和适应性。例如:在工业化进程加快时期,城市的时间节奏往往呈现生活服务于生产的特征;而在后工业化阶段,城市的时间节奏趋向于日常生活化的回归。在资源禀赋层面,空间资源是不可叠加的平面资源,城市发展会导致空间资源减少和压力上升,时间资源则是可叠加资源,不同“时间层”的协调统筹能够在既定的空间基底上实现优化。例如:对时间资源的干预往往作为空间资源局限的代偿措施。在规划理念层面,空间式的规划是一次式规划,而时间维度的规划具有可反复调整的特性。这意味着更低的规划成本,也意味着需要大量的演算分析,以对时间政策的合理性进行论证。

图2 规划的空间维度与时间维度

1.4 时间城市规划的制度化及问题

以时间地理学理论为基础,贝洛尼(Belloni)在1980年代在意大利都灵开展了时间预算分析的早期研究工作,以此为基础,意大利提出了“国家时间预算分析”的命题[14],并在1990 年代开展了“国土时间规划”(Territorial Time Plan)实践。邦菲廖利(Bonfiglioli)于1997 年正式提出了“时间规划”概念,将其定义为新的学科[15]。2000 年,意大利颁布《图尔科法》,正式确立了时间规划政策的法定性[16],时间城市规划开始制度化。如今,欧洲的许多国家、州、地区都已通过立法方式,对城市规划领域的时间政策进行考虑[17]。

意大利的城市时间政策提供了两方面启示:一是实操层面,如何通过以时间为主题的规划措施,实现城市在时间层面的秩序化,以及如何基于个体行为规律、社会群体需求、城市空间使用的节律性协同,提升城市效率和社会公平性;二是制度化过程层面,由于时间政策与传统空间规划的范式差异性,需要从机制层面入手开展社会式设计。但对于我国现实需求而言,西方国家的时间城市政策经验还存在很大局限性。西方国家的时间政策呈现两极分化的特征——或在城市宏观层面进行“时间主题”式的设计,或在微观设施层面进行开放时间等具体运营的干预。当前我国国土空间规划则更为重视分级分类、上下贯通、横向连通的全体系创新,对于西方国家经验应采取“改造式”的借鉴。

2 国土空间规划的时间方法体系构建

2.1 国土空间规划的时间价值

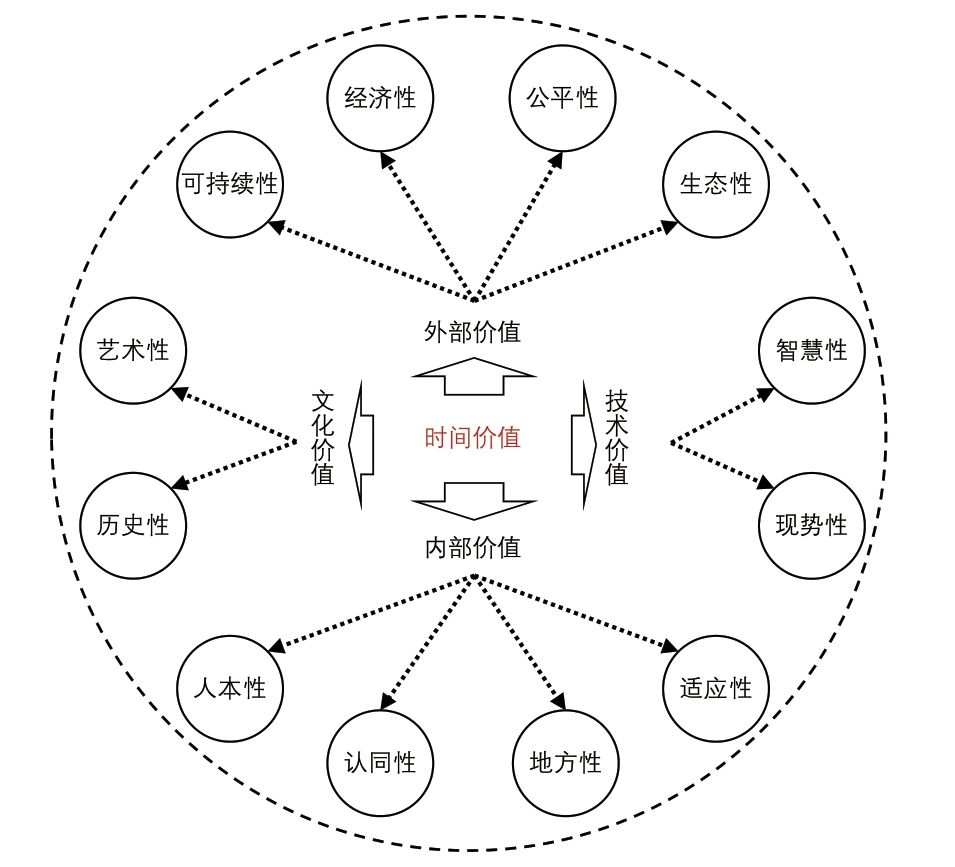

国土空间规划演进是国家整体转型发展的有机部分和内在环节,国土空间规划面临从工程技术到国土治理、由数量目标向社会综合目标、由保障增长到重视管控的转变,愈加强调本土理论的构建以及对城市发展规律的认知和顺应[18]。在注重资源集约、人地和谐发展、生活质量提升等趋势下,以时间破解空间难题、以时间协同换取空间效益或可成为各类空间管制措施之余的增益手段,以进一步缓解资源与公共服务压力,提高管理收益与缩减成本损失,加强城乡统筹与提升土地资源效率。国土空间规划的时间内在价值体现在转变规划内在逻辑与范式,加速构建自下而上、以需求为导向、以效用为反馈的规划理念,形成更为动态化、更具适应性的规划方法;外在价值体现在加强规划价值引导,满足可持续性、经济性、公平性、生态性等发展要求;同时,对时间价值的认知与充分利用也有利于进一步提升新时期规划的文化价值和技术价值,进一步丰富规划设计的精神内涵和审美意义,以及响应时代趋势和发展机遇(图3)。

图3 国土空间规划中的时间价值

2.2 国土空间规划中的时间性

国土空间规划中对于时间性的纳入可以从不同侧面展开,以形成时间性的丰富意涵,按照国土空间规划本体与时间性之间的关系,可以大致分为文本时间性、结构时间性、效用时间性。

2.2.1 文本时间性

沙布古和马雷吉(Charbgoo &Mareggi)将时间分析划分为两大主题:时间秩序(time orders)和秩序化时间(ordering time)。前者主要是指时间的节奏,如自然节奏、社会文化节奏、空间节奏等;后者是由时间衍生出的规范化概念,包括与规划相关的时间效率、时间均等性、时间制度化等[9]。秩序化时间通常采用内容分析的视角,对规划方案内容按照时间性评价框架开展对应性评价[9],是一种对规划编制成果的文本分析,用以评价规划“时间化”的程度。但借鉴西方学者的做法,仍然可以将文本时间性作为规划时间性的一部分。我国规划实践尽管有近、中、远期规划目标、实施行动计划等,但是时间性的概念还处于尚未秩序化、体系化的阶段。规划本体的时间性构建是时间城市规划走向落地的首要环节。

2.2.2 结构时间性

西方国家较早开展了截面式、持续性的时间使用调查[19],以用于分析家庭结构、性别关系、工作时间、娱乐行为、消费模式等方面的社会经济变化。随着我国的新型城镇化进程加快,大量的规划实践将不再是从无到有的过程,而是在既有空间基础上的优化提升。结合时间的分析不仅考虑空间布局和功能,而且以时间分配与节奏作为空间效用的耦合面,如通过优化交通出行提高时空效率、优化用地结构平衡城市活动、多元供给丰富社会时间和文化时间提高生活幸福感等。

在数据基础层面,我国城市交通部门围绕出行时间、出行起止点(OD)、出行方式等定期开展出行调查,积累了一定出行领域的时间数据,为城市整体时间节律分析奠定了数据基础。柴彦威等自1995 年开始在深圳、天津、大连、北京、西宁等城市开展了城市居民全日常生活领域的行为调查[20]。在分析应用层面,国内学者提出了时间资源供给与行为引导之间的互动关系,以及城市时间资源与个人时间预算相匹配的规划路径[21]。在实践框架层面,主要是将时间作为空间之外的非常规性干预手段进行讨论,包括强制性的公共设施资源时间管理和引导性的个人或群体时间利用建议[22]。未来,还可进一步将时间结构与“城市形态”等主题结合,即建立出行及不同类型活动的时间利用与“建设密度、混合利用、可持续交通运输”等关联性,指导城市空间优化[23]。

2.2.3 效用时间性

时间性可以作为国土空间的实体基础或基本结构,也可以抽象化为功能与价值,即“效用化”时间性,进而应用于以时间为导向的规划决策,或基于时间的规划实施评估反馈。当前,我国已建立“一年一体检、五年一评估”常态化体检评估机制。在微观个体层面,为更具象地刻画城市体征,已有学者提出城市体检中的“时间分配指数”概念,以考察居民休闲活动、工作活动、家庭活动等时间特征[24]。未来,基于时间性分析的体检评估可以更好响应“全龄友好”城市、“七有五性”①“七有”是指党的十九大报告指出的“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”,“五性”是指北京市委市政府提出的“便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性”。等城市治理诉求。在宏观整体层面,土地收储供应、功能结构调整、基础设施建设带来的城市时间结构整体变化,可以作为规划实施成效的反馈。

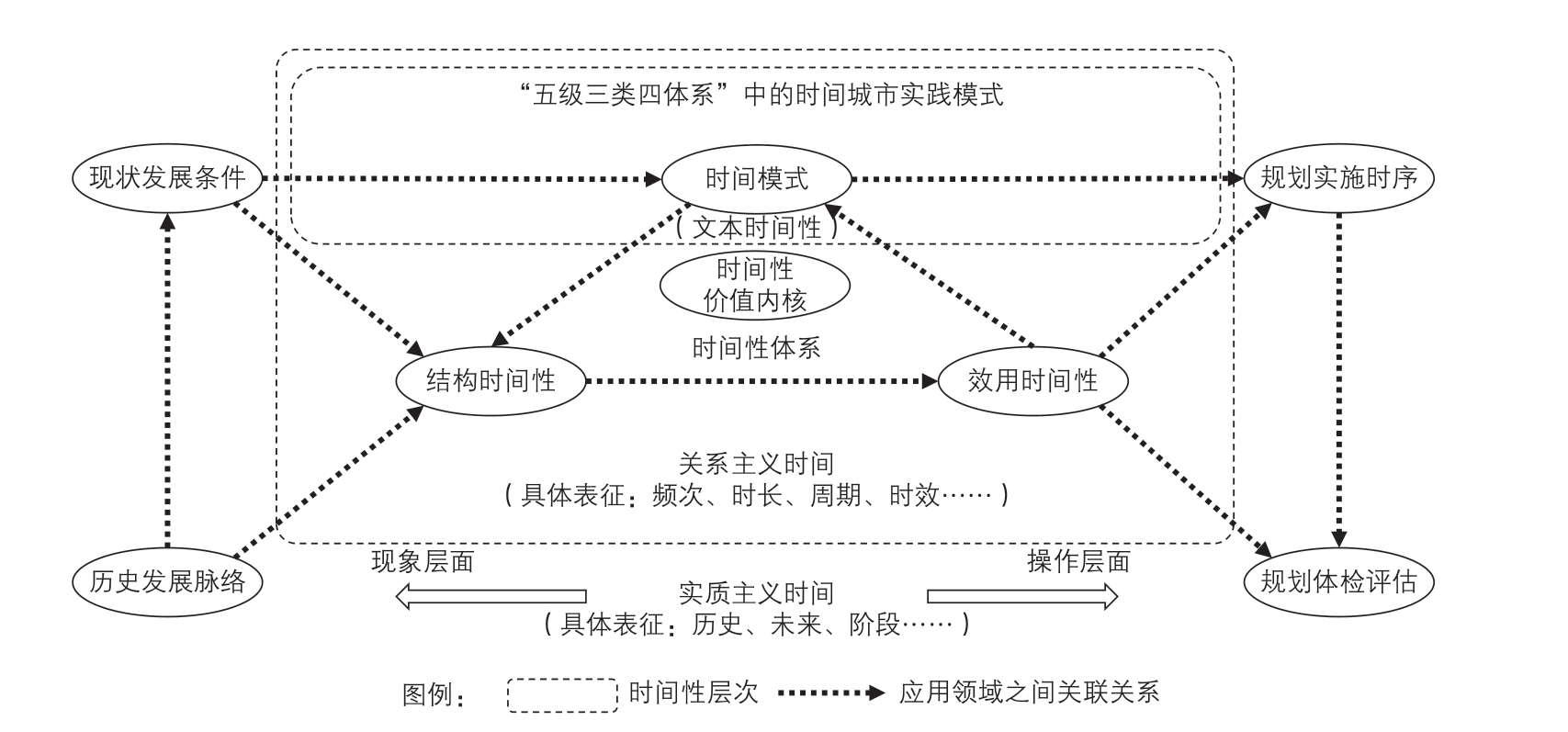

2.3 国土空间规划中的时间城市规划应用路径

在西方相关学者提出的时间性基本框架的基础上,以新时期国土空间规划的价值引导为驱动力,以当前国土空间治理的现实需求为实践要点,建立“现象分析—规律认知—评估反馈”的闭环实践逻辑,形成国土空间规划中时间城市规划方法的“路径序列”。其中,基于关系主义时间性的规划应用路径是主体部分,以时间结构、时间效用转换支撑形成国土空间规划体系中的时间模式;基于实质主义时间性的规划应用路径则是该框架的外围支撑,形成国土空间规划整体时间过程,并与主体部分交互(图4)。

图4 国土空间规划中的时间城市方法

2.4 国土空间规划中时间城市规划实践框架

国土空间规划中时间价值、时间性和时间方法构建,应融入国土空间规划基本逻辑,形成上下能传导、全域能统筹、领域相衔接、内外相一致的实践框架。在我国国土空间规划“五级三类四体系”基本框架中,编制审批体系是基础,实施监督体系是目的,二者在时间上是顺位关系,构成国土空间规划的主体业务。编制审批体系往往有着较为明确的事权和部门指向,能够按照规划层级进行清晰划分;实施监督体系往往不仅关乎单一规划的内部运行,而是多个规划、多个过程、多重目标的综合实践。时间城市理念在规划制定环节应服务于各层级规划制定的内容和要素;在规划实施环节应侧重于多尺度、多领域、多议题目标支撑、路径引导(图5)。

图5 国土空间规划体系中时间城市规划实践整体框架示意

3 国土空间规划制定与实施的时间城市规划典型实践

当前,国土空间规划治理过程更为注重动态性与综合目标的推进,时间城市理念可以发挥重要支撑作用。北京在规划制定和规划实施中,针对区域宏观、城市中观、行为微观等不同尺度,引入了时间城市理念和方法,展开的实践探索具体如下。

3.1 时间城市规划制定实践

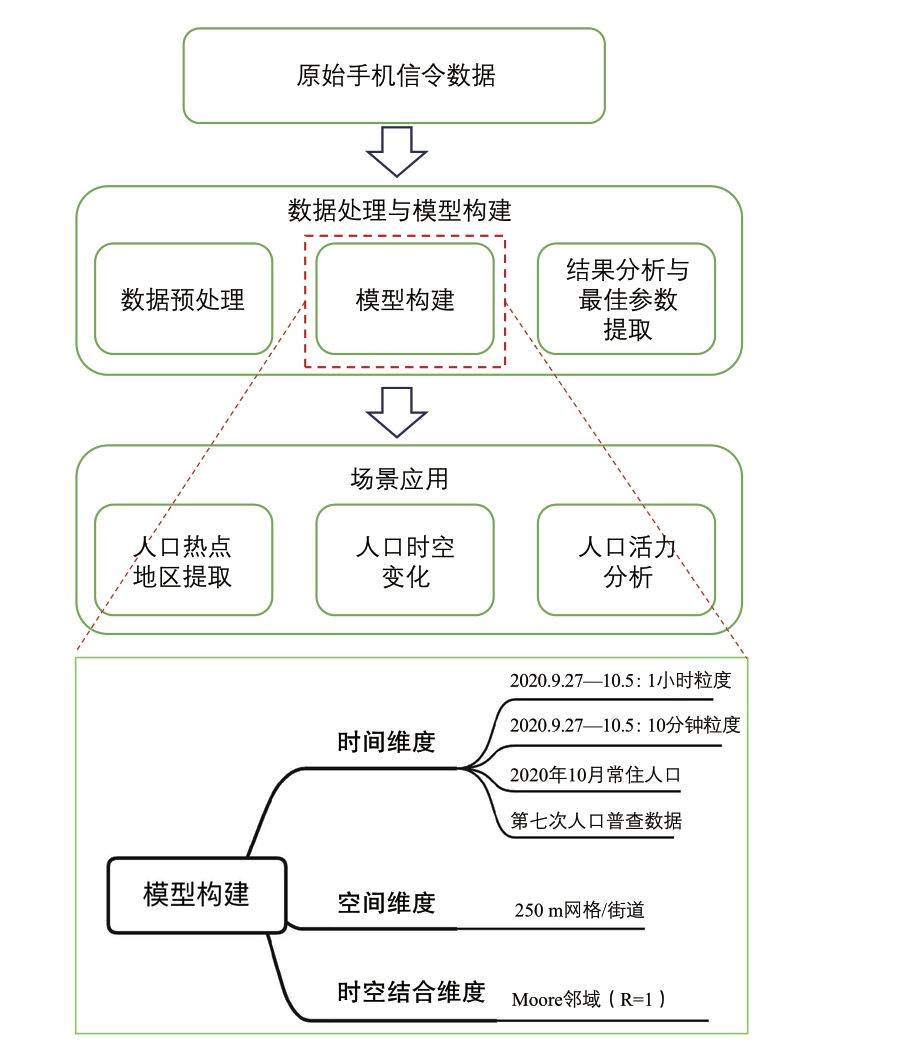

(1)城市总体规划制定中的时间城市实践——空间发展与人口规模模拟

总体规划作为国土空间开发、保护、利用、修复和各类建设的总体纲领,既要统筹“三区三线”以及人、地、房各类要素的规模与分布,还应在时间序列上统筹规划内容,以实现“安排”与“预期”之间的吻合。时间序列分析可以实现对于历史的积累,也能够形成面向未来的指引。龙瀛等构建了北京城乡空间发展模型(Beijing Urban Development Model),识别不同历史阶段的城市增长机制,用于分析和模拟北京都市区的城市增长,并对城市开发边界等空间格局的确立提供参照[25]。而通过基于手机信令数据和长短时记忆网络(LSTM:Long Short-term Memory)方法的微时空粒度人口分布预测,可以准确构建城市活动模式,以更好地模拟城市人口空间分布,对城市人口规模调控提供近、远期指引(图6)。

图6 基于手机信令数据和LSTM 方法的微时空粒度人口分布预测方法和结果

(2)详细规划制定中的时间城市实践——公共服务设施优化

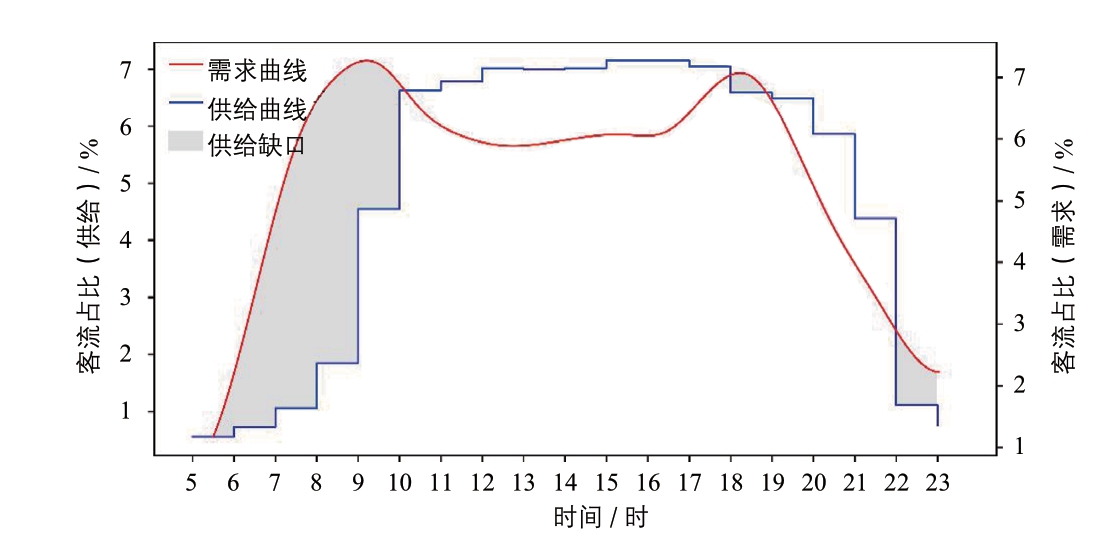

详细规划提出土地用途、开发建设强度、基础设施和公共服务设施配置的管控要求。其中,公共服务设施规划逐步从刚性配给向弹性规划过渡,而时空间行为研究从个体出发,有利于解读行为背后的时空制约机制和居民实际需求,分析设施与居民需求之间的时空间匹配关系[26]。时间性影响下的公共服务设施配置优化主要考虑时间可达性和时空匹配。

首先是时间可达性。可达性是从功能角度对城市结构和发展进程的透视,是描述“机会潜力”的关键概念[27]。以往研究与规划实践倾向于从静态空间视角来理解可达性,如考量服务距离或出行成本,但空间可达性的概念本质上与时间机会密切相关[28]。引入时间可达性的概念有利于构建时空压缩的城市生活圈体系。

其次是时空匹配。意大利等国家通过优化设施开放时间和协调居民活动安排,提升了设施利用效率[22]。对于具备强时间属性、特定使用时长要求的设施,有必要同时关注空间与时间的匹配关系。以北京市石景山区为例,通过构建基于时空间行为的体育设施时空供应与体育活动时空需求指标,发现由于时空错位造成的隐形供给缺口,进而提出通过开放学校等内部体育设施、延时开放现状体育设施等措施,弥补体育设施时空短板,形成分时间、分空间、分项目层面的供需匹配方案,推动公共服务设施规划“空间时间化”(图7)。

图7 北京石景山区各时段体育设施时空供需差异分析

(3)专项规划制定中的时间城市实践——交通规划

交通规划具有鲜明的时间属性。规划者通过不同时间尺度分解空间的多重功能属性,了解功能聚集带来的需求偏差。例如,基于公共交通刷卡数据(源自“城市轨道交通自动售检票系统”[AFC: Automatic Fare Collection System])分析北京市一周内日客流网络的组团间的联系变化发现,与工作日相比,非工作日受休闲娱乐需求影响,更易出现外围居住区与中心功能区(大型商圈)的交互,这种规律具有多个时间周期。时间城市视角下交通规划措施主要围绕时间弹性展开:短期弹性以基础设施组织、系统运营与政府政策方面的临时性策略打破空间制约;基础设施弹性从供给视角出发,对道路资源进行可用性提升[29-30];系统弹性运营从全局或区域优化角度出发,实现资源利用的动态规划,把路线和实时交通状态作为随时间变化的随机变量,兼顾个体时间成本的同时达到系统较优状态。

3.2 时间城市规划实施实践

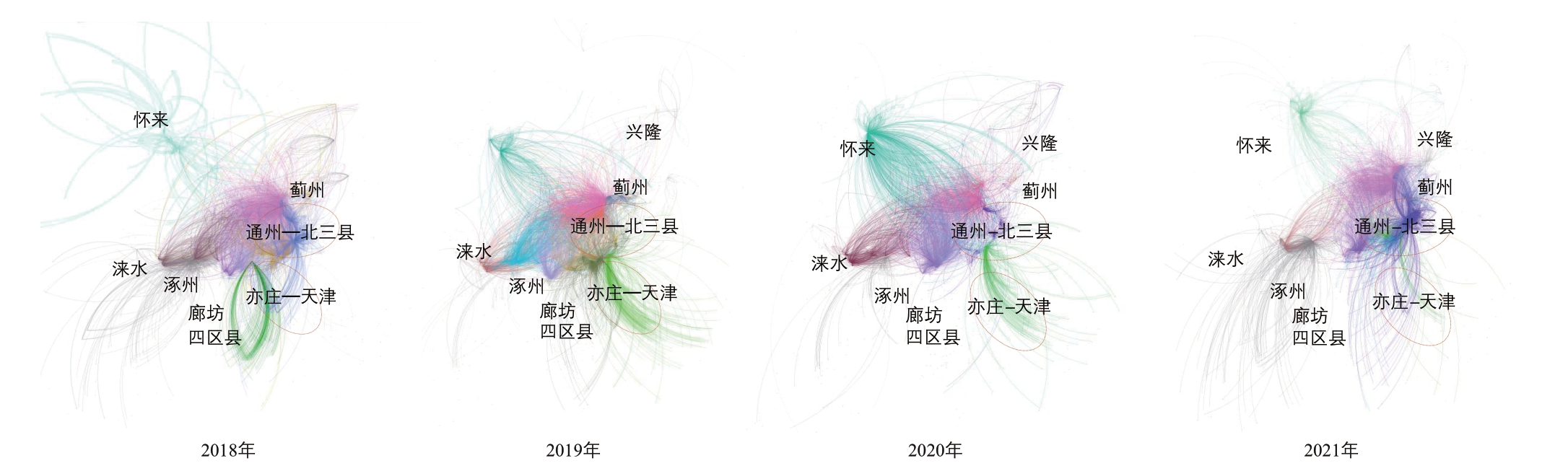

(1)区域协同中的时间城市实践——通勤圈分析

同城化是区域一体化的重要表征,目前已有学者开展区城际间人口流动在时间维度上的流动特征和流动强度分析[31]。通勤圈是研究人口流动的重要空间尺度。以北京通勤圈为例,基于时间变化视角的人口通勤网络分析发现,区域内形成的跨境通勤廊道形态随时间变化出现此消彼长的特征。近年来,“通州—北三县”等通勤圈廊道持续增强,“亦庄—天津”等通勤圈廊道则相对弱化(图8)。这一结论为在通勤圈尺度上优化区域间交通连接,以及实现商业、办公、住宅和休闲功能有序组合和交替使用等措施提供了重要支撑。

图8 基于网络社团分析的首都通勤圈人口流动要素流动时间变化特性

(2)城乡统筹中的时间城市实践——基本公共服务均等化提升

增进城乡之间的均等化是乡村振兴的重要主题。近年来,学界对城乡二元差异的研究重心逐渐从物质经济层面转向生活质量层面。生活方式是一种结合了自身条件(动机、喜好)和环境条件(时间、场景、活动)形成的生产、居住、社交、消费、休闲娱乐模式和观念意识[32-33]。时间使用模式与生活方式密切相关,反映了个人在空间环境中的优先偏好、价值观和社会经济状况。对农村居民生活时间模式的分析,有利于在促进城乡建设空间利用、增强非建设空间对生产生活的服务功能以及制定村庄规划等方面提供有益参考。在规划应用层面,以时间为主题的各类城市规划实践可以在乡村地区开展移植性应用;交通规划可以增进城乡之间的有效时空联系,缩短城乡之间的时空距离;此外,乡村地区有着较为特定的活动构成或规划议题,如耕地保护利用、生态保护修复等,而这些活动的季节时间周期具有刚性特征,需要与其他领域的生产、生活活动进行时空避让或统筹。

(3)国土空间设计中的时间城市实践——城市色彩分析

国土空间设计是国土空间规划中营造空间环境、空间场所的理念与方法。林奇(Lynch)提出,时间是场所质量的要素,强调时间所带来的城市意象及其对个人感受的影响[34]。文德利希(Wunderlich)认为“场所—时间性”即人们在城市空间中感知和参与的具备美学效用的时间韵律[35]。目前,我国设计方法更多从静态视觉分析的角度展开。引入时间视角,有利于构建更为动态和富于变化的城市空间,增强场所的功能适应性,加强空间的流动性,以及增进空间交互使用。以北京城市色彩设计为例,色彩系统本身受到气候、材质、光照、文化等多重因素的叠加影响[36],在规划实践中,不同时间(季节、一日光照变化等)的城市色彩呈现出差异化的采集、感知和评估特征[37]。

(4)城市更新中的时间城市实践——小微空间改造与临时城市主义引入

《支持城市更新的规划与土地政策指引(2023 版)》提出,要将城市更新要求融入国土空间规划体系。以时间城市的理念支持城市更新工作,至少可以从两个方面进行方法创新。

一是基于微观行为时间规律的空间改造。行为大数据对于宏观城市区位的分析已有大量基础,但在微观尺度上,还应探讨如何分析时空间行为规律与建成环境间的匹配状况,进而在城市更新策略中提出适应性改造措施。例如:在北京东四街区保护更新中,通过图像识别地铁站周边行人的不同活动类型,以及计算“驻留”的时间累计量,来分析人群对空间使用的重点区域,并提出休憩等各类设施的配套建议。

二是“临时城市主义”(Temporary Urbanism)理念的引入。欧洲国家为解决低效用地和空置空间的问题,通过项目建设周期的持续调整,克服去工业化、再本地化等过程占用较长时间尺度的问题,形成低成本、快速、可定制的解决方案[38]。近年来,低效用地的再开发成为城市更新领域的重点。低效用地问题的突显,一定程度上是因为缺乏弹性的再利用机制。目前我国关于“临时用地”的探讨,主要涉及非建设用地与建设用地之间的转换,而较少涉及建成区内部的“临时功能”。引入临时城市主义的概念,有利于在时间维度上见缝插针地开展低效用地的盘活和再利用,提升用地效能。

(5)公众参与中的时间城市实践——制度性设计

西方大量的时间城市实践必须以公众参与为前提。从其经验来看,需要建立地方利益相关者网络,也需要建立专业的技术机构[13],这种制度性设计是时间政策变为行动框架的关键。当前,我国对于公众参与国土空间规划的机制设计较为笼统。西方国家时间政策的制度化过程,对于完善我国规划治理中公众参与制度具有借鉴意义。此外,未来大量基于时间性的规划实践必然会涉及居民、企业等多方主体的介入,而时间公平性可以作为开展多方主体利益博弈的有力工具。

(6)行为引导中的时间城市实践——人口流动调控

行为规划是一种较为激进的时间城市规划策略,通过改变外部环境和个体选择机会的“被动式”干预,以及提供充分信息的“主动式”干预,引导个体时空行为合理化[22]。传统意义上的行为引导往往通过信息通信技术(ICT: Information and Communication Technology)设备对个人出行与活动形成咨询建议,往往局限于个人生活领域。巴黎大众运输公司(RATP: Régie autonome des transports parisiens)在沙特莱-勒阿尔(Châtelet-les-Halles)街区开展的分析报告中指出,从居民与企业的私人领域,到城市空间领域,再到国家服务领域,可以协同建立多层次时空导航系统[19]。而不同层次行为引导策略可在日常生活、城市功能演变等不同的时间尺度上发挥作用。当前,特大城市的存量发展往往涉及人口流动性的调控,如何通过有序的时空措施,高质量引导人口合理流动将成为重要命题。

3.3 实践总结

在时间性价值层面,国土空间规划中引入时间城市规划,是为了更好地响应生态文明思想下的高质量发展转型要求,如在京津冀协同的可持续性要求与北京地方规划适应性相统一上体现。在时间城市方法层面,实质主义时间方法主要体现在体检评估机制中;关系主义时间方法既包含了以时间结构为本底的长、短期序列、结构分析,也包含以时间效用为指向的时间资源度量、时间节律性设计等。在实践框架层面,在国土空间规划体系建立的初期阶段,时间城市规划在各级各类规划制定、综合实施中发挥重点式的支撑,形成了多样的实践模式。

由于时间城市规划可以作为整体性的规划策略,对于多尺度、多层级的规划,可以通过目标一致性、各级制定与实施时序关系的统筹,实现有序传导和衔接。此外,时间城市规划既体现出专项规划的属性,同时也可作为总体规划、详细规划中的创新方向。

4 机遇与展望

从时间城市规划实践可以看出,国土空间规划中的时间城市规划不仅是体系性、理念性创新,而且必须以技术性创新为前提,以技术驱动下的时空观转变推动实践层面的转变,形成治理精细、决策精准、面向未来的技术支撑路径。

4.1 技术驱动下的新机遇

(1)大数据与城市时间的精细化

大数据不仅可提升分析粒度,也可提高数据分析的准确性,使得以时间为导向的规划方法更具可操作性。例如:传统的时间地理学模型“时空棱柱模型”往往难以考虑到交通网络中出行时间的随机性,如天气的影响[39]。但是基于大量出行数据的积累和规律识别,当前各类基于位置服务的个人智能终端应用已经能够根据不同的路况和外部条件,对出行时间变化性进行较为精准的预测。大数据源还可用于识别有时间敏感性的地点信息,作为消除时间障碍的规划对象[27]。

(2)未来城市的时间观

时间政策的起源早于ICT 技术盛行之前,但当前将信息与传播技术纳入时间城市规划实践框架中具有重要意义。一方面,在城市整体尺度上开展城市时间规划,需要以城市宏观技术网络为依托[19];另一方面,围绕新技术、城市空间与规划响应的互动性,已有大量关于未来城市的讨论[40],如新技术突破传统职住空间分离的限制,线上零工经济(gig economy)使得远距离甚至跨时区雇佣关系更为普遍[41]。未来城市生活结构可能发生巨大的变化,个人时间需求敏感性也可能面临进一步提高。

(3)城市计算下的时间城市规划决策

算法与算力的支撑,是时间城市规划得以实现的前提。在距离维度外加入时间维度,增加了数学建模的难度。城市网络模型、路径规划算法和流量预测是实现时间城市规划决策的重点。以交通规划为例,规划控制作为关键模块,其基于实时感知信息并规划生成满足特定约束条件的路径轨迹,在动态决策尤其全域搜索过程中涉及大量计算需求。而基于城市计算的理念,在算法与算力的支持下,有可能突破时间城市规划中的技术性难题。

4.2 问题和展望

回顾研究和实践历程,城市时间性从理论概念、研究分析到应用实践层面始终存在着“断层”。原因之一是,在城市时间性的价值导向方面,一部分基于“时间主义”的规划理念曾被认为是带有一定新自由主义特征的“去行政化”规划,这与我国基层治理是截然不同的概念,不能以“拿来主义”的方式直接套用,而应结合“国家治理体系和治理能力现代化”的宏观命题,将时间规划的探索性经验进行本地化构建。原因之二是,目前关于时间“可规划性”的讨论尚在进行时,还缺乏大量的验证反馈:一方面,时间结构具有高度动态性和可塑性;但另一方面,是否能够通过规划的干预控制手段,让城市时间结构趋于长期稳态,仍值得深入讨论,而这是关乎“时间是否值得规划”的核心问题。

值得欣慰的是,近几十年来相关学者和规划人员通过自下而上与自上而下相结合的方式,开展了大量关于时间性的实践探讨。此外,随着外部技术条件的迅速发展,使得原有理论模型具备了走向现实应用的可行性。城市是一个不断发展变化的有机体,其时间性不仅体现在历史积淀和文化传承上,也在于未来发展的可能性和方向性。在当前我国国土空间规划深度转型的机遇下,时间城市规划可以找到生长壮大的基石。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 蔡莉丽.“一张蓝图干到底”视角下规划时序实施体系建构的厦门实践[C]// 中国城市规划学会、重庆市人民政府.活力城乡 美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(14 规划实施与管理).北京: 中国建筑工业出版社,2019: 11-19.

[2] 金大勤.关于城市规划中处理近远期矛盾的问题[J].建筑学报,1961(10): 11-10.

[3] MONSTADT J.Urban and infrastructural rhythms and the politics of temporal alignment[J].Journal of urban technology,2022,29(1): 69-77.

[4] 沈洁,张可云.中国大城市病典型症状诱发因素的实证分析[J].地理科学进展,2020,39(1): 1-12.

[5] 郝庆,梁鹤年,杨开忠,等.生态文明时代国土空间规划理论与技术方法创新[J].自然资源学报,2022,37(11): 2763-2773.

[6] 吴宁.亨利·列斐伏尔的城市空间社会学理论及其中国意义[J].社会,2008,28(2): 112-127.

[7] CARLSTEIN T.Time allocation: on the capacity for human interaction in space and time[D].Sweden: University of Lund,1974.

[8] MAREGGI M.Multipartner table of co-design to manage city actions:Italian experiences in urban time policies[C]// Danish Building and Urban Research/ EURA 2001 Conference.Copenhagen: European Urban Research Association,2001: 17-19.

[9] CHARBGOO N,MAREGGI M.A framework for time studies in urban planning: assessment of comprehensive planning in the case of Tehran[J].Environment and planning b: urban analytics and city science,2020,47(6):1098-114.

[10] KOSELLECK R.Sediments of time: on possible histories[M].Stanford:Stanford University Press,2018.

[11] SCHAICK J V.Timespace matters: exploring the gap between knowing about activity patterns of people and knowing how to design and plan urban areas and regions[D].Netherlands: Delft University,2011.

[12] CARMONA M,HEATH T,OC T,et al.Public places urban spaces: the dimensions of urban design[M].Oxford: Architectural Press,2003.

[13] ZAMBIANCHI M.The area governance plan and the territorial time plan of the city of Bergamo: an example of temporal city planning[C]// HENCKEL D,THOMAIER S,KÖNECKE,B,eds.Space-time design of the public city.Dordrecht: Springer,2013: 227-243.

[14] MOCCIA F D.Planning time: an emergent European practice[J].European planning studies,2000,8(3): 367-375.

[15] BONFIGLIOLI S.Urban time policies in Italy: an overview of time-oriented research[J].Transfer: European review labour and research,1997,3(4): 700-722.

[16] SCHAICK J V.Revisiting exemplars of the times-of-the-city approach: the viability of the ‘neodiscipline’claim[C]// HENCKEL D,THOMAIER S,KÖNECKE,B,eds.Space-time design of the public city.Dordrecht:Springer,2013: 195-215.

[17] HENCKEL D,KÖNECKE B,THOMAIER S.Further research and policy perspectives[C]// HENCKEL D,THOMAIER S,KÖNECKE,B,eds.Space-time design of the public city.Dordrecht: Springer,2013: 301-309.

[18] 张京祥,陈浩,王宇彤.新中国70 年城乡规划思潮的总体演进[J].国际城市规划,2019,34(4): 8-15.DOI: 10.22217/upi.2019.262.

[19] DREWE P.What about time in urban planning &design in the ict age?[C]//10th international symposium on information and communication technologies in urban spatial planning and impacts of ICT on physical space 2005.Vienna,Austria: Technische universität Wien,2005: 1-38.

[20] 柴彦威,申悦,马修军,等.北京居民活动与出行行为时空数据采集与管理[J].地理研究,2013,32(3): 441-451.

[21] 柴彦威,李彦熙,李春江.时空间行为规划:核心问题与规划手段[J].城市规划,2022,46(12): 7-15.

[22] 王德,胡杨.城市时空行为规划:概念、框架与展望[J].城市规划学刊,2022(1): 44-50.

[23] HASELSTEINER E,SMETSCHKA B,REMESCH A,et al.Time-use patterns and sustainable urban form: a case study to explore potential links[J].Sustainability,2015,7(6): 8022-8050.

[24] 杨婕,柴彦威.城市体检的理论思考与实践探索[J].上海城市规划,2022(1): 1-7.

[25] LONG Y,MAO Q,DANG A.Beijing urban development model: urban growth analysis and simulation[J].Tsinghua science and technology,2009,14(6): 782-794.

[26] 张迪新,贺永,肖求波,等.时空间行为研究在中国城市规划中的应用[C]// 中国城市规划学会、成都市人民政府.面向高质量发展的空间治理——2020中国城市规划年会论文集(04城市规划历史与理论).北京: 中国建筑工业出版社,2021: 222-228.

[27] JÄRV O,TENKANEN H,SALONEN M,et al.Dynamic cities: locationbased accessibility modelling as a function of time[J].Applied geography,2018,95: 101-110.

[28] KWAN MP.Beyond space (as we knew it): toward temporally integrated geographies of segregation,health,and accessibility: Space-time integration in geography and GIScience[J].Annals of the Association of American Geographers,2013,103(5): 1078-1086.

[29] 王涛,陈峻.基于时间效益的城市公交专用道设置流量条件[J].哈尔滨工业大学学报,2014,46(4): 7.

[30] 尚春琳,刘小明,沈辉,等.潮汐车道清空与下游路口信号协同控制方法研究[J].交通运输系统工程与信息,2019,19(2): 8.

[31] 陈少杰,沈丽珍.基于腾讯迁徙热度的同城化地区人口流动时空间特征——以厦漳泉地区为例[J].城市观察,2020(3): 97-105.

[32] 李卫飞,石少湘,袁琳.城乡居民休闲生活方式差异及影响因素研究[J].旅游导刊,2022,6(5): 50-68.

[33] 徐晓春,游丹,曹雨涵,等.大都市边缘区农村国土空间变化与农民生产生活方式改变之间的关系研究——以天津市西青区王稳庄镇东兰坨村为例[J].天津农业科学,2021,27(6): 54-61.

[34] LYNCH K.What time is this place?[M].Cambridge: MIT Press,1972.

[35] WUNDERLICH F M.Place-temporality and urban place-rhythms in urban analysis and design: an aesthetic akin to music[J].Journal of urban design,2013,18(3): 383-408.

[36] 王京红.城市色彩表达精神[M].北京: 中国建筑工业出版社,2013.

[37] 张梦宇,顾重泰,陈易辰,等.基于复杂适应系统理论的城市色彩系统建构和方法探索——以北京王府井街区为例[J].上海城市规划,2022(3): 30-37.

[38] BRAGAGLIA F,ROSSIGNOLO C.Temporary urbanism as a new policy strategy: a contemporary panacea or a trojan horse?[J].International planning studies,2021,26(4): 370-386.

[39] LAM W H,SHAO H,SUMALEE A.Modeling impacts of adverse weather conditions on a road network with uncertainties in demand and supply[J].Transportation research part b: methodological,2008,42(10): 890-910.

[40] 龙瀛.颠覆性技术驱动下的未来人居——来自新城市科学和未来城市等视角[J].建筑学报,2020(增刊1): 34-40.

[41] WOOD A,GRAHAM M,LEHDONVIRTA V,et al.Good gig,bad gig:autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J].Work,employment and society,2019,33(1): 56-75.