引言

随着居民出行需求的增加、生活节奏的加快,个体时空活动的复杂性决定了仅从空间维度着手的传统城市规划无法解决全部问题[1-2]。如何缓解通勤、上学、购物等日常活动造成的常发性拥堵?如何提高设施服务与居民需求之间的匹配程度?如何引导个体实现高质量、可持续的生活方式?解决这些问题都需要触及“时间”这一极富张力的理论与实践之弦。目前,国内外已有越来越多的研究和实践关注城市规划的时间性,如提倡本地自平衡的15 分钟城市[3],基于居民实时出行需求的交通机动性规划[4],协调城市服务时间与个体活动计划的城市时间政策[5],结合时间规划、空间规划和行为引导的时空间行为规划[6]等。“时间城市规划”的概念由此衍生,即对一系列城市时空间资源规划和居民时空间行为规划的统称。时间城市规划旨在将时间与空间维度统筹考量,丰富城市规划的理论内涵,适应存量时代的规划转型需求。

然而,将时间城市规划的理念具体落实到时空间规划政策仍面临诸多挑战。如何理解居民时空活动背后的行为决策机制?在政策制定中如何充分考虑个体的时间分配与空间选择偏好?如何在政策实施前对实施效果进行基本的预判?回答这些问题需要对时空行为背后的行为决策机制有更深入的认识。现阶段大多数的时空间行为研究停留在对时空活动的定性描述和模式总结的层面,少数的个体活动建模研究[7-9]也往往将时间和空间要素分开考虑,无法同时考虑个体的时间分配与空间选择。行为决策模型的缺失使得时空间行为研究难以由“定性描述”转向“定量解释”,时间城市规划难以由“后置观测”转向“前置预判”。

近年来大数据、云计算、人工智能等技术的发展使得构建大尺度、全时段的行为决策模型成为可能。一方面,手机信令、公交刷卡、社交媒体等大数据包含丰富的个体时空行为信息,比传统调查数据的时空覆盖范围更广,成为行为决策模型的新数据源[10-12];另一方面,动态离散选择模型[13]、个体系数logit 模型[14]、混合代理logit 模型[15]等新方法的发展使离散选择模型能够考虑多个决策维度以及长短期选择之间的关联,并从大样本数据中最大限度地获取个体偏好差异。这些模型已被初步应用到交通规划领域,预测不同政策情景下的出行需求与交通路况[16-19]。但相关研究更多关注于数据处理与建模方法,未能将新数据与新方法其融入到时间城市规划的理论框架中并指导规划实践,探索一条从数据采集到模型构建再到政策制定的具体路径。

本文本文试图厘清行为决策建模对于时间城市规划的意义,构建“时间—空间—决策—活动”四位一体的研究框架,弥补现有研究框架对于个体行为机制解读的不足。与此同时,结合国内外的相关研究实践提出时空活动视角下的行为决策建模方法论,总结模型的基本要素、效用假设及拟合算法。最后,以上海陆家嘴地区为研究案例,探索如何通过手机数据获取个体活动链信息,构建全日活动的行为决策模型,并进一步根据个体偏好制定时间政策,基于行为模拟预测实施效果。由此,打通一条“数据采集、模型构建、偏好分析、政策制定、效果预测”的实践路径,将理论框架和技术方法相结合,探讨时间城市规划政策的可行性与制定原则。

1 行为决策建模的意义

1.1 从“时空活动”转向“行为决策”

“时空活动”指个体或群体在不同时间与地点发生的各类活动,是居民日常生活节奏与活动范围的直观体现。时空活动背后隐藏的“行为决策”是指在面临多种活动选项时,个体、家庭或组织(统称为决策者)做出行动或选择的过程。这一过程涉及活动目标的设定、决策者的偏好、可获取的信息以及时空可达性的约束,决策者在其中权衡各活动选项利弊后做出最合适的选择。行为决策强调个体或群体主观要素与城市时空间客观要素的互动过程,时空活动则强调主客观要素间的互动结果,两者互为因果,都是时空间行为研究不可忽视的部分。

行为决策建模通过构建数理模型,定量解释时空活动背后的行为决策机制,对于时空间行为研究具有重要意义。从理论层面上看,关注行为决策的研究与新时间地理学的“企划—活动”系统分析一脉相承[20-21],认为时空活动是不同企划(或目标)相互竞争并在外部条件制约下最终发生的行为结果,旨在打通行为主客观要素的互动,深化对时空间行为过程和机制的理解。这种理解应基于因果逻辑而非仅是相关性,应是数理模型支撑下的量化分析而非仅是对于现状的定性描述。

1.2 从“行为决策”反观“时空间环境”

城市的“时空间环境”由时间和空间维度构成,前者涉及不同时段的城市运行模式和居民生活节奏,后者涉及城市中不同区位的空间布局和特征,两者相互依存、互为载体[22]。传统的城市规划往往将空间时间化,通过空间设计创造丰富的活动机会,引导居民对时间的利用与感知。而存量规划在空间格局基本成型的基础上关注时间的空间化,调整个体与城市时间计划形成合理的生活节奏,从而疏解空间拥堵、提升设施使用效率。由此可见,城市时间与空间环境的互动需要以居民的行为为媒介[23]。

构建行为决策模型,从“行为决策”反观城市“时空间环境”,其意义在于构建人本视角的“行为观”,重新审视时间城市规划语境下的“时间观”和“空间观”。从实践层面上看,精准地刻画居民的时空活动并非最终目的,还是需要落到对城市时空间环境的塑造上,落到具体政策的制定上[24-26]。相关政策的制定需要充分了解个体或群体的活动选择偏好,预判时空间行为的变化对于时空间环境的塑造与影响,从行为视角打通城市时空环境“过去—现在—未来”的全过程,由政策实施后的评估反馈迈向政策制定时的前瞻性预判,提升政策制定的针对性和精细度。

1.3 “时间—空间—决策—活动”的理论框架

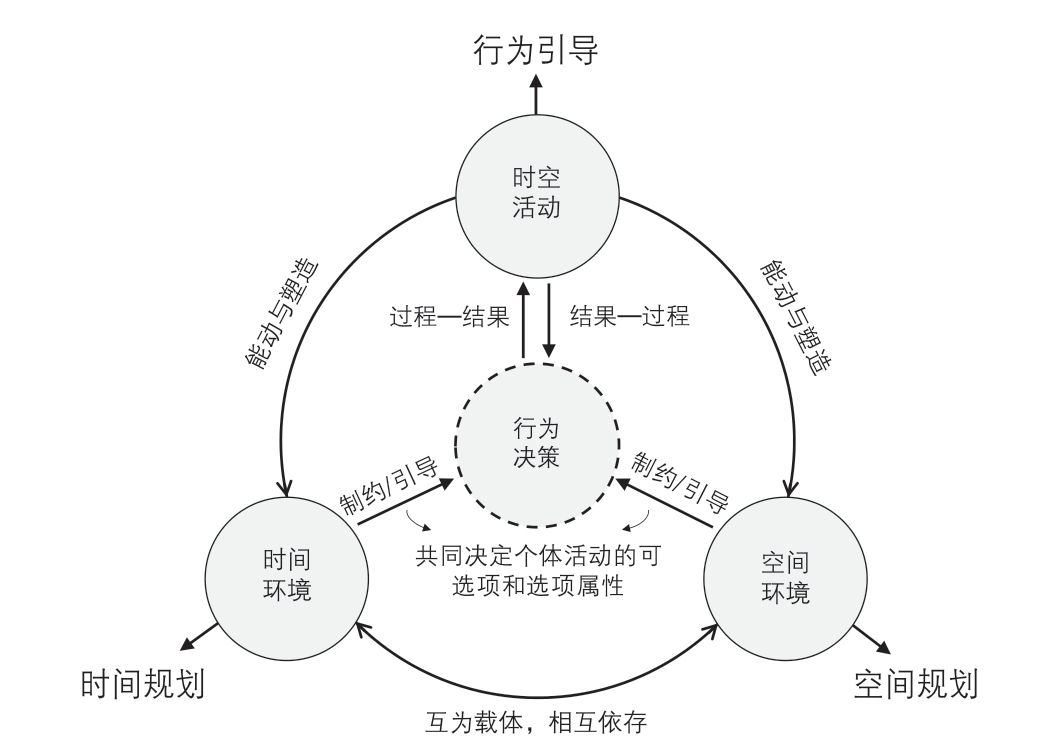

结合时空间行为的研究基础与前文论述,本文提出包含时间环境、空间环境、行为决策、时空活动四要素的理论框架(图1),用于指导行为决策视角下的时空间行为研究,进而支撑时间城市规划的相关实践。对于理论框架的解读可归纳为以下三部分。

图1 时间—空间—决策—活动的理论框架

其一,城市的时间环境、空间环境与居民的时空活动是三类可观测的显性要素,从表征现象上看(图1 外圈),时间环境与空间环境互为载体、相互依存,时空活动是居民能动地适应与塑造城市时空环境的手段。这与传统的时空间行为研究以及由此衍生的时空间行为规划一脉相承。

其二,行为决策的特殊点在于它是不可观测的隐性要素,却也是连接时间环境、空间环境与时空活动的关键一环。从底层逻辑上看(图1 内核),一方面城市的时间与空间环境共同决定活动的可能选项和选项属性,对个体或群体的行为决策直接起到制约与引导作用;另一方面时空间行为可以看作行为决策的最终结果,是个体或群体的行为决策过程在集合层面的统计表现。通过对时空环境和时空活动的观测获取个体或群体的主观偏好,对行为决策这一不可观测的隐性要素进行解读(即行为决策建模),是新时间地理学与“企划—活动”系统分析的关注点,也是时空间行为研究的未来方向。

其三,在时空间行为规划的基础上,时间城市规划涉及的范围更广,不仅需要以时间规划、空间规划、行为引导作为抓手,更需要透过时空间行为的表征现象捕捉底层逻辑,充分了解行为决策过程中主客观要素的交互机制,实现时间、空间、行为的联动优化。因此,时间城市规划应依托于行为决策视角的时空间行为研究,基于已知的行为决策机制模拟不同政策背景下个体或群体在城市时空环境中的活动选择,预测时空间行为变化对城市时空环境的影响以及相关政策的实施效果。

2 行为决策建模的技术方法

行为决策模型多基于行为论的决策过程理论与分析方法,强调决策个体或群体时空活动选择的偏好与效用,假设个体或群体在随机效用最大化的基础上做出选择[27-28]。然而,这些模型较少被应用在时空间行为决策建模中,为了使其更好地支撑时空间行为研究与时间城市规划,有必要梳理行为决策建模的基本要素、效用假设与拟合算法。

2.1 模型的基本要素

居民的时空活动可以看作是个体或群体多次相互关联的选择行为,包括(但不限于)活动类型选择、活动目的地选择、活动时长选择、出发时段选择、出行方式选择以及出行路径选择。行为决策模型通常会包含以下几个要素。

(1)决策者(decision maker),即做出选择行为的主体,可以是个体,也可以是家庭或任何群体组织。

(2)决策维度(choice dimension),即同一决策者做出不同类型选择行为的次数。例如:仅涉及活动目的地选择的模型属于单一维度决策模型,涉及活动目的地、出发时段与交通方式选择的模型属于多维度联合决策模型。

(3)选择集(alternative set),即所有备选活动方案构成的集合。例如:活动目的地选择集(目的地1、目的地2、目的地3 等)、出发时段选择集(8:00、9:00、10:00 等)、交通方式选择集(公交、地铁、步行等)。

(4)选项属性(alternative attribute),即决策者挑选活动备选方案时考虑的因素。例如:选择生活服务设施时,决策者通常会考虑设施规模、设施类型、到达设施要花费的出行成本等多个因素。

(5)决策准则(decision rule),即决策者综合考虑备选方案的各项属性后如何做出选择。最为通用的决策准则为“效用最大化”,即决策者选择某一备选方案是因为该方案能够使决策者获得的效用最大化。

2.2 模型的效用假设

“效用”是经济学中最常用的概念之一,在行为决策模型中可以理解为决策者对某一活动选项的满意程度。基于随机效用理论的离散选择模型将效用进一步分为系统效用(systematic utility)和随机效用(random utility)。本文主要以“个体”为决策者介绍行为决策模型的效用假设,个体在第次决策中选择选项所产生的总效用如公式(1)所示。

其中,Uijt 代表总体效用;Vijt 代表系统效用,由一组反应选项属性的变量Xijt 与其对应的一组偏好系数βT 的乘积;εijt 代表随机效用,离散选择模型通常假设服从甘布尔分布(Gumbel Distribution)。在效用最大化准则下,个体i 在第t 次决策中选择选项的概率由公式(2)所示。其中e 为自然常数,系统效用Vijt 越大,个体做出相应选择的概率越大。

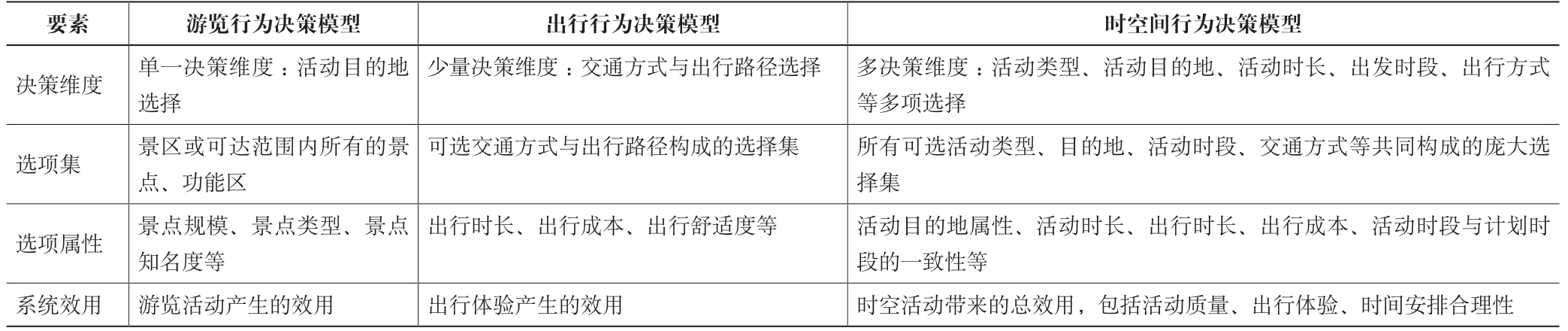

表1 从决策维度、选项集、选项属性与系统效用四个方面对比时空间行为模型与目前发展较为成熟的游览行为决策模型[29]、出行行为决策模型[30]的差异。相比之下,时空间行为决策建模的挑战主要有两点:其一,个体的时空活动链涉及活动类型、活动目的地、活动时长、出发时段、出行方式等多个决策维度,选择集十分庞大,需要更多的样本数量,难以通过传统问卷调查来获取;其二,时空间行为决策的系统效用包含所有活动效用与出行效用的同时还包括丰富的时间属性,如活动时段与计划时段的一致性,需要从更精细的时间尺度进行分析。

表1 游览行为决策模型、出行行为决策模型与时空间行为决策模型的对比

本文本文以通勤者工作日的典型时空活动链为例,将时空行为链效用拆解为三个部分(图2):首先是活动效用,单次活动的效用由活动类型、目的地属性和有效活动时长共同决定;其次是出行效用,单次出行的效用由出行时长、出行成本和出行舒适度共同决定,时长越短、成本越低、舒适度越高的出行带来的效用越大;最后是“计划—活动”一致性效用,即个体的计划活动时段与实际活动时段之间的重叠度,通常用计划偏移量来测度[9]。例如:通勤者计划8 点上班,若实际到达工作岗位的时间早于或晚于8 点,会因为早到或迟到降低活动效用。由此,个体全日时空活动链背后的行为决策机制可以视为个体在时空环境约束下尽可能使活动效用、出行效用与“计划—活动”一致性效用的总和最大。

图2 通勤者全日时空活动链的效用解构

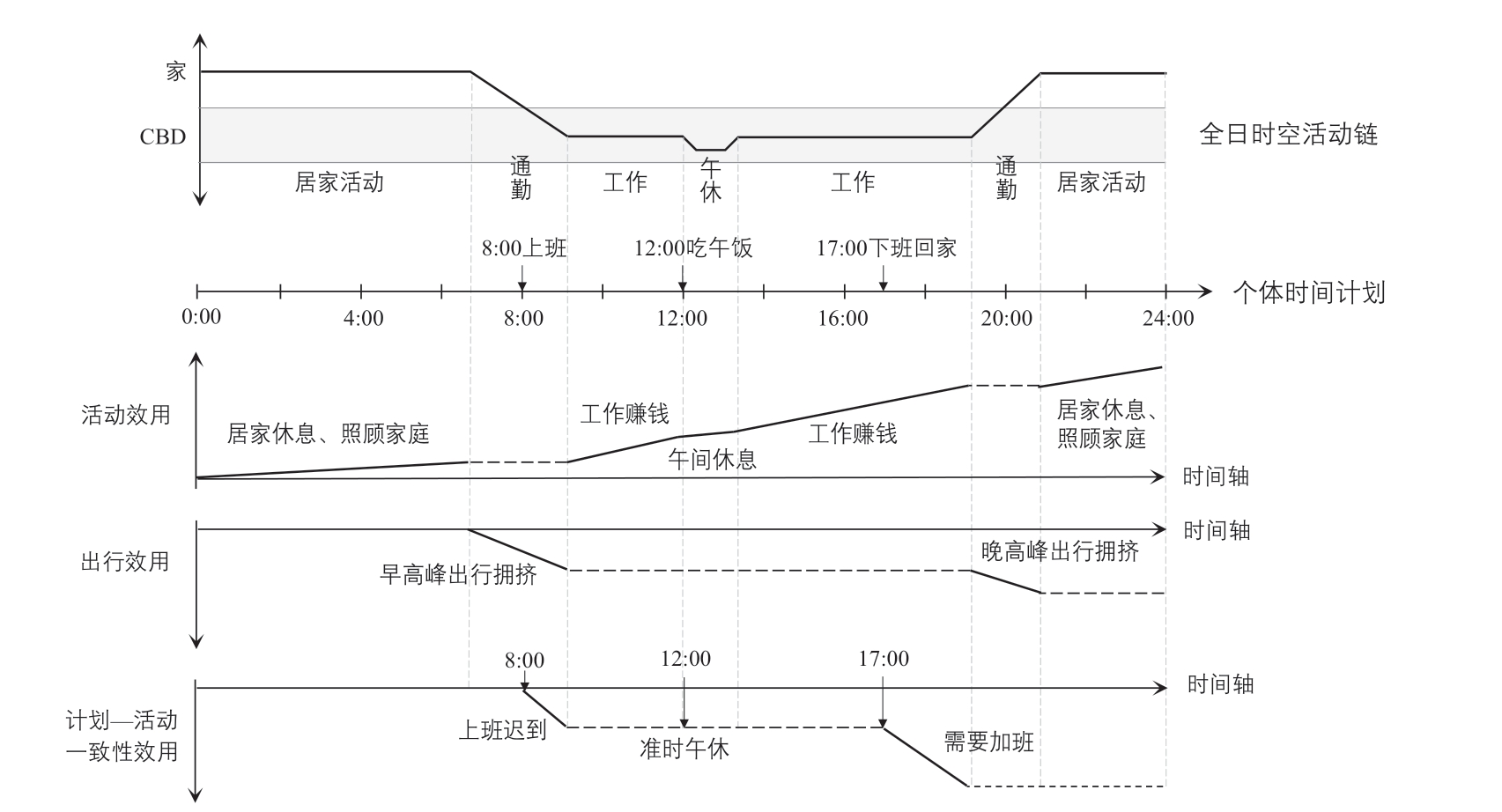

2.3 模型的拟合算法

系统效用由选项属性与个体偏好共同决定,其中在明确效用的构成要素后可以直接观测,偏好系数则需要通过模型的拟合算法获取。离散选择模型由1970 年代至今,已积累了较为丰富的理论与技术方法,本文从少量决策为与多决策维度、小样本与大样本两个方面,将现有模型及拟合算法划分为四类(图3)。

图3 行为决策模型及拟合算法划分

(1)传统的离散选择模型(DCM: Discrete Choice Model),包括多项logit 模型(Multinomial Logit Model)、嵌套logit 模型(Nested Logit Model)、混合logit 模型(Mixed Logit Model)、潜在类别模型(Latent Class Model)等[31]。这类模型的应用最为广泛,关注随机效用和个体偏好的统计分布假设,通过极大似然法从一组观测的行为选择中拟合一套偏好系数,适用于小样本、单个或少量决策维度的行为决策建模。

(2)动态离散选择模型(DDCM: Dynamic Discrete Choice Model)在传统离散选择模型基础上发展而来,基本逻辑是将同一个体按时间顺序排列的多次选择视为马尔可夫决策过程(Markov Decision Process),并在系统效用中加入经验效用(empirical utility)和预期效用(expected utility),认为个体的当下选择受到以往经验和未来期望的影响[13]。这类模型强调个体行为决策中多个决策维度或长短期选择之间的关联,通过极大似然法和马尔可夫链从相互关联的决策维度中拟合一套偏好系数,适用于小样本、多决策维度的联合决策建模。

(3)个体系数logit 模型(IPL: Individual Parameter Logit)突破了对个体偏好系数的统计分布假设,通过遗传/优化、梯度下降等机器学习算法捕捉偏好与决策间的非线性关系,从为每一个体标定一套偏好系数[14]。这类模型适用于手机信令数据、公交刷卡数据、社交媒体数据等大样本数据建模,能够从海量样本中最大限度地获取个体偏好差异。个体系数的拟合不再受到统计分布假设的限制,不再依赖于极大似然估计,模型的拟合优度通常更好,但由于模型拟合用时较长、可解释性较弱,难以捕捉多决策维度间的关联。

(4)混合代理logit 模型(AMXL: Agent-based Mixed Logit Model)通过构建逆向优化的二次规划(quadratic programming)问题以更小的计算成本兼顾大样本和多维度联合决策[15]。具体来说,每一个体的多次决策构成一个逆向优化问题,其中决策变量为个体偏好系数,目标函数为最小化个体偏好系数的方差,约束条件的设定考虑了效用最大化准则和决策维度间的关联。在每一次迭代中,求解每个个体的逆向优化问题,更新个体偏好系数的均值直到其收敛,在标定个体偏好系数的同时通过引入额外的约束条件考虑多个决策维度之间的关联。混合代理logit 模型适用于大样本、多决策维度的建模,是时空间行为决策建模的理想方法。

3 时间城市语境下的应用场景初探——以上海陆家嘴为例

尽管行为决策建模的技术方法有着广阔的应用前景,但在实践应用中仍面临不少挑战。居民的时空活动数据如何采集?模型构建时考虑哪些决策维度?如何分析模型拟合的偏好系数?如何根据个体偏好制定针对性策略?如何基于行为模拟预测实施效果?这些问题都需要结合实际案例来探索。

陆家嘴位于上海市黄浦江畔,是中国最具影响力的金融核心区之一。在大规模开发建设取得成效的同时,就业岗位集中、吸引点密集、出行需求量大等特点给这里的交通组织带来了极大挑战。在现有空间格局基本成型的前提下,如何从时间维度实行通勤时间规划,从而疏解早晚高峰拥堵、提升城市运营效率,是陆家嘴地区城市更新中的重点。因此,本文以上海陆家嘴为案例,探索出一条“数据采集、模型构建、偏好分析、政策制定、效果预测”的行为决策建模实践路径。

3.1 研究范围与数据采集

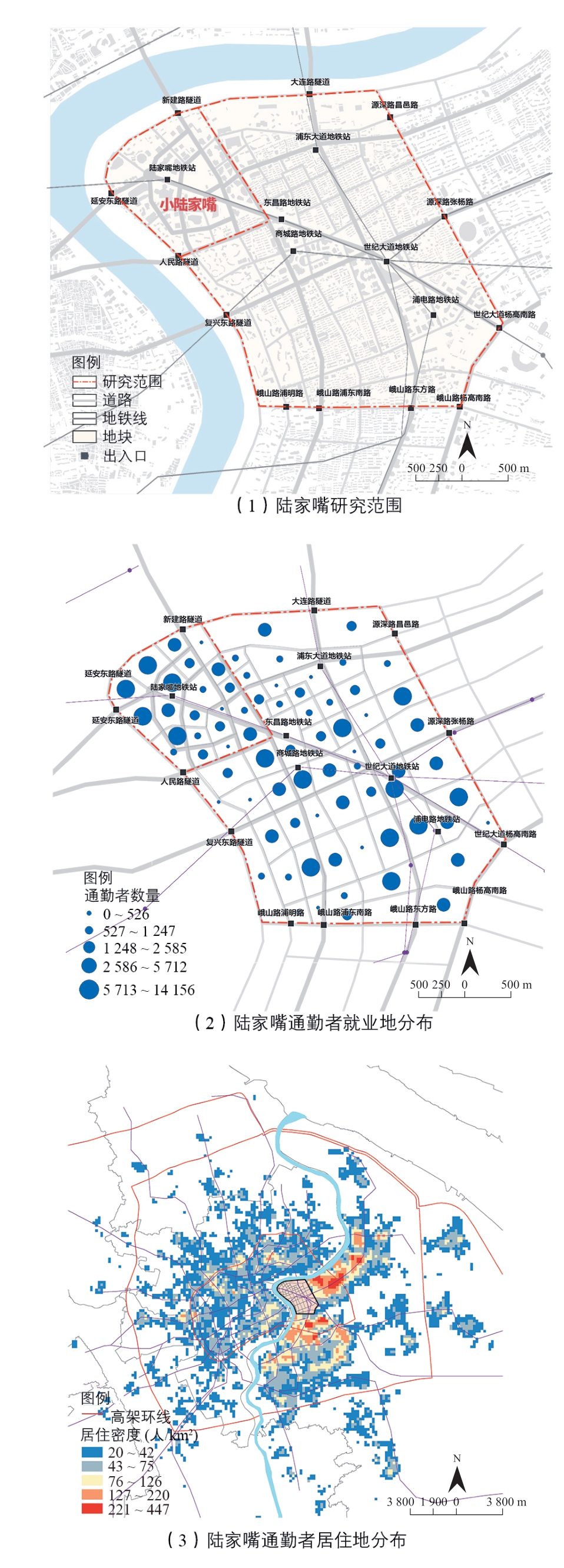

本文本文界定的研究范围包含陆家嘴和潍坊新村两个街道单元,总计9.87 km2。本文从智慧足迹公司提供的手机数据中提取通勤者工作日的全日活动链,采样时段为2019 年5 月。数据包含4G 手机用户的职住地信息、驻留点信息和每次出行经过基站时的时间戳信息。通勤者全日活动链的识别包括三个步骤:首先,根据手机用户的职住地位置筛选陆家嘴的通勤者,保留工作地在陆家嘴且居住地不在陆家嘴的用户;其次,提取这些用户的单日活动记录,筛选出通勤、居家、工作、午间活动等工作日典型的活动信息;最后,根据通勤者到达陆家嘴的出入口类型判断通勤者的通勤方式,若从地铁站进入则通勤方式为地铁,若从隧道或地面道路进入则通勤方式为驾车。本研究共提取26 149 位通勤者的全日活动链,并对个体编号进行了加密处理。图4 展示了本文的研究范围与通勤者职住地分布。

图4 陆家嘴研究范围与通勤者职住地分布

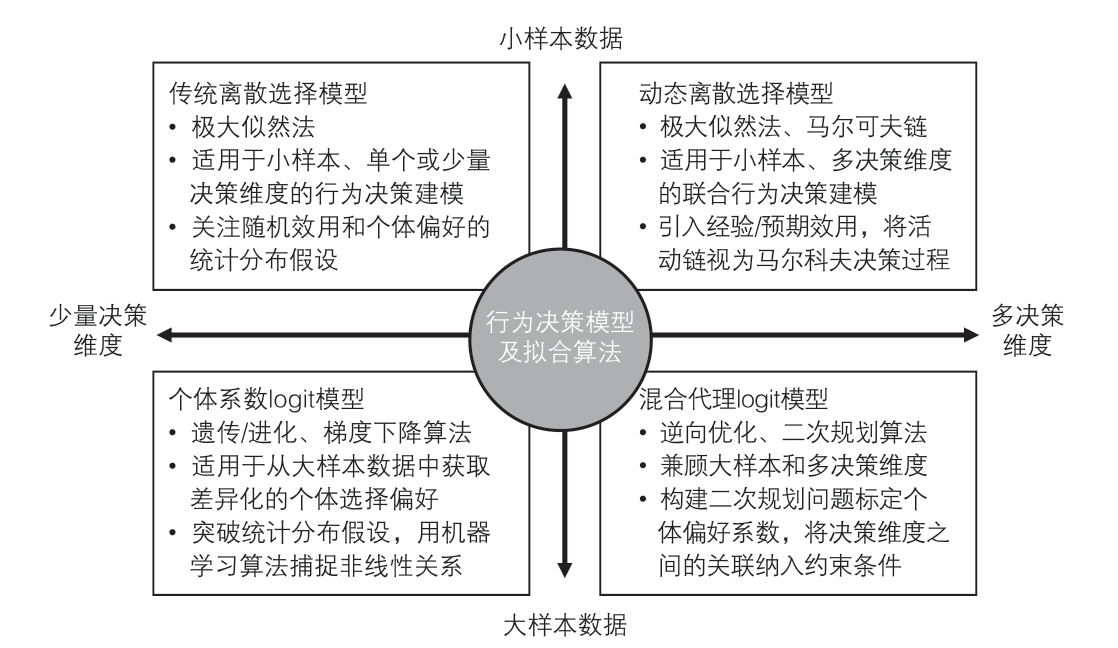

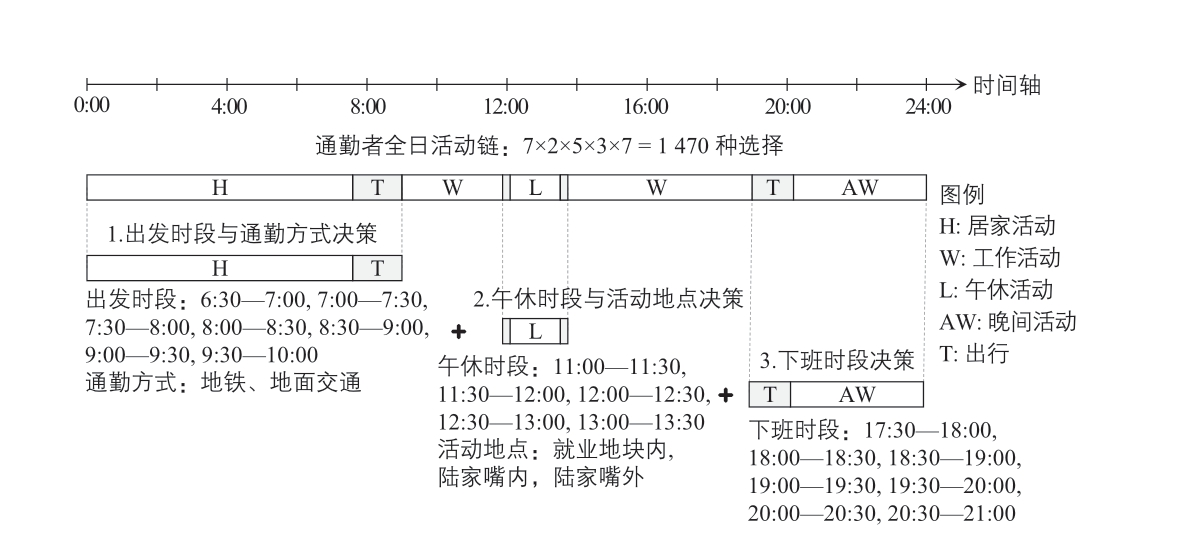

基于手机数据提取的活动信息,本文以30 分钟为时间间隔将通勤者全日活动链拆分为5 个决策维度(图5):(1)出发时段决策,从6:30—10:00 分为7 个可选项;(2)通勤方式决策,包含地铁和地面交通2 个可选项;(3)午休时段决策,从11:00—13:30 分为5 个可选项;(4)午间活动地点决策,包含就业地块内、陆家嘴以内和陆家嘴以外3 个可选项;(5)下班时段决策,从17:30—21:00 分为7 个可选项。由此,通勤者全日活动链的选项集包含7×2×5×3×7=1 470 种可能的选择。通勤者的居住地、就业地作为已知条件,不纳入全日活动决策的研究范畴。

图5 通勤者全日活动链决策解构

3.2 全日活动模型构建

通勤者全日活动链的效用由活动效用、出行效用与“计划—活动”一致性效用三部分构成。活动效用涉及工作时长、非工作活动时长、活动时长交互项①活动时长交互项通常用来反映两类活动的互补与替代关系[9]。如果其系数为正值,说明这两类活动互补;如果其系数为负值,说明这两类活动可以相互替代。以及代表午间活动地点的虚拟变量。出行效用由通勤时长、通勤成本、代表地铁偏好常数的虚拟变量以及午间出行时长构成。“计划—活动”一致性效用由上班早到时长、上班迟到时长、代表迟到额外惩罚的虚拟变量、午休提前时长及午休推迟时长构成。相应地,每位通勤者有14 个待拟合的偏好系数反映其行为决策偏好。

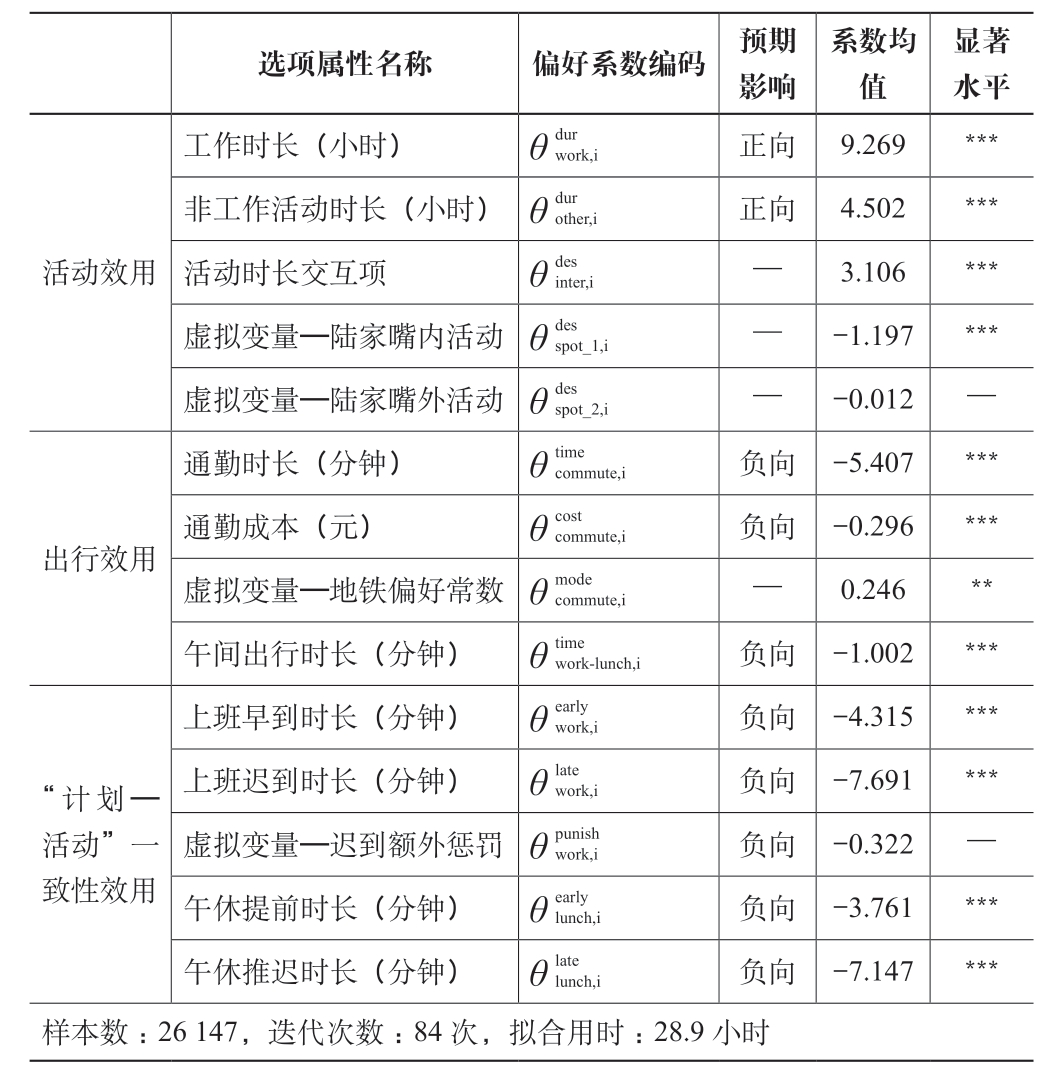

本文本文采用混合代理logit 模型拟合个体偏好参数,全日活动链的决策模型经过28.9 小时在第84 次迭代后收敛。表2 展示了模型拟合结果,除“虚拟变量—陆家嘴外活动”和“虚拟变量—迟到额外惩罚”外,所有变量都在1%水平上显著。从总体与个体两个层面评价模型的准确率,前者关注每个活动选项通勤者占比预测的准确率,后者关注每位通勤者个体选择预测的准确率。模型的拟合优度较好,通勤者出发时段与通勤方式的预测准确率在总体层面为89.61%,个体层面为77.16%;午休时段和活动地点的预测准确率在总体层面为86.71%,个体层面为78.43%;下班时段的预测准确率在总体层面为98.87%,个体层面为80.93%;全日活动链的预测准确率在总体层面为80.89%,个体层面为47.18%。

表2 通勤者时空间行为决策模型的拟合结果

注:***表示在0.1%水平上显著,**表示在1%水平上显著,*表示在5%水平上显著,—表示变量不显著,所有变量在建模前都经过标准化处理。

3.3 时间规划偏好分析

表2 中各属性的系数符号反映出变量对通勤者全日活动链效用的影响,起正向影响的要素有:工作时长、非工作活动时长、两者的交互项以及地铁偏好常数;起负向影响的要素有:通勤时长、通勤成本、午间出行时长以及上班和午休的计划偏移量。这些影响都符合预期判断,即通勤者希望有充足的时间工作和照顾家庭,尽可能减少出行的时长与花销,以及尽可能保证准点上班和午休。总体来说,通勤者在全日活动决策中最看重的前5 项属性依次为:工作时长(9.269)、上班迟到时长(-7.691)、午休推迟时长(-7.147)、通勤时长(-5.407)、非工作活动时长(4.502),这些属性都涉及通勤者的时间规划偏好。

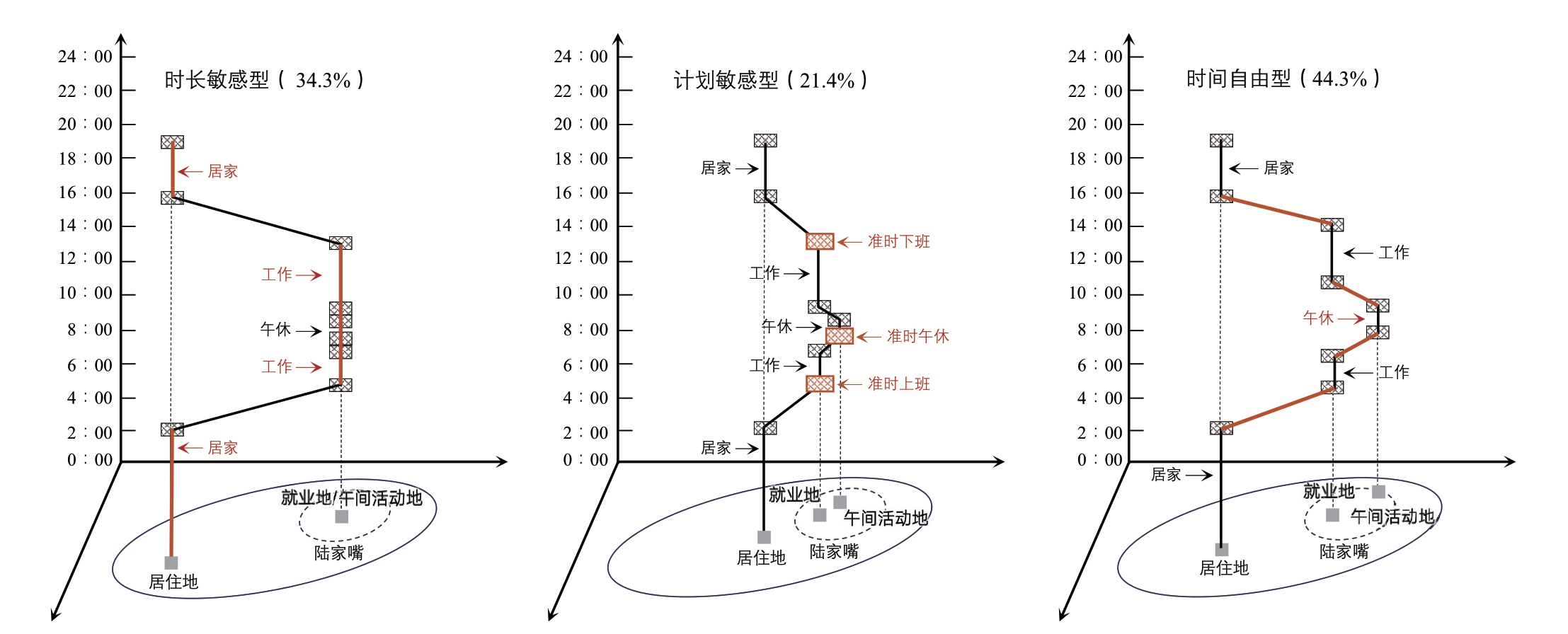

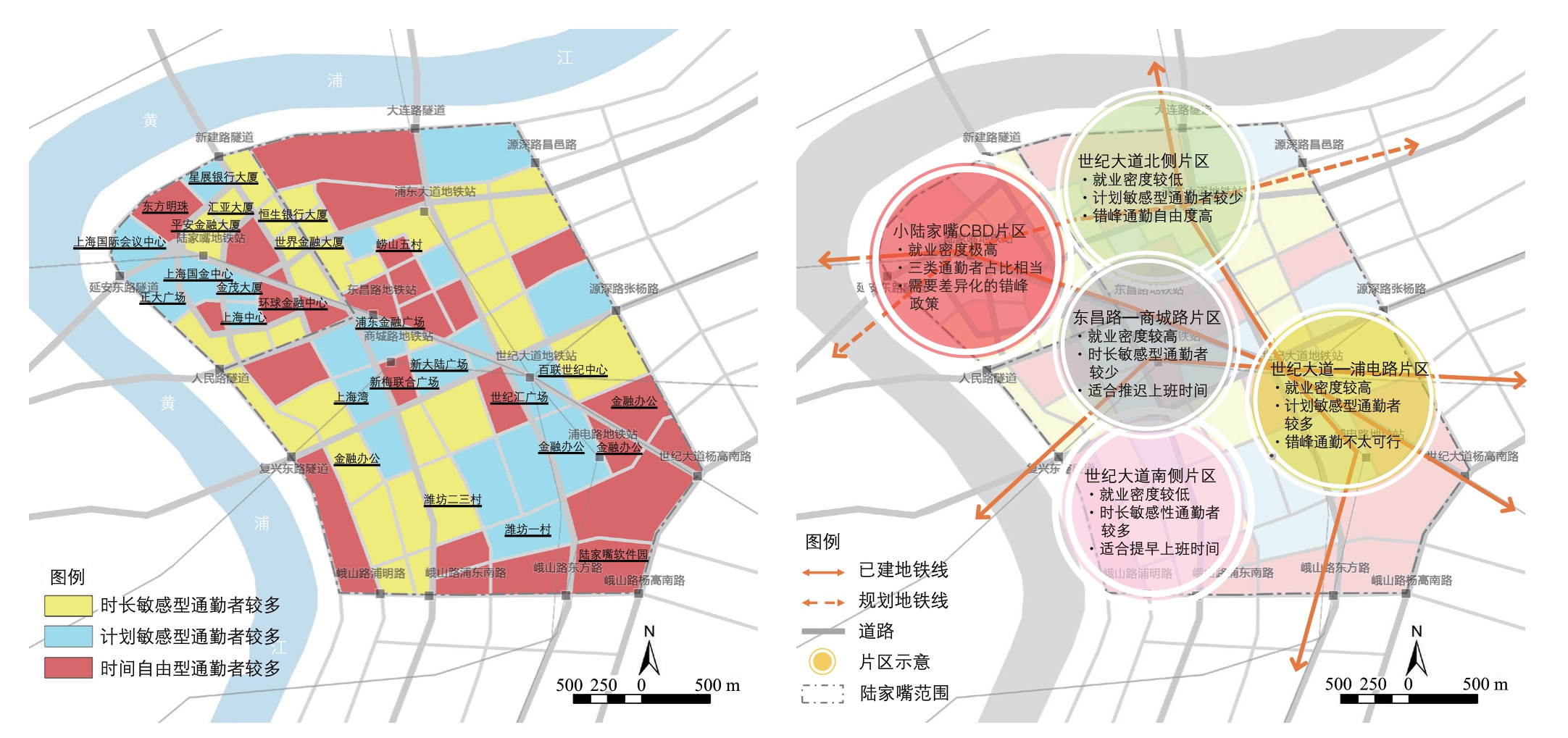

由于每位通勤者都有一套独立的偏好系数,可以进一步将通勤者的时间规划偏好进行分类,并与其职住地和通勤距离进行关联分析。本文根据模型拟合的偏好系数将陆家嘴通勤者归纳为三类(图6)。

图6 基于时间规划偏好的通勤者类型划分

(1)时长敏感型通勤者:最看重工作与居家活动的时长,活动效用在全日效用中占比较高。这类通勤者占总量的34.3%,通勤距离普遍较长,为了保证充足的工作时长大多选择午间不离开各自的就业地块,增加可用时间是其行为决策的关注点。

(2)计划敏感型通勤者:最看重是否准时上班和午休,计划偏移负效用在全日效用中占比最大。这类通勤者占总量的21.4%,通勤距离相对较短,活动决策中有更多的刚性时间约束,确保按时执行活动计划是其行为决策的关注点。

(3)时间自由型通勤者:不那么看重工作时长和准时上班/午休,相对更看重出行的时长与成本。这类通勤者占总量的44.3%,通勤距离适中、更倾向于午间外出活动,提升出行效率是其活动决策的关注点。

3.4 通勤时间规划的政策制定

通勤时间规划是指在完成规定工作任务或固定工作时长的前提下,统筹通勤者的上班时间,避免其在高峰时段出行的管理措施[32]。既有研究表明,通勤受到工作时刻计划的制约,在上班时间固定的情况下,通勤者不得不选择高峰出行,进而加剧城市的交通拥堵[33];而实行弹性工时或合理调整上班时间,有助于让通勤者自由选择出发时间以及其他活动安排,减少其感知的时间压力[34]。然而,通勤者对上班时间调整的接受程度不同,了解通勤者的时间规划偏好对通勤时间规划政策的制定极为关键(图7)。

图7 陆家嘴错峰通勤政策的适用性分析

按照三类不同时间规划偏好的通勤者,可以将陆家嘴80个地块分为三类(图7 左):时长敏感型通勤者看重工作时长,这类通勤者占比较高的地块更适合将上班时间提前;计划敏感型通勤者看重能否准时上班和午休、活动计划的制约性强,这类通勤者占比较高的地块不适合对上班时间进行调整;时间自由型通勤者上班时间调整的自由度最高,这类通勤者占比较高的地块向前向后调整上班时间均可。进一步可将这些地块跟据世纪大道主轴线划分成5 个片区(图7 右):小陆家嘴CBD 片区的就业密度极高,三类通勤者占比相当,因而需要制定差异化的错峰通勤政策;东昌路—商城路片区的就业密度较高,由于时长敏感型通勤者较少更适合推迟上班时间;世纪大道—浦电路片区的就业密度较高,由于计划敏感型通勤者较多不适合调整上班时间;世纪大道北侧片区目前就业密度较低但未来会有所提升,计划敏感型通勤者较少因而错峰通勤的自由度最高;世纪大道南侧片区目前和未来就业密度都较低,时长敏感型通勤者较多因而更适合提早上班时间。

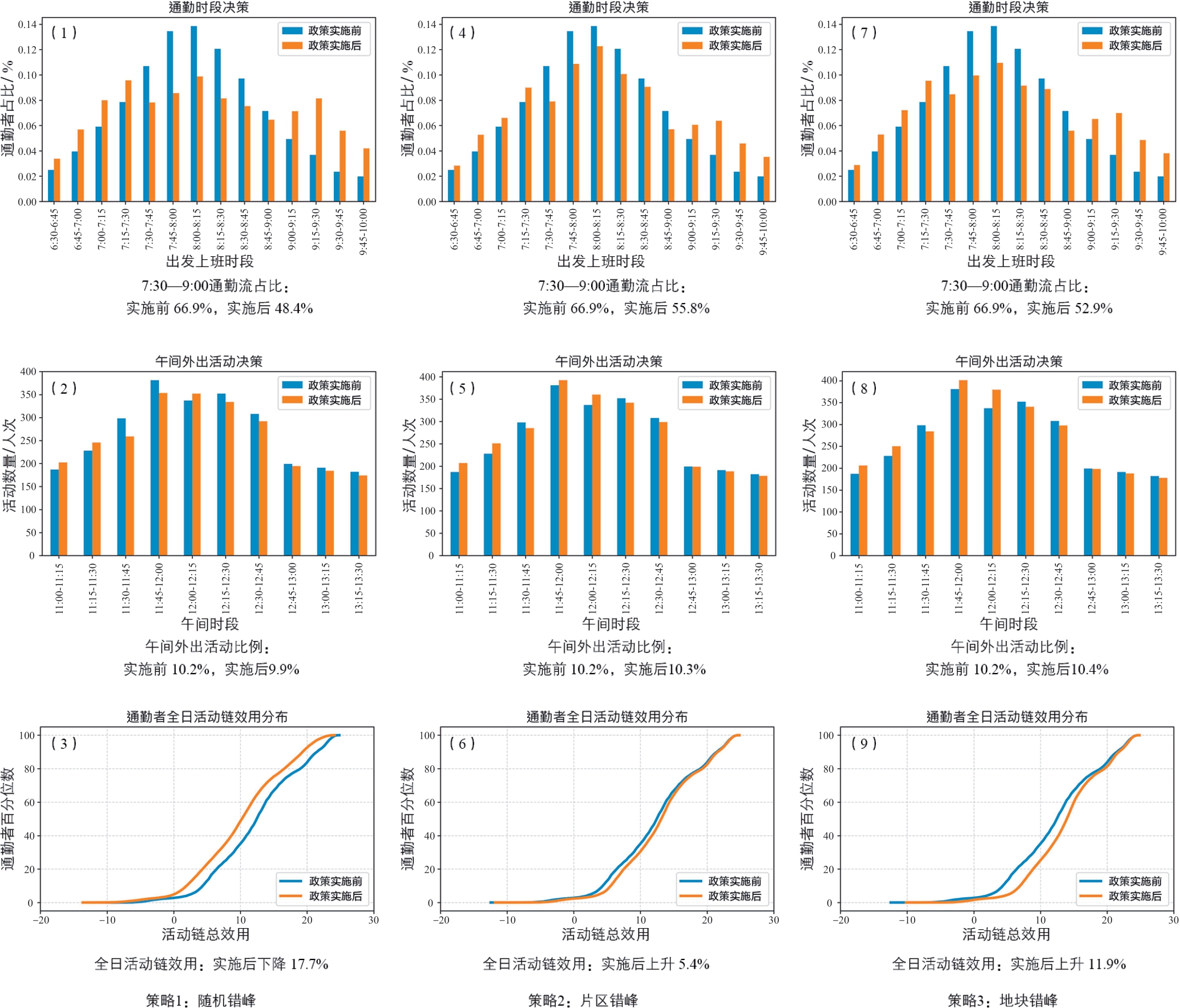

针对陆家嘴早高峰交通拥堵问题,可以制定三种错峰通勤策略(图8)。

图8 陆家嘴错峰通勤策略示意

(1)随机错峰策略,即将通勤者随机等分为三部分,分别将其计划上班时间设为8:00、9:00、10:00。这种策略适用于时间规划偏好未知的情况,为保证公平性随机选取通勤者错峰上班,实施难度较大。

(2)片区错峰策略,即根据陆家嘴5 个片区各类通勤者的占比情况,以片区为单位实施错峰通勤。具体来说,将世纪大道南侧片区的计划上班时间设为8:00,将东昌路—商城路片区、世纪大道北侧片区的计划上班时间设为10:00,小陆家嘴CBD 片区、世纪大道—浦电路片区的计划上班时间为9:00 不变。这种策略一定程度上考虑了通勤者的时间规划偏好,分别涉及19.1%、56.3%、24.6%的通勤者,实施难度较小。

(3)地块错峰策略,即以每个地块为单元实施错峰通勤。具体来说时长敏感型通勤者较多的地块提早到8:00 上班,时间自由型通勤者较多的地块推迟到10:00 上班,计划敏感型通勤者较多的地块保持9:00 上班不变。这种策略充分考虑了通勤者的时间规划偏好,分别涉及24.3%、47.0%、28.7%的通勤者,实施难度适中。

3.5 基于行为模拟的效果预测

传统基于经验判断预估时间规划政策的实施效果是极为困难的,上班时间的调整有助于减少通勤者的通勤时间、提高出行效率,但同时也有可能打乱通勤者原有的活动计划、造成困扰。行为决策建模的优势在于能够基于个体偏好系数模拟不同政策情景下的个体选择,从而在政策实施前对其实施效果有一个初步预判。本文分别模拟三种错峰通勤政策下通勤者全日活动链的变化,模拟的时间精度设为15 分钟,每次行为模拟耗时在20 分钟左右,并通过7:30—9:00 的通勤流占比、午间外出活动比例以及通勤者全日活动链效用来评估政策实施的效果。

图9 展示了三种错峰通勤策略的实施效果预测。总体来说,三种错峰通勤政策对陆家嘴通勤者的午间活动影响不大,说明通勤者时间优化后节省的时间没有用于在午间活动,陆家嘴的空间环境对通勤者午间活动的吸引力不强。然而,三种策略对高峰通勤流占比和全日活动链效用的影响不尽相同。

图9 错峰通勤实施效果预测

随机错峰策略实施后,选择早高峰7:30—9:00 时段出发上班的通勤者从原来的66.9%下降到48.4%,陆家嘴的早高峰拥堵问题很大程度上得以缓解。然而,午间时段离开就业地块外出活动的通勤者占比由政策实施前的10.2%下降到9.9%,通勤者全日活动链效用总体下降了17.7%,可见强制性的错峰通勤打乱了部分通勤者的原有活动计划,高峰拥堵的缓解是以牺牲个体效用或活动满意度为代价而实现的。

片区错峰策略实施后,选择早高峰7:30—9:00 时段出发上班的通勤者下降到55.8%,午间外出活动占比略微提升,全日活动链效用总体上升了5.4%。相比之下,考虑通勤者偏好的片区错峰策略能够在缓解高峰拥堵的同时一定程度上提升个体的活动链效用,可见通过优化个体活动链达到疏解高峰出行需求是能够实现的。

地块错峰策略实施后,选择早高峰7:30—9:00 时段出发上班的通勤者下降到52.9%,午间外出活动占比上升到10.4%,全日活动链效用较实施前上升了11.9%。地块错峰策略的拥堵缓解效果与随机策略接近,但可以使个体全日活动链效用增幅最大,因此在条件允许的情况下,地块错峰是最为推荐的策略。

4 总结与展望

城市是时间与空间相互交织的复杂系统,注定了城市规划不能仅局限于空间层面。构建时空间行为决策模型、解释个体选择机制、预估政策实施效果,是以人为本的智慧城市建设的趋势所向。本文建立了“时间—空间—决策—活动”的理论分析框架,梳理了时空间行为决策建模的技术方法,探索了“数据采集、模型构建、偏好分析、政策制定、效果预测”的实践路径,旨在深化时空间行为的研究方法、服务时间城市的规划实践。由此展开,未来时间城市规划的研究与实践应处理好以下三组关系。

首先是个体时间与城市时间的关系。个体时间是指个人的日常时间安排、生活规律和偏好,而城市时间涉及城市整体的运行机制和节奏。引入“时间”这一新的理论与实践维度是时间城市规划区别于传统规划的核心。在精细的时间尺度下,城市有着统一的运营时刻计划而个体的时间安排却各不相同。一方面城市时间的调整会改变个体的时间计划,如计划上班时段的调整会影响通勤者的通勤时段选择;另一方面个体时间的变化也会影响城市的时空间环境,如通勤者错峰上班对高峰交通拥堵的缓解。因此时间城市规划在调整城市运营时刻的同时应充分考虑个体的时间规划偏好,实现居民活动满意度与城市运行效率的互利共赢。

其次是时间规划与空间规划的关系。空间规划通过空间设计创造丰富的活动机会,引导居民对时间的利用与感知,而时间规划通过调整个体与城市的时间计划,形成合理的生活节奏,从而疏解空间拥堵、提升设施使用效率。多数情况下,空间规划仍是主要手段,当空间格局成型后,时间规划的作用更为凸显。但是,无论是空间的时间化,还是时间的空间化,都需要以“行为”为媒介,因为城市时空环境直接影响行为决策,而居民时空活动又反过来塑造城市时空格局。因此,探索时间与空间的互动模式必然需要行为决策模型的因果分析与定量预测。

最后是适应性规划与引导性规划的关系。适应性规划更加顺应个体时间偏好,满足活动需求;引导性规划则强调塑造城市时空环境,引导居民行为。笔者认为在时间城市规划的适应性策略在短期效果更明显,可以在空间格局形成的基础上,运用时间规划手段协调城市运行与个体时间,根据行为决策建模的实践路径因地制宜地解决城市问题。在长远层面,则需要结合时间规划和空间规划制定前瞻性战略,塑造更加宜居可持续的城市时空环境,使居民的时间可用、出行高效、计划合理。这需要回到“时间—空间—决策—活动”理论框架,总结形成可推广的策略和经验,深化时间城市规划与行为决策建模的理论内涵。

此外需要指出的是,本文以手机数据为例展示大数据支撑下时空间行为研究与时间城市规划的可行性,实验部分的结论不可避免会受到手机数据准确性的影响。未来研究和实践应不仅限于手机数据,尽管多源大数据在城市宏观尺度的准确性已经得到初步验证,但在城市中微观尺度下的可信度还有待验证。未来研究中还应结合问卷调查数据获取居民时空活动背后的真实动机,从而验证行为决策建模实验的准确性。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] 王德,胡杨.城市时空行为规划:概念、框架与展望[J].城市规划学刊,2022(1): 44-50.

[2] 柴彦威,端木一博.时间地理学视角下城市规划的时间问题[J].城市建筑,2016(16): 21-24.

[3] MORENO C,ALLAM Z,CHABAUD D,et al.Introducing the “15-minute city”: sustainability,resilience and place identity in future post-pandemic cities[J].Smart cities,2021,4(1): 93-111.

[4] SHAHEEN S A,COHEN A P,BROADER J,et al.Mobility on demand planning and implementation: current practices,innovations,and emerging mobility futures[R].The United States: Department of Transportation.Intelligent Transportation Systems Joint Program Office,2020.

[5] MAREGGI M.Planning times of the city: an overview on urban time policies[J].Planning time,2013(1): 701-710.

[6] 柴彦威,李彦熙,李春江.时空间行为规划: 核心问题与规划手段[J].城市规划,2022,46(12): 7-15.

[7] 王德,马力.2010 年上海世博会参观者时空分布模拟分析[J].城市规划学刊,2009(5): 64-70.

[8] 王灿,王德,朱玮,等.基于消费者行为的商业空间绩效评价体系建构[J].城市规划,2021,45(3): 33-45.

[9] ETTEMA D,BASTIN F,POLAK J,et al.Modelling the joint choice of activity timing and duration[J].Transportation research part a: policy and practice,2007,41(9): 827-841.

[10] 张月朋,王德.上海市早高峰出行问题源头区识别[J].城市规划,2021,45(7): 83-90.

[11] 王德,谢栋灿,王灿,等.个体时空行为的规律性与可预测性研究——以上海市居民工作日活动为例[J].地理科学进展,2021,40(3): 433-440.

[12] 钮心毅,林诗佳.城市规划研究中的时空大数据:技术演进、研究议题与前沿趋势[J].城市规划学刊,2022(6): 50-57.

[13] VÄSTBERG O B,KARLSTRÖM A,JONSSON D,et al.A dynamic discrete choice activity-based travel demand model[J].Transportation science,2020,54(1): 21-41.

[14] SWAIT J.Distribution-free estimation of individual parameter logit (IPL)models using combined evolutionary and optimization algorithms[J].Journal of choice modelling,2023,47: 100396.

[15] REN X,CHOW J Y J.A random-utility-consistent machine learning method to estimate agents’ joint activity scheduling choice from a ubiquitous data set[J].Transportation research part b: methodological,2022,166: 396-418.

[16] NICKKAR A,LEE Y J,SHIN H S.Willingness-to-pay for shared automated mobility using an adaptive choice-based conjoint analysis during the COVID-19 period[J].Travel behaviour and society,2023,30: 11-20.

[17] FONTAINE P,TAUBE F,MINNER S.Human solution strategies for the vehicle routing problem: experimental findings and a choice-based theory[J].Computers &operations research,2020,120: 104962.

[18] DELHOUM Y,BELAROUSSI R,DUPIN F,et al.Activity-based demand modeling for a future urban district[J].Sustainability,2020,12(14): 5821.

[19] KHAN N A,HABIB M A.Microsimulation of mobility assignment within an activity-based travel demand forecasting model[J].Transportmetrica a:transport science,2023,19(2): 1983664.

[20] 张艳,柴彦威.转向企划—活动系统研究的时间地理学[J].地理科学进展,2022,41(1): 53-63.

[21] ORBAN K,VROTSOU K,ELLEGÅRD K,et al.Assessing the use of a portable time-geographic diary for detecting patterns of daily occupations[J].Scandinavian journal of occupational therapy,2022,29(4): 293-304.

[22] 塔娜,柴彦威.理解中国城市生活方式:基于时空行为的研究框架[J].人文地理,2019,34(2): 17-23.

[23] PARKES D,THRIFT N.Timing space and spacing time[J].Environment and planning a,1975,7(6): 651-670.

[24] 饶婧雯,马静,柴彦威.时空行为视角下的实时空气污染暴露对居民日常活动满意度的影响研究——以北京市美和园社区为例[J].地理研究,2022,41(4): 1183-1193.

[25] 柴彦威,肖作鹏,刘志林.基于空间行为约束的北京市居民家庭日常出行碳排放的比较分析[J].地理科学,2011,31(7): 843-849.

[26] 柴彦威,李春江.城市生活圈规划: 从研究到实践[J].城市规划,2019,43(5): 9-16,60.

[27] McFADDEN D.Conditional logit analysis of qualitative choice behavior[M]//ZAREMBRA P,ed.Frontiers in econometrics.Salt Lake City: Academic Press,1974.

[28] McFADDEN D,TRAIN K.Mixed MNL models for discrete response[J].Journal of applied econometrics,2000,15(5): 447-470.

[29] MAO Y,REN X,YIN L,et al.Investigating tourists’ willingness to walk(WTW) to attractions within scenic areas: a case study of Tongli Ancient Town,China[J].Sustainability,2021,13(23): 12990.

[30] JING P,ZHAO M,HE M,et al.Travel mode and travel route choice behavior based on random regret minimization: a systematic review[J].Sustainability,2018,10(4): 1185.

[31] 王灿,王德,朱玮,等.离散选择模型研究进展[J].地理科学进展,

2015,34(10): 1275-1287.

[32] 杨晓光,褚浩然.错峰出行对城市交通的影响分析[J].同济大学学报(自然科学版),2006(7): 899-903.

[33] 陈梓烽,柴彦威.通勤时空弹性对居民通勤出发时间决策的影响——以北京上地—清河地区为例[J].城市发展研究,2014,21(12): 65-76.

[34] TURESKY M,WARNER M E.Gender dynamics in the planning workplace[J].Journal of American Planning Association,2020,86(2): 157-170.