引言

时间是由包括技术在内的社会系统创造[1],不仅是帮助社会主体安排活动及其实现秩序建构的尺度,也是与日常生活经验关联最为紧密的向度之一。近年来,数字通信技术和交通运输服务飞速发展,作用于日常生活时间上最为典型的结果就是出现了学术界所称的“加速社会”(accelerated society)[2]。一方面,信息、资金、货物与服务的移动和资源获取呈现出前所未有的快速与便捷,居民日常生活被更加精细的时间尺度所定义和度量,活动、地点与距离的时空互动关系也因此发生变化。但另一方面,也有研究对这种快捷与加速提出质疑,认为数字化让生活充满“无时不在、疲于奔命、单调机械”等负面感受,产生了信息时代下“时间危机”等话题[3-4]。这种时间体验上的“二律背反”从逻辑上指向了技术与时间的互动,特别是数字化浪潮下的时间含义,是技术哲学、传播学、时间社会学等学科近年持续关注的焦点[5-7],也已成为现代城市研究的新话语与新论题。

长期以来,城市研究将人类活动展开在空间与时间之轴上,对时间的理解仍然偏向于物质化的、绝对化的和被利用的,而不是社会化的、相对的和被建构的,没有深刻透视时间的社会性和社会的时间性,特别是没有很好地挖掘社会中技术对时间的运作逻辑与深刻影响。最典型的是,目前智慧城市或智慧社区等规划实践更多是顺应技术变化的结果,将时间视作规划周期内相对均质与静止的概念、条件或者目标[8],并没有深入透视技术对时间的内在变化。又如尽管技术变化导致的“时空压缩”(compression of time and space)已广为接受,但是对其引用多为背景性话语,没有深入讨论压缩后的时间存在及其对日常生活的具体影响。再如近来很多研究聚焦于虚实空间互动,建构了“同步现实存在、异步现实存在、同步在线存在、异步在线存在”等模式[9],将“多地同时、多人同步、多行为同步”纳入研究框架,容纳了远程办公、在线购物等模式[10],衍生了“时空破碎化、多任务”等概念[11],大幅扩展了城市研究在空间维度的层次性。但是,这些研究与实践没有正面探讨时间之变的历史进程与当下逻辑,也没有提出如何应对技术浪潮冲击下的时间变化与危机。

本研究旨在城市发展与规划的研究范畴中,引入多个相关学科对技术与时间变化的讨论,深入分析数字化作用下的时间变化,提炼时间加速与价值再发现,论述这些变化传导到空间层面的作用与结果,并提出适应性的规划响应策略,以期全面理解数字时代下日常生活的时间性与空间性,并调和、丰富、有序化日常生活的时间体验,对抗数字社会下城市社会生活的时间危机,探索新的时间范式下的规划策略。

1 数字化下时间变化的内在逻辑

1.1 数字化对社会时间的加速

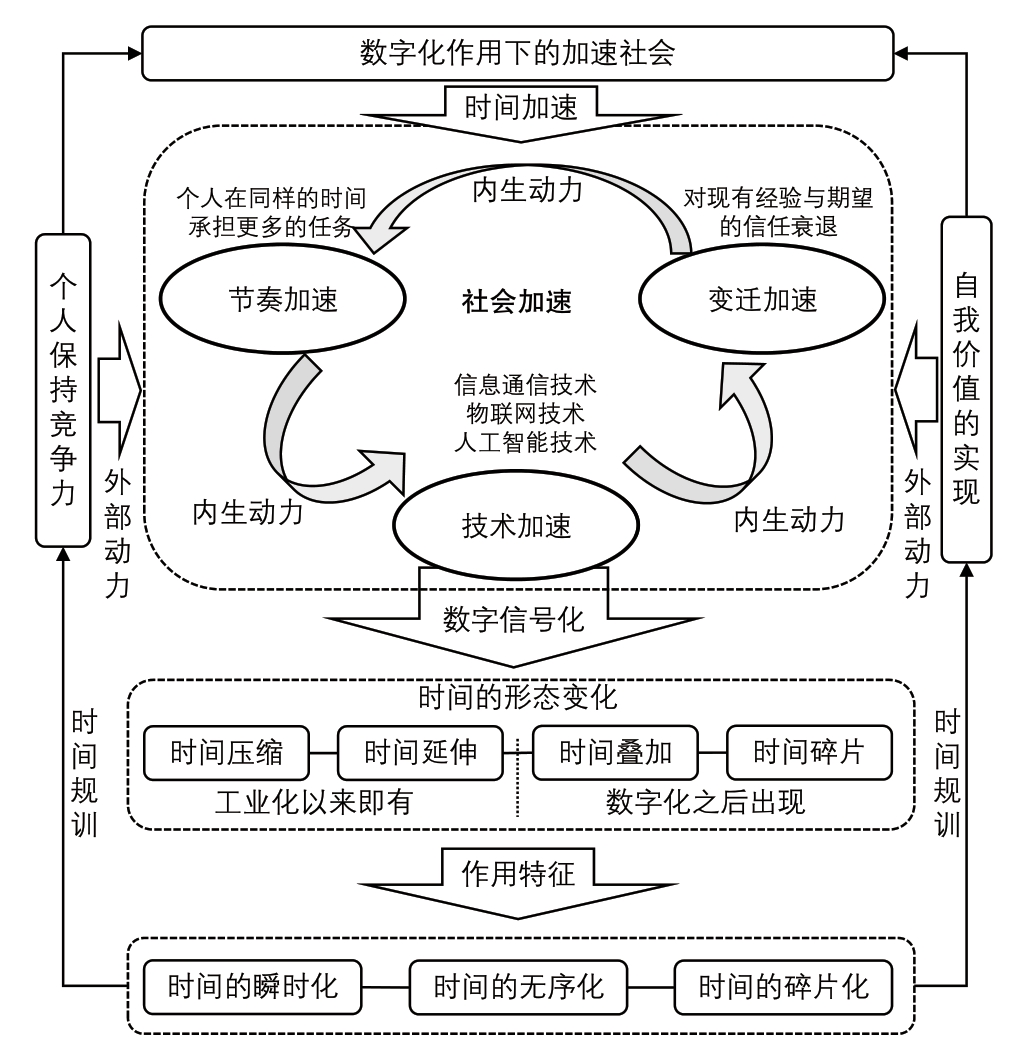

时间的概念、社会生活节奏与技术的变化紧密相关。20世纪初技术变革显著加快城市生活节奏,居民个体时间感受与社会时间观念快速经历了由时到分再到秒的精细化转型。这种社会时间尺度的加速与精细化是现代社会动态化过程的表现,也让“社会加速”(social acceleration)成为现代化的注脚。社会加速并不是单一维度的概念,而是包括技术加速、变迁加速和节奏加速[2],并且环环嵌套、相互促进、不断循环(图1)。首先,技术进步使得社会更加智能,资源流动水平提高,时间感知更加具体。其次,时间感知的明确化与资源流动性的提升导致时间的本质愈发被理解为强调效率与生产力的线性、单向过程,凸显了现有经验与信息时效性的降低,现有经验越来越无法解释、解决新现象与新问题[12],即吕柏(Lübbe)提出的“当下时态萎缩”[13]。当下社会需要更关注应对随机事件所带来的不确定性,导致整体上向未来社会加速变迁。随后,这种社会变迁速率的提升需要个人在同样时间承担更多任务,居民活动日程安排更加紧密。与此同时,个人时间的低效利用会在社会价值观层面被批判,促使社会时间节奏的紧张化。最后,社会节奏的加速又迫使技术发展以缓解矛盾,这一过程就是一次社会加速的内生循环。与此同时,由于个人时间认知受到社会规训,为保持个人在现代生活下的竞争力,尽可能体验生活和实现自我价值,个人往往被迫将时间利用效率实现最大化并投入社会加速的进程中。因此,加速社会实质上是技术与社会、个体与社会、制度与节奏等多元要素系统互动的结果。

图1 社会加速理论下技术对时间的作用机制框架

因此,加速社会的关键点是技术对时间的加速。技术改变了时间这一介导社会多元主体行动的媒介,也让加速社会不只在表层也在深层指向了社会运行的时间问题。在数字化时代,技术对时间的突出表现为时间的数字信号化。也即,数字技术建立了信息化标尺,各种形式的时间都可以被转换成数字信号的形式,时间也因此成为一种数字化的信息介质。这是以往技术作用下的时间所不具备的特征,也让时间的存在形态发生了根本上的去物质化,转而与数据流、信息处理速度和网络连接的实时性等紧密相关。此时,时间不再是简单的线性流逝,而是与信息的即时获取和处理能力相关联,时间的存在形态与作用特征进而发生显著变化。

首先,数字信号让时间的感知更即时,信息交流倾向于即时满足与快速响应,时间被更加“压缩”。这一压缩程度甚至远大于哈维彼时立足于资本主义现代化生产方式的转变所得到的生活节奏加快和时间感知压缩的结论[14]。其次,通过虚拟现实、增强现实等技术对虚拟空间的创造、复现与关联,活动的互动场景脱离了具体的现实地理位置,产生了超越物质空间尺度的时间延伸,活动发生的时间场景更为多元。再次,时间可以在不同的空间维度被叠加,多个活动可以于同一空间同时发生,一个活动下多个子任务也可以于不同空间并行[15]。最后,数字设备使居民随时随地链接到网络后,时间概念不断细分、极度切割,表现为“争分夺秒”的各种时间碎片[16]。

数字化下时间形态之变驱动了其作用特征变化,具体表现为瞬时化、碎片化与无序化。聚焦于居民对活动的瞬时印象感知,韩炳哲(Byung-Chul Han)提出现代社会时间是一种快速消散的“点状时间”,即个人在紧张日程之中无法留下对于活动的深刻认知[17]。时间的瞬时点状化同时伴生的是时间的碎片化,即原有的时间决策与安排不仅可能为突发活动所取代,也同样面临着各种事件加入的可能,导致活动在时间序列上的失序与混乱。卡斯特(Castells)使用“无时间之时间”(timeless time)概括了信息技术影响下碎片化的时间嬗变[18]。因此,数字技术创造的新的时间性让人类对时间与空间的感知显著不同于以往,改变了社会个体对环境变化与生活节奏的界定和处理。数字技术在日常生活的多维深度渗透不仅加强了传统的时空压缩,也产生了时空分离与拓展,更重要的是实现了网络社会中信息的即时、流动性和虚拟空间的创造,最终在结果层面将加速社会及其时间体验推向了前所未有的高峰。

1.2 数字化对时间价值的再发现

除直接定义时间速率外,技术特别是数字技术的发展起到了重要的聚合链接作用[19],改变了社会组织形态,激发了数字平台的出现。平台通过算法实现供需实时匹配,也以递归和循环促进的方式聚合海量商品、信息、资源、服务等提供者(即数字劳动者),持续吸引各类数字消费者[20]。因此,依托互联网平台高频获取应需响应的第三方服务在居民日常生活中所占比例越来越高[21]。数字平台进而演进成为数字化社会下日常生活的基础设施,成为社会生活秩序的建构者。这一秩序表现为,在网络购物、移动支付等应用场景以及“让人买、让人跑、让人来”的机制中,不同主体间进行了时间、劳动与商品价值的交换,平台成为各项活动时间交易的密集发生地与集中场所。具体来说,数字技术细化了时间概念,在平台算法协助不同主体进行利益计算与权衡时,将时间与价值、价格挂钩,使得时间自身的资源性所带来的商品价值愈发明显。因此,时间价值不再抽象,而是变得可以被直观感知,表现为“每分钟多少钱,超时多久罚款多少,节省多长时间会被打赏多少”等。单位时间内的劳动产出作为新型的时间秩序,被赋予了可以被交易、转化的价值[22]。尽管时间交易并不是新命题,在市场经济发展过程中劳动时间一直呈现出明显的商品化发展,但是数字技术下的平台作为催化器和加速器形成了时间创造、节约、调节和惩罚的新机制[23]。

同时,数字化让传统没有意义和价值的时间充满了价值,也就是拉长了传统的时间阈值范围。在平台作用下,时间可以在任意时间、任意地点被交易,不局限于传统的生产、生活活动所对应的时间与空间,脱离了原有地方秩序制约。针对活动发生的时间场景,有学者针对夜间活动的拓展提出夜晚是分析城市生活的重要时间维度[24]。此外,城市中越来越多的由数字游民(digital nomad)和新媒体运营者等进行的数字非物质劳动,同样脱离了原有时间边界的限制,在数字媒介下产生着新的社会价值。

最后,时间作为信息传播媒介在数字社会更好地发挥了其介导价值。时间信息呈现于城市时钟、居民智能手机、手表等设备中,成为链接社会安排、居民行为等一系列日常活动的后台媒介。有学者探讨了不同场景下智能手机造成的线上社交模式和不同活动间的交互关系差异,发现时间作为串联实虚空间系统的媒介,关联了线上线下、前端后端活动的决策与行为全流程[25]。这种媒介理性的实现依靠数字化对居民、环境的时间信息更精确的测量与传递,促使居民进行实时化、动态化的决策。居民在站点等车时,会依据车辆时刻表、到站情况、时间预算与前方道路情况进行综合对比,最终得到相对优势的出行方案[26]。

因此,数字化改变了社会组织形态与技术工具,让依附其中的时间出现了更多的价值显化,参与到社会系统建构之中。换言之,教育、交通等设施空间与公共空间塑造了传统时间秩序,即时消费、物流配送、在线教育等也参与了对社会时间节律的规训[27]。这一规训的内在逻辑为,时间可以最直观地体现系统效率与价值理性。时间的价值生产过程,也即各类劳动过程和决策过程,可以通过数字平台被迅速感知并在网络尺度上大范围量化对比,从而得到较为理性的测量方式和买卖、分配机会,以达成对城市系统整体效率的优化。这种效率最优将个体裹挟入以时间精细化为基础的社会系统最优化过程,忽视了个体和个人发展的时间,弱化了培植更加有趣、协调的时间。这种无趣的时间性和节奏,固然有时间加速和价值显现在数字平台与技术工具上的表达,但也是时间权力关系围绕空间博弈的结果,也是时间资源不平等的呈现。

2 数字化下时间变化的空间响应

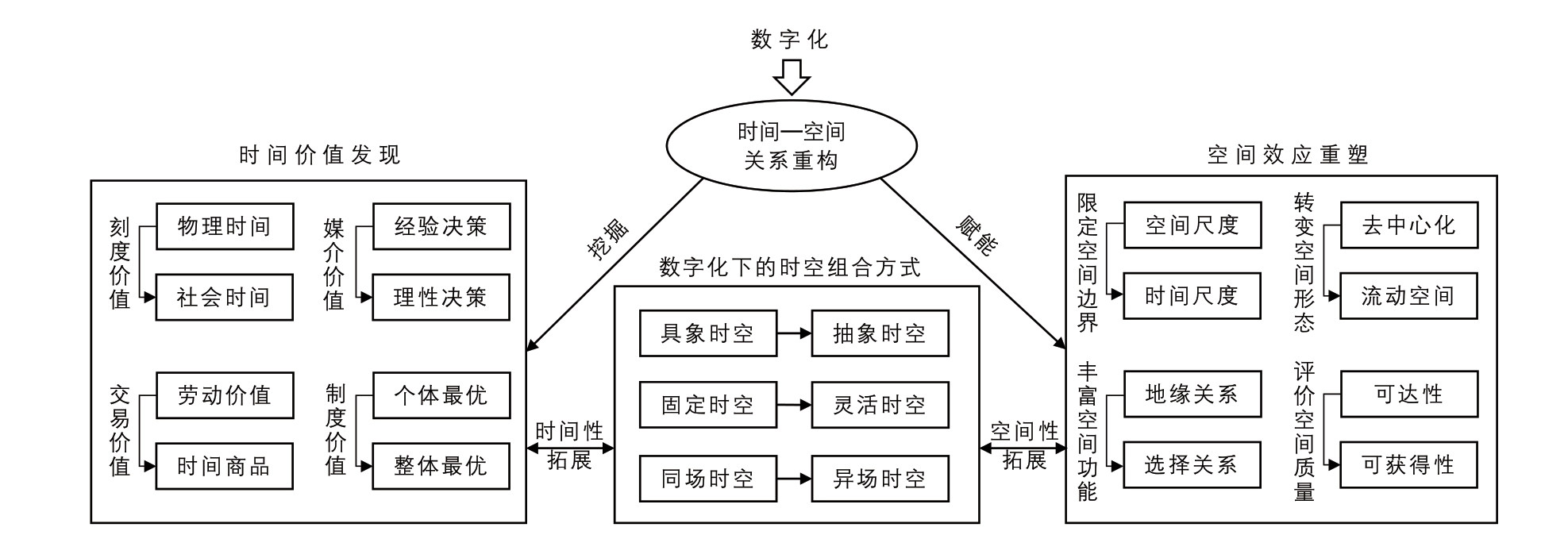

2.1 时间与空间的新组合

数字化对时间测度的极度细化,对时间价值的极度挖掘,对时间交易的全面扩展,改变了当下城市的时间性,也赋予其新的空间性,率先表现为时间与空间的结合方式产生了新的变化(图2)。首先,数字技术发展使得时空间组合经历了从具象时空到抽象时空的演变。以往的时空具象性体现在传统的空间尺度与场景中,活动指代的是发生在具体时间下“日出而作,日入而息”等惯例行为。对于这种时空活动,人们通常采取的是以书写符号等形式记录,以约定俗成等手段控制。而时空间的数字信号化,从技术形态的角度改变了社会时空结构。为适应全球化的时间统一需求,国际协调时间(Universal Time Coordinated)等可计量时间概念成为社会活动达成共识的基础。依托于时间和空间成为可以被数字化测量、控制和规划的虚化(empty)维度,传统社会关系与活动发生了抽离与“脱域”[28]。活动发生的时间脱离了具象的空间联系,活动发生的空间也不局限于原本紧密相关的时间,时空概念因此抽象化。另外,以数字平台等技术为基底,虚拟维度也被纳入抽象时空。反映在城市日常生活,出现了依赖高度规划性、组织性形成的网络场域化的“赛博空间”(cyberspace)以及虚实融合空间等新型时空形式,体现了传统时空间在实体、虚拟时空的拓展[29-30]。

图2 时空关系的数字化重构

其次,随着数字化对社会的整体改造,从固定时空到灵活时空的转变也体现了活动发生的可变性、易变性。在数字化参与之前,不同活动时间的划分往往伴随着空间的转换,个人时间与工作时间的边界、私人空间与社会空间的分野是清晰的,与之相对的城市时空间结构也是长期固定的区位选择结果。霍尔将这一时空节奏阐述为工业文化社会下一段时间只做一件事情的、关心准时性的单向计时制(mono-chronic time)[31]。而在当下,数字技术对设施和空间的链接使得活动脱离原有时空边界,时空间结构呈现更多短期、随机的行为选择结果。基于网络的混合与互动,在非对应惯常时间的空间内同样可以产生现代服务所主导的活动。有学者针对夜间代驾和配送现象,分析将夜晚休息时间继续投入到社会经济活动中时,由于空间资源与数字资源差异造成的服务不平等问题[32-34]。不止于此,也有研究通过社交媒体签到数据判断工作日与周末不同时间活动类型的细分差异,发现传统泾渭分明的、固定的时空边界在数字化作用下被消解,开始向公私不分的、模糊的、基于实际需求的灵活时空转变[35]。

最后,活动的发生与信息的传播不局限于同场时空,而是可以通过数字媒介拓展至异场时空,允许设施服务和空间可达实现分离。这种拓展性的结构变革核心在于人们决策和行为模式发生变化,如现有活动发生中更多“以我为中心”即反映了个体在时空观念上的认知转变,具体产生了两种时空组合模式。其一是本地的时间组合异地的时空间,即尽管空间不可实际到达但仍能达成活动目标,如远程办公、会议等通过时间同步的形式联系了不同位置的空间。其二是当下的时间关联未来的时空间,如“线上预约制”就是以线上约定、线下见面,对活动的发生时序和地点加以约束。自从异场时空概念被提出以来,学界展开了大量有关虚实行为、时空间结构特征以及同场、异场时空资源的研究[36-38]。早期有学者提出虚拟活动是对实体活动的替代和补偿[39],而后逐渐总结出“替代、互补、修正、中立”等作用形式[40],但对于此类机制如何促进异场活动发展等问题缺乏解析。如今,虚实活动在数字介导下呈现出更复杂的耦合关系,背景活动(background activity)通过时间分配更为积极地干预并交织于前景活动中,体现于如在通勤过程进行远程办公、线上社交等“共现”(copresence)场景越发频繁[41-42]。这一异场时空的耦合生动说明了数字化使城市资源更加动态地链接至居民日常生活,以更加立体化的方式丰富了城市活动的发生情境(diorama)[43]。

2.2 时间对空间的新赋能

在数字社会下,时间的加速转向与价值发现对空间本身产生了多种作用形式与结果。首先,精细化的时间限定了空间范围,在不同层级约束了活动发生的尺度。现有国土空间规划指南从指标层面提出步行5 分钟内和15 分钟内设施覆盖率等要求,从时间出发补足居民日常生活服务短板。此外,将时间维度引入空间边界限定主要有两种探讨:一是对单类活动的地理背景不确定问题进行实时化切片解析[44],讨论在单次出行中不同交通环境所对应的移动感知与行为决策[45];二是对城市环境自身的时间序列进行动态层次分析,呈现在不同时刻的聚类空间边界[46]。这种实施与分析离不开智慧城市建设与城市精准化感知的发展,以及技术对活动的客观制约与主观企划的影响。总体来说,传统基于空间的本地化、工厂化、地方化的空间组织模式一定程度被消解,迎来的是基于紧凑、高强度时间利用的全球化、扁平化与网络化的空间结构[47]。这种时间对空间的限制核心在于活动发生经由数字化介导从“共场”转向“共时”,时间成为限定空间边界的新尺度。

其次,时间转变了空间的形态,时间的分配带来了城市活动的拓展与变革,场所不局限于固定而趋向于流动。流动空间一方面体现在去中心化的网络结构上。在从场所空间到流空间转变的过程中,数字技术引发、引导的行为变化创造了不受传统地理限制的时空关联[48],使城市与区域间建立了超越等级和临近性的流动网络联系,导致空间结构从树形向非树形发生转变[49]。针对线上时间分配的主要活动,如短视频社交平台,有学者发现其所体现的城市网络关联较传统信息流更加分散[50]。另一方面,流动性也体现于不同数字化场景中活动空间的立体化拓展上。通过比较城市内不同餐饮设施的分布,有研究发现依赖数字平台的餐厅减少了对水平层面交通可达性的依赖,在垂直方向也拓展至非正规空间[51]。这种拓展固然受到区位、地价等传统因素影响,但也受到食物的就餐、准备、配送时效等时间要求。当下,流动空间也开始逐渐取代地方空间成为支配数字实践的主要活动场域。

再次,时间使得空间呈现丰富的功能特征,通过互联网平台组织形成的时间市场对社会经济的聚合、拼装,时间的分配、交换、消费等再生产过程得以在空间中落实。由于时间的传播与交易,流动脱离地缘关系而转向基于数字的选择性关系,活动倾向于发生在虚拟聚集时段所对应的现实空间。城市系统内部产生了通勤时间叠加服务时间的出行即服务(mobility as a service)的移动空间、短时内因获得“热搜”而人流激增的网红空间,以及线上花时间浏览与线下花时间前往相结合的隐形消费空间等新型空间秩序[52-53]。有研究通过分析平台、消费者、店铺以及骑手等主体间的互动机制,发现了虚拟集聚引致实体集聚的作用模式,并呈现需求集中区伴生的分布特征[54]。可以发现,时间的交易、传播不仅作用于功能业态的出现,而且反映在空间功能与自身的演进乃至消亡上。

最后,由于城市资源的时空性发生了结构性变化,平台聚合下价值化的时间成为评价空间质量的重要标准。现有讨论空间质量的研究主要围绕社会空间分异展开,关注人群差异和区域流动性不平等等问题,空间可达性是定义服务边界、评价服务质量的主要标准[55]。事实上,除了空间可达性差异,时间自身的可达性对于线上获取资源和线下获取支持也是重要的评价因素。在“快即是好”的价值取向下,空间评价标准中引入了更多时间要素。例如:在线下维度,生活圈等概念也已注意到由于不同时间尺度所涵盖的空间场所范围不同,进而产生了不同层次的服务可获得性;在线上维度,美团快送、盒马鲜生等生活服务业态规定了配送服务时效,并为保障服务质量对骑手设置了奖惩机制,与之对应的空间是否是“盒区房”、线上服务时效同样是目前平台主导下定义空间质量的新发展。

总体来看,数字化技术、新工具的应用,使得时间、空间和人的活动之间的内在束缚被解开,这一变化重构了原有的时空关系,凸显了隐含在个体与空间关系之中的时间性。数字化时代对时间价值全方位的挖掘与操控,以及时间对空间新边界、新形态、新功能特征、新评价标准的赋能,促成了时空组合方式的抽象化、灵活化、异场化,也重塑了时间在经济、社会等各个领域和个人生活中的作用。

3 适应数字化下时间变化的规划启示与策略

数字时代下时间加速、细化以及随之而来的价值变化,让日常生活中的时间与空间耦合模式呈现出多路径,并在社会生活中多孔渗透。日常生活也因此内在张力充盈,带来“疲于奔命”等时间体验,让现代性关系在当下时空间出现了二次脱域,即日常生活时间刻度脱离理性。因此,新的城市研究命题就是——如何实现日常生活时间和时间化的空间回归到人的本身?如何让城市时间在适应经济和社会发展的加速与增进社会理性和生活步调的减速间实现平衡?

3.1 以价值回归提升数字生活圈概念

当前,西方规划学界正在积极讨论15 分钟城市等概念,在全球范围内形成了时间都市主义浪潮。其核心观点是通过多样化、高密度的临近性和各类数字化服务保障本地生活,实现日常生活“人本”尺度的回归。其概念总体正确,但是有关15 分钟的时间阈值标准,事实上已成为加速社会的隐喻,提高城市效率和可达性的期望同样可能成为新的时间桎梏。无论是当下“外卖骑手之困”,还是在工作、消费等不同场域中被“时间殖民”的居民个体,都无法主动、自由地体会到城市生活的生动性和完整性,导致社会整体陷入数字化编织的罗网。因此,西方提出的平台城市主义或是时间都市主义可能并不是解决当下时间问题的一剂良方,而需要有更加完善的、适应数字社会特点的都市主义理论。

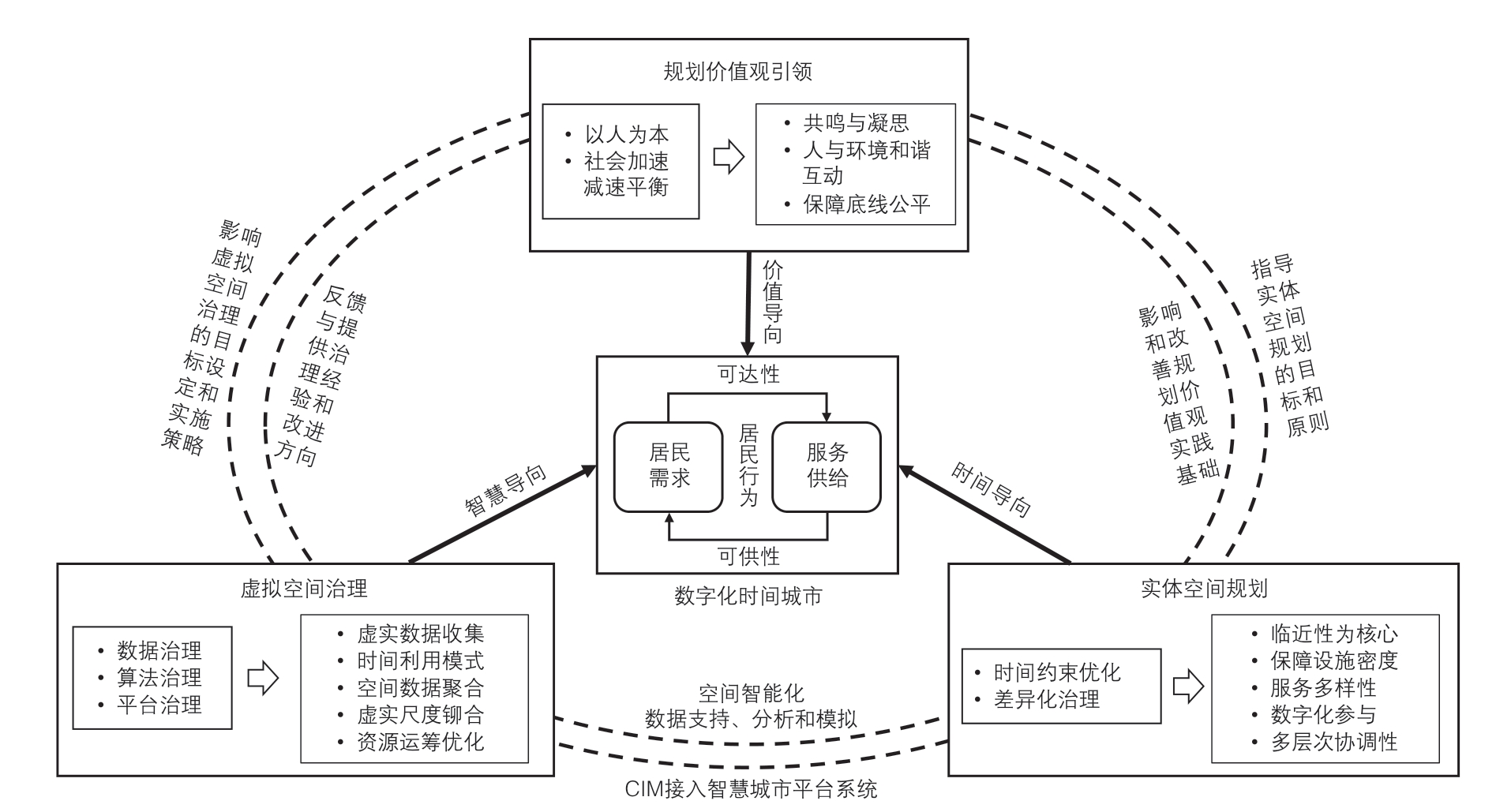

这一讨论也值得我国当下正在开展的生活圈实践加以借鉴。从目标上看,生活圈概念的本质是构建一种居民与环境有机、和谐互动的生活空间。这一空间的目标应该尝试摆脱单一化的时间约定,而更加注重人的发展,不仅建构哲学家提出的“诗意的栖居”,实现人与人之间、人与生活环境之间的“共鸣”[12],亦能够通过在地“凝思”帮助居民积极从外在世界获取精神栖息与自我实现的条件[17]。为实现这一目标,需要理解时间作为影响空间规划及其设置配置的重要控制参数,同时还需要关注虚拟空间平台上的互动,以建构面向未来的数字化生活圈(图3)。

图3 数字生活圈的规划策略框架

在观念层面,为落实以人民为中心的价值观,需要寻求社会加速与减速相平衡。一方面,社会的技术创新和经济增长仍然需要加速,个人需要通过自我时间管理、参与社区活动、建立社会联系等个人和社会规划方式来寻求适应;另一方面,居民的时间福祉和环境可持续性也需要规划中的减速措施加以保证,如鼓励出行时间安排灵活化、倡导绿色交通和生活方式可持续等。特别是要关注弱势群体在时间利用和城市资源访问方面受到排斥的现象,确保他们平等地享受数字化生活带来的机会和福利。

3.2 以时间约束优化实体空间规划与治理

针对时间变化的空间响应结果,可以通过空间规划和治理手段加以改善。在数字化背景下,城市规划不仅需要关注经济发展导向下平台、市场对时空间变化的作用,还需要综合考虑技术进步下新的公共价值内涵,结合时间公平、数字鸿沟等议题,引领城市建设发展。具体而言,应顺应落实市场响应中的合理部分,如利用互联网生活服务业态、智慧交通平台等在提供便民服务、提升城市运行效率、优化资源配置上起到的支持作用,为新兴数字产业提供创新空间、政策支持等来适应智慧发展模式。而针对不合理的部分,如公共空间的过度商业化、空间资源的不均衡分配、时间资源的利益导向等问题需加以调节,限制过度开发,确保公共空间的公平开放,以保证市场响应与城市长远发展目标相一致。

目前空间规划中主要考虑以时间作为空间服务绩效指标。例如:在建筑与公共空间尺度,巴黎、旧金山等地以数据驱动规划决策,促进校园、广场、社区商业等设施融入城市虚实空间系统,鼓励差异化的时间开放安排,优化区域的时空秩序[56-57]。在社区层面,北京、上海等地进行的社区生活圈、便民生活服务圈和完整社区建设等实践,以居民日常生活为关注点,推进社区的专门改造与服务完善[58]。通过使用不同的时间尺度对城市功能进行约束,使空间规划呈现多层次的协调性。在具体要求上,需要考虑以临近性为核心,以设施密度、多样性、数字化的提升作为空间规划弹性的着力点,结合灵活的时间管理手段,实现居民生活时间安排与设施时间资源供给的动态匹配。

除空间规划以外,城市交通、物流等专项规划同样从数字化物流配送、无人驾驶等对实体空间治理提出了新的启发。意大利、法国、英国等欧洲国家针对老城区、商业购物街区等慢行空间积极塑造“减速”的出行方式:一方面采取如通行时间窗口、准入许可证等限制区域内车流通行的政策实现了车流的减速,促进了居民步行与活动参与;另一方面通过集合配送中心等设施建设,在“最后一公里”层面保障了城市货运时间与生活时间的良好过渡[59]。这些措施的实现依赖于无人配送车、智能货运平台、物联网等数字技术的介入与整合,更需要对城市交通与用地、生产与生活、事权与财权有更为系统性的时间认知。

3.3 以平台介导落实虚拟空间治理

随着新技术的发展和平台主体的介入,城市的实虚空间数据可以被感知与操作,并以数据治理作为虚拟空间治理的抓手,促进虚实结合的转型。这一转型主要由技术、资本和城市之间不断变化的关系以及数字平台在城市中的日益发展决定。首先,利用数字化技术和数据分析手段深入研究和分析多源数据反映的城市时间,可以了解居民的出行行为、消费行为等在不同数字生活场景下的时间利用模式差异,为城市规划和公共政策提供科学依据[60-61]。其次,通过聚合大量的网络订单、服务数据,可以刻画城市空间范围,表征设施的实际服务供给情况[62]。以往的蓝图式治理通过静态用地图斑进行前置式规划,无法完全实时、动态掌控设施与用地的实际使用情况。如今,使用者、供应商、管理部门等利益相关者都可以共同聚合在城市平台体系中,通过数字化方式联系起来,达到了以前较难实现的全过程参与的治理维度。例如:北京市“接诉即办”“一网统管”等城市治理实践,就是运用数字技术和数据要素,以平台为载体对城市问题进行数字化、网络化和智能化治理。

需要注意的是,虚拟空间治理的实现是由于数字平台本身即具有时间性与空间性,并以此开展公平性与效率等讨论。为此,首先必须理解与再审视平台作用,将不同的数字化行为铆合在具体空间尺度上。例如智慧商圈、生鲜配送等不同服务范围差异较大,且范围内具有典型的空间分异特征[63],因此可以作为虚拟平台空间治理的问题对象。其次,数字化作用的时间变化逻辑同样为虚拟空间治理提供了关注重点。通过分析网约车、即时配送等算法得到的活动时间性,采取统一信息、聚合平台等措施,可以实现运力、设施资源的运筹优化,促进其作为城市公共资源的高效利用。最后,应将行为的动态性规律纳入规划数据库,进行长周期的数据收集与规律分析,促进各部门与利益相关者的信息共建共享,以数据为抓手促进协同治理的落实。

4 结语

数字化正在加速缔造社会与生活方式的时代巨变,让时间与空间的两条轴向都在发生结构变化。相较于对空间的深刻关注,已有研究对时间的理解还不够充分,而后者又是在数字社会与存量规划阶段对城市社会影响更为深远的因素。因此,时间的缺位限缩了我们对数字化与时空响应命题的理解。本文基于日常生活经验,借用技术哲学、传播学、时间社会学等有关技术与时间的讨论,总结了时间在数字化作用下的内在逻辑变化,讨论了数字化对时间加速的内涵解析与价值呈现,分析了时间变化驱动的空间响应,进而提出了面向未来的规划策略。我们的核心观点概述为以下三个方面。

(1)数字化导致了时间的数字信号化,驱动时间的感知和运行加速,特别是结合数字平台等社会形态与技术工具,促进了时间价值的显化,但也隐藏了时间的危机。

(2)数字技术的变化让时间越发成为结合空间、定义空间的关键要素,形成了时空压缩、时空脱域等模式,成为理解空间问题的关键视角。

(3)面向数字化的时间变化与空间响应,我们需要审视“15 分钟城市”等时间都市主义的概念,在数字化与时间内涵方面丰富生活圈规划,从实体空间的时间性和虚拟空间的空间性等维度建设数字生活圈,实现人与环境的共鸣,塑造更有诗意的栖居。

注:文中图片均由作者绘制。

[1] 郑作彧.时间的系统构成——卢曼社会系统理论中的时间概念[J].社会学研究,2022,37(2): 69-91,227-228.

[2] 哈特穆特·罗萨.加速:现代社会中时间结构的改变[M].董璐,译.北京: 北京大学出版社,2015.

[3] 陈刚.大众文化与时间性危机[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997(4): 92-97,159-160.

[4] 连水兴,陆正蛟,邓丹.作为“现代性”问题的媒介技术与时间危机:基于罗萨与韩炳哲的不同视角[J].国际新闻界,2021,43(5): 158-171.

[5] 王庆节.技术与时间:从海德格尔到斯蒂格勒[J].哲学分析,2022,13(5): 142-150,199.

[6] 景天魁.时空社会学在中国的兴起[J].西北师大学报(社会科学版),2018,55(2): 10-16.

[7] 孙九霞,周尚意,王宁,等.跨学科聚焦的新领域:流动的时间、空间与社会[J].地理研究,2016,35(10): 1801-1818.

[8] 庄少勤,赵星烁,李晨源.国土空间规划的维度和温度[J].城市规划,2020,44(1): 9-13,23.

[9] YU H,SHAW S.Exploring potential human activities in physical and virtual spaces: a spatio-temporal GIS approach[J].International journal of geographical information science,2008,22(4): 409-430.

[10] 牛强,朱玉蓉,姜祎笑,等.城市活动的线上线下化趋势、特征和对城市的影响[J].城市发展研究,2021,28(12): 45-54.

[11] BEN-ELIA E,ALEXANDER B,HUBERS C,et al.Activity fragmentation,ICT and travel: an exploratory path analysis of spatiotemporal interrelationships[J].Transportation research part a: policy and practice,2014,68: 56-74.

[12] 哈特穆特·罗萨.新异化的诞生:社会加速批判理论大纲[M].郑作彧,译.上海:上海人民出版社,2018.

[13] LÜBBE H.Gegenwartsschrumpfung[M]// BACKHAUS K,BONUS H.Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkröte.Stuttgart: Schäffer/Pöschel,1998: 263-294.

[14] 戴维·哈维.后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉,译.北京: 商务印书馆,2013.

[15] LYONS G,URRY J.Travel time use in the information age[J].Transportation research part a: policy and practice,2005,39(2): 257-276.

[16] COUCLELIS H.Pizza over the Internet: e-commerce,the fragmentation of activity and the tyranny of the region[J].Entrepreneurship ®ional development,2004,16(1): 41-54.

[17] 韩炳哲.时间的味道[M].包向飞,徐基太,译.重庆:重庆大学出版社,2017.

[18] CASTELLS M.The rise of the network society[M].2nd ed.,with a new pref.Chichester,West Sussex;Malden,MA: Wiley-Blackwell,2009.

[19] 王维涛,张敏.地理媒介与第三空间:西方媒介与传播地理学研究进展[J].地理科学进展,2022,41(6): 1082-1096.

[20] SADOWSKI J.Cyberspace and cityscapes: on the emergence of platform urbanism[J].Urban geography,2020,41(3): 448-452.

[21] 肖作鹏.数字社会下人类时空间行为的逻辑变化与研究展望[J].地理科学进展,2022,41(1): 86-95.

[22] 陈龙.“数字控制”下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究[J].社会学研究,2020,35(6): 113-135,244.

[23] ARAI K O YOSHIO.Time-geography in Japan: its application to urban life[M]// KAJSA E.Time geography in the global context.London:Routledge,2018: 19-40.

[24] SHAW R.The Nocturnal City[M].London: Routledge,2021.

[25] EVA T,BERTIL V.Bringing the background to the fore: time-geography and the study of mobile ICTs in everyday life[M]// KAJSA E.Time geography in the global context.London: Routledge,2018: 96-112.

[26] LIU L,PORR A,MILLER H J.Realizable accessibility: evaluating the reliability of public transit accessibility using high-resolution real-time data[J].Journal of geographical systems,2023,25(3): 429-451.

[27] MULÍČEK O,OSMAN R.Rhythm of urban retail landscapes: shopping hours and the urban chronotopes[J].Moravian geographical reports,2018,26(1): 2-13.

[28] 安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].南京: 译林出版社,2000.

[29] BATTY M.The geography of cyberspace[J].Environment and planning b:planning and design,1993,20(6): 615-616.

[30] 戴智妹,华晨,童磊,等.未来城市空间的虚实关系:基于技术的演进[J].城市规划,2023,47(2): 20-27.

[31] 爱德华·霍尔.超越文化[M].何道宽,译.北京: 北京大学出版社,2010.

[32] SHAW R.Beyond night-time economy: affective atmospheres of the urban night[J].Geoforum,2014,51: 87-95.

[33] YUN J.Seoul’ s nocturnal urbanism: an emergent night-time economy of substitute driving and fast deliveries[J].Urban studies,2022,59(6): 1238-1254.

[34] ARAMAYONA B,GUARNEROS-MEZA V.The ‘in/formal nocturnal city’ :updating a research agenda on nightlife studies from a Southern European perspective[J].Urban studies,2023: 00420980231188512.

[35] CHEN T,HUI E C M,WU J,et al.Identifying urban spatial structure and urban vibrancy in highly dense cities using georeferenced social media data[J].Habitat international,2019,89: 102005.

[36] LICOPPE C.‘Connected’ presence: the emergence of a new repertoire for managing social relationships in a changing communication technoscape[J].Environment and planning d: society and space,2004,22(1): 135-156.

[37] YOUSEFI Z,DADASHPOOR H.How do ICTs affect urban spatial structure? a systematic literature review[J].Journal of urban technology,2020,27(1): 47-65.

[38] 林姚宇,王丹,龚咏喜,等.城市居民活动时空结构研究进展及量化解析框架构建[J].现代城市研究,2021(2): 49-55.

[39] SALOMON I.Telecommunications and travel relationships: a review[J].Transportation research part a: general,1986,20(3): 223-238.

[40] ANDREEV P,SALOMON I,PLISKIN N.Review: state of teleactivities[J].Transportation research part c: emerging technologies,2010,18(1): 3-20.

[41] THULIN E,VILHELMSON B,SCHWANEN T.Absent friends?smartphones,mediated presence,and the recoupling of online social contact in everyday life[J].Annals of the American Association of Geographers,2020,110(1): 166-183.

[42] THULIN E,VILHELMSON B.Pacesetters in contemporary telework: how smartphones and mediated presence reshape the time-space rhythms of daily work[J].New technology,work and employment,2021,37: 250-269.

[43] LENNTORP B.Time-geography-at the end of its beginning[J].GeoJournal,1999,48(3): 155-158.

[44] KWAN M P.The uncertain geographic context problem[J].Annals of the Association of American Geographers,2012,102(5): 958-968.

[45] KAR A,LE H T K,MILLER H J.Inclusive accessibility: integrating heterogeneous user mobility perceptions into space-time prisms[J].Annals of the American Association of Geographers,2023,113(10): 2456-2479.

[46] 张媛钰,贾涛.基于轨迹数据的多层网络动态社区提取与时空变化分析[J].地理学报,2023,78(2): 490-502.

[47] 匡爱平,汪明峰,张英浩.数字化重塑全球—地方互动的研究进展与展望[J].地理科学进展,2023,42(2): 380-391.

[48] MARKUSEN A.Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts[J].Economic geography,1996,72(3): 293-313.

[49] 晏龙旭.流空间结构性影响的理论分析[J].城市规划学刊,2021(5): 32-39.

[50] 王彦,修春亮.基于抖音社交平台的城市网络特征及影响因素研究[J].地理科学进展,2023,42(7): 1272-1284.

[51] TALAMINI G,LI W,LI X.From brick-and-mortar to location-less restaurant: the spatial fixing of on-demand food delivery platformization[J].Cities,2022,128: 103820.

[52] 项婧怡,罗震东,张吉玉,等.移动互联网时代“网红空间”分布特征研究——以杭州市主城区为例[J].现代城市研究,2021(9): 11-19.

[53] 孙世界,王锦忆.隐形消费空间的分布特征及影响因素研究——以南京老城为例[J].城市规划学刊,2021(1): 97-103.

[54] 罗震东,毛茗,张佶,等.移动互联网时代城市新空间形成机制——以“外卖工厂”为例[J].城市规划学刊,2022(4): 64-70.

[55] 宋正娜,陈雯,张桂香,等.公共服务设施空间可达性及其度量方法[J].地理科学进展,2010,29(10): 1217-1224.

[56] 陈子浩,胡杨,王德,等.欧洲城市时间政策的主要议题及相应实践[J].城市发展研究,2022,29(11): 89-96.

[57] 胡杨,陈子浩,王德,等.城市时间政策的西欧经验与启示:实践评述、发展脉络与行动框架[J].国际城市规划,2023: 1-18.DOI: 10.19830/j.upi.2022.449.

[58] 柴彦威,李春江.城市生活圈规划:从研究到实践[J].城市规划,2019,43(5): 9-16,60.

[59] 韩来伟,肖作鹏.多中心视角下欧洲城市集配中心的建设模式与启示[J].国际城市规划,2022,37(4): 28-35.DOI: 10.19830/j.upi.2022.243.

[60] 端木一博,柴彦威.北京市就业者日常活动的时间利用研究——基于2007 年与2017 年调研数据的对比[J].人文地理,2021,36(2): 136-145.

[61] 王德,朱礼才淇,晏龙旭.移动网络使用特征及其虚实空间联动性研究[J].同济大学学报(社会科学版),2022,33(1): 56-66,77.

[62] CHEN W,CHEN X,CHENG L,et al.Delineating borders of urban activity zones with free-floating bike sharing spatial interaction network[J].Journal of transport geography,2022,104: 103442.

[63] WANG Z,HE S Y.Impacts of food accessibility and built environment on on-demand food delivery usage[J].Transportation research part d: transport and environment,2021,100: 103017.