美国的发展权转移制度(TDR: Transfer of Development Right)指将土地发展权从限制开发地块转移到鼓励开发地块,利用市场力量保护资源并促进城市或区域的发展[1]。发展权转移制度最早由杰拉尔德·劳埃德(Gerald Lloyd)于1961 年提出,1968年在纽约地标保护计划中被首次应用,并在后续发展中被广泛应用于历史文化遗迹、农田耕地、自然环境资源的保护和城市基础设施建设等领域[2]。但是由于发展权转移制度本身的复杂性为项目实施带来很多不确定性和困难,导致项目成功率较低,因而有了容积率银行(FAR bank)的应用,为政府和开发商提供了可靠的交易平台和经济保障。我国学者对容积率银行的研究较少,主要是针对容积率银行在农田保护领域的应用[3-4],少有针对高密度城市核心区城市更新项目中应用的解析。当前,我国多数大城市已进入存量土地开发阶段,也在不断探索城市更新的有效途径,因此本文聚焦美国容积率银行在城市更新项目中的应用模式,试图通过对美国纽约和西雅图等大城市的典型案例进行分析和经验总结,为探索中的中国城市更新实践提供借鉴。

1 容积率银行的基本概念

1.1 容积率银行的定义和内涵

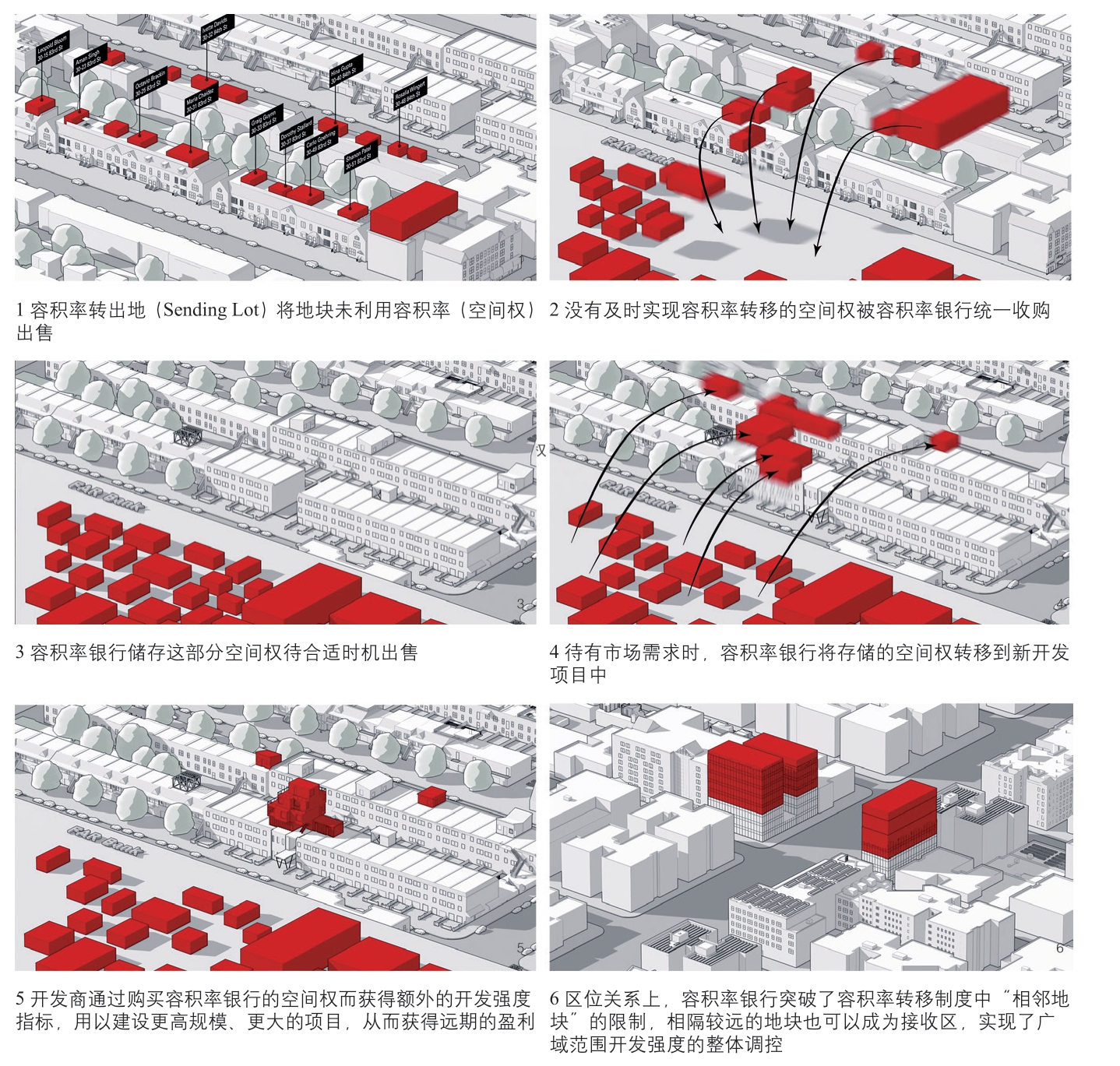

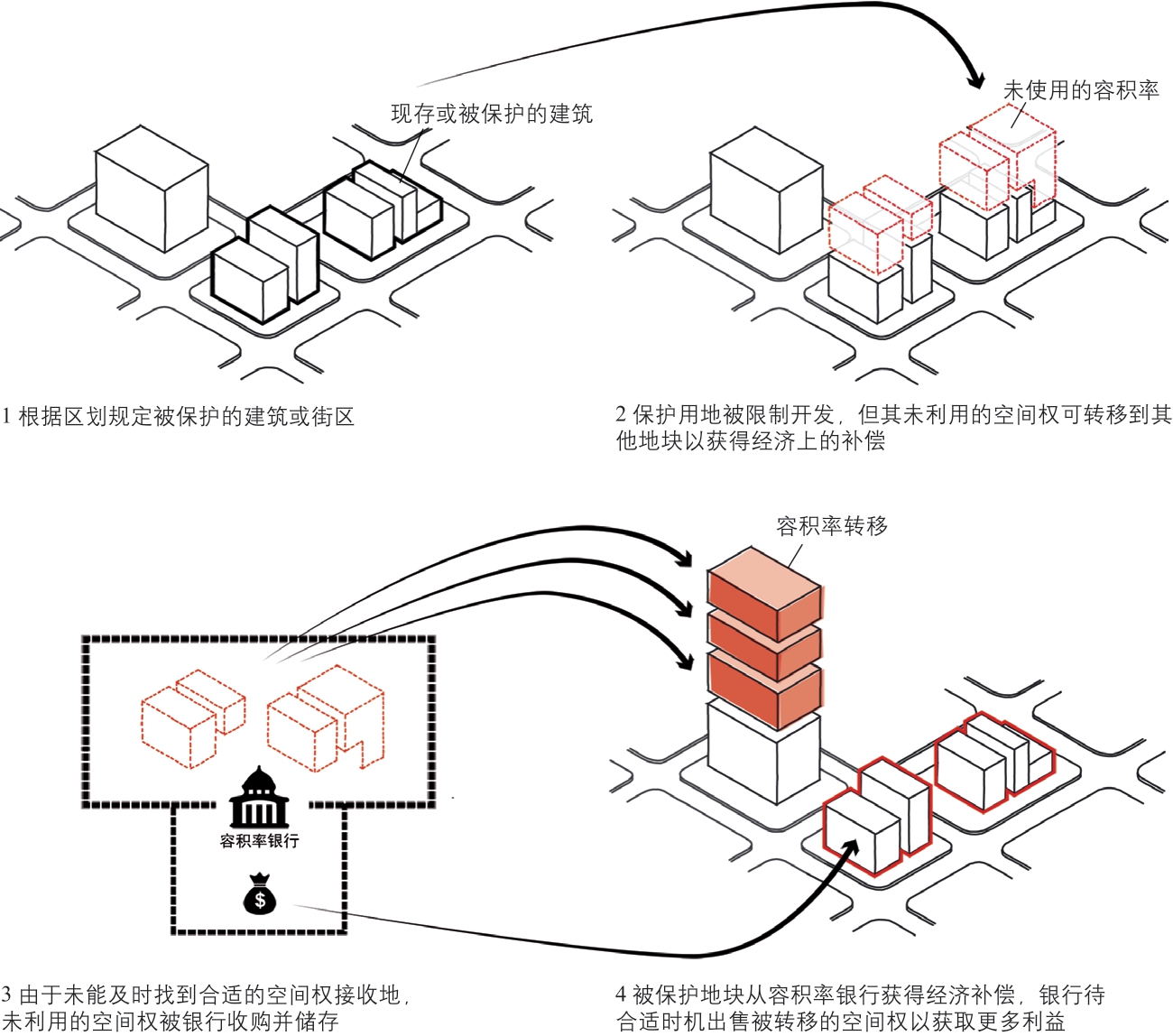

容积率银行是针对空间权①空间权(air right)指未使用的发展权(unused development right),因发展权的数值表达为“容积率”,因而空间权是以容积率转移(发展权转移)、容积率奖励、容积率储存为核心技术的基于市场机制的规划管理工具。项目在应用中遇到的困难而产生的一种规划管理工具,即将容积率作为一种特殊的不动产,以“虚拟货币”的方式由政府或其他非营利机构进行购买储存,再视开发需求进行分配或转让[5](图1)。

图1 容积率银行运作流程解析

资料来源:作者根据参考文献[7]绘制

容积率银行在应用中有多种称谓:首先,由于其储存的对象是容积率这一建设指标,因此实践中多以容积率银行命名;其次,本质上它是为发展权转移制度服务的一种区划技术,因此发展权转移银行(TDR bank)的称谓也较为普遍;在很多地区,政府因为资源保护的需要,容积率银行会从被保护地区购买发展权,此时的容积率银行会被称为保护银行(conservation bank);此外,政府会因为发展的需要限定某些土地开发的权利,对所有者而言,保护土地并将土地空间权进行转移是应尽的义务,此时辅助空间权转移的容积率银行往往被称为补偿银行(mitigation bank),以补偿土地所有者因城市发展而遭受的损失[6]。

容积率银行是作为发展权转移制度应用的辅助手段存在,并在实践项目中惠及多方利益。对于出售空间权的产权所有者,即卖方,容积率银行可以弥补市场需求的滞后性,为卖方提供及时的经济补偿;对于购买空间权的开发商,即买方,容积率银行可以提供空间权交易信息,使买方明确哪些地块的空间权待出售并可购买;对于街区,容积率银行通过购买保护街区的空间权,为街区提供更新建设的项目资金,使需要保护的街区得到及时的保护,而无需等到合适的买方出现才能实施保护建设,缩短了街区保护周期;对于公众,容积率银行为社会提供空间权交易的实时信息,并评估空间权的市场价格,保证了发展权转移项目的公平与公正;对于政府,容积率银行弥补了发展权转移市场的交易间隔,缩短了交易周期,活跃了交易市场,使开发商不会因交易进度缓慢而放弃购买空间权,以此促进发展权转移项目的顺利推进。

容积率银行所应用的空间权技术主要为容积率储存,具体包括交易型容积率储存和保护型容积率储存。交易型容积率储存以提供信息平台、促进发展权转移的市场交易为主要目的(图2);而保护型容积率储存是以自然资源的保护为主要目的,通过收购自然资源地区发展信用(development credits),限制自然生态区的开发,同时通过售卖发展信用获得的资金,由政府或相关部门成立自然资源保护基金,用以保护自然生态资源。

图2 交易型容积率储存技术解析

产权关系上,容积率银行涉及的是多产权、多地块、跨区域、有时间差的产权调控。容积率银行以中介和交易平台的身份指导整个发展权市场的交易活动,其存在使得发展权转移计划覆盖的范围更广,对发展权转出区(sending site)和接收区(receiving site)在区位上的限制相对较小,弱化了发展权转出区售卖未利用发展权的时间限制因素,让需要被保护的历史、自然资源能够得到及时保护或修复。

1.2 容积率银行的职能和权利

1.2.1 容积率银行的职能

(1)建立估价标准,为空间权市场的公平稳定提供保证

不同于传统的房地产市场,容积率银行诞生之前,空间权交易市场并没有形成一个公平公正的交易环境,交易价格经常未知或没有依据可寻。这样的不确定性会导致不了解空间权制度的开发商不愿意出资购买空间权,从而限制空间权的交易活动。而容积率银行可以通过设立最低和最高购买价,提供以可转移容积率作为抵押的贷款,或是给购买可转移容积率的个体土地业主和开发商提供一个合理的价格参考范围,为不确定市场行情的空间权制度的参与者提供有保障的、公正的价格参考依据[8]。

(2)促进供需平衡,调节市场时间差问题

通常的空间权交易需要满足正好有业主想出售空间权,同时又有开发商愿意购买空间权的条件才能实现,但这样的条件并不是随时都具备。例如:多数土地业主会在经济低迷的时候出售空间权,而开发商通常会选择在经济环境良好的时候购买,所以在空间权项目中经常存在时间差问题,这也是限制空间权发展的重要因素之一。容积率银行可以在开发市场低迷、对容积率的需求变小时购买可转移的容积率,并将其暂时进行适当储存,等待市场活跃时再出售给开发商,实现容积率的市场流通,稳定开发环境。

(3)统筹开发市场,并作为管理者提高项目效率

随着容积率转移技术的发展,为了增加容积率转移的交易机会,政府出台相关政策,逐渐扩大了容积率接收地(receiving area)的可选范围,接收地可远离容积率转出地(sending area),甚至可以跨越城市。但这种方式涉及大量个人产权交易,且分布零散,影响空间资源的整体优化效果,而容积率银行的应用可以在城市或更高层面建立统筹机制,通过建立和分配开发信用,实现容积率的整体调控。另外,容积率银行也可以对一些复杂的容积率转移项目过程进行管理,分担部分政府机构的工作,减少审批流程的开支,促进项目发展,提高容积率转移项目的效率和成功率。

(4)作为信息资源库,提供交易平台

通过政府或由政府授权的执行主体建立交易信用与价格机制,认证可能的容积率转出地和接收地,收集业主和开发商的交易需求和地理位置信息,为土地业主和开发商配对,并对容积率交易进行登记,发放交易凭证,提高空间权项目的可信度。

(5)建立种子循环基金,促进资源保护

对于个体土地业主和开发商而言,通常的容积率转移项目,其资金在购买容积率后便不能再使用,如果政府想要保护更多的土地,则需要开发商投入更多的资金。而容积率银行可以通过建立种子循环基金,购买保护用地的容积率,卖给开发商后,再以种子基金的本金和交易利润购买其他需要保护用地的容积率,以此循环交易,从而促进空间权项目的自我可持续发展。

(6)作为宣传者,推广空间权项目

空间权项目难以实施的一个主要原因在于公众和地方政府不了解、不认同该项目。容积率银行通过组织开展各类宣传教育活动,比如公共演讲、试点地区调研观摩、业务培训讨论会等,建立信息翔实、面向公众的网站,介绍以往成功项目的经验等,以提高空间权项目的公众认同感和信任度。

1.2.2 容积率银行的权利

容积率银行通常都是由公共资金或政府财政支出作为启动资金,逐步参与到空间权交易的市场调控中。在调控过程中,容积率银行的权利包括:

(1)依据地方政府规定,有权购买、出售、转化未使用的发展权,即空间权;

(2)有权向地方政府或法律主体推荐可以应用空间权交易的地区;

(3)有权持有需要被保护或是其他发展目的的空间权;

(4)有权接收个人或群体捐献的空间权;

(5)有权接受政府的资助和其他来源的捐赠收入,以及通过售卖空间权获得销售收入。

1.3 容积率银行的发展历程

1972 年,最早的容积率银行诞生于纽约的南街海港特别区(Special South Street Seaport District)保护更新计划中,为了保护历史街区,特区内地块被划分为保护区和接收区,并规定保护区的建筑可转移其未利用发展权到接收区。但由于历史街区急需资金进行保护更新,而接收区的项目不会立即进行开发,导致没有合适的开发商购买历史街区的空间权。在此情况下,辅助发展权转移制度落地的容积率银行诞生了,它以中间人的角色购买历史街区的空间权,促进了南街海港特别区的保护更新计划顺利进行。

1978 年,新泽西州成立了松林国家保护区(Pinelands National Reserve),计划保护将近100 英亩(1 英亩约合0.4 hm2)的松树和橡树森林。保护计划中提出了松林地发展信用(Pineland development credits)的概念[9],内容是位于城市地区和乡村的开发商如果计划增加地块的建设强度,可以通过购买保护区松林地发展信用来实现,而位于保护区的松林地所有者在出售其松林地发展信用后,依旧保有其对松林地的土地所有权,也可以继续利用土地,但不能作为农业生产以外的其他功能开发。1985 年,松林地发展信用银行(Pinelands Development Credit Bank)建立,银行以买家的身份按照最低的市场价格购买了松林地发展信用,以此保障松林地发展权转移计划的市场稳定性。

1980 年,马里兰州的蒙哥马利县(Montgomery County)政府提出了县发展权基金计划(County Development Rights Fund),其实质为发展权银行——建立中间市场,购买农地的发展权,使得农户可以其土地作为抵押品而获得土地发展贷款,而发展权银行再在合适的时机将购买的空间权卖给位于城市区域的开发商,以此方式提高农田保护发展权转移计划的成功率。

1988 年,西雅图的新版城市规划条例中通过了发展权银行的设立提案,赋予其权力去购买低收入住房建筑所在地块的空间权,并储存于发展权银行,待合适的时机卖给其他开发商,弥补市场交易的时间差,以提高城市住房奖励计划(City’s Housing Bonus Program)中关于低收入住宅的发展权转移项目的成功率。1993 年,西雅图市再一次授予发展权银行购买演艺类建筑空间权的权力,以此促进剧院等历史建筑的更新和保护。

此外,1985 年,美国银行(Bank of America)在加州圣地亚哥创建了卡尔斯巴德高地保护银行(Carlsbad Highlands Conservation Bank),用于保护珍稀物种和自然生态资源。1995 年,在俄亥俄州马里恩县(Marion County),俄亥俄州湿地保护组织(Ohio Wetlands Foundation)运营比格岛补偿银行(Big Island Mitigation Bank),用于保护湿地生态系统等[10]。

美国目前已有超过25 个州在其地方法规中确定了容积率银行的合法性,并赋予其购买、转让发展权以及建立价格标准的职能,但在实践中仅有纽约州、加利福尼亚州、新泽西州、佛罗里达州、华盛顿州、马里兰州、俄亥俄州等为数不多的地区有成功应用的案例[11],且案例中多以生态、农田保护为目标,而纽约和西雅图的容积率银行这类以城市更新为目标的案例较少。

2 纽约容积率银行的运作模式解析

2.1 概述

纽约的发展权转移项目根据应用目的不同有多种类型,如针对重要历史保护建筑的地标转移计划(landmark transfer),以调控城市空间形态为目的的合并地块区划(zoning lot merger),以实现区域整体发展目标而进行发展调控的特别区转移计划(special district transfer)等。而纽约的容积率银行仅用于特别区转移计划中区域内部发展项目之间的调控,本节以南街海港特别区为例,解析特定区域范围内容积率银行的运作模式。

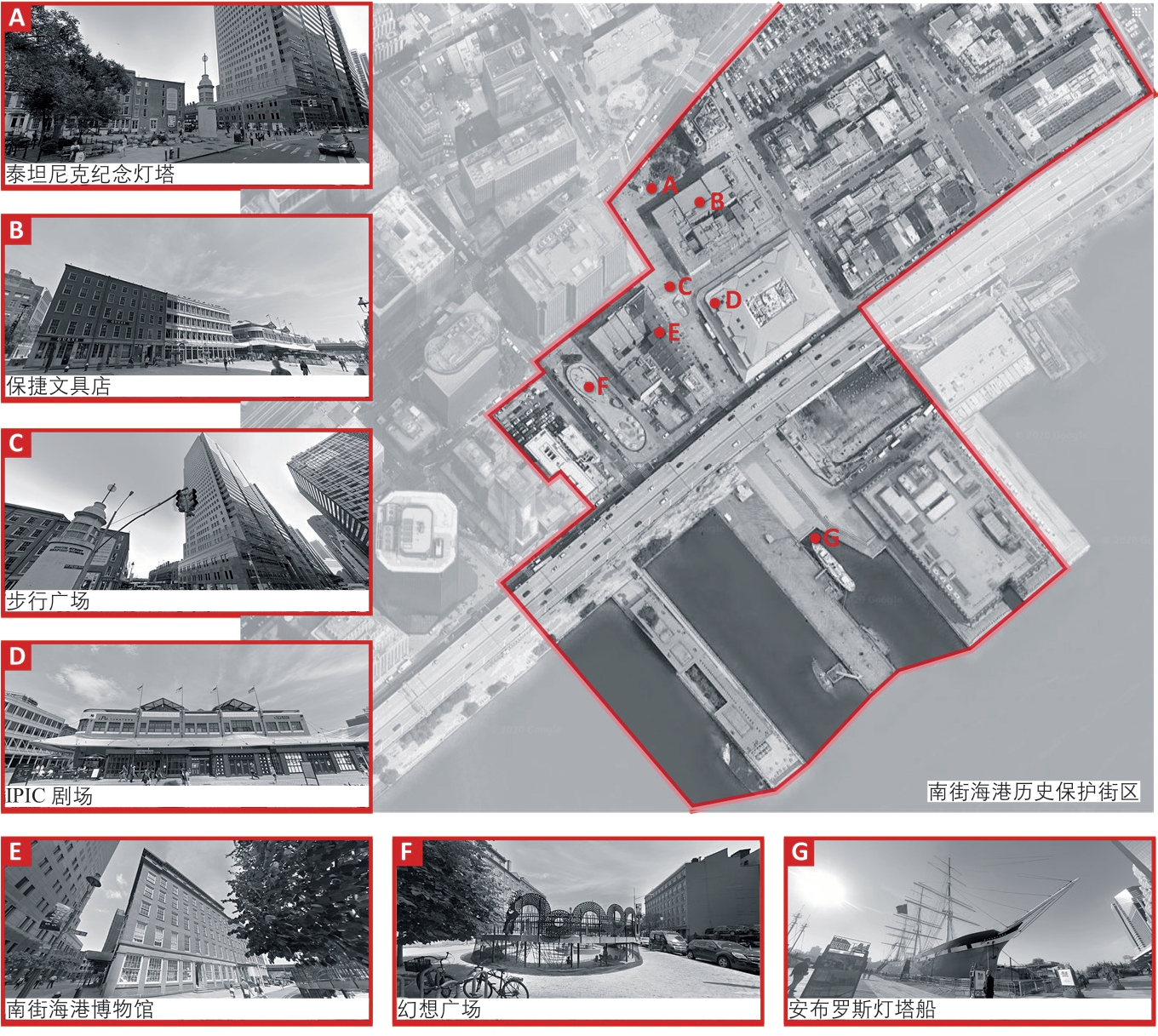

南街海港特别区位于纽约曼哈顿下城区,以富尔顿街(Fulton Street)为核心,北侧、西侧、南侧紧邻曼哈顿商业区,东临东河,是纽约历史上的一个重要的港口,其范围约3.5 英亩,曾一度经历衰败和遗弃。当纽约城市中心区泛滥的高层建筑和城市广场遍地涌现时,很多学者如彼得·桑福德(Peter Sanford)开始意识到这种推土机般的铲平重建将给城市带来危害,于是在纽约州评议委员会(New York State Board of Regents)的支持下,于1967 年正式提出南街海港博物馆项目。该项目通过对已有地标建筑群的更新和保护,建立航海博物馆和研究博物馆,并保留相关的建筑、街道、船只等场景,向公众重新述说以及展示这一交通口岸曾经的辉煌。在博物馆的努力下,谢莫洪排屋(Schermerhorn Row)街区的历史建筑物和泰坦尼克纪念灯塔、安布罗斯灯塔船等历史遗迹被成功保留下来,修复南街海港博物馆、IPIC 剧院等,同时建成了步行广场、幻想广场等场所,以促进历史街区的活力发展(图3)。

图3 南街海港特别区内历史保护街区范围与标志性的历史建筑和场所

资料来源:作者绘制,其中建筑照片来源于谷歌街景,底图来源于谷歌地图

2.2 容积率银行在南街海港特别区保护和开发过程中的作用

南街海港特别区的成功保护和再开发离不开容积率银行的作用。1972年,南街海港特别区成为纽约第一个在区域范围内应用空间权技术的案例,以保护富尔顿街渔业市场(Fulton Street Fish Market)周边的拥有200 余年历史的建筑街区。当时随着曼哈顿土地价格的攀升,南街海港特别区同时具有历史街区保护和城市更新再开发的发展需求,为此该区应用了重叠规划(overlay zoning)的方法,增设城市更新区(urban renewal district)、历史保护区(historic district)和特别发展区(special district),即在划定区域范围内除了需遵守基础区划(base zoning)的相关条例外,还可以应用重叠规划区的激励政策,以实现街区更新、遗产保护、高密度开发等发展目标。

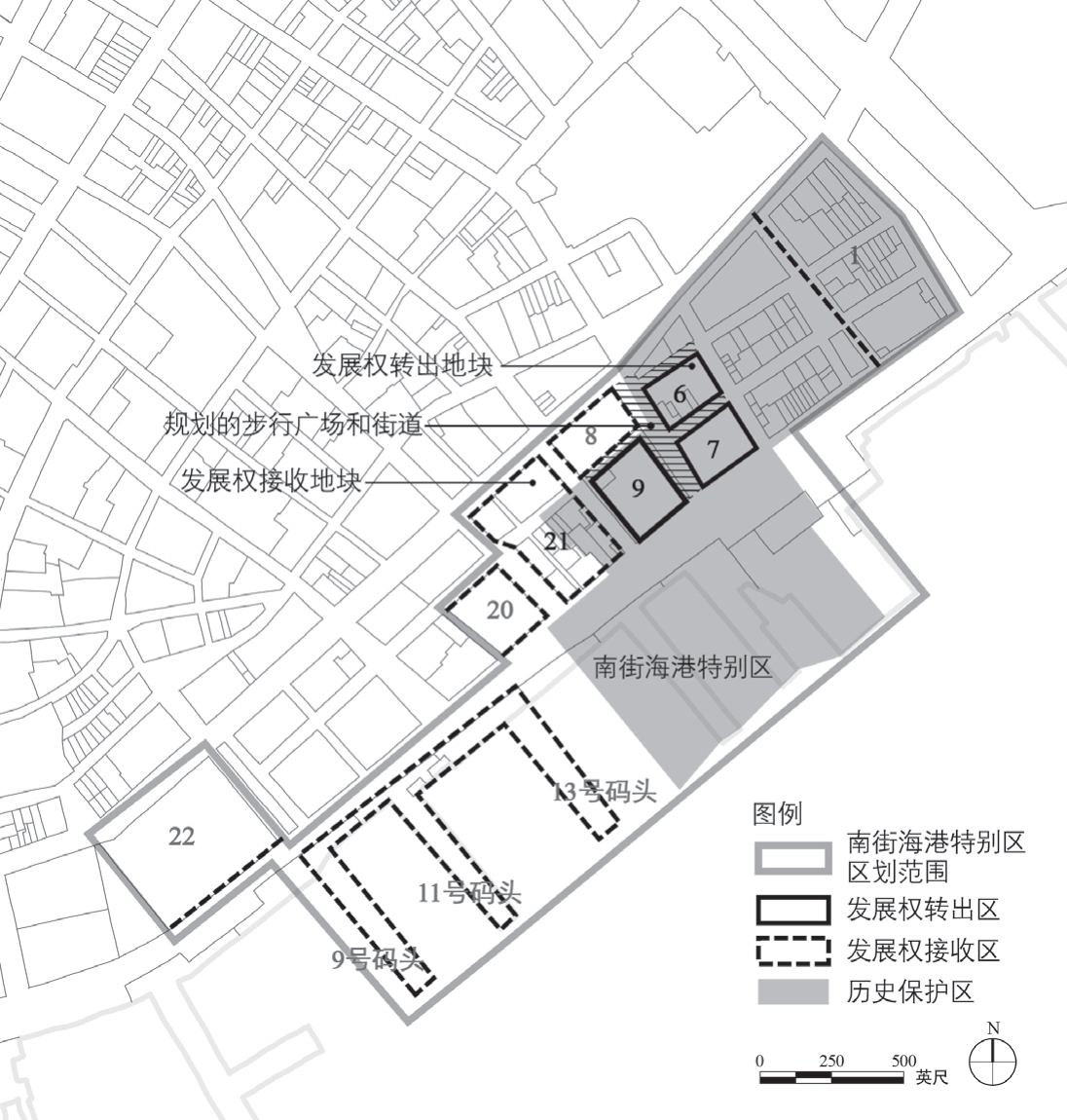

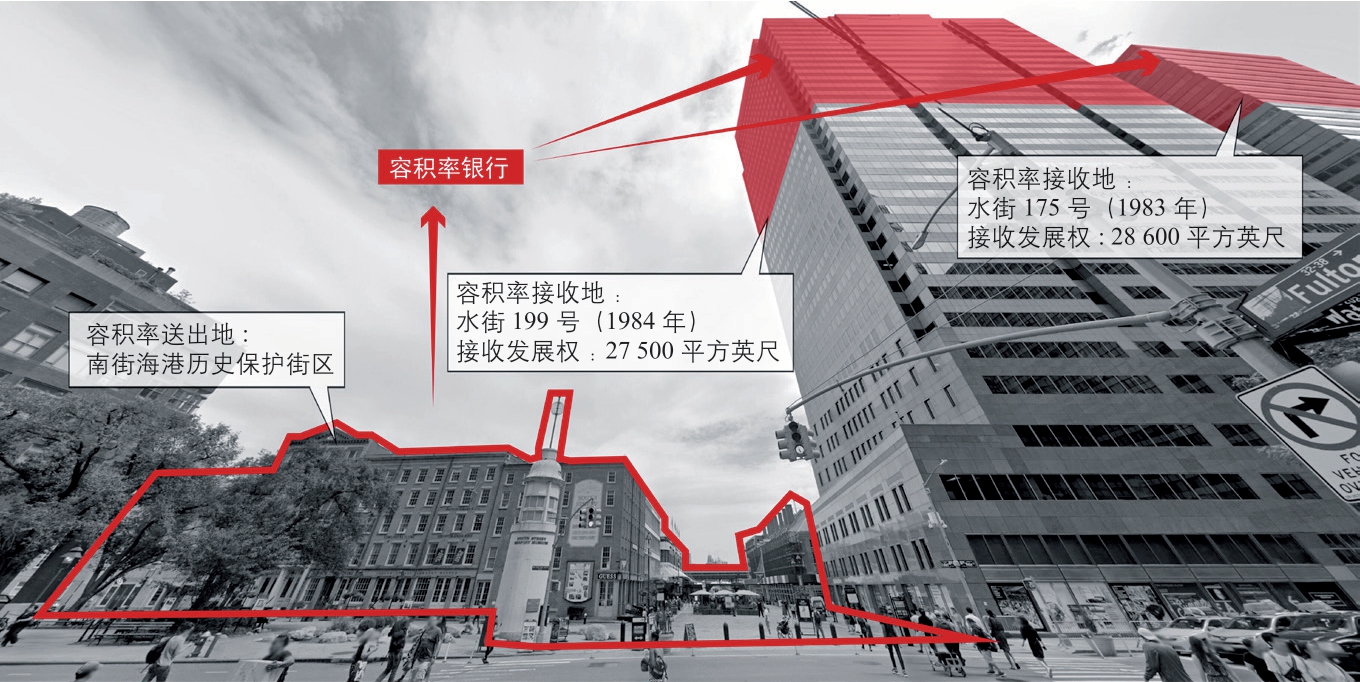

《纽约市2020 版区划条例》中的91-60 南街海港特别区区划条例(Regulations for the South Street Seaport Subdistrict)[12],明确规定了发展权转出区和发展权接收区的范围,并只能通过认证的审批流程实现容积率转移(图4)。区划条例中同时规定,C6-2A类别土地(以历史街区为主)的基础容积率为6.0~6.5,在发展权转移技术下,非地标建筑保护地块的容积率可增至8.02;C5-3 和C6-9 类别土地(历史街区周边的特别发展区用地)承担了南街海港特别区的主要城市更新发展项目,规划基础容积率为10.0~15.0,但对于地块面积小于3 万平方英尺(1 平方英尺约合0.093 m2)的地块,通过接收地标建筑的空间权,可实现高达21.6 的最大容积率。在发展权转移机制下,南街海港特别区未利用的空间权高达140 万平方英尺。

图4 纽约南街海港特别区发展权转出区、接收区范围

资料来源:作者根据参考文献[12-13]绘制

事实上,在南街海港博物馆项目设立初期,虽然区划条例中规定了其未利用容积率可转移到指定的接收地块,以此获取资金用于历史建筑的修复和建设,但由于整个南街海港特别区范围较小,划定的容积率接收地仅限于周边为数不多的几个地块,而此时的曼哈顿下城区的办公楼市场并不景气,少有开发商愿意接收被转移的发展权。与此同时,历史街区又亟须被保护下来。因此,南街海港博物馆开始向大通银行和花旗银行两大银行借贷,以解博物馆修复和建设的燃眉之急。之后,由于房地产市场的萧条,历史建筑的空间权始终没有开发商愿意购买,而银行的贷款又即将期满,面临着还贷的危机,南街海港博物馆决定将其未利用的空间权直接抵押给银行,以偿还贷款,最初的容积率银行便由此诞生了。

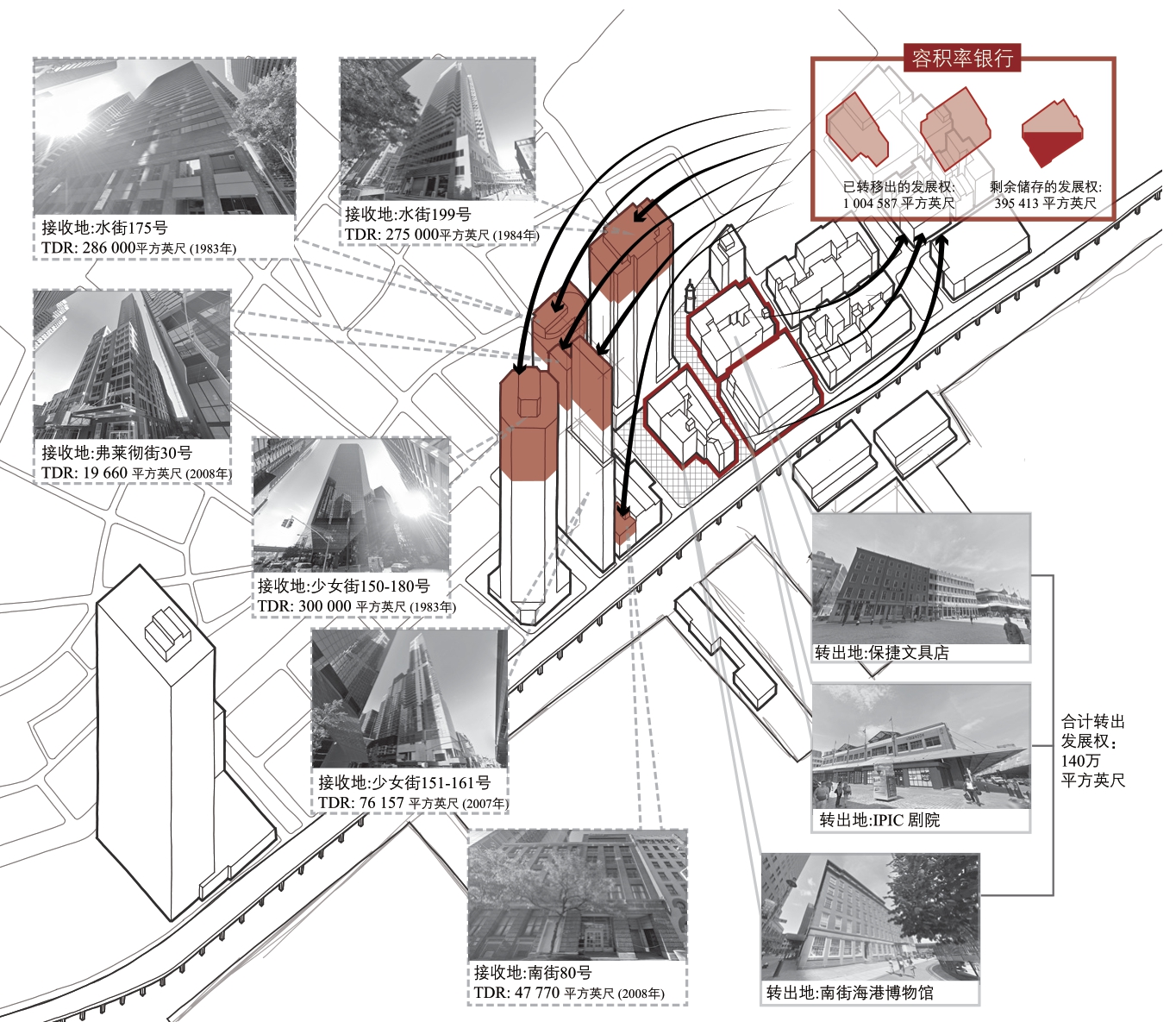

在容积率银行的作用下,1983—2008 年由历史街区产生的140 万平方英尺的空间权被银行收购(图5)。其中的86 万平方英尺空间权成功被少女街150-180 号、水街175 号、弗莱彻街30 号、南街80 号等6 个历史建筑周边地块的开发商购买,并用于高密度办公建筑的开发(图6)。这使得南街海港特别区不仅保护了历史街区,建成了一个以邻里街区为特色,还原街道、码头、店铺、市场、画廊和活动场景的鲜活的博物馆,同时打造成了一个办公商业中心。南街海港博物馆不仅负债清零,还有能力继续融资用于未来博物馆的建设。对于容积率银行而言,虽然其仍有34 万平方英尺的空间权尚未售出,但时间也印证了储存容积率的价值,到2008 年,空间权的价格已经攀升至每平方英尺110~150 美元,其价值已经升至1973 年的8 倍[13]。2014 年,霍华德·休斯公司(Howard Hughes Corporation)从大通银行购买了余下的空间权,并计划在17 号码头建设一个大型的商业综合体,但由于17 号码头在规划中并不属于合法的容积率接收地块,因此项目仍有待纽约规划委员会的进一步审核。可以看出,容积率银行在诞生后的几十年中,陆续以高价出售空间权,从中获取了可观的收益。

图5 南街海港特别区发展权转出地和发展权接收地项目区位

图6 南街海港特别区容积率银行调控空间权转移的城市空间示意

概括来说,纽约南街海港特别区的容积率银行将空间权货币化,通过单纯的“购买容积率—销售容积率”的经营模式获利;同时,港区的历史街区得以及时保护,周边地块的再开发项目也在合适的时机得到促进和发展。

3 西雅图容积率银行运作模式解析

西雅图容积率银行的创立是为了应对容积率转移和城市住房奖励计划(City’s Housing Bonus Program)在实施中所遇到的困难,调控开发市场,促进供需平衡,以推进城市中心区的低收入住宅的保护计划。

在市场经济的影响下,大量位于寸土寸金的城市中心地带的低收入住宅随时面临着被利润更高的商业项目所取代的风险。为了保护城市多样性和公众的利益,西雅图市政府提出了容积率转移和城市住房奖励计划,即在西雅图的城市中心区,低收入住宅建筑的所有者可以将其地块未利用的容积率出售并转移给开发商。通过这样的方式,低收入住宅可以得到资金进行保护修复,开发商可以获得更多的容积率,提高开发强度,进而获取更多商业利益,城市也得以持续更新发展。但该计划的实施要求有业主愿意出售的同时也恰好有合适的开发商愿意购买,这就导致了低收入住宅的保护项目进展缓慢。为了解决其中的时间差问题,1988年西雅图的社区发展部(Department of Community Development)建议成立容积率银行——可以从住宅建筑中购买可转移的容积率并储存,待到合适的时机再卖给对建设容量有更多需求的商业项目——希望通过这样的方式调节市场时间差,加快对低收入住宅的保护进度并增加其数量。

政府最初耗资120 万美元建立了容积率银行。建立时的预期是在城市中心区长期保护100 个单元的低收入住宅,并减少250 个单元的开发压力。实际上,到1991 年,西雅图容积率银行花了190 万美元从7 个福利住房项目中购买了359 个低收入住宅单元,并以220 万美元卖给了开发商。1992 年,容积率银行用容积率交易的收入建立了低收入住宅发展基金,用于循环购买更多的低收入住宅单元,实现了自我可持续发展[14]。

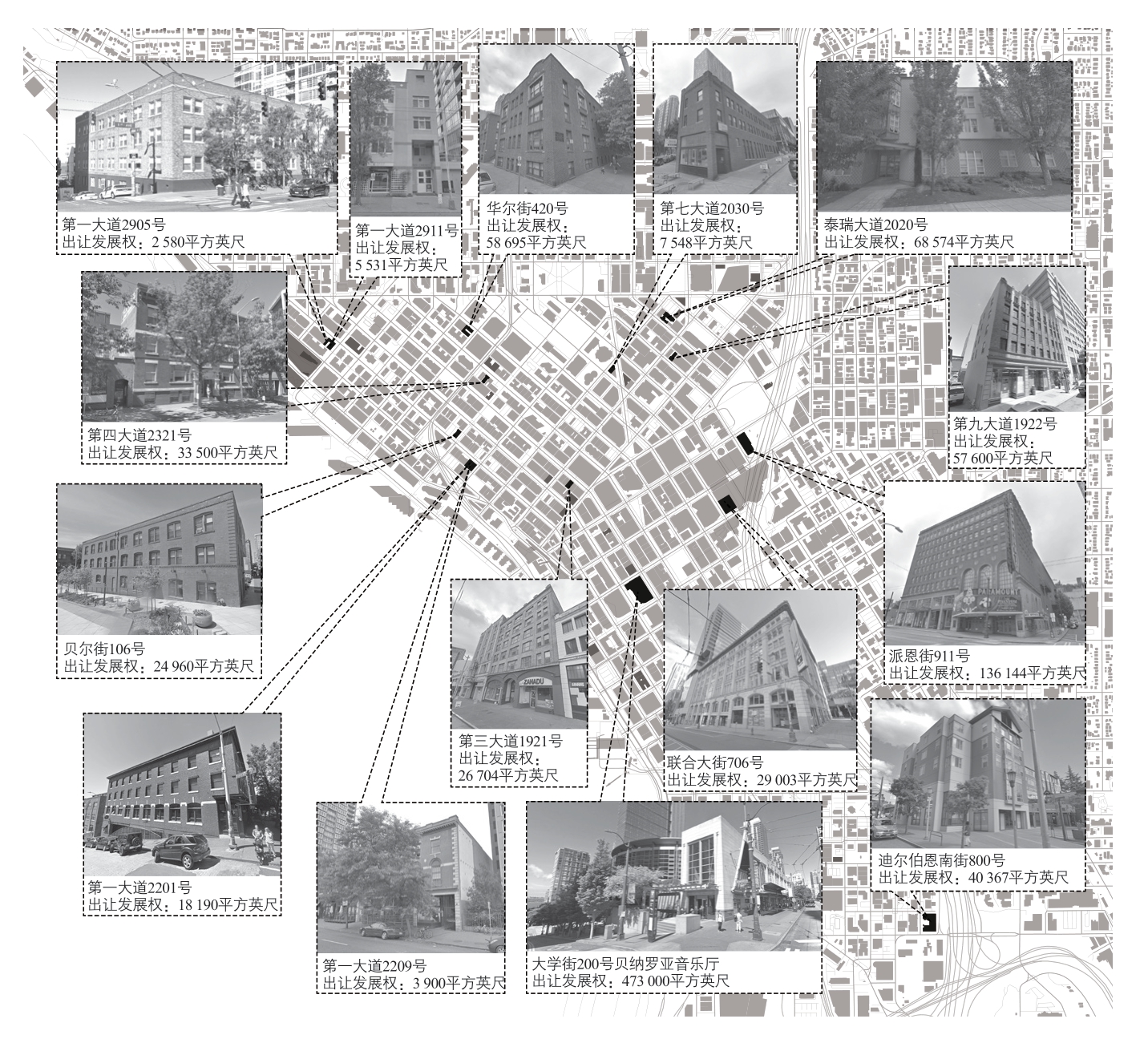

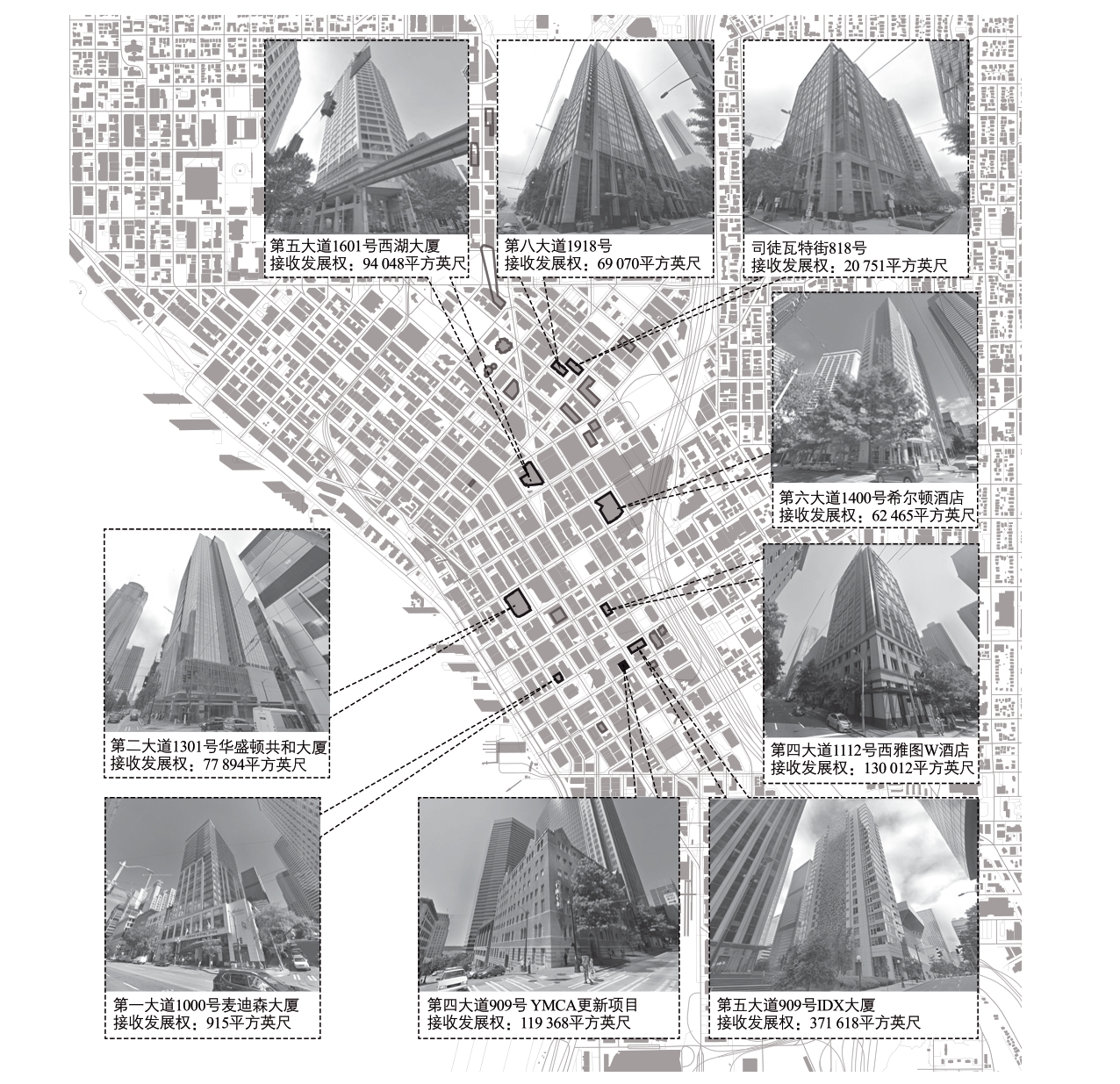

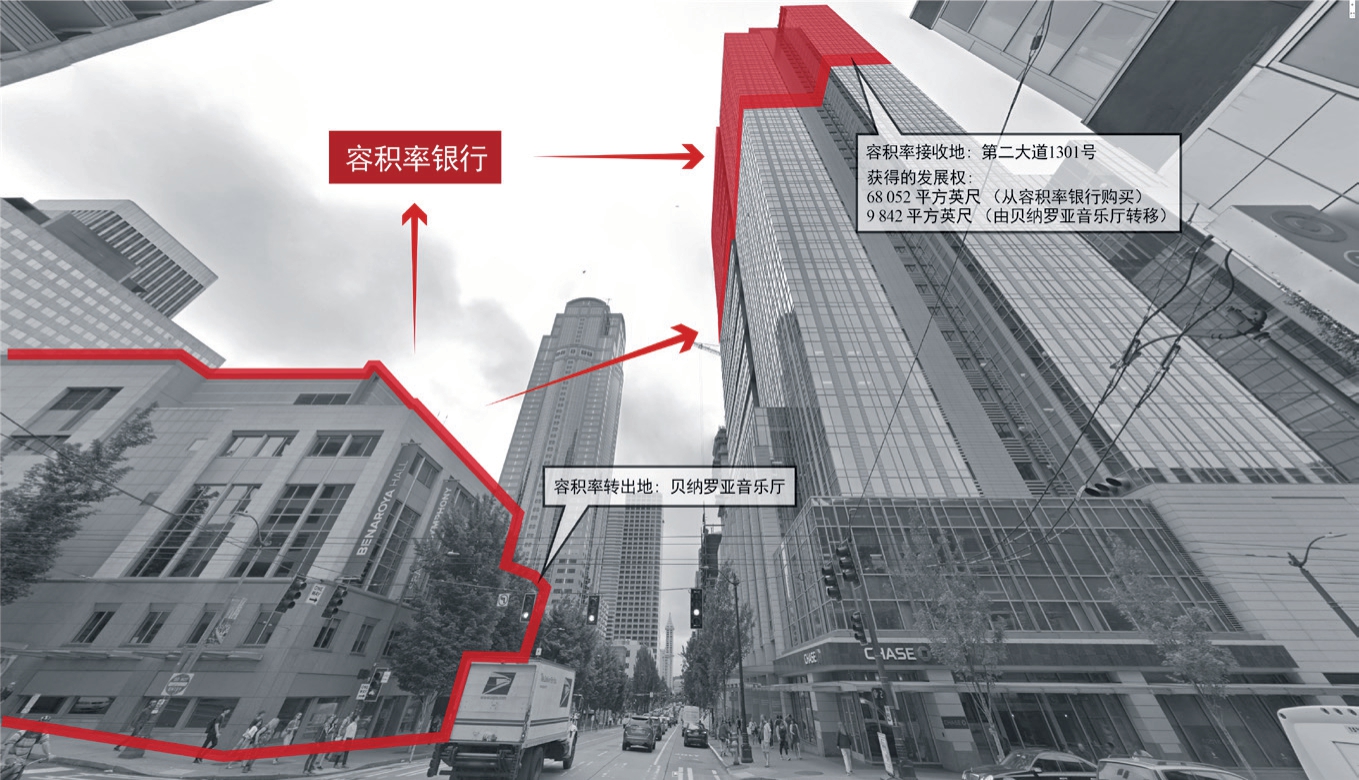

西雅图容积率银行的这种“建立种子基金—购买容积率—销售容积率—销售收益补充种子基金—再购买—再销售”的循环运作模式在低收入住宅保护项目中获得了成功(图7,图8)。基于其运作经验,西雅图市政府于1993 年再次授予容积率银行购买和租赁艺术表演剧院类建筑空间权的权力,以促进演艺类建筑保护项目的发展。在该政策指导下,容积率银行购买了贝纳罗亚音乐厅(Benaroya Symphony Hall)42.3万平方英尺的空间权(图9),并于2007 年已将其购买的空间权全部出售,所得的收益将用于下一轮容积率交易,以此推进该保护项目的发展。

图7 西雅图容积率银行购买的发展权项目分布图

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

图8 西雅图容积率银行出让的发展权项目分布图

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

图9 贝纳罗亚音乐厅空间权转移的城市空间示意

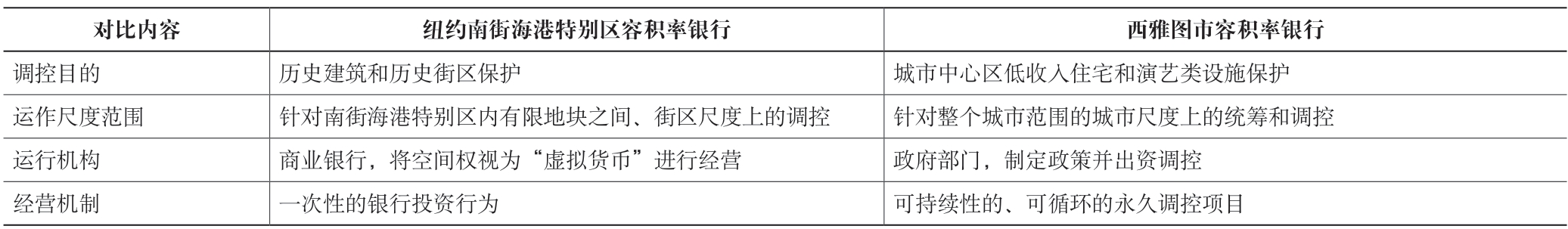

4 容积率银行在纽约和西雅图促进城市更新运作模式的比较

纽约和西雅图的容积率银行均是在城市更新的背景下应用于城市高密度核心区的调控案例,但由于其调控目的、运作尺度范围、运行机构、经营模式的不同,显现了容积率银行不同的运作模式(表1)。

表1 纽约和西雅图市容积率银行运作模式的对比分析

4.1 容积率银行的调控目的

区别于美国绝大多数容积率银行聚焦于郊区耕地或自然资源保护类型的项目,纽约和西雅图的容积率银行为我们提供了在城市核心区应用容积率银行辅助发展权转移,进行市场调控的案例参考。纽约南街海港特别区的容积率银行是针对历史建筑以及历史街区的保护,被保护地块以其空间权作抵押而获得项目修复和建设的资金,使得历史建筑得到及时修复,并注入新的元素,让历史街区重新焕发活力。西雅图的容积率银行则是为保护城市核心区低收入住宅和艺术演艺类的建筑,在市场机制主导下的城市高密度发展进程中不被侵占,购买其发展权并返还资金用于这类建筑的经营和维护,以保障各阶层市民住房的基本利益,促进城市核心区的城市文化特色建设。如果说发展权转移制度是以市场为主体的自由调控,容积率银行则是由政府或第三方机构出面应对发展权交易市场滞后或失灵时的支持性调控,以保证城市发展目标的顺利实现。

4.2 容积率银行的运作尺度范围

在美国的实践案例中,容积率银行的运作尺度范围具有很大的灵活性,大到跨州、跨城市之间的区域层级的协调,再到整个城市范围的调控,小到几个街区范围内地块之间的调整,纽约和西雅图的容积率银行案例分别为我们提供了不同空间尺度下调控模式的案例参考。纽约是针对特别发展区内有限地块之间的街区尺度的调控。由于涉及地块有限,也导致了发展权可接收地有限,增加了发展权转移项目的难度,但容积率银行的介入从时间维度为再开发项目的建设提供了更多的选择。西雅图是针对整个城市尺度的调控,其原因在于西雅图区划条例中有关低收入住宅的包容性区划(inclusionary zoning)政策规定低收入住宅的未利用发展权只能转移到同一开发商产权关系下的其他地块,这极大限制了发展权转移的可能性。因而覆盖城市范围的容积率银行从空间维度、产权关系维度都为低收入住宅的保护和建设路径提供了更多选择,但容积率转出地和接收地的空间价格不同,是否存在涉及利益的多个主体暗箱操作的可能,尚待更深入了解。

4.3 容积率银行的运行机构

容积率银行的运行机构通常分为三类:政府、营利性质的商业机构(如银行)和非营利性质的民间组织(如公众组成的董事会),纽约和西雅图的容积率银行分别诠释了商业银行运作和政府运作的两种典型模式。在纽约南街海港特别区容积率银行项目中,其运行机构为普通的商业银行,在项目最初发展阶段,历史街区的空间权便被大通银行和花旗银行两大商业银行所购买,虽实质上是作为贷款抵押给银行,却意外开创了容积率银行的运作模式,即将空间权视为一种“虚拟货币”并以此作为营利的工具。西雅图的容积率银行则是由政府主导、政府出资,通过种子基金的循环运作,使其成为一种保护或建设的长期项目,而不以盈利为目的,其作用类似于政府的一个职能部门。

4.4 容积率银行的经营机制

从经营机制角度,可将纽约南街海港特别区的容积率银行认为是一种一次性的银行投资营利项目,当银行将所有的空间权出售后,该项目即结束,容积率银行也完成其使命。西雅图的容积率银行则是一种长期可持续的调控机构,政府投入种子基金,购买被保护地块的空间权,待市场成熟时出售空间权,获取的利益再归入种子基金,循环往复以此保护更多需要保护的建筑或街区,政府以整体调控和促进发展权交易市场健康发展为目的,而非营利。

5 结语

我国在经历了快速城镇化进程后,很多大城市都进入了以存量发展为目标的城市更新阶段。在城市更新过程中,如何利用激励机制充分调用市场资源,平衡各方产权及其利益关系,置换城市功能设施,以高密度的城市发展模式提高城市资源配置效率等,都需要不断探索和尝试新途径。以发展权转移为主导的空间权相关技术可视为解决城市复杂问题、实现城市中心区复兴总体目标的调控手段之一。我国城市更新项目中应用空间权技术的案例寥寥可数,一方面是因为对该制度本身的机制研究有限,另一方面是因为空间权相关技术体系复杂,实践的成功率较低。本文以纽约南街海港特别区容积率银行和西雅图容积率银行为例,解析了容积率银行作为发展权转移制度辅助工具,如何在城市更新项目中既能保护历史文化资产和生态要素,又能在不改变土地利用总容量和市政公共服务配套设施总容量的前提下,依托市场的选择,实现城市发展空间上的、区位上的优化和调控。案例经验为我国在城市更新过程中探索多元灵活的城市调控和激励机制提供了参考和借鉴。然而,中美两国在社会制度、土地产权制度、规划管理制度等方面存在巨大的差异,如何在实践过程中充分合理地发挥容积率银行的社会属性、经济属性和公共属性,是需要认真思考的问题。此外,容积率银行这种根植于“区划法”基础上的规划调控技术,其实现需要规划部门的管理、政府财政的平衡、金融机构的运作、公众普及的参与、法律条文的支持等多方要素的协同运作,在过程中如何协调各方关系,避免因区位地价差异而带来容积率买卖过程中的投机利用,保证市场的公正公平等,也是需要进一步客观认识与探究的课题。而尊重市场规律,创建供给与需求的互动选择,理顺需求侧管理与供给侧管理的关系,形成需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡,将是我国“十四五”时期城市更新和开发建设中机制创新的关键。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] BARNETT J.Urban design as public policy:practical methods for improving cities[M].Architectural Record Books,1974.

[2] STEINER F,BUTLER K,American Planning Association.Planning and urban design standards[M].New Jersey: John Wiley &Sons,Inc,2007.

[3] 陈佳骊.美国新泽西州土地发展权转移银行的运作模式及其启示[J].中国土地科学,2011,25(5): 85-90.

[4] 洪霞,郭磊.美国土地开发权转让政策浅析——以华盛顿州金县为例[C].持续发展 理性规划——2017 中国城市规划年会论文集(14 规划实施与管理),北京: 中国城市规划学会,2017.

[5] 戴锏.美国容积率调控技术的体系化演变及应用研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学,2010.

[6] NORLING J.Transferable development rights mitigation banking[C]// Transferable Development Seminar.Queensland Environmental Law Association,2001.

[7] Situ Studio.Uneven growth: tactical urbanisms for expanding mega cities[R].New York City:New Brooklyn Digital Foundry,2014.

[8] KAPLOWITZ M D,MACHEMER P,PRUETZ R.Planners’ experiences in managing growth using transferable development rights (TDR)in the United States[J].Land use policy,2008,25(3): 378-387.

[9] FULTON W.TDRs and other market-based land mechanisms: how they work and their role in shaping metropolitan growth[R].The Brookings Institution Center on Urban and Meropolitan Policy,2004.

[10] BRINKLEY M H.Where is TDR working and how would we know: results from a nationwide study of TDR program components and outcomes[D].East Lansing: Michigan State University,2007.

[11] NELSON A C,PRUETZ R,WOODRUFF D,et al.The TDR handbook: designing and implementing successful transfer of development rights programs[M].Washington: Island Press,2011.

[12] City Planning Commission,The City of New York.Zoning resolution: 91-60 regulations for the South Street Seaport Subdistrict[S/OL].(2011-02-02)[2021-04-19].https://zr.planning.nyc.gov/article-ix/chapter-1#91-60.

[13] Department of City Planning.A survey of transferable development rights mechanisms in New York City[R].New York City: Department of City Planning,2015.

[14] STEVENSON S J.Banking on TDRS: the government’s role as banker of transferable development rights[J].New York University law review,1998,73(4): 1329-1376.

[15] City of Seattle.Seattle TDR Map[DB/OL].(2016)[2021-04-19].https://data.seattle.gov/dataset/TDR-Map/h2ae-fhe9.