1964 年,格拉斯(Glass)首次提出“绅士化”概念,用以描述中产阶层搬迁到内城中衰败的工人社区居住,从而导致的人口、经济、社会、住房等方面发生的一系列变化[1]。其后,绅士化现象愈演愈烈,区位不再局限于内城,内涵与外延也不断拓展,衍生出“乡村绅士化”“商业绅士化”“教育绅士化”等一系列概念。与绅士化现象的消费端解释不同,史密斯(Smith)从生产端出发,于1979 年提出了租差(rent gap)理论[2]。40 多年来,租差理论在国内外绅士化和城市更新领域产生了深远影响,经历了激烈的理论争辩,实证研究的范围也在不断扩展,表现出全球解释力。

在我国,城市正步入存量发展阶段,城市更新成为高质量发展的关键手段,迫切需要相关理论的引介。在此趋势下,有必要对租差理论研究的脉络进行梳理,对理论研究的争辩和实证研究的启发进行总结,提高租差理论对我国城市发展问题的解释力。为此,本文回顾租差理论提出的背景和内涵,对租差的国外研究进行梳理和评述,并就如何推进租差理论与我国制度环境的结合作初步探讨。

1 租差理论的背景与内涵

1.1 租差理论提出的背景

(1)资本的循环与转换理论。哈维(Harvey)用资本循环理论解释资本在当代的运行逻辑,认为资本进入生产领域具有三种形式的循环,并指出资本进行空间生产的原因和不同循环之间发生资本转移的条件[3]。资本的第一循环是对一般生产资料和消费资料的生产性投入;随着工业部门利润率的下降,金融资本开始寻求另一个利润率较高、风险较低的领域,于是流入建筑环境领域的资本增加[4],构成资本的第二循环;第三循环则是向科学技术、教育、医疗等领域的投入以提高劳动力素质[3]。资本循环理论揭示了资本累积、空间生产与城市发展之间的关系,资本通过城市空间的扩张和城市化进程实现扩张,同时加快了城市内部空间的更新和重置。空间使用价值过时导致交换价值贬值,资本便通过城市更新和绅士化销毁原有衰败的建成空间,以此激活新的资本循环[5]。

(2)不平衡发展理论。不平衡发展是西方马克思主义“空间生产理论”脉络中成长起来的一种理论[6],是对马克思理论中蕴含的空间化思想的地理学阐释[7]。哈维从地理和空间的视角解释资本主义活力,将不平衡发展视为资本积累的先决条件和必然结果[8]。史密斯通过对自然的生产、空间的生产、资本的生产的平衡和分异的地理辩证法分析,极大丰富了不平衡发展理论的历史地理唯物主义内涵[6],并将绅士化和城市更新置于更宏大的不平衡发展过程中进行考察。一个地区的发展会成为其进一步发展的障碍,从而导致该地区变得相对不发达,而这种不发达又会为新的发展创造机会。从空间上看,一个地区发展、不发展和进一步发展的过程伴随着资本从一个地方跳到另一个地方,然后又跳回来,形成一种“位置跷跷板”(locational seesaw)[4]。

(3)解释端口的转向。史密斯在研究费城社会山(Society Hill)的绅士化现象时提出,新古典主义关于消费需求决定居住模式的说法无法解释如何发生了绅士化,也无法解释政府和金融资本在这个过程中发挥的作用[9]。史密斯对从消费者偏好视角解释绅士化的传统做法提出质疑,认为仅依靠中产阶层的行为动机来解释绅士化而忽视建筑商、开发商、业主、抵押贷款机构、政府机构和房地产中介的作用,是一种理论上的偏颇和狭隘[10]。因此,史密斯坚定地转向了生产端。他特别强调资本在阶层替代中发挥的根本性作用,生产的需要特别是赚取利润的需要,比消费者偏好更具解释力[2]。

1.2 租差理论的主要内涵

1.2.1 土地价值和建筑价值的分解

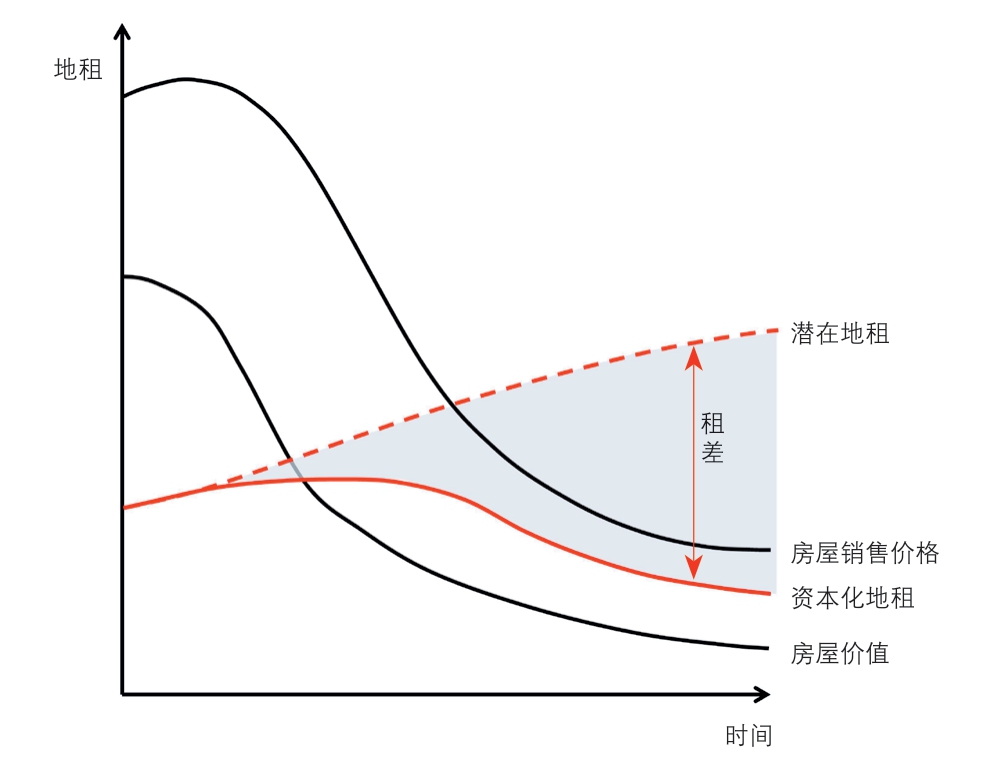

为了阐述土地价值(land value)与建筑价值(the value of buildings)之间的关系,史密斯将之分解为四个独立但相关的概念[2]。(1)房屋价值(house value)。根据劳动价值论,商品价值是由社会必要劳动量决定的。房屋价值较为复杂,因为房屋会周期性回归市场出售,房屋价值取决于使用折旧和额外价值投入(如维修的投入)的增值情况。(2)销售价格(sale price)。因为房屋交易通常与土地绑定,所以销售价格不仅反映房屋价值,还包括地租部分。(3)资本化地租(capitalized ground rent)。实际资本化地租是土地所有者基于现状土地使用情况而实际占有的地租数量。对于出租房屋而言,资本化地租主要以房租的方式返回给所有者;对于业主自住而言,房屋出售时才能完成地租的资本化,表现为房屋出售价格的一部分,即房屋销售价格=房屋价值+实际资本化地租。(4)潜在地租(potential ground rent),即土地在最高且最佳使用时的资本化地租数量,是租差理论的一个关键概念。

1.2.2 房屋价值的演变周期

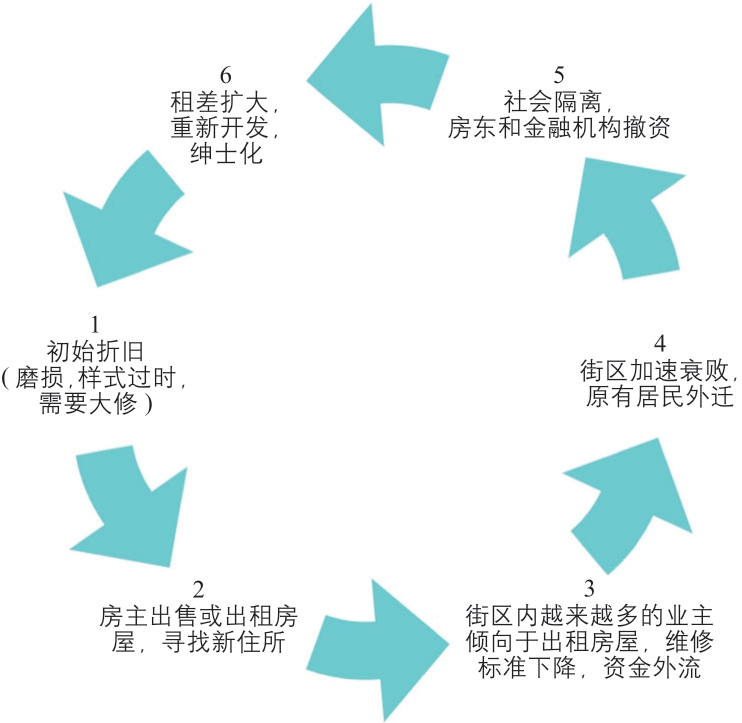

基于上述概念,史密斯对房屋、房屋价值和地租的周期演变进行了分阶段论述,并特别强调了金融机构、房地产中介、政府、业主等不同角色的作用。(1)初始折旧:随着城市不断扩展,地租会增加,但房屋价值会因为劳动生产率的提高、建筑形式和风格的过时、物理磨损等原因而持续下降,导致这些房屋与新房相比出现价格下降。(2)出售或出租:如果意识到不进行维修房屋就会持续贬值,业主会选择卖出房屋并寻找新的住所以确保投资安全;或者会选择将房屋出租,出租的收益形成资本,流向郊区等其他地区。出租与自住不同,仅会将房屋维持在较低的维护水平,而这会影响其他业主的选择,导致整个街区都倾向于将房屋出租并维持在较低的维护水平。最后的结果是整个街区出现资本净流出,房屋价值继续下降,资本化地租水平下降到潜在地租以下。(3)房地产欺诈和贬值加速:房地产经纪人在销售房价正在下降的社区时,会利用“市场分析”等诱使业主降低价格,实现以低价购买房屋,再以高价转卖。一旦房地产欺诈发生,房屋价值会进一步下降,整个街区的业主都会倾向于卖出房屋,迁往郊区。(4)金融机构拒绝贷款:资本进一步贬值,业主收益下降,房屋价值、资本化地租、销售价格进一步下降,金融机构停止向这些街区提供抵押贷款。最终,业主拒绝维修,只支付必要费用(公共事业费用和税款)。(5)放弃:当业主不能收取足够房租来支付必要费用时,房屋会被放弃。房屋被放弃不是因为它们不能使用,而是因为它们不能产生利润。在史密斯的基础上,迪亚皮和博尔奇(Diappi &Bolchi)进一步将这一循环过程归纳为六个阶段[11](图1)。

图1 城市中心区的资本贬值:史密斯的建筑周期

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

1.2.3 实际地租和潜在地租的演变形成租差

史密斯将租差定义为潜在地租水平与当前土地使用下的实际资本化地租之间的差距[2](图2)。潜在地租可以通过建筑修缮、重建或使用功能的转变来实现[12]。租金差距的产生是因为房屋折旧带来的一系列连锁反应限制了潜在地租的实现。而得益于不断投入的城市基础设施和其他投资,城市土地的潜在地租不断提高。如果目前的土地使用将全部或大部分地租资本化,那么重新开发不会带来额外的经济利益。如果租金差距不断扩大,开发者可以在支付房屋售价、建造成本和各种贷款利息之后获得可观的利润,就会启动绅士化和城市更新。接下来,全部或大部分的地租都被资本化了,开始了新的使用周期。

图2 城市中心区社区贬值周期和租差示意图

资料来源:作者根据参考文献[2]绘制

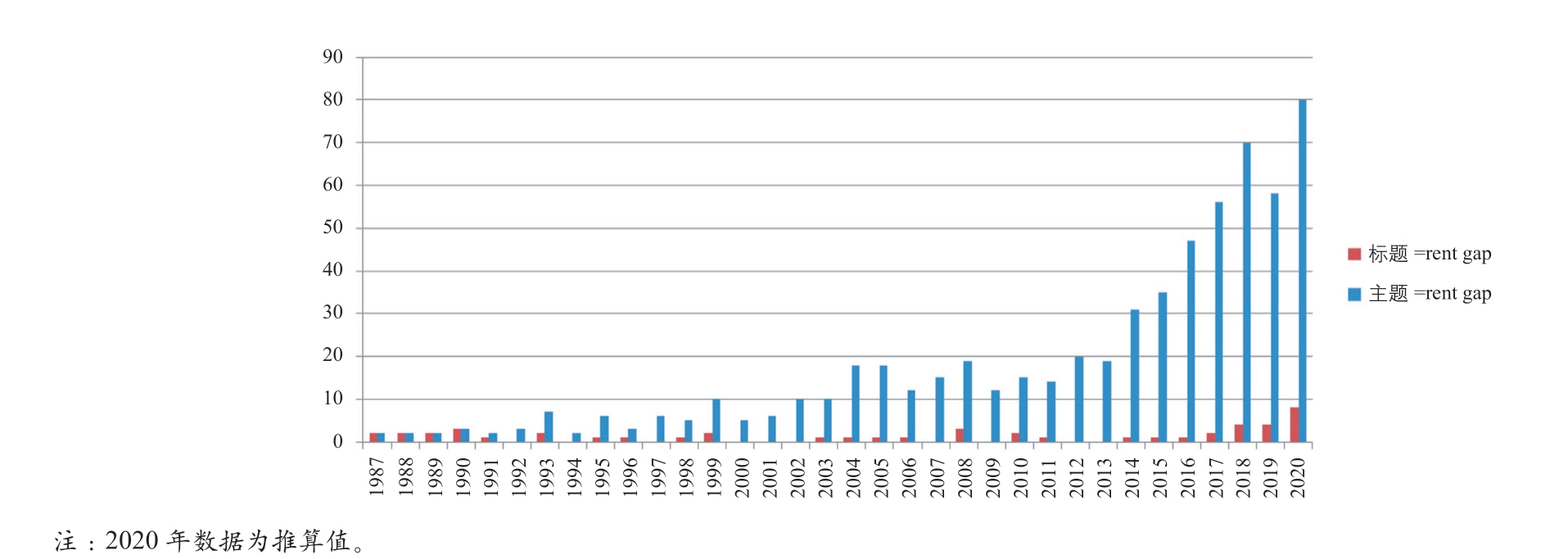

2 国外租差研究的两条主线

本文以“rent gap”为主题,在Web of Science 核心合集进行检索,得到603 条结果(2020 年10 月20 日)。通过梳理历年文献数量,可以看出租差研究的热度不断提高,特别是2014 年以来出现了显著增长(图3)。考虑到Web of Science 中主题搜索的范围包括标题、摘要、作者、关键词等信息,检索出的文献大部分只是租差的相关研究,而非聚焦于租差的研究,本文进一步以“rent gap”为标题进行检索,得到46 条结果。此外,本文还参考了部分未收入Web of Science 但在租差研究领域引用较多的国外文献。

图3 1987—2020 年Web of Science 全球引文数据库中租差研究文献检索结果(单位:条)

资料来源:作者绘制

根据主要内容、研究类型、发表时间、研究区分布、相互关联性等因素,笔者对检索到的文献进行分类和梳理,最终形成理论争辩和实证研究两条主线,可以呈现租差研究的发展脉络。

2.1 理论研究的两次争辩

2.1.1 第一次争辩

理论研究最明显的特点是出现了两次争辩。第一次争辩的起因是利(Ley)于1984 年以加拿大为例第一次对租差理论进行了实证考察并得出结论——加拿大城市缺乏有关租金差距的证据[13]。史密斯对这一研究进行了评论[12],并得到利的回应[14]。因为租差只是利研究的一部分,第一次理论争辩主要集中于两个问题。一是绅士化的内涵:史密斯认为绅士化不仅包括社会变化,还包括存量住房的物质变化、房地产市场的经济变化等内容,认为利过度关注教育、职业等社会方面的指标而忽略了经济和物质空间方面的指标;利则从指标关联性、可替代性和数据获取便捷性等方面给出了解释。二是租差的测算:史密斯不能接受利测算租差的方式,提出检验租差理论的两个关键问题分别是从房屋价值中分离出土地价值、测算某地块实际和潜在土地价值之间的差距。不过,史密斯并没有给出可供操作的测算方法。

2.1.2 第二次争辩

1993 年,布拉萨(Bourassa)从理论溯源上对租差理论进行了批判,并对利、克拉克(Clark)[15]、凯里(Kary)[16]、巴德科克(Badcock)[17]的四个实证考察进行了点评[18]。布拉萨的批判先后引起克拉克[19]、史密斯[20]的反驳,此为租差理论的第二次争辩,也是最为全面、系统的一次争辩。布拉萨首先在概念界定上发出质疑,认为史密斯误用了土地经济学术语,混淆了地租和土地价值、资本化地租和实际地租的概念,其设定的概念缺少经济思想史的理论根源。同时,布拉萨对租差的解释力亦持怀疑态度,认为租差不能解释城市土地利用变化的位置和时间选择,也无法解释为什么城市中心区那些衰败区域会成为中产阶层理想的居住地段。此外,布拉萨还通过分析四个实证研究认为,地租和租差的测算存在极大困难。克拉克和史密斯对布拉萨的批判作出了回应[19-20],并将这些批判视为新古典经济学解释绅士化的惯用思路。

2.2 实证研究的两个阶段

2.2.1 研究数量显著增加

实证研究在时间和空间两个维度具有明显的阶段性特征。从时间上看,1979 年史密斯首次提出租差理论之后,直到1986 年才有了第一个实证研究,即利在加拿大所作的实证研究[13]。截至2000 年,实证研究共有9 个,包括克拉克和古尔贝里(Gullberg)在瑞典[15,21],凯里在加拿大[16],巴德科克[17]、容和金(Yung &King)[10]在澳大利亚,哈梅尔(Hammel)[22]、诺普(Knopp)[23]在美国,西科拉(Sýkora)在捷克[24]的研究(限于各种原因或有遗漏);而2000 年之后的20 年则出现了超过30 个实证研究(表1)。可见,随着时间的推移,租差理论实证研究的热度增加明显,表明租差理论依然具有强大的解释力和生命力。

表1 租差理论实证研究地区、发表年份和发表数量的聚类分析

2.2.2 研究地域由北向南

从研究地域的空间分布来看,2000 年同样是一个分水岭。2000 年以前的实证研究均位于美国、加拿大等全球北方地区(Global North,发达经济体主要分布在北方),第一个以全球南方地区(Global South,发展中经济体主要分布在南方)为案例的实证研究是怀特海德和莫尔(Whitehead &More)在印度开展的研究[25]。此后,租差理论的研究地域继续扩展到智利[26-28]、墨西哥[29]、黎巴嫩[30-31]、秘鲁[32]、中国[33-35]等国,并于2020 年首次扩展到非洲的加纳[36],呈现出全球南北方地区并驾齐驱的态势,使租差理论的解释力扩展到全球,斯莱特(Slater)称之为“全球租差”(planetary rent gaps)[37]。

3 对国外租差研究的评述

3.1 日益多元的研究视角

初始阶段的租差研究大都以某个城市为案例,通过数据收集、计量分析等手段对租差进行测算,研究结论一般包括租差是否存在、租差对绅士化和城市更新的解释力两个方面。综合来看,这些研究结论大都支持租差的存在,也对其解释力持肯定态度。同时,各案例城市的拟合情况不尽相同,甚至一个城市内部的不同片区测算结果都存在明显差异[22]。

传统的案例研究之外,研究还表现出两个明显的特征:一是不再拘泥于租差是否存在以及如何精准测算,而是直接将租差理论作为解释工具来分析当地的绅士化、城市更新现象,如孟买[25]、韩国[38]等地的研究;二是在传统的租差理论之外,研究者开始关注政府行为,认为政府主导的法规体系、城市规划调整、城市开发投资、非正式规则等均对租差的实现和分配存在较大影响,且在印度[25]、黎巴嫩[30-31]、智利[27]等制度环境相对不完善的地区更为明显。

近几年,还有部分研究较有代表性。例如多位学者注意到爱彼迎(Airbnb)或其他房屋短期租赁平台对租差的影响[32,39-41],将其视为一种提高地租水平、延缓房屋价值演变的途径,这些研究多集中在纽约、罗马、雅典等旅游业发达地区。此外,与史密斯强调的资本视角相呼应,有研究从银行信贷的角度分析了贷款行为对租差形成和绅士化的影响[42]。

3.2 存在争议的主要问题

其一,术语内涵的界定存在一定模糊性。史密斯以劳动价值论为基础,认为“不能机械地把房屋价格和房屋价值等同起来,因为价格受供求状况影响”,但又提出“房屋销售价格=房屋价值+资本化地租”[2]。他在1979 年文章中提出租差是潜在地租和实际地租之间的差距[2],又在另一篇文章中提出租差是实际与潜在的土地价值之间的经济差距[12]。以上论述似乎等同了价格和价值两个概念,成为部分学者认为其概念混乱的重要原因。正如史密斯指出的,“亚当·斯密所说的价值和保罗·萨缪尔森所说的价值完全不是一回事”[20],历史上不同时期、不同流派的经济学家对于“价值”(value)这一关键术语的解释并未达成一致。这成为进一步厘清租差相关术语的关键,需要作出具体的、针对性的解释。

其二,地租和租差的测算面临较大困难。测算地租的最大难度是市场交易中不存在地租,只存在房地产的总价格以及相关的税收数据。因此,进行地租测算的前提是将房地产总价格拆分为房屋价格和土地价格,但这种拆分尚缺少公认的方法。测算地租的第二个困难在于,价值与价格是不能画等号的,土地价格和土地价值的转换也会面临一些问题。

其三,对租差理论的解释力和普适性存疑。史密斯对此的回应是租差理论并不是为了帮助某个开发商盈利,而是为了解释历史地理——在特定的时间、特定的街区容易发生绅士化[20]。正如哈梅尔指出的,租差理论有助于理解绅士化和城市更新,并不是因为它能精确预测它们在何时何地发生,而是因为它提供了绅士化和城市更新与更大背景、更大进程之间的理论联系[43]。另外,租差理论的实证研究范围扩展到20 多个国家和地区,也说明这一理论具有面向全球的解释力和普适性。当然,这种解释力和普适性是各国学者结合当地实际对租差理论进行差异化、本地化解释得出的。

其四,多方主体的作用与利益分享尚未形成一致意见。史密斯提出租差理论的立足点之一是他质疑仅依靠中产阶层的消费动机而忽视建筑商、开发商、业主、抵押贷款机构、政府机构和房地产中介作用的绅士化解释[10]。史密斯从政治经济学的视角建立租差理论,将上述主体纳入绅士化和城市更新的解释是一种理论的创新。但是在这一过程中,各方主体应如何协调发挥作用以及如何合理分享收益,仍是一个颇具争议的问题。

3.3 求同存异是未来研究的演进方向

应该说,租差理论还不是一个十分完善的理论,其术语概念、租差测算、多元主体等方面还需要进一步探讨。其实,租差理论的推理过程较为复杂,但其概念模型相对简单。与其拘泥于对租差理论和术语的争辩,不如利用租差这一简单的概念模型解释实际问题[44]。这或许也是2000 年以后租差研究几乎完全转向实证研究的原因之一。但是,这些实证研究表现出“一人一城”的特征,缺少综合性、系统性、递进性的研究。需要指出,如果长期过度倚重实证研究,可能造成理论研究的停滞不前,最终导致理论与实证互为羁绊、陷入困局。

任何一个城市问题的背后都有极为复杂的影响因素和作用机制,也就决定了任何一个理论都是对现实的抽象,是对影响因素的归并或舍弃。这种抽象的理论在解释实际问题时遇到困难是正常的,不能就此否定理论,也不能简单地放弃理论而只取其“工具属性”。笔者认为,未来研究应该坚持理论与实证协同推进,通过租差概念模型与各地实际情况的结合,形成适应当地制度环境的租差理论解释,以分析、解决当地城市问题。这种既能保持租差理论发展,又能兼顾地方差异性、提升租差解释力的求同存异式研究路线是未来主要的演进方向。

4 对国内租差研究的启示

4.1 国内研究基本情况

租差理论引入国内较晚,最早由中国台湾学者李承嘉于2000 年引入(译为“租隙理论”)[45];大陆方面直到2012年才由少数学者引入,目前尚未形成丰富的研究成果。国内租差研究主要包括两类,一是将之作为绅士化研究的一部分,如宋伟轩等[46-47]、葛莹等[48]的研究;二是将之作为解释我国城市空间发展和城市更新的理论工具,代表学者是洪世键[49-53]。他(或与其他学者合作)从2016 年开始围绕租差理论开展了一系列研究,是国内租差研究成果较为丰富的学者。此外,丁寿颐以租差理论为视角研究了广州市的城市更新[54]。

另外,部分国内学者以国内城市为案例发表在国外期刊的研究亦有一定代表性。吴启焰等以南京为案例,提出了教育绅士化的概念,将史密斯式的经济租金差距扩展到文化资本产生的租金差距[33];刘贵文等以重庆为案例,将租差理论嵌入元胞自动机(Cellular Automata)模型对重庆市土地利用的动态模拟中,认为租差理论作为土地利用变化的转换规则,可以反映城市发展的内在机理[34];蓝逸之和李承嘉以台北为案例,探讨了政府在租金差距生产中的作用以及实现可持续城市更新的障碍[35]。

4.2 国内研究方向的探讨

总体来看,国内研究对租差理论的关注较少,特别是大陆学者尚未建立起符合我国制度环境的租差理论解释,未形成富有梯度的研究学者群,实证研究也较为缺乏,这与国外日益丰富的研究成果和不断扩展的研究地域形成强烈对比。租差理论作为诞生于西方国家的解释绅士化和城市更新的理论,要对其在我国适用的关键问题进行辩证的理解,既要注重利用租差理论的核心思想解释我国城市发展、城市更新问题,也要学会辨识我国特色制度环境中的个性和差异。

围绕如何推进租差理论与我国制度环境相结合,本文作如下初步探讨。其一,结合我国社会主义经济制度、土地产权制度等基础制度,与社会主义地租理论相融合,重新界定租差理论相关术语的内涵,形成适应我国实际的理论模型。其二,我国的房地产市场具有自身阶段特征,房租在房产收益中的比例偏低,业主持有房产的主要动力来自对未来房价走势的积极态度,而房地产持有环节的成本支出较低,这与史密斯提出的房屋贬值周期存在较大差异,应注意区分。其三,将金融机构、房地产中介、政府、业主等多元主体纳入租差理论是史密斯的创新之处,但国内外的多元主体结构存在较大差异,租差理论在解释我国城市问题时应充分考虑我国的多元主体特征。其四,与西方国家主要基于市场调节的、自我改造式的城市更新模式不同,我国城市更新更多的是政府主导与控制下的、大尺度重建式的彻底改造[49],必须充分考虑政府主导的土地开发规则(包括城市规划、土地开发建设监管、土地产权交易等)对租差演变的影响。其五,与欧美国家私有资本主导的绅士化和城市更新不同,我国国有经济、国有资本居于主导地位,资本属性的差异也应引起重视。

5 结语

本文回顾了租差理论的背景和内涵,通过理论争辩和实证扩展两条主线对国外租差研究进行了梳理。整体来看,研究数量显著增加,研究地域由北向南,研究视角日益多元,体现出租差理论的生命力和解释力。同时,也存在术语概念不清、测算难度大、过于侧重实证研究等问题。本文进而提出,既能保持租差理论发展,又能兼顾地方差异性、提升租差解释力的求同存异式研究路线是未来主要的演进方向。此后,文章简要梳理了国内相关研究,认为国内研究对租差理论关注不多,尚未建立起适应我国制度环境的租差理论解释。国内研究既要注重利用租差理论的核心思想解释我国城市发展、城市更新问题,也要学会辨识我国特色制度环境中的个性和差异。最后,文章从五个方面对国内研究进行了探讨,以推进租差理论与我国制度环境的结合。

当然,租差理论与我国制度环境的结合是一项系统工程,尤其是在租差理论自身概念仍存在争议的情况下,这项工作的难度将会更大。数十年来,我国实践探索出了极具特色的制度体系,租差理论与我国实际的结合本身就具有理论与实践的双重意义,值得继续推进。

[1] GLASS R.London: aspects of change[M].London: MacGibbon and Kee,1964: 30.

[2] SMITH N.Toward a theory of gentrification a back to the city movement by capital,not people[J].Journal of the American Planning Association,1979,45(4): 538-585.

[3] 陈建华.城市化发展阶段的资本循环动因研究——马克思主义政治经济学的视角[J].经济学家,2017(4): 20-26.

[4] SMITH N.Gentrification and uneven development[J].Economic geography,1982,58(2): 139-155.

[5] 殷洁,罗小龙.资本、权力与空间:“空间的生产”解析[J].人文地理,2012,27(2): 12-16,11.

[6] 付清松.不平衡发展:从马克思到尼尔·史密斯[M].北京: 人民出版社,2015.

[7] 董慧.大卫·哈维的不平衡地理发展理论述评[J].哲学动态,2008(5):65-69.

[8] 苗长虹.从区域地理学到新区域主义:20 世纪西方地理学区域主义的发展脉络[J].经济地理,2005,25(5): 593-599.

[9] SMITH N.Gentrification and capital: practice and ideology in Society Hill[J].Antipode,1979,11(3): 24-35.

[10] YUNG C-F,KING R J.Some tests for the rent gap theory[J].Environment and planning a,1998,30(3): 523-542.

[11] DIAPPI L,BOLCHI P.Smith’s rent gap theory and local real estate dynamics: a multi-agent model[J].Computers,environment and urban systems,2008,32(1): 6-18.

[12] SMITH N.Commentary: gentrification and the rent gap[J].Annals of the Association of American Geographer,1987,77(3): 462-478.

[13] LEY D.Alternative explanations for inner-city gentrification: a Canadian assessment[J].Annals of the Association of American Geographers,1986,76(4): 521-535.

[14] LEY D.Reply: the rent gap revisited[J].Annals of the Association of American Geographers,1987,77(9): 465-468.

[15] CLARK E.The rent gap and transformation of the built environmentcase studies in Malmo 1860-1985[J].Geografiska annaler series b-human geography,1988,70(2): 241-254.

[16] KARY K J.The gentrification of Toronto and rent gap theory[M]// TRUDI E B,PIERRE F.The changing Canadian inner city.Waterloo: University of Waterloo,1988: 53-72.

[17] BADCOCK B.An Australian view of the rent gap hypothesis[J].Annals of the Association of American Geographers,1989,79(1): 125-145.

[18] BOURASSA S C.The rent gap debunked[J].Urban studies,1993,30(10):1731-1744.

[19] CLARK E.The rent gap re-examined[J].Urban studies,1995,32(9): 1489-1503.

[20] SMITH N.Of rent gaps and radical idealism: a reply to Steven Bourassa[J].Urban studies 1996,33(7): 1199-1203.

[21] CLARK E,GULLBERG A.Long swings,rent gaps and structures of building provision-the postwar transformation of Stockholm inner-city[J].International journal of urban and regional research,1991,15(4): 492-504.

[22] HAMMEL D J.Gentrification and land rent: a historical view of the rent gap in Minneapolis[J].Urban geography,1999,20(2): 116-145.

[23] KNOPP L.Exploiting the rent gap-the theoretical significance of using illegal appraisal schemes to encourage gentrification in New-orleans[J].Urban geography,1990,11(1): 48-64.

[24] SÝKORA L.City in transition: the role of rent gaps in Prague’s revitalization[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,1993,84(4): 281-293.

[25] WHITEHEAD J,MORE N.Revanchism in Mumbai political economy of rent gaps and urban restructuring in a global city[J].Economic and political weekly,2007,42(25): 2428-2434.

[26] LÓPEZ-MORALES E J.Real estate market,state-entrepreneurialism and urban policy in the ‘gentrification by ground rent dispossession’ of Santiago de Chile[J].Journal of Latin American geography,2010,9(1): 145-173.

[27] LÓPEZ-MORALES E J.Gentrification by ground rent dispossession:the shadows cast by large-scale urban renewal in Santiago de Chile[J].International journal of urban and regional research,2011,35(2): 330-357.

[28] LÓPEZ-MORALES E J.Assessing exclusionary displacement through rent gap analysis in the high-rise redevelopment of Santiago,Chile[J].Housing studies,2015,31(5): 540-559.

[29] WRIGHT M W.The gender,place and culture Jan Monk distinguished annual lecture: gentrification,assassination and forgetting in Mexico: a feminist Marxist tale[J].Gender,place &culture: a journal of feminist geography,2014,21(1): 1-16.

[30] KRIJNEN M.Gentrification and the creation and formation of rent gaps[J].City,2018,22(3): 437-446.

[31] KRIJNEN M.Beirut and the creation of the rent gap[J].Urban geography,2018,39(7): 1041-1059.

[32] DEL CASTILLO M L,KLAUFUS C.Rent-seeking middle classes and the short-term rental business in inner-city Lima[J].Urban studies,2019,57(12):2547-2563.

[33] WU Q,ZHANG X,WALEY P.When Neil Smith met Pierre Bourdieu in Nanjing,China: bringing cultural capital into rent gap theory[J].Housing studies,2017,32(5): 659-677.

[34] LIU G,CHEN S,GU J.Urban renewal simulation with spatial,economic and policy dynamics: the rent-gap theory-based model and the case study of Chongqing[J].Land use policy,2019,86(6): 238-252.

[35] LAN I C,LEE C J.Property-led renewal,state-induced rent gap,and the sociospatial unevenness of sustainable regeneration in Taipei[J].Housing studies,2020,35(2): 1-24.

[36] ASANTE L A,EHWI R J.Housing transformation,rent gap and gentrification in Ghana’s traditional houses: insight from compound houses in Bantama,Kumasi[J].Housing studies,2020,35(9): 1-27.

[37] SLATER T.Planetary rent gaps[J].Antipode,2017,49(1): 114-137.

[38] SHIN H B.Property-based redevelopment and gentrification: the case of Seoul,South Korea[J].Geoforum,2009,40(5): 906-917.

[39] WACHSMUTH D,WEISLER A.Airbnb and the rent gap: gentrification through the sharing economy[J].Environment and planning a,2018,50(6):1147-1170.

[40] YRIGOY I.Rent gap reloaded: airbnb and the shift from residential to touristic rental housing in the Palma Old Quarter in Mallorca,Spain[J].Urban studies,2018,56(13): 2709-2726.

[41] AMORE A,BERNARDI C D,ARVANITIS P.The impacts of Airbnb in Athens,Lisbon and Milan: a rent gap theory perspective[J].Current issues in tourism,2020,23(4): 1-14.

[42] KALLIN H.In debt to the rent gap: gentrification generalized and the frontier of the future[J].Journal of Urban Affairs,2020,42(6): 1-12.

[43] HAMMEL D J.Re-establishing the rent gap: an alternative view of capitalised land rent[J].Urban studies,1999,36(8): 1283-1293.

[44] O’SULLIVAN D.Toward micro-scale spatial modeling of gentrification[J].Journal of geographical systems,2002,4(3): 251-274.

[45] 李承嘉.租隙理论之发展及其限制[J].台湾土地研究,2000(1): 67-89.

[46] 宋伟轩.欧美国家绅士化问题的城市地理学研究进展[J].地理科学进展,2012,31(6): 825-834.

[47] 宋伟轩,刘春卉,汪毅,等.基于“租差”理论的城市居住空间中产阶层化研究——以南京内城为例[J].地理学报,2017,72(12): 2115-2130.

[48] 葛莹,陆凤,吴野.Smith租差理论与中产阶层化动态演绎[J].地理研究,2012,31(9): 1640-1651.

[49] 洪世键.创造性破坏与中国城市空间再开发——基于租差理论视角[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2016(5): 50-58.

[50] 洪世键,姚超,张衔春.租差理论视野下城市空间的再开发[J].城市问题,2016(12): 43-50.

[51] 洪世键,张衔春.租差、绅士化与再开发:资本与权利驱动下的城市空间再生产[J].城市发展研究,2016,23(3): 101-110.

[52] 洪世键.企业化地方政府与中国城市空间演化——基于租差理论的分析视角[J].城市规划,2017,41(12): 9-16.

[53] 洪世键,胡洲伟.资本转移的时空差异:租差理论视野下城市空间不平衡发展逻辑探讨[J].城市发展研究,2019,26(6): 114-121.

[54] 丁寿颐.“租差”理论视角的城市更新制度——以广州为例[J].城市规划,2019,43(12): 69-77.