引言

公共物流设施由政府规划的物流枢纽、物流园区、物流中心、货运场站、共同配送中心、区域集货中心等大中型社会化物流节点,以及承担民生保障服务的企业自建的小微型末端配送网点组成。从性质上看,无论规模大小,这些设施都具有典型的公共产品属性,在畅通双循环、扩大城乡居民消费和服务保障民生等方面具有重要意义。虽然各类公共物流设施成为各级地方政府编制的物流业发展规划和农产品、冷链、快递等重点领域专项规划的重点,也是当前国土空间规划、综合交通规划和服务业规划等规划的主要内容[1],但有关公共物流设施类型划分以及规划原则、技术要点、转型方向和实施策略等尚不清晰。

日本和欧洲部分国家较早关注公共物流设施规划布局问题。日本东京、德国柏林先后于1960年代和1980 年代开展物流基地和物流园区等大型公共物流设施的规划工作[1-2],在公共物流设施的规模与数量配置、选址与布局条件、对外交通与功能区布局等方面形成了一套行之有效的规划工作程序。中国公共物流设施主要包含在发展和改革委、交通、商贸、邮政等政府部门编制的物流发展和相关规划中,有少数城市开展了物流空间规划、物流基础设施规划等专项工作。公共物流设施规划的内容主要集中在设施层级、类型、规模、数量以及发展定位、交通组织、功能分区、环境影响等方面。

经过20 余年的发展,中国公共物流设施的数量和规模已处于世界领先水平,但也面临一系列问题与挑战。具体包括:(1)物流土地供给短缺且价格高,难以满足中心城区个性化、及时性物流需求[3-6];(2)政府部门推行的物流功能外迁的规划行为与企业物流设施布局的市场化行为在发展重点和方向上并未达成完全一致[7-8];(3)部分城市规划的公共物流设施规模过大、数量过多,导致同质化竞争和资源的低效利用[9];(4)公共物流设施布局区域与现代商贸流通行业深度融合不够[10-11]。这些问题集中表明,不同类型的公共物流设施规划差异和布局要求尚未合理区分,公共物流设施的选址布局、功能定位、发展目标设置和建设规模确定遵循的基本原则尚未完全形成。换言之,公共物流设施规划的理论与方法尚不完善。

因此,本文试图从大城市公共物流设施规划的历程认识出发,系统回顾典型公共物流设施规划的重点内容和差异,提出公共物流设施规划遵循的经验原则与内在要求;结合国家“十四五”规划明确的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,提出新时期公共物流设施规划的转型方向与实施策略,以适应物流业在社会、经济、环境等可持续发展方面提出的新要求。

1 我国城市公共物流设施规划的进展

中国大城市公共物流设施规划起步于20 世纪末期。根据各级政府部门出台的政策文件和规划报告,可将公共物流设施规划的发展历程分为四个主要时期。

1.1 起步尝试阶段(1998—2005 年):地方政府探索和国家出台政策引导发展

1998 年,深圳在平湖规划建设首个物流基地,标志着公共物流设施规划拉开了序幕[12]。由于公共物流设施为新鲜事物,国家相关部委和地方政府对于如何推动建设尚未形成广泛共识,部分城市处于先行尝试阶段。为此,2001 年,原国家经贸委等六部委出台《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,提出重视对物流基础设施的规划,特别要加强对中心城市、交通枢纽、物资集散和口岸地区大型物流基础设施的统筹规划。北京、上海、深圳、成都等城市率先在国内开展物流业发展规划。其中,北京市提出建设北京空港、通州马驹桥和房山良乡三大物流基地规划与建设;上海市建设海陆空物流枢纽,重点发展外高桥、浦东空港和西北三大物流园区;深圳市坚持“以港强市”,结合产业布局加快物流园区建设;成都提出建设以“一网二平台(物流快速网络、公共物流信息平台、交通运输基础设施平台),三园区四中心(三个物流园区、四个物流中心)、若干个物流服务站”为主要内容的现代物流业发展框架体系。2004 年,国家发展和改革委员会等九部委印发《关于促进我国现代物流业发展的意见》,提出推动物流设施整合和社会化区域物流中心建设,这表明公共物流设施建设已成为物流业发展的重点内容。

1.2 稳步发展阶段(2006—2010 年):地方政府规划下公共物流设施专业化发展

北京、上海、深圳、重庆、天津、成都、佛山、沈阳、青岛、济南、哈尔滨、郑州、大连等十余座大城市开展了物流业专项规划或者对“十五”时期的物流业发展规划进行修编。其中部分城市在推动口岸、专业物流基地和重点物流园区、物流中心建设的同时,积极发展为城市生活和工业生产提供专业化配送服务的城市配送中心,形成以电子商务为纽带,区域配送和集中配送相结合的城市配送物流网络。2008年,重庆市规划局发布了《重庆市城乡规划物流设施集中地规划导则(试行)》,积极探索公共物流设施规划基本规范和标准。2009 年,国务院出台《物流业调整和振兴规划》,提出形成全国性、区域性和地区性物流中心和三级物流节点城市网络,促进大中小城市物流业的协调发展。

1.3 快速发展阶段(2010—2015 年):各级政府推动下公共物流设施体系形成

北京、上海、深圳、广州、成都、天津、武汉、东莞、杭州、佛山、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、昆明、大连等近20 个大城市编制了物流业发展规划。2011 年印发的《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,针对公共物流设施占地面积大、资金投入多、投资回收期长的特点,提出要在切实节约土地的基础上,加大土地政策支持力度。2013 年,《全国物流园区发展规划(2013—2020 年)》出台,对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。2014年,国务院印发《物流业发展中长期规划(2014—2020 年)》,指出布局合理、功能完善的物流园区体系尚未建立,物流基础设施之间不衔接、不配套问题比较突出,需要加快规划引领,发挥物流集聚效应。其中,部分地方政府开展了诸多创新型的物流规划实践工作。例如:广州市出台的《现代物流发展布局规划(2012—2020 年)》,实现了物流规划、城市总体规划和土地利用规划“三规合一”,构建了交通、产业与物流深度融合的公共物流设施集群布局;武汉市编制了《武汉市物流业空间发展规划(2012—2020 年)》,提出建设物流总部区的概念;重庆市出台了《重庆市“十二五”基础设施及物流保障规划》和《加快重庆市农产品冷链物流发展的实施意见》,将物流基础设施规划从物流发展发展规划中独立出来,并尝试开展冷链物流设施规划。

1.4 转型发展阶段(2016 年至今):面向高质量发展要求的公共物流设施调整

截至2020 年,全国已建成千余个大型公共物流设施。根据《国家物流枢纽布局和建设规划》,2019 年和2020 年先后有23 个和22 个物流枢纽纳入国家物流枢纽建设名单[13]。“十三五”期间,绝大多数大城市均编制了物流业发展规划,规划的重点方向是建设国家物流枢纽,打造“枢纽+通道+网络”的物流运行体系;在专业化公共物流设施建设方面,国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心,以及依托物流枢纽和冷链基地建设应急物流基地、应急物流转运场站成为规划重点。在大型物流设施物流用地保障方面,2020 年自然资源部公布的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》,将仓储用地分为物流仓储用地和储备库用地,财政部、税务总局将物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策延续至2022 年底,但物流用地供给量不足和用地价格高的问题在大城市仍然突出。广州、深圳等沿海城市纷纷开展物流用地更新工作,积极布局物流新业态和新模式,提高物流用地投资强度和投入产出效率。

2 我国大城市公共物流设施的类型及规划实践要点

2.1 公共物流设施的类型

根据《物流术语》等国家标准以及国家相关部委出台的政策文件[1],从开发主体及其业态的匹配关系来看,可将公共物流设施划分为政府主导型和企业主导型。前者主要包括物流枢纽、物流园区、物流基地、物流港、物流中心、大型货运场站、大型集货站、国家骨干冷链基地等,后者主要包括快递分拣中心和不同类型的城乡配送网点等[14-16]。但在规划实践中,很难将两者完全区分开来,很多公共物流设施是政企协同作用的结果。

当前,大多数大城市已建立以物流园区/物流基地、物流中心、配送中心为核心的三级社会化物流节点体系,部分城市还构建形成了县乡村三级物流配送体系;国家相关部委还在推动建设以国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心、两端冷链物流设施为核心的三级冷链设施网络。在快递、社区团购、生鲜即时配送等企业推动下,以前置仓、仓店一体、菜鸟驿站、自提柜为代表的小微型末端配送网点体系逐步形成,但存在重复布点、占道经营和安全不合规等问题,亟待出台规划引导细则,并纳入社会化物流体系或专业化配送体系建设中。

2.2 公共物流设施的规划要点

(1)物流园区与物流枢纽。物流园区是由城市集中规划建设并由统一主体管理,为众多企业在此设立配送中心或区域配送中心等提供配套的专业化物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区[16],物流园区主要采取大型物流地产商开发、大型物流企业开发等多种模式,是政府物流发展规划的重点。

物流枢纽是具有较大规模配套的专业物流基础设施,具备便捷的对外交通联系,物流功能和服务体系完善并集中实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的公共物流节点和物流活动组织中心,多依托业务量大、辐射能力强的物流园区为基础发展而来,并配置有海关、保税、产业园区等多类型设施。物流枢纽根据区位条件和服务对象范围,又可分为陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等六种类型,物流园区也存在类似类型,两者的规划选址条件和布局要求比较接近;在功能配置方面,物流园区具备仓储、运输、配送、转运、货运代理、加工等基本物流服务,物业、停车、维修、加油等配套服务以及工商、税务、报关、报检等政务服务和供应链设计、管理咨询、金融、保险、贸易会展、法律等商务服务功能。物流枢纽除了具备物流园区的功能以外,更为注重物流组织和区域分拨服务、国际中转、转口贸易、保税监管等物流服务,以体现物流活动组织中心地位[3]。

(2)配送网点。具有完善的配送基础设施和信息网络,可便捷地连接对外交通运输网络,并向末端客户提供短距离、小批量、多批次配送服务的专业化配送场所或组织。根据服务对象范围的不同,包括面向城市生活、工业生产和区域消费等服务的城乡配送网点,以及面向商贸批发、零售、住宿、餐饮、居民服务的商贸配送网点。

大型配送网点多布局于物流园区、物流中心内部,由政府规划,企业自主建设;小微型配送网点则由企业根据经营需要,灵活建设。配送网点布局大多依托已有节点网络建设,例如:农村配送网点多依托乡镇连锁超市、邮政营业场所、客货运站场、快递网点、农资站等,起到上接县、下联村的作用;商贸配送网点注重与综合运输大通道、大型专业市场衔接,提升区域性商贸物流节点集聚辐射能力。

在功能配置上,应具备共同配送、集中配送等集约化配送,前置仓配送、自助提货等末端配送功能,配送资源协同共享功能,以及与生产制造、采购销售、农产品生产等环节协同衔接等功能。考虑到配送网点在满足城乡消费和民生保障方面的重要作用,建议纳入政府规划,或者制定统一的规划技术标准,以提高配送网点的覆盖能力,减少重复建设。

(3)冷链物流节点。具有明确的布局条件、功能配置和服务对象,主要依托农产品优势产区、重要集散地和主销区,围绕服务农产品产地集散、优化冷链产品销地网络建设,要求与相关产业融合发展,提升协同化、平台化服务水平。冷链物流节点主要为肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品服务,具备仓储、运输、流通加工、分拨配送、寄递、信息等冷链服务功能。建议强化一体化服务能力,打造运转顺畅的供应链,支撑冷链产品产销精准高效对接。

3 公共物流设施规划的经验原则与内在要求

从中国大城市公共物流设施规划历程和规划要点来看,空间布局、设施融合、产业支撑是规划的焦点。在双碳目标约束和应急物流保障要求显著提高形势下,绿色发展和安全发展问题成为亟待破解的关键问题。公共物流设施规划的基本原则与内在要求可归纳为四个方面:区位合理性要求主要回答设施空间布局问题;产业适应性要求主要回答设施间空间融合问题;环境适宜性要求主要满足物流可持续发展的要求;安全稳定性要求包括自身运行安全,有效支撑产业链、供应链安全稳定运行,为不同类型突发事件提供可靠物流保障等方面。不同要求间的相互联系如图1 所示。

图1 公共物流设施规划的基本要求

资料来源:作者绘制

3.1 公共物流设施的区位合理性要求

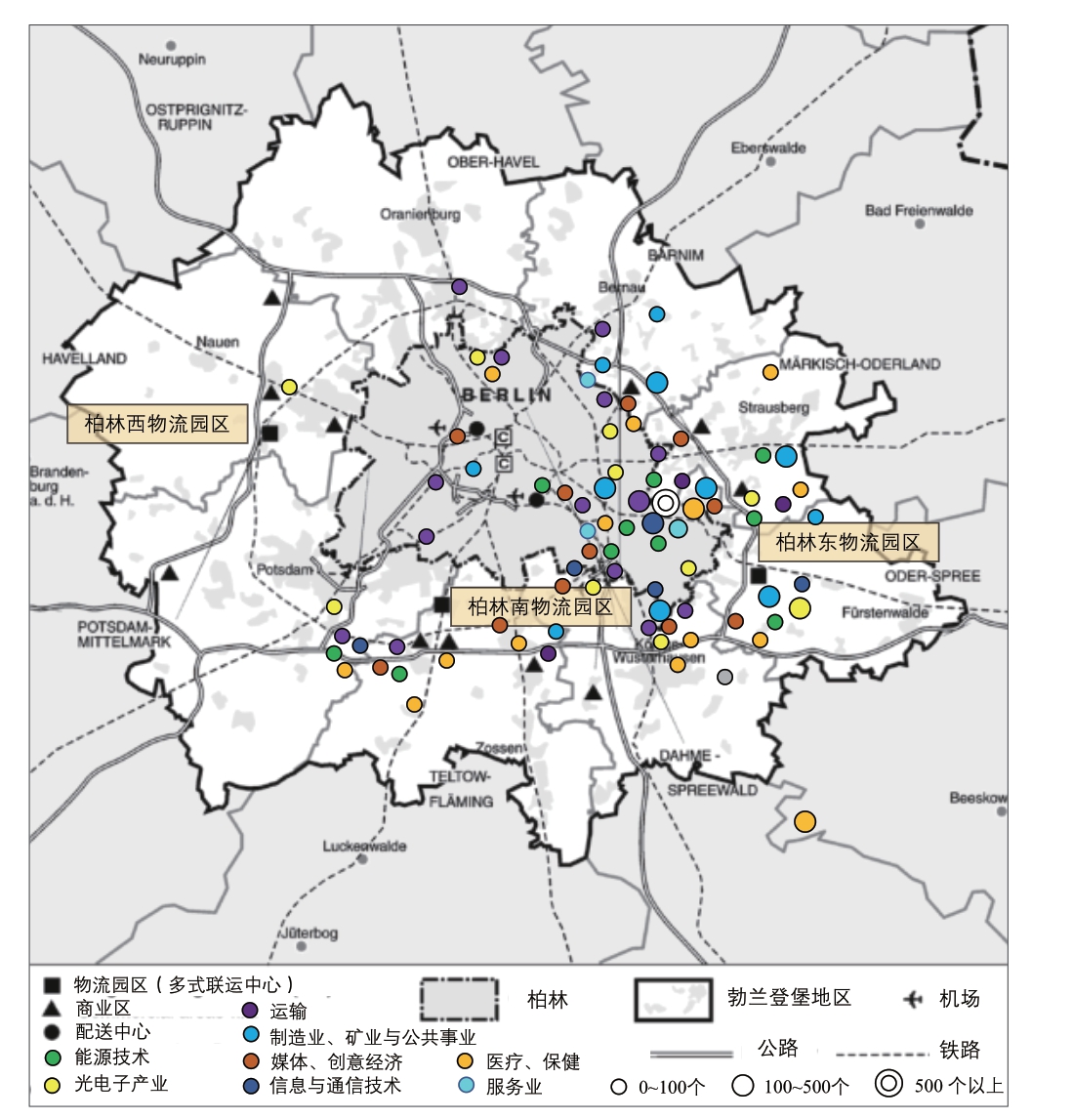

区位是指区位主体所处的特定场所与空间,公共物流设施区位规划的目标是研究如何有效合理地权衡各类物流设施的数量、规模和位置,综合考虑市场因素、交通因素、竞争环境,以及包含自然环境、政策、地价在内的其他因素,使得物流设施的类型与城市功能、需求相匹配,最大限度地满足物资高效流动的需要。受尺度变化、组织主体等因素影响,物流区位的类型众多,区位影响因素呈现显著差异,形成了共性又有差异的区位选择模式。大型公共物流设施更多关注的是资源的优化配置,主要考虑国家或者区域内的经济社会总体发展水平,物流服务发展水平和交通设施发展水平等,注重空间均衡发展;中小型物流设施多为企业主导建设,其区位设置更多关注的是所在地区需求潜力,以及建设经营成本问题,满足城市居民消费和流通要求。例如:柏林—勃兰登堡大都市区以德国柏林物流园区规划为基础,形成了以“物流园区+多式联运”为核心的公共物流设施布局体系(图2)。依托都市区内6 条高速公路线、10 条铁路线、3 条水路以及3 个大型机场形成的以柏林市区为核心的放射性网络结构[14],实现大型物流设施与交通网络的高效融合。

图2 柏林—勃兰登堡地区物流园区布局

资料来源:参考文献[17]

3.2 公共物流设施规划的产业适应性要求

公共物流设施是物流活动的主要空间载体。针对大城市存量规划的转型需求,以及产业深度融合创新发展的要求,公共物流设施产业适应性规划的主要目标是促进物流业与生产、消费、流通领域的深度融合和创新发展要求,形成风险共担、利益共享的联动融合发展格局,增加供应链弹性和增强产业链协同性。例如:柏林—勃兰登堡地区在矿业与公共事业、光电子产业、交通运输、信息通信、医疗保健、服务业等产业为核心的集聚区内部,公共物流设施与各类产业高密度条带状集聚,在提升物流园区集约化、规模化和组织化水平的同时,有利于柏林地区生产制造和流通企业物流需求及时满足(图2)。为提高公共物流设施产业适应性水平,需要制定相适应的物流设施配置和用地更新管理政策,促进大型公共物流设施与城市工业园区、各类专业市场、综合保税区等融合发展,引导公共物流设施主动转变服务功能、拓展服务范围,深度嵌入产业链供应链全流程,共同打造产业生态圈。

3.3 公共物流设施规划的环境适宜性要求

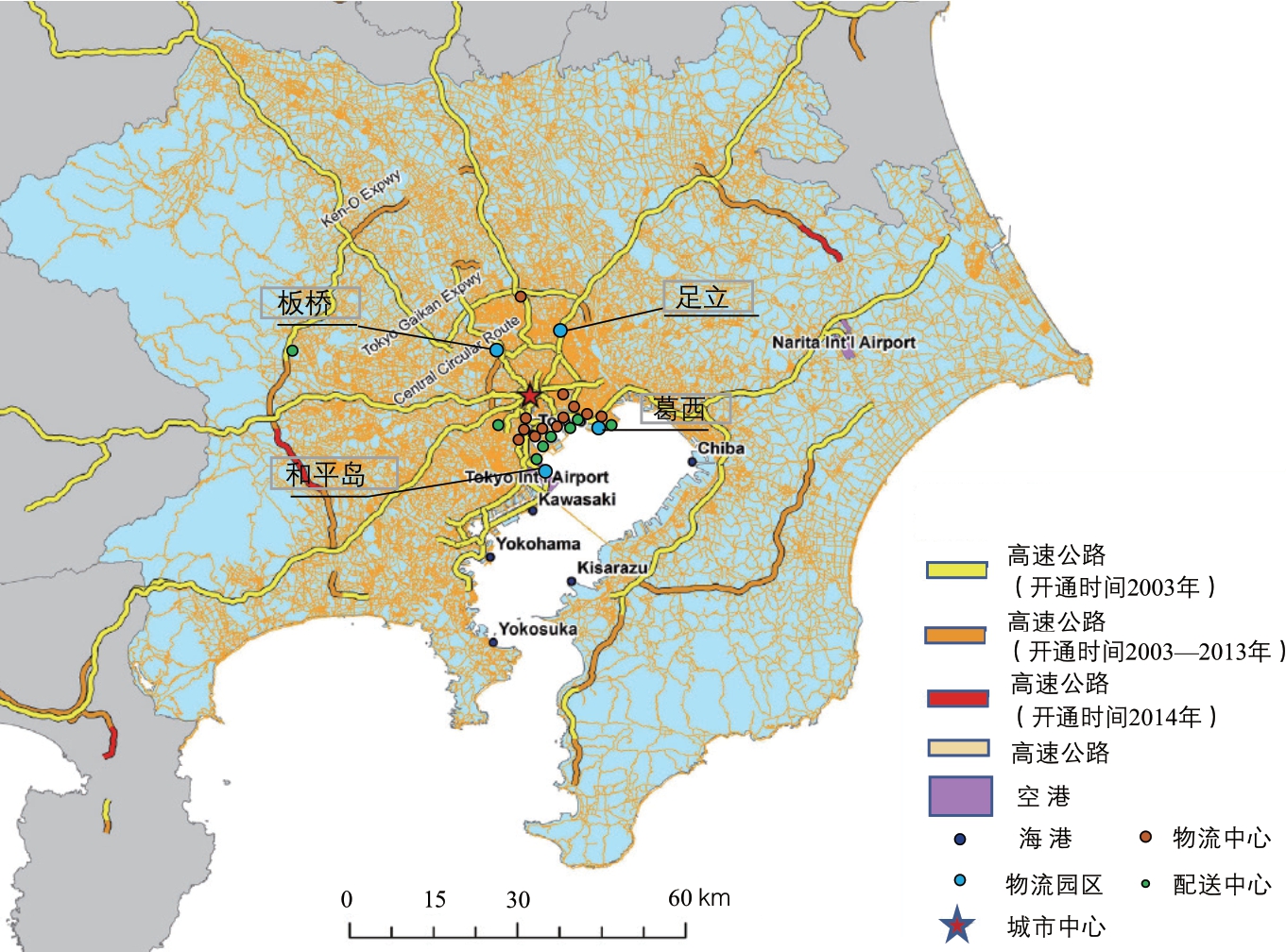

公共物流设施建设和运营带来的环境影响不容忽视。一方面,公共物流设施规划有助于提高物流集聚水平,形成运输密度经济和规模经济,降低车辆空驶率和减少排放。另一方面,物流企业过度集聚容易造成货运交通拥堵,增加货运道路沿线的废气排放。大中型物流公共设施建设虽有利于改善所在地区制造业投资环境,但从长期来看,往往会抑制周边地区的商务服务土地价格和住房价格上涨。因此,很多大城市均在推动公共物流设施郊区化进程。公共物流设施搬迁到郊外是否真的对环境造成影响取决于其内部开展的业务类型和依托的交通基础设施类型。仓储和配送服务为主的公路、航空物流设施对环境的负面影响更为明显。大型物流设施的集中布局较大量中小设施的分散布局似乎有利于改善城市整体环境质量。公共物流设施环境适应性规划的主要目标是实现公共物流设施的环境正外部性大于负外部性,响应“双碳约束”目标。例如:东京都市圈为解决核心区交通拥堵和环境问题,在郊区规划公共物流设施实现物流活动优化组织(图3)。据统计,东京都市圈物流设施距市中心的距离由1980年的24.5 km增加到2003年的26.9 km[18],2003—2013年间,所有物流设施到市中心的平均距离增加了26%[19]。又如深圳试行“绿色物流区”限行,全天仅允许电动货车进入,严格禁止轻型柴油货车进入“绿色物流区”,减少了柴油车污染。

图3 日本东京物流园区布局

资料来源:参考文献[18]

3.4 公共物流设施的安全稳定性要求

在新冠肺炎疫情常态化影响下,公共物流设施的安全稳定问题受到前所未有的关注。首先,公共物流设施要保证自身运行安全,布局于受自然灾害影响小的区域,配置专业化防灾减灾设施,具备应对重大突发公共卫生事件的防控能力;其次,是注重平急结合型公共物流设施的规划,增强公共物流设施的应急物流保障能力,支撑产业链与供应链安全稳定运行;最后,要加强小微型末端公共物流设施的规划,提高覆盖能力和时效性。例如:为应对新冠肺炎疫情防控工作需要,2020 年,湖北省在武汉市周边与襄阳市设立了5 个物资中转站,其中武汉市周边4 个、襄阳市1 个,确保外省与湖北省之间的物资交流,保障各类物资的可靠供应。2022 年,在国家联防联控机制推动下,长三角重要物资应急保供中转站(浙江—上海)正式投运,其中首批中转站共6 个,苏浙沪各2 个。

4 新时期公共物流设施规划的转型方向与实施策略

新时期公共物流设施规划面临物流业高质量发展、降本增效带来的内在压力,以及“双碳”目标下的外部环境约束力,对规划理念和目标方向提出了更高要求。以党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念为指导,突出科技、要素、安全、内需、民生、环保等六个重点领域,有利于找准物流业和公共物流设施规划的转型方向(图4),提高公共物流设施规划方案的科学性和合理性。

图4 新时期物流业和公共物流设施规划的转型方向

资料来源:作者绘制

在转型方向的指引下,对照公共物流设施规划的经验原则与内在要求,笔者从公共物流设施的土地配置、模式创新、应急保障和绿色发展等方面,将实施策略总结为四个方面(图5)。

图5 新时期公共物流设施规划实施策略

资料来源:作者绘制

4.1 物流土地资源的高效配置:集中与分散规划相结合

大型公共物流设施具有土地需求量大,投资回报低和直接经济效益不显著的特点,但在保障城市生产生活方面具有不可替代作用。当前,大城市普遍存在用地资源紧缺和物流功能郊区化的现象。在大型公共物流设施规划过程中,集约高效利用土地资源,实现集中与分散规划相结合成为促进物流土地资源高效配置的主要方式,主要规划措施包括:第一,推行功能复合化的存量土地更新策略,合理确定物流用地使用年限,促进低效率物流用地提前回收,建立新型土地集约开发模式,充分利用地上和地下空间实现物流用地立体开发和用地效率最大化;在公共物流设施功能规划过程中,统筹相关配套服务和增值服务等功能区布局,打造多功能复合体设施。第二,积极推广闲置工矿用地向物流用地转化的存量土地盘活策略。闲置工矿用地具有交通区位条件好和土地转化相对容易的特点,是公共物流设施建设用地的有益补充。第三,严格控制新增物流用地,加快物流枢纽、物流园区、骨干冷链物流基地等大型物流设施建设力度,实现重点方向和主要类型的均衡布局。对于靠近中心城区的中小型物流设施,考虑需求的广泛性和多样性,采取分散布局模式,充分利用地下空间,提高服务时效和覆盖范围。

4.2 公共物流设施共建共享:共享理念的具体实践

由于末端物流网点的运营主体高度分散,容易出现业务量不足、网点功能重复和空间利用效率不高等问题,可积极引入共建共享的规划运营方式,主要措施包括:第一,推进共享模式下末端快递配送网点“多点合一”的策略,引导各参与主体共同发展多类型共享模式,逐步精简网点布局,向公共配送网点转型;第二,探索建立公用型仓储设施和末端配送网点规划标准,规范网点设置规模、通道条件和设施设备、人员配置要求,形成跨经营主体高效协同和信息共享的城市末端网点体系;第三,强化公共属性的末端网点服务功能,引导末端网点在提供快递配送等物流服务基础上,增加商品销售、电子商务管理、金融管理、代收代缴、信息管理等增值服务,提高公共物流设施的利用效率和民生保障能力。

4.3 应急物流的可靠保障:有效满足大规模和长周期突发事件需要

大规模和长周期的突发事件对应急物流保障提出了更高要求。如何实现大城市公共物流设施的高时效性,提高设防标准成为公共物流设施规划亟待补齐的重要短板。在时效性方面,一是要构建服从统一调度、高效联通的跨区域应急物流设施网络,适应统一指挥下多主体广泛参与的社会化应急物流体系建设,提高应急物流系统运行效率;二是加快建立覆盖面广的多等级多类型应急物流储备设施网络,合理配置应急专门储备中心、平急结合型储备中心、应急末端储备点,提高应对突发事件的物流快速响应能力和物资保障能力。在安全性方面,一是要确保物流作业人员和货物安全,规划建设公共物流节点全过程可追溯系统,全方面掌握应急物资的历史状态信息和在库状态;二是要实现公共物流设施内部空间柔性化布局,构建集常规业务和应急业务操作快速衔接的业务流程,提高服务能力弹性和功能可拓展性。

4.4 绿色空间规划技术的落地应用:低碳发展贯穿全生命周期

在推进碳达峰、碳中和背景下,物流行业已成为节能减排的重要领域。要实现公共物流设施低碳建设与运营,规划过程必须提前介入和深度参与,可采取的主要规划措施包括:第一,开展公共物流设施绿色化改造,积极推广应用清洁能源和清洁能源车辆;第二,加快物流机械化和智能化技术落地应用,水电气管网系统实施绿色化升级,构建智慧化物流信息平台,建设智能化、绿色化物流园区;第三,建立绿色公共物流设施建设标准和评价指标体系,在国家示范物流园区、国家物流枢纽规划建设开展示范引用,实现建设运营全周期低碳化。

5 总结与展望

进入“十四五”以来,中国大城市公共物流设施建设过程中面临的用地、投资和环境压力日益增大,对物流规划理论与实践应用提出新挑战。回顾“十一五”以来中国公共物流设施规划发展的主要阶段和规划重点变化可以看出,公共物流设施规划应遵循区位合理性、产业适应性、环境适宜性和安全稳定性等基本原则,以适应社会、经济、环境、安全的新发展要求,提高公共物流设施的可持续发展水平。在社会层面,一方面应兼顾公平性原则,实现物流服务和资源在地域上的均衡分配,采取适度分散的布局模式以匹配广泛和多样化的物流需求;另一方面要保障民生,通过末端网点的共建共享和高密度覆盖来满足居民的即时性和应急物流需求。在经济层面,集约开发城市土地资源和整合存量公共物流设施,通过高效利用土地资源提升投资回收效率。在环境层面,鼓励各类型绿色技术创新与应用落地,借助绿色技术推动公共物流设施升级,形成绿色示范物流园区。在安全韧性层面,建立适应大规模长周期的突发公共卫生事件的应急物流体系,依托现有公共物流设施,规划布局一批具备统一调度、无接触式转运和高设防标准的跨区域应急设施网络。

总体而言,公共物流设施规划实践和理论探讨尚处于深化阶段,不同地区面临的规划需求和发展阶段有所差异,本文提出的规划原则、转型方向和实施策略的适用性和有效性有待今后一段时期公共物流设施规划工作的实际检验。

[1] 汪鸣.物流产业发展规划理论与实践[M].北京: 人民交通出版社,2014.

[2] GUOQI L,WENJIE S,QUAN Y,et al.Planning versus the market: logistics establishments and logistics parks in Chongqing,China[J].Journal of transport geography,2020,82: 102599.

[3] 姜超峰.从物流中心到物流园区再到物流枢纽[J].中国物流与采购,2018 (20): 50-51.

[4] 张蕊,朱道林,张立新,等.全国物流用地效率时空格局演变及其影响因素[J].中国农业大学学报,2018,23(10): 215-225.

[5] 戢晓峰,王然,陈方,等.中国城市物流蔓延的时空演化特征——基于329 个城市的物流用地面板数据[J].地理科学,2021,41(2): 215-222.

[6] 李箭飞,丁寿颐.物流项目用地规划建设标准的评价与优化——以广州市为例[J].城市规划学刊,2015 (6): 38-45.

[7] 张伟,肖作鹏,孙永海.物流货运设施规划实施机制检讨: 以深圳市为例[J].现代城市研究,2017(4): 89-97。

[8] 周军,孙永海,孙夕雄.新时期城市物流空间分类研究[J].城市交通,2021,19(2): 14-22.

[9] 张敏.全球城市公共服务设施的公平供给和规划配置方法研究——以纽约、伦敦、东京为例[J].国际城市规划,2017,32(6): 69-76.DOI:10.22217/upi.2017.029.

[10] 梁红艳.中国制造业与物流业融合发展的演化特征、绩效与提升路径[J].数量经济技术经济研究,2021,38(10): 24-45.

[11] 刘奕,夏杰长,李垚.生产性服务业集聚与制造业升级[J].中国工业经济,2017 (7): 24-42.

[12] 郭捷,王来军,魏亮,等.我国物流园区发展现状及政策浅析[J].华东交通大学学报,2012,29(1): 117-120.

[13] 杨扬,尹继娇.国家物流枢纽的多维发展识别及类型划分研究——以陆上边境口岸型国家物流枢纽为例[J]. 重庆理工大学学报(社会科学),2021,35(5): 50-57.

[14] 《中华人民共和国国家标准:物流术语(GB/T 18354-2021)》[S].国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会,2021.

[15] 《中华人民共和国国家标准:物流中心分类与规划基本要求 (GB_T24358-2019) 》[S].国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会,2019.

[16] 《中华人民共和国国家标准:物流园区分类与规划基本要求 (GB/T 21334--2017) 》[S].国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会,2017.

[17] HESSE M.Logistics and freight transport policy in urban areas: a case study of Berlin/Brandenburg/Germany[J].European planning studies,2004,12(7): 1035-1053.

[18] SAKAI T,KAWAMURA K,HYODO T.Spatial reorganization of urban logistics system and its impacts: case of Tokyo[J].Journal of transport geography,2017,60: 110-118.

[19] SAKAI T,KAWAMURA K,HYODO T.Locational dynamics of logistics facilities: evidence from Tokyo[J].Journal of transport geography,2015,46:10-19.