第二次世界大战之后,西方在“辉煌三十年”的“凯恩斯主义”与1980 年代“新自由主义”的理念争论背景下,对于规划评估应该侧重“先验”还是“事后”的问题进行了广泛的讨论[1-3]。此问题的矛盾核心源于对自由市场认识的不断加深所引发的规划在城市发展过程中的理性转变。“先验”规划评估(“a priori”evaluation)是指在规划(项目)制定之前,通过一系列定性和定量的方法来评估方案制定过程、方案结果或备选方案可能产生的影响,为决策者提供相对理性、科学和整体的决策条件,具有一定的前瞻性和推测性。与之对应的“事后”规划评估(“ex post facto” evaluation),则是指在规划(项目)实施之后,侧重对在特定一段时间内规划(项目)实施效果以及产生影响的评估[4],具有一定的实证性。

中国的规划评估在实践中也形成“先验”规划评估与“事后”规划评估的共存,但是研究主要集中在代表“事后”评估的规划实施评估领域,最早由孙施文等在2003 年提出[5],关注“事后”评估中责任主体界定、评估方式与技术、政策导向与法制化①从2008 年中国《城乡规划法》中首次涉及对城镇体系规划、城市总体规划以及镇总体规划进行实施评估的要求起,中国通过2009 年的《城市总体规划实施评估办法》、2019 年的《中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等政策性文件,以及各省相应出台的针对性总体规划实施评估政策等都不断明确进行规划实施评估的重要性、责任主体以及评估方式。等话题及其改革方案[6-7]。而对于“先验”规划评估,中国虽然也形成了“多方案比选”“环境影响评估”“建设工程许可审批”等多项举措,但由于受到中国快速城镇化和政府规划部门长期“自上而下”的“家长式”管理的影响,产生了“先验”评估法制化和体系化较弱、评估随意性强的现象,例如评估内容专家(技术)导向明显、编制部门“自我评估”[8]为主的问题。进而在中国迈向更高质量发展的历史使命下,这种制度不完善的、可操作性弱的“先验”规划评估机制表现出落后于时代发展要求的现状处境。例如评估过程中公众参与、部门间协作与监督等本应该是提升规划质量、保障公众利益的举措纷纷流于形式,也引发了例如厦门PX 项目事件、天津“大爆炸”、盐城“大爆炸”等社会与环境问题[9]。从顶层设计、平台构建、技术支撑等多方面,“先验”规划评估体系亟须进行整体性的加强和完善,使得府际、政企、政社关系在城市建设过程中都朝着“规制、协商、合作并存”[10]的趋势发展。

澳大利亚作为西方发达国家,其政府在社会发展过程中逐渐演变成各方主体间协商平台的构建者,而“先验”规划评估则成为现今澳大利亚规划决策过程中串联各方主体的核心工具和价值导向,有效体现了规划的公共政策属性。本文将以悉尼市为例,探究其“先验”规划评估机制的理性背景和具体实施策略,关注其完善的法制化构建过程,思考该评估机制中的利弊关系,以及对中国的借鉴意义。

1 澳大利亚“先验”规划评估的理性

1.1 新自由主义兴起促使西方“规划评估”理性与方法转变

亚历山大(Alexander)认为,规划评估并非独立于规划本体以外的、仅仅拥抱方法论的工具,而是规划目的论、规划理论、规划理性在不同规划语境下的有机产出[11]。在第二次世界大战后,西方规划经历了“凯恩斯主义”和“新自由主义”等规划的目的论重构,同时规划的形式也从“蓝图式”愿景转向“以决策为中心”(decision-centred)的框架规划(framework planning),规划理性则经历工具理性①工具理性:通过选用最佳方法、路径等达到决策者先前制定的目标。(instrumental rationality)、实质理性②实质理性:穷尽所有可能的要素,企图真实还原复杂的现实生活。(substantive rationality)和交互理性③交互理性:将主体的不同意志融入到决策过程中,追求主体间达成的共识而非各自独立的目标,关注过程中的互动而非最终的决策结果。(communicative rationality)的理念的转变,促使规划评估方法经历了以下三个发展阶段。(1)基于成本—收益(benefit-cost analysis)等指标测算的多方案(alternatives)定量演绎评估。但此类方法在过程中缺少对规划愿景和目标正确性的检验,在指标选择上缺乏对非经济发展的考量[4],在可靠性上也因建立在假设的基础上而受到质疑[12]。(2)基于多准则、多目标的一致性评估——将规划实施结果作为评估对象[13],例如“规划资产负债表分析法”(planning balance sheet analysis)、“社区影响分析法”(community impact analysis)、“目标实现矩阵法”(goalachievement matrix)和“环境影响分析法”(environmental impact analysis)等,但此类方法忽略了以市场为核心的规划外部环境的不确定性[14]。(3)基于有效决策过程的多方主体共同参与的过程评估——让利益相关者参与决策过程,提高公众参与的有效性,例如“政策—规划/项目—实施过程分析法”(policy-plan/program-implementation process)[2]等。

1.2 多元主体长期博弈导致“先验”评估走向必然

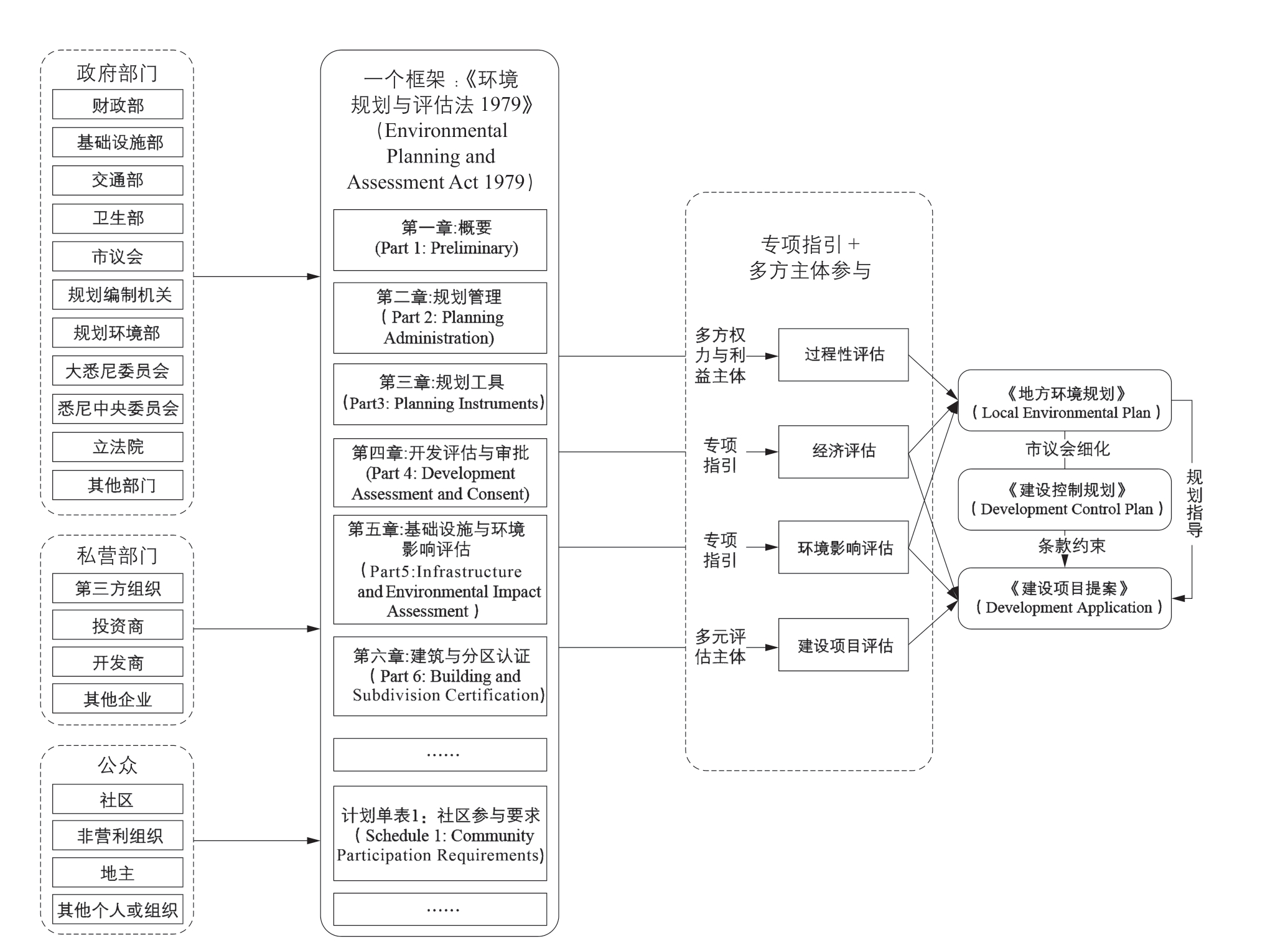

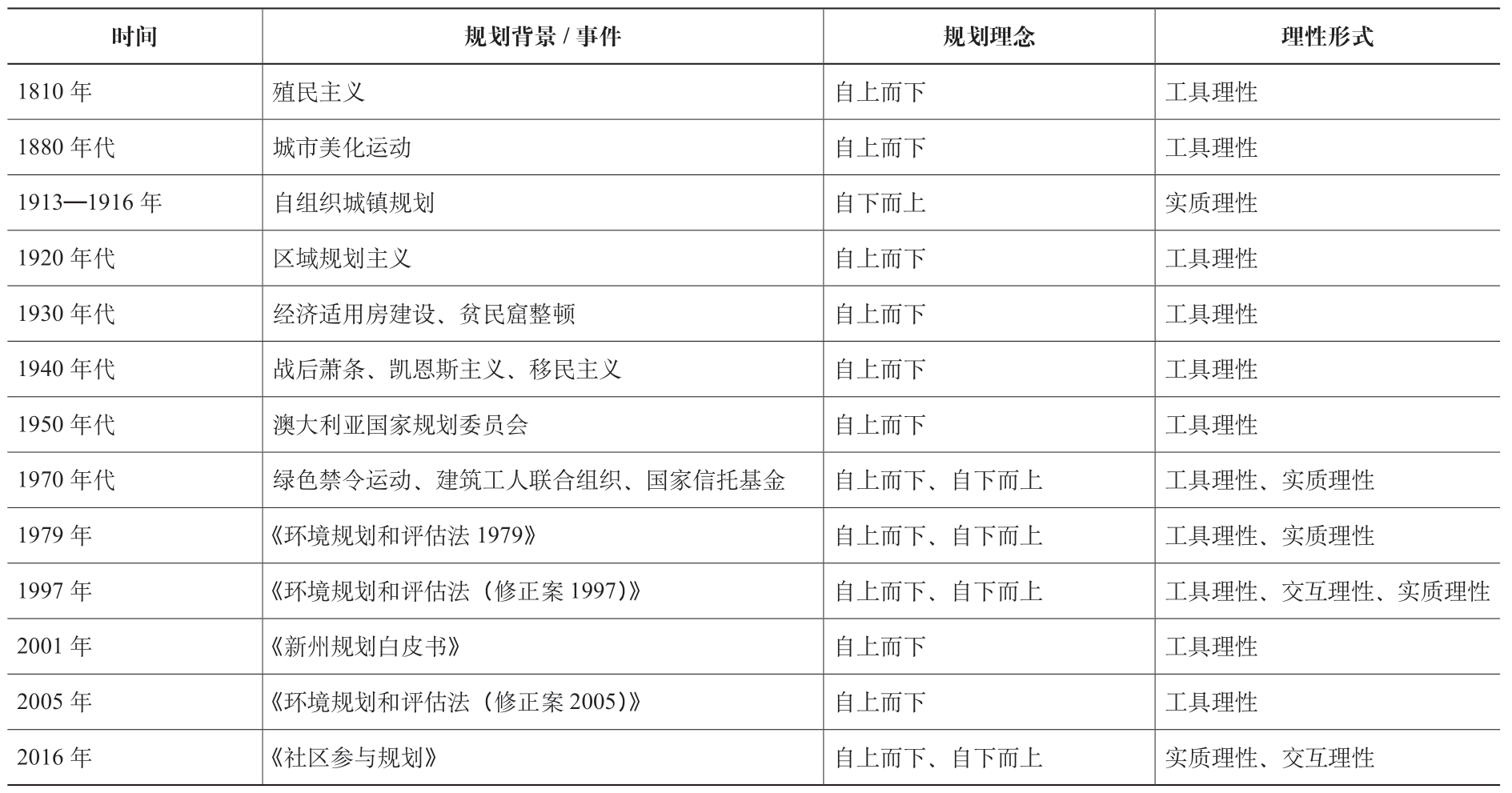

纵观澳大利亚城市发展的历史,虽然时间并不长,却经历了从殖民主义到新自由主义的一系列西方城市发展思潮的革新。悉尼市作为澳大利亚最有代表性的城市之一,也经历了一段“自由放任”(laissez-faire tradition)时期,因此曾被称为“偶然的城市”[15],见证了城市多方主体不同规划思想与政治野心之间的往复冲突。特别是在二战中后期,呈现出由公众、三级政府④三级政府指澳大利亚联邦政府、州政府和地方政府。澳大利亚是联邦制国家,地方政府和州政府的成立时间要远远早于联邦政府的成立。同时在多层次治理理念的影响下,澳大利亚的城市规划发展史也是一部三级政府不断争权的城市演进史。以及各种组织“百家争鸣”的规划发展历程[16]。在此过程中,悉尼市经历了英国殖民主义、城市美化运动、自主城镇规划等重大规划背景与事件,体现了代表规划三重理性间的博弈:(1)代表自上而下意志的工具理性;(2)代表自下而上意志的实质理性;(3)代表连接自上而下与自下而上意志的交互理性(表1)。因此,在这种抢夺城市规划主导权的整体环境下,“先验”评估成为组织多方主体、承载多方规划理念的有效和必要的沟通、协商和决策工具,进而形成了“一个框架、专项指引、多方主体参与”的“先验”规划评估机制(图1),成为规划(项目)方案、相关政策等制定时必要的法定流程。

图1 悉尼市“先验”规划评估机制

表1 澳大利亚悉尼市规划背景/事件、规划理念和理性形式

2 “先验”规划评估实践:悉尼市“一个框架、专项指引、多方主体参与”的评估机制

2.1 一个框架:《环境规划与评估法1979》

二战后,悉尼市作为澳大利亚打造全球化都市的核心,因规划体系尚不完善而完全沦为自由资本占领的“建筑工地”,城市建设秩序陷入混乱。1971 年悉尼爆发澳大利亚历史上最大的由工人、环保主义者和遗产保护者组成的抗议游行,并且迅速发展成为全国性的绿色禁令运动(Green Ban Movement)。建筑工人联合组织(Builders Labourers Federation)和1970 年代国家信托基金(National Trust)⑤澳大利亚国家信托基金:全国范围的遗产保护组织,代表对城市建筑、景观和文化遗产的绝对保护力。应运而生,以对抗三级政府和自由资本对规划的绝对主动权。绿色禁令运动共持续了四年的时间,期间迫使三级政府修改了近60 条法案,从而也促使悉尼所在的新南威尔士州(以下简称“新州”)在1979 年出台了澳大利亚首部《环境规划与评估法》(以下简称《法案1979》)。

此后,《法案1979》成为统领新州法定规划和规划评估的基本法,结束了城市规划长期“自由放任”的现象,慢慢地转向秩序井然的多方参与式法定规划(statutory planning)[17]。虽然早期的《法案1979》依旧保留着强烈的自上而下的工具理性,各方主体间的事权划分尚不明确,但其通过多次修正案(至今有203 个修正案)的形式,不断明确各个主体类型、主要规划事权以及参与规划和评估的形式,加深实质理性和交互理性在规划和评估中的体现,形成了州政府、地方政府以及公众群体共同参与规划制定过程的详细合作机制的法定内容[15](图1):(1)在第三章规划工具章节中明确了各级政府相应的规划事权,包括规划评估的权力和组织形式,其中州政府牵头的《州环境规划政策》(State Environmental Planning Policy)和地方政府牵头的《地方环境规划》成为统领地方发展的法定规划和评估依据[17];(2)在第四章开发评估与审批章节中,以“开发评估”取代了之前“规划控制”的内容[17],明确了各级政府、具有资质的社会组织和个人、规划项目所涉及社区,以及公众等参与项目方案评估和决策法定形式要求;(3)在第五章基础设施与环境影响评估的章节中,明确了不同城市基础设施类型所涉及的多方利益主体相应的法定规划评估和决策形式要求;(4)在计划单表1——社区参与要求的章节中,针对不同类型的法定规划、非法定规划以及建设项目等,强调了社区等利益相关的公众参与规划决策和评估的法定形式和流程。由此可见,《法案1979》的核心理念在于通过一个开放的、详细的法制化合作实施框架为规划涉及的不同利益主体架接起沟通的桥梁,在规划决策之前就以法定评估的方式来尽可能确保决策(方案)的合理性与实效性。

2.2 专项指引:基于“一个框架”的规范整合

《法案1979》着力构建利益相关者之间的协商平台,同时也形成了部门间合作的基础框架,既表达了决策者“自上而下”的规划目标,也能够尽可能整合现实规范的要求。通过合法的审批渠道,政府各部门颁布了针对各自城市建设项目特点的评估规范指南,其主题围绕对潜在经济价值评估和环境影响评估两个方面展开,具体如下。

2.2.1 经济价值评估:自由资本驱动下的基础设施方案评估

在分权和自由资本市场驱动的澳大利亚城市规划体系下,基础设施等城市重大建设项目持续稳定的投资来源对城市规划来说尤为重要。《法案1979》第五章节针对基础设施独立设定了法定的规划和评估程序。由于重大基础设施需要持续大量的资金投入,州政府和地方政府往往担任着投资担保人的角色,因而项目主管部门有义务对这些基础设施项目进行事前经济评估与测算,以确保投资的可持续性。

在实践中,新州不同的政府机构对需要进行评估的基础设施设置了不同的标准。例如:新州财政部要求对任何成本超过500 万澳元(1 澳元约合4.5 人民币)的建设项目进行经济评估[18];新州基础设施部要求对任何成本超过1 亿澳元的建设项目进行评估[19]。此外,为了有效地实施经济评估,不同的政府机构相继出台评估指导手册,如新州财政部的《新州政府经济评指南》、新州交通部的《交通投资经济评估的原则、准则及倡议》以及新州卫生部的《健康产业投资项目的成本—效益分析指南》等。这些指导手册共同采用了直接面向经济评估的“成本—收益分析法”(benefit-cost analysis)和“成本—效益分析法”(cost-effectiveness analysis),以及面向决策选择的“多准则分析法”(multi-criteria analysis)和“目标实现评估矩阵法”(goal-achievement matrix)[18-20]。

2.2.2 环境影响评估:公众利益驱动下的“第三方评估”

1970 年代,悉尼爆发的长达四年的全国性“绿色禁令运动”使城市建设与环境问题的矛盾成为澳大利亚社会舆论的焦点[21]。《法案1979》中强调了“认证权力机关有义务考虑用地活动的环境影响评估”的重要性和必要性。在此基础上,悉尼市议会规定所有建设项目在方案审批之前必须提交《环境要素回顾》(Review of Environmental Factors)报告,除了将环境承载力作为主要评估内容外,还加入众多围绕建设项目的公众利益所涉及的评估指标,例如遗产保护、社区影响等,形成综合的《环境影响评估程序手册》[22]。

有别于中国《环境影响评价法》中要求进行环境评价的机构需要具有相应资质的模糊规定[8],《法规1979》中规定了环境影响评估机构需要具备市议会的资质认证:其组织形式可以是具有资质的个人和组织或是企业组成的公共机构,形成了除去政府、公众这两大围绕环境问题较为敏感的主体以外,由市场或者专业人员所组成的“第三方评估”力量。例如:悉尼绿色广场地区《关于雨水排放的基础设施的环境要素回顾》是由悉尼水务公司(Sydney Water Corporation)作为“认证权力机关”组织编制[23]。这一创新的环境评估架构一方面很好地避免了环境影响评估过程中利益关系混乱不清的现象,规避了规划(项目)编制部门“自我评估”的现象;另一方面将与规划(项目)实际相关的多方利益主体以及主体间利益诉求有机地整合,使评估过程更加整体、评估结果更具实质性。

2.3 多方主体参与:基于“一个框架”中多方主体的过程评估

在《法案1979》的组织下,规划涉及的多方主体有序参与到规划方案的制定和评估过程中,将交互理性充分融入规划制定和评估的法定程序,通过详细的主体及其行为方式界定,使得法定规划方案制定以及评估不再只是规划部门的职能,而是城市发展相关部门、市场和公众各司其职、共同协作的合作成果。此类法定参与式评估的模式主要注重两个方面的多方主体参与:一是《地方环境规划》(LEP:Local Environment PLan)方案的制定和评估过程;二是基于《地方环境规划》的自发式建设项目的评估审批过程。

2.3.1 《地方环境规划》评估:多方权力与利益主体“层层把控”的过程性评估

作为统领地方发展的法定规划,在《法案1979》的监督下,《地方环境规划》在制定之前必须经历一系列法定的、多方主体参与式评估程序。一是评估“规划编制机关”的能力水平:由两个以上的地方政府部门对拟制定规划提案的编制机关①悉尼市制定规划的权力机关可以是地方政府或是由地方政府牵头成立的规划委员会,其中可能会包括个人或者非政府组织等集合。的业务能力进行评估。二是评估“规划提案”(planning proposal)的科学性:规划制定权力机关除了需向规划部长和大悉尼委员会②大悉尼委员会(Greater Sydney Commission)是一个独立的新州政府机构,负责大都市区土地利用总体规划。提交规划方案外,还需提交规划方案详细的解释和论证过程,其中包括拟议规划方案规划目标、实施路径,以及潜在产出等多目标实现矩阵分析的结果、环境影响评估报告和公众参与报告,另外还有与上位法定规划和战略规划的衔接等必要内容。三是通过“门户认定”(gateway determination)保障评估内容的完整性:规划部长和大悉尼委员会将评估该规划提案中公众参与和相关部门的评估报告结论是否充实完整,以确定此项规划提案将经历公开展览的最短期限。四是通过法定公开展览确保规划方案的实质性:规划提案在接受以上三项评估层层检验后,在成为《地方环境规划》正式方案之前,还必须接受公众至少28天的公开展览评估,通过后的《地方环境规划》提案成为规划草案。五是评估规划草案的合法化:州立法院审核规划草案所经历的整个评估过程,并由其颁布成为未来地方发展的首要约束性法律条文,作为建设项目审批的重要依据。

2.3.2 建设项目方案评估:规划条款约束下的多种评估主体共行

自《法案1979(修正案1997)》中的第四章节由“开发评估与审批”替代“环境规划控制”以来,在法定的公共政策型规划的约束下,以“决策为中心”的规划体系赋予了市场和公众更多的规划事权,政府在参与具体建设项目的方案评估中逐渐发展为“小政府”形象,在规划过程中扮演一个协调者和评估者(consent authority)的角色,并通过“资质证”的举措进一步将一定范围的建设项目审批权下放至公众。

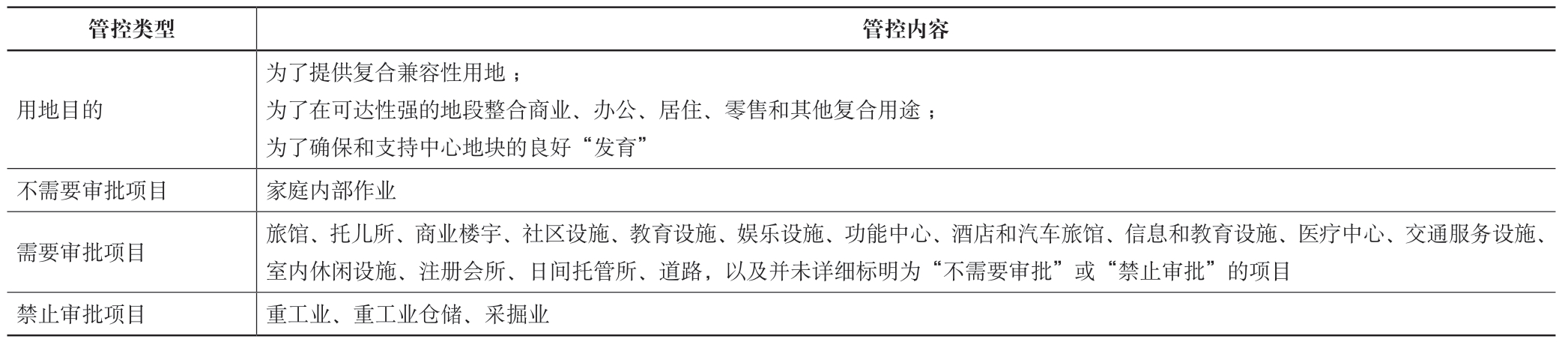

首先,《法案1979》中所规定的“规划引导(LEP)—条款约束(DCP)—项目申请(DA)”③DCP 为《建设控制规划》(Development Control Plan);DA 为《建设项目提案》(Development Application)。的城市建设发展模式为自发性建设项目提案和多元的建设项目评估主体提供服务框架。《地方环境规划》摒弃了传统的蓝图模式,取而代之的是规划目标以及纷繁复杂的“准入准出”条款,为具体建设项目的方案评估提供有力的法定依据。例如《悉尼地方环境规划(绿色广场地区中心)2013》的混合型用地规划除叙述性的用地目的(objectives of zone)论述外,更多的内容是详细的阐述“不需要审批”(permitted without consent)、“需要审批”(permitted with consent)和“禁止审批”(prohibited)项目类型(表2)。同时,市议会在《地方环境规划》的基础上,结合实际情况进一步细化为《建设控制规划》,形成每个地块详细的约束性条款。

表2 《悉尼市地方环境规划(绿色广场地区中心)2013》混合型用地规划

资料来源:新州立法院,https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/2013-09-13/epi-2013-0541#

其次,在此基础上根据建设项目类型的不同,构建多种评估主体共行的审批机制。悉尼市建设项目方案的审批主体一般有三种:(1)具有土地开发资格证(complying development certificate)的土地拥有者或者其委托方;(2)市议会(5 000 万澳元以下项目);(3)悉尼中央规划委员会(5 000 万澳元以上项目)。其审批过程采用多准则的评估方式,内容涉及上位规划详细的约束性条款,以及建设项目社区参与报告和公开展览评估报告。

3 对“先验”规划评估的检讨与思考

澳大利亚悉尼市规划评估实践体现了将评估思想有机融入规划决策的城市治理路径,形成了“一个框架、专项指引、多方主体参与”的“先验”规划评估机制。在经历了持续的自上而下和自下而上的博弈之后,《法案1979》构建的规划和评估机制为公众、政府和市场提供了一个协作平台,具体表现为:(1)规划评估的阶段侧重“先验”评估,而非“事后”评估;(2)规划评估不再是区别于规划本身的检验工具,而是组织和编制规划的法定决策方式;(3)评估作为规划的重要工具,其理性不仅仅是具有代表政府的工具理性,而是代表所有城市主体间规划所应该具有的工具理性、实质理性和交互理性组成的三重理性。

虽然,悉尼市的规划评估试图构建一种“乌托邦”式的、多方主体共同参与的“先验”规划与评估协作框架,但是在实际规划和评估中也暴露出此类偏重“先验”评估阶段的一些弊端,在借鉴时也应该适当反思。

3.1 缺少“事后”规划评估,难以保障弱势群体利益

《法案1979》在规划思潮的斗争中应运而生,是协调不同城市主体的决策性规划和评估框架,但在实践中受新自由主义的影响,私人开发商、大财团以及政府在规划决策过程中依旧掌握更多的话语权,并且在利益驱使下通过修正案的法定形式修改《法案1979》中的部分内容,直接影响了地方发展的利益分配。例如在2005 年悉尼市巴兰加鲁地区①巴兰加鲁地区(Barangaroo):位于悉尼市达令港东侧,为悉尼市最繁华地段。的开发建设中,新州立法院通过了《法案1979(修正案2005)》,在第三章“法定规划制定与评估章程”中新增了规划部长“召集权”(call-in)的规定:如果建设项目被规划部长认定为州级重要建设项目,则法定的规划评估和公众参与可以成为选择性要求[24]。之后迫于舆论压力,此项规定于2011 年被废除。

虽然从历史发展的角度看,真理总在规划思潮的斗争中越辩越明,并且以决策为中心的规划体制总能以开放的姿态予以修正,但是这种后知后觉的补救措施,有别于“先验”规划评估保障更好决策的初衷,并不能解决先前决策的错误及其带来的社会和环境影响,特别是对社区和弱势群体而言。因此,相应的“事后”规划实施评估与问责或补偿机制也是必要的。

3.2 建设项目方案评估尺度过小,规划的整体效益欠佳

由于市场的高度不确定性、新自由主义思潮以及规划的治理转变,这种政治体制下的规划落实往往以单个建筑体或建筑群的形式开展,很大程度上不能实现规划的整体愿景。新州政府于2001 年发布《规划白皮书》,强调了空间场所意识在制定决策中的重要性,并建议规划愿景与目标、法规与条例等应当与场所的空间属性相关[25]。

虽然悉尼市的土地制度导致了对建设项目方案评估的尺度普遍过小,但是其将“先验”规划评估作为衡量建设项目方案中土地间经济和环境利益的主要方法,提高了公众对规划方案可能存在变化的可接受程度,并通过各方利益和权力主体间的对话,尽可能保证了方案的科学性与合理性。

3.3 关注过程的交互评估,一定程度上影响决策效率

在实践中,悉尼市城市更新与中国相比效率低下,一定程度上是由注重多方主体交互性的“先验”规划评估机制所致。一般地块的建设项目,从提交《建设项目提案》直至最终落地建成往往需要花费五年甚至更长的时间。因此,新州政府不断出台《法案1979》相关的修正案,进一步明确、整合和分类建设项目的审批流程,从而达到类似于“简政放权”的效果。例如:在《法案1979》新增的“整体开发项目”(integrated development)的评估程序中就简化了项目用地内分段实施地块的审批。

中国尚处于加速城镇化阶段,城市建设和更新中需要充分考虑规划和实施的效率。因此,在借鉴澳大利亚“先验”规划评估的经验时,也需要在取其所长的同时,通过有效的政策工具及时预防“先验”规划评估可能会带来的效率降低的问题。

4 “先验”规划评估对中国的借鉴与启示

4.1 应建立“先验”与“事后”有机融合的高效规划评估体系

从澳大利亚悉尼市规划评估实践可以看出,当规划由“蓝图式”转变为公共政策型的城市治理后,“先验”评估成为重大规划决策的必要过程。“先验”评估可以协调各方主体利益,保证规划方案满足各方意愿,使得规划决策在日后长时间得到公众以及市场的认可,通过更有效的决策过程提升公共政策的正确性和有效性。但是因其规划体系过多地受到自由市场(土地、经济等)裁决的政治经济背景影响,并未形成匹配的“事后”规划评估机制,事后端的不足使得部分公众利益受损。

中国尚处在不断深化社会主义市场经济体制的过程中,规划依旧是政府进行城市资源配置的有效工具。为了确保规划能够进一步合理、有序推进实施,从2003 年起,“事后”规划评估不断在中国得到重视,相应的制度也不断得到完善。但是面对规划逐渐由蓝图式向过程式的转变,“事后”规划评估并不能很好地在规划(项目)制定时起到评估和监督各方利益协商的作用;而“建设项目审批”过程中代表“先验”规划评估的各部门评估事项,在实践中缺少制度、部门、第三方等机构的有效整合。因此,结合澳大利亚和中国规划评估的实践,中国亟待为“先验”规划评估建立一套条理清晰、内容完整的制度化体系,并有机地融合“先验”和“事后”规划评估,使得评估作为有效的规划工具贯穿规划和实施的全过程,真正在规划体系中起到其积极的作用。

4.2 “先验”规划评估应由更为整合、详细和开源的制度框架予以支撑

悉尼市通过一个法定框架组织“先验”规划评估全过程,即《法案1979》,同时预留和整合了跨部门等相关评估要求的接口。其除了建构清晰的各方主体的责任框架外,还对各方主体的定义、参与规划和评估的方法给予了明确的界定。这种责任框架不仅体现了政府不同部门(议会、规划部、交通部等),而且体现了企业、非政府组织、社区和个人等参与规划和评估的法定方法和形式。在市场推动城市发展和更新的澳大利亚,政府依托这种整合、详细的多方主体参与的规划形式,确保评估和决策过程有计划地顺利推进,从而实现城市资本和土地的有效运作。

中国虽然已经对“先验”规划评估的法制化有了一定的尝试,例如2003 年颁布的《环境影响评价法》,但是由于缺少统领性框架与跨部门间规章的整合,以及规章中对主体及其行为方式未能进行有效的界定,导致评估工具在决策过程中并不能很好起到串联各方主体利益协调的作用,往往出现“自我评估”和“专家代表公众”的现象。同时,由于缺少一体化的“先验”规划评估法定制度框架,各部门间尚未有效整合数据库,在实际土地一二级运作时往往出现手续上下游往复办理等问题,未能充分高效发挥“先验”规划评估的作用。“先验”规划评估的主体是规划(项目)制定和实施过程中涉及的复杂的多方利益主体,并且需要贯穿建设项目全生命周期的各环节,因此,其制度化内容应该更加清楚和可操作,包括对政府具体各相关部门、市场企业、社区、群众以及非政府组织等的城市规划各方利益相关者进行必要的主体和参与行为等的界定。只有在可操作性和兼容性更强的法定组织框架下,才能保证“先验”评估有序进行,使更多的主体有序参与到决策过程中,提升决策的质量。

4.3 “先验”规划评估中应转变政府的角色,从“政府主导”到“政府服务”

悉尼市由于其独特的城市发展背景,在实践中不断改进“先验”规划评估的方法,从法制化和可实施性上都形成了较为完善的评估机制,充分体现了规划作为公共政策应该有公众参与过程。政府在此过程中通过一定的法制化进程将部分原政府职能向市场释放,逐渐转变为“服务型”政府的角色,成为构建多方主体有效沟通与协商平台的组织者,在城市发展过程中发挥规划的引导作用,充分调动由公众、企业、投资商所组成的市场的积极性。

城市规划作为中国城市政府长期调配城市资源和要素再分配的重要工具,以往环境影响评价、多方案比选等“先验”措施在所难免受到政府部门自上而下主导模式的影响。而“先验”规划评估在具体实施过程中,对政府的角色扮演提出了“服务型”转变的要求。在社会主义市场经济不断深化和“放管服”改革等大背景下,政府应从法制一体化和平台一体化两个方面入手,精简一批审批事项、释放一批政府职能,推进“先验”规划评估的服务工作,做到善治与善政的有机统一[26]。一方面,通过整合的一套制度明晰各方主体的规划(项目)评估过程中具体事权、具体行为的界定,明确不同阶段中各方主体具体的权责分配与利益共识。另一方面,通过构建信息互通、主体清楚、界面友好的“先验”规划评估一体化线上平台,高效整合评估过程中建设项目全生命周期所涉及的各个环节,适当简化评估流程,缩短评估时间,多项举措共同助力“先验”规划评估有效进行,充分发挥事中事后监管、有效提高规划(项目)决策的积极作用。

5 结语

澳大利亚悉尼市的“先验”规划评估机制体现了在成熟的公共政策型规划体系中,规划在工具理性、实质理性和交互理性的共同作用下形成的集评估、协调、治理为一体的机制性特点,具体表现为“一个框架、专项指引、多方主体参与”的“先验”规划评估机制。为了保证各方主体有序参与规划和评估过程,在法律层面对各方主体以及主体间互动关系予以清楚界定,也是评估机制中至关重要的顶层设计。一方面,顺应了城市各方主体对规划的不同诉求;另一方面,使规划决策等公共政策的制定更加合理。但是,过于偏向“先验”而缺少“事后”规划评估的体系也一定程度上对公共利益的公平分配产生威胁。

“先验”规划评估的理念从决策的正确性出发,试图从源头上提升规划决策的正确性和有效性。中国正在经历国土空间规划改革,正是从理性重构、顶层设计、规范支撑等方面全面健全规划评估机制和完善中国规划体系的良好契机。重新从规划理性出发,探究规划评估与规划自身的关系问题,也能进一步认识规划过程中群众、政府有关部门、规划管理编制部门、规划从业者、专家、市场企业等多方主体的利益诉求,进一步推动中国规划从传统的“蓝图式”城市建设向更具公共政策属性的城市治理转型。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] TALEN E.After the plans: methods to evaluate the implementation success of plans[J].Journal of planning education and research,1996,2(16): 79-97.

[2] ALEXANDER E R,FALUDI A.Planning and plan implementation: notes on evaluation criteria[J].Environment and planning b: planning and design,1989,2(16): 127-140.

[3] FALUDI A.A decision-centred view of environmental planning[J].Landscape planning,1985,3(12): 239-256.

[4] ALEXANDER E.Evolution and status: where is planning-evaluation today and how did it get here?[M]// Evaluation in planning : evolution and prospects.London: Routledge,2016: 3-18.

[5] 孙施文,周宇.城市规划实施评价的理论与方法[J].城市规划汇刊,2003(2): 15-20,27-95.

[6] 马璇,张一凡.我国城市总体规划实施评估工作评析及建议——基于省市调研的若干思考[J].规划师,2016,32(3): 34-41.

[7] 汪军,陈曦.西方规划评估机制的概述——基本概念、内容、方法演变以及对中国的启示[J].国际城市规划,2011,26(6): 78-83.

[8] 梁学功,刘娟.中国实施规划环评可能出现的问题及其解决方法[J].环境科学,2004(6): 163-166.

[9] 桂萍.重大行政决策之公众参与制度[D].苏州:苏州大学,2016.

[10] 张京祥,陈浩.空间治理:中国城乡规划转型的政治经济学[J].城市规划,2014,38(11): 9-15.

[11] ALEXANDER E.Evaluations and rationalities: reasoning with values in planning[M]// Evaluation in planning: evolution and prospects.London:Routledge,2016: 39-52.

[12] PATASSINI D.Beyond benefit cost analysis: accounting for non-market values in planning evaluation[M].London: Taylor and Francis,2017.

[13] WILDAVSKY A.If planning is everything,maybe it’s nothing[J].Policy sciences,1973,2(4): 127-153.

[14] ALEXANDER E.Dilemmas in evaluating planning,or back to basics: what is planning for?[J].Planning theory & practice,2009,2(10): 233-244.

[15] FREESTONE R.A historical perspective[M]// THOMPSON S,MAGINN P.Planning Australia: an overview of urban and regional planning.Cambridge:Cambridge University Press,2012: 17-33.

[16] HU R.Shaping a global Sydney: the City of Sydney’s planning transformation in the 1980s and 1990s[J].Planning perspectives,2012,3(27):347-368.

[17] WILLIAMS P.Statutory planning[M]// THOMPSON S,MAGINN P J,eds.Planning Australia: an overview of urban and regional planning.Cambridge: Cambridge University Press,2012: 98-118.

[18] Treasury NSW.NSW government guidelines for economic appraisal[R].2007.

[19] Transport for NSW.Principles and guidelines for economic appraisal of transport investment and initiatives: transport economic appraisal guidelines,evaluation and benefits,finance and investment[R].2016.

[20] NSW Health.Guide to cost-benefit analysis of health captial projects[R].2018.

[21] THOMAS I.Environmental impact assessment in Australia: theory and practice[M].3rd ed.Leichhardt,NSW: Federation Press,2001.

[22] Sydney Council.Review of environmental factors: green square to Ashmore Connector Road between Botany Road and Bowden Street,Alexandria[R].2017.

[23] Sydney Water Corporation.Review of environmental factors: green square stormwater drain[R].2014.

[24] THORPE A.Bringing plan-making back into planning: a reflection on Barangaroo and lessons from Part 3A,which provides special streamlined planning approval procedures for projects deemed by the minister to be of state state significance[J].Architecture Australia,2010,4(99): 25-26.

[25] New South Wales.Department of Urban Planning.Plan first: review of plan making in NSW: white paper[R].Sydney: 2001.

[26] 张勤,章建明,张京祥,等.追求善治与善政的统一——杭州“最多跑一次”规划实施管理改革经验与启示[J].城市规划,2018,42(4): 9-17.