引言

公共交通导向的开发(TOD)理念在1990 年代前已经出现,但直到1993 年卡尔索普(Peter Calthorpe)[1]在《下一个美国大都市》(The Next American Metropolis)一书中对TOD 进行了详细阐述之后,这个概念才真正流行起来。这种开发模式通过对公交沿线土地进行高密度开发,配合土地混合使用和宜人的步行环境设计,营造了人性化的就业居住空间[1]。与精明增长和紧凑开发的目的一样,TOD 模式是为了解决美国当时严重的城市蔓延问题,它与传统的、依赖汽车的开发方式形成了鲜明的对比[2]。1990 年代和21 世纪初,美国本土出现了大量优秀的实践案例。不过,尽管旧金山、波特兰等城市常常被作为参照对象[3-4],但实证研究也强调了TOD 理论实践需要因地制宜[5]。因此,规划师和学者在经济学、政治学和城市设计等不同领域对TOD 在美国实践成功的原因和挑战加以分析[6-8]。

与地广人稀的地区不同,欧洲的国家更强调TOD 对可持续发展目标的贡献,通过减少机动车的使用,建设合理的公共交通系统,整合土地与交通以进行城市更新或带动郊区建设,缓解城市压力[9-10]。在亚洲,以日本东京为代表的轨道沿线综合开发模式得到高度认可[11],这种开发方式不仅能应对高密度城市拥堵问题,更能缓解轨道建设开发压力,随后新加坡、香港等地将这一模式加以发展和实践[12-13]。可以发现,各个国家和地区采用TOD 战略的原因和目的都有所差异,美国发展TOD 是为了解决低密度开发带来的问题,欧洲是为了实现城市可持续发展,而在亚洲则是为了解决高密度人口带来的交通问题,缓解城市交通拥堵,引导城市发展。中国的TOD 研究常常与土地利用相关[14],越来越多的城市尝试利用轨道交通沿线土地进行综合开发,土地整备工作作为综合开发的前提和基础得到了重视。

TOD 战略下的综合开发是将公共交通投资带来的可达性提升和土地溢价反馈到轨道融资的一种策略,在为轨道建设和运营提供一部分资金来源的同时,也通过轨道交通与周边用地的整合、协调开发,促进交通与土地的一体化发展[15-16]。因此,综合开发对城市轨道建设项目有着重要的经济意义。综合开发的首要基础是土地,对潜在可利用土地的获取和运作对于发挥轨道站点的交通优势至关重要[16-17]。这不仅包括增量开发背景下的综合开发,也包括存量空间优化。这其中的土地整备作为TOD 综合开发的前期手段,是政府主导下土地二次开发的重要工具[18-19]。相关土地整备工作内容包括收回土地使用权、城市更新拆迁征用和土地收购等等,主要目标就是将零散用地进行整合,为下一步的综合开发奠定基础。

在中国,由于发展环境和社会制度的差异,西方国家土地整备机制很难直接复制应用。如美国使用的发展权空间转移机制[20],日本使用的私人业主和铁路公司合作经营的模式[21],都是在土地私有的制度背景下出现的。在我国可能得到应用,却不一定能在地方政府实践中成为优先选项。并且,在存量开发和增量开发并重的土地市场环境下,我国TOD 综合开发中的土地整备工作面临着一系列的挑战,因此对已有土地整备实践经验进行研究和总结,对我国新一轮的城市轨道交通综合开发具有重要意义。

1 TOD 综合开发土地整备的探索

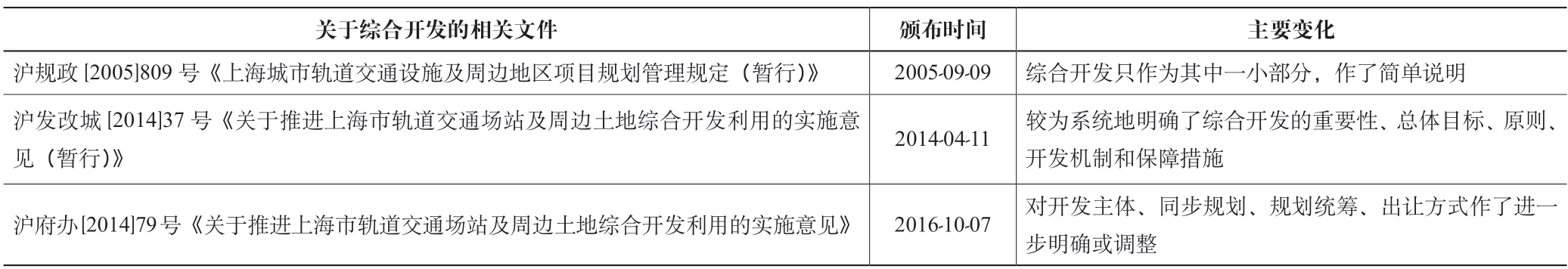

本文选取上海、深圳和东莞三个城市的实践经验,总结分析现阶段我国TOD 综合开发土地整备的主要方式和内容。上海是我国较早开始轨道建设的城市,线网规模位列全国第一。上海的综合开发主要集中在车辆段的“上盖”开发[22-23]。过去由于市政用地专项规划的先行编制,通常会导致上盖综合用地规划滞后于市政专项规划。经过反思和研究,上海于2016 年年底进行了综合开发规划研究与轨道交通选线专项规划的“两规合一”,对原先的《综合开发实施意见》进行了更新调整(表1)。鼓励开发主体明确规划和形成“净地”或“上盖”后,提出通过协议出让方式获取轨道交通站点周边用地尤其是车辆段用地。

表1 上海市轨道综合开发政策文件的制定和指引深化

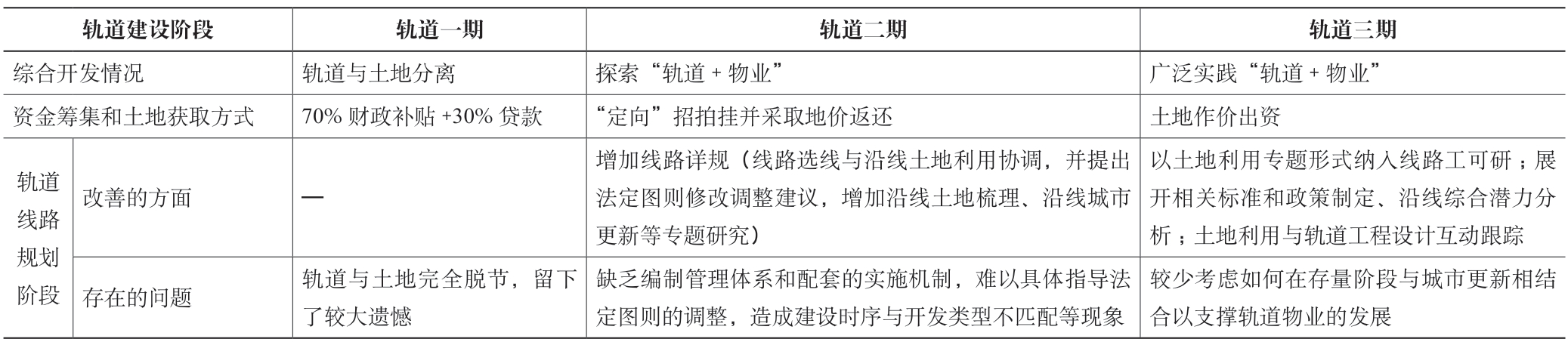

深圳作为改革开放的前沿阵地,近年来在轨道交通建设方面取得了很大进展。深圳经过轨道一、二、三期探索,其轨道建设规划思维从原先的工程主导,逐渐转变成以“轨道+物业”为主的综合开发模式(表2)。期间,在TOD 目标策略下,通过轨道建设二期的线路选线与沿线土地利用协调、三期的土地利用专题研究与综合开发潜力分析,进一步从线路和地块层面对轨道与周边土地利用一体化展开了互动规划[24]。深圳在土地整备方面积累了相当的实践经验,其轨道+物业的开发模式也在摸索中日益成熟。

表2 深圳市轨道交通一、二、三期中轨道与土地一体化规划发展变革

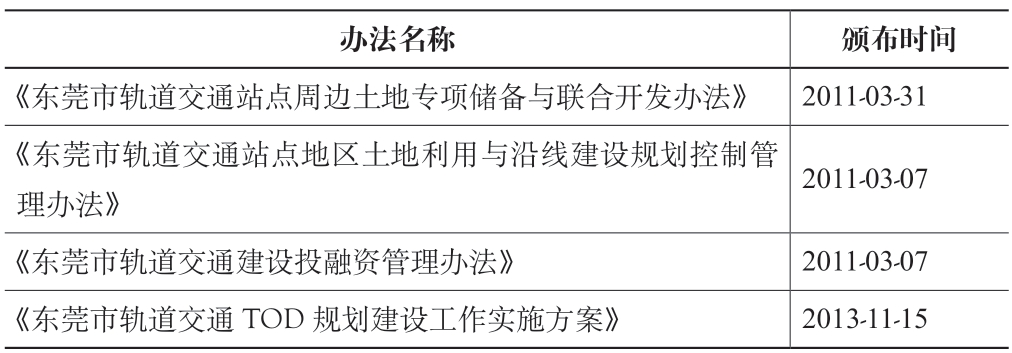

东莞作为国内轨道交通建设的新进城市,在总结前人经验的基础上,结合自身需求推出了一套相对系统的TOD 规划和综合开发策略[25]。东莞由于镇村二元的土地管理模式以及“自下而上”的城市开发导致的土地粗放式利用,需要其在规划编制之前对市域范围内土地展开额外的全面排查,将轨道影响区域内,包括市属、镇属、村属空置土地、低建筑密度土地、批而未用的空闲土地,都纳入储备范围。东莞在规划编制和综合开发上还分别牵涉区级政府、镇级政府等多个主体的参与,因此通过相关政策的出台来明确并保障多主体参与下的TOD 规划与综合开发实施和土地整备工作,便成为必要手段(表3)。这对能级较小的二三线城市进行TOD 综合开发实践有着重要参考价值。

表3 东莞市轨道交通综合开发相关指导文件

2 综合开发对象分类

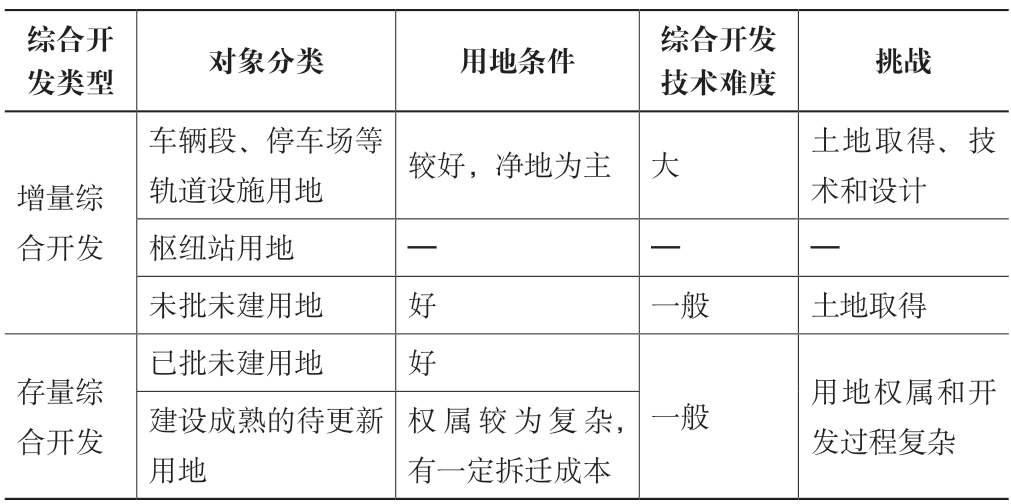

以往,通常习惯按物业开发用地与轨道站点的位置关系,将综合开发分为上盖开发和沿线用地开发两大类[21],且通常借鉴香港和东京的做法[11-13]。但从国内综合开发面临的相应制度困境和发展实情来看,上述分类方式无益于实际的综合开发操作。随着快速城市化下土地的急剧消耗,增量开发与存量改造并重的时代已经到来。鉴于两类开发在TOD 综合开发中存在各自不同的挑战,因此将发展潜力分为增量开发和存量开发两类进行探讨。

可用于增量综合开发的用地有两种:一种是土地使用权仍掌握在政府手中的未批未建用地,一般通过土地摸查和评估后纳入综合开发储备;另一种是车辆段和停车场用地。存量开发方面,由于国内轨道建设普遍滞后于城市发展,轨道规划时站点周边大部分的用地可能都已出让或开发。根据具体建设情况,可将用地进一步细分为已批未建用地和已建待更新用地两类。虽然还存在一些新增综合开发的可能,但更多的还是从存量中挖潜。对于增量综合开发而言,土地取得的制度障碍曾一度成为综合开发的困扰。而存量综合开发面临的挑战则是用地权属和开发协调等的复杂性。枢纽站点虽然也会采取综合开发,但作为重大基础设施,其具备足够的资源以确保方案设计的可行,在此不纳入重点讨论范畴。接下来,将主要针对未批让土地一级使用权的取得、车辆段(停车场)的复合利用、已批未建用地的协议调整和轨道沿线的更新改造提供一些相关案例借鉴和经验总结(表4)。

表4 增量和存量综合开发对象及其特点

3 增量用地的综合开发

3.1 未批让土地一级使用权的取得

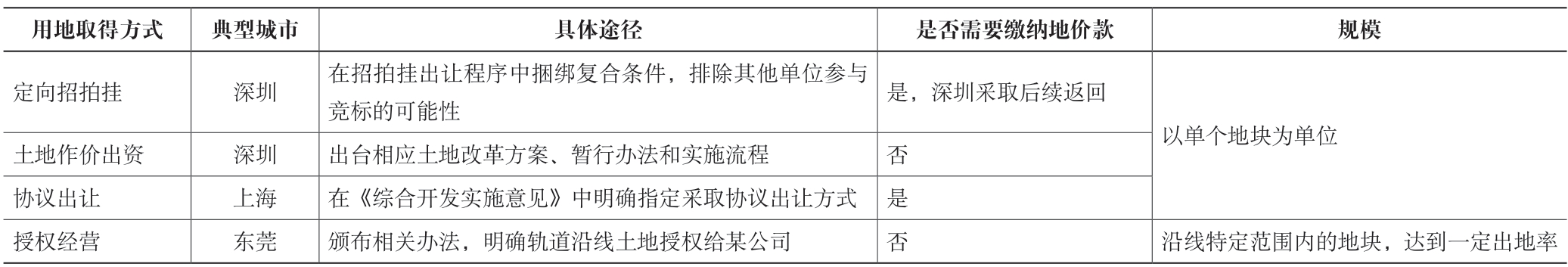

鉴于轨道的巨大融资需求和政府财政支持乏力,越来越多的城市开始由原先的财政补贴转向“以地养铁”的模式。目前虽然也仍有城市设立专门的轨道建设专项资金,以保障轨道建设运营的资金需求,但“以地养铁”已是大势所趋。那么在这个过程中,如何在相应制度和法律框架下,让轨道建设主体顺利获得上盖或沿线土地的一级使用权,就成为这一制度创新的关键。香港“轨道+物业”模式中,港铁公司通过特许经营权从政府手中低价获取地铁沿线物业和土地的开发权,然后招商进行物业开发,其过程较为直接。根据我国《物权法》相关规定,轨道交通设施用地属于公益性用地,而其上或沿线用于物业综合开发的用地则为经营性用地,这种二重性使得两者需分别通过划拨和公开“招拍挂”的方式出让。这一制度限制不仅令轨道建设主体陷入了市场竞争的漩涡,还给土地的获取和开发效果带来了极大的不确定性。以“招拍挂”方式出让沿线物业用地,将无法确保轨道建设主体获得用地,即使由其获得,也可能由于支付的金额过高而与综合开发本身的溢价反哺目的背道而驰,且会一定程度上增加其融资负担。部分较早开展轨道交通建设的城市,已经通过创新摸索,逐渐形成了一套适合自身城市的土地取得对策。总体上,可主要分为以下四种方式,即定向招拍挂、土地作价出资、协议出让以及授权经营(表5)。

表5 各城市轨道物业用地取得的创新模式

(1)定向招拍挂

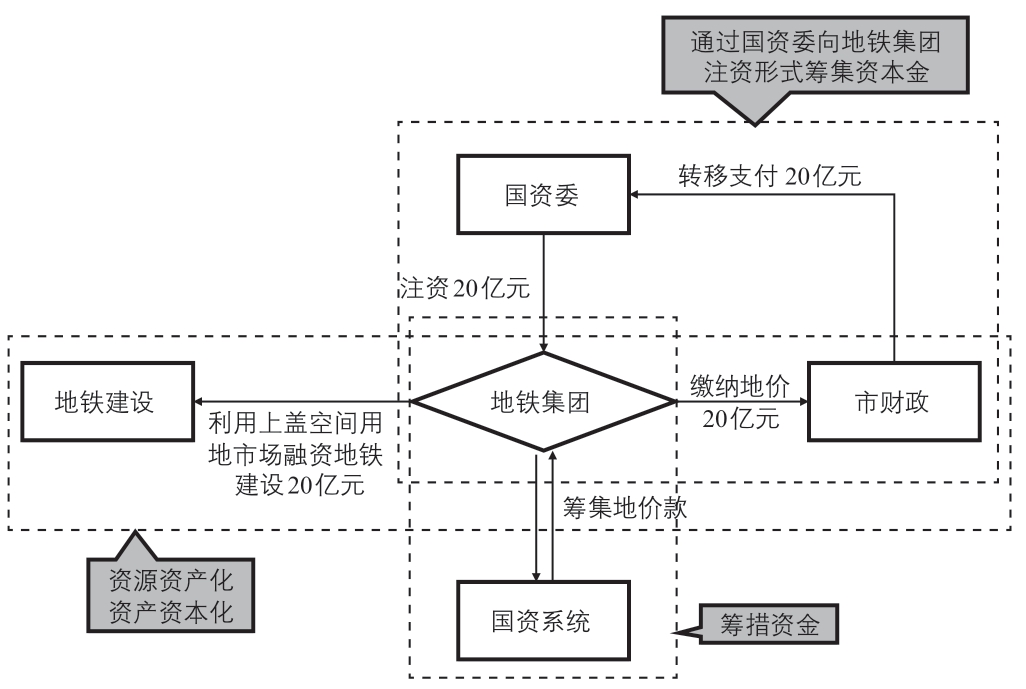

定向招拍挂指的是通过特定资格的设置,使得“招拍挂”过程中只有一家符合要求的单位参与竞标并最终中选。轨道交通领域的土地捆绑出让过程中,通常将具有地铁线路和附属设施建设经验作为参与的附加条件。这种量身定制的招拍挂行为,是政府在现有土地管理法约束下的变通,也是为保障轨道建设主体顺利获得综合开发用地而采取的保险做法。从操作来看,这种方式最易执行。不过,如果条件设置不当,也可能会涉嫌违反《招拍挂出让规定》中相关条例和《招标法》相关规定,因此需要注意捆绑条件的设置。此外,这种定向招拍挂方式也存在某种不确定性和滞后性,会带来规划和综合开发上的被动。也有城市在后来的实践中抛弃了这一做法,比如深圳轨道二期前期融资阶段,由于建设所需资金量增大,单纯依靠政府财政已难以为继,政府便通过定向招拍挂的方式将车辆段等相关用地以低价出让给地铁公司。但其本意其实是将上盖空间或沿线用地作为资本金直接投入地铁公司成为其资产。但是,受“招拍挂”制度的束缚,需要地铁公司先缴纳地价再通过市财政返还。《深圳市轨道交通三期投融资方案专题研究工作建议报告》指出整个过程实际上是以空转形式完成的,程序繁复(图1)。因此,随着后来土地出让制度的进一步创新,定向招拍挂的方式也不再是地方政府的最优选项。

图1 深圳市某地块地价转资本金的操作方式

注:假定某个地块轨道建设前的估价为20 亿元。

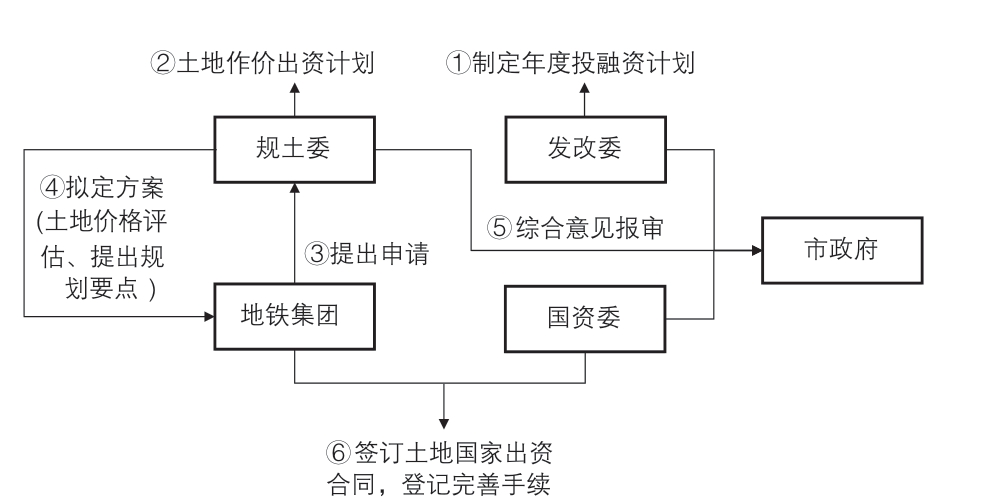

(2)土地作价出资

鉴于定向招拍挂存在的一系列问题,深圳市在轨道三期时针对用地取得方式进行了新一轮改革。土地作价出资最早由深圳提出,是对国土资源部提出的土地资源、资产、资本管理新模式的积极探索和实践。依据《公司法》第二十七条的规定,深圳采取了将土地使用权作价入股的创新方式,即在经土地评估机构市场估价后,政府以资产入股的方式将拟入股地块的土地使用权直接投注给轨道交通集团,由轨道建设主体进行市场化运作。同时,该土地使用权相应的股权则由政府委托某国有企业(如城市基础设施投资公司)持有或由国资委持有(图2)。从2012 年5 月出台《深圳市土地管理制度改革总体方案》和《深圳地铁三期轨道交通建设规划》提出以土地作价出资解决地铁三期相关建设资金的融资方式,得到国家批复,到2013 年颁布《土地使用权作价出资暂行办法》《作价出资实施流程》和《作价出资合同(范本)》相关文件,前后历时整整一年[24]。不过,这一创新探索确实为之后其他城市的综合开发用地获取提供了有益的参考基础。目前来看,土地作价出资这一方式具有较强的实践性,不过操作中应当按照法定流程进行地价评估,并完善相应手续。

图2 深圳市土地作价出资流程

(3)协议出让

内地城市中以协议方式出让综合开发用地的典型代表是上海,也是国内与港铁最为接近的一个做法。根据上海最新的综合开发实施意见,新建轨道交通场站综合建设用地,在完成土地储备形成“净地”后,以协议方式出让给综合开发主体。其中用于车站、轨道部分的土地,仍然按照划拨方式管理,而涉及经营开发的部分,按轨道建设前的市场评估收取地价。截至2015 年,上海申通集团已累计开发了15 个项目,其中3 个停车场上盖,12 个站点上盖,占地面积共214 hm2,总建筑面积391 万m2,申通集团按股权比例持有的建筑面积为117 万m2[26]。据统计,上海市早期以传统方式开发的28 个地铁停车场占地达到了913 hm2,这一批用地效益低下,与存量阶段土地资源的紧缺形成鲜明矛盾。考虑到用地集约化发展的需求,《实施意见》还针对既有场站用地提出了重新复合利用的可能,即在充分做好风险评估的前提下,可对既有车辆段或停车场设施采取先回收、再整体协议出让给综合开发主体进行复合开发。需要注意的是,与香港政府将一定规模的土地协议出让给港铁公司不同,2016 年10 月以前,上海对协议出让对象及其开发模式有一定限制。比如:以协议方式获取土地的综合开发主体一般为区属国资或国资控股公司,在获取土地后规定要以自主开发为主,不得转让,社会资本若想参与物业开发,需要通过公开招标。并且,按照上海市规划土地局的意见,对协议获得的土地需限制其二级开发时使用股权合作模式,而这一规定对综合开发造成了障碍[27]。直到2016 年10 月,实施意见调整中才提出,鼓励相关企业、轨道建设主体单独或联合设立开发主体。

(4)授权经营

土地使用权授权经营是指根据需要,国家将一定年期的土地使用权作价后,授权给经国务院批准设立的国家控股公司、作为国家授权投资机构的国有独资公司和集团公司经营管理的行为,主要针对自然垄断、提供重要公共产品和服务的行业。轨道交通作为重大交通服务设施,负责统筹轨道建设与运营的企业也往往是国有独资公司或国有控股公司。因此,为配合轨道综合开发,政府可通过授权经营的模式向城市轨道企业注入土地资产,使其获得沿线物业发展地块的开发权。在授权期限和范围内,被授权方可依法向其直属单位、控股或参股企业进一步配置土地使用权,如要改变用途或向集团以外单位转让时,则报土地行政主管部门批准后补交土地出让金即可。东莞是采取该做法的城市之一。出于轨道建设融资和运营补亏压力,东莞市属国有独资企业(东莞实业集团)将负责包括资本金在内的轨道建设资金筹措。作为综合开发支持,东莞市政府将站点500 m(城际站点800 m)范围内50%可出让用地的开发权限授予东莞实业公司,东莞实业公司和规划局将线路开发总量作为依据,在不同站区之间探讨开发量的增减[28]。与定向招拍挂方式相比,这种方式的好处在于被授权企业在获得土地时不必支付任何费用;与土地作价出资相比,授权方往往在轨道交通规划初期就会出台相应办法,将一定范围内的土地授权给轨道公司,无需制定额外的规范和操作流程,操作简单。不过,该方式投入的土地量较大,有别于以上三种以单个地块为单位的取得方式,东莞是以线路站点周边一定量的土地开发投入,授予东实公司全权开发。若非出于强烈的融资需求,城市政府也不会轻易选择该方式。并且在存量发展阶段,许多城市也没有如此规模的土地可供直接使用。

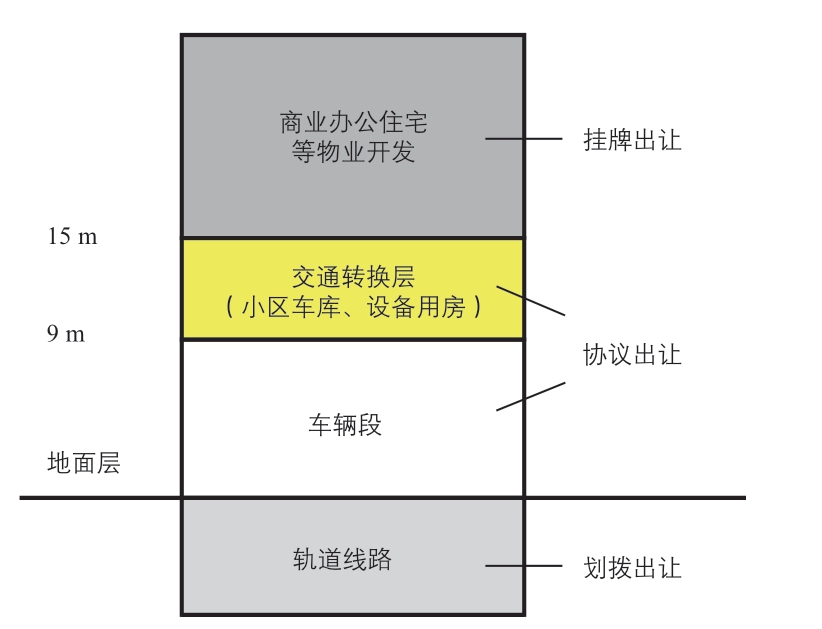

3.2 车辆段(停车场)用地的复合利用

根据地铁建设和运营需求,每条线路都至少配备一个车辆段作为停放或整备、检查的空间,而车辆段、停车场用地往往占地较大,与国内城市日益紧缺的土地资源供给形成了矛盾。于是在过去的十多年时间里,国内许多城市,特别是特大城市,都对轨道车辆段的复合利用开展了一系列实践,并且在增量综合开发规模中占据了较大比例。在车辆段开发中,开发难点在于如何突破公共设施用地的法定局限和厘清各部分空间的使用权,赋予土地复合功能并对土地进行集约利用,这也是土地整备工作的一种延伸。《物权法》第一百三十六条提到的地表、地上或地下分别设权的规定,以及深圳市前海湾车辆段上盖“分层设权、分别供地”的做法已经分别从法律和实践层面为供地尴尬破了局。在深圳前海湾车辆段中,三类不同的功能的空间使用权针对不同的使用主体分别采用了招拍挂、协议出让和划拨三种方式[29](图3)。不过,具体到各城市某个特定车辆段(停车场)的上盖开发,还是需要结合其所在的城市环境综合设计,制定开发强度、分割空间和安置功能。

图3 深圳前海湾车辆段分层设权的开发模式

4 存量用地的综合开发

4.1 已批未建用地的协议调整

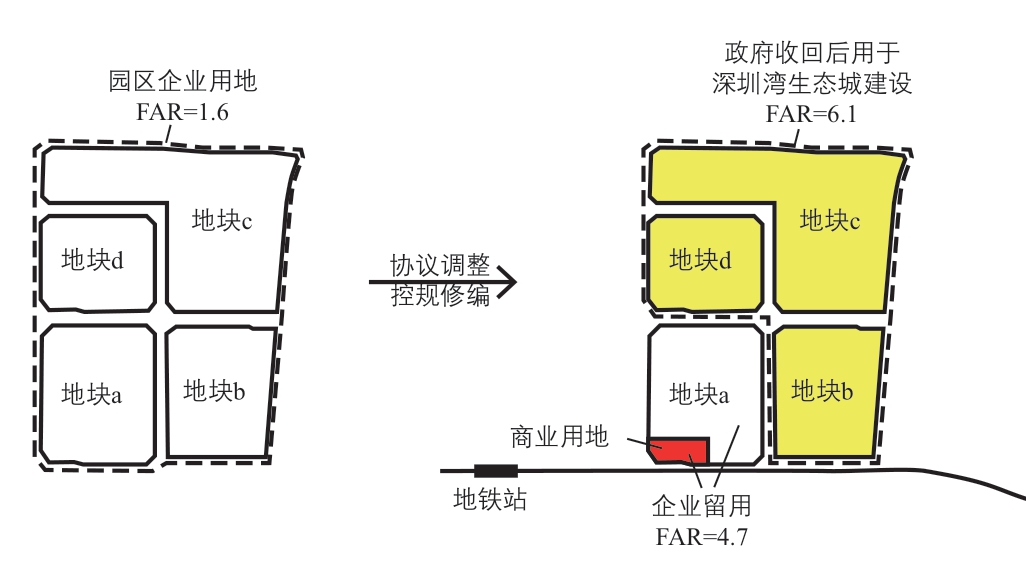

在国内,虽然还没有专门针对轨道与土地一体化开发的法规,但是轨道建设时要求对控规做相应调整的做法正是为捕获增加的这部分价值,现有的土地管理法与土地使用权转让条例当中也有涉及土地收回或置换的相关规定。比如:我国《土地管理法》第五十八条、《城市房地产管理法》第二十条与《镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十二条中均明确指出,对于已经公开出让的用地,出于公共利益确需使用土地的,可依照法律程序提前收回土地,并按照实际情况对土地使用权人进行相应的补偿。在国家层面这一系列法规的保障下,深圳等城市也针对自身的实际需求采取了一些规定和用地调整指引。对于轨道影响范围内已批未建的用地来说,由于施工还未展开,调整的成本相对较低,因此可以争取通过政府与开发主体之间的协商,使地块性质与未来开发强度都尽量符合TOD 的发展预期。如深圳湾生态城项目中涉及一片原企业园区用地,该地块区位条件优越,但其早期图则编制时设定的容积率较低,仅为1.6。2010 年政府相关部门便与该地块的持有方达成协议,将园区三期用地25.4 hm2 土地中的20.3 hm2 无偿交还深圳市政府相关部门。作为交换条件,开发方以补地价600 元/m2 的方式保留总面积仅为原来1/4 的地块,容积率提高并增加0.66 hm2 商业用地,同时,政府将收回的土地容积率提高到6.1(图4)。

图4 深圳湾生态城容积率调整案例

在此过程中,政府通过与企业协商大大增加总体开发量,实现了土地集约利用。当然,在地块规模较小或协商困难的情况下,也可借鉴日本的做法——积极吸引土地使用权人共同参与综合开发,以利润分成的方式实现轨道的溢价返还。日本轨道开发沿线的土地使用权通常散布在各个土地所有者手中,依据《宅铁法》的规定,铁路开发可作为城市公共利益项目获取土地,对于私有土地可动员土地所有者成为投资方参与到开发中。只是目前国内还没有采用这样复杂的产权安排。

4.2 城市更新和综合开发

受土地资源、社会经济等因素的驱动,各城市的轨道交通建设开启了站点周边大规模的城市更新和旧城改造,这类土地主要依据城市更新相关的土地整备工作获取,通常面临多重问题。首先,更新开发涉及对原有建筑物的拆迁和当地居民的补偿安置,对密集老城区进行的更新往往意味着高昂的拆迁成本。其次,城市更新涉及主体更复杂且各主体诉求不一,协调困难,开发周期难以把控,这需要政府相关部门紧密合作进行开发。从实践操作来看,城市更新改造涉及权责分配与多方利益协调的决策权衡,并且经历了几十年的探索和反思,我国的城市更新也已经逐渐过渡到以城市功能品质提升和空间集约化利用为目标的发展思路。因此,城市更新与TOD 综合开发在土地使用上有着类似的价值取向,可以相互借力。城市更新轨道站点可充分利用交通区位优势使得物业价值提升,能够提高项目的交通和经济可行性,同时城市更新项目也能优化轨道交通站点周边环境。在深圳地铁4 号线龙华新区部分区段的实践中,其综合开发中的土地获取就是依靠前期与城市更新项目的协调[30]。首先,项目选址工作与站点周边城市更新同步,包括拆迁补偿谈判、土地收储、控规修改等。其次,区政府层面和深圳市采取了多种手段推进轨道沿线的城市更新,如提高站点影响范围内地块开发容积率,并采取优先审批、给予一定的补贴等。实践表明,城市更新与TOD 综合开发在政策协调下确实可以相互促进,疏解更新项目带来的交通压力,同时提高可达性使得土地进一步增值,其结果对轨道交通综合开发和城市发展都有很大的帮助。当然,我国目前鲜有日本东京出现过的多方合营的案例,即铁路公司在对轨道沿线的商业设施用地进行土地重整集中开发时,与这些公司一同组成开发团体。

5 结论和展望

总体来说,我国的轨道交通现已发展到一定的规模,按已有的综合开发经验来看,已经逐渐走出了“洋为中用”的思路;契合我国国情和土地制度,各个城市已发展出一套具有中国特色的综合开发土地整备方式,这些经验可为下一阶段的轨道交通建设提供参考,也可供实践者研究和改进。

对于未批让土地的获取有定向招拍挂、土地作价出资、协议出让和授权经营四种方式可供参考,各城市根据自身土地资源、融资需求等实际情况来确定合适的选择。在没有大量土地需要频繁出让给轨道融资建设主体的情况下,可采取定向招拍挂的方式。这种方式操作简单,但过程中需考虑捆绑条件的合理设置,避免涉嫌违规。在有大量融资需求并且沿线土地充裕的情况下,则可参考东莞的做法,采取将土地授权给地方的国有企业,比如基础设施投资公司等,由其负责轨道的资金筹措。另外,在增量开发有限、土地价值较高的城市中,建议采用以单个地块为单位的作价出资或协议出让方式。作为执行的保障,以上方式均要通过相关政策文件和配套办法的完善,来明确具体的操作流程。而对于车辆段用地,立体空间的使用权分割和获取是关键,这类项目应在政府主导下进行并制定相对完善的制度规范开发行为,使得这类土地开发常态化。对于存量开发,开发准备,需要摸查具有开发潜力的已出让用地,腾挪和调整用地所有权,捕获由轨道交通建设带来的土地溢价。此外,TOD 综合开发项目与城市更新具有一定的互补性,但依靠城市更新项目获取土地受到更为复杂的政策影响,需在项目选址阶段就进行,并可能需要政策支持或财政补贴,这需要轨道公司与政府审慎考虑并对其回报有所评估。

国内已有的土地整备实践植根于我国的土地制度,依赖于城市政府强有力运作,因而表现出有别于发达国家的鲜明特征。在私有地权为主的美日等发达国家,TOD 综合开发过程中的土地整备、财务测算和市场分析,大多依靠开发商来实现。我国的城市管理者则需要多方面深度介入,才能避免宏观策略滞后、土地投入无把握、综合开发效果差等可能问题。除了对现状土地的分布和规模进行全面摸查、分类汇总,还需要通过对沿线潜力用地展开市场分析、优先分级和价格估算,确定备用的综合开发储备规模,最终按照投融资需求和相关财务测算,提出阶段性的土地投入和使用策略。这一过程复杂耗时,需要尽早展开,详细研究。

注:本文图表均为作者整理绘制。

感谢两位匿名审稿人提出中肯的建设性意见。

[1] CALTHORPE P.The next American metropolis: ecology,community &the American dream[M].New York: Princeton Architectural Press,1993.

[2] DE VOS J,VAN ACKER V,WITLOX F.The influence of attitudes on transit-oriented development: an explorative analysis[J].Transport policy,2014,35: 326-329.

[3] LUSCHER D R.The odds on TODs: transit-oriented development as a congestion-reduction strategy in the San Francisco Bay Area[J].Berkeley planning journal,1995,10(1): 55-74.

[4] DILL J.Travel and transit use at Portland area transit-oriented developments(TODs)[R].Transportation Northwest,University of Washington,2006.

[5] DITTMAR H,OHLAND G.The new transit town: best practices in transitoriented development[M].Washington,DC: Island Press,2004: 111.

[6] CERVERO R,MURPHY S,FERRELL C,et al.Transit-oriented development in the United States: experiences,challenges,and prospects[J].Urban planning overseas,2005,8(1):1-7.

[7] DUNPHY R T,CERVERO R,DOCK F,et al.Developing around transit:strategies and solutions that work[M].Urban Land Institute,2005.

[8] CURTIS C,RENNE J L,BERTOLINI L.Transit oriented development:making it happen[J].Geojournal,2009,16(1): 1190-1195.

[9] HAMIDUDDIN I.Journey to work travel outcomes from ‘city of short distances’ compact city planning in Tübingen,Germany[J].Planning practice &research,2017(9): 1-20.

[10] INAGAKI M.The compact city policy in the Netherlands[J].Japanese journal of real estate sciences,2011,15: 49-55.

[11] CHORUS P,BERTOLINI L.An application of the node-place model to explore the spatial development dynamics of station areas in Tokyo[J].Journal of transport &land use,2011,4(1): 45-58.

[12] CERVERO R,JIN M.Rail and property development in Hong Kong:experiences and extensions[J].Urban studies,2009,46(10): 2019-2043.

[13] 公交引导新城发展:新加坡案例分析[M]// 张明,孙一民,丁成日,等.土地使用与公交整合的城市发展模式:国际案例和中国实践.中国建筑工业出版社,2015.

[14] XU W A,GUTHRIE A,FAN Y,et al.Transit-oriented development:literature review and evaluation of TOD potential across 50 Chinese cities[J].Journal of transport &land use,2017,10(1).

[15] 王亚洁.国外城市轨道交通与站域土地利用互动研究进展[J].国际城市规划,2018(1): 111-118.DOI: 10.22217/upi.2017.081.

[16] SUZUKI H,JIN M,HONG Y H,et al.Financing transit-oriented development with land values: adapting land value capture in developing countries[M].World Bank Publications,2015.

[17] SUZUKI H,CERVERO R,IUCHI K.Transforming cities with transit:transit and land-use integration for sustainable urban development[M].World Bank Publications,2013.

[18] 李阳.基于总体统筹和实操落地的轨道站场TOD 综合开发总体策略研究——以深圳市龙岗区为例[J].交通与运输(学术版),2017(1): 14-18.

[19] 谭术魁,张路,王斯亮,等.土地二次开发中政府分享土地增值收益研究[J].资源科学,2015(3):436-441.

[20] 运迎霞,吴静雯.容积率奖励及开发权转让的国际比较[J].天津大学学报(社会科学版),2007(02): 181-185.

[21] 日建设计站城一体开发研究会.站城一体开发:新一代公共交通指向型城市建设[M].中国建筑工业出版社,2014.

[22] 叶旭峰.轨道交通车辆段上盖综合物业开发前期问题研究[J].地下工程与隧道,2017(2): 10-13.

[23] 高觉.轨道交通车辆基地土地空间利用模式研究[J].隧道与轨道交通,2018(2): 20-22.

[24] 李连财.城市轨道交通规划设计体系探索与思考——以深圳为例[C].贵阳: 中国城市规划年会,2015.

[25] 顾新,伏海艳.以TOD 理论指导东莞轨道交通与土地利用整合规划[C].广州: 中国城市规划年会,2006.

[26] 顾伟华.未来魔都地铁超乎想象[EB/OL].(2016-09-14)[2017-03-27].http://sh.bendibao.com/wei/2016914/9497.shtm.

[27] 朱光.国内轨道交通场站综合开发的政策研究[J].上海房地,2015(10):14-18.

[28] 黄虎,张震宇,李凤会.珠三角城际轨道站场TOD 规划中的市场介入及协调[J].规划师,2015(4): 34-41.

[29] 喻祥,宋聚生.地铁车辆段上盖综合体设计探索——以深圳市前海湾车辆段上盖综合体为例[J].新建筑,2013(3): 158-161.

[30] 田宗星,李贵才.基于 TOD 的城市更新策略探析——以深圳龙华新区为例[J].国际城市规划,2018,33(5): 93-98.DOI: 10.22217/upi.2016.148.